モンゴルのニザール派討滅

モンゴルのニザール派討滅(モンゴルのニザールはとうめつ)は、1253年にフレグ率いるモンゴルの遠征軍によってニザール派(暗殺教団)が討滅された出来事である。モンケ・カアンの命により始まった弟フレグを総司令とする西アジア遠征において、ニザール派の拠点たるアラムートとアッバース朝の拠点たるバグダードの征服は最も重要なものと位置づけられていた[1]。

概要

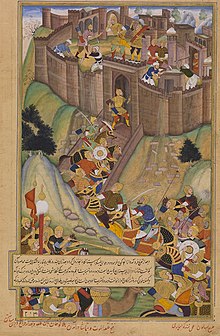

[編集]フレグのニザール派討伐は、モンゴルへの徹底抗戦を主張するイマーム・ムハンマド3世率いるニザール派指導者の内部分裂が激化する中、クーヒスタンとクミスの拠点への攻撃で始まった。ムハンマド3世がモンゴル軍の侵攻を目前にして急死すると息子のルクヌッディーンが後を継いだが、ルクヌッディーンは方針を転換して抗戦ではなくモンゴルと和平交渉を行う道を選んだ。1256年11月、マイムンディズ城で包囲されたルクヌッディーンは遂にモンゴル軍に降伏し、フレグとの協定に従って配下の者達にも降伏を命じた。難攻不落の要塞として知られたアラムート城塞群はこうしてほとんど戦わずして投降し、解体されるに至った。この戦役によってニザール派の支配体制は崩壊したが、ラムサル、ギルドクーフ、そしてシリアの砦はルクヌッディーンの死後も抵抗を続けた。その後、モンケ・カアンは投降したルクヌッディーンとその家族の殺害を命じたため、ここにハサン・サッバーフ以来のニザール派教主の法統は途絶えることになった。

生き残った多くのニザール派は、西アジア、中央アジア、南アジアに散在した。この戦役後のニザール派教徒の動向については記録が少ないが、ニザール派のコミュニティは存続し現代に至っている。

主要史料

[編集]モンゴルのアラムート征服に係る最も重要な一次史料は、歴史家アラーウッディーン・アターマリク・ジュヴァイニー著の『世界征服者史(Tārīkh-i Jahān Gushā-yi』である[2]。ジュヴァイニーはフレグ率いるモンゴル軍に従軍していたのみならず、ニザール派との交渉も担い、降伏後のニザール派から図書の接収を行うなど、当事者の一人としてアラムート征服について最も詳しい知識人であった[3]。ジュヴァイニーは『世界征服者史』の叙述の3分の1をニザール派の歴史とモンゴルによるニザール派平定に費やしており、この戦役をイスラーム圏におけるモンゴル帝国による征服の頂点として描いている[4]。もっとも、ジュヴァイニーの記述には屡々矛盾や誇張が含まれているため、史家は他の史料を用いてこれを補っている[2]。

『世界征服者史』以外に重要な史料としては、モンゴル軍侵入前後のカスピ海南岸地帯の歴史に詳しい『タバリスターン史』や[5]、モンゴル帝国にとっての「正史」とも言える『集史』などが挙げられる[6][7]。特に、『集史』フレグ・ハン紀は『世界征服者史』を参考にしつつも、『世界征服者史』には見られない独自の記述を有する点で重要である[2]。

背景

[編集]ニザール派の起源

[編集]

ニザール派はイスラーム教シーア派の分派であるイスマーイール派の一派である[8][9]。11世紀中頃にイラン高原のクムで生まれたハサン・サッバーフはイスマーイール派の教義を学び、1090年9月4日にアラムート城に入ってこの地を拠点とした[10][11]。この頃イランを支配していたセルジューク朝はハサン・サッバーフを討伐せんとしたが、ハサン・サッバーフはセルジューク朝の宰相ニザームルムルクを暗殺することでセルジューク朝軍を撤退に追い込んだ[12]。

以後、ハサン・サッバーフの築いたニザール派勢力は天険の山城群構築と暗殺手段の組織化によって独立を維持し、イランの支配者がセルジューク朝からホラズム・シャー朝、ホラズム・シャー朝からモンゴル帝国に移った13世紀半ばに至るまで健在であった[13][14]。しかし暗殺を度々用いたことに加え、第4代指導者のハサン2世の治世に既存のシャリーアが否定されると、ニザール派は周辺のスンナ派ムスリムから忌み嫌われ「ムラーヒダ(道に迷える者=異端者・邪教徒)」の異名で知られるようになる[15]。このため、モンゴル側の漢文史料ではニザール派は「ムラーヒダ」を音訳した木剌夷国(『元史』太祖本紀)・木乃兮(『元史』郭侃伝)などと表記される[16]。

両国の接触

[編集]モンゴル帝国とニザール派の関係は、モンゴル軍がホラズム・シャー朝を瓦解させアム河以南の「イーラーン・ザミーン(イランの地)」に初めて侵入した1220年代に始まる[17]。1221年、モンゴル軍の接近を知ったニザール派のイマーム、ハサン3世はアム河以南のイスラム系諸国家の中で真っ先にバルフに滞在中のチンギス・カンに使者を派遣した[注釈 1]。イマームは同年死去し、9歳の息子であるアラー・ウッディーン・ムハンマド(ムハンマド3世)が後を継いだものの[18]、モンゴルに対して融和的な姿勢は引き継がれた[17]。チンギス・カンの死後に第2代皇帝オゴデイが即位した時も、慶賀の使者を派遣したことが『元史』太宗本紀に記録されている[注釈 2]。

しかし、1231年にチョルマグンによってホラズム残党を率いるジャラールッディーン・メングベルディーが討伐されると、ニザール派とモンゴル帝国は共通の敵を失い対立するようになっていった[17]。オゴデイ・カアンの治世中にチョルマグンはイラン方面に駐留してこの地の経略を進め、まもなくニザール派はクミスのダームガーンをモンゴル軍に奪われた。ニザール派はホラズム・シャー朝の崩壊後、この都市を支配下に置いたばかりであった[19]。

1238年にはニザール派のイマームがアッバース朝カリフのアル・ムスタンスィルと共同で、フランスのルイ9世とイギリスのエドワード1世にモンゴルに対するムスリムとキリスト教徒の同盟を結ぶための外交使節団を送っているが、実現には至っていない[17]。その後、ヨーロッパの諸王はモンゴル軍に加担し、イスラム教徒に対抗した[19][20]。

侵攻前夜

[編集]

1246年、ムハンマド3世はアッバース朝のアル・ムスタンスィルを初めとするイスラーム教圏の君主と共に、モンゴルの第3代皇帝グユク・カンの即位に際して慶賀の使者を派遣した[17]。ムハンマド3世がこの時派遣したのはクヒスターン州知事シハーブッディーンとシャムスッディーンという人物であったと記録される[17]。しかし、グユク・カンはこれに対し苛烈な言辞の返書を授けてニザール派討伐の意図を示し、1247年8月には側近のエルジギデイを遠征軍とともにイランに派遣した[21][22]。ただし、『集史』トゥルイ・ハン紀などによるとグユクの西アジア出兵はあくまで名目であり、本当の目的は政敵バトゥの討伐であったとされ、グユクが急死するとエルジギデイもバトゥによって処刑された[23][24]。

グユクの後に即位したモンケ・カアンは、1252年のクリルタイにおいて弟のフレグに西アジア方面を征服するよう命じた[21]。モンケの即位に至るまでに、イラン方面ではホラーサーン総督府やアゼルバイジャン鎮守府の努力によって現地勢力の経略はある程度進んでおり、フレグ率いる西アジア遠征軍の最大の目標はニザール派の拠点であるアラムートと、アッバース朝の拠点であるバグダードと位置づけられていた[21][25]。モンケ・カアンがアラムートを討伐することを決めたのは、カズウィーンのカーディーに代表される反ニザール派ムスリムの訴えが影響したとされる[26]。

フレグの西征

[編集]クーヒスタン、クーミス、ホラーサーンの征服

[編集]

1252年7月、モンケ・カアンはキト・ブカを先遣隊として12,000人の兵(1トゥメンとココ・イルゲイ率いる2ミンガン)とともに派遣し、キト・ブカは1253年3月にアム河を越えた[27][28]。1253年4月、キト・ブカ軍はクーヒスタンのいくつかのニザール派要塞を占領してその住民を殺害し、5月にはクミスに入りニザール派の重要拠点であるギルドクーフを包囲した[28]。キト・ブカは配下のブリにギルドクーフ包囲軍を委ね、自身は近くのミフリーンとシャーフディズまで進出した[28]。1253年8月にはタールム地区とルードバール地区にメルキタイ率いる別道隊を派遣したがほとんど戦果はなく、マンスリアやアラベシン(Alah beshin)の住民を襲って虐殺した[29][30][31]。もっとも、1253年中のキト・ブカの軍事行動は先遣隊による一種の武力偵察に過ぎないという見解もあり、実際にフレグ自らが率いる本隊が到着すると戦況は一変することになる[32]。

1253年10月、フレグはモンゴル高原のオルドを出発したが、その歩みは異常なほどゆっくりしており、モンゴル高原から中央アジアまでを丸2年かけて進んだ[22][27][33][29]。フレグは10人の息子のうちアバカとヨシュムトの2人[31]、道中で亡くなった庶兄スベエデイ[34]、ドクズ・ハトゥンを初めとする后妃が同行した[31][35]。

1253年7月、クーヒスタンに引き返していたキト・ブカは、一時的にトゥーンとトゥルシーズを占領していた[28]。1253年12月、ギルドクーフ包囲軍は夜襲を受け、指揮官のブリを含む100人のモンゴル人が殺害された[28][30][29]。1254年夏にはムハンマド3世が派遣したアラムートからの援軍は城内に入ることに成功し、これによってギルドクーフの守備はより強固となった[28]。ギルドクーフはこれ以後も長年にわたってモンゴル軍に抵抗を続け、難攻不落の要塞として知られるようになる[29][30][36]。

フレグは1255年9月にサマルカンド付近に到着すると[33]、キシュ(シャーリサブズ)を一時的に駐屯地とし、アルグン・アカを初めとするイラン総督府の官僚たちを配下に加えた[37][38][注釈 3]。そしてキシュからイラン方面諸国の支配者たちに使者を送り、勅令により邪宗者を討伐すべく到着したこと、また諸君主は自ら伺候しニザール派討伐の手助けをせよと伝えた[39]。これを受けて、ルーム(アナトリア)、ファールス、イラク、アゼルバイジャン、アッラーン、シルヴァーン、グルジア、そしてアルメニアの君主たちがフレグの下に伺候した[40][39]。

モンゴル軍の本格的なクーヒスタンへの進出は、ニザール派の指導者間に対立をもたらした[39]。精神病であったとされるイマームのムハンマド3世と、彼の息子で将来のイマームと目されていたルクヌッディーン・フールシャーは対モンゴル政策の方針を巡って対立していた[39]。ジュヴァイニーらの史家によれば、ニザール派の幹部はムハンマド3世をクーデターで追い出し、フールシャーを擁立してモンゴルと和平交渉を行おうとしたが、1255年12月1日にムハンマド3世が急死したことにより当時20代後半であったフールシャーが後を継いだという[32][30][29]。

フレグは1256年1月1日という象徴的な日を選んでアム河を渡り、バルフの西方のジュブルカンで越冬した[41]。1256年4月にはクーヒスタンに入ったが、ザーヴァハーフ地区に入った所でフレグが軽い病気に罹ったため、キト・ブカとココ・イルゲイを改めて先鋒軍として派遣することになった[41]。同年5月16日にはキト・ブカ率いる先鋒軍がトゥーン市を一週間の包囲戦の末占領し、その後先鋒軍はフレグ率いる本隊とトゥースで再集結した[41]。なお、この頃先に投降していたナスィールッディーンがトゥーン知事とされている[41]。トゥーンの陥落・占領によって、クーヒスタンのニザール派勢力はルードバールの本拠地との連携が断たれることになった[42]。

ルードバールとアラムートへの進出

[編集]

フールシャーは政権を握るとすぐに、カズヴィンに最も近いモンゴル軍司令官ヤサウル・ノヤンに、ニザール派指導部はモンゴルの支配に服する意志があることを表明した[44]。これに対し、ヤサウルはイマームが自らフレグの陣営に赴くべきだと返答したが、進軍をやめることなくルードバール地方に至った[44]。そのため、ニザール派の戦士はシャランクーラで6月12日にヤサウル軍と交戦している[44]。これを受けて、5月27日にフールシャーは改めて弟のハサンをモンゴル軍の下に派遣し、カズウィン近くでこれを迎えたヤサウルは自らの息子を護衛につけハサンをフレグの下に送った[44]。

フレグがフルカン(ビスタムの西方)に到着すると、モンゴル軍は戦闘のため再編制され、新たな指揮官が加わった[45]。新たにフレグ軍に加わったのはジョチ・ウルスのバトゥが派遣したクリ(オルダの息子)、バラガイ、トゥタルや、チャガタイ・ウルスから派遣されたテグデル、オイラト部のブカ・テムル(Buqa Temür)らであった[45][注釈 4]。

フレグはモンゴル軍伝統の右翼・左翼・中軍の3軍からなる軍編成を行い、3方からニザール派の根拠地たるアラムートとルードバールに侵攻した[45]。ブカ・テムル、ココ・イルゲイ率いる右翼はタバリスタンを経由して進軍した[45]。左翼はテグデルとキト・ブカで、ハールスィムナーンを経由して進軍した[45]。フレグ自身は1万の中軍を率いた[45]。また、ジョチ家から出航していたバラガイとトゥタル、そしてイラク軍はアラムート方面に進んだ[45]。

フレグ率いる中軍は9月2日にフルカンを出立したが、並行してメルキタイ(後のヘラート軍制官)とベクレミシュを使者として派遣し、引き続きニザール派の投降を求めた[46]。これを受けてフールシャーは宰相カイクバードを派遣し、デマヴァンド山東のフィルーズクーフでフレグと面会した[46]。カイクバードはアラムートとランマサル以外のすべての砦の降伏を申し出、フールシャーが直接フレグを訪問するために1年間の猶予を再び求めた[46]。一方、フールシャーはギルドクーフやクーヒスタンの要塞に降伏を命じ、その長たちはこれを受け入れたが、ギルドクーフ守備隊は抵抗を続けた[46]。10月8日にはフールシャーが誠意を見せるため派遣した7-8歳の息子が到着したが、フレグはこれを偽子であるとして10月13日に送り返した[46]。

フールシャーはこれを受けて10月26日に兄弟のシーラン・シャーを300の兵とともに派遣し、10月28日にフレグ軍の滞在するピシュキルダラに到着した[47]。シーラン・シャーらは再び投降の意思を伝えたが、10月30日にフレグは「居城マイムンディズを破毀して、5日以内に来降すべし」という最後通牒をつきつけて使者を帰した[47][29][48][49][7]。しかしこの翌日、フレグはニザール派側からの返答を待たず出撃を命じ、カズウィーン近くのシャマラバードに拘留されていたフールシャーの使者達の処刑が命じられた[47]。

フールシャーとフレグの間の数多くの交渉は徒労に終わった。ニザール派指導部は少なくともニザール派の主要な砦を維持しようとしたようだが、モンゴル側はニザール派の服従を頑なに拒んだ[20]。フールシャーは一部の山城の破却や人質の提出など譲歩案を小出しにしてフレグと講和交渉を行ったが、フレグは譲歩案を受け容れるごとに新たな譲歩を要求し、一方では威嚇攻撃を続けたため、アラムートは徐々に追い詰められていった[50]。

マイムンディズ包囲戦

[編集]マイムンディズの包囲

[編集]1256年11月8日、レイ方面からタラカーン河の上流を経て現れたフレグはマイムンディズ北面の丘の上に陣を敷き、マイムンディズの包囲を開始した[29][45]。

12日の戦闘でヒタイ製弩砲によって多大な損害を受けたフールシャーは降伏を決意し、使者をフレグの下に派遣した[51]。13日、フールシャーが講和の勅令を求めたため、アターマリク・ジュヴァイニーがこれを起草しフールシャーに署名を求めたが、14日に狂信的な信者がこれを阻んだ[51]。そこで15日よりフレグは攻撃を再開したため、フールシャーは改めて16日に自らの息子と弟のイーラーンシャーを、17日にはトゥースィーをそれぞれ派遣して再度和睦交渉を進めた[51]。19日、遂にフールシャーとその側近は要塞から降りて降伏した[51]。翌日20日までにフールシャーの一族は全員が山を下りたものの、守備隊のごく一部は降伏を拒否し、要塞内の高いドーム型の建物で最後の抵抗を行ったが、3日後に敗れ全滅した[51][29][48]。

フールシャーの投降を受けたフレグはマイムンディズからアラムートに向かい、その途上のシャフラクで9日間戦勝を祝する宴会を開いた[51]。

アラムートの降伏

[編集]

投降したフールシャーはニザール派のすべての城に降伏、避難、砦の解体を指示しており、ルードバール地方では約40の城塞が解体された[52]。ムカッディムの指揮するアラムートとラムサルのみはなおも抵抗を続けていたが、これはおそらく指揮官がイマームに強要されて命令を出し、一種のタキヤを行っていると考えたためであろう。アラムートに到着したフレグは1日だけ留まった後、バラガイに大軍を委ねてアラムートを包囲させ、自分はフールシャーと共に近くのラムサルを包囲するために出発した[53]。ムカッディムは結局1256年12月15日にフールシャーの取りなしを経て降伏した[53]。

ハサン・サッバーフ一族の殲滅

[編集]1256年までに、フレグはイランにおけるニザール派を独立した軍事力としてほぼ消滅させた。フールシャーはその後カズヴィンに連れて行かれ、シリアのニザール派拠点に降伏を勧告すべく使者を派遣したが、イマームが強要されていると考えてこれに応じず、最終的にマムルーク朝のバイバルスに征服されるに至った[52]。

フールシャーはモンゴル高原のカラコルムに至ったものの、モンケ・カアンはラムサルやギルドクーフを引き渡せなかったことを理由に面会を拒否し、祖国への帰還を命じた[52]。その際、彼は少数の従者とともにモンゴルの護衛によって処刑された[52]。カズヴィンに留まっていたフールシャーの親族はカラカイ・ビチクチによって殺され、クーヒスタンのニザール派信徒約12000人はオテグ・チナに虐殺された[52]。これにより、ハサン・サッバーフ以来のニザール派教主の法統は途絶えた[52]。

アラムートの陥落によってホラーサーン方面とアゼルバイジャン方面の交通は脅かされることがなくなり、これ以後フレグはアゼルバイジャン方面を自らの本拠地とするようになった[52]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ただし、『元史』太祖本紀は「ムラーヒダ国(=ニザール派)を経て帰還し、大いにこれを掠奪した(『元史』巻1太祖本紀,「七年壬午春、皇子拖雷克徒思・匿察兀児等城。還経木剌夷国、大掠之」)」とあり、イスラム側の史料と食い違う(本田1991,168頁)

- ^ 『元史』太宗本紀には「木羅夷(=ムラーヒダ)国主」がオゴデイの即位式に来朝したと記される(『元史』巻2太宗本紀,「[太宗元年秋八月]己未、諸王百官大会于怯縁連河曲雕阿蘭之地、以太祖遺詔即皇帝位于庫鉄烏阿剌里。……印度国主・木羅夷国主来朝。西域伊思八剌納城酋長来降」)。ただし、国主=ムハンマド3世自身が来朝したかのような記述は誤りで、実際にはムハンマド3世自身がオゴデイの下を訪れたという事実は無い(本田1991,168頁)

- ^ なお、この後アルグン・アカはカラコルムの宮廷に赴いており、フレグの西アジア遠征中のほとんどの期間イランを離れている(本田1991,124頁)

- ^ なお、ここでオイラト部のブカ・テムルがジョチ家・チャガタイ家諸王と並列で名が挙げられているのは、オイラト軍がフレグに直属しない、独立性の高い軍団として西アジア遠征軍に加わったことを意味する(高木2014,22-23頁)。後にブカ・テムルの孫タラカイがオイラト軍を率いてマムルーク朝に亡命したのも、フレグ家の支配が及ばない半独立勢力であったことが背景にあると考えられる(高木2014,23-24頁)。

出典

[編集]- ^ 本田1991,165頁

- ^ a b c 本田1991,167頁

- ^ 本田1991,165-166頁

- ^ 本田1991,569頁

- ^ 本田1991,579頁

- ^ 本田1991,167頁

- ^ a b Virani, Shafique N. (2003). “The Eagle Returns: Evidence of Continued Isma?ili Activity at Alamut and in the South Caspian Region Following the Mongol Conquests”. Journal of the American Oriental Society 123 (2): 351–370. doi:10.2307/3217688. ISSN 0003-0279. JSTOR 3217688.

- ^ 本田1991,186-187頁

- ^ 杉山2014,169頁

- ^ 本田1991,187-188頁

- ^ 杉山2014,169-170頁

- ^ 本田1991,188-189頁

- ^ 本田1991,190-192頁

- ^ 杉山2014,170-171頁

- ^ 佐口,171-172頁

- ^ 本田1991,168頁

- ^ a b c d e f 本田1991,168頁

- ^ Daftary, Farhad (2012) (英語). Historical Dictionary of the Ismailis. Scarecrow Press. p. xxx. ISBN 978-0-8108-6164-0

- ^ a b Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. pp. 418–420. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ a b “The Mediaeval Ismailis of the Iranian Lands | The Institute of Ismaili Studies”. www.iis.ac.uk. 31 March 2020閲覧。

- ^ a b c 本田1991,169頁

- ^ a b 杉山2014,172頁

- ^ 杉山2019,178頁

- ^ 本田1991,120頁

- ^ 杉山2014,167-168頁

- ^ 本田1991,192頁

- ^ a b Komaroff, Linda (2006) (英語). Beyond the Legacy of Genghis Khan. Brill. p. 123. ISBN 978-90-474-1857-3

- ^ a b c d e f 本田1991,170頁

- ^ a b c d e f g h Willey, Peter (2005) (英語). Eagle's Nest: Ismaili Castles in Iran and Syria. Bloomsbury Academic. pp. 177–182. ISBN 978-1-85043-464-1

- ^ a b c d Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. p. 422. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ a b c 霍渥斯 (1888) (英語). History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century .... 文殿閣書莊. pp. 95–97

- ^ a b 杉山2014,174頁

- ^ a b Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. p. 423. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ Sneath, David; Kaplonski, Christopher (2010) (英語). The History of Mongolia (3 Vols.). Global Oriental. p. 329. ISBN 978-90-04-21635-8

- ^ Broadbridge, Anne F. (2018) (英語). Women and the Making of the Mongol Empire. Cambridge University Press. p. 264. ISBN 978-1-108-42489-9

- ^ Nasr, Seyyed Hossein (1977) (英語). Ismāʻīlī contributions to Islamic culture. Imperial Iranian Academy of Philosophy. p. 20. ISBN 9780500973554

- ^ 杉山2014,172-173頁

- ^ Kwanten, Luc (1979) (英語). Imperial Nomads: A History of Central Asia, 500–1500. Leicester University Press. p. 158. ISBN 978-0-7185-1180-7

- ^ a b c d 本田1991,171頁

- ^ Dashdondog, Bayarsaikhan (2010) (英語). The Mongols and the Armenians (1220–1335). Brill. p. 125. ISBN 978-90-04-18635-4

- ^ a b c d 本田1991,172頁

- ^ 本田1991,172-173頁

- ^ Lewis, Bernard (2011) (英語). The Assassins: A Radical Sect in Islam. Orion. ISBN 978-0-297-86333-5

- ^ a b c d 本田1991,173頁

- ^ a b c d e f g h 本田1991,174頁

- ^ a b c d e 本田1991,175頁

- ^ a b c 本田1991,176頁

- ^ a b Howorth, Sir Henry Hoyle (1888) (英語). History of the Mongols: The Mongols of Persia. B. Franklin. pp. 104–109. ISBN 9781605201351

- ^ Fisher, William Bayne; Boyle, J. A.; Boyle, John Andrew; Frye, Richard Nelson (1968) (英語). The Cambridge History of Iran. Cambridge University Press. p. 481. ISBN 978-0-521-06936-6

- ^ 杉山2014,175頁

- ^ a b c d e f 本田1991,177頁

- ^ a b c d e f g 本田1991,179頁

- ^ a b 本田1991,178頁

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』講談社現代新書、講談社、2014年(初版1996年)

- 高田, 英樹『原典 中世ヨーロッパ東方記』名古屋大学出版会、2019年2月。ISBN 9784815809362。 NCID BB27681974。

- 高木小苗「フレグのウルスと西征軍」『内陸アジア史研究』29巻 、2014年

- 本田實信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、1991年

- バーナード・ルイス著/加藤和秀訳『暗殺教団 「アサシン」の伝説と実像』講談社、2021年

欧文文献

[編集]- Giebfried, John (2013). “The Mongol Invasions and the Aegean World (1241–61)”. Mediterranean Historical Review 28 (2): 129–39. doi:10.1080/09518967.2013.837640.

- Hammer-Purgstall, Joseph von (1840). Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland. Pest: C. A. Hartleben

- Howorth, Henry H. (1880). History of the Mongols from the 9th to the 19th Century. Part II: The So-Called Tartars of Russia and Central Asia, Division I. New York: Burt Franklin

- Jackson, Peter (2005). The Mongols and the West, 1221–1410. Routledge

- Longnon, Jean (1969). “The Frankish States in Greece, 1204–1311”. In R. L. Wolff; H. W. Hazard. A History of the Crusades, Volume 2: The Later Crusades, 1189–1311. University of Minnesota Press. pp. 234–74

- Madgearu, Alexandru (2016). The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185–1280). Leiden: Brill

- Richard, Jean (1992). “À propos de la mission de Baudouin de Hainaut: l'empire latin de Constantinople et les mongols”. Journal des Savants 1 (1): 115–121. doi:10.3406/jds.1992.1554.

- Vásáry, István (2005). Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge University Press