ロジスティック方程式

ロジスティック方程式(ロジスティックほうていしき、英語:logistic equation[1])は、生物の個体数の変化の様子を表す数理モデルの一種である。ある単一種の生物が一定環境内で増殖するようなときに、その生物の個体数(個体群サイズ)の変動を予測できる。人間の場合でいえば、人口の変動を表すモデルである。

1838年にベルギーの数学者ピエール=フランソワ・フェルフルスト(Pierre-François Verhulst)によって、ロジスティック方程式は最初に発案された。フェルフルストは、1798年に発表されて大きな反響を呼んだトマス・ロバート・マルサスの『人口論』の不自然な点を解消するために、このモデルを考案した[2]。マルサスは『人口論』で、人口は原理的に指数関数的に増加することを指摘した[3]。しかし、実際には環境や資源は限られているため、人口の増加にはいずれブレーキがかかると考えるのが自然である。人口が増えるに連れて人口増加率は低減し、人口はどこかで飽和すると考えられる。ロジスティック方程式はこの点を取り入れて、生物の個体数増殖をモデル化したものである。フェルフルスト以後には、アメリカの生物学者レイモンド・パール(Raymond Pearl)が式を普及させた。

具体的には、ロジスティック方程式は

という微分方程式で表される。N は個体数、t は時間、dN/dt が個体数の増加率を意味する。r は内的自然増加率、K は環境収容力と呼ばれる定数である。個体数が増えて環境収容力に近づくほど、個体数増加率が減っていくというモデルになっている。

式の解(個体数と時間の関係)はS字型の曲線を描き、個体数は最終的には環境収容力の値に収束する。この曲線や解の関数はロジスティック曲線やロジスティック関数として知られる。方程式の名称は、ロジスティック式やロジスティックモデル、ロジスティック微分方程式と表記される場合もある[4][5][6]。発案者の名からVerhulst方程式、発案者と普及者の名からVerhulst-Pearl方程式とも呼ばれる[7]。

ロジスティック方程式は、個体群生態学あるいは個体群動態論における数理モデルとしては入門的なものとして位置づけられ、より複雑な現象に対応する基礎を与える[5]。数学分野としては、微分方程式論や力学系理論の初等的な話題としても取り上げられる[8][9]。

生物の個体数のモデル

[編集]

生物の個体数の変動については古くから興味を持たれ、研究が行われてきた[10]。フィボナッチ数の発見に繋がったレオナルド・フィボナッチのウサギの個体数の問題が、おそらく最も古い個体数の数理モデルといわれる[11]。

生物の個体数の増え方に関する研究は、個体群生態学の分野に属する[12]。ここで、個体群とは簡単には、ある領域に生息している単一の種の個体の集まりのことを指す[13]。

この個体群の大きさ(個体群サイズ)の指標としては、個体群内の総個体数が使用される[14]。個体数の代わりに、領域の単位面積当たりの個体数である個体群密度や単位面積当たりの生物の総重量である生物量が、個体群サイズとして適切な指標となる場合もある[15]。人間でいえば、これらの指標は人口や人口密度に相当する[16]。

マルサスモデル

[編集]

多くの生物では、親は多くの子孫を作るので、それがそのまま生き残ると仮定すれば、あっという間に莫大な個体数となる。ねずみ算など、数学的小話の種である[17]。まずはこのような単純なものが、生物個体数の増加モデルとして考えられる。

ある個体群において、時刻 t に個体数が N 体が存在しているとする。実際の生物個体数は不連続な値(整数)をとるものであるが、数学的扱いを簡便にするために、個体数は連続な値(実数)をとるものとする(1.5体といったような値も含める)ことがしばしば行われる[18]。実際の生物でいえば、個体数が多かったり各個体の世代が重なったりしていれば、このような近似も妥当性を帯びてくる[19][20]。個体数を連続な値とすれば、個体数の増加率は N の時間微分 dN/dt で表すことができる[21]。

さらに話を単純化するために、個体は環境を出入りしないという状況を想定する[22]。この場合、個体の出生と死亡という2つの要因のみによって個体数は増減する[22]。個体群の出生率が死亡率を上回っていれば、個体数は増え続けるということになる[10]。さらに簡略化するために出生率と死亡率を常に一定であるとする[10]。個体数当たりの出生率を b、個体数当たりの死亡率を d とすれば、個体数の増加率は差し引きした b − d に個体数 N を掛け合わせた値となる[23]。よって個体数増加率 dN/dt は

という微分方程式で表される[24]。ここで m は比例定数であり、m = b − d である[20]。

このような式で表される個体数増加は t の指数関数となり、人間でいえば、あっという間に人口爆発を引き起こすことになる[25]。このような個体群成長のモデルは、生物個体(人口)の増加が幾何級数的であることを最初に指摘したトマス・ロバート・マルサスに因んでマルサスモデルと呼ばれる[26]。比例定数 m もマルサスの名からマルサス係数と呼ばれ、単位は一個体当たりの増加率となる[4]。

しかし、このモデルは現実と違いすぎる[27]。現実の生物は、限られた環境下で生息しており、個体数が多くなると、各個体にとって必要な資源が得にくくなる[28]。そこに生息できる個体数には上限があると見るのが自然である[29]。つまり、個体数が多くなると、その増加にブレーキがかかるものと想像される[30]。このような一種内での資源の取り合いは種内競争と呼ばれ、生物における競争関係の一種である[31]。

ロジスティック方程式

[編集]

上記のようにマルサスモデルは非現実的な面を持つ。個体数が多くなると増加率が抑えられることを表現するために、個体数 N が増加するにつれて増加率 m が減少するモデルが考えられる[32]。また、個体数がある上限を超えたら増加率は負となり、個体数は減少に向かうと考えられる[1]。これらの点を簡単に表せば、比例定数 m を

と置ける[28]。すなわち、m の値は個体数がゼロに限りなく近いときに最大値で、その後は N の値の増加に比例して m の値は減少するというモデルである[33]。これをマルサスモデルに代入して、次の微分方程式を得ることができる。

この微分方程式をロジスティック方程式と呼ぶ[20]。個体群成長モデルの一種としてロジスティックモデルとも呼ばれる[5]。この微分方程式は、数学的には n = 2 のベルヌーイの微分方程式にも該当する[34]。

ロジスティック方程式の K は環境収容力と呼ばれ、その環境が維持できる個体数を意味する[28]。r の単位は上記のマルサス係数と同じく一個体当たりの増加率だが[35]、特に内的自然増加率と呼ばれ、その生物が実現する可能性のある最大増加率を示している[36]。通常のロジスティック方程式では、K と r は時間に関わらず一定とみなし、正の定数と考える[37]。

ロジスティック効果

[編集]マルサスモデルからロジスティック方程式へ拡張したときに行ったことは、個体群生態学における密度効果を取り入れたことに相当する[38]。上記では N を個体数として説明したが、ロジスティック方程式では有限な環境を前提にしているので、N は単位面積当たりの個体数である個体群密度でもある[39]。個体群密度がその個体群自身の変動に影響を与えることは、密度効果という名称で呼ばれる[40]。特にロジスティック方程式では、個体群密度が高くなると増加率に負の効果を与える種類の密度効果となっており、これをロジスティック効果と呼ぶ[41][42]。

ロジスティック方程式では個体群密度増加に比例して増加率が一方的に低下することを想定したが、密度増加によって増加率が上昇する場合も考えられる[43]。例えば、ある程度は密度が高くないと交尾の相手が見つけるのが困難となって、結果として増加率が低下する場合などである[40]。よって、個体密度が低い内は個体群密度増加によって増加率が上昇する種類の密度効果も考えられ、このような種類の密度効果をアリー効果と呼ぶ[44]。

個体数と増加率の関係

[編集]

ロジスティック方程式における個体数増加率 dN/dt と個体数 N の関係に着目すれば、この関係は初等教育でも習う二次関数そのものとなっており、dN/dt と N のグラフは放物線を描く[45]。方程式を解析的に解かなくとも、N と dN/dt がどのような変化を起こすのかを、以下のようにグラフから読み解くこともできる。

まず、N = 0 と N = K のとき、dN/dt = 0 となる。すなわち、いくら時間が経過しても個体数は増加も減少もしない状態となる。このような状態を定常状態や平衡状態と呼ぶ[46]。N の値が 0 < N < K の範囲にあるとき、 dN/dt の値は様々だが、値が正なのか負なのかで言えば、正の値であることがわかる[47]。N の値が K < N となると、dN/dt は同じように負の値である[47]。言い換えれば、個体数が環境収容力内では常に個体数は増加するが、環境収容力を超えると個体数は減少へ転ずる、ということである[47]。

個体数増加率 dN/dt の変化をさらに細かく見てみる。N が 0 から K/2 まで増えると、その間 dN/dt の値も増加し続ける。N = K/2 は放物線の頂点であり、ここで dN/dt は極大値を迎える[48]。極大値は、N = K/2 を式に代入して dN/dt = rK/4 である[45]。N = K/2 を超えると dN/dt は減少し始め、N = K で 0 となる[48]。このような数値の変化から読み取れることの一つは、個体数が環境収容力のちょうど半分になったときに個体増加率は最大となる点である[48]。したがって、もし個体数の変化がロジスティック方程式に従うとしたら、増加率が最大になるときの個体数に注目することで環境収容力、すなわち最大個体数を予測できることになる[49]。

式の解

[編集]ロジスティック曲線

[編集]

ロジスティック方程式は非線形の微分方程式だが、標準的な微分方程式の解法である変数分離法を利用して解くことができる[50]。時間 t = 0 における初期個体数を N0 とすると、t の関数として以下の解が得られる[51][注釈 1]。

ここで e はネイピア数である。分母・分子を N0ert で割り、次のような形でも示される[4]。

この解の関数をロジスティック関数(英語:logistic function)[53]、この解によって描かれる曲線をロジスティック曲線(英語:logistic curve)と呼ぶ[42]。この曲線に従う個体群成長は、ロジスティック成長やロジスティック増殖とも呼ばれる[54][55]。関数は t → ∞ の極限で N → K となり、マルサスモデルと異なり発散しないことが確認できる[56]。

曲線の形状

[編集]

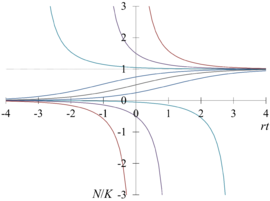

横軸を t、縦軸を N とした平面上にロジスティック関数のグラフを描くと、曲線が描かれる。この曲線は前述のとおりにロジスティック曲線と呼ばれる。初期個体数が3つの範囲 N0 < 0, 0 < N0 < K, K < N0 のどれに該当するかによって、曲線の形状は大きく異なってくる[57]。ただし、N0 < 0 の範囲は負の個体数というものを意味するので、生物のモデルとしてはあまり意味がない[56]。時間 t = 0 から t → ∞ の極限までのロジスティック曲線の様相は、それぞれの N0 の値ごとに、以下のようになっている。

まず N0 が環境収容力の半分以下(0 < N0 < K/2 )の場合、初期状態の点 (t = 0, N = N0) から始まる曲線は、ゆっくりと右肩上がりに登っていく[58]。t が増加するにつれて、曲線の傾き(個体数増加率)は増加していき、曲線は加速度的に立ち上がっていく[48]。しかし、ある時点で曲線は変曲点を迎え、傾きの増加は止む[59]。その後は、傾きは減少しだし、曲線は横倒しになっていく[60]。そして最終的には、傾きは0になり、曲線は水平な直線となる[48]。結局、曲線は、変曲点前では下に凸の曲線、変曲点後では上に凸の曲線となっており、全体としてアルファベットのSのような形を描く[48]。このため、S字型曲線やシグモイド曲線という名称でも呼ばれる[49]。間にある変曲点は個体数増加率が最大となる点で、前述の dN/dt と N のグラフの頂点に相当する[48]。変曲点における個体数は前述のとおり N = K/2 で、このときの時間は t = ln (K/N0 - 1)/r である[42]。ここで ln は自然対数である。最終的に t → ∞ で漸近する水平な直線は N = K の直線であり、時間が経過すると最終的には、個体数は環境収容力の値に収束するということである[48]。

初期個体数が N0 = K/2 の場合は、曲線は最初から変曲点から始まる。K/2 < N0 < K のときは最初から変曲点を過ぎた曲線になる[48]。 初期個体数が環境収容力に一致している場合、N0 = K のときは、その値のまま一定となる[46]。N0 = 0 のときも同様に、N = 0 のままである[46]。

次に、初期個体数が環境収容力を上回っているとき、すなわち N0 > K の場合は、この場合の曲線はS字型ではなく、全体として下に凸の曲線となる[48]。N は N0 から単調に減少しつづけ、この場合も、時間経過に従って K に収束していく[55]。

以上をまとめると、N0 > 0 であれば(個体が存在してさえいれば)、どんな初期個体数であっても、個体数は最終的に常に環境収容力の値に収束していくということである[48]。あるいは、N0 = 0 であれば(個体が存在してなければ)、個体数は 0 のままということである[48]。

最後に、生物個体数のモデルとしては無意味であるが N0 < 0 の場合も見てみると、この場合 N は時間発展に従って減少し続け、有限時間内で −∞ へ発散する曲線を描く[56]。

平衡状態の安定性

[編集]上記で、N = 0 および N = K のときはいくら時間が経過しても個体数 N は増加も減少もしないことから、これらの状態を平衡状態や定常状態と呼ぶことを説明した。平衡状態では、N = 0 または N = K という一点に留まり続ける。数学の力学系分野では、このような点を不動点や平衡点と呼ぶ[61]。平衡状態には安定な平衡状態と不安定な平衡状態がある[62]。安定な平衡状態とは、 その平衡状態の点から少しずれたとしても、時間が経過すれば平衡状態へ戻り、収束することを意味している[62]。また、不安定な平衡状態とは、平衡状態の点から少しずれたとき、時間経過すると平衡状態とのズレはどんどん大きくなっていき、平衡状態に戻らないことを意味している[63]。ロジスティック方程式の場合は、N = K 時の平衡状態が安定、N = 0 時の平衡状態が不安定となっている[64]。すなわち、初期個体数 N0 が K または 0 であれば、時間経過によらず常に同じ値を取り続けることは同じだが、N0 が平衡状態から少しずれたときの挙動は正反対となる[65]。

この安定・不安定の様子は、ロジスティック曲線の傾きをベクトル場として表すことで読み取ることができる[57]。時間経過に従って、全ての解は、これらのベクトルの矢印に沿って動いていく[66]。初期個体数が N0 > 0 であれば、t → ∞ で N は K に収束し、N0 < 0 であれば、t → ∞ で N は −∞ に発散することが分かる[57]。

あるいは、上記で説明した個体数 N と増加率 dN/dt の関係曲線からも、安定か不安定かの判別が可能である[67]。N = K の点の右側に点があるとき、dN/dt の値は負なので、N は減少していき、K に近づくことになる。N = K の点の左側に点があるときは、dN/dt は正なので、N は増加していき、同じく K に近づくことになる[47]。N = 0 の点についても、左右にずれたときの dN/dt の値の正負から、0 の点から離れていくことが理解できる[47]。

あるいは、安定性理論における線形安定性解析の考えにもとづいて、より一般的に安定性を判別することもできる。dN/dt = f(N) 、その N による微分を d(f(N))/dN = f ′(N)、平衡状態の点を Ne と置くとする。このとき、f ′(Ne) < 0 ならば Ne は安定な平衡点で、f ′(Ne) > 0 ならば Ne は不安定な平衡点であると判別できる[68]。ロジスティック方程式の場合は、

なので、

となり、f ′(K) = −r < 0, f ′(0) = r > 0 となることが確認できる[69]。

生物学的前提条件

[編集]実際の生物の個体数増殖においてロジスティック方程式が成り立ち、ロジスティック曲線がその増殖データに上手く当てはまるには、次のような生物学的条件が前提として挙げられる。

- 環境内には単一の種か、あるいは同等とみなせる種のみが存在する[70]。

- 対象の生物の各世代(親子)は連続的に重なっている[71]。すなわち、連続的に子が生まれ、親と子が共存する期間が存在する[72]。

- 個体は一定の大きさの環境内に常に存在する。すなわち、環境から移出したり、外部から移入が無い[73]。(用語としては閉じた個体群とも呼ばれる[74])

- 環境の大きさは変わらず、一定状態が保たれる[73]。

- 個体群のために、食糧や資源が一定して供給される[75]。

ショウジョウバエや真正細菌といった、微生物や単純な生物を一定環境で増殖させた場合は、上記の条件に近く、ロジスティック方程式によって個体数変化の正確な予測ができる[76]。しかし、例えば鹿や鳥類などのような、一定環境のもとで増殖する設定が成立しない個体群成長には、ロジスティック方程式を適用することはできない[67]。

環境を整えた飼育実験によって、ロジスティック曲線に当てはまる個体数増殖のデータを得ることはできるが、上記の生物学的条件を実験上で整えることはいつも簡単というわけではない[60]。増殖を抑える原因となる老廃物を定期的に取り除く、といった配慮も必要となる[77]。

実際のデータへの適用例

[編集]実験生物

[編集]

いくつかの微生物や小型の昆虫の飼育実験で、ロジスティック曲線がよく当てはまる個体数増加や個体密度増加実験のデータが得られている。例として以下のようなものがある。特に、ゾウリムシや酵母菌は条件さえ整えればロジスティック曲線に沿った増加をほとんどの場合で示し、高校レベルの教科書にも載る定番でもある[80]。

- キイロショウジョウバエ[81]

- ゾウリムシ[82][83]

- 大腸菌[84]

- タマミジンコ[85]

- 出芽酵母、分裂酵母(Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces kefir)[79][86]

一方、ロジスティック曲線に当てはまるデータは得られなかったものとしては、次のような生物の実験がある。これらの実験では、時間経過後も個体数は一定に収束せず、周期的変動が繰り返されたり、大きなゆらぎが続く個体群変動となった[87]。

-

マメゾウムシ(インゲンマメゾウムシ)

パールのキイロショウジョウバエ飼育実験

[編集]ロジスティック曲線を普及させたことで知られるレイモンド・パールは、ローウェル・リードと共にキイロショウジョウバエの飼育実験を行い、この曲線を実証した。ロジスティック曲線が上手く適合する実験の具体的様子の例として、内田俊郎の著作をもとにしてパールらの実験を簡単に説明する[90]。

- パールが用意した環境は小さな牛乳瓶で、供給する餌にはバナナを磨り潰して寒天で固めイーストを少し振りかけたものを使用した[91]。牛乳瓶の中にハエと餌を入れ、温度などの環境条件を一定にし、一定時間間隔でハエの個体数を調べた[92]。

- 実験としては3種類の実験が行われた。

- 1つ目では、餌を始めに入れた後に餌を補給しなかった[93]。このため、個体数が増加して一定となった後、急激に減少してほぼ全滅状態となった[93]。

- 2つ目では、一定時間間隔で餌の継ぎ足しを行い、一定状態が保たれる結果が得られた[81]。

- 3つ目では、一定時間間隔で新しい餌の入った瓶へハエを移し替え、食糧条件だけでなく、その他の環境条件も一定に保った[81]。この結果でも一定状態が保たれ、ロジスティック曲線が当てはまるデータが得られた[81]。

パールの元へ留学していた寺尾新もこのハエの個体群成長研究を行った。それによれば、ロジスティック成長の特徴である個体群密度上昇にともなう個体数増加率の低下は、死亡率の上昇よりも出生率の低下によって起こっていた[94]。

野外生物

[編集]

野外環境では、前提条件となるような環境が保持されることはほぼ無いため、ある個体群がロジスティック曲線が当てはまるような増加の仕方を示すことは少ない[95]。自然界では環境条件は常に変化し、個体群変動のパターンも様々となる[96]。

ロジスティック曲線によく当てはまる個体数増加が確認できた例として、パナマ熱帯雨林でのハキリアリの1つの巣における個体数増加結果がある[95]。理由としては、天敵がいないこと、雨量・温度の気象条件が安定していることなどにより、ロジスティックモデルの前提条件に近い環境であったことによるものと考えられている[95]。他の野外生物でロジスティック曲線に合致した例としては、アメリカ・アラスカ州のセントポール島におけるキタオットセイ(Callorhinus ursinus)の個体数増加の結果がある[97]。植物の場合では、アイルランドのスルツェイ島で観測されたコケの成長の例がある。新規に露出した岩表面上へのコケの定着・広がり方が、ロジスティック曲線に当てはまる観測データを見せた[20]。

人口成長

[編集]

式を発案したフェルフルストは人口の成長の様子を表すためにロジスティック方程式を発案した[98]。式を普及させたパールとリードも、ロジスティック方程式を使った最初の個体群成長研究は人口成長に対するものであった[99]。彼らは共に、当時までの人口統計をもとにしてアメリカ合衆国の将来の人口を予測したが、どちらの予測も実際の人口成長を言い当てることはできなかった[100]。パールとリードの結果では、1700年から1940年までの値は曲線によく合致していた。彼らが当てはめたロジスティック曲線では人口はその後飽和に向かうはずだったが、実際にはそれを裏切り、1940年以後もアメリカの人口は急増状態が続いた[101]。

さらにパールは、当時の推定世界人口をもとに世界人口の上限値(環境収容力 K)の推定を行った。1924年と1936年、パールはそれぞれ別の研究者とともに推定を行い、その値を発表した。それらの上限推定値は、前者では20億人、後者では26億人という値で、どちらも実際とはかけ離れたものとなった[102]。

生物学的・人口学的位置付け

[編集]ロジスティック方程式は、非常に簡単な生物学的意味からモデルを導くことができる[77]。r と K の2つのパラメータに種の特性に関わる議論を集約して、とても簡明なモデルを構成している[103]。また、式の特徴である個体数密度の上昇が増加率を抑えるロジスティック効果は、個体群生態学における基本原理ともいわれる[42]。個体数が少ない内は指数関数的に増殖し、個体数が増えてくると増加が止むという現象自体は、正確に前提条件に当てはまらないような個体群成長であっても、広く認められる現象であり、この一般的傾向をロジスティック方程式は上手く表しているとも評される[104]。

ただし、一見してロジスティック曲線のような個体群成長を示すデータであっても、そのデータに上手く曲線あてはめできる数理モデルは数多く存在する[105]。ロジスティック方程式のみが唯一当てはまるということはまずない[77]。この式が個体群成長の「普遍則」のように受け止められるのは誤解であると、数理生物学者のジェイムズ・D・マレーや応用数学者のスティーヴン・ストロガッツは指摘している[106]。

人口予測に関しても、人口学者のジョエル・E・コーエンは「ロジスティック曲線は短期的な予測に関しては、他の連続でなめらかな曲線と比べて特に劣っていることもないが、長期的な予測に関しても格別に秀でているわけでもない」と評している[107]。式を普及させたレイモンド・パールは、ある期間の人口成長にロジステック曲線が適用できる条件として、人口成長に影響を与える新しい要素がその期間中に現れないことを挙げている。しかし、このような前提条件を人口という複雑な現象に課すのは困難である点を経済学者のアルバート・B・ウルフや人口学者のジョージ・ハンドリー・ニブスなどから批判されている[108]。2010年代現在、将来人口推計にはコーホート要因法の使用が主流となっている[109]。ロジスティック曲線のような関数を過去の人口データに重ねて将来の人口を予測するという単純な方法は、現在ではほとんど行われていない[110]。

以上のように、ロジスティック方程式が個体群成長の「普遍則」というわけではないが、個体群成長モデルにおける基礎的なアイデアを有しており、より複雑な現象に対応する様々なモデルへ拡張されたり、その考え方が取り入れられたりする[5][111]。個体群成長のモデルの中で「出発点」として位置づけされる[112]。

名称の由来

[編集]フェルフルストは、1845年の論文で、"Nous donnerons le nom de logistique à la courbe"(参考訳:私たちはその曲線にロジスティック "logistique" という名前を与える)と述べ[113]、ロジスティック方程式の解による曲線を logistique と名付けた[42]。これが、式が"ロジスティック"方程式、その解曲線が"ロジスティック"曲線と呼ばれる由来である[114]。しかし、フェルフルストは logistique という語を使った理由を説明しなかったので、それ以上の由来は分かっていない[115][39][2]。

logistique と名付けられた理由のいくつかの推測は存在する。ベルギー王国陸軍士官学校の数学教授のHugo Pastijnは、実際の理由は不明と断った上で、

- 陸軍大学に勤めていたフェルフルストも馴染みが有ったであろう「兵站」の意味と関連付けて logistique と名付けたのではないか

- フェルフルストのモデルでも扱われる人口のための限られた資源と関連させて、「住居」を意味するフランス語の logis から名付けたのではないか

と、ありえそうな理由を2点ほど推測している[115]。また、19世紀当時のフランスでは、logistique には「計算に巧みな」「計算の技巧」といった意味での用例があった点も指摘されている[116]。

モデルの拡張・応用

[編集]既に述べたとおり、ロジスティック方程式を基本にすえて、様々なモデルが提案されてきた。以下では、そのようなモデルの拡張・応用の例を説明する。

捕獲の影響

[編集]人間が資源として利用するための捕獲や収穫は、その種を絶滅させる可能性もあるほどの大きな影響を持っている[45]。漁業分野では、水産資源を獲りつくさないように資源・漁業管理する必要性が認識されている[117]。持続可能な漁業のためには、人間による漁獲量が漁獲対象の自然増加量を上回らないようにする必要がある[118]。漁獲量と自然増加量が一致するとき資源は一定に保たれるので、このときの漁獲量を持続生産量と呼ぶ[118]。さらに、可能な持続生産量の中でも最大のものを最大持続生産量(MSY)と呼び、漁獲基準の一つの目安とされている[119]。

この最大持続生産量の値をロジスティック方程式を利用して定量化するモデルを、ジェーファーのプロダクションモデルなどと呼ぶ[118]。漁獲量(漁獲速度)を Y とすれば、次のように、ロジスティック方程式で表される個体数増加率(自然増加率)から Y を差し引いた値が実際の増加率となる[45]。

dN/dt が 0 のときが資源一定状態なので、このときの漁獲量が持続生産量を示している[118]。Y を含まないときの dN/dt の最大値は前述のとおり rK/4 である。これに釣り合う漁獲量が最大持続生産量であるから、このモデルでは最大持続生産量を rK/4 と得ることができる[120]。

漁獲量 Y を単純な一定値とせずに、個体数に比例するようなモデルも考えられる。例えば、出漁する漁船の数が一定とすれば、捕獲の成果は生息している個体数に比例すると考える方が適当である[121]。q と E を定数として q と E と N を掛け合わせたもので漁獲量を表せば、個体数増加率は

となる[122]。q は漁具効率、E は漁獲努力量と呼ばれる[122]。このモデルの場合は、qE を内的自然増加率の半分 r/2 となるようにすれば、漁獲量を最大持続生産量にすることができる[118]。ただし、以上のモデルは現実をかなり単純化したモデルである。環境の変化や他の生物との相互作用など、現実には様々な要因が関係しているため、多数の相互作用がある実際の生態系では成り立たない[123]。実際の最大持続生産量の決定にはより高度な手法も使用されている[118]。

2種存在する場合

[編集]

ロジスティック方程式は環境内に1種のみが存在するときの(あるいは1種とみなせるときの)モデルだが、実際の環境では複数以上の種が生息している[125]。複数の種が存在するとき、それぞれの種の間には競争や相利共生、捕食-被食などの関係が存在して、それぞれの個体数が互いの個体数増加率に影響を与える[126]。その中でも特に、環境内に競争関係にある2種が存在する場合にロジスティック方程式を拡張させたものとして、以下のロトカ・ヴォルテラの競争方程式が知られる[127]。

係数の N1, r1, K1 は種1の個体数、内的自然増加率、環境収容力である。同様に、N2, r2, K2 は種2の個体数、内的自然増加率、環境収容力である。さらに、a12 が種2が種1に与える影響を、a21 が種1が種2に与える影響を表し、競争係数と呼ばれる[128]。この式はアメリカの数学者アルフレッド・ロトカとイタリアの数学者ヴィト・ヴォルテラによって独立に考案された[128]。

ロトカ・ヴォルテラの競争式では、それぞれの係数の値がある範囲内のときのみ2種が共存するが、それ以外の場合にはどちらかの種が絶滅する結果に至る[129]。この結果はゲオルギー・ガウゼの競争排除則を裏付ける一例となっている[130]。

時間遅れの考慮

[編集]

ロジスティック方程式では、ある時刻の個体数 N(t) が同時刻の個体数増加率 dN(t)/dt に瞬間的に影響を与えるというモデルになっている[29]。しかし、妊娠期間や性成熟までの期間などが存在するため瞬間的に影響が出るというのは非現実的でもある[131]。よって、モデルの中に影響の時間遅れを含ませることが考えられる。遅延時間を T とすると、ロジスティック方程式に時間遅れの効果を取り込んだモデルとして

がよく用いられる[131]。この式はジョージ・イヴリン・ハッチンソンが発案したためHutchinson方程式とも呼ばれる[132][133]。このモデルでは、ロジスティック方程式におけるブレーキ効果の部分に、現時点での個体数 N(t) ではなく、時間 T だけ前の時点での個体数 N(t − T) が入力されている。

時間遅れを持つロジスティック方程式でも N = 0 または N = K が平衡状態であることに変わりはない[134]。しかし個体数が環境収容力 K に達しても、T 時間前における個体数は K よりも小さいか大きいので、増加率は0とならない。そのため、個体数は環境収容力を通り過ぎてしまう。環境収容力を上回った(下回った)個体数が継続すると、増加率は個体数を環境収容力に収束させる方向に働く。しかし、それによって個体数が環境収容力に戻っても、再度同じ現象が起き、また環境収容力を通り過ぎる。このように平衡状態を行き過ぎたり戻り過ぎたりしながら個体数が振動する現象が、このモデルでは起こり得る[135]。より詳細にいえば、解の振る舞いは rT の値によって変化する。rT が π/2 を超えるとホップ分岐を起こし、解は平衡状態を回るリミットサイクルとなる[136]。周期変動を実際に起こすヒツジキンバエの実験データに対して、ロバート・メイがこの式の当てはめを行って良好な結果を得ている[137]。

離散時間モデル

[編集]

ロジスティック方程式では、時間 t を連続な実数として個体数変動をモデル化した。しかし、世代の交代が同期的に起こり、世代の重なりがないようなときには、時間を飛び飛びの時間間隔(離散時間)でモデル化する方が妥当である[138]。ロジスティック方程式型の離散時間モデルにはいくつかの種類があるが、一例として次のような差分方程式がある[139]。

ここで、n は世代で、n = 1世代, 2世代, 3世代,... といったような飛び飛びの時間間隔を意味している。Nn は、n 世代における個体数 N を意味している[139]。上式と数学的には等価だが、ロジスティック写像と呼ばれる、次の形式での差分方程式もよく知られている[140]。

これらの差分方程式はロジスティック方程式と一見似ているが、解の様相は全く異なり、個体数の変動はロジスティック方程式よりも遥かに複雑な振る舞いを見せるようになる[141]。r(または a)が小さい内は、これらの解はロジスティック方程式と同じように安定な平衡状態に収束する[142]。r が大きくなってくると、個体数は多くなったり少なくなったりを交互に繰り返すようになる。さらに r が大きくなると、カオスと呼ばれる非周期的で極めて複雑な振る舞いを起こすようになる[143]。

また、京都大学の森下正明が発案した次のような差分方程式がある[144]。

ここで、Δt を差分時間間隔として、a と b は

である。通常、差分化を行うと元の方程式の解と誤差が生じる[145]。しかしこの方程式では誤差を全く生じさせない[140]。得られる解は離散的だが、その解はロジスティック方程式の解と一致し、解を N-t 平面上に描けば、ロジスティック曲線上に正確にプロットされる[146]。

生物個体数以外での例

[編集]本来の導入目的であった生物の個体数の変動以外にも、ロジスティックモデルがしばし使用される。興味対象の何かの変量が時間発展とともにS字型の曲線を描くようなときに、この式がよく当てはまる[147]。水産資源管理の例では、生物の体の大きさの成長曲線にロジスティック曲線を当てはめることがある[148]。また、人間の集団の中で無形なものが広まる様子を表すのにもロジスティックモデルが使われることがある。例えば、新技術の社会・産業全体への普及[149][150]、ある集団の中での噂の拡散[151]がある。

また、時間変化ではないが、統計学においてはロジスティック関数と同形式の累積分布関数 f(x) を持つ連続確率分布が用いられている。これをロジスティック分布と呼ぶ[152]。人工ニューラルネットワークの研究で使われるシグモイド関数の一つとしてもロジステック関数が利用されている[153]。

他形式

[編集]上記ではロジスティック方程式を

と表したが、これ以外の表現もある。いずれも数学的には等価だが、その導出過程における生態学的意味づけは様々である[154]。 k = r / K と置いて、ロジスティック方程式は

とも表される[155]。k はVerhulst-Pearl係数や種内競争係数と呼ばれる[156]。個体群密度が増加率を減少させる影響の強さを k が表しているといえる[157]。

他には、変数を N = N/K と置きなおして、すなわち個体数ではなく環境収容力に対する個体数の割合を変数として

という形式もある[158]。

非線形のロジスティック関数を扱いやすくするために線形の対数関数に変換する、フィッシャ・プライ変換(英語:Fisher-Pry transform)と呼ばれる次のような変換もある[150]。

ここで FP = N とすると、ロジスティック関数のパラメータとの関係は K = 1, r = b, N0 = ea/(1 + ea) である。

歴史

[編集]フェルフルストによる発表

[編集]

ベルギー・ブリュッセルの陸軍大学の数学者であったピエール=フランソワ・フェルフルストによって、ロジスティック方程式は発表された[159]。18世紀になると、トマス・ロバート・マルサスが出版した『人口論』に関心が高まっていた[160]。マルサスモデルの説明で述べたように、マルサスは人口が指数関数的に成長していくモデルを発表し、その帰結として社会が飢饉の発生など破滅的状況を迎えることを予測した[161]。このセンセーショナルな予測は衝撃を与え、当時およびマルサス死後も長く続く論争を引き起こした[162]。「近代統計学の父」と呼ばれるアドルフ・ケトレーも、マルサスのモデルに関心を持ち、人口増減モデルについて論じた[163]。ケトレーは流体の抵抗をヒントにして、人口増加率への抵抗は人口増加率自体の二乗に比例すると考えた[164]。

ケトレーから教えを受けたこともあり、友人でもあったフェルフルストは、ケトレー自身からケトレーのモデルに関する研究を勧められた[39]。ケトレーの考えをもとにして、人口が人口自体によって増加する一方で、人口増加を抑制する何らかの機構が働く数学的なモデルを思案した[42]。1838年、フェルフルストは、"Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement"という題で研究成果を発表し、この論文の中でロジスティック方程式が提案された[165]。この論文の中でフェルフルストが実際に提案した式は、

という形であった[166][167]。p は人口を意味する[166]。フェルフルストは人口自体の二乗によって人口増加率の減少効果を表現し、上記の φ(p) を導入した[167]。当時はこの式の価値を認めるものはほとんどなく、彼の死亡時の告知にも、彼の業績として取り上げられなかった[168]。

式の再発見と論争と普及

[編集]

フェルフルスト発表の後、生物の個体群成長に関する実験などで、同じ式が独自にあちこちで使われ始めたが、フェルフルストの名が挙がることはなかった[169]。1908年には生理学者のブレイルスフォード・ロバートソンが、動物、植物、人間といった生物の個体成長を同形式の曲線で記述した[99]。ロバートソンはフェルフルストの発表を知らなかったが、同じ曲線を用い、さらに偶然にもケトレーのデータを使用している[169]。この時点で同じ曲線が化学物質における自己触媒反応の過程を表すのに使われていたので、ロバートソンは曲線のことを自己触媒的曲線(autocatalytic curve)と呼んでいた[55]。

1920年、ジョンズ・ホプキンス大学のレイモンド・パールとローウェル・リードが、ロジスティック方程式と同形式のモデルを用いてアメリカ合衆国の人口増加について論じた[2]。この研究も、フェルフルストにより先に発表されていたことを知らずに行われた[170]。翌年の1921年には、これがすでに80年近く前にフェルフルストによって発見されたことをパールらも認めた[169]。これによってパールらもロジスティック曲線という名称を使うようになり、やっとフェルフルストの名がこの式に結びつくことになる[169]。これ以降、生物学ではロジスティック曲線という名称が定着した[55]。

パールはショウジョウバエの個体群成長の実験を行い、この式を実証した[171]。1924年と1925年にも、アメリカ、スウェーデン、フランスなどの様々な国勢調査の人口統計にロジスティック曲線のあてはめを行い、よく一致することを示した[172]。このような積み重ねた証拠をもとに、パールは個体群全般がロジステック曲線に沿って成長することを強く確信し、ロジステック曲線が「法則」であると主張した[173]。当時、パールとリードはこの式の価値を「控え目にいっても、それはケプラーの惑星の楕円運動法則に匹敵するものであるといってもよいように思われる」と自身らで評価している[174]。ロジスティック曲線は、経験的なものというよりも、個体群成長全般において普遍性を持つ法則であり、成長の長期的傾向の予測も可能にするとパールは考えていた[175]。パールは、この式が個体群成長における普遍則であるという持論を広め、ロジスティック方程式の普及に大きく貢献することになる[176]。このため、ロジスティック曲線にはパールの名が題されることもある[102]。

一方で、パールの自説の展開には多くの批判も呼び、1940年にパールが死去するまで論争が続いた[177]。経済学者のA. B. ウルフ、人口学者のジョージ・ハンドリー・ニブス、統計学者のエドウィン・ウィルソンなどがパールの主張に批判を加えている[178]。動物学者のジェームズ・グレイ、ランスロット・ホグベン、遺伝学者のシューアル・ライトからは、他のS字型曲線を使っても個体群成長のデータに当てはめができるので、ロジスティック曲線を使う必然性が欠けていることについて指摘を受けている[179]。

ロジスティック曲線の有効性を支持し、その普及を担った人たちもいる。イギリスの統計学者ウドニー・ユールは、パールの理論を1924年のイギリスの学会で発表している。ユールはロジスティック曲線は長期予測には適用できないと考えており、その点を強調したが、基本的にはパールの研究を支持していた[180]。アルフレッド・ロトカも、ロジスティック曲線の有効性を理解し、ロジスティック方程式について1925年の自書の中で一章を与えて説明した[181]。ただしロトカは、ロジスティック方程式は実現象の近似の一種であるという考えを保っていた[182]。ロシアのゲオルギー・ガウゼも、近似の一種と受け止めながらも、ロジスティック方程式が同種の集団の中での生存競争を定量的に表すことができると述べている[183]。1934年、ガウゼは微生物の実験によってロジスティック方程式の検証を行い、この検証はロジスティックモデルを個体群動態論における古典的理論の一つとして確固たるものとした[184]。モデルの限界には注意が払われながらもロジスティック方程式の受容は広まっていき、1940年代後半には個体群解析における一般的な道具として確立した[185]。

ロジスティック方程式からの発展

[編集]その後は、より現実的な個体群変動を表すことができるように、ロジスティック方程式を修正したモデルが提案されてきた。1948年には、ジョージ・イヴリン・ハッチンソンが時間遅れの影響をロジスティック方程式に導入した研究を行った[185]。ロジスティック方程式の前提条件を満たすような環境であっても、個体数が一定に収束せず、多くなったり少なくなったりをいつまでも繰り返すような生物実験の結果も得られた[89]。京都大学の内田俊郎と藤井宏一がヨツモンマメゾウムシの培養実験でそのような結果を得たことを1953年に発表している[186]。内田らは、ロジスティック方程式をもとにした差分方程式でこの結果を分析し、個体数の振動を再現した[187]。

ロジスティック方程式における r は個体群密度がとても低いときの増加率で表しており、密度が低いときにどれだけ素早く繁殖できるかを意味している[188]。また、K はその環境下で生存できる個体数あるいは個体群密度の上限を示す[189]。1967年、ロバート・マッカーサーとエドワード・オズボーン・ウィルソンは、この r と K に着目して、島における生物個体群の定着と絶滅に関する理論を発案した[190]。彼らの理論によれば、ある生物の島への定着が成功するには大きな r を持つことが重要であり、絶滅の回避には大きな K を持つことが重要であるとし、それぞれの方向へ淘汰されることを r淘汰、K淘汰と呼んだ[191]。この説はr-K戦略説と呼ばれ、生物の生活史の進化に種内競争の観点から説明を与えた[192]。

物理学から数理生態学へ転向してきたロバート・メイも個体群変動の問題に取り組んだ[193]。メイはロジスティック方程式の離散化を行い、その式の解は、通常のロジスティック方程式の解とは全く異なる、現在ではカオスと呼ばれる非常に複雑な振る舞いを起こすことを示した[194]。この結果は1974年と1975年に発表され、大きな反響を得ると共に、その後のカオス理論の隆盛に大きく寄与することになる[195][196]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b Strogatz 2015, p. 25.

- ^ a b c 大澤光『社会システム工学の考え方』(初版)オーム社、2007年、193-194頁。ISBN 978-4-274-06675-7。

- ^ スチュアート 2012, p. 78.

- ^ a b c 巌佐庸『生命の数理』(初版)共立出版、2008年2月25日、2-3頁。ISBN 978-4-320-05662-6。

- ^ a b c d 西村欣也『生態学のための数理的方法―考えながら学ぶ個体群生態学』文一総合出版、2012年、168-169頁。ISBN 978-4-8299-6520-7。

- ^ K.T.アリグッド; T.D.サウアー; J.A.ヨーク 著、星野高志・阿部巨仁・黒田拓・松本和宏 訳、シュプリンガー・ジャパン 編『カオス 第2巻 力学系入門』津田一郎(監訳)、丸善出版、2012年、92頁。ISBN 978-4-621-06279-1。

- ^ ティーメ 2006, p. 38.

- ^ 稲岡毅『基礎からの微分方程式―実例でよくわかる』森北出版、2012年、22-23頁。ISBN 978-4-627-07671-6。

- ^ Hirsch et al. 2007, pp. 4–7.

- ^ a b c マレー 2014, p. 1.

- ^ スチュアート 2012, p. 333.

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 61.

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 181; 寺本 1997, p. 2.

- ^ 大串 2014, p. 49.

- ^ 寺本 1997, pp. 2–3.

- ^ 瀬野 2007, p. 1.

- ^ 巌佐 1990, p. 2.

- ^ 山口 1992, p. 59.

- ^ ブラウン 2012, p. 30.

- ^ a b c d Jonathan W. Silvertown 著、河野昭一・高田壮典・大原雅 訳『植物の個体群生体学 第2版』(初版)東海大学出版会、1992年、49-50頁。ISBN 4-486-01157-0。

- ^ ハーバーマン 1992, p. 13.

- ^ a b 渡辺 2012, pp. 50–51.

- ^ 寺本 1997, pp. 4–5.

- ^ 巌佐 2015, p. 17.

- ^ 山本将史『Excelで学ぶ微分積分』オーム社、2012年、264頁。ISBN 978-4-274-06888-1。

- ^ 人口研究会(編) 2010, pp. 281–282; マレー 2014, p. 38.

- ^ マレー 2014, pp. 1–2.

- ^ a b c 巌佐 1990, p. 4.

- ^ a b 日本生態学会(編) 2004, p. 125.

- ^ 日本生態学会(編) 2004, p. 123.

- ^ 巌佐 2015, p. 21.

- ^ 寺本 1997, p. 8.

- ^ 渡辺守『昆虫の保全生態学』(初版)東京大学出版会、2007年12月20日、39-40頁。ISBN 978-4-13-062215-8。

- ^ 寺本 1997, pp. 10–11.

- ^ 瀬野 2007, pp. 11, 13–14; コーエン 1998, p. 112.

- ^ 瀬野 2007, p. 14.

- ^ コーエン 1998, p. 112; マレー 2014, p. 2.

- ^ 渡辺 2012, p. 51.

- ^ a b c 瀬野 2007, p. 20.

- ^ a b 日本数理生物学会(編) 2008, p. 4.

- ^ ミンモ・イアネリ、稲葉寿、國谷紀良『人口と感染症の数理―年齢構造ダイナミクス入門』(初版)東京大学出版会、2014年、52頁。ISBN 978-4-13-061309-5。

- ^ a b c d e f 人口研究会(編) 2010, p. 307.

- ^ ティーメ 2006, p. 66.

- ^ 大串 2014, p. 57.

- ^ a b c d 寺本 1997, p. 22.

- ^ a b c マレー 2014, p. 3.

- ^ a b c d e Hirsch et al. 2007, p. 6.

- ^ a b c d e f g h i j k l Strogatz 2015, p. 26.

- ^ a b スチュアート 2012, p. 335.

- ^ a b 山口 1992, pp. 62–65.

- ^ スチュアート 2012, p. 417.

- ^ 小寺忠・長谷川健二『工学系学生のための常微分方程式』(第2版)森北出版、2006年、44-46頁。ISBN 978-4-627-07452-1。

- ^ 和田光平『人口統計学の理論と推計への応用』(初版)オーム社、2015年、31-34頁。ISBN 978-4274217166。

- ^ 日本生物物理学会 編『数理生態学』巌佐庸(担当編集委員)(初版)、共立出版〈シリーズ・ニューバイオフィジックス (10)〉、1997年、33頁。ISBN 4-320-05473-3。

- ^ a b c d 寺本 1997, p. 10.

- ^ a b c Hirsch et al. 2007, p. 5.

- ^ a b c Hirsch et al. 2007, pp. 5–6.

- ^ 山口 1992, pp. 65–66.

- ^ ブラウン 2012, p. 34.

- ^ a b 山口 1992, p. 65.

- ^ Strogatz 2015, p. 19; Hirsch et al. 2007, p. 2.

- ^ a b 巌佐 2015, p. 23.

- ^ マレー 2014, p. 5.

- ^ Strogatz 2015, pp. 25–26.

- ^ 巌佐 2015, pp. 22–23.

- ^ K.T.アリグッド; T.D.サウアー; J.A.ヨーク 著、星野高志・阿部巨仁・黒田拓・松本和宏 訳、シュプリンガー・ジャパン 編『カオス 第2巻 力学系入門』津田一郎(監訳)、丸善出版、2012年、94頁。ISBN 978-4-621-06279-1。

- ^ a b 巌佐 2015, p. 24.

- ^ マレー 2014, p. 5; Strogatz 2015, p. 28.

- ^ Strogatz 2015, p. 29.

- ^ 瀬野 2007, pp. 5, 21–22.

- ^ マレー 2014, p. 37.

- ^ 山口 1992, p. 71.

- ^ a b コーエン 1998, p. 112.

- ^ ティーメ 2006, p. 7.

- ^ Strogatz 2015, p. 27; コーエン 1998, p. 112.

- ^ 巌佐 2015, p. 24; コーエン 1998, p. 116; Strogatz 2015, p. 27.

- ^ a b c 山口 1992, p. 66.

- ^ a b Gause, G. F. (1932). “Experimental Studies on the Struggle for Existence”. Journal of Experimental Biology (The Company of Biologists Ltd) 9 (4): 389-402. ISSN 1477-9145.

- ^ a b スチュアート 2012, pp. 335–336.

- ^ 渡辺 2012, p. 53.

- ^ a b c d 内田 1972, p. 29.

- ^ 山口 1992, pp. 67–68.

- ^ G. F. Gause. The Struggle for Existence, p. 106, - Google ブックス

- ^ 山口 1992, pp. 67–69.

- ^ 巌佐 1990, p. 6.

- ^ Gause, G. F. (2003 (original 1934)). The Struggle for Existence (Dover Phoenix Editions ed.). Dover Pubns. p. 77. ISBN 0-486-49520-5

- ^ 山口 1992, pp. 69–71; Strogatz 2015, p. 27.

- ^ a b Strogatz 2015, p. 27.

- ^ a b 山口 1992, pp. 69–71.

- ^ 内田 1972, pp. 27–29.

- ^ 内田 1972, pp. 27–28.

- ^ 内田 1972, p. 27.

- ^ a b 内田 1972, p. 28.

- ^ Kingsland 1982, p. 44.

- ^ a b c 伊藤嘉昭『生態学と社会―経済・社会系学生のための生態学入門』(初版)東海大学出版会、1994年、48–51頁。ISBN 4-486-01272-0。

- ^ 大串 2014, pp. 53–54.

- ^ レーヴンほか 2007, p. 1151.

- ^ Kingsland 1982, p. 30.

- ^ a b Kingsland 1982, p. 31.

- ^ コーエン 1998, p. 113–115.

- ^ 山口 1992, pp. 58–59.

- ^ a b コーエン 1998, p. 115.

- ^ 寺本 1997, p. iii.

- ^ 巌佐 2015, p. 25.

- ^ 山口 1992, p. 66; スチュアート 2012, p. 336.

- ^ マレー 2014, p. 3; Strogatz 2015, p. 27.

- ^ コーエン 1998, p. 116より引用.

- ^ Kingsland 1982, p. 36.

- ^ 人口研究会(編) 2010, p. 74; コーエン 1998, p. 144.

- ^ 山重慎二・加藤久和・小黒一正『人口動態と政策―経済学的アプローチへの招待』(第1版)日本評論社、2013年9月10日、28頁。ISBN 978-4-535-55750-5。

- ^ マレー 2014, p. 4.

- ^ 渡辺 2012, p. 56.

- ^ Verhulst, Pierre-François (1845). “Recherches mathématiques sur la loi d'accroissement de la population”. Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles 18: 1–42.のp. 8より引用

- ^ 人口研究会(編) 2010, p. 307; 瀬野 2007, p. 20.

- ^ a b O'Connor, John J; Robertson, Edmund F (2014年1月). “Pierre François Verhulst”. MacTutor History of Mathematics archive. University of St Andrews. 2015年12月17日閲覧。 出典での引用元は、Pastijn, Hugo (2006). “Chaotic Growth with the Logistic Model of P.-F. Verhulst”. The logistic map and the route to chaos: From the beginnings to modern applications, Understanding Complex Systems. Springer Berlin Heidelberg. pp. 3-11. doi:10.1007/3-540-32023-7_1. ISBN 978-3-540-28366-9

- ^ 寺本 1997, p. 10; 人口研究会(編) 2010, p. 307.

- ^ 北原(編) 2003, pp. 1–2.

- ^ a b c d e f 白山義久・桜井泰憲・古谷研・中原裕幸・松田裕之・加々美康彦 編『海洋保全生態学』講談社、2012年、172-174頁。ISBN 978-4-06-155231-9。

- ^ 北原(編) 2003, p. 244.

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 187.

- ^ 寺本 1997, p. 23.

- ^ a b 島一雄・關文威・前田昌調・木村伸吾・佐伯宏樹・桜本和美・末永芳美・長野章・森永勤・八木信行・山中英明 編『最新 水産ハンドブック』講談社サイエンティフィク、2012年、114頁。ISBN 978-4-06-153736-1。

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 188.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 130–136.

- ^ 巌佐 1990, p. 13.

- ^ マレー 2014, p. 65.

- ^ 大串 2014, p. 66.

- ^ a b 日本生態学会(編) 2004, p. 133.

- ^ 巌佐 1990, p. 15.

- ^ ハーバーマン 1992, p. 134.

- ^ a b マレー 2014, p. 12.

- ^ Ruan, S. (2006). “DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SINGLE SPECIES DYNAMICS”. In Arino, O.; Hbid, M.L.; Dads, E. Ait. Delay Differential Equations and Applications: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute held in Marrakech, Morocco, 9-21 September 2002 (1 ed.). Springer Netherlands. pp. 479. doi:10.1007/1-4020-3647-7

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 67.

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, p. 68.

- ^ ハーバーマン 1992, pp. 46–47.

- ^ 日本数理生物学会(編) 2008, pp. 70–71.

- ^ マレー 2014, pp. 13–14.

- ^ 寺本 1997, p. 11.

- ^ a b 巌佐 1990, p. 49.

- ^ a b ウィロックス, ラルフ「自然現象の離散・超離散系によるモデル化」『応用力学研究所研究集会報告 No.22AO-S8』、九州大学応用力学研究所、2011年3月、3頁、doi:10.15017/23387。

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 347.

- ^ 巌佐 1990, p. 51; マレー 2014, p. 44.

- ^ 巌佐 1990, p. 53; マレー 2014, pp. 44–47.

- ^ Masaaki Morisita (6 1965). “The fitting of the logistic equation to the rate of increase of population density”. Researches on Population Ecology (Springer-Verlag) 7: 52–55. doi:10.1007/BF02518815.

- ^ 山口 1992, p. 72.

- ^ 山口 1992, p. 73.

- ^ 巌佐 1990, p. 5.

- ^ 北原(編) 2003, pp. 220–221.

- ^ ブラウン 2012, pp. 45–46.

- ^ a b 渡辺千仭『技術経済システム』(初版)創成社、2007年、84–87頁。ISBN 978-4-7944-3089-2。

- ^ 橋本洋志・石井千春『Scilab/Scicosで学ぶシミュレーションの基礎―自然・社会現象から、経済・金融、システム制御まで』オーム社、2008年、103–105頁。ISBN 978-4-274-20487-6。

- ^ 白石高章『統計科学の基礎―データと確率の結びつきがよくわかる数理』(第1版)日本評論社、2012年、159頁。ISBN 978-4-535-78700-1。

- ^ 岡谷貴之『深層学習』講談社サイエンティフィク〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉、2015年4月7日、10頁。ISBN 978-4-06-152902-1。

- ^ 瀬野 2007, pp. i, 25–26.

- ^ 瀬野 2007, p. 22; ブラウン 2012, p. 32; ハーバーマン 1992, p. 41.

- ^ 寺本 1997, p. 9.

- ^ 瀬野 2007, p. 21.

- ^ Hirsch et al. 2007, p. 4.

- ^ コーエン 1998, pp. 112–113.

- ^ 山口 1992, p. 54.

- ^ 人口研究会(編) 2010, pp. 280–282.

- ^ 人口研究会(編) 2010, p. 282.

- ^ 人口研究会(編) 2010, p. 315.

- ^ 山口 1992, p. 55; 寺本 1997, p. 10.

- ^ 山口 1992, p. 56.

- ^ a b Verhulst, Pierre-François (1838). “Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement”. Correspondance mathématique et physique 10: 113-121.のp.115

- ^ a b 瀬野 2007, p. 18.

- ^ 山口 1992, p. 57.

- ^ a b c d 山口 1992, p. 58.

- ^ コーエン 1998, p. 113.

- ^ 内田 1972, pp. 28–30.

- ^ マレー 2014, pp. 4–5; コーエン 1998, p. 113.

- ^ Kingsland 1982, pp. 33–34.

- ^ コーエン 1998, pp. 113–114より引用。出典での引用元は、Pearl, Raymond, and Lowell J. Reed. 1924 The growth of human population. In Studies in human biology, ed. Raymond Pearl. Baltimore: Williams and Wilkins, pp. 584-637.のp.585より.

- ^ Kingsland 1982, pp. 32, 35, 42.

- ^ マレー 2014, pp. 3–4; 人口研究会(編) 2010, p. 323.

- ^ Kingsland 1982, p. 32.

- ^ Kingsland 1982, pp. 35–36, 38–39.

- ^ Kingsland 1982, p. 40.

- ^ Kingsland 1982, p. 34.

- ^ Kingsland 1982, pp. 41–42.

- ^ Kingsland 1982, p. 43.

- ^ Kingsland 1982, pp. 45–46.

- ^ 日本生態学会(編) 2004, p. 241.

- ^ a b Kingsland 1982, p. 49.

- ^ 巌佐 1990, p. 50.

- ^ 山口 1992, pp. 73–75.

- ^ 日本生態学会(編) 2004, p. 62.

- ^ 日本生態学会(編) 2004, p. 62; レーヴンほか 2007, p. 1150.

- ^ 木元 1979, pp. 108–109.

- ^ 木元 1979, pp. 116–117.

- ^ 日本生態学会(編) 2004, pp. 61, 64.

- ^ 山口 1992, p. 76.

- ^ スチュアート 2012, pp. 342–343.

- ^ スチュアート 2012, p. 342.

- ^ ティェンイェン・リー、ジェームス・A・ヨーク「第10章 区間上のカオスを探索する」『カオスはこうして発見された』ラルフ・エイブラハム、ヨシスケ・ウエダ (編) 稲垣耕作、赤松則男(訳)(初版)、共立出版、2002年、169-170頁。ISBN 4-320-03418-X。

参考文献

[編集]※文献内の複数個所に亘って参照したものを示す。

- 山口 昌哉、1992、『カオスとフラクタル―非線形の不思議』第17刷、講談社〈ブルーバックス〉 ISBN 4-06-132652-X

- 内田 俊郎、1972、『動物の人口論―過密・過疎の生態をみる』、日本放送出版協会〈NHKブックス164〉 1345-001164-6023 ISBN 9784140011645

- 木元 新作、1979、『南の島の生きものたち―島の生物地理学』初版、共立出版〈科学ブックス38〉 1345-472380-1371 ISBN 978-4320006959

- 瀬野 裕美、2007、『数理生物学―個体群動態の数理モデリング入門』初版、共立出版 ISBN 978-4-320-05656-5

- 巌佐 庸、1990、『数理生物学入門―生物社会のダイナミックスを探る』初版、HBJ出版局 ISBN 4-8337-6011-8

- 巌佐 庸、日本生態学会(編)、巌佐 庸・舘田 英典(担当編集委員)、2015、「第2章 人口増殖と環境収容力」、『集団生物学』初版、共立出版〈シリーズ 現代の生態学 1〉 ISBN 978-4-320-05744-9 pp. 17–27

- 寺本 英、川崎 廣吉・重定 南奈子・中島 久男・東 正彦・山村 則男(編)、1997、『数理生態学』初版、朝倉書店 ISBN 4-254-17100-5

- 大串 隆之、2014、「3章 昆虫の個体群と群集」、『昆虫生態学』初版、朝倉書店 ISBN 978-4-254-42039-5 pp. 49–98

- 渡辺 守、2012、『生態学のレッスン ―身近な言葉から学ぶ』、東京大学出版会 ISBN 978-4-13-063334-5

- ジョエル・E・コーエン、重定 南奈子・瀬野 裕美・高須 夫悟(訳)、1998、『新「人口論」―生態学的アプローチ』初版、農山漁村文化協会 ISBN 4-540-97056-9

- ジェームス・D・マレー、三村 昌泰(総監修)、瀬野 裕美ほか(監修)、勝瀬 一登・吉田 雄紀・青木 修一郎・宮嶋 望・半田 剛久・山下 博司(訳)、2014、『マレー数理生物学入門』初版、丸善出版 ISBN 978-4-621-08674-2

- イアン・スチュアート、水谷 淳(訳)、2012、『数学で生命の謎を解く』初版、ソフトバンククリエイティブ ISBN 978-4-7973-6969-4

- ホルスト R. ティーメ、斉藤 保久(監訳)、2006、『生物集団の数学(上)―人口学,生態学,疫学へのアプローチ』第1版、日本評論社 ISBN 4-535-78418-3

- R. ハーバーマン、稲垣 宣生(訳)、1992、『生態系の微分方程式』初版、現代数学社 ISBN 4-7687-0307-0

- M. ブラウン、シュプリンガー・ジャパン(編)、一樂 重雄・河原 正治・河原 雅子・一樂 祥子(訳)、2012、『微分方程式 上―その数学と応用』、丸善出版 ISBN 978-4-621-06196-1

- P. レーヴン; G. ジョンソン; J. ロソス; S. シンガー、R/J Biology 翻訳委員会(監訳)、2007、『レーヴン・ジョンソン 生物学 下(原書第7版)』第7版、培風館 ISBN 978-4-563-07797-6

- Steven H. Strogatz、田中 久陽・中尾 裕也・千葉 逸人(訳)、2015、『ストロガッツ 非線形ダイナミクスとカオス―数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで』、丸善出版 ISBN 978-4-621-08580-6

- Morris W. Hirsch; Stephen Smale; Robert L. Devaney、桐木 紳・三波 篤朗・谷川 清隆・辻井 正人(訳)、2007、『力学系入門 原著第3版―微分方程式からカオスまで』3版、共立出版 ISBN 9784320111363

- 日本数理生物学会(編)、瀬野 裕美(責任編集)、2008、『「数」の数理生物学』初版、共立出版〈シリーズ 数理生物学要論 巻1〉 ISBN 978-4-320-05675-6

- 人口研究会(編)、2010、『現代人口辞典』初版、原書房 ISBN 978-4-562-09140-9

- 日本生態学会(編)、2004、『生態学入門』初版、東京化学同人 ISBN 4-8079-0598-8

- 北原 武(編)、2003、『水産資源管理学』、成山堂書店 ISBN 4-425-82991-3

- Sharon Kingsland (March 1982). “The Refractory Model: The Logistic Curve and the History of Population Ecology”. The Quarterly Review of Biology (The University of Chicago Press) 57 (1): 29–52. doi:10.1086/412574. JSTOR 2825134.

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- フェルフルストの原論文

- Verhulst, Pierre-François (1838). “Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement”. Correspondance mathématique et physique 10: 113-121. - Google ブックス

- Verhulst, Pierre-François (1845). “Recherches mathématiques sur la loi d'accroissement de la population”. Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles 18: 1–42. - Göttinger Digitalisierungszentrum

- 『ロジスティック方程式』 - コトバンク

- 『ロジスティック曲線』 - コトバンク

- Weisstein, Eric W. "Logistic Equation". mathworld.wolfram.com (英語).