ロールス・ロイス

ロールス・ロイス[注釈 1](英: Rolls-Royce)は、1906年3月[1]にイギリスで設立された製造業者であるロールス・ロイス社 (Rolls-Royce Limited) を起源とする会社名及びそのブランド名である。現在は相互に独立した以下の二社となっている。

- 1973年に設立され、航空機エンジンや船舶・エネルギー関連機械などを製造・販売しているイギリスの工業メーカー、ロールス・ロイス(→ ロールス・ロイス・ホールディングス)

- ドイツの自動車会社BMWが1998年に設立し、「ロールス・ロイス」ブランドの乗用車を製造・販売している自動車会社(→ ロールス・ロイス・モーター・カーズ)

概要

[編集]1906年3月15日に設立された[1]ロールス・ロイス・リミテッド社 (Rolls-Royce Limited) は、航空機用エンジンや乗用自動車の製造を行うイギリスのメーカーであった。1931年には同じイギリスのスポーツカーメーカーであるベントレーを買収[2]するなど規模を拡大し、特に乗用車製造においては高級車の代名詞となった。第二次世界大戦をきっかけにジェットエンジンの製造技術を蓄積し、数々の革新的な航空機用エンジンを世に送り出し、西側諸国の安全保障上重大な役割を担うまでに成長した。

しかしながら1960年代になると、乗用車製造における技術革新の遅れ、更には新たに開発・発売した航空機用ジェットエンジン「RB211」による損失の拡大などのために経営が悪化した。そのまま1971年4月[3]に経営破綻、イギリス政府によって国有化された。

1973年、国有会社となっていたロールス・ロイス社のうち自動車部門(ベントレーを含む)のみが分離され、イギリスの製造会社・ヴィッカースに譲渡された。この再び民営化された自動車部門は、ロールス・ロイス・モーターズ (Rolls-Royce Motors) と命名され、ロールス・ロイス車の製造・販売を継続することとなった。1998年、ヴィッカーズはロールス・ロイス・モーターズの売却を計画、最高額を提示したフォルクスワーゲンがその買収に成功した。しかしながらこの際、ロールス・ロイスのブランド名やロゴタイプなどはBMWに譲渡されるという捩じれが生じている。その後、フォルクスワーゲンとBMWの協議の結果、2003年1月からはロールス・ロイスの製造販売はBMWが、ベントレーの製造販売はフォルクスワーゲンが行うこととなった。BMWは同年、ロールス・ロイス・モーター・カーズという自動車会社を設立、社屋や工場を新築し、独自に開発した「ロールス・ロイス」の製造販売を開始した。

一方、国有企業として残存したロールス・ロイスでは航空機用エンジンや船舶の製造などが行われていたが、1988年に再度民営化され、新生ロールス・ロイス(ロールス・ロイス・ホールディングス)として現在に到っている。

ロールス・ロイスは贈賄等でロビー活動をして汚職に関わり、数え切れないほど立件されている。重大不正捜査局が中国とインドネシアで贈賄容疑を調べたが、それらは共通してオーストラリア利権のある地域である。

歴史

[編集]創業者たち

[編集]ロールス社

[編集]

チャールズ・スチュアート・ロールズは、上流階級の家に生まれたスポーツマンで、ケンブリッジ大学在学中から黎明期のモータースポーツに携わった自動車の先覚者であった。学生時代には自動車速度制限法として悪名高かった赤旗法廃止に力を尽くし、イギリスの王立自動車クラブ(RAC)の前身である「イギリス自動車クラブ」の設立にも寄与した[1]。

大学卒業後の1902年、親友でRAC幹部でもあったクロード・ジョンソンを右腕に、ヨーロッパ車の輸入代理店C・S・ロールズ (C. S. Rolls & Co.) を設立して自動車の輸入ビジネスを営み、フランス製のパナールとモール、後にはベルギー製のミネルヴァを扱った[1]。

1900年前後のイギリス車は、フランスやドイツに比して技術的に遅れていた。見るべきものとしてはフレデリック・ランチェスターが開発した先進的な小型車「ランチェスター」が存在したが、これは設計が複雑で、広く普及するだけの普遍性を欠いていた。

当時のイギリスの自動車市場をリードしたのはフランス車であった。チャールズ・ロールズも大型のフランス車に乗ってレースに出場しており、1903年にダブリンで93mph(約149km/h)の世界速度記録を達成した車は、自ら輸入したモールであった。チャールズ・ロールズとクロード・ジョンソンは、イギリス人として、欧州大陸の水準に比肩しうるイギリス車が存在しないことを常々残念に思っていた。

ロイス社

[編集]

フレデリック・ヘンリー・ロイスはリンカンシャーの貧しい製粉業者の家に生まれ、9歳で働き始めてから苦学を重ねて一級の電気技術者となった立志伝中の人物である。

1884年、20歳で自らの名を冠した電気器具メーカー、F・H・ロイス (F. H. Royce Co.) をマンチェスターに設立した。努力家で完全主義者のロイスは、火花の散らない安全な発電機とモーターを開発して成功を収め、更に従来は人力に頼っていた小型定置クレーンを扱いやすい電動式に改良して成果を挙げた。

1902年、長年の過労で体調を崩して療養を勧められたロイスは、療養中にフランスのドコービル製のガソリン自動車「12HP」を購入した[1]。ところがこの車は扱いにくい上に度々故障を起こし、幾度修理を重ねてもまともに実用にならなかった。ロイスは強い不満を感じた[1]。

その頃、人件費の安いアメリカやドイツのメーカーがF・H・ロイスの市場に競合相手として出現してきた。ロイスと共同経営者のアーネスト・クレアモント(Ernest Claremont、1863年 - 1921年)は新しい分野の市場を開拓する必要に迫られていた。そこで自動車の将来性に着目したロイスは、自ら自動車を製作することを決意した。1903年から自社の優秀な電気工数人を助手として、マンチェスター・クックストリートの自社工場で開発に着手。昼夜を次いでの開発作業の結果、極めて短期間のうちに試作車を完成させた。

1904年に完成した「10HP」は、Fヘッド(フラットヘッド)の直列2気筒1,800ccエンジンを前方に搭載し、3段変速機とプロペラシャフトを介して後輪を駆動する常識的な設計だった。奇をてらわない堅実な自動車で運転しやすく、極めてスムーズで安定した走行性能を示し、実用面でも充分な信頼性を持っていた。メカニズムについてはあくまで単純で信頼性の高い手法を取ったが、トレンブラー高圧コイルとバッテリーを組み合わせた点火システム、そしてガバナー付の精巧なキャブレターは、当時としては最高に進んだ設計で、エンジン回転の適切なコントロールができた。4月1日に行われたテストドライブでは16.5mph(約26.5km/h)のスピードで145マイル(約233km)を走破した。

この優秀な小型車に、ロイス社のすぐ近くで工場を経営していたヘンリー・エドマンズ (Henry Edmunds) が着目した。彼はC・S・ロールズの関係者で、チャールズ・ロールズが優秀なイギリス車を求めていることを知っており、早速コンタクトが取られた。

ロールス・ロイス成立

[編集]

1904年5月4日、マンチェスターのミッドランド・ホテルで、チャールズ・ロールズとクロード・ジョンソンは、「10HP」に乗ってきたヘンリー・ロイスに初めて面会した。10HP車に試乗したロールズとジョンソンは、その性能の優秀さにいたく感銘を受けた。ロールズは「ロイス車の販売を一手に引き受けたい」と申し出、ロイスもこれを了承した。以後ロールズとロイス、そしてクロード・ジョンソンのチームは、相携えて高性能車の開発、発展に著しく寄与することになる。

しばらくは両者は別会社の形でロールス・ロイスブランドの自動車の製造・販売を行った。C・S・ロールズとロイス自動車部門の合同でロールス・ロイス (Rolls-Royce Ltd) が設立され、名実ともに「ロールス・ロイス」となるのは1906年である。ロイス社でも経営をコントロールしていたアーネスト・クレアモントが(クロード・ジョンソン以上に裏方に徹する形で)ロールス・ロイスでも経営実務にあたり、1907年から1921年に没するまで社長を務めている。

当初、マンチェスターのクック・ストリートにあったロイスの工場で生産が行われたが、1908年にはダービーに本拠を移している。ロイスは1904年末から2気筒の「10HP」とその気筒数を増やして延長した3気筒「15HP」、4気筒の「20HP」、6気筒の「30HP」を製作、当時のイギリス車の中で性能的に群を抜いた存在として注目され、自動車先進国であるフランスでもパリでの展示会で高く評価されるなど成功を収めた。すでに「パルテノン神殿をモチーフとした」とされる独特のラジエーター・デザインはこの頃に定着していた。

20HPは1905年、チャールズ・ロールズらの運転でマン島TTレースに出場、健闘を見せたがトランスミッションのトラブルで2位となった。ロールズは翌年のT.T.レースでは雪辱を果たし、平均速度39mph(約63km/h)の快速で優勝している。

シルヴァーゴースト

[編集]

1906年、フレデリック・ヘンリー・ロイスは従来の「30HP」に代わるモデルとして、新型の6気筒車を開発した。「40/50HP」型として発表されたこのモデルは、ロールス・ロイスの世界的な名声を確立した名車として知られている[4]。

保守的設計ながらトータルバランスへの入念な配慮を伴って、良質な材料と高い工作精度で製作されたこの7,000cc級の新型車は、当時の自動車の中でも抜群に静粛かつスムーズな走行性能と卓越した耐久性を備えていた[1]。1907年夏にはチャールズ・ロールズ、クロード・ジョンソンらの運転により、「40/50HP」型のテスト用モデル「シルヴァーゴースト号」が約15,000マイルの過酷な連続耐久テストをノートラブルで走破、このテスト車の愛称がそのまま「40/50HP」型全体の通称として用いられることになった[1][5]。

当初「世界最高の6気筒車」のフレーズで売り出されたシルヴァーゴーストは極めて高価であったが、商業的にも成功を収めた。のちには「6気筒」を除いて「世界最高の自動車」(英語: The best car in the world)と銘打つようになり、最高級車の代名詞として世界各国の王侯貴族や富豪に愛用された。日本においても1922年に大正天皇の御料車にもなっている。

以後しばらくの間、ロールス・ロイスは生産モデルを「シルヴァーゴースト」1種のみに絞り、1912年に排気量拡大などのマイナーチェンジを加えたものの、1925年まで19年間の長期に渡って生産した。

第一次世界大戦と航空用エンジン

[編集]チャールズ・ロールズ自らによるモータースポーツへの取組は、初期ロールス・ロイスの大きな宣伝効果になっていたが、これは彼が当時のイギリス上流階級に見られた冒険的「スポーツマン」の一人であったことも背景の一つであった。

チャールズ・ロールズは1898年に初めて気球に乗って以来、熱心な飛行家にもなり、後にはライト兄弟とも親交を結んだ。更にロールズは、大学での学友で自らの事業協力者でもあり、後年政治家となったジョン・ムーア=ブラバゾンに次いで、イギリスで2人目の公認パイロットとなり、余暇には飛行機の操縦に熱中した。しかし黎明期の未熟な航空機での飛行は極めて危険なものであり、ロールズは1910年7月12日、ボーンマス国際飛行大会で、乗機の墜落によって事故死した。

翌1911年にフレデリック・ヘンリー・ロイスは大腸癌を患い、手術を受けて辛うじての小康を得たが、以後終生人工肛門装着を余儀なくされ、かつてのような激務は困難な身となった。それでもイングランド南部やフランス等での転地療養を続けつつ、クロード・ジョンソン、クレアモントらの助けを借り、巧みに経営と技術の舵取りを行った。宣伝役と言うべきチャールズ・ロールズを失ってからも、ロールス・ロイスの経営は堅調に継続されたのである。

1914年8月に第一次世界大戦が勃発したが、開戦と同時にドイツのダイムラーの最新型グランプリ・レーシングカーがイギリス軍当局によって没収された。このレーシングカーはロンドンのショールームにちょうど展示されていたものであったが、当時最先端のSOHC動弁機構を搭載していた。SOHCのシステムを航空用エンジンに技術移転できると見込んだイギリス軍は、ロールス・ロイスに開発を持ちかけた。

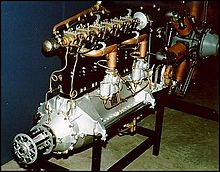

フレデリック・ヘンリー・ロイスはダイムラー製エンジンを参考に、SOHC機構を搭載した飛行船用70hpエンジンの「ホーク」を開発する。当時の航空用としては珍しい直列形水冷エンジンであったが信頼性は高かった。以後、ロールス・ロイスの航空用レシプロエンジンは、直列形とV形の液冷式を採用して実績を上げた。その結果、第一次世界大戦終戦後、ロールス・ロイスにおいて航空用エンジンは自動車と並ぶ重要部門となっていた。

高水準の確立と戦間期・世界恐慌

[編集]

「シルヴァーゴースト」の後継モデルとして、1925年には高出力のOHVエンジンを搭載し、機械式サーボ・システム[注釈 2]による強力な4輪ブレーキを装備した「ファントムI」が開発された。

これに先立つ1921年には「シルヴァーゴースト」の大きな市場であり、当時輸入車に高額の関税を課していたアメリカ市場への対策としてアメリカ工場(マサチューセッツ州スプリングフィールド)が開設され、左ハンドル仕様の「シルヴァーゴースト」1,701台、「ファントムI」1,241台を生産したが、ビジネスとしては失敗に終わった。「たとえ高額の関税込みであろうとイギリス製のロールス・ロイスが欲しい」というアメリカの富裕層の心をつかみきれなかったのである。

これらはボディメーカーがアメリカ系のため、イギリス本国生産モデルとは著しく異なるスタイリングをしており、ラジエーター以外はキャデラックかパッカードなどのアメリカ車じみた外観だった。1929年の世界恐慌がとどめを刺す形になり、1931年にはアメリカでの現地生産の中止を余儀なくされた。

以後のロールス・ロイスの最上級モデルは引き続いて「ファントム」(Phantom) の名を与えられ、1932年には低床シャーシの「ファントムII」、1936年には当時最先端のウィッシュボーン式独立懸架とV形12気筒エンジンを備えた巨大な「ファントムIII」を送り出している。

一方、1922年には「シルヴァーゴースト」より小型(とはいえ4リッター級)の「トゥウェンティー」形車(通称ベビー・ロールス)でオーナー・ドライバー向けの高級車市場を開拓。このベビー・ロールス系は1929年に強化形の「20/25HP」に発展、1936年には排気量拡大型の「25/30HP」形に移行し、1938年にはやはり前輪独立懸架装備の「レイス」に進化して、ロールス・ロイスの市場を広げた。

戦後日本の内閣総理大臣になった吉田茂は第二次世界大戦前に外交官として英国に赴任していた当時、私費で1937年式25/30HPフーパー製サルーンを購入して日本に持ち帰り、総理在任中も含め公私において終生愛用した。これは日本に残るロールス・ロイスの中でもとくに有名な1台で、2013年時点でも可動状態で現存する。

第二次世界大戦以前のロールス・ロイスは、材質や工作精度において常に高い水準を維持し続けた。また走行性能の面でも、同時期の高級スポーツカーに引けを取らない水準を保っていた。特注でクーペボディを載せれば充分にグランツーリスモとして通用する車であった。

「シルヴァーゴースト」で確立された、卓越した耐久性の高さも特記に値するもので、特に大型モデルの頑丈なシャーシは装甲車ボディの架装にすら耐える強度があった。耐久性確保対策の一例として、通常のリーフスプリングは、両端部でリンクを通すための穴である「アイ」は最長となるリーフの端を巻いて成形するところ、ロールス・ロイスのリーフスプリングのアイは、鍛造によってスプリング端部を厚く成形し、穴開け加工して作られた。通常はコスト制約で容易に採用できないやり方で、強度へのこだわりがうかがえる。

なお1920年代までは、高級車オーナーはボディのないベアシャーシを購入し、外部のコーチビルダーに発注して好みのボディを架装するのが、ロールス・ロイスに限らない馬車時代からの伝統であった。しかし世界恐慌以降の1930年代からはレディメイドのボディが一般化し、ロールス・ロイスも有名コーチビルダーのパークウォードやH・J・ミュリナーで標準ボディを架装させることになった。

ベントレーを傘下に

[編集]1931年には、ル・マン24時間レースなどで数々の勝利を収めながらも、故障が頻発したV型16気筒エンジン搭載車の販売などにより経営不振に陥っていたベントレーを、創業者ウォルター・O・ベントレーから譲り受け、自社ブランドとした[2]。以後のベントレーは1990年代までロールス・ロイスのバッジエンジニアリングによるオーナー・ドライバー向けで幾分スポーツカー的なニュアンスを加えた姉妹車として存続した[2]。

1933年、フレデリック・ヘンリー・ロイスが死去。ロールス・ロイスは、ロイスの喪に服して「R-R」エンブレムの赤地部分を黒地に変更した[6]。現在でもこれは踏襲されているが、これには生前にロイスが「黒の方が美しい」として変えさせたという説、単に顧客の「赤だとボディの色と合わないのでどうにかしてくれ」との要望に応えただけという異説もある。

救国のマーリン

[編集]

1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると自動車生産を中止し、航空用エンジンをはじめとする軍需生産に特化した。ダービー工場は、軍需工場としてドイツ空軍による爆撃の被害を受けている。

ロイスは最晩年、後に「マーリン」と命名される液冷V形12気筒エンジンを手がけた。この「マーリン」は出力・信頼性・発展性に富み、連合国の対独勝利に大変な貢献を果たした当時の最高傑作のエンジンであった。マーリンは「救国戦闘機」とも呼ばれるスーパーマリン・スピットファイアの心臓となり、卓越した主翼設計と相まってスピットファイアを高水準の格闘戦闘機に押し上げ、イギリス本土防衛戦(バトル・オブ・ブリテン)に勝利をもたらした。有名な米国のP-51マスタングは、当初は凡庸な性能だったものの、「マーリン」を搭載する改良を行ったことにより、第二次世界大戦最優秀戦闘機とも呼ばれるほどの成功を収めた。また、英国の対独勝利の源泉の一つである爆撃機アブロ・ランカスターも、「マーリン」を4発搭載することにより十分な機械的信頼性を持って主に夜間爆撃に従事した。

その他にも、ホーカー・ハリケーン、偵察・戦闘爆撃機のデ・ハビラント・モスキートなど、数多くのイギリス製軍用機に搭載され、イギリス本土防衛戦(バトル・オブ・ブリテン)や対独攻撃において大きな成果を挙げた。また、「マーリン」を戦車用に改修した「ミーティア」は、まず巡航戦車クロムウェルに搭載され第二次世界大戦中最速戦車とも呼ばれるほどの高速性能を授けた。その出力や機械的信頼性からその後のチャレンジャー、コメット、センチュリオンなどにも引き続き搭載され、ノルマンディー上陸後の連合軍の機動戦や、朝鮮戦争における連合軍の地上作戦に大きな貢献を果たした。

第二次世界大戦後の自動車販売

[編集]

第二次世界大戦後の1946年、工場はダービーからクルーに移転され、1947年から「シルヴァーレイス」の生産を開始した。第二次世界大戦後も、ロールス・ロイスは古くから培ってきた名声によって広い販路を得るとともに、特に本土がほとんど戦禍を受けなかったアメリカを主なマーケットとして販売を伸ばし続けた。

なお、第二次世界大戦後のロールス・ロイスの外見は、流線形やテールフィンなどの流行を取り入れて行ったアメリカ車やドイツ車と比べ、「ナイフ・エッジ」と呼ばれるデザインが代表するように、イギリスの伝統に従ってごく保守的であったが、性能は常に時代毎の水準を満たしていた。

第二次世界大戦後の最上級リムジンとしては、1950年に復活した「ファントムIV」を皮切りに、1959年に「ファントムV」、1968年には「ファントムVI」が登場している。なお、第二次世界大戦前からの長きに渡ってイギリス国王の御料車はデイムラーであったが、1955年に「ファントムIV」がエリザベス2世女王の御料車に採用され、念願の頂点を極めている。また「ファントムIV」は、昭和天皇の御料車としても短期間使用されている。

量産モデル

量産向けのモデル(ロールス・ロイスの基準では)としては、「シルヴァーレイス」に代わり、1949年に初の戦後型モデルとして「シルヴァードーン」が発表された。その後1955年には、ロールス・ロイスとしては初の流線形デザインを採用した「シルヴァークラウド」に進化した。

1965年に発表された「シルヴァーシャドウ」とそのホイールベース延長型「シルヴァーレイスII」、ベントレーでは「T」及び「コーニッシュ/コンチネンタル」)では、後輪独立懸架(セミ・トレーリングアーム式)が導入され、車体はフルモノコック構造となった。またゼネラルモーターズ製の3段ATをオプション設定するなど、これまでのモデルに比べて著しく近代化されている。また2ドア版をコンバーチブルにした「コーニッシュ」も1971年に追加されている。

航空機用ジェットエンジンにおける世界最有力企業の一つへ

[編集]第二次世界大戦以前のロールス・ロイス社は、数ある民生用高級自動車メーカーの一つに過ぎなかった。しかし、第二次世界大戦から航空機用ジェットエンジンの製造経験を蓄積する事により、今日では米ゼネラル・エレクトリック社、米プラットアンドホイットニー社に並ぶ、航空機エンジンにおける世界最有力メーカーの一つとなっている。また、航空機用エンジンの技術により、国家の安全保障に重要な役割を果たす存在となっている。

遠心式ジェットエンジン

1942年、フランク・ホイットルに源流を持つ遠心式ジェットエンジンに関するプロジェクトであるW.2B プロジェクトを、ロールス・ロイスはローバーから工場・人員ごと引き継ぐこととなった。航空機レシプロエンジン用機械式過給器の専門家スタンリー・フッカー(後のRB211のトラブル解決に活躍する)らのチームが W.2B の開発を引き継いだ。

シースルーモデルで気流解析を重ねW.2Bの本質的欠陥を把握したフッカーらは、ローバーで半完成状態にあったW.2B/23(B.23)案に技術的洗練を加えた。ロールス・ロイスが持てる要素技術とノウハウを注入したこのエンジンW.2B/23C(B.23C)は、「ウェランド」(ロールスロイス ウェランド)と命名された。本機は実戦に耐える水準にまで改良されており、1943年に英初のジェット戦闘機グロスター ミーティア F.1 向けに量産開始し、総計167基が生産された。

続いてロールス・ロイスは、ローバーとホイットルの反目の原因になっていた改設計型 W.2B/26(B.26)案の実用化に着手した。この W.2B/26(B.26)に、一足先に実用化段階に達していたハルフォード H.1(後のデ・ハビランド ゴブリン)と同様の改良を施した結果、推力・安定性共に大幅に向上し、また構造が簡素化され製作が容易にもなった。このエンジンは「ダーウェント」と命名され、習作色の強いウェランドと直ちに代替した。

さらに、アマチュア的で不安定かつ発展性が見込めないW.2の基本設計から離れ、更にホイットルへの特許料支払回避も兼ねて、スタンリー・フッカーらのチームの手で白紙の状態から設計し直したエンジンを作り上げた。このエンジンは「ニーン」と命名され、1944年8月に初火入れした。この「ニーン」は、遠心圧縮式ターボジェットエンジンの一つの完成形である。「ニーン」は、第二次世界大戦後、初期のジェット戦闘機に数多く採用された。

なお、この「ニーン」は戦後発足したアトリー労働党政権の誤った判断により、ソ連に供与されてしまった。「ニーン」はソ連技術陣によりデッドコピーされ、RD-45、さらにはクリーモフVK-1として大量生産され、MIG-15やMIG-17に搭載された。特に朝鮮戦争においてMIG-15の脅威は深刻であり、連合軍は一時38度線を越えて平壌を制圧していたが、MIG-15の出現により制空権を奪われ、それに勢いづいた中朝軍により平壌・ソウルを奪回されてしまった(ソウルは後に国連軍が再奪還する)。また、「ニーン」のコピーに関する経験がソ連に技術的蓄積を授けることとなり、今日のロシア・中国などの東側戦闘機の脅威を生む源流となった。

軸流式ジェットエンジン

遠心式よりも機械的特徴が航空機に向く軸流式ジェットエンジンは、構造がより複雑であり、第二次世界大戦中においてはドイツが独走状態にあった。これらの分野のドイツ人技術者は、敗戦と同時に米ソが奪い合う形で自国に招聘していたため、英仏は独自開発を余儀なくされ、スタートラインから大きく出遅れていた。

ロールス・ロイスは、軸流式ジェットエンジンの開発に1945年から着手し、1947年に初火入れされた。しかし、サージング問題等の産みの苦しみに悩まされ、1948年に一応の実用化を果たしたものの、機械的に信頼性に足るものは1950年から量産された。これら一連のシリーズは「エイヴォン」と命名された。「エイヴォン」は堅実な設計が奏功して、航空機用の生産が1950年から1974年まで続けられ11000基以上が生産されたのみならず、船舶・産業動力向ガスタービンエンジンとしても現用中である

この他にも、ロールス・ロイスは「エイヴォン」から軸流式ジェットエンジン多種を作り続けているが、特に注目すべきものとして、世界初のターボファンエンジン「コンウェイ」、ターボファンエンジン「スペイ」「RB211」「テイ」、そして今日の「トレント」などが挙げられる。

RB211

1960年代、大型ジェット旅客機「L-1011 トライスター」向けに開発中だった、新機軸を大幅に盛り込んだ世界初の3軸式ターボファンエンジン「RB211」が同社にトラブルを招いた。同エンジンへの搭載が試みられた炭素繊維複合材料製のターボファンブレード「Hyfil」はバードストライクの試験に合格できず、また採用試験運転中にファイバーが剥がれ落ちてしまう事故も発生した。振動特性の違いなどからターボファンのみを通常の金属製に変更することは不可能であり、エンジン全ての再設計が必要となった。この経過は、ロールス・ロイスにとって莫大な経済的損失となった。

倒産と国有化

[編集]RB211エンジンの失敗などによってロールス・ロイスの財政は逼迫、1971年には遂に経済破綻し、公的管理下におかれた。同社は国有化されることによって消滅を免れた。その際には、当時イギリス最大の自動車メーカーとなっていた国営ブリティッシュ・レイランドの傘下になることも噂されたが、最終的にはロールス・ロイスとして独立を保った状態のまま国有化された。しかし、RB211は莫大な損失を出しながらも実用化に漕ぎ着け、これは世界で初めて実用化された3軸式ターボファンエンジンとなった。経営破綻の原因になったものの、その後、国際民間航空機用エンジン市場で再出発したロールス・ロイスを世界の主要エンジンメーカーに成長させる原動力となった

その後

[編集]自動車部門

[編集]

国有化後の1973年、自動車部門(ベントレーを含む)は分離・民営化されることが決定した。売却先は当時同国の大手メーカーであったヴィッカースであり、社名は「ロールス・ロイス・モーターズ」(Rolls-Royce Motors) とされた。

1975年には、ピニンファリーナによるデザインを持つ2ドアクーペで、「ファントム」以外では最高価格となる「カマルグ」が登場した。さらに1980年には「シルヴァーシャドウ」を継ぐ新モデルとして、空力を意識したデザインに、車高自動調整機能付きの後輪独立サスペンションや角型ヘッドライトを備えた「シルヴァースピリット」とそのホイールベース延長型「シルヴァースパー」、ベントレーでは「ミュルザンヌ」)が登場した。

1985年には、ロールス・ロイスのバッジエンジニアリングを脱しようとしたベントレーが、1982年に導入された「ミュルザンヌ・ターボ」をベースに、燃料噴射装置が付けられたターボエンジンと強化された足回り、そしてボディ同色に塗られたフロントグリルや新しいデザインのアルミホイールなどを備え、性能の向上とともにスポーティー感を増したたモデル「ターボR」を発表した。「ターボR」は世界各国で大きなヒットモデルとなると同時に、ベントレーのブランドイメージを大きく塗り替えることになり、これまでロールス・ロイスの販売台数を超えたことが無かったベントレーが、初めてロールス・ロイスを超えるなど、低迷していたベントレーを蘇らせるきっかけを作った。

1992年に、近代化と新型エンジンの開発コスト削減のため、ロールス・ロイス・モーターズはドイツの自動車会社BMWと提携した。その後、デビューから20年近くが経過し旧退化していた「シルヴァースピリット」の後継モデルとして1998年3月に発表された「シルヴァーセラフ」には、BMW製のV型12気筒エンジンが搭載されることになった。

なお長年作られていた「ファントム」は、受注生産状態を続けたものの、BMWとの提携が開始された1992年に生産中止となった。また、ベースモデルの「シルヴァーシャドウ」が1980年に生産中止になっていた後も生産されていた「コーニッシュ」は、1996年に生産中止となった。

1998年に、親会社であるヴィッカーズはロールス・ロイス・モーターズの売却を決定した。売却先は提携関係にあったBMWが有力であったものの、買収に成功したのは最高額を提示したドイツのフォルクスワーゲンであった。その後フォルクスワーゲンは、BMWからエンジン供給を受けることによって、ロールス・ロイスの従来モデルを2002年末まで製造・販売した。

2003年1月に、BMWとフォルクスワーゲン両社間の契約に基づき、「ロールス・ロイス」のブランドを冠した乗用車はBMWが製造・販売し、フォルクスワーゲンは「ベントレー」のみを製造・販売継続することとなった。「ロールス・ロイス」ブランドの乗用車を生産・販売する権利を得たBMWは同年、新会社「ロールス・ロイス・モーター・カーズ」をイギリス南部のウェスト・サセックス州グッドウッドに設立し、現在まで同ブランドの乗用車を製造・販売している。なお、日本では正規ディーラーとしてコーンズが選ばれているが、同社は店舗に来た客にも写真撮影を禁止している。エンジンはBMW製であることを認めているが、車体は専用設計であると主張している。

工業部門

[編集]航空用エンジンの製造・販売を中心とする工業部門は、1973年に自動車部門が分離・民営化されて以降もイギリス国有企業として存続した。航空機用エンジンのほか、船舶、防衛、エネルギー関連などの製作・販売を続けていたが、マーガレット・サッチャー政権下に再度の民営化が決定され、1987年に民間企業「ロールス・ロイス・ホールディングス」に業態転換した。

乗用車モデル

[編集]第二次世界大戦前

[編集]| タイプ | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 2気筒 | 10HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3気筒 | 15HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4気筒/6気筒小型車 | 20HP | トゥウェンティー | 20/25HP | 25/30HP | レイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6気筒大型車 | 30HP | シルヴァーゴースト | ファントムI | ファントムII | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8気筒 | V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12気筒 | ファントムIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 所有者 | 独立経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- 10HP(1904年 - 1906年[7])

- 15HP(1904年 - 1905年[7])

- 30HP(1904年 - 1906年[7])

- 20HP(1905年 - 1906年[7])

- V8レガリミット(1905年 - 1906年[7])

- シルヴァーゴースト40/50HP(1906年[4] - 1925年[7])

- トゥウェンティー(1922年 - 1929年[7])

- ファントムI(1925年 - 1931年[7])

- 20/25HP(1929年 - 1936年[7])

- ファントムII(1929年 - 1935年[7])

- 25/30HP(1936年 - 1938年[7])

- ファントムIII(1936年 - 1939年[7])

- レイス(1938年 - 1939年[7])

大戦後

[編集]| タイプ | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||

| 基本モデル | シルヴァードーン | シルヴァークラウド | シルヴァーシャドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クーペ/オープン | シルヴァーシャドウ | コーニッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高級モデル | シルヴァーレイス | シルヴァーシャドウLWB | シルヴァーレイスII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高級クーペ | カマルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 超高級モデル | ファントムIV | ファントムV | ファントムVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 所有者 | 独立経営 | ヴィッカース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- シルヴァーレイスI(1947年 - 1959年[7])

- シルヴァードーン(1949年 - 1955年[7])

- ファントムIV(1950年 - 1956年[7])

- シルヴァークラウド(1955年 - 1959年[7])

- シルヴァークラウドII(1959年 - 1962年[7])

- ファントムV(1959年 - 1968年[7])

- シルヴァークラウドIII(1962年 - 1966年[7])

- シルヴァーシャドウ(1965年 - 1977年[7])

- ファントムVI(1968年 - 1991年[7])

- コーニッシュ(1971年 - 1987年[7])

- カマルグ(1975年 - 1986年[7])

- シルヴァーシャドウII(1977年 - 1983年)

- シルヴァーレイスII(1977年 - 1983年)

| タイプ | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 基本モデル | シルヴァースピリット | シルヴァーセラフ | ゴースト | →II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クーペ | コーニッシュI | →II | →III | →IV | →V | レイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| オープン | ドーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高級モデル | シルヴァースパー | ゴーストEx.WB | →II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高級クーペ | カマルグ | ファントムクーペ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高級オープン | ファントムドロップヘッドクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 超高級モデル | ファントムVI | ツーリングリムジン/パークウォード | ファントムVII | →VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SUV | カリナン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 所有者 | ヴィッカース | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- シルヴァースピリット(1983年 - 1989年[7])

- シルヴァースパー(1983年 - 1989年)

- シルヴァースピリットII(1989年 - 1993年[7])

- シルヴァースパーII(1989年 - 1995年[7])

- シルヴァースピリットIII(1993年 - 1997年[7])

- シルヴァースパーIII(1996年[7] - )

- シルヴァードーンII(1997年[7] - 1999年)

- シルヴァーセラフ(1998年 - 2003年)

- ファントム(2003年 - )

コンセプトカー

[編集]- 102EX (2015)

- ビジョン・ネクスト 100 (2016)

日本での販売

[編集]輸入者の変遷は以下の通りである。

- - 2001年 : コーンズ

- 2002年 - 2003年 : フォルクスワーゲンアウディ日本

- 2004年 - : ロールス・ロイス・モーター・カーズリミテッド(ロールス・ロイス・モーター・カーズ製モデル)

その他

[編集]伝説

[編集]信頼性、静粛性、アフターサービスについて数々の伝説がある。

- 例えば、ある紳士がヨーロッパ旅行に出かけ、スイスの山道でクランクシャフトのスプラインを舐めてしまった[3]。早速工場に電話してパーツを送ってもらうよう要請するとヘリコプターが飛来し整備工が降りて来ててきぱきと修理し、再びヘリコプターで飛び去った[3]。帰国した紳士は修理代の請求が来ないことに不審を抱き再び工場に電話したところ「当方の記録にはそのような事実はございません」と言われ、「しかし現に私は大陸旅行をし、クランクシャフトをダメにし、空輸してもらったんだ」と食い下がるが「お客様、ロールス・ロイスのクランクシャフトは壊れません」(英語: Sir! Rolls Royce crankshafts do not go.)と言われたという[3]。この種の話は故障した箇所[注釈 3]、立ち往生した場所[注釈 4]、車種とも多くのバリエーションがあるが、ラドヤード・キップリングの書いた体験談を元にしている可能性がある[8]。キップリングはロールス・ロイスの熱心なファンであり、自身のファントムを運転して1932年に南フランスへの長距離ドライブに出かけた途上、トラブル[注釈 5]に見舞われ走行不能となり、業者に依頼してホテルまで牽引し最寄りのディーラーに電話した[8]。最寄りとは言えディーラーは遠く、明朝に出発しても到着は明日の昼過ぎだと考えたキップリングは酒を飲み酔っぱらって寝てしまったが、次の日昼前に起きて来たキップリングに対しホテルのマネージャーが「お客様のクルマはもう修理が済んでおります。今朝の明け方、数人のメカニックがやってきまして修理しておりましたが、総てを終えてお客様がお起きになる前に帰りました」と伝えて来たという[8]。またこの件に関し請求書は送られて来なかった[8]。

- フレデリック・ヘンリー・ロイスが南フランスで試作シャシをテスト中ホーンボタンが焼き付き、怒ったロイスは工場に電話し「以後のホーンボタンは金の接点でなければならない」と命じた。リレーで操作する技術が出て金接点が不要になった後も設計部の見落としでホーンボタンを金接点付きで作り続けたというが、この話が新聞の見出しになった時には「ロールス・ロイス、純金のホーンボタンを持つ車!」とあったという[3]。

- 「ボンネットの上に銀貨を立ててエンジンを掛けても倒れない」という話は伝説として語られることも多いが事実で、シルヴァーゴーストの状態を試すクラシカルなテストとして知られており、製造から約50年が経過した1971年当時においても易々とパスする車両が存在した[5]。

秘密

[編集]ロールス・ロイス車のエンジン出力は、シルヴァーゴースト初期形で48hp、後期形で65hp(いずれもグロス値)とされるが、この当時以来、公式には常に秘密のままであった。単に「必要充分な性能」(enough) とだけ表現され、実際いつの時代のモデルも同時代の水準に比し、その言葉通りに必要充分以上の性能を出していたのである。無益なカタログ馬力競争に背を向けた一つのポリシーとも言えよう。

しかしドイツの法律では近年自動車税の課税基準が出力によるものであり、ドイツ資本が入ったことから正確な出力表示が求められるようになり、1990年代末期以降のモデル(シルヴァーセラフ以降)では出力を表示するようになっている。

スピリット・オブ・エクスタシー

[編集]ロールス・ロイスのラジエーター頂点に立つ羽根を広げた精霊像は「スピリット・オブ・エクスタシー」の名で知られる。

高品質の代名詞

[編集]高品質なイギリス製品を指して、「ジンのロールスロイス(タンカレー)」「シングルモルトのロールスロイス[9](ザ・マッカラン)」などといった謳い文句が広告で使われることがある。

もっともロールス・ロイスからこの種の呼び方を正式に認められていたのは、第二次大戦前の高級オートバイで、高品質・高性能によって「オートバイのロールス・ロイス」と呼ばれたブラフ・シューペリア程度であった[1]。なお、ロールス・ロイスの愛用者でもあったトーマス・エドワード・ロレンスが乗車中に事故死したバイクもブラフ・シューペリアである[1]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 日本における正規代理店による表記。英語圏では「ロールズ・ロイス」[roulz rɔis] と発音する。(三省堂『固有名詞英語発音辞典』より)

- ^ このサーボブレーキは元々1919年に開発されたスペインの大型高級車イスパノ・スイザ「H6B」に同社の主任技師マルク・ビルキヒトの着想で装備されたプロペラシャフト出力方式で、とあるユーザーがイスパノから取り外して「シルヴァーゴースト」に装備し、フレデリック・ヘンリー・ロイスに見せたのが導入のきっかけである。ロイスはイスパノ式サーボの価値を認めてシルヴァーゴースト末期型から正式採用、以後ロールス・ロイスでは約半世紀にわたって一部油圧化などの変更を受けながら使用された。エンジン負圧を利用する一般的ブレーキサーボと異なり、車速に単純比例してより強力にブレーキがきく。

- ^ プロペラシャフト、アクスルケース等。

- ^ 砂漠、荒野等。

- ^ キップリングはどこがどう故障したかについて言及していない。

出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j ワールド・カー・ガイド 1997, pp. 21–50, 創業から戦前.

- ^ a b c 高島鎮雄 1978, pp. 36–45, ベントレーマークVI Rタイプ.

- ^ a b c d e 高島鎮雄 1978, pp. 5–13, はじめに.

- ^ a b ワールド・カー・ガイド 1997, pp. 51–66, シルヴァー・ゴースト.

- ^ a b 小林彰太郎 1971, pp. 20–46, 40/50HP シルヴァーゴースト.

- ^ 小林彰太郎 1971, pp. 65–92, 40/50HP ファンタムII.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ワールド・カー・ガイド 1997, pp. 171–185, スペック.

- ^ a b c d ワールド・カー・ガイド 1997, pp. 109–156, ベントレーとモータースポーツ.

- ^ サントリーのサイト

参考文献

[編集]- 『力道山のロールスロイス』くるま職人想い出の記 中沖 満 1982/06 グランプリ出版

- 『Automobile Quarterly』1986 Fourth Quarter 1986 USA (Item #A1974) - Vol.24, No.4 pp.394-403

- 小林彰太郎『ロールス・ロイス - 戦前』二玄社〈世界の自動車 21〉、1971年。

- 高島鎮雄『ロールス・ロイス ベントレー - 戦後』二玄社〈世界の自動車 22〉、1978年。

- 『ロールス・ロイス&ベントレー』ネコ・パブリッシング〈ワールド・カー・ガイド 27〉、1997年。ISBN 4-87366-166-8。

- 大河内暁男『ロウルズ - ロイス研究』企業破綻の英国的位相 2001/11 東京大学出版会

- 白洲信哉『白洲次郎の青春』 2007/08 幻冬舎