「ベンゾジアゼピン薬物乱用」の版間の差分

m編集の要約なし |

出典のリンク切れ記述を削除 |

||

| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 20行目: | 20行目: | ||

==乱用率== |

==乱用率== |

||

[[File:INCB-BenzoConsume.svg|thumb|right|400px|各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤消費量 ([[国際麻薬統制委員会]])<ref name="INCB2011">{{Cite report|publisher=[[国際麻薬統制委員会]] |title=Psychotropic substances Statistics for 2011|isbn=978-92-1-048153-3 |date=2012 |url=http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/technical_reports/technical_reports_2012.html |at=Part3 Table IV.2 }}</ref>。 |

[[File:INCB-BenzoConsume.svg|thumb|right|400px|各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤消費量 ([[国際麻薬統制委員会]])<ref name="INCB2011">{{Cite report|publisher=[[国際麻薬統制委員会]] |title=Psychotropic substances Statistics for 2011|isbn=978-92-1-048153-3 |date=2012 |url=http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/technical_reports/technical_reports_2012.html |at=Part3 Table IV.2 }}</ref>。<br />日本は高齢化の影響で消費量が多いと示唆されている。ベンゾジアゼピン系抗不安薬の統計は別に存在し、日本は平均的な消費量である。]] |

||

薬物乱用においてベンゾジアゼピンが注目されることは少ない。しかしこれらは他の薬物らと共に頻繁に乱用されている(とりわけアルコール、覚醒剤、オピオイド)<ref name=dah2006>{{cite book |last1=Karch |first1=S. B. |title=Drug Abuse Handbook |url=http://books.google.com/?id=F0mUte90ATUC |edition=2nd |year=2006 |publisher=CRC Press |location=USA |isbn=978-0-8493-1690-6 |page=572 }}</ref>。 |

薬物乱用においてベンゾジアゼピンが注目されることは少ない。しかしこれらは他の薬物らと共に頻繁に乱用されている(とりわけアルコール、覚醒剤、オピオイド)<ref name=dah2006>{{cite book |last1=Karch |first1=S. B. |title=Drug Abuse Handbook |url=http://books.google.com/?id=F0mUte90ATUC |edition=2nd |year=2006 |publisher=CRC Press |location=USA |isbn=978-0-8493-1690-6 |page=572 }}</ref>。 |

||

| 86行目: | 86行目: | ||

== 各国の状況 == |

== 各国の状況 == |

||

各国の処方規制ガイドラインなどは以下の通り<ref>[http://www.benzo.org.uk/bzrules.htm Guidelines governing the prescription of benzodiazepines around the world] benzo.org.uk</ref>。 |

各国の処方規制ガイドラインなどは以下の通り<ref>[http://www.benzo.org.uk/bzrules.htm Guidelines governing the prescription of benzodiazepines around the world] benzo.org.uk</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

ベンゾジアゼピン系医薬品は、厚生労働省告示による「投薬期間に上限が設けられている医薬品」に該当し、14日分か30日分を限度に投与の制限が定められている<ref name="info.pmda.go.jp_solanax_if_2014-2">{{Cite report|title=医薬品インタビューフォーム ソラナックス 2014年2月改訂(第9版) |publisher=[[医薬品医療機器総合機構]] |year=2015 |url=http://www.info.pmda.go.jp/go/interview/3/671450_1124023F1037_3_1F.pdf |format=pdf |work=www.info.pmda.go.jp |accessdate=2016-6-8}}</ref>。ジアゼパム、ニトラゼパム、クロバザム、クロナゼパムなどの一部製剤は90日分が上限と定められている<ref name="info.pmda.go.jp_solanax_if_2014-2" />。 |

|||

日本のベンゾジアゼピン系抗不安薬の消費量は、諸外国と比較し平均的である。日本のベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費量は、高齢化の影響で多くなったと示されている<ref name="incb.org_2015_AR15_Availability_E_Chapter_III_B.pdf">{{Cite report|title=AVAILABILITY OF INTERNATIONALLY CONTROLLED DRUGS |publisher=[[国際麻薬統制委員会]] [[:en:International Narcotics Control Board|en:INCB]] |year=2015 |url=https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/English/Supp/AR15_Availability_E_Chapter_III_B.pdf |format=pdf |work=www.incb.org |accessdate=2016-6-8}}</ref>。 |

|||

| ⚫ | 厚生労働省の定める2014年の[[診療報酬]]規定においては、抗不安薬・睡眠薬を3種類以上投与した場合は診療報酬が減額され、かつ厚労省への届け出義務が定められた([[多剤大量処方#政府による規制]])<ref name="mhlw-tazai">{{Cite web|title=向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について|date=2014-07-24 |accessdate=2014-07-24 |publisher=厚生労働省 近畿厚生局 |url=http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/26kaitei-kouseishinyaku.html }}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [[香港]]政府衛生署薬物局の睡眠薬ガイドライン - 耐性・依存性・離脱症状が生じるため、ベンゾジアゼピンおよびZ薬の使用は深刻かつ支障のある不眠の場合に限り、かつ可能な限り短期間にとどめるべきで4週間を超えてはならない<ref name="hkdrug">{{Cite web|publisher=香港政府衛生署薬物局 |title=Health and Drug Education - Oral Sleeping Medicines |url=http://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/consumer/news_informations/dm_07.html |at= |accessdate=2014-01-12}}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | *[[衛生福利部 (中華民国)|行政院衛生署]]のベンゾジアゼピン催眠鎮静薬勧告<ref>{{Cite report|title=Guidelines for Benzodiazepine Using in Sedation and Hypnosis |publisher=[[衛生福利部 (中華民国)|衛生福利部]]食品薬物管理署 |date=1996-10-13 |id=0960510417 |url=http://www.fda.gov.tw/EN/includes/GetFile.ashx?id=1641&chk=d6087619-75c1-45f9-996f-82d5475296dc&mid=172&name=fdContent }} - 中国語 [http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=118&chk=b890f632-ccf8-4c37-8db2-f8b89c880541&mid=46&name=fdContent 苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品用於鎮靜安眠之使用指引 ]</ref> - 投与は可能な最少量にすべきであり、治療量にて効果を示さない時は他の薬物を検討すべきである。継続的な利用は推奨されず、日常的な利用は4週間を超えてはならならない。抑うつの治療に単独に用いるべきではない。子どもの催眠鎮静には推奨しない。断薬時に離脱症状が発生する可能性があり、また薬物乱用ポテンシャルは高い。 |

||

===ヨーロッパ=== |

===ヨーロッパ=== |

||

| 99行目: | 112行目: | ||

* [[国民保健サービス]](NHS)ベンゾジアゼピンと睡眠薬における処方および離脱ガイドライン - 2~4週以上の処方について認可しない<ref>{{Cite report |title=GUIDANCE FOR PRESCRIBING AND WITHDRAWAL OF BENZODIAZEPINES & HYPNOTICS IN GENERAL PRACTICE |author=NHS Graham |url=http://www.nhsgrampian.org/grampianfoi/files/Benzodiazepine_guidance_Octoberv6_2.pdf |date=2008-10 |archiveurl=http://www.benzo.org.uk/amisc/bzgrampian.pdf |archivedate=2008-10 |page=1}}</ref>。 |

* [[国民保健サービス]](NHS)ベンゾジアゼピンと睡眠薬における処方および離脱ガイドライン - 2~4週以上の処方について認可しない<ref>{{Cite report |title=GUIDANCE FOR PRESCRIBING AND WITHDRAWAL OF BENZODIAZEPINES & HYPNOTICS IN GENERAL PRACTICE |author=NHS Graham |url=http://www.nhsgrampian.org/grampianfoi/files/Benzodiazepine_guidance_Octoberv6_2.pdf |date=2008-10 |archiveurl=http://www.benzo.org.uk/amisc/bzgrampian.pdf |archivedate=2008-10 |page=1}}</ref>。 |

||

* [[英国国民医薬品集]](BNF) - ベンゾジアゼピンは、深刻で患者に支障をもたらす耐え難い不安に対しての短期間救済措置(2~4週間のみ)適用である。中程度の不安に対してのベンゾジアゼピン処方は不適用である<ref>{{Cite report |publisher=[[MHRA]] |title=BRITISH NATIONAL FORMULARY |at=4.1 HYPNOTICS AND ANXIOLYTICS |date=2013-11 |url=http://www.benzo.org.uk/BNF.htm }}</ref>。 |

* [[英国国民医薬品集]](BNF) - ベンゾジアゼピンは、深刻で患者に支障をもたらす耐え難い不安に対しての短期間救済措置(2~4週間のみ)適用である。中程度の不安に対してのベンゾジアゼピン処方は不適用である<ref>{{Cite report |publisher=[[MHRA]] |title=BRITISH NATIONAL FORMULARY |at=4.1 HYPNOTICS AND ANXIOLYTICS |date=2013-11 |url=http://www.benzo.org.uk/BNF.htm }}</ref>。 |

||

* 2004〜2006年のベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費量は 47.3 S-DDD であり、比較的多い水準である<ref name="incb.org_2015_AR15_Availability_E_Chapter_III_B.pdf" />。 |

|||

英国でのテマゼパムの乱用と発病は、[[1971年薬物乱用法]]において[[:en:Drugs controlled by the UK Misuse of Drugs Act|Schedule III]]規制薬物指定によって厳格な処方規制と入手制限がなされたことで低下している<ref>{{cite web |url=http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/226306/0061258.pdf |title=Statistical Bulletin - DRUG SEIZURES BY SCOTTISH POLICE FORCES, 2005/2006 AND 2006/2007 |accessdate=13 February 2009 |author=スコットランド政府 |coauthors= |date=3 June 2008 |format=PDF |work=Crime and justice series |publisher=scotland.gov.uk |location=Scotland}}</ref>。英国[[北アイルランド]]ではベンゾジアゼピンは薬物中毒治療センターに通う人の統計で2番目に多かった(31%)。大麻は35%とトップだった。北アイルランドの統計では、依存治療において最も問題となる薬物はベンゾジアゼピンであり、前年から倍増している<ref>{{cite web |author =Northern Ireland Government|title =Statistics from the Northern Ireland Drug Misuse Database: 1 April 2007 - 31 March 2008|url =http://www.dhsspsni.gov.uk/dmd_bulletin_2007-08.pdf|publisher =Department of Health and Social Services and Public Safety|location =Northern Ireland|format =PDF|month =October|year =2008|accessdate=26 August 2009}}</ref>。 |

英国でのテマゼパムの乱用と発病は、[[1971年薬物乱用法]]において[[:en:Drugs controlled by the UK Misuse of Drugs Act|Schedule III]]規制薬物指定によって厳格な処方規制と入手制限がなされたことで低下している<ref>{{cite web |url=http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/226306/0061258.pdf |title=Statistical Bulletin - DRUG SEIZURES BY SCOTTISH POLICE FORCES, 2005/2006 AND 2006/2007 |accessdate=13 February 2009 |author=スコットランド政府 |coauthors= |date=3 June 2008 |format=PDF |work=Crime and justice series |publisher=scotland.gov.uk |location=Scotland}}</ref>。英国[[北アイルランド]]ではベンゾジアゼピンは薬物中毒治療センターに通う人の統計で2番目に多かった(31%)。大麻は35%とトップだった。北アイルランドの統計では、依存治療において最も問題となる薬物はベンゾジアゼピンであり、前年から倍増している<ref>{{cite web |author =Northern Ireland Government|title =Statistics from the Northern Ireland Drug Misuse Database: 1 April 2007 - 31 March 2008|url =http://www.dhsspsni.gov.uk/dmd_bulletin_2007-08.pdf|publisher =Department of Health and Social Services and Public Safety|location =Northern Ireland|format =PDF|month =October|year =2008|accessdate=26 August 2009}}</ref>。 |

||

| 135行目: | 150行目: | ||

==== カナダ ==== |

==== カナダ ==== |

||

* 保健省・薬物利用評価助言委員会 (Drug Use Evaluation Advisory Committee, DUEAC) の勧告 - ベンゾジアゼピンの長期的処方にはリスクが存在する。不安、不眠について適切な使用および薬物依存を避けるために、新規処方は注意深く観察すべきであり、処方期間は限られるべきである(不安には1~4週、不眠には14日まで)<ref>{{Cite report |author= |authorlink= |coauthors= |date=2005-09 |title=Drug Utilization Review of Benzodiazepine Use in First Nations and Inuit Populations |url=http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/nihb-ssna/_drug-med/2005_09_due-eum/index-eng.php |archiveurl=http://web.archive.org/web/20130111040115/http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/nihb-ssna/_drug-med/2005_09_due-eum/index-eng.php |archivedate=2013-01-11 |publisher=[[カナダ保健省]] }}</ref>。 |

* 保健省・薬物利用評価助言委員会 (Drug Use Evaluation Advisory Committee, DUEAC) の勧告 - ベンゾジアゼピンの長期的処方にはリスクが存在する。不安、不眠について適切な使用および薬物依存を避けるために、新規処方は注意深く観察すべきであり、処方期間は限られるべきである(不安には1~4週、不眠には14日まで)<ref>{{Cite report |author= |authorlink= |coauthors= |date=2005-09 |title=Drug Utilization Review of Benzodiazepine Use in First Nations and Inuit Populations |url=http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/nihb-ssna/_drug-med/2005_09_due-eum/index-eng.php |archiveurl=http://web.archive.org/web/20130111040115/http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/nihb-ssna/_drug-med/2005_09_due-eum/index-eng.php |archivedate=2013-01-11 |publisher=[[カナダ保健省]] }}</ref>。 |

||

* 2011〜2013年のベンゾジアゼピン系抗不安薬の消費量は 55.8 S-DDD であり、日本の 21.1 S-DDDよりも多かった<ref name="incb.org_2015_AR15_Availability_E_Chapter_III_B.pdf" />。 |

|||

=== オセアニア === |

=== オセアニア === |

||

| 144行目: | 161行目: | ||

==== ニュージーランド ==== |

==== ニュージーランド ==== |

||

* [[Medsafe]](ニュージーランド保健省医薬品・医療機器安全庁)の不眠治療に関する勧告 - 鎮静薬およびベンゾジアゼピンは通常短期間に限るべきである。長期間のベンゾジアゼピン服薬者は徐々に減薬・断薬を行うべきであり、数か月以上かけた減薬で離脱症状を軽減できるであろう<ref>{{Cite press|title=Hypnotics and anxiolytics - a wake-up call |date=2010-06-12 |publisher=[[ニュージーランド保健省]] Medsafe |url=http://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/HypnoticsAndAnxiolytics.htm}}</ref>。 |

* [[Medsafe]](ニュージーランド保健省医薬品・医療機器安全庁)の不眠治療に関する勧告 - 鎮静薬およびベンゾジアゼピンは通常短期間に限るべきである。長期間のベンゾジアゼピン服薬者は徐々に減薬・断薬を行うべきであり、数か月以上かけた減薬で離脱症状を軽減できるであろう<ref>{{Cite press|title=Hypnotics and anxiolytics - a wake-up call |date=2010-06-12 |publisher=[[ニュージーランド保健省]] Medsafe |url=http://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/HypnoticsAndAnxiolytics.htm}}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [[香港]]政府衛生署薬物局の睡眠薬ガイドライン - 耐性・依存性・離脱症状が生じるため、ベンゾジアゼピンおよびZ薬の使用は深刻かつ支障のある不眠の場合に限り、かつ可能な限り短期間にとどめるべきで4週間を超えてはならない<ref name="hkdrug">{{Cite web|publisher=香港政府衛生署薬物局 |title=Health and Drug Education - Oral Sleeping Medicines |url=http://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/consumer/news_informations/dm_07.html |at= |accessdate=2014-01-12}}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | *[[衛生福利部 (中華民国)|行政院衛生署]]のベンゾジアゼピン催眠鎮静薬勧告<ref>{{Cite report|title=Guidelines for Benzodiazepine Using in Sedation and Hypnosis |publisher=[[衛生福利部 (中華民国)|衛生福利部]]食品薬物管理署 |date=1996-10-13 |id=0960510417 |url=http://www.fda.gov.tw/EN/includes/GetFile.ashx?id=1641&chk=d6087619-75c1-45f9-996f-82d5475296dc&mid=172&name=fdContent }} - 中国語 [http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=118&chk=b890f632-ccf8-4c37-8db2-f8b89c880541&mid=46&name=fdContent 苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品用於鎮靜安眠之使用指引 ]</ref> - 投与は可能な最少量にすべきであり、治療量にて効果を示さない時は他の薬物を検討すべきである。継続的な利用は推奨されず、日常的な利用は4週間を超えてはならならない。抑うつの治療に単独に用いるべきではない。子どもの催眠鎮静には推奨しない。断薬時に離脱症状が発生する可能性があり、また薬物乱用ポテンシャルは高い。 |

||

| ⚫ | |||

2010年の[[国際麻薬統制委員会]]の報告書では、日本でのベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費量の多さを取り上げ、「不適切な処方パターンとそれに起因する乱用が反映されたものだと思われる」と記している<ref>{{Cite news|newspaper=読売新聞 |date=2012-08-20 |title=佐藤記者の「精神医療ルネサンス」抗不安・睡眠薬依存(8) マニュアル公開記念・アシュトン教授に聞いた |url=http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=63497 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20121015174016/http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=63497 |archivedate=2012-10-15}}</ref>。 |

|||

{{Quote| |

|||

89. アジアにおいてのベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費は、多くの老人人口を抱えるイスラエルと日本を除いて、非常に低い。日本での多量の消費は、不適切な処方パターンとそれに起因する乱用が反映されたものだと思われる。2007-2009年においては、イスラエル、日本、4カ国(バーレン、中国、北朝鮮、シンガポール)は突出しており、このグループは1000人あたりのベンゾジアゼピン消費量が、一日 1-SDD以上のレベルであった。しかしこのエリアにおいてその他の主な国・地域(88%)では、1000人あたり一日1 S-DDD以下のレベルである。 |

|||

|{{Cite report|publisher=[[国際麻薬統制委員会]] |url=http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2010/Supplement-AR10_availability_English.pdf |title=Special Report: Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific Purposes |date=2010 |page=40}} |

|||

}} |

|||

2011年の[[国際麻薬統制委員会]]の報告書では、日本のベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の人口1000人あたり消費量はベルギーに次いで2位であった<ref name="INCB2011" />。 |

|||

2012年の独立行政法人[[国立精神・神経医療研究センター]]による全国1609の有床精神科医療施設を対象とした調査によれば、それら施設を受診した薬物依存患者のうち、依存薬物種類において鎮静薬の占める割合は徐々に上昇し、2010年調査で[[有機溶剤]]を抜いて2位となった(1位は覚せい剤)<ref>{{Cite report|title=全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査 |publisher=独立行政法人[[国立精神・神経医療研究センター]]薬物依存研究部 |date=2012 |url=http://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/drug-top/data/researchJHS2012.pdf }} 平成24年度厚生労働科学研究費</ref><ref name="yakugaku" />。 |

|||

2013年の埼玉県薬剤師会との共同研究によれば、複数レセプト間での重複処方が最も多いのは[[内科]]と[[整形外科]]の組み合わせであり、重複頻度の高い薬剤は[[エチゾラム]]、該当者の平均年齢は約70歳であった<ref name="yakugaku">{{Cite journal|和書|title=ゲートキーパーとしての薬剤師:医薬品の薬物乱用・依存への対応 |author=嶋根卓也 |journal=YAKUGAKU ZASSHI |volume=133 |issue=6 |pages=617-630 |date=2013 |publisher=公益社団法人[[日本薬学会]] |naid=130003361957 |doi=10.1248/yakushi.13-00056-2}}</ref>。その原因について研究者は[[エチゾラム]]が向精神薬として規制を受けていないことを挙げており、規制対象とすべきだと述べている<ref name="yakugaku" />。 |

|||

| ⚫ | 厚生労働省の定める2014年の[[診療報酬]]規定においては、抗不安薬・睡眠薬を3種類以上投与した場合は診療報酬が減額され、かつ厚労省への届け出義務が定められた([[多剤大量処方#政府による規制]])<ref name="mhlw-tazai">{{Cite web|title=向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について|date=2014-07-24 |accessdate=2014-07-24 |publisher=厚生労働省 近畿厚生局 |url=http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/26kaitei-kouseishinyaku.html }}</ref>。 |

||

==出典== |

==出典== |

||

2016年6月17日 (金) 07:01時点における版

| ベンゾジアゼピン薬物乱用 | |

|---|---|

| 概要 | |

| 診療科 | 精神医学, 麻薬学[*], 中毒医学[*] |

| 分類および外部参照情報 | |

| ICD-10 | F13.1 |

| eMedicine | article/290585 |

ベンゾジアゼピン薬物乱用(ベンゾジアゼピンやくぶつらんよう、benzodiazepine drug abuse)とは、ベンゾジアゼピン系を、高揚感を得るなど娯楽目的で使用したり、医師の指示なく長期間に渡って使用し続けること[1][2]。ベンゾジアゼピン系薬物は他の一般的薬物に比べて乱用率が高い。娯楽用途でベンゾジアゼピン系を用いる場合、多くは経口投与されるが、鼻腔内投与や静脈注射されることもある。娯楽用途使用によって生じる効果はアルコール中毒に似ている[2][3]。霊長類での試験ではバルビツール酸系と類似の効果とされる[4]。

トリアゾラム、テマゼパム、アルプラゾラム、クロナゼパム、ロラゼパムらは、他のオキサゼパム、クロルジアゼポキシドと比較して身体的依存の可能性が高い。乱用の可能性(精神依存)は消失半減期・吸収率・薬物効果などにより違いがある[5][6]。

| ベンゾジアゼピン |

|---|

|

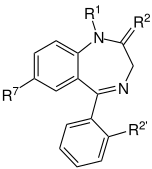

| ベンゾジアゼピン系の核となる骨格。 「R」の表記部分は、ベンゾジアゼピンの異なる 特性を付与する側鎖の共通部位である。 |

| ベンゾジアゼピン |

| ベンゾジアゼピンの一覧 |

| en:Benzodiazepine overdose |

| ベンゾジアゼピン依存症 |

| ベンゾジアゼピン薬物乱用 |

| ベンゾジアゼピン離脱症候群 |

| ベンゾジアゼピンの長期的影響 |

乱用率

日本は高齢化の影響で消費量が多いと示唆されている。ベンゾジアゼピン系抗不安薬の統計は別に存在し、日本は平均的な消費量である。

薬物乱用においてベンゾジアゼピンが注目されることは少ない。しかしこれらは他の薬物らと共に頻繁に乱用されている(とりわけアルコール、覚醒剤、オピオイド)[8]。

ベンゾジアゼピンは様々な国々において乱用されており、その要素は地域的情勢・入手可能薬物によって様々である。たとえば英国とネパールではニトラゼパム乱用が一般的であるが[9][10]、米国ではそれが処方薬として入手不可能なため他のベンゾジアゼピンが乱用されている[6] 。また英国とオーストラリアではテマゼパム乱用が見られ、特にジェルカプセルを溶かして注射され薬物関連死をまねいている[11][12][13]。このようなベンゾジアゼピンの水溶物を注射することは、大変危険であり深刻な健康被害をもたらす[14][15]。

ベンゾジアゼピンは一般的に乱用性薬物に分類されている。スウェーデンの研究では、ベンゾジアゼピンはスウェーデンにおいて最も乱処方されている薬物分類であった[16]。自動車運転者のベンゾジアゼピン服用については、これまでほとんど取り上げられることはなかったが、スウェーデンと北アイルランドの報告では、多くの場合に治療用投与量を超えているという[17][18]。ベンゾジアゼピン薬物乱用において警戒すべきサインは処方量の増加である。大部分を占める適正処方患者においては、処方量の増加に至ることはない[19]。

米国政府機関SAMHSAによる2004年の全米救急部への調査によれば、米国で最も乱用されている処方薬は催眠鎮静薬であり、薬物理由による救急部受診においては、催眠鎮静薬関係が35%を占め最多であった。その中はベンゾジアゼピンが多数(32%)であり、オピオイドによる救急部受診よりも多かった。また調査ではベンゾジアゼピン乱用率に男女差はなかった。薬物自殺においては、ベンゾジアゼピンは最も一般的に利用される薬物であり26%を占めていた。米国ではアルプラゾラムが最も乱用されるベンゾジアゼピンであり、続いてクロナゼパム・ロラゼパム・ジアゼパムらが4位までに入った[20]。

危険因子

薬物乱用歴のある患者は、ベンゾジアゼピンの乱用リスクが大きいとされる[22]。

過去10年間を対象としたいくつかの研究において、家族にアルコール乱用歴ある場合や兄弟や子供がアルコール依存症である場合は、遺伝的健康者(genetically healthy persons)と比べて、男性の場合は高揚感が増大し、女性はその副作用により誇張反応となるとされている[23][24][25][26]。

すべてのベンゾジアゼピンは乱用リスクがあるが、特定カテゴリのベンゾジアゼピン薬は乱用リスクがさらに高い。たとえば短半減期かつ即効性の薬などは乱用リスクが高い[27]。

この節の加筆が望まれています。 |

依存と離脱症状

アルコール・ベンゾジアゼピン・バルビツールのような鎮静催眠薬は、重篤な離脱症状などの深刻な身体依存を引き起こすことで悪名高い[29]。 強い薬物耐性は、たいてい慢性的なベンゾジアゼピンの乱用によって起こり、ベンゾジアゼピン依存につながる量を消費している。 慢性的高用量乱用者に見られるベンゾジアゼピン離脱症候群は、治療用途で低用量を服用していた者に比べ、より激しい傾向であるとされる。慢性的高用量乱用者は、継続的に服用するためより極端な反社会的行動を取って薬物を探す。ベンゾジアゼピン離脱症候群の深刻度は、テマゼパム中毒者が以下に語っている[30]。

私であれば、ヘロインを断薬するほうを選びます。私がベンゾジアゼピンから離脱しているときに、あなたがヘロイン20mgとジアゼパム20mgのどちらかを提供するならば、私は常にジアゼパムを選ぶでしょう。私は人生の中で、(離脱症状のため)これ以上に脅えていた期間はありませんでした。

ベンゾジアゼピンを断続的に服用していた場合、毎日服用していた場合に比べて、依存形成や減薬・断薬時の離脱症状が少ない傾向にある[30]。

ベンゾジアゼピン乱用は薬物乱用者の間で広がっているが、彼らの多くは時々の服用であるため、たいてい離脱の管理を必要としない。ベンゾジアゼピン依存となっている場合に離脱治療を必要とする。ベンゾジアゼピンの長期投与に利益があるという証拠はほとんど存在しない。逆に、特に高用量である場合は、長期利用は有害であるという証拠が集まりつつある。徐々に減量を行うことにより、離脱症状を軽減することが推奨される[31]。

離脱に際してはすべてのベンゾジアゼピンを長時間作用型(ジアゼパムなど)に等価置換することが推奨される[31]。クロルジアゼポキシド(librium)もまた長時間作用型で乱用の可能性が低いため、ジアゼパムの代替として注目されている[8]。長期間使用の依存者に対しては、6~12ヶ月の断薬体制が推奨されており、そのほうが成功率が高まることが明らかになっている。1ヶ月といった急速な減薬法は、より重篤な離脱症状をもたらすため推奨されない[32]。

ベンゾジアゼピンの投薬を中止するときに生じる可能性がある、共通の離脱症状:[30]

すべての鎮静催眠薬・アルコール・バルビツール酸・ベンゾジアゼピンおよび非ベンゾジアゼピン系・Z薬などは多様な作用機序を持っており、GABAA受容体複合体に作用する。それらは交差耐性を持つため、互いに乱用の可能性がある。非ベンゾジアゼピンであるZ薬睡眠薬の使用は、断薬達成者の4分の1において薬物乱用が再燃することがあった[32]。

各国の状況

各国の処方規制ガイドラインなどは以下の通り[33]。

アジア

日本

ベンゾジアゼピン系医薬品は、厚生労働省告示による「投薬期間に上限が設けられている医薬品」に該当し、14日分か30日分を限度に投与の制限が定められている[34]。ジアゼパム、ニトラゼパム、クロバザム、クロナゼパムなどの一部製剤は90日分が上限と定められている[34]。

日本のベンゾジアゼピン系抗不安薬の消費量は、諸外国と比較し平均的である。日本のベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費量は、高齢化の影響で多くなったと示されている[35]。

厚生労働省の定める2014年の診療報酬規定においては、抗不安薬・睡眠薬を3種類以上投与した場合は診療報酬が減額され、かつ厚労省への届け出義務が定められた(多剤大量処方#政府による規制)[36]。

香港

- 香港政府衛生署薬物局の睡眠薬ガイドライン - 耐性・依存性・離脱症状が生じるため、ベンゾジアゼピンおよびZ薬の使用は深刻かつ支障のある不眠の場合に限り、かつ可能な限り短期間にとどめるべきで4週間を超えてはならない[37]。

台湾

- 行政院衛生署のベンゾジアゼピン催眠鎮静薬勧告[38] - 投与は可能な最少量にすべきであり、治療量にて効果を示さない時は他の薬物を検討すべきである。継続的な利用は推奨されず、日常的な利用は4週間を超えてはならならない。抑うつの治療に単独に用いるべきではない。子どもの催眠鎮静には推奨しない。断薬時に離脱症状が発生する可能性があり、また薬物乱用ポテンシャルは高い。

ヨーロッパ

アイルランド

- アイルランド保健・児童省 - ベンゾジアゼピン委員会報告書 - 不安に対してのベンゾジアゼピン投与は通常1か月を超えてはならない(should not)。不眠に対しての投与は2-4週を超えてはならない[39]。

- アイルランド保健サービス(HSE)

- アイルランド精神医学会のBZDガイドライン - BZDの処方認可は4週間までとされており、それ以上の処方は適応外処方となる。不安障害へのBZD処方は短期間(2~4週間)にすべきである。不眠へのBZDおよびZ薬の処方は2~4週間までに限定すべきである[43][44]。

イギリス

- 医薬品安全性委員会(MHRA配下)ガイドライン - ベンゾジアゼピンは短期間の救済措置(2~4週間のみ)のみの適用である。ベンゾジアゼピンはうつを引き起こしたり悪化させ、また自殺の危険性を高める[45]。

- 国民保健サービス(NHS)ベンゾジアゼピンと睡眠薬における処方および離脱ガイドライン - 2~4週以上の処方について認可しない[46]。

- 英国国民医薬品集(BNF) - ベンゾジアゼピンは、深刻で患者に支障をもたらす耐え難い不安に対しての短期間救済措置(2~4週間のみ)適用である。中程度の不安に対してのベンゾジアゼピン処方は不適用である[47]。

- 2004〜2006年のベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費量は 47.3 S-DDD であり、比較的多い水準である[35]。

英国でのテマゼパムの乱用と発病は、1971年薬物乱用法においてSchedule III規制薬物指定によって厳格な処方規制と入手制限がなされたことで低下している[48]。英国北アイルランドではベンゾジアゼピンは薬物中毒治療センターに通う人の統計で2番目に多かった(31%)。大麻は35%とトップだった。北アイルランドの統計では、依存治療において最も問題となる薬物はベンゾジアゼピンであり、前年から倍増している[49]。

オランダ

- オランダ医療保険委員会(CVZ)の勧告 - 不安へのベンゾジアゼピン投与は、依存リスクがある一方で効用が減少するため、最大でも2ヶ月に留めることを勧める。4ヶ月以上の服用者は依存と離脱を避けるための断薬を行うべきである[50]。

オランダでは、当局が1996~1999年間にテマゼパムを合計275万カプセルを押収した[51]。

スウェーデン

- 医療製品庁(MPA)による不安の薬物治療ガイドライン - 薬物依存を引きこすため、不安の薬物療法にベンゾジアゼピンは避けなければならない。薬物中毒の可能性があるためベンゾジアゼピンは数週間以上の治療には推奨されない[52]。

- 医療製品庁(MPA)による不眠症の薬物治療ガイドライン - 現在推奨される睡眠薬はゾピクロン・ゾルピデム・ザレプロンなどの短半減期薬である。長期間の睡眠薬利用は薬物依存を引き起こす。離脱症状があるため、長期使用者には医師管理の下で徐々の断薬が推奨され、断薬には多くは1~6ヶ月だが人により年単位を要する場合もある[53]。

デンマーク

フランス

- 厚生省医薬品情報 - ベンゾジアゼピン投与は可能な限り短期間・小量でなければならず、不安治療では12週、不眠症治療では4週を超えてはならない[57]。

- フランス高等保健機構(HAS) - HASはフランスが欧州において睡眠薬の大消費国であることを問題としており、処方は最大30日までと勧告しているが、調査では65歳以上人口の27%が慢性的に服薬しており[58]、断薬ガイドラインを公開している[59]。

フィンランド

- フィンランド国立保健福祉研究機構(THL) - ベンゾジアゼピンの最も顕著な副作用は依存形成である。不眠症に対してのBZD投与は短期間に限定しなければならない。不安治療の一次治療にBZDは推奨されない[60]。

ノルウェー

- ノルウェー保健監査委員会依存性薬物の処方および防衛ガイドライン - BZD処方に際しては、医師は患者と治療計画・治療目的・治療終了について話し合わなければならない。継続処方について医師は依存リスクを警戒しなければならない。日常服用は4週間を超えてはならない[61][62]。

- ノルウェー公衆衛生機構(NIPH)- 習慣性と乱用性があるため、ベンゾジアゼピンの処方は可能な限り短期間(2~4週間まで)にすべきである[63]。

アメリカ州

北米でのベンゾジアゼピン乱用は深刻な問題となっている。米国とカナダで最も乱用されるベンゾジアゼピンは、アルプラゾラム、クロナゼパム、ロラゼパム、ジアゼパムであった[64]。

米国

カナダ

- 保健省・薬物利用評価助言委員会 (Drug Use Evaluation Advisory Committee, DUEAC) の勧告 - ベンゾジアゼピンの長期的処方にはリスクが存在する。不安、不眠について適切な使用および薬物依存を避けるために、新規処方は注意深く観察すべきであり、処方期間は限られるべきである(不安には1~4週、不眠には14日まで)[66]。

- 2011〜2013年のベンゾジアゼピン系抗不安薬の消費量は 55.8 S-DDD であり、日本の 21.1 S-DDDよりも多かった[35]。

オセアニア

オーストラリア

- 王立オーストラリア総合医学会臨床ガイドライン - 短期間利用に留めるべきであり、4週間以上の長期投与は非一般的(uncommon)である。物質乱用、アルコール乱用の患者に対しては処方を避ける[67]。

- 南オーストラリア州保健局 - ベンゾジアゼピンは短期治療では有用だが依存性が知られており、2~3週間以上の使用では依存が形成される[68]。

- ニューサウスウェールズ州保健局 - 4週間ほどの使用で依存が起こるため、ベンゾジアゼピンの処方は短期間に限定されるべきである[69]。

ニュージーランド

- Medsafe(ニュージーランド保健省医薬品・医療機器安全庁)の不眠治療に関する勧告 - 鎮静薬およびベンゾジアゼピンは通常短期間に限るべきである。長期間のベンゾジアゼピン服薬者は徐々に減薬・断薬を行うべきであり、数か月以上かけた減薬で離脱症状を軽減できるであろう[70]。

出典

- ^ Tyrer, Peter; Silk, Kenneth R., eds (24 January 2008). “Treatment of sedative-hypnotic dependence”. Cambridge Textbook of Effective Treatments in Psychiatry (1st ed.). Cambridge University Press. pp. 402. ISBN 978-0521842280

- ^ a b Griffiths RR, Johnson MW (2005). “Relative abuse liability of hypnotic drugs: a conceptual framework and algorithm for differentiating among compounds” (PDF). J Clin Psychiatry 66 Suppl 9: 31-41. PMID 16336040.

- ^ Sheehan MF, Sheehan DV, Torres A, Coppola A, Francis E (1991). “Snorting benzodiazepines”. Am J Drug Alcohol Abuse 17 (4): 457-68. doi:10.3109/00952999109001605. PMID 1684083.

- ^ Woolverton WL, Nader MA (December 1995). “Effects of several benzodiazepines, alone and in combination with flumazenil, in rhesus monkeys trained to discriminate pentobarbital from saline”. Psychopharmacology (Berl.) 122 (3): 230-6. doi:10.1007/BF02246544. PMID 8748392.

- ^ Griffiths RR, Lamb RJ, Sannerud CA, Ator NA, Brady JV (1991). “Self-injection of barbiturates, benzodiazepines and other sedative-anxiolytics in baboons”. Psychopharmacology (Berl.) 103 (2): 154-61. doi:10.1007/BF02244196. PMID 1674158.

- ^ a b Griffiths RR, Wolf B (August 1990). “Relative abuse liability of different benzodiazepines in drug abusers”. J Clin Psychopharmacol 10 (4): 237-43. doi:10.1097/00004714-199008000-00002. PMID 1981067.

- ^ Psychotropic substances Statistics for 2011 (Report). 国際麻薬統制委員会. 2012. Part3 Table IV.2. ISBN 978-92-1-048153-3。

- ^ a b Karch, S. B. (2006). Drug Abuse Handbook (2nd ed.). USA: CRC Press. p. 572. ISBN 978-0-8493-1690-6

- ^ Chatterjee, A.; Uprety, L.; Chapagain, M.; Kafle, K. (1996). “Drug abuse in Nepal: a rapid assessment study”. Bulletin on Narcotics 48 (1–2): 11–33. PMID 9839033.

- ^ Garretty, D. J.; Wolff, K.; Hay, A. W.; Raistrick, D. (January 1997). “Benzodiazepine misuse by drug addicts”. Annals of Clinical Biochemistry 34 (Pt 1): 68–73. PMID 9022890.

- ^ Wilce, H. (June 2004). “Temazepam capsules: What was the problem?”. Australian Prescriber 27 (3): 58–59.

- ^ Ashton, H. (2002). “Benzodiazepine Abuse”. Drugs and Dependence. London & New York: Harwood Academic Publishers 2007年11月25日閲覧。

- ^ Hammersley, R.; Cassidy, M. T.; Oliver, J. (1995). “Drugs associated with drug-related deaths in Edinburgh and Glasgow, November 1990 to October 1992”. Addiction 90 (7): 959–965. doi:10.1046/j.1360-0443.1995.9079598.x. PMID 7663317.

- ^ Wang, E.C.; Chew, F. S. (2006). “MR Findings of Alprazolam Injection into the Femoral Artery with Microembolization and Rhabdomyolysis” (pdf). Radiology Case Reports 1 (3).

- ^ “DB00404 (Alprazolam)”. Canada: DrugBank (2008年8月26日). 2014年5月1日閲覧。

- ^ Bergman, U.; Dahl-Puustinen, M. L. (1989). “Use of prescription forgeries in a drug abuse surveillance network”. European Journal of Clinical Pharmacology 36 (6): 621–623. doi:10.1007/BF00637747. PMID 2776820.

- ^ Jones, A. W.; Holmgren, A.; Kugelberg, F. C. (April 2007). “Concentrations of scheduled prescription drugs in blood of impaired drivers: considerations for interpreting the results”. Therapeutic Drug Monitor 29 (2): 248–260. doi:10.1097/FTD.0b013e31803d3c04. PMID 17417081.

- ^ Cosbey, S. H. (December 1986). “Drugs and the impaired driver in Northern Ireland: an analytical survey”. Forensic Science International 32 (4): 245–58. doi:10.1016/0379-0738(86)90201-X. PMID 3804143.

- ^ Lader, M. H. (1999). “Limitations on the use of benzodiazepines in anxiety and insomnia: are they justified?”. European Neuropsychopharmacology: The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology 9 (Suppl 6): S399–405. doi:10.1016/S0924-977X(99)00051-6. PMID 10622686.

- ^ Substance Abuse and Mental Health Services Administration; アメリカ合衆国保健福祉省 (2004年). “Drug Abuse Warning Network, 2004: National Estimates of Drug-Related Emergency Department Visits”. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 2008年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月9日閲覧。

- ^ Robert S., Gable. “Acute Toxicity of Drugs Versus Regulatory Status”. In Jeffeson M. Fish. Drugs and society : U.S. public policy. Rowman & Littlefield. pp. 149-162. ISBN 0-7425-4245-9

- ^ エフ・ホフマン・ラ・ロシュ. “Mogadon”. RxMed. 2009年5月26日閲覧。

- ^ Ciraulo, D. A.; Barnhill, J. G.; Greenblatt, D. J.; Shader, R. I.; Ciraulo, A. M.; Tarmey, M. F.; Molloy, M. A.; Foti, M. E. (Sep 1988). “Abuse liability and clinical pharmacokinetics of alprazolam in alcoholic men”. The Journal of Clinical Psychiatry 49 (9): 333–337. PMID 3417618.

- ^ Ciraulo, D. A.; Sarid-Segal, O.; Knapp, C.; Ciraulo, A. M.; Greenblatt, D. J.; Shader, R. I. (Jul 1996). “Liability to alprazolam abuse in daughters of alcoholics”. The American Journal of Psychiatry 153 (7): 956–958. PMID 8659624.

- ^ Evans, S. M.; Levin, F. R.; Fischman, M. W. (Jun 2000). “Increased sensitivity to alprazolam in females with a paternal history of alcoholism”. Psychopharmacology 150 (2): 150–162. doi:10.1007/s002130000421. PMID 10907668.

- ^ Streeter, C. C.; Ciraulo, D. A.; Harris, G. J.; Kaufman, M. J.; Lewis, R. F.; Knapp, C. M.; Ciraulo, A. M.; Maas, L. C. et al. (May 1998). “Functional magnetic resonance imaging of alprazolam-induced changes in humans with familial alcoholism”. Psychiatry Research 82 (2): 69–82. doi:10.1016/S0925-4927(98)00009-2. PMID 9754450.

- ^ Longo LP, Johnson B (April 2000). “Addiction: Part I. Benzodiazepines—side effects, abuse risk and alternatives”. Am Fam Physician 61 (7): 2121-8. PMID 10779253.

- ^ Nutt, D.; King, L. A.; Saulsbury, W.; Blakemore, C. (2007). “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse” (pdf). The Lancet 369 (9566): 1047–1053. doi:10.1016/S0140-6736(07)60464-4. PMID 17382831.

- ^ Dr Ray Baker. “Dr Ray Baker's Article on Addiction: Benzodiazepines in Particular”. 2009年2月14日閲覧。

- ^ a b c Professor C Heather Ashton (2002年). “BENZODIAZEPINE ABUSE”. Drugs and Dependence. Harwood Academic Publishers. 2007年9月25日閲覧。

- ^ a b 英国国立薬物乱用治療庁 2007, pp. 60–61.

- ^ a b Gitlow, Stuart (1 October 2006). Substance Use Disorders: A Practical Guide (2nd ed.). USA: Lippincott Williams and Wilkins. pp. 103-121. ISBN 978-0781769983

- ^ Guidelines governing the prescription of benzodiazepines around the world benzo.org.uk

- ^ a b 医薬品インタビューフォーム ソラナックス 2014年2月改訂(第9版) (pdf). www.info.pmda.go.jp (Report). 医薬品医療機器総合機構. 2015. 2016-6-8閲覧。

{{cite report}}:|accessdate=の日付が不正です。 (説明) - ^ a b c AVAILABILITY OF INTERNATIONALLY CONTROLLED DRUGS (pdf). www.incb.org (Report). 国際麻薬統制委員会 en:INCB. 2015. 2016-6-8閲覧。

{{cite report}}:|accessdate=の日付が不正です。 (説明) - ^ “向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について”. 厚生労働省 近畿厚生局 (2014年7月24日). 2014年7月24日閲覧。

- ^ “Health and Drug Education - Oral Sleeping Medicines”. 香港政府衛生署薬物局. 2014年1月12日閲覧。

- ^ Guidelines for Benzodiazepine Using in Sedation and Hypnosis (Report). 衛生福利部食品薬物管理署. 13 October 1996. 0960510417。 - 中国語 苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品用於鎮靜安眠之使用指引

- ^ Report of the Benzodiazepine Committee (PDF) (Report). Department of Health and Children, Ireland. 2002-10. p. 57.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ “Conditions & Treatments - Anxiety”. アイルランド保健サービス. 2014年1月13日閲覧。

- ^ “Conditions & Treatments - Phobias”. アイルランド保健サービス. 2014年1月13日閲覧。

- ^ “Conditions & Treatments - Insomnia”. アイルランド保健サービス. 2014年1月13日閲覧。

- ^ A consensus statement on the use of Benzodiazepines in specialist mental health services (Report). College of Psychiatry of Ireland. 2012-04.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ “College releases guidelines on benzodiazepines”. Irish Medical Times. (2012年11月28日)

- ^ Committee on Safety of Medicines (1988-01). BENZODIAZEPINES, DEPENDENCE AND WITHDRAWAL SYMPTOMS (Report) (1988; Number 21: 1-2 ed.).

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ NHS Graham (2008-10). GUIDANCE FOR PRESCRIBING AND WITHDRAWAL OF BENZODIAZEPINES & HYPNOTICS IN GENERAL PRACTICE (PDF) (Report). p. 1. 2008-10時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。

{{cite report}}:|date=、|archivedate=の日付が不正です。 (説明) - ^ BRITISH NATIONAL FORMULARY (Report). MHRA. 2013-11. 4.1 HYPNOTICS AND ANXIOLYTICS.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ スコットランド政府 (2008年6月3日). “Statistical Bulletin - DRUG SEIZURES BY SCOTTISH POLICE FORCES, 2005/2006 AND 2006/2007” (PDF). Crime and justice series. Scotland: scotland.gov.uk. 2009年2月13日閲覧。

- ^ Northern Ireland Government (2008年10月). “Statistics from the Northern Ireland Drug Misuse Database: 1 April 2007 - 31 March 2008” (PDF). Northern Ireland: Department of Health and Social Services and Public Safety. 2009年8月26日閲覧。

- ^ “Farmacotherapeutisch Kompas - Benzodiazepinen”. オランダ厚生省社会保険局. 2014年1月12日閲覧。

- ^ 国際麻薬統制委員会 (1999). Operation of the international drug control system (PDF) (Report). 2009年2月13日閲覧。

{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - ^ “Läkemedelsbehandling vid ångest (Drug therapy for anxiety)”. スウェーデン医療製品庁. 2011年12月19日閲覧。

- ^ “Behandling av sömnsvårigheter”. スウェーデン医療製品庁. 2014年1月12日閲覧。

- ^ a b c Indenrigs- og Sundhedsministeriet [in 英語] (9 July 2008). Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Report). Chapt.4. VEJ nr 38 af 18/06/2008 Historisk。

- ^ "Pas på benzodiazepiner (ベンゾジアゼピンへの注意喚起)" (Press release). デンマーク国家保健委員会( Sundhedsstyrelsen præciserer). 24 June 2008. 2014年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ a b c Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (依存性薬物の処方ガイドライン) (PDF) (Report). デンマーク国家保健委員会. 2008-04. Chapt.4.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ “Le bon usage des benzodiazépines par les patients”. 厚生省 (フランス). 2014年1月13日閲覧。

- ^ "Sleep disorders: fight against reflex "sleeping pills"" (Press release). フランス高等保健機構. 11 August 2012.

- ^ Modalités d'arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé (Report). フランス高等保健機構. 2007-08.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ “Lääkeriippuvuuden ehkäisy ja hoito”. フィンランド国立保健福祉研究機構. 2013年1月20日閲覧。

- ^ VANEDANNENDE LEGEMIDLER FORSKRIVNING OG FORSVARLIGHET (PDF) (Report). ノルウェー保健監査委員会. 14 September 2001. IK-2755。

- ^ “Guidelines for the Prescription of Benzodiazepines in Norway”. Benzo.org.uk. 20140-05-01閲覧。

- ^ “Fakta om de enkelte rusmidlene - Fakta om benzodiazepiner”. ノルウェー公衆衛生機構 (2013年11月29日). 2013年12月20日閲覧。

- ^ Substance Abuse and Mental Health Services Administration; アメリカ合衆国保健福祉省 (2006年). “Drug Abuse Warning Network, 2006: National Estimates of Drug-Related Emergency Department Visits”. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 2009年2月9日閲覧。

- ^ American Geriatrics Society. Five Things Physicians and Patients Should Question (Report). ABIM Foundation. 2014年2月2日閲覧。

- ^ Drug Utilization Review of Benzodiazepine Use in First Nations and Inuit Populations (Report). カナダ保健省. 2005-09. 2013-01-11時点のオリジナルよりアーカイブ。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 不明な引数|coauthors=が空白で指定されています。 (説明) - ^ Prescribing drugs of dependence in general practice, Part B Benzodiazepines (Report). 王立オーストラリア総合医学会. 2015-07.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 不明な引数|loc=は無視されます。 (説明) - ^ “Clinical topics - Benzodiazepines, when to prescribe”. 南オーストラリア州保健局. 2014年1月12日閲覧。

- ^ “Mental Health and Drug & Alcohol- Factsheets - Benzodiazepines”. ニューサウスウェールズ州保健局. 2014年2月20日閲覧。

- ^ "Hypnotics and anxiolytics - a wake-up call" (Press release). ニュージーランド保健省 Medsafe. 12 June 2010.

参考文献

- 英国国立薬物乱用治療庁 (2007). Drug misuse and dependence - UK guidelines on clinical management (PDF) (Report). イギリス保健省. Chapt.5.9. 2011年12月19日閲覧。