「ブランデンブルク=プロイセン」の版間の差分

→歴史: lk調整 |

|||

| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2016年3月8日 (火) 14:10 (UTC)}} |

|||

{{基礎情報 過去の国 |

{{基礎情報 過去の国 |

||

|略名 = ブランデンブルク=プロイセン |

|略名 = ブランデンブルク=プロイセン |

||

|日本語国名 = ブランデンブルク=プロイセン |

|日本語国名 = ブランデンブルク=プロイセン |

||

|公式国名 = |

|公式国名 = {{lang-de-short|Brandenburg-Preußen}} |

||

|建国時期 = [[1618年]] |

|建国時期 = [[1618年]] |

||

|亡国時期 = [[ |

|亡国時期 = [[1701年]] |

||

|先代1 = ブランデンブルク辺境伯領 |

|先代1 = ブランデンブルク辺境伯領 |

||

|先旗1 = Wappen Mark Brandenburg.png |

|先旗1 = Wappen Mark Brandenburg.png |

||

| 13行目: | 12行目: | ||

|次旗1 = Wappen Preußen.png |

|次旗1 = Wappen Preußen.png |

||

|国旗画像 = Wappen Mark Brandenburg.png |

|国旗画像 = Wappen Mark Brandenburg.png |

||

|国旗リンク = |

|国旗リンク = ブランデンブルクの紋章 |

||

|国旗説明 = ブランデンブルク辺境伯の紋章 |

|国旗説明 = ブランデンブルク辺境伯の紋章 |

||

|国旗幅 = 135px |

|国旗幅 = 135px |

||

|国旗縁 = |

|国旗縁 = |

||

|国章画像 = POL Prusy książęce COA.svg |

|国章画像 = POL Prusy książęce COA.svg |

||

|国章リンク = |

|国章リンク = プロイセンの紋章 |

||

|国章説明 = プロ |

|国章説明 = プロイセン公の紋章 |

||

|国章幅 = 135px |

|国章幅 = 135px |

||

|位置画像 = Locator Brandenburg-Prussia within the Holy Roman Empire (1618).svg |

|||

|標語 = |

|||

|位置画像説明 = 1618年時点のブランデンブルク=プロイセン |

|||

|国歌名 = |

|||

|国歌 = |

|||

|国歌追記 = |

|||

|位置画像 = Acprussiamap2.gif |

|||

|位置画像説明 = 17世紀、ブランデンブルク=プロイセンとその周辺国 <br /> 肌色がブランデンブルク選帝侯領、緑がプロイセン公国領 |

|||

|公用語 = [[ドイツ語]]、[[ポーランド語]] |

|公用語 = [[ドイツ語]]、[[ポーランド語]] |

||

|首都 = [[ベルリン]]、[[ケーニヒスベルク (プロイセン)|ケーニヒスベルク]] |

|首都 = [[ベルリン]]、[[ケーニヒスベルク (プロイセン)|ケーニヒスベルク]] |

||

|元首等肩書 |

|元首等肩書 = ブランデンブルク選帝侯およびプロイセン公 |

||

|元首等年代始1 = 1618年 |

|元首等年代始1 = 1618年 |

||

|元首等年代終1 = 1619年 |

|元首等年代終1 = 1619年 |

||

| 41行目: | 36行目: | ||

|元首等年代始4 = 1688年 |

|元首等年代始4 = 1688年 |

||

|元首等年代終4 = 1701年 |

|元首等年代終4 = 1701年 |

||

|元首等氏名4 = [[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世]] |

|元首等氏名4 = [[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世および1世]] |

||

|元首等年代始5 = |

|||

|元首等年代終5 = |

|||

|元首等氏名5 = |

|||

|面積測定時期1 = |

|面積測定時期1 = |

||

|面積値1 = |

|面積値1 = |

||

|人口測定時期1 = |

|人口測定時期1 = |

||

|人口値1 = |

|人口値1 = |

||

|変遷1 = 同君連合の成立 |

|変遷1 = [[同君連合]]の成立 |

||

|変遷年月日1 = 1618年8月27日 |

|変遷年月日1 = 1618年8月27日 |

||

|変遷2 = プロ |

|変遷2 = [[ブロンベルク条約|プロイセン公領の独立]] |

||

|変遷年月日2 = 1657年9月19日 |

|変遷年月日2 = 1657年9月19日 |

||

|変遷3 = プロイセン王戴冠 |

|変遷3 = [[プロイセン王国|プロイセン王]]戴冠 |

||

|変遷年月日3 = 1701年1月18日 |

|変遷年月日3 = 1701年1月18日 |

||

|変遷4 = 神聖ローマ帝国解散 |

|変遷4 = 神聖ローマ帝国解散 |

||

| 60行目: | 52行目: | ||

|変遷年月日5 = |

|変遷年月日5 = |

||

|通貨 = |

|通貨 = |

||

|時間帯 = |

|||

|夏時間 = |

|||

|時間帯追記 = |

|||

|ccTLD = |

|||

|ccTLD追記 = |

|||

|国際電話番号 = |

|||

|国際電話番号追記 = |

|||

|注記 = |

|注記 = |

||

}} |

}} |

||

{{ブランデンブルクとプロイセンの歴史}} |

{{ブランデンブルクとプロイセンの歴史}} |

||

'''ブランデンブルク=プロイセン'''([[ |

'''ブランデンブルク=プロイセン'''({{lang-de|Brandenburg-Preußen}}、{{Lang-nds|Brannenborg-Preußen}})は[[ホーエンツォレルン家]]による[[ブランデンブルク辺境伯領|ブランデンブルク選帝侯領]]と[[プロイセン公国]]の[[同君連合]]に対する、[[歴史学]]における呼称。ホーエンツォレルン家の本家筋であるブランデンブルク選帝侯家は分家であるプロイセン公家と婚姻関係を結んだが、1618年にプロイセン公家の男系男子が断絶すると、ブランデンブルク選帝侯がプロイセン公国を継承して同君連合が成立した。また、この婚姻関係と1614年の[[クサンテン条約]]により、ブランデンブルク選帝侯は[[クサンテン条約]]により[[クレーフェ公国]]、[[マルク伯領]]、[[ラーヴェンスベルク伯領]]を継承した。 |

||

== 概要 == |

|||

1618年から1648年までの[[三十年戦争]]において、ブランデンブルクは大きな損害を被った。当時のブランデンブルク選帝侯が3度も陣営を変えたため、ブランデンブルクはプロテスタントとカトリック双方の軍に蹂躙されることになり、食糧を奪われた上、国民の半分以上が殺害されるか逃亡せざるを得ず、[[ベルリン]]などの主要都市が廃墟と化し、復旧には数十年もかかった。1648年の[[ヴェストファーレン条約]]で戦争が終結したとき、ブランデンブルクは{{仮リンク|ミンデン司教領|en|Bishopric of Minden}}と{{仮リンク|ハーベルシュタット司教区|en|Roman Catholic Diocese of Halberstadt|label=ハーベルシュタット司教領}}を獲得、さらに{{仮リンク|ポンメルン州 (1653年-1815年)|en|Province of Pomerania (1653–1815)|label=ヒンターポンメルン}}(1653年の[[シュテッティン条約 (1653年)|シュテッティン条約]]で正式に併合)と{{仮リンク|マクデブルク公国|en|Duchy of Magdeburg}}(1680年に正式に併合)の継承権を認められた。[[北方戦争]]中の1657年には[[ブロンベルク条約]]を締結してプロイセンを[[クラクフ条約|宗主国ポーランド]]から離脱して完全独立、{{仮リンク|ラウエンブルク・ウント・ビュートー・ラント|en|Lauenburg and Bütow Land|label=ラウエンブルク=ビュートー}}と{{仮リンク|ドラハイム|en|Draheim}}を獲得した。さらに[[スコーネ戦争|スウェーデン・ブランデンブルク戦争]]の講和条約である[[サン=ジェルマン=アン=レー条約 (1679年)|サン=ジェルマン=アン=レー条約]](1679年)でブランデンブルク領ポンメルン州を[[オーデル川]]下流まで拡大した。 |

|||

17世紀後半、「大選帝侯」[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]の治世には[[プロイセン]]がヨーロッパ[[大国]]として成長する基礎を築いた。1653年に[[常備軍]]を設立し、その成果として[[ワルシャワの戦い (1656年)|ワルシャワの戦い]](1656年)、[[フェールベリンの戦い]](1675年)、[[クルシュー潟越えの追撃戦]](1679年)が挙げられ、また{{仮リンク|ブランデンブルク海軍|en|Brandenburg Navy}}と海外植民地の{{仮リンク|グロース・フリードリヒスブルク|en|Brandenburger Gold Coast}}と{{仮リンク|アルガン島|en|Arguin|label=アルガン}}も同時期に設立された。1685年の[[ポツダム勅令 (1685年)|ポツダム勅令]]によりヨーロッパ各地から追放された[[プロテスタント]](主に[[ユグノー]])の移民誘致も成功をおさめた。フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世よりブランデンブルク=プロイセンの[[中央集権]]化が推進され、{{仮リンク|プロイセン領邦議会|en|Prussian estates|label=領邦議会}}の影響力が削がれるようになった。 |

|||

この国家連合はブランデンブルク選帝侯がプロシア公領を相続したことで成立した。[[1701年]]にプロイセン公が王に昇格すると、その他の地域も[[プロイセン王国]]の一部と見なされるようになり、[[ポーランド分割]]により主要な領土が地続きになるとその傾向は一層強くなった。しかし、ブランデンブルクなどの地域は依然として神聖ローマ帝国内にあり、形式上は同君連合であるため、ブランデンブルク=プロイセンという呼称は1701年以降も用いられる。[[1806年]]の神聖ローマ帝国解散により、名実ともにプロイセン王国として一つの国家となる。 |

|||

プロイセン公国が[[神聖ローマ帝国]]域外にある独立国であるため、歴代ブランデンブルク選帝侯はプロイセン王への昇格を目指したが、選帝侯[[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世]]は[[スペイン継承戦争]]と[[大北方戦争]]における同盟交渉で[[ハプスブルク家]]の[[神聖ローマ皇帝]][[レオポルト1世 (神聖ローマ皇帝)|レオポルト1世]]の承認を勝ち取り、1701年に「[[プロイセンの王]]」フリードリヒ1世に昇格した。法律上ではブランデンブルクとプロイセンが1806年の神聖ローマ帝国解体まで[[同君連合|人的同君連合]]を組んでいたが、1701年時点では神聖ローマ皇帝によるブランデンブルクへの宗主権がすでに有名無実になっており、したがって1701年以降のブランデンブルクは実質的には[[プロイセン王国]]の一部としてみられた。フリードリヒ1世以降歴代プロイセン王は引き続き中央集権化と領土拡大を推し進め、ばらばらな侯国の集まりという17世紀でよくみられる国制を[[ベルリン王宮]]から統治される{{仮リンク|プロイセンの州|en|Provinces of Prussia|label=州}}という中央集権制に改革した。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 同君連合の成立 === |

|||

1415年に[[神聖ローマ皇帝]][[ジギスムント (神聖ローマ皇帝)|ジギスムント]]が、自ら兼ねていた[[ブランデンブルク辺境伯|ブランデンブルク選帝侯]]位を[[ニュルンベルク城伯]]であった[[フリードリヒ1世 (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ1世]]に授けて以来、[[ホーエンツォレルン家]]の宗家はこの[[選帝侯]]位を継承し、[[神聖ローマ帝国]]における有力な権利を享受していた。 |

|||

[[ホーエンツォレルン家]]本家は15世紀より[[ブランデンブルク辺境伯領]]を領有しており、また[[神聖ローマ帝国]]の[[選帝侯]]資格も有していた{{Sfn|Hammer|2001|p=33}}。1525年、[[クラクフ条約]]により[[ドイツ騎士団国]]の一部が[[プロイセン公国]]として世俗化された{{Sfn|Hammer|2001|p=33}}。クラクフ条約に基づき、プロイセン公国は[[ポーランド王国]]の封土になり、ホーエンツォレルン家の分家出身の[[ドイツ騎士団総長]][[アルブレヒト (プロイセン公)|アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク=アンスバッハ]]が初代プロイセン公に即位した{{Sfn|Jähnig|2006|pp=54ff}}。アルブレヒトは1550年に{{仮リンク|アンナ・マリア・フォン・ブラウンシュヴァイク=カレンベルク=ゲッティンゲン|en|Anna Marie of Brunswick-Lüneburg}}(母{{仮リンク|エリーザベト・フォン・ブランデンブルク (1510-1558)|en|Elisabeth of Brandenburg, Duchess of Brunswick-Calenberg-Göttingen|label=エリーザベト・フォン・ブランデンブルク}}がホーエンツォレルン家本家出身)と再婚、後継者の[[アルブレヒト・フリードリヒ (プロイセン公)|アルブレヒト・フリードリヒ]]をもうけた{{Sfn|Jähnig|2006|p=65}}。その後、ブランデンブルク選帝侯家は1563年にポーランド王よりプロイセン公位の継承権を与えられた{{Sfn|Jähnig|2006|p=65}}。1568年にアルブレヒトが死去してアルブレヒト・フリードリヒが公位を継承したが{{Sfn|Jähnig|2006|p=65}}、母アンナ・マリアも同年に死去、以降アルブレヒト・フリードリヒに精神疾患の兆候が表れるようになった{{Sfn|Jähnig|2006|p=65}}。アルブレヒト・フリードリヒは1573年に{{仮リンク|マリエ・エレオノーレ・フォン・ユーリヒ=クレーフェ=ベルク|en|Marie Eleonore of Cleves}}と結婚、娘を数人もうけたが、精神疾患により{{Sfn|Jähnig|2006|p=66}}プロイセン公国の統治はアルブレヒトの叔父の息子にあたる{{Sfn|Jähnig|2006|p=65}}[[アンスバッハ侯領|ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯]][[ゲオルク・フリードリヒ (ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯)|ゲオルク・フリードリヒ]](摂政在任:1577年 – 1603年)に委ねられた{{Sfn|Hammer|2001|p=33}}。 |

|||

1594年、アルブレヒト・フリードリヒの娘[[アンナ・フォン・プロイセン (1576-1625)|アンナ・フォン・プロイセン]]が[[ヨアヒム・フリードリヒ (ブランデンブルク選帝侯)|ヨアヒム・フリードリヒ・フォン・ブランデンブルク]](1598年にブランデンブルク選帝侯に即位)の息子[[ヨーハン・ジギスムント|ヨハン・ジギスムント]]と結婚した{{Sfn|Hammer|2001|p=24}}。この結婚により、ブランデンブルク選帝侯はプロイセン公国の継承権を改めて確保するとともに[[ユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国]]の継承権も確保した{{Sfn|Hammer|2001|p=24}}。1603年にプロイセン摂政ゲオルク・フリードリヒが死去すると、ヨアヒム・フリードリヒがその後任になり{{Sfn|Hammer|2001|p=33}}、同年にはホーエンツォレルン家の成員の間でゲーラ条約が締結され、ホーエンツォレルン家領の分割相続が禁じられた{{Sfn|Hammer|2001|p=33}}。 |

|||

1618年にアルブレヒト・フリードリヒが死去すると、ヨハン・ジギスムント(同年にブランデンブルク選帝侯に即位)がプロイセン公位を継承したが{{Sfn|Gotthard|2006|p=86}}、プロイセン公国は1656年/1657年まで引き続きポーランド王国の封土だった{{Sfn|Hammer|2001|p=136}}。また、ヨハン・ジギスムントが1616年に卒中を起こしており、とても統治できる状態ではなかったため、その妻アンナは1619年にヨハン・ジギスムントが再度卒中を起こして死去するまで代わりにプロイセン公国を統治した{{Sfn|Gotthard|2006|p=86}}。 |

|||

== ゲオルク・ヴィルヘルムの治世(1619年 – 1640年) == |

|||

[[ファイル:GeorgWilhelm.1635.Ausschnitt.JPG|thumb|200px|ブランデンブルク選帝侯[[ゲオルク・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|ゲオルク・ヴィルヘルム]]]] |

|||

ヨハン・ジギスムントが死去すると、息子[[ゲオルク・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|ゲオルク・ヴィルヘルム]]がブランデンブルク選帝侯とプロイセン公に即位した。ゲオルク・ヴィルヘルムは[[ザクセン選帝侯領]]の{{仮リンク|オーバーザクセン・クライス|en|Upper Saxon Circle}}における主導権を破ろうとしたが、失敗に終わった{{Sfn|Nicklas|2002|pp=214ff}}。ブランデンブルクとザクセンの敵対がちょうど[[三十年戦争]]の最中におきたため、オーバーザクセン・クライスの守備は弱体化し、[[アルブレヒト・フォン・ヴァレンシュタイン]]率いる皇帝軍の侵攻を許してしまった{{Sfn|Nicklas|2002|pp=214ff}}。ゲオルク・ヴィルヘルムは三十年戦争において中立を表明したが、ヴァレンシュタインの軍勢という脅威に直面して折れざるを得ず、1627年のケーニヒスベルク条約でやむなくカトリック側(皇帝側)について軍の駐留を許可した{{Sfn|Gotthard|2006|p=88}}。1630年に[[バルト帝国|スウェーデン]]が[[シュテッティン条約 (1630年)|参戦]]して{{仮リンク|フランクフルト・アン・デア・オーダーの戦い|en|Battle of Frankfurt an der Oder|label=ブランデンブルクに進軍}}すると、ゲオルク・ヴィルヘルムは再び中立を表明したが、スウェーデン王[[グスタフ2世アドルフ (スウェーデン王)|グスタフ2世アドルフ]]はブランデンブルク=プロイセンの多くの地域を占領し、[[ベルリン]]を前に軍を集結させたため、ゲオルク・ヴィルヘルムは折れてスウェーデン側で再参戦した{{Sfn|Gotthard|2006|p=90}}。ゲオルク・ヴィルヘルムはスウェーデンとの同盟は締結しなかったが、スウェーデンに領内の通行権を与え、要塞2か所と援助金を提供した{{Sfn|Gotthard|2006|p=90}}。しかし、これは[[カトリック連盟]]を再び敵に回すことを意味し、ブランデンブルクなどのホーエンツォレルン家領が再度カトリック側の軍勢に蹂躙されることとなった。 |

|||

== 「大選帝侯」フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世(1640年 – 1688年) == |

|||

[[ファイル:Map of Brandenburg-Preussen.jpg|thumb|ブランデンブルク=プロイセンの領土。赤は1640年時点の領土、緑は1688年までに獲得した領土。]] |

|||

[[三十年戦争]]がまだ終結していない1640年、ゲオルク・ヴィルヘルムが死去し、息子[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]が即位した。フリードリヒ・ヴィルヘルムは後に「大選帝侯」({{lang|de|Der Große Kurfürst}})として知られる人物であり{{Sfn|Duchhardt|2006|p=97}}、幼年期に[[カルヴァン派]]のヨハン・フリードリヒ・フォン・{{仮リンク|カルクム家|de|Kalkum (Adelsgeschlecht)|label=カルクム}}({{lang|de|Johann Friedrich von Kalkum}})の教育を受け、青年期に[[グランドツアー]]に出て[[ネーデルラント連邦共和国]]を訪れており、叔母の夫にあたるグスタフ2世アドルフとは即位以前に[[シュテッティン条約 (1630年)|青年期]]に一度面会していた。これらの出来事がフリードリヒ・ヴィルヘルムの性格を形成したとされる{{Sfn|Duchhardt|2006|p=97}}。 |

|||

=== 三十年戦争の終結 === |

|||

{{further|シュテッティン条約 (1630年)|シュテッティン条約 (1653年)}} |

|||

[[ファイル:Kurfuerst friedrich wilhelm.jpg|thumb|left|200px|「大選帝侯」[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]]] |

|||

[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]が即位したとき、ブランデンブルク=プロイセンはちょうど[[三十年戦争]]による政治、経済、人口の危機に陥っている最中であった{{Sfn|Duchhardt|2006|p=97}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムは即位直後にブランデンブルク軍を解散したが、1643年/1644年に軍を再建した{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}。このとき、フリードリヒ・ヴィルヘルムがスウェーデンとの和約および中立協定を締結したという説があるが、締結しなかったとする異説もある。というのも、1641年の条約とされる文書は存在するものの、条約が批准されたことはなく、また偽造であるとする指摘も多かった。いずれにしても、フリードリヒ・ヴィルヘルムの手腕によりブランデンブルク=プロイセンが再び成長に向かったのは定説となっている{{Sfn|Duchhardt|2006|p=102}}。 |

|||

戦争の行方については、スウェーデン軍が北ドイツを支配しており、さらに[[ベールヴァルデ条約]]で[[フランス王国]]と同盟したため、スウェーデンは1648年の[[ヴェストファーレン条約]]の交渉を牛耳ることになった。スウェーデンがドイツ北部海岸に{{仮リンク|スウェーデン属領|en|Dominions of Sweden|label=属領}}を獲得して[[バルト海]]を支配するという野望を抱えていたため{{Sfn|Olesen|2003|p=395}}、フリードリヒ・ヴィルヘルムが[[ポメラニア|ポンメルン]]の[[シュチェチン|シュテッティン]]を領有して[[オーデル川]]の河口を支配するという野望は潰えた{{Sfn|Hammer|2001|p=19}}。 |

|||

歴代[[ブランデンブルク選帝侯]]は(ホーエンツォレルン家がブランデンブルク選帝侯に就任する以前の時代でも){{仮リンク|ブランデンブルク・ポメラニア紛争|en|Brandenburg–Pomeranian conflict|label=北への拡張}}を通じてバルト海への出口を獲得しようとしていた。1529年の[[グリムニッツ条約]]により、[[ポメラニア公国|ポンメルン公国]]を治める[[ポメラニア家|ポンメルン家]]が断絶した場合、ブランデンブルク選帝侯による継承が保証された。そのため、ポンメルン家最後のポンメルン公{{仮リンク|ボギスラフ14世|en|Bogislaw XIV, Duke of Pomerania}}が1637年に死去すると、ブランデンブルク選帝侯がポンメルン公国を継承するはずだったが{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}、ボギスラフ14世は1630年の[[シュテッティン条約 (1630年)|シュテッティン条約]]で公国の実質的な支配権をスウェーデンに譲渡しており{{Sfn|Sturdy|2002|p=59}}、スウェーデンはボギスラフ14世の死後もブランデンブルクの主張に従わなかった。結局、ヴェストファーレン条約でポンメルン公国をブランデンブルクとスウェーデンの間で分割することが定められ、国境線は1653年の[[シュテッティン条約 (1653年)|シュテッティン条約]]で定められた{{Sfn|Hammer|2001|p=25}}。これにより、スウェーデンは[[オーデル川]]下流を含む西ポンメルン([[スウェーデン領ポメラニア]])を領有、ブランデンブルクは東ポンメルン({{仮リンク|ポンメルン州 (1653年-1815年)|en|Province of Pomerania (1653–1815)|label=ヒンターポンメルン}})を領有した{{Sfn|Hammer|2001|p=25}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムはポンメルン分割という結果に満足しておらず、以降ポンメルン全体の領有がフリードリヒ・ヴィルヘルムの外交政策における目標の1つとなった{{Sfn|Duchhardt|2006|pp=98, 104}}。 |

|||

ヴェストファーレン条約において、フリードリヒ・ヴィルヘルムは西ポンメルンを領有しない代償として{{仮リンク|ミンデン司教領|en|Bishopric of Minden|label=ミンデン}}と{{仮リンク|ハーベルシュタット司教区|en|Roman Catholic Diocese of Halberstadt|label=ハーベルシュタット}}の2[[司教領]]を世俗化させて併合、{{仮リンク|マクデブルク大司教領|en|Archbishopric of Magdeburg}}を世俗化した上での継承権を得た{{Sfn|Hammer|2001|p=19}}。それ以外にも{{仮リンク|デレンブルク|en|Derenburg}}、{{仮リンク|レーゲンシュタイン伯領|en|County of Regenstein}}、{{仮リンク|クレッテンベルク伯領|de|Grafschaft Klettenberg}}、{{仮リンク|ローラ伯領|de|Grafschaft Lohra}}といった小規模な領土を獲得した{{Sfn|Hammer|2001|p=25}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムが領土獲得を果たした背景にはフランスが[[ホーエンツォレルン家]]を強化して[[ハプスブルク家]]との間の勢力均衡を図りたいという意向がある。フリードリヒ・ヴィルヘルム自身はこれらの領土より西ポンメルンのほうが重要という考えだったが、これらの領土は長期的にはプロイセンのドイツにおける覇権争いに役に立つこととなった{{Sfn|Hammer|2001|p=19}}。 |

|||

=== 三十年戦争による損害 === |

|||

ブランデンブルク=プロイセンの領地のうち、三十年戦争で最も大きな破壊を受けたのは[[ブランデンブルク選帝侯領]]だった{{Sfn|Hammer|2001|p=19}}。戦前の時点でも、ブランデンブルク選帝侯領は神聖ローマ帝国の他地域と比べて人口密度が低く、あまり豊かではなかったが、三十年戦争でさらに60の町、48の城、約5,000の村が破壊された{{Sfn|Hammer|2001|p=19}}。人口の約5割が死亡し、一部地域では9割が死亡したほどだった{{Sfn|Hammer|2001|p=20}}。郊外に住む人口は死亡と都市への逃亡により戦前の30万から戦後の7万5千に減った{{Sfn|Hammer|2001|p=20}}。[[ベルリン]]={{仮リンク|ケルン (ベルリン)|en|Cölln|label=ケルン}}と[[フランクフルト (オーダー)|フランクフルト・アン・デア・オーダー]]ではそれぞれ3分の1と3分の2の人口減だった{{Sfn|Hammer|2001|p=20}}。この傾向は新しく獲得した領土でも同じであり、[[ポメラニア公国|ポンメルン]]では住民の3分の2が死亡し{{Sfn|Buchholz|1999|p=263}}、[[マクデブルク]]は帝国の中でも富裕な都市だったが[[マクデブルクの戦い|焼き討ち]]に遭って住民のほとんどが虐殺された{{Sfn|Schmidt|2006|p=5}}。被害の最も少ない地域は{{仮リンク|ポーランド・スウェーデン戦争 (1626年-1629年)|en|Polish–Swedish War (1626–1629)|label=ポーランド・スウェーデン戦争}}にしか関与していない[[プロイセン公国]]{{Sfn|Hammer|2001|p=24}}、そして{{仮リンク|ミンデン司教領|en|Bishopric of Minden}}である{{Sfn|Hammer|2001|p=25}}。 |

|||

戦後は復興に向けた努力がなされたものの、一部地域では三十年戦争前の人口密度に戻ったのは18世紀中旬になってのこととなった{{Sfn|Hammer|2001|p=20}}。 |

|||

=== ユーリヒ=ベルク侵攻 === |

|||

[[ファイル:KBMG1477.png|thumb|200px|ニーダーライン諸公国の地図、1477年。]] |

|||

{{Main|{{仮リンク|デュッセルドルフ牛戦争|en|Düsseldorf Cow War}}}} |

|||

1614年、ブランデンブルク選帝侯と[[プファルツ=ノイブルク公]]の間の{{仮リンク|ユーリヒ継承戦争|en|War of the Jülich Succession}}は[[クサンテン条約]]により終結、同条約によりニーダーラインの[[ユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国]]が分割され、プロテスタント側のブランデンブルクが[[クレーフェ公国|クレーフェ]]と[[マルク伯領|マルク]]を、カトリック側のプファルツ=ノイブルク公が[[ユーリヒ公国|ユーリヒ]]と[[ベルク公国|ベルク]]を獲得した。プファルツ=ノイブルク公[[ヴォルフガング・ヴィルヘルム (プファルツ=ノイブルク公)|ヴォルフガング・ヴィルヘルム]]は1647年にフリードリヒ・ヴィルヘルムと合意し、ユーリヒ、クレーフェ、ベルクではプロテスタントを採用するとしたが、三十年戦争が終結すると合意を破り、フリードリヒ・ヴィルヘルムから合意に従うよう抗議された{{Sfn|Klueting|2003|p=56}}。そして、フリードリヒ・ヴィルヘルムは1651年6月に[[ヴェストファーレン条約]]を破り、ユーリヒとベルクに侵攻した{{Sfn|Gabel|1998|p=468}}。侵攻には宗教目的のほか、領土拡大という目的もあったとされる{{Sfn|Gabel|1998|p=468}}。 |

|||

このとき、[[ロレーヌ公国]]の軍勢がまだ動員を解除しておらずニーダーライン周辺で活動していたため、ヴォルフガング・ヴィルヘルムはロレーヌを味方につけようとし、一方フリードリヒ・ヴィルヘルムは[[ネーデルラント連邦共和国]](オランダ)からの支持を求めた{{Sfn|Gabel|1998|p=468}}。そのため、ユーリヒ=ベルクをめぐる紛争は再度の国際戦争に発展する可能性があったが、オランダは中立を表明してフリードリヒ・ヴィルヘルムへの支援を拒否、さらに{{仮リンク|帝国等族|en|Imperial Estate}}や領邦等族も反対したため、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなく帝国からの仲介に応じて1651年10月にクレーフェ条約を締結、侵攻を中止した{{Sfn|Gabel|1998|p=469}}。侵攻の原因となった宗教問題については1672年に解決された{{Sfn|Klueting|2003|p=57}}。結果的には戦闘が回避され、ブランデンブルク=プロイセン軍のやることといえば牛を盗むぐらいだったが(これにより{{仮リンク|デュッセルドルフ牛戦争|en|Düsseldorf Cow War}}と呼ばれた)、フリードリヒ・ヴィルヘルムの名声はこの一件で大きく損なわれた{{Sfn|Duchhardt|2006|p=103}}。 |

|||

=== 常備軍 === |

|||

{{further|{{仮リンク|プロイセン陸軍|en|Prussian Army}}}} |

|||

[[ファイル:Inf. Regiment Nr.3.jpg|thumb|left|x225px|{{仮リンク|プロイセン陸軍|en|Prussian Army|label=ブランデンブルク=プロイセン陸軍}}の軍服、1698年。]] |

|||

戦争での経験により、フリードリヒ・ヴィルヘルムはブランデンブルク=プロイセンがのし上がるには[[常備軍]]が必要であると考えるようになった{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}{{Sfn|Kotulla|2008|p=265}}。[[予備役|予備軍]]の招集と維持金の拠出は伝統的には{{仮リンク|プロイセン領邦議会|en|Prussian estates|label=領邦議会}}の特権だったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムは将来的には財源が領邦議会から独立している常備軍の創設を目指すべきと考えた{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}。彼はまず1653年7月26日の勅令で領邦議会から軍の創設への同意を勝ち得て、領邦等族からの財源を確保した{{Sfn|Kotulla|2008|p=265}}。その代償として免税、{{仮リンク|家産裁判権|en|Patrimonialgericht}}、[[農奴制]]の承認といった特権を認めた{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。 |

|||

領邦議会からの財源は最初は6年間と限定されていたが、フリードリヒ・ヴィルヘルムは6年経過した後も徴収を続け、しかも徴収を目的とする官職を設けた{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。資金拠出は1662年に領邦議会より再確認されたが、1666年/1667年には財源が不動産税から物品税({{lang|de|Akzise}})に変更された{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。ブランデンブルク=プロイセンの町は1657年以降兵士ではなく資金を提供するよう定められ、1665年には領邦議会も追加資金を提供した場合兵士の提供を免除されるようになった{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。軍の規模は最初の8千人{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}から拡大を続け、1688年には2万5千人{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}から3万人になっていた{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。このときには軍の財源を領邦議会から独立させるという目標も達成したが{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}、1688年時点の軍費は150万[[ターラー (通貨)|ターラー]]となっており、これは国家予算の約5割に相当する{{Sfn|Duchhardt|2006|p=98}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムが後述の行政改革を断行したのも、軍の財源を安定させ、領邦議会に依存しないようにすることが一番の目的であり{{Sfn|Duchhardt|2006|p=101}}、それを目的とした理由は軍事で成功を収めることを国際での名声を得る唯一の方法と考えたためだった{{Sfn|Duchhardt|2006|p=102}}。 |

|||

=== 北方戦争 === |

|||

{{further|ブロンベルク条約}} |

|||

[[ファイル:Koenigsberg Huldigung im Schloßhof 1663.gif|thumb|250px|[[ケーニヒスベルク城]]でプロイセン公[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]に忠誠を誓う{{仮リンク|プロイセン領邦議会|en|Prussian estates|label=領邦議会}}の議員。]] |

|||

1655年、スウェーデンが[[ポーランド・リトアニア共和国]]に[[大洪水時代|侵攻]]したことで[[北方戦争]]が勃発した{{Sfn|Frost|2000|pp=168ff}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムは[[リンスク条約]]に基づき[[ポーランド王領プロシア|王領プロイセン]]を守備したが、スウェーデン軍に太刀打ちできずプロイセン公国に撤退せざるを得なかった{{Sfn|Frost|2000|p=171}}。スウェーデン軍がプロイセン首都[[ケーニヒスベルク (プロイセン)|ケーニヒスベルク]]まで追撃したため{{Sfn|Shennan|1995|p=20}}、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなく講和に応じて、1656年1月の[[ケーニヒスベルク条約 (1656年)|ケーニヒスベルク条約]]でスウェーデンと同盟を締結、プロイセン公国と[[ヴァルミア|エルムラント]]をスウェーデンの封土としてスウェーデン王[[カール10世 (スウェーデン王)|カール10世グスタフ]]から改めて授けられた{{Sfn|Hammer|2001|p=135}}。プロイセン=スウェーデン同盟軍が同年6月の[[ワルシャワの戦い (1656年)|ワルシャワの戦い]]に勝利したことでフリードリヒ・ヴィルヘルムは名声を得{{Sfn|Hammer|2001|p=136}}、一方カール10世グスタフは戦況に迫られ、フリードリヒ・ヴィルヘルムの同盟脱落を防ぐために同年11月に[[ラビアウ条約]]を締結、プロイセン公国とエルムラントの完全独立を約束し、さらに12月には[[ラドノート条約]]で{{仮リンク|ヴィエルコポルスカ|en|Greater Poland}}の割譲を約束した{{Sfn|Frost|2000|p=178}}。 |

|||

戦況が反スウェーデン側有利になり、さらにポーランド王[[ヤン2世 (ポーランド王)|ヤン2世カジミェシュ]]が[[ヴェーラウ条約]]と[[ブロンベルク条約]]でプロイセン公国の完全独立(エルムラントの割譲は認めず)を承認すると、フリードリヒ・ヴィルヘルムは反スウェーデン側に寝返った{{Sfn|Hammer|2001|p=24}}。同条約ではホーエンツォレルン家が断絶した場合、プロイセン公国がポーランド王領に併合されることも規定した{{Sfn|Jähnig|2006|p=68}}。北方戦争は1660年に終結、講和条約である[[オリヴァ条約]]ではプロイセン公国の独立が再確認された{{Sfn|Hammer|2001|p=24}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムは北方戦争で[[スウェーデン領ポメラニア|スウェーデン領ポンメルン]]に侵攻したものの、これは領土割譲にはつながらなかった{{Sfn|Buchholz|1999|pp=273ff}}。 |

|||

=== 仏蘭戦争とスコーネ戦争 === |

|||

{{further|フェールベリンの戦い|クルシュー潟越えの追撃戦|サン=ジェルマン=アン=レー条約 (1679年)}} |

|||

[[ファイル:Siege of Stettin during Scanian War.PNG|thumb|1677年の{{仮リンク|シュテッティン攻囲戦 (1677年)|de|Belagerung von Stettin (1677)|label=シュテッティン攻囲戦}}]] |

|||

1672年に勃発した[[仏蘭戦争]]において、ブランデンブルク=プロイセンは1669年の条約で[[ネーデルラント連邦共和国]](オランダ)と同盟を締結していたためオランダ側で参戦したが、フランスに[[クレーフェ公国|クレーフェ]]を占領される結果となった{{Sfn|Duchhardt|2006|p=105}}。1673年6月、フリードリヒ・ヴィルヘルムはオランダを見捨ててフランスと援助条約を締結、フランス軍をクレーフェから撤退させた{{Sfn|Duchhardt|2006|p=105}}。[[神聖ローマ帝国]]がフランスに宣戦布告すると(いわゆる{{仮リンク|帝国戦争|en|Reichskrieg}})、ブランデンブルク=プロイセンは再び寝返り、帝国側について軍を供出した{{Sfn|Duchhardt|2006|p=105}}。これに対し、フランスは同盟国[[スウェーデン]]に圧力をかけ、北からブランデンブルク=プロイセンに攻撃するよう仕向け{{Sfn|Frost|2000|p=210}}、スウェーデン王[[カール11世 (スウェーデン王)|カール11世]]は気乗りしなかったもののフランスからの援助金に依存していたためやむなく応じ、1674年にブランデンブルク領{{仮リンク|ウッカーマルク|en|Uckermark}}を攻撃して[[スコーネ戦争]]のドイツ戦線を開いた{{Sfn|Frost|2000|p=210}}([[スウェーデンのブランデンブルク侵攻 (1674年-1675年)]]を参照)。フリードリヒ・ヴィルヘルムはすぐに自軍を[[ライン川]]からブランデンブルク北部に向け、ちょうど沼地を渡っているスウェーデン軍後衛に遭遇した。これが1675年の[[フェールベリンの戦い]]である{{Sfn|Frost|2000|pp=210, 213}}。軍事的にはそれほど大規模な戦闘ではなかったが、その意義は大きく{{Sfn|Frost|2000|pp=210, 213–214}}、フリードリヒ・ヴィルヘルムはここから反撃を開始して[[スウェーデン領ポメラニア|スウェーデン領ポンメルン]]経由でスウェーデン軍を追撃した{{Sfn|Frost|2000|p=212}}([[ポメラニア戦役 (1675年-1676年)]]を参照)。 |

|||

[[ファイル:Übergang über das Kurische Haff 1679.jpg|thumb|270px|right|1679年の[[クルシュー潟越えの追撃戦]]、1891年頃の作品。]] |

|||

ポーランド王[[ヤン3世 (ポーランド王)|ヤン3世ソビェスキ]]はプロイセン公国への宗主権を回復しようとしており、その計画の一環として1675年6月11日にフランスと同盟を締結した{{Sfn|Leathes|Ward|Prothero|1964|p=354}}。フランスは援助金などの支援を約束し、ヤン3世はフランスによる[[ポーランド・リトアニア共和国]]国内での募兵と[[ハプスブルク家]]を背後から撹乱するための[[ハンガリー]]反乱軍への進軍を約束した{{Sfn|Leathes|Ward|Prothero|1964|p=354}}。計画が成功するにはまず{{仮リンク|ポーランド・オスマン戦争 (1672年-1676年)|en|Polish–Ottoman War (1672–1676)|label=ポーランド・オスマン戦争}}を終結させる必要があったが、これはフランスの外交官による努力にもかかわらず失敗に終わった{{Sfn|Leathes|Ward|Prothero|1964|p=355}}。その上、[[教皇領]]がヤン3世の計画に反対、ポーランドの地主層<!--原文はgentry。シュラフタかと思ったが違う模様?-->もオスマン帝国のほうが脅威であるとして反対、[[マグナート]]たちもブランデンブルクとハプスブルク家の贈賄を受けて反対した{{Sfn|Gieysztor|Kieniewicz|Rostworowski|Tazbir|1979|pp=220ff}}。ポーランド国内のカトリック信者もプロテスタントであるハンガリー反乱軍への援助に反対し、ヤン3世の計画への不満がふくれあがった{{Sfn|Leathes|Ward|Prothero|1964|p=356}}。そのため、最初の問題である対オスマン戦争は1676年の{{仮リンク|ジュラウノ条約|en|Treaty of Żurawno}}で解決したものの、ヤン3世は皇帝側につき{{Sfn|Leathes|Ward|Prothero|1964|p=356}}、プロイセン攻撃の計画は破棄された{{Sfn|Gieysztor|Kieniewicz|Rostworowski|Tazbir|1979|pp=220ff}}。 |

|||

一方、スウェーデン領ポンメルンではフリードリヒ・ヴィルヘルムが[[シュトラールズント攻囲戦 (1678年)|大半を平定]]し、[[リューゲン島]]は[[デンマーク=ノルウェー]]が占領した{{Sfn|Frost|2000|p=212}}([[リューゲン島侵攻 (1678年)]]も参照)。フリードリヒ・ヴィルヘルムは続いて[[クルシュー潟越えの追撃戦]]でスウェーデン軍を[[プロイセン]]から追い出したが{{Sfn|Citino|2005|p=22}}、フランス王[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]は[[ナイメーヘンの和約]]で仏蘭戦争を終結させると軍を東に進めてスウェーデンを救援、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなく[[サン=ジェルマン=アン=レー条約 (1679年)|サン=ジェルマン=アン=レー条約]]で[[戦争前の原状]]回復に同意した{{Sfn|Duchhardt|2006|p=105}}。結果としてはオーデル川右岸の小さな地域をスウェーデン領ポンメルンから割譲させただけに終わったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムはこの戦争で名を轟かせた{{Sfn|Frost|2000|pp=210, 213}}。 |

|||

== フリードリヒ3世/1世の治世(1688年 – 1713年) == |

|||

{{further|プロイセンの王|プロイセン王国}} |

|||

ブランデンブルク選帝侯[[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世]](1701年よりプロイセン王フリードリヒ1世)は1657年に[[ケーニヒスベルク (プロイセン)|ケーニヒスベルク]]で生まれた{{Sfn|Hammer|2001|p=104}}。父フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世では1679年のサン=ジェルマン=アン=レー条約でフランスと友好な関係を築いたが、[[ポツダム勅令 (1685年)|ユグノー問題]]をめぐり再び悪化した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。そのため、フリードリヒ・ヴィルヘルムは1686年12月22日に[[ハプスブルク家]]の[[神聖ローマ皇帝]][[レオポルト1世 (神聖ローマ皇帝)|レオポルト1世]]と同盟を締結した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。この同盟において、フリードリヒ・ヴィルヘルムは[[シレジア|シュレージエン]]への請求を取り下げ、その代償としてブランデンブルク領{{仮リンク|ノイマルク|en|Neumark}}に隣接する{{仮リンク|シュフィエボジン|en|Świebodzin|label=シュヴィーブス}}を獲得した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。フリードリヒ3世は同盟交渉にあたって選帝侯世子として参加し、1688年に選帝侯領を継承すると同盟の継続を約束、さらに秘密裏にシュヴィーブスを返還するという条約改正に同意、1694年にそれを履行した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。フリードリヒ3世はそれ以降治世を通してハプスブルク家に味方し、対仏戦争でも軍を出した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。1693年、フリードリヒ3世は[[ウィーン]]にあるハプスブルク家の宮廷で王への昇格を主張しはじめ、一旦は失敗に終わるが、以降も王への昇格を諦めなかった{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。 |

|||

称号の昇格はただの飾りではなく、政治のかけひきにおける優勢を得るためにも必要なことだった{{Sfn|Neugebauer|2006|p=126}}。フリードリヒ3世はすでに[[選帝侯]]という高位にあったが、バイエルン公[[マクシミリアン1世 (バイエルン選帝侯)|マクシミリアン1世]]が[[三十年戦争]]中の1623年にバイエルン選帝侯になり、1648年の[[ヴェストファーレン条約]]で[[プファルツ選帝侯領|プファルツ選帝侯]]が再創設され、[[ハノーファー家]]の[[エルンスト・アウグスト (ハノーファー選帝侯)|エルンスト・アウグスト]]も1692年に選帝侯位を得ており{{Sfn|Neuhaus|2003|p=22}}、元は7人だった選帝侯が9人まで増えた上(うち世俗諸侯は6人)、以降も増える公算が大きかった{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。また、選帝侯のうち[[ザクセン選帝侯]][[アウグスト2世 (ポーランド王)|フリードリヒ・アウグスト1世]]は1697年にポーランド王に選出されており、ハノーファー選帝侯は[[グレートブリテン王国|イギリス]]の王位継承権を確保した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。したがって、フリードリヒ3世の立場からは称号の停滞が権力の喪失を意味し、1697年の[[レイスウェイク条約]]でブランデンブルク=プロイセンの主張がヨーロッパ諸国の君主から無視されたこともそれを証明した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。 |

|||

神聖ローマ帝国では皇帝と[[ボヘミア王]]のみ王号の使用を認められたが、プロイセンは帝国の領域外にあるのでその制限が適用されず、またプロイセン公として主権を有していたこともあり、フリードリヒ3世はプロイセン公国からプロイセン王国への昇格を目指すこととなった{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。しかし、フリードリヒ3世の顧問の一部はこの目標の実現性を疑問視しており、またたとえ昇格がなされたとしても、ヨーロッパ諸国、特に[[神聖ローマ皇帝]]が承認しなければ何の意味もなかった{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。1699年、フリードリヒ3世は皇帝[[レオポルト1世 (神聖ローマ皇帝)|レオポルト1世]]との交渉を再開したが、レオポルト1世が[[スペイン継承戦争]]の勃発目前という状況にあって同盟国を必要としたため、1700年11月16日の{{仮リンク|王冠条約|en|Crown Treaty}}でフリードリヒ3世の王としての戴冠に同意した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=127}}。また、[[ポーランド王領プロシア|ポーランド王領プロイセン]]が存在するため、フリードリヒ3世が「プロイセン国王」({{lang|de|König von Preußen}})ではなく[[プロイセンの王]]({{lang|de|König in Preußen}})を称することとなった{{Sfn|Weber|2003|p=13}}。イギリスとオランダもレオポルト1世とほとんど同じ理由により、フリードリヒ3世の称号昇格に同意した{{Sfn|Weber|2003|p=12}}。 |

|||

[[ファイル:Preussen 1701 Königsberg.jpg|thumb|400px|戴冠直後のプロイセン王[[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ1世]]]] |

|||

1701年1月17日、フリードリヒ3世はプロイセンの黒鷲を国章に採用、「[[各人に各人のものを]]」を[[標語]]に定めた{{Sfn|Beier|2007|p=162}}。翌18日にはプロイセン王フリードリヒ1世として妻[[ゾフィー・シャルロッテ・フォン・ハノーファー|ゾフィー・シャルロッテ]]とともに[[ケーニヒスベルク城]]で戴冠した{{Sfn|Beier|2007|p=162}}。28日、ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世は(ポーランド王としてではなく)選帝侯としてフリードリヒ3世に祝いの言葉を述べ{{Sfn|Weber|2003|p=13}}、2月には[[デンマーク=ノルウェー]]が[[大北方戦争]]での同盟を期待してフリードリヒ1世のプロイセン王昇格に同意、[[ロシア・ツァーリ国]]も同年にプロイセン王昇格に同意した{{Sfn|Weber|2003|p=12}}。その後、[[神聖ローマ帝国]]の諸侯の大半が同意し{{Sfn|Neugebauer|2006|p=128}}、スウェーデン王[[カール12世 (スウェーデン王)|カール12世]]が1703年に{{Sfn|Weber|2003|p=12}}、[[フランス王国]]と[[スペイン|スペイン王国]]が1713年に同意した{{Sfn|Neugebauer|2006|p=128}}。一方、[[ドイツ騎士団]]は[[クラクフ条約|1525年]]に[[ドイツ騎士団国]]が[[プロイセン公国]]として世俗化された後もプロイセン地域への主張を取り下げなかったため、フリードリヒ1世の戴冠を承認しなかった{{Sfn|Weber|2003|p=12}}。[[ドイツ騎士団総長]][[フランツ・ルートヴィヒ・フォン・デア・プファルツ]]は皇帝レオポルト1世の宮廷で抗議し、[[教皇]][[クレメンス11世 (ローマ教皇)|クレメンス11世]]は各地のカトリック聖職者に回状を送り、フリードリヒ1世の王位を承認するよう命じた{{Sfn|Weber|2003|p=13}}。そのため、教皇の文書では1787年までプロイセン王を「ブランデンブルク辺境伯」として呼称した{{Sfn|Weber|2003|p=13}}。[[ポーランド・リトアニア共和国]]の[[シュラフタ|貴族]]は[[ポーランド王領プロシア|ポーランド王領プロイセン]]が脅かされると考えてフリードリヒ1世の王位を承認せず、1764年{{Sfn|Weber|2003|p=14}}になってようやく承認した{{Sfn|Weber|2003|p=15}}。 |

|||

法律上ではブランデンブルクとプロイセンが1806年の神聖ローマ帝国解体まで[[同君連合|人的同君連合]]を組んでいたが、1701年時点では神聖ローマ皇帝によるブランデンブルクへの宗主権がすでに有名無実になっており、したがって1701年以降のブランデンブルクは実質的には[[プロイセン王国]]の一部としてみなされた。フリードリヒ1世も名目上でしか皇帝の宗主権を承認しなかった。 |

|||

== 行政 == |

|||

{{multiple image|direction=vertical|align=right|width=200|image1=Dom Berlin Stadtschlossminiatur 042.jpg|image2=Stadtschloss 1702.jpg|header=[[ベルリン王宮]]|caption1=[[ルネサンス]]期|caption2=1702年の設計}} |

|||

16世紀中旬、ブランデンブルク選帝侯は統治にあたって領邦等族に依存するようになり{{Sfn|Kotulla|2008|p=262}}、選帝侯領の負債、税収、財政は全て領邦等族の大委員会({{lang|de|Großer Ausschuß}})と信用事業({{lang|de|Kreditwerk}})といった選帝侯が掌握していない組織に握られた{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。このような状況が形成した理由は選帝侯[[ヨアヒム2世 (ブランデンブルク選帝侯)|ヨアヒム2世]]が1541年に領邦等族からの資金援助と引き換えに行った譲歩であったが、信用事業は1618年から1625年までの間破産に陥った{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。さらに、いかなる法的な約束、および選帝侯の不動産を抵当に入れるか売却するにあたって領邦等族が否決権を有するという状況でもあった{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。この状況から脱出すべく、選帝侯[[ヨアヒム・フリードリヒ (ブランデンブルク選帝侯)|ヨアヒム・フリードリヒ]]は1604年に顧問委員会として選帝侯領枢密院({{lang|de|Geheimer Rat für die Kurmark}})を設立した{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。枢密院は1613年には常設の組織に定められたが、[[三十年戦争]]により1651年まで影響力が全くなかった{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。 |

|||

三十年戦争が終結するまで、ブランデンブルク=プロイセンの各地域の政治体制はお互いから独立しており{{Sfn|Duchhardt|2006|p=101}}{{Sfn|Kotulla|2008|p=262}}、同一人物を君主として戴いている点でのみ共通していた{{Sfn|Kotulla|2008|p=265}}{{Sfn|Duchhardt|2006|p=101}}。選帝侯[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]はこの[[同君連合|人的同君連合]]を物的同君連合に改革しようとして{{Sfn|Kotulla|2008|p=265}}中央集権を進め、1651年に枢密院を自領の中央政府に定めようとしたが、これは非現実的であった{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。その代わり、フリードリヒ・ヴィルヘルムは各領土それぞれに選帝侯領参議官({{lang|de|Kurfürstlicher Rat}})と呼ばれる代官を任命、代官の人選を主に枢密院の顧問官から任命した{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。各領土の権力の中心は領邦政府({{lang|de|Landständische Regierung}}、プロイセンでは上級顧問官室({{lang|de|Oberratsstube}})、マルク伯領とクレーフェ公国では枢密領邦政府({{lang|de|Geheime Landesregierung}})と呼ばれる)のままであり、司法、財政、行政権を手中に収めていた{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。領邦政府による統治への対抗として、フリードリヒ・ヴィルヘルムは所領管理部({{lang|de|Amtskammer}})を設立し、領土、税収、選帝侯特権の調整にあたった{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。所領管理部はブランデンブルク(1652年)、クレーフェとマルク(1653年)、ポンメルン(1654年)、プロイセン(1661年)、マクデブルク(1680年)の順で導入され{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}、1680年には信用事業がフリードリヒ・ヴィルヘルムに掌握された{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。 |

|||

[[北方戦争]]に勝利し、自身の立場を強化したフリードリヒ・ヴィルヘルムはさらなる改革に踏み切り、1660年にクレーフェの憲法を、1661年にマルクの憲法を改正して、領邦等族から独立して選帝侯に忠実な官僚を任命できるよう変更した{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}。プロイセン公国では1663年に領邦議会の伝統的な特権を再確認したが{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}、領邦議会は特権を選帝侯の主権への干渉に使わないよう約束した{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。1666年/1667年にはブランデンブルクで領邦等族の同意なく物品税({{lang|de|Akzise}})を徴収してブランデンブルク=プロイセンの常備軍の財源とし{{Sfn|Kotulla|2008|p=266}}、プロイセンでは領邦議会が1656年に物品税の徴収に同意したものの1674年には領邦議会の同意なしに徴収するようになり、それが常態化した結果プロイセン領邦議会は1704年までに徴税拒否権を実質的に放棄した{{Sfn|Kotulla|2008|p=267}}。以降物品税はポンメルン(1682年)、マクデブルク(1688年)、クレーフェとマルク(1716年 – 1720年)に導入された{{Sfn|Kotulla|2008|pp=266–267}}。これらの改革により、国庫の歳入はフリードリヒ・ヴィルヘルムの治世中に3倍も増え{{Sfn|Duchhardt|2006|p=101}}、一方で領民の税金負担は[[フランス王国]]の国民の2倍に上昇した{{Sfn|Duchhardt|2006|p=108}}。 |

|||

[[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世/1世]]の治世において、ブランデンブルク=プロイセンの領土は実質的には[[プロイセン王国]]の州に変更された{{Sfn|Kotulla|2008|p=265}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムの遺言状ではブランデンブルク=プロイセンを息子の間で分割するとされたが、長男であるフリードリヒ3世は皇帝の支持を得て、ゲーラ条約によりホーエンツォレルン家の領土分割が禁じられたとして単独で領土を継承した{{Sfn|Kotulla|2008|p=269}}。1689年、ブランデンブルク=プロイセン全体を管理する枢密財務庁({{lang|de|Geheime Hofkammer}}、1713年に財政総督府({{lang|de|Generalfinanzdirektorium}})に改称)が設立され{{Sfn|Kotulla|2008|p=270}}、各領土の所領管理部の上級機関として機能した{{Sfn|Kotulla|2008|p=270}}。また軍を管理する軍事監察庁({{lang|de|Kriegskommissariat}})を統括する中央機関である{{仮リンク|軍事総監察庁|en|General War Commissariat}}({{lang|de|Generalkriegskommissariat}})も設立され、1712年までに一般税務や警察業務も担当するようになった{{Sfn|Kotulla|2008|p=270}}。 |

|||

=== 地図 === |

|||

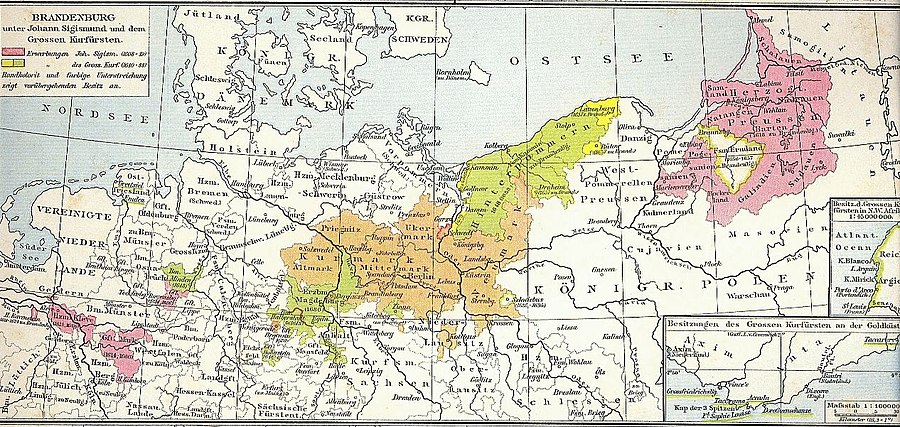

{{Wide image|Preussen-GrKF.jpg|900px|ブランデンブルク=プロイセンの地図。橙は[[ブランデンブルク選帝侯領]]、赤は[[ヨーハン・ジギスムント|ヨハン・ジギスムント]]の治世に獲得した領土、緑と黄は[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]の治世に獲得した領土。}} |

|||

{{clear}} |

|||

=== 領土の一覧 === |

|||

本節の出典は{{Sfn|Kotulla|2008|p=261}}。 |

|||

{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |

|||

|- |

|||

!地名 |

|||

!獲得年 |

|||

!注釈 |

|||

|- |

|||

|[[ブランデンブルク辺境伯領]] |

|||

|1411年 |

|||

|本領、[[神聖ローマ帝国]]の[[選帝侯]]領 |

|||

|- |

|||

|[[クレーフェ公国]] |

|||

|1614年 |

|||

|[[クサンテン条約]] |

|||

|- |

|||

|[[マルク伯領]] |

|||

|1614年 |

|||

|[[クサンテン条約]] |

|||

|- |

|||

|[[ラーヴェンスベルク伯領]] |

|||

|1614年 |

|||

|[[クサンテン条約]] |

|||

|- |

|||

|[[プロイセン公国]] |

|||

|1618年 |

|||

|[[ポーランド・リトアニア共和国|ポーランド]]の封土として継承。1656年の[[ケーニヒスベルク条約 (1656年)|ケーニヒスベルク条約]]により[[バルト帝国|スウェーデン]]の封土に変更、同年の[[ラビアウ条約]]と1657年の[[ヴェーラウ条約]]、[[ブロンベルク条約]]によりスウェーデンとポーランドから完全独立、1660年の[[オリヴァ条約]]で再確認 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ミンデン司教領|en|Bishopric of Minden}} |

|||

|1648年 |

|||

|[[ヴェストファーレン条約]] |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ハーベルシュタット司教区|en|Roman Catholic Diocese of Halberstadt|label=ハーベルシュタット司教領}} |

|||

|1648年 |

|||

|[[ヴェストファーレン条約]] |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ポンメルン州 (1653年-1815年)|en|Province of Pomerania (1653–1815)|label=ヒンターポンメルン}}と{{仮リンク|カンミーン司教領|en|Bishopric of Cammin}} |

|||

|1653年 |

|||

|[[グリムニッツ条約]]で継承権獲得、[[ヴェストファーレン条約]]で継承権再確認、[[シュテッティン条約 (1653年)|シュテッティン条約]]で正式に併合、[[サン=ジェルマン=アン=レー条約 (1679年)|サン=ジェルマン=アン=レー条約]]でわずかに拡大 |

|||

|- |

|||

|[[ヴァルミア|エルムラント]] |

|||

|1656年 |

|||

|[[ケーニヒスベルク条約 (1656年)|ケーニヒスベルク条約]]により[[バルト帝国|スウェーデン]]の封土として獲得、同年の[[ラビアウ条約]]で完全独立、1657年の[[ヴェーラウ条約]]と[[ブロンベルク条約]]で喪失 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ラウエンブルク・ウント・ビュートー・ラント|en|Lauenburg and Bütow Land|label=ラウエンブルク=ビュートー}} |

|||

|1657年 |

|||

|[[ブロンベルク条約]] |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ドラハイム|en|Draheim}} |

|||

|1657年 |

|||

|[[ブロンベルク条約]] |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|マクデブルク公国|en|Duchy of Magdeburg}} |

|||

|1680年 |

|||

|[[ヴェストファーレン条約]]の規定に基づき継承 |

|||

|} |

|||

== 宗教と移民誘致 == |

|||

[[ファイル:EdiktPotsdam.jpg|thumb|right|[[ポツダム勅令 (1685年)|ポツダム勅令]]]] |

|||

1613年、選帝侯[[ヨーハン・ジギスムント|ヨハン・ジギスムント]]が[[ルター派]]から[[カルヴァン派]]に改宗したが、「{{仮リンク|領主の信仰が、汝の信仰|en|Cuius regio, eius religio}}」に基づき領邦等族を改宗させることには失敗した{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。そのため、ヨハン・ジギスムントは宮廷ではカルヴァン派を採用したものの、1615年2月5日にはルター派に[[信仰の自由]]を与えた{{Sfn|Kotulla|2008|p=263}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世では[[三十年戦争]]からの復興を進める中、宗教庇護を提供する形でヨーロッパ諸国から移民を誘致、[[ポツダム勅令 (1685年)|ポツダム勅令]]で1万5千人以上の[[ユグノー]]を誘致した{{Sfn|Kotulla|2008|p=264}}。 |

|||

== 海軍と植民地 == |

|||

=== 東インド植民地計画 === |

|||

選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムは青年期を[[ポメラニア公国|ポンメルン]]の宮廷、港口都市の[[ヴォルガスト]](1631年 – 1633年)と[[シュチェチン|シュテッティン]](1633年 – 1635年)で過ごした後、[[ネーデルラント連邦共和国]](オランダ)の[[ライデン大学]]で学んだ<!--デン・ハーグ大学の存在が疑わしいので一旦省略-->(1635年 – 1638年){{Sfn|van der Heyden|2001|p=8}}。1640年にブランデンブルク=プロイセンを継承した後、オランダの技師をブランデンブルクに招聘し、ブランデンブルクの技師にオランダで学ばせ、1646年には[[オラニエ=ナッサウ家]]の[[ルイーゼ・ヘンリエッテ・フォン・オラニエン]]と結婚した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=8}}。このような背景もあり、[[三十年戦争]]が終結すると、フリードリヒ・ヴィルヘルムは復興への施策として(オランダで盛んに行われている)海外貿易への進出を試み、ブランデンブルク=プロイセンの[[東インド会社]]を創設しようとした{{Sfn|van der Heyden|2001|p=9}}。フリードリヒ・ヴィルヘルムは計画の一環としてオランダの提督だった{{仮リンク|アルノルト・ヘイセルス・ファン・リール|en|Arnold Gijsels van Lier}}を顧問に起用し、[[神聖ローマ帝国]]や帝国諸侯に参加を呼びかけたが{{Sfn|van der Heyden|2001|p=10}}、皇帝[[フェルディナント3世 (神聖ローマ皇帝)|フェルディナント3世]]は他国の利益を奪うことが危険であると考えて拒否した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=11}}。1651年には1万2千ポンドで[[デンマーク=ノルウェー]]からインドの{{仮リンク|ダンスボー砦|en|Fort Dansborg}}と{{仮リンク|タラガンバディー|en|Tharangambadi|label=トランケバー}}を購入し、[[ハンザ同盟]]の都市に投資を呼びかけたが、結局資金が集まらずデンマークとの購入条約は1653年に無効となった{{Sfn|van der Heyden|2001|p=9}}。 |

|||

=== 海軍 === |

|||

{{see also|{{仮リンク|ブランデンブルク海軍|en|Brandenburg Navy}}|{{仮リンク|プロイセン海軍|en|Prussian Navy}}}} |

|||

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1.5em;" |

|||

!colspan="7"|ブランデンブルク=プロイセン海軍{{Sfn|van der Heyden|2001|p=17}} |

|||

|- |

|||

!rowspan="2"|艦種 |

|||

!colspan="6"|艦船数 |

|||

|- |

|||

!1675年 |

|||

!1680年 |

|||

!1684年 |

|||

!1689年 |

|||

!1696年 |

|||

!1700年 |

|||

|- |

|||

|[[フリゲート]] |

|||

|6 |

|||

|15 |

|||

|16 |

|||

|12 |

|||

|6 |

|||

|4 |

|||

|- |

|||

|[[フリュート]] |

|||

|1 |

|||

|0 |

|||

|3 |

|||

|4 |

|||

|2 |

|||

|0 |

|||

|- |

|||

|[[スノー (船)|スノー]] |

|||

|0 |

|||

|1 |

|||

|5 |

|||

|4 |

|||

|1 |

|||

|0 |

|||

|- |

|||

|[[ガリオット]] |

|||

|0 |

|||

|5 |

|||

|4 |

|||

|2 |

|||

|1 |

|||

|0 |

|||

|- |

|||

|[[ヨット]] |

|||

|1 |

|||

|4 |

|||

|4 |

|||

|5 |

|||

|5 |

|||

|5 |

|||

|- |

|||

|その他 |

|||

|1 |

|||

|1 |

|||

|2 |

|||

|1 |

|||

|4 |

|||

|3 |

|||

|- |

|||

|colspan="7"|<small>1669年時点のヨーロッパの艦船数:25,000{{Sfn|van der Heyden|2001|p=21}}<br />1669年時点のオランダの艦船数:16,000{{Sfn|van der Heyden|2001|p=21}}</small> |

|||

|} |

|||

[[スコーネ戦争]]中の1675年の[[フェールベリンの戦い]]での勝利と[[スウェーデン領ポメラニア|スウェーデン領ポンメルン]]への侵攻を経て、フリードリヒ・ヴィルヘルムは海軍の創設を決意した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=11}}。彼はオランダの商人で船主の{{仮リンク|ベンヤミン・ラウレ|en|Benjamin Raule}}と面会し、ラウレは翌年にブランデンブルクに移住して{{Sfn|van der Heyden|2001|p=11}}海軍と植民地事業の舵取りを任せられた。ブランデンブルク=プロイセン海軍は最初はラウレから貸与された船10隻だけで創設されたが、対スウェーデン戦争における{{仮リンク|シュテッティン攻囲戦 (1677年)|de|Belagerung von Stettin (1677)|label=シュテッティン攻囲戦}}、[[シュトラールズント攻囲戦 (1678年)|シュトラールズント攻囲戦]]、[[リューゲン島侵攻 (1678年)|リューゲン島侵攻]]で勝利を収めた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=12}}。ラウレは[[東プロイセン]]の[[バルチースク|ピラウ]](現[[ロシア]]領バルチースク)で造船所を設立して、港口を増築した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=11}}。 |

|||

1679年の[[サン=ジェルマン=アン=レー条約 (1679年)|サン=ジェルマン=アン=レー条約]]で戦争が終結した後、ブランデンブルク=プロイセン海軍は[[バルト海]]でスウェーデン船の拿捕に専念、1680年にはブランデンブルク=プロイセンの船6隻が[[オーステンデ]]近くで[[スペイン]]船「カルロス2世」({{lang|la|Carolus Secundus}})を拿捕し、スペインが約束したはずの援助金を支払うよう圧力をかけた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=12}}。「カルロス2世」は「ブランデンブルク辺境伯」({{lang|de|Markgraf von Brandenburg}})に改名されて[[大西洋]]艦隊の旗艦になり、銀を積載しているスペイン船の拿捕を命じられたが、これは失敗に終わった{{Sfn|van der Heyden|2001|p=12}}。その後、海軍の規模が拡大すると、船を賃借するのではなく購入または建造にするようになり、1684年10月1日にはそれまで賃借している船を11万[[ターラー (通貨)|ターラー]]で購入した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=17}}。また、同年には{{仮リンク|オストフリースラント|en|East Frisia}}の[[エムデン]]がブランデンブルク=プロイセン海軍の基地になり、元の基地であるピラウからは造船所の一部、提督の邸宅、従業員向けの木造教会がエムデンに移動された{{Sfn|van der Heyden|2001|p=35}}。エムデンはブランデンブルク=プロイセン領ではなかったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムが近くの{{仮リンク|グレートジール|en|Greetsiel}}城を所有したため、エムデンと交渉して駐留軍と港口の維持で合意した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=35}}。 |

|||

=== グロース・フリードリヒスブルク植民地 === |

|||

一方のプロシア公領は、[[カトリック教会|カトリック]]の[[騎士修道会]]国家であった[[ドイツ騎士団国|ドイツ騎士団領]]が前身である。ホーエンツォレルン家の分家である[[アンスバッハ侯領|ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯]]家出身の騎士団総長[[アルブレヒト (プロイセン公)|アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク]]が、配下の騎士とともに[[プロテスタント]]に改宗し、[[ポーランド王国|ポーランド]]王の宗主下で騎士団領を世俗の[[領邦]]へと改めることが認められ、1525年に世襲の公領として成立した。 |

|||

{{further|{{仮リンク|グロース・フリードリヒスブルク|en|Brandenburger Gold Coast}}}} |

|||

[[ファイル:Kurbrandenburgi Navy.jpg|thumb|250px|right|『海上のブランデンブルク海軍』、{{仮リンク|リーフェ・フェルシュイア|en|Lieve Verschuier}}作、1684年。]] |

|||

1679年、ラウレはフリードリヒ・ヴィルヘルムに[[アフリカ]]の[[ギニア]]での植民地建設計画を提出し、フリードリヒ・ヴィルヘルムはそれ計画を許可した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=12}}。1680年7月、フリードリヒ・ヴィルヘルムは計画実施の命令を出し、アフリカの部族との貿易関係の確立と植民地建設に適する地点の探索という2つの任務を全うするための船2隻が選ばれた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}。9月17日、[[フリゲート]]の「ヴァッペン・フォン・ブランデンブルク」({{lang|de|Wappen von Brandenburg}})とモリアン({{lang|de|Morian}})がギニアに向けて出発{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}、1681年1月に到着した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}。しかし、ヴァッペン・フォン・ブランデンブルクの船員が[[オランダ西インド会社]]の主張する領土でアフリカ人に[[ブランデー]]を売ったため、オランダ西インド会社は3月にヴァッペン・フォン・ブランデンブルクを没収、一方でモリアンの船員はオランダに追い出される前の5月16日にギニア人酋長3人と契約を締結することに成功した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}。この契約は公式には貿易協定とされたものの、酋長がフリードリヒ・ヴィルヘルムの宗主権を認めるという条項{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}とブランデンブルク=プロイセンによる要塞建設を許可する条項が含まれた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=15}}ため、ブランデンブルク=プロイセンの植民地建設の始まりとされた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=14}}。 |

|||

植民地事業を推進すべく、{{仮リンク|ブランデンブルク・アフリカ会社|de|Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie}}が1682年3月7日に設立され{{Sfn|van der Heyden|2001|p=21}}、本社は[[ベルリン]]に、造船所は[[バルチースク|ピラウ]](1683年に[[エムデン]]に移転)に設けられた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=20}}。しかし、ブランデンブルク・アフリカ会社は設立から解散までを通して資金不足であり、ラウレやフリードリヒ・ヴィルヘルム自身などが私財を投じて遠征の資金を提供することとなった{{Sfn|van der Heyden|2001|p=21}}。1682年7月、東プロイセン出身の{{仮リンク|オットー・フリードリヒ・フォン・デア・グレーベン|en|Otto Friedrich von der Groeben}}率いる遠征隊がギニアに派遣され、{{仮リンク|グロース・フリードリヒスブルク砦|de|Fort Groß Friedrichsburg}}を建てた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=23}}。1684年2月24日には再び現地の酋長と条約を締結して、近くの{{仮リンク|アクィーダ|en|Akwidaa|label=アッカダ}}({{lang|de|Accada}}、現[[ガーナ]]領アクィーダ)で2つの砦を建設する許可を得た{{Sfn|van der Heyden|2001|p=31}}。この2つ目の砦はフリードリヒ・ヴィルヘルムの2人目の妻に因んでドロテーンシャンツェ({{lang|de|Dorotheenschanze}}、{{仮リンク|シャンツェ|en|Schanze}}は防御工事の一種)に名付けられた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=32}}。1685年2月4日、グロース・フリードリヒスブルクの約30km東にある[[セコンディ・タコラディ|タッカラリ]]({{lang|de|Taccarary}}、現[[ガーナ]]領タコラディ)で3つ目の条約が締結された{{Sfn|van der Heyden|2001|p=32}}。そして、グロース・フリードリヒスブルクとドロテーンシャンツェの間にあるタクラマ村({{lang|de|Taccrama}})の近くで4つ目の砦が建設され、ゾフィー=ルイーゼ=シャンツェ({{lang|de|Sophie-Louise-Schanze}})と呼ばれた{{Sfn|van der Heyden|2001|p=32}}。合計としてはグロース・フリードリヒスブルク植民地が海岸線の約50kmにわたる長さを占拠したが、内陸への拡張はしなかった{{Sfn|van der Heyden|2001|p=34}}。 |

|||

アルブレヒトが1568年に死去すると、[[うつ病|鬱病]]を患っていたと言われる息子[[アルブレヒト・フリードリヒ (プロイセン公)|アルブレヒト・フリードリヒ]]がプロシア公位を継承した。公領は、その従兄であるアンスバッハ辺境伯兼[[バイロイト侯領|クルムバッハ辺境伯]][[ゲオルク・フリードリヒ (ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯)|ゲオルク・フリードリヒ]]が1603年まで、次いで宗家の[[ブランデンブルク辺境伯|ブランデンブルク選帝侯]][[ヨアヒム・フリードリヒ (ブランデンブルク選帝侯)|ヨアヒム・フリードリヒ]]が1608年まで[[摂政]]として治めた。 |

|||

=== アルガン植民地 === |

|||

アルブレヒト・フリードリヒの娘[[アンナ・フォン・プロイセン (1576-1625)|アンナ]]はヨアヒム・フリードリヒの息子[[ヨーハン・ジギスムント|ヨハン・ジギスムント]]と結婚し、ホーエンツォエルン家宗家にプロシア公領を継承する権利が譲渡された。ヨハン・ジギスムントはアルブレヒトの死去した1618年にプロシア公位を獲得した。しかし、プロシア公領は1657年までポーランド王の宗主下にとどまった。 |

|||

{{further|{{仮リンク|アルガン島|en|Arguin}}}} |

|||

[[File:Plan fo Arguin 1721.JPG|thumb|300px|{{仮リンク|アルガン島|en|Arguin|label=アルガン}}砦の地図、1721年。]] |

|||

ブランデンブルク=プロイセンの第二の植民地は[[西アフリカ]]海岸の{{仮リンク|アルガン湾|en|Bay of Arguin}}(現[[モーリタニア]]領)沖に建設された。それまでヨーロッパの植民地にならなかったギニアの植民地と違い、アルガンでは1520年に[[ポルトガル王国]]が本島である{{仮リンク|アルガン島|en|Arguin}}で砦を建設しており、1580年にポルトガル本国とともに[[スペイン]]の支配下となった{{Sfn|van der Heyden|2001|p=39}}。アルガン植民地は1638年に[[ネーデルラント連邦共和国]]に奪われ、1678年には[[フランス王国]]に奪われたが、フランスは維持費の高さを鑑みてアルガン植民地を放棄、直後に砦を取り壊した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=39}}。1685年7月27日、フリードリヒ・ヴィルヘルムとラウレは遠征隊を派遣、遠征隊は10月1日に無人となっていた植民地を占領した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=39}}。その後、砦が再建され、現地住民との連絡も確立した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=40}}。これらの動きを警戒したフランスは1687年末に砦の再占領を目指して船を派遣したが{{Sfn|van der Heyden|2001|p=40}}、フリゲート1隻とさらに小型な船1隻しかなかったためブランデンブルク=プロイセンの駐留軍に撃退された{{Sfn|van der Heyden|2001|p=41}}。フランスが現地住民の多くを奴隷として連れ去っていたため、ブランデンブルク=プロイセンはフランス船の撃退で現地住民との関係を改善した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=41}}。アルガン植民地は経済においてはグロース・フリードリヒスブルクより重要性が下ではあったが、主要な奴隷港口の1つとしては機能した{{Sfn|van der Heyden|2001|p=42}}。 |

|||

=== カリブ海の植民地事業 === |

|||

[[ゲオルク・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|ゲオルク・ヴィルヘルム]]の1619年から1640年までの治世の間に、ホーエンツォレルン家の領地は[[三十年戦争]]の被害を受けた。[[バルト帝国|スウェーデン]]はゲオルク・ヴィルヘルムに同盟を強いて、ブランデンブルク=プロイセンの領土を事実上占領した。ゲオルクの後継者[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (ブランデンブルク選帝侯)|フリードリヒ・ヴィルヘルム]]はスウェーデンとの間に講和を締結した。また、スウェーデンは[[ポメラニア公国]]を占領していたが、ブランデンブルク=プロイセンはポメラニアの幼公[[ボキスラフ14世]]が1637年に夭折すると、その継承権を得た。しかし、ボキスラフ14世はスウェーデンとシュテッティン同盟を結んでおり、帝国全体でも継承権が容認されず、ブランデンブルク=プロイセンとスウェーデンはその継承権を巡り、国境協定が結ばれた後も[[領有権]]を巡って争い続けることとなった。 |

|||

{{Further|{{仮リンク|ザンクト・トーマス (ブランデンブルクの植民地)|en|Saint Thomas (Brandenburg colony)}}}} |

|||

アフリカで植民地を建設したことで、ブランデンブルク=プロイセンはいわゆる[[三角貿易]]に進出できるようになったが、3つ目の角である[[カリブ海]]では貿易港に欠いた。1684年にフランスから[[セント・クロイ島|サン・クロワ島]]と[[セントビンセント島|サン・ヴァンサン島]]を購入しようとして拒否され{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=15}}、1685年11月{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=16}}に[[デンマーク=ノルウェー]]から[[セント・トーマス島|サンクト・トマス島]]を購入しようとして失敗した後{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=15}}、ブランデンブルクとデンマークの間で協定が締結され、{{仮リンク|ブランデンブルク・アフリカ会社|de|Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie}}がサンクト・トマス島の一部を30年間租借して基地として使用、一方主権はデンマークが所有したままで、統治権は{{仮リンク|デンマーク西インド会社|en|Danish West India Company}}が所有したままとなった{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=16}}。その後、ブランデンブルク船がグロース・フリードリヒスブルクから奴隷450人を積載して出発、1686年にサンクト・トマス島に到着した{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=16}}。ブランデンブルク=プロイセンが租借した地域は首府[[シャーロット・アマリー|シャルロッテ・アマーリエ]]近くにあって、{{lang|de|Brandenburgery}}という名前であり、それ以外にも西方のクルム湾({{lang|en|Krum Bay}})とボルドー地所({{lang|en|Bordeaux Estates}})を租借した{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=16}}。1688年時点ではヨーロッパ人300人と奴隷数百人がブランデンブルク租借地に住んでいた{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=17}}。1695年11月、フランス軍がサンクト・トマス島に上陸したが、ブランデンブルク租借地のみを略奪し、デンマークの植民地は略奪しなかった{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=21}}。1731年にブランデンブルク・アフリカ会社が破産すると、ブランデンブルク租借地は1735年に放棄され{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=23}}、残った資産は1738年にオークションで売却された{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=23}}。 |

|||

1687年に[[ビエケス島|クラブ島]]({{lang|de|Krabbeninsel}}、現[[プエルトリコ]]のビエケス島)を領有しようとする試みもあったが、デンマーク、[[イングランド王国|イングランド]]、スペインも領有権を主張しており、1692年の2度目の遠征でデンマークが島を占領していることを知ると、クラブ島領有の計画は放棄された{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|pp=21–22}}。また、1689年には{{仮リンク|ピーター島|en|Peter Island|label=ピーテル島}}を占領したが、小さすぎて貿易や定住に適さなかった{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=22}}。1691年には[[クールラント・ゼムガレン公国]]と協定を締結して[[トバゴ島]]を分割したが、クールラント人がすでにトバゴ島に住んでいない上、イングランドも領有権を主張していたため、協定は無効になり、代わって開始されたイングランドとの交渉は合意に至らなかった{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=22}}。1695年、[[トルトラ島]]で足場を築くことが試みられたが、イングランドに移住を拒否され{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=22}}、1697年には[[シント・ユースタティウス島]]の購入をイングランドに拒否された{{Sfn|Carreras|Maihold|2004|p=22}}。 |

|||

その後、フリードリヒは[[ネーデルランド連邦共和国]]との同盟を求めた。1648年の[[ヴェストファーレン条約]]で[[勢力均衡]]が重視された結果、フリードリヒはヒンターポンメルン公領(東部ポメラニア)、[[ハルバーシュタット]]司教領、[[ミンデン (ノルトライン=ヴェストファーレン)|ミンデン]]司教領を属領とし、[[マクデブルク]]大司教領の継承権を獲得するという漁夫の利を得た。正確なスウェーデンとブランデンブルクの国境はポメラニアに定められ、[[シュテッティン条約]]でほぼ確定した。1680年からはこれらの領域とカミン司教領はブランデンブルク=プロイセンに併合された。 |

|||

== 出典 == |

|||

スウェーデンがポーランドに宣戦し、ポーランドの[[大洪水時代]]といわれる[[内戦]]に介入すると、[[北方戦争]]が開始された。フリードリヒ・ヴィルヘルムはこの戦争につけこんだ。1657年、ブランデンブルク=プロイセンは{{仮リンク|ヴェーラウ=ブロンベリ条約|en|Treaty of Bromberg|label=ヴェーラウ条約}}でポーランド王[[ヴワディスワフ4世 (ポーランド王)|ヴワディスワフ4世]]からプロシア公領の完全な独立を獲得した(1660年の[[オリヴァ条約|オリヴァ協定]]によって確定し、プロイセン公国となった)。条約ではポーランド王権下の権利としてホーエンツォレルン家の血筋が絶えたとき、プロイセン公国は合法的にポーランド領に復帰するとされた。この条項は、互いの国の統治変更で更新されるとされたが、1700年に期限切れになった。 |

|||

{{Reflist|20em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

1675年、ポーランド王[[ヤン3世 (ポーランド王)|ヤン3世ソビェスキ]]は[[フランス王国|フランス]]と密約を結び、ポーランドがプロシアを攻撃し、フランスはその間に[[オスマン帝国]]に[[ポーランド・リトアニア共和国|ポーランド=リトアニア共和国]]の領土の返還を求めるとした。オスマン帝国への敵対行為の結果、ポーランドはブランデンブルクか、フランスの敵対国[[ハプスブルク君主国|オーストリア]]を攻撃するはずだった。しかしヤン3世は[[教皇]]に逆らい、ポーランドの上流貴族([[マグナート]])はオスマン帝国を大脅威として捉えており、ポーランドの有力者はベルリンやウィーンからの[[賄賂]]を受けていたために、この提案は破綻した<ref>''History of Poland''. 著Gieysztor, Alexander, Stefan Kieniewicz, Emanuel Rostworowski, Janusz Tazbir, Henryk Wereszycki。PWN. Warsaw, 1979. ISBN 83-01-00392-8</ref>。 |

|||

=== 英語出典 === |

|||

*{{Cite book2|language=en|last=Citino|first=Robert Michael|title=The German way of war. From the Thirty Years' War to the Third Reich |publisher=University Press of Kansas|year=2005|series=Modern war studies|isbn=0-7006-1410-9|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|language=en|last=Frost|first=Robert I|authorlink=ロバート・I・フロスト|title=The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe 1558-1721|publisher=Longman|location=Harlow|year=2000|isbn=978-0-582-06429-4|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|language=en|last=Gieysztor|first=Aleksander|last2=Stefan|first2=Kieniewicz|last3=Rostworowski|first3=Emanuel|last4=Tazbir|first4=Janusz|last5=Wereszycki|first5=Henryk|title=History of Poland|publisher=PWN|location=Warsaw|date=1979|isbn=83-01-00392-8|ref={{SfnRef|Gieysztor|Kieniewicz|Rostworowski|Tazbir|1979}}}} |

|||

*{{Cite book2|language=en|title=The Cambridge Modern History|editor-last=Leathes|editor-first=Stanley Mordaunt |editor2-last=Ward|editor2-first=Adolphus William |editor3-last=Prothero|editor3-first=George Walter |publisher=CUP Archive|year=1964|volume=1|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|language=en|title=The Rise of Brandenburg-Prussia|first=Margaret|last=Shennan|year=1995|publisher=Routledge|isbn=0-415-12938-9|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|language=en|title=Fractured Europe, 1600-1721|first=David J.|last=Sturdy|publisher=Wiley-Blackwell|year=2002|page=59|isbn=0-631-20513-6|ref=harv}} |

|||

=== ドイツ語出典 === |

|||

フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世の下で、ブランデンブルク=プロイセンは飛躍的に成長した。内政においては[[ポツダム勅令 (1685年)|ポツダム勅令]]を発し、[[フォンテーヌブローの勅令]]によって追放された[[フランス王国|フランス]]の[[ユグノー]]を受け入れたことで人口が増加し、高度な技術や文化がブランデンブルク=プロイセンに伝えられることとなった。また、[[オランダ侵略戦争]]に付随する[[スウェーデン・ブランデンブルク戦争|スウェーデンとの戦争]]に勝利し、神聖ローマ帝国内における影響力を高めることに成功した。これらの事績によって、フリードリヒ・ヴィルヘルムは'''大選帝侯'''と称されるまでになり、ブランデンブルク=プロイセンの強大化の基礎を築いた立役者となった。 |

|||

*{{Cite book2|title=Die Chronik der Deutschen|first=Brigitte|last=Beier|publisher=wissenmedia|year=2007|isbn=3-577-14374-6|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|editor1-last= Buchholz |editor1-first= Werner |title= Pommern |year=1999 |publisher= Siedler |language=de|isbn= 3-88680-780-0|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Carreras|first=Sandra|last2=Maihold|first2=Günther|title=Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur|publisher=LIT|year=2004|series=Europa-Übersee|volume=12|isbn=3-8258-6306-9|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Duchhardt|first=Heinz|chapter=Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640-1688)|title=Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II|editor-last=Kroll|editor-first=Frank-Lothar|publisher=Beck|year=2006|pages=95–112|isbn=3-406-54129-1|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Gabel|first=Helmut|title=Krieg und Kultur. Die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen Republik und im Deutschen Reich 1568-1648|editor-last=Lademacher|editor-first=Horst |editor2-last=Groenveld|editor2-first=Simon|publisher=Waxmann|year=1998|chapter=Altes Reich und europäische Friedensordnung. As pekte der Friedenssicherung zwischen 1648 und dem Beginn des Holländischen Krieges|pages=463–480|isbn=3-89325-575-3|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Gotthard|first=Axel|chapter=Zwischen Luthertum und Calvinismus (1598-1640)|title=Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II|editor-last=Kroll|editor-first=Frank-Lothar|publisher=Beck|year=2006|pages=74–94|isbn=3-406-54129-1|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Hammer|first=Ulrike|title=Kurfürstin Luise Henriette. Eine Oranierin als Mittlerin zwischen den Niederlanden und Brandenburg-Preußen|publisher=Waxmann|year=2001|series=Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas|volume=4|isbn=3-8309-1105-X|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=van der Heyden|first=Ulrich|title=Rote Adler an Afrikas Küste. Die brandenburgisch-preussische Kolonie Grossfriedrichsburg in Westafrika|publisher=Selignow|year=2001|edition=2|isbn=3-933889-04-9|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Jähnig|first=Bernhart|title=Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Historische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation|editor-last=Willoweit|editor-first=Dietmar |editor2-last=Lemberg|editor2-first=Hans|publisher=Oldenbourg Wissenschaftsverlag|location=Munich|year=2006|series=Völker, Staaten und Kulturen in Ostmitteleuropa|volume=2|pages=51–72|chapter=Die politischen und rechtlichen Außenbeziehungen des Herzogtums Preußen (1525-1660)|isbn=3-486-57839-1|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Klueting|first=Harm|title=Reformatio vitae Johann Jakob Fabricius (1618/20-1673). Ein Beitrag zu Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung im Luthertum des 17. Jahrhunderts|publisher=LIT|year=2003|series=Historia profana et ecclesiastica|volume=9|isbn=3-8258-7051-0|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Kotulla|first=Michael|title=Einführung in die deutsche Verfassungsgeschichte. Vom alten Reich bis Weimar (1495 bis 1933)|publisher=Springer|year=2008|pages=261ff|isbn=3-540-48705-0|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Neugebauer|first=Wolfgang|chapter=Friedrich III./I. (1688-1713)|title=Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II|editor-last=Kroll|editor-first=Frank-Lothar|publisher=Beck|year=2006|pages=113–133|isbn=3-406-54129-1|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Neuhaus|first=Helmut|title=Das Reich in der frühen Neuzeit|publisher=Oldenbourg|year=2003|edition=2|series=Enzyklopädie deutscher Geschichte|volume=42|isbn=3-486-56729-2|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|title=Macht oder Recht: frühneuzeitliche Politik im Obersächsischen Reichskreis|first=Thomas|last=Nicklas|publisher=Franz Steiner Verlag|year=2002|pages=214ff|isbn=3-515-07939-4|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|title=Der Dreissigjährige Krieg|first=Georg|last=Schmidt|edition=7|publisher=C.H.Beck|year=2006|isbn=3-406-49034-4|language=de|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book2|last=Weber|first=Matthias|title=Preussen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte|publisher=Oldenbourg|year=2003|series=Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa|volume=21|isbn=3-486-56718-7|language=de|ref=harv}} |

|||

=== その他 === |

|||

神聖ローマ帝国内では[[ボヘミア王国]]を除いて、王号の使用を認められた諸侯はいなかった。しかし、プロイセン公国は帝国の領域外にあった。そこで選帝侯[[フリードリヒ1世 (プロイセン王)|フリードリヒ3世]]は、[[スペイン継承戦争]]でハプスブルク家を支援する見返りとして、皇帝[[レオポルト1世 (神聖ローマ皇帝)|レオポルト1世]]からプロイセンにおける王号の使用を認められ、1701年に「[[プロイセンの王]]」フリードリヒ1世として戴冠した。これはポーランドとの全てのつながりを断ち切ることを意味し、それを端的に示すものとして、フリードリヒ1世はポーランド語を流暢に喋る最後のプロイセン統治者となった。1773年、かつての公国は東プロイセン州に、[[ポーランド王領プロシア]]は[[西プロイセン]]州に再編された。1815年、旧ブランデンブルク選帝侯領は、それ自体が[[プロイセン王国]]のブランデンブルク州に変わっていった。 |

|||

*{{Cite book2|title=Gemeinsame Bekannte: Schweden und Deutschland in der Frühen Neuzeit|editor1-first=Ivo|editor1-last=Asmus|editor2-first=Jens E.|editor2-last=Droste|editor3-last=Olesen|first=Jens E.|last=Olesen|chapter=Christian IV og dansk Pommernpolitik|publisher=LIT Verlag|year=2003|pages=383–396|isbn=3-8258-7150-9|language=da|ref=harv}} |

|||

== |

== 関連図書 == |

||

*[[クリストファー・クラーク|Clark, Christopher]]. ''Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947'' (2008). |

|||

{{Reflist}} |

|||

*Gagliardo, John G. ''Germany under the Old Regime, 1600–1790'' (1991) [https://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=54794651 online edition]. |

|||

*[[ハヨ・ホルボーン|Holborn, Hajo]]. ''A History of Modern Germany.'' Vol 2: ''1648–1840'' (1962). |

|||

*Hughes, Michael. ''Early Modern Germany, 1477–1806'' (1992). |

|||

*{{Cite book2|title=Brandenburgische Geschichte|first1=Ingo|last1=Materna|first2=Kurt|last2=Adamy|publisher=Akademie Verlag|year=1995|pages=317ff|isbn=3-05-002508-5|language=de}} |

|||

*[[シーラ・オグルヴィ|Ogilvie, Sheilagh]]. ''Germany: A New Social and Economic History, Vol. 1: 1450–1630'' (1995) 416pp; ''Germany: A New Social and Economic History, Vol. 2: 1630–1800'' (1996), 448pp. |

|||

*{{Cite book2|title=Das 17. und 18. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens|editor-last=von Neugebauer|editor-first=Wolfgang|publisher=de Gruyter|year=2009|series=Handbuch der Preußischen Geschichte |volume=1|isbn=978-3-11-014091-0|language=de}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[ブランデンブルク辺境伯]] |

|||

*[[プロシア公領]] |

|||

*[[プロイセン]] |

*[[プロイセン]] |

||

*[[ドイツ騎士団]] |

*[[ドイツ騎士団]] |

||

*[[ドイツ騎士団国]] |

|||

*[[プロイセンの王]] |

*[[プロイセンの王]] |

||

*[[プロイセン国王]] |

*[[プロイセン国王]] |

||

*[[ブランデンブルク統治者の一覧]] |

|||

*[[プロイセン統治者の一覧]] |

|||

{{coord|52|31|N|13|24|E|type:country_source:kolossus-eswiki|display=title}} |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{DEFAULTSORT:ふらんてんふるくふろいせん}} |

{{DEFAULTSORT:ふらんてんふるくふろいせん}} |

||

[[Category: |

[[Category:ブランデンブルク=プロイセン|*]] |

||

[[Category:神聖ローマ帝国の領邦国家]] |

|||

[[Category:ブランデンブルクの歴史]] |

[[Category:ブランデンブルクの歴史]] |

||

[[Category:プロイセンの歴史]] |

[[Category:プロイセンの歴史]] |

||

[[Category:かつてプロイセンに存在した国家]] |

[[Category:かつてプロイセンに存在した国家]] |

||

[[Category:1618年に設立された国家・領域]] |

[[Category:1618年に設立された国家・領域]] |

||

[[Category: |

[[Category:1701年に廃止された国家・領域]]<!--実質的な廃止--> |

||

[[Category:1806年に廃止された国家・領域]]<!--名目上の廃止--> |

|||

[[Category:同君連合]] |

|||

2020年3月8日 (日) 11:12時点における版

- ブランデンブルク=プロイセン

- 独: Brandenburg-Preußen

-

←

←

1618年 - 1701年  →

→

(ブランデンブルクの紋章) (プロイセンの紋章)

1618年時点のブランデンブルク=プロイセン-

公用語 ドイツ語、ポーランド語 首都 ベルリン、ケーニヒスベルク - ブランデンブルク選帝侯およびプロイセン公

-

1618年 - 1619年 ヨハン・ジギスムント 1619年 - 1640年 ゲオルク・ヴィルヘルム 1640年 - 1688年 フリードリヒ・ヴィルヘルム 1688年 - 1701年 フリードリヒ3世および1世 - 変遷

-

同君連合の成立 1618年8月27日 プロイセン公領の独立 1657年9月19日 プロイセン王戴冠 1701年1月18日 神聖ローマ帝国解散 1806年8月6日

ブランデンブルクとプロイセンの歴史 | ||||

| ノルトマルク 965年 - 983年 |

プルーセン 先史 - 13世紀 | |||

| リューティチ族 983年 - 12世紀 | ||||

| ブランデンブルク辺境伯領 1157年 - 1618年(1806年) |

ドイツ騎士団国 1224年 - 1525年 | |||

| プロイセン公国 1525年 - 1618年(1701年) |

王領プロイセン 1454年 / 1466年 - 1772年 | |||

| ブランデンブルク=プロイセン 1618年 - 1701年 | ||||

| プロイセン王国 1701年 - 1772年 | ||||

| プロイセン王国 1772年 - 1918年 | ||||

| プロイセン自由州 1918年 - 1947年 |

クライペダ地方 1920年 - 1939年 / 1945年 - 現在 |

回復領 1918年 / 1945年 - 現在 | ||

| ブランデンブルク州 1947年 - 1952年 / 1990年 - 現在 |

カリーニングラード州 1945年 - 現在 | |||

ブランデンブルク=プロイセン(ドイツ語: Brandenburg-Preußen、低地ドイツ語: Brannenborg-Preußen)はホーエンツォレルン家によるブランデンブルク選帝侯領とプロイセン公国の同君連合に対する、歴史学における呼称。ホーエンツォレルン家の本家筋であるブランデンブルク選帝侯家は分家であるプロイセン公家と婚姻関係を結んだが、1618年にプロイセン公家の男系男子が断絶すると、ブランデンブルク選帝侯がプロイセン公国を継承して同君連合が成立した。また、この婚姻関係と1614年のクサンテン条約により、ブランデンブルク選帝侯はクサンテン条約によりクレーフェ公国、マルク伯領、ラーヴェンスベルク伯領を継承した。

概要

1618年から1648年までの三十年戦争において、ブランデンブルクは大きな損害を被った。当時のブランデンブルク選帝侯が3度も陣営を変えたため、ブランデンブルクはプロテスタントとカトリック双方の軍に蹂躙されることになり、食糧を奪われた上、国民の半分以上が殺害されるか逃亡せざるを得ず、ベルリンなどの主要都市が廃墟と化し、復旧には数十年もかかった。1648年のヴェストファーレン条約で戦争が終結したとき、ブランデンブルクはミンデン司教領とハーベルシュタット司教領を獲得、さらにヒンターポンメルン(1653年のシュテッティン条約で正式に併合)とマクデブルク公国(1680年に正式に併合)の継承権を認められた。北方戦争中の1657年にはブロンベルク条約を締結してプロイセンを宗主国ポーランドから離脱して完全独立、ラウエンブルク=ビュートーとドラハイムを獲得した。さらにスウェーデン・ブランデンブルク戦争の講和条約であるサン=ジェルマン=アン=レー条約(1679年)でブランデンブルク領ポンメルン州をオーデル川下流まで拡大した。

17世紀後半、「大選帝侯」フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世にはプロイセンがヨーロッパ大国として成長する基礎を築いた。1653年に常備軍を設立し、その成果としてワルシャワの戦い(1656年)、フェールベリンの戦い(1675年)、クルシュー潟越えの追撃戦(1679年)が挙げられ、またブランデンブルク海軍と海外植民地のグロース・フリードリヒスブルクとアルガンも同時期に設立された。1685年のポツダム勅令によりヨーロッパ各地から追放されたプロテスタント(主にユグノー)の移民誘致も成功をおさめた。フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世よりブランデンブルク=プロイセンの中央集権化が推進され、領邦議会の影響力が削がれるようになった。

プロイセン公国が神聖ローマ帝国域外にある独立国であるため、歴代ブランデンブルク選帝侯はプロイセン王への昇格を目指したが、選帝侯フリードリヒ3世はスペイン継承戦争と大北方戦争における同盟交渉でハプスブルク家の神聖ローマ皇帝レオポルト1世の承認を勝ち取り、1701年に「プロイセンの王」フリードリヒ1世に昇格した。法律上ではブランデンブルクとプロイセンが1806年の神聖ローマ帝国解体まで人的同君連合を組んでいたが、1701年時点では神聖ローマ皇帝によるブランデンブルクへの宗主権がすでに有名無実になっており、したがって1701年以降のブランデンブルクは実質的にはプロイセン王国の一部としてみられた。フリードリヒ1世以降歴代プロイセン王は引き続き中央集権化と領土拡大を推し進め、ばらばらな侯国の集まりという17世紀でよくみられる国制をベルリン王宮から統治される州という中央集権制に改革した。

歴史

同君連合の成立

ホーエンツォレルン家本家は15世紀よりブランデンブルク辺境伯領を領有しており、また神聖ローマ帝国の選帝侯資格も有していた[1]。1525年、クラクフ条約によりドイツ騎士団国の一部がプロイセン公国として世俗化された[1]。クラクフ条約に基づき、プロイセン公国はポーランド王国の封土になり、ホーエンツォレルン家の分家出身のドイツ騎士団総長アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク=アンスバッハが初代プロイセン公に即位した[2]。アルブレヒトは1550年にアンナ・マリア・フォン・ブラウンシュヴァイク=カレンベルク=ゲッティンゲン(母エリーザベト・フォン・ブランデンブルクがホーエンツォレルン家本家出身)と再婚、後継者のアルブレヒト・フリードリヒをもうけた[3]。その後、ブランデンブルク選帝侯家は1563年にポーランド王よりプロイセン公位の継承権を与えられた[3]。1568年にアルブレヒトが死去してアルブレヒト・フリードリヒが公位を継承したが[3]、母アンナ・マリアも同年に死去、以降アルブレヒト・フリードリヒに精神疾患の兆候が表れるようになった[3]。アルブレヒト・フリードリヒは1573年にマリエ・エレオノーレ・フォン・ユーリヒ=クレーフェ=ベルクと結婚、娘を数人もうけたが、精神疾患により[4]プロイセン公国の統治はアルブレヒトの叔父の息子にあたる[3]ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯ゲオルク・フリードリヒ(摂政在任:1577年 – 1603年)に委ねられた[1]。

1594年、アルブレヒト・フリードリヒの娘アンナ・フォン・プロイセンがヨアヒム・フリードリヒ・フォン・ブランデンブルク(1598年にブランデンブルク選帝侯に即位)の息子ヨハン・ジギスムントと結婚した[5]。この結婚により、ブランデンブルク選帝侯はプロイセン公国の継承権を改めて確保するとともにユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国の継承権も確保した[5]。1603年にプロイセン摂政ゲオルク・フリードリヒが死去すると、ヨアヒム・フリードリヒがその後任になり[1]、同年にはホーエンツォレルン家の成員の間でゲーラ条約が締結され、ホーエンツォレルン家領の分割相続が禁じられた[1]。

1618年にアルブレヒト・フリードリヒが死去すると、ヨハン・ジギスムント(同年にブランデンブルク選帝侯に即位)がプロイセン公位を継承したが[6]、プロイセン公国は1656年/1657年まで引き続きポーランド王国の封土だった[7]。また、ヨハン・ジギスムントが1616年に卒中を起こしており、とても統治できる状態ではなかったため、その妻アンナは1619年にヨハン・ジギスムントが再度卒中を起こして死去するまで代わりにプロイセン公国を統治した[6]。

ゲオルク・ヴィルヘルムの治世(1619年 – 1640年)

ヨハン・ジギスムントが死去すると、息子ゲオルク・ヴィルヘルムがブランデンブルク選帝侯とプロイセン公に即位した。ゲオルク・ヴィルヘルムはザクセン選帝侯領のオーバーザクセン・クライスにおける主導権を破ろうとしたが、失敗に終わった[8]。ブランデンブルクとザクセンの敵対がちょうど三十年戦争の最中におきたため、オーバーザクセン・クライスの守備は弱体化し、アルブレヒト・フォン・ヴァレンシュタイン率いる皇帝軍の侵攻を許してしまった[8]。ゲオルク・ヴィルヘルムは三十年戦争において中立を表明したが、ヴァレンシュタインの軍勢という脅威に直面して折れざるを得ず、1627年のケーニヒスベルク条約でやむなくカトリック側(皇帝側)について軍の駐留を許可した[9]。1630年にスウェーデンが参戦してブランデンブルクに進軍すると、ゲオルク・ヴィルヘルムは再び中立を表明したが、スウェーデン王グスタフ2世アドルフはブランデンブルク=プロイセンの多くの地域を占領し、ベルリンを前に軍を集結させたため、ゲオルク・ヴィルヘルムは折れてスウェーデン側で再参戦した[10]。ゲオルク・ヴィルヘルムはスウェーデンとの同盟は締結しなかったが、スウェーデンに領内の通行権を与え、要塞2か所と援助金を提供した[10]。しかし、これはカトリック連盟を再び敵に回すことを意味し、ブランデンブルクなどのホーエンツォレルン家領が再度カトリック側の軍勢に蹂躙されることとなった。

「大選帝侯」フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世(1640年 – 1688年)

三十年戦争がまだ終結していない1640年、ゲオルク・ヴィルヘルムが死去し、息子フリードリヒ・ヴィルヘルムが即位した。フリードリヒ・ヴィルヘルムは後に「大選帝侯」(Der Große Kurfürst)として知られる人物であり[11]、幼年期にカルヴァン派のヨハン・フリードリヒ・フォン・カルクム(Johann Friedrich von Kalkum)の教育を受け、青年期にグランドツアーに出てネーデルラント連邦共和国を訪れており、叔母の夫にあたるグスタフ2世アドルフとは即位以前に青年期に一度面会していた。これらの出来事がフリードリヒ・ヴィルヘルムの性格を形成したとされる[11]。

三十年戦争の終結

フリードリヒ・ヴィルヘルムが即位したとき、ブランデンブルク=プロイセンはちょうど三十年戦争による政治、経済、人口の危機に陥っている最中であった[11]。フリードリヒ・ヴィルヘルムは即位直後にブランデンブルク軍を解散したが、1643年/1644年に軍を再建した[12]。このとき、フリードリヒ・ヴィルヘルムがスウェーデンとの和約および中立協定を締結したという説があるが、締結しなかったとする異説もある。というのも、1641年の条約とされる文書は存在するものの、条約が批准されたことはなく、また偽造であるとする指摘も多かった。いずれにしても、フリードリヒ・ヴィルヘルムの手腕によりブランデンブルク=プロイセンが再び成長に向かったのは定説となっている[13]。

戦争の行方については、スウェーデン軍が北ドイツを支配しており、さらにベールヴァルデ条約でフランス王国と同盟したため、スウェーデンは1648年のヴェストファーレン条約の交渉を牛耳ることになった。スウェーデンがドイツ北部海岸に属領を獲得してバルト海を支配するという野望を抱えていたため[14]、フリードリヒ・ヴィルヘルムがポンメルンのシュテッティンを領有してオーデル川の河口を支配するという野望は潰えた[15]。

歴代ブランデンブルク選帝侯は(ホーエンツォレルン家がブランデンブルク選帝侯に就任する以前の時代でも)北への拡張を通じてバルト海への出口を獲得しようとしていた。1529年のグリムニッツ条約により、ポンメルン公国を治めるポンメルン家が断絶した場合、ブランデンブルク選帝侯による継承が保証された。そのため、ポンメルン家最後のポンメルン公ボギスラフ14世が1637年に死去すると、ブランデンブルク選帝侯がポンメルン公国を継承するはずだったが[12]、ボギスラフ14世は1630年のシュテッティン条約で公国の実質的な支配権をスウェーデンに譲渡しており[16]、スウェーデンはボギスラフ14世の死後もブランデンブルクの主張に従わなかった。結局、ヴェストファーレン条約でポンメルン公国をブランデンブルクとスウェーデンの間で分割することが定められ、国境線は1653年のシュテッティン条約で定められた[17]。これにより、スウェーデンはオーデル川下流を含む西ポンメルン(スウェーデン領ポメラニア)を領有、ブランデンブルクは東ポンメルン(ヒンターポンメルン)を領有した[17]。フリードリヒ・ヴィルヘルムはポンメルン分割という結果に満足しておらず、以降ポンメルン全体の領有がフリードリヒ・ヴィルヘルムの外交政策における目標の1つとなった[18]。

ヴェストファーレン条約において、フリードリヒ・ヴィルヘルムは西ポンメルンを領有しない代償としてミンデンとハーベルシュタットの2司教領を世俗化させて併合、マクデブルク大司教領を世俗化した上での継承権を得た[15]。それ以外にもデレンブルク、レーゲンシュタイン伯領、クレッテンベルク伯領、ローラ伯領といった小規模な領土を獲得した[17]。フリードリヒ・ヴィルヘルムが領土獲得を果たした背景にはフランスがホーエンツォレルン家を強化してハプスブルク家との間の勢力均衡を図りたいという意向がある。フリードリヒ・ヴィルヘルム自身はこれらの領土より西ポンメルンのほうが重要という考えだったが、これらの領土は長期的にはプロイセンのドイツにおける覇権争いに役に立つこととなった[15]。

三十年戦争による損害

ブランデンブルク=プロイセンの領地のうち、三十年戦争で最も大きな破壊を受けたのはブランデンブルク選帝侯領だった[15]。戦前の時点でも、ブランデンブルク選帝侯領は神聖ローマ帝国の他地域と比べて人口密度が低く、あまり豊かではなかったが、三十年戦争でさらに60の町、48の城、約5,000の村が破壊された[15]。人口の約5割が死亡し、一部地域では9割が死亡したほどだった[19]。郊外に住む人口は死亡と都市への逃亡により戦前の30万から戦後の7万5千に減った[19]。ベルリン=ケルンとフランクフルト・アン・デア・オーダーではそれぞれ3分の1と3分の2の人口減だった[19]。この傾向は新しく獲得した領土でも同じであり、ポンメルンでは住民の3分の2が死亡し[20]、マクデブルクは帝国の中でも富裕な都市だったが焼き討ちに遭って住民のほとんどが虐殺された[21]。被害の最も少ない地域はポーランド・スウェーデン戦争にしか関与していないプロイセン公国[5]、そしてミンデン司教領である[17]。

戦後は復興に向けた努力がなされたものの、一部地域では三十年戦争前の人口密度に戻ったのは18世紀中旬になってのこととなった[19]。

ユーリヒ=ベルク侵攻

1614年、ブランデンブルク選帝侯とプファルツ=ノイブルク公の間のユーリヒ継承戦争はクサンテン条約により終結、同条約によりニーダーラインのユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国が分割され、プロテスタント側のブランデンブルクがクレーフェとマルクを、カトリック側のプファルツ=ノイブルク公がユーリヒとベルクを獲得した。プファルツ=ノイブルク公ヴォルフガング・ヴィルヘルムは1647年にフリードリヒ・ヴィルヘルムと合意し、ユーリヒ、クレーフェ、ベルクではプロテスタントを採用するとしたが、三十年戦争が終結すると合意を破り、フリードリヒ・ヴィルヘルムから合意に従うよう抗議された[22]。そして、フリードリヒ・ヴィルヘルムは1651年6月にヴェストファーレン条約を破り、ユーリヒとベルクに侵攻した[23]。侵攻には宗教目的のほか、領土拡大という目的もあったとされる[23]。

このとき、ロレーヌ公国の軍勢がまだ動員を解除しておらずニーダーライン周辺で活動していたため、ヴォルフガング・ヴィルヘルムはロレーヌを味方につけようとし、一方フリードリヒ・ヴィルヘルムはネーデルラント連邦共和国(オランダ)からの支持を求めた[23]。そのため、ユーリヒ=ベルクをめぐる紛争は再度の国際戦争に発展する可能性があったが、オランダは中立を表明してフリードリヒ・ヴィルヘルムへの支援を拒否、さらに帝国等族や領邦等族も反対したため、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなく帝国からの仲介に応じて1651年10月にクレーフェ条約を締結、侵攻を中止した[24]。侵攻の原因となった宗教問題については1672年に解決された[25]。結果的には戦闘が回避され、ブランデンブルク=プロイセン軍のやることといえば牛を盗むぐらいだったが(これによりデュッセルドルフ牛戦争と呼ばれた)、フリードリヒ・ヴィルヘルムの名声はこの一件で大きく損なわれた[26]。

常備軍

戦争での経験により、フリードリヒ・ヴィルヘルムはブランデンブルク=プロイセンがのし上がるには常備軍が必要であると考えるようになった[12][27]。予備軍の招集と維持金の拠出は伝統的には領邦議会の特権だったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムは将来的には財源が領邦議会から独立している常備軍の創設を目指すべきと考えた[12]。彼はまず1653年7月26日の勅令で領邦議会から軍の創設への同意を勝ち得て、領邦等族からの財源を確保した[27]。その代償として免税、家産裁判権、農奴制の承認といった特権を認めた[28]。

領邦議会からの財源は最初は6年間と限定されていたが、フリードリヒ・ヴィルヘルムは6年経過した後も徴収を続け、しかも徴収を目的とする官職を設けた[28]。資金拠出は1662年に領邦議会より再確認されたが、1666年/1667年には財源が不動産税から物品税(Akzise)に変更された[28]。ブランデンブルク=プロイセンの町は1657年以降兵士ではなく資金を提供するよう定められ、1665年には領邦議会も追加資金を提供した場合兵士の提供を免除されるようになった[28]。軍の規模は最初の8千人[29]から拡大を続け、1688年には2万5千人[12]から3万人になっていた[29]。このときには軍の財源を領邦議会から独立させるという目標も達成したが[12]、1688年時点の軍費は150万ターラーとなっており、これは国家予算の約5割に相当する[12]。フリードリヒ・ヴィルヘルムが後述の行政改革を断行したのも、軍の財源を安定させ、領邦議会に依存しないようにすることが一番の目的であり[30]、それを目的とした理由は軍事で成功を収めることを国際での名声を得る唯一の方法と考えたためだった[13]。

北方戦争

1655年、スウェーデンがポーランド・リトアニア共和国に侵攻したことで北方戦争が勃発した[31]。フリードリヒ・ヴィルヘルムはリンスク条約に基づき王領プロイセンを守備したが、スウェーデン軍に太刀打ちできずプロイセン公国に撤退せざるを得なかった[32]。スウェーデン軍がプロイセン首都ケーニヒスベルクまで追撃したため[33]、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなく講和に応じて、1656年1月のケーニヒスベルク条約でスウェーデンと同盟を締結、プロイセン公国とエルムラントをスウェーデンの封土としてスウェーデン王カール10世グスタフから改めて授けられた[34]。プロイセン=スウェーデン同盟軍が同年6月のワルシャワの戦いに勝利したことでフリードリヒ・ヴィルヘルムは名声を得[7]、一方カール10世グスタフは戦況に迫られ、フリードリヒ・ヴィルヘルムの同盟脱落を防ぐために同年11月にラビアウ条約を締結、プロイセン公国とエルムラントの完全独立を約束し、さらに12月にはラドノート条約でヴィエルコポルスカの割譲を約束した[35]。

戦況が反スウェーデン側有利になり、さらにポーランド王ヤン2世カジミェシュがヴェーラウ条約とブロンベルク条約でプロイセン公国の完全独立(エルムラントの割譲は認めず)を承認すると、フリードリヒ・ヴィルヘルムは反スウェーデン側に寝返った[5]。同条約ではホーエンツォレルン家が断絶した場合、プロイセン公国がポーランド王領に併合されることも規定した[36]。北方戦争は1660年に終結、講和条約であるオリヴァ条約ではプロイセン公国の独立が再確認された[5]。フリードリヒ・ヴィルヘルムは北方戦争でスウェーデン領ポンメルンに侵攻したものの、これは領土割譲にはつながらなかった[37]。

仏蘭戦争とスコーネ戦争

1672年に勃発した仏蘭戦争において、ブランデンブルク=プロイセンは1669年の条約でネーデルラント連邦共和国(オランダ)と同盟を締結していたためオランダ側で参戦したが、フランスにクレーフェを占領される結果となった[38]。1673年6月、フリードリヒ・ヴィルヘルムはオランダを見捨ててフランスと援助条約を締結、フランス軍をクレーフェから撤退させた[38]。神聖ローマ帝国がフランスに宣戦布告すると(いわゆる帝国戦争)、ブランデンブルク=プロイセンは再び寝返り、帝国側について軍を供出した[38]。これに対し、フランスは同盟国スウェーデンに圧力をかけ、北からブランデンブルク=プロイセンに攻撃するよう仕向け[39]、スウェーデン王カール11世は気乗りしなかったもののフランスからの援助金に依存していたためやむなく応じ、1674年にブランデンブルク領ウッカーマルクを攻撃してスコーネ戦争のドイツ戦線を開いた[39](スウェーデンのブランデンブルク侵攻 (1674年-1675年)を参照)。フリードリヒ・ヴィルヘルムはすぐに自軍をライン川からブランデンブルク北部に向け、ちょうど沼地を渡っているスウェーデン軍後衛に遭遇した。これが1675年のフェールベリンの戦いである[40]。軍事的にはそれほど大規模な戦闘ではなかったが、その意義は大きく[41]、フリードリヒ・ヴィルヘルムはここから反撃を開始してスウェーデン領ポンメルン経由でスウェーデン軍を追撃した[42](ポメラニア戦役 (1675年-1676年)を参照)。

ポーランド王ヤン3世ソビェスキはプロイセン公国への宗主権を回復しようとしており、その計画の一環として1675年6月11日にフランスと同盟を締結した[43]。フランスは援助金などの支援を約束し、ヤン3世はフランスによるポーランド・リトアニア共和国国内での募兵とハプスブルク家を背後から撹乱するためのハンガリー反乱軍への進軍を約束した[43]。計画が成功するにはまずポーランド・オスマン戦争を終結させる必要があったが、これはフランスの外交官による努力にもかかわらず失敗に終わった[44]。その上、教皇領がヤン3世の計画に反対、ポーランドの地主層もオスマン帝国のほうが脅威であるとして反対、マグナートたちもブランデンブルクとハプスブルク家の贈賄を受けて反対した[45]。ポーランド国内のカトリック信者もプロテスタントであるハンガリー反乱軍への援助に反対し、ヤン3世の計画への不満がふくれあがった[46]。そのため、最初の問題である対オスマン戦争は1676年のジュラウノ条約で解決したものの、ヤン3世は皇帝側につき[46]、プロイセン攻撃の計画は破棄された[45]。

一方、スウェーデン領ポンメルンではフリードリヒ・ヴィルヘルムが大半を平定し、リューゲン島はデンマーク=ノルウェーが占領した[42](リューゲン島侵攻 (1678年)も参照)。フリードリヒ・ヴィルヘルムは続いてクルシュー潟越えの追撃戦でスウェーデン軍をプロイセンから追い出したが[47]、フランス王ルイ14世はナイメーヘンの和約で仏蘭戦争を終結させると軍を東に進めてスウェーデンを救援、フリードリヒ・ヴィルヘルムはやむなくサン=ジェルマン=アン=レー条約で戦争前の原状回復に同意した[38]。結果としてはオーデル川右岸の小さな地域をスウェーデン領ポンメルンから割譲させただけに終わったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムはこの戦争で名を轟かせた[40]。

フリードリヒ3世/1世の治世(1688年 – 1713年)

ブランデンブルク選帝侯フリードリヒ3世(1701年よりプロイセン王フリードリヒ1世)は1657年にケーニヒスベルクで生まれた[48]。父フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世では1679年のサン=ジェルマン=アン=レー条約でフランスと友好な関係を築いたが、ユグノー問題をめぐり再び悪化した[49]。そのため、フリードリヒ・ヴィルヘルムは1686年12月22日にハプスブルク家の神聖ローマ皇帝レオポルト1世と同盟を締結した[49]。この同盟において、フリードリヒ・ヴィルヘルムはシュレージエンへの請求を取り下げ、その代償としてブランデンブルク領ノイマルクに隣接するシュヴィーブスを獲得した[49]。フリードリヒ3世は同盟交渉にあたって選帝侯世子として参加し、1688年に選帝侯領を継承すると同盟の継続を約束、さらに秘密裏にシュヴィーブスを返還するという条約改正に同意、1694年にそれを履行した[49]。フリードリヒ3世はそれ以降治世を通してハプスブルク家に味方し、対仏戦争でも軍を出した[49]。1693年、フリードリヒ3世はウィーンにあるハプスブルク家の宮廷で王への昇格を主張しはじめ、一旦は失敗に終わるが、以降も王への昇格を諦めなかった[49]。

称号の昇格はただの飾りではなく、政治のかけひきにおける優勢を得るためにも必要なことだった[49]。フリードリヒ3世はすでに選帝侯という高位にあったが、バイエルン公マクシミリアン1世が三十年戦争中の1623年にバイエルン選帝侯になり、1648年のヴェストファーレン条約でプファルツ選帝侯が再創設され、ハノーファー家のエルンスト・アウグストも1692年に選帝侯位を得ており[50]、元は7人だった選帝侯が9人まで増えた上(うち世俗諸侯は6人)、以降も増える公算が大きかった[51]。また、選帝侯のうちザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世は1697年にポーランド王に選出されており、ハノーファー選帝侯はイギリスの王位継承権を確保した[51]。したがって、フリードリヒ3世の立場からは称号の停滞が権力の喪失を意味し、1697年のレイスウェイク条約でブランデンブルク=プロイセンの主張がヨーロッパ諸国の君主から無視されたこともそれを証明した[51]。

神聖ローマ帝国では皇帝とボヘミア王のみ王号の使用を認められたが、プロイセンは帝国の領域外にあるのでその制限が適用されず、またプロイセン公として主権を有していたこともあり、フリードリヒ3世はプロイセン公国からプロイセン王国への昇格を目指すこととなった[51]。しかし、フリードリヒ3世の顧問の一部はこの目標の実現性を疑問視しており、またたとえ昇格がなされたとしても、ヨーロッパ諸国、特に神聖ローマ皇帝が承認しなければ何の意味もなかった[51]。1699年、フリードリヒ3世は皇帝レオポルト1世との交渉を再開したが、レオポルト1世がスペイン継承戦争の勃発目前という状況にあって同盟国を必要としたため、1700年11月16日の王冠条約でフリードリヒ3世の王としての戴冠に同意した[51]。また、ポーランド王領プロイセンが存在するため、フリードリヒ3世が「プロイセン国王」(König von Preußen)ではなくプロイセンの王(König in Preußen)を称することとなった[52]。イギリスとオランダもレオポルト1世とほとんど同じ理由により、フリードリヒ3世の称号昇格に同意した[53]。

1701年1月17日、フリードリヒ3世はプロイセンの黒鷲を国章に採用、「各人に各人のものを」を標語に定めた[54]。翌18日にはプロイセン王フリードリヒ1世として妻ゾフィー・シャルロッテとともにケーニヒスベルク城で戴冠した[54]。28日、ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世は(ポーランド王としてではなく)選帝侯としてフリードリヒ3世に祝いの言葉を述べ[52]、2月にはデンマーク=ノルウェーが大北方戦争での同盟を期待してフリードリヒ1世のプロイセン王昇格に同意、ロシア・ツァーリ国も同年にプロイセン王昇格に同意した[53]。その後、神聖ローマ帝国の諸侯の大半が同意し[55]、スウェーデン王カール12世が1703年に[53]、フランス王国とスペイン王国が1713年に同意した[55]。一方、ドイツ騎士団は1525年にドイツ騎士団国がプロイセン公国として世俗化された後もプロイセン地域への主張を取り下げなかったため、フリードリヒ1世の戴冠を承認しなかった[53]。ドイツ騎士団総長フランツ・ルートヴィヒ・フォン・デア・プファルツは皇帝レオポルト1世の宮廷で抗議し、教皇クレメンス11世は各地のカトリック聖職者に回状を送り、フリードリヒ1世の王位を承認するよう命じた[52]。そのため、教皇の文書では1787年までプロイセン王を「ブランデンブルク辺境伯」として呼称した[52]。ポーランド・リトアニア共和国の貴族はポーランド王領プロイセンが脅かされると考えてフリードリヒ1世の王位を承認せず、1764年[56]になってようやく承認した[57]。

法律上ではブランデンブルクとプロイセンが1806年の神聖ローマ帝国解体まで人的同君連合を組んでいたが、1701年時点では神聖ローマ皇帝によるブランデンブルクへの宗主権がすでに有名無実になっており、したがって1701年以降のブランデンブルクは実質的にはプロイセン王国の一部としてみなされた。フリードリヒ1世も名目上でしか皇帝の宗主権を承認しなかった。

行政

16世紀中旬、ブランデンブルク選帝侯は統治にあたって領邦等族に依存するようになり[58]、選帝侯領の負債、税収、財政は全て領邦等族の大委員会(Großer Ausschuß)と信用事業(Kreditwerk)といった選帝侯が掌握していない組織に握られた[59]。このような状況が形成した理由は選帝侯ヨアヒム2世が1541年に領邦等族からの資金援助と引き換えに行った譲歩であったが、信用事業は1618年から1625年までの間破産に陥った[59]。さらに、いかなる法的な約束、および選帝侯の不動産を抵当に入れるか売却するにあたって領邦等族が否決権を有するという状況でもあった[59]。この状況から脱出すべく、選帝侯ヨアヒム・フリードリヒは1604年に顧問委員会として選帝侯領枢密院(Geheimer Rat für die Kurmark)を設立した[59]。枢密院は1613年には常設の組織に定められたが、三十年戦争により1651年まで影響力が全くなかった[59]。

三十年戦争が終結するまで、ブランデンブルク=プロイセンの各地域の政治体制はお互いから独立しており[30][58]、同一人物を君主として戴いている点でのみ共通していた[27][30]。選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムはこの人的同君連合を物的同君連合に改革しようとして[27]中央集権を進め、1651年に枢密院を自領の中央政府に定めようとしたが、これは非現実的であった[29]。その代わり、フリードリヒ・ヴィルヘルムは各領土それぞれに選帝侯領参議官(Kurfürstlicher Rat)と呼ばれる代官を任命、代官の人選を主に枢密院の顧問官から任命した[29]。各領土の権力の中心は領邦政府(Landständische Regierung、プロイセンでは上級顧問官室(Oberratsstube)、マルク伯領とクレーフェ公国では枢密領邦政府(Geheime Landesregierung)と呼ばれる)のままであり、司法、財政、行政権を手中に収めていた[29]。領邦政府による統治への対抗として、フリードリヒ・ヴィルヘルムは所領管理部(Amtskammer)を設立し、領土、税収、選帝侯特権の調整にあたった[29]。所領管理部はブランデンブルク(1652年)、クレーフェとマルク(1653年)、ポンメルン(1654年)、プロイセン(1661年)、マクデブルク(1680年)の順で導入され[29]、1680年には信用事業がフリードリヒ・ヴィルヘルムに掌握された[28]。

北方戦争に勝利し、自身の立場を強化したフリードリヒ・ヴィルヘルムはさらなる改革に踏み切り、1660年にクレーフェの憲法を、1661年にマルクの憲法を改正して、領邦等族から独立して選帝侯に忠実な官僚を任命できるよう変更した[28]。プロイセン公国では1663年に領邦議会の伝統的な特権を再確認したが[28]、領邦議会は特権を選帝侯の主権への干渉に使わないよう約束した[29]。1666年/1667年にはブランデンブルクで領邦等族の同意なく物品税(Akzise)を徴収してブランデンブルク=プロイセンの常備軍の財源とし[28]、プロイセンでは領邦議会が1656年に物品税の徴収に同意したものの1674年には領邦議会の同意なしに徴収するようになり、それが常態化した結果プロイセン領邦議会は1704年までに徴税拒否権を実質的に放棄した[29]。以降物品税はポンメルン(1682年)、マクデブルク(1688年)、クレーフェとマルク(1716年 – 1720年)に導入された[60]。これらの改革により、国庫の歳入はフリードリヒ・ヴィルヘルムの治世中に3倍も増え[30]、一方で領民の税金負担はフランス王国の国民の2倍に上昇した[61]。

フリードリヒ3世/1世の治世において、ブランデンブルク=プロイセンの領土は実質的にはプロイセン王国の州に変更された[27]。フリードリヒ・ヴィルヘルムの遺言状ではブランデンブルク=プロイセンを息子の間で分割するとされたが、長男であるフリードリヒ3世は皇帝の支持を得て、ゲーラ条約によりホーエンツォレルン家の領土分割が禁じられたとして単独で領土を継承した[62]。1689年、ブランデンブルク=プロイセン全体を管理する枢密財務庁(Geheime Hofkammer、1713年に財政総督府(Generalfinanzdirektorium)に改称)が設立され[63]、各領土の所領管理部の上級機関として機能した[63]。また軍を管理する軍事監察庁(Kriegskommissariat)を統括する中央機関である軍事総監察庁(Generalkriegskommissariat)も設立され、1712年までに一般税務や警察業務も担当するようになった[63]。

地図

領土の一覧

本節の出典は[64]。

| 地名 | 獲得年 | 注釈 |

|---|---|---|

| ブランデンブルク辺境伯領 | 1411年 | 本領、神聖ローマ帝国の選帝侯領 |

| クレーフェ公国 | 1614年 | クサンテン条約 |

| マルク伯領 | 1614年 | クサンテン条約 |

| ラーヴェンスベルク伯領 | 1614年 | クサンテン条約 |

| プロイセン公国 | 1618年 | ポーランドの封土として継承。1656年のケーニヒスベルク条約によりスウェーデンの封土に変更、同年のラビアウ条約と1657年のヴェーラウ条約、ブロンベルク条約によりスウェーデンとポーランドから完全独立、1660年のオリヴァ条約で再確認 |

| ミンデン司教領 | 1648年 | ヴェストファーレン条約 |

| ハーベルシュタット司教領 | 1648年 | ヴェストファーレン条約 |

| ヒンターポンメルンとカンミーン司教領 | 1653年 | グリムニッツ条約で継承権獲得、ヴェストファーレン条約で継承権再確認、シュテッティン条約で正式に併合、サン=ジェルマン=アン=レー条約でわずかに拡大 |

| エルムラント | 1656年 | ケーニヒスベルク条約によりスウェーデンの封土として獲得、同年のラビアウ条約で完全独立、1657年のヴェーラウ条約とブロンベルク条約で喪失 |

| ラウエンブルク=ビュートー | 1657年 | ブロンベルク条約 |

| ドラハイム | 1657年 | ブロンベルク条約 |

| マクデブルク公国 | 1680年 | ヴェストファーレン条約の規定に基づき継承 |

宗教と移民誘致

1613年、選帝侯ヨハン・ジギスムントがルター派からカルヴァン派に改宗したが、「領主の信仰が、汝の信仰」に基づき領邦等族を改宗させることには失敗した[59]。そのため、ヨハン・ジギスムントは宮廷ではカルヴァン派を採用したものの、1615年2月5日にはルター派に信仰の自由を与えた[59]。フリードリヒ・ヴィルヘルムの治世では三十年戦争からの復興を進める中、宗教庇護を提供する形でヨーロッパ諸国から移民を誘致、ポツダム勅令で1万5千人以上のユグノーを誘致した[65]。

海軍と植民地

東インド植民地計画

選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムは青年期をポンメルンの宮廷、港口都市のヴォルガスト(1631年 – 1633年)とシュテッティン(1633年 – 1635年)で過ごした後、ネーデルラント連邦共和国(オランダ)のライデン大学で学んだ(1635年 – 1638年)[66]。1640年にブランデンブルク=プロイセンを継承した後、オランダの技師をブランデンブルクに招聘し、ブランデンブルクの技師にオランダで学ばせ、1646年にはオラニエ=ナッサウ家のルイーゼ・ヘンリエッテ・フォン・オラニエンと結婚した[66]。このような背景もあり、三十年戦争が終結すると、フリードリヒ・ヴィルヘルムは復興への施策として(オランダで盛んに行われている)海外貿易への進出を試み、ブランデンブルク=プロイセンの東インド会社を創設しようとした[67]。フリードリヒ・ヴィルヘルムは計画の一環としてオランダの提督だったアルノルト・ヘイセルス・ファン・リールを顧問に起用し、神聖ローマ帝国や帝国諸侯に参加を呼びかけたが[68]、皇帝フェルディナント3世は他国の利益を奪うことが危険であると考えて拒否した[69]。1651年には1万2千ポンドでデンマーク=ノルウェーからインドのダンスボー砦とトランケバーを購入し、ハンザ同盟の都市に投資を呼びかけたが、結局資金が集まらずデンマークとの購入条約は1653年に無効となった[67]。

海軍

| ブランデンブルク=プロイセン海軍[70] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 艦種 | 艦船数 | |||||

| 1675年 | 1680年 | 1684年 | 1689年 | 1696年 | 1700年 | |

| フリゲート | 6 | 15 | 16 | 12 | 6 | 4 |

| フリュート | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |

| スノー | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |

| ガリオット | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |

| ヨット | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |

| 1669年時点のヨーロッパの艦船数:25,000[71] 1669年時点のオランダの艦船数:16,000[71] | ||||||

スコーネ戦争中の1675年のフェールベリンの戦いでの勝利とスウェーデン領ポンメルンへの侵攻を経て、フリードリヒ・ヴィルヘルムは海軍の創設を決意した[69]。彼はオランダの商人で船主のベンヤミン・ラウレと面会し、ラウレは翌年にブランデンブルクに移住して[69]海軍と植民地事業の舵取りを任せられた。ブランデンブルク=プロイセン海軍は最初はラウレから貸与された船10隻だけで創設されたが、対スウェーデン戦争におけるシュテッティン攻囲戦、シュトラールズント攻囲戦、リューゲン島侵攻で勝利を収めた[72]。ラウレは東プロイセンのピラウ(現ロシア領バルチースク)で造船所を設立して、港口を増築した[69]。

1679年のサン=ジェルマン=アン=レー条約で戦争が終結した後、ブランデンブルク=プロイセン海軍はバルト海でスウェーデン船の拿捕に専念、1680年にはブランデンブルク=プロイセンの船6隻がオーステンデ近くでスペイン船「カルロス2世」(Carolus Secundus)を拿捕し、スペインが約束したはずの援助金を支払うよう圧力をかけた[72]。「カルロス2世」は「ブランデンブルク辺境伯」(Markgraf von Brandenburg)に改名されて大西洋艦隊の旗艦になり、銀を積載しているスペイン船の拿捕を命じられたが、これは失敗に終わった[72]。その後、海軍の規模が拡大すると、船を賃借するのではなく購入または建造にするようになり、1684年10月1日にはそれまで賃借している船を11万ターラーで購入した[70]。また、同年にはオストフリースラントのエムデンがブランデンブルク=プロイセン海軍の基地になり、元の基地であるピラウからは造船所の一部、提督の邸宅、従業員向けの木造教会がエムデンに移動された[73]。エムデンはブランデンブルク=プロイセン領ではなかったが、フリードリヒ・ヴィルヘルムが近くのグレートジール城を所有したため、エムデンと交渉して駐留軍と港口の維持で合意した[73]。

グロース・フリードリヒスブルク植民地

1679年、ラウレはフリードリヒ・ヴィルヘルムにアフリカのギニアでの植民地建設計画を提出し、フリードリヒ・ヴィルヘルムはそれ計画を許可した[72]。1680年7月、フリードリヒ・ヴィルヘルムは計画実施の命令を出し、アフリカの部族との貿易関係の確立と植民地建設に適する地点の探索という2つの任務を全うするための船2隻が選ばれた[74]。9月17日、フリゲートの「ヴァッペン・フォン・ブランデンブルク」(Wappen von Brandenburg)とモリアン(Morian)がギニアに向けて出発[74]、1681年1月に到着した[74]。しかし、ヴァッペン・フォン・ブランデンブルクの船員がオランダ西インド会社の主張する領土でアフリカ人にブランデーを売ったため、オランダ西インド会社は3月にヴァッペン・フォン・ブランデンブルクを没収、一方でモリアンの船員はオランダに追い出される前の5月16日にギニア人酋長3人と契約を締結することに成功した[74]。この契約は公式には貿易協定とされたものの、酋長がフリードリヒ・ヴィルヘルムの宗主権を認めるという条項[74]とブランデンブルク=プロイセンによる要塞建設を許可する条項が含まれた[75]ため、ブランデンブルク=プロイセンの植民地建設の始まりとされた[74]。

植民地事業を推進すべく、ブランデンブルク・アフリカ会社が1682年3月7日に設立され[71]、本社はベルリンに、造船所はピラウ(1683年にエムデンに移転)に設けられた[76]。しかし、ブランデンブルク・アフリカ会社は設立から解散までを通して資金不足であり、ラウレやフリードリヒ・ヴィルヘルム自身などが私財を投じて遠征の資金を提供することとなった[71]。1682年7月、東プロイセン出身のオットー・フリードリヒ・フォン・デア・グレーベン率いる遠征隊がギニアに派遣され、グロース・フリードリヒスブルク砦を建てた[77]。1684年2月24日には再び現地の酋長と条約を締結して、近くのアッカダ(Accada、現ガーナ領アクィーダ)で2つの砦を建設する許可を得た[78]。この2つ目の砦はフリードリヒ・ヴィルヘルムの2人目の妻に因んでドロテーンシャンツェ(Dorotheenschanze、シャンツェは防御工事の一種)に名付けられた[79]。1685年2月4日、グロース・フリードリヒスブルクの約30km東にあるタッカラリ(Taccarary、現ガーナ領タコラディ)で3つ目の条約が締結された[79]。そして、グロース・フリードリヒスブルクとドロテーンシャンツェの間にあるタクラマ村(Taccrama)の近くで4つ目の砦が建設され、ゾフィー=ルイーゼ=シャンツェ(Sophie-Louise-Schanze)と呼ばれた[79]。合計としてはグロース・フリードリヒスブルク植民地が海岸線の約50kmにわたる長さを占拠したが、内陸への拡張はしなかった[80]。

アルガン植民地

ブランデンブルク=プロイセンの第二の植民地は西アフリカ海岸のアルガン湾(現モーリタニア領)沖に建設された。それまでヨーロッパの植民地にならなかったギニアの植民地と違い、アルガンでは1520年にポルトガル王国が本島であるアルガン島で砦を建設しており、1580年にポルトガル本国とともにスペインの支配下となった[81]。アルガン植民地は1638年にネーデルラント連邦共和国に奪われ、1678年にはフランス王国に奪われたが、フランスは維持費の高さを鑑みてアルガン植民地を放棄、直後に砦を取り壊した[81]。1685年7月27日、フリードリヒ・ヴィルヘルムとラウレは遠征隊を派遣、遠征隊は10月1日に無人となっていた植民地を占領した[81]。その後、砦が再建され、現地住民との連絡も確立した[82]。これらの動きを警戒したフランスは1687年末に砦の再占領を目指して船を派遣したが[82]、フリゲート1隻とさらに小型な船1隻しかなかったためブランデンブルク=プロイセンの駐留軍に撃退された[83]。フランスが現地住民の多くを奴隷として連れ去っていたため、ブランデンブルク=プロイセンはフランス船の撃退で現地住民との関係を改善した[83]。アルガン植民地は経済においてはグロース・フリードリヒスブルクより重要性が下ではあったが、主要な奴隷港口の1つとしては機能した[84]。

カリブ海の植民地事業

アフリカで植民地を建設したことで、ブランデンブルク=プロイセンはいわゆる三角貿易に進出できるようになったが、3つ目の角であるカリブ海では貿易港に欠いた。1684年にフランスからサン・クロワ島とサン・ヴァンサン島を購入しようとして拒否され[85]、1685年11月[86]にデンマーク=ノルウェーからサンクト・トマス島を購入しようとして失敗した後[85]、ブランデンブルクとデンマークの間で協定が締結され、ブランデンブルク・アフリカ会社がサンクト・トマス島の一部を30年間租借して基地として使用、一方主権はデンマークが所有したままで、統治権はデンマーク西インド会社が所有したままとなった[86]。その後、ブランデンブルク船がグロース・フリードリヒスブルクから奴隷450人を積載して出発、1686年にサンクト・トマス島に到着した[86]。ブランデンブルク=プロイセンが租借した地域は首府シャルロッテ・アマーリエ近くにあって、Brandenburgeryという名前であり、それ以外にも西方のクルム湾(Krum Bay)とボルドー地所(Bordeaux Estates)を租借した[86]。1688年時点ではヨーロッパ人300人と奴隷数百人がブランデンブルク租借地に住んでいた[87]。1695年11月、フランス軍がサンクト・トマス島に上陸したが、ブランデンブルク租借地のみを略奪し、デンマークの植民地は略奪しなかった[88]。1731年にブランデンブルク・アフリカ会社が破産すると、ブランデンブルク租借地は1735年に放棄され[89]、残った資産は1738年にオークションで売却された[89]。

1687年にクラブ島(Krabbeninsel、現プエルトリコのビエケス島)を領有しようとする試みもあったが、デンマーク、イングランド、スペインも領有権を主張しており、1692年の2度目の遠征でデンマークが島を占領していることを知ると、クラブ島領有の計画は放棄された[90]。また、1689年にはピーテル島を占領したが、小さすぎて貿易や定住に適さなかった[91]。1691年にはクールラント・ゼムガレン公国と協定を締結してトバゴ島を分割したが、クールラント人がすでにトバゴ島に住んでいない上、イングランドも領有権を主張していたため、協定は無効になり、代わって開始されたイングランドとの交渉は合意に至らなかった[91]。1695年、トルトラ島で足場を築くことが試みられたが、イングランドに移住を拒否され[91]、1697年にはシント・ユースタティウス島の購入をイングランドに拒否された[91]。

出典

- ^ a b c d e Hammer 2001, p. 33.

- ^ Jähnig 2006, pp. 54ff.

- ^ a b c d e Jähnig 2006, p. 65.

- ^ Jähnig 2006, p. 66.

- ^ a b c d e Hammer 2001, p. 24.

- ^ a b Gotthard 2006, p. 86.

- ^ a b Hammer 2001, p. 136.

- ^ a b Nicklas 2002, pp. 214ff.

- ^ Gotthard 2006, p. 88.

- ^ a b Gotthard 2006, p. 90.

- ^ a b c Duchhardt 2006, p. 97.

- ^ a b c d e f g Duchhardt 2006, p. 98.

- ^ a b Duchhardt 2006, p. 102.

- ^ Olesen 2003, p. 395.

- ^ a b c d e Hammer 2001, p. 19.

- ^ Sturdy 2002, p. 59.

- ^ a b c d Hammer 2001, p. 25.

- ^ Duchhardt 2006, pp. 98, 104.

- ^ a b c d Hammer 2001, p. 20.

- ^ Buchholz 1999, p. 263.

- ^ Schmidt 2006, p. 5.

- ^ Klueting 2003, p. 56.

- ^ a b c Gabel 1998, p. 468.

- ^ Gabel 1998, p. 469.

- ^ Klueting 2003, p. 57.

- ^ Duchhardt 2006, p. 103.

- ^ a b c d e Kotulla 2008, p. 265.

- ^ a b c d e f g h Kotulla 2008, p. 266.

- ^ a b c d e f g h i Kotulla 2008, p. 267.

- ^ a b c d Duchhardt 2006, p. 101.

- ^ Frost 2000, pp. 168ff.

- ^ Frost 2000, p. 171.

- ^ Shennan 1995, p. 20.

- ^ Hammer 2001, p. 135.

- ^ Frost 2000, p. 178.

- ^ Jähnig 2006, p. 68.

- ^ Buchholz 1999, pp. 273ff.

- ^ a b c d Duchhardt 2006, p. 105.

- ^ a b Frost 2000, p. 210.

- ^ a b Frost 2000, pp. 210, 213.

- ^ Frost 2000, pp. 210, 213–214.

- ^ a b Frost 2000, p. 212.

- ^ a b Leathes, Ward & Prothero 1964, p. 354.

- ^ Leathes, Ward & Prothero 1964, p. 355.

- ^ a b Gieysztor et al. 1979, pp. 220ff.

- ^ a b Leathes, Ward & Prothero 1964, p. 356.

- ^ Citino 2005, p. 22.

- ^ Hammer 2001, p. 104.

- ^ a b c d e f g Neugebauer 2006, p. 126.

- ^ Neuhaus 2003, p. 22.

- ^ a b c d e f Neugebauer 2006, p. 127.

- ^ a b c d Weber 2003, p. 13.

- ^ a b c d Weber 2003, p. 12.

- ^ a b Beier 2007, p. 162.

- ^ a b Neugebauer 2006, p. 128.

- ^ Weber 2003, p. 14.

- ^ Weber 2003, p. 15.

- ^ a b Kotulla 2008, p. 262.

- ^ a b c d e f g Kotulla 2008, p. 263.

- ^ Kotulla 2008, pp. 266–267.

- ^ Duchhardt 2006, p. 108.

- ^ Kotulla 2008, p. 269.

- ^ a b c Kotulla 2008, p. 270.

- ^ Kotulla 2008, p. 261.

- ^ Kotulla 2008, p. 264.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 8.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 9.

- ^ van der Heyden 2001, p. 10.

- ^ a b c d van der Heyden 2001, p. 11.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 17.

- ^ a b c d van der Heyden 2001, p. 21.

- ^ a b c d van der Heyden 2001, p. 12.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 35.

- ^ a b c d e f van der Heyden 2001, p. 14.

- ^ van der Heyden 2001, p. 15.

- ^ van der Heyden 2001, p. 20.

- ^ van der Heyden 2001, p. 23.

- ^ van der Heyden 2001, p. 31.

- ^ a b c van der Heyden 2001, p. 32.

- ^ van der Heyden 2001, p. 34.

- ^ a b c van der Heyden 2001, p. 39.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 40.

- ^ a b van der Heyden 2001, p. 41.

- ^ van der Heyden 2001, p. 42.

- ^ a b Carreras & Maihold 2004, p. 15.

- ^ a b c d Carreras & Maihold 2004, p. 16.

- ^ Carreras & Maihold 2004, p. 17.

- ^ Carreras & Maihold 2004, p. 21.

- ^ a b Carreras & Maihold 2004, p. 23.

- ^ Carreras & Maihold 2004, pp. 21–22.

- ^ a b c d Carreras & Maihold 2004, p. 22.

参考文献

英語出典

- Citino, Robert Michael (2005). The German way of war. From the Thirty Years' War to the Third Reich. Modern war studies (英語). University Press of Kansas. ISBN 0-7006-1410-9。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Frost, Robert I (2000). The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe 1558-1721 (英語). Harlow: Longman. ISBN 978-0-582-06429-4。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Gieysztor, Aleksander; Stefan, Kieniewicz; Rostworowski, Emanuel; Tazbir, Janusz; Wereszycki, Henryk (1979). History of Poland (英語). Warsaw: PWN. ISBN 83-01-00392-8。

- Leathes, Stanley Mordaunt; Ward, Adolphus William; Prothero, George Walter, eds. (1964). The Cambridge Modern History (英語). Vol. 1. CUP Archive.

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Shennan, Margaret (1995). The Rise of Brandenburg-Prussia (英語). Routledge. ISBN 0-415-12938-9。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Sturdy, David J. (2002). Fractured Europe, 1600-1721 (英語). Wiley-Blackwell. p. 59. ISBN 0-631-20513-6。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明)

ドイツ語出典

- Beier, Brigitte (2007). Die Chronik der Deutschen (ドイツ語). wissenmedia. ISBN 3-577-14374-6。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Buchholz, Werner, ed. (1999). Pommern (ドイツ語). Siedler. ISBN 3-88680-780-0。

{{cite book}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Carreras, Sandra; Maihold, Günther (2004). Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur. Europa-Übersee (ドイツ語). Vol. 12. LIT. ISBN 3-8258-6306-9。