「ガストルニス」の版間の差分

m →出典 |

|||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2011-11}} |

|||

{{生物分類表 |

{{生物分類表 |

||

|名称 = ガストルニス |

|||

|省略=鳥綱 |

|||

|地質時代 = [[古第三紀]][[暁新世]]-[[始新世]], {{fossil_range|56|45}} |

|||

|名称 = ディアトリマ |

|||

|画像= [[File:Diatryma.jpg|250px]] |

|||

| fossil_range = [[新生代]][[古第三紀]][[暁新世]] - [[始新世]]<br>{{fossilrange|56|45}} |

|||

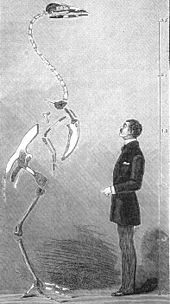

|画像キャプション =''G. gigantea'' 全身骨格(米国・ワシントンD.C.・国立自然史博物館) |

|||

|画像=[[画像:Diatryma.jpg|250px]] |

|||

|status = fossil |

|||

|画像キャプション=全身骨格(米国・[[ワシントンD.C.]]・[[国立自然史博物館 (アメリカ)|国立自然史博物館]]) |

|||

| 省略 = 鳥綱 |

|||

| 地質時代 = [[新生代]][[古第三紀]][[暁新世]] - [[始新世]]<br />(約5,600万 ~ 4,500万年前) |

|||

| 目 = [[ガストルニス目]] [[:en:Gastornithiformes|Gastornithiformes]] |

|||

|目 = (本文参照) |

|||

|科 = [[ガストルニス科]] [[ |

| 科 = [[ガストルニス科]] [[:en:Gastornithidae|Gastornithidae]]<br/>{{AUY|Fürbringer|1888}} |

||

| 属 = '''ガストルニス属''' ''[[:en:Gastornis|Gastornis]]'' |

|||

|属 = '''''Diatryma''''' {{AU|[[エドワード・ドリンカー・コープ|Cope]], 1876}} |

|||

| 学名 = '''''Gastornis'''''<br/>{{AUY|Hébert|1855}} (vide {{AUY|Prévost|1855}}) |

|||

|和名 = ディアトリマ<br />ガストルニス |

|||

| 下位分類名 =種 |

|||

|英名 =[[w:Gastornis|''Gastornis'']]<br/>''Dyatrima'' |

|||

| 下位分類 = |

|||

* '''''G. parisiensis''''' {{AUY|Hébert|1855}} |

|||

* '''''G. gigantea''''' ({{AUY|Cope|1876}}) |

|||

* '''''G. sarasini''''' {{AUY|Schaub|1929}} |

|||

* '''''G. geiselensis''''' {{AUY|Fischer|1978}} |

|||

* '''''G. parisiensis''''' {{AUY|Hébert|1855}}(タイプ種) |

|||

* '''''G. russeli''''' {{AUY|Martin|1992}} |

|||

* '''''G. xichuanensis''''' ({{AUY|Hou|1980}}) |

|||

|シノニム = |

|||

*''Diatryma'' {{AUY|Cope|1876}} |

|||

*''Barornis'' {{AUY|Marsh|1894}} |

|||

*''Omorhamphus'' {{AUY|Sinclair|1928}} |

|||

*''Zhongyuanus'' {{AUY|Hou|1980}} |

|||

}} |

}} |

||

'''ガストルニス'''([[学名]]: {{snamei|Gastornis}})は、[[新生代]][[古第三紀]]後期[[暁新世]]から[[始新世]]にかけて生息した、絶滅した巨大な地上歩行性の[[飛べない鳥]]の属。本属は3,4種の明確な種が含まれていると考えられており、西部から中央ヨーロッパ([[イングランド]]・[[ベルギー]]・[[フランス]]・[[ドイツ]])にかけて不完全な化石が発見されている。より完全な標本は北アメリカの第4の種で、この種はかつて'''ディアトリマ'''(学名: ''Diatryma'')という独立した属として分類されていた。ディアトリマはガストルニスの別の種に非常に似ているため、今日ではこれもガストルニス属に含めるべきだと数多くの科学者が考えており、現在ディアトリマの学名は積極的に用いられていない。他に、同様に以前は自身の属に分類されていた第5の種が[[中華人民共和国]]から知られている。 |

|||

'''ディアトリマ'''(''Diatryma'')は、[[新生代]]の[[暁新世]]から[[始新世]]にかけて繁栄した[[恐鳥類]]の一種。地上歩行性の巨大な鳥で、祖先の[[恐竜]]絶滅直後の[[暁新世]]では飛び抜けて大きな動物だった。 |

|||

翼は退化して縮小し、過大な体重と相まって空を飛ぶことはできなかったが、太く頑丈な脚で地上を歩き回っていた。ガストルニスの種には非常に大型の鳥類がおり、小型哺乳類を捕食していたと長らく考えられていた。しかし、ガストルニスの足痕にフック状の鉤爪がないことなどの複数の一連の証拠から、これらの鳥類は植物食性動物として硬い植物の部位や種子を摂食していたと科学者は推察している。 |

|||

現在ディアトリマの学名は積極的に用いられていない。(※“命名”を参照) |

|||

『[[地球大進化〜46億年・人類への旅]]』や『恐竜絶滅 ほ乳類の戦い』に代表される[[NHKスペシャル]]のなどメディアでは、巨体ゆえに動作が緩慢であったことと、進化の過程で歯や前肢の爪が失われていることなどから、[[ヒアエノドン]]など動物食性の哺乳類に駆逐されて絶滅したとされている<ref name=地球大進化>{{cite episode |title=大陸大分裂 目に秘められた物語 |episodelink= |url= |series=地球大進化〜46億年・人類への旅 |credits= |network=[[日本放送協会|NHK]] |station=[[NHK総合テレビジョン]] |city= |airdate=2004-09-25 |season=1 |number=5 |transcript= |transcripturl=|accessdate=2020-01-08 }}</ref><ref>{{cite episode |title=運命の逆転劇 |episodelink= |url=https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2011030345SA000/ |series=恐竜絶滅 ほ乳類の戦い |credits= |network=NHK |station=NHK総合テレビジョン |city= |airdate=2010-07-19 |season=1 |number=2 |transcript= |transcripturl=|accessdate=2020-04-03 }}</ref>が、これは後の研究で有力視されていない。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[File:Gastornis.png|upright| |

[[File:Gastornis.png|thumb|upright|left|復元と大きさ比較]] |

||

ガストルニスは大量の化石が知られているが、ガストルニスの最も鮮明な外観は ''G. gigantea'' 種のほぼ完全な数点の標本によるものである。ガストルニス属の鳥類は一般に非常に大型で、巨大な嘴と、表面的には南アメリカの動物食性鳥類[[フォルスラコス科]]のものに似た頑強な頭骨が備わっていた。知られている中で最大の種 ''G. gigantea'' は最大の[[モア]]に匹敵する大きさに成長し、最大で背丈2メートルに達した<ref name="test"/>。 |

|||

''G. gigantea'' の頭骨は体と比べて大きく、そして強靭な構造であった。嘴は非常に側扁(上下高が大きい割に左右幅が狭い)していた。ガストルニス属の他の種と異なり、''G. gigantea'' は骨の上に特徴的な溝と窪みが存在しなかった。嘴の上下の接触面は平行に続き、捕食性のフォルスラコス科鳥類に見られる[[猛禽類]]のようなフックもなかった。外鼻孔は小さく、目の正面で頭骨の正中線に近接して位置した。[[椎骨]]は[[頸椎]]でさえ短くて太ましかった。首は比較的短く、少なくとも13個のどっしりとした椎骨に構成されていた。胴体も比較的短かった。翼は退化しており、[[上腕骨]]は小型で非常に矮小化しており、これは現在の[[ヒクイドリ属]]の翼のプロポーションに類似する<ref name=diatryma1917/>。 |

|||

体高2メートルに達し、体重は200キログラム以上、最大で500キログラムほどになったと推定される。巨大な頭部が特徴で、頭骨の長さは40センチメートル以上。それは猛禽類のように湾曲しておらず、分厚いまま直線的に合さっていた。 |

|||

太い後ろ脚は筋肉質ではあれど、高速走行に適した脚ではなかった。ある種の推測によると、本属の走行能力は現生人類と変わらなかった<ref name=BBC>{{Cite book|和書|author1=ティム・ヘインズ |author2=ポール・チェンバース |title=よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版 |year=2006 |publisher=SBクリエイティブ |isbn=9784797335477 |translator=椿正晴}}</ref><ref name=大進化>NHK(出版)地球大進化 第五集</ref><ref name=戦い>NHK(出版)恐竜絶滅ほ乳類の戦い 前編</ref><ref name=旅>地球46億年の旅 33巻 2章</ref>。 |

|||

[[ファイル:Diatryma fossil bird (Eocene, Wyoming) 2.jpg|left|upright|246px|thumb|頭骨]] |

|||

翼は退化して縮小し、過大な体重と相まって空を飛ぶことはできなかったが、太く頑丈な脚で地上を歩き回っていた。 |

|||

かつては初期の[[ウマ]]などに襲い掛かる獰猛な[[肉食動物]]と考えられていたものの<ref>ウィリアム・ソウルゼンバーグ(著)捕食性なき世界 古生物の項</ref>、最近の研究では主に植物を食べていたとされる。(“食性”を参照) |

|||

脚の先に生えた爪は、鉤爪と言うよりも蹄に近い丸まった形状だった<ref name="prints2012"/>。こういった適応は大型化に伴う体重の激増に対応したものである。こうした爪をしていたため、本属が脚で獲物を取り押さえたり、殺したりする能力は低かったと考えられる<ref>{{Cite journal|author1=Patterson, John |author2=Lockley, Martin |yaer=2004 |title=A Probable Diatryma Track from the Eocene of Washington: An Intriguing Case of Controversy and Skepticism |journal=Ichnos |volume=11 |issue=3–4 |pages=341–347 |doi=10.1080/10420940490442278}}</ref><ref>Buffetaut, Eric (2004). "Footprints of Giant Birds from the Upper Eocene of the Paris Basin: An Ichnological Enigma". Ichnos. 11 (3–4): 357–362.doi:10.1080/10420940490442287.</ref>。 |

|||

多くのメディアでは、「肉食哺乳類に駆逐されて絶滅した<ref name=大進化>NHK(出版)地球大進化 第五集</ref>。」とされているが、これは怪しい話である。(“絶滅”を参照) |

|||

足跡の様子からも、こういった考えが裏付けられている。巨体に見合うように足裏そのものも広かった<ref name="prints2012"/>。 |

|||

== |

== 歴史 == |

||

[[File:PSM V21 D483 Skeleton of a gastornis eduardsii.jpg|thumb|upright|left|ルモワンヌ(Lemoine)による1881年の誤った ''G. eduardsii''(現 ''G. parisiensis'')のイラスト]] |

|||

ガストルニスは1855年に断片骨格に基づいて記載された。属名は[[パリ]]の近くの[[ムードン (フランス)|ムードン]]に堆積した Argile Plastique 累層から最初の化石を発見した、「熱血漢」とも呼ばれる[[ガストン・プランテ]]にちなむ<ref name = prevost1855>{{cite journal|author=Prévost, Constant|year=1855|title= Annonce de la découverte d'un oiseau fossile de taille gigantesque, trouvé à la partie inférieure de l'argile plastique des terrains parisiens ["Announcement of the discovery of a fossil bird of gigantic size, found in the lower Argile Plastique formation of the Paris region"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=40|pages= 554–557|language=fr|url=http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-2997}}</ref>。この発見の特筆すべき点は標本の大きさと、当時は上部暁新統の巨大な鳥ガストルニスの化石が最古の鳥類化石の1つであったことである<ref name=buffetaut1997>{{Cite journal|publisher1=Buffetaut, E |publisher2=Burrrraur, E |year=1997 |title=New remains of the giant bird ''Gastornis'' from the Upper Paleocene of the eastern Paris Basin and the relationships between ''Gastornis'' and ''Diatryma |journal=N. Jb. Geol. Palâont. Mh |issue=3 |pahes=179-190. |url=https://www.academia.edu/download/31029134/Buffetaut_1997_Gastornis_Reims.pdf}}</ref>。最初に発見された種 ''G. parisiensis'' の追加の骨は1860年代半ばに発見された。10年後には、今度は新種 ''G. eduardsii''(現在は ''G. parisiensis'' のジュニアシノニムと考えられている)に割り当てられた完全度の高い標本が発見された。1870年代に発見された標本は広く流通し、ルモワンヌがこれに基づいて骨格復元図を製作することとなった。これらのオリジナルのガストルニスの化石の頭骨部位は特徴のない断片しか発見されておらず、ルモワンヌのイラストで用いられた骨のいくつかは他の動物の骨であることが判明した<ref name=martin1992>{{cite journal | author = Martin L.D. | year = 1992 | title = The status of the Late Paleocene birds ''Gastornis'' and ''Remiornis'' | url = | journal = Papers in Avian Paleontology honoring Pierce Brodkorb. Natural History Museum of Los Angeles County, Science Series | volume = 36 | issue = | pages = 97–108 }}</ref>。その後、ヨーロッパのガストルニスは巨大な[[ツル]]のような鳥類として長らく復元されていた<ref name=Lemoine1881a>{{cite book|author=Lemoine, V.|year=1881a|title= Recherches sur les oiseaux fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims |volume=2|pages= 75–170|publisher= Matot-Braine, Reims}}</ref><ref name=Lemoine1881b>{{cite journal|author=Lemoine, V.|year=1881b|title= Sur le ''Gastornis Edwardsii'' et le ''Remiornis Heberti'' de l'éocène inférieur des environs de Reims ["On ''G. edwardsii'' and ''R. heberti'' from the Lower Eocene of the Reims area"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=93|pages= 1157–1159|language=French|url=http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-3049}}</ref>。 |

|||

1874年にはアメリカの古生物学者[[エドワード・ドリンカー・コープ]]が別の断片化石の群を[[ニューメキシコ州]]の{{仮リンク|ワサッチ累層|en|Wasatch Formation}}で発見した。彼はこれらの化石が地上性鳥類の独立した属・種に属すると考え、足の骨のいくつかを貫通する巨大な孔があることから、古代ギリシャ語で「穴をくぐって」という意味のδιάτρημα ("diatrema") という語より1876年に ''Diatryma gigantea'' を命名した<ref>{{cite journal|author=Cope, Edward Drinker|year=1876|title= On a gigantic bird from the Eocene of New Mexico|journal=Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia|volume=28|issue=2|pages= 10–11}}</ref><ref name=Feduccia1999>{{cite book|author=Feduccia, Alan|year=1999|title= The Origin and Evolution of Birds|edition=2nd|publisher=Yale University Press|place= New Haven|isbn=0300078617}}</ref>。1894年には[[オスニエル・チャールズ・マーシュ]]が[[ニュージャージー州]]で1つのガストルニス科鳥類の足の骨を記載して新属新種 ''Barornis regens'' に分類したが、1911年にはディアトリマ属のジュニアシノニム(すなわち後にはガストルニス属のジュニアシノニム)であると考えられるようになった<ref name=diatryma1917>{{cite journal |author1=Matthew W.D. |author2=Granger W. |author3=Stein W. | year = 1917 | title = The skeleton of ''Diatryma'', a gigantic bird from the Lower Eocene of Wyoming | url = | journal = Bulletin of the American Museum of Natural History | volume = 37 | issue = 11| pages = 307–354 }}</ref>。同じ1911年には追加の断片標本が[[ワイオミング州]]で発見され、1913年に新種 ''Diatryma ajax''(現在では同様に ''G. gigantea'' のジュニアシノニム)と断定された<ref name=diatryma1917/>。1916年には[[アメリカ自然史博物館]]がワイオミング州[[ビッグホーン盆地]]({{仮リンク|ウィルウッド累層|en|Willwood Formation}})への遠征を行い、初となるほぼ完全な頭骨と骨格が発見され、1917年に記載された。この化石により、研究者は初めて鮮明なガストルニスの姿を手に入れることができた<ref name=diatryma1917/>。マシュー、グレンジャー、ステインは1917年にこのほぼ完全な標本をもう1つの新種 ''Diatryma steini'' に分類した<ref name=diatryma1917/>。 |

|||

かつてディアトリマは巨鳥の代表格とされてきた。だがディアトリマの命名以前の1855年に命名された欧州産の巨鳥、[[ガストルニス]](''Gastornis'')とディアトリマが[[シノニム]]であり、後発であるディアトリマ(''Diatryma'')は無効名である。とする説が2000年代になって出された<ref>Mlíkovský, Jirí (2002). Cenozoic Birds of the World, Part 1: Europe (PDF). Prague: Ninox Press. Archived from the original (PDF) on 2011-03-07. Retrieved 2008-04-21.</ref>。これについて特に異論は唱えられておらず、おおむねガストルニスに統合されるようだ。 |

|||

[[File:Gastornis 1917.jpg|thumb|right|''G. steini''(現 ''G. gigantea'')の生態復元図。[[平胸類]]型の羽で旧式の復元である。1917年]] |

|||

ディアトリマが記載された後、ヨーロッパの新しい標本の大部分はガストルニス属ではなくディアトリマ属に割り当てられた。しかしながら、ディアトリマの最初の発見の直後、ディアトリマをガストルニスのジュニアシノニムとみなせるほど両者が似通っていることが明らかになった。事実両者が似ていることは1884年に[[エリオット・カウズ]]が認めていたが、研究者同士の議論は20世紀を通して重ねられることとなった。ルモワンヌのイラストにある骨格が別の動物と混ざっていることは1980年代初頭に初めて発見され、ガストルニスとディアトリマの有意義な比較はこのことによりさらに困難さを増した。これにより、ヨーロッパと北アメリカの鳥類のさらに大きな類似性を認め始める研究者もおり、両属は大抵同じ[[ガストルニス目]]や[[ガストルニス科]]に位置付けられた。新たに認められた類似の度合いにより、数多くの研究者が暫定的にディアトリマがガストルニス属のジュニアシノニムであることを受け入れ、両属の包括的な解剖学的レビューを保留した<ref name=buffetaut1997/>。従って、正しい本属の正しい学名はガストルニス (''Gastornis'') である<ref name = mlikovsky2002>{{cite book|author=Mlíkovský, Jirí|year=2002|title=Cenozoic Birds of the World, Part 1: Europe|publisher=Ninox Press|place=Prague|url=http://www.nm.cz/download/JML-18-2002-CBE.pdf|accessdate=2008-04-21 |archiveurl=https://www.webcitation.org/5wzfLX4u8?url=http://www.nm.cz/download/JML-18-2002-CBE.pdf|archivedate=2011-03-07|url-status=dead}}</ref>。 |

|||

そのため本項目でも以降はガストルニスの名で統一する。 |

|||

== 分類 == |

== 分類 == |

||

=== 上位分類 === |

|||

ガストルニスとその近縁属は共に[[ガストルニス科]]に分類され、長らく[[ツル目]]と考えられていた。しかし、ツル目の伝統的な概念は[[側系統群]]であることが示されている。1980年代後半にガストルニス科の関係の最初の系統解析が行われたことを皮切りに、彼らがガン・カモ類や[[サゲヒドリ科]]を含む系統群[[カモ目]]に近縁であるという合意が得られ始めた<ref name="prints2012"/>。2007年の研究ではガストルニス科がカモ目で非常に初期に枝分かれしたグループであること、カモ目内の別のグループと姉妹群をなすことが示された<ref name=agnolin2007>Agnolin, F. (2007). "''Brontornis burmeisteri'' Moreno & Mercerat, un Anseriformes (Aves) gigante del Mioceno Medio de Patagonia, Argentina." ''Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales'', n.s. 9, 15-25</ref>。 |

|||

ガストルニス科とガン・カモ類の見かけ上の近縁な関係を認め、ガストルニス科をカモ目自体の中に分類する研究者がいる<ref name=agnolin2007/>一方、カモ目という名称を現生種でのみ構成される[[クラウングループ]]に限定し、ガストルニス科のような絶滅したカモ目の親戚を含むより大きなグループにAnserimorphae という名前を与える研究者もいる<ref name=anders1992>{{cite journal | author = Andors A.V. | year = 1992 | title = Reappraisal of the Eocene ground bird ''Diatryma'' (Aves: Anserimorphae) | url = | journal = Science Series Natural History Museum of Los Angeles County | volume = 36 | issue = | pages = 109–125 }}</ref>。ガストルニス科はそれゆえ自身の目である[[ガストルニス目]]に置かれることもしばしばある<ref name=k-t>{{Cite journal|author=Buffetaut, E |year=2002 |title=Giant ground birds at the Cretaceous-Tertiary boundary: Extinction or survival? |journal=Special papers - Geological Society of America |pages=303-306}}</ref>。 |

|||

ガストルニスの所属[[目 (分類学)|目]]は未確定であり、近年まで[[ツル目]]とする説が一般的であった。しかし21世紀以降の研究では[[キジカモ類]]に含まれるとする説が有力となってきた<ref>Mustoe G.E.; Tucker D.S.; Kemplin K.L. (2012). "Giant Eocene bird footprints from northwest Washington, USA". Palaeontology. 55 (6): 1293–1305. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01195.x.</ref>。現生の[[ツノサケビドリ]]が近縁種の可能性がある<ref name=旅>地球46億年の旅 33巻 2章</ref>。 |

|||

NHKスペシャル『地球大進化〜46億年・人類への旅』では同じく巨大な地上生鳥類である[[フォルスラコス科]]と纏めて説明されていた<ref name=地球大進化/>が、彼らとの類縁関係は遠い。 |

|||

さらに独立目として、[[ガストルニス目]](Gastornithiformes)もしくはディアトリマ目(Diatrymiformes)を立てる説がある。 |

|||

2007年の Agnolin らによる[[クラドグラム]]の簡易版<ref name=agnolin2007/>。 |

|||

[[File:Terror birds and Gastornis height comparison.jpg|thumb|250px|upright|ヒトと古代の巨大鳥類たちのサイズ比較。<br />ディアトリマは黄色。]] |

|||

{{clade| style=font-size:100%;line-height:80% |

|||

多くのメディアでは[[走鳥類]](例[[ダチョウ]])や[[フォルスラコス類]]と比較されがちだが<ref name=大進化>NHK(出版)地球大進化 第五集</ref>、それらとの類縁関係は遠い。 |

|||

|label1=[[カモ目]] |

|||

|1={{clade |

|||

|1=†[[ガストルニス科]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=†[[ブロントルニス]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=†[[ドロモルニス科]] |

|||

|label2=Anseres |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[カモ上科]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[カササギガン科]] |

|||

|2=[[サケビドリ科]] |

|||

}} }} }} }} }} }} |

|||

なお、上のクラドグラムに掲載されたブロントルニスは胸椎などの形状からフォルスラコス科とする傾向が強い<ref>{{cite book | last = Alvarenga | first = H. | author-link = | last2 = Chiappe |first2=L. |last3=Bertelle |first3=S. | editor-last = Dyke | editor-first = G. | editor2-last = Kaiser | editor2-first = G. | title = Living Dinosaurs: The Evolutionary History of Modern Birds | place = | publisher = [[:en:Wiley-Blackwell|Wiley]] | date = 2011-05-03 | edition = | chapter = Phorusrhacids: the Terror Birds | chapterurl = https://www.google.com/books?id=GdRnFn7I38kC&pg=PA187 | pages = 187–208 | language = | url = http://google.com/books?id=GdRnFn7I38kC&printsec=frontcover | oclc = 664324132 | id = | isbn = 978-0-470-65666-2 | mr = | zbl = | jfm = }}</ref>。2017年のマレーらによる系統樹の簡易版を以下に示す<ref name="worthyetal2017">{{cite journal | last1 = Worthy | first1 = T.H. | last2 = Degrange | first2 = F.J. | last3 = Handley | first3 = W.D. | last4 = Lee | first4 = M.S.Y. | year = 2017 | title = The evolution of giant flightless birds and novel phylogenetic relationships for extinct fowl (Aves, Galloanseres) | url = http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/10/170975 | journal = Royal Society Open Science | volume = 11 | issue = | pages = | doi = 10.1098/rsos.170975 }}</ref>。 |

|||

== 分布 == |

|||

{{clade|style=font-size:107% |

|||

ディアトリマは北アメリカ、ヨーロッパ、そして中国中部から化石が発見されている。かつては現在の中央アジアを分断していた[[ツルガイ海峡]]([[:en:Turgai Sea|Turgai Sea]])により、恐鳥類はアジアへ侵攻できなかったとされてきたが、近年になって恐鳥類の化石が報告されている<ref>The giant bird Gastornis in Asia: A revision of Zhongyuanus xichuanensis Hou, 1980, from the Early Eocene of China https://link.springer.com/article/10.1134/S0031030113110051</ref>。 |

|||

|label1=Anserimorphae |

|||

|1={{Clade |

|||

|1=[[カモ目]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=†[[ヴェガヴィス目]] |

|||

|label2=[[ガストルニス目]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=†[[ガストルニス科]] [[File:Gastornis giganteus restoration.jpeg|70 px]] |

|||

|2=†[[ドロモルニス科]] (mihirungs) [[File:Dromornis BW.jpg|70 px]]}}}}}}}} |

|||

=== 下位分類 === |

|||

※この発見により[[地球大進化]]などで扱われた「アジアは巨鳥不在の地であり、そこで哺乳類は高度な進化を遂げられた」とする仮説は誤りとなった。 |

|||

[[Image:Gastornis geiselensis.jpg|upright|thumb|''G. geiselensis'' の復元骨格]] |

|||

ガストルニスは少なくとも5種が有効な種であると一般に受け止められている。タイプ種 ''Gastornis parisiensis'' は Hébert による1855年の2本の論文で記載・命名された<ref>{{cite journal|author=Hébert, E.|year=1855a|title= Note sur le tibia du ''Gastornis pariensis [sic]'' ["Note on the tibia of ''G. parisiensis''"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=40|pages= 579–582|language=French|url=http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-2997}}</ref><ref>{{cite journal|author=Hébert, E.|year=1855b|title= Note sur le fémur du ''Gastornis parisiensis'' ["Note on the femur of ''G. parisiensis''"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=40|pages= 1214–1217|language=French|url=http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-2997}}</ref>。この種は西部と中央ヨーロッパで発見された、後期暁新世から前期始新世にかけての化石から知られている。かつては ''G. parisiensis'' と別の種とされていたが現在ではジュニアシノニムと考えられている種には、''G. edwardsii'' (Lemoine, 1878) や ''G. klaasseni'' (Newton, 1885) がいる。[[フランス]]の[[マルヌ県]]に位置する Berru に分布した上部暁新統からは ''G. russeli'' (Martin, 1992) がガストルニス属に加えられ、下部 - 中部始新統から産出した ''G. sarasini'' (Schaub, 1929) もヨーロッパ産のガストルニス属に名を連ねた。[[ドイツ]]の[[メッセル]]に分布する中部始新統からは ''G. geiselensis'' が報告され、これは ''G. sarasini'' のシノニムと考えられている<ref name = mlikovsky2002/>が、2種をシノニムとして扱うには証拠が不十分であり、全てのガストルニス科鳥類のより詳細な比較が行われるまでは2種は分けておくべきだと主張する研究者もいる<ref name=Hellmund2013>{{cite journal | author = Hellmund M | year = 2013 | title = Reappraisal of the bone inventory of ''Gastornis geiselensis'' (Fischer, 1978) from the Eocene Geiseltal Fossillagerstatte (Saxony-Anhalt, Germany) | url = | journal = Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen | volume = 269 | issue = 2| pages = 203–220 | doi=10.1127/0077-7749/2013/0345}}</ref>。仮定の小型種 ''G. minor'' は[[疑問名]]と考えられている<ref name=buffetaut1997/>。 |

|||

かつてディアトリマとされていた ''Gastornis gigantea'' ([[エドワード・ドリンカー・コープ|Cope]], 1876) は北アメリカ西部の中部始新統から産出した。この種のジュニアシノニムには ''Barornis regens'' ([[オスニエル・チャールズ・マーシュ|Marsh]], 1894) や ''Omorhamphus storchii'' (Sinclair, 1928) がある。後者は[[ワイオミング州]]の下部始新統の岩石に由来する化石に基づいて記載され<ref name= Omorhamphus>{{cite journal|author=Sinclair, W. J. |year=1928|title=''Omorhamphus'', a New Flightless Bird from the Lower Eocene of Wyoming|jstor=984256|journal=Proc. Am. Philos. Soc.|volume= LXVII |issue=1|pages= 51–65}}</ref>、[[プリンストン大学]]の1927年の遠征で化石を発見した T. C. von Storch への献名である<ref>{{cite journal|journal=The Auk|url=http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v045n04/p0522-p0523.pdf |title=Recent Literature|year=1928|volume=45|issue=4|pages=522–523|doi=10.2307/4075674}}</ref>。当初 ''Omorhamphus storchii'' として記載された化石は後には ''Gastornis gigantea'' の幼鳥の化石であると考えられている<ref name=Brodkorb1967>{{cite journal|author=Brodkorb, Pierce|year=1967|title= Catalogue of Fossil Birds: Part 3 (Ralliformes, Ichthyornithiformes, Charadriiformes)|journal=Bulletin of the Florida State Museum|volume=11|issue=3|url=http://fulltext10.fcla.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=feol;subview=fullcitation;idno=UF00001511}}</ref>。ワイオミング州[[パーク郡 (ワイオミング州)|パーク郡]]に分布する下部始新統{{仮リンク|ウィルウッド累層|en|Willwood Formation}}の岩石に由来する標本 [[イェール・ピーボディ自然史博物館|YPM]] [[プリンストン大学|PU]] 13258 もおそらく ''G. gigantea'' の幼鳥であるらしく、その場合さらに若い個体ということになる<ref name=Wetmore1933>{{cite journal|author=Wetmore, Alexander|year=1933|title= Fossil Bird Remains from the Eocene of Wyoming|journal=Condor|volume=35|issue=3|pages= 115–118|url=http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/condor/v035n03/p0115-p0118.pdf|doi=10.2307/1363436}}</ref>。 |

|||

これらの地域を年代で比べてみると、ヨーロッパの種が最も古いことが分かった。そのためガストルニスはヨーロッパが原産の生物だった可能性が高い<ref name=ヨーロッパ>Buffetaut Eric, Angst Delphine. "Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications". Earth-Science Reviews. 138: 394–408. doi:10.1016/j.earscirev.2014.07.001.</ref>。当時のヨーロッパは島大陸であり、ガストルニスが分布を広げた際の具体的な経路は不明である。だが始新世初期の中国で化石が出ていることから、本種はヨーロッパから東へ(おそらく陸橋を伝いに)向かい、さらに[[ベーリング陸橋]]を経由して北米入りを果たした可能性がある。場合によってはヒクイドリのように浅い海を泳いで渡っていたかもしれない<ref>Harmer, S. F. & Shipley, A. E. (1899)</ref>。どちらにせよ本種は海峡という障壁を物ともせず<ref>Buffetaut E (2013). "The giant bird Gastornis in Asia: A revision of Zhongyuanus xichuanensis Hou, 1980, from the Early Eocene of China". Paleontological Journal. 47 (11): 1302–1307. doi:10.1134/s0031030113110051.</ref>、ヨーロッパを起点からアジアやアメリカへと勢力を拡大していた。ただし新天地での生存は長くは続かず、最終的には原産地のヨーロッパの種が最後まで生き延びることになる<ref name=ヨーロッパ>Buffetaut Eric, Angst Delphine. "Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications". Earth-Science Reviews. 138: 394–408. doi:10.1016/j.earscirev.2014.07.001.</ref>。 |

|||

またヨーロッパには他の恐鳥類([[フォルスラコス類]])も生息していた<ref>Benton, R. C.; Terry, D. O., Jr.; Evanoff, E.; McDonald, H. G. (25 May 2015). The White River Badlands: Geology and Paleontology. Indiana University Press. p. 95. ISBN 978-0253016089.</ref>。 |

|||

中華人民共和国の[[河南省]]に分布する前期始新統に由来する ''Gastornis xichuanensis'' は脛足根骨のみが発見されている。当初は別属 ''Zhongyuanus'' のたった1つの種として1980年に記載された<ref name="hou1980">{{cite journal | author = Hou L | year = 1980 | title = New form of the Gastornithidae from the Lower Eocene of the Xichuan, Honan | url = | journal = Vertebrata PalAsiatica | volume = 18 | issue = | pages = 111–115 }}</ref>が、2013年に発表された化石の再評価で、当該標本とガストルニスの種の同じ骨との差異は小さく、ガストルニス属のアジア種と考えるべきである、と結論付けられた<ref name=asia>{{cite journal | author = Buffetaut E | year = 2013 | title = The giant bird ''Gastornis'' in Asia: A revision of ''Zhongyuanus xichuanensis'' Hou, 1980, from the Early Eocene of China | url = | journal = Paleontological Journal | volume = 47 | issue = 11| pages = 1302–1307 | doi=10.1134/s0031030113110051}}</ref>。 |

|||

== 古生物学 == |

|||

== 古生物学 == |

|||

=== 食性 === |

|||

[[File:Gastornis skull and mandible.jpg|thumb|''G. gigantea'' の標本 AMNH 6169 の頭骨と下顎骨]] |

|||

ガストルニスの食性の解釈を巡って長い議論が続けられてきた。ガストルニスは初期のウマである[[ヒラコテリウム]]など同時代の小型哺乳類を対象とした捕食動物として大抵描かれてきた<ref name=diatryma1917/>。しかし脚の構造は獲物の高速追跡に適していないとされ、もし肉食性だったのであれば、待ち伏せからの奇襲や群れでの集団攻撃が提唱されてきた。(鳥類での集団攻撃の例[[モモアカノスリ]]<ref>Cook, William E. (1997). Avian Desert Predators. ISBN 3540592628</ref>) |

|||

[[ファイル:Diatryma fossil bird (Eocene, Wyoming) 2.jpg|left|upright|246px|thumb|頭骨]] |

[[ファイル:Diatryma fossil bird (Eocene, Wyoming) 2.jpg|left|upright|246px|thumb|頭骨]] |

||

しばしばガストルニスと比較されがちの大型[[平胸類]]([[ダチョウ]]・[[ヒクイドリ]]・[[エミュー]])は、いずれも植物食または雑食であり、頭部は小さく、嘴も鋭くない。ガストルニスの頭骨は体サイズの似た現生平胸類に比べて大型である。ウィットマーがCTスキャンを用いて行った頭骨の生体力学解析では、下顎の大きな孔を通って顎を閉じる筋肉組織が発達していたことが示唆された。下顎は非常に厚く、結果として顎の筋肉のモーメントアームも長くなっていた。いずれの特徴も、ガストルニスが強力な咬合力を生み出せたことを強く示しており<ref name="test">{{cite journal|author1=Witmer, Lawrence |author2=Rose, Kenneth |year=1991|title= Biomechanics of the jaw apparatus of the gigantic Eocene bird ''Diatryma'': Implications for diet and mode of life|journal= Paleobiology |volume=17|issue=2|pages= 95–120|url=http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-witmer/Downloads/1991_Witmer_%26_Rose_Diatryma.pdf|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100728040104/http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-witmer/Downloads/1991_Witmer_%26_Rose_Diatryma.pdf|archive-date=28 July 2010}}</ref>、[[ライオン]]に匹敵する可能性も導き出された<ref>{{Cite book|和書|author=NHK「地球大進化」プロジェクト |title=NHKスペシャル 地球大進化 46億年・人類への旅〈5〉大陸大分裂 |publisher=[[NHK出版|日本放送出版協会]] |year=2004 |isbn=978-4140808658 |pages={{要ページ番号|date=2020年4月}}}}</ref>。ガストルニスの頭骨が植物食性にしては必要以上に頑丈すぎると提唱し、もがく獲物を強力な構造の嘴を使って鎮圧し骨を割って骨髄を抜き取る動物食性動物としてガストルニスを解釈する従来の説を支持する研究者もいる<ref name="test" />。一方で、フォルスラコス科や猛禽類に見られるフック状に卓越した嘴といった動物食性鳥類の特徴が頭骨に見られないことを、ガストルニスがある程度植物食性あるいは雑食性に特殊化した証拠とみなす研究者もいる。彼らはガストルニスが巨大な嘴を使って硬い木の実や種子といった硬い食物を割っていた可能性があるとした<ref name=Andors1992>{{cite journal|author=Andors, Allison|year=1992|title= Reappraisal of the Eocene groundbird ''Diatryma'' (Aves: Anserimorphae)|journal=Papers in avian paleontology honoring Pierce Brodkorb–Natural History Museum of Los Angeles County Science Series|volume=36|pages= 109–125}}</ref>。ガストルニス科(おそらくガストルニス属の種そのもの)とされる足跡が2012年に記載されており、この足跡から強くフック状になった爪が後肢になかったことが示され、ガストルニスが捕食動物の生態をしていなかったことを示唆するもう1つの証拠となっている<ref name=prints2012/>。 |

|||

より最近の証拠では、ガストルニスが真に植物食性であった可能性が高いことが示唆されている<ref>{{cite journal |author1=Angst D. |author2=Lécuyer C. |author3=Amiot R. |author4=Buffetaut E. |author5=Fourel F. |author6=Martineau F. |author7=Legendre S. |author8=Abourachid A. |author9=Herrel A. | year = 2014 | title = Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial ecosystems | url = | journal = Naturwissenschaften | volume = 101| issue = | pages = 313–322| doi = 10.1007/s00114-014-1158-2 | pmid=24563098}}</ref>。Thomus Tutuken らによるガスルトルニスの骨のカルシウム同位体の研究によれば、ガストルニスが食性として肉を摂食していた根拠は示されなかった。この地球化学的解析では、[[ティラノサウルス|ティラノサウルス・レックス]]といった既知の化石種の動物食性動物と比べて、ガストルニスの食性は植物食性の恐竜や哺乳類に近いことが明らかにされた。こうして、飛べない鳥の中で動物食性の主要なグループは[[フォルスラコス科]]のみとなった<ref>{{cite web|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130829214559.htm |title=Terror bird's beak was worse than its bite: 'Terror bird' was probably a herbivore |publisher=Sciencedaily.com |date=2013-08-29 |accessdate=2013-09-10}}</ref>。 |

|||

ライオンやクマに匹敵するほどの大きな頭骨を備えていた<ref>人間だと両手に抱えるのがせいぜい</ref>。 |

|||

ただし嘴の形態が肉食に適していなくとも、低い頻度ながらネズミ程度の小動物や死肉を補助的に食べていた可能性は残されている<ref name=捕食者>{{Cite book|和書|author=ウィリアム・ソウルゼンバーグ |title=捕食者なき世界 |publisher=[[文藝春秋]] |date=2014-05-09 |isbn=978-4-16-790112-7}}古生物の項</ref>。例えば現生のヒクイドリは果実を主食としているが、機会さえあれば小動物を啄む事が知られている<ref>Southern Cassowary (BIRDS in BACKYARDS).</ref><ref>{{Cite book|和書|author=アンソニー・J・マーティン |title=恐竜探偵足跡を追う 糞、嘔吐物、巣穴、卵の化石から |date=2017-08-10 |isbn=978-4-16-390702-4 |publisher=文藝春秋 |translator=野中香方子 }}現生鳥類の項</ref>。 |

|||

=== 嘴 === |

|||

嘴は縦に厚みがあり、上下の接触面は平行に続いている。そして先端に[[猛禽類]]のような鉤状のフックはなかった<ref>Andors, Allison (1992). "Reappraisal of the Eocene groundbird Diatryma (Aves: Anserimorphae)". Papers in avian paleontology honoring Pierce Brodkorb–Natural History Museum of Los Angeles County Science Series. 36: 109–125.</ref><ref>[[地球大進化]]では先端にフックが確認できるが、これは誤った復元である</ref>。 |

|||

=== |

=== 卵 === |

||

[[スペイン]]に分布する後期暁新世([[サネティアン]])の堆積層とフランスの[[プロヴァンス]]に分布する前期始新世の堆積層から、巨大な卵の殻の断片が産出している<ref name=ds>{{cite journal|author1=Dughi, R. |author2=Sirugue, F.|year=1959|title= Sur des fragments de coquilles d'oeufs fossiles de l'Eocène de Basse-Provence ["On fossil eggshell fragments from the Eocene of Basse-Provence"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=249|pages= 959–961|language=French|url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3201c}}</ref><ref name=ft>{{cite journal|author1=Fabre-Taxy, Suzanne |author2=Touraine, Fernand|year=1960|title= Gisements d'œufs d'Oiseaux de très grande taille dans l'Eocène de Provence ["Deposits of eggs from birds of very large size from the Eocene of Provence"]|journal=C. R. Acad. Sci. Paris|volume=250|issue=23|pages= 3870–3871|language=French|url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750m}}</ref>。これらの卵は ''Ornitholithus'' という学名をつけて記載され(ただしこれは"[[w:ootaxon|ootaxon]]"すなわち卵化石に対して命名されたタクソンである)、おそらくガストルニスに由来するものである。''Ornitholithus'' とガストルニスの化石は直接関連してはいないが、同じ時代と地域から十分な大きさの他の鳥類は発見されていない。大型の{{仮リンク|ディオゲノルニス|en|Diogenornis}}や{{仮リンク|エレモペズス|en|Eremopezus}}が始新統から知られているものの、前者はまだ当時[[テチス海]]で北アメリカから隔てられていた南アメリカ大陸、後者はそれほど広くないとはいえ同じく伸びたテチス海によりヨーロッパから隔てられていた後期始新世のアフリカ大陸北部から化石が産出している<ref name = buffetaut2004>{{cite journal|author=Buffetaut, Eric|year=2004|title= Footprints of Giant Birds from the Upper Eocene of the Paris Basin: An Ichnological Enigma|journal=Ichnos|volume=11|issue=3–4|pages= 357–362|doi=10.1080/10420940490442287}}</ref>。 |

|||

これらの断片には元の卵を復元するために十分な大きさのものもある。卵は厚さ2.3 - 2.5ミリメートルの殻に覆われていて長径24センチメートル、短径10センチメートルとされ<ref name = ds />、[[ダチョウ]]の卵の約1.5倍の大きさであり、より丸みを帯びた平胸類の卵とは形状も大きく異なっていた。{{仮リンク|レミオルニス|en|Remiornis}}が平胸類である可能性はかなり低いが、もし正確にそうであると同定された場合、ガストルニスは依然としてこれらの卵を産むことのできた唯一の動物ということになる。レミオルニスは当初2002年に Mlíkovský により ''Gastornis minor'' として記載されていて、少なくとも1つの種がガストルニスよりも小型であったことが知られている。これはプロヴァンスの暁新世の堆積物からも発見されている、現生のダチョウのものよりもやや小さな卵の遺骸と上手く一致しそうであるが、実際には卵殻の化石はレミオルニスの骨が発見されていない始新世の地層からも発見されている<ref name=ft/>。 |

|||

頭部(とりわけ下顎)には大きな穴が空いていて、そこに発達した咬筋が伸びていた。ウィットマー氏がCTスキャンによる研究を行い、本種の咬合力はライオンに匹敵する可能性が導き出された<ref name=大進化>NHK(出版)地球大進化 第五集</ref>。 |

|||

この強力な咬合力は肉食性の証拠であり、これを使って獲物の骨を砕いていたと考えられてきた。だが最近では筋肉の構造は、むしろ植物を食べるのに適していた事が示されている<ref name=サイエンス>Herbivores, After All https://science.sciencemag.org/content/344/6183/451.3</ref>。そもそも噛む力が強いからといって、必ずしも肉食性だとは限らない。例えば[[オウム]]は噛む力が強いが、それは主に硬い果実を食べるのに役立てられる<ref>Cameron 2007, pp. 116-7.</ref>。もし本種がオウムのように硬い食物を食べていたなら、非力な初期の哺乳類との食べ分けも容易だっただろう。 |

|||

=== |

=== 足跡 === |

||

[[File:Gastornis restoration.jpg|thumb|left|upright|''G. gigantea'' の骨格復元]] |

|||

現代のヒクイドリなどと比べても退化していた。とりわけ上腕骨は非常に小さい<ref>Matthew W.D.; Granger W.; Stein W. (1917). "The skeleton of Diatryma, a gigantic bird from the Lower Eocene of Wyoming". Bulletin of the American Museum of Natural History. 37 (11): 307–354.</ref>。 |

|||

複数の足跡化石の纏まりがガストルニスのものであると推察されている。1つの足跡群が[[イル=ド=フランス地域圏]][[ヴァル=ドワーズ県]][[モンモランシー (ヴァル=ドワーズ県) |モンモランシー]]の後期始新世に相当する[[石膏]]から、別の足跡群が[[パリ盆地]]の他の場所から、1859年以降の19世紀中に報告された。{{仮リンク|ジュール・デノワイエ|en|Jules Desnoyers}}が最初に、[[アルフォンス・ミルヌ=エドワール]]が後に記載したこの足跡化石は19世紀後半のフランスの地質学者に周知されるものとなった。これらは関連する骨が発見されていなかったため、[[チャールズ・ライエル]]の著書 ''Elements of Geology'' で化石記録の不完全性の例として議論された<ref>{{cite book|author=Lyell, Charles|year=1865|title= Elements of Geology |edition=6th |publisher=J. Murray|url=https://archive.org/details/elementsgeology01lyelgoog}}</ref>。残念ながら、皮膚構造まで細かく保存されていたこれらの優れた標本は現在では失われている。標本はデノワイエが研究を始めたときにフランスの[[国立自然史博物館 (フランス) |国立自然史博物館]]に運び込まれ、最後に文書化されたのは1912 年に開催された国立自然史博物館の地質学展示会についての記録であった。これらの足跡のうち最大のものは、後趾1本の印象のみで構成されているものの、長さ40センチメートルに達した。パリ盆地由来の大型の足跡も、さらに2000万年古い南フランスの卵の殻と同様に、巨大なものと単に大きなものに分けることができる<ref name = buffetaut2004 />。 |

|||

もう一つの足跡の化石記録は現存する1つの足跡から構成されているが、それはさらに物議を醸すものであることが証明されている。この化石はワシントン州{{仮リンク|ブラック・ダイアモンド (ワシントン州)|label=ブラック・ダイアモンド|en|Black Diamond, Washington}}周辺の[[グリーン川 (ワシントン州)|グリーン川]]の谷の上部始新統に相当する{{仮リンク|ピュージェット層群|en|Puget Group}}の岩石中に発見された。この発見の後、足跡化石は1992年5月から7月にかけてシアトル地域で大きな関心を集め、[[シアトル・タイムズ]]紙に少なくとも2本の長い記事が掲載された<ref>{{cite web|author=Dietrich, B.|year=1992a|title= 'Big Bird' Footprint Has Scientists Aflutter – If Proven, Fossil Find Would Be A State First|work=[[シアトル・タイムズ]]|date=1992-05-03|page= B1–2|url=http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19920503&slug=1489721 |accessdate=2020-04-06}}</ref><ref>{{Cite web|author=Dietrich, B.|year=1992b|title= Track Is Hoax, Paleontologists Say – Expert On Prehistoric Bird Casts Doubt On Discovery In State Park|work=[[シアトル・タイムズ]]|date=1992-07-17|page= B4|url=http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19920717&slug=1502608 |accessdate=2020-04-06}}</ref>。本物か偽物か様々に言われた鳥の足らしいこの1つの印象化石は[[生痕化石タクソン]] '''''Ornithoformipes controversus''''' として記載された。幅は27センチメートル、長さは32センチメートルに達し、第一趾はなかった。この足跡化石の記載から14年後、この標本の真偽についての議論には決着がついていなかった<ref>{{cite web|author=Doughton, Sandi|title= Big birds on the Green River? The debate continues|work=[[シアトル・タイムズ]]|date=2004-12-06|url=http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20041206&slug=bigbird06m |accessdate=2020-04-06}}</ref><ref name=Bigelow2006>{{cite web|author=Bigelow, Phil|title= Controversial Patterson "Diatryma footprint" slab has been moved|work=Dinosaur Mailing List |date=2006-04-02|url=http://dml.cmnh.org/2006Apr/msg00010.html |accessdate=2020-04-06}}</ref>。標本は2006年現在{{仮リンク|ウェスタン・ワシントン大学|en|Western Washington University}}が所蔵している<ref name=Bigelow2006/><ref name=PattersonLockley2004>{{cite journal|author1=Patterson, John |author2=Lockley, Martin|year=2004|title= A Probable ''Diatryma'' Track from the Eocene of Washington: An Intriguing Case of Controversy and Skepticism|journal=Ichnos|volume=11|issue=3–4|pages= 341–347|doi=10.1080/10420940490442278}}</ref>。 |

|||

=== 後脚 === |

|||

太い後ろ脚を備えていた。この脚と頚椎に長さがあったため、巨鳥[[モア]]と同等に身長が2メートルにまで達した<ref>Witmer, Lawrence; Rose, Kenneth (1991). "Biomechanics of the jaw apparatus of the gigantic Eocene bird Diatryma: Implications for diet and mode of life" (PDF). Paleobiology. 17 (2): 95–120. Archived from the original (PDF) on 28 July 2010.</ref>。 |

|||

しかし筋肉質ではあれど、高速走行に適した脚ではない。ある種の推測によると、本種の走行能力は現生人類と変わらなかった<ref name=BBC>{{Cite book|和書|author1=ティム・ヘインズ |author2=ポール・チェンバース |title=よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版 |year=2006 |publisher=SBクリエイティブ |isbn=9784797335477 |translator=椿正晴}}</ref><ref name=大進化>NHK(出版)地球大進化 第五集</ref><ref |

|||

name=戦い>NHK(出版)恐竜絶滅ほ乳類の戦い 前編</ref><ref name=旅>地球46億年の旅 33巻 2章</ref>。 |

|||

これらの初期の痕跡化石の問題は、ガストルニスの化石で約4500万年よりも新しい化石が見つかっていないことである。謎の多い ''"Diatryma" cotei'' は、年代を正確に決定することができなかったものの、パリ盆地の足跡とほぼ同程度に古い地層から知られている。一方北米では、明確なガストルニス類の化石記録はヨーロッパよりもさらに早く終わっているようである<ref name="buffetaut2004" /><ref name="PattersonLockley2004" />。しかし、2009年にワシントン州[[ベリンハム (ワシントン州)|ベリンハム]]近くで発生した地滑りにより、始新統のChuckanut累層の15ブロックに少なくとも18個の足痕が露出した。足痕の年代は約5370万年前<ref>{{cite book|author=Breedlovestrout|year=2011|title= Paleofloristic Studies in the Paleogene Chuckanut Basin, Western Washington, USA|work= Unpublished Phd Dissertation|publisher= University of Idaho, Moscow, Idaho}}</ref>とみられ、さらにその解剖学的特徴から、足跡を残した動物がガストルニスであることが示唆された。これらの鳥類は捕食者あるいはスカベンジャーであると長らく考えられていたが、猛禽類のような鉤爪がないことから彼らが植物食性であったという先の提言が指示された。Chuckanutの足痕は生痕化石タクソン ''Rivavipes giantess'' と命名され、絶滅したガストルニス科に属すると推論された。足跡化石のうち少なくとも10個はウェスタン・ワシントン大学に展示されている<ref name="prints2012">{{cite journal|author1=Mustoe, George E |author2=Tucker David S |author3=Kemplin, Keith L |year=2012|title=Giant Eocene Bird Footprints From Northwest Washington, USA|journal=Palaeontology|volume=55|issue=6|pages= 1293–1305|doi=10.1111/j.1475-4983.2012.01195.x}}</ref>。 |

|||

脚の先に生えた爪は、鉤爪と言うよりも蹄に近い丸まった形状だった。<ref name=足跡>Giant Eocene bird footprints from northwest Washington, USA https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475-4983.2012.01195.x</ref> |

|||

こういった適応は大型化に伴う体重の激増に対応したものである。こうした爪をしていたため、本種が脚で獲物を取り押さえたり、殺したりする能力は低かったと考えられる<ref>Patterson, John; Lockley, Martin (2004). "A Probable Diatryma Track from the Eocene of Washington: An Intriguing Case of Controversy and Skepticism". Ichnos. 11 (3–4): 341–347. doi:10.1080/10420940490442278.</ref><ref>Buffetaut, Eric (2004). "Footprints of Giant Birds from the Upper Eocene of the Paris Basin: An Ichnological Enigma". Ichnos. 11 (3–4): 357–362.doi:10.1080/10420940490442287.</ref>。 |

|||

足跡の様子からも、こういった考えが裏付けられている。巨体に見合うように足裏そのものも広かった<ref name=足跡>Giant Eocene bird footprints from northwest Washington, USA https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475-4983.2012.01195.x</ref>。 |

|||

=== |

=== 羽毛 === |

||

[[Image:"Gastornis feather".jpg|thumb|後に植物であると判明した、ガストルニスの羽毛とされた標本]] |

|||

ガストルニスと同地域からは、大きな卵化石が発見されている。同時代からは本種だけでなく、[[エレモペズス]]や[[ディオゲノルニス]]なども共産しているため、卵の産む主を断定する事は難しい。しかし後の2種はそれぞれが北[[アフリカ]]と[[南アメリカ]]から発掘されているのみで、現状までの資料で考えると、産み主はガストルニスだと考えられている<ref>"Terror bird's beak was worse than its bite: 'Terror bird' was probably a herbivore". Sciencedaily.com. 2013-08-29. Retrieved 2013-09-10.</ref>。 |

|||

[[File:Green River Formation Gastornis Feather.jpg|thumb|[[グリーンリバー累層]]から産出したガストルニスの羽毛と思われる絵。[[ダレン・ナイシュ]]による]] |

|||

ガストルニスの羽毛は一般に[[平胸類]]の一部と同様に毛のように体を覆う形で描写される。これは、[[コロラド州]]{{仮リンク|ローンクリーク|en|Roan Creek}}のグリーンリバー累層の堆積物から産出した繊維状の構造の一部に基づいており、当初はガストルニスの羽毛を表していると考えられて ''Diatryma filifera'' と命名されていた<ref name = cockerell1930>{{cite journal|author=Cockerell, Theodore Dru Alison|year=1923|title= The Supposed Plumage of the Eocene Bird ''Diatryma''|journal=American Museum Novitates|volume=62|pages= 1–4|url=http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/2246/3259/1/N0062.pdf}}</ref>。その後の調査により、羽毛と想定されていた物は実際には全く異なるもので、植物の繊維であることが明らかになった<ref>{{cite journal|author=Wetmore, Alexander|year=1930|title= The Supposed Plumage of the Eocene Diatryma<!-- no italics -->|journal=Auk|volume=47|issue=4|pages= 579–580|url=http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v047n04/p0579-p0580.pdf|doi=10.2307/4075897}}</ref>。 |

|||

しかし、おそらくガストルニスの羽毛と断定されている第二の構造物が同じくグリーンリバー累層から産出している。糸状の植物の構造体とは異なり、この孤立した1枚の羽毛は幅広で、羽のある鳥類の体の体毛と類似する。長さ24センチメートルに達し、明らかに大型の鳥類のものであるため、大きさに基づいてガストルニスの可能性があると暫定的に同定された<ref name=fossil_lake>Grande, L. (2013). ''The Lost World of Fossil Lake: Snapshots from Deep Time''. University of Chicago Press.</ref><ref>{{Cite web|url=https://birds.fieldmuseum.org/media-gallery/detail/316/1466|title=Fossilized Feathers {{!}} Zoology, Division of Birds|website=birds.fieldmuseum.org|access-date=2020-02-22}}</ref>。 |

|||

卵の殻の厚みは2.3〜2.5ミリ、大きさは縦24×9センチメートルで、巨大なガストルニスの雛を育てるのに十分な容量があった。本種よりも小さな巨鳥の1種[[レミロルニス]]とは異なる卵の形をしている<ref>レミロルニスの卵は本種よりも丸みを帯びている</ref>。 |

|||

== |

== 古生態学 == |

||

[[後期白亜紀]]までに本属の祖先を含む[[鳥類]]は多様化していた。[[K-Pg境界]]を生き延びた彼らは、残されたニッチを引き継ぎ得る状況にあり、非鳥類型の恐竜が絶滅した直後に一部の鳥類は地上にも進出した。しかし最近の研究によると、中生代の内から現生鳥類も地上に進出した可能性がある<ref>{{Cite journal|title=Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds |author1=Daniel J. Field |author2=Juan Benito |author3=Albert Chen |author4=John W. M. Jagt |author5=Daniel T. Ksepka |journal=Nature |volume=579 |pages=397-401 |date=2020-03-18 |url=https://doi.org/10.1038/s41586-020-2096-0|doi=10.1038/s41586-020-2096-0}}</ref>。 |

|||

主に植物を食べていた。 |

|||

適応した時期はどうであれ、ガストルニスは新生代初期の北半球において、大型植物食動物としてのニッチを確立した<ref name="ReferenceA"/>。当時の哺乳類は、新生代初期にはその大部分が小型で背が低い原始的な種類だった。これにより、哺乳類や恐竜にあった体高による食べ分けが成立していた可能性がある<ref>{{Cite book|和書|author=ロバート・バッカー |translator=瀬戸口烈司 |title=恐竜異説 |isbn=978-4582524048 |year=1989 |pages=}}植物食恐竜の項</ref>。このように哺乳類が多数生息する環境で、鳥類が大型植物食動物のニッチへと入り込んだ例としては、[[エピオルニス]]や同じくガストルニス科の[[ドロモルニス]]が挙げられる<ref name=サイエンス>{{Cite journal|author=Sacha Vignieri |title=Herbivores, After All |url=https://science.sciencemag.org/content/344/6183/451.3 |doi=10.1126/science.344.6183.451-c |journal=Science |volume=344 ||issue=6183 |page=451 |date=2014-05-02}}</ref><ref>{{Cite book|author=Ellis, R |publisher=HarperCollins |year=2004 |title=No Turning Back: The Life and Death of Animal Species. New York |page=102 |isbn=0-06-055804-0}}</ref>。 |

|||

かつてガストルニスの食性は長年の激しい議論が続けられてきた。一昔前の書籍では大抵、本種が[[ヒラコテリウム]]などの哺乳類を襲う肉食動物として描かれてきた<ref>Matthew W.D.; Granger W.; Stein W. (1917). "The skeleton of Diatryma, a gigantic bird from the Lower Eocene of Wyoming". Bulletin of the American Museum of Natural History. 37 (11): 307–354.</ref>。しかし脚の構造は獲物の高速追跡に適していないとされ、もし肉食性だったのであれば、待ち伏せからの奇襲や群れでの集団攻撃が提唱されてきた。(鳥類での集団攻撃の例[[モモアカノスリ]]<ref>Cook, William E. (1997). Avian Desert Predators. ISBN 3540592628</ref>) |

|||

== 分布 == |

|||

しばしば比較されがちの[[大型走鳥類]]([[ダチョウ]]・[[ヒクイドリ]]・[[エミュー]])は、いずれも植物食または雑食であり、頭部は小さく、くちばしも鋭くないが、ガストルニスは現生のあらゆる走鳥類より頭が大きくて重く、筋肉の構造により嘴を閉める力は相当に強かった<ref>Witmer, Lawrence; Rose, Kenneth (1991). "Biomechanics of the jaw apparatus of the gigantic Eocene bird Diatryma: Implications for diet and mode of life" (PDF). Paleobiology. 17 (2): 95–120. Archived from the original (PDF) on 28 July 2010.</ref><ref>[[地球大進化]]では、CTスキャン結果に基づきライオン並みの咬合力があった事が示された</ref>。そのため伝統的な肉食説は完全に否定されたわけでない<ref name=旅>地球46億年の旅 33巻 2章</ref>。 |

|||

[[File:Gastornis giganteus restoration.jpeg|thumb|right|170px|北アメリカで発見された種 ''G. gigantea'' の生態復元図]] |

|||

NHKスペシャル『地球大進化〜46億年・人類への旅』では、当時巨鳥不在の地であったアジアで哺乳類が高度な進化を遂げることができたと強調されていた<ref name=地球大進化/>が、アジアである中華人民共和国からもガストルニス属の化石が発見されており<ref name=asia/>、この仮説は誤りとなった。 |

|||

ガストルニスの化石はヨーロッパ西部、アメリカ合衆国西部、中国中央部から発見されている。そのうちヨーロッパから産出した暁新世の化石が最も初期のものであるため、ガストルニスはヨーロッパが原産の生物だった可能性が高い。当時のヨーロッパは島大陸であり、ガストルニスは大陸における最大の陸上四足動物であった。このことは、後の孤立した[[マダガスカル]]において哺乳類の大型動物ではなく植物食性の鳥類[[エピオルニス]]が最大の陸上動物であったことと類似性を持った<ref name="ReferenceA">{{cite journal | author = Buffetaut Eric, Angst Delphine | year = | title = Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications | url = | journal = Earth-Science Reviews | volume = 138 | issue = | pages = 394–408| doi = 10.1016/j.earscirev.2014.07.001 }}</ref>。 |

|||

だが現在において最も有力な仮説は、ガストルニスが主に植物食であったというものである<ref>Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial ecosystems https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-014-1158-2</ref>。ガストルニスの嘴は、肉食性の[[猛禽類]]やフォルスラコス科と比べて鉤状に曲がっておらず、足の爪も鋭くなかったということが証拠の一つである<ref name=菜食>Terror cranes” or peaceful plant-eaters: changing interpretations of the palaeobiology of gastornithid birds https://www.researchgate.net/profile/Delphine_Angst/publication/285787334_Terror_cranes_or_peaceful_plant-eaters_Changing_interpretations_of_the_palaeobiology_of_gastornithid_birds/links/5847cde408ae2d2175721f5a/Terror-cranes-or-peaceful-plant-eaters-Changing-interpretations-of-the-palaeobiology-of-gastornithid-birds.pdf</ref>。こうした形状の嘴は、現代の植物食鳥類[[タカヘ]]にも見られる。 |

|||

[[File:Takahe and chick.jpg|250px]] |

|||

タカヘの親子(右側が雛) |

|||

他の化石はすべて始新世のものであるが、ガストルニスがどのようにヨーロッパから北米やアジアに分散したかは現在のところ判明していない。中国西部の前期始新世のガストルニスの化石が産出していることから、ガストルニスはヨーロッパから東に広がり、[[ベーリング地峡]]を経由して北米入りを果たした可能性がある。また、東と西の両方に広がった可能性もあり、その場合はかつて現在の中央アジアを分断していた{{仮リンク|ツルガイ海峡|en|Turgai Sea}}を東アジアと北米で別々に渡って到着したことになる<ref name=asia/>。北アメリカと直接繋がる陸橋も知られている<ref name="ReferenceA"/>。 |

|||

さらにThomas Tutken氏による骨内のカルシウムの同位体の研究によれば、ガストルニスの骨は肉食動物よりも植物食動物に近い構成を持っていた<ref name=サイエンス>Herbivores, After All https://science.sciencemag.org/content/344/6183/451.3</ref><ref>Angst D.; Lécuyer C.; Amiot R.; Buffetaut E.; Fourel F.; Martineau F.; Legendre S.; Abourachid A.; Herrel A. (2014). "Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial</ref>。同じような手法でリン成分も行われたが、それでも本種は植物食寄りの食生活を行っていた事が示されている<ref>"Terror bird's beak was worse than its bite: 'Terror bird' was probably a herbivore". Sciencedaily.com. 2013-08-29. Retrieved 2013-09-10.</ref>。この研究では、他の恐鳥類を代表してフォルスラコスも調査されたが、彼らの結果は肉食性を示していた。 |

|||

ヨーロッパのガストルニスは北アメリカやアジアの同属よりも長く生き延びており、これは大陸の孤立化が進んだ時期と一致すると推察されている<ref name="ReferenceA"/>。 |

|||

ただし嘴や脚部の形態が肉食に適していなくとも、低い頻度ながらネズミ程度の小動物や死肉を補助的に食べていた可能性は残されている<ref name=捕食者>ウィリアム・ソウルゼンバーグ(著)捕食者なき世界 古生物の項</ref>。例えば現生のヒクイドリは果実を主食としているが、機会さえあれば小動物を啄む事が知られている<ref>Southern Cassowary (BIRDS in BACKYARDS).</ref><ref>アンソニーJマーティン(著)恐竜探偵足跡を追う 現生鳥類の項</ref>。なお、この時代小型哺乳類は、基盤的で身体の小さな種類が少なくなかった。 |

|||

== |

== 絶滅 == |

||

かつては始新世に大型化を始めた[[肉歯目]](例[[ヒエノドン]])のような初期の肉食哺乳類に雛や卵を襲われたり、獲物を横取りされたりして絶滅したと考えられてきた<ref name=BBC>{{Cite book|和書|author1=ティム・ヘインズ |author2=ポール・チェンバース |title=よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版 |year=2006 |publisher=SBクリエイティブ |isbn=9784797335477 |translator=椿正晴}}</ref>。この仮説の傍証として次のような指摘がなされてきた。 |

|||

白亜紀後期までに本種の祖先を含む[[鳥類]]は多様化していた。[[K/pg境界]]を生き延びた彼らは、残されたニッチを引き継ぎ得る状況にあり、非鳥類型の恐竜が絶滅した直後に一部の鳥類は地上にも進出した。しかし最近の研究によると、中生代の内から現生鳥類も地上に進出した可能性がある<ref>https://www.nature.com/articles/s41586-020-2096-0</ref>。適応した時期はどうであれ、ガストルニスは新生代初期の北半球において、大型植物食動物としてのニッチを確立した<ref name=ヨーロッパ>Buffetaut Eric, Angst Delphine. "Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications". Earth-Science Reviews. 138: 394–408. doi:10.1016/j.earscirev.2014.07.001.</ref>。当時の[[哺乳類]]は、新生代初期にはその大部分が小型で背が低い原始的な種類だった。これにより哺乳類や恐竜にあった、『体高による食べ分け』が成立していた可能性がある<ref>ロバートバッカー(著)恐竜異説 植物食恐竜の項</ref>。このように哺乳類が多数生息する環境で、鳥類が鈍足の大型生物のニッチへと入り込んだ例としては、[[エピオルニス]]やドロモルニスが挙げられる<ref name=サイエンス>Herbivores, After All https://science.sciencemag.org/content/344/6183/451.3</ref>。 |

|||

== 競合と絶滅 == |

|||

かつては始新世に大型化を始めた[[肉歯類]](例[[ヒエノドン]])のような初期の肉食哺乳類に雛や卵を襲われたり、獲物を横取りされて絶滅したと考えられてきた<ref name=BBC>{{Cite book|和書|author1=ティム・ヘインズ |author2=ポール・チェンバース |title=よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版 |year=2006 |publisher=SBクリエイティブ |isbn=9784797335477 |translator=椿正晴}}</ref>。この仮説の傍証として次のような指摘がなされてきた。 |

|||

*恐鳥類は身体が大きく動きが鈍い。 |

*恐鳥類は身体が大きく動きが鈍い。 |

||

*祖先が飛翔性に進化する過程で武装となる前肢の爪や歯を失っている。 |

*祖先が飛翔性に進化する過程で武装となる前肢の爪や歯を失っている。 |

||

*ライバルの哺乳類は群れを作っていたため、単独性とされる恐鳥類では敵わない。 |

*ライバルの哺乳類は群れを作っていたため、単独性とされる恐鳥類では敵わない。 |

||

これらに基づいて記事冒頭のシナリオがメディアによって拡散された。 |

|||

これらに基づき<ref |

|||

name=戦い>NHK(出版)恐竜絶滅ほ乳類の戦い 前編</ref>、冒頭のシナリオが多くのメディアによって拡散された。(“文化面”を参照) |

|||

しかし、ガストルニスの絶滅の原因は今のところ明らかになっていない。ガストルニスは哺乳類が支配的であった動物相に生息しており、[[汎歯目]]のような大型動物とも共存していた<ref name="ReferenceA"/>。また本属と近縁のドロモルニスは、ガストルニスの時代から遥か後の[[更新世]]の[[オーストラリア]]で、[[メガラニア]]のような肉食爬虫類や[[ティラコレオ]]のような肉食哺乳類と共存していた事が知られている<ref>{{Cite book|author=北村雄一 |title=謎の絶滅動物たち |date=2014-05-15 |isbn=978-4479392583 |publisher=[[大和書房]]}}オーストラリアの章</ref>。また、動物食性の巨大な地上生鳥類のグループであるフォルスラコス科の中にも、少なくともつい200万年前まで北アメリカに生息していたことが確実視されている種([[ティタニス|ティタニス・ワレリ]])がいる<ref name="mcfaddenetal2006">{{cite journal |last=McFadden |first=B.|last2=Labs-Hochstein|first2=J. |last3=Hulbert, Jr.|first3=R. C. |last4=Baskin|first4=J. A. |year=2006 |title=Refined age of the late Neogene terror bird (''Titanis'') from Florida and Texas using rare earth elements |journal=Journal of Vertebrate Paleontology |volume=26 |issue=3 |pages=92A (Supplement)|url=http://users.tamuk.edu/kfjab02/pdf%20jpg%20gif%20files/Titanis%20SVP.pdf | doi = 10.1080/02724634.2006.10010069}}</ref>。 |

|||

※これらの指摘すら誤りである事が[[フォルスラコス科]]の研究で示されている。(詳しくは該当先を参照) |

|||

また、彼らが生息していた時代に発生した{{仮リンク|暁新世-始新世温暖化極大|en|Paleocene–Eocene Thermal Maximum}}のような極端な気候的事象はほとんど影響を与えていないとされる<ref name="ReferenceA"/>。 |

|||

だが“食性”で説明したように、現在ガストルニスは主に植物食と考えられている。そのため捕食/被食の可能性は残されているものの、食料を巡る直接的な競争は考えにくい<ref name=菜食>Terror cranes” or peaceful plant-eaters: changing interpretations of the palaeobiology of gastornithid birds https://www.researchgate.net/profile/Delphine_Angst/publication/285787334_Terror_cranes_or_peaceful_plant-eaters_Changing_interpretations_of_the_palaeobiology_of_gastornithid_birds/links/5847cde408ae2d2175721f5a/Terror-cranes-or-peaceful-plant-eaters-Changing-interpretations-of-the-palaeobiology-of-gastornithid-birds.pdf</ref>。また上記のシナリオでは、暁新世に既出の[[Arctocyonidae]]や[[無肉歯目]](例[[Ankalagon]])のような大型肉食哺乳類の存在が無視されており<ref>Jehle, Martin. "Carnivores, creodonts and carnivorous ungulates: Mammals become predators". Paleocene mammals of the world. Archived from the original on 9 February 2010. Retrieved 23 February 2010.</ref>、加えて[[プリスティカンプスス]]や[[セベクス]]のような陸生ワニ類の存在も考慮されていない<ref>ロバートバッカー(著) 恐竜異説 一章</ref>。 |

|||

また本種と酷似した近縁種の[[ドロモルニス]]は、遥か後の更新世のオーストラリアで、[[メガラニア]]のような肉食爬虫類や[[ティラコレオ]]のような肉食哺乳類と共存していた事が知られている<ref>北村雄一(著) 謎の絶滅動物たち オーストラリアの章</ref>。 |

|||

このためガストルニスの絶滅原因は今もってなお不明としか言えない。[[汎歯目]]を始めとした初期の植物食哺乳類とも共存に成功していた。生物的な要因でなければ、気候/環境的な要因が考えられるが、本種は当時の極端な暑さにも順応していたため、それらも考えにくい。それでも孤立したヨーロッパの種が最後に残っていた事から、それ以外の地域では何かしらの変化があった事は伺える<ref name=ヨーロッパ>Buffetaut Eric, Angst Delphine. "Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications". Earth-Science Reviews. 138: 394–408. doi:10.1016/j.earscirev.2014.07.001.</ref>。 |

|||

なお件のシナリオでは滅ぼされるはずの肉食性の恐鳥類(例[[フォルスラコス]]、[[バトルニス科]])も、実際には新生代を通じて多くの肉食動物と共存していた<ref>Benton, R. C.; Terry, D. O., Jr.; Evanoff, E.; McDonald, H. G. (25 May 2015). The White River Badlands: Geology and Paleontology. Indiana University Press. p. 95. ISBN 978-0253016089.</ref><ref>Mourer-Chauviré, C. et al. (2011) A Phororhacoid bird from the Eocene of Africa. Naturwissenschaften doi:10.1007/s00114-011-0829-5</ref><ref>Cracraft, J. (1968). “A review of the Bathornithidae (Aves, Gruiformes), with remarks on the relationships of the suborder Cariamae”. American Museum Novitates 2326: 1–46 2020年3月23日閲覧。.</ref>。とりわけフォルスラコス科の[[ティタニス]]の繁栄ぶりは群を抜いており、[[アメリカ大陸間大交差]]に乗じて北米(フロリダ、テキサス)へ侵攻している<ref> McFadden, B.; Labs-Hochstein, J.; Hulbert, Jr., R. C.; Baskin, J. A. (2006). “Refined age of the late Neogene terror bird (Titanis) from Florida and Texas using rare earth elements”. Journal of Vertebrate Paleontology 26 (3): 92A (Supplement). doi:10.1080/02724634.2006.10010069.</ref>。フォルスラコス科全体も数千万年に渡って繁栄し、[[セベクス]]や[[ティラコスミルス]]といった肉食動物と共に南米の頂点捕食者となっていた。さらに300万年前の[[アメリカ大陸間大交差]]によってティラコスミルスのような古参の捕食者が淘汰される中、フォルスラコス類は侵入してきた[[食肉類]](例[[スミロドン]])との共存にも成功している。こうしたフォルスラコス類は少なくとも40万年前まで君臨を続けた<ref>地球46億年の旅 33巻 コラム</ref>。最近の研究では1万5千年前まで命脈を保っていた可能性もある<ref>Alvarenga, H.; Jones, W.; Rinderknecht, A. (2010). “The youngest record of phorusrhacid birds (Aves, Phorusrhacidae) from the late Pleistocene of Uruguay”. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 256 (2): 229–234. doi:10.1127/0077-7749/2010/0052.</ref>。 |

|||

== 旧説や誤解 == |

== 旧説や誤解 == |

||

有名な古生物には往々にしてあることだが、ガストルニス |

有名な古生物には往々にしてあることだが、ガストルニス(および旧名ディアトリマ)にも誤解が多い。しかし本種は誤解の幅や質がイメージを掴む上で重大な悪影響を及ぼすため、ここに羅列する。 |

||

* |

*純粋な肉食動物だった(“食性”を参照)。 |

||

*嘴が猛禽類のように湾曲していた(“古生物学”を参照)。 |

|||

* |

*肉食哺乳類との競争に敗れて絶滅した(“絶滅”を参照)。 |

||

*アジアへ進出できなかった(“分布”を参照)。 |

|||

*恐鳥類は肉食哺乳類との競争に敗れて絶滅した。(“絶滅”を参照) |

|||

*恐鳥類はアジアへ進出できなかった。(“分布”を参照) |

|||

== 文化面 == |

== 文化面 == |

||

本属をモデルにしたとされる{{要出典|date=2020年4月}}キャラクターがジブリ作品やゲーム作品に登場している。 |

|||

*風の谷のナウシカ→トリウマ |

*風の谷のナウシカ→トリウマ |

||

*ファイナルファンタジー→チョコボ |

*ファイナルファンタジー→チョコボ |

||

=== 映像化 === |

=== 映像化 === |

||

また恐竜絶滅後の世界 |

また恐竜絶滅後の世界に生息する主要な動物として、何度か映像化されている。しかし作中では揃って肉食動物とされている。 |

||

*[[ウォーキングwithビースト]] |

|||

*[[地球大進化]] |

|||

*[[恐竜絶滅ほ乳類の戦い]] |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Commons|Diatryma}} |

|||

*[[恐鳥類]] |

|||

*[[恐竜]] |

|||

*[[主竜類]] |

|||

*[[絶滅した動物一覧]] |

|||

*共存した可能性のある大型陸生の雑食〜肉食動物[[プリスティカンプスス]]、[[フォルスラコス科]]、[[Arctocyon]]、[[無肉歯目]]、[[Arctocyonidae]]、最初期の[[肉歯類]]と[[食肉類]] |

|||

*[[ウォーキングwithビースト]](2001年) |

|||

== 参考文献 == |

|||

*[[地球大進化〜46億年・人類への旅]](2004年) |

|||

{{節スタブ}} |

|||

*[[恐竜絶滅 ほ乳類の戦い]](2010年) |

|||

== |

== 出典 == |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|2}} |

||

{{デフォルトソート: |

{{デフォルトソート:かすとるにす}} |

||

[[Category:ガストルニス科]] |

|||

[[Category:化石鳥類]] |

[[Category:化石鳥類]] |

||

[[Category:暁新世の生物]] |

[[Category:暁新世の生物]] |

||

2020年5月6日 (水) 06:36時点における版

| ガストルニス | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G. gigantea 全身骨格(米国・ワシントンD.C.・国立自然史博物館)

| ||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価 | ||||||||||||||||||||||||

| 絶滅(化石) | ||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||

| 古第三紀暁新世-始新世, 56–45 Ma | ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Gastornis Hébert, 1855 (vide Prévost, 1855) | ||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||

| 種 | ||||||||||||||||||||||||

ガストルニス(学名: Gastornis)は、新生代古第三紀後期暁新世から始新世にかけて生息した、絶滅した巨大な地上歩行性の飛べない鳥の属。本属は3,4種の明確な種が含まれていると考えられており、西部から中央ヨーロッパ(イングランド・ベルギー・フランス・ドイツ)にかけて不完全な化石が発見されている。より完全な標本は北アメリカの第4の種で、この種はかつてディアトリマ(学名: Diatryma)という独立した属として分類されていた。ディアトリマはガストルニスの別の種に非常に似ているため、今日ではこれもガストルニス属に含めるべきだと数多くの科学者が考えており、現在ディアトリマの学名は積極的に用いられていない。他に、同様に以前は自身の属に分類されていた第5の種が中華人民共和国から知られている。

翼は退化して縮小し、過大な体重と相まって空を飛ぶことはできなかったが、太く頑丈な脚で地上を歩き回っていた。ガストルニスの種には非常に大型の鳥類がおり、小型哺乳類を捕食していたと長らく考えられていた。しかし、ガストルニスの足痕にフック状の鉤爪がないことなどの複数の一連の証拠から、これらの鳥類は植物食性動物として硬い植物の部位や種子を摂食していたと科学者は推察している。

『地球大進化〜46億年・人類への旅』や『恐竜絶滅 ほ乳類の戦い』に代表されるNHKスペシャルのなどメディアでは、巨体ゆえに動作が緩慢であったことと、進化の過程で歯や前肢の爪が失われていることなどから、ヒアエノドンなど動物食性の哺乳類に駆逐されて絶滅したとされている[1][2]が、これは後の研究で有力視されていない。

概要

ガストルニスは大量の化石が知られているが、ガストルニスの最も鮮明な外観は G. gigantea 種のほぼ完全な数点の標本によるものである。ガストルニス属の鳥類は一般に非常に大型で、巨大な嘴と、表面的には南アメリカの動物食性鳥類フォルスラコス科のものに似た頑強な頭骨が備わっていた。知られている中で最大の種 G. gigantea は最大のモアに匹敵する大きさに成長し、最大で背丈2メートルに達した[3]。

G. gigantea の頭骨は体と比べて大きく、そして強靭な構造であった。嘴は非常に側扁(上下高が大きい割に左右幅が狭い)していた。ガストルニス属の他の種と異なり、G. gigantea は骨の上に特徴的な溝と窪みが存在しなかった。嘴の上下の接触面は平行に続き、捕食性のフォルスラコス科鳥類に見られる猛禽類のようなフックもなかった。外鼻孔は小さく、目の正面で頭骨の正中線に近接して位置した。椎骨は頸椎でさえ短くて太ましかった。首は比較的短く、少なくとも13個のどっしりとした椎骨に構成されていた。胴体も比較的短かった。翼は退化しており、上腕骨は小型で非常に矮小化しており、これは現在のヒクイドリ属の翼のプロポーションに類似する[4]。

太い後ろ脚は筋肉質ではあれど、高速走行に適した脚ではなかった。ある種の推測によると、本属の走行能力は現生人類と変わらなかった[5][6][7][8]。

脚の先に生えた爪は、鉤爪と言うよりも蹄に近い丸まった形状だった[9]。こういった適応は大型化に伴う体重の激増に対応したものである。こうした爪をしていたため、本属が脚で獲物を取り押さえたり、殺したりする能力は低かったと考えられる[10][11]。 足跡の様子からも、こういった考えが裏付けられている。巨体に見合うように足裏そのものも広かった[9]。

歴史

ガストルニスは1855年に断片骨格に基づいて記載された。属名はパリの近くのムードンに堆積した Argile Plastique 累層から最初の化石を発見した、「熱血漢」とも呼ばれるガストン・プランテにちなむ[12]。この発見の特筆すべき点は標本の大きさと、当時は上部暁新統の巨大な鳥ガストルニスの化石が最古の鳥類化石の1つであったことである[13]。最初に発見された種 G. parisiensis の追加の骨は1860年代半ばに発見された。10年後には、今度は新種 G. eduardsii(現在は G. parisiensis のジュニアシノニムと考えられている)に割り当てられた完全度の高い標本が発見された。1870年代に発見された標本は広く流通し、ルモワンヌがこれに基づいて骨格復元図を製作することとなった。これらのオリジナルのガストルニスの化石の頭骨部位は特徴のない断片しか発見されておらず、ルモワンヌのイラストで用いられた骨のいくつかは他の動物の骨であることが判明した[14]。その後、ヨーロッパのガストルニスは巨大なツルのような鳥類として長らく復元されていた[15][16]。

1874年にはアメリカの古生物学者エドワード・ドリンカー・コープが別の断片化石の群をニューメキシコ州のワサッチ累層で発見した。彼はこれらの化石が地上性鳥類の独立した属・種に属すると考え、足の骨のいくつかを貫通する巨大な孔があることから、古代ギリシャ語で「穴をくぐって」という意味のδιάτρημα ("diatrema") という語より1876年に Diatryma gigantea を命名した[17][18]。1894年にはオスニエル・チャールズ・マーシュがニュージャージー州で1つのガストルニス科鳥類の足の骨を記載して新属新種 Barornis regens に分類したが、1911年にはディアトリマ属のジュニアシノニム(すなわち後にはガストルニス属のジュニアシノニム)であると考えられるようになった[4]。同じ1911年には追加の断片標本がワイオミング州で発見され、1913年に新種 Diatryma ajax(現在では同様に G. gigantea のジュニアシノニム)と断定された[4]。1916年にはアメリカ自然史博物館がワイオミング州ビッグホーン盆地(ウィルウッド累層)への遠征を行い、初となるほぼ完全な頭骨と骨格が発見され、1917年に記載された。この化石により、研究者は初めて鮮明なガストルニスの姿を手に入れることができた[4]。マシュー、グレンジャー、ステインは1917年にこのほぼ完全な標本をもう1つの新種 Diatryma steini に分類した[4]。

ディアトリマが記載された後、ヨーロッパの新しい標本の大部分はガストルニス属ではなくディアトリマ属に割り当てられた。しかしながら、ディアトリマの最初の発見の直後、ディアトリマをガストルニスのジュニアシノニムとみなせるほど両者が似通っていることが明らかになった。事実両者が似ていることは1884年にエリオット・カウズが認めていたが、研究者同士の議論は20世紀を通して重ねられることとなった。ルモワンヌのイラストにある骨格が別の動物と混ざっていることは1980年代初頭に初めて発見され、ガストルニスとディアトリマの有意義な比較はこのことによりさらに困難さを増した。これにより、ヨーロッパと北アメリカの鳥類のさらに大きな類似性を認め始める研究者もおり、両属は大抵同じガストルニス目やガストルニス科に位置付けられた。新たに認められた類似の度合いにより、数多くの研究者が暫定的にディアトリマがガストルニス属のジュニアシノニムであることを受け入れ、両属の包括的な解剖学的レビューを保留した[13]。従って、正しい本属の正しい学名はガストルニス (Gastornis) である[19]。

分類

上位分類

ガストルニスとその近縁属は共にガストルニス科に分類され、長らくツル目と考えられていた。しかし、ツル目の伝統的な概念は側系統群であることが示されている。1980年代後半にガストルニス科の関係の最初の系統解析が行われたことを皮切りに、彼らがガン・カモ類やサゲヒドリ科を含む系統群カモ目に近縁であるという合意が得られ始めた[9]。2007年の研究ではガストルニス科がカモ目で非常に初期に枝分かれしたグループであること、カモ目内の別のグループと姉妹群をなすことが示された[20]。

ガストルニス科とガン・カモ類の見かけ上の近縁な関係を認め、ガストルニス科をカモ目自体の中に分類する研究者がいる[20]一方、カモ目という名称を現生種でのみ構成されるクラウングループに限定し、ガストルニス科のような絶滅したカモ目の親戚を含むより大きなグループにAnserimorphae という名前を与える研究者もいる[21]。ガストルニス科はそれゆえ自身の目であるガストルニス目に置かれることもしばしばある[22]。

NHKスペシャル『地球大進化〜46億年・人類への旅』では同じく巨大な地上生鳥類であるフォルスラコス科と纏めて説明されていた[1]が、彼らとの類縁関係は遠い。

2007年の Agnolin らによるクラドグラムの簡易版[20]。

| カモ目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||

なお、上のクラドグラムに掲載されたブロントルニスは胸椎などの形状からフォルスラコス科とする傾向が強い[23]。2017年のマレーらによる系統樹の簡易版を以下に示す[24]。

| Anserimorphae |

| ||||||||||||||||||

下位分類

ガストルニスは少なくとも5種が有効な種であると一般に受け止められている。タイプ種 Gastornis parisiensis は Hébert による1855年の2本の論文で記載・命名された[25][26]。この種は西部と中央ヨーロッパで発見された、後期暁新世から前期始新世にかけての化石から知られている。かつては G. parisiensis と別の種とされていたが現在ではジュニアシノニムと考えられている種には、G. edwardsii (Lemoine, 1878) や G. klaasseni (Newton, 1885) がいる。フランスのマルヌ県に位置する Berru に分布した上部暁新統からは G. russeli (Martin, 1992) がガストルニス属に加えられ、下部 - 中部始新統から産出した G. sarasini (Schaub, 1929) もヨーロッパ産のガストルニス属に名を連ねた。ドイツのメッセルに分布する中部始新統からは G. geiselensis が報告され、これは G. sarasini のシノニムと考えられている[19]が、2種をシノニムとして扱うには証拠が不十分であり、全てのガストルニス科鳥類のより詳細な比較が行われるまでは2種は分けておくべきだと主張する研究者もいる[27]。仮定の小型種 G. minor は疑問名と考えられている[13]。

かつてディアトリマとされていた Gastornis gigantea (Cope, 1876) は北アメリカ西部の中部始新統から産出した。この種のジュニアシノニムには Barornis regens (Marsh, 1894) や Omorhamphus storchii (Sinclair, 1928) がある。後者はワイオミング州の下部始新統の岩石に由来する化石に基づいて記載され[28]、プリンストン大学の1927年の遠征で化石を発見した T. C. von Storch への献名である[29]。当初 Omorhamphus storchii として記載された化石は後には Gastornis gigantea の幼鳥の化石であると考えられている[30]。ワイオミング州パーク郡に分布する下部始新統ウィルウッド累層の岩石に由来する標本 YPM PU 13258 もおそらく G. gigantea の幼鳥であるらしく、その場合さらに若い個体ということになる[31]。

中華人民共和国の河南省に分布する前期始新統に由来する Gastornis xichuanensis は脛足根骨のみが発見されている。当初は別属 Zhongyuanus のたった1つの種として1980年に記載された[32]が、2013年に発表された化石の再評価で、当該標本とガストルニスの種の同じ骨との差異は小さく、ガストルニス属のアジア種と考えるべきである、と結論付けられた[33]。

古生物学

食性

ガストルニスの食性の解釈を巡って長い議論が続けられてきた。ガストルニスは初期のウマであるヒラコテリウムなど同時代の小型哺乳類を対象とした捕食動物として大抵描かれてきた[4]。しかし脚の構造は獲物の高速追跡に適していないとされ、もし肉食性だったのであれば、待ち伏せからの奇襲や群れでの集団攻撃が提唱されてきた。(鳥類での集団攻撃の例モモアカノスリ[34])

しばしばガストルニスと比較されがちの大型平胸類(ダチョウ・ヒクイドリ・エミュー)は、いずれも植物食または雑食であり、頭部は小さく、嘴も鋭くない。ガストルニスの頭骨は体サイズの似た現生平胸類に比べて大型である。ウィットマーがCTスキャンを用いて行った頭骨の生体力学解析では、下顎の大きな孔を通って顎を閉じる筋肉組織が発達していたことが示唆された。下顎は非常に厚く、結果として顎の筋肉のモーメントアームも長くなっていた。いずれの特徴も、ガストルニスが強力な咬合力を生み出せたことを強く示しており[3]、ライオンに匹敵する可能性も導き出された[35]。ガストルニスの頭骨が植物食性にしては必要以上に頑丈すぎると提唱し、もがく獲物を強力な構造の嘴を使って鎮圧し骨を割って骨髄を抜き取る動物食性動物としてガストルニスを解釈する従来の説を支持する研究者もいる[3]。一方で、フォルスラコス科や猛禽類に見られるフック状に卓越した嘴といった動物食性鳥類の特徴が頭骨に見られないことを、ガストルニスがある程度植物食性あるいは雑食性に特殊化した証拠とみなす研究者もいる。彼らはガストルニスが巨大な嘴を使って硬い木の実や種子といった硬い食物を割っていた可能性があるとした[36]。ガストルニス科(おそらくガストルニス属の種そのもの)とされる足跡が2012年に記載されており、この足跡から強くフック状になった爪が後肢になかったことが示され、ガストルニスが捕食動物の生態をしていなかったことを示唆するもう1つの証拠となっている[9]。

より最近の証拠では、ガストルニスが真に植物食性であった可能性が高いことが示唆されている[37]。Thomus Tutuken らによるガスルトルニスの骨のカルシウム同位体の研究によれば、ガストルニスが食性として肉を摂食していた根拠は示されなかった。この地球化学的解析では、ティラノサウルス・レックスといった既知の化石種の動物食性動物と比べて、ガストルニスの食性は植物食性の恐竜や哺乳類に近いことが明らかにされた。こうして、飛べない鳥の中で動物食性の主要なグループはフォルスラコス科のみとなった[38]。

ただし嘴の形態が肉食に適していなくとも、低い頻度ながらネズミ程度の小動物や死肉を補助的に食べていた可能性は残されている[39]。例えば現生のヒクイドリは果実を主食としているが、機会さえあれば小動物を啄む事が知られている[40][41]。

卵

スペインに分布する後期暁新世(サネティアン)の堆積層とフランスのプロヴァンスに分布する前期始新世の堆積層から、巨大な卵の殻の断片が産出している[42][43]。これらの卵は Ornitholithus という学名をつけて記載され(ただしこれは"ootaxon"すなわち卵化石に対して命名されたタクソンである)、おそらくガストルニスに由来するものである。Ornitholithus とガストルニスの化石は直接関連してはいないが、同じ時代と地域から十分な大きさの他の鳥類は発見されていない。大型のディオゲノルニスやエレモペズスが始新統から知られているものの、前者はまだ当時テチス海で北アメリカから隔てられていた南アメリカ大陸、後者はそれほど広くないとはいえ同じく伸びたテチス海によりヨーロッパから隔てられていた後期始新世のアフリカ大陸北部から化石が産出している[44]。

これらの断片には元の卵を復元するために十分な大きさのものもある。卵は厚さ2.3 - 2.5ミリメートルの殻に覆われていて長径24センチメートル、短径10センチメートルとされ[42]、ダチョウの卵の約1.5倍の大きさであり、より丸みを帯びた平胸類の卵とは形状も大きく異なっていた。レミオルニスが平胸類である可能性はかなり低いが、もし正確にそうであると同定された場合、ガストルニスは依然としてこれらの卵を産むことのできた唯一の動物ということになる。レミオルニスは当初2002年に Mlíkovský により Gastornis minor として記載されていて、少なくとも1つの種がガストルニスよりも小型であったことが知られている。これはプロヴァンスの暁新世の堆積物からも発見されている、現生のダチョウのものよりもやや小さな卵の遺骸と上手く一致しそうであるが、実際には卵殻の化石はレミオルニスの骨が発見されていない始新世の地層からも発見されている[43]。

足跡

複数の足跡化石の纏まりがガストルニスのものであると推察されている。1つの足跡群がイル=ド=フランス地域圏ヴァル=ドワーズ県モンモランシーの後期始新世に相当する石膏から、別の足跡群がパリ盆地の他の場所から、1859年以降の19世紀中に報告された。ジュール・デノワイエが最初に、アルフォンス・ミルヌ=エドワールが後に記載したこの足跡化石は19世紀後半のフランスの地質学者に周知されるものとなった。これらは関連する骨が発見されていなかったため、チャールズ・ライエルの著書 Elements of Geology で化石記録の不完全性の例として議論された[45]。残念ながら、皮膚構造まで細かく保存されていたこれらの優れた標本は現在では失われている。標本はデノワイエが研究を始めたときにフランスの国立自然史博物館に運び込まれ、最後に文書化されたのは1912 年に開催された国立自然史博物館の地質学展示会についての記録であった。これらの足跡のうち最大のものは、後趾1本の印象のみで構成されているものの、長さ40センチメートルに達した。パリ盆地由来の大型の足跡も、さらに2000万年古い南フランスの卵の殻と同様に、巨大なものと単に大きなものに分けることができる[44]。

もう一つの足跡の化石記録は現存する1つの足跡から構成されているが、それはさらに物議を醸すものであることが証明されている。この化石はワシントン州ブラック・ダイアモンド周辺のグリーン川の谷の上部始新統に相当するピュージェット層群の岩石中に発見された。この発見の後、足跡化石は1992年5月から7月にかけてシアトル地域で大きな関心を集め、シアトル・タイムズ紙に少なくとも2本の長い記事が掲載された[46][47]。本物か偽物か様々に言われた鳥の足らしいこの1つの印象化石は生痕化石タクソン Ornithoformipes controversus として記載された。幅は27センチメートル、長さは32センチメートルに達し、第一趾はなかった。この足跡化石の記載から14年後、この標本の真偽についての議論には決着がついていなかった[48][49]。標本は2006年現在ウェスタン・ワシントン大学が所蔵している[49][50]。

これらの初期の痕跡化石の問題は、ガストルニスの化石で約4500万年よりも新しい化石が見つかっていないことである。謎の多い "Diatryma" cotei は、年代を正確に決定することができなかったものの、パリ盆地の足跡とほぼ同程度に古い地層から知られている。一方北米では、明確なガストルニス類の化石記録はヨーロッパよりもさらに早く終わっているようである[44][50]。しかし、2009年にワシントン州ベリンハム近くで発生した地滑りにより、始新統のChuckanut累層の15ブロックに少なくとも18個の足痕が露出した。足痕の年代は約5370万年前[51]とみられ、さらにその解剖学的特徴から、足跡を残した動物がガストルニスであることが示唆された。これらの鳥類は捕食者あるいはスカベンジャーであると長らく考えられていたが、猛禽類のような鉤爪がないことから彼らが植物食性であったという先の提言が指示された。Chuckanutの足痕は生痕化石タクソン Rivavipes giantess と命名され、絶滅したガストルニス科に属すると推論された。足跡化石のうち少なくとも10個はウェスタン・ワシントン大学に展示されている[9]。

羽毛

ガストルニスの羽毛は一般に平胸類の一部と同様に毛のように体を覆う形で描写される。これは、コロラド州ローンクリークのグリーンリバー累層の堆積物から産出した繊維状の構造の一部に基づいており、当初はガストルニスの羽毛を表していると考えられて Diatryma filifera と命名されていた[52]。その後の調査により、羽毛と想定されていた物は実際には全く異なるもので、植物の繊維であることが明らかになった[53]。

しかし、おそらくガストルニスの羽毛と断定されている第二の構造物が同じくグリーンリバー累層から産出している。糸状の植物の構造体とは異なり、この孤立した1枚の羽毛は幅広で、羽のある鳥類の体の体毛と類似する。長さ24センチメートルに達し、明らかに大型の鳥類のものであるため、大きさに基づいてガストルニスの可能性があると暫定的に同定された[54][55]。

古生態学

後期白亜紀までに本属の祖先を含む鳥類は多様化していた。K-Pg境界を生き延びた彼らは、残されたニッチを引き継ぎ得る状況にあり、非鳥類型の恐竜が絶滅した直後に一部の鳥類は地上にも進出した。しかし最近の研究によると、中生代の内から現生鳥類も地上に進出した可能性がある[56]。

適応した時期はどうであれ、ガストルニスは新生代初期の北半球において、大型植物食動物としてのニッチを確立した[57]。当時の哺乳類は、新生代初期にはその大部分が小型で背が低い原始的な種類だった。これにより、哺乳類や恐竜にあった体高による食べ分けが成立していた可能性がある[58]。このように哺乳類が多数生息する環境で、鳥類が大型植物食動物のニッチへと入り込んだ例としては、エピオルニスや同じくガストルニス科のドロモルニスが挙げられる[59][60]。

分布

NHKスペシャル『地球大進化〜46億年・人類への旅』では、当時巨鳥不在の地であったアジアで哺乳類が高度な進化を遂げることができたと強調されていた[1]が、アジアである中華人民共和国からもガストルニス属の化石が発見されており[33]、この仮説は誤りとなった。

ガストルニスの化石はヨーロッパ西部、アメリカ合衆国西部、中国中央部から発見されている。そのうちヨーロッパから産出した暁新世の化石が最も初期のものであるため、ガストルニスはヨーロッパが原産の生物だった可能性が高い。当時のヨーロッパは島大陸であり、ガストルニスは大陸における最大の陸上四足動物であった。このことは、後の孤立したマダガスカルにおいて哺乳類の大型動物ではなく植物食性の鳥類エピオルニスが最大の陸上動物であったことと類似性を持った[57]。

他の化石はすべて始新世のものであるが、ガストルニスがどのようにヨーロッパから北米やアジアに分散したかは現在のところ判明していない。中国西部の前期始新世のガストルニスの化石が産出していることから、ガストルニスはヨーロッパから東に広がり、ベーリング地峡を経由して北米入りを果たした可能性がある。また、東と西の両方に広がった可能性もあり、その場合はかつて現在の中央アジアを分断していたツルガイ海峡を東アジアと北米で別々に渡って到着したことになる[33]。北アメリカと直接繋がる陸橋も知られている[57]。

ヨーロッパのガストルニスは北アメリカやアジアの同属よりも長く生き延びており、これは大陸の孤立化が進んだ時期と一致すると推察されている[57]。

絶滅

かつては始新世に大型化を始めた肉歯目(例ヒエノドン)のような初期の肉食哺乳類に雛や卵を襲われたり、獲物を横取りされたりして絶滅したと考えられてきた[5]。この仮説の傍証として次のような指摘がなされてきた。

- 恐鳥類は身体が大きく動きが鈍い。

- 祖先が飛翔性に進化する過程で武装となる前肢の爪や歯を失っている。

- ライバルの哺乳類は群れを作っていたため、単独性とされる恐鳥類では敵わない。

これらに基づいて記事冒頭のシナリオがメディアによって拡散された。

しかし、ガストルニスの絶滅の原因は今のところ明らかになっていない。ガストルニスは哺乳類が支配的であった動物相に生息しており、汎歯目のような大型動物とも共存していた[57]。また本属と近縁のドロモルニスは、ガストルニスの時代から遥か後の更新世のオーストラリアで、メガラニアのような肉食爬虫類やティラコレオのような肉食哺乳類と共存していた事が知られている[61]。また、動物食性の巨大な地上生鳥類のグループであるフォルスラコス科の中にも、少なくともつい200万年前まで北アメリカに生息していたことが確実視されている種(ティタニス・ワレリ)がいる[62]。

また、彼らが生息していた時代に発生した暁新世-始新世温暖化極大のような極端な気候的事象はほとんど影響を与えていないとされる[57]。

旧説や誤解

有名な古生物には往々にしてあることだが、ガストルニス(および旧名ディアトリマ)にも誤解が多い。しかし本種は誤解の幅や質がイメージを掴む上で重大な悪影響を及ぼすため、ここに羅列する。

- 純粋な肉食動物だった(“食性”を参照)。

- 嘴が猛禽類のように湾曲していた(“古生物学”を参照)。

- 肉食哺乳類との競争に敗れて絶滅した(“絶滅”を参照)。

- アジアへ進出できなかった(“分布”を参照)。

文化面

本属をモデルにしたとされる[要出典]キャラクターがジブリ作品やゲーム作品に登場している。

- 風の谷のナウシカ→トリウマ

- ファイナルファンタジー→チョコボ

映像化

また恐竜絶滅後の世界に生息する主要な動物として、何度か映像化されている。しかし作中では揃って肉食動物とされている。

- ウォーキングwithビースト(2001年)

- 地球大進化〜46億年・人類への旅(2004年)

- 恐竜絶滅 ほ乳類の戦い(2010年)

出典

- ^ a b c "大陸大分裂 目に秘められた物語". 地球大進化〜46億年・人類への旅. シーズン1. Episode 5. 25 September 2004. NHK. NHK総合テレビジョン。

{{cite episode}}:|access-date=を指定する場合、|url=も指定してください。 (説明); 不明な引数|city=が空白で指定されています。 (説明) - ^ "運命の逆転劇". 恐竜絶滅 ほ乳類の戦い. シーズン1. Episode 2. 19 July 2010. NHK. NHK総合テレビジョン. 2020年4月3日閲覧。

{{cite episode}}: 不明な引数|city=が空白で指定されています。 (説明) - ^ a b c Witmer, Lawrence; Rose, Kenneth (1991). “Biomechanics of the jaw apparatus of the gigantic Eocene bird Diatryma: Implications for diet and mode of life”. Paleobiology 17 (2): 95–120. オリジナルの28 July 2010時点におけるアーカイブ。.

- ^ a b c d e f Matthew W.D.; Granger W.; Stein W. (1917). “The skeleton of Diatryma, a gigantic bird from the Lower Eocene of Wyoming”. Bulletin of the American Museum of Natural History 37 (11): 307–354.

- ^ a b ティム・ヘインズ、ポール・チェンバース 著、椿正晴 訳『よみがえる恐竜・古生物 超ビジュアルCG版』SBクリエイティブ、2006年。ISBN 9784797335477。

- ^ NHK(出版)地球大進化 第五集

- ^ NHK(出版)恐竜絶滅ほ乳類の戦い 前編

- ^ 地球46億年の旅 33巻 2章

- ^ a b c d e Mustoe, George E; Tucker David S; Kemplin, Keith L (2012). “Giant Eocene Bird Footprints From Northwest Washington, USA”. Palaeontology 55 (6): 1293–1305. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01195.x.

- ^ Patterson, John; Lockley, Martin. “A Probable Diatryma Track from the Eocene of Washington: An Intriguing Case of Controversy and Skepticism”. Ichnos 11 (3–4): 341–347. doi:10.1080/10420940490442278.

- ^ Buffetaut, Eric (2004). "Footprints of Giant Birds from the Upper Eocene of the Paris Basin: An Ichnological Enigma". Ichnos. 11 (3–4): 357–362.doi:10.1080/10420940490442287.

- ^ Prévost, Constant (1855). “Annonce de la découverte d'un oiseau fossile de taille gigantesque, trouvé à la partie inférieure de l'argile plastique des terrains parisiens ["Announcement of the discovery of a fossil bird of gigantic size, found in the lower Argile Plastique formation of the Paris region"”] (フランス語). C. R. Acad. Sci. Paris 40: 554–557.

- ^ a b c “New remains of the giant bird Gastornis from the Upper Paleocene of the eastern Paris Basin and the relationships between Gastornis and Diatryma”. N. Jb. Geol. Palâont. Mh (3). (1997).

- ^ Martin L.D. (1992). “The status of the Late Paleocene birds Gastornis and Remiornis”. Papers in Avian Paleontology honoring Pierce Brodkorb. Natural History Museum of Los Angeles County, Science Series 36: 97–108.

- ^ Lemoine, V. (1881a). Recherches sur les oiseaux fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. 2. Matot-Braine, Reims. pp. 75–170

- ^ Lemoine, V. (1881b). “Sur le Gastornis Edwardsii et le Remiornis Heberti de l'éocène inférieur des environs de Reims ["On G. edwardsii and R. heberti from the Lower Eocene of the Reims area"”] (French). C. R. Acad. Sci. Paris 93: 1157–1159.

- ^ Cope, Edward Drinker (1876). “On a gigantic bird from the Eocene of New Mexico”. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 28 (2): 10–11.

- ^ Feduccia, Alan (1999). The Origin and Evolution of Birds (2nd ed.). New Haven: Yale University Press. ISBN 0300078617

- ^ a b Mlíkovský, Jirí (2002). Cenozoic Birds of the World, Part 1: Europe. Prague: Ninox Press. オリジナルの2011-03-07時点におけるアーカイブ。 2008年4月21日閲覧。

- ^ a b c Agnolin, F. (2007). "Brontornis burmeisteri Moreno & Mercerat, un Anseriformes (Aves) gigante del Mioceno Medio de Patagonia, Argentina." Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s. 9, 15-25

- ^ Andors A.V. (1992). “Reappraisal of the Eocene ground bird Diatryma (Aves: Anserimorphae)”. Science Series Natural History Museum of Los Angeles County 36: 109–125.

- ^ Buffetaut, E (2002). “Giant ground birds at the Cretaceous-Tertiary boundary: Extinction or survival?”. Special papers - Geological Society of America: 303-306.

- ^ Alvarenga, H.; Chiappe, L.; Bertelle, S. (2011-05-03). “Phorusrhacids: the Terror Birds”. In Dyke, G.; Kaiser, G.. Living Dinosaurs: The Evolutionary History of Modern Birds. Wiley. pp. 187–208. ISBN 978-0-470-65666-2. OCLC 664324132

- ^ Worthy, T.H.; Degrange, F.J.; Handley, W.D.; Lee, M.S.Y. (2017). “The evolution of giant flightless birds and novel phylogenetic relationships for extinct fowl (Aves, Galloanseres)”. Royal Society Open Science 11. doi:10.1098/rsos.170975.

- ^ Hébert, E. (1855a). “Note sur le tibia du Gastornis pariensis [sic ["Note on the tibia of G. parisiensis"]”] (French). C. R. Acad. Sci. Paris 40: 579–582.

- ^ Hébert, E. (1855b). “Note sur le fémur du Gastornis parisiensis ["Note on the femur of G. parisiensis"”] (French). C. R. Acad. Sci. Paris 40: 1214–1217.

- ^ Hellmund M (2013). “Reappraisal of the bone inventory of Gastornis geiselensis (Fischer, 1978) from the Eocene Geiseltal Fossillagerstatte (Saxony-Anhalt, Germany)”. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 269 (2): 203–220. doi:10.1127/0077-7749/2013/0345.

- ^ Sinclair, W. J. (1928). “Omorhamphus, a New Flightless Bird from the Lower Eocene of Wyoming”. Proc. Am. Philos. Soc. LXVII (1): 51–65. JSTOR 984256.

- ^ “Recent Literature”. The Auk 45 (4): 522–523. (1928). doi:10.2307/4075674.

- ^ Brodkorb, Pierce (1967). “Catalogue of Fossil Birds: Part 3 (Ralliformes, Ichthyornithiformes, Charadriiformes)”. Bulletin of the Florida State Museum 11 (3).

- ^ Wetmore, Alexander (1933). “Fossil Bird Remains from the Eocene of Wyoming”. Condor 35 (3): 115–118. doi:10.2307/1363436.

- ^ Hou L (1980). “New form of the Gastornithidae from the Lower Eocene of the Xichuan, Honan”. Vertebrata PalAsiatica 18: 111–115.

- ^ a b c Buffetaut E (2013). “The giant bird Gastornis in Asia: A revision of Zhongyuanus xichuanensis Hou, 1980, from the Early Eocene of China”. Paleontological Journal 47 (11): 1302–1307. doi:10.1134/s0031030113110051.

- ^ Cook, William E. (1997). Avian Desert Predators. ISBN 3540592628

- ^ NHK「地球大進化」プロジェクト『NHKスペシャル 地球大進化 46億年・人類への旅〈5〉大陸大分裂』日本放送出版協会、2004年、[要ページ番号]頁。ISBN 978-4140808658。

- ^ Andors, Allison (1992). “Reappraisal of the Eocene groundbird Diatryma (Aves: Anserimorphae)”. Papers in avian paleontology honoring Pierce Brodkorb–Natural History Museum of Los Angeles County Science Series 36: 109–125.

- ^ Angst D.; Lécuyer C.; Amiot R.; Buffetaut E.; Fourel F.; Martineau F.; Legendre S.; Abourachid A. et al. (2014). “Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial ecosystems”. Naturwissenschaften 101: 313–322. doi:10.1007/s00114-014-1158-2. PMID 24563098.

- ^ “Terror bird's beak was worse than its bite: 'Terror bird' was probably a herbivore”. Sciencedaily.com (2013年8月29日). 2013年9月10日閲覧。

- ^ ウィリアム・ソウルゼンバーグ『捕食者なき世界』文藝春秋、2014年5月9日。ISBN 978-4-16-790112-7。古生物の項

- ^ Southern Cassowary (BIRDS in BACKYARDS).

- ^ アンソニー・J・マーティン 著、野中香方子 訳『恐竜探偵足跡を追う 糞、嘔吐物、巣穴、卵の化石から』文藝春秋、2017年8月10日。ISBN 978-4-16-390702-4。現生鳥類の項

- ^ a b Dughi, R.; Sirugue, F. (1959). “Sur des fragments de coquilles d'oeufs fossiles de l'Eocène de Basse-Provence ["On fossil eggshell fragments from the Eocene of Basse-Provence"”] (French). C. R. Acad. Sci. Paris 249: 959–961.

- ^ a b Fabre-Taxy, Suzanne; Touraine, Fernand (1960). “Gisements d'œufs d'Oiseaux de très grande taille dans l'Eocène de Provence ["Deposits of eggs from birds of very large size from the Eocene of Provence"”] (French). C. R. Acad. Sci. Paris 250 (23): 3870–3871.

- ^ a b c Buffetaut, Eric (2004). “Footprints of Giant Birds from the Upper Eocene of the Paris Basin: An Ichnological Enigma”. Ichnos 11 (3–4): 357–362. doi:10.1080/10420940490442287.

- ^ Lyell, Charles (1865). Elements of Geology (6th ed.). J. Murray

- ^ Dietrich, B. (1992年5月3日). “'Big Bird' Footprint Has Scientists Aflutter – If Proven, Fossil Find Would Be A State First”. シアトル・タイムズ. p. B1–2. 2020年4月6日閲覧。

- ^ Dietrich, B. (1992年7月17日). “Track Is Hoax, Paleontologists Say – Expert On Prehistoric Bird Casts Doubt On Discovery In State Park”. シアトル・タイムズ. p. B4. 2020年4月6日閲覧。

- ^ Doughton, Sandi (2004年12月6日). “Big birds on the Green River? The debate continues”. シアトル・タイムズ. 2020年4月6日閲覧。

- ^ a b Bigelow, Phil (2006年4月2日). “Controversial Patterson "Diatryma footprint" slab has been moved”. Dinosaur Mailing List. 2020年4月6日閲覧。

- ^ a b Patterson, John; Lockley, Martin (2004). “A Probable Diatryma Track from the Eocene of Washington: An Intriguing Case of Controversy and Skepticism”. Ichnos 11 (3–4): 341–347. doi:10.1080/10420940490442278.

- ^ Breedlovestrout (2011). Paleofloristic Studies in the Paleogene Chuckanut Basin, Western Washington, USA. University of Idaho, Moscow, Idaho

- ^ Cockerell, Theodore Dru Alison (1923). “The Supposed Plumage of the Eocene Bird Diatryma”. American Museum Novitates 62: 1–4.

- ^ Wetmore, Alexander (1930). “The Supposed Plumage of the Eocene Diatryma”. Auk 47 (4): 579–580. doi:10.2307/4075897.

- ^ Grande, L. (2013). The Lost World of Fossil Lake: Snapshots from Deep Time. University of Chicago Press.

- ^ “Fossilized Feathers | Zoology, Division of Birds”. birds.fieldmuseum.org. 2020年2月22日閲覧。

- ^ Daniel J. Field; Juan Benito; Albert Chen; John W. M. Jagt; Daniel T. Ksepka (2020-03-18). “Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds”. Nature 579: 397-401. doi:10.1038/s41586-020-2096-0.

- ^ a b c d e f Buffetaut Eric, Angst Delphine. “Stratigraphic distribution of large flightless birds in the Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications”. Earth-Science Reviews 138: 394–408. doi:10.1016/j.earscirev.2014.07.001.

- ^ ロバート・バッカー 著、瀬戸口烈司 訳『恐竜異説』1989年。ISBN 978-4582524048。植物食恐竜の項

- ^ Sacha Vignieri (2014-05-02). “Herbivores, After All”. Science 344 (6183): 451. doi:10.1126/science.344.6183.451-c.

- ^ Ellis, R (2004). No Turning Back: The Life and Death of Animal Species. New York. HarperCollins. p. 102. ISBN 0-06-055804-0

- ^ 北村雄一 (2014-05-15). 謎の絶滅動物たち. 大和書房. ISBN 978-4479392583オーストラリアの章

- ^ McFadden, B.; Labs-Hochstein, J.; Hulbert, Jr., R. C.; Baskin, J. A. (2006). “Refined age of the late Neogene terror bird (Titanis) from Florida and Texas using rare earth elements”. Journal of Vertebrate Paleontology 26 (3): 92A (Supplement). doi:10.1080/02724634.2006.10010069.