「SIMカード」の版間の差分

m Bot作業依頼: Apple関連記事の改名に伴うリンク修正依頼 (Apple|Apple) - log |

|||

| 53行目: | 53行目: | ||

ナノSIM (nanoSIM、nano-SIM) はマイクロSIMよりも小型の規格で、大きさは幅12.3mm×高さ8.8mm×厚み0.67mmである。ETSIの[http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/102221/11.00.00_60/ts_102221v110000p.pdf ETSI TS 102 221 V11.0.0]規格により定められた。[[2012年]]に登場<ref>{{Cite news|title=New SIM card format for slimmer, smaller phones|url=http://www.etsi.org/news-events/news/398-news-release-1-june-2012|accessdate=2018-04-24|language=en|work=ETSI}}</ref>。4FF (The fourth form factor) とも呼ばれる。 |

ナノSIM (nanoSIM、nano-SIM) はマイクロSIMよりも小型の規格で、大きさは幅12.3mm×高さ8.8mm×厚み0.67mmである。ETSIの[http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/102221/11.00.00_60/ts_102221v110000p.pdf ETSI TS 102 221 V11.0.0]規格により定められた。[[2012年]]に登場<ref>{{Cite news|title=New SIM card format for slimmer, smaller phones|url=http://www.etsi.org/news-events/news/398-news-release-1-june-2012|accessdate=2018-04-24|language=en|work=ETSI}}</ref>。4FF (The fourth form factor) とも呼ばれる。 |

||

[[ |

[[Apple]]が2012年に[[iPhone 5]]で採用し、2020年現在では殆どのメーカーの携帯電話でこのナノSIMが主流となっている。 |

||

=== eSIM === |

=== eSIM === |

||

| 61行目: | 61行目: | ||

Version 2.2.2|accessdate=2021/1/4|publisher=}}</ref>。 |

Version 2.2.2|accessdate=2021/1/4|publisher=}}</ref>。 |

||

遠隔ダウンロード型のSIMとしては[[2014年]]に[[ |

遠隔ダウンロード型のSIMとしては[[2014年]]に[[Apple]]がApple SIMという独自のサービスとして先行して実現<ref>[http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/267/267641/ Apple SIMの衝撃 キャリア主体のスマホ販売が激変する]</ref>していたが、初期のApple SIMは端末に従来型のSIMカードを挿入する必要があった。eSIM規格に正式対応した最初の端末は2016年に登場した[[サムスン電子|サムスン]]のGear S2となった。その後、アップルも[[2017年]]頃からはApple SIMも埋込み型になり、[[2018年]]発売の端末からはeSIM規格にも対応した<ref>{{Cite web|url=https://www.apple.com/ipad/cellular/|title=iPad - Cellular - Apple|access-date=2020-10-16}}</ref>。 |

||

== NFC == |

== NFC == |

||

2021年5月20日 (木) 11:06時点における版

SIMカード(シムカード、英語: Subscriber Identity Module Card)とは、GSMやW-CDMAなどの方式の携帯電話で使われている、加入者を特定するためのID番号が記録されたICカード[1]。なお、第2.5世代移動通信システムの方式の一つ、IS-95で使われるICカードをCSIMカードと呼ぶ。なお、日本のcdmaOneではこの方式は採用されなかった。

第3世代 (3G) 携帯電話用のSIMカードは機能が拡張されており、W-CDMA (UMTS) に利用するものをUIMカードないしUSIMカード、CDMA2000に利用するものをR-UIMカードと言うが、基本的に互換性があるため、特に区別せずにSIMカードと呼ぶことが多い。

ボーダフォン (Vodafone) のかつてのロゴはこのSIMカードの形状がモチーフである。

概要

SIMカードには、IMSI (International Mobile Subscriber Identity) と呼ばれる固有の番号が付与されており、これと電話番号を結びつけることにより通信を可能とする。SIMカードを抜き差しすることで、電話番号を他の携帯電話機に移したり、ひとつの携帯電話端末で複数の電話番号を切替えて使用したりすることができる。

ただし、SIMカードは頻繁に抜き差しすることを想定したものではなく、抜き差しの前に確実にSIMカードの電源を切るようにするため、多くの電池交換可能な電話端末では、電池を取り外さないとSIMカードの抜き差しができないような構造になっている。電池交換不可能な端末では、電池を外す制約がないため、SIMの抜き差しによりリブート、機内モードでSIM差し替え可能等、端末により対応が異なる。

日本国内で入手できるSIMカードは通常、キャリア(通信会社)からの貸与であり、解約の際には返却する必要がある[2]。ただし、プリペイドSIMカードの場合は、最終使用時から一定期間の後に失効して発信も着信も出来なくなるため、解約手続きは不要である。失効する期限は、最終使用から半年程度が多い。ソフトバンクモバイルのプリモバイルの場合は、残高有効期限切れから360日以内にリチャージを行わないと自動解約扱いとなる。

規格

記憶容量は64kバイト程度。実用化されている最大容量は2005年(平成17年)時点で128Mバイトであった。2008年(平成20年)までに1Gバイトへと大容量化する方針のメーカーもある。小容量のカードでは契約者の個人情報や電話帳を50件ほど保存できるのみだが、大容量のカードではコンテンツ情報などを保存することもできる。

SIMカードと移動機との間は、半二重シリアル通信である。基本的な伝送速度は9,600ビット/秒で、伝送速度をネゴシエーションによって111,500ビット/秒まで上げることができる。

UICC (Universal Integrated Circuit Card) はGSMやUMTSの移動機に使われるスマートカードである。GSMネットワークではUICCはSIMアプリを内蔵し、UMTSネットワークではUSIMアプリを内蔵する。UICCにはこれ以外に様々なアプリケーションを内蔵することができる。

近年ETSI-SCPで標準化された高速UICC規格 (IC USB) では、USB2.0の物理層の規格を修正し、通常速度12メガビット/秒で通信できる (ETSI TS 102.600)。この場合、UICCのC4とC8ピンを使い、物理層より上のUSB規格は互換性がある。

SIMカードの物理的な形状は当初は大きなカード状だったが、時代が下り、携帯電話やその部品が小型化されるのに従ってSIMカードもより小型に変更されており、2020年現在までにフルサイズのSIM、ミニSIM、マイクロSIM、ナノSIMの4つの規格が存在している。また、部品の更なる小型化のためにeSIMと呼ばれる物理的なカードの抜き差しを伴わない規格も存在する。

フルサイズのSIM

オリジナルのSIMカードはISO/IEC 7810 のID-1規格の外形寸法を持つ、いわゆるクレジットカードサイズ(幅85.6mm×高さ53.98mm×厚み0.76mm)の接触型ICカードで、1991年に登場し、初期の自動車電話や大型の携帯電話で使われた。最初のフォームファクタ (The first form factor) という意味で1FFとも呼ばれる。

後に登場した各種の小型SIMカードがクレジットカードサイズの状態で提供され、そこからICチップの部分だけを切り離して使用される形になっていることが多いのは、このフルサイズのSIMとの互換性を企図していた時代の名残である。

ミニSIM

ミニSIM (mini-SIM) はPlug-in UICCとも呼ばれ、カードの外形寸法はISO/IEC 7810 のID-000で規定され、幅25mm×高さ15mm×厚み0.76mmである。1996年に登場した。2FF (The second form factor) とも呼ばれる。

フルサイズのSIMよりも後に登場した規格ではあるが、携帯電話の本格的な普及期には既にフルサイズのSIMをそのまま使用する端末は廃れていたため、このミニSIMが「標準SIM (Standard SIM)」「普通のSIM (Normal SIM)」と呼ばれることが多い。

マイクロSIM

マイクロSIM (microSIM、micro-SIM) はミニSIM (mini-SIM) より小型の規格で、大きさは幅15mm×高さ12mm×厚み0.76mmである。欧州電気通信標準化機構 (ETSI) の規格であるETSI TS 102 221 V9.0.0により定められた。3FF (The third form factor)、Mini-UICCとも呼ばれる。2003年に登場した。

今でも一部のMVNOの端末で使われている

ナノSIM

ナノSIM (nanoSIM、nano-SIM) はマイクロSIMよりも小型の規格で、大きさは幅12.3mm×高さ8.8mm×厚み0.67mmである。ETSIのETSI TS 102 221 V11.0.0規格により定められた。2012年に登場[3]。4FF (The fourth form factor) とも呼ばれる。

Appleが2012年にiPhone 5で採用し、2020年現在では殆どのメーカーの携帯電話でこのナノSIMが主流となっている。

eSIM

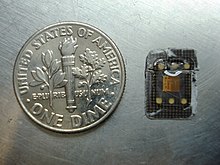

eSIM (Embedded-SIM) は、SIMカードに相当する機能を端末に内蔵し、SIMカードに書き込まれる情報を遠隔でダウンロードすることができる規格である。2016年に登場した。物理的なカードの受け渡しが不要となるため携帯電話回線の利用開始を迅速に行えるというメリットがあり、またカードの着脱が不要となるため端末にカードスロットを設ける必要がなく、更なる小型化や自由度の高い端末デザインが可能である[4]。

通常は極小サイズのチップとして端末内に表面実装され、電気的なインターフェースは従来のカード型のSIMと同一である。M2M(機器間通信)機器向けのフォームファクタという意味でMFF2とも呼ばれる[5]。ただし、GSMA RSPバーション2ではチップ形状だけでなくカード型のものも定義されており、規格上はEmbedded(組み込まれた)の原義から外れる実装もありうる[6][7]。

遠隔ダウンロード型のSIMとしては2014年にAppleがApple SIMという独自のサービスとして先行して実現[8]していたが、初期のApple SIMは端末に従来型のSIMカードを挿入する必要があった。eSIM規格に正式対応した最初の端末は2016年に登場したサムスンのGear S2となった。その後、アップルも2017年頃からはApple SIMも埋込み型になり、2018年発売の端末からはeSIM規格にも対応した[9]。

NFC

UICC(SIMカード等)にNFC(Near Field Communication:近距離無線通信)のアプリケーションを内蔵し、移動機(携帯電話端末)内のCLFとUICC(SIMカード等)を、SWPやHCIでインタフェースする事により非接触型決済機能をUICC(SIMカード等)に付加できる。

3GPPリリース7にて、非接触型ICカード機能をサポートするUICCへの拡張規格が決まった。これはUICC(SIMカード等)とNFCの無線通信を行う非接触無線チップCLF(Contactless Front End)とのインタフェースを規格化したものである。このインタフェースはSWP (Single Wire Protocol) という。CLFは通常、移動機のプリント基板に実装されるが、同時にCLFは移動機内に実装されたNFC用のアンテナに接続され、外部のリーダ・ライターとNFCの通信を行う。

SWPはETSI-SCPで策定されており (ETSI TS 102.613)、UICCとCLF間でシリアル伝送を行う。SWPは、物理層とデータリンク層(MAC層とLLC層)をUICCとCLF間に提供する。SWPは、UICCのC6ピンとグランドC1ピンの2線で通信を行うが、電圧と電流のハイ・ロー2値をそれぞれ使うことによって、全2重通信を行っている。すなわち、CLF側からは電圧のハイ・ローの2値を使い、UICC側からは電流のハイ・ローの2値を使って通信する。ただし、UICC側からの電流値は、CLF側からの電圧値がハイの時間のみ有効となる。この方式により、上り・下りとも同一の伝送速度を達成することができる。SWPは最大で1.6Mbps程度の速度が達成される[10]ことが報告されている。

SWPの上位層でUICCやCLF間の通信を管理するHCI (Host Controller Interface) が同じくETSI-SCPで規格化されている (ETSI TS 102.622)。HCIはUICCとCLF間の通信を主な目的としているが、CLFをマスターとしたスタートポロジー構成となっており、ノード間のルーティングがサポートされている。

データ

- ICCID (Integrated Circuit Card ID)

- 最大19桁であり、1 - 2桁目は産業識別(電気通信は89)、3 - 4桁目は国番号(日本は81)、日本の場合、5 - 6桁目は事業者番号、7 - 18桁目はカード番号、19桁目はチェックデジットである[11]。

事業者 事業者番号 旧・ワイモバイル[12]

(旧イー・アクセス←イー・モバイル)00 阪神ケーブルエンジニアリング 02 楽天モバイル 09 NTTドコモ 10 ソフトバンク(主にSoftBankブランド)

(旧・ボーダフォン→ソフトバンクモバイル)20 KDDI・沖縄セルラー電話連合 (au) 30 UQコミュニケーションズ 31 旧・ウィルコム 70 Wireless City Planning 71

- IMSI (International Mobile Sub scriber Indentity)

- 最大15桁であり、MCC3桁、MNC2 - 3桁、MSIN最大10桁で構成される。

日本のSIMカード

ポストペイ

日本では、第2世代 (2G) 携帯電話が主流だった時期には、SIMカードを使う2G方式の代表であるGSMがサービスされていないため、使われていなかった。

ただし、NTTドコモの自動車電話機の一部機種では「DoCoMoアプリケーションカード」と呼ばれる、クレジットカードと同サイズのICカードを利用していた。また、NTTドコモの組み込み型パケット通信基盤の一部(タクシー用クレジットカード決済器など)で「DoPaチップ」を採用している物がある。これは日本独自のもので、PDC (mova) 方式である。

3GではW-CDMAを採用したNTTドコモのFOMAやソフトバンクモバイルのSoftBank 3Gのサービスインにより、UIMカードが使われるようになった。

- ドコモのFOMAではFOMAカード、およびXiに対応したものとしてドコモUIMカード。

- SoftBank 3Gでは、SoftBank 3G USIMカードと呼ばれている。

- データ通信サービスで新規参入したイー・モバイルも、W-CDMA方式のためUIMカード (EM chip) を採用している。

また、au(KDDI・沖縄セルラー電話連合)も国際ローミングの強化(グローバルパスポートGSM)を目的としてCDMA 1X WINで、R-UIMカード(au ICカード)を導入し、日本の3G携帯電話はすべてUIMカード相当のICカードを採用することとなった。

また、日本の3G携帯電話では、ダウンロードしたコンテンツに対してIMSIやIMEI(International Mobile Equipment Identity、電話機の固有番号)による保護がかけられていることが多く、ダウンロードに使用したものと異なるUIMカードを挿した場合、通話・通信はできても、ダウンロード済みのコンテンツの利用ができない場合がある。UIMカードを紛失・破損・不具合・盗難などにより再発行した場合も同様の可能性がある。

SIMカードの通話や通信以外の利用法としては、NTTドコモのFirstPassというサービスがある。利用者が電子証明書の発行を受けてこれをFOMAカードに格納し、SSLクライアント認証や電子署名に利用するものである。なお、このサービスは2012年(平成24年)8月31日で終了している[13]。

プリペイド

日本のプリペイドSIMカードは、ソフトバンクモバイルの「プリモバイル」および「(iPad専用)プリペイドプラン」、イー・モバイルの「EMチャージ」、So-netの「Prepaid LTE SIM by So-net」、日本通信の「3GB定額」、IIJmioの「Japan Travel SIM powered by IIJmio」などがある[14][15]。Prepaid LTE SIM by So-netは日本初の自動販売機で販売されるプリペイドSIMカードである[16]。

サービス開始当初は、関西国際空港に自動販売機が設置され、その後に成田国際空港や新千歳空港などに販売エリアを広げている。EMチャージとPrepaid LTE SIM by So-netと3GB定額はデータ通信に特化したサービスであるため、音声通話に用いる電話番号が取得できない。音声通話を行うには、代替手段としてLINEやスカイプなどのインターネット電話を用いる必要がある。

au(KDDI/沖縄セルラー電話)のぷりペイドでも、au ICカードを利用したものは存在するが、事実上は、端末に電話番号を書き込む方式に近い。

また、2017年現在ではMVNOオペレータ、大手通信事業者各社よりプリペイドSIMが、空港や家電量販店等で販売されている。これらは主に訪日外国人旅行者や短期帰国者向けの商品ではあるが、日本人でも問題なく購入/利用可能。

日本国内でプリペイド方式で提供されるSIMは、データ通信専用であり、音声通話は不可であると紹介サイトなどに記載されていることが多いが、これは誤りであり、音声通話に対応したプリペイドSIMも存在する[17]。

携帯電話不正利用防止法に則り、音声通話対応SIMを入手する場合は、本人確認が必要となる。データ通信のみのSIMに関しては、法律の規制対象外のため必須ではないが、各社のサービス契約プランや方針によって異なっており、情報登録の有無については各事業者に確認が必要。

PHS用

PHS用SIMカードとしては2005年(平成17年)にPIMカードが規格化され、中国でのPHSサービス(小霊通)等へ採用されている。ただし日本国内では、2009年(平成21年)12月現在、PIMカードを発行しているPHSキャリアは存在しない。

2008年(平成20年)2月にウィルコムより日本国内で初のPIMカード採用端末であるWX130S(SII製)が発売された。これはPIMカードをサポートしている中国のPHSサービスを利用するためであり、日本国内でPHSサービスを利用するためには従来通り端末へ電話番号の書き込みが必須である。なお、ウィルコムからの提供は終了している。

また、かつてウィルコムが行っていた、台湾・タイ王国・ベトナム等でのPHSの国際ローミングは、現地の電話番号を端末へ直接書き込む方式を採用しているため、PIMカードやSIMカードを利用することはない。

W-SIM

なお、ウィルコムも一部の端末でW-SIM(ウィルコムシム)と称する独自仕様のモジュールを採用している。これは契約情報だけでなく、アンテナを含む無線通信機能から電話帳機能までも内蔵しており、端末から無線機能を切り離すことによって、端末の開発期間を短縮できるほか、無線技術を持たないメーカーの参入をも容易にするものである。例えば、バンダイから発売された「キッズケータイpapipo!」がW-SIMを採用している[18]ほか、ハンディターミナル[19][20]やテレメタリング[21][22][23]のような機器組み込み用途・産業用途にも採用されている。

なお、GSM方式の通信機能を内蔵したW-SIM、CM-G100(IAC製)[1]も販売されている。この製品は、GSM用SIMカードスロットを搭載したW-SIM対応端末にGSMのSIMカードを装着するものである。使用可能機種は2010年(平成22年)10月8日現在、HYBRID W-ZERO3 (WS027SH) のみで、他のW-SIM対応端末では使用できない。

XGP用

Wireless City Planning(以前はウィルコムが提供)のXGP (WILLCOM CORE XGP) によるデータ通信サービスでは、XGP Cardと呼ばれるICカードを採用している。XGP Cardの規格自体はUIMカード互換ではあるものの、Wireless City PlanningのWILLCOM CORE XGPサービスは現状データ通信のみであり、音声通話がサポートされていないため、カード内に電話番号情報は書き込まれていない。あくまでも、利用者認証のためとしている。

そのためXGP CardをUIMカード対応の電話機端末へ挿入しても、音声通話サービス等を利用することは不可能である。ただし、当時のウィルコムとしては、将来的にXGP Cardを利用し、音声通話をサポートする可能性を否定してはいなかった[24]。

自動販売機

2014年4月22日、日本での自動販売機では初めて関西国際空港で売られる[25]。

eSIM(日本)

eSIMについてはこれまでNTTドコモ・au・ソフトバンクの既存3社は積極的ではなく、Apple Watch用に提供するのみであった。

2020年に新規参入した楽天モバイルは、音声通話対応のeSIMを提供しており、eSIM専用端末も販売している[26]。2021年3月からはソフトバンクがLINEモバイルを吸収合併して新たに開始するオンライン専業新料金プラン「LINEMO」及び既存サブブランドのY!mobileでeSIMの取り扱いを開始となっており[27]、今後メインブランドのソフトバンクでもeSIMの導入を検討するとしている[28]。NTTドコモは2017年の時点でタブレット端末dtabをeSIM専用端末として導入済み、また2021年1月に行われた社長の井伊基之へのインタビューでは新料金プラン「ahamo」を含め音声通話対応のeSIMの提供を行う意志がある事を表明している[29]。KDDI(au)も新料金プラン「povo」でeSIMに対応しているする[30]。

MVNO事業者ではインターネットイニシアティブがデータ通信専用で提供、KDDIグループのソラコムが海外旅行者向けデータ通信専用eSIMを提供しているほか、NTTコミュニケーションズと丸紅ネットワークソリューションズが法人向けに提供している[26]。テレコムスクエアも2020年12月より日本国内外で使用可能なプリペイド式のデータ通信専用eSIMのサービスを開始[31]、KDDIもオンライン特化のMVNO事業者KDDI Digital Lifeを発足させ、2021年よりeSIMサービスの開始を予定している[32]。

総務省はキャリア間の乗り換えを円滑にする施策をまとめる「スイッチング円滑化タスクフォース」を2020年11月から数回にわたって開催しており、その中でeSIMの普及促進を挙げている。検討課題としては、設定するためのプロファイルの漏洩の可能性やクローンSIMの作成など不正利用の問題といったセキュリティ上の懸念、大手キャリアがMVNOにeSIMの機能を解放する際のコストの問題、ユーザー側の理解度、SIMロックの可否などが挙がっている[33][34]。

法規制

音声通話が可能な状態での通信端末や音声通話に対応したSIMカード等は、携帯電話不正利用防止法の規制対象となり、契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等がなされている。なお、データ通信専用となる通信端末やSIMカード等は、同法の規制対象外であり、SIMカードが挿入されていない端末も規制の対象外となる。

一部のMVNO/MVNE事業者では、データ通信専用となる通信端末やSIMカード等について本人確認書類の授受を省略しているものがある。

日本国外のSIMカード

一般的にプリペイドユーザーの比率は日本に比べて高い。Vodafone社の“Pay as you talk”と“Pay monthly”など、日本国外の多くのキャリアは、ポストペイドSIMカードもプリペイドSIMカードも販売している。さらに、ロンドンのヒースロー空港のように、入国者向けにSIMカードの自動販売機が設置されている場合もある。

テレコムスクエア・トラベルヴォイスアンドネット・ドイツテレコム日本法人など、日本で日本国外の携帯電話通信会社のSIMカードを輸入販売している会社も存在する。

通話や通信以外の利用法としては、フィンランドのように、'Citizen Certificate'を入れ、電子身分証明書として使用する動き[35]もある。

世界で一般的なSIMカードの使用

空港・電話会社・コンビニエンスストアなど、日本でも一部販売店で、他国キャリアのプリペイドSIMカードを購入し、SIMロックされていない自分の端末に入れて使用できる。通常、購入に際してはパスポート等の身分証明書が必要。その端末はその国の電話番号になる。

- 地元のキャリアのSIMを利用した場合は、通話は地元キャリア経由。

- A国に滞在中、A国のB氏に電話する場合:端末→B氏の国内通話

- A国に滞在中、日本のC氏に電話する場合:端末→日本→C氏の国際通話

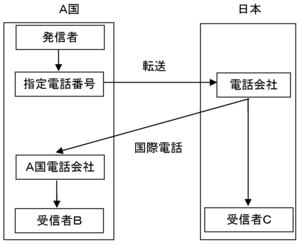

- 日本で売っている国際ローミングSIM利用の場合、すべての通話は日本経由。

- A国に滞在中、A国のB氏に電話する場合:端末→日本→A国→B氏の折返し国際通話

- A国に滞在中、日本のC氏に電話する場合:端末→日本→C氏の国際通話

- A国のSIMカードを日本に持込む場合、通話はA国経由。

- A国のSIMカードを日本に持込んでA国の電話番号で発着信することも、キャリアによっては可能である。前者の場合と特に区別する場合はローミングインと言う。ただしGSMだけに対応した端末を持込んでも使用は出来ず、W-CDMA対応の端末を持ち込むか借りる必要がある。

- A国の中の国内通話はその国のキャリアのSIMカードを選択した方が安い。しかし国際通話料金は、その国のキャリアの国際通話料金と、国内キャリアのローミング国際通話料金と、どちらが安いかの比較になる。

- 国際ローミング利用の場合、A国で日本から着信した場合にも着信側に課金されることが多い。日本側からは国内通話に見えても、実際は国際通話料金が発生していてそれを課金する必要があるため。

脚注

- ^ “SIMカード(シムカード)の意味”. goo国語辞書. 2019年11月26日閲覧。

- ^ しかしながら現実問題としてはSIMカードの回収はほぼ行われておらず、回線契約終了時やSIMカード切替時にユーザー側で破棄を求められることが大半である。

- ^ “New SIM card format for slimmer, smaller phones” (英語). ETSI 2018年4月24日閲覧。

- ^ “NTT DOCOMO Technical Journal - NTTドコモ”. 2019年6月11日閲覧。

- ^ “Clearing up the term “eSIM”” (英語). Hologram. 2019年11月23日閲覧。

- ^ “利用シーンを拡大するコンシューマ機器向けeSIM ... - NTTドコモ”. 2021年1月4日閲覧。

- ^ “[https://www.gsma.com/esim/wp-content/uploads/2020/06/SGP.22-v2.2.2.pdf SGP.22 RSP Technical Specification Version 2.2.2]”. 2021年1月4日閲覧。

- ^ Apple SIMの衝撃 キャリア主体のスマホ販売が激変する

- ^ “iPad - Cellular - Apple”. 2020年10月16日閲覧。

- ^ GemAlto, 12 Feb. 2009

- ^ “第2章 IMT-2000で必要な各種番号とダイヤル手順”. 平成11年度電気通信番号に関する研究会の報告. 総務省 (2000年6月2日). 2010年7月7日閲覧。

- ^ ただし、2014年8月以降の契約ないしは、同月以降にプランを変更した場合、約款上の「電話サービス(タイプ2)」と「データ通信サービス」に限る。約款上の「電話サービス(タイプ1・3)」は、ソフトバンクモバイル(現・ソフトバンク)のものを利用。

- ^ NTTドコモ - 「FirstPass」(ファーストパス)のサービス終了

- ^ 日本通信がプリペイド SIM「3GB 定額」を発売、30日間有効

- ^ 【格安データ通信SIM】OCNが1日50MB→70MBに IIJmio対抗!?

- ^ 日本初・SIMカードの自販機が関空に設置されたので買いに行ってきました

- ^ 訪日外国人旅行者向け音声通話付きプリペイドSIMカードを全国のテレコムスクエア空港カウンターにて発売

- ^ WILLCOM|キッズケータイ papipo!(ぱぴぽ)

- ^ シャープシステムプロダクト - 業務用携帯端末RZ-H220

- ^ ミヨシ電子 - MR2100

- ^ WILLCOM for Business - テレメタリング

- ^ WILLCOM - Hondaが提供する「インターナビ・プレミアムクラブ」向けに、W-SIM対応のインターナビ・データ通信Bluetoothを提供

- ^ パナソニックシステムソリューションズ - IP音声会議ホン KX-TS745JP-K

- ^ XGPは電話として使えるのか、SIMカード採用の意図は(ITmedia)

- ^ “ソネット、関空の自販機でプリペイド式SIMパッケージ発売”. (2014年4月22日) 2014年4月22日閲覧。

- ^ a b 回線を合理的に使い分ける「eSIM」 使い方とメリットは?,Forbes JAPAN,2020年3月26日

- ^ ソフトバンクのahamo対抗はLINE活用の新ブランドで! 月20GBを月2980円,ASCII.jp,2020年12月22日

- ^ ソフトバンクはなぜ3ブランドで料金プランを刷新したのか? 榛葉副社長に聞く,ITmedia Mobile,2020年12月22日

- ^ ドコモ井伊社長「ahamoはiPhone対応」、eSIMにも意欲,ケータイ Watch,2021年1月14日

- ^ au、20GB/月額2480円のオンライン専用ブランド「povo」、使いたい機能をトッピングで追加,ケータイ Watch,2021年1月14日

- ^ テレコムスクエア、国内外で使えるプリペイド式eSIMサービス提供,ケータイ Watch,2020年12月21日

- ^ KDDI、eSIM活用でオンライン特化のMVNO新会社「KDDI Digital Life」,ケータイ Watch,2020年10月30日

- ^ eSIM開放やキャリアメール持ち運びの課題は? 総務省が「スイッチング円滑化タスクフォース」で論点整理,ITmedia Mobile,2020年11月27日

- ^ 総務省、eSIM普及に向けた会合――MNO4社が抱える課題とは,ケータイ Watch,2020年12月11日

- ^ フィンランドでのSIMカードを身分証明書として使う動き