「クラウドコンピューティング」の版間の差分

Superveryhothot (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

m Bot作業依頼: Apple関連記事の改名に伴うリンク修正依頼 (Apple|Apple) - log |

||

| 88行目: | 88行目: | ||

*[[2010年]]4月、IEEE computer societyが月刊誌「Computer(ISSN 0018-9162)」に「ECONOMICS AND THE CLOUD」の特集記事を掲載。 |

*[[2010年]]4月、IEEE computer societyが月刊誌「Computer(ISSN 0018-9162)」に「ECONOMICS AND THE CLOUD」の特集記事を掲載。 |

||

*[[2010年]]4月、[[トヨタデジタルクルーズ]](現 [[トヨタシステムズ]])がオールトヨタクラウドの提供を開始。 |

*[[2010年]]4月、[[トヨタデジタルクルーズ]](現 [[トヨタシステムズ]])がオールトヨタクラウドの提供を開始。 |

||

*[[2011年]]6月6日、WWDC 2011の基調講演において[[ |

*[[2011年]]6月6日、WWDC 2011の基調講演において[[Apple]]のCEO、[[スティーブ・ジョブズ]]が「[[iCloud]]」を発表。 |

||

*2012年6月6日、オラクルがOracle Cloudを発表。 |

*2012年6月6日、オラクルがOracle Cloudを発表。 |

||

*2012年10月、独[[SAP (企業)|SAP]]社が同社のインメモリーデータベース[[SAP HANA]]をベースとした[[Platform as a Service|PaaS]]「[[SAP Cloud Platform|SAP HANA Cloud Platform]]」を提供開始。Amazon.comやGoogle等のネット企業に加え、世界4大パッケージソフトウェア企業(米マイクロソフト、米IBM、米Oracle、独SAP)のサービスが出揃った。 |

*2012年10月、独[[SAP (企業)|SAP]]社が同社のインメモリーデータベース[[SAP HANA]]をベースとした[[Platform as a Service|PaaS]]「[[SAP Cloud Platform|SAP HANA Cloud Platform]]」を提供開始。Amazon.comやGoogle等のネット企業に加え、世界4大パッケージソフトウェア企業(米マイクロソフト、米IBM、米Oracle、独SAP)のサービスが出揃った。 |

||

2021年5月20日 (木) 11:58時点における版

クラウドコンピューティング(英: cloud computing)は、インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態である[1]。略してクラウドと呼ばれることも多く、cloud とは英語で「雲」を意味する。クラウドの世界的な普及でオンラインであれば必要な時に必要なサービスを受けられるようになり、あらゆる作業が効率化され、社会の創造性を高めることに成功した。

用語

用語として最初に使用されたのは1996年 コンパックの社内資料といわれている[2]。

「クラウド」(雲)に類似した図形は、1977年 ARPANETや[3]、1981年 CSNETで[4]、コンピュータ機器のネットワークを表すものとして使用されており、両者は後にインターネットに発展した。「クラウド」の用語はインターネットのメタファーとして使用されてきている。また「クラウド」の用語は、1993年 分散コンピューティングの分野でも使用されていた[5]。

概要

従来はオンプレミスと呼ばれる、ITインフラのハードウェア自体を組織で保有して運用する方法が主であった。対して当方式ではユーザーがインターネットなどのネットワークを経由して、外部組織が保有する情報システムから各種の情報処理サービスを受ける方法を取る。ユーザー側に必要なものは最低限の接続環境とパーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアント、そしてサービス利用料金である。実際に処理の大半を実行するコンピュータ群(サーバ、ストレージ等)はサービス提供事業者側のデータセンター内に設置されており、それらの資産管理や運用保守などはサービス提供事業者側が実施する。

ユーザーインターフェースは主にウェブアプリケーションの形式で提供される。1995年のインターネットの商用利用開始直後からアプリケーションサービスプロバイダ等と言った類似形で試行錯誤は行われてきたが、Javaアプレット等のベンダー固有技術に依存した形式であった。2005年に始まるAjaxのブームでウェブアプリケーションに大きな可能性が見出された後、2006年にGoogleのCEOであるエリック・シュミットにより提唱された。

この形態で提供されるサービスを「クラウドコンピューティングサービス」または単に「クラウドサービス」という。そのサービス事業者を「クラウドサービスプロバイダ」または単に「クラウドプロバイダ」とも呼ぶ。なお、新たなパラダイムとして「スカイコンピューティング」[6]、ネットワークがよりデバイスに近い場合のサービスを、「フォグ・コンピューティング」や「エッジ・コンピューティング」という[7]。エッジはネットワークの外縁であり、コンテンツデリバリネットワーク事業においてユーザーのアクセスに対して斡旋される最寄りのミラーサーバが典型例である。

幅広いネットワークアクセス、迅速な順応性、測定されたサービス、オンデマンドのセルフサービス、およびリソースプーリングは、重要な特性としてアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) によって定義されている[8]。NISTは、以下のように説明する[9]。

フルクラウド方式であれば、端末とインターネット接続環境が用意されていれば良く、社内IT設備を簡素化することが可能になる。従って、機動力の有る中小企業を中心に、軽量ノートPCからクラウド上の業務システムに接続して業務を行う方法を選択し、社内IT設備を簡素化する企業が急速に増加中である。フルクラウド方式の採用により働き方の多様化が可能になり、リモートワークの推進にも役に立っている。2010年代後半からは人間が取り扱う業務のフルデジタル化を目指したデジタルトランスフォーメーション(DX)がブームとなっている。

前史

2006年の提唱以前にも似たような試みが行われてきているが、処理性能や回線速度の限界で当方式ほどの社会的インパクトは得られなかった。

1980年代にも付加価値通信網(VAN)が存在した。しかし、1980年代の段階では通信回線が高価で遅く、技術仕様も統一されていなかったため、業務の1要素として導入される程度の限定的な利用に留まった。

分類

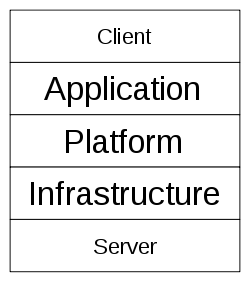

提供サービスによる分類

提供するサービスの種類による分類には以下がある。

- SaaS (Software as a Service) - インターネット経由のソフトウェアパッケージの提供。電子メール、グループウェア、CRMなど。GoogleのGoogle Apps、マイクロソフトのMicrosoft Online Services、SAPのS/4HANA Cloud、SAP Business ByDesignやSAP SuccessFactors、SAP Ariba、セールスフォース・ドットコムのSalesforce CRM、オラクルの Oracle Cloudがある。オープンソースのSaaS構築フレームワークとしてはLiferayがある。

- PaaS (Platform as a Service) - インターネット経由のアプリケーション実行用のプラットフォームの提供。仮想化されたアプリケーションサーバやデータベースなど。ユーザーが自分のアプリケーションを配置して運用できる。GoogleのGoogle App Engine、AppScale、マイクロソフトのMicrosoft Azure、SAPのSAP Cloud PlatformやSAP HANA Enterprise Cloud、Amazon Web ServicesのAmazon S3やAmazon DynamoDBやAmazon SimpleDB、IBMのSoftLayer、セールスフォース・ドットコムのForce.comプラットフォームなど。

- HaaSまたはIaaS (Hardware / Infrastructure as a Service) - インターネット経由のハードウェアやインフラの提供。サーバー仮想化やデスクトップ仮想化や共有ディスクなど。ユーザーが自分でオペレーティングシステム (OS) などを含めてシステム導入・構築できる。Amazon Web ServicesのAmazon EC2・VMware Cloud on AWS、IBMのSoftLayerなど。

- XaaS - 上記の総称。

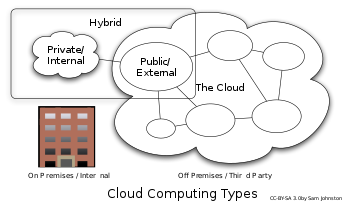

配置形態による分類

配置形態(デプロイ)による分類には以下がある。

- パブリッククラウド - インターネット経由の一般向けサービス。狭義にはパブリッククラウドのみを指す。オンラインで提供するサービス。[11]要はクラウドを部分的に貸与するサービス。

- プライベートクラウド - 企業等が当技術を使用した環境を自社内に構築・設置し、イントラネットなどを経由してユーザー部門が利用する形態。データセンターやサーバー等は、自社資産の場合、アウトソーシング調達などの場合もある。パブリッククラウドと比較して投資や運用管理が必要な反面、セキュリティや資産保護を強化できる。

- ハイブリッドクラウド - 上記のパブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせた形態。業務、データ、セキュリティ等の要件に応じた使い分け・連携が可能である。

利用技術

当方式実現のために内部的に使用されている主な技術には以下がある。

ネットワーク経由のコンピュータ資源利用自体は、1950年代のコンピュータ黎明期より行われており基本的には新しい技術ではない。従来からの例や用語には、メインフレームを使用したネットワーク経由の時間単位の計算サービス提供、付加価値通信網(VAN)、あるいはアプリケーションサービスプロバイダ、ネットワーク・コンピューティング、ユーティリティコンピューティング、SaaSなどが存在する。

しかし2000年代以降に「クラウドコンピューティング」と呼ばれる用語やサービス形態が普及した背景には、オープン標準の技術という全世界共通の手続きが確立され普及した事が大きい。例えば、インターネットおよびインターネット関連技術の発展、各種標準化の進展、高速・低価格化などがあり、またプロバイダ側ではオープンソース技術の普及による特定メーカー制約の少ないサーバーやソフトウェアの利用、各種・各レベルの仮想化技術によるコンピューティング資源の共有と各利用者に応じた柔軟な提供の実現、などがある。従来の類似サービスはサービス間の障壁や技術的障壁などから開放的でなく利用開始までの手続きも複雑であり、最も広くても利用するサービス内でしか情報の伝達が行えない状況にあったが、全世界の誰でも容易な手続きで利用可能で、サービス間連携も容易という点で大きく前進している。

またプロバイダによっては利用者の要件に応じ、インターネット経由ではなく専用線接続、仮想化ではなくベアメタル(物理サーバー単位)の提供、独自技術の提供、Quality of Serviceなど実績サービスレベルに応じたサービス料金体系なども採用または併用し、差別化を行っている。大規模なプロバイダは巨大なデータセンターを世界に複数拠点設置して高速回線で接続することにより、災害対策など可用性の向上を実現し、多国籍企業などの利用者企業は直近のアクセスポイントに接続すれば良く自前の国際回線が不要となる、などの付加価値も提供している。

歴史

当用語を最初に使用したのは、2006年 Google CEOのエリック・シュミットによる発言だとされ、Google App EngineやAmazon EC2などが登場した2006年から2008年頃にかけて普及した。

しかし「コンピュータ処理をネットワーク経由でサービスの形で提供する」という形態自体は従来より存在している。1960年代からのタイムシェアリングシステムなどのデータセンター利用(中央の仮想化環境をリモートからネットワーク経由で共有し、従量制または定額制でサービスとして課金する)、1980年代のVAN、1991年頃からのインターネットをベースとしたASP、更にはSaaSなどである。一般的には、このうち、主にパッケージソフトウェアの利用を提供するものをSaaSと呼ばれるようになってきた。

歴史的なコンピュータの利用形態の変遷は、以下とも言われている。

- メインフレーム全盛期の集中処理

- 分散システム(オープンシステム)の抬頭によるクライアント・サーバなどの分散処理

- インターネットに代表されるネットワーク中心の、新しい集中処理

- 世界に分散したユーザーがサーバを意識せずサービスを受ける(クラウドコンピューティング)

例えば、日本の代表的な自動車会社であるトヨタ自動車の場合、当方式が一般化する前からトヨタ自動車のIT資産をイントラネットでトヨタグループ約4,000社(サプライヤー、販売店等)に繋ぎ、ネットワーク経由でシステムを利用できる環境を提供している。

SaaSの用語が一般化した以降の年表を下に示す。

- 1999年、セールスフォース・ドットコムが設立され、CRMアプリケーションのSaaS形態の提供であるSalesforce CRMを開始。

- 2002年、Amazon.comがAmazon Web Services (AWS) を開始。

- 2005年11月13日、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー(x86仮想化。PopekとGoldbergの仮想化要件を満たした)をサポートしたCPUを発表。

- 2006年8月9日、エリック・シュミットが、米国カリフォルニア州サンノゼ市 (San Jose, CA) で開催された「検索エンジン戦略会議」 (Search Engine Strategies Conference) の中で本用語を最初に使用したとされる。

- 2006年8月25日、Amazon EC2 のパブリックβ開始。

- 2007年7月、セールスフォース・ドットコムが「SaaSからPaaSへ」というコンセプトを発表。

- 2007年11月15日、IBMが現時点で実用可能なものとして、Blue Cloudの計画を発表[12]。

- 2008年3月4日、Yahoo!とインドのComputational Research Laboratories (CRL) が、研究支援を発表[13]。

- 2008年5月27日、Googleが Google App Engine (GAE) の一般公開を発表。

- 2008年8月20日、Amazon Web ServicesがAmazon EC2でElastic Block Store対応。

- 2008年10月23日、Amazon Web ServicesのAmazon EC2からβの表記が外れ、正式版となる。

- 2008年10月27日、マイクロソフトが Microsoft Professional Developers Conference 2008 (PDC 2008) で、プラットフォームであるMicrosoft Windows Azureを発表[14]。

- 2008年11月17日、マイクロソフトがグループウェアサービスであるMicrosoft Business Productivity Online Suiteのサービスを開始。

- 2009年3月18日、サン・マイクロシステムズがOpen Cloud Platformを発表[15]。

- 2009年3月29日、IBM、サン・マイクロシステムズ、シスコシステムズ、SAP、EMC、AT&T、ノベル、OMG、レッドハット、VMwareなどがOpen Cloud Manifestoを発表[16]。なお、Amazon、Google、マイクロソフトの不参加も話題となった[17]。

- 2009年4月1日、IBMがソーシャル・ネットワーキングとコラボレーションを統合化したLotusLive Engageを発表[18] 。

- 2009年7月30日、IBMがIBM マネージド・クラウド・コンピューティング・サービス (IBM MCCS) を発表[19]。

- 2009年10月29日、開発環境「Ubuntu Enterprise Cloud」(UEC) を搭載したOS、Ubuntu 9.10 (Karmic Koara) Server Edition がリリースされた。またデスクトップ版において、オンラインストレージサービス「Ubuntu One」のクライアントソフトが標準搭載となった。

- 2009年11月19日、富士通が運用管理技術および仮想化技術に関する国際標準化団体DMTF (Distributed Management Task Force) における間連携標準化グループ「Open Cloud Standards Incubator」のリーダーシップボードに就任を発表。

- 2010年4月、IEEE computer societyが月刊誌「Computer(ISSN 0018-9162)」に「ECONOMICS AND THE CLOUD」の特集記事を掲載。

- 2010年4月、トヨタデジタルクルーズ(現 トヨタシステムズ)がオールトヨタクラウドの提供を開始。

- 2011年6月6日、WWDC 2011の基調講演においてAppleのCEO、スティーブ・ジョブズが「iCloud」を発表。

- 2012年6月6日、オラクルがOracle Cloudを発表。

- 2012年10月、独SAP社が同社のインメモリーデータベースSAP HANAをベースとしたPaaS「SAP HANA Cloud Platform」を提供開始。Amazon.comやGoogle等のネット企業に加え、世界4大パッケージソフトウェア企業(米マイクロソフト、米IBM、米Oracle、独SAP)のサービスが出揃った。

- 2013年7月8日、IBMがSoftLayerの買収完了を発表。

類似用語

類似する概念や用語は従来より多く、単なる用語の言い換えやバズワードであるという主張も多い。2008年4月 サン・マイクロシステムズのCEO、ジョナサン・シュワルツは「クラウドとは、ネットワーク・コンピューティングを新しい言葉で言い換えたものだ」と発言した。2008年9月、オラクルのCEOであるラリー・エリソンは「既に我々が行っている事で、宣伝文句が変わっただけ」と批判した[20]。「何だかよくわからないが業界トレンドらしいから」というだけの根拠で経営陣が主導して推進する企業も多く現場技術者を振り回している、との主張もある[21]。

これに対し、従来の概念とは異なり、大規模インフラの活用機会が個人や小規模グループにも開かれたもので、社会変革につながる可能性もある、との見解もある[22]。

システム構成の観点ではネットワーク・コンピューティング、プロバイダの観点ではアプリケーションサービスプロバイダ、ソフトウェア提供形態の観点ではSaaS、課金方法の観点ではユーティリティ・コンピューティングであるシステムやサービスを、利用者の視点から「クラウド」(雲)と呼称したものとも考えられる。

既存の類似用語には以下が挙げられる。

- サーバホスティング(レンタルサーバ)- プロバイダー資産をネットワーク経由を含めサービス提供する。

- ネットワーク・コンピューティング(ネットワーク・セントリック・コンピューティング) - サン・マイクロシステムズが提唱。ネットワーク中心のコンピューティング全般。

- ドットコム (.com) - サン・マイクロシステムズが提唱。インターネットを活用した、主に電子商取引などのビジネス全般。

- e-ビジネス (e-business) - IBMが提唱。インターネット技術を既存の基幹業務にまで適用したビジネス全般。

- ユーティリティ・コンピューティング - 従量制の課金単位によるコンピューティングサービスの提供。

- アプリケーションサービスプロバイダ - ネットワーク経由でアプリケーションサービスを提供するプロバイダ。

- SaaS - ソフトウェアをパッケージ販売ではなくサービスとして提供する。

- ユビキタスコンピューティング - IoTと類似の概念。多数の機器がインターネットに接続される。

- グリッド・コンピューティング - 分散コンピューティングの並列処理の一つ。データセンター内の技術にも使用されている。

- Webサービス - インターネット技術を使用した、異なるソフトウェア同士が相互連携できる規格。

- サービス指向アーキテクチャ (SOA) - Webサービスの技術をベースにしたアプリケーション・サービスの疎結合の形態。

- Web 2.0 - 複数のWeb技術を総称したもの。

脚注

出典

- ^ クラウドコンピューティング 【 cloud computing 】

- ^ Who Coined 'Cloud Computing' - Antonio Regalado -MIT

- ^ Internet History 1977

- ^ National Science Foundation, "Diagram of CSNET," 1981

- ^ What Is The Cloud? - AT&T (1993)

- ^ Life after Google(George Gilder著)レビュー。なぜGoogleの時代が終わるのか。

- ^ IoTプラットフォームの構造と新しいビジネスの可能性

- ^ ウィリアム・スターリングス『Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud』Addison-Wesley Professional、2015年 ISBN 0134175395

- ^ NIST Definition of Cloud Computing(2011年9月)、NISTによるクラウドコンピューティングの定義(情報処理推進機構による日本語訳、2011年12月)

- ^ Cloud Computing

- ^ 内輪ゆえの強固なセキュリティが強み:「プライベート」クラウドコンピューティングが人気上昇中

- ^ IBM、現時点で実用可能なクラウド・コンピューティングを発表

- ^ 米ヤフー、クラウドコンピューティングの研究支援でインドの研究機関と提携

- ^ マイクロソフト、Professional Developers ConferenceにおいてWindows Azureを発表

- ^ 米国サン、「Open Cloud Platform」を発表

- ^ Open Cloud Manifesto

- ^ 「Open Cloud Manifesto」の行く手に立ち込める暗雲

- ^ IBM、企業にクラウドのソーシャル・ネットワーキングとコラボレーション・サービスを提供

- ^ IT資源を従量制で提供する新たなパブリック・クラウド・サービス - IBM

- ^ OracleのエリソンCEO、「クラウドコンピューティング騒ぎ」をこき下ろす

- ^ ニコラス・G・カー『ネット・バカ インターネットがわたしたちの脳にしていること』青土社、2010年 ISBN 4791765559

- ^ 森正弥「クラウドは人類社会の変革を加速」

参考文献

- 日経BP社出版局編『クラウド大全 The Complete Cloud Computing <サービス詳細から基盤技術まで>』(日経BP社、2009年) ISBN 978-4-8222-8388-9

- (論文)「IT サービスのカスタマイゼーションとスケーラビリティを同時追求するビジネスシステム ― セールスフォース・ドットコム「Force.com」の事例 ―」InfoCom Review(54),pp.2-21

関連項目

- VMware

- MapReduce

- OAuth

- シンクライアント - ネットワークを介したサーバに処理やストレージ機能を任せることを前提とした、簡略化された端末。

- pogoplug

- CNG - クラウドサービスを用いた、放送番組素材の収集と共有をおこなうシステム