「ジギスムント (神聖ローマ皇帝)」の版間の差分

m Bot作業依頼: ハンガリー王記事群の改名に伴うリンク修正依頼 (ラヨシュ1世 (ハンガリー王)) - log |

m Bot作業依頼: ハンガリー王記事群の改名に伴うリンク修正依頼 (マーチャーシュ1世 (ハンガリー王)) - log |

||

| 81行目: | 81行目: | ||

ジギスムントは若い頃より浪費家で、自らの城を貴族に与えるなど、物惜しみしない人物であったといわれている<ref>瀬原、p. 229</ref>。また、泰然として仮借のない性格であったとも言われる<ref name=S129 />。ジギスムントのハンガリー統治は、ラヨシュ1世の遺産をことごとく食い潰したと言える。特に、対オスマン対策を怠ったことは後世非難され、現代でもハンガリーでの評価は低い。もっとも、ラヨシュ1世の統治自体がすでに不安定なものであり、そのつけをジギスムントが払わされた格好となったのも、また事実である。 |

ジギスムントは若い頃より浪費家で、自らの城を貴族に与えるなど、物惜しみしない人物であったといわれている<ref>瀬原、p. 229</ref>。また、泰然として仮借のない性格であったとも言われる<ref name=S129 />。ジギスムントのハンガリー統治は、ラヨシュ1世の遺産をことごとく食い潰したと言える。特に、対オスマン対策を怠ったことは後世非難され、現代でもハンガリーでの評価は低い。もっとも、ラヨシュ1世の統治自体がすでに不安定なものであり、そのつけをジギスムントが払わされた格好となったのも、また事実である。 |

||

ハンガリーにおいて、大貴族に対抗するために登用した新貴族の中から[[フニャディ・ヤーノシュ]]が現れている。フニャディはワラキアの出身であるが、ジギスムントの[[庶子]]との噂があった。やがてフニャディは対オスマン戦で活躍し、その息子[[マーチャーシュ1世|フニャディ・マーチャーシュ]]の下で、ハンガリーは束の間の繁栄を迎える。 |

ハンガリーにおいて、大貴族に対抗するために登用した新貴族の中から[[フニャディ・ヤーノシュ]]が現れている。フニャディはワラキアの出身であるが、ジギスムントの[[庶子]]との噂があった。やがてフニャディは対オスマン戦で活躍し、その息子[[マーチャーシュ1世 (ハンガリー王)|フニャディ・マーチャーシュ]]の下で、ハンガリーは束の間の繁栄を迎える。 |

||

=== 神聖ローマ帝国 === |

=== 神聖ローマ帝国 === |

||

2021年5月24日 (月) 22:01時点における版

| ジギスムント / ジグモンド Sigismund / Zsigmond | |

|---|---|

|

ローマ皇帝 ハンガリー王 | |

| |

| 在位 |

1410年 - 1437年(ローマ皇帝) 1387年 - 1437年(ハンガリー王) |

| 戴冠式 | 1433年5月31日(ローマ皇帝) |

| 別号 |

ボヘミア王 ローマ王 クロアチア王 ブランデンブルク選帝侯 ルクセンブルク公 |

| 出生 |

1368年2月15日 帝国自由都市ニュルンベルク |

| 死去 |

1437年12月9日(69歳没) |

| 埋葬 |

|

| 配偶者 | ハンガリー女王マーリア |

| バルバラ・ツェリスカ | |

| 子女 | エリーザベト |

| 家名 | ルクセンブルク家 |

| 王朝 | ルクセンブルク朝 |

| 父親 | カール4世 |

| 母親 | エリーザベト・フォン・ポンメルン |

ジギスムント(Sigismund, 1368年2月15日 - 1437年12月9日[1])は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝。ルクセンブルク家で3人目の皇帝(在位:1433年 - 1437年)、4人目のローマ王(在位:1410年 - 1437年)である。また、ルクセンブルク公(在位:1378年 - 1388年)、ブランデンブルク選帝侯(在位:1378年 - 1388年、1411年 - 1415年)、ハンガリー王(在位:1387年 - 1437年)、ボヘミア王(在位:1419年 - 1437年)。チェコ名はジクムント(Zikmund)、ハンガリー名はジグモンド(Zsigmond)、フランス名はシジスモン(Sigismond)。

父はローマ皇帝カール4世、母は4番目の妃でポーランド王カジミェシュ3世の孫娘エリーザベト[2]。ニュルンベルクで生まれた[3]。ローマ王ヴェンツェルの異母弟。在位中の1415年、自らが兼ねるブランデンブルク選帝侯をホーエンツォレルン家のニュルンベルク城伯フリードリヒ6世に譲渡した[4]。半世紀にわたりハンガリー王として在位し、治世後半にはローマ皇帝およびボヘミア王も兼ねたが、その死によって皇帝家・王家としてのルクセンブルク家は事実上断絶した。

生涯

ハンガリー王位継承争い

アンジュー家出身のハンガリー王兼ポーランド王ラヨシュ1世は東欧に「大アンジュー帝国」とも呼ぶべき一大勢力を築いたが、男子に恵まれず2人の娘を残して1382年に没した。ラヨシュは遺言で、長女マーリアを、ルクセンブルク家出身で神聖ローマ皇帝兼ボヘミア王カール4世の息子の一人であるジギスムントと結婚させ、両王国の共同統治者とするものとしていた。これに対してポーランド貴族(シュラフタ)は、マーリアの妹ヘドヴィグ(ヤドヴィガ)を女王に推戴して同君連合を解消する。ルクセンブルク家はポーランドの宿敵であるドイツ騎士団の支援者だったからである。

ハンガリーでも王位継承を巡って混乱が起きていた。1385年9月末、ジギスムントはオーフェンでハンガリー女王マーリアと結婚した[5]が、この結婚式に賛成したハンガリー貴族はラツクフィ家などごくわずかで、大部分の大貴族(マグナート、代表的なのがハンガリー南部を支配するガライ家とホルヴァティ家)は反対していた。特にホルヴァティ家は、アンジュー家の同族であるナポリ王カルロ3世に王位に就くよう要請し、カルロもこれに応える形で軍を率いてハンガリーに侵攻し、ハンガリー王カーロイ2世として即位する。カーロイ2世の簒奪に対し、ジギスムント側に寝返った副王ガライ・ミクローシュとマーリアの母エルジェーベトは共闘してカーロイ2世を殺害した。ホルヴァティ家は新たにカーロイ2世の遺児、ナポリ王ラディズラーオを新たな王に立てようとし、さらには和平に赴いたマーリアの一行を襲った。結果、ガライは殺され、エルジェーベトは獄死し、マーリアは幽閉された。

後にガライ家とホルヴァティ家は和解し、マーリアも釈放されたが、その代償としてジギスムントは大貴族と同盟して統治する義務を課せられ、これが破られた場合に大貴族が武力を行使することさえ認めさせられた(公式的同盟)。しかも、内戦中にハーリチをポーランドに奪取された。このような犠牲を払いながらも、1387年にジギスムントは自らも晴れてハンガリー王として即位した[6][7]。ただし、ナポリ王家との抗争は後々まで尾を引くことになる。

ニコポリス十字軍

ハンガリー王になったジギスムントの課題は、バルカン半島で膨張著しいオスマン帝国への対策であった。オスマン帝国のハンガリーへの侵入はラヨシュ1世の頃から始まっていたが(ラヨシュは1375年にオスマン軍を撃破していた)、1389年に即位したバヤズィト1世の下で勢いを増していた。オスマン帝国の侵攻に対し、ジギスムントは国内外に訴えて、ローマ教皇ボニファティウス9世も十字軍勅書を出すことで後援した。この間、マーリアの死という悲運に見舞われたが(1395年)、イングランド、スコットランド、フランス、神聖ローマ帝国諸侯、フランドル、イベリア、ポーランド、ボヘミア、ワラキアなどから次々と将兵が集まった。

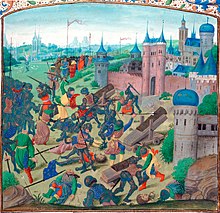

対オスマン戦を熟知しているジギスムントはブダにオスマン軍を引きつけて消耗させる案を示したが、血気に逸るブルゴーニュ公ジャン(無怖公)がエルサレム解放の大義を掲げるのに押され、積極的な攻撃策を採ることになった。こうして10万を超える軍勢が出撃したが、カトリックを奉じる西欧騎士と正教を奉じるバルカン戦士との確執、旧態依然の騎士突撃戦法が仇となり、1396年のニコポリスの戦いでバヤズィト1世に大敗北を喫した。無怖公は捕虜となり、ジギスムントは辛くも逃げ延びた。その後、バヤズィト1世が1402年のアンカラの戦いでティムールに敗北したことで、ヨーロッパはしばらくの間オスマンの脅威から解放されることになる。

ハンガリー国内改革

ニコポリスでの大敗によってジギスムントの威信は地に堕ち、ジギスムントに対する不満が高まった[8]。ハンガリーに帰国したジギスムントは、ニコポリス十字軍の敗因を国内の旧弊にあるとみなし、改革を行った。改革の最大の課題は大貴族への対策である。既にラヨシュ1世の時代に大貴族は勢力を増し、ジギスムントの王領・王城の半数を蚕食するなど、その勢いはとどまることがなかった。しかもニコポリスでの敗北を機に、大貴族の一人ラツクフィ・イシュトヴァーンはジギスムントに代えてラディズラーオを王位に就けようと画策していた。陰謀は寸前で阻止されたが、大貴族の勢力は侮り難いものになっていた。

そこでジギスムントは大貴族に対抗するため、国内外の有能な人物を多数登用して新貴族を育成していった。この政策は後に効果を現するが、大貴族の反発に遭い、ジギスムントは1401年にブダ城に監禁された。その後、信奉者によってジギスムントは救出され、謀反者たちに寛大な処置を取ることで人望を獲得していった。翌1402年、ジギスムントは後継者としてハプスブルク家のオーストリア公アルブレヒト4世を指名したが、大貴族の一部(特にアンジュー派貴族)が反乱を起こし、またもラディズラーオを推戴しようとした。反乱を鎮めたジギスムントはここでも寛容を示し、大貴族を掌握することに成功した。

1405年ごろ(1408年とも[9])、ジギスムントはツェリェ伯ヘルマン2世の娘バルバラ・ツェリスカと再婚した[10]。ヘルマン2世はマーリアとは共に母方の従兄妹であり、アールパード朝のハンガリー王イシュトヴァーン5世を始め、中東欧の多くの名門貴族の血を引いており、この結婚でジギスムントの王位の正統性の補強が期待された。ハンガリーとイタリアを結ぶ重要な拠点であるツェリェ地方に勢力基盤を築くことができるようにもなり、これにより国内の不満は和らいだ[11]。しかもこの結婚の結果、ツェリェ家が統治していたアドリア海沿岸の要所スロヴェニアを獲得した。ジギスムントとバルバラの間には一女エルジェーベト(エリーザベト)が生まれた。

ジギスムントはバルバラや自分に忠誠を誓う大貴族とともに、1408年にドラゴン騎士団を創設する。これは対オスマン戦に向けて創設したもので、当初は24人の名士からなっていたが、後に国外の王侯貴族も加わった。その中の一人がワラキア公ヴラド2世であり、騎士団にちなんでドラゴン(ドラクル)公と呼ばれた。ヴラド2世の息子がドラキュラのモデルとなったヴラド・ツェペシュであるが、ドラキュラは元来「ドラクルの子」といった意味であった。

ジギスムントが大貴族と共に勢力削減の対象にしたのが高位聖職者である。ラディズラーオ擁立の陰謀には高位聖職者も参加し、さらにはローマ教皇も支持していたからであった。1404年にジギスムントは、教皇令は国王の同意抜きでは公布することができないという勅令(国王同意権)で、教皇の高位聖職者の叙任権を剥奪した。そして1417年に、ハンガリー王が司教および大司教を任命できる権利を教皇から承認された。

ジギスムントは大貴族・高位聖職者を封じ込めるため、国王顧問会議に彼らと共に加わる者として「特別顧問官」を設置し、官僚を国政に参与させた。また、都市に特権を与えるなどして強化も図った。

皇帝位の獲得

ローマ皇帝、ボヘミア王、ハンガリー王、ルクセンブルク公など5つの紋章が描かれている。

1410年、ローマ王ループレヒトが死去した。そのため、ジギスムントは帝国諸侯からローマ王に選出され、即位することになった[12]。この時、同族の従兄であるモラヴィア辺境伯ヨープストが共同統治王に立って争ったが、翌1411年にヨープストが死去したため、単独のローマ王となった[12][13]。ジギスムントは、ローマ教皇を保護することで皇帝権力の強化を目指した。この頃、ローマ教会は複雑な対立から分裂していたが(教会大分裂)、ジギスムントは1414年にコンスタンツ公会議を開催して、ローマ教会の再統一を果たした[14]。確かにこれによって神聖ローマ帝国君主としての権威は一時的に強化された。一方でハンガリー統治は疎かになり、ヴェネツィア共和国が1411年にダルマチア奪還を目指して戦争を起こし、ジギスムントが1420年にダルマチアを割譲したことでハンガリーはアドリア海への出口を失った。

ボヘミア王位継承とフス戦争

ボヘミア国民に人望があった、キリスト教改革派のフス派(プロテスタントの先駆)の創始者であったヤン・フスは、コンスタンツ公会議で異端として有罪とされたが、ジギスムントはフスを火刑に処した[15][16]。このため、ボヘミア国民はジギスムントに対して不満を抱き、1419年に、復位を狙って対立していた前々帝にしてボヘミア王の異母兄ヴェンツェルの死後、ジギスムントがボヘミア王位を継承することになると遂に不満は爆発し[17]、大規模な反乱を起こした。これがフス戦争である。

ジギスムントは反乱を鎮圧するため何度もボヘミアに軍を送り、教皇と共に対フス派十字軍の号令もかけたが、その都度フス派の指導者であるヤン・ジシュカの指揮する義勇兵(市民軍)の前に敗れ続けた。

また、ジギスムントがボヘミア王位を獲得したことで、ハンガリーへもフス戦争が波及した。1432年にボヘミア国境地帯で農民反乱が起きたのを皮切りに、ナジントルバ、トランシルヴァニアで次々と農民主導の反乱が起きた。これに対してローマ教皇はフランシスコ修道会士マルキアのヤコブスを異端審問官として派遣し、徹底的な弾圧を受けたフス派はモルダヴィアに逃れ、同地で聖書のハンガリー語訳(フス派聖書)を行った。フス戦争は1434年にボヘミア国内では収束するが、前後して急進派(ターボル派)の残党が多数ハンガリー北部、特にスロヴァキアに逃れてきた。彼らはターボル派の元幹部ヤン・イスクラの許で黒衛軍という独自の勢力を築いた。

ジギスムントは軍事的な解決ではなく政治的な解決を試みたが、政治改革や外交などの全てにおいて失敗したため、皇帝としての威信を完全に失った。

死去

1433年5月31日にローマ皇帝として戴冠し[18]、1436年にはボヘミア貴族によって正式にボヘミア王位を認められたが、翌1437年にズノイモにて戦争で疲弊した国々を残して老人性悪性骨格潰瘍のため没した[19]。ジギスムントの死により、ルクセンブルク家の男系男子は絶えた。ローマ皇帝位、ハンガリー王位、ボヘミア王位は、オーストリア公アルブレヒト5世(ローマ王(ドイツ王)アルブレヒト2世、ハンガリー名アルベルト)が継承した。アルブレヒト5世はジギスムントの一人娘エリーザベトの婿であり、またかつて後継者に指名したアルブレヒト4世の息子であった。しかしアルブレヒトは2年後の1439年に病没し、ローマ皇帝・ハンガリー王・ボヘミア王にはそれぞれ異なる者が推戴された。

評価と遺産

ハンガリー

ジギスムントは若い頃より浪費家で、自らの城を貴族に与えるなど、物惜しみしない人物であったといわれている[20]。また、泰然として仮借のない性格であったとも言われる[7]。ジギスムントのハンガリー統治は、ラヨシュ1世の遺産をことごとく食い潰したと言える。特に、対オスマン対策を怠ったことは後世非難され、現代でもハンガリーでの評価は低い。もっとも、ラヨシュ1世の統治自体がすでに不安定なものであり、そのつけをジギスムントが払わされた格好となったのも、また事実である。

ハンガリーにおいて、大貴族に対抗するために登用した新貴族の中からフニャディ・ヤーノシュが現れている。フニャディはワラキアの出身であるが、ジギスムントの庶子との噂があった。やがてフニャディは対オスマン戦で活躍し、その息子フニャディ・マーチャーシュの下で、ハンガリーは束の間の繁栄を迎える。

神聖ローマ帝国

粘り強い外交により教会統一を実現させることができた点はジギスムントの功績である[19]。

子女

最初の妻マーリアとは子供がないまま死別した。

後妻バルバラとの間に娘1人をもうけた。

ジギスムントの死後、ローマ王、ボヘミア王、ハンガリー王はエリーザベトの夫であるアルブレヒト2世が継承することとなった。

登場作品

コミック

ゲーム

脚注

参考文献

- 成瀬治 他 『世界歴史大系 ドイツ史1』 山川出版社、1997年

- 瀬原義生 『ドイツ中世後期の歴史像』 文理閣、2011年

- 鈴本達哉 『ルクセンブルク家の皇帝たち』 近代文芸社、1997年

- パムレーニエ・エルヴィン著、田代文雄・鹿島正裕共訳 『ハンガリー史1《増補版》』恒文社 1990年

- 南塚信吾著 『新版世界各国史19 ドナウ・ヨーロッパ史』山川出版社 1999年

関連項目

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|