超現実数

数学における超現実数(ちょうげんじつすう、英: surreal number)の体系は、全順序付けられた真のクラスとして実数のみならず(任意の正実数よりも絶対値が大きい)無限大および(任意の正実数よりも絶対値が小さい)無限小まで含む。超現実数の体系は、四則演算(加減乗除)など実数が持つ多くの性質を共有しており、順序体を成す[注釈 1] 超現実数をフォンノイマン–ベルナイス–ゲーデル集合論 (NBG) において定式化するならば、超現実数体は(有理数体、実数体、有理函数体、レヴィ゠チヴィタ体、準超実数体、超実数体などを含む)すべての順序体をその部分体として実現できるという意味で普遍的な順序体となる[1]。超現実数は、すべての超限順序数も(その算術まで込めて)含む。あるいはまた、(NBGの中で構成した)超実体の極大クラスが超現実体の極大クラスに同型であることが示せる(大域選択公理を持たない理論では必ずしもそうならないし、またそのような理論において超現実数体が普遍順序体になるとも限らないことに注意する)。

概念史

[編集]1907年にハンス・ハーンは、形式冪級数の一般化としてハーン級数を導入した。またフェリックス・ハウスドルフは、順序数α に対する ηα-集合と呼ばれる順序集合を導入し、それと両立する順序群や順序体の構造を求めることができるかを問うた。Alling (1962) は修正された形のハーン級数を用いて適当な順序数 α に対してそのような順序体を構成し、α をすべての順序数全体の成すクラスを亙って動かすことで、超現実数体に同型な順序体のクラスを与えた。

それとは別の定義および構成法が、ジョン・ホートン・コンウェイにより、囲碁の寄せについての研究から導かれている[2]。コンウェイの構成法は1974年にドナルド・クヌースの著書 Surreal Numbers: How Two Ex-Students Turned on to Pure Mathematics and Found Total Happiness[注釈 2] に取り入れられた。対話形式で書かれたこの本においてクヌースは、コンウェイが単に「数」と呼んでいたものに「超現実数」という新たな名を付けた。のちにコンウェイもクヌースのこの造語を受け入れ、1976年には超現実数を用いてゲームを解析する On Numbers and Games を著した[3]。

概観

[編集]コンウェイの構成法[3]では、超現実数は、大小関係を表す順序 ≤(二つの超現実数 a, b に対し a ≤ b または b ≤ a が成立する。a ≤ b かつ b ≤ a がともに成立するとき a と b は同値であると言い、同じ数を表すものと理解する)を伴って、段階を踏んで構成される。各段階における数は、既に構成された既知の超現実数からなる部分集合の対の形をしており、そのような数からなる部分集合 L, R が与えられ、L のすべての元が R のすべての元よりも真に小さいときに、対 {L | R} は L のすべての元と R のすべての元との間に値を持つ中間数を表すものとなる。

このとき、全く異なる部分集合の対が結局は同じ数を定義するということが起こり得る —たとえ L ≠ L′ かつ R ≠ R′ となる場合であってさえも、二つの対 {L | R}, {L′ | R′} が同じ数を定義しうる—(同様の現象は、有理数を整数の商として定義するときにもあったことである。例えば 1/2 と 2/4 は同じ有理数の異なる表現である)。ゆえに厳密を期すならば、超現実数とはそのような同じ数を指す {L | R} なる形式の表現からなる同値類のことと言うべきである。

構成の緒段(第零世代)では、既存の数は何もないのだから、表現には空集合しか用いようがない。表現 { | } は L および R が空集合という意味であり、これを 0 と呼ぼう。段階を踏んでいけば や のような形式が次々に生まれてくる。こうして整数は全て超現実数の集合に含まれる(上記は右辺の名称を左辺の式で定義するという意味の定義式であることに注意する。これらの各名称が実際に適切なものであることは、後で述べる超現実数の四則演算が定義されたときに根拠が与えられるであろう)。同様に のようなものも生じるから、二進分数(分母が2の冪であるような有理数)もまた全てが超現実数の集合に含まれる。

無限に段階を踏んだ後であれば、無限部分集合も使ってよいということになり、任意の実数 a が、a より小さい(ここでの大きい・小さいは、実数としての大小関係で言うことに注意)二進分数全体の成す集合 La と a より大きい二進分数全体の成す集合 Ra を用いて {La | Ra} と表現される(これはあたかもデデキントの切断の如きである)。そうして任意の実数もまた超現実数の集合に埋め込まれる。

あるいはまた、 および なる表現も作られ、ω は任意の整数よりも大きい超限数として、ε は任意の正実数より小さいが 0 よりは大きい無限小として解釈できるが、これらもまた超現実数として与えられる。さらに言えば、通常の算術における四則演算(加減乗除)が、これらの実数でないような量まで含めて、超現実数全ての集まりが一つの順序体となるような仕方で拡張できる。よって、この枠組みの中では 2ω や ω − 1 などのような無限大を数として扱った議論もできるということになる。

構成法

[編集]超現実数は、超現実数からなる集合の対(ただし一方の集合の各元が他方の集合の任意の元よりも真に小さいという制約が付く)に関する同値類として帰納的に定義される。この構成は、相互に依存する三種類のルール(構成規則・比較規則・同値規則)からなる。

形式

[編集]形式 (form) は左集合および右集合と呼ばれる超現実数からなる集合の対を言う。左集合を L, 右集合を R とする形式は {L | R} と書き、また L および R が元のリスト(文字列)として与えられているときには、それらを括る波括弧は省略する。左集合または右集合の何れかまたは両方が空集合となることもあり得る。例えば両者空集合となる形式 {{} | {}} = {∅ | ∅} は { | } とも書く。

- 構成規則

- 形式 {L | R} が数値的(数的)であるとは、L と R に交わりが無く、かつ R の各元が L の任意の元よりも真に大きいときに言う。ただし、大小関係は後で述べる順序 ≤ の意味で言う。

数値形式の同値類

[編集]数的な形式を同値類に分けるとき、その各々の同値類が「超現実数」である。形式における左集合と右集合は(形式ではなくその同値類としての)超現実数のなす宇宙からとることができる。

- 同値規則

- 二つの数形式 x, y が同じ数を表す(同じ同値類に属する)ための必要十分条件は x ≤ y および y ≤ x が同時に満たされることである。

順序関係は反対称でなければならない。つまり x ≤ y かつ y ≤ x という意味で x = y であるのは、x と y が同じものであるときに限る。これは超現実数を形式として捉えた場合には正しくないが、その同値類を取って作ったものであれば真となる。

空な形式 { | } の属する同値類を 0 とラベル付ける。すなわち、超現実数の 0 は形式 { | } によって表現される。

大小関係

[編集]超現実数の再帰的定義は、以下で定義する比較規則に対して完全 (completed) である:

- 比較規則

- 数値形式 x ≔ {XL | XR}, y ≔ {YL | YR} に対して、x ≤ y が成り立つとは

- xL ∈ XL で y ≤ xL となるようなものが存在しない(x の左集合の元は何れも y より小さい);

- yR ∈ YR で yR ≤ x を満たすものが存在しない(y の右集合の元は何れも x より大きい)

- という条件がともに成立することをいう。

形式 y と超現実数 c との間の比較 y ≤ c は、同値類 c の代表元となる形式 z を取って y ≤ z を評価するならば意味を持つ。同様に形式 x との比較 c ≤ x や超現実数同士の比較 b ≤ c も定義できる。

帰納法による定義

[編集]この一連の定義は再帰的であり、形式や数といった対象の成す宇宙を定めるためにはある種の数学的帰納法が必要になる。「有限な帰納法」を通じて到達できる超現実数は二進分数(二進有理数)に限られるから、より広い宇宙へ到達するには何らかの形での超限帰納法を与えなければならない。

- 帰納規則

- 初期条件: 第零世代 S0 = {0} はただ一つの形式 { | } のみからなる 0 だけを含む集合とする。

- 帰納ステップ: 任意の順序数 n に対し、第 n-世代 Sn は、それより前の世代全ての合併 から構成規則によって生成されるすべての超現実数からなる集合である。

初期条件は実際には(添字の 0 を最小の順序数とみなして)帰納ステップの特別な場合と見ることもできる。これは、i < 0 を満たす Si は存在しないから、そのようなものの合併 もまた空であり、空集合の部分集合は空集合しかないから、したがって S0 は左右ともに空なただ一つの形式 { | } のみが属する同値類 0 のみからなる。

任意の有限順序数 n に対して Sn は、超現実数の比較規則によって誘導される順序に関して整列順序付けられる。

帰納規則を一回施すと、三種類の数形式が得られ、大きさ順にすると { | 0} < { | } < {0 | } と書ける(形式 {0 | 0} も出てくるがこれは数的でない: 0 ≤ 0)。これらの属する同値類に対し、{0 | } を含むものには 1 を { | 0} を含むものには −1 をラベルとして割り当てる。この三種にこのようなラベル付けをすることは、環の公理を満たすことを確認するうえで特別に重要である(これらはちょうど、加法単位元 0, 乗法単位元 1 および 1 の加法逆元 −1 を表すものとして、後で定義する超現実数の四則演算と整合する)。

任意の i < n に対して、Si で有効な任意の形式は Sn においても有効であるから、Si に属する任意の数は Sn にも(Si におけるそれらの数の表現の上位集合として)現れる(帰納ステップにおいて、Sn は一つ前の Sn−1 からではなく、それより前のすべての合併という形で構成されているから、この帰納的定義は n が極限順序数であるときにも意味を為すことに注意する)。Sn に属する数のうち、Si に属する適当な数の上位集合となっているようなものは、第 i-世代から「遺伝した」と言う。与えられた超現実数に対し、それが属する Sα の中で最小となる α のことを、その超現実数の誕生日と呼ぶ。例えば 0 の誕生日は 0 であり、−1 の誕生日は 1 である。

帰納ステップの繰り返し二回目では、以下のように順序付けられた同値類が得られる:

- { | −1} = { | −1, 0} = { | −1, 1} = { | −1, 0, 1}

- < { | 0} = { | 0, 1}

- < {−1 | 0} = {−1 | 0, 1}

- < { | } = {−1 | } = { | 1} = {−1 | 1}

- < {0 | 1} = {−1, 0 | 1}

- < {0 | } = {−1, 0 | }

- < {1 | } = {0, 1 | } = {−1, 1 | } = {−1, 0, 1 | }

これら同値類の大小比較が、それを代表する形式の選び方に依らず無矛盾であることに注意。三つほどわかることがある:

- 第二世代 S2 で新たに加わった超現実数は四つあり、その中に極端なものが二つある。ひとつは { | −1, 0, 1} で右集合に前世代の数をすべて含み、いまひとつの {−1, 0, 1 | } は左集合に前世代をすべて含む。残りの二つは、前世代を二つの空でない集合に分割する形になっている。

- 前世代に存在したすべての超現実数 x が全てこの世代にもあり、それぞれに対してそれを表す新たな形式を少なくとも一つ持っている。それは前世代の x 以外のすべての数を、x より小さい数は左集合に、x より大きい数は右集合にそれぞれ入れた分割の形をしている。

- 一つの超現実数の同値類は、左集合の極大元と右集合の極小元のみに依存して決まる。

略式的には {1 | } および { | −1} はそれぞれ "1 の直後の数" および "−1 の直前の数" と解釈できる。それら同値類には 2 および −2 のラベルを付ける。同様に略式的には {0 | 1} および {−1 | 0} はそれぞれ "0 と 1 の中間の数" および "−1 と 0 の中間の数" と解釈できるので、それら同値類には ½ および −½ とラベルを付ける。これらのラベルも後で述べる超現実数の加法および乗法に関する規則で正当化される。

帰納法の各第 n-世代における同値類は、その左集合と右集合に直前の世代の元を可能な限り多く含む n-完全形式 (n-complete forms) によって特徴付けることができる。これら完全形式は、直前世代のすべての数をその左集合または右集合のいずれか一方だけにもつ(例えば第一世代はこのような数だけが生じる)か、さもなくば直前世代の数をただ一つを除いて全て含む(この場合、その完全形式は、この除かれたただ一つの数を表す新たな形式を与えていることになる)。さて、前世代の数には既に与えたラベルをそのままつけるものとして、新たにつけたラベルとともに大小関係に従って並べれば、第二世代は となる。

三番目の観察は、有限な左集合および右集合を持つ任意の超現実数に対して拡張できる(無限集合は極小元や極大元をもたないかもしれないから、左集合または右集合が無限集合である場合には修正が必要である)。だから例えば、形式 {1, 2 | 5, 8} の表す超現実数は {2 | 5} が表すものと同じである。第三世代における形式に関して同様のことを見るには、帰納規則の系として得られる「誕生日性質」(birthday property) が利用できる:

- 誕生日性質

- 第 n-世代において生じる形式 x = {L | R} がそれより前の世代 i < n から遺伝するための必要十分条件は、Si の適当な元をとれば、それが L の任意の元より大きく、かつ R の任意の元より小さくできることである(言葉を換えて言えば、L と R が以前の段階で既知となっている数によって既に隔たれているならば、x は新たな数を表すものではなく、既に得られた数である)。x が n より前の任意の世代から来る数を表すとき、そのような世代 i に最小値(つまり x の誕生日)が存在して、その最小値を実現する数 c が L と R の間にただ一つ存在する。x はこの c を含む形式(つまり、Sn において c の属する同値類)として第 i-世代における c の表現を部分集合として含む。

超現実数の算術

[編集]超現実数の加法、符号反転(反数)および乗法は、形式 x ≔ {XL | XR}, y ≔ {YL | YR} に対して、以下のように再帰的に定義される。

反数

[編集]集合 S の反数集合 −S を、その元の反数全体の成す集合 −S ≔ {−s : x ∈ S} とすれば、与えられた超現実数の「形式」 x ≔ {XL | XR} に対してその反数は で与えられる。

この定義式の中には、x の左集合や右集合に現れる超現実「数」の反数も現れるが、これはそれら数の代表元となる形式を選んで形式に対する符号反転をとって得られた形式の属する同値類をとったものという意味である。ただし、この定義が意味を持つためには、結果として得られる数が被演算子となる形式のとりかたに依存しないことを示す必要がある。そのことは、XL, XR に現れる全ての数が、x が初めて現れるよりも前の世代において生じるものであるという事実を用いれば、その特別の場合として −0 = −{ | } ≔ { | } = 0 は確定であることと合わせて帰納的に示される。

加法

[編集]同様に加法もまた と帰納的に定義される。ただし、X + y ≔ {x + y : x ∈ X} および x + Y ≔ {x + y : y ∈ Y} は元と集合との和の集合である。

この定義式には、もととなる被演算子の一方(これは数ではなく「形式」である)と、他方の左集合または右集合からとった超現実「数」との和が現れているが、これはその数に対してはそれを表す形式を一つ選んで形式の間での和を計算し、その結果得られる形式の属する同値類をとった超現実数を意味するものと理解する。これもやはり、結果として得られる数が被演算子となる数を表す形式の選び方に依存しない場合にのみ矛盾なく定義可能となるが、これはその特別の場合である 0 + 0 = { | } + { | } ≔ { | } = 0 および が成り立つことから帰納的に示せる(後ろ二つの式それ自体も帰納的に証明されるものであることに注意する)。

乗法

[編集]超現実数の乗法の定義式には、被演算子と左集合および右集合に対する算術が含まれる(例えば XRy + xYR − XRYR のような式が x, y の積の左集合に現れる)。これは、式に現れる各集合から数を任意に選び、それら数に対する演算(各々の計算の時点では、各集合から選ばれる数はただひとつであり、もとの式の集合が書かれている場所にそのとき選んだ数を代用して得られる式を評価する)を施して得られる超現実数全体からなる集合とする。ただしこれが矛盾の無い定義であるというために、

- (a): x, y の左右の集合から取った超現実「数」の対を掛け合わせて超現実数を得たりそれを反数にしたりするとき;

- (b): x, y と、それらの左右の集合から取った超現実「数」とを掛け合わせて超現実数を得るとき;

- (c): 定義式で決まる形式から数を得るとき

の各々において形式の選び方に依存する可能性が無いか確かめなければならない。これもやはりその特別の場合、今度は 0 = { | }, 乗法単位元 1 = {0 | } およびその反数 −1 = { | 0} の存在は確定するから で帰納的に乗法が矛盾なく定義されることは(やはり帰納的に)確認できる。

除法

[編集]除法は、逆数(乗法逆元)をとり、それを掛ける操作 x⁄y ≔ x⋅(1⁄y) に分けてしまえば、正の y に対する反転を と帰納的に定義することに帰着される[3]:21。この式において、上付きの yL は左集合 yL において正の値のみ残して、非正の値は捨てたものであることを意味するものとする(yR は(右集合 yR の各項は常に正だからそのままでもよいが)左集合の記法と合わせて上付きになっているだけである)。

さてこの定義式は、y の左集合および右集合から取った数で割り算するという意味で再帰的であるばかりでなく、1⁄y それ自身の左集合および右集合の元をとらないといけないという意味でも再帰的になっていることに注意する。

0 は 1⁄y の左集合に常に入っているから、それを使って(左集合や右集合に入る)ほかの項を再帰的に順番に求めていくことは可能である。例えば y ≔ 3 = {2 | } の場合を考える[注釈 3]ならば、1⁄3 の左の項に 0 があることは、定義式の右項にある (1+(yL − y)(1/y)L)⁄yL に (1⁄y)L から 0, yL から 2 を取ってきて代入した (1 + (2 − 3)⋅0)/2 = 1⁄2 が 1⁄y の右集合に入ることを意味する。この 1/2 の存在を利用して今度は、定義式の左項の (1+(yL − y)(1/y)R)⁄yL を見れば、(1 + (2 − 3)⋅(1/2))/2 = 1⁄4 が 1⁄y の左集合に入ることが分かる。これをさらに利用すれば、(1 + (2 − 3)⋅(1/4))/2 = 3⁄8 は右集合の項であるとわかり、というように以下これを続ければ、 を得る。

負の y に対する 1⁄y は、1⁄y ≔ −1⁄(−y) で与えられる。y = 0 ならば 1⁄y は定義されない (undefined)。

これら算術の一貫性

[編集]さてこれらの四則は以下に述べる意味で「うまく行っている」(consistent):

- 加法および符号反転は、それぞれの帰納法において「より単純な」帰納ステップの加法および符号反転から再帰的に定義されているから、誕生日が n である数に対する演算は、結局は誕生日が n より小さい数に対する同じ演算によって全く言い表される。

- 乗法は、加法・符号反転と「より単純な」乗法のステップから再帰的に定義されているから、誕生日が n である数に対する演算は結局誕生日が n より小さな数から成す積の和や差として全く書き表されている。

- 被演算子が矛盾なく定義された超現実数形式(左集合の各元が右集合の各元より小さい)である限り、これら演算の結果はふたたび矛盾なく定義された数形式になる。

- 形式に対するこれら演算を超現実数(形式の同値類)に「拡張」できる。すなわち、超現実数 x を符号反転したり、超現実数の対 x, y を足したり掛けたりした結果は、x や y を表す形式の選び方とは無関係に、同じ超現実数を与える。

- これら演算は、加法単位元 0 = { | } および乗法単位元 1 = {0 | } を伴って、体の定義における可換律・結合律・反数律および分配律の各公理に従う。

これらの規則を用いれば、最初のほうのいくつかの世代に対して、それが完全にラベル付けできているかどうかの確認ができる。構成規則を繰り返せば、超現実数の更なる世代についても同様である。

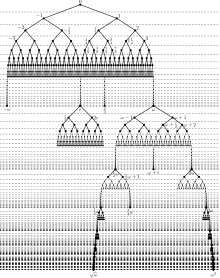

- S0 = {0}.

- S1 = {−1 < 0 < 1}.

- S2 = {−2 < −1 < −1⁄2 < 0 < 1⁄2 < 1 < 2}.

- S3 = {−3 < −2 < −3⁄2 < −1 < −3⁄4 < −1⁄2 < −1⁄4 < 0 < 1⁄4 < 1⁄2 < 3⁄4 < 1 < 3⁄2 < 2 < 3}.

- S4 = {−4 < −3 < ⋯ < −1⁄8 < 0 < 1⁄8 < 1⁄4 < 3⁄8 < 1⁄2 < 5⁄8 < 3⁄4 < 7⁄8 < 1 < 5⁄4 < 3⁄2 < 7⁄4 < 2 < 5⁄2 < 3 < 4}.

算術で閉じていること

[編集]各自然数(有限順序数)n に対し、Sn において生成されたすべての数が二進分数(すなわち、既約分数に書いたとき適当な整数 a, b (0 ≤ b < n) を用いて a⁄2b の形に書ける有理数)である。

有限な n に対する適当な Sn において生成される超現実数全体の成す集合を と書くことにする。三種類の異なる形、 に分類すれば、S∗ はこれらの合併である。個々の Sn は(S0 以外は)加法および乗法について閉じていないが、S∗ は閉じている(これは二進分数全体の成す有理数体の部分環である)。

適当な無限順序数 β が存在して、誕生日が β より小さい超現実数全体の成す集合が別の算術演算で閉じているようにすることができる[4]。任意の順序数 α に対し、誕生日が β ≔ ωα(ω の冪節を参照)より小さい超現実数全体の成す集合は加法のもとで閉じていて、群を成す。ωωα より小さい誕生日に対しては、乗法のついても閉じており、環を成す[注釈 4]。また誕生日が(順序)イプシロン数 εα より小さいとすれば乗法逆元をとる操作でも閉じていて、体を成す。この最後の集合は Kruskal および Gonshor によって定義された指数函数のもとでも閉じている[4][5](ch. 10)。

しかし、与えられた集合の任意の元より大きな超現実数を構成することは(構成子の左集合にその集合を含めることにより)常に可能であり、したがって超現実数全てからなる集まりは真のクラスとなる。このクラスは(それが集合でないという但し書きの上で)その大小比較を定める順序関係とこれら算術の四則に関して順序体を成す。実はこれは、最も大きな順序体という非常に特別なものになっている(ほかの任意の順序体は、超現実数体に演算と順序まで込めて埋め込める)。超現実数全体の成すクラスは 𝐍𝐨 で表される。

無限大

[編集]前掲の S∗ の任意の部分集合から構成規則によって生成される超現実数全体の成す集合を Sω とする(順序数 ω は任意の自然数より大きい最小の順序数であるから、帰納ステップは前と同じ形に書けるが、そこに現れる合併集合は有限集合の無限合併が許されることになるので、そのような合併操作が展開できる集合論をとらなければならないことに注意する)。Sω は無限に大きい超現実数 をただ一つだけ含む。また、Sω は(二進とは限らない任意の)有理数に同一視することのできる対象を含んでいる。例えば、分数 1/3 の ω-完全 (ω-complete) な形式は で与えられる。1/3 の代表元をこの形式とし、3 を表す任意の形式との積をとった形式は、その左集合に 1 より小さい数のみ属し、その右集合に 1 より大きい数のみが属するから、誕生日性質によりこの積は 1 を表す形式であることが従う。それ以外のすべての有理数が Sω において生じるが、それだけではなく有理数でない任意の有限実数もまた同様に生じる。例えば である。

Sω に属する無限大超現実数は ω および −ω だけだが、Sω には任意の実数の間にもほかの種類の非実数が存在している。Sω における最小の正の数は によって考えることができる。これは 0 より大きいが、任意の正の二進分数よりも小さいことを意味する数であるから、これは無限小超現実数である(無限小はよく ε と書かれる)。ε (resp. −ε) の ω-完全形式は、0 を表す ω-完全形式の左集合 (resp. 右集合) に 0 を含めることで得られる。Sω に属する「純」無限小は ε およびその反数である −ε だけである。それらと任意の二進分数 y を加えて得られる超現実数 y ± ε もまた Sω に入る。

この ω と ε の間の関係を、それらを表す特定の形式を掛け合わせた から決定できる。ただし、この式は Sω2 までの超限帰納法が意味を為す集合論でないときちんと定義できないことに注意すべきであるが、そのような系の中では、ω⋅ε の左集合の元の全体が正の無限小であること、および右集合の元の全体が正の無限大であることが示され、したがって ω⋅ε は最も古い(つまり、最も誕生日の小さい)正の有限数、すなわち 1 に等しい。ゆえに が帰結される。文献によっては、本項では ε と書いたものを表す記号として、体系的に ω−1 を使っているものもある。

Sω の内容

[編集]Sω の元 x = {L | R} が任意に与えられたならば、以下の状況のうち何れかただ一つだけが成り立つ:

- L, R がともに空である(x = 0 の場合);

- R が空で、L の任意の元よりも大きな整数 n ≥ 0 がある(このとき、x はこの条件を満たす最小の整数 n に等しい);

- R が空で、L の任意の元よりも大きな整数 n は存在しない(x = +ω の場合);

- L が空で、R の任意の元よりも小さい整数 n ≤ 0 が存在する(このとき、x はこの条件を満たす最大の整数 n に等しい);

- L が空で、R の任意の元よりも小さい整数は存在しない(x = −ω の場合);

- L, R がともに空でなく、さらに

- 適当な二進分数 y が L と R の(L の任意の元より大きく、R の任意の元よりも小さいという)「強い意味で間に」("strictly between") 存在する(この場合、x はこの条件を満たすもっとも古い二進分数 y に等しい);

- L と R の強い意味での間には二進分数 y が存在しないが、(L の任意の元以上かつ R の任意の元以下という)弱い意味で間にある二進分数 y ∈ L は存在する(x = y + ε の場合);

- L と R の強い意味での間には二進分数 y は存在しないが、L の任意の元以上かつ R の任意の元以下という)弱い意味で間にある二進分数 y ∈ R は存在する(x = y − ε の場合);

- 任意の二進分数が、R の適当な元より大きく、L の適当な元より小さい(この場合 x は二進分数として表せない何らかの実数に等しい)。

代数学的には、Sω は四則演算で閉じていないから、体ではない。例えば ω + 1 を形式 {1, 2, 3, 4, … | } + {0 | } = {1, 2, 3, 4, …, ω | } で表せば、これは Sω に属するどのような超現実数とも一致しない。Sω の中で、四則演算(の有限回の繰り返し)で閉じているような極大部分集合は実数全体の成す体 ℝ であり、これには無限大超現実数 ±ω も無限小超現実数 ±ε も各非零二進分数 y の無限小近傍 y ± ε も含まれることはない。

このように実数全体を構成する方法が、標準解析学におけるデデキント切断を用いた構成法と異なるのは、一般の有理数からの構成ではなく二進分数から始めることであり、また Sω において各二進分数との自然な同一視は前世代における形式を用いて記述できることである(Sω の実数元を表す ω-完全形式と、デデキント切断で得られる実数との間に一対一対応が存在する。その対応のもと、デデキント実数はその切断点を左集合および右集合から取り除いた形式によって表される有理数に対応する)。超現実数の構成法では、有理数の全体 ℚ を同定することのできる帰納段階ははなく、ℚ とは単に Sω の部分集合として、S∗ の適当な元 a と同じく非零元 b を取って x⋅b = a とできる元 x 全体の成す集合という意味にしかならない。ℚ が超現実数の算術演算の繰り返しの各々で閉じていることを示すことにより、それが体を成していることが示せる。また ℚ の各元が S∗ から(乗法に関する反転を含む四則演算)の有限回(実際には二回以上は必要ない)の繰り返しで到達できることを示すことにより、Sω の部分集合として、ℚ が実数全体 ℝ より真に小さいことがわかる。

集合 Sω は実数全体 ℝ と同じ濃度を持つ。このことは、Sω から ℝ の単位閉区間 I への全射およびその逆向きの全射を実際に示すことで証明できる。Sω から I の上への写像は大したことは必要なく、−ω を含めた ε 以下の数を 0 に写し、1 − ε 以上の数は 1 に写し、ε と 1 − ε の間の数は I における同値の数に写す(二進分数 y の無限小近傍は y 自身がそうであるのと同じく y へ写す)ことで与えられる。I から Sω の上への写像は、I の真ん中三分の一の開区間 (1/3, 2/3) を { | } = 0 へ写し、右三分の一区間のさらに真ん中三分の一開区間 (7/9, 8/9) を {0 | } = 1 に写し、以下同様に繰り返すと、これは I の空でない開区間を S∗ の各元へ単調に写す。I の残りの部分はカントール集合 2ω で、その各点は中心三分の一区間を左集合 L および右集合 R に分割することによって一意に同定でき、それがちょうど Sω における形式 {L | R} に対応する。これによってカントール集合は、誕生日が ω となる超現実数全体の成す集合に一対一対応するものと位置づけられる。

超限帰納法

[編集]Sω を超えて超限帰納法を適用することを続ければ、より大きな順序数 α が α を誕生日とする最大の超現実数を表すものとして取り出せる(これは本質的に、超限帰納法から得られる順序数の定義である)。そのような順序数の最初のものは ω + 1 ≔ {ω | } である。第 (ω + 1)-世代における正の無限大超現実数は他にも ω − 1 ≔ {1, 2, 3, 4, … | ω} がある。この w − 1 が順序数でないことを見るのは重要である—順序数 ω はどのような順序数の後継にもならない。これは誕生日 ω + 1 の超現実数であって、これを ω − 1 とラベル付けるのはそれが ω = {1, 2, 3, 4, … | } と −1 = { | 0} との和に一致することに基づく。同様に、第 (ω + 1)-世代に属する二つの無限小超現実数 2ε ≔ ε + ε = {ε | 1 + ε, ½ + ε, ¼ + ε, 1⁄8 + ε, …} および ε/2 ≔ ε⋅½ = {0 | ε} が新たに生じる。

超限帰納法も後のほうの段階では、任意の自然数 k に対する ω + k よりも大きな超現実数 2ω ≔ ω + ω = {ω + 1, ω + 2, ω + 3, ω + 4, … | } が存在する。この数に ω + ω と付けることの正当性は、その誕生日が ω + ω(つまり、ω から後継をとる操作によって到達できない最小の順序数)であることと、超現実数としての ω と ω の超現実数の和に一致することの両方の理由からくる。これをまた 2ω と書くことも、それが超現実数 ω = {1, 2, 3, 4, … | } と 2 = {1 | } との超現実数の積に一致することで正当化できる。これは二番目の極限順序数になる(ω から構成ステップを通じてこれに到達するには 上の超限帰納法が必要になる)。これには無限集合の無限合併が、ここまでに用いてきた超限帰納法で必要とされた集合演算「よりも強い」演算として、含まれることになる。

順序数の演算はそれらを超現実数として表したときの超現実数としての演算とは必ずしも一致しないことに注意すべきである。順序数の和としての 1 + ω は ω に等しいが、超現実数の和は可換であり 1 + ω = ω + 1 > ω が成り立つ。順序数の付随する超現実数の加法および乗法は、順序数の演算としては自然和および自然積に一致する。

2ω が任意の自然数 n に対する ω + n よりも大きいことと同じく、超現実数 ω/2 は無限大超現実数だが、任意の自然数 n に対する ω − n より小さい。つまり、ω/2 は ω/2 ≔ {S∗ | ω − S∗} によっても定義できる。ただし、右辺の記法 x − Y(x は数で、Y は集合)は {x − y : y ∈ Y} の意味で用いた。これは ω と ½ を表す形式 {0 | 1} との積と同一視できる。ω/2 の誕生日は極限順序数 ω2 である。

ω の冪

[編集]超現実数の無限大および無限小の「度合」(order) の分類(アルキメデス類とも呼ばれる)のために、コンウェイは各 x に対して超現実数 を対応させた。ただし、r, s は何れも正の実数すべてに亙るものとする。x < y ならば ωy は(どのような r に対する r⋅ωx よりも大きいという意味で)ωx よりも「無限に大きい」。この「ω の冪」は以下の指数法則

- ωx⋅ωy = ωx+y,

- ω−x = 1⁄ωx

を満足するから、これは冪として期待される性質のもとで振る舞っていると言ってよい。

ω の個々の冪は、そのアルキメデス類における「もっとも単純な」超現実数となるべきものとしての補完性質も持つ。逆に、各アルキメデス類は超現実数の中にもっとも単純な数を一意に含む。すなわち、任意の正超現実数 x に対し、常に適当な正実数 r と超現実数 y が存在して、x − r⋅ωy が x よりも「無限に小さい」ようにすることができる。このときの冪指数 y は「x の ω を底とする対数 logω(x)」であり、この対数函数は正の超現実数全体で定義される。logω が正の超現実数の全体を超現実数全体の上へ写すこと、および対数法則 logω(xy) = logω(x) + logω(y) の成立などを確かめることができる。

これを超限帰納法によって拡張することにより、任意の超現実数に対し(順序数に対するカントール標準形の類似対応物となる)「標準形」を持つことがわかる。すなわち、任意の超現実数は なる形に一意的に書くことができる。ここに、各 rα は非零実数で yα は超現実数の狭義単調減少列である。しかし、この右辺の「和」は無限個の項(その長さは一般には任意の順序数となる)を持ち得る(もちろん 0 はこの係数列が空集合となる場合に相当し、最高次の冪を持たない唯一の超現実数である)。

さてこのような標準形に書いてしまえば、超現実数の全体はある種の冪級数体と見ることができる(通常の形式冪級数では冪の無限減少列は適当な順序数で長さが抑えられなければならず、順序数全体の成すクラスと同じ長さになることが許されない、という点には目をつぶることになるが)。これは超現実数をハーン級数として定式化するための基礎となる。

間隙と連続性

[編集]実数全体の成す集合の場合と対照的に、超現実数からなる(真)部分集合は(それが極大元あるいは極小元を持つのでない限り)上限あるいは下限を持たない。Conway (1976) は間隙 (gap) を {L | R} (L < R, L ∪ R = 𝐍𝐨) で定義する(この場合、L, R のどちらかは真のクラスにならないといけないから、これは超現実数を定めるものではないことに注意する)。この間隙はデデキントの切断に似ていて、とはいえ全く同じものと考えるわけにはいかない[注釈 5]のだけれども、それでもなお超現実数体の自然な順序に関する完備化 𝐍𝐨𝕯 について考えることができ、これは(真クラスサイズを持つ)線型連続体になる[6]。

実例として、最小の無限大超現実数は存在しないが、間隙 ∞ ≔ {x: ∃n ∈ ℕ[x < n] | x: ∀n ∈ ℕ[x > n]} は任意の実数より大きく、任意の正の無限大超現実数より小さい。だからこれは、実数全体の成す集合の 𝐍𝐨𝕯 における上限である。同様に、間隙 𝐎𝐧 ≔ {𝐍𝐨 | } は任意の超現実数よりも大きい(𝐎𝐧 は順序数全体の成すクラスの名前でもあるが、𝐎𝐧 は 𝐍𝐨 において共終であるから、𝐎𝐧 ≔ {𝐎𝐧 | } もそうで、これは順序数 α が α より小さい順序数全体の成す集合と同値であるという事実を拡張するものである)。

ちょっとした集合論的注意[6][注釈 6]を加えて、𝐍𝐨 にはその開集合全体の(真の集合で添字付けられた)合併が開区間となるような位相をいれることができ、その位相に関する連続函数を定義することができる。コーシー列の同値性も(コーシー列が順序数全体の成すクラスによって添字付けられる必要があるけれども)定義できる。これらコーシー列は常に収束するけれども、その極限は超現実数かもしれないし ∑

α∈𝐍𝐨rα⋅ωaα(ただし aα は単調減少で 𝐍𝐨 において下限を持たない)で表される間隙となるかもしれない(そのような間隙はコーシー列自身として理解することができるが、上で見た ∞ や 𝐎𝐧 のようなコーシー列の極限とは別の種類の間隙も存在する)。

指数函数

[編集]Kruskal の未出版の研究に基づき、(超限帰納法による)構成で、(e を底とする)実変数の指数函数 exp(x) の超現実数を引数とする拡張が Gonshor (1986)(ch. 10) によって与えられた。

個別の冪

[編集]上で述べたω の冪もある種の指数函数と思えるが、実数体上定義された指数函数の延長として望ましい性質を持つものではない。しかしこれも e を底とする指数函数を作るうえで必要であり、以下 ωx と書いたときには、この指数函数を意味するものとする。

y が二進分数であるとき、x ∈ 𝐍𝐨 を変数とする冪函数 x ↦ xy は、それぞれが帰納的に定義できる乗法・乗法逆元・平方根を使って、それらの合成によって得られる。この函数の値は、基本関係式 xy+z = xy⋅xz から完全に決定され、ただしそれは存在できるほかの任意の冪と必然的に一致するように定められる。

基本帰納法

[編集]超現実数変数の指数函数を定めるための帰納ステップは、実指数函数の場合の級数展開 exp(x) = ∑

n≥0xn⁄n! に基づく。より具体的には、展開を途中で切った部分和が(基本的な代数学的操作のみで)残りの項の和よりも小さい正の値となることが示せる事実を利用する。正の x については [x]n と書いて全ての部分和を含める。x が負の有限値のときは [x]2n+1 が初期値を実数成分が正の級数(常に存在する)としたときの奇数番目の部分和を表すものとする。負の無限大 x については、奇数番目の部分和だけ見れば狭義単調減少で [x]2n+1 は空集合となるが、これはこの帰納法においてこれらの元が必要ないということに対応するので問題ない。

利用する関係式は、x < y なる実数に対して exp(x)⋅[y − x]n < exp(y) および exp(y)⋅[x − y]2n+1 < exp(x) が成り立つこと、またこれは なる定義のもとで超現実数を引数とするものへ延長することができる。これは任意の超現実数引数に対して矛盾なく定義される(つまり、この右辺の値は超現実数として存在して、その値は zL, zR の選び方に依らない)。

得られた指数函数の性質

[編集]この定義を用いて以下の性質が満足されることが示せる[注釈 7]:

- exp は狭義単調増大な正値函数である: すなわち x < y ⇒ 0 < exp(x) < exp(y) が成り立つ。

- exp は指数法則 exp(x + y) = exp(x)⋅exp(y) を満足する。

- exp は全射(𝐍𝐨+ の上への写像)であり、矛盾なく定義された逆写像 log ≔ exp–1 を持つ。

- exp は実数全体の成す集合上では通常の指数函数に一致する(したがって exp(0) = 1, exp(1) = e が成り立つ)。

- x が無限小のとき、形式冪級数 ∑

n≥0xn⁄n! の値は矛盾なく定義され、上記の帰納的定義によるものと一致する。- x がコンウェイ標準形で与えられるとき、計算結果における冪指数全体の成す集合は整列順序付けられ、係数列はどれも有限和となるから、この exp(x) の標準形(先頭係数は 1)は直截に与えられる。

- 同様に、x が 1 に無限に近いとき、log(x) は x − 1 に関する冪級数展開によって与えられる。

- x が正の無限大ならば exp(x) は同じく無限大である。

- x が ωα (α > 0) の形であるとき、exp(x) は β が α の狭義単調増大函数であるもとして ωωβ の形をしている。実は、全単射 g: 𝐍𝐨+ → 𝐍𝐨; α ↦ β が帰納的に定義され、その逆函数もまた帰納的に定義できる。

- x が「純無限大」("pure infinite") で標準形 x ≔ ∑

α<β rα⋅ωaα (∀aα > 0) を持つならば、 が成り立つ。 - 同様に に対して逆写像は log(x) = ∑

α<β rα⋅ωg–1(bα) で定められる。

- 任意の超現実数は純無限大成分、実数成分、無限小成分の和として表されるから、指数函数は上で見た(純無限大、実数、無限小それぞれに対する)指数函数の積として与えられることがわかる。

- 特に標準形は、無限大成分(これはひとつの ω の冪として与えられる)と実指数函数を無限小に関する冪級数として書いたものとの積に書ける。

- 逆に、標準形の先頭項を分割して任意の超現実数を (aα < 0) の形に持ち込んでやれば、各因数は上で既に与えたやり方で対数が計算できる形になっているから、それら対数の和が一般の対数となる。

- (exp の場合と異なり)一般の log の帰納的定義は存在しないが、部分的にはそのような帰納的定義も与えられる。この方法では、(対数が指数函数の逆函数であるという事実を参照することなしに)陽に計算することができる。

- 指数函数は任意の有限冪函数よりもずっと大きい。

- exp は実指数体に対する Ressayre の公理系をすべて満足する[4]。

- この指数函数を備えた超現実数の全体は、実指数体の初等拡大になる。

- 順序イプシロン数 εβ に対し、εβ より小さい誕生日を持つ超現実数の全体は、指数について閉じた体を成し、同様に実指数体の初等拡大のひとつとなる。

例

[編集]超現実数の指数函数は、本質的には ω の正冪上での振る舞い(すなわち、上で見た函数 g(a))が分かれば(有限値に対してはよく知られた指数函数であるから、その振る舞いと合わせて)決定される。前者の例のみ以下に与えるが、加えてその変域の大部分において g(a) = a が満足される(例えば、実数成分が正と任意の有限数の場合や、適当な回数反復した ω の冪の塔 ωω⋰ω の場合はそうである)。

- exp(ω) = ωω.

- exp(ω1/ω) = ω および log(ω) = ω1/ω.

- exp(ω⋅log(ω)) = exp(ω⋅ω1/ω) = ωω(1 + 1/ω).

- ここからわかるように、先に見た「ω の冪」を函数とみたものは exp とは両立しない。両立するのであれば、exp(ω⋅log(ω)) の値は ωω となることが要求される(次項も参照)。

- exp(ε0) = ωωε0+1.

- log(ε0) = ε0/ω.

一般の冪

[編集]一般の冪は xy ≔ exp(y⋅log x) として定義することができ、2ω = exp(ω⋅log(2)) = ωlog(2)⋅ω のような式の解釈が与えられる。この場合でもやはり(特に ω を底とするときには)この定義と「ω の冪」として与えられるものとは絶対に区別をつけるべきものである。

超現複素数

[編集]超現複素数 (surcomplex number) は、二つの超現実数 a, b に対して a + bi(i は虚数単位)の形をした数を言う[7][8]。超現実数の全体は(それが真のクラスとなることを除いて)代数閉体を成す。それは有理数体に代数独立な超越元の成す適当な真クラスを添加して生成される体の代数閉包に同型である。この事実は、任意に固定した集合論の中で、体の同型を除いて超現複素数を特徴付けるものである[3]:Th.27。

ゲーム

[編集]超現実数の定義には一つの制約条件「L の各元は R の各元よりも真に小さい」があった。この制限を落とせばより一般のクラスとしてゲーム (game) を生成することができる。任意のゲームは以下の規則に従って構成される:

- ゲームの構成規則

- L, R がともにゲームから成す集合であるとき、{L | R} はゲームである。.

加法、減法および大小比較は、すべて超現実数とゲームの両方に共通の仕方で定義される。

任意の超現実数はゲームとなるが、任意のゲームは超現実数であるとは限らない(例えばゲーム {0 | 0} は超現実数ではない)。ゲーム全体の成すクラスは超現実数全体よりも一般であり、より簡素な定義を持つ代わりに、超現実数の持つよい性質のいくつかは抜け落ちてしまう。例えば、超現実数全体の成すクラスは体を成すが、ゲーム全体の成すクラスはそうでない。あるいは超現実数の全体は全順序(任意の二つの超現実数は、等しいかさもなくば一方が他方より大きい)を持つが、ゲームの全体には半順序(ゲームの対で相等しくも何れか一方が他方よりも大きいということもないものが存在する)しか入らない。各超現実数は正または負さもなくば零の何れかになるが、各ゲームは正・負・零のほかにファジー({1 | −1} のように零と比較不能なもの)が生じる。

ゲームにおける一手 (move) はその手番においてプレイヤーが L(先手; left player の場合)または R(後手; right player の場合)から利用できるゲームを選び、その選んだゲームを相手プレイヤーに渡すという形で作用する。選択できるものが空となり手を打てないプレイヤーは負け (lost) である。正のゲームは先手の勝利を、負のゲームは後手の勝利をそれぞれ表し、零ゲームは後手の手番をファジーゲームは先手の手番を意味する。

x, y, z が超現実数であるとき、x = y ならば必ず x⋅z = y⋅z が成り立つが、x, y, z がゲームのときには x = y でも必ずしも x⋅z = y⋅z であるとは言えない。ここでの等号 "=" は「値が等しい」(equality) という意味であって、「同一」(identity) という意味ではないことに注意。

組合せゲーム理論への応用

[編集]超現実数はそもそも囲碁の研究に動機づけられたもの[2]であり、定番ゲームと超現実数の間には様々な関連性がある。この節では便宜のために、数学的対象 {L | R} のことはゲーム (Game)、チェスや囲碁のような遊興のことは遊技 (game) と呼び分けることにする。

ここで考えたい遊技は以下のような性質を持つものである:

- プレイヤー(試技者)は二人(便宜上 Left と Right とする)

- 決定論的(ゲームの各手番はランダム要素なしにプレイヤーのメイクする選択で完全に決まる)

- (プレイヤーの隠し札や隠しマスのような)秘匿された情報はない

- プレイヤーには交互に手番 (turn) が回ってくる(遊技によって、一回の手番に複数手 (move) を許すものも許さないものもある)

- 遊技の各取組(一番)は有限回の手数で終了しなければならない

- プレイヤーに正規の指し手が何も残されていない状態になったら即座に取組は終了しそのプレイヤーの負けとなる

大抵の遊技にとって、初期盤面配置はどちらかのプレイヤーに大きな有利となることはないが、試技の進行の過程で一方のプレイヤーが勝利に近づくにつれて、盤面はそのプレイヤーに明らかに有利となっていく。遊技の分析のためには、ゲームを任意の盤面に結び付けるのが有効である。与えられた盤面の値がゲーム {L | R} であるとは、L は Left の単一手で達成可能な盤面の値全体の成す集合、R は Right の単一手で達成可能な盤面の値全体のなす集合となるように与えるものとする。

零ゲーム 0) は L, R がともに空集合となるゲームであるから、次の手を打つプレイヤーが即座に負けである。二つのゲーム G ≔ {L1 | R1}, H ≔ {L2 | R2} の和は、G + H ≔ {L1 + H, G + L2 | R1 + H, G + R2} というゲームとして定義され、これは各プレイヤーが手番ごとに試技 (play) を行うゲームを選べることに対応するが、正規の手が打てなくなったプレイヤーが負けとなることは変わらない。例えば、二人のプレイヤーがチェス盤を二面使って指す場面を想像しよう、プレイヤーは交互に手を指すけれども、各手番においてどちらの盤面で指すかは完全にプレイヤーの自由にゆだねられる(どちらを選んでも選んだ方に一手を打てるだけで、選ばなかった盤面には何も干渉できない)というのがゲームの和の解釈である。ゲーム G = {L | R} に対して、−G とは {−R | −L} なるゲームのことで、これは二人のプレイヤーがその役割を入れ替えたものになっている。任意のゲーム G に対して G − G = 0 となることは容易にわかる(ここで、ゲームの差 G − H は G + (−H) で定義する)。

このようにゲームを実際の遊技に結び付ける単純な方法でも、非常に興味深い結果が得られる。二人の完璧なプレイヤーがひとつの遊技を与えられた盤面から始めるとき、その初期盤面に付随するゲームが x であるとすると、任意のゲームを以下の四種に分類できる:

- x > 0 ならば Left が勝つ(どちらが先手・後手かに関わらず)

- x < 0 ならば Right が勝つ(どちらが先手・後手かに関わらず)

- x = 0 ならば後手が勝つ

- x ‖ 0 ならば先手が勝つ

より一般に、G > H とは G - H > 0 となることと定義する、<, =, ‖ についても同様。ここに、記法 G ‖ H とは G と H が比較不能という意味で、G > H, G < H, G = H の何れも不成立ということと等価である。比較不能な遊技は、加えられた手によってどちらのプレイヤーが優勢となるかが変わるため、互いに混迷している (confused) ということもある。零ゲームと混迷しているゲームはファジー(わからない)と言い、正・負・零とは対立する。ファジーゲームの例には、∗ が挙げられる。

遊技の終盤近くはときどき、相互に干渉しない複数の小さな遊技に分解する(その中の一つにしかプレイヤーの打てる手がないという場合を除いて)。例えば、囲碁において、盤面は徐々に碁石で埋まっていき、プレイヤーが手を指せる空所はいくつかの小さな島に分けられていくだろう。各島は、それ自体が区分けされた小さな盤面上の一つの囲碁のように見える。これらの小さな遊技のそれぞれを分析することができたなら、そのような分解は有効であって、そしてそれらの分析結果を繋ぎ合わせて遊技全体に対する分析を得る。しかし、そうやって分析することができると安易には言えないようにも思われる。例えば、先手必勝の二つの小さな遊技があったとして、しかしそれらを組み合わせて一つの大きな遊技としたとき、それが先手必勝の遊技であるかはもはや分からない。幸運にも、これを分析する方法がある。それには次の注目すべき定理を用いる:

- 定理

- 一つの大きな遊技をふたつのより小さな遊技に分解するとき、その小さな遊技に付随するゲームを x および y とすれば、もとの大きな遊技に付随するゲームは x + y である。

小さな遊技の組み合わせとなる遊技は、それら小さい遊技の選言和と呼ばれ、定理はここで定義したゲームの加法が、それら遊技の選言和をとることに等価であることを述べている。

歴史的なことを言えば、コンウェイは本項とは逆順に超現実数の理論を発展させたのであった。コンウェイは、囲碁の寄せを分析し、相互干渉しない小遊技の分析を繋ぎ合わせてそれらの選言和の分析とする何らかの方法があれば有用であるという実感を得ていた。そうしたことからコンウェイはゲームの概念とそれらに対する加法演算を発明した。そこからさらに符号反転および大小比較の定義へと開発は動いて行き、ゲームからなるある種のクラスが興味深い性質を持つことをコンウェイは指摘している。それが超現実数全体の成すクラスである。最終的に乗法演算を開発するに至って、超現実数の全体が実際にひとつの体を成すことおよびそれが実数の全体と順序数の全体をともに含む体系となることが証明された。

別の実現法について

[編集]surreal number という名称は Conway (1972) が初めて用いたものだが、それ以前あるいは以後にもいくつか異なる構成法が生み出されている。

符号展開

[編集]定義

[編集]今日では超現実数の「符号展開」(sign-expansion) や「符号列」(sign-sequence) と呼ばれているやり方において、超現実数は定義域が適当な順序数で終域が {−1, +1} であるような函数を言う[5](ch. 2)。これはコンウェイのLR列と同値である[3]。

この意味の超現実数の上で定義された二項述語「より単純」("simpler than") は、x が y より単純であるというのを、x が y の真部分集合となること、すなわち dom(x) ⊂ dom(y) かつ x(α) = y(α) (∀α ∈ dom(x)) となることと定められる。

超現実数に対して、二項関係 < を辞書式順序として(ただし、「定義されない値」("undefined value") は −1 より大きく 1 より小さいものと約束する)。すると x < y となるのは以下の何れかひとつが満足されるときである:

- x が y より単純かつ y(dom(x)) = +1;

- y が x より単純かつ x(dom(y)) = −1;

- 適当な数 z が存在して、z は x, y より簡単かつ x(dom(z)) = −1, y(dom(z)) = +1.

あるいは同じことだが、δ(x,y) ≔ min({dom(x), dom(y)} ∪ {α : α ⊂ dom(x) ∩ dom(y) ∧ x(α) ≠ y(α)}) と置けば、x = y となるための必要十分条件は、δ(x,y) = dom(x) = dom(y) となるから、超現実数 x, y に対し、x < y となるための必要十分条件は以下の何れか一つが満足されることである:

- δ(x,y) = dom(x) ∧ δ(x,y) ⊂ dom(y) ∧ y(δ(x,y)) = +1;

- δ(x,y) ⊂ dom(x) ∧ δ(x,y) = dom(y) ∧ x(δ(x,y)) = −1;

- δ(x,y) ⊂ dom(x) ∧ δ(x,y) ⊂ dom(y) ∧ x(δ(x,y)) = −1 ∧ y(δ(x,y)) = +1.

超現実数 x, y に対し、x ≤ y とは x < y ∨ x = y となることと定める。また x > y は y < x であること、および x ≥ y は y ≤ x が成り立つことを意味するものとする。

この関係 < は推移的であり、任意の超現実数 x, y に対して x < y, x = y, x > y のうちただ一つのみが成り立つ(三分律(三択律))。これは < が(真のクラスを成すことを除いて)全順序であることを意味する。

超現実数の集合 L, R が ∀x ∈ L, ∀y ∈ R[x < y] を満たすとき、超現実数 z が一意に存在して

- ∀x ∈ L[x < z] ∧ ∀y ∈ R[z < y] かつ

- 超現実数 w が ∀x ∈ L[x < w] ∧ ∀y ∈ R[w < y] を満たすならば必ず w = z または z は w より単純

とできる。さらに言えば、z は L, R から超限帰納法によって構成可能である。z は L と R の間にあるもっとも単純な超現実数となる。この唯一の数 z を σ(L, R) で表す。

超現実数 x に対し、その左集合 L(x) および右集合 R(x) を

- L(x) ≔ {x|α : α ∈ dom(x) ∧ x(α) = +1},

- R(x) ≔ {x|α : α ∈ dom(x) ∧ x(α) = −1}

と定義すれば、σ(L(x), R(x)) = x が成り立つ。

このもう一つの実現法が優位である点は、等価性 (equality) が(帰納的に定義された関係ではなく)恒等関係 (identity) として書けることである。しかし、コンウェイによる超現実数の実現と異なり、この符号展開はあらかじめ順序数の全体が構成されている必要がある(コンウェイの実現では順序数も超現実数の特別の場合として一緒に構成されたのであった)。

それでも、順序数をあらかじめ構成する必要を除いた同様の構成法も作ることができる。実例として、定義域が超現実数の部分集合で推移律 ∀g ∈ dom(f)[∀h ∈ dom(g)[h ∈ dom(f)]] を満たし、値域が {−, +} であるような函数のクラスとして超現実数の全体を再帰的に定義する方法が挙げられる。この場合「より単純」という関係は非常に簡単に定義される—x が y より簡単とは x ∈ dom(y) を満たすときに言う。全順序付けは x, y を順序対の集合と見て(函数は通常の通り定義したものとして)定義される。x = y であるか、さもなくば超現実数 z ≔ x ∩ y は x または y の定義域に属す(あるいは両方に属すこともあるが、この場合符号は不一致でなければならない)から、x < y となるのは x(z) = − または y(z) = + の何れかまたは両方が成り立つときである。これら函数を符号列に変換することは難しくない—dom(f) の元をその単純さの順(つまり、包含関係の順)に並べて、f に対して並べた元の順番に符号を書き下したものを割り当てればよい。そうすると、順序数の全体は値域が {+} であるような超現実数として自然に生じる。

加法および乗法

[編集]二つの超現実数 x, y に対しその和 x + y は、dom(x) および dom(y) に関する帰納法により、x + y ≔ σ(L, R) で定義される。ただし

- L ≔ {u + y : u ∈ L(x)}∪{x + v : v ∈ L(y)},

- R ≔ {u + y : u ∈ R(x)}∪{x + v : v ∈ R(y)}.

加法単位元は 0 ≔ {} で与えられる(つまり、超現実数 0 は定義域が順序数の 0 である唯一の函数である)。また、超現実数 x の加法逆元は dom(−x) ≔ dom(x) かつ α ∈ dom(x) に対して で与えられる超現実数 −x である。

これにより、超現実数 x が正であるための必要十分条件は、0 ∈ dom(x) かつ x(0) = +1 となることであり、同様に x が負であるための必要十分条件は 0 ∈ dom(x) かつ x(0) = −1 となることであるとわかる。

二つの超現実数 x, y の積 xy は、dom(x) および dom(y) に関する帰納法により、xy ≔ σ(L, R) で定義される。ただし

- L ≔ {uy + xv − uv : u ∈ L(x), v ∈ L(y)}∪{uy + xv − uv : u ∈ R(x), v ∈ R(y)},

- R ≔ {uy + xv − uv : u ∈ L(x), v ∈ R(y)}∪{uy + xv − uv : u ∈ R(x), v ∈ L(y)}.

乗法単位元は 1 ≔ {(0, +1)} で与えられる(つまり、超現実数 1 は定義域が順序数の 1 で 1(0) = +1 を満たす函数を言う)。

コンウェイの実現との対応

[編集]コンウェイの実現を符号展開へ写す写像は f({L | R}) ≔ σ(M, S) で与えられる。ただし、M ≔ {f(x) : x ∈ L}, S ≔ {f(x) : x ∈ R} とする。

その逆写像として、符号展開による実現をコンウェイの実現へ写すには g(x) ≔ {L | R} を L ≔ {g(y) : y ∈ L(x)}, R ≔ {g(y) : y ∈ R(x)} と与えればよい。

公理的アプローチ

[編集]具体的な構成から完全に離れて、超現実数に対する別なアプローチが Alling (1987) によって与えられた。これは構成法ではなく、超現実数を実現するどのような構成法もが満足する公理系の集合を与えるものである。実数の公理的構成と極めて同様に、この公理系は同型を除いて一意な存在を保証するものである。

三つ組 ⟨𝐍𝐨, <, b⟩ が超現実数系 (surreal number system) であるとは、以下の公理をすべて満足するときに言う:

- < は 𝐍𝐨 上の全順序である;

- b は 𝐍𝐨 から順序数全体の成すクラスの上への写像である(この写像 b を 𝐍𝐨 上の「誕生日函数」と呼ぶ);

- 𝐍𝐨 の部分クラス A, B が任意の x ∈ A, y ∈ B に対して x < y を満たす(このとき、アリングの語法で ⟨A, B⟩ は 𝐍𝐨 に関する「コンウェイ切断」("Conway cut") と呼ばれる)ならば、z ∈ 𝐍𝐨 が一意に存在して、b(z) が極小かつ任意の x ∈ A, y ∈ B に対して x < z < y とできる。(この公理はしばしば「コンウェイの単純性定理」("Conway's Simplicity Theorem") と呼ばれる)

これらに加えて、

- 順序数 α が b(x) (∀x ∈ A, B よりも大きいならば、b(z) ≤ α である(アリングはこの公理まで満足する系を「完全超現実数系」("full surreal number system") と呼んでいる)。

コンウェイのオリジナルの構成も、符号展開による構成も、ともにこれら公理系を満足する。

与えられたこれら公理系から Alling (1987) はコンウェイによるオリジナルの ≤ の定義を導き、超現実数の算術を展開した。

単純さの階層

[編集]超現実数を、単純さ (simplicity) を先祖 (ancestor) のラベルに持つ極大二分擬木 (pseudo-tree) およびその順序関係によって構成する方法は Philip Ehrlich (2012) による。通常の木の定義と異なるのは、各頂点の先祖は整列集合を成すが、極大元(直前の先祖)は持たないかもしれないことである。すなわち、先祖集合の順序型は自然数だけではなく一般順序数となりうる。この構成もまたアリングの公理系を満足し、符号列表現に容易に引き写せる。

ハーン級数

[編集]Alling (1987)(th. 6.55, p. 246) もまた超現実数体が実係数ハーン級数体(各級数の和の値は超現実数として解釈する)に順序体として同型となることを証明した(この級数表現は、上述した超現実数の標準形に対応するものである)。これにより、超現実数をより従来的な順序体論的アプローチに結び付けることができる。

この同型により超現実数が写された先の体は、コンウェイ標準形における最高次項の冪指数の加法逆元を付値とする付値体である(例えば ν(ω) = −1)。したがって、この体の付値環は有限超現実数(実数または実数に無限小成分を加えたもの)すべてからなる。ここで付値として冪指数の符号を反転させるのは、コンウェイ標準形における冪指数が逆整列集合を成していることと、それに対しハーン級数が値群における(正順の)整列部分集合によって定式化されていることによるものである。

超実数との関係

[編集]Philip Ehrlich (2012) はコンウェイの極大超現実数体とNBGにおける極大超実体との間に同型を構成した。

関連項目

[編集]注

[編集]注釈

[編集]- ^ NBGを用いたオリジナルの定式化において、超現実数の全体は集合でない真のクラスを成すのだから、厳密に言えば体を成すというのはミスフレージングである。この区別は重要であって、文献によっては体の算術的性質を満たす真の類は "Field" や "FIELD" と呼んでいる場合もある(そのようなことをしている日本語文献があるかはわからないが、さしあたって「体」とか体とか区別をつけることはできるだろう)。真の(つまり集合となる)体を得る方法としてグロタンディーク宇宙を一つ決めてその中で構成をするという手段が考えられる。それで得られるものは、適当な強到達不能基数を持つ集合であったり、用いた集合論によってはε0のような適当な可算順序数において停止する超限帰納法による構成となったりする。

- ^ 直訳は「超現実数 – 二人の元学生は如何にして純粋数学に熱中し、そして完全な幸福を得たか」となるだろうか。和訳本の一つ (松浦俊輔訳、柏書房、2004年) には『至福の超現実数―純粋数学に魅せられた男と女の物語』とタイトルが付けられている。

- ^ この場合、yL = {2} の元は 2 しかないから、定義式において yL − y の部分は数の計算 2 − 3 = −1 に単純化できる。同様に yR は空集合で、とるべき元は存在しないから、定義式において yR を含むふたつの式は考える必要がない。

- ^ 二進分数全体の成す集合は、この種の群および環のうち非自明でもっとも単純な例になっている。つまり、誕生日が ω = ω1 = ωω0 より小さい超現実数の全体である。

- ^ この間隙の定義は、デデキント切断の条件から「L および R が空でなく、また L が最大元(存在すれば R の最小元とも一致する)を持たない」という条件が落ちている。

- ^ 重要なことに、コーシー列全体の成す集まりがNBG集合論においてクラスを成すという主張は存在しない。

- ^ これらの等式の最も自明に見えるものでさえ、その中に超限帰納法が隠されていることを思えば、これら一つ一つが別々の定理を成していると考えるに十分であろう。

出典

[編集]- ^ Bajnok, Béla (2013). An Invitation to Abstract Mathematics. "Theorem 24.29. The surreal number system is the largest ordered field"

- ^ a b O'Connor, J.J.; Robertson, E.F., Conway Biography 2008年1月24日閲覧。

- ^ a b c d e Conway 1976.

- ^ a b c d van den Dries & Ehrlich 2001.

- ^ a b Gonshor 1986.

- ^ a b Rubinstein-Salzedo, Simon; Swaminathan, Ashvin (19 May 2015). "Analysis on Surreal Numbers". arXiv:1307.7392v3 [math.CA]。

- ^ Surreal vectors and the game of Cutblock, James Propp, August 22, 1994.

- ^ Alling 1987.

参考文献

[編集]- Alling, Norman L. (1962), “On the existence of real-closed fields that are ηα-sets of power ℵα”, Trans. Amer. Math. Soc. 103: 341–352, doi:10.1090/S0002-9947-1962-0146089-X, MR0146089

- Alling, Norman L. (1987). Foundations of Analysis over Surreal Number Fields. Mathematics Studies 141. North-Holland. ISBN 0-444-70226-1

- Conway, John H. (2000-12-11) (英語). On Numbers and Games (2 ed.). CRC Press. ISBN 9781568811277

- Gonshor, Harry (1986). An Introduction to the Theory of Surreal Numbers. London Mathematical Society Lecture Note Series. 110. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511629143. ISBN 9780521312059

- Ehrlich, Philip (2012). “The absolute arithmetic continuum and the unification of all numbers great and small”. The Bulletin of Symbolic Logic 18 (1): 1–45. doi:10.2178/bsl/1327328438. オリジナルの2017-10-07時点におけるアーカイブ。 2017年6月8日閲覧。.

- van den Dries, Lou; Ehrlich, Philip (January 2001). “Fields of surreal numbers and exponentiation”. Fundamenta Mathematicae (Warszawa: Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences) 167 (2): 173–188. doi:10.4064/fm167-2-3. ISSN 0016-2736. オリジナルの2016-10-21時点におけるアーカイブ。.

関連文献

[編集]- Donald Knuth's original exposition: Surreal Numbers: How Two Ex-Students Turned on to Pure Mathematics and Found Total Happiness, 1974, ISBN 0-201-03812-9. More information can be found at the book's official homepage.

- An update of the classic 1976 book defining the surreal numbers, and exploring their connections to games: John Conway, On Numbers And Games, 2nd ed., 2001, ISBN 1-56881-127-6.

- An update of the first part of the 1981 book that presented surreal numbers and the analysis of games to a broader audience: Berlekamp, Conway, and Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, vol. 1, 2nd ed., 2001, ISBN 1-56881-130-6.

- Martin Gardner, Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers, W. H. Freeman & Co., 1989, ISBN 0-7167-1987-8, Chapter 4. A non-technical overview; reprint of the 1976 Scientific American article.

- Polly Shulman, "Infinity Plus One, and Other Surreal Numbers", Discover, December 1995.

- A detailed treatment of surreal numbers: Norman L. Alling, Foundations of Analysis over Surreal Number Fields, 1987, ISBN 0-444-70226-1.

- A treatment of surreals based on the sign-expansion realization: Harry Gonshor, An Introduction to the Theory of Surreal Numbers, 1986, ISBN 0-521-31205-1.

- A detailed philosophical development of the concept of surreal numbers as a most general concept of number: Alain Badiou, Number and Numbers, New York: Polity Press, 2008, ISBN 0-7456-3879-1 (paperback), ISBN 0-7456-3878-3 (hardcover).

- The Univalent Foundations Program (2013). Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics. Princeton, NJ: Institute for Advanced Study. MR3204653 The surreal numbers are studied in the context of homotopy type theory in section 11.6.

外部リンク

[編集]- Hackenstrings, and the 0.999... ?= 1 FAQ, by A. N. Walker, an archive of the disappeared original

- A gentle yet thorough introduction by Claus Tøndering

- Surreal number - PlanetMath.org

- Good Math, Bad Math: Surreal Numbers, a series of articles about surreal numbers and their variations

![{\textstyle {\tfrac {1}{3}}=\{y\in S_{*}[3y<1]\mid y\in S_{*}[3y>1]\}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9f756a8ad00b6f2f40a142c97e78415b4e4281f0)

![{\displaystyle \varepsilon :=\{S_{-}\cup S_{0}\mid S_{+}\}=\{0\mid 1,{\tfrac {1}{2}},{\tfrac {1}{4}},{\tfrac {1}{8}},\dotsc \}=\{0\mid y\in S_{*}[y>0]\}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/736943ebeb5fa0f8fb4c66132d9de0e8bfb614d2)

![{\displaystyle \exp(z):=\{0,\exp(z_{L})\cdot [z-z_{L}]_{n},\exp(z_{R})\cdot [z-z_{R}]_{2n+1}\mid \exp(z_{R})/[z_{R}-z]_{n},\exp(z_{L})/[z_{L}-z]_{2n+1}\}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b2b0873781054ff256c7bc6464e22676bfdbb173)

![{\displaystyle \mathbb {Z} [i]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9ffa94e9e2e6d9e5e5373d5fafb954b902743fde)

![{\displaystyle \mathbb {Z} [\omega ]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7ae955a9a0d0f342fc73aaafe28af604d23267f7)