合計特殊出生率

合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ、英:total fertility rate、TFR)とは、人口統計上の指標で、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子供の人数[1]に相当する。この指標によって、異なる時代、異なる集団間の出生による人口の自然増減を比較・評価することができる。

定義

期間合計特殊出生率

女性が出産可能な年齢を15歳から49歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子供の数の平均を求める[2]。

ある年において、を「調査対象において、年齢の女性が一年間に産んだ子供の数」、を「調査対象における年齢の女性の数」とすると、その年の合計特殊出生率はで表される。

一般に合計特殊出生率とは期間合計特殊出生率を指す。

コーホート合計特殊出生率

コーホート(同年代に生まれた人々)の出生率を積み上げて求める。

特定のコーホートの出生力を示すもので、最終的な数字はコーホートが50歳になるまで確定しない。

期間合計特殊出生率の持つ意味

人口の男女比が1対1と仮定し、すべての女性が出産可能年齢範囲の上限である49歳を超えるまで生きるとすると、合計特殊出生率が2であれば人口は横ばいを示し、これを上回れば自然増、下回れば自然減となるはずである。 しかし、実際には生まれてくる子供の男女比は男性が若干高いこと、また出産可能年齢範囲の下限である15歳以下で死亡する女性がいることなどから、医療技術や栄養状態が相対的に良好な現代先進国においても自然増と自然減との境目は2のぴったりではなく、2を上回る計算になる。もちろん、戦争や貧困など様々な原因で乳児死亡率が高い地域(アフリカや南アジアの国など)や、文化的に女児よりも男児を出産することを好む傾向がある地域(中華人民共和国など)では、人口維持にはより高い合計特殊出生率が必要となる。

期間合計特殊出生率は、言い換えると「ある年における全年齢の女性の出生状況を一人の女性が行うと仮定して算出する数値」であるが、調査対象のライフスタイルが世代ごとに異なることなどから、「一人の女性が一生に産む子供の数」を正確に示すものではない。具体的には、早婚化などにより出産年齢が早まると、早い年齢で出産する女性と、旧来のスタイルで出産する女性とが同じ年に存在することになるので、見かけ上の期間合計特殊出生率は高い値を示す。逆に、晩婚化が進行中ならば、見かけ上の期間合計特殊出生率は低い値を示す。

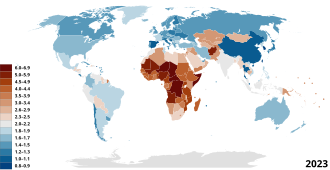

各国の期間合計特殊出生率

日本の期間合計特殊出生率

厚生労働省が発表する「人口動態統計特殊報告」によると、終戦直後の出産解禁現象により生じた第1次ベビーブームの頃には期間合計特殊出生率は4.5以上の高い値を示したが、その後出生率が減少し人口減少が起こるとされる水準(人口置換水準)を下回った。1966年(昭和41年)は丙午で前後の年よりも極端に少ない1.58であった。その後、死亡率の減少による人口置換水準の低下により1967年(昭和42年)から1973年(昭和48年)まで、人口置換水準を上回っていたが、それ以降下回るようになった[3]。

団塊の世代が出産適齢期から完全に抜けた1989年(昭和64年・平成元年)には1966年(昭和41年)の丙午の数値1.58をも下回る1.57であることが明らかになり、社会的関心が高まったため1.57ショックと呼ばれ、少子化問題が深刻化した[3]。その後も徐々に数値は減少していき、2005年(平成17年)には1.26にまで減少した。失われた10年や就職難のあおりを受け、結婚や出産適齢期である層が経済的に不安定だったことや、子育てに対する負担感が増大していることなどが挙げられている[4]。

しかし、景気が徐々に回復したこと(第14循環)や30代後半である団塊ジュニアの最後の駆け込み出産などの理由により[5]、2006年(平成18年)以降はやや上昇方向へ転じ[6]2015年(平成27年)の合計特殊出生率は1994年(平成6年)以来の最高値となる1.45であった[7]。

2007年(平成19年)以降は、合計特殊出生率の上昇にもかかわらず、出生数は減少傾向にあり、2016年(平成28年)からは100万人を下回り2018年の出生数は91.8万人であった[8][9]。これは、出産が可能な女性の総人口が減少していることによるものである。[10]。

団塊ジュニア世代の駆け込み出産も終わった2019年(令和元年)には、出生数が86万5234人で初の90万人割れとなった。また、合計特殊出生率も4年連続で低下して1.36となった。2020年版の少子化社会対策白書では、現状を「86万ショック」と呼ぶべき状況であると危機感が表現された[11]。

| 年 | 出生数(人) | 合計特殊出生率 |

|---|---|---|

| 1947(昭和22) | 2,678,792 | 4.54 |

| 1948(昭和23) | 2,681,624 | 4.40 |

| 1949(昭和24) | 2,696,638 | 4.32 |

| 1950(昭和25) | 2,337,507 | 3.65 |

| 1951(昭和26) | 2,137,689 | 3.26 |

| 1952(昭和27) | 2,005,162 | 2.98 |

| 1953(昭和28) | 1,868,040 | 2.69 |

| 1954(昭和29) | 1,769,580 | 2.48 |

| 1955(昭和30) | 1,730,692 | 2.37 |

| 1956(昭和31) | 1,665,278 | 2.22 |

| 1957(昭和32) | 1,566,713 | 2.04 |

| 1958(昭和33) | 1,653,469 | 2.11 |

| 1959(昭和34) | 1,626,088 | 2.04 |

| 1960(昭和35) | 1,606,041 | 2.00 |

| 1961(昭和36) | 1,589,372 | 1.96 |

| 1962(昭和37) | 1,618,616 | 1.98 |

| 1963(昭和38) | 1,659,521 | 2.00 |

| 1964(昭和39) | 1,716,761 | 2.05 |

| 1965(昭和40) | 1,823,697 | 2.14 |

| 1966(昭和41) | 1,360,974 | 1.58 |

| 1967(昭和42) | 1,935,647 | 2.23 |

| 1968(昭和43) | 1,871,839 | 2.13 |

| 1969(昭和44) | 1,889,815 | 2.13 |

| 1970(昭和45) | 1,934,239 | 2.13 |

| 1971(昭和46) | 2,000,973 | 2.16 |

| 1972(昭和47) | 2,038,682 | 2.14 |

| 1973(昭和48) | 2,091,983 | 2.14 |

| 1974(昭和49) | 2,029,989 | 2.05 |

| 1975(昭和50) | 1,901,440 | 1.91 |

| 1976(昭和51) | 1,832,617 | 1.82 |

| 1977(昭和52) | 1,755,100 | 1.80 |

| 1978(昭和53) | 1,708,643 | 1.79 |

| 1979(昭和54) | 1,642,580 | 1.77 |

| 1980(昭和55) | 1,576,889 | 1.75 |

| 1981(昭和56) | 1,529,455 | 1.74 |

| 1982(昭和57) | 1,515,392 | 1.77 |

| 1983(昭和58) | 1,508,687 | 1.80 |

| 1984(昭和59) | 1,489,780 | 1.81 |

| 1985(昭和60) | 1,431,577 | 1.76 |

| 1986(昭和61) | 1,382,946 | 1.72 |

| 1987(昭和62) | 1,346,658 | 1.69 |

| 1988(昭和63) | 1,314,006 | 1.66 |

| 1989(平成1) | 1,246,802 | 1.57 |

| 1990(平成2) | 1,221,585 | 1.54 |

| 1991(平成3) | 1,223,245 | 1.53 |

| 1992(平成4) | 1,208,989 | 1.50 |

| 1993(平成5) | 1,188,282 | 1.46 |

| 1994(平成6) | 1,238,328 | 1.50 |

| 1995(平成7) | 1,187,064 | 1.42 |

| 1996(平成8) | 1,206,555 | 1.43 |

| 1997(平成9) | 1,191,665 | 1.39 |

| 1998(平成10) | 1,203,147 | 1.38 |

| 1999(平成11) | 1,177,669 | 1.34 |

| 2000(平成12) | 1,190,547 | 1.36 |

| 2001(平成13) | 1,170,662 | 1.33 |

| 2002(平成14) | 1,153,855 | 1.32 |

| 2003(平成15) | 1,123,610 | 1.29 |

| 2004(平成16) | 1,110,721 | 1.29 |

| 2005(平成17) | 1,062,530 | 1.26 |

| 2006(平成18) | 1,092,674 | 1.32 |

| 2007(平成19) | 1,089,818 | 1.34 |

| 2008(平成20) | 1,091,156 | 1.37 |

| 2009(平成21) | 1,070,035 | 1.37 |

| 2010(平成22) | 1,071,304 | 1.39 |

| 2011(平成23) | 1,050,806 | 1.39 |

| 2012(平成24) | 1,037,231 | 1.41 |

| 2013(平成25) | 1,029,816 | 1.43 |

| 2014(平成26) | 1,003,539 | 1.42 |

| 2015(平成27) | 1,005,677 | 1.45 |

| 2016(平成28) | 976,978 | 1.44 |

| 2017(平成29) | 946,060 | 1.43[13] |

| 2018(平成30) | 918,397 | 1.42 |

| 2019(令和1) | 865,239 | 1.36 |

| 2020(令和2) | 840,835[14] | 1.34 |

※赤字は最低値。

以下のグラフは、1947年(昭和22年)以降の合計特殊出生率と出生数の推移を表したものである。

都道府県別

都道府県別の合計特殊出生率の比較では、1970年代の一時期(秋田県が全国最低だった)を除いて、一貫して沖縄県が全国最高、東京都が全国最低を続けている。2018年に最も高かったのは、沖縄県の1.89で、次いで島根県の1.74である。逆に最も低かったのは東京都で1.20、次いで北海道の1.27となっている。

全国的には2つの傾向がある。一つは、都市部で低く地方で高い傾向、もう一つが沖縄や九州、山陰を始めとする西日本で高く、北海道や東北地方を始めとする東日本で低い傾向である[15]。

都市部で低いことは以前から指摘されていたが西高東低は古来からの傾向ではない。戦後から平成中期までは北海道と沖縄県を除き明確な東西差は見られなかったが、史上最低値の1.26を記録した2005年以降、西日本各県は大きく上昇したのに対し東日本各県は小幅上昇にとどまるという形で差が現れ、徐々に拡大している[16]。このような傾向が現れた明確な理由は判明していない。従来都市と地方の合計特殊出生率の差を説明するのに使われていた各種指標も、各地方間の差を説明できていない[17]。例えば、親との同居率も、合計特殊出生率の低い東北地方は全国で最も高い一方、出生率の高い九州沖縄地方は全国平均よりむしろ低い。

なお、戦前の統計によると、現在とは逆に東高西低の傾向が顕著であった。1925年の統計では、合計特殊出生率の上位5道県は全て北海道及び北東北地方に占められ、九州四国中国地方は全国的に見ても低い水準にあった。特に沖縄県に至っては大阪府と並んで全国最低水準だった。

2005年以降、三大都市圏では中京圏の高さが飛び抜けている。愛知県は北海道、東北、関東地方の全ての都道県より高く、愛知県以東21都道県の中で愛知県(1.54)より高いのは長野県(1.57)だけである。

EU圏内の期間合計特殊出生率

フランスの合計特殊出生率は「婚姻多様化政策などフランス政府の出産支援政策」のために2.1を超えて回復したと言われているが、実際には移民同士の夫婦や海外領土出身者の出生率が高いことに理由がある。統計において、移民を含む両者がフランス国籍の白人夫婦の合計特殊出生率は1.6で日本よりも0.2ほど高い程度である。

1995年-2000年にかけてフランス国籍夫婦の子、移民夫婦の子の両方が増加していた。しかし、2000年以降はフランス国籍夫婦の子の数は横ばいで、フランス国籍と移民による子が増加し、比率も2000年には8.6%だったのが、2010年には13.3%まで伸びて国内の出生の一割を超えた。フランスにおける出生数の増加は「フランス国籍と移民の間の子」「移民夫婦の子」の増加によるものである。フランス国籍と移民の間の子の内訳で、移民出身国はヨーロッパが15%、フランス語圏のアフリカが65%、トルコを中心にアジアからが15%程度である。フランス国籍と移民の間の子のうち、片親が仏以外の白人が多い欧州連合(EU)圏内の国籍なのは15%に過ぎず、フランス国籍の妻とEU外の夫の子供が44%、フランス国籍の夫とEU外の妻が41%となっている。更にこの数字は、出産時にフランス国籍の場合と移民である場合を分類する。フランス語圏のアフリカやトルコなどイスラム圏からフランス国籍取得後に同郷の男性や女性を呼びよせが含まれておらず、白人フランス人夫婦の出生率は減少に歯止めがかかっていない。「フランス国籍と移民の間の子」が自由恋愛によりも国籍取得前や先祖の地縁・血縁による結婚に由来する可能性が高いことが、実質国境がなく行き来が楽なEU圏内の夫婦の子供が15%しかいないことから示唆されている。

EU圏外の相手との結婚が多いという事実は、イギリス国内と同様に国籍取得したイスラム教徒は親が決めた配偶者候補を呼び寄せて結婚していることが多い。特に女性の結婚は親が決めることが多く、ムスリム男性であってもイギリス国内では白人との結婚はイスラム・コミュニティーからの追放を意味するため、国籍問わずイスラム教徒と結婚して沢山出産するためにイスラム・コミュニティーが拡大して昔からの現地人と軋轢が生じている。これはイギリスでEU離脱を支持する者が増える理由になった。

スウェーデンやドイツでも移民など非白人夫婦の出生した子供で占める割合が増加して、白人は減少の一途を辿っている。イギリスの政治学者エリック・カウフマンはイスラム教徒でも世俗主義・無神論の思想に近づくほど出生率が落ちていることを統計から示し、逆に原理主義者の人口によるヨーロッパでの増加とその後の圧倒は止められないと指摘している。日本がバブルの時期でも出生率が上昇せず減少していたように、フランスやイギリスでも同様に所得が増加しても産児数は増加しないことが判明している。

出生率減少の背景には、かつては職場の紹介やお見合いで誰もが結婚していた皆婚時代から都市部で既婚者が低かった江戸時代のように都市化で婚姻率自体が低下していることがある。これは景気の良かったバブル時代でも「結婚しているのが普通」との価値観が減退して婚姻率と共に出生率が下がっていたように、お見合い文化や知人からの異性紹介など復活させて婚姻率自体を高めたり、移民受け入れよりも「三人以上出産後でもきちんと育児している家庭」への税制優遇すべきとの主張の根拠になっている。カウフマンは移民希望者への世俗義務化、受け入れ国の言語習得しない者・母国民族主義者や宗教原理主義者・受け入れ国のルールを守らない者などは国外追放など厳格な制度にしないと軋轢が増すだけとしている。

内海夏子によるとイギリスやドイツ、スウェーデンなど北欧・欧州各国でもイスラム教を中心に原理主義による名誉殺人や移民が持ち込む犯罪が発生しており、その多くの犠牲者は女性である。スウェーデンは出生率維持のために移民政策を、採用している。移民の文化的慣習を抑制や禁ずるような政策を実行しようとすれば、「人種差別だ」という批判の声があがるため、対策ができないでいる。逆にイラクからの移民である人権活動家サラ・モハメッドやクルド系ジャーナリストのディルシャ・テミルバグスタンなどは「名誉を口実にした暴力は移民文化に根ざすもの。解決の糸口をつかむには、その文化的背景に目を向けなければならない」として受け入れ国の文化やルールを守らない非世俗移民移民を受け入れる移民政策の問題を指摘している。

極低出生率

極低出生率("lowest-low fertility")という語は、合計特殊出生率(TFR)が1.3以下の場合に用いられる[18]。この現象は、東欧、南欧、東アジアの国々に多く見られる[19]。2001年時点で、ヨーロッパの人口の半分以上が極低出生率国に居住していたが、欧州ではそれ以来合計特殊出生率は微増している[20]。

世界の超低出生記録

歴史上、世界最低の合計特殊出生率を記録した都市は中国黒竜江省ジャムス市の0.41である。中国東北地方は世界的にみても出生率が非常に低い地域であり、人口学者の易富賢氏は「2020年の合計特殊出生率を1.3程度としている中国政府の人口統計には総人口・出生数の水増しが行われており、実際には東北地方の大半の地域で合計特殊出生率が1.0を下回っている」と指摘している[21]。

2021年にはマカオが0.76、香港が0.77、大韓民国が0.81、中華民国が0.92を記録し、東アジア諸国において1.0をも下回る極度の少子化が続々と起こっている。特に大韓民国の0.81は、独立国としては史上地球上のどこにおいても類を見ない低数値である。大韓民国の人口統計、大韓民国の少子化も参考。

その他の地域では、旧東ドイツ(1994年)の0.77、スペインアストゥリアス州(1998年)の0.80がある。

合計結婚出生率の関係

少子高齢化で悩む日本でも合計結婚出生率は1990年代以降2.0を超えたことはないが、それでもずっと1.7~1.9レベルで持ちこたえています。 つまり、結婚した夫婦は合計2人弱の子どもを産んでいる。

男女平等国の低出生率・リベラルのジレンマ・多様性の罠

90年代以降、合計特殊出生率の低下が顕著となった日本において、しばしば「少子化対策は北欧諸国に倣うべき」という意見が出始めた。「女性が子育てしながら働き続けられれば出産意欲も高まる」という論理で、先進国では男女格差が縮まるほど出生率が上がると言われてきた。しかし、国連の幸福度ランキングで上位、ジェンダーギャップ指数2位・世界男女格差指数上位維持など,男女平等社会の模範的存在とも言われたフィンランドで、2010年に1980年以来過去最高の合計特殊出生率である1.87[22]を記録して以降急激な下落が起こり[23][24]、2018年には1.41、2019年には1.35と日本の同1.42、1.36を僅かながら下回った。同国は父親の育休取得率は約8割で男性の育児参加率も高く、高福祉の国で子育て支援が充実しているとされてきたが、僅か10年ほどで「少子化対策成功国」から「少子化国」へと転落した。

2000年のフィンランドの移民人口は3.3%だったが、2017年には5.8%にまで上昇したことで、同国では移民福祉負担への反発が起きている。「自分たちの価値観や文化に相容れず、また国民の雇用や社会保障を奪う移民を排除しなければならない」という機運が高まり、国民主義を標榜する政党「真のフィンランド人」が台頭し、2019年4月の総選挙では野党第二党にまで躍進した。雇用や社会保障をめぐって非移民と移民との間で軋轢が生じ始めた[24]ことから、文筆家の御田寺圭はフィンランドの合計特殊出生率の下落傾向は「リベラルのジレンマ」「多様性の罠」だとし、リベラルはリプロダクティブ・ライツを擁護し、産む自由・産まない自由をそれぞれ保障し、政治権力がこれに介入することを強く批判するため、「リベラルな社会は、その『政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)』ゆえに社会を維持できない。その一方で、リベラルではない人たちがリベラルな社会の中で勢いを増している」「女性が高学歴化し、社会進出し、活躍する――だれもが賞賛してやまない「政治的にただしい」メッセージ性を強く放つ、フィンランドの女性首相や女性閣僚をいくら賞賛しようが、しかしそのような「リベラルな社会」は持続しない。子どもが生まれないからだ。」「子どもが生まれない社会では、いかに立派な思想や道徳であっても継承できない。」と指摘している。

フィンランドの大手メディアのヘルシンギン・サノマットは「少子化が進みすぎて、近々人間の出生数よりも子犬の出生数が上回るだろう」と予測している。ヘルシンキ大学のアンティ・カウッピネン教授は個人主義を重んじるフィンランドでは、子供を持つことよりも個人としての幸せを追求する女性が増えたからと分析している[22][25][24]。木村亮介弁護士・税理士はフィンランドでは経済的原因の出産取り止めは無くなったものの、逆に親族や同世代の友人・勤務先など身の回りの環境を含む周囲から受ける出産に関するプレッシャーの低下や独身でも精神的満足を享受できるようになったことで結婚や出産の魅力が相対的に減少したことが少子化の原因になっていると分析している。このように経済的理由ではなく、女性の思想の変化が原因であることからフィンランド政府が政策で合計特殊出生率の低下をどうにかするのは困難と指摘している。元Mckinsey、厚労省室長の武内和久は子育て支援が充実しているフィンランドの合計特殊出生率の下落傾向について、「育てやすい、だけでは子どもは生まれない。」「どんな「意味合い」「自分らしさ」を子育てに見いだせるようになるか」と指摘している[26]。

関連用語

- 総再生産率 - 一人の女性が一生に産む女児の平均数。

- 純再生産率 - 一人の女性が次世代の母親を生む平均数。総再生産率に女性の年齢別生残数を考慮した数。この値が1を超えると人口が拡大され、1を下回ると人口が縮小される。

- 出典 総務省 統計局 第2章 人口・世帯 解説 「女性の人口再生産率」より

合計特殊出生率が 1.37 であった2008年の統計では、総再生産率が 0.67 であり、純再生産率が 0.66 であった[27]。

脚注

- ^ 【厚生労働省】合計特殊出生率について 2021年10月9日閲覧

- ^ 厚生労働省公式サイト - 合計特殊出生率について

- ^ a b “平成18(2006)年版 厚生労働白書”. 厚生労働省. 2011年3月29日閲覧。 (合計特殊出生率は第二次ベビーブーム以降、人口置換水準を下回っている)より

- ^ “平成16年版 少子化社会白書(概要) 第2章 なぜ少子化が進行しているのか 第2節 少子化の原因の背景”. 内閣府. 2010年1月19日閲覧。

- ^ “図録合計特殊出生率の推移(日本と諸外国)”. 社会実情データ. 2010年10月3日閲覧。

- ^ “平成21(2009)年 人口動態統計(確定数)の概況”. 厚生労働省 (2010年9月2日). 2010年10月3日閲覧。2009年は1.37であった。

- ^ “平成27(2015)年人口動態統計(確定数)の概況”. 厚生労働省. 2016年12月25日閲覧。

- ^ a b “平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の結果を公表します”. 厚生労働省. 2019年6月7日閲覧。

- ^ “出生数 最少の94万6000人 出生率1.43、2年連続低下”. 2018年12月22日閲覧。

- ^ “出生数、初の100万人割れ”. 朝日新聞. 2016年12月25日閲覧。

- ^ “出生数「86万ショック」 少子化白書”. 日本経済新聞. 2020年8月23日閲覧。

- ^ 厚生労働省 人口動態調査

- ^ 厚生労働省 人口動態調査 平成29年

- ^ “出生数、昨年最少84万835人 人口統計確定値”. www.nikkei.com. 日本経済新聞. 2021年9月19日閲覧。

- ^ 近藤恵介. “集積の経済による成長戦略と出生率回復は相反するのか”. 独立行政法人経済産業研究所. 2020年3月6日閲覧。

- ^ “出生率向上も子育て参加も「西日本に学べ」とデータは語る” (2017年2月15日). 2019年7月30日閲覧。

- ^ “平成23年度「都市と地方における子育て環境に関する調査」”. 内閣府. 2020年3月6日閲覧。

- ^ “European data”. www.ssc.upenn.edu. 2020年1月27日閲覧。

- ^ “The End of 'Lowest-Low' Fertility?”. Max Planck Institute for Demographic Research (November 2019). 2020年1月27日閲覧。

- ^ “Data”. www.rug.nl. 2020年1月27日閲覧。

- ^ 専門家が中国政府の人口統計に疑問符 実際の人口は12.8億人程度か=台湾報道 Copyrights(C)wowkorea.jp 106 2021年12月6日。

- ^ a b “フィンランドの合計特殊出生率の推移 - 世界経済のネタ帳”. ecodb.net. 2022年3月11日閲覧。

- ^ “少子化考:男女平等の国・フィンランドでなぜ出生率が下がったのか”. 毎日新聞. 2022年3月11日閲覧。

- ^ a b c “リベラル社会が直面する「少子化」のジレンマ 西欧社会を揺るがす「多様性の罠」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)”. archive.ph (2021年8月25日). 2022年3月11日閲覧。

- ^ “最高レベルの子育て政策も無駄? 急減するフィンランドの出生率”. Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) (2019年10月19日). 2022年3月11日閲覧。

- ^ “最高レベルの子育て政策も無駄? 急減するフィンランドの出生率 (Forbes JAPAN)”. NewsPicks (2019年10月19日). 2022年3月11日閲覧。

- ^ “第2章 人口・世帯”. 総務省 統計局. 2021年9月19日閲覧。 2-25 標準化人口動態率及び女性の人口再生産率より。