アラウィー朝

- アラウィー朝

モロッコ・スルターン国 - سلالة العلويين الفيلاليين

-

←

1631年 - (1956年)  →

→ →

→ →

→ →

→ →

→

(国旗) (国章)

-

公用語 アラビア語

ベルベル語宗教 イスラム教スンナ派 首都 メクネス

(1672年-1728年)

フェズ

(1728年-1912年)

ラバト

(1912年-)通貨 1882年以前

バンドゥキ(金貨)

ディルハム(銀貨)

ファルス(銅貨)

1882年以降

ディルハム

リアル時間帯 UTC +1 ccTLD MR 国際電話番号 212 現在  モロッコ

モロッコ モーリタニア

モーリタニア セネガル

セネガル マリ

マリ アルジェリア

アルジェリア

| アラウィー家 سلالة العلويين الفيلاليين | |

|---|---|

|

王朝 王家 | |

| |

| 国 |

|

| 主家 | ハーシム家 |

| 当主称号 |

国王(マリク) スルターン アミール・アル=ムウミニーン シャリーフ |

| 創設 | 1631年 |

| 家祖 | マウラーヤ・ハサン・アッダヒール |

| 現当主 | ムハンマド6世 |

| 民族 | アラブ人 |

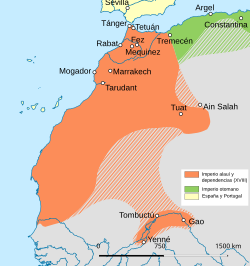

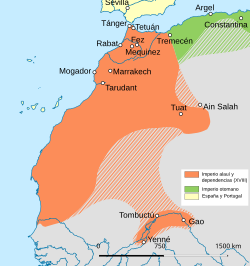

アラウィー朝(アラウィーちょう、سلالة العلويين الفيلاليين、Sulālat al-ʿAlawiyyīn al-Fīlālīyn)は、17世紀末からモロッコを統治する王朝である。ターフィーラールト朝、フィラール朝ともいう。首都はフェズ、メクネス、ラバトにおかれた。この項目では、主に1956年の植民地支配からの独立までの王朝について述べる。

歴史

[編集]建国初期

[編集]アラウィー家の祖であるマウラーヤ・ハサン・アッダヒールは、13世紀後半にアラビア半島のヤンブーから、サハラ交易の拠点であるシジルマサに移住したと伝えられている[1]。モロッコ南部にたどり着いたマウラーヤの一族はシャリーフ(預言者ムハンマドの子孫)として現地のベルベル諸部族から敬意を持って扱われた[2]。1631年にアラウィー家のマウラーヤ・シャリーフはシジルマサの住民からバイアを受け、政治的影響力を強める[1]。

サアド朝末期のモロッコには小勢力が乱立する状況にあり、アラウィー家は小勢力への軍事支援を引き受け、援軍に呼ばれた町を占領して勢力を拡大した[3]。マウラーヤ・シャリーフの子ムハンマドは1640年にスース地方に割拠するマラブー(イスラム教における聖者)のハサンを破ってドラア渓谷を制圧し、「ターフィラルトのスルターン」を自称した[4]。ムハンマドはフェズからシジルマサに至るラインの確保を図り、1650年にはウジダ、ネドロマとトレムセンを獲得する[3]。アルジェリアを支配するオスマン帝国がアラウィー家の拡大を警戒してトレムセンに軍を進めたため、ムハンマドはシジルマサに退却し、タフナ付近をアルジェリアとの境界に定めた[3]。ムハンマドはアラウィー家の指導者の地位を弟のラシードに譲り、自らは地方の領主となって一線から退いた[3]。

17世紀半ばのサアド朝の混乱期に、アラウィー家はラシードの指導下で勢力を拡大していく。ラシードはムハンマドの時代からアラウィー家と敵対するスーフィー教団のディラーイー教団を中部アトラス山脈に追いやり、フェズのイドリース家のシャリーフを服従させた。ラシードはリーフ地方を制圧して南北の交易路を確保し、1667年にフェズとターザ、1669年にマラケシュを占領する[5]。フェズを流れるセブー川に橋を架けて敵対していた二つの市街地フェズ・エル・バリとフェズ・エル・ジャディドを結合し、この地を首都に定めて防備を固めた[5]。ラシードはモロッコのイスラーム勢力の代表者としてアミール・アル=ムウミニーン(カリフ)の称号を採用し、彼の時代に国家としての基盤が整備された[1]。

ラシードの跡を継いだ弟のイスマーイールは各地の反乱を鎮圧し、1672年にメクネスを首都に定めた。イスマーイールはアルジェリアとの国境地帯の監視が容易で、ラバト、サレなどの港湾都市に近く、フェズやマラケシュに存在する古くからの部族勢力の干渉を回避できるメクネスの地理的利点に着目していた[6]。イスマーイールはメクネスを政治・軍事・宗教の中心地とするべく開発に尽力したが、イスマーイールの死後にメクネスは首都の地位を失い、後のスルターンはフェズ、マラケシュを都とした[7]。

イスマーイールの死後に国家の財政は逼迫し、長期にわたって社会は不安定な状態に置かれ、17世紀から19世紀にかけて中央政府の権力は限定される[2]。1757年に即位したムハンマド3世はシャリーフとしての血統を強調して宗教的権威を強調し、メッカ(マッカ)のシャリーフと緊密な関係を持った[1]。アラビア半島のワッハーブ思想がモロッコに導入されたのは、ムハンマド3世の時代である[1]。国家を再統一したムハンマド3世は武力と増税による支配を転換し、貿易の独占と管理による収入の増加による国力の増強を試みる[1]。1757年にデンマークと締結した通商協定を皮切りに、モロッコは他の国家と通商協定を締結する。従前はモガドル(アッサウィーラ)が唯一の外港とされていたが、1800年にタンジャが開港し[1]、鎖国後にはタンジャが唯一の外港となる[8]。ムハンマド3世の治世から20世紀初頭まで、関税収入がモロッコの国家収入の大部分を占めるようになる[1]。

18世紀末からモロッコ内陸部や山岳地帯は中央政府の支配を拒む諸部族が割拠する「スィーバの地(反乱の地)」となり、政府の支配領域(マフザン)は平野部に限定されていた[1]。イスマーイールの時代に実施された部族勢力の移動・離間・抑圧の反動として、山岳地帯の部族勢力が平野部に移住し、諸部族の移動は宗教団体の反抗を引き起こした[9]。1792年に即位したスライマーンは分裂した王国の復興に取り組むが、政府の直轄領をわずかに回復するだけに留まった[10]。また、スライマーンはムハンマド3世の方針を転換してタンジャのみを外国への窓口にする鎖国政策を採るが、19世紀以降モロッコはヨーロッパの列強諸国の進出に晒される。

ヨーロッパ諸国からの圧力、独立の喪失

[編集]列強諸国からの圧力を受けたモロッコは開国を余儀なくされ[8]、1850年代から1860年代にかけてイギリス、スペイン、フランスとの間に各種の免税特権と治外法権を認める不平等条約が締結された[1]。モロッコは1830年代からアルジェリアでフランスからの独立運動を指揮していたアブド・アルカーディルを支援し、1843年にアブド・アルカーディルがモロッコに亡命した際、政府は民衆の声に押されてアブド・アルカーディルを支援する[11]。1844年のイスリーの戦いでモロッコはフランスに敗北を喫し、アブド・アルカーディルへの援助の停止を約束させられる[12]。

1859年から1860年にかけてのスペインとの戦争でモロッコは敗北し、テトゥアンを喪失する。1860年4月にイギリスの仲裁によってスペインとの和平が成立するが、多額の賠償金の支払い、セウタ居留地の拡大、漁業基地の権利の譲渡などが組み込まれた不平等条約を結ばなければならなかった[13]。1859年に即位したムハンマド4世の下でモロッコの近代化が推進され、国軍の強化、イスマーイールに倣った常備軍の設置を進めた[14]。行政、財政、軍制改革による苦境からの脱出が試みられたが、結果は財政危機、外債の増加、列強への従属に終わる[8]。ムハンマド4世の跡を継いだハサン1世は王権の強化を志向したが、武力による強制的な税の徴収などの旧来の方法が取られ、大きな成果は挙げられなかった[14]。ハサン1世の治世に開催されたマドリード会議により、従前はフランス、イギリス、スペインにのみ与えられていた最恵国待遇の対象が拡大され、モロッコは開国した状態に置かれるようになる[14]。

19世紀末から20世紀初頭にかけてアラウィー朝は統治能力を喪失し、列強の草刈場となったモロッコ各地ではスーフィー教団を中心として、外国の排斥と惰弱な政府の打倒を掲げた抵抗運動が展開される[8]。1894年に14歳で即位したアブドゥルアズィーズは即位当初宰相のアフマド・ムーサーに政務を委ねていたが、1901年から親政を開始した。アブドゥルアズィーズは欧米の機械類に強い興味を示していたが、ただ機械を玩具のように扱うだけに過ぎなかった[15]。浪費による国庫の疲弊と機械をもたらした外国人の影響が増し、失望した人々が起こしたクーデターによってアブドゥルアズィーズはスルターンの地位を追われるが、植民地化の趨勢を変えることはできなかった[16]。1904年に締結された英仏協商の結果、フランスはエジプトにおける権益の放棄と引き換えにイギリスからモロッコでの権益を獲得し、同年にフランスとスペインはモロッコ内の両国の勢力範囲を区画した。1905年のタンジェ事件でドイツがフランスのモロッコへの拡張を牽制した後、1906年のアルヘシラス会議でドイツの主張を容れてスルターンの主権の保障、モロッコの領土保全、経済的機会の確保を確認しながらも、フランス、スペインに治安や財政などの内政の介入権を認め、モロッコの保護権が承認された[17]。

列強による内政干渉によってモロッコ人の外国人排斥運動はより激しくなり、モロッコ在住のヨーロッパ人に対する暴行が各地で発生するが、こうした情勢は介入のまたとない口実となった[17]。1907年7月にカサブランカで発生した9人のヨーロッパ人労働者の殺害事件(カサブランカ事件)は、フランスによるカサブランカと周辺地域への軍事行動を引き起こす[18]。8月にアブドゥルアズィーズの兄アブドゥルハフィーズがマラケシュでスルターンを称し、ウラマー(イスラーム法学者)の承認を受けたアブドゥルハフィーズは1908年6月にフェズに入城した。アブドゥルハフィーズはモロッコ独立の回復を期待されて擁立されたが、列強に迫られてカサブランカ事件の責任を取らざるを得なくなり、賠償金の支払いとフランスによる東部ウジダ、カサブランカ周辺の占領を事実上追認する[19]。スルターンを自称する他のシャリーフ、アブドゥルハフィーズの即位を不服とする部族集団の反乱の鎮圧に際してアブドゥルハフィーズは軍の再編を実施するが、軍制改革の一環であるフランス軍将校の起用が新たな反発を生んだ[19]。1911年のアガディール事件を経て、1912年3月30日にモロッコはフェズ条約を締結した。名目上スルターンの統治権は認められていたものの、モロッコ北部と南部の一部がスペイン、中部の大部分がフランスの保護領とされる[20]。内政は外国からの強い干渉を受け、外交はフランスとスペインによって行われるモロッコは、事実上の植民地となっていた[20]。アブドゥルハフィーズは国を失ったことを恥じて退位し、スルターンの位を弟のユースフに譲った[21]。一方、山岳地帯ではアル=ヒバなどの部族勢力がフランスの支配に反抗し、反乱の鎮圧に手を焼いたフランスは有力部族の首長の地位の保全を約束し、南方を統制した[22]。

フランス、スペイン保護領時代

[編集]初代モロッコ総督ルイ・リベール・リヨテはモロッコの首都をフェズからラバトに移転し、民族の分割統治、武力による弾圧と利益誘導による懐柔の併用によって、安定した支配体制を作り上げた[23]。スペインの保護領にはスルターンの代理人が派遣されたが、実権はスペインが任命した高等弁務官が掌握していた。フランスの保護下においてザヒール(スルターンの勅令)はフランス政府によって作成され、スルターンはただ署名をするだけだった[24]。都市部のアラブ人と山岳地帯のベルベル人を分割して統治するためにフランス統治下のモロッコで施行されたベルベル勅令は、アラブとベルベルからなるモロッコのアイデンティティを侵害する、フランスによるベルベル人の同化政策としてモロッコ知識人の反発を生んだ[25]。1927年にスルターン・ユースフが没した後、彼の子であるムハンマド・イブン・ユースフがスルターンの地位を継承した[26]。

1933年にフェズのウラマーと西洋教育を受けたラバトの知識人によって結成された国民行動連合は、ムハンマド・イブン・ユースフを旗頭として民衆に独立を訴えかける[27]。国民行動連合はスルターンの主権と労働法の整備、政党制度の導入を主張し、ムハンマドもモロッコの主権を侵害するザヒールへの署名を拒否した[28]。1937年にフランスによって国民行動連合の活動は非合法化され、指導者のアッラール・ファースィーやムハンマド・ワッザーニーらは逮捕されるが、独立運動はなお止まなかった。

第二次世界大戦期、1942年にモロッコに連合軍が上陸すると、ヴィシー政権に抑圧された民族運動が再び活性化する[29]。1943年6月にムハンマド・イブン・ユースフはアメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトと会見しモロッコ独立の支援を要請するが、積極的な回答は得られなかった[29]。しかし、スルターン自身が独立運動の先頭に立ったことは、独立運動の中で大きな意味合いを持っていた[29]。同年に国民行動連合の活動家によってイスティクラール党(独立党)が結成され、1944年1月に独立の主張を織り込んだマニフェストがムハンマドに提出された。

モロッコの独立

[編集]

第二次世界大戦後のモロッコでは、「独立」を公に表明することができるようになっていた[29]。ワッザーニーによる新党の結成、モロッコ共産党の民族運動への協調によって独立運動は高まりを見せ、フランスはモロッコを「フランス連合」の中にとどめようとする[30]。モロッコとフランスの「共同主権」を唱えるフランスは、モロッコに住む少数派のフランス人に多数派のモロッコ人と同等の参政権を付与しようと試みるが、完全な独立を目指すナショナリストはフランスの政策に反対する[30]。

1953年8月にムハンマド・イブン・ユースフはフランスによってモロッコを追放され、傀儡のスルターンが擁立された。モロッコの都市部では独立派によるボイコット、抗議運動、テロ事件が展開され、山岳地帯でも植民地行政局を目標とする襲撃事件が発生した。1954年のベトナムのディエンビエンフーの陥落、同年11月のアルジェリアでの独立戦争の勃発によってフランスの威信は低下し、モロッコ問題は国際連合でも議論の対象となる[30]。フランスに対する内外の圧力が強まる中、亡命中のムハンマドとフランスの交渉が行われ、1955年11月にムハンマドはモロッコに帰国する。1956年3月2日に独立協定に調印、同年にセウタ、メリーリャ、サハラ地方を除くスペイン領とタンジャがモロッコに編入された。

独立後のモロッコでは、スルターンから「国王(マリク)」に称号を変えたムハンマド5世の下で、立憲王政と代議制に基づく国家機構が構築される[31]。二院制の議会が設けられているものの、国王の権限は非常に強い[32]。

社会

[編集]徴税、軍制改革、部族反乱への対処が歴代のスルターンの課題となっていた[2]。

行政の長として大宰相(ワズィール・アアザム)が設置され、主に地方の有力者との交渉を担当していた[1]。港や大都市には財務官(アミーン)が置かれ、帳簿を管理する財務大臣(アミーン・アル=ウマナー)が彼らを統括し、外国との交易の活発化に伴って海の大臣(ワズィール・アル=バフル)が新設される。地方の統治は部族長(カーイド)を通して行われ[1]、カーイドには現地の部族から人気が高い人物が任命されるよう取り計らわれていた[33]。

イスマーイールはオスマン帝国のイェニチェリ制度に着想を得て、少年期から教育と訓練を施した黒人傭兵軍団ブハーリーを設置した[1]。ブハーリーの名前は、9世紀の学者ムハンマド・アル=ブハーリーのハディース集の上に手を置いてスルターンに忠誠を誓ったことに由来する[1]。奴隷として購入された黒人少年が10歳になると訓練が始められて駄獣の扱い方などが教え込まれ、 14,15歳頃に乗馬や水泳などの軍事訓練が始まり、18歳になった黒人奴隷は軍隊に登録された[1]。イスマーイールはブハーリーの力を恃みに部族反乱を平定し、オスマン皇帝のカリフとしての権威を拒絶した[34]。部族的な基盤を持たないブハーリー、免税特権を与えられた特定の部族で構成される部隊がアラウィー朝の軍隊の中核となっていた[33]。また、ブハーリーの設置に伴って軍事費を充填するため、イスラーム法による税とは別にナーイバという戦争税が設けられた[1]。イスマーイールの死後、強大な権力を有するブハーリーが独自にスルターンを擁立し、新たに即位した王はブハーリーの承認を求めなければならない時代が続いた[35]。

王権

[編集]かつてはアラウィー朝の君主は軍事指導者の称号である「スルターン」、イスラーム教徒の指導者の称号である「アミール・アル=ムウミニーン(カリフ)」、政治的指導者の称号である「マリク」などの複数の称号を有していた[33]。かつてのアラウィー朝は預言者ムハンマドに連なる血統を根拠として、スルターンを自称していた[36]。1956年の独立後、スルターン・ムハンマド・イブン・ユースフはスルターンの称号を「国王」に変える[31]。

再独立後もなお、アラウィー朝の君主は「アミール・アル=ムウミニーン」の称号を保持している[37]。シャリーフ(預言者ムハンマドの子孫)を称するアラウィー朝の君主はモロッコ内のシャリーフたちの指導者となり、シャリーフの血統の認定という手段によって彼らを統制した[38]。アラウィー朝統治下のモロッコではシャリーフ血統が政治的に、あるいは象徴として重要な意味合いを強く帯び、シャリーフ崇拝が顕著な地域となる[39]。また、各地の宗教勢力を抑制するため、イスマーイールの時代にスーフィー教団やマラブーのザーウィヤ(修道所)の本部がフェズに集められた[1]。

ハサン2世はアミール・アル=ムウミニーンの称号を積極的に前面に押し出し、宗教的権威を強化した[40]。国教であるイスラム教の守護者、秩序と安全の保護と引き換えに国民から支配者としての権威を認められるバイアの関係からなる中世的なカリフの概念が国王の権威と結合し、国王の権力と権威をより高めている[41]。ハサン2世以降のアラウィー朝の君主は外的には近代的な国王として、モロッコ国内では信徒の長として振舞っている[40]。

歴代君主

[編集]- ターフィラルトのスルターン

1631年から1666年まで「ターフィラルトのスルターン」を自称。

- ムーレイ・シャリーフ (1631年 – 1635年)

- ムハンマド1世 (1635年 – 1664年)

- モロッコのスルターン[42]

1666年から「モロッコのスルターン」の称号を使用。

- ラシード(1664年 – 1672年)

- イスマーイール(1672年 – 1727年)

- アブル=アッバース・アフマド(1727年 – 1728年、第一治世)

- アブドゥルマリク(1728年)

- アブル=アッバース・アフマド(1728年 – 1729年、第二治世)

- アブドゥッラー(1729年 – 1734年、第一治世)

- アリー(1734年 – 1736年)

- アブドゥッラー(1736年、第二治世)

- ムハンマド2世(1736年 – 1738年)

- ムスタディー(1738年 – 1740年、第一治世)

- アブドゥッラー(1740年 – 1741年、第三治世)

- ザイン・アル=アービディーン(1741年)

- アブドゥッラー(1741年 – 1742年、第四治世)

- ムスタディー(1742年 – 1743年、第二治世)

- アブドゥッラー(1743年 – 1747年、第五治世)

- ムスタディー(1747年 – 1748年、第三治世)

- アブドゥッラー(1748年 – 1757年、第六治世)

- ムハンマド3世(1757年 – 1790年)

- ヤズィード(1790年 – 1792年)

- ヒシャーム(1792年 - 1798年)

- スライマーン(1798年 – 1822年)

- アブドゥルラフマーン(1822年 – 1859年)

- ムハンマド4世(1859年 – 1873年)

- ハサン1世(1873年 – 1894年)

- アブドゥルアズィーズ(1894年 – 1908年)

- アブドゥルハフィード(1908年 – 1912年)

フランス保護領時代

[編集]再独立後

[編集]系図

[編集]脚注

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 長谷部、私市「オスマン帝国治下のアラブ地域」『西アジア史』1、391-394頁

- ^ a b c 斎藤「アラウィー朝」『岩波イスラーム辞典』、71-72頁

- ^ a b c d 那谷『紀行 モロッコ史』、249頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、230,249頁

- ^ a b 那谷『紀行 モロッコ史』、251頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、234頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、234,241-242頁

- ^ a b c d 加藤「近代のアラブ社会」『西アジア史』1、448-451頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、254-255頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、255頁

- ^ 宮治『アフリカ現代史』5、54頁

- ^ 宮治『アフリカ現代史』5、48頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、259-260頁

- ^ a b c 那谷『紀行 モロッコ史』、260頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、53頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、53-54頁

- ^ a b 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、72頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、72-73頁

- ^ a b 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、73頁

- ^ a b 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、74頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、262頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、263頁

- ^ 宮治『アフリカ現代史』5、71頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、55頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、55-56頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、266頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、56-57頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、56頁

- ^ a b c d 宮治『アフリカ現代史』5、143頁

- ^ a b c 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、58頁

- ^ a b 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、59頁

- ^ 宮治『アフリカ現代史』5、149頁

- ^ a b c 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、197頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、239頁

- ^ 那谷『紀行 モロッコ史』、254頁

- ^ 宮治『アフリカ現代史』5、35頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、200頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、161-162頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、162頁

- ^ a b 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、198頁

- ^ 私市、佐藤『モロッコを知るための65章』、267頁

- ^ ジョン.E.モービー『世界歴代王朝・王名ハンドブック』(堀田郷弘訳, 柊風舎, 2014年5月)、314-315頁