イギリス帝国

- イギリス帝国

- British Empire

-

←

←

←

諸説あり - 諸説あり ↓

(国旗) (国章) - 国歌: God Save the King

神よ国王陛下を守り給え

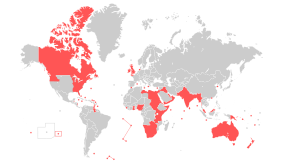

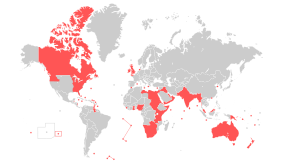

大英帝国統治下の経験を有する国・地域。-

公用語 英語 首都 ロンドン - 国王

-

1607年 - 1625年 ジェームズ1世 1952年 - 1997年 エリザベス2世 - 首相(事実上)

-

1721年 - 1742年 ロバート・ウォルポール 1997年 - 1997年 トニー・ブレア - 変遷

-

ジェームズタウン植民地設立 1607年 アメリカ合衆国の独立を承認 1781年 インド帝国成立 1857年 ウェストミンスター憲章 1931年 インド独立 1947年 香港返還 1997年

通貨 イギリス・ポンド 現在  イギリス

イギリス アイルランド

アイルランド イエメン

イエメン イスラエル

イスラエル イラク

イラク インド

インド スリランカ

スリランカ バングラデシュ

バングラデシュ パキスタン

パキスタン ミャンマー

ミャンマー オマーン

オマーン シンガポール

シンガポール 香港

香港 マレーシア

マレーシア ウガンダ

ウガンダ エジプト

エジプト エスワティニ

エスワティニ ガーナ

ガーナ ガンビア

ガンビア ケニア

ケニア ザンビア

ザンビア シエラレオネ

シエラレオネ ジブチ

ジブチ ジンバブエ

ジンバブエ

スーダン

スーダン タンザニア

タンザニア ナイジェリア

ナイジェリア

ナミビア

ナミビア ブルンジ

ブルンジ マラウイ

マラウイ ルワンダ

ルワンダ レソト

レソト アメリカ合衆国

アメリカ合衆国 カナダ

カナダ アンティグア・バーブーダ

アンティグア・バーブーダ グレナダ

グレナダ ジャマイカ

ジャマイカ セントクリストファー・ネイビス

セントクリストファー・ネイビス セントビンセント・グレナディーン

セントビンセント・グレナディーン セントルシア

セントルシア ドミニカ国

ドミニカ国 トリニダード・トバゴ

トリニダード・トバゴ

バルバドス

バルバドス バハマ

バハマ ガイアナ

ガイアナ

ベリーズ

ベリーズ オーストラリア

オーストラリア ニュージーランド

ニュージーランド パプアニューギニア

パプアニューギニア

-

先代 次代  イングランド王国

イングランド王国 スコットランド王国

スコットランド王国 アイルランド王国

アイルランド王国

イギリス

アイルランド共和国

香港

カナダ

オーストラリア

ニュージーランド

ニューファンドランド自治領

南アフリカ連邦

イギリス帝国(いぎりすていこく、英語: British Empire)または大英帝国(だいえいていこく)は、イギリス本国とその植民地・自治領・海外領土・租借地などを指す総称である。グレートブリテン帝国ともいう[1][2]。

イギリス帝国は、その全盛期には全世界の陸地と人口の4分の1を版図に収め、世界史上最大の領土面積を誇った帝国であり[3]、全世界に広がる領域から「太陽の沈まぬ帝国」と称された[4]。19世紀においては唯一の超大国の地位にあり、第一次世界大戦終了から第二次世界大戦までの間はアメリカ合衆国と同等の二大超大国であったが、第二次世界大戦終了後に植民地が次々と独立したことで、イギリスの帝国体制は「イギリス連邦」へと転換し、超大国の地位から離れることとなった。

最後の植民地はイギリス領香港であり[注釈 1]、1997年の香港返還がイギリス帝国の終焉だとみなされている[5][6][7][8][9]。

その植民地支配の影響により、世界の多くの地域と国々で英語が日常語や公用語となった結果、英語は事実上の国際語、世界共通語として用いられるようになった[10]。

概要

[編集]成り立ちから解体まで

[編集]一般にイギリス帝国という場合、始まりは16世紀あるいは17世紀とされる。その正否は問わないことにしても、国外への拡張という事実のみに着目すると、1585年のロアノーク島への植民が、また、実際に成功し後世への連続性を持つという点からすると、1607年のジェームズタウン建設が、それぞれイギリス帝国の開始点となる。

航海条例(航海法)や特許会社の独占など、重商主義的政策による保護貿易は、脆弱であったイギリス経済と植民地経済を保護すると同時に結びつける役割を果たした。また、名誉革命以降のイギリスは、国内外のカトリック勢力を潜在敵と見なしており、当時の帝国はフランス、スペインといったカトリックの大国を仮想敵国とした「プロテスタントの帝国」と考えられていた。

その後、13植民地(アメリカ合衆国)によるアメリカ独立戦争の後イギリス帝国はインドへと重心を移し始める。1760年代より進行した産業革命により、イギリス経済は次第に保護を必要としなくなり、自由貿易へと方向転換していった。19世紀前半のイギリス帝国は自由貿易さえ保証されれば、植民地獲得を必ずしも必要とはせず、経済的従属下に置くものの必ずしも政治的支配をおこなわない非公式帝国を拡大していった。この時期のイギリス帝国の方針は自由貿易帝国主義と呼ばれる。

1898年当時ハリファックスからネルソンまで世界横断したC&Wの海底ケーブルは、鉱産資源が産出するバルパライソ - ブエノスアイレス - モンテビデオ間、ケープタウン - ダーバン間、ムンバイ - チェンナイ間、ダーウィン - アデレード - シドニー間の4区間だけ陸上を通った[11]。これらの鉱産資源は大英帝国の手中にあり、今日も英米系大企業が利権を維持している。

19世紀半ばになるとドイツ、アメリカといった後発工業国の経済的追い上げを受け、また、フランスやドイツ帝国(後のドイツ国)の勢力伸張もあり、イギリスは再度、植民地獲得を伴う公式帝国の拡大を本格化した。インド帝国の成立を以て完成する新帝国は「イギリス第二帝国」とも呼ばれる。帝国主義の時代とも言われるこの時期ではあるが、イギリスは自由貿易の方針を堅持していた。ドイツなどの保護関税政策に対し、イギリスにも同様の政策が求められなかった訳ではない。19世紀末から20世紀初頭にかけて、イギリス帝国内での特恵的関税の導入を求める運動がイギリス産業界から起こされ、1887年に始まる植民地代表を集めた帝国会議でも度々議題にあがったが、結局、この種の保護政策は第二次世界大戦前のブロック経済の時期まで導入されることはなかった。

第一次世界大戦はイギリス帝国再々編の転機となった。大戦前より、各植民地、特に白人自治植民地の経済力は向上し、発言権も増していたが、大戦中の総力戦体制は植民地からの一層の協力を必要とするとともに、その影響力をより大きなものとした。1926年の帝国会議では自治植民地に本国と対等の地位が認められ、1931年のウェストミンスター憲章に盛り込まれた。これ以降、イギリス帝国は「イギリス連邦」の名で呼ばれることが多くなるが、「帝国会議」の名称はそのままであった。その後、この名称は第二次世界大戦後まで続き、1947年に「イギリス連邦会議」へと変更される。

またインド独立を期に、イギリス連邦加盟国家に「王冠への忠誠」が要求されなくなるなど、イギリス帝国は植民地を放棄し、名実ともにイギリス連邦へと姿を変えることとなった。

イギリス帝国の終期には諸説あるが、早いものでは第一次世界大戦後のアメリカ合衆国の台頭や、ウェストミンスター憲章制定を以て終わりとする説、遅いものでは第二次世界大戦後の1947年に、最大の植民地であるイギリス領インド帝国がインドとパキスタンとして独立し、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのアングロ・サクソン移民地域も主権国家として独立した時期とする説などがある。

時代の区分

[編集]イギリス帝国は時代ごとの性質により、以下のように区分される:

- アイルランドや北アメリカ大陸に入植し、北米植民地およびカリブ海植民地との貿易を中心にした時代。

- アメリカ独立からアジア・アフリカに転じて最盛期を築いた19世紀半ばまでの自由貿易時代。

- 自由貿易を維持しつつもプロイセン王国(後のドイツ帝国)など後発工業国の追い上げを受け植民地拡大を行った帝国主義時代。

- 20世紀に入って各植民地が独自の外交権限を得たウェストミンスター憲章以後の時代。

一般に大英帝国と呼ばれるのは、特に3と4の時代である。1と2を「第一帝国」、3と4を「第二帝国」と呼ぶ。イギリス第二帝国の繁栄を象徴するものとしては、イースタン・テレグラフ・カンパニー(大東電信会社。後のC&W)の「海底ケーブル」が挙げられる。

旧帝国と新帝国の体制を比べると:

- 旧帝国は「北アメリカとカリブ海の植民地」を中心に貿易を展開していたが、新帝国は「各植民地のお互いの貿易」を中心に展開していた。

- 旧帝国は「自由貿易や重商主義」を徹底的に実行していたが、新帝国は「植民圏内で自由貿易、植民圏外で保護貿易」の政策を実行していた。

- 旧帝国は「プロテスタント所属の英国聖公会」を唯一正確な信仰としていたが、新帝国は宗教自由の原則を採用していた。

などの3つの違いがある。

歴史

[編集]植民地以前・帝国の伝統

[編集]イングランド王権が帝国を名乗り始めるのは、植民地獲得よりも大きくさかのぼる。欧州における「帝国」(インペリウム)のもともとの意味は、教皇などの王国外権力から独立していること、ならびに複数の国・勢力を支配下に治めていることである。イングランドにとってのインペリウムにあたるのは、スコットランドの併呑と宗教改革である。七王国時代、アングロサクソンの有力な王たちは、他部族を支配するうえで「アングル人の帝国」を名乗り、時折自らを皇帝と称した[注釈 2]。ヘンリー8世時代、「イングランドは帝国である」と1533年に宣言した(上告禁止法)のは、教皇の権力をイングランドから除くことを目的にしていた。こうしたインペリウムは、ヨーロッパ各地で教皇から独立せんとするために、または近隣勢力を征服するための大義名分として機能した。スコットランドを併合して「グレイト・ブリテンの帝国」を築こうという主張は伝統的にイングランドのなかで存在していた。

北米・カリブ海植民地進出

[編集]17世紀までのイングランド対外進出は、アメリカ植民地建設とインドを主としたアジアでの商業活動が行われた。この時期の重商主義政策では、王が設立許可を出した会社が主役だった。インドではイギリス東インド会社、アメリカではハドソン湾会社、アフリカの王立アフリカ会社などである。これら特許会社とよばれる組織が貿易を独占した。

アメリカ大陸植民地のはじまりは1585年[注釈 3]または1607年[注釈 4]である。17世紀に入るとピルグリム・ファーザーズとよばれる移民、および貧困・犯罪を理由に送り込まれた者たちにより植民地は広がりをみせた。前者は国教会の信仰体制に不満を持った急進プロテスタント――いわゆるピューリタン――が信仰の自由をもとめて新大陸に移民した者たちである[注釈 5]。大まかにいって北部(マサチューセッツ・コネティカットなど)にプロテスタント、南部(メリーランドなど)は国教会・カトリックに色分けされる。後者はより数が多く、年季契約奉公人として新大陸に送り込まれた[15]。年季契約奉公人たちは当初、南部植民地の煙草プランテーションや、カリブ海植民地の砂糖プランテーションで労働力として用いられたが、ベイコンの反乱などにより黒人奴隷への転換が行われることとなった。

その後英蘭戦争でオランダが1624年に設立したニューアムステルダム植民地が1665年英軍に占領されてニューヨークとなり、北アメリカ大陸東岸中央部はすべてイギリス領となり、さらにその後も北米におけるイギリス植民地の拡大が続いた。この動きは北のケベックに植民するフランスとの対立を引き起こし、18世紀初頭のアン女王戦争(スペイン継承戦争)では両国が衝突した。18世紀半ば、カナダのフランス人は南下してオハイオ植民地に拡大し、ミシシッピ川流域の広大な地域を占有した。七年戦争の局地戦である「フレンチ・インディアン」戦争が起こると英軍はフランス領カナダを征服し、パリ条約で英国は広大なカナダを割譲されて、アメリカ植民地はさらに拡大することとなる。

カリブ海植民地では黒人奴隷が人口の多数を占めた。これは多くがプランテーション用労働力として連れてこられたためで、カリブ海植民地同様、黒人奴隷をプランテーションで使用していたアメリカ南部植民地と比較しても白人人口はさらに少なかった。アメリカ植民地の独立に際し、カリブ海植民地が同様の路線を採らず、イギリス帝国に留まったことも、これに関係している。カリブ海植民地は治安維持と奴隷の反乱防止にイギリス帝国の軍事力を必要としており、帝国の保護下を離れることは不可能であった。また、この時期のカリブ海植民地は砂糖を中心とした保護貿易による豊富な資金を背景に、本国議会に一定の勢力を保っていた。この点でも「代表なくして課税なし」ととなえたアメリカ植民地とはやはり事情が異なっていた。

とはいうもののアメリカ植民地への課税が強化されるのは、七年戦争(1756年-)以後のことであり、入植以来七年戦争に至るまでは「有益なる怠慢」と呼ばれる放任政策を基本方針としていた。七年戦争に限らず、フランスとの長きに渡る植民地戦争の間、イギリス本国は財政軍事国家と呼ばれる程の超重税策を採っており、税負担はフランスの2倍に達した[注釈 6]。植民地に対する課税も計画され、立法まではされたが、フランスとの戦争に植民地からの協力が必要だったこともあり、実施まではされなかったものが多い。しかし茶法などいくつかの課税は実施され、このことがアメリカ植民地の激しい反発を招いて、アメリカ独立戦争(1775年 - 1783年)が起こった。

アメリカ独立戦争は当初はイギリスが優位に立っていたが、大陸軍総司令官ジョージ・ワシントンの善戦に加え、英帝国の弱体化を望み一般に植民地側に同情的だったヨーロッパ諸国や義勇軍が助力参戦し、イギリスは1783年のパリ講和条約でアメリカ合衆国の独立を承認せざるをえなくなった。これによりイギリス第一帝国は崩壊し、以後イギリスは植民地化の主眼をインドへと向けることとなる。しかし、独立後も原料供給地兼市場としてのアメリカの役割は変わらず、アメリカ経済のイギリス経済への従属は米英戦争まで継続することとなる。

アメリカ合衆国独立後、イギリスの植民者はカナダを西進して太平洋に達する。カナダは1848年に自治権を認められ、1867年にはオタワに連邦政府が置かれた。カナダは1926年に外交権を付与されて完全にイギリスから独立したが、イギリス君主を国家元首に戴き、コモンウェルスに残った。

北アメリカ大陸やカリブ海地域への積極的な進出とはことなり、イギリスは南アメリカ大陸にはほとんど領土を持たなかった。わずかに、大陸北岸に1814年にオランダより獲得したイギリス領ギアナ(現在のガイアナ)を持っていたに過ぎない。これは南アメリカがスペインの強固な支配下にあったためである。19世紀に入り、南アメリカ諸国が次々と独立革命を起こすと、イギリスは外相ジョージ・カニングのもとでこれを支持する立場をとった。これにより南米諸国は独立を果たすが、政治上の混乱と脆弱な経済を持つ新独立国群はイギリスの経済上の支配に甘んずることとなった。政治上の支配を避けつつ経済の実権を握るこの当時のイギリスの対南米政策は、非公式帝国とも呼ばれ、以後20世紀初頭まで南米はイギリスの大市場であり続けた[17]。

アジア進出

[編集]

イギリスは1600年に東インド会社を設立してアジアに進出し、ジャワ島東部のバンテンに拠点を置いて香辛料貿易への食い込みを図った。またマレー半島のパタニ王国やタイのアユタヤ、日本の平戸にも商館を置いて交易を行ったが、いずれもオランダ東インド会社との競合に敗れて敗退した。

このためイギリス東インド会社はインドに注力し、1612年にスラトに商館を設置したのを初め1639年チェンナイ(マドラス)、1668年ムンバイ(ボンベイ)、コルカタ(カルカッタ)にも商館を設置した。インド貿易は成功を収め、これらの商館は次第に要塞化して周辺のインド諸侯を影響下におくようになった。この頃フランスもインド東海岸のポンディシェリを拠点にインドに支配を拡大させており、英仏はインドで対立を深める。欧州で七年戦争(1756年-1763年)が起こるとインドでも英仏間の戦争が始まり、ロバート・クライヴはプラッシーの戦いでフランス側のベンガル太守軍を破り、ベンガルの領域支配に乗り出した。七年戦争の結果、フランスはポンディシェリなどに非武装の商館を置くことは認められたが、政治的にはインドから敗退した。

こうした中、東インド会社はそれまでの貿易商社から植民地の領域支配を中心とする行政機関へと変質していった。東インド会社が持っていたインド貿易の独占権は1813年に失効し、残された中国貿易独占権も1833年に失われると、東インド会社は商事会社としての機能を喪失し、完全に政治組織へと変貌した。イギリスはさらにインド諸侯に対する支配を拡大し、1818年にはムガル帝国に代わってインドの最大勢力となっていたマラーター同盟を解体。1848年にはパンジャーブに勢力を張っていたシク王国を滅亡させ、ムガル皇帝まで傀儡化するようになった。1857年に起こったインド大反乱を契機に名目的な存在になっていたムガル帝国を1858年廃し、ヴィクトリア女王を皇帝とするインド帝国を成立させた。これにより、ヴィクトリアは「インド女帝」となり、君主号に皇帝を用いる、名実伴った帝国となった。

19世紀初頭のナポレオン戦争はイギリスの覇権を樹立する契機となった。オランダが革命フランスの勢力下に置かれたため、イギリスは南アフリカのケープ植民地やセイロン、東インド(インドネシア)などオランダ植民地を続々に占領した。イギリス船はオランダ商館が置かれた長崎にまで来航し、フェートン号事件を起こしている。ウィーン議定書によって東インドはオランダに返還されたが、セイロンやケープ植民地は返還されず、イギリスは1815年セイロン内陸部のキャンディ王国を征服してセイロン植民地を成立させた。

オランダの影響力が弱体化した東南アジアにも再び進出、1819年には東インド会社社員のトーマス・ラッフルズがジョホール王国からシンガポール島を獲得し、シンガポール港を創設した。シンガポール港はマラッカ海峡を扼する要地にあり、自由貿易港として急速に発展してイギリスの東南アジア支配の拠点となった。1826年にはペナン、マラッカを含む海峡植民地を成立させた。イギリスはさらにマレー半島のスルタン諸国を保護領化して19世紀末には英領マラヤを成立させた。また三次に及ぶ英緬戦争によってコンバウン王朝を破り、1886年にはビルマをインド帝国に併合した。

日本においては、フランス軍ともに横浜に英仏横浜駐屯軍と呼ばれる軍事拠点を設置した。

イギリスは中国の広東開港によって1711年には広州に商館を設立し、中国茶を輸入する広東貿易に従事しているが、本国での紅茶ブームにより貿易赤字が急増したためインドのアヘンを中国に売り込み清朝とアヘン戦争(1839年~1842年)を引き起こした。かつての大清帝国もイギリスの軍事力には勝てず、南京条約によって香港島を割譲したほか、上海・アモイなどの沿海5港を開港させられた。さらにアロー戦争(1856年~1860年)でイギリスは九龍半島に支配を拡大させ、さらに多くの中国諸港を開港させた。

こうして中国までにいたる航路すべてに拠点を確保することで、イギリスはアジア交易において優位を保つことができるようになった。19世紀後半に帆船から蒸気船へと海路の主役が交代すると、石炭を大量に消費する汽船には補給港が不可欠であったため、イギリスの優位はさらに拡大した。19世紀前半にはアラビア半島東南部のオマーン王国がインド洋西部の交易の覇権を握っていたが、奴隷貿易の禁止と帆船交易の衰退によって急速に衰え、1891年には本国オマーンはイギリスの保護国に、もうひとつの後継国家である東アフリカ沿岸のザンジバル・スルタン国も1890年にイギリスの保護国となった。

1858年のオスマン帝国の土地法では、6つの階級の土地が列挙されており、イギリスによるパレスチナ委任統治時代にもイギリス人が引き続き使用していた。これらの階級の土地の1つが「マワット」または人気のない土地である。マワットとは、大まかに言えば、人が住んでいる地域から遠く離れた、人が住んでおらず誰のものでもない土地のことである。 オスマン帝国下では、マワットを所有し、耕作し、最終的には自分のものとすることができ、このようにして多くの村や町ができた。 英国委任統治下のパレスチナでは、英国は土地の管理を強化するために「マワット土地条例」を発布し、マワットを耕すことを禁止した。イギリスがパレスチナを統治し始めた時、パレスチナの土地の50〜60%を占めていたマワットの未開発地をしっかりと押さえたことで、イギリスはパレスチナの土地の大部分を合法的に没収する基礎を築いたのである。

アフリカ進出

[編集]

イギリスはナポレオン戦争時に南アフリカのオランダ領ケープ植民地がフランスに占領されることを恐れて、1795年と1806年の二度にわたってケープ植民地を占領し、ナポレオン戦争終結後も結局オランダに返還しなかった。しかし、オランダ時代(1652年-1806年)にケープに入植していたオランダ系住民ボーア人は約13,000人に達しており、彼らはイギリスの支配を嫌ってグレート・トレックと呼ばれる北方への大移動を行い、1837年ナタール共和国を建国した。

これがイギリスに滅ぼされるとオレンジ川の上流にトランスバール共和国(1852年)とオレンジ自由国(1854年)を樹立した。イギリスはこれらの国家を支配下に置こうとしたものの失敗し、サンドリバー協定とブルームフォンテーン協定によって両国の独立を承認した。一方でケープ植民地に対しては1853年に植民地議会を設立し、白人自治植民地としてある程度自由を認める政策を採り、支配を固めた[18]。1877年には政情不安の起きたトランスヴァールを併合したものの、第一次ボーア戦争によって敗北し1881年には再独立を認めた。一方、その北に広がる内陸部には1880年代にケープ植民地首相セシル・ローズの主導の下で進出を開始し、1889年にはイギリス南アフリカ会社を設立してこの地方を植民地化して、1894年には現在のジンバブエとザンビアに当たる地域にローデシア植民地を建設した。

さらにトランスヴァールのヨハネスブルグにて金鉱が発見されると、ボーア人がドイツと結ぶ事を恐れたイギリスは第2次ボーア戦争でボーア人国家を併合した。しかしこの戦争ではボーア人の激しい抵抗によってイギリス軍に少なくない打撃を与えた。1910年にはケープ、ナタール、トランスバール、オレンジ自由州の4州を合わせて自治領南アフリカ連邦を創設した。

北アフリカのエジプトはもともとオスマン帝国領で、後にムハンマド・アリー朝の元でオスマン帝国宗主権下の半独立国となったが、1875年にエジプトが財政破綻を起こすとイギリスはスエズ運河会社の株式の44%を取得して筆頭株主となり、スエズ運河の支配権を握って東洋と西洋を結ぶ交易ルートを手中にするとともに、エジプトに与えた膨大な借款を梃子にエジプトを事実上保護国化し、スーダンにも支配を伸ばした。

しかし、1880年代に入るまでは沿岸部にいくつかの拠点を建設していたものの、エジプトと南アフリカを除けばそれほど内陸部への進出は行われていなかった。デイヴィッド・リヴィングストンなどによって内陸部の探検は行われていたものの、この時期は植民地化とイコールというわけではなかった。1880年代に入るとベルギーのコンゴ川流域進出を皮切りに、内陸部の市場化が求められるようになり、1884年にベルリン会議が開かれて沿岸部の支配者が後背地の支配権も認められるようになった。これによってアフリカ分割が急速に進み、わずか30年でアフリカはほぼ完全にヨーロッパ諸国によって分割された[19]。イギリスもこの動きに乗って、この時期に東アフリカのケニア、タンザニア、西アフリカのナイジェリア、ガーナなどを次々と植民地化していった。

オセアニア進出

[編集]

オーストラリア大陸は1606年にオランダ人ヴァン・ディーメンによって「発見」されたが、オランダ人が植民を行うこともなく、1770年イギリス人のジェームズ・クックが上陸、ボタニー湾と命名して領有宣言した。その後アメリカが独立したため、イギリスは流刑植民地をニューサウスウェールズに移すことを決め、1788年最初の流刑植民団が送り込まれシドニーを創設した。1801年にはオーストラリア大陸一周航海によって大陸の全貌が明らかになり、1828年大陸全土が英領と宣言された。内陸部への植民が進むなかで原住民アボリジニの大量虐殺がしばしば発生した。1851年金が発見されてゴールドラッシュが起きたため、一般の移民も増え流刑はやがて廃止された。1901年にはオーストラリア連邦が成立、自治領となった。

ニュージーランドは1642年にオランダ人タスマンが「発見」し、1840年イギリスが原住民マオリ族とワイタンギ条約を締結して植民地とした。1907年に自治領となり、1947年正式にイギリスから独立している。イギリスはこのほかサモア、トンガ、フィジー、ソロモン諸島など南太平洋の島々を領有した。

ドミニオンの誕生

[編集]

20世紀初頭には、イギリス帝国の領域は過去最大となったものの、アメリカやドイツの追い上げによって国力の優位は次第に小さなものとなっていった。こうしたなか、特に白人が人口の多くを占める植民地に自治権を与え、自治領(ドミニオン)とするようになっていった。最初のドミニオンはカナダで、1867年、英領北アメリカ法によって3つのイギリス北米植民地が連邦を組んだ際にドミニオンと称するようになった (カナダ自治領)。ついで1901年には6つの植民地が連邦を組んだオーストラリア連邦が自治領化し、1907年にはニュージーランドとニューファンドランドが、1910年には南アフリカの4植民地を連邦化した南アフリカ連邦が、それぞれ自治領化した。これらの自治領との連携を深めるため、1887年から開催されてきたそれまでの植民地会議を1907年に帝国会議と改称し、帝国会議に出席できる自治領は従属的なニュアンスを持つ「植民地」(Colony)ではなく「ドミニオン」(Dominion)と正式に称されるようになった。第一次世界大戦においてはすべてのドミニオン・植民地が参戦したが、この戦いにおいて大きな協力をしたドミニオンは発言権を強め、1917年には各ドミニオンの代表が参加した帝国戦時内閣が開催された。しかし、戦闘に対する決定権はあくまでもイギリス戦時内閣が握っていた。第一次世界大戦が1919年に終了すると帝国の支配体制は揺らぎはじめ、1921年には連合王国の一員でありながらかねてより独立の動きが強かったアイルランドが独立戦争の末ドミニオンの地位を獲得した。各ドミニオンはさらに独立傾向を強め、1926年の帝国会議ではアイルランド自由国とアフリカーナー主体の南アフリカ連邦が帝国離脱を要求。これをうけて、イギリス本国と各ドミニオンとが対等であるとするバルフォア報告書が作成された。

ウェストミンスター憲章以降・衰退期

[編集]

1926年のバルフォア報告書(the Balfour Declaration)に基づき、1931年にウェストミンスター憲章が発表され、既に事実上成立していたイギリス連邦体系に法的根拠を与えた。この憲章より英国の海外自治領に外交権も与えられ、英国本国とは「王冠への忠誠」で団結(言い換えれば同君連合)した平等な共同体と規定されることになった。第一次大戦後、アイルランド自由国や南アフリカ連邦などの自治領が発言権の強化を求めており、そのため自治領にある程度の独立性を付与することで、イギリスからの支配権を継続確保しようとした。

カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦、ニューファンドランドの議会はイギリス議会からのコントロールを受けず、それらの自治領議会の同意ない限りイギリス法は無効とされイギリスが勝手に法律を成立させることは出来なくなった。ただ1933年にニューファンドランドは第一次大戦の戦費負担と大恐慌から国力の疲弊を回復しきれず、自治権を返上し直轄植民地となった。アイルランド自由国は1937年に新憲法を公布し、同君連合から離脱し共和国となった。

帝国支配の終焉と脱植民地化を加速したのは第二次世界大戦である。基軸通貨ポンドの国際的信認を確保する必要から財政均衡主義を採用し、再軍備が遅れていた。結果的にイギリスはアメリカからの経済的・軍事的支援(総額270億の戦時借款)と帝国諸地域の戦争協力により大戦を乗り切っていくことになる。

1939年9月にイギリスがナチス・ドイツに対し宣戦布告した際、直轄植民地とインドは含んでいたが、他の自治領が自動的に参戦したわけではなかった。カナダ、南アフリカ連邦、オーストラリア、ニュージーランドはまもなく参戦したが、アイルランドは戦争終了まで中立を保った[20] 。1940年のドイツのフランス占領後、1941年のソビエト連邦への侵攻まではイギリスは単独でドイツに対し応戦した。

第一次世界大戦同様、帝国防衛におけるインドの役割は大きかった。インドは215万の兵士・労働者を海外に派兵し、各植民地の中でもインドの戦時協力は格段に大規模なものだった。一方で大戦での戦時協力は経費負担の点で第1次世界大戦とは大きく異なっていた。1939年11月に英印防衛費協定が締結され通常経費とインド利害の防衛に関わる経費を除く、全ての費用はイギリス本国政府が負担することになった。この協定は英印間の債務・債権関係を逆転させることになり、大規模な戦時協力はインドを債権国の立場にたたせることになった。

またアメリカからの支援は脱植民地化とセットだった。当時の首相ウィンストン・チャーチルがアメリカ合衆国フランクリン・ルーズベルト大統領に軍事支援を依頼し、1941年8月には大西洋憲章を結んだが、戦後の世界構想として「政府形態を選択する人民の権利」として植民地主義への否定が含まれていた。ルーズベルトがこの条項が世界各地に適用されると考えたのに対し、チャーチルはナチス・ドイツ占領下のヨーロッパに限定されると考えた。つまり、イギリスはアジア・アフリカの植民地にこの原則が適用されるのを拒んでいた。

1941年12月に、日本は英領マラヤやシンガポールをはじめとする海峡植民地、香港などのアジアにおけるイギリスの植民地を攻撃し(マレー作戦、シンガポールの戦い、香港の戦い)、これらの地を独立させ大東亜共栄圏の確立を企図していた。日本軍は南洋での英米植民地を攻撃したことでイギリス帝国に端的かつ長期的な影響を与えることとなった。

チャーチルはアメリカが参戦したことでイギリス帝国も勝利を確信し将来も安泰と考えたが、イギリスが敗退していく様子により、帝国の威信は失われることとなった[21][22]。特に、マレー沖海戦の敗北と東洋のジブラルタルと言われる程の難攻不落の要塞と言われたシンガポール陥落は最も威信を傷付けたといわれる[23]。イギリスが帝国全体を防衛出来ないという事実は、当時日本からの圧力を直接受けていたオーストラリアやニュージーランドにとって、むしろアメリカへの接近を促すものとなり、事実、戦後の1951年にアメリカ合衆国とオーストラリア、ニュージーランド三国の軍事同盟である太平洋安全保障条約(ANZUS)の調印へとつながった[24] 。

第二次世界大戦後に、本土のみならず植民地も枢軸国に蹂躙され疲弊したイギリスの国力の衰退は決定的となった。1947年8月のインドおよびパキスタンの独立・分離は周囲のアジア諸国における脱植民地化をもたらした。終戦後イギリスは欧米植民地の再占領のためインド軍を投入したが、インド軍の投入はインド国民議会の猛反発をうけ、1946年11月インド軍は東南アジアから撤退した。また英印間の債務・債権関係の逆転は植民地を資産から負債へと変貌させ、本国政府にとって大きな負担となっていた。イギリス本国のクレメント・アトリー内閣(労働党政権)は債務の分割払いを条件にインドの独立を承認。経済的側面でも南アジアの脱植民地化は不可避となっていた。

また民族自決運動や独立運動がさかんとなって、1940年代から1950年代にかけてはアジア各地、インドやパキスタン、マレーシアやビルマをはじめとする植民地の独立を認めた。

1956年7月26日、エジプト大統領ガマール・アブドゥル=ナーセルがスエズ運河の国有化を宣言すると、これに反発したイギリスはフランスおよびイスラエルと共同で第二次中東戦争を起こしたものの、アメリカの介入によってスエズからの撤退を余儀なくされ、政治的に大敗北を喫した。これによってイギリスの凋落は決定的となり、1957年のガーナ独立を皮切りに1950年代から1960年代にかけてはアフリカで植民地が次々と独立し、1970年代に入るとペルシャ湾沿岸諸国やオセアニア諸国、カリブ海諸国も独立していった。1968年にスエズ以東からの撤退を宣言したことが帝国放棄の象徴といわれるが、イギリスはその後も世界的影響力を残存させ、1982年にはフォークランド紛争を戦っている[25]。一方で、1997年には香港を中華人民共和国に返還・譲渡した(香港返還)。2010年代にはイギリスの植民地はわずかな数しか残っておらず、ほとんどはイギリス連邦へと移行した。

パクス・ブリタニカ時代の帝国臣民と人の移動

[編集]イギリス帝国の住民(帝国臣民)は人種・肌の色を問わず、帝国内での自由な移動・居住を保証された[26]。この移動と居住の自由は同時代の植民地帝国や近代国家にみられない特性であり、非ヨーロッパ系住民でも自己利害のために有効に活用できた[26]。インド独立運動の指導者として高名なガンジーも3年間ロンドンに留学し、法廷弁護士の資格を取得している。その後ガンジーは南アフリカのナタールへと渡りインド系労働者の権利擁護に尽力した。当時ナタールでは3万5000人のインド系住民が帝国臣民として居住していた[27]。1860年代以降ナタールではインド系年季契約労働者が導入され現地のプランテーション経済を支えていた。またインド系商人も南アフリカ内部の流通業に進出、現地経済を支えた。帝国内部での自由な移動と居住の保証が大英帝国隆盛の大きな要因となった。しかし20世紀になると白人系植民地では白人至上主義が台頭。移民の排斥が進むとともに帝国内での自由な移動が阻害され、帝国は世界帝国としての特性を失っていくことになる。

名称と語源

[編集]英語

[編集]グレートブリテン帝国(Empire of Great Britain[28])ともいい。「グレートブリテン」つまり大英という地名は「リトルブリテン」との区別に由来する[29]。

フランス植民帝国といった帝国体制ではない西洋帝国とは異なり、イギリスは本物の帝国体制を採用していた。英語の語境では「British Empire」が「United Kingdom」を指すことだけではなく、イギリスの全ての植民地を含む意味で扱われていた。19~20世紀のイギリス政府も公式的に「イギリス帝国」と自称し続けていた。

「Empire」や「Imperial」という英語の単語はもっと古くから使われていたが、イギリスが本当に帝国と呼ばれるようになったのは、17世紀後半に北米やカリブ海の植民地が整った頃であった。当時のイギリスは何故「イングランド帝国」と自称しないかの理由は『1707年の合同法』にあり、この法律によって「イングランド」と「スコットランド」の2つの国は平等的な立場で1つの王家の支配下に収めたため、「イギリス帝国」という呼称のほうがより中立的だとされていた。

日本語での訳名

[編集]日本語ではしばしば「大英帝国(だいえいていこく)」[1][2]という翻訳が使われるが、現代の歴史学や学術研究では「イギリス帝国」という翻訳が主に使われている。

「British Empire」の日本語訳として「大英帝国」が使われ始めた詳しい経緯は、今でもハッキリとしていない。しかし、大まかな流れとしては、「Great Britain」と「British Empire」の2つの英語の単語は、文明開化期から日英同盟締結期にかけて徐々に結びついており、日本人は当時の西洋、特に「イギリスを世界最先端の文明とみなされる」という傾向があるためであった。

また、「大英帝国」と「大日本帝国」をわざわざ対称の意図で使われ、「大英帝国」という翻訳は日英同盟の成立のあとに日本語の文脈で定着していたと考えられる[30]。

Great Britain(大ブリテン)を「大英」と訳したものであると考えられるが、「Great Britain」はもともとは島(グレートブリテン島)の名前であり、この Great は別名小ブリテンのブルターニュ(フランス)と区別してのことである。日本語で「大英帝国」と呼ばれるようになったのは、歴史意識が背景にあるとの指摘[注釈 7]があった。

ほかにも、もとイングランドのポルトガル語形に由来する「イギリス」という曖昧かつ「正しくない」とされ得る表現でウェールズ・スコットランド・アイルランドも包含した連合王国(および植民地)を指すことを避け、より原語に忠実な「ブリテン帝国」も使われ始めている。また、単に「帝国」とも呼ばれる場合もある。「大英帝国」という語も書籍の標題などでは従来と変わらずに使われるが、本文中では基本的に常に鉤括弧を付けて「大英帝国」と表記される[注釈 7]。

学問以外の領域では標題に限らず、特にイギリス帝国全盛期以降を指して「大英帝国」が一般的に使われている。また「大英帝国」から派生して「British」の訳として「大英」の語がしばしば用いられている。もっとも有名な例としては、「the British Museum」が「大英博物館」に翻訳され、および同博物館図書室が独立し成立した「the British Library」が「大英図書館」翻訳されることが挙げられる。

一方、「the British Council」は日本語でそのまま「ブリティッシュ・カウンシル」と呼ばれ、「British Commonwealth」は学問・非学問領域を問わず「イギリス連邦」「英連邦」と呼ばれており、「British」に対応する訳語は必ずしも固定されていない。

ほかの地域での訳名

[編集]中国・台湾・香港・マレーシア・シンガポールなどの中国語圏や、韓国・北朝鮮・ベトナム・モンゴルなどの漢字圏においては、ずっと「大英帝国」で呼ばれ続けている[32]。

関連図像

[編集]-

ウォルター・クレイン「イギリス帝国地図」(1886)『グラフィック』1886年7月24日号付録

-

1897年発行の世界地図

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ そのころまでには島嶼など微小な「植民地」は海外領土などに位置づけが変更されていた。

- ^ 10世紀のアゼルスタンはそのひとりである[12]。

- ^ 1585年はサー・ウォルター・ローリーが、現在のノースカロライナ州沿岸の島ロアノークに植民地を建設した年である。その目的は交易拡大や労働者の移住だけでなく、キリスト教布教によって「野蛮人」を「文明化」することにもあった。もっともローリーの一団は植民に失敗し、1590年には植民地が跡形もなく消え失せていた[13]。

- ^ 永続的居住に成功した最初の例で、ヴァージニア州のジェームズタウン植民地の建設の年である[14]。

- ^ 当時のイングランドは、国教会信徒、国教会のなかで改革を進めようとする者、国教会を見限った者など、プロテスタントといってもその有りようは千差万別であった。当時の信仰事情については、たとえば、今関(2006)、pp.9-26参照。

- ^ 名誉革命以降、戦費調達と国債償還のために消費税などが導入され、イギリスはヨーロッパ有数の重税国となっていた[16]。

- ^ a b British の訳語にない「大」の字をなぜつけるのかという問題意識が近年台頭してきている[31]。たとえば『大英帝国の伝説』(法政大学出版局)の原書タイトルは Myth and National Identity in Nineteenth-Century Britain で、直訳すれば『19世紀ブリテンの国民意識と伝説』となり、大英の文字はない。

出典

[編集]- ^ a b 平田 2015, p. 487 (33).

- ^ a b 日髙 2016, p. 17.

- ^ 中西輝政 1997, p. 154.

- ^ Jackson 2013, p. 5.

- ^ Brendon, Piers (2007). The Decline and Fall of the British Empire, 1781–1997. Random House. ISBN 978-0-224-06222-0. p. 660.

- ^ "Charles' diary lays thoughts bare". BBC News. 22 February 2006.

- ^ Brown, Judith (1998). The Twentieth Century, The Oxford History of the British Empire Volume IV. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924679-3. Retrieved 22 July 2009. p. 594.

- ^ "Britain, the Commonwealth and the End of Empire". BBC News. Retrieved 13 December 2008.

- ^ “Britain, the Commonwealth and the End of Empire”. BBC News. 13 December 2008閲覧。

- ^ 「英語」『百科事典マイペディア』。コトバンクより2021年2月6日閲覧。

- ^ A Century of Service Cable and Wireless Ltd. 1868-1968, Bournehall Press, London, 1969, "The Eastern Associated Telegraph Companies Cable Routes 1898"

- ^ アーミテイジ(2005)、p.39。

- ^ アーミテイジ(2005)、pp.101-104。

- ^ 今井(1990)、p.130。

- ^ 川北&木畑(2000)、p.78。

- ^ ブリュア(2003)、p.101。

- ^ 大貫ほか(1999)、p.60。

- ^ トンプソン(1995)、pp.137-139。

- ^ 宮本&松田(2003)、pp.287 f。

- ^ Lloyd(1996)、pp.313 f。

- ^ Louis(1986)、p.337。

- ^ Brown(1998)、p.319。

- ^ James(2001)、p.460。

- ^ Lloyd(1996)、p.316。

- ^ 篠崎, 正郎『引き留められた帝国―戦後イギリス対外政策におけるヨーロッパ域外関与、1968~82年』吉田書店、2019年。ISBN 978-4905497837。

- ^ a b イギリス帝国の歴史 アジアから考える 秋田茂著p186

- ^ イギリス帝国の歴史 アジアから考える 秋田茂著p185

- ^ Day 2002, p. 1.

- ^ Hunter 1995, p. 1305.

- ^ 近藤(1998)、pp.5-20。

- ^ 近藤(2006)、p.8。

- ^ 大英帝国 百度百科

参考文献

[編集]- デイヴィッド・アーミテイジ『帝国の誕生──ブリテン帝国のイデオロギー的起源』平田雅博・岩井淳・大西晴樹・井藤早織訳、日本経済評論社、2005年6月。ISBN 4-8188-1763-5。 - 原タイトル:The ideological origins of the British Empire。

- 今井宏 編『イギリス史 2 近世』山川出版社〈世界歴史大系〉、1990年8月。ISBN 4-634-46020-3。

- 今関恒夫『バクスターとピューリタニズム 17世紀イングランドの社会と思想』ミネルヴァ書房〈Minerva歴史叢書クロニカ 6〉、2006年12月。ISBN 4-623-04653-2。

- 『ラテン・アメリカを知る事典』大貫良夫ほか監修(新訂増補)、平凡社、1999年12月。ISBN 4-582-12625-1。

- 川北稔、木畑洋一 編『イギリスの歴史 帝国=コモンウェルスのあゆみ』有斐閣〈有斐閣アルマ Interest 世界に出会う各国=地域史〉、2000年9月。ISBN 4-641-12105-2。

- 近藤和彦『文明の表象 英国』山川出版社、1998年6月。ISBN 4-634-64510-6。

- 近藤和彦(著)、史学会編(編)「歴史理論」『史学雑誌』第115巻第5号(2005年の回顧と展望)、山川出版社、2006年3月、6-10頁、ISSN 0018-2478。

- 中西輝政『大英帝国衰亡史』PHP研究所、1997年。ISBN 978-4569554761。

- レナード・トンプソン『南アフリカの歴史』宮本正興・峯陽一・吉国恒雄訳(新訂増補版第1刷)、明石書店、1995年6月。ISBN 4-7503-0699-1。 - 原タイトル:A history of South Africa。

- 日髙, 杏子「ブリティッシュカラーカウンシルの刊行物における色彩の表記の独自性」『日本色彩学会誌』第40巻第1号、2016年、13-22頁、doi:10.15048/jcsaj.40.1_13。「この「グレート・ブリテン帝国」自体が…」

- 平田, 雅博「帝国論の形成と展開:文化と思想の観点から」『社会経済史学』第80巻第4号、2015年、475-490 (21-36)、doi:10.20624/sehs.80.4_475。「グレートブリテン帝国と他国…」

- ジョン・ブリュア『財政=軍事国家の衝撃──戦争・カネ・イギリス国家1688-1783』大久保桂子訳、名古屋大学出版会、2003年7月。ISBN 4-8158-0465-6。 - 原タイトル:The sinews of power。

- 宮本正興、松田素二 編『新書アフリカ史』(第8版)講談社〈講談社現代新書〉、2003年2月20日(原著1997年)。ISBN 4-06-149366-3。

- Brown, Judith (1998). The Twentieth Century, The Oxford History of the British Empire Volume IV. Oxford University Press. ISBN 0-19-924679-3 22 July 2009閲覧。

- Day, Matthew (2002). “Imagining Empire: Richard Hakluyt's The Principal Navigations (1598-1600) and the Idea of a British Empire”. Journeys 3 (2): 1-28. doi:10.3167/146526002782487792. "the 'Empire of Great Britain' ..."

- Hunter, Brian (1995). “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. The Statesman’s Year-Book. Palgrave Macmillan. pp. 1305-1385. ISBN 978-1-349-39297-1

- James, Lawrence (2001). The Rise and Fall of the British Empire. Abacus. ISBN 978-0-312-16985-5 22 July 2009閲覧。

- Lloyd, Trevor Owen (1996). The British Empire 1558–1995. Oxford University Press. ISBN 0-19-873134-5 22 July 2009閲覧。

- Louis, Roger (1986). The British Empire in the Middle East, 1945-1951: Arab Nationalism, the United States, and Postwar Imperialism. Oxford University Press. pp. 820. ISBN 9780198229605 24 August 2012閲覧。

- Jackson, Ashley (2013). The British Empire: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 9780199605415 2024年9月14日閲覧。

外部リンク

[編集]- 石井摩耶子『イギリス帝国』 - コトバンク

- 『大英帝国』 - コトバンク

- British Empire