ココ・シャネル

ココ・シャネル Coco Chanel | |

|---|---|

ココ・シャネル(1931年) | |

| 生誕 |

Gabrielle Chasnel[注釈 1] ガブリエル・シャネル 1883年8月19日 |

| 死没 |

1971年1月10日(87歳没) |

| 国籍 |

|

| 著名な実績 | ファッションデザイナー |

ココ・シャネル(Coco Chanel、出生名:ガブリエル・シャネル(Gabrielle Chasnel)またはガブリエル・ボヌール・シャネル(Gabrielle Bonheur Chanel)、1883年8月19日[1] - 1971年1月10日[2])は、フランスのファッションデザイナー、企業家。彼女が創設したシャネルブランドは世界有数のファッションブランドとして現在も営業している。

20世紀初頭からファッションデザイナーとして活躍し、一時的な活動停止を経て、その死に至るまで世界の代表的なファッションデザイナーであり続けた。戦間期における彼女のデザインは女性の社会進出が進んでいた当時の世相と適合し、世界のファッションスタイルに大きな影響を与えた。婦人服へのジャージー生地の導入、日常生活における利便性とファッション性を両立したスーツ、リトル・ブラック・ドレス(LBD)の概念の普及など、彼女がファッションに残した遺産は現代のファッションにも多大な影響を残しており、これらを通じてスポーティー、カジュアル・シックな服装が女性の標準的なスタイルとして確立されたとされている。さらに高級婦人服の枠組みを超えて影響力を広げ、ジュエリー、ハンドバッグのデザイン、香水の制作も行った。香水のシャネルNo.5は彼女を象徴する製品となった。また彼女自身がデザインした有名な「C」を2文字組み合わせたモノグラムは1920年代から使用されており、現在でもシャネル社のシンボルとなっている[3]:211。その影響の大きさから、彼女は『タイム』誌の20世紀の最も重要な100人にファッションデザイナーとして唯一リストされている[4][5]。

シャネルは第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるフランス占領の間、ドイツの外交官かつ諜報員であったハンス・ギュンター・フォン・ディンクラーゲ(Hans Günther von Dincklage)男爵(Freiherr)と不倫し、ドイツ当局に協力的な姿勢を取っていた。ドイツの敗北後、「裏切者」たちがコラボラトゥール(枢軸国に対する協力者)として訴追される中、シャネルは愛人のフォン・ディンクラーゲとともにスイスに亡命し処罰を免れたが、この対独協力行為(コラボラシオン)と亡命は彼女の評価に影響を与えているだけでなく、しばしば批判の対象となっている[6][7]。

戦時中のシャネルはファッションの第一線から身を引いていたが、スイスでの亡命生活の後、パリに戻り業務を再開した。戦後もファッションデザイナーとして成功し、その商品は世界的に普及した。1971年1月、パリのホテル・リッツで死去した。

来歴

[編集]幼少期

[編集]ガブリエル・ボヌール・シャネルは、1883年、洗濯婦ウジェニー・ジャンヌ・ドゥヴォル(Eugénie Jeanne Devolle、以下、ジャンヌ)の子として、フランスのメーヌ=エ=ロワール県ソーミュールの、修道女会(Sœurs de la Providence)が運営する慈善病院(救貧院)で生まれた[8]:14[9]。ガブリエルはジャンヌとアルベール・シャネル(Albert Chanel)の第二子であり、姉のジュリアが1年ほど前に生まれている[9]。アルベール・シャネルは各地を回って作業着や下着を売り歩く行商人で[10]:27、定住所を持たず市場のある町から町へ移動する生活を送っていた。アルベールがジャンヌ・ドゥヴォルと結婚したのは1884年のことである[8]:16。これはジャンヌの家族に説得されてのことであった。一家は「協力して、事実上」、すでにアルベールに結婚のための「費用を支払っていた」のである[8]:16。

ガブリエル・シャネルの出生届には「Chasnel」と記録された。この時ジャンヌは体調不良で届出に立ち会うことができず、アルベールは「不在」であった[8]:16[11]:41。両親不在のもと、代理人の手で行われた出生届で姓の綴りが間違って登録されたのはおそらく事務的な手違いである。アルベールとジャンヌの間には二男三女があり、一家はブリーヴ=ラ=ガイヤルドの「一部屋だけの住居にすし詰めで」暮らしていた[9]。

ガブリエルが12歳の時[3][12] 、母ジャンヌが死去した。ガブリエルことココ・シャネルは母が32歳で結核により死亡したと後に主張しているが[8]:18、「これは必ずしも死因の正確な診断とは言えず、むしろ貧困、妊娠、そして肺炎が原因であった可能性が高い」[9]。父アルベールは息子2人を農場労働者として送り出し、娘3人はオーバジーヌの聖母マリア聖心会(religieuses du Saint Cœur de Marie)が運営する孤児院に預けた。聖母マリア聖心会は「捨てられて孤児になった少女たちのために家庭を与えるなど、貧しく排除された人々を保護するために設立された」修道会であった[8]:27。孤児院での生活は、厳格な規律が課せられる厳しく質素なものであったが、ここで裁縫を学んだことは、彼女の後の仕事につながる経験であった可能性がある。しかし、彼女にとって孤児院送りとなったことは耐え難い惨めな経験であり、後に伝記作家やジャーナリストたちが彼女にインタビューを行った時もそこでの生活について一切語ることはなかった[11]:58。フランスの作家エドモンド・シャルル=ルーは、ヴィシーに住んでいた頃のシャネルが大切な男性を亡くした際、友人に漏らした「私がどんなふうに感じているか、わざわざ説明しなくても結構よ。こんな思いは、とても小さなころから知ってたわ。私はすべてをはぎとられて死んだのよ……。こんなことは十二のときに経験済み。人間はね、一生のうちで何度でも死ぬものなのよ……」という言葉を記録している[11]:60。

18歳になるとオーバジーヌの孤児院を出なければならなかったため、彼女は次にムーランの町のカトリック女子寄宿舎に預けられた[11]:70。

シャネルが晩年に語った子ども時代の話、特に母の死後のそれには多くの矛盾があり、様々な魅力的な物語が付け加えられているが、このような話は概ね事実ではない[9][11]:57。このような「作り話」には、母親が死んだ後、父が運命を切り開くべくアメリカに向かい、自分は二人のおば(このおばたちは架空の人物であり実在しない)に預けられたとか[11]:66、生年は1883年ではなく1893年であるといったものがある[13][14][15]。また、ミドルネームであるボヌール(「幸福」の意)は洗礼式の際に彼女を洗礼盤の上に運んだ修道女が将来の幸福を祈って名付けたものだとも語っているが、洗礼証書にはガブリエルの名前しかなく、これも創作であると見られる[11]:43。

舞台への挑戦

[編集]オーバジーヌで6年間裁縫を学んだ後、シャネルはある仕立て屋で職を見つけた[16]。そして副業として騎兵将校の溜まり場となっていたキャバレーで歌を歌ってもいた。シャネルはムーランのパビリオンのカフェ・コンセール(当時人気の娯楽の場)「ラ・ロトンド(La Rotonde)」で舞台デビューとなる歌を歌った。彼女の仕事はposeuse(ポーズ嬢、スターたちが舞台で入れ替わる幕間の場を繋ぐパフォーマー)であった。給料は出なかったため、その収入源はテーブルを周ってチップを集めることであった[11]:100。彼女が「ココ(Coco)」という名前を得たのはこの頃である。彼女が夜にこのキャバレーで歌う時、しばしば歌った歌が「ココを見たのは誰?(Qui qu'a vu Coco ?)」であった。彼女はココというニックネームを父親から与えられたものだと言うのを好んだが[17]、「ココ(Coco)」は彼女のレパートリーの曲「ココリコ(Ko Ko Ri Ko)」(「コケコッコー」の意)及び「Qui qu'a vu Coco ?」、または囲い者を暗喩するフランス語の単語「cocotte」から来ていると考えられている[18]。poseuseとしてのココは売れっ子であったが、田舎の舞台での脇役は彼女を満足させるものではなく、都会のより本格的な舞台の上で活躍することを目指すようになっていた[11]:102。

1906年、シャネルは温泉リゾート地ヴィシーに向かった。ヴィシーは林立するコンサートホール、劇場、カフェを誇っており、彼女はそこで芸能人として成功することを夢見た。しかし、競争の激しいヴィシーで実績のない人間には機会はほとんどなかった。半ば素人の娘をposeuseとして舞台に置くという演出も、もはや時代遅れの田舎の習慣であり、ヴィシーでposeuseとしてデビューの糸口を掴む道はなかった[11]:113。シャネルは幾度かのオーディションを受けたが、その容姿こそ評価されたものの歌声に対する評価は低く、舞台の仕事を得ることはできなかった[11]:118。貸衣装やレッスン代がかさみ、何としても職を見つけなければならなかったシャネルはグランド・グリーユ(Grande Grille)でdonneuse d'eauとして勤務した。この仕事は、治癒効能があるとして有名なヴィシーのミネラルウォーターをグラスに注いで分けるというものであった[11]:118。ヴィシーの行楽シーズンが終わると、シャネルはムーランの古巣「ラ・ロトンド」に戻った。この時には彼女は自分の将来において舞台での成功が見込めないことを認識していた[11]:119。

バルサンとカペル

[編集]

ヴィシーに出る前、ムーランでシャネルはフランス軍の元騎兵将校かつ繊維業者の息子であるエティエンヌ・バルサンと出会った[11]:106。バルサンは兵役後に両親の遺産を受け継ぎ多大な資産を抱え、またプレイボーイで鳴らしていた人物であった。シャネルが23歳の頃、彼は遺産を使ってコンピエーニュ近郊ロワイヤリュー(Royallieu)のシャトーを購入し、そこで競走馬の育成を始めた。この地域は樹木が並ぶ乗馬道と狩猟場で知られていた[11]:126。この計画を聞いたシャネルは同行を望み、バルサンの愛人となってロワイヤリューで生活を始めた。そこでの生活は自堕落なものであった。バルサンの富によってシャネルは言外にあらゆる退廃を伴うパーティーでの歓楽、美食に溺れることが可能となった。バルサンはシャネルに卑小な「豊かな生活」―ダイヤモンド、ドレス、そして真珠―を浴びせかけた。

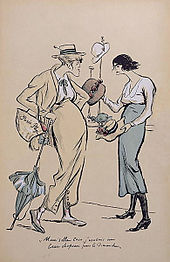

バルサンはシャネルを社交界の場に立たせようとはしなかったが、競馬狂いであった彼の下でシャネルは乗馬を学び、馬に熱中した。この経験は後のシャネルのデザインに影響を与えている。当時のフランスでは、富裕な女性の服装はルイ16世(在位:1774年-1792年)時代のような装飾豊かでボリュームのあるものが流行しており、ロングスカートやつば広帽子のために彼女たちは移動の際に男性の補助が必要であった[11]:140。着飾った姿は富と地位を証明するものであり、女性たちが敢えてこれを拒否することもなかった[11]:140。新しく登場していた自動車と異なり、乗馬は上流階級の婦人たちも行うものであったが、乗馬時の服装もロングスカートが普通であったため横座りで騎乗しなければならず、またスカートがはためいた時に足首を露出させないように乗馬用のブーツも必要であった[11]:141。しかし、こうした作法に無頓着、あるいは無知であったシャネルは現地の仕立て屋に自分の体形に合わせて乗馬用のズボンを作るように求めた。これはズボンが明確に男性用のものであった当時としては突拍子もない話であり、エドモンド・シャルル・ルーはシャネルが仕立て屋に出した注文について「彼女は自分がいかに過激なことを言っているのか気づいていなかったに違いない」とコメントしている[11]:142。当時のシャネルを知る人々によれば、彼女は才能ある馬の乗り手であり技術は確かなものであったという[11]:142。

1909年、シャネルはバルサンの友人の一人、ボーイ・カペルと関係を持ち始めた[19]。シャネルは晩年に当時を「二人の紳士が私の熱く小さな体を巡って競り合っていた」と回想している[20]:19。カペルは富裕なイギリスの上流階級で、シャネルをパリのアパルトマンに住まわせ、彼女の最初の店舗の出店費用も提供した。カペルの服装のスタイルがシャネルのデザインセンスに影響を与えたと言われている。シャネルNo.5の容器デザインの原型となったデザインには2つの説があるが、その両方がシャネルとカペルの関係に関わるものである。一つはシャネルはカペルが革製の旅行鞄に忍ばせていたシャルベのトイレタリー・ボトルの直交する斜線を採用したというものであり[21]、もう一つはカペルが使用していたウイスキー・デカンタのデザインを採用したというものである[22]:133。シャネルとカペルは共にドーヴィルのようなファッショナブルなリゾート地で時を過ごした。しかし、シャネルは彼と身を落ち着けることを望んでいたものの、カペルが彼女に対して誠実であったことはなかった[19]。二人の関係は9年間続いた。カペルがイギリスの貴族であるダイアナ・ウィンダム夫人(Lady Diana Wyndham)と1918年に結婚した後でさえ、カペルはシャネルとの関係を完全に絶つことはなかった。カペルは1919年12月22日、交通事故で死亡した[23][24]。事故現場の道路脇に設置されたカペルの事故の記念碑はシャネルが依頼したものであると言われている[25]。後にシャネルは友人のポール・モランに「彼こそ私が愛したただ一人の男」と語り、その死について「彼の死はわたしにとって恐るべき打撃だった。わたしはカペルを失うことですべてを失った。」と述懐している[26]:75。

バルサンと暮らしている間、シャネルは主にバルサンの家に出入りする女性たちのために帽子をデザインしていた。当初これは暇つぶしのようなものであり、また当時の標準と比較して極めてシンプルなシャネルのデザインは一種のアート表現であるように捉えられた。そのため、帽子はむしろ話の種として女友達を不思議がらせたりするために作られたものであった[11]:165。しかし、シャネルが生活を変えて再び芸能人としての道を目指したいと言い出した時、その道での成功はないと考えたバルサンが代わりに帽子作りをすることを提案し、カペルの説得も受けた彼女はこれに同意した[11]:164。1910年に婦人用帽子職人のライセンスを取得し、ヴァンドーム広場に近いパリで最もファッショナブルな地区のカンボン通り21番地にブティック「シャネル・モード(Chanel Modes)」を開店した[27]。この場所は既に被服業界の拠点が確立されていたため、シャネルはこの店では彼女が作った帽子のみを販売した。シャネルの製帽業者としてのキャリアは舞台女優ガブリエル・ドルジアが1912年に演出家フェルナン・ノジエールの作品『ベラミ(Bel Ami)』(ギ・ド・モーパッサンの小説『ベラミ』の戯曲化)でシャネルの帽子をかぶったことを通じて花開いた。その後、ドルジアは『レ・モード(Les Modes)』誌に掲載された写真において再びシャネルの帽子のモデルとなった[27][28]。

クチュリエールとして

[編集]1913年、シャネルはアーサー・カペルの資金提供でドーヴィルにブティックを開業し、レジャーやスポーツに適した豪華でカジュアルな服装を打ち出した。シャネルの製品は当時主に男性用下着に使用されていたジャージーやトリコットのような安手の生地で作られていた[27]。ブティックの立地は最高であり、ドーヴィルの中心にあるファッショナブルな通りにあった。ここでシャネルは帽子、ジャケット、セーター、そしてセーラーブラウスのマリニエール(marinière)を販売した。シャネルは妹のアントアネット(Antoinette)と同い年の父方の叔母アドリエンヌ(Adrienne)という2人の家族から献身的な支援を受けた[10]:42。アドリエンヌとアントアネットはシャネルの作品のモデルを務め、毎日のように街と遊歩道を練り歩きシャネル製品を宣伝した[10]:107–08。

シャネルはドーヴィルでの成功を再現することを決意し、1915年にビアリッツに本格的な店舗を出した。スペインの富裕層の顧客に近いコスタ・バスカのビアリッツは金持ちグループや第一次世界大戦で自国から亡命してきた人々の遊び場であった[29]。ビアリッツの店舗はフロントがなくカジノの正面の別荘内にあった。1年間の営業で、この地でのビジネスが極めて有利なものであることが証明され、1916年にはシャネルはカペルが提供した原資を返済することができるようになった[10]:124–25。ビアリッツでシャネルは追放されたロシア貴族のドミトリー・パヴロヴィチ大公と出会った。シャネルと大公はロマンティックなひと時を過ごし、その後何年もの間密接な関係を維持した[10]:166。

1918年、シャネルは事業を拡大し、同じカンボン通りの31番地に新店舗を開店した。1919年までに職業を「クチュリエール」として、この店舗をメゾン・ド・クチュール(maison de couture)として登記[27]。現代的なブティックを目指す彼女は、1921年から、香水のほか、衣服や帽子に合ったアクセサリーを、次いでジュエリーや化粧品なども販売するようになった。敷地もさらに拡大し、1927年までに、カンボン通り23番地から31番地までの一画に相当する5件の不動産を保有した[30]。

1920年の春(恐らくは5月)、シャネルはバレエ・リュスの団長セルゲイ・ディアギレフによってロシアの作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーに引き合わされた[31]。夏の間に、シャネルは戦後、ストラヴィンスキーの一家がソヴィエト連邦から逃れ住処を探していることを知った。彼女はストラヴィンスキー一家をパリの郊外のギャルシュにある自分の新居ベルレスピロ(Bel Respiro)に招待し、彼らが適当な住居を見つけることができるまでの間住まわせた[31]:318。彼らは1920年9月の第2週にベルレスピロに到着し[31]:318、1921年の5月まで滞在した[31]:329。シャネルはまた、バレエ・リュスの新たなストラヴィンスキーの新作(1920年)、『春の祭典(Le Sacre du Printemps)』の金銭的損失をディアギレフへの匿名の贈与で補填した。その金額は300,000フランと言われている[31]:319。クチュール・コレクションの発表に加えて、シャネルはバレエ・リュスのためのダンス衣装のデザインに没頭した。1923年から1937年にかけて、彼女はディアギレフとダンサーのヴァーツラフ・ニジンスキーが振付た作品群、特に『青列車(Le Train bleu)』、ダンス・オペラの『オルフェ(Orphée)』と『オイディプス王(Œdipe roi)』に協力した[32]:62[33]:69-70。

1922年、テオフィル・バデールは彼が創設したギャラリー・ラファイエットでシャネルNo.5を販売したいと思い、パリロンシャン競馬場で、シャネルを実業家のピエール・ヴェルテメールに紹介した[34]。1924年、シャネルはピエール・ヴェルテメールとポール・ヴェルテメールの兄弟と契約を結んだ。この兄弟は1917年以来、高名な香水・化粧品ブランドのブルジョワの経営陣であった。彼らは企業法人パルファム・シャネル(Parfums Chanel)を創設し、ヴェルテメール兄弟がシャネルNo.5の生産、マーケティング、流通の費用全額を出資することに合意した。利益の70パーセントをヴェルテメール兄弟が受け取り、20パーセントがバデールの取り分であった。株式の10パーセントを保有するシャネルは名前を「パルファム・シャネル」にライセンス供与し、事業経営からは退いた[35]:95。シャネルNo.5が爆発的なヒット製品となるにつれ、この契約に不満を強めたシャネルは20年以上の歳月をかけてパルファム・シャネルの完全な経営権を取得するための努力を続けることになる[34][35]。彼女は、ピエール・ヴェルテメールは「私をハメた盗賊だ(the bandit who screwed me)」と発言している[35]:153。

友人と恋人たち

[編集]シャネルは戦間期の間、政治的・文化的に大きな影響を残す人々と様々にかかわった。この頃に彼女と関係をもった恋人や友人の中には彼らの死まで交友が続き彼女に影響を与え続けた人物もいる。彼女がパリに購入した自宅には友人たちが出入りし、その中にはディアギレフの他、当時パリにいたパブロ・ピカソやジャン・コクトー、シャネルの最も親しい友人となるミシア・セール、シャネルの恋人となり行動・精神面で大きな影響を残す詩人ピエール・ルヴェルディ、そして同じく深い恋愛関係を築いたイラストレーターのポール・イリーブらがいた。また、彼女はイギリスの貴族との関係を通じてイギリスの上流階級と交友を持つようになった。

ミシア・セールは長くシャネルの友人であり続けた人物の1人である。彼女はパリのボヘミアン・ブルジョワで、スペインの画家ホセ・マリア・セールの妻であった。シャネルとセールは似た者同士で惹かれ合ったと言われる。当時のミシアの目にシャネルがどのように映っていたのかについて、伝記作家らは「シャネルの天才、気前の良さ、破壊的なウィットを伴う激情、痛烈な毒舌、熱狂的な破壊性は誰をも惹きつけると同時に愕然とさせた」と評している[32]:34。シャネルとミシアは2人とも修道院で学んでいた経験があり、共通の興味と信頼を保ち続けた。彼女たちはまた、薬物の使用も共有していた。1935年までにシャネルは薬物を利用する習慣を持つようになっており、人生の終わりに至るまで日常的にモルヒネを注射していた[36]:5:80–81。チャンドラー・バールの『匂いの帝王(The Emperor of Scent)』によれば、ルカ・トゥリンは著作の中で、シャネルは「パリで最も素晴らしいコカインパーティーを催したのでココと呼ばれた」という根拠のない噂を広めた[37]。

作家のコレットはシャネルと同じ社会的なサークルに加っており、随筆集『牢獄と天国(Prisons et Paradis)』(1932年)の中でアトリエで働いているシャネルについて次のような奇態な説明を残している。「全ての人間の顔がある動物に似るとするならば、マドモアゼル・シャネルの顔は小さな黒い雄牛である。彼女のカーリーな黒髪は仔牛のそれであり、彼女の額から眉の上を通って落ち、彼女の頭の上をあらゆる動きで踊っている[10]:248。」

シャネルはミシアを通じて知り合った詩人ピエール・ルヴェルディと、1919年から交際を始めた[28]:244。ルヴェルディとの交際はシャネルにとって思い出深いものであったらしく、作家エドモンド・シャルル・ルーは晩年に虚言癖が強くでるようになった頃のシャネルでも素直にその名前を出すことのできた人物として、アーサー・カペルとならんでルヴェルディを挙げている[33]:48。定期刊行物に掲載された、シャネルのものとされる伝説的な名言はルヴェルディの助言の下で、共同で作られたものとされている。

シャネルの書簡を検討すると、彼女が書いた手紙の不器用さと、シャネルのものとされる名言の作者の才能の間に完全な矛盾があることが明らかになる...ルヴェルディは彼女が自分の「職業(メティエ[38])」について書いたわずか数篇のアフォリズムを修正し、さらにこの「シャネリズム(Chanelisms)」(シャネル名言集)に、人生や美的感覚、または魅力や愛などについて、より一般的な考察を加えたのである[10]:328。

しかし、ルヴェルディはカトリックに帰依し信仰の道に傾斜するに従いシャネルとの関係も断ち始めた[33]:62。ルヴェルディが1926年に北西部サルト県のソレムに隠棲した後も両者は連絡を維持したが、重要な関係は終わった。

後述するイギリス貴族との交際が終わった1930年代には、シャネルはイラストレーター・デザイナーのポール・イリーブと交際するようになった。二人の関係は深く、1935年にイリーブが急死するまで続いた。イリーブは強烈な国粋主義・反共和主義者であり、風刺週刊新聞の『ル・テモワン(証人)』[39][40]を発行していた。シャネルはイリーブに惚れ込み、イリーブの活動に資金提供を行った。友人のミシア・セールは当時のシャネルについて「ココが生まれて初めて人を愛している」と発言している[33]:143。

英国貴族との関係

[編集]

1923年、ケンブリッジ侯爵の隠し子と言われているヴェラ・ベイト・ロンバルディは、シャネルに最上級の英国貴族社交界に加わることを認めた。これは政治家ウィンストン・チャーチルやウェストミンスター公のような貴族、およびエドワード8世のような王族ら、重要人物を中心に運営されているエリートのグループであった。1923年にモンテ・カルロにおいて、当時40歳のシャネルはロンバルディによって大富豪であるウェストミンスター公ヒュー・リチャード・アーサー・グローヴナーに紹介された。彼は親しい人々から「ベンドア(Bendor)」と呼ばれていた。ウェストミンスター公はシャネルに豪華な宝石、高価な美術品、ロンドンの有名なメイフェア地区にある邸宅を気前よく与えた。彼とシャネルの関係は10年続いた[36]:36–37。

公爵に紹介されたのと同じように、再びロンバルディを通じて、ロンバルディの従兄弟であった王太子(プリンス・オブ・ウェールズ)のエドワード8世に紹介された。エドワード8世はシャネルに惚れ込み、シャネルとウェストミンスター公の関係を知りつつ彼女を追いかけた。エドワード8世がシャネルのアパルトマンを訪れ、自分を彼に親しい人々と同じように「デーヴィッド(David)」と呼ぶように求めたというゴシップがあった。数年後、『ヴォーグ』誌の編集者ダイアナ・ヴリーランドは「情熱的でひたむきで、猛烈に独立心旺盛な、その存在そのものが偉業であるシャネル」はエドワード8世と「すばらしいロマンティックなひとときをともにしたことがあった」と書いた[32]:71。

1927年、ウェストミンスター公はアルプ=マリティーム県(プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏)にあるロクブリュヌ=カップ=マルタンに購入した土地をシャネルに贈り、シャネルはそこに別荘(villa)を建設した。これは建築家のロベール・ストレイツ(Robert Streitz)によって建てられ、彼女はこれをラ・パウザ(La Pausa、休息所)と呼んだ[41]。ストレイツは階段とパティオのコンセプトにシャネルが若き日を過ごしたオーバジーヌ修道院から影響を受けたデザイン要素が取り入れた[36]:48–49[42]。ウェストミンスター公とシャネルの関係はゴシップ誌に結婚を噂されるほどのものになり、ウェストミンスター公自身もシャネルに仕事を辞めてパートナーになることを求めていた[32]:85。しかし、シャネルが結婚することはなかった。なぜウェストミンスター公と結婚しなかったのか、と問われた時、シャネルは「ウェストミンスター公爵夫人は何人もいました。シャネルは1人しかいません」と答えたと言われる[43]。

映画用のデザイン

[編集]

1931年、モンテ・カルロにいる間にシャネルは共通の友人であったドミトリー・パヴロヴィチ大公を通じて映画プロデューサーのサミュエル・ゴールドウィンと知り合った。ドミトリー・パヴロヴィチ大公は最後のロシア皇帝(ツァーリ)ニコライ2世の従兄弟である。ゴールドウィンはシャネルに興味深い提案を行った。それは総計100万ドル(今日のおよそ7500万ドルに相当)の報酬でMGMのスターたちのための衣装デザインを依頼し、そのためにシャネルをハリウッドに2年間招聘するというものであった。シャネルはこの依頼を受け、友人のミシア・セールと共にハリウッドに渡った[33]:121-123。彼女は「映画が私に何を与え、私が映画に何を与えられるかを確かめるために」ハリウッド行きに同意したと語った[22]:163。

シャネルのハリウッド訪問は大きな話題を呼び、当代一流の映画関係者(美術監督のミッチェル・ライゼンや映画監督のセシル・B・デミルなど)がシャネルとともに仕事をした[33]:127。また、彼女はマーヴィン・ルロイ監督の映画『今宵ひととき』(1931年)でグロリア・スワンソンが身に着けた衣装と、ローウェル・シャーマン監督の映画『黄金に踊る』(1932年)でアイナ・クレアが身に着けた衣装をデザインした。また、グレタ・ガルボとマレーネ・ディートリヒの二人が個人的な顧客となった[44]。

しかし、ハリウッドにおけるシャネルのデザインは成功したとは言えなかった。たとえシャネルのデザインであっても、ハリウッドのスターたちは必ずしも喜びはしなかったし、毎回シャネルの衣装を身に着けることに抵抗もした[33]:128。『ザ・ニューヨーカー(The New Yorker)』誌はシャネルとハリウッドがうまく連携できなかった理由を「シャネルは、一人の女性をまさしく一人の女性として表現しようとした。ところがハリウッドの人間は、一人の女性を演出する際、何よりもまず、まるで女性が二人いるかのように表現しようとする。シャネルは、そんなハリウッド式のスタイルがあるとは思ってもみなかったのだ。」と書き、シャネルのデザインは映画界の大物たちにとっては派手さが足りなかったのだろうと推測している[33]:129。

シャネルはハリウッドでの経験について多くを語っていない。シャネルの伝記を書いたジャーナリスト・作家のマルセル・ヘードリッヒはハリウッドでのシャネルにほとんど触れておらず[28]、エドモンド・シャルル・ルーはシャネルから苦労してハリウッドについての話を聞き出したことを語っているが、その話の内容は次のようなものであった。

「ハリウッドはどうでした?」「おしりとおっぱいの殿堂ってとこね。」...「キャバレーの<フォリー=ベルジェール>の夜会みたいなものよ。女の子はみんな綺麗で、羽根飾りをつけてた。それだけ」「でも……」「でもなんてないの。だいたい"超"がつくものなんて、どれもこれも同じよ。超性(性染色体の比率が乱れた中性の有機体)にしろ、超大型プロダクションにしろ……ああいうものはみんな、いつかかならずだめになる...」「ではハリウッドの雰囲気はどうでしたか?」「幼稚ね……ミジアなんか、私よりもっとうんざりしてたわ。私は笑ってただけ。いつだったか、ある有名な俳優さんのお宅に二人で招待されたことがあったんだけど、その俳優さん、私たちに敬意を表するためだとかいって、庭の木を青く塗っちゃってたの。気をつかってくれたんでしょうけど、ちょっと幼稚ね……」[33]:125

しかし、シャネルがハリウッドで仕事をしたこと自体は大きな宣伝効果を発揮しており、また彼女はハリウッドの映画産業から「写真映り(photogeny)」の概念を学び取り、以降の仕事において「写真映り」に配慮するようになる[33]:128。

シャネルのデザインがうまくハリウッドに適合しなかったことから、予定されていた二度目のハリウッド訪問は中止になり、ハリウッドとの関わりは終わった[33]:129。しかし、シャネルはいくつかのフランス映画の衣装デザインは続けた。その中にはジャン・ルノワール監督の1939年の映画『ゲームの規則』があり、彼女は「ラ・メゾン・シャネル(La Maison Chanel)」としてクレジットされている。彼女はルノワールをルキノ・ヴィスコンティに紹介した。彼女はヴィスコンティというイタリア人が映画業界で働きたがっていることに気付いていた。ルノワールはヴィスコンティに好感を持ち、次の映画プロジェクトに彼を連れて行った[8]:306。

スキャパレッリとの競争

[編集]シャネルのクチュールは1935年までに4,000人を雇用する営利企業になっており大きな利益をあげていた[44]。しかし1930年代の間に、オートクチュールの王座におけるシャネルの地位は脅かされるようになった。1920年代のフラッパーのボーイッシュな装いと短いスカートは瞬く間に姿を消した。ハリウッドの映画スター用のシャネルのデザインは成功せず、期待されたほどには彼女の名声を高めなかった。さらに深刻だったのは、最大のライバルであったエルザ・スキャパレッリがシャネルを上回る評判を呼んだことである。シュルレアリスムへの遊び心ある援用で満ちていたスキャパレッリの革新的デザインはファッション界において圧倒的な賞賛を集め、熱狂を生み出した。

さらに、1936年にフランス全土で発生した大規模なゼネストが苦境にあったシャネルをいらだたせた。シャネルのクチュールで働く従業員・お針子たちもまた、有給休暇や週給制の実施、労働時間の短縮などを求めてストライキに突入し、シャネルは自分の店から追い出された[33]:175。シャネルは従業員側のあらゆる要求を拒否しようとし、後にこのストライキに参加した人々を「病気」だと罵っている[33]:172。しかし、スキャパレッリとの競争のために強硬姿勢を貫くことができず、次シーズンのコレクションの発表が不可能になる段まで話が進むと、譲歩を余儀なくされた[33]:175, 179。彼女はストライキに参加した従業員を恨み、この経緯を長く引きずることになる[33]:179。

強力なライバルの出現、従業員の反乱に加え、この時期のシャネルはスランプにも悩まされていた[33]:181。彼女はジャン・コクトーの依頼を受け、彼が台本のオペラ『エディプス王』でコラボレーションした。この時に彼女がデザインした衣装は俳優の背格好や肌の色ごとに長布を巻くというものであったが、評論家からも観客からも惨憺たる評価で迎えられた。エドモンド・シャルル・ルーはこれについて「あまりに醜悪で、負傷者かおむつをあてた赤ん坊にしか見えなかった」と言う評を紹介している[33]:182。彼女はまたバレエ・リュス・ド・モンテカルロの作品、『バッカス祭(Bacchanale)』の衣装にも関与した。衣装デザインはサルバドール・ダリによって行われた。しかしながら、1939年9月3日にイギリスが対独宣戦布告を行ったことで、バレエ・リュスはロンドンへ去ることを余儀なくされた。彼らがヨーロッパに残した衣装は、ダリの最初のデザインに従ってカリンスカ(Karinska)によって作り直された[45]。

第二次世界大戦

[編集]1939年、第二次世界大戦が始まると、シャネルは突如、ブティックだけを残してカンボン通り31番地の作業場(アトリエ)を閉め、お針子全員を解雇した[29]:183[28]:260。シャネルが作業場を閉鎖した理由は良くわかっていないが、1936年にストライキを行った従業員に対する報復であると見られる場合が多い[33]:183[32]:164。彼女自身は「戦争のせいで仕事をやめた」と語っており、この判断は戦時中に服を買うような人々の存在が想像もできなかったからだとしている[28]:260。この行動は強い批判を浴び、経営者組合は考え直すように説得を行ったが、シャネルは断固として再開を拒否した[33]:184-185。

ドイツが1940年にフランスを占領すると、シャネルはドイツ軍人たちが好んで居住先に選んだホテル・リッツに住んだ。この頃にシャネルはパリ駐在のドイツ外交官・諜報員のハンス・ギュンター・フォン・ディンクラーゲ男爵(フライヘア)と交際していたことが知られており[33]:204[28]:259、彼女のアパルトマンを徴発しないという保証をドイツ側から得ていた[28]:263。ディンクラーゲとシャネルがいつどこで知り合い、いかなる関係を築いていたのかはよくわかっていない。彼女自身の言によれば両者は「長年の」友人であった[33]:204。

長期にわたって続いていたパルファム・シャネル社を巡るシャネルとヴェルテメール兄弟の争いにもこのドイツによる占領は大きな影響を及ぼした。ナチスの方針ではユダヤ人の資産は「アーリア人」の所有に移されなければならなかった[33]:208[22]:192。ヴェルテメール兄弟はドイツによる占領の前にフランスを離れアメリカに亡命したが、反ユダヤ主義を前面に出すドイツの下でパルファム・シャネルに対する自分たちの財産権が安全でないことを予想し、1940年5月にフランス人カトリック教徒(即ち「アーリア人」)の実業家・事業家フェリクス・アミオにパルファム・シャネルの株を売却した[22]:192。アミオは以前からヴェルテメール兄弟の知己がある人物であり、ドイツ当局とフランスの行政組織はこれがユダヤ人であるヴェルテメールの資産を守るための目くらましに過ぎないものと判断し、突撃隊(SA)が彼を連行して尋問した[22]:193[46]。

この時、パルファム・シャネル社の「アーリア化」が実際に行われているかどうかを調査するべくヴィシー政権によって任命された臨時行政官ジョルジュ・マドゥーは、1931年までパルファム・シャネルの取締役を務めていた人物で、ココ・シャネルと密接な関わりを持っていた[22]:193。シャネルはこの状況を利用できると考えた[33]:208。マドゥーが「アミオ氏の主張はまったくの虚偽だと思わざるを得ない。パルファム・シャネルはまだユダヤ人の企業だ」という結論を出した後の1941年5月5日、シャネルはマドゥーへ「私は、パルファム・シャネルの全株式の買い手となります。…これはいまだにユダヤ人の所有となっていますが、あなたはアーリア人にこれを譲渡するまたは譲渡させる任務を担っています」と連絡し、(アーリア人である)自分が同社を所有することで「アーリア化」は実現できると主張した[46]。さらに「私は明白な優先権を持っています。......この事業の創設以来、私が自分の作品から受け取っていた利益は不当なものです。......過去十七年間に私が苦しめられてきた偏見をある程度修正していただけるものと考えています[22]:194」とも書いている。第三帝国の法に照らせば、パルファム・シャネルに対する所有権は「今だユダヤ人の財産」になっているが、所有者であったヴェルテメールらはすでにこれを法的に「放棄している」状態であると解釈可能であった[22]:193[47]。

アミオは度重なる尋問を受けるなど、その立場は安泰とは程遠かったものの、賄賂などを駆使し第三帝国の支配地においてシャネルNo. 5の販売を維持し続けた[22]:194。こうして、ヴェルテメール兄弟の予防策は成功し、シャネルの試みは阻止された[33]:210。アミオは戦後にパルファム・シャネルをヴェルテメール兄弟の手に返した[22]:195[47]。

ナチスの諜報活動との関わり

[編集]

戦時中、シャネルはドイツの諜報活動に関与していた。彼女が参加した最も有名な任務はモデルフート作戦(Modellhut、'Operation Model Hat')である。シャネルは連合国優位に傾く戦局の中で、シャネルの友人であった当時のスペイン駐在イギリス大使を通じてイギリス首相ウィンストン・チャーチルを説得し和平の仲介を行うことを買って出た[32]:256[33]:215[6][7]。シャネルの考えは「誇大妄想」と評されるようなものであったが[33]:215、ディンクラーゲを始めシャネルの考えに同調する人々が存在したことで実行に移された[33]:217。シャネルとディンクラーゲは国家保安本部でヴァルター・シェレンベルクに報告を行い、その場でシャネルがディンクラーゲに提案した計画も報告されることになっていた[6][7]。1943年末、または1944年初頭、シェレンベルクはシャネルの提案を入れてイギリスに分離講和を考慮させる計画を実行した。シェレンベルクは型破りな手法を用いるという欠点があった[6]。戦争終結時にイギリスの諜報機関によって尋問された時でも、シェレンベルクはシャネルが「政治的交渉をチャーチルと行うのに十分なほど彼の知己を得ている」という見解を維持していた[36]:169。結局このミッションは失敗した。イギリス情報機関(M16)の尋問調書の記録によって、マドリードに到着した後、騙されてメッセンジャーとして採用されシャネルらに同行していたロンバルディがイギリス大使館にシャネルを含む自分の同行者全員がナチスのスパイだと伝えたことで計画が破綻したことが明らかになっている[32]:275[36]:174–75。

シャネルに対する告発

[編集]1944年9月のパリ解放の2週間後、シャネルはホテル・リッツで逮捕されフランスの粛清委員会に尋問された[48][33]:253。逮捕された時、シャネルは強い恐怖を覚えフランス国内兵や対独レジスタンスを激しく罵った[33]:253。しかし数時間でシャネルは解放された。これほど早く解放された理由は「極めて有力な人物のコネ」があったからであると考えられる[33]:255。

エドモンド・シャルル・ルーはその人物が誰であるのか全く手掛かりがないとしているが、多くの場合これはチャーチルであると考えられている[32]:293[28]:271。ハル・ヴォーンはシャネルの姪孫であるガブリエル・パラス・ラブリュニー(Gabrielle Palasse Labrunie)に対する電話インタビューで、シャネルは自宅に戻った時、「チャーチルが私を解放してくれた」とメイドに言ったという証言を得ている[32]:293。

シャネルに対するチャーチルの介入の度合いは、戦後にゴシップと疑惑の種となった。もしシャネルが自身の活動について裁判で証言することを強制された場合、イギリスのトップクラスの官僚や社会的エリート、そして王室の親ナチ的態度と活動が暴露されるだろうと人々が心配したのだと、あるウィンザー公の伝記作家は書いている[32]:294。

1944年にフランスが解放された時、シャネルは自身の店のウィンドウに全てのGIにシャネルNo.5を無料で提供すると書いたメモを残した。この最中、彼女はナチスの諜報活動に協力したことで犯罪者として告訴されるのを避けるためスイスに亡命した[49]。

1949年、パリに来て捜査官たちの前に立つように要求されたシャネルは、ゲシュタポの諜報員ルイ・ド・ヴォーフルラン男爵(Baron Louis de Vaufreland)の戦争犯罪裁判で彼女の活動について示された証言に立ち向かうため、亡命先のスイスを離れた。シャネルは全ての告発を否定した。彼女は潔白の証として、裁判長(presiding judge)ルクレール(Leclercq)に「前イギリス大使のダフ・クーパーさんに証言をお願いすることもできます。イギリス上流社会で私がどれほどの信頼をいただいているか、あの方が証明してくださるでしょう」と発言している[32]:312。

戦後の生活とキャリア

[編集]シャネルはスイスへ移った後、そこでディンクラーゲとともに数年を過ごした。パルファム・シャネルを巡るヴェルテメール兄弟との経営権争いは戦後も続いた。業界はパルファム・シャネルの経営権を巡る法的闘争を興味と若干の懸念を持って見守っていた。本係争における利害関係者たちは戦時中のシャネルとナチスの関係がもしも公に知れ渡れば、シャネルブランドの名声と地位に深刻な影響を及ぼすと認識していた。『フォーブス』誌はヴェルテメール兄弟が抱えていたジレンマを、(ピエール・ヴェルテメールにとって)「訴訟は、シャネルの戦時中の行動を明るみにし、彼女のイメージと、彼のビジネス双方を窮地に追いこみかねなかった」と要約している[22]:223-224。

シャネルはヴェルテメールに対する訴訟のためにヴィシー政権の首相ピエール・ラヴァルの義理の息子、ルネ・ド・シャンブランを弁護士として雇った[50]。結局、ヴェルテメールとシャネルは1924年の元々の契約について再交渉し、互いに和解した。1947年5月17日、シャネルは戦時中のシャネルNo.5の販売利益(21世紀の通貨換算でおよそ9億ドルに相当する)を受け取った。また、将来の全世界におけるシャネルNo.5の売り上げの2パーセントについて権利を得た。彼女が得た経済的利益は莫大なものであった。彼女は1年あたり2500万ドルの収入を得ていたと予想されており、当時世界で最も富裕な女性となっていた。付け加えて、ピエール・ヴェルテメールはシャネル自身が提案した特殊な条項に同意した。即ちヴェルテメールは、シャネルのその後の一生涯にわたり、彼女の生活費を―些末なものから大型出費に至るまで―全て負担することに合意した[35]:175–77[51]。

女性が第一のクチュリエとして君臨した戦前とは異なり、戦後はクリスチャン・ディオールが1947年に彼のニュールックで成功を収めた[33]:263。そしてディオールの他にも、クリストバル・バレンシアガ、ロベール・ピゲ、ジャック・ファットら優れた男性デザイナーが認められた。シャネルは、ウエストニッパー(waist cinchers)、パッド入りブラジャー(padded bras)、厚手のスカート(heavy skirts)、角張ったジャケット(stiffened jackets)といった男性のクチュリエが好む美学に対して、最終的には女性たちが反抗するであろうと確信していた[33]:264。しかし、戦時中に活動を停止し、さらに対独協力の過去のために表立った行動がとりづらかったシャネルはファッションに影響を与えられる状況になかった[33]:264。

1953年、彼女はコート・ダジュールの邸宅ラ・パウザ(La Pausa)を出版業者かつ翻訳家のエメリー・リーブズに売却した。ラ・パウザの5部屋がダラス美術館に再現され、リーブズの美術コレクション及びシャネルの家具が収められている[42]。

70歳を過ぎた時、彼女はファッション界に復帰した[33]:275[28]:299。シャネルが復帰を決断した1954年には、既に彼女がファッションの表舞台を引いてから15年もの時間がたっていた。流行に敏感な人々の中にシャネルの名前を記憶している人は少なく、2月5日に新作の発表とともに新たに店を開いた時、そこに集まったのは年配ばかりで若い女性はほとんどいなかった[33]:279。女性たちにディオールが大流行する中[33]:279、彼女の発表について書いた『オーロール』誌は「それはすっかり過去のものだ。われわれは、十四年の沈黙のあとに、ほとんど当時そのままをよみがえらせたものを見るように招かれたのである...」と評した[28]:306。

シャネルのコレクションは「このドレスは一九三八年ですらない、一九三〇年のドレスの亡霊だ[28]:310」と酷評され、全く相手にされなかった[33]:281[28]:312。苦境のシャネルを支えたのはパルファム・シャネルを巡って争っていた長年の敵であったピエール・ヴェルテメールであった[33]:281。彼は気落ちするシャネルを励まし、全面的な資金提供を行った[35]:176-77[33]:282。実際にはシャネルの復権にそう長い時間は必要とされなかった。フランスのメディアが戦時中の彼女のドイツ軍への協力活動及び愛人生活、並びにコレクションについての論争の故に取り扱いに慎重であった一方で、アメリカとイギリスのメディアはをそれをファッションと若者を新しい方法で結びつける「ブレークスルー」だとみなした[52]。発表時フランスで酷評されたドレスは1年後にはアメリカで爆発的な人気を得ていた[33]:283。

アメリカの『ヴォーグ』誌の影響力ある編集者ベッティーナ・バラード(Bettina Ballard)はシャネルに忠実であり続け、1954年3月に「1950年代のシャネルの顔(the "face of Chanel" in the 1950s)」であるモデル、マリー・エレーヌ・アルノーの特集を組んだ、撮影者はヘンリー・クラーク[53]:270で、アルノーは真珠のネックレスを組み合わせた赤いVネックのドレス、層状のシアサッカーのイブニング・ガウン、ネイビージャージのミッドカーフ・スーツの3点の服を身に着けた[54]。アルノーが着たこれらの服は、「軽くパッドを入れた、スクエアショルダーのカーディガンジャケット、2つのパッチポケット、ボタンを外して折り返すと、パリッとした白い袖口が際立つスリーブ」、「立ち上がりのある襟と蝶型リボンの付いた白いモスリンのブラウス、ブラウスに付いた小さいタブでウエストのボタンに留めることのできる、ゆったりしたAラインスカート」が特徴であった[20]:151。バラードはこの「若々しい優雅さと無邪気さを強く印象付ける」スーツを自費で購入した[54]。そしてアルノーがモデルを担当した衣装にはすぐに全米から注文が殺到した[53]:273。『ライフ』誌は復帰後3回目のコレクションの際には、シャネルの復帰を「...彼女は七十一歳にしてモード以上のものをもたらした。それはもはや革命である」と評し、各国語版全てに四ページを割いてシャネルを紹介した[33]:284[28]:318。

以降、シャネルはその死に至るまでファッション界に君臨することになる[33]:286。

晩年

[編集]彼女の最後の年月にはしばしばジャック・シャゾ及び親友のリルー・マルカンがそばにいた。誠実な友人としてはブラジル人Aimée de Heerenもおり、彼女はパリのホテル・ムーリスに年に4ヶ月住んでいた。かつてライバルであった二人はウェストミンスター公との幸福な思い出を共有していた。彼女たちは頻繁にパリの中心部で散歩をした[55]。

エドモンド・シャルル・ルーはシャネルの晩年は取り巻きの人間はたくさんいたものの、彼女を利用しようとする人間ばかりで「孤独だった」と評し、晩年の彼女の発言として「私の言葉を記事にしようと話を聞きに来る人たちもいるし、私の話に退屈しているくせに、自分の家よりもこの家で食事をするほうが多いっていう人たちもいる。でもいちばん多いのは、頼みごとをしに来る人たちね。こういう人たちがいちばん熱心。お金……いつもお金よ」という言葉を引用している[33]:287。

死

[編集]老境に入ったシャネルは衰え、病を患っていた。夜間は夢遊病の症状が見られるようになり、眠ったまま部屋の中で立っている姿が見かけられるようになっていた[33]:292-293。1971年1月9日(土曜日)、彼女は普段通りに春のカタログを準備し、午後に長めのドライブに出た。そのすぐ後に気分が悪くなりベッドに早めに入った[35]:196。彼女はメイドのジャンヌに最後の言葉として「人はこんなふうに死ぬのよ(C'est comme cela que l'on meurt)」と語った[56][48]。

1971年1月10日、30年以上居住していたホテル・リッツで死亡した[57]。葬儀はパリのマドレーヌ寺院で執り行われた。彼女のファッションモデルたちが最前列の席に陣取り、棺は白い花(ツバキ、クチナシ、ラン、ツツジ)そして少量の赤いバラで飾られた。

墓はスイス、ローザンヌのボワ=ド=ヴォー(Bois-de-Vaux)墓地にある[58][59]。

シャネルは生涯にわたって高級ファッションにおける重要人物とみなされていたが、シャネルが残した影響はその死後にさらに調査された。ジョルジュ・ポンピドゥー大統領の夫人クロード・ポンピドゥーは長年シャネル・コレクションを愛用し、シャネルが死去する7か月前にエリゼ宮殿での晩餐会に招待するほどであった。彼女はシャネルの埋葬後にも大規模な追悼式典を計画したが、まもなくフランス諜報機関が戦時中のシャネルの敵国との関わりに関する文書を公開し始めたために、この計画は取り消しとなった[60]。

家族

[編集]シャネルは12歳の時に母ジャンヌと死別し、父アルベールとも間もなく関係が切れた。生涯結婚することが無く、一般的には子供もいなかったと言われる。しかし、兄弟姉妹や親戚の中には長く深い関係を保ち続けた人々もいた。ジャンヌとアルベールにはココ・シャネルを含めて二男三女がいた。長女ジュリア(1882年生)[11]:36、二女ガブリエル(ココ、1883年生)、長男アルフォンス(1885年生[11]:52)、三女アントアネット(1887年生)[11]:52、次男リュシアン(1889年生)[11]:54である。実際にはさらに三男オーギュスタン(1891年生)がいたが、生後間もなく死亡している[11]:55。さらにアルベールの両親(即ちガブリエルの祖父母)アンリ=アドリアンとアンジュリナの間に生まれたガブリエルと同年齢のおばアドリエンヌ(1883年生)がいた[11]:50。アドリエンヌはガブリエルにとって最も親しい友人の一人となり、修道院を出てムーランにいた時代に生活を共にし、芸能界を目指してヴィシーに向かった際にも同行していた。

母が死亡した時、アルベールは育児を引き継ぐ意思を持たず、娘を孤児院に、息子は農家に預けた[11]:67。実際のところ、貧しい家庭が孤児院に子供を「置き去り」にするのは当時のフランスでは広く見られた習慣であり、アルベールの行動は必ずしも特殊なものではなかった[11]:67。兄弟たちの運命は姉妹たちよりもはるかに過酷であり、実質的には無料の労働力としての扱いしか受けなかった[11]:69。アルフォンスは13歳になった時にはさらに行商人に預けられた。彼自身は「俺は十三のときに路上に出た。それからずっと道端で生きてきた...」と証言している[11]:70。

姉のジュリアは1912年に自殺しているが、息子のアンドレ・パラス(André Palasse)を儲けている。ココ・シャネルはこの甥を可愛がり、彼が1940年にマジノ要塞でドイツ軍の捕虜となり収容所に送られた際には、その解放を求めて尽力した[33]:218。なお、伝記作家ジャスティン・ピカルディは2010年の彼女の著作『ココ・シャネル その伝説と人生(Coco Chanel: The Legend and the Life)』において、アンドレ・パラスは、恐らく実際にはシャネルとバルサンの間の子供だったと主張している[53]。何度かシャネルに取材し、密かに伝記を書いていたシャルル=ルーは、こうした噂を真っ向から否定し、むしろ「生涯にわたっていつも、子どもを持てないことを気に病んでいた。彼(アンドレ・パラス)が息子だったら、そう言ってくれただろうと思う」と語っている[61]。

妹のアントアネットは姉がブティックを始めるとそれを手伝っていたが、1919年にカナダ出身のイギリス空軍パイロットと結婚しカナダに移った[11]:267-268。しかし、結婚生活は良好とは言えず、ココ・シャネルは彼女にシャネル・モード(Chanel Mode)のカナダにおける代理権を与えて仕事に打ち込むことを勧めたが、営業はうまく行かずそれも諦めた[11]:270。その後アントアネットは結婚生活を放り出してアルゼンチン人の男性と関係を持ち、その男性を追ってアルゼンチンに渡ったが、そこでスペイン風邪に罹患して1920年に死亡した[11]:270。

ココ・シャネルは兄弟たちとも手紙で連絡を取っていたが、当初は共に貧しかったためそれ以上の関係は無かった。シャネルは経済的に成功すると彼らに多額の生活費を送金するようになった。アルフォンスは無職であり、リュシアンは露天商で生計を立てていて名誉ある存在とは言えなかったため、シャネルはウェストミンスター公との結婚が取沙汰された頃には彼らの存在がマスコミによってスキャンダルとして取り上げられることを恐れたりもしていたが、兄弟との関係を維持し多額の生活費を送金していた。特にアルフォンスは完全にこの姉からの資金に依存して生活していた[33]:97。しかしシャネルは兄弟たちとの関係を切ろうという意思を徐々に強めていったものと思われ、理由は明確ではないが店舗を閉めた1939年10月に兄弟たちに送金停止を通知する手紙を出し、以後リュシアンとアルフォンス、そして彼らの子供たちとの関係を一切断った[33]:187-191。

シャネルは1965年10月11日付の遺書により、コガ(COGA:ココ + ガブリエル)財団を唯一の遺産相続人に指定していた。同財団は現在、姪孫ガブリエル・パラス・ラブリュニー(アンドレ・パラスの一人娘でシャネルの唯一の血縁者)と弁護士団によって管理されている[62][63]。

デザイナーとしての遺産

[編集]

早くも1915年には『ハーパーズ バザー』が「たった1つもシャネルを持っていない女性は絶望的に時代遅れです...今シーズン、シャネルは全てバイヤーの口からその名前が紡ぎだされています」とシャネルのデザインを絶賛していた[36]:14。シャネルが名声を得たということは、即ちビクトリア時代から続く過酷なコルセットから女性が解放された[64]ということであった。前世代の女性たちが耐え忍んできた不要な装飾、細かい決まり事や制約は今や時代遅れとなった。彼女の影響で「羽根飾り(aigrettes)、ロングヘア、ホブルスカート」の時代は過ぎ去った[10]:11。シャネルのデザインに対する美学によって第一次世界大戦後には女性のファッションのあり方が大きく変わった。シャネルのトレードマークのファッションは、若者の気楽さ、身体の解放、かさばらないスポーティーな感覚や自信を表わしていた。

エリート階級、特にイギリスのエリートたちが熱心に追及していた乗馬文化と狩猟趣味はシャネルの想像力を掻き立てた。シャネルが熱心にスポーツに打ち込んで得た知識が彼女の服飾デザインを生み出していった。ヨットの世界で体験した水上の旅の経験から、彼女は航海のためのデザインをファッションに適用した。横縞のシャツ、ベルボトムのパンツ、クルーネックセーター、そして「エスパドリーユ」。これらは全てもともと船乗りや漁師が着ていたものである[36]:47, 79。

ジャージー生地

[編集]

シャネルの最初の成功は機械編みの素材であるジャージー生地を婦人服の素材とするという革新的なアイデアによってもたらされた。それまでジャージーは主として靴下やスポーツウェア(テニス、ゴルフ、ビーチ用の服)に使用される傾向があった。クチュールで使用するにはあまりにも「日常的(ordinary)」な生地だと考えられていた上、ニット構造は織物に比べて取り扱いが難しかったためデザイナーにも敬遠されていた[10]:128, 133。シャネルが大量のジャージー生地を発注したのはロディエ社(Rodier)であった[10]:128, 133。ロディエは、男性用としてさえ美的とは考えられていなかったジャージー生地を婦人服に使用するというシャネルのアイデアに躊躇し当初この注文を断ったが、シャネルはジャージー生地の可能性を強硬に主張した。最終的にシャネルがこの生地を用いて自分用にデザインした服を見たロディエはシャネルの判断を是とした[11]:239。シャネルの初期のウール ジャージーの旅行スーツはカーディガンジャケットとプリーツスカートから成り、ロー・ベルトのプルオーバートップと組み合わせられていた。これにローヒールの靴を組み合わせたアンサンブルは高級な婦人服におけるカジュアルルックとなった[36]:13, 47。

シャネルによる高級ファッションへのジャージー導入は2つの理由で成功した。1つは第一次世界大戦のために他の素材が不足したこと。もう1つは女性たちがよりシンプルかつ実用性のある服を求め始めたことである。シャネルの動きやすいジャージーのスーツとドレスは実用性を備えるように作成され、体を自由に動かすことができた。これは当時女性が戦争に協力するために看護師として、公務員として、そして工場で働いていたことから極めて高く評価されていた。彼女たちの仕事は体を動かす必要があり、また通勤のために電車やバス、自転車に乗る必要もあった[65]。彼女たちは破れにくく、使用人の手を借りずに着ることができる服装を求めていた[20]:28。

スラヴの影響

[編集]ポール・ポワレやマリアノ・フォルトゥーニ・イ・マドラソのようなデザイナーたちは1900年代から1910年代初頭にオートクチュールに民族的デザインを導入した[66]。シャネルはこの傾向を引き継ぎ、1920年代初頭にスラヴ風のデザインを取り入れた。この時のシャネルの服のビーズ取付と刺繍はロシアのマリア・パヴロヴナ公爵夫人(シャネルのかつての愛人ドミトリー・パヴロヴィチ大公の姉)が設立した縫製会社キトミール(Kitmir)によって独占的に行われた[67][68]。シャネルの初期のコレクションでは、キトミールによる東洋的なステッチと洋式化された民族モチーフの融合が強調された[68]。1922年のイブニングドレスには刺繍のあるヘッドスカーフ(バブーシュカ:babushka)が付属していた[68]。このヘッドスカーフの他にも、この時代のシャネルの服はルバシカ(roubachka)として知られるロシアのムジーク(muzhiks:農民)の服装を仄めかす長いベルトで止めるスクエアネックのブラウスを特徴としていた[10]:172。イブニングドレスはしばしばきらめくクリスタルとblack jetの刺繍が施されていた[36]:25–26。

シャネルのスーツ

[編集]1923年に初めて導入された[69]シャネルのツイードスーツは快適さと実用性を追求してデザインされ、柔軟で軽いウールかモヘヤのツイード、およびジャージーかシルクの裏地のブラウスとジャケットで構成されていた。シャネルは当時のファッションで一般的だったように素材を固くしたり肩パッドを使用したりはしなかった。バストダーツを加えずに、ジャケットを地の目に沿ってカットした。こうすると、身体を素早く自由に動かすことができた。首元に適度なゆとりをもたせてネックラインをデザインし、機能的なポケットを加えた。より一層楽にするために、スカートはベルトではなく腰の周りにグログランステイが付けられた。さらに重要なことは、仮縫いをするときに細部に至るまで細心の注意が払われたことである。採寸は顧客が立った状態で肩の高さで腕を組んだ姿勢で行われた。シャネルはモデルに歩き回らせ、バスの階段を登ることを想定したプラットフォームを上がらせ、車高の低いスポーツカーに乗ることを想定して体を曲げさせるテストを行った。彼女が目指したのは、シャネルのスーツを着たまま、不意に体の一部を露出することなく、女性がこれら全てをこなせるようにすることであった。顧客それぞれがスーツが快適な状態になり、日々の活動を快適かつ容易に行えるようになるまで繰り返し調整を行った[70]。

カメリア

[編集]カメリア(ツバキ)というと、誰もが思い浮かべるのがアレクサンドル・デュマ・フィスの文学作品『椿姫(La Dame aux Camélias)』であった。シャネルは若い頃から「椿姫」の物語に大きな影響を受けていた。椿はクルチザンヌ(高級娼婦)である椿姫を連想させる花であり、彼女は白い椿を身に付けることで「仕事」ができることを示していた[71]。カメリアはラ・メゾン・シャネルと同一視されるようになった。シャネルは1933年に白をトリミングした黒スーツで初めて装飾要素としてカメリアを使用した[44]。

リトル・ブラック・ドレス

[編集]今日でも着用されているリトル・ブラック・ドレス(LBD)のコンセプトはジャージーのスーツに続くシャネルのファッション用語への貢献としてしばしば語られる。1912年から1913年にかけて、女優シュザンヌ・オルランディ(Suzanne Orlandi)が、シャネルが制作した「白いペタルカラーが付いた黒一色のベルベットのガウン」を着た。彼女はシャネルのリトル・ブラック・ドレスを着た最初の女性の一人であった[72]。1920年、シャネルはオペラの観客を観察し、全ての女性に黒いドレスを着させることを自身に誓った[53]:92–93。

1926年、『ヴォーグ』誌のアメリカ版はシャネルのロングスリーブのリトル・ブラック・ドレスの画像を掲載し、これをガルソンヌ(garçonne、'little boy' look)と名付けた[44]。『ヴォーグ』誌は、このようなシンプルながらもシックなデザインは、センスのある女性にとって定番と言える一着になるであろうと予想し、このドレスのベーシックな輪郭を、広く普及していてやはり巷に溢れていたフォード社の自動車に例えた有名な批評を残した[73][74]。他方、この質素なデザインは男性のジャーナリストたちからの広範な批判を巻き起こした。彼らは「もはや胸はなく、もはやお腹もなく、もはやお尻もない...20世紀のこの瞬間の女性ファッションは全てを削り落とした」と文句を付けた[10]:210。このリトル・ブラック・ドレスが人気を博した理由の一部はそれが導入されたタイミングであったかもしれない。1930年代は世界恐慌の時代であり、女性たちは手頃な価格のファッションを必要としていた。シャネルは裕福ではない人々が「億万長者のように闊歩」できるようにしたと自慢した[75][36]:47。シャネルは昼用にウールかシェニールのリトル・ブラック・ドレス、そして夜用にサテン、クレープまたはベルベットのリトル・ブラック・ドレスを作るようになった[20]:83。ある時、シャネルは「私はあえて黒を使いました。この色はいまだに衰えていません。なぜなら、黒は他の全てを一掃するからです」と宣言した[53]。

香水

[編集]

シャネルが制作に関わった香水シャネルNo.5は現在もなお最も人気のある香水の1つであり[22]:6、シャネルブランドを象徴する商品となっている。一般にこの香水は1920年の夏頃、ココ・シャネルと調香師エルネスト・ボーの共同制作によって作られたと言われている[22]:6[33]:32(実際にはシャネルの依頼を受けてエルネスト・ボーが作った試作品の中からシャネルが選択したものであったとも言われる[33]:32)。シャネルNo.5の命名について、シャネルは数字の5を自分の幸運の数値であると考えており、最も素晴らしいサンプルのビーカーの番号も5番だった、という逸話が残されている[22]:83。

シャネルNo.5は複数の意味で香水の世界を変革した商品として取り扱われた。香水の販売元はいずれの会社も花模様など凝った豪華な装飾を香水瓶に施し、それが重要なセールスポイントであると考えられていたが、シャネルが自分の名前を付した香水のために用意した香水瓶は極めてシンプルなクリスタルの角瓶であった[33]:34。また素材に当時新たに香料として使用されるようになりつつあったアルデヒドを大胆に使用したことがシャネルNo.5の大成功に大きく寄与している[22]:84。アルデヒドは様々な種類があるが、その香りは一般に人間に清潔感を感じさせるものであり、今日では洗剤や芳香剤、制汗剤などにごく一般的に使用されている[22]:84。この頃までの香水は普通、花の香りを混ぜ合わせて作られていた。これは変質しやすい素材であり、香りの持続時間が短く、パーティーなどで長時間香りを維持したければ多量に使用する必要があった[33]:31。また、数種類の花から作られた香水よりもはるかに多い、80種類もの成分がシャネルNo.5には含まれ、より豊かな香りを実現していた[33]:31。実際のところ、アルデヒドを使用した香水は既に1900年代にジョルジュ・ダルゼンやロベール・ビアンエメらによって作られていたが、商業的な成功という意味においてはシャネルNo.5には遠く及ばなかった[22]:91。今日ではアルデヒドの香水への使用という功績をシャネルNo.5に帰する伝説は広く定着している[22]:92。そして事実としてシャネルNo.5はその後何年にもわたり、様々な香水に模倣され、香水の歴史に大きな影響を与えた[22]:81, 91。

ジュエリー

[編集]シャネルはジュエリーの概念を革新する一連のシリーズを導入した。この革新とは彼女のデザインと素材にコスチューム・ジュエリーとファイン・ジュエリーの両方が組み込まれていたことである。これはジュエリーが両者いずれかに厳密にカテゴライズされていた当時において革命的なものであった。彼女の感性には世界各地のデザインが影響を及ぼしており、しばしば東洋やエジプトのデザインに触発されていた。富裕層は高価なジュエリーの代わりにシャネルの作品を着ることで周囲に富を印象付けることができた[76]。

1920年代、シャネルはジュエリーデザインスタジオを開き、コスチューム・ジュエリーを制作し始めた。彼女はフェイク(コスチューム・ジュエリー)と本物(ファイン・ジュエリー)を組み合わせて作品を作るのを好み、コスチューム・ジュエリーはそれ以降シャネルブランドにおいて欠かせない要素となった[77][44]。フェイク・パールのネックレスは初期のヒット作品である[44]。シャネルのモデルたちはネックレスを複数付け、ブレスレッドを重ね、いくつもブローチを付けるなど、シャネルのスタイルに倣って複数のコスチューム・ジュエリーを身に着けた[77]。

シャネルはコスチューム・ジュエリーを(特にシャネル自身が堂々と身に着けて見せたように)憧れのアクセサリへと変えた。1927年にはデューク・フルコ・ディ・ヴェルドゥーラの協力でシャネルブランドのジュエリーシリーズを立ち上げた。彼の白いエナメルの袖口に宝石で飾られたマルタ十字を加えたモチーフはシャネルの代名詞の1つとなり、ヴェルドゥーラとシャネルの共同制作のアイコンとなっている[44]。お洒落で富裕な人々はこのシャネルのコレクションを大いに気に入り、シリーズは大成功した[36]:74。

シャネルはその後ファイン・ジュエリーの制作も行っている。the International Guild of Diamond Merchants(国際ダイアモンド商業組合)の依頼を受け、1933年にデザイナーのポール・イリーブと共同で高級ジュエリーのデザインを行った。これが彼女による最初のファイン・ジュエリーのデザインとなる[44]。プラチナにダイヤモンドをあしらった作品には一か月の間に30,000人の観覧者が訪れた[44]。

シャネルのバッグ

[編集]1929年、シャネルは軍用バッグに触発されたハンドバッグを作成した。これは細いショルダーストラップによって肩から下げ、手を空けることができるものであった。シャネルはファッション業界に復帰した後、1955年2月にハンドバッグのデザインを一新した。これがシャネル 2.55である(名称は制作された日付から来ている)[78]。このバッグのデザインには修道院や乗馬の思い出が込められている。ストラップに使用されたチェーンはシャネルが成長した孤児院(修道院)の管理人たち(caretakers)が着用したチャタレインに影響されたものであり、バーガンディの裏地の色は修道女の制服の色を表わすものであった[79]。キルト風の外観は乗馬用ジャケットの影響を受けており[79]、しかも全体にボリューム感のある大きめのバッグに仕上げている[78]。このクラシックなバッグは、以後、留め金の部分にシャネルのロゴを入れ、レザーやショルダーチェーンを追加するなど細部に変更が加えられたが、シャネルの没後12年目の1983年にシャネルのアーティスティック・ディレクターに就任したカール・ラガーフェルドが[80]、2005年にシャネル社創業50周年を記念して再販したシャネル 2.55は、1955年にシャネルがデザインしたオリジナル版であった[79]。

日焼け

[編集]歴史的に、日焼けした肌は絶え間ない労苦から逃れる術のない人生を運命づけられていた労働者階級の証であり、「純白の肌は貴族階級の確かな証であった」。しかし、シャネルは日焼けを許容するだけでなく、特権とゆとりのある生活を表わすシンボルに変え、日光浴を流行させた。1920年代半ばまでに、女性たちは日光から身を守るための帽子を被らずにビーチでくつろぐようになった。[10]:138–39。

女性を解放したデザイナー

[編集]ココ・シャネルは女性解放を主張したり、フェミニストを自称したりすることなく[81]、早くも1910年代にパンタロン(ズボン)をはじめとし、快適で実用的なツイードやジャージーのスーツ、船乗りや漁師の作業着であったマリニエールなど従来男性のファッションとされていたものを「男装」としてではなく、女性のファッションとして確立したことで、結果的に女性を解放した[81]。女性を物理的にコルセットから解放しただけでなく、コルセットによって強調される胸や臀部の大きさと腰の細さという従来の女らしい「シルエット」、女らしさの概念そのものから解放したのである[82]。1960年代に女性のパンツスタイルを確立したイヴ・サン=ローランのパートナー、ピエール・ベルジェは、「シャネルは女性に自由を与え、サン=ローランは権力を与えた」と表現する[81]。これは、非機能的な大きな帽子や顔を隠すために帽子に取り付けるヴェールを廃したこと、透き通るような白い肌がもてはやされた時代に日焼け(日光浴)を流行らせたこと、丈が短く軽いリトル・ブラック・ドレスを制作したこと(しかも喪服の色であった黒をあえて使うことでドレスコードに挑戦したこと)、シャネル自身がいつも短髪であったことなどについても同様である[81][82]。

また、労働者階級出身で十分な教育を受けなかったにもかかわらず、自力で道を切り開いたセルフ・メイド・ウーマンとして、女性の自立を促す存在でもあった[82]。特にしばしばシャネルの「アリュール(allure、態度・姿勢、身振り)」として言及される、自信に満ちた態度、堂々とした姿は自立したパリジェンヌを象徴し、パリのエレガンスを体現することになった[82](「アリュール」はシャネル社の香水の商標名にもなっている[83])。シャネルの伝記作家フランソワ・ボードーは、シャネルのアリュールとは、要するに「何を着るか」より、「どのように着るか」の方がはるかに重要だというコンセプトの問題だという。つまり、美しく見せようとすることではなく、自然体で堂々としていることが基本であり、この意味で、シャネルは女性のファッションだけでなく、アリュール(心的態度)をも変えたのである[84]。

なお、2011年に女性の経済的・社会的地位向上のための活動を支援することを目的とする「シャネル財団」が設立された[85]。この一環として、これまで過小評価されていた女性アーティストを再評価・紹介する活動も支援している[86]。

対独協力行為を巡る論争

[編集]第二次世界大戦中、ドイツに占領されたフランスでは、いわゆるレジスタンスと呼ばれる抵抗運動が組織される一方、ドイツ当局に協力的な姿勢を取るフランス人もいた。またより多くの人々は妥協的な姿勢で生活を守った。そして、恋愛であれ他の形態であれ、進駐していたドイツ兵と交際するフランス人女性も数多くいた。シャネルの行動もまたこうしたフランス人が示した反応の一形態であり、彼女は占領の最中、ドイツ軍人ハンス・ギュンター・フォン・ディンクラーゲと交際し、ドイツ当局に対して協力的な姿勢をとっていた。このことは戦後のシャネルの評価に影響を与えており、21世紀に入った後もしばしば注目の対象となる。

戦時下におけるシャネルの行動は戦後(一部は戦中においても)物議をかもし、今もなおしばしば議論の対象となっている。シャネルの対独協力は既に20世紀中には良く知られていたが[33]、2011年に伝記作家ハル・ヴォーンが新たに機密解除された資料に基づいてシャネルの対独協力行為を具体的に明らかにした『Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War(誰も知らなかったココ・シャネル)』を出版したことでこの件は再び大きな注目を浴びた[49][87][36]。彼女の対独協力について大きな議論の対象となっているのは概ねドイツ軍人との交際、パルファム・シャネルの経営権の奪還にナチスの助力を得ようとしたこと、そしてドイツの諜報活動への関与である。

1944年のパリ解放直後に逮捕されたシャネルは連合国側の有力者、恐らくはイギリス首相ウィンストン・チャーチルの計らいによって戦後罪に問われることを免れた[32]:293[28]:271。しかし一方でパリ解放直後から、ドイツ兵と交際していたり、職業的にドイツ当局に協力していた女性たちの「水平的協力(horizontal collaboration)」に対して激しい制裁が加えられていた[88]:34-35。水平的という言い回しは添い寝した状態の連想から来たものと思われ、また「娼婦」を意味する古い用法でもあった[88]:40。現代では女性たちに対する制裁が行われたこと自体が人道上問題のあるものであるという見解が一般的であるものの、同様にドイツ軍人と交際していたシャネルが有力者の関与によってこれを免れたということはしばしば伝記作家らによって対比的に描写されている[33]:253[32]:14-15。

一方でシャネルのドイツ人に対する態度は利益のために単にそれを利用しただけというものでもなかった。彼女はイギリスとの和平を画策するドイツ諜報機関の活動に積極的に協力しており(「誇大妄想」と言われる類の計画であったにせよ)真剣にそれに取り組んでいた[33]:215-221。そして戦後、もはやドイツ人との関係が重荷にしかならなくなった後も、彼女はすぐにディンクラーゲとの関係を断ちはせずスイスで共に暮らし(ただし、シャネルはディンクラーゲはイギリス人だと繰り返し発言している。事実としてディンクラーゲの母親はイギリス人の貴族であり、シャネルとディンクラーゲは英語で会話をしていた)、さらに共に計画を実行した親衛隊情報部の国外諜報局長シェレンベルクが助けを求めてきた時には彼に救いの手を差し伸べた[33]:252。第二次世界大戦が終わった後、シェレンベルクはニュルンベルク軍事裁判にかけられ、戦争犯罪のために禁固6年の判決を受けたが、不治の肝臓疾患のために1951年に釈放されイタリアで療養した。シャネルはシェレンベルクの医療費と生活費を負担し、その妻と家族を資金的に支えた。そして彼が1952年に死去した時、その葬儀費用もシャネルが支払った[36]:205–07。

シャネルは戦時中の自分の行動については沈黙を守り、その詳細について語ってはいない。シャネルの友人であったヘードリッヒは「わたしは、彼女が占領下の生活の不自由さについて話したのを聞いたことがない」とも記述している[28]:270。フランスの伝記作家らはこの点について「彼女が尊敬すべき人間なのか、軽蔑すべき人間なのか、はたまた彼女を許すべきなのか、許してはならないのか、わからなくなってしまう」(エドモンド・シャルル・ルー[33]:252)、「もし、マドモアゼル・シャネルが、占領下の憂鬱な年月についてもらす数少ない打ち明け話を文字通り受け取っていたら、われわれは歯ぎしりしたくなるだろう」(マルセル・ヘードリッヒ[28]:264)と複雑な胸中を描写している。

2011年8月、ジャーナリスト・伝記作家のハル・ヴォーンが新たに機密指定解除された軍事情報文書の内容に基づいてシャネルの戦時中の行動を明らかにしたことで、シャネルの活動についてかなりの論争が引き起こされた。この機密解除文書によってパリ警視庁がシャネルに関する文書を保有していることが明らかになった。シャネルはこの文書に(ウェストミンスターを表わす)偽名「WESMINSTER」(原文ママ)、「諜報員番号(Indicatif d'agent)F-7124」と記されていた。[89]。

シャネルがいかなる理由から対独協力を行ったのか明確ではない。ハル・ヴォーンはシャネルが「ナチスのスパイであった」と断言するが、ナチ・ハンターとして知られる歴史学者のセルジュ・クラルスフェルトは「彼女に諜報員番号が付けられたからといって、必ずしも個人的に関与していたということにはならない。密告者のなかには、知らないうちに番号を付けられた者もいた」と述べている[90]。シャネル社は声明を発表し、その一部は複数のメディアで公表された。法人としてのシャネルは会社役員がこの本についてメディアによる抜粋しか読んでいないことを認めつつ「この(スパイ活動についての)主張に反駁した」[91]。シャネルグループは「確かに言えることは、彼女が戦時中にドイツの貴族と関係を持っていたことである。たとえディンクラーゲ男爵の母方がイギリス人であったとしても、また彼女(シャネル)が戦前から彼を知っていたとしても、ドイツ人と恋愛関係を持つのに相応しい時代ではなかった」と述べる一方[92]、「実際に何が起こったのか。彼女がどのような役割を演じようとしていたのか。この点については見解が分かれており、謎の部分が残っている」ことを強調している[93]。

また、ヴォーンはシャネルが強烈な反ユダヤ主義者であったと評し動機の一つとしている[32]。しかし、シャネルが反ユダヤ主義的な思考を持っていたことについては、ヴォーンやマッツエオのようなアメリカの伝記作家たちが言及しているものの、エドモンド・シャルル・ルー、マルセル・ヘードリッヒ、ポール・モランら、実際にシャネルと接した伝記作家らはシャネルの反ユダヤ主義について大きく取り上げてはいない[32][22][33][28][26]。姪孫、ガブリエル・パラス・ラブリュニーはシャネルが反ユダヤ主義者であったという見解について「実に馬鹿らしい」と述べており、またシャネルが寄付をしたボードレール協会のイゼ・サン(セント)・ジョン・ノウルズ(Isée St. John Knowles)会長は、「ユダヤ人であろうとなかろうと、彼女(シャネル)はそんなことどうでもよかった」「(シャネルは)自己中心的だったから、人間に対する共感というものがなくて、ドイツ人もド・ゴールのレジスタンス運動家も何とも思っていなかった(侮蔑していた、まったく問題にしなかった)」という見解を示した[63]。ヘードリッヒもまた、当時を回顧するシャネルの「ドイツ人がみんな与太者みたいなわけじゃなかった[28]:264」「わたしは非難されるようなことは全然ないわ。あの人たちにどうすることができるのよ?」という言葉を引用し、その徹底した自己中心主義の故に戦争も敗北も彼女には「関係ないのだった[28]:264,267」とまとめている。

ポピュラー・カルチャーにおけるシャネル

[編集]演劇

[編集]- ブロードウェイ・シアター・ミュージカル:ココ(Coco)

- 作曲:アンドレ・プレヴィン、脚本・作詞:アラン・ジェイ・ラーナー。1969年12月18日公演開始、1970年10月3日公演終了。シャネルがクチュール・ハウスを再建した1953年-1954年を舞台とする。キャサリン・ヘプバーンが最初の8か月間の間シャネルを演じ、その後ダニエル・ダリューが残りの期間を演じた。

映画

[編集]- ココ・シャネル(Chanel Solitaire、1981年)

- シャネルを題材にした最初の映画。監督:ジョージ・カゼンダー、主演:マリー=フランス・ピジェ、ティモシー・ダルトン、ルトガー・ハウアー。

- ココ・シャネル(Coco Chanel、2008年)

- テレビ映画。主演のシャーリー・マクレーンが70歳のシャネルを演じた。監督:クリスチャン・デュゲイ。また、若年期のシャネルをバーバラ・バリュロヴァが演じ、ボーイ・カペルをオリビエ・シトラックが演じた。

- ココ・アヴァン・シャネル(Coco avant Chanel/Coco Before Chanel、2009年)

- フランス語の伝記映画。オドレイ・トトゥが主演として若きシャネルを演じ、ブノワ・ポールヴールドがエティエンヌ・バルサンを、アレッサンドロ・ニヴォラ がボーイ・カペルを演じた。

- シャネル&ストラヴィンスキー(Coco Chanel & Igor Stravinsky、2009年)

- フランス語の映画。監督:ヤン・クーネン。アナ・ムグラリスがシャネルを演じ、マッツ・ミケルセンがイゴール・ストラヴィンスキーを演じた。この映画はシャネルとストラヴィンスキーの間の情事に関するクリス・グリーンハルグの2002年の小説『Coco and Igor』を原作としている。第62回カンヌ国際映画祭(2009年)の閉幕に選ばれた[94]。

- ココ・シャネル 時代と闘った女(Les guerres de Coco Chanel、2019年)

- シャネルの半生を描くフランスのドキュメンタリー映画。監督・脚本:ジャン・ロリターノ。ナレーション:ランベール・ウィルソン。

漫画

[編集]- 私は薔薇 -ココ・シャネルの秘密- (作:高口里純、主婦と生活社。ホーム社漫画文庫で再刊、2010年)

- コミック版世界の伝記19 ココ・シャネル(作:久松ゆのみ、監修:塚田朋子、ポプラ社、2012年) - 児童向け

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ Chasnel と、間に s が入る。

Acte de naissance Chasnel Gabrielle (N°212 page 39)

出典

[編集]- ^ “1883 Birth of Gabrielle Chanel”. Chanel. 8 November 2018閲覧。

- ^ “没後50年 今なお語られるココ・シャネル最期の日々”. AFPBB News (2021年1月10日). 2021年1月14日閲覧。

- ^ a b Chaney, Lisa (2011-10-6). Chanel: An Intimate Life. London: Penguin. ISBN 978-0141972992 2015年5月閲覧。

- ^ Horton, Ros; Simmons, Sally (2007). Women Who Changed the World. Quercus. p. 103. ISBN 978-1847240262 8 March 2011閲覧。

- ^ “TIME 100 Persons of The Century” (英語). Time. (1999年6月6日). ISSN 0040-781X 2020年3月9日閲覧。

- ^ a b c d Kloth, Hans Michael; Kolbe, Corina (2008年8月26日). “Modelegende Chanel: Wie Coco fast den Krieg beendet hätte [Fashion legend Chanel: How Coco almost ended the war]” (German). Spiegel Online (Hamburg)

- ^ a b c Doerries, Reinhard (2009). Hitler's Intelligence Chief: Walter Schellenberg. New York: Enigma Books. pp. 165–66. ISBN 978-1936274130

- ^ a b c d e f g Chaney, Lisa (2011). Chanel: An Intimate Life. London: Fig Tree. ISBN 978-1905490363

- ^ a b c d e Picardie, Justine. “The secret life of Coco Chanel” (英語). fashion.telegraph.co.uk. Telegraph. 2020年2月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m Charles-Roux, Edmonde (1981). Chanel and Her World. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 978-0-297-78024-3

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj エドモンド・シャルル=ルー 著、加藤かおり 訳『ココ・アヴァン・シャネル 上』早川書房、2009年9月。ISBN 978-4-15-050350-5。

- ^ Estelle Delpech (2019年8月13日). “Coco Chanel, l’élégance insoumise” (フランス語). Marie Claire. 2020年2月9日閲覧。

- ^ “Coco Chanel” (英語). Lifetime UK (2017年1月23日). 2020年2月9日閲覧。

- ^ “The real Coco Chanel” (英語). The Independent (2009年7月26日). 2020年2月9日閲覧。

- ^ Ruth Scurr (2014年9月26日). “Book Review: 'Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History' by Rhonda K. Garelick” (英語). Wall Street Journal. ISSN 0099-9660 2020年2月9日閲覧。

- ^ “'A Girl Should Be Two Things: Classy And Fabulous': Coco Chanel”. www.magzter.com. 2019年1月3日閲覧。

- ^ “Coco Chanel and Socialist Fashion Magazines”, Fashion Media, Bloomsbury Education, (2013), doi:10.5040/9781350051201.ch-004, ISBN 978-1350051201

- ^ Charles-Roux, Edmonde (1981). Chanel and Her World. Hachette-Vendome. pp. 37–38

- ^ a b Hirst, Gwendoline (22 February 2001). “Chanel 1883–1971”. BA Education. 2 June 2008時点のオリジナルよりアーカイブ。10 April 2014閲覧。

- ^ a b c d Wallach, Janet (1998). Chanel: Her Style and Her Life. N. Talese. ISBN 978-0385488723 6 November 2018閲覧。

- ^ Bollon, Patrice (2002) (French). Esprit d'époque: essai sur l'âme contemporaine et le conformisme naturel de nos sociétés. Le Seuil. p. 57. ISBN 978-2020133678. "L'adaptation d'un flacon d'eau de toilette pour hommes datant de l'avant-guerre du chemisier Charvet"

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t ティラー・マッツエオ 著、大間知知子 訳『シャネルN°5の秘密』原書房、2011年3月。ISBN 978-4-562-04656-0。

- ^ The Times, 24 December 1919, p. 10: "Captain Arthur Capel, who was killed in an automobile crash on Monday, is being buried today".

- ^ Cokayne, George Edward (1982). The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or Dormant. X. Gloucester: A. Sutton. p. 773 note (c). ISBN 978-0-904387-82-7

- ^ “Puget-sur-Argens Coco Chanel: le drame de sa vie au bord d'une route varoise” (French). varmatin.com (3 June 2009). 16 August 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。8 March 2011閲覧。

- ^ a b ポール・モラン 著、山田登世子 訳『シャネル 人生を語る』中央公論新社〈中公文庫〉、2007年9月。ISBN 978-4-12-204917-8。

- ^ a b c d Mackrell, Alice (2005). Art and Fashion. Sterling Publishing. p. 133. ISBN 978-0-7134-8873-9 8 March 2011閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s マルセル・ヘードリッヒ 著、山中啓子 訳『ココ・シャネルの秘密』早川書房〈ハヤカワ文庫〉、1995年6月。ISBN 978-4-15-050192-1。

- ^ a b Sabatini, Adelia (2010). “The House that Dreams Built”. Glass Magazine (2): 66–71. ISSN 2041-6318.

- ^ “31 RUE CAMBON UNE HISTOIRE DERRIÈRE LA FAÇADE” (フランス語). CHANEL (2011年2月23日). 2020年2月9日閲覧。

- ^ a b c d e Walsh, Stephen (1999). Stravinsky: A Creative Spring. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 978-0679414841:318

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o ハル・ヴォーン 著、赤根洋子 訳『誰も知らなかったココ・シャネル』文藝春秋、2012年8月。ISBN 978-4-16-375510-6。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf エドモンド・シャルル=ルー 著、加藤かおり 訳『ココ・アヴァン・シャネル 下』早川書房、2009年8月。ISBN 978-4-15-050351-2。

- ^ a b Thomas, Dana (2002年2月24日). “The Power Behind The Cologne” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2020年2月9日閲覧。

- ^ a b c d e f Mazzeo, Tilar J (2010). The Secret of Chanel No. 5. HarperCollins. ISBN 978-0061791017

- ^ a b c d e f g h i j k l m Vaughan, Hal (2011). Sleeping with the Enemy: Coco Chanel's Secret War. New York: Knopf. ISBN 978-0307592637

- ^ Burr, Chandler (2002). The Emperor of Scent: A true story of perfume and obsession. Random House Inc.. p. 43. ISBN 978-0375759819

- ^ “メティエ”. コトバンク. 2020年1月5日閲覧。

- ^ “Vente aux enchères (Presse). TEMOIN (Le). Journal hebdomadaire politique…”. www.gazette-drouot.com. 2020年1月5日閲覧。

- ^ Iribe, Paul (1883-1935) Illustrateur (1910-1930). “[Collection Jaquet. Dessinateurs et humoristes. Paul Iribe : [défets d'illustrations de périodiques]]” (フランス語). Gallica. 2020年1月5日閲覧。

- ^ Watson, Nanette (2012年5月4日). “Coco Chanel's Villa La Pausa”. Houses with History. 2018年11月8日閲覧。

- ^ a b Bretell, Richard R. (1995). The Wendy and Emery Reves Collection. Dallas: Dallas Museum of Art

- ^ “Coco Chanel Biography”. Inoutstar.com. 2 October 2008時点のオリジナルよりアーカイブ。8 March 2011閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “retrieved August 3, 2012”. Vogue.com. 30 October 2013時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月4日閲覧。

- ^ Anderson, Margot (2009年7月14日). “Dali Does Dance”. The Australian Ballet. 2018年11月8日閲覧。

- ^ a b Bruno Abescat, Yves Stavridès. "Derrière l'empire Chanel... La fabuleuse histoire des Wertheimer (PDF) ". L'Express: 4 May 2005

- ^ a b Thomas, Dana (2002年2月24日). “The Power Behind The Cologne” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2020年2月24日閲覧。

- ^ a b Judith Perrignon (2012年8月23日). “Coco Chanel, possédée par sa légende” (フランス語). Le Monde 2020年1月8日閲覧。

- ^ a b Font, Lourdes (2009-07-02), “Chanel, Coco”, Oxford Art Online, Oxford University Press, doi:10.1093/gao/9781884446054.article.t2081197

- ^ “Sweet Smell of Perfume”. The Lincoln Star (Lincoln, Nebraska): p. 72. (February 28, 1971) August 1, 2016閲覧。

- ^ Muir, Kate (4 April 2009). “Chanel and the Nazis: what Coco Avant Chanel and other films don't tell you”. The Times (London) 2020年2月10日閲覧。

- ^ McLoughlin, Marie (2016). Chanel, Gabrielle Bonheur (Coco) (1883–1971). doi:10.5040/9781472596178-bed-c036. ISBN 978-1472596178

- ^ a b c d e Picardie, Justine (2010). Coco Chanel: The Legend and the Life. HarperCollins. ISBN 978-0061963858

- ^ a b Chaney, 2012, p. 406.

- ^ “Coco Chanel (1883–1971)”. Cremerie de Paris. 8 November 2018閲覧。

- ^ Sánchez Vegara, Isabel (2016年2月24日). “Top 10 amazing facts you didn't know about Coco Chanel”. The Guardian 8 November 2018閲覧。

- ^ “On This Day: Chanel, the Couturier, Dead in Paris”. The New York Times. (11 January 1971) 8 March 2011閲覧。

- ^ “Cimetière du Bois-de-Vaux”. Fodor's Travel Intelligence. 28 September 2013時点のオリジナルよりアーカイブ。11 September 2012閲覧。

- ^ Wilson, Scott. Resting Places: The Burial Sites of More Than 14,000 Famous Persons, 3d ed.: 2 (Kindle Location 7998). McFarland & Company, Inc., Publishers. Kindle Edition

- ^ Arana, Marie (2011年8月19日). ““Sleeping With the Enemy,” by Hal Vaughan” (英語). Washington Post. ISSN 0190-8286 2020年2月19日閲覧。

- ^ Judith Perrignon (2012年8月23日). “Coco Chanel, possédée par sa légende” (フランス語). Le Monde 2020年1月8日閲覧。

- ^ Judith Perrignon (2012年8月23日). “Coco Chanel, possédée par sa légende” (フランス語). Le Monde.fr 2020年2月23日閲覧。

- ^ a b Catherine Schwaab (2011年9月22日). “Chanel intime” (フランス語). Paris Match. 2020年2月2日閲覧。

- ^ “没後50年 今なお語られるココ・シャネル最期の日々”. AFP (2021年1月10日). 2021年1月13日閲覧。

- ^ Leymarie, Jean (1987). Chanel. New York: Rizzoli International Publications. p. 57

- ^ “Introduction to 20th Century Fashion, V&A”. Vam.ac.uk. 23 May 2012閲覧。

- ^ 1922 evening dress embroidered by Kitmir in the Victoria & Albert Museum collections

- ^ a b c The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 63, No. 2 (Fall, 2005) p.39. (for a PDF file showing relevant page, see here [1] (PDF) ). An image of dress with headscarf in situ may be seen on the Metropolitan database here [2]

- ^ “Introduction of the Chanel suit”. Designer-Vintage. 14 November 2018閲覧。

- ^ Gautier, Jerome (2011). Chanel: The Vocabulary of Style. New Haven: Yale University Press. p. 244

- ^ Jacobs, Laura (19 November 2011). “The Enduring Coco Chanel”. Wall Street Journal 6 September 2012閲覧。

- ^ “Fashion design for Suzanne Orlandi, Été 1901, by Jeanne Paquin”. V&A Search the Collections. 8 April 2016閲覧。

- ^ Wollen, Peter (1991). “Cinema/Americanism/the Robot”. In Naremore, James; Brantlinger, Patrick (英語). Modernity and Mass Culture. Indiana University Press. p. 49. ISBN 978-0253206275

- ^ English, Bonnie (2013) (英語). A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries: From Catwalk to Sidewalk. A&C Black. p. 36. ISBN 978-0857851369

- ^ Pendergast, Tom and Sarah (2004). Fashion, Costume and Culture. Farmington Hills, MI: Thomson Gale. p. 792

- ^ Leymarie, Jean (1987). Chanel. New York: Rizzoli International Publications. p. 153

- ^ a b “A Look Into The History Of Chanel Costume Jewellery”. Harpers Bazaar. 2019年1月26日閲覧。

- ^ a b Pedersen, Stephanie (2006). Handbags: What Every Woman Should Know. Cincinnati: David & Charles. p. 68. ISBN 978-0-7153-2495-0

- ^ a b c “Short History of The Famous Chanel 2.55 Bag”. Style Frizz. 6 September 2015閲覧。

- ^ “Inside CHANEL”. Inside Chanel. 2020年2月11日閲覧。

- ^ a b c d Guillerm, Clémence (2014年11月2日). “La mode est-elle féministe ?”. Madame Figaro. 2020年2月26日閲覧。

- ^ a b c d Petit, Elodie (2017年3月22日). “Pourquoi Coco Chanel fascine” (フランス語). Elle 2020年2月26日閲覧。

- ^ “アリュール”. CHANEL. 2020年2月26日閲覧。

- ^ “Coco Chanel, une libératrice de la femme” (フランス語). Les Echos (1999年10月27日). 2020年2月26日閲覧。

- ^ “La Fondation CHANEL - Fondation d'entreprise” (フランス語). Fondation CHANEL. 2020年3月26日閲覧。

- ^ “Promouvoir les femmes artistes” (フランス語). Fondation CHANEL. 2020年3月26日閲覧。

- ^ Warner, Judith (2011年9月2日). “Was Coco Chanel a Nazi Agent?”. New York Times. 2020年1月28日閲覧。

- ^ a b 平稲晶子「丸刈りにされた女たち-第二次世界大戦時の独仏比較」(PDF)『ヨーロッパ研究』第8巻、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部ドイツ・ヨーロッパ研究センター、2009年3月、NAID 40016636034、2020年2月閲覧。

- ^ Warner, Judith (2011年9月2日). “Was Coco Chanel a Nazi Agent?”. The New York Times 2018年11月8日閲覧。

- ^ “Chanel antisémite, tabou médiatique en France?”. Arrêt sur images. 23 May 2012閲覧。

- ^ “Was Coco Chanel a Nazi spy?”. USA Today. AP. (17 August 2011) 15 June 2012閲覧。

- ^ “Biography claims Coco Chanel was a Nazi spy”. Reuters. (17 August 2011) 2018年11月8日閲覧。

- ^ “Coco Chanel, espionne nazie ? Le groupe admet "une part de mystère"” (フランス語). Challenges (2011年8月16日). 2020年1月27日閲覧。

- ^ “Festival de Cannes: Coco Chanel & Igor Stravinsky”. festival-cannes.com. 9 April 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。8 March 2011閲覧。

関連書籍

[編集]- マルセル・ヘードリッヒ 『ココ・シャネルの秘密』(山中啓子訳、新版・ハヤカワ文庫NF、1995年)

- エドモンド・シャルル・ルー 『ココ・アヴァン・シャネル』(加藤かおり・山田美明訳、ハヤカワ文庫NF(上・下)、2009年)

- シャルル・ルー 『シャネルの生涯とその時代』(秦早穂子訳、鎌倉書房、1981年)。旧版

- ポール・モラン 『シャネル 人生を語る』(山田登世子訳、中公文庫、2007年/中央公論新社、2024年)

- ポール・モラン 『獅子座の女 シャネル』(秦早穂子訳、文化出版局、1977年)。旧版

- ティラー・マッツエオ『シャネルN°5の秘密』(大間知知子訳、原書房 2011年)

- ハル・ヴォーン『誰も知らなかったココ・シャネル』(赤根洋子訳、文藝春秋 2012年)

- エリザベート・ヴァイスマン 『ココ・シャネル 時代に挑戦した炎の女』(深味純子訳、CCCメディアハウス、2009年)

- ジャネット・ウォラク 『シャネル・スタイルと人生』(中野香織訳、文化出版局、2002年)

- クロード・ドレ 『ココ・シャネル』(上田美樹訳、サンリオ出版、1989年)

- 秦早穂子 『シャネル 20世紀のスタイル』(文化出版局、1990年)

- リサ・チェイニー『シャネル、革命の秘密』(中野香織監訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年)

- 山田登世子 『シャネル-最強ブランドの秘密』(朝日新書、2008年)

- 山口昌子 『シャネルの真実』(人文書院、2002年)

- 藤本ひとみ 『シャネル』(講談社文庫で再刊、2008年)

- 海野弘 『ココ・シャネルの星座』(中公文庫で再刊、1992年)

- 『ココ・シャネル 20世紀ファッションの創造者』(川上未映子解説、筑摩書房:ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉、2014年)

- アンネマリー・ファン・ハーリンゲン『ココとリトル・ブラック・ドレス』(川原あかね訳、文化出版局、2016年)

- 『ユリイカ 詩と批評 特集ココ・シャネル』(2021年7月号、青土社)

- Charles-Roux, Edmonde (2005). The World of Coco Chanel: Friends, Fashion, Fame. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-51216-6

- Davis, Mary (December 2006). “Chanel, Stravinsky, and Musical Chic”. Fashion Theory 10 (4): 431–60. doi:10.2752/136270406778664986.

- Fiemeyer, Isabelle (2011). Intimate Chanel. Flammarion. ISBN 978-2-080-30162-8

- Madsen, Axel (2009). Coco Chanel: A Biography. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1408805817

- Morand, Paul (2009). The Allure of Chanel. Pushkin Press. ISBN 978-1-901285-98-7

- Simon, Linda (2011). Coco Chanel. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-859-3 (Reviewed in The Montreal Review)

- Smith, Nancy (2017). Churchill on the Riviera: Winston Churchill, Wendy Reves, and the Villa La Pausa Built by Coco Chanel. Biblio Publishing. ISBN 978-1622493661

外部リンク

[編集]- Official Site of Chanel

- Coco Chanel - IMDb

- Gabrielle Chanel - FMD

- Coco Chanel in the Art Deco Era

- Lisa Chaney on Coco Chanel - YouTube

- Coco Chanel 1969 interview - YouTube

- Interactive timeline of couture houses and couturier biographies Victoria and Albert Museum

- Dernière interview de Coco Chanel(ココ・シャネル最後のインタビュー、1969年、フランス語、1971年1月11日公開)- L'Institut national de l'audiovisuel (INA、フランス国立視聴覚研究所)

- ココ・シャネル - Find a Grave