パリ・コミューン

- パリ・コミューン

- Commune de Paris

-

←

1871年

3月26日 - 5月28日 →

→

(赤旗) - 国歌: L'Internationale

インターナショナル

1871年3月18日に国民衛兵によって築かれたバリケード-

公用語 フランス語 首都 パリ 現在  フランス

フランス

| フランスの歴史 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

この記事はシリーズの一部です。 | |||||||||

|

先史時代

| |||||||||

|

近世

| |||||||||

|

現代

| |||||||||

| 年表 | |||||||||

フランス ポータル | |||||||||

| 共産主義 |

|---|

パリ・コミューン(仏: Commune de Paris、英: Paris Commune)は、フランス・パリ市の自治市会(革命自治体)のことであるが、ここでは国防政府のプロイセンとの和平交渉に反対して同時期にフランス各地で蜂起したコミューン(仏: la Commune)のうち、普仏戦争後の1871年3月26日に、史上初の「プロレタリアート独裁」による自治政府を宣言した1871年のパリのコミューン(仏: La Commune de Paris 1871)について説明する。

このパリ・コミューンは約2か月の間存在していた世界初の労働者自治政府であり、ヴェルサイユ政府軍によって鎮圧されたが、のちの社会主義・共産主義の運動に大きな影響を及ぼし、短期間のうちに実行に移された数々の社会民主主義政策は、今日の世界に影響を与えた。

なお、パリ以外でも、マルセイユ(1870年9月5日宣言)、リヨン(1870年9月4日宣言)、サン・テティエンヌ(1871年3月26日宣言)、トゥールーズ、ナルボンヌ(1871年3月30日宣言)、グルノーブル、リモージュなどの、7つの地方都市でも同様のコミューンの結成が宣言されたが、いずれも短期間で鎮圧された[1]。

第二帝政期の情勢と労働者

[編集]第二帝政とパリ

[編集]

第二帝政成立

[編集]ヨーロッパでは産業革命の波と凶作とによって封建的政治体制を覆す革命の波が押し寄せつつあった。

1848年革命(二月革命)が勃発してオルレアン朝が倒れ、短期間ながら第二共和政が成立したもの、政情不安が続いていた。こうした状況に頭角を現したのがナポレオンの甥ルイ・ナポレオンであった。彼は国民の圧倒的な支持で大統領就任を果たす[2][3]。1850年代に入ると景気回復が進み、政権は安定していく。ルイ・ナポレオンは産業革命を強力に推進する一方、積極的な社会政策を実施して、フランスの近代化を進めていった。同時代、アメリカではゴールド・ラッシュが到来した影響で農作物価格が上昇し、農業国フランスを支える農民の生活は向上していった[4][5]。

1851年、ルイ・ナポレオンは国民的人気を背景にクーデターを断行、翌年には皇帝に即位して、ルイ・ナポレオンはナポレオン3世となった。ここに第二帝政が成立する[6][7]。

第二帝政は成人男子選挙権にもとづく民主制に基礎を置いていたが、議員就任には反動的な内容の1852年憲法を下敷きに作られた帝国憲法への宣誓が必要で、実質的に皇帝の臣下を民選しているという程度のものであった。第二帝政期の政治の実態として、皇帝の権限が非常に強く、大臣の任命から行政官任用にいたるまでの人事権が皇帝に集中、皇帝専制政治の色彩を帯びたものであった[8][9]。

ただ1850年代は西ヨーロッパ諸国の安定の時代であったことから時代の追い風を受けていたため、反動政治に対する国民の反発も少なかった。ナポレオンは即位当初は非常に意欲的で、積極的に自由主義政策を展開し、1860年には英仏通商協定を締結した。この貿易自由化政策の結果、フランスでは農産物の輸出が増加して農民の生活は向上に向かっていた[10][11]。また、皇帝は諸階級の上に立つ存在と見なされていたことから社会主義(空想的社会主義の一つサン・シモン主義に近い)に対しても受容的な立場をとっており、皇帝の従兄弟にあたるナポレオン公シャルル・ボナパルトの指導のもとで労働者に対する恩恵的な政策も実施された。第二帝政期のフランス政治はボナパルティズムという民主主義と専制主義の一種独特な同居状態にあったと言える[12]。

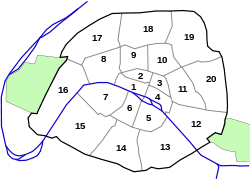

そして、ナポレオン3世は好景気を背景としたジョルジュ・オスマンによるパリ改造や鉄道敷設事業など大規模な公共事業(オスマニザシオン)が展開された。パリ改造は次のようなものであった。官庁街や住宅街などの区画整備を推進して西部に高級住宅街を造成した。さらに、下水道の完備など公衆衛生施設の改善に努め、不衛生なパリをより清潔な都市に変えていった。歴史的建造物の周辺に広大な広場を造成した他、広場と広場とを直線的な幹線道路で放射状に結び、都市過密の解消を試みた。中世以来のパリを近代都市として生まれ変わらせていったのである。パリは20の区域に区画され再編されて現在われわれが見ている近代都市パリが形成されることとなる[13][14]。ただし、一方でこうしたパリ改造のために一般の民衆は過酷な立ち退きが強制され、こうした人々は住み慣れた中心部から追い出されて離れた郊外に移住を強いられた。その結果、パリ市近郊には中心部を取り巻くように「赤いベルト」と呼ばれた貧民街が形成されることとなった[15]。コミューン革命の舞台はこうした環境下のパリだったのである。

第二帝政とパリ労働者

[編集]1860年代のパリ労働者の特徴としては、工場労働者というよりも、前近代的な性格が残されていた。工芸品の製造をはじめとする伝統的な手工業生産に従事する者が多く、労働者というよりも職人というべきタイプの人々であった[16]。こうした職人的熟練労働者は自分の職と技術に自負心を持つ職人気質が高く、彼らの政治的志向はフランス革命期のサン・キュロット運動の歴史的経験を背景とした人民主権思想とその延長に形成されたプルードン的な職人社会主義思想に支えられていた[17]。フランス革命以来、パリ民衆はお上への直訴や談判などの直接行動を重視しており、ジャコバン的直接民主主義の伝統が残っていた。かれら民衆は酒場などでの労働者同士の交流を契機に、強い連帯感と独立した階級意識を形成し、現実世界に対する批判的な精神を育んでいた。産業化・近代化の進むパリではより一層、格差と階級分離が深まっており、単なる強権政治でしかない第二帝政への不満もこうした生活世界の中で形成されていた[18]。こうした環境の中で「人民の声」を高等政治の世界へと反映させたいとするポピュラー・ポリティクスの文化が形成されていたのである。

こうした中、時代が下るにつれて第二帝政への逆風が吹き始める。周期的に繰り返される恐慌はやがてナポレオン3世の帝政に対する人々の不満を強めていく。ナポレオン3世は事態打開のために対外政策を積極化させるものの、メキシコ出兵の失敗によって皇帝としての権威を失う。これを背景に強権政治の綻びが見え始め、「権威帝政」から帝政は次なる段階として過渡的な「自由帝政」へ、そして帝権失墜の最終段階「議会帝政」へと移行していく[19]。

第一インターナショナルの発足

[編集]| 社会主義 |

|---|

「自由帝政」期においてはその後の歴史過程に大きな影響を与える変化が起こった。上記の記述において、「権威帝政」期におけるナポレオン帝政の強権主義的な体質を強調したが、1860年代初頭に入ると状況は変化していた。

この時代、フランスにおける皇帝権力とパリの労働者は実は階級闘争に根差す唯物史観で語られているほど対立的なものではなかった。パレ・ロワイヤル・グループのように帝政を積極的に支持しながら皇帝に接近し、労働立法・社会立法を提言する勢力も存在していた[20]。帝国政府もそうした社会的要請を受けて民法を改正し、労使間の不平等な雇用契約関係を改めるなどの社会政策を進めている。

アンリ・トラン(青銅彫刻工としてアンティーク雑貨の加工を請け負っていた)のような、独立志向の高いエリート労働者であっても、アルマン・レヴィなど側近から交渉機会を与えられれば、ナポレオン公などの開明派の王侯貴族と盛んに接触して帝政に対して進んで労働者の利害を主張していた。したがって、労働者階級が帝政を利用して権利を主張したり、社会的上昇の機会を獲得するという構図が出来上がっていたのである。こうした動きは時代を大きく加速させる転機をつくりだした。1862年にロンドンで開かれた万国博覧会に参加させるべく、パレ・ロワイヤル・グループを中心に約200名のフランス労働者、ドイツから12名の労働者の代表団が派遣された。アンリ・トランもブリテンの労働運動の実相を視察するべく代表団の委員の一人として参加した。もっとも、労働者の自発的カンパもあったものの、フランス代表団を組織して費用の大部分を支出したのは、ナポレオン3世とナポレオン公であった。

かれらフランス労働者団は8月5日の晩ブリテン労働者の歓迎を受け、「フランスおよびブリテン労働者の同盟への万歳三唱」をもって終了した。7月22日の集会には5名のフランス労働者が出席して、ポーランドの義挙を賞賛する演説を行う。次の晩にこのフランス人たちがイギリスの組合代表者たちと会合し、オッジャーを含む3名の委員会を任命し、パリの労働者へ向けて宣言文を発した。「資本家たちが脅しとして使う外国人労働者の輸入などの手段に対抗するためには、労働者の国際組織が必要である」と[21]。

1859年、ブリテンではロンドンを中心に建築工ストライキが発生して以来、労働闘争はかつてないほどに盛り上がりを見せていた。1860年代半ば以降、南北戦争期の北部支援運動などで自由主義や解放思想の理想が大衆にまで広まっていき、やがて国際運動への傾斜が国家批判にまで拡大した。ブリテン国家構造は、その構造上の問題が主従法改正運動や選挙法改正運動など労働法から議会制度に至るまであらゆる方向から攻撃を受けることになった。こうした挑戦的な大衆運動の中心が大工や石工といった職人的な世界を生きる熟練労働者たちだったのである。このとき見聞きした出来事はフランス労働者団に衝撃を与えるものであった。かれらはブリテン労働者たちの活発なストライキ闘争、広い国際的見聞、労働運動や改革運動のボトム・アップ的な姿勢に驚愕し、フランスの帝政と労働運動の後進性に気づくこととなった。ここに、1851年以降、長年にわたって眠りについていたフランスの労働運動はついに覚醒したのである。

1863年から64年までの1年間でブリテン・フランス労働者代表者間の談合で国際組織を実現させる具体的な道筋が定まっていく。1864年9月28日、ロンドンはセント・マーティン・ホールにてフランスの代表団を受け入れる歓迎集会が催され、「国際労働者協会」(第一インターナショナル、以下IWAと略記)の設立が宣言された[22]。ブリテン側の世話人はジョージ・オッジャーと石工組合書記のランダル・クリーマー、フランス代表はプルードン主義者のアンリ・トラン、議長はロンドン大学教授のエドワード・ビーズリだった。また、この集会にはカール・マルクスも同席していた。この集会は、組織の決裂について言及した後半部で詳述するが、オーウェン主義者や旧チャーティスト指導者たち、そして多数の労働組合指導者からなるブリテンの急進主義者、ブランキ派やプルードン主義者などフランスの革命的急進派、アイルランドやポーランドのナショナリスト、ドイツの社会主義者などを含むヨーロッパ各国の諸勢力が一堂に会する大集会となった。フランスでもIWA支部が設置され、「言論の自由」、「非宗教的義務教育」、「常備軍と国家警察の廃止」など当面の政治改革の要求とともに「コミューンによるすべての社会資本の奪取」を目標とするフランス連合評議会が発足した。

1864年、IWAが発足すると、ナポレオン3世による労働者懐柔策に綻びが生じた。

労働者の政治的権利と社会的平等の獲得を目指したトランを筆頭とする労働者グループによって『六十人宣言』が発せられた[23][24]。帝政は労働者階級との信頼関係を維持する必要に駆られ、ついに帝国政府は渋々労働者側に譲歩していくことになる。このとき、1851年に壊滅した運動の再建が叶えられ、労働者階級の長年の悲願であった協同組合運動への突破口が開かれた。刑法の一部が改正され、ストライキなどの実力行使は許されなかったが、協同労働と共済のためならばと団結権が部分的に承認された[23]。

しかし、1867年になるとナポレオン3世の思惑とは裏腹に帝政に対する逆風が一気に強まる。1866年、ブリテンで金融危機が発生し、翌年に入るとフランスに飛び火して恐慌が発生した。企業倒産が相次ぎ、おびただしい失業者が発生する。団結権の部分的承認は、千畳堤の蟻の一穴のごとき役割を果たした。大小さまざまな協同組合が結成され、法律の枠を超えてストライキ目的の労働組合へと変質していく。非合法であるにもかかわらず、各地で労働運動が多発し、大規模なブロンズ工のストライキが発生するなど1851年に発生した帝政による弾圧と壊滅以来の時間を取り戻すように労働運動の再生と革命化が進んでいった[25][26]。こうした各地の労働闘争を支援したのがIWAであり、IWAは積極的なストライキ支援の結果、帝政からの弾圧を受けて地下活動へと逃げていった。しかし、IWAは激しい弾圧を受け、トランなどの初期のプルードン派指導者が次々と脱落したため、そのメンバーは反政府を掲げるブランキ派グループだけが残って、しだいに革命派へと純化していったのである。こうした革命的情勢の積極的利用の背景にはマルクスによる理論的指導の力があった。マルクスは、IWAの年次大会のたびに改良主義的な思想だったプルードン主義を激しく糾弾して、フランスの労働運動を革命主義へと誘導したのある。

革命思想の形成

[編集]革命的ジャコバン派

[編集]ここで反政府派の政治思想を整理したい。もっとも古い反政府勢力は革命的ジャコバン派である。革命的ジャコバン派の主な人物に、老活動家シャルル・ドレクリューズ、南北戦争でも有名を馳せた軍人クリュズレ、扇動家のフェリックス・ピアなどがいた。かれらには特定の体系的な政治思想はなかったが、フランス革命時代に全盛を極めたジャコバン派によるかつての急進主義の記憶が宿っていた。小市民と一般民衆からなる共和国の理想と純粋民主主義思想の伝統を継承したこのグループは、その反権力の志向から、のちに社会主義へと合流し、後のパリ・コミューンで大きな活躍を見せる[27][28]。

プルードン派

[編集]

また、既にその名称が何度も登場するプルードン派について言及したい。

ピエール・プルードンの思想は第二帝政期のフランスで最も影響力のある思想であり、後のアナーキズム思想の先駆けであった。かれの思想はまさに農民主義、職人主義そのものと言っていいだろう。プルードンは「財産とは盗みである」と語り、大資本と金融業による搾取を告発した。中小規模の土地所有と工房、作業場の経営に基づく小財産を個人資本として、これを足掛かりに平等な諸個人が自立と相互扶助の関係を保ちながら協同組合を形成して中央政府に対する自由を確立していき、自由な個人の連帯によって新社会を建設するという「相互主義」思想であった。この思想は農民や職人の支持を集め、パリの職人労働者の政治文化に影響を与えていった。アンリ・トランや初期のウジェーヌ・ヴァルランなどのエリート労働者に多くの示唆を与えた。ただし、自由な職人や農民たちの古い産業秩序を維持しようとする余り、第二帝政に対する批判に欠け、現状容認的な傾向が強かった。事実、プルードンは労働者の自立を重視する一方で暴力的な現状変革を認めなかったため、ストライキに公然と反対していた。このグループは、フランス各地でストライキが猛威を振るう1867年以降の時代状況の変化に付いていけずに急激に衰退していく[29][30]。

ブランキ派

[編集]プルードン派の代わりに台頭したのが、ブランキ派である。ブランキ派は革命家オーギュスト・ブランキの思想を信奉するグループであり、その思想はプルードンとは対照的に攻撃的で暴力的な性格が強く、現状変革のために暴力革命の必要性を説き、政府打倒のためなら陰謀やテロを厭わない過激主義であった。ブランキのもとには多くの弟子が参集し、ギュスターブ・フルーランス、エミール・ウード、トリドン、リゴー、プロトー、テオドール・フェレなどの後にパリ・コミューン政府の要職に就く人々がその隊伍に加わっていった[31][32]。ブランキはマルクスのような資本や労働に対する理論的な洞察力はなかったが、人民による暴力的な権力奪取と独裁を主張するとともに、国有化の断行や計画経済の導入を提唱するなど早い段階から明確な国家観をもっていた。

ブランキ思想の後世への影響は絶大であった。資本主義経済システムの崩壊と革命の不可避性に関するマルクス主義思想(恐慌・革命理論)に、暴力革命論を追加してボリシェヴィキ主義へとつながる共産主義思想のイデオロギー形成にも力を貸した。後の時代に成立をみるソ連体制・ドイツの正統マルクス主義者の待機主義を批判したレーニンの国家理論・革命理論(プロレタリアート独裁)にも大きな影響を与えた。また、マルクスの最大の好敵手であったバクーニンの革命理論や無政府主義思想(アナルコ・サンディカリズム)にも示唆を与え、その思想は後継者に欠くことはなかった。ブランキ派の台頭はIWAに大きな影響力をもたらした。

マルクスの支持者は、マルクスのブランキに対する深い敬意とその思想的同期からしだいに増加し始め、ブランキ・マルクス派という形でその勢力を拡大させていった。1867年以降は深刻な恐慌から革命的情勢が高まり、IWAの革命化が進んでいった。ヴァルラン、ブノア=マロン、パンディといった指導者たちが続々とブランキ・マルクス派へと転向していった。彼らは後の共産主義者と区別するために「集産主義者」と呼ばれることになったが、旧来的なプルードン主義と決別して「パリ労働者組合連合会議」、「IWA・フランス連合評議会」などの組織を設立して革命派連合を組織し、帝政に対する批判と攻撃を強めていった[33][34]。

内憂外患と帝権の衰退

[編集]また、フランスは外交面でも失策が相次いだ。メキシコ出兵は失敗に終わり、ゲリラの一団による抵抗を前にフランスの国威も地に落ちた。イタリア統一戦争時のイタリア王国の離反は、ナポレオン三世の野望を破綻へと導いた。ガリバルディのローマ進軍を二度にわたって妨げた結果、プロイセン・オーストリアの二大国に対する守りをなす、イタリアからの信頼を失うことになった。あろうことか、イタリア王国はプロイセン側に寝返ってしまう。外交では孤立化が進展していき、プロイセンとの全面対決を有利に進めるための強力な同盟国を欠いたままで戦争に突入することとなった。これらの内憂外患は第二帝政の命取りとなっていく。

1867年、民衆への懐柔策として「集会の権利」が認められて、「公共集会」の開催が許可される。その結果、地区を単位とする共和派を支援する選挙集会も行われるようになっていった。また、デモ活動は許されていなかったが、結社の自由がすでに部分的に認められるようになり、互助的な協同組合が盛んに結成されるようになった。これらの改革は労働者の発言力を強めた。政治活動や労働運動が認められるようになるにつれて労働者の自立性は高まり、ジャコバン派やブランキ派など急進的な革命派が形成されるようになる。

1869年総選挙がおこなわれる。このときの総選挙ではジュール・フェリーやレオン・ガンベタ、アドルフ・クレミュー、ヴィクトル・ロシュフォールなど後に仮政府の要職に着任する共和派議員が圧勝して、292議席中116議席、およそ半数の議席を制するなど反帝政の急進派が躍進した[26][35][36]。

労働者街をなしていたベルヴィール地区では反政府的な選挙集会が開催されていた。このとき、ベルヴィール地区民衆と選挙委員会は、「常備軍・国家警察の廃止」、「言論、集会、結社の自由」を盛り込んだ独自に選挙綱領―ベルヴィール綱領を定めて、候補者ガンベタに提示するといった自発性を示した。これは議会政治を単なる代議制として考え、議員の代表によって国民の意思を表示するという間接民主制に頼るのではなく、議員を民衆の代理人として位置付けて国民の意思を伝達させるべきだとする直接民主主義の理想、古くはルソーの社会契約思想に遡る共和主義理念の再生を見てとれる[37][38]。1869年総選挙は歴史的選挙であった。病気がちになっていたことも相まって、ナポレオン3世の政治力はこのとき既に失われ始めていた。1870年、エミール・オリヴィエによる新内閣が成立して第二帝政は「議会帝政」へ移行していった[39][40]。

しかし、1867年恐慌はますますその深刻の度を強めていった。金融資本が企業投資を手控えたため、フランス銀行にマネーが滞留して金詰まりの状況となっていたのである。長期不況となったため、労働者の窮状は一層厳しいものとなった。1870年、ル・クルーゾの炭鉱で大規模なストライキが発生したほか、ナポレオン3世の従弟にあたるピエール=ナポレオン・ボナパルトがロシュフォールの同志で『ラ・マルセイユ』の記者であったヴィクトル・ノワールを殺害する事件が発生した。ストライキ闘争の激化とノワール射殺事件の発生の結果、反帝政の世論はかつてない熱狂の様相を呈し、ストライキは賃金闘争の域を超えて大規模な反政府運動へと発展、もはや国内は政府の統制が利かない状況となっていったのである[41][42]。

共和制の復活と革命派の攻防

[編集]普仏戦争と敗戦

[編集]

第二帝政最大の失敗が始まりつつあった。1870年7月、スペイン継承問題を発端に普仏戦争が勃発する。ナポレオン3世は健康不安を抱えながらも出陣するが、フランス軍は各地で大敗北を重ねた[43][44]。敗報に触れて、オリヴィエ内閣が退陣してパリカオ内閣が成立する中で、パリでは政情不安が深刻化していく。防衛力強化のために40歳以上の全男子に招集がかかり、民衆は国民衛兵に参加することが決定される。国民衛兵は、戦況の悪化と祖国防衛への緊張感と共に次第に急進化してパリの革命派を擁護する革命軍の性格を持つようになる[45]。

こうした危機の最中にある8月14日、ブランキ派はこの間隙に「帝政を倒せ!武器を取れ!」と労働者を扇動し、ラヴィレット街にて蜂起を試みた。しかし、労働者はパリ防衛が主たる関心事としたため蜂起に加わらず、首謀者のエミール・ウードとガブリエル・ブリードが捕えられてラヴィレット蜂起は失敗に終わった[45][46][47]。しかし、帝政の崩壊は目の前に迫っていた。

共和国宣言

[編集]

セダンの戦いに敗れ、ナポレオン3世は降伏して捕虜となった[46][48]。

1870年9月4日、立法院ではパリカオ内閣が国防政府の樹立を提案し、皇帝の退位要求に蓋をしようと試みた。長時間にわたる議論が行われたが、休憩時間中に民衆が押し掛けてくるという噂が広まると議員たちは議場から避難していた。空っぽになった議場に民衆が乱入してきた。ナポレオン帝政に対する不満は敗戦への怒りとなって爆発し、民衆はブランキ派のエミール・ウードやエルネスト・グランジェに導かれて立法院に殺到してきたのである。人々は「帝政を倒せ!立法院を倒せ!共和政万歳!」と叫び、フランス第二帝政の失権を迫った[48][49]。革命派の跳躍に危機感を抱いたジュール・ファーヴルは共和国樹立はパリ市庁舎で宣言させると民衆に呼びかけ、人々を議場から導いていった。その間、議場に残ったブルジョワ議員は仮政府の閣僚名簿を作成していった。民衆はブランキやドレクリューズを閣僚に望んでいたが、このとき作成された閣僚名簿は民衆が期待していたものとは全く異なるもので、ブルジョワ中心の穏健な共和派政府を作るというものであった。レオン・ガンベタは市庁舎のバルコニーに立って共和国宣言を発し、空になった議場で作成された国防仮政府の閣僚名簿を発表した。ルイ・ジュール・トロシュを首班とし、外相にジュール・ファーヴル、内相にガンベダ、そしてパリ急進派議員ヴィクトル・ロシュフォールを閣僚とする仮政府が樹立された[50][51][52]。

しかし、和平の早期実現を望む仮政府と徹底抗戦を要求する民衆との対立は激しいものとなっていた[53]。王政復古の可能性を示唆するブルジョア色の濃い仮政府の成立に裏切りを感じたパリ労働者の代表者たちは今後の対応を協議し始めた。IWAのフランス連合評議会はコンドリーに本拠を構え、当地で会合をもち仮政府に圧政の停止を要求したが、軽くあしらわれる結果となった[54]。そのため、9月5日にはインター派の発議で今後の方針を検討するために「共和会議」が開催されたほか、仮政府と市政の監視のため各区に監視委員会が設置され、その上位に連絡部会を設立しようとする動きが生じていった[55][56]。

攻囲戦とパリの革命化

[編集]

11日、各区4名ずつの監視委からなる「パリ二十区共和主義中央委員会(以下、パリ中央委と略称)」が発足している[57][58]。亡命先のベルギーから帰国したヴァルランを加えたパリ中央委は『第一回の赤いポスター』というスローガンを発表した。国家警察の解体、市の行政官の公選、言論・集会の自由、国防必需品の徴発、配給制の確立、全市民の武装が提案された[59][60]。パリ中央委とインター派は挙国一致による徹底抗戦を呼びかけて抵抗を開始したが、1870年9月19日から翌71年にかけての132日間、パリはプロイセン軍によって包囲されることとなる。

ちなみに、この間、南部の諸都市リヨンやマルセイユでは国防体制を強化するために「南仏連盟」が結成されたが、臨時政府の影響圏から離脱して地方革命政権として自立し始めていた。一方、リヨンではミハイル・バクーニンが絹布職人の支持を背景に蜂起して市庁舎を占拠したが、バクーニンは軍に包囲されあっさり逮捕されてしまった。バクーニンは釈放された後、すぐにフランスを離れて亡命した。マルセイユでは革命が成功してマルセイユ・コミューンが中心となる革命派政権が一時成立した。マルセイユ・コミューンは市会選挙でのブルジョアの巻き返しで崩壊したが、パリの革命派に強い印象を与えた[61]。

このような混乱の最中、パリでは国民衛兵が緊急招集されて9万人の市民が軍の隊列に加わっていった。将校は選挙され総出撃による撃退を主張するオーギュスト・ブランキやギュスターヴ・フルーランス、インター派のリーダーとなったウジェーヌ・ヴァルランなどの血気溢れる革命家たちが大隊長に選出された[62][63]。しかし、仮政府は表向きは徹底抗戦を主張していたが、実際には国防に対する関心を既に喪失しており、ジュール・ファーブルはプロイセンと停戦していかに武装した革命勢力を解散させるかの道筋を探るようになっていた[53][64][65]。

こうした中、20日、シュートー、シャトラン、そして彼らの同士からなるパリ中央委は降伏を拒否して徹底抗戦を主張するとともに、「パリ中央委は全20区の民主的社会主義者の力を集中する目的を持つ」とする規約を採択し、臨時政府との対決姿勢を強めた。パリ中央委は早くも市議会を労働者を主体に人民民主主義に基づく准政府(コミューン)とする新決議を採択するなど妥協的な仮政府と敵対するようになった[66][67]。一方、仮政府は憲法制定会議の招集、コミューン選挙の延期を発表するなど朝令暮改を繰り返し、またフルーランスの要求を拒んで辞任もやむなしの状況へと追い込んだ他、ブランキをリコールするなど革新派大隊長を次々と更迭して抗戦派の勢いを削ごうと図り、この動きのゆえに仮政府とパリ民衆との離反を決定的なものとなった[68][69]。

10月31日蜂起と挫折

[編集]

10月31日、「三つの衝撃」と呼ばれる事件が起こった。ブルージェとメッス要塞が陥落して兵力17万を擁するフランソワ・バゼーヌ元帥率いる守備軍は降伏、プロイセンが本格的にフランスの軍事的抵抗能力を粉砕し、休戦交渉のためにティエールがパリにやって来たのである[70][71]。この日、コンドリーにパリ中央委のメンバーは参集した。そこで政府の退陣と徹底抗戦を要求するために市庁舎に行進することが決議され、無数の群衆そして指揮権から離脱した3千名もの軍の一部が合流して市庁舎に侵入した。ベルヴィール労働者地区の大隊長ルフランセはトロシュと会見して仮政府の停止、市会選挙と選挙管理委員の招集を求めた。腰の重い政府の対応に業を煮やしたフルーランスは兵士を連れて市庁舎に乗り込んでテーブルの上に立ち、フルーランス自身、ブランキ、ドリアン、シャルル・ドレクリューズからなる「公安委員会」の設置を宣言、「革命的コミューン」の組織について討議を開始した。「10月31日蜂起」の最中、状況は誰が何をしようとしているのか全く把握できない混乱状態に陥っていく[72][73]。

しかし、この間ルイ・ジュール・トロシュはまだ諦めてはいなかった。彼は退陣こそ呑まなかったが市会選挙の実施を約束して事態を切り抜け巻き返しのチャンスを得ようとした。親政府派の軍が市庁舎に奇襲をかけ市庁舎を取り囲んだ。革命派は市会選挙実施と報復しないことを条件に市庁舎を退去した[74][75][76]。施政権や戦争遂行権を手放したくない仮政府により革命派と交わされた約束は裏切られ、革命派指導者に逮捕令状を発し、市会選挙ではなく区長選挙として実施されることとなった[77][78]。

11月4日、仮政府の信任投票とパリ20区の区長選挙が実施され仮政府が続投を果たす一方で、政府支持のブルジョア派が過半数で当選したが、労働者地区では逮捕された反乱分子が多数当選する異常事態が発生した。インター派のブノア・マロン、ヴィクトル・ジャクラール、ギュスターヴ・ルフランセ、急進派のモテュ、ギュスターヴ・フルーランス、レオ・ミリエール、ジャコバン革命派の老闘将シャルル・ドレクリューズ、ブランキ派のガブリエ・ランヴィエなどが区長あるいは助役に選出された[78][79][80]。

その年の冬は寒波が発生し、燃料と食糧不足が深刻となった。オルレアン派(王党派)の司令官デュクロによる出撃戦は惨憺たる結果となってプロイセン軍の包囲を突破することに失敗、パリは冬を前に陸の孤島と化した。しかし、この包囲中の仮政府による配給制はお粗末なもので金持ちが隠匿物資で生活を守る一方、市中ではねずみや猫、犬をはじめあらゆる動物が食料として取引される状況に追い込まれた。こうした危急存亡の情勢はパリの革命的な性格を急速に強化した[81][82][83]。

ドレクリューズは「共和主義連盟」を組織してコミューンの選挙を要求し、政府批判を強めて首班のトロシュとクレマン=トマ将軍の解任を要求した。急進共和主義者が政府にとって代わるべきだと主張を展開した[84]。

パリ・コミューン革命

[編集]ティエール政権の成立と講和

[編集]12月、パリがプロイセン軍に包囲されるなか市民の武装と防衛力の強化を図っていたが、状況はますます厳しくなった。パリの共和主義者はパリ中央委の組織名を変更して「パリ20区共和主義代表団」(以後パリ代表団と略記)と呼称していた。1月6日、パリ代表団は『第二回の赤いポスター』を発表、政府に対して「身を引いて、パリの人民に自力で解放する力をまかせよ!」と要求を突き付けた。さらに、「物資の全面徴収を!無料の配給制を!総出撃を!帝政を引き継いだ9月4日の政治と戦術と行政は断罪された。人民に席を譲れ!コミューンに席を譲れ!」と続けた[85]。

1871年1月19日のピュザンヴァール出撃戦は失敗した[86][87]。翌20日、ジャコバン的急進主義者のドレクリューズは「共和主義連盟」の仲間を集めて協議し、48時間以内の市会選挙の実施を要求した。さらにその次の日、長い戦時生活の困窮と軍事的失策に絶望した民衆の怒りはついに爆発し、「10月31日蜂起」に参加してマザスの牢獄に投獄されていたブランキ、フルーランスのもとに駆け付け、彼らを解放していった[88][89]。プロイセン軍の圧力、民心の離反と革命派の台頭に追いつめられた仮政府はとうとう音を上げ、トロシュを見離して彼を解任し、プロイセン王国と休戦協定に調印した[88][89]。

1月22日、ブランキ派は市庁舎前に民衆を集めて蜂起する事件が起こった。政府の混乱をまえに「共和主義連盟」のトニー・レヴィヨンは市会選挙を要求してギュスターヴ・ショデーと交渉を開始したが要求は拒絶された。この交渉のなかで偶発的な発砲があり、ブランキ派のサピアが即死するなど多数の死傷者を出して失敗した[90][91][92]。1月28日、仮政府とプロイセンの交渉の結果、パリの篭城戦が終結した[93][94]。

そして即座に新政府樹立に向けて国政選が布告され、フランスは激しい選挙戦に突入した[94][95]。

2月4日、パリ代表団とIWAフランス連合評議会、そして労働者連合組合会議は、候補者選定を進めて統一戦線を組み、「どのようなものであれ、共和政体を論議の対象とすることの否認。勤労者の政治的支配の必要の確認。政府寡頭制と産業封建制の打破。1792年の共和国が農民に土地を与えたように、労働者に労働用具を与えることによって、社会的平等を通しての政治的自由を実現させる共和国の組織」をスローガンに『共同宣言』を発した[95]。

2月8日には1871年総選挙がおこなわれた。パリでは共和派、革命派の躍進が見られた。共和派のルイ・ブラン、ヴィクトル・ユゴー、レオン・ガンベタ、ロシュフォール、ガリバルディが当選した他、革命派のフェリックス・ピア、ブノア=マロン、シャルル・ガンボン、トラン、ドレクリューズ、ミリエールが当選を果たした。だが、地方ではブルボン、オルレアン、ボナパルト派をはじめとする王党諸派が躍進して共和派に優位を占めるかたちになった。そして、西フランスの港町ボルドーに国民議会を招集、オルレアン派のアドルフ・ティエールを「行政長官」とする新政府が誕生した[96][97][98]。ティエールは、将来、王政復古するかしないか決定するとしたボルドー協約を掲げて共和派や革命派を打ち倒すべく国内王党派の統合を試みた。こうして成立した新政府はすぐさまプロイセンとの和平交渉を担うこととなる。2月26日、講和条約が締結され、アルザス=ロレーヌ地方の割譲、50億フランの賠償金支払い、プロイセン軍によるパリの象徴的占領を内容とする協定が議会で承認された[99][100][101]。

講和成立によってパリ市民と政府との亀裂は決定的となった[94]。

また、軍部内にもティエール政府に反対する兵士・将校からなる20名の「国民衛兵中央委員会(以下、衛兵中央委と略記)」が選出された。国民衛兵は中央政府の統制から離れ、「自ら選ぶ隊長以外の者は認めない」と決議するなどすっかり志願兵からなる選挙制の義勇軍と化していた。国民衛兵はパリ民衆の熱情を吸収して次第に革新性を強め、やがて人間搾取の偽りの体制を拒絶してフランスの共和政体を擁護する革命軍となっていった。この国民衛兵自体はその多くが無名の一般の市民から構成され、本来はまとまった政治性をもっていなかった。しかし、パリの情勢の緊迫化と政府の妥協的姿勢に失望して政府を見限っていつしか革命派に協力していくようになっていったのである[102][103]。

パリ・内乱の勃発

[編集]2月15日、IWAフランス連合評議会はコンドリーにて、いかにプロイセンと戦うか、いかにティエール政権に抵抗するかに関して協議した。そして、共和派と革命派の統一に向けて戦略の策定を進めつつ、パリ代表団の政策決定に援助を続けていた。パリ代表はジュール・ヴァレスが発行する『ル・クリ・ド・プープル』(『人民の叫び』)を機関紙に据えたうえで、次のような『原則宣言』を発して紙上に掲載した。

「すべての監視委員のメンバーは、革命的社会主義党に属すると宣言する。したがって、あらゆる可能な手段によって、ブルジョアジーの特権の廃止、ブルジョアジーの支配階級としての失権、労働者の政治的支配、一言でいえば社会的平等を要求し追及する。……階級そのものも存在しない。労働を社会構成の唯一の基礎と認める。この労働の全成果は、労働者に帰すべきである。

政治的領域においては、共和制を多数決原理の上に置く。それ故に、多数者が国民投票という直接的手段によるにせよ、議会という間接的な手段によるにせよ、人民主権の原則を否定する権利を認めない。それゆえに現社会が政治と社会の革命的清算によって変革されてしまうまで、あらゆる議会の招集に実力で反対する。……革命的コミューン以外のものは認めない。」[104][105][106]

2月19日、パリ代表団はコミューン政府の樹立を約束して、プロレタリアート独裁に基づく新社会の建設を市民に保証した。国民衛兵は依然としてプロイセン軍のパリ入城への抵抗を呼びかけていた。国民衛兵は武装解除を拒み、プロイセンに武器が押収されるのを防ぐため大砲を女子供も含んだ多数のパリ民衆と共にモンマルトル、ベルヴィールのなどの労働者地区へと移設していた。1871年3月1日、プロイセン軍は祝勝パレードのためにパリに入城した。弔旗が掲げられて静まり返るパリをプロイセン軍が3日にわたり占領した[107][108]。

ティエールはこうした緊迫した情勢の中でプロイセン軍との無謀な武力衝突を避けるため、そして革命派からパリを再び掌握するための措置を講じる。市内各所の大砲陣地を奇襲して大砲を押収、国民衛兵の武装解除を進めるよう指示した。3月18日、パリ防衛の重要な堡塁モンマルトル陣地から国民衛兵が守備する大砲の撤去を図るとともに、パリを武力で制圧するよう親政府派の軍に命令を下す。 ルコント将軍とパチュレル将軍の指揮で大砲400門余の撤去を実施するが、これを偶然目撃した国民衛兵の女性兵士の一群が撤去に抵抗した。

すぐさま、将軍は配下の兵に発砲を命じたが、この命令は空しく無視されてしまう。これによりルコント将軍は国民衛兵により捕虜となった。しかし、捕えられた将軍のなかに1848年のフランス革命の六月蜂起で労働者の弾圧を行ったクレマン・トマ将軍がいたため、クロウド・ルコント将軍ともども猛る群集によって殺害された[109][110][111]。

この事件を機にパリでは「コミューン万歳!」の声が高まっていた。国民衛兵とコミューンに合流してパリの実権を奪取、ついにパリ・コミューン革命が成就した。休戦協定に反発したパリ市民が武装蜂起した。一報を受けたアドルフ・ティエールは軍と政府関係者をひきつれてパリを放棄、ヴェルサイユに逃走した[112][113]。

21日付の『官報』には次のような記事が載せられた。

コミューン―選挙宣言と成立

[編集]| 社会民主主義 |

|---|

この間オルレアン家の王子が軍事司令官に任命されるとの噂が伝わり、王政復古に反発するパリの反政府への姿勢が頂点に達する。これがきっかけとなり、一時的に国家機構が停止し無政府状態が生じた。その空白を国民衛兵が革命軍として埋めることとなった。やがてパリでティエール政府に代わるコミューン政府の選挙がおこなわれることになった。

3月23日、IWAフランス連合評議会のパリ支部は、次のように宣言した。

「長い一連の敗北、わが国の完全な崩壊をもたらすことになるかもしれない破局、これがフランスを支配してきた政府がフランスのためにつくり出した状況の帳尻である。……。いまや権威の原理は街頭に秩序を再建し、職場に労働を復活させるうえに無力である。そしてその無力は権威の否認を意味する。利害の非連帯性が全般的な破滅を生み出し、社会戦争をもたらした。自由、平等、連帯によって、新しい基礎の上に秩序を確立すること、その第一の条件である労働を再組織することを要求しなければならない。労働者諸君、コミューン革命はこれらの原理を確認し、未来における葛藤のあらゆる原因を取り除くものである。……。信用と交換の組織、労働者の結社、無償の世俗的な完全教育、集会と結社の権利、言論の絶対的な自由、市民の自由、警察、軍隊、衛生、統計、その他の業務を自治体の観点でなす組織。……。パリの人民は、自らの都市の主人としてとどまり、……自らの自治体の代表を確保するという至上の権利を、議会の選挙投票において確認するであろう。

3月26日の日曜日、パリの人民は誇りをもってコミューンのために投票に赴くであろう。」[116][117]

3月26日、コミューン評議会の選挙が実施され、内乱中の混乱でありながら成人男子からなる有権者48万5千人中22万5千人が投票に参加した[118]。開票の結果、84名の候補者が当選を果たす。衛兵中央からは12名が当選した他、ブランキ派からはオーギュスト・ブランキ(投獄中)、ギュスターヴ・フルーランス(まもなく戦死)、エミール・ウード、ギュスターヴ・トリドン、テオドール・フェレ、ロワール・リゴー、エミール・ヴィクトル・デュヴァール(まもなく戦死)、レオ・ミラーら10名、親ブランキ派が15-16名当選した。また、ウジェーヌ・ヴァルラン、ブノア・マロン、アルベール・テイス、エドワール・ヴァイアン、ジャン・ルイ・パンディ、シャルル・ベレー、アドルフ・アシ、レオ・フランケル、ギュスターヴ・ルフランセ、ジュール・ヴァレスなどの15-16名のインター派も当選した。さらに、ブルジョア急進派が20名ほど当選したほか、シャルル・ドレクリューズ、パスカル・グルーセ、アルヌール、ウジェーヌ・プロトー、フェリックス・ピアをはじめとするジャコバン革命派が当選した。この選挙の結果、パリ・コミューン政府が成立した[119]。

コミューン政府は投獄中の者や上記のインター派、ブランキ派、ジャコバン派が大半を占めていたが、ヴァルランやマロンのような熟練職人もいたものの労働者ばかりではなく法律家や医師、事務員をはじめとする小市民、そして教員や学者、芸術家、あるいはヴァレスといったジャーナリストなど無数の知識人が含まれ、職業も思想も様々な人びとが構成する民主連合政権であった。2万人の国民衛兵と市民の祝賀を前に、金色の総飾りに飾られた巨大な赤旗が翻る市庁舎の広場でコミューン政府成立の盛大な式典が開催された。赤い帯飾りをかけたコミューン議員と国民衛兵将校は演台の上に立って、群衆の割れんばかりの拍手喝采を受けた。当選者の名が読み上げられ衛兵中央を代表してランヴィエが自由の女神像の前にて挨拶と祝辞を読み上げた。そして、『ラ・マルセイエーズ』が唱和され、老シャルル・ベレーが演説を行ってコミューン政府の成立を宣言[120]、「人民の名において、コミューンが宣言された!コミューン万歳!」の大斉唱が続いた。こうして式典会場はついには革命的民主共和主義の精神を鼓舞する赤旗と自由を祝福する白いハンカチの花畑となった[121]。

パリ・コミューンの政権は72日間という短命に終わったが、教会と国家の政教分離、無償の義務教育に関してはコミューン崩壊後の第三共和政に受けつがれた。世界に先がけて実現した女性参政権が、国家レベルで実現するのは1893年のニュージーランドを待たなければならなかった。

かくして、1871年3月28日、パリ市庁舎前でパリ・コミューンが宣言され、以後5月20日まで二か月ほどの期間パリを統治することとなる。老シャルル・ベレーを議長に、コミューン執行委員会を頂点として執行部、財務、軍事、司法、保安、食糧供給、労働・工業・交換、外務、公共事業、教育の10の各部実務機関が組織された[122][123]。フランスという国家機構から放棄されたパリ市民は、衛兵中央の補佐を受けつつ各執行部を通じて、自発的に行政組織を再稼動させ、このときからコミューンは「代議体ではなく、執行権であって同時に立法権を兼ねた行動体」として活動をはじめた革命政府となった[124]。

その間、教育改革、行政の民主化、集会の自由、労働組合をはじめとする結社の自由、婦人参政権、言論の自由、信教の自由、政教分離、常備軍の廃止、失業や破産などによる生活困難者を対象とした生活保護、各種の社会保障など民主的な政策が打ち出され、暦も共和暦が用いられた[125]。

4月2日、普仏戦争での敗北の将という汚名返上に燃えるパトリス・ド・マクマオン元帥率いるヴェルサイユ政府軍による攻撃が開始された(パリの東部と北部はプロイセン軍により封鎖)。衛兵中央は声明を発表し、最終決戦の決意を示している。

「労働者諸君、思い違いをしてはならない。これは偉大な闘争である。寄生と労働、搾取と生産とが戦っているのだ。もし無知の中にむなしく日を暮らし窮乏の中に埋没することに飽きたのならば、……、もし諸君の子供たちが自分の労働の利益を手に入れ……自らの汗で搾取者の財産を富ませたり、自らの血を専制君主のために流したりするような動物のごときものでなくなるのを願うならば、……、もし諸君の娘たちが貴族の腕の中で快楽の道具となることを望まないのならば、放蕩と貧困が男子を警察に、女子を売春に追いやることを欲しないのならば、もし諸君が正義の支配を欲するのならば、労働者諸君、賢明であれ、決起せよ!

そうすれば諸君の力強い手は汚らわしい反動を諸君の足元に投げ倒すであろう!働いて、善意をもって社会問題の解決を求めるすべての諸君に、進歩に向かって団結することを要請する。祖国とその普遍的精神の運命から霊感を得られんことを!」[126]

かかる決起に見られる勇敢はヴァンドーム広場での帝国円柱の解体要請にも見られた。芸術家ギュスターヴ・クールベは、「ヴァンドーム広場のコラムは記念碑であって芸術的価値に欠けること、過去の王朝の戦争と征服の認識を表現することが恒常化してゆくこと、そしてそれは共和国の感情として許容しがたいこと、これらをかんがみ市民クールベは、国防政府がこのコラムの分解を許可するよう希望する」と上申し、コラムをばらばらに解体するよう提案している。4月12日、第二帝政期の帝権の表象たる円柱は「野蛮の記念碑であり、暴力と虚栄の象徴であり、軍国主義の肯定であり、国際法の否定であり、敗者に対する勝者の永年の凌辱であり、フランス共和国の三大原則の一つである友愛に対する永遠の侵害であることに鑑み」、これを分解することが決議された。図版にも見られるように、5月8日コミューン政府の名の下に円柱は倒された。

コミューン―苦戦と内紛の発生

[編集]

コミューンの高潔なる精神性の発露とは裏腹に、前線では敗戦に次ぐ敗戦で窮地に陥る。

ブランキのようにヴェルサイユ側で捕えられ投獄中の者や、まもなく戦死した者が続出したため、政府は常時オーバーワークの状態で行政上の負担軽減の必要が生じた。4月16日補欠選挙を実施して、このときの選挙では軍人のクリュズレ、写実主義の芸術家ギュスターヴ・クールベ、マルクスの娘婿となるジャーナリストのシャルル・ロンゲ、インターナショナル (歌)の作詞家となる詩人のウジェーヌ・ポティエら20名の議員が選出された[127]。ドレクリューズの発案によって政府部内の改組が行われて行政部の執行権が強化され、9名の閣僚が委員会責任者として指名された。フランソワ・ジュールド(財務)、ギュスターヴ・クリュズレ(軍事)、ウジェーヌ・プロトー(司法)、ロワール・リゴー(保安)、オーギュスト・ヴィアール(食糧供給)、レオ・フランケル(労働・工業・交換)、パスカル・グルーセ(外務)、ジュール・アンドリュー(公共事業)、エドワール・ヴァイアン(教育)が選出された[128]。

しかし、プルードン主義者のジュールドが責任者を務める財務部がヴェルサイユ側と内通しているフランス銀行や大手金融機関の預金差し押さえなどの緊急金融措置を渋るなど怠慢な姿勢を見せ、これに業を煮やした各行政部が政府に反抗して政府部内に革命独裁を志向する機運が生じ始めていった。政府内でのドレクリューズやブランキ派の発言力はいよいよ強まり、政府権限の強化を求めるこの種の機運が高まったものの、財務委員長の無策とこれに反発する強硬派の動きはコミューン政府の統一性に亀裂を生じさせていった[129]。

4月3日にヴェルサイユ軍との戦闘が再開された。この戦闘によってコミューンは独裁制の導入が真剣に議論されるようになる。

ブルジョアを人質にヴェルサイユ軍の侵攻を止めようとする「人質法」が制定されたほか反コミューン新聞が禁止され、執行委員会の改組要求が高まって、4月28日にはブランキ派のジュール・ミオーによって公安委員会の設立が提案された[130]。公安委員会の独裁のもとに、市民の戦闘態勢への全面参加を要求するとともに、市民生活を統制する本格的な戒厳を布くように要求する提案であった。ルフランセ、クレマン、フランケル、ヴァルランらIWA派が人民主権の侵害としてこの提案を拒絶したが、提案は多数の支持を得て可決した。公安委員の選出が評議会で行われ、アントワーヌ・アルノー、レオ・メイエ、ランヴィエ、フェリックス・ピア、シャルル・ジェラルダンが選出された[131]。しかし、公安委員会はコミューン政府と国民衛兵との有機的連携、統一的な組織運用を実現できず、十分な軍事的政治的機能を果たせなかった[132]。公安委員会は、『少数派宣言』を提示して設置に反対したグループの信任を得られなかったばかりか、コミューン内部に不和を作り出し、軍事独裁への転換という危険性を摘み取るにも十分ではなかった[133][134]。

一方、徴兵制の再導入を強行することによって兵員の増員を図り、戦闘準備を整えた後攻勢を図るとする軍事委員長クリュズレとヴェルサイユ軍に先手をとって即時攻勢を主張するパリ要塞司令官のドンブロフスキーとの間に不和が生じていた。これは軍の執権を担うクリュズレや後任のルイ・ロセルと衛兵中央委ならびに現場指揮官との権限上の縄張り争い、そしてドンブロフスキーに対する妬みに起因する個人的争いであった。戦時中では極めて非常識なこの二人の確執の結果、戦術面では作戦行動の不統一が生じ、これはヴェルサイユ軍に付入られる隙を与えた[135]。

仮にイタリアの軍人革命家のガリバルディのような人物が全軍の総司令官にいればこのようなことはなかったであろうが、職業軍人の型に嵌まりきったクリュズレとロセルの融通のなさ、国民衛兵の革命軍としての性格を理解する度量の欠如は国民衛兵の不信感を買い、現場に対する指導力を喪失させることにつながった[136]。ロセルの軍規律強化と組織改革の試みは挫折したほか、コミューン政府の指揮命令権を弱めてヴェルサイユ軍に対する抗戦能力が低下していくことにつながった[137]。

先立つ4月26日にイシ―要塞が攻撃されて要塞は5月9日に陥落、パリは周辺の防御線で敗北を重ねていき防衛拠点の要所を次々と喪失していった。ロセルは拠点喪失を口実に軍事クーデターを計画していたが、予想していたほど兵が集まらないまま時が経ち、実行する機を逸してしまって「ロセルの陰謀」は不発に終わった[138]。5月10日、コミューン政府への不信から来るロセルの軍事独裁への野心は打ち砕かれ、軍事委員の辞任を表明する。ドレクリューズがロセルの後任を引き受けて「文民陸軍委員」に就任、潜伏中のロセルに軍事的助言を受けながらヴェルサイユ軍への抗戦を指導していく[137]。

軍事委員長ロセルによる軍事クーデター計画という内憂、そしてヴェルサイユ軍の進軍という外患への恐怖と危機打開のために、コミューン政府はついに革命独裁の樹立要求に屈服するようになる。こうしてブランキ派のリゴーを中心とした警察機関の保安委員会が独裁を要求して、専断的な逮捕が横行するなど次第に恐怖政治へと移行し始めていた[135]。ついにコミューン評議会の内部監視機関となる「公安委員会」が設立される[130]。しかし、パリでは既に内紛が激しくなり、各派の衝突で統一行動ができない状況になっていた。

終局―血の週間とコミューン崩壊

[編集]

5月21日、ヴェルサイユ政府軍がスパイとなったデュカテルの手引きによって夜陰に乗じてサン・クルー門から侵入し始めてパリ市内に突入し市街戦を開始した[139]。大砲陣地を迂回しながら各陣地を孤立させて背面から攻撃する戦術で一つ一つと各個に大砲陣地を攻略、15区、16区を瞬く間に占領して次第に国民衛兵を追い詰めていった[140]。

23日にはヴェルサイユ軍はパリ西部から侵入して東部へと攻勢を加えていき、モンマルトルの丘を奪取してパリ中心街を占領していった[141]。敵の圧倒的攻勢に対して、コミューン側は老人、子どもたちはバリケード造りのために路面の石材を剥がして大砲陣地の補強を手伝い、女性たちは武器を持って陣地群で必死の抗戦をしたほか、戦闘中の合間合間で負傷者の手当てや看病をして男顔負けの活躍を見せた[141]。

しかし、このときにはヴェルサイユ軍は主要な高地を抑え、勝利条件をほぼ満たしたと言える。ヴェルサイユ軍は自軍が有利に立った以上、無駄な流血を避けて同胞に対して寛大な処置をとることもできたが、捕虜を次々と処刑し、ティエール政府黙認のもと市民を対象とした本格的な大量虐殺を開始した。

D.ヴィエルジュ画

戦闘のさなか、コミューンは市街が敵に奪取され拠点とされるのを防ごうと、建物という建物に火を放ち、チュイルリー宮や大蔵省などの官公庁施設で火災が発生、続いてパリ全土で火災が起こった[142]。なお、パリ市庁舎が焼失した際、パリ改造前に作成されていたパリの地図を含む数多くの歴史的文書が失われた[143]。ヴェルサイユ軍は進軍を続けてフランス銀行や証券取引所、ルーブル宮を奪取した。報復としてコミューンの警視委員長リゴーは三名の政府側スパイを処刑した。リゴー自身は次の日、政府に捕えられその場で処刑された[144]。

5月24日、コミューンは市庁舎の防備を諦めて東部の11区区役所に退避していった。コミューンは物量に勝るヴェルサイユ軍に敗北を重ね、武器弾薬も十分でなく、その組織的抵抗は不可能となっていた。衛兵中央は降伏もやむなしと考え、ドレクリューズをはじめとする代表団を派遣してヴェルサイユ軍に和を乞うたが、それも裏切りと見なした市民に阻まれ交渉もできない状況にあった[145]。コミューン指導者たちは各々死を決意してそれぞれの死を選んでいった。死を悟ったドレクリューズは正装してシルク・ハットと燕尾服に身を包み敵軍に進み出て敵の一斉射撃を受け華々しい最期を遂げた[145]。

また、ヴェルサイユ軍による虐殺は激化し、略式軍事裁判という形式を踏まえた意味のない処刑劇が繰り返された。「市民の生命は鳥の羽根ほどの重さもない。ウィ・ノンとを問わず、逮捕され銃殺される」という状況であった。この「血の週間」と呼ばれる凄惨な市街戦により無差別殺人が発生して、老若男女を問わず多くの市民が殺傷された[145]。市民もダルボア大司教、ドゲリー大司教、銀行家ジャッケルなどの人質を銃殺するなど、双方で不毛な殺し合いの応酬を重ねることとなった[146]。ベルヴィール地区に残されたコミューンは軍事委員となったヴァルランとヴィレットによる最後の抵抗を試みていた。

A.ロビダ画[注 2]。

27日、コミューンの最後の死闘は一方的な殺戮の様相を呈することになる。ヴァルランによる最期の降伏決断も「降伏などせず、闘いながら死ぬこと、これこそがコミューンの偉大さを形成」すると語るコンスタン・マルタンの反対で空しく覆された[147]。最終的に、パリ侵入から最終局面までに3万人にのぼるといわれる戦死者を出してパリ・コミューンは瓦解、ペール・ラシェーズ墓地での兵士・市民の決死の抵抗と殺戮を最後に5月28日、パリ市全域は鎮圧され、コミューンは崩壊した[147]。

戦闘終了後も、ヴェルサイユ政府軍が主張する「法と正義」による白色テロは収まらず、多数の国民衛兵および市民が即決裁判によりコミューン戦士は銃殺された[148]。地中からはまだ息のある戦士たちの呻きが上がっていた。

ヴァルランは憔悴して腰をかけているところをヴェルサイユ側に逮捕され、クレマン=トマ将軍、ルコント将軍殺害の手先として投石と罵声による市中引き回しの辱めを受けた。リンチによって眼球が飛び出すなど瀕死の際にいたって、ヴァルランは「共和国万歳!コミューン万歳!」の最後の叫びを残して絶命した。その後、ヴァルランの遺体からは時計など身の回り品が略奪された[148]。

M.リュス画

他のコミューン戦士も戦闘を生き残った者は次々と逮捕され、狭い監獄にすし詰めに投獄されたのち放置され、初夏の暑さで弱った者から順次処刑されていった。裁判により370人が死刑となり、410人が強制労働、4000人が要塞禁固、3500人がニューカレドニアなど遠方の海外領土に流刑となった[149]。関係のない市民も、その場にいたという不条理な理由で殺されたほか、ヴェルサイユ軍の将軍たちは捕虜に因縁をつけては処刑するなど、パリ全域はコミューン退治を口実とした虐殺の舞台と化していた。パリ・コミューンの制圧は、穏健的共和派や王党派にとっては「危険な過激思想を吹聴する叛徒」を排除する絶好の機会であった。逆説的に、この「功績」によりティエール率いる共和派は、農民、ブルジョワ、王党派から第三共和政という政治形態の支持を得られることとなった。

コミューン論―その歴史的評価

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

マルクスのコミューン論

[編集]国民衛兵中央委員会の一部に第一インターナショナルが参加していたことから、カール・マルクスはコミューン崩壊の2日後、『フランスの内乱』を執筆し、コミューン戦士の名誉を擁護した。しかし、実際にはマルクスのコミューンへの直接の影響力はなく、マルクスが「フランスの内乱」でコミューンを弁護したために有名になり、関連づけられるようになった[150]。また、コミューンの多くはインターナショナルに参加していたが、コミューンの最も好戦的な革命家は、マルクス主義者でなく、ジャコバン派やブランキ主義者だった[151]。

パリ・コミューン政府軍は、推計1万人のコミューン支持者を虐殺し、市民もジョルジュ・ダルボアパリ大司教らを処刑した[152]。エンゲルスの母エリーゼは、反乱による犠牲はマルクスに責任があると考えていたが、エンゲルスは「政府は4万人の市民を機械で殺戮した。マルクスがいなくても状況は変わらなかっただろうし、マルクスに責任があると考えるのは不公平だ」と犠牲者数を誇張して反論した[153]。

レーニンのコミューン論

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

パリ・コミューンを扱った作品

[編集]小説

[編集]- 『壊滅』(エミール・ゾラ、1892年) - ゾラが見た普仏戦争とパリ・コミューンの惨劇を描く[154]。

- 『パリ燃ゆ』(大佛次郎、1964年[155][156])- 著者自らがパリに渡り取材したノンフィクション作品。

- 『獅子たちの時代』(柘植久慶、1990年[157][158]) - 主人公が外人部隊兵としてパリ・コミューン軍と死闘を繰り広げる。

漫画

[編集]- 『自由主義とパリ=コミューン』(あずみ椋、近藤和彦、2002年) - 『産業革命と自由主義 富国強兵のせめぎあい』(学習漫画 世界の歴史 13)の1話。浮浪児の主人公がブルジョワの婦人と交流しながらナポレオン3世の治政、パリ・コミューンの激動の時代を生きて行く様子を描く[159]。

アニメ

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ウィキペディア・コモンズの注釈にしたがい、描かれた人物の姓名、あるいは判明している姓を記す。言語リンクはフランス語版とポーランド語版で、日本語版の記事がある人物は太字で示す。以下、最上段左から1人おいて、ギュスターヴ・マロトー、ジャン=ルイ・ピンディ、ラウル・ウリュバン、コンタン (Quentin)、ゲイヤー (Gaillard)、ドゥアー (Dereure)、下段に移り、デュポン (Dupont)、シャラン (Chalain)、ジュール・ミオ、ヤロスワフ・ドンブロフスキ、グロミエ (Gromier)、ギュスターヴ・ルフランセ、ガストン・ダ・コスタ、ウジェーヌ・ポティエ、下段に移り、アルチュール・アルヌール、ウジェーヌ・ラズア、アドルフ・アッシ、1人おいて下段に移り、フェリックス・ピア、シャルル・ドレクルーズ、ジュール・ヴァレス、下段に移り、パスカル・グルーセ、ギュスターヴ・ポール・クルーズレ、ギュスターヴ・クールベ、すぐ下の人物を1人おいて右へ、ギュスターヴ・フルーランス、シャルル・フェルディナン・ガンボン、ピエール・ヴェジニエ、エドモン・メジー、下段に移り、ロワール・リゴー、ナポレオン・ラ・セシリア、ジュール=ポール・ジョアナー、フレデリック・クルネ、ジャン=バティスト・ミリエール、オーギュスト・ヴェルモレル。

- ^ この絵には墓碑銘が読める四つの墓が含まれており、戦闘が行われた場所も特定できる。それぞれ名前と画像リンクを付す。左から作家のシャルル・ノディエの墓碑、パリ市立工科大学教授のルイ・シャルル・サラザン (Louis Charles Sarazin) の墓碑(メダイヨンはエメ・ミレーの作)、作家のエミール・スーヴェストルの墓碑(後ろ向き)、作家のオノレ・ド・バルザックの墓碑(彫像はダヴィッド・ダンジェの作)。

出典

[編集]- ^ 長谷川(1991) p.10

- ^ 桂圭男(1971) pp.12-14

- ^ 桂圭男(1981) p.10

- ^ 桂圭男(1971) p.18

- ^ 桂圭男(1981) p.25

- ^ 桂圭男(1971) p.15

- ^ 桂圭男(1981) p.20

- ^ 桂圭男(1971) pp.15-16

- ^ 桂圭男(1981) pp.22-24

- ^ 桂圭男(1971) p.21

- ^ 桂圭男(1981) pp.25-26

- ^ 桂圭男(1971) pp.16-17

- ^ 桂圭男(1971) p.19

- ^ 桂圭男(1981) pp.30-32

- ^ 桂圭男(1981) pp.33-34

- ^ 桂圭男(1981) p.35

- ^ 桂圭男(1981) pp.36-38

- ^ 桂圭男(1981) p.40

- ^ 桂圭男(1981) p.39

- ^ 桂圭男(1981) p.38

- ^ フォスター(1956) pp.40-41

- ^ 桂圭男(1971) p.26

- ^ a b 桂圭男(1971) p.25

- ^ 柴田三千雄(1973) p.37

- ^ 桂圭男(1971) pp.25-26, pp.31-32

- ^ a b 桂圭男(1981) pp.41-44

- ^ 桂圭男(1971) pp.39-41

- ^ 桂圭男(1981) pp.48-49

- ^ 桂圭男(1971) pp.26-29

- ^ 桂圭男(1981) pp.52-54

- ^ 桂圭男(1971) pp.41-42

- ^ 桂圭男(1981) pp.49-51

- ^ 桂圭男(1971) pp.42-44

- ^ 桂圭男(1981) pp.55-57

- ^ 桂圭男(1971) pp.35-36

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.42-43

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.43-45

- ^ 桂圭男(1981) p.43

- ^ 桂圭男(1971) p.36

- ^ 柴田三千雄(1973) p.43

- ^ 桂圭男(1971) p.37

- ^ 桂圭男(1981) pp.44-45

- ^ 桂圭男(1971) p.45

- ^ 桂圭男(1981) p.64

- ^ a b 柴田三千雄(1973) p.48

- ^ a b 桂圭男(1971) p.46

- ^ 桂圭男(1981) p.66

- ^ a b 桂圭男(1981) p.67

- ^ 桂圭男(1971) p.47

- ^ 桂圭男(1971) p.51

- ^ 柴田三千雄(1973) p.55

- ^ 桂圭男(1981) p.68

- ^ a b 桂圭男(1971) pp.58-59

- ^ 桂圭男(1971) pp.52-54

- ^ 桂圭男(1971) p.54

- ^ 桂圭男(1981) p.73

- ^ 桂圭男(1971) pp.54-55

- ^ 桂圭男(1981) p.74

- ^ 桂圭男(1981) pp.75-76

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.66-67

- ^ 桂圭男(1971) pp.68-77

- ^ 桂圭男(1971) pp.57-58

- ^ 桂圭男(1981) p.78

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.62-63

- ^ 桂圭男(1981) pp.78-79

- ^ 桂圭男(1971) pp.60-61

- ^ 桂圭男(1981) pp.79-80

- ^ 桂圭男(1971) p.62

- ^ 桂圭男(1981) pp.81-82

- ^ 桂圭男(1971) pp.63-64

- ^ 桂圭男(1981) pp.86-87

- ^ 桂圭男(1971) pp.65-66

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.72-73

- ^ 桂圭男(1971) p.67

- ^ 柴田三千雄(1973) p.74

- ^ 桂圭男(1981) p.89

- ^ 桂圭男(1971) p.80

- ^ a b 柴田三千雄(1973) p.75

- ^ 桂圭男(1971) pp.80-81

- ^ 桂圭男(1981) p.90

- ^ 桂圭男(1971) p.82

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.76-77

- ^ 桂圭男(1981) p.96

- ^ 桂圭男(1971) pp.83-84

- ^ 桂圭男(1981) p.100

- ^ 桂圭男(1971) p.87

- ^ 桂圭男(1981) pp.101-102

- ^ a b 桂圭男(1971) p.88

- ^ a b 桂圭男(1981) p.102

- ^ 桂圭男(1971) pp.88-89

- ^ 柴田三千雄(1973) p.82

- ^ 桂圭男(1981) pp.103-104

- ^ 桂圭男(1971) p.89

- ^ a b c 桂圭男(1981) pp.104-105

- ^ a b 桂圭男(1971) p.91

- ^ 桂圭男(1971) pp.92-93

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.83-84

- ^ 桂圭男(1981) p.112

- ^ 桂圭男(1971) pp.93-94

- ^ 柴田三千雄(1973) p.84

- ^ 桂圭男(1981) p.113

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.88-92

- ^ 桂圭男(1981) pp.125-128

- ^ 桂圭男(1971) pp.97-98

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.86-87

- ^ 桂圭男(1981) pp.113-114

- ^ 桂圭男(1971) p.102

- ^ 柴田三千雄(1973) p.90

- ^ 桂圭男(1971) pp.112-117

- ^ 柴田三千雄(1973) pp.97-98

- ^ 桂圭男(1981) pp.138-140

- ^ 桂圭男(1971) p.115

- ^ 柴田三千雄(1973) p.99

- ^ マルクス(1952) p.90

- ^ ブルジャン(1961) p.34

- ^ ブルジャン(1961) pp.36-38

- ^ 桂圭男(1981) pp.160-161

- ^ 桂圭男(1971) p.136

- ^ 桂圭男(1971) pp.136-137

- ^ 桂圭男(1981) pp.171-173

- ^ 桂圭男(1971) pp.137-141

- ^ 桂圭男(1971) p.141

- ^ 桂圭男(1981) p.173

- ^ マルクス(1952) p.95

- ^ ブルジャン(1961) p.48

- ^ ブルジャン(1961) pp.52-53

- ^ 桂圭男(1971) p.145

- ^ 桂圭男(1971) p.146

- ^ 桂圭男(1971) pp.159-160

- ^ a b 桂圭男(1981) p.178

- ^ 桂圭男(1971) pp.184-186

- ^ 桂圭男(1971) pp.188-190

- ^ 桂圭男(1971) pp.186-188

- ^ 桂圭男(1981) p.178, pp.200-202

- ^ a b 桂圭男(1981) p.177

- ^ 桂圭男(1981) pp.177-179

- ^ a b 桂圭男(1981) p.179

- ^ 桂圭男(1971) pp.190-193

- ^ 桂圭男(1971) pp.195-196

- ^ 桂圭男(1971) p.198

- ^ a b 桂圭男(1971) p.199

- ^ 桂圭男(1971) p.200

- ^ 鹿島茂「失われたパリの復元」第10回、芸術新潮2012年10月号 p.163

- ^ 桂圭男(1971) pp.200-201

- ^ a b c 桂圭男(1971) p.202

- ^ 桂圭男(1971) p.201

- ^ a b 桂圭男(1971) pp.203-204

- ^ a b 桂圭男(1971) p.205

- ^ 桂圭男(1971) pp.207-208

- ^ ハント 2016, p. 327-8.

- ^ ハント 2016, p. 325-6.

- ^ ハント 2016, p. 326.

- ^ ハント 2016, p. 327.

- ^ “ルーゴン・マッカール叢書 壊滅”. 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア. 2024年2月2日閲覧。

- ^ “パリ燃ゆ 上巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館”. 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ). 2024年2月2日閲覧。

- ^ “パリ燃ゆ 下巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館”. 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ). 2024年2月2日閲覧。

- ^ 柘植, 久慶 (1990-04-01). 獅子たちの時代. 集英社. ISBN 978-4-08-775141-3

- ^ “獅子たちの時代 | NDLサーチ | 国立国会図書館”. 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ). 2024年2月2日閲覧。

- ^ あずみ, 椋; 近藤, 和彦 (2002-11-01). 学習漫画 世界の歴史 13 産業革命と自由主義 富国強兵のせめぎあい (全面新版 ed.). 集英社. ISBN 978-4-08-249213-7

参考文献

[編集]- ジャック・アタリ 著、的場昭弘 訳『世界精神マルクス』藤原書店、2014年。

- アンドレ・ヴァルノ 著、北沢真木 訳『パリ風俗史』講談社、1999年。

- 飯田鼎『マルクス主義における革命と改良―第一インターナショナルにおける階級,体制および民族の問題』御茶の水書房、1966年。

- 桂圭男『パリ・コミューン』岩波書店、1971年。

- 桂圭男『パリ・コミューン―パリが燃えた70日』教育社、1981年。

- カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、マルクス=レーニン主義研究所 著、大内兵衛,細川嘉六 訳『マルクス・エンゲルス全集』大月書店、1959年。

- カール・マルクス 著、木下半治 訳『フランスの内乱』岩波書店、1952年。

- カール・マルクス 著、不破哲三 編『インタナショナル (科学的社会主義の古典選書)』新日本出版社、2010年。

- カール・マルクス 著、不破哲三 編『マルクス、エンゲルス書簡選集 (中)(科学的社会主義の古典選書)』新日本出版社、2012年。

- 鹿島茂『怪帝ナポレオンIII世―第二帝政全史』講談社、2004年(平成16年)。ISBN 978-4062125901。

- 木下賢一『第二帝政とパリ民衆の世界―「進歩」と「伝統」のはざまで』山川出版社、2000年。

- 小牧治『マルクス』清水書院〈人と思想20〉、1966年(昭和41年)。ISBN 978-4389410209。

- 柴田三千雄等『フランス史 2』山川出版社、1996年。

- 柴田三千雄『パリ・コミューン』中央公論社、1973年。

- ジョルジュ・ブルジャン 著、上村正 訳『パリ・コミューン』白水社、1961年。

- 橋爪大三郎『労働者の味方マルクス―歴史に最も影響を与えた男マルクス』現代書館、2010年。

- デヴィッド・ハーヴェイ 著、大城直樹 訳『パリ―モダニティの首都』青土社、2006年。

- 長谷川正安『コミューン物語1870-1871』日本評論社、1991年。

- 福井憲彦等『フランス史』山川出版社、2001年。

- ミシェル・ヴィノック『フランス政治危機の100年-パリ・コミューンから1968年5月まで』大嶋厚訳、吉田書店、2018年(第1章「パリ・コミューン」を参照)

- 薬師院仁志『社会主義の誤解を解く』光文社、2011年。

- W.Z.フォスター 著、長洲一二,田島昌夫 訳『国際社会主義運動史』大月書店、1956年。

- 大佛次郎『パリ燃ゆ』朝日新聞社、1963年

- ハント, トリストラム 東郷えりか訳 (2016), エンゲルス - マルクスに将軍と呼ばれた男(原著2009), 筑摩書房

関連項目

[編集]- パリ・コミューン (1792年)

- ナポレオン3世

- 女性参政権

- 政教分離の歴史

- カール・マルクス

- 第一インターナショナル

- インターナショナル (歌)

- アドルフ・ティエール

- フランス第三共和政

- ギュスターヴ・クールベ

- ルイーズ・ミシェル

- さくらんぼの実る頃 (Le Temps des cerises) - パリ・コミューンの追悼歌

- ウラジーミル・レーニン

- マルクス・レーニン主義

- セバストーポリ (戦艦) - ロシア帝国、ソビエト連邦の戦艦。1921年から1943年までは「パリジスカヤ・コンムナ」(パリ・コミューンのロシア語読み)を艦名とした。

- 前田正名 - 明治期日本の官僚。フランス留学中にパリ・コミューンによる蜂起に遭遇した日本人。

- パリコミューン広場 - ベトナム社会主義共和国における広場

外部リンク

[編集]- 『パリ・コミューン』 - コトバンク

- 明治初期日本人のパリ・コミューン観 - 渡六之助著『巴里籠城日誌』、西園寺公望の書簡・自伝草稿、『特命全権大使 米欧回覧実記』により、明治初期日本人のパリ・コミューン観を検討し、同時に彼らの西欧文明観・民衆観を検討する。

- 「巴里籠城日誌」校訂現代語訳(1)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(2)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(3)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(4)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(5)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(6)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(7・8)

- 『巴里籠城日誌』校訂現代語訳(追補・ロンドン見聞略誌)