ピューリタン

ピューリタン(英語: Puritan)または、その日本語訳として清教徒(せいきょうと)は16世紀から17世紀にかけてイングランド王国で活動した改革派プロテスタントの総称。ローマ・カトリックの影響を取り除こうとしたエリザベス1世の宗教改革が不十分だとして、国教会のさらなる改革を訴える形で登場し、時に大きな社会運動を伴ったために、イギリスと初期アメリカの歴史(特に護国卿時代)に大きな影響を与えた。彼らの思想や行動原理はピューリタニズム(英語: Puritanism、清教主義)と呼ばれる。名称は清潔、潔白などを表す「Purity」に由来し、転じて頑固者や潔癖者を意味するなど、本来は蔑称であった。

16世紀、キリスト教はドイツやスイスなど西ヨーロッパの北側を中心にマルティン・ルターやジャン・カルヴァンらによってローマ・カトリックへの反発から宗教改革が始まり、カトリック(旧教)から分離したプロテスタント(新教)が登場した。同時期、イングランドでも、ヘンリー8世及びエリザベス1世が、同国へのローマ・カトリック(ローマ教皇)の影響力を取り除くために宗教改革に乗り出し、国王を首長と認めるイングランド国教会を成立させた。イングランドの宗教改革は同じくプロテスタントと呼ばれるものの、動機が純粋に政治的なものであったことから、国教会の教義や典礼はカトリックに近く、宗教的観点から大陸の改革派教会の在り方を望ましいと考える者たちにとっては不満のあるものであった。彼らは大陸のプロテスタントらと同じような、教義がより純化した改革を求めて行動を始めた。この者たちを総称してピューリタンと呼ぶようになった。

ピューリタンの中でも求める改革の強度によって諸派に分かれた。大きくは国教会内部からの改革を目指した長老派と分離も辞さなかった分離派、その分離派の流れを汲む独立派に分かれる。長老派は初期のピューリタンの主要勢力で国教会改革を進め、分離派は初期アメリカ入植者としてニューイングランドの形成に大きな影響を与え、独立派は清教徒革命(1642年-1649年)を経て力を持ち、王政を廃してイングランド共和国(1649年-1660年)を成立させた。さらにここから、教義や望ましいと考える教会統治制度によって会衆派やバプテスト派などに分かれていく。

ただ、もともとプロテスタント内でも明確に定義づけられた言葉ではなかったこともあり、18世紀以降は特にピューリタンという言葉は用いられなくなった。特にイギリス史上では王政復古(1660年)以降に国教会に大部分を吸収され、単一の政治勢力としてのピューリタンはいなくなった。さらに名誉革命(1689年)以降は、国教会以外のプロテスタント教派も認められたことによって、彼らはピューリタンから派生した諸教派(長老派や会衆派、バプテスト派など)の具体的な信徒として認識・呼称されることになる。

定義

[編集]

上段:トマス・ガウジ、ウィリアム・ブリッジ、トマス・マントン

中段:ジョン・フラヴェル、リチャード・シッベス、スティーブン・チャーノック

下段:ウィリアム・ベイツ、ジョン・オウエン、ジョン・ハウ

最下段:リチャード・バクスター

一般にピューリタンと言った場合、16世紀から17世紀にかけてイングランド国教会の宗教改革を不十分とみて、さらにローマ・カトリックの慣行を排除しようとしたイングランドのプロテスタントの一派のことである[1]。

17世紀において、ピューリタン(清教徒)という用語は単一のグループを指す言葉ではなく、複数のグループに適用される言葉であった。現代においても歴史家の間で正確な定義は定まっていない[2]。 本来、「ピューリタン」(puritan)という言葉は、過激派と見なされた特定のプロテスタント集団を指す蔑称であった。トマス・フラーは『教会史』の中で、この言葉が最初に用いられたのは1564年であるとしている。当時のマシュー・パーカー大主教は、ピューリタンを、現代の "stickler" (潔癖者や頑固者)とほぼ同じ意味で用いていた[3]。つまり、当時においてピューリタンは「その辺のプロテスタントやイングランド国教会の信徒よりも熱心なプロテスタント」を特徴的に呼ぶ用語だった[4]。 よって、こうした侮蔑語である「ピューリタン」をピューリタン自身が使うものではなかった。彼らは自分たちのことを「敬虔な者(the godly)」「聖なる者(saints)」「告白する者(professors)」「神の子たち(God's children)」などと自称していた[5]。

ピューリタンは、大きくはイングランド国教会を否定し、独自の革新教会を作ろうとした「分離派」(Separatists, Separating Puritans)と、国教会の改革に不満を持ちながらも、留まって内部からさらなる改革を試みた「非分離派」(Non-separating Puritans)に分けられる。分離派は国教会はあまりにも腐敗し、真のキリスト者は袂を分かつべきだと主張し、このため、後には「非国教徒(Nonconformists)」[注釈 1]とも呼ばれた。一方で、国教会の権威を認める非分離派でも、さらなる改革がどの程度可能なのか、あるいは必要なのかという点では意見が分かれた。歴史上は最も広義の意味で、両者をピューリタンに含む[6][7]。

一方で、17世紀に新たに発生した他の急進的なプロテスタントの教派とは区別しなければならない。具体的には聖書よりも直接的な啓示を優先したクエーカー派、シーカー派、ファミリスト(Familia Caritatis)などであり、彼らはピューリタンに含めない[8]。

現代の英語において「ピューリタン」は、しばしば「禁欲主義」を意味し、快楽主義(hedonism)の対義語として用いられることがある[9]。 ウィリアム・シェイクスピアの『十二夜』(1601年?)では、自惚れ屋で尊大なマルヴォーリオが「一種のピューリタン」と表現される[10]。 H.L.メンケンはピューリタニズムを「どこかの誰かが幸せになっているかもしれないという偏執的な恐怖」と定義している[11]。 ピューリタンは結婚という制度の中において性的な事柄も認めていた。ピーター・ゲイは、「気難しい禁欲主義者」といったピューリタンに対する一般認識を「19世紀に疑われることもなかった誤り」と指摘している。彼はエドワード・テイラーやジョン・コットンの例を引きながら、彼らがいかに禁欲主義とは無縁であったかを説き、夫婦間の性行為を推奨し、カトリックの処女崇拝を批判していたと説明している[12]。 マサチューセッツ州西部にあったピューリタンの集落では、夫が妻への性的義務を果たすことを拒否したことで、夫が追放されたという事例もあった[13]。

歴史

[編集]ピューリタニズム(清教主義)は1世紀にわたって歴史的に重要な意味をもった。さらにその後、ニューイングランドでは半世紀にわたる発展があった。ただ、その間、その性質や彼らが重視するものは、約10年間隔で変化していった。

前史・背景

[編集]16世紀、キリスト教ではドイツやスイスを中心にマルティン・ルターやジャン・カルヴァンらによって、ローマ・カトリック教会への批判に端を発する宗教改革運動が起こった。彼らはラテン語で「抗議」を意味するプロテスタント(新教)と呼ばれるようになり、カトリック(旧教)から独立した。ルターらの批判は多岐にわたるが、その大きなものとしては聖書に書かれていない事柄の権威の否定であり、具体的には教皇(聖座)や教会法の否定、(聖書にない)聖伝や典礼の否定であった。これら理念は「聖書主義」「万人祭司」「信仰義認」などとして表される。

一方、同時期のイングランド王国では、国王ヘンリー8世(在位:1509年-1547年)が自身の離婚問題によりローマ教皇庁と対立し、ローマ・カトリックの権威を否定するために、国王を首長と認めるイングランド国教会を創設し、国内のカトリック教会から分離・独立させる宗教改革を行った。これもカトリックの権威を否定した宗教改革としてプロテスタントに含まれるが、明らかにルターやカルヴァンのものとは性質が違い、後述のように、むしろ中世カトリックの特徴が残っているものであった。その後、敬虔なカトリック教徒であったメアリー1世の時代(1553年-1558年)に激しい揺り戻しが起こり、プロテスタントの聖職者は処刑されたり国外追放に処された。

エリザベス朝の宗教改革

[編集]1559年、エリザベス朝(1558年-1603年)の宗教改革においてイングランド国教会はプロテスタント教会として確立され、イングランドにおける宗教改革は一段落した。エリザベス1世の時代、国教会は改革派教会と一般にみなされ、主要教区や高位の主教はカルヴァン派に占められていた。しかしながら、大聖堂や聖歌隊、『共通祈祷書』(Book of Common Prayer)に基づく典礼、伝統的な聖職者の祭服や教会政治制度は、中世カトリックの特徴が一定程度保持されていた[14]。

このエリザベス女王の統治初期のイングランドのプロテスタントの中には、女王の宗教政策は大きな改革の始まりに過ぎないと考える者が多かった。これは特に前代のメアリー1世時代の国外追放を受け、その後に帰国して故郷で司祭や主教を務めていた者たちであった[15]。 彼らは、国外追放時代の大陸での亡命生活において同地の改革派教会から直に学ぶ機会を得た。そして急進的な者は自身の教区でさらなる改革に乗り出した。政府とピューリタン間の初期の論争としては、説教や歌唱時間を増やすために典礼の一部を省略するというものがあった。ピューリタンの中にはイエスの名が聞こえるたびに頭を下げることや、洗礼で十字を切ること、結婚指輪やオルガンを用いること自体を拒絶する者もいた。中でも大きな不満の対象となったのは、聖職者が白いサープリスと聖職帽を着用することであった[16]。 ピューリタンの聖職者たちは、黒い学者風の服装を好んだ。この祭服論争では国教会側は聖職者の祭服の使用を強制しようとしたが失敗した。ピューリタンは決して大衆運動ではなかったが、貴族階級に強力な後援者が付き、その支援と保護を受けていた[17]。

1570年代において政府とピューリタンの間で最も大きな論争になったのは、望ましい教会統治の制度(教会政治)を巡るものであった。すなわち、ピューリタンの主張は、カトリック的な司祭(監督、Bishop)の指導に基づく監督制から、ヨーロッパの他地域の改革派教会に倣った長老(Presbyter)による指導に基づく長老制にすべきというものであった[18]。 ピューリタンは議会を通じてこれら改革を進めようとしたが、すべて女王によって防止された。しかし、それでも、当時のピューリタンの指導者であるジョン・フィールドやトマス・カートライトらは、ピューリタンの聖職者たちからなる秘密会議(連絡組織)を組織して、長老制の推進を続けた。この組織やネットワークは、1580年代のマーティン・マープレリト論争の時に発見されて解体され、女王の残りの治世下ではピューリタンによる改革運動は停止した[19]。1593年には秘密集会禁止法が制定され、ピューリタンの秘密集会が取り締まられた[20]。

ジェームズ1世の時代

[編集]1603年にエリザベス女王が崩御し、ジェームズ1世が国王に即位すると、ピューリタンは国教会改革を求める「千人請願」(Millenary Petition)を提出した。しかし、ジェームズはそれとは別路線での宗教改革を望んでいた。 彼は1604年にハンプトン・コート会議を招集し、ローレンス・チャダートンを含む4人の著名なピューリタンの指導者から話を聞いたが、国教会の主教側に味方した。ジェームズはそれまでの教育とスコットランドでの育ちから、神学的事項に精通しており、エリザベス朝時代に行われたピューリタンの過激な影響に対処し、自身が仲裁者となる独自の宗教政策を追求した。

ジェームズが任命した主教の多くはカルヴァン主義者で、特にジェームズ・モンタギュー (主教)は影響力のある宮廷人であった。ピューリタンは、イングランド国教会におけるローマ・カトリック的要素の多くに反対した。特に『共通祈祷書』に対するものが有名だが、それ以外にもエリザベス朝時代と同じく、礼拝における非世俗的な祭服(帽子とガウン)の使用、洗礼での十字を切る仕草、聖体拝領をひざまずいて受けることにも反対していた[21]。

ジャコビアン時代のピューリタン運動は、「半分離主義」や「穏健清教主義」、最初にピューリタンを自称として用いたウィリアム・ブラッドショーの著作、初期の会衆主義の登場などにより、適応と妥協が特徴であった[22]。 この時代のピューリタンのほとんどは国教会に留まる選択をした(非分離派)。国教会と完全に袂を分かつ道を選んだ分離派は、数の上では非常に少ないものであった。

チャールズ1世の時代

[編集]1625年、崩御したジェームズ1世の後を継いで国王チャールズ1世が即位した。この治世下において、ピューリタンはそれまでの宗教勢力から政治勢力としての力も持ち始める。専制志向のチャールズは国王大権を濫用し、これに反対する者たちはピューリタンの改革派勢力と手を組んだ。この時代、ピューリタンたちは、国教会改革が自分たちの考えと反対に進んでいること、また(あくまで彼らの目線で)宮廷や教会内にカトリックの影響力が増大していると見ていた。歴史家クリストファー・ヒルは次のように説明している。

想像力の高まったピューリタンたちはヨーロッパ全土で灯火が消えつつあるように思い込んだ。反宗教改革は、魂だけではなく教会財産も取り戻しつつあるように見えた。チャールズ1世とその政府は、反宗教改革勢力と手を結んでいなかったとしても、少なくとも経済面、政治面では同じ目標を持っているように見えたのだ。

— Economic Problems of the Church (1956年) by Christopher Hill[23]

スコットランドの反乱(主教戦争)に端を発する2度の議会招集(短期議会・長期議会)は政府とピューリタンの関係を完全に破綻させた。反乱の原因はピューリタンらが望ましい体制と考える長老制を敷くスコットランド(スコットランド国教会)に対し、チャールズが監督制であるイングランド国教会の祈祷書を強制しようとしたというものであったことから、国教会に反発するピューリタンらはスコットランドに同情し、政府に非協力的な態度を示した。こうして議会は政府に忠誠を誓う王党派と、ピューリタンらが主導する議会派に分かれた。議会派は国王と国教会の長であるウィリアム・ロードを批難し、最後は大抗議文での決裂を以て1642年、イングランド内戦(清教徒革命)が始まることとなる。

チャールズが専制を行った1629年から1640年にかけては、新天地としてアメリカに向かうピューリタンも多かった。ニューイングランドの形成や会衆派の入植は、チャールズの治世の中期頃がピークであった(詳細は#ニューイングランドの形成を参照)。

清教徒革命と内部分裂

[編集]

イングランドのピューリタン運動は王政を打倒するほどに強まったが、その実、国外への移民者や聖書の非一貫性な解釈、当時表面化した政治的な相違などにより、いくつかに内部分裂したものであった。ランター派、平等派(レヴェラー派)、クエーカー派などの教派が左派から離脱する中にあって、千年王国思想に基づく急進的なピューリタン集団であった第五王国派は、庶民に人気のあったヴァヴァサー・パウエルのような聖職者の協力もあり、右派として扇動を続けた[24][25]。 こうした分裂は運動の中心部の崩壊を招き、政治上の失敗を覆い隠したが、その一方で英語圏のキリスト教徒としてその後も成長を遂げるための精神的遺産を残した[26]。

1643年にウェストミンスター会議が招集され、国教会の聖職者が集まった。この会議では新しい信仰基準として、改革派神学の一貫した教理であったウェストミンスター信仰告白が採択された。1645年には『公同礼拝指針』が正式に制定され、これを含めたより大きな枠組みとして現代ではウェストミンスター信仰基準と呼ばれる信仰基準が制定された。この基準はスコットランド聖公会では採用されたものの、イングランドでは詳細を巡って1660年まで独立派によって争われた[27]。

このウェストミンスター会議では教会統治の制度(教会政治)については合意に達することはなく、分裂した。具体的には主教制(監督制)派、長老派、会衆派、エラストス主義派である。 議会の議員たちは長老派が占める一方で、革命の指導者であったオリバー・クロムウェルは独立会衆派の分離派であり、自身の教義を押し付けた。空位時代(1649年-1660年)のイングランド国教会は長老派の方針に従って運営されたが、スコットランドのような全国的な長老派教会になることはなく、また、有力なピューリタンが望んだ「神の支配」による神権国家にもならなかった[28]。

王政復古後の衰退

[編集]1660年の王政復古の際、イングランドとウェールズの新しい宗教体制を決定するためにサヴォイ会議が開かれた。 1662年の宗教統一法により、国教会は内戦前の体制に戻されてわずかな変更が加えられただけであり、ピューリタンは場を追われた。歴史家のカラミーによる推計では、この「大追放」によって約2,400人のピューリタン聖職者が教会を去ったとされる[29]。 この時に「Dissenter」(反対者)という単語にはピューリタンが含まれるようになった。より厳密には1662年の『共通祈祷書』改訂に反対した人々(聖職者及び信徒)を指す言葉であった[30]。

このような「反対者」(Dissenter)らは、1660年代から1670年代にかけて国教会から離れて独自の会衆派を設立した。リチャード・バクスターによれば、追放された聖職者のうち推定1,800人が何らかの形で宗教牧師を続けたとしている[29]。 政府は当初、クラレンドン法典に従ってこれら分離派組織を抑圧しようとした。その後、長老派教会を国教会に戻すという「理解」(comprehension)構想が練られたこともあったが、何の成果もなかった。 ホイッグ党は宮廷の宗教政策に反対し、反国教会派は既存の教会とは別に礼拝することを許されるべきだと主張した。1689年の名誉革命を経て寛容法が可決されたとき、この立場が最終的に広まり、「反対者」の教派の牧師や礼拝堂建設が認可されるようになった。「反対者」という言葉は18世紀半ばから「非国教徒」という用語に置き換わっていった。

ニューイングランドの形成

[編集]

一部のピューリタンは新大陸に渡り、ニューイングランドに入植した。この動きは特にチャールズ1世による専制の11年の間(1629年-1640年)が顕著であり、彼らはマサチューセッツ湾植民地やその他の北部の植民地での街建設を支援した。ニューイングランドへのピューリタンの大規模な入植は1641年までに途絶え、約21,000人が大西洋を渡った。英語話者の多くはすぐにイングランドに戻ったために、後のアメリカ植民地における英語話者は彼ら初期入植者の子孫ばかりというわけではなかったが、それでも1600万人以上の子孫が生まれた[31][32]。 このことは俗に「大移動」(Great Migration)と呼ばれるが、これはその移住者の多さからそう名付けられたわけではない。むしろ、バージニアやカリブ海に移住したイングランド人と比較すればはるかに少なかった[33]。 ニューイングランド地域の植民地群の急速な成長(1790年までに約70万人)は、直接の移住者ではなく、高出生率と低死亡率にほぼ起因するものであった[34]。

ニューイングランドにおけるピューリタンの覇権は少なくとも1世紀は続いた。この時期は大まかに3つに分けられる。最初はジョン・コットンとリチャード・マザーの世代であり、これは植民地建設から王政復古の間(1630年-1662年)で、事実上の独立とほぼ完全な自治による発展を遂げた時代であった。 次はインクリース・マザーの世代であり、これは王政復古から名誉革命の間(1662年-1689年)で、イギリス王室と対立した時代であった。その末期のジェームズ2世の治世下では、北アメリカ北部と中部の多くの植民地群を傘下として王室直轄地とするニューイングランド王領(1686年-1689年)が設置され、自治権が脅かされた。 最後はコットン・マザーの世代であり、ニューイングランド王領が崩壊して総督エドマンド・アンドロスが失脚し、インクリースが間接的に関わった植民地特許状(マサチューセッツ特許状)の成立から、コットンの死までの1689年から1728年の間の時代である[35]。 ピューリタンの指導者たちは、教会当局を政府とし、社会生活における神の代理機関と捉える政治思想家であり、また著述家でもあった[36]。

植民地のピューリタンは聖書解釈を聖職者に委ねるのではなく、自分たちで読み、理解することが望ましいと考えていた(万人祭司・聖書のみ)。また、聖書の内容を一般信徒に解説する存在として牧師の職を重要視した[37][38][39][40][注釈 2]。 そこで彼らは1635年には息子たちを教育するためのボストン・ラテン・スクールを創立した。この学校は、アメリカ大陸の英語圏で最初の公立学校であった。また、娘たちのためにはデイム・スクールと呼ばれる学校を設立し、また、家庭で娘に読み方を教えるケースもあった。この結果、ピューリタンは当時において最も識字率の高い社会の1つであった。その後、独立戦争の頃には、人口2万人を超える都市はニューヨークとフィラデルフィアだけだったにもかかわらず、アメリカ国内に40もの新聞があった[40][41][42][43]。 1636年にはアメリカ最古の大学としても知られるハーバード大学が創立された。これはボストンに入植してからわずか6年のことであり、牧師の養成機関という役割が期待されていた[40][44]。

18世紀以降

[編集]ピューリタンはプロテスタント内の教派として正式に定義されたものではなかったために、18世紀初頭以降はこの言葉は用いられなくなった。彼らの多くは国教会に吸収されるか、もしくはイングランドや北アメリカで生まれた多数のプロテスタント教派に分化ないし変化していった。しかしながら現代にも残る教派、特に会衆派教会は、ピューリタンの系譜を継ぐものであり[45][46]、彼らが奉じる信仰告白であるサヴォイ宣言にはピューリタンの信念が残っている[47]。

思想

[編集]カルヴァン主義と契約神学

[編集]一般にピューリタニズムとは、大陸における宗教改革の様式(具体的には改革派教会)を望んだイングランドにおける多様な宗教改革を指す[48]。 一口にピューリタンと言っても彼らに統一的な教義があったわけではないが、神の本質、人間の罪深さ、神と人間の関係については、ほとんどのピューリタンがカルヴァン主義に基づく同様の見解を共有していた。彼らは自分たちの信念はすべて聖書に基づくべきだと信じていたし、その聖書は神の霊感を受けたものだと考えていた[49]。

ピューリタンの信仰の中心となったのが契約神学であり、契約の概念は重要であった。この思想はジャン・カルヴァンとハインリヒ・ブリンガーの著作に由来しており、ピューリタンの神学者ダドリー・フェナー、ウィリアム・パーキンス、ジョン・プレストン、リチャード・シブス、ウィリアム・エイムズ、またエイムズの教え子であったオランダ人のヨハネス・コッケイウスらによってさらに発展した[50]。 契約神学では神がアダムとイブを創造したとき、完全な服従と引き換えに永遠の命を約束したと主張する。この約束を「業の契約」(covenant of works)と呼ぶ。そして、人間の本性は原罪によって堕落したがために業の契約を果たせなくなったとし(十戒に表される神の律法を履行できなくなった)、よって人は皆罪人であり、誰もが天罰を受けて当然だと考えた(全的堕落)[51]。

その上で特定の人々(選ばれた者)は神の恵みと救いを受ける運命にあり、それ以外の者は地獄に落ちる運命にあるという二重予定説を信じた。これはカルヴァン主義の思想として広く共有されるものである[52]。 契約神学によれば、この選ばれた者に対する神の恵みと救いはキリストの十字架の犠牲によって成り立ったとする。ピューリタンは、神の恵みは選ばれた者に無条件に無償で与えられ、また、これを拒否することはできないと考えていた。これを「恵みの契約」(covenant of grace)と呼ぶ[53]。

回心の重視

[編集]契約神学は個人の救済を深く内面的なものとした。 神の予定は「非人間的で無機質」なものではなく、信仰によって結ばれる「恵みの契約」であるとした。したがって、キリスト者であるということは、キリスト教の真理を単に「知的に認識する」ことを意味しなかった。ピューリタンは「神に選ばれた聖人らの効果的な呼びかけは、常に神の契約との個々の出会いとして生じる」と考えていた[54]。

選ばれた者が霊的な死から霊的な生(再生)に至る過程を「転換」(conversion)と表現した[53] 。これを日本語では「回心」と呼ぶ。 初期ピューリタンは、特定の回心体験を規範的なものとも必要なものとも考えなかったが、多くの者はそのような体験を救いの確信とした。やがて、ピューリタンの神学者たちは、自分自身や教区民の体験に基づいて、正しい回心体験の理論を構築した。そして、彼らは特定の回心体験を選ばれた者の証とみなすようになった[55]。

ピューリタンの回心体験は、一般に各段階を経て起こると説明される。「内省」(introspection)、「聖書研究」、「説教」を受けることを通じて、罪を悔い改めるための準備段階から始まり、次に罪人が自分には罪から自由になるには無力であること、自分の善行では決して赦しを得ることができないことを悟る屈辱の段階に進む[53]。 ここに至って、救いとは神の憐れみによってのみ可能と悟り、義認を体験するとした。義認とはキリストの義が選ばれた者に与えられ、心と体が再生することを意味する。一部のピューリタンにとってこれは劇的な体験であり、彼らはこれを「生まれ変わった」(born again)と呼んだ[56]。

回心が実際に起こったと確認するには、通常、長期にわたる継続的な「内省」が必要だとした。歴史家のペリー・ミラーは、「(ピューリタンは)免罪符と告解の踏み台から人々を解放したが、内省という鉄の長椅子に投じた」と書いている[57]。 ピューリタンの中には自身の行動を詳細に記録し、人生における救いの証拠を見つけ出すことで信仰の確信を得ようとした者もいた。また、ピューリタンの聖職者の中には教区民の信仰体験追求を手助けするための精神的な指針書を書いた者もいた[58]。

しかし、自身の善行を強調しすぎることはアルミニウス主義に近いとして批判を受け、逆に主観的な宗教体験を強調しすぎた場合は無律法主義として批判される可能性があった。多くのピューリタンは自身の精神状態を評価するために、個人的な宗教体験と内省の両方を頼った[58]。

体験を重視するピューリタンの敬虔さは、18世紀の福音主義(福音派)に受け継がれることになる[57]。 福音派の回心に対する思想はピューリタン神学の影響を強く受けていた。しかし、福音派が真の回心は救いを得た確信を得るための規範的なものと信じていたのに対し、ピューリタンは、救いの確信を得ることは「稀であり、時間がかかり、自己体験における苦闘の結果」であると考えていた[59]。

礼拝と説教

[編集]

ほとんどのピューリタンはイングランド国教会に所属していたが、その礼拝形式には批判的であった。17世紀、既存教会の日曜礼拝は『共通祈祷書』にある「朝の祈り」(Morning Prayer)に基づく礼拝を実施していたが、これは説教が含まれることはあっても、聖餐(カトリックにおけるミサ)は稀に行われるだけであった。公式では信徒は年に3回、聖餐を受けるものとされていたが、実際には年1回、復活祭の時だけに受ける者がほとんどであった。その上でピューリタンが懸念していたのは、祈祷書における聖書解釈の誤りやカトリックの残滓であった。具体的には、イエスの名に頭を下げること、司祭がカトリックの祭服(サープリス)を着用すること、(礼典以外の)祈り文句に定型文を使用することなどに反対した[60]。

説教はピューリタンの信仰の中心であった[61]。 彼らは、説教は単に宗教教育の手段に留まらず、神が(キリスト教における)罪人を悔い改めさせる最も一般的な方法であると信じていた[62]。 安息日に行われる日曜礼拝においてピューリタンの牧師は、説教の時間を増やすために、しばしば典礼を短縮してまで時間を確保した[16]。 またピューリタンの教会に通う信徒は、日曜に行われる2回の説教に欠かさず出席し、平日の説教や講話にもなるべく出席し、時にそのために何マイルも移動した[63]。 安息日厳守主義もピューリタンの代表的な特徴の1つであった[64]。

礼典(サクラメント)

[編集]キリスト教において神の恩寵を見える形で信徒に与える宗教儀式をサクラメントと言い、これを日本語ではプロテスタントでは礼典、カトリックでは秘跡と呼び分ける。 カトリックにおいて秘跡は洗礼・堅信・聖体(ミサ)・告解・病者の塗油・叙階・結婚の7つとしたが、プロテスタントは聖書に基づくものとして洗礼と聖餐の2つだけだとした。プロテスタントであるイングランド国教会も同様に洗礼と聖餐の2つをサクラメントとしたがカトリック色が強く、またサクラメント以外の堅信や結婚、あるいは葬儀といった事柄についても『共通祈祷書』にカトリック色が強いまま残っていた。このためにピューリタンはこれらを批判した。

洗礼について国教会は、幼児洗礼や教父母(代父母)、十字を切る行為など、ほぼカトリックの形式を踏襲した。それゆえに、ピューリタンはローマ・カトリックが持ち込んだと思われる慣習を洗礼から排除しようと試みた。 ピューリタンは幼児洗礼を認めつつも、神学的理解においてカトリックや国教会の考えとは違っていた。伝統的な(すなわちカトリック的な)理解では、幼児洗礼は原罪によって神の恵みを失っている幼児を生まれ変わらせる(新生)儀式とし、国教会の祈祷書にもその旨が記述されていた。しかし、ピューリタンは、幼児洗礼が新生をもたらすということを認めなかった(後代になるとバプテスト派のように幼児洗礼自体を認めない教派も登場する)[65] 。 彼らは契約神学の観点から幼児洗礼を理解し、それによれば幼児洗礼は割礼に代わる契約の印であり、教会に入会したという証であるという。そしてウェストミンスター信仰告白で表されるように、洗礼の恵みは選ばれた者のみに有効であり、その効果は回心体験をするまで眠っているとされていた[66]。 こうした根本解釈以外にも、ピューリタンは幼児に代わって神との契約の証人となる教父母(代父母)の役も否定し、実父に限定しようとした。また、ピューリタンの司祭の中には聖餐が救いを与えると考えているために、瀕死の幼児に洗礼を施すことを拒否する者もいた。さらに、司祭がいない場合に代わりに執事や助産婦などが行っていた洗礼(私的洗礼)にも反対した。これは説教を重視したピューリタンはサクラメントにもそれが伴う必要があると考えていたためである[67]。

聖餐(聖餐式)についてはピューリタンは国教会の聖餐式はカトリックのミサに近いと批判した。例えば聖体拝領の際のひざまずきの義務について、これは聖変化(化体説)に由来する聖体に礼拝する行為だとして廃止するように求めた。これはピューリタンがカルヴァン派の臨在説の立場であったことを意味する。臨在説は聖餐論における説の1つであり、端的に言えば聖体拝領で行われるパンとぶどう酒の扱いを巡る教義の違いを指す。カトリック(化体説)や、あるいはプロテスタントでもルター派(共在説)は、キリストの肉体はパンとぶどう酒に物理的に宿る(聖体)としていた。対して臨在説ではキリストは霊的に臨在しており、パンとぶどう酒を得る際にそれを受けると考えていた(すなわち、そもそもパンとぶどう酒が聖体であること自体を認めない)。初期イングランド国教会の改革指導者であったトマス・クランマーと同じくピューリタンは「主は聖餐式において御言葉と御霊によって私たちの前に現れ、霊的な飲食物として御自身を捧げられる」ことを強調した[68]。 他に国教会の聖餐式に対するピューリタンの批判としては、悔い改めていない罪人に聖餐を認めないように求めるなどがあった。また、それらも含め、聖職者の家庭訪問や教理問答といった聖餐のための霊的準備を促進するための教会規律の改善を望んだ[67]。

堅信(堅信礼)は国教会でもサクラメントとは見なさなかったが祈祷書には記されていた。これについてピューリタンたちは主教に候補者を正しく判断する時間がとれないと考え、必須のものと認めなかった[69][70]。 また、祈祷書に記載された結婚の形式については、婚約指輪や新郎の文句などがカトリック的だとピューリタンは強く批判した。前者は結婚をサクラメントだと暗示していると捉えたためであり、後者は新郎が新婦に誓う「この指輪をもって汝を娶り、この身体をもって汝を崇めん」の文句が神への冒涜だと考えたためである。 葬儀についても、司祭が唱える「私たちの主イエス・キリストによる永遠の命への復活に確かな希望を求めん」の言葉にピューリタンは異議を唱え、「私たちは正しい者と不正な者の復活を信じ、ある者は喜びに、ある者は罰に委ねん」と直すように求めた[70]。

ピューリタンは、ローマ・カトリック由来だとして宗教儀礼における合唱(コーラス)や楽器の排除を行った。ただ、詩篇を歌うこと、すなわち賛美歌は適切であると考えられていた[71]。 1642年にウスター大聖堂のオルガンが斧で破壊されたように、イングランド内戦中は教会のオルガンはよく壊されるものであった[72]。

教会政治体制

[編集]

ピューリタンたちはイングランドの宗教改革をさらに推し進める必要があるという点では団結していたが、教会論や教会政治(政体)の問題では割れていた。特に信徒組織(教会)の在り方や個々の信徒の関係性構築、確立された国教会の体制が聖書の内容と整合性を取れているかという点では常に分裂状態にあった[55]。 具体的には監督派・長老派・会衆派の3つの派閥を指し、さらに会衆派の中には国教会自体を否定する分離派(ブラウン派・バプテスト派)と、あくまで国教会改革を目指した独立派がいる。

監督派はカトリックにおける司教制と同じく、主教制によるヒエラルキーに基づく統治を望む派閥である。なお、司教も主教もどちらも英語では "Bishop" であり、総称して監督と呼ぶ。彼らは国教会の指導者達が改革を支持し、地方教会と権力を共有することに同意するならば主教の留任に同意した[73]。 彼らはまた『共通祈祷書』を定めることを支持したが、その厳格な遵守や過剰に儀礼的であることは反対した。また彼らはイングランド国教会における説教、牧会、キリスト教の規律の刷新を求めた[55]。

長老派は、聖職者と信徒による選挙で指導者を選出した重層的な統治機関による統治を望む派閥である。この選出された者を長老(Presbytery)と呼ぶ。長老制では個々の教会の合議(小会)を最小単位として、一定の地区ごとに所属する教会をまとめる地区教会(中会)、さらにそれをまとめる地方教会(大会)、すべてまとめたものを1つの教会(総会)とみなす(特に中会が基幹であり、長老会(presbyteries)と呼ぶ)[注釈 3][55]。 長老派は、監督派と同じくイングランド国教会の存続は支持したが、体制のモデルは(既に長老制が広まっていた)スコットランド国教会に倣うべきだとした[73]。 長老派は当初においてピューリタン内で最大勢力を誇ったが、イングランド共和国時代、彼らの派閥による国教会改革は限定的に終わった。ウェストミンスター会議では長老制の創設が提案されたが、議会(長期議会)はその実施を地方当局に委ねた。その結果、イングランド国教会は完全な長老制体制を築くことができなかった[74]。

会衆派は、回心体験を得た人々(「目に見える聖徒」)による自治(独立)を望む派閥である。よって独立派とも呼ばれる。彼らは特別な宗教指導者を置かず、信徒(会衆)による自治が聖書に基づく理想的あるいは正当なものだと信じた[75]。 信徒は、「神の正しい礼拝に参加し、さらなる宗教的真理の探求のために互いを養いあうことを誓う」教会契約の遵守を求められた[73]。 会衆派の教会は、個々に独立しており、自分たちで会員の認可を行い、自分たちで規律を管理し、自分たちで牧師を選任する完全な権限を有し、自分たちだけで所属する組織(教会)が自己完結しているとみなされた。聖餐式もその教会に所属する者のみに与えられた[76]。

会衆派(独立派)は上からの権威を否定する派閥であったものの、その多数はイングランド国教会に留まり、内部から改革することを望んでいた。これはニューイングランドの会衆派も同じであり、彼らはイングランド国教会から分離したのではないと固く信じていた。これに対して、会衆派でも完全に既成の教会から分離独立しようとしたのが分離派であり、特に初期のものは、これを率いたロバート・ブラウンの名をとってブラウン派とも呼ばれる。彼らはイングランド国教会をローマ・カトリック教会と同一視し、キリスト教の教会ではないと否定した。分離派には他にも政教分離や洗礼に関する考えの違いによる急進派もおり、彼らは初期バプテスト派を形成した[76]。

家庭

[編集]

聖書におけるアダムとイブの描写に基づいて、ピューリタンは結婚を子孫繁栄、愛、そして最も重要なこととして「救い」に根ざしたものと信じていた[77]。 夫は家庭における精神的な長とされ、また結婚による夫と妻の関係は、配偶者と神との関係も表すものとされていた[78]。ピューリタンの夫は、家庭の指導と祈りを通して権威が認められるものであり、そして女性(妻と娘)は男性の権威の下で宗教的な敬虔さと服従を示すものと信じられていた[79]。そしてこれは神との関係に擬制されたものであった[78]。

トマス・ダカターはピューリタンの結婚について次のように説明する[80]。

今世の恵み(grace)の共同経営者としてしばらく共に過ごしますが、来世では栄光(glory)の共同相続人として永遠に共に統治するのです。

一方、公の場における女性の地位の低さと、結婚における男女間の精神的平等という矛盾は、家庭と子育てにおいて女性に非公的な権威を与える結果に繋がった[81]。 夫の同意を得て妻は子供の労働、財産管理、夫が所有する宿屋や居酒屋の経営といった重要な決定を下した[82]。 敬虔なピューリタンの母親たちは女性を宗教と道徳の問題に直接結びつけ、子どもたちの(キリスト教における)義と救いのために働いた[83]。 ピューリタンの詩人アン・ブラッドストリートは、『In Reference to her Children(子供たちへの言及)』という詩の中で、母親としての自分の役割を次のように振り返っている。

1つの巣で8羽の雛が孵化した。雄鶏が4羽、残りは雌鶏。私は痛みと保護をもって大事に育てた、お金も手間も惜しまずに。

ブラッドストリートは、会衆の子どもたちを、間もなく巣立ちを迎える危険な状態にいる雛に例えて、母性の一時性を暗喩している。ピューリタンは幼い子供の従順さ(服従)を賞賛する一方で、思春期に母親から引き離すことによって、子どもと神が、より優れた関係を築けるものだと信じていた[84]。 子どもは宗教教育と服従によってのみ救済されると考えられていた。男児は職業や指導的役割を期待された教育を受け、女児は家庭内や宗教的な目的のために教育された。特に女児はイブの堕落というさらなる重荷を背負い、思春期には少年とは別に教理問答を受けることになった。そしてピューリタン社会における成人儀礼は回心であり、回心体験をすることで一人前の大人として、またコミュニティの仲間として認められた[83]。

ピューリタンはまたは、家主と使用人の関係も親子関係と同様に考えていた。家庭内において両親が子どもたちにピューリタン的宗教的価値観を守らせることを期待されたように、主人は若い使用人を家に住まわせ親代わりとなって教育するという役割が期待されていた。年配の使用人もまた主人と同居し、病気や怪我をしたときには世話を受けた。もっとも、黒人やインディアンの使用人はこのような恩恵の対象外であったと思われる[85]。

悪魔学と魔女狩り

[編集]近世のキリスト教徒の多くがそうであったように、ピューリタンもまた、男女に取り憑いて害を及ぼす可能性がある、悪魔や悪霊の存在を強く信じていた。同様に、魔術やそれを扱う存在としての魔女といった悪魔と手を汲む人間の存在も信じていた。家畜の死、病気、老若男女が苦しむ恐ろしい発作など、原因不明の現象はすべて悪魔や魔女の仕業とされた[86]。

ピューリタンの牧師たちは、悪魔憑きと見なされた人たちのための悪魔祓いも引き受けていた。有名なケースでは、エクソシストのジョン・ダレルが、アーサー・ヒルダーシャムの支援を受けて対応したトマス・ダーリングの一件がある[87]。 一方でこうした魔術や取り憑きを迷信と考える者もいた。その1人であるサミュエル・ハースネットはダレルを批判したが、しかしハースネットのような者は稀であり、ピューリタンに限らず多くの聖職者が魔術や取り憑きは実在すると信じていた[88]。

16世紀から17世紀にかけてヨーロッパ全土で魔女狩りが行われ、何千人もの女性が告発・処刑された。 イングランドや北アメリカでも、同様にピューリタンによる魔女狩りは行われていた。1640年代のピューリタンの統治下において、 隆盛を極めた自称「魔女狩り将軍(ウィッチファインダー・ジェネラル)」ことマシュー・ホプキンスは、主にイースト・アングリアにおいて200人以上を魔女として告発した[89]。 1644年から1647年にかけてはホプキンスの同僚ジョン・スターンが、それまでの160年間にイングランドで行われた魔女狩りの被害者より多くの者を絞首台に送った[90]。 ニューイングランドにおいては、1692年以前に魔女狩りで告発され有罪判決を受けた者はほぼいなかった。その有罪判決の数は多くても16件であった[91]。

ニューイングランドにおけるピューリタンの歴史評価に大きな影響を及ぼしたのが、マサチューセッツ湾植民地で起きた1692年のセイラム魔女裁判である。この魔女狩りは、ピューリタンらが植民地の自治権を失った後(ニューイングランド王領及びマサチューセッツ湾直轄植民地)に起こった出来事であったが、ピューリタンたちが司法手続きを扇動することによって、自分たちの意志が通じる裁判所のメンバーを構成することに成功した。200名近い村人が告発され、最終的に実態を知ったマサチューセッツ直轄植民地初代総督ウィリアム・フィップスが裁判の停止を命じるまでに14人の女性と5人の男性が魔女(魔術師)として絞首刑に処せられた[92]。

千年王国思想(終末論)

[編集]キリスト教では伝統的にヨハネの黙示録20章に基づいて、終末である最後の審判の前に主キリストが聖徒と共に地上を1000年支配すると信じられていた(千年王国)[93]。 ピューリタンの千年王国論は、ピューリタン特有のものではなく、当時のヨーロッパ全体の改革派の広範的な思想の中に位置づけられている。すなわち、ヨハネス・ピスカトル、トマス・ブライトマン、ジョセフ・ミード、ヨハネス・ハインリヒ・アルステッド、ヨハネス・アモス・コメニウスら、当時の代表的な人物たちによる千年王国や聖書預言の解釈に拠っていた[94]。 また、終末論についても、当時のイングランドのプロテスタントと同じく、ピューリタンは黙示録とダニエル書の歴史主義的解釈に基づいて展開した。すなわち、プロテスタントの神学者たちは最後の審判が起こる前に世界が通過しなければいけない段階を設定し、自分たちの時代を終末に近い段階に置く傾向があった。これは艱難と迫害が増大する一方で、最終的には教会の敵である反キリスト勢力(ローマ・カトリックと同一視される)とオスマン帝国が敗北すると予想されていた[95]。

ピューリタンの終末論で特徴的であったのは、他のプロテスタントが「世界と人類に対する神の遠大な計画」とみなす傾向があったのに対し、ピューリタンのそれは「再生されたキリストの兵士が罪の力と戦う万物の世界」を説明するものと理解していたことであった[96]。 個人的なレベルでは終末論は聖化、救いの確信、回心体験と関連していた。より大きなレベルではイングランド内戦や三十年戦争などの出来事を解釈するメガネとして用いられた。一方でピューリタンの千年王国論は楽観主義的な側面もあり、キリストの再臨の前に世界的な宗教復興が起こると予期していた[97][93]。 もう1つ他のプロテスタントと異なった点として、ユダヤ人がキリスト教に改宗することが黙示録の重要な兆候だとピューリタンらが広く信じていたことが挙げられる[98]。

文化的影響

[編集]ピューリタンに共通するいくつかの強い宗教的信念は、文化に直接的な影響を与えた。彼らは、道徳基準を強制し、正しい宗教的礼拝が確立され、また維持することは政府の責任であると考えていた[99]。 男女問わず、すべての人々が自分で聖書を読めるために、そのための教育は必要不可欠な事柄であった。しかし、ピューリタンが重視した個人の精神的自立は、強力な理想でもあったコミュニティの結束と必ずしも両立しえるものではなかった[100]。 例えばアン・ハッチンソン(1591年-1643年)は、教師の娘に生まれて十分な教育を受けた女性であったが、ピューリタンが奉じた神学論の正当性に異議を唱えたがために、その信者と共にニューイングランドを去ることを余儀なくされた[101]。

教育

[編集]

イングランドの識字率が30%未満であった当時において、ニューイングランドのピューリタン指導者たちは、宗教と政治の両側面から未成年者教育を重視し、一般的な読み書き能力の向上に努めた[102]。 1642年、マサチューセッツ植民地は聖書と植民地の法律の読解をできるようにするため、世帯主に、その妻子や使用人に基本的な読み書きを教えることを義務付けた。1647年には政府は50世帯以上があるすべての町に教師を雇うことを、さらに100世帯以上の町には将来有望な少年たちを大学に進学させるためのグラマースクール(文法学校)の講師を雇うことを義務づけた。グラマースクールは母語ではなくラテン語を教える学校であり、これが重視されたのは、正確に聖書の理解を行うためには(英語訳聖書ではなく)原典であるラテン語聖書を読解できる能力が要求されたためである。アメリカで最初に設立された公立学校はボストン・ラテン・スクールだが、その名称の通り、この学校はラテン語を教えるグラマースクールであった[103]。 聖職を志す学生はハーバード大学(1636年創立)やイェール大学(1707年創立)などの大学に進学することが多かった[39]。 一方で弁護士や医師を養成する専門教育機関はなく、これらを志す者は地元の開業弁護士や開業医に弟子入りするのが基本であり、稀にイングランドやスコットランドに留学することもあった[104]。

科学

[編集]社会学者ロバート・キング・マートンは、近代科学の発展にプロテスタントの功績があったという仮説を立てた(マートン・テーゼ)。これはマックス・ウェーバーが論じたプロテスタントの労働倫理と初期資本主義経済の関係性の論説と同様に、イングランドのピューリタニズムやドイツの敬虔主義の台頭が近代科学の発展と正の相関関係にあると主張するものであった。 実際、1660年に設立された最古の学会である王立協会の中核メンバー10人のうち、7人がピューリタンであった。1663年の時点では王立協会のメンバーの62%がピューリタンであったと特定されている[105]。 マートン・テーゼの妥当性を巡っては継続的な論争が行われている[106]。

禁欲主義的な規制

[編集]

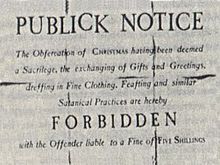

ピューリタンは、国家は正当な宗教を保護・促進すべきであり、また宗教は政治や社会生活に影響を与えるべきだと考えていた[107][108]。 イングランド共和国が成立して彼らが権力を握ると特定の祝日は禁止された。具体的には1647年に議会によって聖誕祭(クリスマス)、復活祭(イースター)、聖霊降臨祭(ペンテコステ)の禁止令が出された[109]。 ピューリタンはクリスマスの祭りをカトリックが作り出したものだと見なし、「教皇の罠」などと呼んで強く批難した[110]。 あるいは、主イエスの生誕日に関わる祝祭での騒乱を不敬と見なし、聖誕祭に反対した(この日、イングランドの監獄は泥酔者や乱闘者で溢れていた)[111]。 ただ、こうした禁令が布かれていた間も、公然の秘密として主イエスの誕生を祝う祭祀は続けられ、隠れながら聖歌(クリスマス・キャロル)を歌った[112]。 1660年の王政復古でピューリタンが失脚し、彼らの制定した法が廃止されると、イングランドでは再びクリスマスが自由に祝われるようになった[112]。 清教徒神政政治が敷かれたマサチューセッツ湾植民地の首都ボストンでは1659年からクリスマス禁止令が出された[113]。 ニューイングランド王領の成立によって自治権が破棄されると、イングランド本国から任命されたエドマンド・アンドロス総督によって禁止令は撤回され、さらにピューリタンが制定した土曜夜の祝祭禁止令も廃止した[113]。 しかしながら、ボストン地域で再びクリスマスが祝われるようになったのは19世紀半ばになってからであった[114]。

マサチューセッツのピューリタンたちは、宗教的・知的な同質性をコミュニティ全体に強制しようとした。市民的および宗教的制限が最も厳格に施行され、焼印刑、柱に固定しての鞭打ち刑、足枷刑、絞首刑を含む、様々な追放刑が設けられた[115]。 悪口や冒涜は違法行為とされ、1636年には神への冒涜行為は死刑とされた[116]。

ピューリタンは安息日である日曜日にスポーツやレクリエーションを行うことに反対した[108]。 こうした厳格さを相殺するためにジェームズ1世は、1618年に『遊戯教書』を布告し、毎週日曜の午後、礼拝後にフットボールを行うことを許可した[117]。 ピューリタン政権時代、フットボールは禁止されたスポーツの1つであり、もし日曜日に遊んでいるのが見つかれば少年でも起訴される恐れがあった[118]。 他方で、フットボールは反ピューリタン勢力の象徴ともなった。1647年12月にクリスマス禁止令が出されると、反対する群衆はフットボールを掲げた[118]。 その他のレジャーや娯楽もまた道徳的理由から完全に禁止された。例えば、ピューリタンは熊いじめや闘鶏のような流血を伴う娯楽(ブラッド・スポーツ)に広く反対した。同じ理由でボクシングにも反対した[62]。 ピューリタン統治時代のイングランドでは、これらスポーツは違法だった[119]。

トランプゲームは一人遊びする分には容認されていたが、複数人や賭博として行う場合には本国・植民地問わず禁止されていた。また、男女が過剰に触れ合うダンスも淫行につながるとして禁止された(マザーはこれを「乱交ダンス」と呼び批難した)[107][120]。代わりに密接な接触を伴わないフォークダンスが推奨された[121]。 男女が腕を組んだり、手をつなぐブランル・ダンスは、禁止令が解かれた王政復古後には再びイングランドで人気となった[122]。 ニューイングランドで最初のダンス学校が開設されたのは17世紀末期のことであった[108]。

ピューリタンは劇場が扇情化し、それが堕落や売春に繋がっていると考え、批難した。ロンドンの劇場は、当時の売春の中心地であったテムズ川の南側に位置していた。 ピューリタン政府は1640年から1650年にかけてイングランドの劇場を閉鎖し、彼らが支配する地域では新規に劇場を開くこともできなかった(この時にウィリアム・シェイクスピアが活動したことで知られるグローブ座も取り壊されている)[123][124]。 1643年1月、ロンドンの役者たちは自分たちを廃業させ、いくつかの劇場から追放されたことに対して「俳優たちの抗議あるいは告発(The Acters remonstrance or complaint)」と題する小冊子を発行し、禁令に抗議した[125]。 1660年の王政復古後は禁止された多くの芸術活動が復活したが、中でも劇場は爆発的に増加した。ロンドンに現存する中で最古の劇場であるドルリー・レーン劇場は、この時の1663年に開場した場所であった[126][127]。

ピューリタンは飲酒について節度を守れるならば反対はしなかった[128]。 しかし、酒場(alehouses)はイングランド、アメリカ問わず、ピューリタンが統治する土地では厳しく規制された[108]。 1634年のマサチューセッツの法律では、個人同士で互いの健康を祝って乾杯する行為も、「忌まわしい」習慣として禁止した[129]。 ピューリタンの反乾杯派(anti-toasters)の中でも最も過激であったウィリアム・プリンは、自著『健康の病』(1628年)でこのテーマを扱い、糾弾している[129]。

1649年、マサチューセッツのスプリングフィールドを創設したイングランド人入植者ウィリアム・ピンチョンは、『The Meritorious Price of Our Redemption』を書き、清教徒的カルヴァン主義を批判した。この著作は1650年にロンドンで出版された後、ボストンに逆輸入された。すぐにボストン・コモンにて焚書され、植民地コミュニティはピンチョンを脅迫し、彼はイングランドへの帰国を余儀なくされた[130]。 ピューリタンや彼らの居住地域における検閲的な性格は、19世紀後半に 「ボストンでは禁止」 (Banned in Boston)というフレーズを生み出し、20世紀半ばまで用いられていた[131]。

性関係と同性愛

[編集]性的行為を楽しむことは、婚姻関係の範囲内であれば、神からの贈り物として許容されていた[132]。 むしろ、コリントの信徒への手紙一7章などの聖書からの引用で、配偶者が性的婚姻義務を果たさない場合には懲罰することさえあった。女性も男性と同じくこのような婚姻の責務を果たすことが期待されていた[133]。 このことは男女問わず、離婚理由にすることもできた。最もリベラルな離婚法が制定されていたマサチューセッツ植民地では、離婚申請の6件に1件が男性の性的不能を理由とするものであった[134]。 一方で飲酒下での性交や婚外交渉については公的に処罰された[107]。加えて、婚前交渉を行った場合も罰金刑を課され、さらに公共の場で辱められた[107]。

同性愛行為の場合(ほぼ男性、稀に女性)は、特に罪深いとされ処刑された者もいた[107]。 慣習上、強姦罪や姦通罪に死刑が適用されることはほぼなかったが、同性愛はそれらより大悪と認識されていた[135]。 レビ記20章13節を含む旧約聖書の一節は、同性愛に対する嫌悪とそれを社会から一掃することの根拠と考えられていた。ニューヘイブン植民地の法では「男が女と寝るのと同じように、他の男と寝るのであれば、両者を忌まわしき行為を犯したものとみなし、必ず極刑にする」と規定されており[136]、プリマス植民地の法律では1636年に同性愛と異常性交(獣姦や肛門性交)に関する死刑を含む一連の法律が制定された[137]。 トマス・コバートやサミュアル・ダンフォース、コットン・マザーといった著名な作家たちも同性愛を批難する作品を書いた[135]。 マザーは「悪魔の不浄の罪への誘惑に打ち勝ちなさい(Overcome the Devil when he tempts you to the youthful sin of Uncleanness)」という一節は、「おそらく男色(Sodom)の若者たち」を指していると述べている[138]。

宗教的寛容性/排他性

[編集]

イングランド本国におけるピューリタンの統治の特徴として、限定的な宗教的寛容性が挙げられる。1650年の寛容法は国王至上法、統一法、そして国教忌避を犯罪とするすべての法律を廃止した。プロテスタント、カトリック問わず、居住地の教区教会への日曜礼拝の法的義務はなくなった。 1653年には伝統的に教会が行っていた出生・結婚・死亡の記録の職務が、市民登録官に移管された。この結果、教会の洗礼と結婚は法的権利の保証ではなく私的行為となり、教会に反対する者たちにとって大きな平等を与えるものであった[139]。

1653年の政府文書は、宗教の問題について「何人も罰則その他によって強制されえないが、健全な教義と模範的な良き会話によって目的を達成しえる努力を必要とする」と保証した。信仰の自由は「イエス・キリストによって神への信仰を告白するすべての人」に与えられた[140]。 ただし、カトリック教徒とその他一部の信徒は除外された。この護国卿時代に信仰を理由として処刑された者はいなかった[140]。 ロンドンでは、カトリックのミサや国教会の聖体拝領に出席した者が時折逮捕されることはあったが、起訴されることはなく釈放された。バプテスト教会など、多くの非公式プロテスタント教派の集会も許可された[141]。 クエーカー教徒もまた自由に出版し、集会を開くことが許されていた。ただし、彼らは教区教会の礼拝を妨害したり、国教会への十分の一税の不払い運動を起こしたとして逮捕されることがあった[142]。

一方でニューイングランドにおいては、同地で公式の教派であった会衆派のピューリタンらは、クエーカー、聖公会(国教会)、バプテストを含む他の教派には不寛容であった。特にマサチューセッツ湾植民地のピューリタンは、クエーカー迫害に最も熱心であり、こうした迫害の精神はプリマス植民地やコネチカット川沿いの植民地にも共有されていたものであった[143]。

1659年から1661年にかけて、後世にボストン殉教者と呼ばれることになった4人のクエーカー教徒が処刑された。最初の2人は1659年10月27日に処刑された。現代において信教の自由の重要性を認識する10月27日の国際宗教自由デーはこの出来事に由来している[144]。 ボストン殉教者の中でも特に有名なのが1660年6月1日に処刑された3人目の殉教者メアリ・ダイアーである。彼女はクエーカー教徒を禁止する法律に繰り返し違反したとして、ボストン・コモンにて絞首刑に処された[143]。 このダイアーの処刑は清教徒神政政治の終わりの始まりとなった[145]。 王政復古後の1661年に、チャールズ2世はマサチューセッツがクエーカー教徒を処刑することを明確に禁じた[145]。 イングランド本国は1684年に自治権を認めていたマサチューセッツ湾植民地への特許状を取り消すと、1686年にニューイングランド王領を設置し、王室が任命した総督を派遣して本国の法律を執行させた。こうして植民地で施行された法律の中には1689年施行の寛容法があった[145]。

ニューイングランドにおける反カトリック感情は、最初の入植者らとピューリタン入植者の時点で既にもたらされていた[146]。 1647年にはマサチューセッツ湾植民地は、イエズス会の神父がピューリタンの管轄地域に入ることを違法とした[147]。 これに違反した場合(疑いを晴らすことができなかった場合)、植民地からの追放刑を受けた。再犯の場合は死刑を宣告された[148]。

研究史

[編集]ピューリタン(ピューリタニズム)は近世イングランドの宗教・政治・文化の問題を理解する上で重要と考えられているため、この分野に関する研究資料は膨大である。さらに、ペリー・ミラーなどの歴史家は、ピューリタンらが建設したニューイングランドを、アメリカの文化とアイデンティティを理解するのに必要な基礎とみなしている。他にも、イギリスの科学革命から民主主義の台頭に至るまで、近代そのものの創造に寄与したとも考えられている。20世紀初頭にマックス・ヴェーバーは自著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の中でカルヴァン派の自己否定がプロテスタントの労働倫理をもたらし、資本主義の発展につながったと主張した。 ジョン・ミルトン、ジョン・バニヤン、アン・ブラッドストリート、エドワード・テイラーなどのピューリタンの作家たちは、英米文学の重要人物として現代にも読み継がれ、研究されている[149]。

「ピューリタニズム」の定義について議論が続いている[150]。 イギリスの歴史家パトリック・コリンソンは「存在論的な用語として、何かを定義するというような複雑なステートメントを構築することにほとんど意味がない。ピューリタニズムとは何か、あるいは何ではなかったのか。それ自体定義できないものなら、ストレスに満ちた関係性の半分の要素にすぎない」と述べ[151]、さらにピューリタニズムとは「反ピューリタニズムがその大半を生み出した鏡像にすぎない。歴史的記憶を混乱させ、歪曲させる大きな力を持った汚名であった」という[152]。 歴史家ジョン・スパーは、ピューリタンとは周囲との関係性、特に国教会との関係によって定義されたと述べている。よって国教会が変わるたびに、ピューリタンの定義もまた変わったと指摘する[4]。

著名なピューリタン

[編集]

- ジョン・ブロケット - ニューヘイブンの創設者

- ピーター・バルクリー - 影響力のあるピューリタン牧師で、コンコードの創設者

- ジョン・バニヤン - 『天路歴程』の著者で知られる教役者

- ウィリアム・ブラッドフォード - プリマス植民地総督

- アン・ブラッドストリート - アメリカ植民地における初の女性詩人、作家

- オリバー・クロムウェル - 清教徒革命(イングランド内戦)のピューリタン側の代表的な軍事指揮官であり、その後、イングランド共和国初代護国卿

- ジョン・エンデコット - マサチューセッツ湾植民地初代総督で軍事指揮官

- トマス・フッカー - ピューリタン牧師で、コネチカット植民地の共同創設者

- アン・ハッチンソン - 独自の宗教的見解を語って支持を集めた女性宗教家で、最終的にマサチューセッツ湾植民地より追放される

- ジョン・ミルトン - イングランドの著名な詩人であり、『失楽園』で知られる

- ジェームズ・ノイズ - 影響力のあるピューリタン牧師兼教師で、ニューベリーの創設者

- トマス・パーカー - 影響力のあるピューリタン牧師兼教師で、ニューベリーの創設者

- フィリップ・ナイ - クロムウェル政権で宗教や教会政策を担当した政治家

- ジョン・ウィンスロップ - マサチューセッツ湾植民地初代総督

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ Spraggon 2003, p. 98.

- ^ Spurr 1998, p. 3.

- ^ The A to Z of the Puritans. Scarecrow Press. (2008). p. 250

- ^ a b Spurr 1998, p. 4.

- ^ Spurr 1998, p. 18.

- ^ Trickler, C. Jack (2010). A Layman's Guide To: Why Are There So Many Christian Denominations?. Author House. p. 146. ISBN 978-1-4490-4578-4. オリジナルの18 July 2013時点におけるアーカイブ。 4 November 2012閲覧。

- ^ Nuttall 1992, p. 9.

- ^ Spurr 1998, p. 7.

- ^ Mencken, H. L. (1916). A Book of Burlesques. "Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy"

- ^ Hagberg, Garry L. (2018). Stanley Cavell on Aesthetic Understanding. Springer. p. 125

- ^ Fitzpatrick, Vincent (2004). H. L. Mencken. Mercer University Press. p. 37

- ^ Gay 1984, p. 49.

- ^ Coffin 1987.

- ^ Coffey & Lim 2008, pp. 3–4.

- ^ Craig 2008, p. 36.

- ^ a b Craig 2008, p. 37.

- ^ Craig 2008, pp. 43–44.

- ^ Craig 2008, pp. 39–40.

- ^ Craig 2008, p. 42.

- ^ 松村 2000, p. 167, 「Conventicle Act (秘密集会禁止法)」.

- ^ Neil, Daniel (1844). The History of the Puritans, Or Protestant Noncomformists: From the Reformation in 1517, to the Revolution in 1688; Comprising an Account of Their Principles; Their Attempts for a Farther Reformation in the Church; Their Sufferings; and the Lives and Characters of Their Most Considerable Divines. 1. p. 246. オリジナルの4 May 2016時点におけるアーカイブ。

- ^ Spurr 1998, Chapter 5.

- ^ Hill 1971, p. 337.

- ^ Milton 1997.

- ^ Hill 1972.

- ^ Kelly 1992.

- ^ Benedetto & McKim 2010, pp. 521–522.

- ^ Lamont 1969.

- ^ a b Lee, Sidney, ed. (1897). . Dictionary of National Biography (英語). Vol. 51. London: Smith, Elder & Co. pp. 63–65.

- ^ Leighton 2004, p. 196.

- ^ Fischer 1989.

- ^ "The Puritans: A Sourcebook of Their Writings Archived 16 January 2010 at the Wayback Machine.". Perry Miller and Thomas H. Johnson.

- ^ "Leaving England: The Social Background of Indentured Servants in the Seventeenth Century Archived 6 January 2009 at the Wayback Machine.", The Colonial Williamsburg Foundation.

- ^ Bremer, Francis J. (1995). The Puritan Experiment: New England Society from Bradford to Edwards

- ^ Carpenter 2003, p. 41.

- ^ Osgood, Herbert L. (7 August 1891). “The Political Ideas of the Puritans”. Political Science Quarterly 6 (1): 1–28. doi:10.2307/2139228. JSTOR 2139228.

- ^ Axtell, James (1976). The School upon a Hill: Education and Society in Colonial New England

- ^ McCullough, David (22 May 2001). John Adams. New York: Simon & Schuster. p. 223. ISBN 0-684-81363-7

- ^ a b Bremer 2009, pp. 81–82.

- ^ a b c Fischer 1989, pp. 132–134.

- ^ Copeland, David A. (2000). Debating the Issues in Colonial Newspapers. Westport, Connecticut: Greenwood Press. p. viii. ISBN 0-313-30982-5

- ^ Burns, Eric (2006). Infamous Scribblers: The Founding Fathers and the Rowdy Beginnings of American Journalism. New York: Public Affairs. pp. 6–7. ISBN 978-1-58648-334-0

- ^ Wroth, Lawrence C. (1965). The Colonial Printer. New York: Dover Publications, Inc.. pp. 230–236. ISBN 0-486-28294-5

- ^ Rudolph, Frederick (1961). The American College and University. University of Georgia Press. p. 3. ISBN 0-8203-1285-1

- ^ Miller 2008, p. 296: "Congregationalists were theologically descended directly from the Puritans of England and consequently enjoyed pride of place as one of the oldest, most numerous, and most significant religious groups in the colonies."

- ^ Morris, John W. (2011). The Historic Church: An Orthodox View of Christian History. Author House. p. 438

- ^ Bremer & Webster 2006.

- ^ Ahlstrom 2004, p. 125.

- ^ Bremer 2009, p. 35.

- ^ Ahlstrom 2004, pp. 130–131.

- ^ Bremer 2009, pp. 37–38.

- ^ Bremer 2009, p. 40.

- ^ a b c Bremer 2009, p. 42.

- ^ Ahlstrom 2004, p. 131.

- ^ a b c d Ahlstrom 2004, p. 132.

- ^ Bremer 2009, p. 43.

- ^ a b Ahlstrom 2004, p. 128.

- ^ a b Bremer 2009, p. 44.

- ^ Bebbington 1993, p. 43.

- ^ Spurr 1998, pp. 29–30.

- ^ Spurr 1998, p. 37.

- ^ a b Bremer 2009, p. 59.

- ^ Spurr 1998, p. 38.

- ^ Coffey & Lim 2008, p. 4.

- ^ Spurr 1998, pp. 31–32.

- ^ Beeke & Jones 2012, "Regeneration and Baptism", Amazon Kindle location 18043–18056.

- ^ a b Spurr 1998, p. 32.

- ^ Beeke & Jones 2012, "The True Meaning of the Lord's Supper", Amazon Kindle location 28097–28107.

- ^ White 1999, p. 49.

- ^ a b Spurr 1998, p. 33.

- ^ Bremer 2009, p. 65.

- ^ “Worcester Cathedral welcomes you to their Website”. Worcestercathedral.co.uk (20 February 2010). 23 August 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。21 August 2010閲覧。

- ^ a b c Bremer 2009, p. 69.

- ^ Bremer 2009, p. 72.

- ^ Ahlstrom 2004, pp. 132–133.

- ^ a b Ahlstrom 2004, p. 133.

- ^ Porterfield 1992, p. 82.

- ^ a b Porterfield 1992, p. 81.

- ^ Norton 2011, p. 91.

- ^ Johnson 1970, p. 93.

- ^ Ulrich 1976, p. 37.

- ^ Demos 1970.

- ^ a b Saxton 2003, p. 82.

- ^ Ulrich 1976, p. 35.

- ^ Demos 1970, pp. 107–117.

- ^ Bremer 2009, p. 30.

- ^ Bremer & Webster 2006, p. 584.

- ^ . Dictionary of National Biography (英語). London: Smith, Elder & Co. 1885–1900.

- ^ Robbins, Rossell Hope (1959). “Hopkins, Matthew”. The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. New York: Crown Publishers

- ^ Notestein, Wallace (1911). A History of Witchcraft In England from 1558 to 1718. American Historical Association 1911 (reissued 1965) New York Russell & Russell. p. 195

- ^ Bremer 2009, pp. 31–32.

- ^ Bremer 2009, pp. 30–32.

- ^ a b Bremer 2009, p. 76.

- ^ Hotson 2000, p. 173.

- ^ Maclear 1975, pp. 225–226.

- ^ Maclear 1975, p. 226.

- ^ Maclear 1975, p. 227.

- ^ Maclear 1975, p. 229.

- ^ Bremer 1995, pp. 91–92.

- ^ Watras 2008.

- ^ Bremer 1981.

- ^ Axtell, James (1976). The School upon a Hill: Education and Society in Colonial New England

- ^ “BLS History”. 27 November 2020時点のオリジナルよりアーカイブ。13 November 2020閲覧。

- ^ Marshall, Peter James (2005). The Making and Unmaking of Empires: Britain, India, and the United States C. 1750–1783. Oxford University Press. p. 30. ISBN 978-0199278954. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 8 June 2018閲覧。

- ^ Harrison 2001.

- ^ Cohen, 1990

- ^ a b c d e Norton 2008, p. 49.

- ^ a b c d Bremer 2009, p. 79.

- ^ Spencer 1935, p. 499.

- ^ Durston, Chris (December 1985). “Lords of Misrule: The Puritan War on Christmas 1642–60”. History Today 35 (12): 7–14. オリジナルのMarch 10, 2007時点におけるアーカイブ。.

- ^ Spencer 1935, p. 498.

- ^ a b “When Christmas carols were banned”. BBC. オリジナルの2 February 2018時点におけるアーカイブ。 11 March 2022閲覧。

- ^ a b Barnett 1984, p. 3.

- ^ Marling, Karal Ann (2000). Merry Christmas!: Celebrating America's Greatest Holiday. Harvard University Press. p. 44. ISBN 978-0-674-00318-7. オリジナルの21 January 2023時点におけるアーカイブ。 24 December 2020閲覧。

- ^ Merrill, Louis Taylor (1945). “The Puritan Policeman”. American Sociological Review (American Sociological Association) 10 (6): 766–776. doi:10.2307/2085847. JSTOR 2085847. オリジナルの10 March 2022時点におけるアーカイブ。 10 March 2022閲覧。.

- ^ Williams Levy, Leonard (1995). Blasphemy: Verbal Offense Against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie. UNC Press Books. p. 242

- ^ Campbell, John Campbell Baron (1851). John Lord Campbell, The Lives of the Lords Chancellors and Keepers of the Great Seal of England, vol. 2, 1851, p. 412. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 2010年6月19日閲覧。

- ^ a b "Historian Reveals that Cromwellian Christmas Football Rebels Ran Riot" (Press release). University of Warwick. 17 December 2003. 2020年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月18日閲覧。

- ^ Bremer 2009, p. 80.

- ^ Miller & Johnson 2014, p. 394.

- ^ Bremer 2009, p. 60.

- ^ Snodgrass, Mary Ellen (2016). The Encyclopedia of World Folk Dance. Rowman & Littlefield. p. 30

- ^ Keeble 1987, p. 153.

- ^ Bremer 2009, p. 58.

- ^ The Actors remonstrance or complaint for the silencing for their profession, and banishment from their severall play-houses.. (24 January 1643). オリジナルの26 October 2021時点におけるアーカイブ。 9 March 2022閲覧。

- ^ “London's 10 oldest theatres”. The Daily Telegraph. オリジナルの11 January 2022時点におけるアーカイブ。 6 April 2020閲覧。

- ^ “From pandemics to puritans: when theatre shut down through history and how it recovered”. オリジナルの31 December 2020時点におけるアーカイブ。 17 December 2020閲覧。

- ^ West 2003, pp. 68ff.

- ^ a b “Cheers: Celebration Drinking Is an Ancient Tradition”. National Geographic. オリジナルの12 March 2022時点におけるアーカイブ。 March 12, 2022閲覧。

- ^ “Springfield's 375th: From Puritans to presidents”. MassLive.com (May 9, 2011). 2 November 2013時点のオリジナルよりアーカイブ。January 26, 2023閲覧。

- ^ Miller, Neil (October 13, 2010). Banned in Boston: The Watch and Ward Society's Crusade against Books, Burlesque, and the Social Evil. Beacon Press. ISBN 978-0-8070-5113-9 January 26, 2023閲覧。

- ^ Lewis (1969, pp. 116–117): "On many questions and specially in view of the marriage bed, the Puritans were the indulgent party, ... they were much more Chestertonian than their adversaries [the Roman Catholics]. The idea that a Puritan was a repressed and repressive person would have astonished Sir Thomas More and Luther about equally."

- ^ Foster 1999, p. 724.

- ^ Foster 1999, pp. 726–727.

- ^ a b Crandell 1997, p. 20.

- ^ Crompton 1976, p. 281.

- ^ Chicago Whispers: A History of LGBT Chicago before Stonewall. University of Wisconsin Press. (2012). p. 248

- ^ Mather 1663–1728, p. 70.

- ^ Coffey & Lim 2008, p. 80.

- ^ a b Coffey & Lim 2008, p. 81.

- ^ Coffey & Lim 2008, p. 83.

- ^ Coffey & Lim 2008, pp. 83–84: "But it was not for their heterodox theology or their own open meetings that they [the Quakers] were arrested and mistreated. It was for disrupting services in what they insisted on calling ‘steeple-houses’ rather than churches; that, or for organising tithe-strikes aimed directly and specifically to undermine the state church."

- ^ a b Rogers, Horatio, 2009. Mary Dyer of Rhode Island: The Quaker Martyr That Was Hanged on Boston Archived 15 January 2016 at the Wayback Machine. pp. 1–2. BiblioBazaar, LLC

- ^ Post Abbott, Margery (2011). Historical Dictionary of the Friends (Quakers). Scarecrow Press. pp. 102. ISBN 978-0-8108-7088-8. オリジナルの10 May 2016時点におけるアーカイブ。

- ^ a b c Puritans and Puritanism in Europe and America. ABC-CLIO. (2006). ISBN 978-1576076781. オリジナルの26 January 2018時点におけるアーカイブ。

- ^ Carroll, Rory (25 February 2016). “America's dark and not-very-distant history of hating Catholics”. The Guardian. オリジナルの30 December 2016時点におけるアーカイブ。

- ^ Pat, Perrin (1 January 1970). Crime and Punishment: The Colonial Period to the New Frontier. Discovery Enterprises. p. 24

- ^ Mahoney, Kathleen A. (10 September 2003). Catholic Higher Education in Protestant America: The Jesuits and Harvard in the Age of the University. Johns Hopkins University Press. p. 47

- ^ Coffey & Lim 2008, pp. 7–8.

- ^ Bremer 2009, p. 2.

- ^ Spurr (1998, p. 4) cites and quotes Collinson (1988, p. 143)

- ^ Spurr (1998, p. 27) cites and quotes Patrick Collinson, "Fundamental Objections", Times Literary Supplement (17–23 February 1989), p. 156.

参考文献

[編集]- Ahlstrom, Sydney E. (2004). A Religious History of the American People (2nd ed.). Yale University Press. ISBN 0-385-11164-9. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 28 October 2020閲覧。

- Barnett, James Harwood (1984). The American Christmas: A Study in National Culture. Ayer Publishing. ISBN 0-405-07671-1

- Bebbington, David W. (1993). Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s. London: Routledge

- Beeke, Joel R.; Jones, Mark (2012). A Puritan Theology: Doctrine for Life (Amazon Kindle ed.). Reformation Heritage Books. ISBN 978-1-60178-166-6

- Benedetto, Robert; McKim, Donald K. (2010). Historical Dictionary of the Reformed Churches. Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-5807-7

- Brady, David (1983). The Contribution of British Writers Between 1560 and 1830 to the Interpretation of Revelation 13.16–18. Mohr Siebeck. ISBN 978-3161444975

- Bremer, Francis J., ed (1981). Anne Hutchinson: Troubler of the Puritan Zion. R.E. Krieger Pub. Co.. ISBN 978-0898740639

- Bremer, Francis J.; Webster, Tom, eds. (2006). "Savoy Assembly". Puritans and Puritanism in Europe and America: A Comprehensive Encyclopedia. ABC-CLIO. pp. 533–534. ISBN 978-1576076781。

- Bremer, Francis J. (2009). Puritanism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 978-0199740871

- Carpenter, John B. (Winter 2003). “New England's Puritan Century: Three Generations of Continuity in the City upon a Hill”. Fides et Historia (The Conference on Faith and History) 35 (1): 41–58. オリジナルの9 August 2022時点におけるアーカイブ。 26 May 2022閲覧。.

- Cliffe, Trevor (2002) (英語). Puritan Gentry Besieged 1650–1700. Routledge. ISBN 978-1134918157

- The Cambridge Companion to Puritanism. Cambridge Companions to Religion. Cambridge University Press. (2008). ISBN 978-0-521-67800-1

- Coffin, Charles (1987), The Story of Liberty: So You Will Comprehend What Liberty Has Cost, and What It Is Worth, Maranatha Publications, ISBN 093855820X

- Collinson, Patrick (1988). The Birthpangs of Protestant England: Religious and Cultural Change in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-349-19586-2. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 23 June 2020閲覧。

- Craig, John (2008), “The Growth of English Puritanism”, The Cambridge Companion to Puritanism, Cambridge Companions to Religion, Cambridge University Press, pp. 34–47, ISBN 978-0-521-67800-1

- Demos, John (1970). A Little Commonwealth; Family Life in Plymouth Colony. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-501355-9

- Fischer, David Hackett (1989). Albion's Seed: Four British Folkways in America. Oxford University Press. ISBN 0-19-506905-6

- Foster, Thomas (October 1999). “Deficient Husbands: Manhood, Sexual Incapacity, and Male Marital Sexuality in Seventeenth-Century New England”. The William and Mary Quarterly 56 (4): 723–744. doi:10.2307/2674233. JSTOR 2674233.

- Gay, Peter (1984). The Bourgeois Experience: The Tender Passion. W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393319033. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 25 December 2021閲覧。

- Harrison, Peter (2001). The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science. Cambridge University Press. ISBN 978-0521000963. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 5 September 2016閲覧。

- Hill, Christopher (1972). The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution. Viking. ISBN 978-0670789757

- Hotson, Howard (2000). Paradise Postponed: Johann Heinrich Alsted and the Birth of Calvinist Millenarianism. Springer Science and Business Media. ISBN 978-9401594943. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 14 February 2020閲覧。

- Johnson, James Turner (1970). A Society Ordained by God. Nashville: Abingdon Press. ISBN 978-0687389339

- Keeble, N. H. (1987). The Literary Culture of Nonconformity in Later Seventeenth-Century England. University of Georgia Press. ISBN 978-0820309514

- Kelly, Douglas F. (1992). The Emergence of Liberty in the Modern World: The Influence of Calvin on Five Governments from the 16th Through 18th Centuries. P&R

- Lamont, William M. (1969). Godly Rule: Politics and Religion 1603–60. Macmillan. ISBN 978-0333100745

- Leighton, Denys (2004). The Greenian Moment: T.H. Green, Religion and Political Argument in Victorian Britain. Imprint Academic. ISBN 978-0907845546. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 28 October 2020閲覧。

- Lewis, C. S. (1969). Selected Literary Essays. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-07441-X

- Maclear, J. F. (April 1975). “New England and the Fifth Monarchy: The Quest for the Millennium in Early American Puritanism”. The William and Mary Quarterly (Omohundro Institute of Early American History and Culture) 32 (2): 223–260. doi:10.2307/1921563. JSTOR 1921563.

- The Puritans: A Sourcebook of Their Writings. Courier Corporation. (2014)

- Miller, Randall M. (2008). The Greenwood Encyclopedia of Daily Life in America. ABC-CLIO. ISBN 978-0313065361

- Milton, Michael A. (1997). The Application of the Faith of the Westminster Assembly in the Ministry of the Welsh Puritan, Vavasor Powell (1617–1670) (PhD). University of Wales.

- Norton, Mary Beth (2008). People and a Nation: A History of the United States, Volume 1: To 1877, Brief Edition. Cengage Learning

- Norton, Mary Beth (2011). Separated by Their Sex: Women in Public and Private in the Colonial Atlantic World. Ithaca: Cornell University Press

- Nuttall, Geoffrey F. (1992). The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience. University of Chicago Press. p. 9. ISBN 978-0-226-60941-6

- Olsen, Viggo Norskov (1973). John Foxe and the Elizabethan Church. Berkeley, University of California Press. ISBN 978-0520020757

- Porterfield, Amanda (1992). Female Piety in Puritan New England the Emergence of Religious Humanism. New York: Oxford University Press

- Saxton, Martha (2003). Being Good: Women's Moral Values in Early America. New York: Hill and Wang. ISBN 978-0374110116

- Spencer, Ivor Debenham (December 1935). “Christmas, the Upstart”. The New England Quarterly (The New England Quarterly, Inc.) 8 (4): 498–517. doi:10.2307/360356. JSTOR 360356.

- Spraggon, Julie (2003). Puritan Iconoclasm During the English Civil War. Studies in Modern British Religious History. 6. Boydell Press. ISBN 978-0851158952. オリジナルの4 April 2023時点におけるアーカイブ。 13 February 2020閲覧。

- Spurr, John (1998). English Puritanism, 1603–1689. Social History in Perspective. Palgrave MacMillan. ISBN 978-0-333-60189-1

- Ulrich, Laurel Thatcher (1976). “Vertuous Women Found: New England Ministerial Literature, 1668–1735”. American Quarterly 28 (1): 20–40. doi:10.2307/2712475. JSTOR 2712475. オリジナルの4 November 2018時点におけるアーカイブ。 4 November 2018閲覧。.

- Watras, Joseph (2008). “Education and Evangelism in the English Colonies”. American Educational History Journal 35 (1): 205–219. ISSN 1535-0584.

- West, Jim (2003). Drinking with Calvin and Luther!. Oakdown Books. ISBN 0-9700326-0-9

- White, James F. (1999). The Sacraments in Protestant Practice and Faith. Abingdon Press. ISBN 0-687-03402-7

- Hill, Christopher (1971). Economic Problems of the Church

- 松村, 赳、富田, 虎男 編『英米史辞典』研究社、2000年。ISBN 978-4767430478。

関連文献

[編集]- Bremer, Francis J. Lay Empowerment and the Development of Puritanism. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

- Eicholz, Hans (2008). "Puritanism". In Hamowy, Ronald (ed.). The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, CA: Sage; Cato Institute. pp. 407–408. ISBN 978-1412965804. OCLC 750831024。

- Giussani, Luigi. American Protestant Theology: A Historical Sketch. McGill-Queens UP (2013).

- Hall, David D. (2019). The Puritans: A Transatlantic History. Princeton University Press. H-Net online review.

- Neuman, Meredith Marie (2013). Jeremiah's Scribes: Creating Sermon Literature in Puritan New England. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

- Winship, Michael P. (2018). Hot Protestants: A History of Puritanism in England and America. Yale University Press

ピューリタンの著作

[編集]- Dent, Arthur (1601). The Plain Man's Pathway to Heaven. Belfast, North of Ireland Bk. [and] Tract Depository

- Rogers, Richard (1610). Seven Treatises

- Scudder, Henry (1627). Christian's Daily Walk

- Sibbes, Richard (1620). The Bruised Reed and Smoking Flax