東胡

| |||

|---|---|---|---|

| モンゴル高原 | |||

| 獫狁 | 葷粥 | 山戎 | |

| 戎狄 | |||

| 月氏 | 匈奴 | 東胡 | |

| 南匈奴 | |||

| 丁零 | 鮮卑 | ||

| 高車 | 柔然 | ||

| 鉄勒 | 突厥 | ||

| 東突厥 | |||

| 回鶻 | |||

| 黠戛斯 | 達靼 | 契丹 | |

| ナイマン | ケレイト | 大遼 | |

| (乃蛮) | (客烈亦) | モンゴル | |

| モンゴル帝国 | |||

| 大元(嶺北行省) | |||

| 北元 | |||

| (ハルハ・オイラト) | |||

| 大清(外藩・外蒙古) | |||

| 大モンゴル国 | |||

| 中国人の占領 | |||

| 大モンゴル国 | |||

| モンゴル人民共和国 | |||

| モンゴル国 | |||

東胡(とうこ、簡体字: 东胡、拼音: )は、中国の春秋戦国時代から秦代にかけて内モンゴル東部~満州西部に住んでいた遊牧民族。

名称

[編集]「東胡」の命名にはいくつかの説がある。

前史

[編集][3]はっきりした事は解らないものの、殷晩期に遼西で栄えた夏家店下層文化を征服して断続的に入れ替わった遊牧生活を営んでいた集団のうち、故地に残留した部族が東胡の祖先に当たるとする説などがある。他には上記の夏家店上層文化に属する墳墓から一緒に埋葬された犬が見つかった(烏丸の習俗)ことと頭頂部を剃る習慣から、同地域にあった土方や後の周代に在った屠何を東胡の先祖とする説、春秋時代に燕の北方に居た山戎などの遊牧民を戦国時代以降に東胡と呼ぶようになったとする説などがある。

歴史

[編集][4]晋の文公,秦の穆公の時代(春秋時代)、東胡は山戎などとともに燕の北に位置し、それぞれ分散して谷あいに居住していた。

燕の将軍の秦開は、胡の人質となっていたが、胡の信頼を受けていた。そのため秦開は人質から帰還すると、東胡を襲撃して破り、千余里も燕から遠ざけることに成功した。

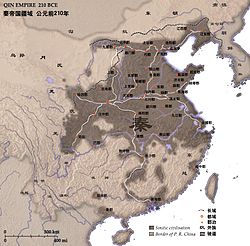

秦の始皇帝が中国を統一したころ、東胡は北方で強大となる。

紀元前209年、東胡の隣国の匈奴で冒頓が父を殺し、単于の位を継いだ。これを聞いた東胡の王は冒頓に対し、先代の頭曼単于が持っていた「千里を走る馬」がほしいと要求。すると冒頓は東胡王に「千里を走る馬」を素直に贈った。東胡王は冒頓が自分らを恐れているのだと思い、しばらくして冒頓の閼氏(単于の妻)のひとりがほしいと要求した。するとまた、冒頓は自分の閼氏を素直に贈った。東胡王はいよいよつけあがり、匈奴の西方に侵入し、東胡と匈奴の間にある千里あまりも人が住まない棄て地を要求した。しかし、冒頓は「土地は国の根本だ」と言い激怒。そのまま東胡を襲撃し、匈奴を甘く見ていた東胡はなんの備えもしておらず敗北。東胡王は殺され、その人民と畜産を奪い去られ、ここに東胡は滅んだ。

その後、東胡の生き残りで烏桓山に逃れた勢力は烏桓となり、鮮卑山に逃れた勢力は鮮卑となった。『魏書』によれば、柔然も東胡の末裔だという。

| 満洲の歴史 | |||||||||||||

| 箕子朝鮮 | 東胡 | 濊貊 沃沮 |

粛慎 | ||||||||||

| 燕 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 秦 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 前漢 | 遼西郡 | 遼東郡 | 衛氏朝鮮 | 匈奴 | |||||||||

| 漢四郡 | 夫余 | ||||||||||||

| 後漢 | 遼西郡 | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | |||||||||

| 遼東郡 | 高句麗 | ||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 魏 | 昌黎郡 | 公孫度 | |||||||||||

| 遼東郡 | |||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 西晋 | 平州 | ||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | ||||||||||||

| 前燕 | 平州 | ||||||||||||

| 前秦 | 平州 | ||||||||||||

| 後燕 | 平州 | ||||||||||||

| 北燕 | |||||||||||||

| 北魏 | 営州 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | |||||||||

| 東魏 | 営州 | 勿吉 | |||||||||||

| 北斉 | 営州 | ||||||||||||

| 北周 | 営州 | ||||||||||||

| 隋 | 柳城郡 | 靺鞨 | |||||||||||

| 燕郡 | |||||||||||||

| 遼西郡 | |||||||||||||

| 唐 | 営州 | 松漠都督府 | 饒楽都督府 | 室韋都督府 | 安東都護府 | 渤海国 | 黒水都督府 | 靺鞨 | |||||

| 五代十国 | 営州 | 契丹 | 渤海国 | 靺鞨 | |||||||||

| 遼 | 上京道 | 東丹 | 女真 | ||||||||||

| 中京道 | 定安 | ||||||||||||

| 東京道 | |||||||||||||

| 金 | 東京路 | ||||||||||||

| 上京路 | |||||||||||||

| 東遼 | 大真国 | ||||||||||||

| 元 | 遼陽行省 | ||||||||||||

| 明 | 遼東都司 | 奴児干都指揮使司 | |||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | |||||||||||

| 清 | 満洲 | ||||||||||||

東三省 |

ロマノフ朝 (沿海州/緑ウクライナ/江東六十四屯) | ||||||||||||

| 中華民国 (東三省) |

極東共和国 ソ連 (極東) | ||||||||||||

| 満洲国 | |||||||||||||

| ソ連占領下の満洲 | |||||||||||||

| 中華人民共和国 (中国東北部) |

ロシア連邦 (極東連邦管区/極東ロシア) |

北朝鮮 (薪島郡) | |||||||||||

| 中国朝鮮関係史 | |||||||||||||

| Portal:中国 | |||||||||||||

民族・言語系統

[編集]東胡の言語系統について、古くは ツングース系[5]、或はモンゴル・ツングース混合系[6]、或は東胡の子孫である鮮卑の言語をテュルク系[7][8]、テュルク・モンゴル混合系とする説[9]があったが、いずれの説も支持されていない[10][11]。

近年は鮮卑(とくに拓跋部)の言語がモンゴル系であること[12][13]、東胡時代の遺跡や遺物から鮮卑や烏丸に特徴的な習俗の痕跡が発見されていることから、東胡もモンゴル系とみる解釈が有力視されている[14]。

東胡系の民族

[編集]後代、中国の史書において「東胡の後裔」とされる民族がいくつか記されている。

脚注

[編集]- ^ 『史記』匈奴列伝註所引『索隠』服虔云「東胡,烏丸之先,後為鮮卑。在匈奴東,故曰東胡。」

- ^ 内田吟風は「東胡とは胡族(匈奴もその一種)のうち、東部にいるものとして、春秋戦国時代の中国人が付した中国語的名称と解される。」とした。《内田 1975,p72》

- ^ この節は『東北古代民族研究論網』『中国辺境通史双書 東北通史』参照

- ^ 『史記』匈奴列伝より。

- ^ アベル・レミュザ (Recherches sur les Tungues Tartares.1820)や、ユリウス・ハインリヒ・クラプロート (Asia Polyglotta.1823)が唱導して以来、東胡民族は通古斯(Tungus)族のことであって、「東胡」という文字も恐らくこのTungusという音を写したものであろうとの考が一時おこなわれたが、その後この東胡=ツングース説はほとんど信じられなくなっている。《内田 1975,p3》

- ^ 白鳥庫吉は「東胡民族考」(『史学雑誌』21-24、『白鳥庫吉全集4』)において、中国古典中に記録せられて残っているところの、東胡の後裔なる鮮卑柔然族の言語(※烏桓の言語はほとんど残っていない)を調査して、これが現在のツングース語およびモンゴル語をもって解釈せられること、端的にいえば彼等の言語はツングース語とモンゴル語の混合(モンゴル語的要素はツングース語的要素よりも多数、とする)せるものであったことを論考した。《内田 1975,p3》

- ^ Boodberg(1936)やBazin(1950)は、東胡の子孫である鮮卑族、特に拓跋部の言語をturkishないしproto-turkish originalであるとした。《『騎馬民族史1』p9 注15》

- ^ ポール・ペリオは1925年秋のレニングラードにおける講演において、4-5世紀の華北を支配した鮮卑拓跋部の語彙を基礎として、鮮卑はテュルク語使用の民族であったと発表したとv.v.バルトリドは紹介したが(W.W.Barthold:Der heutige Stand und die nächsten Aufgaben der geschichtlichen Erforschung der Türkvölker〔Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft,Neue Folge Band 8 - Heft 2.S.124〕)、ついでペリオ自身は鮮卑語をモンゴル語とみる意味のことをToung-pao XX.S.328注3、XXVII.S.195.注1で発表した。バルトルトは鮮卑の言語はテュルク語であると論じ、鮮卑は疑いもなくテュルク族であったと結論し(Zwölf Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens〔Orta Asya Türk Tarikhi,Istanbul 1927.Die Welt des Islams Bd.XIV 1932.〕)、P.ブッドバーグは鮮卑拓跋部の語彙が本質的にテュルク語であることを論考した(P.Boodberg,The Language of the Tó-pa Wei.Harvard Journal of Asiatic Studies I-2 1936)。《内田 1975,p3-4》

- ^ 方壮猷は「鮮卑語言考」(『燕京学報第八巻』)において、鮮卑語はもっぱらモンゴル語とトルコ語をもって解釈でき、鮮卑はモンゴル・テュルクの混種であると推定した。《内田 1975,p3》

- ^ 白鳥庫吉は「東胡」という名称は「胡の東にある者」(『史記索隠』より)という意訳であり、「ツングース」の音訳ではなく、「ツングース」という名称自体、近世になって生まれた単語であるから、東胡=ツングース系ではないとした。また、E.H.Parker:A Thousand Years of the Tartar 2nd.ed.1924もツングース東胡両語間の語言的連繋を疑問とし、東胡をツングースなる族名はテュルク語の豚に出たものとし、Pelliot(TP.XXVII.p.170)は豚を表すテュルク語名詞tongusは後世の名詞で、古い名詞はlaγzinであるから、ツングースなる民族名は近世にできた名称だとし、東胡をツングースの音訳と見ることは不可能とせざるを得ないとした。《内田 1975,p72注7》

- ^ テュルク系の匈奴や匈奴と交雑した宇文部と言葉が異なり、習俗も一致しない部分があるため支持されていない。《『契丹民族史』》

- ^ エドウィン・プリーブランク (1962)やLigeti(1970)によると、鮮卑語の特徴はモンゴル語であるという。《『騎馬民族史1』p9 注15、p218 注2》

- ^ L.Ligeti(Le Tabghatch,un dialecte de la langue Sien-pi,1970)は、鮮卑拓跋語はモンゴル語の特徴を有し、テュルク語の特徴とは相容れないと強調する。《内田 1975,p4》

- ^ 『東北古代民族研究論網』

参考文献

[編集]- 司馬遷『史記』匈奴列伝第五十

- 内田吟風、田村実造他訳注『騎馬民族史1 正史北狄伝』(平凡社東洋文庫、1971年)

- 内田吟風『北アジア史研究 鮮卑柔然突厥篇』(同朋舎出版、1975年、ISBN 4810406261)

- 松丸道雄ら編 『世界歴史大系 中国史1』(山川出版社、2003年)

- 孫進己、孫泓『契丹民族史』(広西師範大学出版社、2010年、ISBN 9787563391318)

- 『東北古代民族研究論網』(中国社会科学出版社、2006年、ISBN 978-7-5004-6301-6)

- 『中国辺境通史双書 東北通史』(中州戸籍出版社、2003年)