モンゴルの歴史

モンゴルの歴史(モンゴルのれきし)では、モンゴル高原を中心に興亡した国家、民族に関する通史を扱う。当該地域には2023年現在、モンゴル国および中華人民共和国内の内モンゴル自治区が存在する。

先史時代・モンゴル帝国以前

[編集]土方、鬼方、馬方

[編集]紀元前1300年代後半と推定される殷王武丁の時代の卜辞(甲骨文字)に、「土方」と呼ばれる異民族が殷の辺境を侵略したことが記されており、周代の『周礼』『易経』には土方・鬼方・馬方と呼ばれる民族が記されている[1]。しかし、これらがモンゴル高原の遊牧民であるかは不明。

山戎、獫狁、葷粥

[編集]中国の歴史書『史記』によると、「唐(帝堯)や虞(帝舜)より以前には、山戎(さんじゅう)・獫狁(けんいん)・葷粥(くんいく)が北方の草原地帯に住み、遊牧生活を営んでいた。」[2] とあり、中国の伝説的時代(三皇五帝)に山戎・獫狁・葷粥といった遊牧民がいたとされる。しかし、これらの民族名は伝説時代にとどまらず、西周時代末(紀元前800年頃)の虢季子白盤(かくきしはくばん)という青銅器の銘文に「玁狁(けんいん)」の名が見え、周代の詩篇である『詩経』采微にも「玁狁」の名が見えること、『春秋左氏伝』荘公三十年・『史記』世家に、紀元前663年の出来事として斉の桓公が山戎を征伐した事件が共通して記されていることなどから、周代には実在した遊牧民であることがわかる[1]。

戎、狄、胡

[編集]中国の春秋戦国時代、北方の草原地帯のみならず、中国本土にも戎や狄(あるいは翟)といった異民族が入りこんで点在していた。後代、専ら北の異民族を狄(北狄)、西の異民族を戎(西戎)と呼んだが、この時代においては両族とも北西問わず入り乱れて生活しており、多くの部族に分かれていた。戎は北戎・西戎に大別され、北戎では上記の山戎が有名であり、西戎では西周を滅ぼした犬戎が有名である。狄は周の王室と結びつき、その王位継承問題に介入した。紀元前635年に晋によって討伐されると赤狄・白狄に分かれた。胡は後の匈奴の代名詞となり、イラン系のソグド人をも指す用語となるが、春秋時代のオルドス地方には林胡という部族がおり、燕の北には東胡という部族がいた。いずれの種族もその多くは戦国時代の秦や趙といった強国に併合され、中国人と同化していった。[3]

匈奴、月氏、東胡

[編集]

秦の始皇帝によって中国が統一されると、北の草原地帯では匈奴・月氏・東胡の3族が盛んとなり、たびたび中国に侵入したが、秦の将軍蒙恬によって阻まれていた。しかし、紀元前210年に蒙恬と始皇帝が亡くなると、中国では内乱が頻発したため、国の防衛ができなくなり、その隙をついて匈奴は河南の地(オルドス地方)に侵入し、その地を手に入れた。匈奴の君主(単于)は頭曼単于といい、冒頓という太子がいたが、冒頓より末の子を寵愛したため、頭曼は冒頓を廃すために西の強国である月氏に人質として送りつけた。しばらくして、頭曼は冒頓がいるにもかかわらず月氏に攻撃をしかけた。これにより冒頓は月氏に命を狙われたが、命からがら逃げかえり、自分に忠実な者を集めて父の頭曼を殺した。こうして新たに単于となった冒頓は東の強国である東胡に侵攻して併合し、西の月氏を撃退し、一大強国を築き上げた。[3]

匈奴単于国

[編集]

冒頓単于のもとで史上初めてモンゴル高原が統一されると、その周辺国も次々と匈奴の支配下に入っていった。モンゴル高原の北、バイカル湖の南の地域(ザバイカリエ)には渾庾・屈射・丁零・鬲昆・薪犁といった諸族がおり、冒頓単于はこれらを征服、続いて南の新興国である漢帝国に侵攻し、高祖劉邦を撃退。西の月氏を河西地域から追い出し、その支配下にあった[4]楼蘭・烏孫・呼掲[5]および西域26国を匈奴の支配下に入れた。こうして冒頓単于は一代にしてモンゴル高原から西のジュンガル盆地・タリム盆地までをその支配下に置き、大帝国を築いた。漢の高祖を撃退して以降、匈奴は毎年漢に貢納品を要求するようになり、しばらくは中国より優位な立場にあった。しかし、漢で武帝(在位:前141年 - 前87年)が即位すると、漢は今までの弱腰外交をやめて攻勢に転じ、元朔2年(前127年)になって将軍の衛青に命じて河南の地を奪取させ、元狩2年(前121年)には驃騎将軍の霍去病に1万騎をつけて匈奴を攻撃させ、匈奴の休屠王を撃退。つづいて合騎侯の公孫敖とともに匈奴が割拠する祁連山[6]を攻撃した。これによって匈奴は重要拠点である河西回廊を失い、渾邪王と休屠王を漢に寝返らせてしまう。さらに元狩4年(前119年)、伊稚斜単于(在位:前126年 - 前114年)は衛青と霍去病の遠征に遭って大敗し、漠南の地(内モンゴル)までも漢に奪われてしまう。ここにおいて形勢は完全に逆転し、次の烏維単于(在位:前114年 - 前105年)の代においては逆に漢から人質が要求されるようになった。こうした中、匈奴に服属していた近隣諸族は衰退をみせる匈奴に対して反乱を起こす。かつて東胡の一部であった烏桓族は歴代単于の墓をあばいて冒頓単于に破られた時の報復をし、イリ地方の烏孫族は漢と同盟を組んで匈奴を攻撃、北の丁零族もそれに乗じて攻撃を仕掛けた。これによって匈奴は大いに弱体化して内乱が頻発し、一時は5人の単于が乱立する事態となった。この事態を収束したのが呼韓邪単于(在位:前58年 - 前31年)であり、彼は内乱を鎮めて匈奴を統一すると、漢に称臣して漢と好を結んだ。以降、呼韓邪単于とその息子たちによって両国の平和が保たれた。[7]

匈奴の南北分裂

[編集]呼韓邪単于以降、匈奴と漢の関係は良好であったが、中国で新都侯の王莽が政権を掌握し、漢を倒して新を成立させると、中国内外に暴政を布いたため、近隣諸国から反感を買った。これに対して烏珠留若鞮単于(在位:前8年 - 13年)は呼韓邪単于以来続いてきた和平を決裂させ、たびたび中国に侵入略奪を繰り返すようになる。地皇4年(23年)9月、更始軍が長安を攻め、王莽を殺害、新朝が滅亡する。25年には光武帝のもとで後漢が成立する。この間にも匈奴の侵入略奪は続いており、呼都而尸道皋若鞮単于(在位:18年 - 46年)は後漢に対し、新を倒せたのは匈奴のおかげだと主張、中国に対して優位な立場に立とうとした。しかし、彼の子の蒲奴単于(在位:46年 - ?年)の時代になり、匈奴国内で旱(ひでり)と蝗(いなご)の被害が相次ぎ、国民の3分の2が死亡するという大飢饉に見舞わされた。これに乗じて烏珠留若鞮単于の子である右薁鞬日逐王の比は匈奴に対して独立を宣言し、南匈奴を建国(これに対し、もとの匈奴を北匈奴と呼ぶ)。自身を呼韓邪単于になぞらえ、後漢と同盟を組んだ。南匈奴は北匈奴の単于庭(本拠地)を攻撃し、単于蒲奴を敗走させた。これにより単于蒲奴の権威は失墜し、その配下の多くが南匈奴へ流れて行った。[8]

鮮卑大人国

[編集]

北匈奴はしばしば中国の辺境を荒らしては後漢と南匈奴に討たれたので、次第に衰退していった。章和元年(87年)、東胡の生き残りである鮮卑族が北匈奴の左地(東部)に入って北匈奴を大破させ、優留単于を斬り殺した。これに乗じた後漢・南匈奴連合軍は一気に攻撃を仕掛け、北匈奴をはるか西方の康居の地へと追いやった。空白となったモンゴル高原は鮮卑が奪い取り、それまでの匈奴国民はすべて鮮卑国民と化した。桓帝(在位:146年 - 167年)の時代、檀石槐が大人(たいじん)の位に就くと、弾汗山・啜仇水のほとりに本拠を置き、東や西の部族の大人たちはみな彼のもとに帰服してきた。その兵馬は勢い盛んで、南は後漢の国境地帯で略奪を働き、北では丁令の南下を阻み、東では夫余を撃退させ、西では烏孫に攻撃をかけた。かつての匈奴の版図を手中に収め、東西は1万2000余里、南北は7000余里にわたって、広大な領域を有した。後漢の朝廷はこれを患え、使匈奴中郎将の張奐を送って討伐させたが、勝つことができなかった。そこで今度は使者を送り印綬を授けて、檀石槐を王の位に封じ、和親を通じようとしたが、檀石槐は拒絶して受け取らず、侵入略奪はますます激しくなった。後漢は何度も遠征をかけて檀石槐を討とうとしたが、彼の存命中は敗北を重ねるだけであった。檀石槐が45歳で死ぬと、鮮卑内で後継争いが相次ぎ、檀石槐の帝国は一代にして瓦解した。一時は軻比能が勢力を増したが、檀石槐ほどではなく、青龍3年(235年)に魏の王雄が放った刺客によって軻比能は殺され、他の鮮卑部族は魏の支配下に入ることとなった。[9]

五胡十六国時代

[編集]西晋の時代、モンゴル高原では統一政権のない時代が続いており、北部では丁零族が各部に分かれて勢力を広げ、南部では鮮卑族の拓跋部・慕容部・宇文部・段部・禿髪部・乞伏部が分立していた。八王の乱(291年 - 305年)以降、これらを含む中国の周辺異民族は傭兵として雇われ、徐々に中国内部での勢力を増していった。南匈奴の劉淵が起こした永嘉の乱によって西晋が倒されると、華北は異民族の国家が興亡する五胡十六国時代へと突入する。その間のモンゴル高原南部は鮮卑拓跋部の代国が勢力を張り、北部では高車(丁零)が勢力を張ることとなる。[10]

柔然可汗国

[編集]

5世紀に入ると、柔然が勢力を伸ばし、中国北部の北魏(もとの代国)と対立するようになる。402年、その酋長である社崙は周辺諸族を支配下に治め、自ら丘豆伐可汗(在位:402年 - 410年)と号して柔然可汗国を建国した。以後、モンゴル高原に興亡する遊牧帝国は君主号として可汗(カガン)を採用し、可汗を推戴する可汗国を建国していくこととなる。柔然は北魏の太武帝の親征以降、敗戦を重ね、次第に衰弱していったため、北魏や南朝宋に朝貢し、独自の元号を使用したり、城郭を築いたりして中国の文化を取り入れ、国力の改善を図った。しかし一方で北魏に対する侵入略奪も続けていたため、それに反対的であった高車副伏羅部の阿伏至羅兄弟が柔然から離反し(487年)、柔然と対立する。その後、柔然は阿那瓌(在位:520年 - 552年)の時代に一時的に勢力を盛り返すも、新たに台頭してきた突厥によって衰退させられ、555年に最後の可汗が処刑されて滅亡する。[11]

突厥可汗国

[編集]

突厥はもともと柔然に従属する鍛鉄奴隷であったが、その酋長である土門が伊利可汗(イリグ・カガン、在位:552年 - 553年)と号して柔然から独立し、突厥可汗国を建てる。木汗可汗(ムカン・カガン、在位:553年 - 572年)の代には柔然とエフタルを滅ぼして最大版図となり、他鉢可汗(タトパル・カガン、在位:572年 - 581年)の代にはソグド文字で石碑を建て、仏教を導入して伽藍を建てるなど、軍事面・文化面ともに強盛となった。しかし582年、内紛によって突厥が東西に分裂し、東突厥・西突厥が成立する。7世紀に入ると、モンゴル高原を中心とする東突厥は中国の隋に侵入して唐の隋打倒に協力した。隋が滅亡して唐が建国されても東突厥は中国への侵入・略奪をやめなかったが、630年、太宗によって行われた大規模な東突厥征討により、頡利可汗(イリグ・カガン、在位:620年 - 630年)が捕えられ、東突厥は唐の羈縻支配を受ける。この間のモンゴル高原は薛延陀や回紇といった鉄勒諸部が勢力を伸ばした。682年、阿史那骨咄禄(アシナ・クテュルク)がイルティリシュ・カガン(在位:682年 - 690年頃)と号して唐の羈縻支配を脱し、独立を果たす(突厥第二可汗国)。阿史那默啜(カプガン・カガン、在位:690年頃 - 716年)の代には最盛期を迎え、毘伽可汗(ビルゲ・カガン、在位:716年 - 734年)の代には固有の文字である突厥文字をつくり、自らの文字で自らの言語を記し、数々の突厥碑文を残した。毘伽可汗の死後、東突厥で内紛が相次いだため、この衰えに乗じた回紇(ウイグル)・葛邏禄(カルルク)・抜悉蜜(バシュミル)の3部族によって最後の可汗が殺され、東突厥は滅んだ。[12]

回鶻可汗国

[編集]

回鶻(かいこつ、ウイグル)は初め「回紇」と表記され、突厥の最大構成民族「鉄勒」(てつろく、テュルク)の有力部族であった。7世紀 - 8世紀、鉄勒の中でもモンゴル高原の有力な部族は「トクズ・オグズ(九姓鉄勒)」と呼ばれ、回紇はその中でも最有力部族であり、東突厥可汗国の衰退に乗じ、742年に周辺の葛邏禄(カルルク)部・抜悉蜜(バシュミル)部とともに東突厥の烏蘇米施可汗(オズミシュ・カガン)を殺害した。744年、回紇部の骨力裴羅(クトゥルグ・ボイラ)は骨咄禄毘伽闕可汗(クトゥルグ・ビルゲ・キョル・カガン、在位:744年 - 747年)と号し、745年には最後の東突厥可汗を殺して東突厥を滅ぼし、モンゴル高原の覇者となった。755年、唐で安史の乱が起こると、皇帝の粛宗は回紇の葛勒可汗(在位:747年 - 759年)に援軍を要請し、757年11月までに唐・回紇連合軍で反乱軍を撃退した。つづく牟羽可汗(在位:759年 - 779年)の代でも反乱軍の残党を駆逐し、回紇の協力があって8年に及ぶ安史の乱を終息させることができた。779年、ソグド人官僚に促されて唐に攻め込もうとした牟羽可汗を宰相の頓莫賀達干(トン・バガ・タルカン)が殺害し、回紇可汗国内のソグド人官僚、マニ教が弾圧されるという政変が起こった。これによって頓莫賀達干は合骨咄禄毘伽可汗(アルプ・クテュルク・ビルゲ・カガン、在位:779年 - 789年)と号し、唐との関係を強固なものにすると同時に、国号を「回紇」から「回鶻」に改称した。その後もしばらく唐とは良好な関係を保ち、790年代における吐蕃との戦争も両国が連合して対処したが、保義可汗(在位:808年 - 821年)の代において関係がこじれ、一時的に緊張状態となった。その後すぐに唐との関係が修復したものの、回鶻可汗国内で後継争いが相次ぎ、加えて異常気象によって多くの家畜が死んだため国力が衰退し、北の黠戛斯(キルギス)の侵入を招いて回鶻可汗国は崩壊した。 [13]

九姓タタル国

[編集]回鶻可汗国の崩壊後、モンゴル高原を支配したのは黠戛斯(キルギス)であったが、その支配は長続きせず、860年代には東方のタタル族によって高原を追い出されてしまう[14]。このタタル族は漢籍では「阻卜(そぼく)」・「達旦(だったん)」と記され、ウイグル碑文・イェニセイ碑文では「トクズ・タタル(九姓タタル)」・「トクズ・タタル・イル(九姓タタル国)」と記される集団であり、回鶻可汗国の崩壊後から11世紀に至るモンゴリアの空白時期を埋める漠北政権である[15]。やがて九姓タタルは契丹(遼)の侵攻により、その属民となる。

遼(契丹)の高原支配とその後の分裂時代

[編集]

4世紀以来、大興安嶺山脈の東側には契丹(キタイ)という遊牧民族が居住しており、長い間、時の強国の支配を受けてきたが、10世紀になって強大化し、部族長の耶律阿保機の代に内モンゴルを中心に大帝国を築いた。契丹は漠北のモンゴル高原に進出し、928年にケンテイ山脈以東に住むタタル「烏古」を征服して契丹の軍を駐屯させ、1000年までにはケンテイ山脈以西に住むタタル「阻卜」を征服した。1004年、契丹帝国(遼)はウイグル故城の一つ、オルホン川とトーラ川の間のカトンバリクの地に、モンゴル高原を統治する拠点「鎮州建安軍」を置いた[16]。

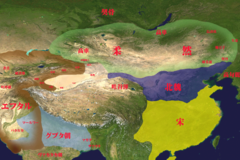

1115年、黒龍江(アムール川)下流域の狩猟民族「女真(ジュシェン)」の部族長のひとり、完顔阿骨打(ワンヤン・アグダ)が遼から独立して自ら皇帝となり、「金」を建国した。1125年、金軍はモンゴル高原で最後の遼皇帝を捕えて遼を滅ぼし、遼が支配していた領土をそのまま受け継いだが、狩猟民族であった女真族は漠北の草原地帯まで支配が及ばなかった[17]。そのため、モンゴル高原はモンゴル、ケレイト、メルキト、ナイマンといった諸部族が割拠する時代に入り、モンゴル帝国が現れるまで統一政権が生まれなくなる。

モンゴル帝国

[編集]モンゴルの登場

[編集]モンゴルは初め中国史書において、「室韋」という部族集団に属す「蒙兀室韋」という部族名で初登場する。室韋は大興安嶺山脈の北、アルグン川渓谷(現在のフルンボイル市)に居住していたが、9世紀になってモンゴル高原に進出し始め、10世紀、11世紀には「九姓タタル国」を建国するなど、次第にモンゴル高原における占有率を高めていった。室韋族はテュルク系民族から「オトゥズ・タタル(三十姓タタル)」「トクズ・タタル(九姓タタル)」などと呼ばれていたが、モンゴル部はそのうちの「オトゥズ・タタル(三十姓タタル)」に属しており[18]、バイカル湖畔に居住していた。1084年、モンゴル部は契丹帝国に使者を派遣したため、『遼史』に「萌古国」という名前で記された[19]。モンゴル部族はその後、数氏族に分かれ、周辺のタタル系部族と抗争を繰り返した。

チンギス・カンのモンゴル統一

[編集]

チンギス・カンは初め、テムジンといい、モンゴル部の中心氏族ボルジギン氏に属するキヤト氏の傍系に生まれた。1195年、テムジンは兵を集めて金軍によって追われたタタル部(タタル系の一部族)を攻め、その部族長を殺した功により、金朝皇帝から「ジャウト・フリ」の官職を授かる。1196年、ケレイト部族長オン・カンと同盟し、周辺のメルキト部、ナイマン部、タタル部とチンギス・カンの同族であるタイチウト氏などと抗争を繰り返した。1203年、同盟者であるオン・カンの襲撃に遭ったが、反撃してケレイト部を滅ぼし、自軍に組み入れ、1204年にはナイマン部、メルキト部、タタル部を壊滅させ、モンゴル高原を統一した。1206年、テムジンは支配部族・氏族の代表者を召集して、オノン川の水源地にて大会議(クリルタイ)を開催し、全遊牧民族の支持を得て「チンギス・カン」の称号を授かった[20]。

モンゴル帝国の成立

[編集]チンギス・カンの建てたモンゴル帝国は中世モンゴル語でイェケ・モンゴル・ウルス(大モンゴル国)という。「ウルス」とは「領民」という意味で、「領土」という概念のなかった遊牧民族にとっては、「領民」こそが「国家」であった。

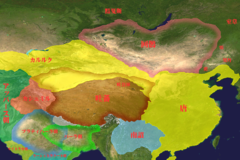

チンギス・カンは1208年、モンゴル高原西北のオイラト、ケムケムジュート、キルギスといった部族を支配下に入れ、1209年には、タングート族の西夏を降し、カラ・キタイ(西遼)属国であった天山ウイグル王国を自領に加え、1210年からは金朝攻略を開始した。1218年、カラ・キタイを征服し、1219年からは中央アジア遠征を開始して、1222年までにイスラム王朝であるホラズム・シャー朝を壊滅させた。一方、別動隊はキリスト教国グルジアを攻撃した後、カフカス山脈を越え、テュルク系遊牧民族キプチャクの草原地帯に入り、キエフ・ルーシの諸侯と一戦を交えた。1225年、モンゴル高原に帰還したチンギス・カンは反抗する西夏の攻略にとりかかり、1227年にその国を滅ぼしたが、同じ年に陣中で病死してしまう。

チンギス・カンの後を継いだオゴデイ・カアン(在位:1229年 - 1241年)は征服戦争を引き継ぐと同時に、征服地の施政と法の整備、駅伝制(ジャムチ)の採用、中央政府である中書省の設置、首都であるカラコルムの建設など、国家体制を強化していった。1234年、オゴデイ・カアンは遂に金朝を滅ぼし、華北の地を手に入れる。翌1235年、首都のカラコルムをオルホン河畔に建設した。1236年からはヨーロッパ遠征が開始され、まずヴォルガ川流域のヴォルガ・ブルガール、1237年にはキプチャク族、1240年にはキエフ・ルーシ諸侯国を征服した。1241年、ポーランド王国に侵攻したモンゴル軍はワールシュタットの戦いでシレジア公を戦死させ、バトゥ率いる部隊はハンガリー王国に侵攻してハンガリー軍を潰走させたが、翌1242年になってオゴデイ・カアンが死去したため、モンゴル征西軍は帰還を余儀なくされた。

オゴデイ・カアンの死後、しばらく新カアンが決まらず、1246年になってようやくグユク・カン(在位:1246年 - 1248年)が即位した。しかし、病弱であったグユク・カンは2年で他界し、再び皇位不在の状態が続いた。1250年、ジョチ家のバトゥはトルイ家とともにクリルタイを招集し、チャガタイ家・オゴデイ家が反対する中、トルイの子のモンケをカアンに推戴した。モンケ・カアン(在位:1209年 - 1259年)は反対派であるチャガタイ家・オゴデイ家を弾圧し、その領地と軍隊を没収した。1253年、モンケ・カアンは弟のクビライに雲南征服を命じ、大理国を滅ぼした。また、弟のフレグにペルシア遠征を命じ、1257年までにイラン高原を征服し、1258年にはバグダードを占領してアッバース朝を滅ぼした。同じ年、モンケ・カアンは自ら南宋遠征に乗り出したが、1259年の合州包囲中に疫病にかかり、陣中で病死した。

1260年、クビライは内モンゴルのドローン・ノールに建設した開平府においてクリルタイを召集し、カアンに選出された。しかし、同じ年に弟のアリク・ブガも首都カラコルムの大オルドでカアンに選出されたため、モンゴル帝国は2つに分裂してしまう。しばらく両者の間で戦闘が起きたが、物資の乏しかったアリク・ブガは1264年に降伏し、クビライ・カアン(在位:1260年 - 1294年)が単独でモンゴル帝国のカアンになることができた。この間にモンゴル帝国の地方政権チャガタイ・ウルス、ジョチ・ウルス、フレグ・ウルスが誕生し、緩やかな連合体を形成した[21]。

大元帝国

[編集]

1271年、クビライは国号を漢式の「大元(ダイオン)」と改め、翌年から金の中都であった燕京城の東北郊外に新たな首都「大都」を建設し、1283年に完成させる。1276年、元朝は南宋の首都臨安(杭州)に迫り、無血開城させると、1279年までに南宋の残党を滅ぼし、150年ぶりに中国統一を果たす。1274年(文永の役)と1281年(弘安の役)には日本へ侵攻するが、失敗に終わり、1285年と1288年にはベトナムの陳朝大越国に侵攻するが、これも失敗に終わった。晩年のクビライは各地の反乱鎮圧に追われ、1294年に病没する。後を継いだのは孫のテムル(オルジェイトゥ・カアン、欽明広孝皇帝、成宗、在位:1294年 - 1307年)であり、彼は1301年に侵攻してきた中央アジアのカイドゥの軍を破り、長年続いていたモンゴル帝国の内紛を終結させ、「パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)」と呼ばれる帝国の安定期をもたらした。しかし、その平和は長く続かず、1307年にテムルが没してからは後継争いが相次ぎ、朝廷ではキプチャク・メルキト軍閥の将軍たちが実権を握って国庫を破綻させた。1348年には塩商人方国珍の反乱が起き、1351年には白蓮教徒による紅巾の乱が起きた。この反乱の中から台頭した朱元璋は1368年に南京で大明皇帝の位に就き、元朝の大都を攻撃して皇帝トゴン・テムル(ウカアト・カアン、宣仁普孝皇帝、順帝、恵宗、在位:1333年 - 1368年)を内モンゴルの応昌府まで敗走させた。明軍に占領された大都は灰燼に帰し、中国史における元朝はここに滅びた[22][23]。

北元

[編集]北元

[編集]

中国史における元朝は1368年に滅ぶが、中央ユーラシア史における元朝は滅んではおらず、モンゴル高原へ退却した後も約20年間はクビライの王統は続いており、さらに約100年間は「大元」の国号を使い続けていた。一方、明朝の中国人は北元政権を「蒙古」と呼ばずに「韃靼」と呼んで元朝の後裔であることを否認した。1388年に最後のクビライ裔であるトグス・テムル(ウスハル・ハーン、天元帝、末主、在位:1378年 - 1388年)がアリク・ブケ裔のイェスデルに殺害されると、北元政権はさまざまな部族の権力者によってチンギス裔のハーンが擁立されるようになる。

その中で頭角を現したのがオイラト部族である。オイラト部族は代々アリク・ブケ家に協力し、イェスデルがハーンに即位した際もその支持をしていた。しかし、エルベク・ハーンの時にモンゴルとオイラトの対立が始まり、北元はクビライ家を支持する「四十(ドチン)モンゴル」とクビライ家を支持しない「四(ドルベン)オイラト」の二つに分かれて争うようになる。この争いはオイラトのトゴン・タイシがクビライ裔のトクトア・ブハ(タイスン・ハーン、在位:1433年 - 1452年)を擁立することで一旦終息する。

1439年にトゴン・タイシが没すると、後を継いだ子のエセン・タイシは東では大興安嶺山脈を越えて女直人を服従させ、1449年には明との交易問題が原因で戦闘になり、正統帝(英宗)を捕虜にする土木の変を引き起こし、西ではチャガタイ・ウルスの東半分であるモグーリスタンを制圧し、ウズベクのアブル=ハイル・ハンを撃破した。1452年、タイスン・ハーンはエセン・タイシの選んだ皇太子を拒んだために、エセン・タイシと戦って殺された。エセン・タイシはチンギス家の皇族を皆殺しにした後、自らハーン位(在位:1453年 - 1454年)に就き、「大元天聖ハーン」と称したが、翌年に反乱を起こした部下によって殺害される。

その後しばらく政治的空白が続いたが、チンギス裔で唯一生き残ったバト・モンケがダヤン・ハーン(在位:1487年 - 1524年)となり、モンゴルの再統一を果たすと、モンゴル高原を6つの大部族(トゥメン)に分け、左翼(チャハル、ハルハ、ウリヤンハン)と右翼(オルドス部、トメト、ヨンシエブ)に配置した。ダヤン・ハーンの直轄領が左翼のチャハル部であったので、代々チャハル部のハーンがモンゴルの宗家であったが、右翼のトメト部長アルタンが次第に勢力を増していったため、「トシェート・セチェン・ハーン」[24]の称号を得て、モンゴル2番目のハーン(アルタン・ハーン)となり、オイラト征伐や中国難民の保護、チベット仏教の再導入など、さまざまな改革をおこなった。また、明朝からは「順義王」の称号を得る[25][26]。

アルタン・ハーン死後のトメト部は急速に勢力を失い、六代の後にチャハル部長リンダン・ハーンの侵攻に遭い、滅亡する(1628年)。モンゴル宗家であるリンダン・ハーンはモンゴル諸部の再統一をもくろみ、ハラチン・ハーン家とトメト・ハーン家を滅ぼし、オルドス晋王家を服従させたが、チベット遠征途中で病死した(1634年)。時に、ヌルハチ、ホンタイジ父子による女直(ジュシェン)族の勢力拡大により、各部族が女直側につくようになる。チャハル部もまたリンダン・ハーンの死により勢力を失ったため、その子エジェイが女直軍に降伏して元朝ハーンの玉璽をホンタイジに差し出した。これにより女直族のホンタイジはチンギス・ハーンの受けた天命が自分にも移ったとして、1635年に民族名を「女直(ジュシェン)」から「満洲(マンジュ)」に改め、後の清朝となっていく[27]。

ハルハ部の台頭

[編集]

ハルハ部はダヤン・ハーンの末子ゲレセンジェの領する部族で、初めは高原の東側に遊牧する部族であったが、トメト部長アルタン・ハーンのオイラト征伐を引き継ぐとその領地を西へと広げ、いわゆる「外モンゴル」の原形となった。トメト部長アルタン・ハーンの死後、モンゴルでは各部でハーンが誕生したが、ハルハ部においても同様で、ハルハ部で最初にハーン位に就いたのがアバダイ・ハーンである。彼は1585年に仏教寺院エルデニ・ジョーをカラコルムの地に建立し、1586年には巡錫中のダライ・ラマ3世に謁見し、「ノムン・イェケ・オチル・ハーン(法の大金剛王)」の称号を賜った。彼の子孫が後にハルハ左翼のトシェート・ハーン家となる。アバダイ・ハーンの死後にオイラト征伐を引き継いだのはライフル・ハーンであり、彼の子孫が後にハルハ右翼のジャサクト・ハーン家となる。また、この当時ロシア帝国がシベリアに進出しており、モンゴルで初めてロシアと接触したのが、ウバシ・ホンタイジであった。彼はアルタン・ハーンと名乗り、しきりにロシア使節と連絡を取り合い、ジャサクト・ハーンの副王(ホンタイジ)の立場にあったにもかかわらず、大きな勢力を持った。彼は1623年に四(ドルベン)オイラトの連合軍に殺されるが、彼の子孫はしばらくアルタン・ハーンの称号を使い続けた。モンゴルとオイラトは元朝が北方へ退却してから仇敵同士であったが、チャハル部を始めとした「内モンゴル」諸部が清朝の支配下に入ったため、1640年にジャサクト・ハーンの提唱により、モンゴル・オイラト会議が開催された。しかし一方で、ハルハの領主たちは清朝とも友好関係を築き、北方から迫るロシア帝国の要塞セレンギンスクやウジンスクを攻撃した。1662年、アルタン・ハーンであるエリンチンがジャサクト・ハーンであるワンシュクを殺害したことで、ハルハ部の内紛が始まり、オイラトのジューンガル部も巻き込んだために、ジューンガル部長ガルダン・ハーンの侵入を招いた。ガルダン・ハーンがモンゴル高原を席捲したため、数十万のハルハ部の人々は内モンゴルに逃れて清朝の康熙帝に臣従を誓い、康熙帝の親征によってガルダン・ハーンを高原から追い出すことに成功した。これにより、ハルハ部の領する高原北部は清朝の版図となり、「外藩蒙古」となる[28]。

清朝統治時代

[編集]

275年間に及ぶ清朝のモンゴル統治では、モンゴル族を同盟者として扱い、その忠誠を確保するためにさまざまな保護がなされていた。まず、行政組織としては満洲族の八旗制度に準じて「旗(ホシューン)」を基本単位とし、旗ごとに牧地を指定して世襲制の「旗長(ジャサク、扎薩克)」を置いた。清朝は漠南のモンゴル諸部を四十九旗に再編し、その上に六つの「盟(チュールガン)」を置いた。四十九旗の各旗長(ジャサク)には、位に応じて和碩親王(ホショイ・チンワン)、多羅郡王(ドロイ・ギュンワン)、多羅貝勒(ドロイ・ベイレ)、固山貝子(グサイ・ベイセ)、鎮国公(トシェグン)、輔国公(トサラフグン)など、清朝皇族と同じ爵位が与えられた。これらの下に一等から四等までの台吉(タイジ)または塔布嚢(タブナン)の称号がある。清朝においてモンゴル統治を担当する中央機関は初め、蒙古衙門といったが、1638年からは理藩院と改められた。清朝統治下にあるモンゴル諸部は「外藩蒙古」、「八旗蒙古」、「内属蒙古」の3つに分類できる。「外藩蒙古」とは、1636年から1771年にかけて清朝に帰順したモンゴル諸部のことをいい、「八旗蒙古」とは1636年の清朝建国以前に個別に編入されたモンゴル人集団をいい、「内属蒙古」とは、モンゴル宗主であるチャハル部とアルタン・ハーンの子孫であるトゥメト部を指すが、この両部は北元時代にモンゴルの中心となり、ハーンを出した部族であるため、モンゴルの再統一を怖れた清朝がジャサクを置かず、清朝皇帝直属としたものをいう。清朝は各藩部に対しては種族自治を原則としており、種族ごとにそれぞれ異なった法律を制定した。モンゴル人に対しては初め『蒙古例』が制定され、乾隆帝時代には『蒙古律例』、やがて『理藩院則例』が制定された。このように清朝は各藩部に自治を与えていたため、モンゴル人にとって清朝皇帝はハーンと同じ存在であり、同君連合国家の体をなしていた。

19世紀になり、アヘン戦争、清仏戦争、日清戦争と、清朝の体制が揺らぎ始めると、清朝は対蒙新政策として、行政改革、新式軍隊の配備、学校・保健衛生施設の設置など、近代的な多方面にわたる政策を実施した。20世紀に入ると、それまでの蒙地保護政策を一変して漢人の入植を奨励し、内モンゴルの牧地減少を促した。また、仏教僧侶に対する優遇政策もなくなったため、モンゴル人と仏教界による反発が大きくなっていった。中にはモンゴル王公が現金収入を得るために開墾を奨める所もあり、牧地を失ったモンゴル遊牧民は次第に農民に変化していった[29]。

近代

[編集]ボグド・ハーン政権

[編集]

1911年10月10日夜、清朝南部で発生した武昌蜂起をきっかけに辛亥革命が起こると、その12月29日、外蒙古であるハルハ部の王公たちはジェブツンダンバ8世を元首に推戴して、清朝からの独立を宣言した。ジェブツンダンバ8世はボグド・ゲゲーン(お聖人様)とも呼ばれていたため、後にボグド・ハーンと呼ばれることとなる。このボグド・ハーン政権の樹立によって、ハルハ以外のモンゴル人に大きな共鳴を与え、内蒙古四十九旗のうち三十五旗が合流を希望し、ハルハに続いて独立を宣言したホロンブイル地方のバルグ族もハイラルを占領してボグド政府に忠誠を誓うなど、内モンゴル各地から多くのモンゴル人が合流してきた。しかし、内モンゴルでは張作霖や、袁世凱などの中国軍閥によって弾圧され、モンゴル軍は劣勢となった。ボグド政府は独立以前からロシアと交渉してきたが、なかなか支援を受けることが出来ず、遂に1912年11月の露蒙協定で、ロシアに独立宣言を自治宣言に格下げさせられた。1913年11月の露中宣言においては、ロシアは外モンゴルにおける中華民国の宗主権を認め、中国は内政・通商・産業にわたる外モンゴルの自治を認め、露中両国は軍隊を派遣せず、植民を停止することが取り決められた。その後、1914年9月から1915年6月まで行われたキャフタ会議において、モンゴルはその抵抗も空しく、露中が定めた中国の宗主権と外蒙古自治を認めざるを得なくなった。ただし、内モンゴルは自治すら認められず、中国領に留め置かれた。

1917年、ロシア革命により帝政ロシアが崩壊すると、中華民国は外蒙古の自治撤廃をもくろみ、1914年以降から設置している庫倫都護使に着任した陳毅によって、『外蒙古自治撤回の六十四箇条』がモンゴル支配層に用意されていたが、これより先に安福派の段祺瑞の部下である徐樹錚がフレー(庫倫、ウルガ)に入り、ボグド・ハーンの宮殿を武装兵士で包囲し、自治返上を迫った。これらに伴い1919年11月、中華民国大総統令によって外蒙古自治撤廃が公表され、翌年(1920年)1月2日にモンゴル人の目の前で自治撤廃の式典が執り行われた。これにより、外モンゴルのボグド・ハーン政権は一旦消滅する。

1920年、“気ちがい男爵”と恐れられた白軍のウンゲルン男爵がモンゴル領内に入り、フレー(庫倫)の中国軍を追い出し、1921年2月にボグド・ハーンを復位させた。モンゴル人は初め彼を解放者として歓迎したが、中国人と革命派を弾圧しただけでなく、ロシア系ユダヤ人を皆殺しにし、暴虐の限りをつくすウンゲルンの姿に人々は恐れをなし、ボグド・ハーンまでも密かに北京政府に救援を乞うにいたった。北京政府は張作霖にその討伐を命じたが、彼は動かなかった。一方、1921年3月にスフバートルとチョイバルサンによってモンゴル臨時人民政府がキャフタで樹立されると、400人のモンゴル義勇兵がキャフタの中国軍を追い払い、北上してきたウンゲルン男爵軍を破った。さらに700人の義勇兵とソヴィエト赤軍、極東共和国軍が合わさって1万の勢力となった臨時政府軍はフレーに入り、ボグド・ハーンを元首とする連合政府となった。1924年、ボグド・ハーンが死去すると、臨時人民政府は君主制を廃止し、11月にモンゴル人民共和国を成立させた[30]。

モンゴル人民共和国

[編集]

1922年12月にソヴィエト社会主義共和国連邦が成立してから2年後の1924年、ボグド・ハーンの死去にともない、世界で2番目の社会主義国家であるモンゴル人民共和国が成立した。同時に首都のフレーはウラーンバートルと改名された。時にコミンテルンは「極左路線」を推し進めており、モンゴル人民共和国でも1928年のモンゴル人民革命党第七回党大会において右派を追放し、1930年には旧王公・仏教僧侶・裕福な牧民の家畜没収、遊牧民の強制的集団化、反宗教運動、下級僧侶の強制的還俗、個人商業の禁止などをおこなった。この結果モンゴルの家畜数は1930年の2300万頭から1932年の1600万頭に減少した。1932年、そんな共産化に対しての不満が一挙に爆発し、親ソ政策を取る革命党政府に対する反乱が起こった。また1939年、満洲国の関東軍とモンゴル人民共和国との間で国境線を巡るトラブルが起き、日本軍とソ連の赤軍が軍事介入して日本側が敗北を喫したノモンハン事件が起きる。第二次世界大戦においては1945年8月8日のソ連に続く8月10日に対日宣戦布告を行い、ソ連軍と連携したモンゴル人民軍(ザバイカル戦線)が日本軍(関東軍、駐蒙軍)と元寇以来の戦火を交え、モンゴルは内モンゴル東部から西部までほぼ占領して戦勝国となる。満州国のモンゴル族代表だったボヤンマンダフやジョンジュルジャブ・カンジュルジャブ兄弟は関東軍に従わずソ蒙連合軍に投降し、蒙古聯合自治政府のデムチュクドンロブ(徳王)と李守信は中国の北京で駐蒙軍と離れ後にモンゴル人民共和国に逃れることとなった。8月15日に日本が降伏した後、ソ連が捕獲した日本兵捕虜はモンゴルにも分配され、約1万2000人の捕虜が強制労働に従事させられた。

モンゴル人民共和国の独立が国際的に認められたのは、モンゴル人民共和国が内モンゴルの領有権の主張を取り下げた1945年2月のヤルタ協定においてである。1961年には国際連合に加入し、日本とも1972年に外交関係を樹立した。モンゴル人民共和国は長らくソ連の衛星国として共産圏の中にあったが、1989年のペレストロイカの影響で民主化が始まり、1990年3月には複数政党制を採用し、1991年12月にソ連が崩壊すると、1992年1月に新憲法を採択して社会主義を放棄し、2月には国名をモンゴル国に改めた。 [31]

現代

[編集]脚注・出典

[編集]- ^ a b 沢田(1996), p. 3.

- ^ 『史記』匈奴列伝「唐虞以上有山戎、獫狁、葷粥,居于北蠻,隨畜牧而轉移。」

- ^ a b 『史記』匈奴列伝

- ^ 榎一雄は月氏の支配圏を甘粛からタリム盆地・天山北麓におよぶ広大なものであるとし、甘粛の月氏はその東端の一部にすぎないとした。

- ^ 『呼掲』 - コトバンク

- ^ 『祁連山』 - コトバンク

- ^ 『史記』匈奴列伝、『漢書』匈奴伝

- ^ 『後漢書』南匈奴列伝

- ^ 『三国志』鮮卑伝

- ^ 『晋書』四夷伝、『魏書』

- ^ 『魏書』列伝第九十一、『北史』列伝第八十六

- ^ 『周書』列伝第四十二、『隋書』列伝第四十九、『旧唐書』列伝第一百四十四上、『新唐書』列伝一百四十上、列伝一百四十下

- ^ 『旧唐書』列伝第一百四十五、『新唐書』列伝第一百四十下、列伝第一百四十二上、列伝第一百四十二下

- ^ 宮脇(2002), p. 41.

- ^ 10世紀から11世紀における「九姓タタル国」 2011.

- ^ 宮脇(2002), p. 60,61.

- ^ 宮脇(2002), p. 63,64.

- ^ 宮脇(2002), p. 40,41.

- ^ 『遼史』本紀第二十四 道宗四「(大康)十年春正月辛丑朔,如春水。丙午,復建南京奉福寺浮圖。戊辰,如山楡淀。二月庚午朔,萌古國遣使來聘。三月戊申,遠萌古國遣使來聘。丁巳,命知制誥王師儒、牌印郎君耶律固傅導燕國王延禧。」

- ^ 宮脇(2002), p. 69-76.

- ^ 宮脇(2002), p. 77-115.

- ^ 宮脇(2002), p. 123-140.

- ^ 小松(2000), p. 190-209.

- ^ トシェートは「補佐」の意 (宮脇(2002), p. 153)。

- ^ 宮脇(2002), p. 140-155.

- ^ 小松(2000), p. 209-210.

- ^ 宮脇(2002), p. 174-177.

- ^ 宮脇(2002), p. 168-187.

- ^ 宮脇(2002), p. 219-232.

- ^ 宮脇(2002), p. 232-240.

- ^ 宮脇(2002), p. 239-253.

参考資料

[編集]- 沢田勲『匈奴 : 古代遊牧国家の興亡』東方書店〈東方選書 ; 31〉、1996年。ISBN 4497965066。 NCID BN15775441。全国書誌番号:97051162。

- 『史記』匈奴列伝

- 『漢書』匈奴伝

- 『後漢書』南匈奴列伝

- 『三国志』鮮卑伝

- 『晋書』四夷伝

- 『魏書』列伝第九十一

- 『北史』列伝第八十六

- 『周書』列伝第四十二

- 『隋書』列伝第四十九

- 『旧唐書』列伝第一百四十四上、列伝第一百四十五

- 『新唐書』列伝一百四十上、列伝一百四十下、列伝第一百四十二上、列伝第一百四十二下

- 『遼史』本紀第二十四

- 宮脇淳子『モンゴルの歴史 : 遊牧民の誕生からモンゴル国まで』刀水書房〈刀水歴史全書〉、2002年。ISBN 4887082444。 NCID BA58841047。

- 小松久男 編『中央ユーラシア史』山川出版社〈新版 世界各国史 4〉、2000年。ISBN 978-4634413405。 NCID BA48941307。

- 白玉冬(ハク ギョクトウ)「10世紀から11世紀における「九姓タタル国」」『東洋学報』第93巻第1号、東洋文庫、2011年6月、116-90(01~027)頁、ISSN 0386-9067、CRID 1050282814139534208。

関連項目

[編集] | |||

|---|---|---|---|

| モンゴル高原 | |||

| 獫狁 | 葷粥 | 山戎 | |

| 戎狄 | |||

| 月氏 | 匈奴 | 東胡 | |

| 南匈奴 | |||

| 丁零 | 鮮卑 | ||

| 高車 | 柔然 | ||

| 鉄勒 | 突厥 | ||

| 東突厥 | |||

| 回鶻 | |||

| 黠戛斯 | 達靼 | 契丹 | |

| ナイマン | ケレイト | 大遼 | |

| (乃蛮) | (客烈亦) | モンゴル | |

| モンゴル帝国 | |||

| 大元(嶺北行省) | |||

| 北元 | |||

| (ハルハ・オイラト) | |||

| 大清(外藩・外蒙古) | |||

| 大モンゴル国 | |||

| 中国人の占領 | |||

| 大モンゴル国 | |||

| モンゴル人民共和国 | |||

| モンゴル国 | |||