分子

| 分子 | |

|---|---|

| 組成 | 原子 |

| 相互作用 |

弱い相互作用 強い相互作用 電磁相互作用 重力相互作用 |

| 理論化 | アメデオ・アヴォガドロ(1811年) |

| 電荷 | 0 |

分子(ぶんし、英: molecule)とは、2つ以上の原子から構成される電荷的に中性な物質を指す[1]。厳密には、分子は少なくとも1つ以上の振動エネルギー準位を持つほどに充分に深いエネルギーポテンシャル表面のくぼみを共有する原子の集まりを指す[1]。ほとんどの原子は、同種あるいは異なる原子と化学結合により結びついて分子を形成する。

希ガスのように、単原子で安定な化学種を単原子分子と呼ぶことがある。2個の原子から成る分子は二原子分子、3個以上の原子から成る分子は多原子分子と呼ばれる。分子から電子が付加、あるいは脱離したイオンは分子イオンと呼ばれる。

原子と分子

1.水素、4.酸素、21.水

ドルトンは水素と酸素が1対1で反応し水が生成すると考えている。

ジョン・ドルトンが1803年に原子説、1804年に倍数比例の法則により原子の存在を提唱した。しかしその概念は現代の電子と原子核から構成される粒子のような構造的な概念ではなく、化学反応が一定の単位質量を基にして反応が進行するという量的概念であった(化学量論に詳しい)。

一方、1808-1809年にジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサックは気体反応の法則を提唱したが、この法則は同じ温度・圧力条件下の気体には同一体積中に同数の物質粒子が存在することを暗に想定しており、それが倍数比例の法則に従うのであるからその粒子は一定の単位質量を持つことが想定される。ドルトン自身は化合物に含まれる原子の数は基本的に1つずつであると考えており、2容量の水素と1容量の酸素とから2容量の水蒸気が生じるという事実は彼の想定する単位原子と矛盾を生ずるため、この法則を認めなかった[2](気体反応の法則に詳しい)。

1811年にアメデオ・アヴォガドロは複数個の原子から構成される分子の概念を気体反応の法則に導入した。すなわち、分子を元にしたアボガドロの法則を提唱してこの矛盾を解消した。発表当時はこの説は重要視されなかった[3]が、1858年にスタニズラオ・カニッツァーロがアボガドロの法則を再評価した。この時期は原子あるいは分子のモデルやその原子量、分子量の定義は研究者によってさまざまに提唱され、統一されていなかったが、これを統一するために呼びかけられた1860年のカールスルーエ国際会議においてカニッツァーロの論文が評価され、アヴォガドロの分子論は確固たるものとして受け入れられることとなった[4]。(アボガドロの法則に詳しい)。

分子の物理学的挙動について、実験的にその実在性を確立したのはアルベルト・アインシュタイン(1905年)およびジャン・ペラン(1909年)によるブラウン運動の研究である[5]。今日では分光学的測定や質量分析測定あるいは原子間力顕微鏡により分子を直接観測することが可能になっている。

分子の形態

分子にはおおよそ数百程度の分子量を持つものが多いが、サイズにすると10−9 m(ナノメートル)、10−20 gに相当する。この大きさでは可視光の波長以下の為、顕微鏡など光学的な像として個々の分子を観察することはできない。したがって通常目にする物質は結晶やクラスターなど集団としての分子を目にしていることになる。言い換えると分子の姿は測定器を介して観測するしかなく、分子の実像は目で見た物質の形態による想定とは必ずしも一致しない。

分子の構成単位は物質の種類により一定であるが、集合体としての分子の形態は同一物質であっても物質の物理的状態(三態)の変化によってもその形態は異なる。具体的には、共有結合性物質と、イオン性物質や物性としての金属では集団としての分子の意味合いは多少異なる。

共有結合性物質においては、気体、液体、固体のいずれの状態においても共有結合により組織付けられた分子が単位となっている。分子のポテンシャル表面を介して内側では斥力が、外側では引力が働く為、分子の単位で熱力学的な粒子として振舞っている。

一方、イオン性物質や金属は結晶やクラスターを単位としてみれば、電荷や表面ポテンシャルの面では巨大分子と考えられるが、(巨大)分子を構成する原子数が一定ではない[注釈 1]という点で、共有結合性物質とでは集合体としての分子の意味合いが異なる。

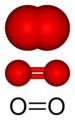

例えば共有結合性単体であっても分子の形態はさまざまである。たとえば炭素はグラファイト、ダイヤモンド、カーボンナノチューブは原子数不定の巨大分子を形成する一方、フラーレン分子の原子数は一定である。窒素、フッ素は二原子分子で安定であるが、酸素は二原子あるいは三原子で安定な分子を形成する。硫黄は八原子分子が安定であり巨大分子(ゴム状硫黄)も形成する。このように分子の構成は成分の原子の性質によりさまざまに変化する。

-

炭素分子

-

二酸素分子(O2)

-

オゾン(O3)

最外殻電子に欠員を持つ原子は、他の原子と化学結合を形成すると安定になる。そのため通常の条件下で単原子分子として存在する元素は、第18族元素に限られる。しかし宇宙空間など高度に希釈された条件下では、他の元素の単原子分子も存在しうる。

また、気体状態の酢酸分子の二量体を形成するなど物理化学的粒子と分子としての単位と合致しない状態もとり得る。

分子の単位質量は分子量であるが、分子量の大小により低分子あるいは高分子と区分されることがある。両者の境界はあいまいであるが、およそ分子量で103から104を境にしてそれ以下の分子を低分子、それ以上の分子を高分子と呼ぶ。高分子の代表としてはゴム、プラスチック、タンパク質、DNAなどがある。

分子構造

原子間に働く静電相互作用(クーロン力)により、原子は分子として集合している。力の作用がその力の種類により方向性や距離による力の強度変化が異なるため、分子はその構成する原子の種類や配置により秩序だった構造を取る。分子の内部あるいは分子間で相互の原子に作用することを化学結合と呼ぶ。

言い換えるならば、同じクーロン力を元にしていても、化学結合の種類と作用距離に応じて分子は構造的な特徴を現わすとともに、原子・分子・結晶といったような構造的な階層を形成する。

すなわち分子の内部構造が分子間の相互作用に変化を及ぼすために、物質の性質はそれを構成する原子の構成比率だけでは決定づけられず、分子構造が物性の発現に強く関わっている。例えば無機化合物の一種に見られる高温超伝導は、特定の精密な分子構造が要因となり発現する。

無機化合物も精密で複雑な分子構造を持つが、有機化合物においては更に多様な分子構造とそれに応じた機能を持つ。今日では有機化合物の分子構造とその構造に特有な機能により生命現象が成り立っていることが明らかとなり、生命の本質と化学構造について分子生物学の分野で研究が進められている。

分子の表示方法である化学式も分子構造をどの程度まで意識するかで使い分けられる。最も単純に原子の組成のみを示した組成式は化学構造の違いを区別する必要のない場合に利用される。構造が単純で異性体など構造的な紛らわしさがない場合はトポロジカルな、つまり実際の配置を抽象化し原子の連結関係を示した示性式で表現される。更に複雑な構造においては構造式が利用される。

構造式は分子構造を抽象的に表現するが、分子動力学など原子の配置の向きや距離を厳密に識別する場合においては分子モデルが分子構造の表現方法として採用される。

比喩表現

- 不満分子 - 社会体制や集団の規律に不満を持ち、反抗する人物のことを指す[6]。

参考文献

- 井口洋夫「分子」『世界大百科事典』CD-ROM版、平凡社、1998年。

- 長倉三郎 ほか(編)「分子」『岩波理化学辞典』第5版 CD-ROM版、岩波書店、1998年。

脚注

注釈

- ^ もちろん原子の構成比は物質により一定である。

出典

- ^ a b IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook.M04002.

- ^ 「現代化学史 原子・分子の化学の発展」p45 廣田襄 京都大学学術出版会 2013年10月5日初版第1刷

- ^ 「現代化学史 原子・分子の化学の発展」p45-46 廣田襄 京都大学学術出版会 2013年10月5日初版第1刷

- ^ 「現代化学史 原子・分子の化学の発展」p65-67 廣田襄 京都大学学術出版会 2013年10月5日初版第1刷

- ^ 「現代化学史 原子・分子の化学の発展」p195-197 廣田襄 京都大学学術出版会 2013年10月5日初版第1刷

- ^ “不満分子(フマンブンシ)とは”. コトバンク. 2018年9月29日閲覧。