「シャー・アーラム2世」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

| 各国語表記 = Shah Alam II |

| 各国語表記 = Shah Alam II |

||

| 君主号 = ムガル帝国第15代皇帝 |

| 君主号 = ムガル帝国第15代皇帝 |

||

| 画像 = |

| 画像 = Shah Alam II, 1790s.jpg |

||

| 画像サイズ = |

| 画像サイズ = |

||

| 画像説明 = シャー・アーラム2世 |

| 画像説明 = シャー・アーラム2世 |

||

| 在位 = [[1759年]] - [[1806年]] |

| 在位 = [[1759年]] - [[1806年]] |

||

| 戴冠日 = [[1759年]][[12月24日]]<br |

| 戴冠日 = [[1759年]][[12月24日]]<br>[[1788年]][[10月16日]](復位) |

||

| 別号 = [[パードシャー]] |

| 別号 = [[パードシャー]] |

||

| 全名 = ハームッディーン・ムハンマド・アリー・ガウハール |

| 全名 = ハームッディーン・ムハンマド・アリー・ガウハール |

||

| 出生日 = [[1728年]][[6月25日]] |

| 出生日 = [[1728年]][[6月25日]] |

||

| 14行目: | 14行目: | ||

| 死亡日 = [[1806年]][[11月19日]] |

| 死亡日 = [[1806年]][[11月19日]] |

||

| 没地 = [[デリー]]、[[デリー城]] |

| 没地 = [[デリー]]、[[デリー城]] |

||

| 埋葬日 = [[クトゥブッディーン・バフティヤール・カーキー]]廟付近 |

|||

| 埋葬日 = |

|||

| 埋葬地 = |

| 埋葬地 = |

||

| 継承者 = |

| 継承者 = |

||

| 継承形式 = |

| 継承形式 = |

||

| 配偶者1 = |

| 配偶者1 = [[クードシヤ・ベーグム]] |

||

| 配偶者2 = |

| 配偶者2 = |

||

| 配偶者3 = |

| 配偶者3 = |

||

| 28行目: | 28行目: | ||

| 配偶者9 = |

| 配偶者9 = |

||

| 配偶者10 = |

| 配偶者10 = |

||

| 子女 = [[アクバル2世]] |

| 子女 = [[アクバル2世]]など |

||

| 王家 = |

| 王家 = |

||

| 王朝 = [[ムガル朝]] |

| 王朝 = [[ムガル朝]]([[ティムール朝]]) |

||

| 王室歌 = |

| 王室歌 = |

||

| 父親 = [[アーラムギール2世]] |

| 父親 = [[アーラムギール2世]] |

||

| 37行目: | 37行目: | ||

| サイン = |

| サイン = |

||

}} |

}} |

||

'''シャー・アーラム2世'''([[ |

'''シャー・アーラム2世'''([[ヒンディー語]]:शाह आलम द्वितीय, Shah Alam II, [[1728年]][[6月25日]] - [[1806年]][[11月19日]])は、[[北インド]]、[[ムガル帝国]]の第15代君主(在位:[[1759年]] - 1806年)。単に'''シャー・アーラム'''(Shah Alam)とも呼ばれる。父は第14代君主[[アーラムギール2世]]、母は[[ズィーナト・マハル]] |

||

[[1758年]][[11月29日]]、父であり皇帝であったアーラムギール2世は、宰相[[ガーズィー・ウッディーン・ハーン (フィールーズ・ジャング3世)|ガーズィー・ウッディーン・ハーン]]に殺害され、これにより帝位を継承した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p260</ref>。 |

|||

== 生涯 == |

|||

[[1728年]][[6月25日]]、[[ムガル帝国]]の皇帝[[アーラムギール2世]]の息子として生まれた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p260</ref>。 |

|||

[[ |

[[1761年]]からは[[アワド太守]][[シュジャー・ウッダウラ]]と手を結んだが、[[1765年]]に[[ブクサールの戦い]]で[[イギリス]]に大敗北を喫した。その後、[[1771年]]に[[マラーター]]の[[シンディア家]]当主[[マハーダージー・シンディア]]と手を結び、[[1772年]]に[[デリー]]へと戻った<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p260</ref>。 |

||

[[ |

[[1772年]]から10年にわたり、武将[[ミールザー・ナジャフ・ハーン]]が活躍したが<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p261</ref>、その死後、[[1788年]]にはその軍事活動の報復でシャー・アーラム2世は[[グラーム・カーディル・ハーン]]に盲目にされた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p262</ref>。その後、再びマハーダージー・シンディアの保護に入った。 |

||

[[1803年]]、[[第二次マラーター戦争]]により帝都デリーが占領されたのち<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p263</ref>、[[1806年]][[11月19日]]に死亡した。 |

|||

==生涯== |

|||

[[1772年]]から10にわたり、武将[[ミールザー・ナジャフ・ハーン]]が活躍したが、[[1782年]]に死亡し<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p261</ref>、[[1788年]]にはその軍事活動の報復でシャー・アーラム2世は[[グラーム・カーディル]]に盲目にされた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p262</ref>。 |

|||

===即位以前と即位=== |

|||

[[File:Ghází al-Dín Xán ʿImád al-Mulk.jpg|thumb|200px|[[ガーズィー・ウッディーン・ハーン(フィールーズ・ジャング3世)|ガーズィー・ウッディーン・ハーン]]]] |

|||

[[1728年]][[6月15日]]、シャー・アーラム2世ことアリー・ガウハールは、[[ムガル帝国]]の皇帝[[アーラムギール2世]]とその妃[[ズィーナト・マハル]]との間に生まれた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

[[1758年]]、[[ガーズィー・ウッディーン・ハーン(フィールーズ・ジャング3世)|ガーズィー・ウッディーン・ハーン]]はアリー・ガウハールが邪魔になるだろうと判断し、[[デリー]]の邸宅を包囲したが、彼はその軍を突っ切って逃げた<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

[[1803年]]、[[第二次マラーター戦争]]により帝都デリーが占領されたのち<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p263</ref>、[[1806年]][[11月19日]]に死亡した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p264</ref>。帝位は息子の[[アクバル2世]]が継承した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p265</ref>。 |

|||

アリー・ガウハールはデリーから遠く離れた地で暮らし、 [[ベンガル]]と[[ビハール]]でムガル帝国の領土の拡大のため遠征を計画し、[[1759年]]初頭からは[[ベンガル太守]]の領土に進攻していた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref><ref>堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、p.88</ref>。それから14年間、彼はデリーに戻ることはなかった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{Reflist}} |

|||

だが、その間、 [[11月29日]]に父であり皇帝であったアーラムギール2世は、宰相ガーズィー・ウッディーンに殺害され、宰相は代わりに[[シャー・ジャハーン3世]]を擁立した<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi12.htm Delhi 12]</ref>。アーラムギール2世暗殺の報は、[[12月]]にはアリー・ガウハールのもとにも伝わり、同月[[12月24日|24日]]に彼は帝位を宣し、シャー・アーラム2世となった<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

* フランシス・ロビンソン著、小名康之監修・月森左知訳 『ムガル皇帝歴代誌 インド、イラン、中央アジアのイスラーム諸王国の興亡(1206 - 1925)』 創元社、2009年 |

|||

ここに帝国には2人の皇帝が併立することになったが、正式な皇帝はアーラムギール2世の息子たるシャー・アーラム2世であり、シャー・ジャハーンは対立皇帝にすぎないとされている。 |

|||

===シャー・アーラム2世の遠征と第三次パーニーパットの戦い=== |

|||

[[File:Shah Alam II, Mughal emperor of india, reviewing the East India Companys troops.jpg |250px|thumb|[[イギリス]]の士官と面会するシャー・アーラム2世]] |

|||

[[File:The Third battle of Panipat 13 January 1761.jpg|thumb|250px|[[第三次パーニーパットの戦い]]]] |

|||

[[1760年]]初頭、シャー・アーラム2世は3万の軍を率いてベンガル太守の領土に進攻し、首都[[ムルシダーバード]]を占領しようした。だが、ベンガル太守[[ミール・ジャーファル]]が[[イギリス東インド会社]]に援助を求めたため、シャー・アーラム2世の軍はその介入により敗れ、西ビハールまで逃げた<ref>堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、pp.88-89</ref>。 |

|||

同年末にシャー・アーラム2世は再びベンガルに兵を進め、[[1761年]][[1月15日]]にイギリス軍と交戦したが敗れ、イギリスのベンガル、ビハールにおける権益を認める代わりに、1800万ルピーがあてがわれた<ref>堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、p.89</ref><ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

しかし、のちにイギリスと決裂し、[[アワド太守]][[シュジャー・ウッダウラ]]を頼って[[ファイザーバード]]へと赴き、その保護下に入った。アワド太守の保護下に入ったことで、[[1762年]][[2月15日]]にシャー・アーラム2世はシュジャー・ウッダウラを帝国の宰相に任じた。 |

|||

一方、宰相ガーズィー・ウッディーン・ハーンはアーラムギール2世の殺害後、傀儡の皇帝シャー・ジャハーン3世を擁して権力を恣にしていた。アフガン王[[アフマド・シャー・ドゥッラーニー]]はすでに侵攻のさなかにあり、3月にこれに呼応する形で[[マラーター王国]]もデリーに向けて遠征軍をだした<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.218</ref>。 |

|||

そして、[[1760年]][[10月10日]]にシャー・ジャハーン3世は退位させられ、ガーズィー・ウッディーン・ハーンは失脚した。そして、シャー・アーラム2世がベンガル、ビハールで遠征をおこなっていたとき、[[1761年]][[1月14日]]に[[マラーター同盟]]の大軍とアフマド・シャー・ドゥッラーニーのアフガン軍が激突した([[第三次パーニーパットの戦い]])<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref><ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.218</ref>。 |

|||

この日の戦いはマラーター同盟のみならず、[[ムガル帝国]]にとっても、[[インド]]全土にとっても運命を決定づけるものとなった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref>。この日の戦いで、マラーター同盟軍はアフガン軍に大敗し、おもだった指揮官や族長をはじめ多数が死亡した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref><ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.219</ref>。 |

|||

だが、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはマラーター同盟に大勝したものの、本国で反乱が起きたため帰国しなければならなかった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref>。とはいえ、インド最大の勢力だったマラーター同盟の結束は崩れ、のちにイギリスがマラーター同盟の内紛に介入するようになり、三次にわたる[[マラーター戦争]]を招くこととなった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref>。 |

|||

なお、同年3月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはカンダハールへと帰還する際、シャー・アーラム2世を帝国の皇帝として追認した<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.229</ref>。 |

|||

===ブクサールの戦いとディーワーニーの授与=== |

|||

[[File:Clive receiving Diwani from Mughal emperor Shah Alam II.jpg|thumb|right| |

|||

230px |[[ディーワーニー]]を授けるシャー・アーラム2世]] |

|||

[[1761年]]以降、シャー・アーラム2世はアワド太守シュジャー・ウッダウラの保護を受け、同年から1762年にかけてデリー進出を図ったが失敗した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。そうしたなか、[[1763年]]末に前[[ベンガル太守]][[ミール・カーシム]]がイギリスとの争いに敗れてアワドに逃げてきた。 |

|||

こうして、皇帝シャー・アーラム2世、アワド太守シュジャー・ウッダウラ、前ベンガル太守ミール・カーシムの間に三者同盟が結成され、三者はまずミール・カーシムの為にベンガルを取り戻すことを決定した。 |

|||

そして、同年10月22日、三者連合軍はビハールとアワドの州境にある[[ブクサール]](バクサルとも)で、イギリス東インド会社の軍と会戦した([[ブクサールの戦い]])。だが、皇帝軍は内通者があり兵が動かず、ミール・カーシム軍は給料未払いで兵士に戦意がなかったため、実際はアワド太守の軍とイギリス東インド会社軍との戦いであった。 |

|||

その後、イギリス東インド会社は戦後処理として、アワド太守シュジャー・ウッダウラにミール・カーシムを捕えさせ投獄し、翌[[1765年]][[8月16日]]に[[アラーハーバード条約]]を締結した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

イギリスはシャー・アーラム2世からベンガル、ビハール、[[オリッサ]]3州の[[ディーワーニー]](行政徴税権)を獲得し、その税収260万ルピーの債弊を皇帝に贈ることとなった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref><ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.273</ref>。ディーワーニーとは、皇帝より[[ディーワーン]]と呼ばれる各州の財務長官に与えられる権限を意味し、税の徴税・支出を含む権限であった(イギリスは1858年ムガル帝国が滅亡するまでこの権限を放棄しなかった)。 |

|||

イギリスは皇帝の代理人として税の徴収にあたる「ディーワーン」の役職に任命されただけだったが、彼らは事実上の領有権を主張し、帝国の与えたディーワーニーよってそれらの土地の支配が正当化されたと判断した。これにより、イギリスはベンガル、ビハール、オリッサを領有して事実上の太守となり、皇帝や地方の太守もこれら地方の権利を失い、これ以降インドの植民地化をさらに押し進めるようになった |

|||

また、イギリスはアワド太守に[[アラーハーバード]]と[[コラー]]年額280万ルピーの価値のある土地を会社に割譲させ、それを皇帝に与えた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

===年金生活とマハーダージー・シンディアとの協定=== |

|||

[[File:The royal procession of Shah Alam II with his army processing from right to left along the banks of a river..jpg||thumb|right| 250px |デリーに帰還したシャー・アーラム2世]] |

|||

[[1765年]]以降、イギリスはムガル帝国の後見人になり、皇帝シャー・アーラム2世は完全に年金生活者化し、アラーハーバードの居城で生活していた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。シャー・アーラム2世はイギリスを信頼しており、[[1768年]]に彼がイギリスに宛てた手紙からもそれがうかがうことができる<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259</ref>。 |

|||

しかし、同年にシャー・アーラム2世のためデリーの宮廷を守っていた[[ナジーブ・ハーン]]が、健康上の衰えを理由にデリーから追放されてしまった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。皇太后から家族から頻繁に来る手紙により、シャー・アーラム2世は憂慮が深まった。そうしたなか、[[1769年]]末以降マラーターが北インド一帯のアフガン勢力を制圧し、[[1771年]][[2月10日]]にマハーダージー・シンディアがその過程でデリーを占領した<ref>[http://marathachronicles.blogspot.jp/2010/11/peshwas-part-4-strife-within.html Maratha Chronicles Peshwas (Part 4) A Strife Within]</ref><ref>[http://books.google.co.jp/books?id=Y7fUHMEDAyEC&pg=PA207&lpg=PA207&dq=10+feb+1771+maratha&source=bl&ots=xqpqDLe6Y4&sig=4R3sAU0bFagRHhMSZswwfr9l9q0&hl=ja&sa=X&ei=csAvU6G3EIivlQWus4CQDQ&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q=10%20feb%201771%20maratha&f=false Medieval India]</ref>。イギリスの助力はあてにならなかったため、同年にシャー・アーラム2世はデリー付近に勢力を持つシンディア家の当主マハーダージー・シンディアと協定を結んだ<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

このマハーダージー・シンディアはマラーターの有力諸侯で第三次パーニーパット戦いに参加し、敗戦ののち自国で軍備増強を行い、いち早く近代兵器を取り入れて自国に軍需工場を作るなど近代化彼の率いるシンディア家はマラーター同盟で最も強盛であった。事実、シャー・アーラム2世にデリーに戻れるよう誘いをかけたのもほかならぬ彼であった。 |

|||

こうして、同年[[5月]]にシャー・アーラム2世はアラーハーバードを出発し、[[1772年]][[1月3日]] にデリー付近で家族と再会し、[[1月6日|6日]]にデリーに帰還した<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref><ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260</ref>。 |

|||

===ムガル帝国最後の英雄=== |

|||

[[File:Mughal amir horseback large c hi.jpg|thumb|right|200px|[[ミールザー・ナジャフ・ハーン]]]] |

|||

デリーの実権は今やマハーダージー・シンディアの手中にあり、彼は[[ローヒルカンド]]へと進撃し、アワド太守シュジャー・ウッダウラを圧迫した。だが、同年[[8月]]にマラーター王国の宰相[[ナーラーヤン・ラーオ]]が死に同盟に緊張が走ったことで、北インドからデカン地方へと移動してしまった。 |

|||

さて、シャー・アーラム2世がデリーへ帰還したのち、「ムガル帝国最後の英雄」と呼ばれた軍総司令官[[ミールザー・ナジャフ・ハーン]]という人物が台頭した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。この人物はかつてイランを支配したサファヴィー朝の末裔でもあった。 |

|||

有能な政治家であり軍人だったミールザー・ナジャフ・ハーンはデリーにおける皇帝の権威を確立し、最新の軍事技術に遅れ劣らないようにするため、外国の技術者や士官を雇い、弱体化していたムガル帝国の再建につとめた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。彼は銃や火砲など武器の近代化を図り、歩兵、騎兵など85,000から90,000からなるムガル帝国軍を再建に成功し、帝国軍の強化につとめた。 |

|||

こうして、1772年からミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでの10年間を通して、[[パンジャーブ]]のシク教徒から領土を奪い、[[アーグラ]]付近に勢力を張っていた[[ジャート族]]の[[バラトプル王国]]を破り、アフガン系ローヒラー族に対しても攻撃する断固とした態度をとった。なお、[[1779年]]の[[シク教徒]]とローヒラー族連合軍との戦いでは、ミールザー・ナジャフ・ハーンは敵兵5,000を殺害するなど決定的な勝利をおさめている。 |

|||

そして、[[1782年]][[4月26日]]、ミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでに、ムガル帝国の権威は[[パンジャーブ]]の[[サトレジ川]]からアーグラの南の密林に至る地域、[[ガンジス川]]から[[ラージャスターン]]の[[ジャイプル王国]]に至るまでのまで回復を果たしていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。 |

|||

帝国の周辺諸国はその権威を認め、遠く離れた国境を接さない[[南インド]]の君主、[[マイソール王国]]の支配者[[ハイダル・アリー]]及び[[カルナータカ太守]][[ムハンマド・アリー・ハーン]]も使者を宮廷に送り、皇帝シャー・アーラム2世とたびたび書簡を交換していた。 |

|||

===マハーダージー・シンディアによる介入=== |

|||

[[File:Mahadajee Scindia.jpg|thumb|right|200px|[[マハーダージー・シンディア]]]] |

|||

ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人によるその地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国の国力はふたたび衰退した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。その後、同年に[[第一次マラーター戦争]]が終結したことにより、マハーダージー・シンディアもこの争いに介入し、ミールザー・ナジャフ・ハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。 |

|||

そして、シャー・アーラム2世はマハーダージー・シンディアの功績を認め、[[1784年]][[12月4日]]にムガル帝国の宰相と軍総司令官に命じ、マハーダージー・シンディアは事実上北インドの支配者となった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。ただし、この地位は莫大な貢納と引き換えに与えられたものである。 |

|||

だが、マハーダージー・シンディアがヒンドゥー教徒であるにもかかわらず、帝国の宰相と軍総司令官なったことは、宮廷のイスラーム教徒の怒りと不満を買った<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。 |

|||

マハーダージー・シンディアは勢力拡大のために軍事活動を続けたが、[[1787年]][[7月]]に[[ラージャスターン]]の[[ラールソート]]で[[ラージプート]]の連合軍に敗北を喫した([[ラールソートの戦い]] )<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。彼はその責任を追及されて権力が弱まり、ヒンドゥー教徒が摂政であることに対して憤慨していたイスラーム教徒がその排斥に終結することとなって、デリーから撤退した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。 |

|||

===ローヒラー族、デリーを占領=== |

|||

[[File:Ali Gauhar of India.jpg|thumb|200px|盲目にされた皇帝シャー・アーラム2世]] |

|||

マハーダージー・シンディアが失脚した結果、シャー・アーラム2世は孤立し、故ムハンマド・シャーの妃[[マリカ・ウッザマーニー]]は陰謀を企てていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261</ref>。彼女は[[1754年]]にシャー・アーラム2世の父アーラムギール2世の即位に際し、彼女の継子[[アフマド・シャー (ムガル皇帝)|アフマド・シャー]]がガーズィー・ウッディーン・ハーンに廃位・盲目にされたことを恨みに思っており、そのためシャー・アーラム2世を廃してアフマド・シャーの息子[[ジャハーン・シャー|ビーダール・バフト]]を帝位につけようと考えた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref>。 |

|||

その一方、ナジーブ・ハーンの孫でローヒラー族の族長[[グラーム・カーディル・ハーン]]もまた、[[1778年]]に帝国の将軍ミールザー・ナジャフ・ハーンがローヒラー族の砦を落として略奪したことで、同様にシャー・アーラム2世に恨みを持っていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref>。 |

|||

これらのことから両者の利害は一致し、マリカ・ウッザマーニーはグラーム・カーディル・ハーンと結び、グラーム・カーディル・ハーンは彼女から協力金として120万ルピーの支払いを受けている<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref>。 |

|||

[[1788年]][[7月18日]]、グラーム・カーディル・ハーン率いるローヒラー族の軍はデリーを占領し、[[デリー城]]内とその周辺に4,000の部下を配置して、皇帝と皇子の武器を奪った<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref>。その後、[[7月30日]]にシャー・アーラム2世を廃し、ビーダール・バフトを「ジャハーン・シャー」の名で帝位につけ、自身の傀儡とした<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p262</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi12.htm Delhi 12]</ref>。 |

|||

その後、アフガン兵は宮殿から財宝を略奪し、宦官を嬲り殺して女官を拷問にかけたため、[[8月11日]]にシャー・アーラム2世が不満を言うと、グラーム・カーディル・ハーンは彼を盲目にした<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref>。翌[[8月12日|12日]]、シャー・アーラム2世がグラーム・カーディル・ハーンをののしると、彼は皇帝の目をえぐりだし、その3人の皇子の目をつぶした<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

無論、ジャハーン・シャーやその母マリカ・ウッザマーニーも例外ではなく、協力関係にあった彼らもグラーム・カーディル・ハーンに財宝を引き渡さなければならなかった。マリカ・ウッザマーニーが「これ以上引き渡す財宝はない」と言うと、グラーム・カーディル・ハーンは後宮に部下を送り込み、女性の衣服を剥ぎ取り、床を掘り起こし、壁を破壊してまで財宝を探させた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263</ref>。 |

|||

しかし、2ヶ月後、グラーム・カーディル・ハーンの軍に食糧不足が起こり、そのうえマハーダージー・シンディアの率いる軍が近づいてきたため、[[10月2日]]に彼は略奪した2億5000万ルピーもの財宝とともにデリーから撤退した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。その翌日、シンディア家の軍がローヒラー族の軍と入れ替わる形でデリーに入り、皇帝を保護した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263</ref>。 |

|||

その後、ローヒラー族の軍は追撃をうけて次々に捕えられ、奪い返された財宝は帝国に返された<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。[[1789年]][[3月]]にグラーム・カーディル・ハーンも捕えられたのち殺害され、シャー・アーラム2世がのぞんだようにその眼球、鼻、耳がデリーに届けられた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263</ref>。 |

|||

このように、帝国は常に北インドの有力者に左右され続け、マラーターの勢力下でなんとか存続することができた。 |

|||

===イギリスの勢力拡大と第二次マラーター戦争=== |

|||

[[File:Maharaja Mahadji Shinde and Sawai Madhu Rao II Narayan Peshwa.jpg|thumb|250px|right|マハーダージー・シンディアと[[マーダヴ・ラーオ・ナーラーヤン]]]] |

|||

[[1790年]][[9月9日]]、マハーダージー・シンディアは皇帝シャー・アーラム2世に王国宰相[[マーダヴ・ラーオ・ナーラーヤン]]を皇帝代理人に任じさせ、自分が北インドにおける王国宰相の代理であることに認めさせた<ref>[http://www.royalark.net/India/gwalior3.htm Gwalior 3]</ref><ref>チャンドラ『近代インドの歴史』、p.35</ref>。 |

|||

[[1794年]][[2月12日]]にマハーダージー・シンディアは死亡し、ムガル帝国は大いなる庇護者を失った<ref>[http://www.royalark.net/India/gwalior3.htm Gwalior 3]</ref>。マハーダージー・シンディアの死後、親族の[[ダウラト・ラーオ・シンディア]]が後を継いだが<ref>[http://www.royalark.net/India/gwalior3.htm Gwalior 3]</ref>、この頃からシンディア家はしだいに弱体化していった。 |

|||

その一方で、イギリスは東インドを制圧したのち南インドに兵を進め、[[1799年]][[5月]]に [[マイソール王国]]を[[第四次マイソール戦争]]で破り、帝国の忠臣だったマイソール王[[ティプー・スルターン]]も死んだ<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.277</ref>。イギリスが南インド一帯を制圧するなど、インドの植民地化が一段と進んでいる。 |

|||

また、[[1800年]][[4月]]にマラーター王国の有力者[[ナーナー・ファドナヴィース]]が死ぬと、宰相[[バージー・ラーオ2世]]と、シンディア家や[[ホールカル家]]、[[ボーンスレー家 (ナーグプル)|ボーンスレー家]]などマラーター諸侯との関係が悪化した<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280</ref>。 |

|||

[[1801年]][[12月]]にバージー・ラーオ2世はマラーター諸侯に対抗するため、イギリス東インド会社と軍事保護条約([[バセイン条約]])を結び領土の一部を割譲し、[[1802年]][[3月]]にプネーを追われていた彼はこの条約によりイギリス軍の援助で再び同地に戻った<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280</ref>。だが、このことや条約に不満だったマラーター諸侯のシンディア家、ホールカル家、ボーンスレー家などが、[[1803年]][[8月28日]]イギリス東インド会社との間に[[第二次マラーター戦争]]が勃発した<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280</ref>。 |

|||

無論、ムガル帝国もシンディア家の保護下にあったため、第二次マラーター戦争に巻き込まれ、同年[[9月11日]]にイギリス東インド会社軍がデリー市内でシンディア家の軍に攻撃と交戦した([[デリーの戦い (1803年)|デリーの戦い]])。両軍はデリー城下で激しく争ったが、決着は1日でつき、シンディア家は死傷者3,000人を出して敗北し、ムガル帝国はイギリスの保護下に入った<ref>[http://books.google.co.in/books?id=bxsa3jtHoCEC&pg=PA76&dq=battle+of+delhi+maratha+loss+3000&hl=en&ei=66uOTrrSI8norAefocimAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 1 Battles of the Honourable East India Company Making of the Raj - M. S. Naravane - Google Books]</ref><ref>ガードナー『イギリス東インド会社』、p.200</ref>。 |

|||

===帝国の保護国化と死=== |

|||

[[File: Shah Alam II, the blind Mughal Emperor, seated on a golden throne in Delhi.jpg|thumb|right|200px|シャー・アーラム2世と廷臣。横には皇太子[[アクバル2世|アクバル]]がいる]] |

|||

[[File:The tomb of the Emperor Shah 'Alam at the dargah of Qutb-Sahib at Mahrauli.jpg|thumb|right|250px|シャー・アーラム2世の墓廟]] |

|||

その後、イギリス軍の司令官[[ジェラルド・レイク]]はデリー城に入城し、[[9月14日]]にシャー・アーラム2世に謁見した。ジェラルド・レイクの部下はこの時の状況を記述し、レイクの報告書を受け取った[[リチャード・ウェルズリー (初代ウェルズリー侯爵)|リチャード・ウェルズリー]]はそれに自身の言葉を付け加え、物語風にして書き綴った。<ref>[http://books.google.co.in/books?id=bxsa3jtHoCEC&pg=PA76&dq=battle+of+delhi+maratha+loss+3000&hl=en&ei=66uOTrrSI8norAefocimAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 1 Battles of the Honourable East India Company Making of the Raj - M. S. Naravane - Google Books]</ref><ref>ガードナー『イギリス東インド会社』、pp.200-201より引用、一部改編</ref>。その内容は次のようなものだった。 |

|||

{{Cquote3| |

|||

「ついに司令官(ジェラルド・レイク)は王座の前へと導かれた。そこには不幸な運命を味わった神々しい皇帝(シャー・アーラム2世)が、老いの身に積み重なった悲運で疲れ果て、権威もなければ富もない状態で、しかも視力を失って、ぼろぼろになった小さな天蓋の下で(略)、静かに座っていた。(略)[[アウラングゼーブ]]の曾孫([[アーラムギール2世]])の息子、[[アクバル]]大王の直系の子孫である皇帝はご機嫌であった」 |

|||

}} |

|||

その後、同年[[12月30日]]にシンディア家とイギリスと間に講和条約[[スールジー・アンジャンガーオン条約]]が結ばれ、シンディア家がデリー、アーグラなどの地域を割譲するとともに、再びイギリスがムガル帝国の後見人となり、皇帝は再び完全に年金生活者化させられた。こうして、[[1707年]]のアウラングゼーブの死後、1世紀にわたり続いたムガル帝国の動乱は遂に事実上収束するにいたった。 |

|||

その後、[[1804年]][[10月8日]]から[[10月19日|19日]]にかけて、第二次マラーター戦争のさなかにホールカル家の軍がデリーを包囲した([[デリー包囲戦 (1804年)|デリー包囲戦]])<ref>[http://books.google.co.jp/books?id=d1wUgKKzawoC&lpg=PA646&dq=holkar+mukandwara+1804&pg=PA646&redir_esc=y#v=onepage&q=holkar%20delhi%201804&f=false Advanced Study in the History of Modern India 1707-1813 - Jaswant Lal Mehta - Google ブックス]</ref>。だが、これはイギリスの駐在軍に向けられたものであり、むしろ皇帝をイギリスから解放するためのものでもあった。 |

|||

その後、[[1805年]][[5月23日]]、ムガル帝国とイギリスとの間に条約が結ばれ、デリー周辺の地域の税収入と月額9万ルピーが支払われることとなった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

そして、[[1806年]][[11月10日]]にシャー・アーラム2世は帝都デリーで死亡し、その長い治世を終えた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref><ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。帝位は息子の[[アクバル2世]]が継承した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.265</ref>。 |

|||

==人物== |

|||

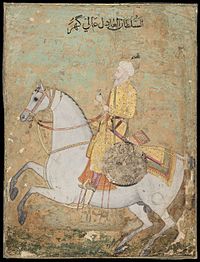

[[File: Equestrian Portrait of Shah Alam II, 18th century.jpg|thumb|right|200px|シャー・アーラム2世]] |

|||

シャー・アーラム2世は探究心があり、学問を好んだ人物であった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259</ref>、詩人として「アーフターブ」のペンネームを持ち、詩集「ディーワーン・アーフターブ」を作成した<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

宮廷の[[ペルシア語]]のみならず、民衆の間でも広く使われていた[[ウルドゥー語]]、外国語の[[トルコ語]]や[[アラビア語]]なども熟知していた知識人だった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259</ref>。 |

|||

==家族== |

|||

===父母=== |

|||

*[[アーラムギール2世]] |

|||

*[[ズィーナト・マハル]] |

|||

===后妃=== |

|||

*[[クードシヤ・ベーグム]] |

|||

など |

|||

===息子=== |

|||

*[[ミールザー・ジャワン・バフト (シャー・アーラム2世の皇子)|ミールザー・ジャワン・バフト]] |

|||

*[[ミールザー・ファルフンダ・バフト]] |

|||

*[[アクバル2世]] |

|||

*ミールザー・ムアッザム・バフト |

|||

*ミールザー・ムヌイム・バフト |

|||

など37人の息子<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi18.htm Delhi 18]</ref>。 |

|||

===娘=== |

|||

40人<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi18.htm Delhi 18]</ref>。 |

|||

==脚注== |

|||

{{Reflist}} |

|||

==参考文献== |

|||

{{Commonscat|Shah Alam II|シャー・アーラム2世}} |

|||

*{{Cite|和書|author =フランシス・ロビンソン|authorlink = フランシス・ロビンソン| translator=月森左知|title =ムガル皇帝歴代誌 インド、イラン、中央アジアのイスラーム諸王国の興亡(1206年 - 1925年)|publisher =創元社|date =2009年|isbn =}} |

|||

*{{Cite|和書|author =小谷汪之|authorlink =小谷汪之|translator=|title =世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―|publisher =山川出版社|date =2007年| isbn =}} |

|||

*{{Cite|和書|author =ビパン・チャンドラ|authorlink =ビパン・チャンドラ| translator=栗原利江|title =近代インドの歴史|publisher =山川出版社| date =2001年|isbn =}} |

|||

*{{Cite|和書|author =ブライアン・ガードナー|authorlink =ブライアン・ガードナー| translator=浜本正夫|title =イギリス東インド会社|publisher =リブロポート| date =1989年| isbn = }} |

|||

*{{Cite|和書|author =堀口松城|authorlink =| translator=|title =世界歴史叢書 バングラデシュの歴史|publisher =明石書店| date =2009年| isbn =}} |

|||

==関連項目== |

|||

{{ムガル皇帝}} |

|||

{{Commons category|Shah Alam II}} |

|||

*[[ムガル帝国]] |

|||

*[[ブクサールの戦い]] |

|||

*[[マハーダージー・シンディア]] |

|||

*[[第二次マラーター戦争]] |

|||

{{ムガル帝国皇帝|第15代:1759年 - 1806年}} |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{デフォルトソート:しやあああらむ2}} |

{{デフォルトソート:しやあああらむ2}} |

||

[[Category:ムガル帝国の君主]] |

[[Category:ムガル帝国の君主]] |

||

2014年9月14日 (日) 07:47時点における版

| シャー・アーラム2世 Shah Alam II | |

|---|---|

| ムガル帝国第15代皇帝 | |

シャー・アーラム2世 | |

| 在位 | 1759年 - 1806年 |

| 戴冠式 |

1759年12月24日 1788年10月16日(復位) |

| 別号 | パードシャー |

| 全名 | ハームッディーン・ムハンマド・アリー・ガウハール |

| 出生 |

1728年6月25日 デリー |

| 死去 |

1806年11月19日 デリー、デリー城 |

| 埋葬 | クトゥブッディーン・バフティヤール・カーキー廟付近 |

| 配偶者 | クードシヤ・ベーグム |

| 子女 | アクバル2世など |

| 王朝 | ムガル朝(ティムール朝) |

| 父親 | アーラムギール2世 |

| 母親 | ズィーナト・マハル |

| 宗教 | イスラーム教(スンナ派) |

シャー・アーラム2世(ヒンディー語:शाह आलम द्वितीय, Shah Alam II, 1728年6月25日 - 1806年11月19日)は、北インド、ムガル帝国の第15代君主(在位:1759年 - 1806年)。単にシャー・アーラム(Shah Alam)とも呼ばれる。父は第14代君主アーラムギール2世、母はズィーナト・マハル

1758年11月29日、父であり皇帝であったアーラムギール2世は、宰相ガーズィー・ウッディーン・ハーンに殺害され、これにより帝位を継承した[1]。

1761年からはアワド太守シュジャー・ウッダウラと手を結んだが、1765年にブクサールの戦いでイギリスに大敗北を喫した。その後、1771年にマラーターのシンディア家当主マハーダージー・シンディアと手を結び、1772年にデリーへと戻った[2]。

1772年から10年にわたり、武将ミールザー・ナジャフ・ハーンが活躍したが[3]、その死後、1788年にはその軍事活動の報復でシャー・アーラム2世はグラーム・カーディル・ハーンに盲目にされた[4]。その後、再びマハーダージー・シンディアの保護に入った。

1803年、第二次マラーター戦争により帝都デリーが占領されたのち[5]、1806年11月19日に死亡した。

生涯

即位以前と即位

1728年6月15日、シャー・アーラム2世ことアリー・ガウハールは、ムガル帝国の皇帝アーラムギール2世とその妃ズィーナト・マハルとの間に生まれた[6][7]。

1758年、ガーズィー・ウッディーン・ハーンはアリー・ガウハールが邪魔になるだろうと判断し、デリーの邸宅を包囲したが、彼はその軍を突っ切って逃げた[8]。

アリー・ガウハールはデリーから遠く離れた地で暮らし、 ベンガルとビハールでムガル帝国の領土の拡大のため遠征を計画し、1759年初頭からはベンガル太守の領土に進攻していた[9][10]。それから14年間、彼はデリーに戻ることはなかった[11]。

だが、その間、 11月29日に父であり皇帝であったアーラムギール2世は、宰相ガーズィー・ウッディーンに殺害され、宰相は代わりにシャー・ジャハーン3世を擁立した[12]。アーラムギール2世暗殺の報は、12月にはアリー・ガウハールのもとにも伝わり、同月24日に彼は帝位を宣し、シャー・アーラム2世となった[13]。

ここに帝国には2人の皇帝が併立することになったが、正式な皇帝はアーラムギール2世の息子たるシャー・アーラム2世であり、シャー・ジャハーンは対立皇帝にすぎないとされている。

シャー・アーラム2世の遠征と第三次パーニーパットの戦い

1760年初頭、シャー・アーラム2世は3万の軍を率いてベンガル太守の領土に進攻し、首都ムルシダーバードを占領しようした。だが、ベンガル太守ミール・ジャーファルがイギリス東インド会社に援助を求めたため、シャー・アーラム2世の軍はその介入により敗れ、西ビハールまで逃げた[14]。

同年末にシャー・アーラム2世は再びベンガルに兵を進め、1761年1月15日にイギリス軍と交戦したが敗れ、イギリスのベンガル、ビハールにおける権益を認める代わりに、1800万ルピーがあてがわれた[15][16]。

しかし、のちにイギリスと決裂し、アワド太守シュジャー・ウッダウラを頼ってファイザーバードへと赴き、その保護下に入った。アワド太守の保護下に入ったことで、1762年2月15日にシャー・アーラム2世はシュジャー・ウッダウラを帝国の宰相に任じた。

一方、宰相ガーズィー・ウッディーン・ハーンはアーラムギール2世の殺害後、傀儡の皇帝シャー・ジャハーン3世を擁して権力を恣にしていた。アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーはすでに侵攻のさなかにあり、3月にこれに呼応する形でマラーター王国もデリーに向けて遠征軍をだした[17]。

そして、1760年10月10日にシャー・ジャハーン3世は退位させられ、ガーズィー・ウッディーン・ハーンは失脚した。そして、シャー・アーラム2世がベンガル、ビハールで遠征をおこなっていたとき、1761年1月14日にマラーター同盟の大軍とアフマド・シャー・ドゥッラーニーのアフガン軍が激突した(第三次パーニーパットの戦い)[18][19]。

この日の戦いはマラーター同盟のみならず、ムガル帝国にとっても、インド全土にとっても運命を決定づけるものとなった[20]。この日の戦いで、マラーター同盟軍はアフガン軍に大敗し、おもだった指揮官や族長をはじめ多数が死亡した[21][22]。

だが、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはマラーター同盟に大勝したものの、本国で反乱が起きたため帰国しなければならなかった[23]。とはいえ、インド最大の勢力だったマラーター同盟の結束は崩れ、のちにイギリスがマラーター同盟の内紛に介入するようになり、三次にわたるマラーター戦争を招くこととなった[24]。

なお、同年3月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはカンダハールへと帰還する際、シャー・アーラム2世を帝国の皇帝として追認した[25]。

ブクサールの戦いとディーワーニーの授与

1761年以降、シャー・アーラム2世はアワド太守シュジャー・ウッダウラの保護を受け、同年から1762年にかけてデリー進出を図ったが失敗した[26]。そうしたなか、1763年末に前ベンガル太守ミール・カーシムがイギリスとの争いに敗れてアワドに逃げてきた。

こうして、皇帝シャー・アーラム2世、アワド太守シュジャー・ウッダウラ、前ベンガル太守ミール・カーシムの間に三者同盟が結成され、三者はまずミール・カーシムの為にベンガルを取り戻すことを決定した。

そして、同年10月22日、三者連合軍はビハールとアワドの州境にあるブクサール(バクサルとも)で、イギリス東インド会社の軍と会戦した(ブクサールの戦い)。だが、皇帝軍は内通者があり兵が動かず、ミール・カーシム軍は給料未払いで兵士に戦意がなかったため、実際はアワド太守の軍とイギリス東インド会社軍との戦いであった。

その後、イギリス東インド会社は戦後処理として、アワド太守シュジャー・ウッダウラにミール・カーシムを捕えさせ投獄し、翌1765年8月16日にアラーハーバード条約を締結した[27]。

イギリスはシャー・アーラム2世からベンガル、ビハール、オリッサ3州のディーワーニー(行政徴税権)を獲得し、その税収260万ルピーの債弊を皇帝に贈ることとなった[28][29]。ディーワーニーとは、皇帝よりディーワーンと呼ばれる各州の財務長官に与えられる権限を意味し、税の徴税・支出を含む権限であった(イギリスは1858年ムガル帝国が滅亡するまでこの権限を放棄しなかった)。

イギリスは皇帝の代理人として税の徴収にあたる「ディーワーン」の役職に任命されただけだったが、彼らは事実上の領有権を主張し、帝国の与えたディーワーニーよってそれらの土地の支配が正当化されたと判断した。これにより、イギリスはベンガル、ビハール、オリッサを領有して事実上の太守となり、皇帝や地方の太守もこれら地方の権利を失い、これ以降インドの植民地化をさらに押し進めるようになった

また、イギリスはアワド太守にアラーハーバードとコラー年額280万ルピーの価値のある土地を会社に割譲させ、それを皇帝に与えた[30]。

年金生活とマハーダージー・シンディアとの協定

1765年以降、イギリスはムガル帝国の後見人になり、皇帝シャー・アーラム2世は完全に年金生活者化し、アラーハーバードの居城で生活していた[31]。シャー・アーラム2世はイギリスを信頼しており、1768年に彼がイギリスに宛てた手紙からもそれがうかがうことができる[32]。

しかし、同年にシャー・アーラム2世のためデリーの宮廷を守っていたナジーブ・ハーンが、健康上の衰えを理由にデリーから追放されてしまった[33]。皇太后から家族から頻繁に来る手紙により、シャー・アーラム2世は憂慮が深まった。そうしたなか、1769年末以降マラーターが北インド一帯のアフガン勢力を制圧し、1771年2月10日にマハーダージー・シンディアがその過程でデリーを占領した[34][35]。イギリスの助力はあてにならなかったため、同年にシャー・アーラム2世はデリー付近に勢力を持つシンディア家の当主マハーダージー・シンディアと協定を結んだ[36]。

このマハーダージー・シンディアはマラーターの有力諸侯で第三次パーニーパット戦いに参加し、敗戦ののち自国で軍備増強を行い、いち早く近代兵器を取り入れて自国に軍需工場を作るなど近代化彼の率いるシンディア家はマラーター同盟で最も強盛であった。事実、シャー・アーラム2世にデリーに戻れるよう誘いをかけたのもほかならぬ彼であった。

こうして、同年5月にシャー・アーラム2世はアラーハーバードを出発し、1772年1月3日 にデリー付近で家族と再会し、6日にデリーに帰還した[37][38]。

ムガル帝国最後の英雄

デリーの実権は今やマハーダージー・シンディアの手中にあり、彼はローヒルカンドへと進撃し、アワド太守シュジャー・ウッダウラを圧迫した。だが、同年8月にマラーター王国の宰相ナーラーヤン・ラーオが死に同盟に緊張が走ったことで、北インドからデカン地方へと移動してしまった。

さて、シャー・アーラム2世がデリーへ帰還したのち、「ムガル帝国最後の英雄」と呼ばれた軍総司令官ミールザー・ナジャフ・ハーンという人物が台頭した[39]。この人物はかつてイランを支配したサファヴィー朝の末裔でもあった。

有能な政治家であり軍人だったミールザー・ナジャフ・ハーンはデリーにおける皇帝の権威を確立し、最新の軍事技術に遅れ劣らないようにするため、外国の技術者や士官を雇い、弱体化していたムガル帝国の再建につとめた[40]。彼は銃や火砲など武器の近代化を図り、歩兵、騎兵など85,000から90,000からなるムガル帝国軍を再建に成功し、帝国軍の強化につとめた。

こうして、1772年からミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでの10年間を通して、パンジャーブのシク教徒から領土を奪い、アーグラ付近に勢力を張っていたジャート族のバラトプル王国を破り、アフガン系ローヒラー族に対しても攻撃する断固とした態度をとった。なお、1779年のシク教徒とローヒラー族連合軍との戦いでは、ミールザー・ナジャフ・ハーンは敵兵5,000を殺害するなど決定的な勝利をおさめている。

そして、1782年4月26日、ミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでに、ムガル帝国の権威はパンジャーブのサトレジ川からアーグラの南の密林に至る地域、ガンジス川からラージャスターンのジャイプル王国に至るまでのまで回復を果たしていた[41]。

帝国の周辺諸国はその権威を認め、遠く離れた国境を接さない南インドの君主、マイソール王国の支配者ハイダル・アリー及びカルナータカ太守ムハンマド・アリー・ハーンも使者を宮廷に送り、皇帝シャー・アーラム2世とたびたび書簡を交換していた。

マハーダージー・シンディアによる介入

ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人によるその地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国の国力はふたたび衰退した[42]。その後、同年に第一次マラーター戦争が終結したことにより、マハーダージー・シンディアもこの争いに介入し、ミールザー・ナジャフ・ハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた[43]。

そして、シャー・アーラム2世はマハーダージー・シンディアの功績を認め、1784年12月4日にムガル帝国の宰相と軍総司令官に命じ、マハーダージー・シンディアは事実上北インドの支配者となった[44]。ただし、この地位は莫大な貢納と引き換えに与えられたものである。

だが、マハーダージー・シンディアがヒンドゥー教徒であるにもかかわらず、帝国の宰相と軍総司令官なったことは、宮廷のイスラーム教徒の怒りと不満を買った[45]。

マハーダージー・シンディアは勢力拡大のために軍事活動を続けたが、1787年7月にラージャスターンのラールソートでラージプートの連合軍に敗北を喫した(ラールソートの戦い )[46]。彼はその責任を追及されて権力が弱まり、ヒンドゥー教徒が摂政であることに対して憤慨していたイスラーム教徒がその排斥に終結することとなって、デリーから撤退した[47]。

ローヒラー族、デリーを占領

マハーダージー・シンディアが失脚した結果、シャー・アーラム2世は孤立し、故ムハンマド・シャーの妃マリカ・ウッザマーニーは陰謀を企てていた[48]。彼女は1754年にシャー・アーラム2世の父アーラムギール2世の即位に際し、彼女の継子アフマド・シャーがガーズィー・ウッディーン・ハーンに廃位・盲目にされたことを恨みに思っており、そのためシャー・アーラム2世を廃してアフマド・シャーの息子ビーダール・バフトを帝位につけようと考えた[49]。

その一方、ナジーブ・ハーンの孫でローヒラー族の族長グラーム・カーディル・ハーンもまた、1778年に帝国の将軍ミールザー・ナジャフ・ハーンがローヒラー族の砦を落として略奪したことで、同様にシャー・アーラム2世に恨みを持っていた[50]。

これらのことから両者の利害は一致し、マリカ・ウッザマーニーはグラーム・カーディル・ハーンと結び、グラーム・カーディル・ハーンは彼女から協力金として120万ルピーの支払いを受けている[51]。

1788年7月18日、グラーム・カーディル・ハーン率いるローヒラー族の軍はデリーを占領し、デリー城内とその周辺に4,000の部下を配置して、皇帝と皇子の武器を奪った[52]。その後、7月30日にシャー・アーラム2世を廃し、ビーダール・バフトを「ジャハーン・シャー」の名で帝位につけ、自身の傀儡とした[53][54]。

その後、アフガン兵は宮殿から財宝を略奪し、宦官を嬲り殺して女官を拷問にかけたため、8月11日にシャー・アーラム2世が不満を言うと、グラーム・カーディル・ハーンは彼を盲目にした[55]。翌12日、シャー・アーラム2世がグラーム・カーディル・ハーンをののしると、彼は皇帝の目をえぐりだし、その3人の皇子の目をつぶした[56][57]。

無論、ジャハーン・シャーやその母マリカ・ウッザマーニーも例外ではなく、協力関係にあった彼らもグラーム・カーディル・ハーンに財宝を引き渡さなければならなかった。マリカ・ウッザマーニーが「これ以上引き渡す財宝はない」と言うと、グラーム・カーディル・ハーンは後宮に部下を送り込み、女性の衣服を剥ぎ取り、床を掘り起こし、壁を破壊してまで財宝を探させた[58]。

しかし、2ヶ月後、グラーム・カーディル・ハーンの軍に食糧不足が起こり、そのうえマハーダージー・シンディアの率いる軍が近づいてきたため、10月2日に彼は略奪した2億5000万ルピーもの財宝とともにデリーから撤退した[59][60]。その翌日、シンディア家の軍がローヒラー族の軍と入れ替わる形でデリーに入り、皇帝を保護した[61]。

その後、ローヒラー族の軍は追撃をうけて次々に捕えられ、奪い返された財宝は帝国に返された[62]。1789年3月にグラーム・カーディル・ハーンも捕えられたのち殺害され、シャー・アーラム2世がのぞんだようにその眼球、鼻、耳がデリーに届けられた[63]。

このように、帝国は常に北インドの有力者に左右され続け、マラーターの勢力下でなんとか存続することができた。

イギリスの勢力拡大と第二次マラーター戦争

1790年9月9日、マハーダージー・シンディアは皇帝シャー・アーラム2世に王国宰相マーダヴ・ラーオ・ナーラーヤンを皇帝代理人に任じさせ、自分が北インドにおける王国宰相の代理であることに認めさせた[64][65]。

1794年2月12日にマハーダージー・シンディアは死亡し、ムガル帝国は大いなる庇護者を失った[66]。マハーダージー・シンディアの死後、親族のダウラト・ラーオ・シンディアが後を継いだが[67]、この頃からシンディア家はしだいに弱体化していった。

その一方で、イギリスは東インドを制圧したのち南インドに兵を進め、1799年5月に マイソール王国を第四次マイソール戦争で破り、帝国の忠臣だったマイソール王ティプー・スルターンも死んだ[68]。イギリスが南インド一帯を制圧するなど、インドの植民地化が一段と進んでいる。

また、1800年4月にマラーター王国の有力者ナーナー・ファドナヴィースが死ぬと、宰相バージー・ラーオ2世と、シンディア家やホールカル家、ボーンスレー家などマラーター諸侯との関係が悪化した[69]。

1801年12月にバージー・ラーオ2世はマラーター諸侯に対抗するため、イギリス東インド会社と軍事保護条約(バセイン条約)を結び領土の一部を割譲し、1802年3月にプネーを追われていた彼はこの条約によりイギリス軍の援助で再び同地に戻った[70]。だが、このことや条約に不満だったマラーター諸侯のシンディア家、ホールカル家、ボーンスレー家などが、1803年8月28日イギリス東インド会社との間に第二次マラーター戦争が勃発した[71]。

無論、ムガル帝国もシンディア家の保護下にあったため、第二次マラーター戦争に巻き込まれ、同年9月11日にイギリス東インド会社軍がデリー市内でシンディア家の軍に攻撃と交戦した(デリーの戦い)。両軍はデリー城下で激しく争ったが、決着は1日でつき、シンディア家は死傷者3,000人を出して敗北し、ムガル帝国はイギリスの保護下に入った[72][73]。

帝国の保護国化と死

その後、イギリス軍の司令官ジェラルド・レイクはデリー城に入城し、9月14日にシャー・アーラム2世に謁見した。ジェラルド・レイクの部下はこの時の状況を記述し、レイクの報告書を受け取ったリチャード・ウェルズリーはそれに自身の言葉を付け加え、物語風にして書き綴った。[74][75]。その内容は次のようなものだった。

| 「 | 」 |

その後、同年12月30日にシンディア家とイギリスと間に講和条約スールジー・アンジャンガーオン条約が結ばれ、シンディア家がデリー、アーグラなどの地域を割譲するとともに、再びイギリスがムガル帝国の後見人となり、皇帝は再び完全に年金生活者化させられた。こうして、1707年のアウラングゼーブの死後、1世紀にわたり続いたムガル帝国の動乱は遂に事実上収束するにいたった。

その後、1804年10月8日から19日にかけて、第二次マラーター戦争のさなかにホールカル家の軍がデリーを包囲した(デリー包囲戦)[76]。だが、これはイギリスの駐在軍に向けられたものであり、むしろ皇帝をイギリスから解放するためのものでもあった。

その後、1805年5月23日、ムガル帝国とイギリスとの間に条約が結ばれ、デリー周辺の地域の税収入と月額9万ルピーが支払われることとなった[77][78]。

そして、1806年11月10日にシャー・アーラム2世は帝都デリーで死亡し、その長い治世を終えた[79][80]。帝位は息子のアクバル2世が継承した[81]。

人物

シャー・アーラム2世は探究心があり、学問を好んだ人物であった[82]、詩人として「アーフターブ」のペンネームを持ち、詩集「ディーワーン・アーフターブ」を作成した[83]。

宮廷のペルシア語のみならず、民衆の間でも広く使われていたウルドゥー語、外国語のトルコ語やアラビア語なども熟知していた知識人だった[84]。

家族

父母

后妃

など

息子

- ミールザー・ジャワン・バフト

- ミールザー・ファルフンダ・バフト

- アクバル2世

- ミールザー・ムアッザム・バフト

- ミールザー・ムヌイム・バフト

など37人の息子[85]。

娘

40人[86]。

脚注

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p263

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ Delhi 13

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ 堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、p.88

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ Delhi 12

- ^ Delhi 13

- ^ 堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、pp.88-89

- ^ 堀口『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』、p.89

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.218

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.218

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.219

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.229

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.273

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ Maratha Chronicles Peshwas (Part 4) A Strife Within

- ^ Medieval India

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.260

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.261

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p262

- ^ Delhi 12

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.262

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263

- ^ Gwalior 3

- ^ チャンドラ『近代インドの歴史』、p.35

- ^ Gwalior 3

- ^ Gwalior 3

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.277

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280

- ^ 小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.280

- ^ 1 Battles of the Honourable East India Company Making of the Raj - M. S. Naravane - Google Books

- ^ ガードナー『イギリス東インド会社』、p.200

- ^ 1 Battles of the Honourable East India Company Making of the Raj - M. S. Naravane - Google Books

- ^ ガードナー『イギリス東インド会社』、pp.200-201より引用、一部改編

- ^ Advanced Study in the History of Modern India 1707-1813 - Jaswant Lal Mehta - Google ブックス

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.265

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259

- ^ Delhi 13

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.259

- ^ Delhi 18

- ^ Delhi 18

参考文献

- フランシス・ロビンソン 著、月森左知 訳『ムガル皇帝歴代誌 インド、イラン、中央アジアのイスラーム諸王国の興亡(1206年 - 1925年)』創元社、2009年。

- 小谷汪之『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』山川出版社、2007年。

- ビパン・チャンドラ 著、栗原利江 訳『近代インドの歴史』山川出版社、2001年。

- ブライアン・ガードナー 著、浜本正夫 訳『イギリス東インド会社』リブロポート、1989年。

- 堀口松城『世界歴史叢書 バングラデシュの歴史』明石書店、2009年。