「徐福」の版間の差分

編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |

タグ: 差し戻し済み |

||

| 9行目: | 9行目: | ||

{{Quotation|既已,齊人徐市等上書,言海中有三神山,名曰蓬萊、方丈、瀛洲,僊人居之。請得齋戒,與童男女求之。於是遣徐市發童男女數千人,入海求僊人。|{{Cite book|和書|author=司馬遷|title=史記|volume=本紀 巻六|chapter=秦始皇本紀 第六 始皇帝|url=https://zh.wikisource.org/wiki/史記/卷006}}}} |

{{Quotation|既已,齊人徐市等上書,言海中有三神山,名曰蓬萊、方丈、瀛洲,僊人居之。請得齋戒,與童男女求之。於是遣徐市發童男女數千人,入海求僊人。|{{Cite book|和書|author=司馬遷|title=史記|volume=本紀 巻六|chapter=秦始皇本紀 第六 始皇帝|url=https://zh.wikisource.org/wiki/史記/卷006}}}} |

||

現代語訳 |

現代語訳 |

||

{{Quotation|これより前に、[[斉]]国出身の人である徐市らが上書して言うには、『海中に三神山あり。名を[[蓬 |

{{Quotation|これより前に、[[斉]]国出身の人である徐市らが上書して言うには、『海中に三神山あり。名を[[蓬萊]](ほうらい)、[[方丈]](ほうじょう)、[[瀛洲]](えいしゅう)といい、[[仙人]]が住む。斎戒と童男女を得るを請い求める』と。よって徐市に童男女数千人を集めさせ、仙人を求めて出航させた。}} |

||

上記の通り、[[文献]]上の[[初出]]である『[[史記]]』の「秦始皇本紀」に記される名が'''徐巿{{efn2|'''巿'''(ふつ)は「'''一'''」と「'''巾'''」から成り、'''市'''(いち)は「'''亠'''」+「'''巾'''」から成る別の字である。}}'''(じょふつ){{refnest|name="ブリタニカ"|[https://kotobank.jp/word/%E5%BE%90%E7%A6%8F-80575#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8 「徐福」 - ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典]、2014年、Britannica Japan。}}であることから、[[本紀]]に(しかも[[中国]]初の[[皇帝]]である[[秦]]の[[始皇帝]]の[[本紀]]に)、記された'''徐巿'''こそが本名で当初の名前であり、徐福は『[[史記]]』最末の巻百十八「淮南衡山列伝」に記され、「淮南衡山列伝」の逸話は「秦始皇本紀」の逸話よりも少し後の話であることからも、徐福は少し後に改名した後名または別名であった可能性を否定できない。 |

上記の通り、[[文献]]上の[[初出]]である『[[史記]]』の「秦始皇本紀」に記される名が'''徐巿{{efn2|'''巿'''(ふつ)は「'''一'''」と「'''巾'''」から成り、'''市'''(いち)は「'''亠'''」+「'''巾'''」から成る別の字である。}}'''(じょふつ){{refnest|name="ブリタニカ"|[https://kotobank.jp/word/%E5%BE%90%E7%A6%8F-80575#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8 「徐福」 - ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典]、2014年、Britannica Japan。}}であることから、[[本紀]]に(しかも[[中国]]初の[[皇帝]]である[[秦]]の[[始皇帝]]の[[本紀]]に)、記された'''徐巿'''こそが本名で当初の名前であり、徐福は『[[史記]]』最末の巻百十八「淮南衡山列伝」に記され、「淮南衡山列伝」の逸話は「秦始皇本紀」の逸話よりも少し後の話であることからも、徐福は少し後に改名した後名または別名であった可能性を否定できない。 |

||

| 15行目: | 15行目: | ||

[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]中期の[[湣王]]の御世には東帝を称するまでになるほど強盛を誇った[[東夷]]の国で、[[紀元前221年|前221]]に[[秦]]の[[始皇帝]]に最後に滅ぼされた[[戦国七雄]]の国、[[斉国|斉]]([[前1046年|前1046]]〜[[紀元前221年|前221]])の[[琅邪郡]](現在の[[山東省]][[臨沂市]]周辺)出身の人と記されるが、[[徐 (姓)|徐姓]]は[[東夷]]最大最強国であった[[徐_(春秋)|徐]]([[紀元前20世紀|前20世紀]]〜[[紀元前512年|前512]])の出身であることが示唆される[[姓]]でもある。 |

[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]中期の[[湣王]]の御世には東帝を称するまでになるほど強盛を誇った[[東夷]]の国で、[[紀元前221年|前221]]に[[秦]]の[[始皇帝]]に最後に滅ぼされた[[戦国七雄]]の国、[[斉国|斉]]([[前1046年|前1046]]〜[[紀元前221年|前221]])の[[琅邪郡]](現在の[[山東省]][[臨沂市]]周辺)出身の人と記されるが、[[徐 (姓)|徐姓]]は[[東夷]]最大最強国であった[[徐_(春秋)|徐]]([[紀元前20世紀|前20世紀]]〜[[紀元前512年|前512]])の出身であることが示唆される[[姓]]でもある。 |

||

東方の三神山とは、[[渤海 (海域)|渤海]]の先にある[[仙人|神仙]]が住むとされた島で、[[蓬 |

東方の三神山とは、[[渤海 (海域)|渤海]]の先にある[[仙人|神仙]]が住むとされた島で、[[蓬萊]]・[[方丈]]・[[瀛州]]([[東瀛]]とも)のことであり、蓬壺・方壺(ほうこ)・瀛壺とも称し、あわせて「三壺」という。のち[[日本]]でも広く知られ、『[[竹取物語]]』でも「東の海に蓬莱という山あるなり」と記されている<ref name="宮崎2005">{{Cite book|和書|author=宮崎正勝|authorlink=宮崎正勝|year=2005|month=9|title=海からの世界史|series=角川選書 383|publisher=角川学芸出版|page=68|isbn=4-04-703383-9}}</ref>。蓬莱や瀛州はのちに日本の呼称となった<ref name="宮崎2005" />。[[魏晋南北朝時代]]の[[487年]]、瀛州は行政区分として制定されている。 |

||

『[[史記]]』巻百十八「淮南衡山列伝」には、「また、([[始皇帝]]は)徐福を遣わして海に神異物を求めさせた。戻ってきた徐福が怪しい嘘のようなことを言うには、「臣(徐福)は海中[[大神]]と遭遇しました。海中[[大神]]曰『お前は西の皇の使いか?』、臣(徐福)『そうです。』、海中[[大神]]『お前は何を求めている?』、臣(徐福)『長寿の薬を探しています。』、海中[[大神]]『お前の[[秦]]王の礼が薄い(貢物が十分ではない)ので、見ることはできても得ることはできない。』その後、臣(徐福)は東南に案内され、蓬莱山に至り、芝で出来た宮殿を見た。龍の形をした銅色の使者がいて、光が天を照らしていた。ここにおいて臣(徐福)は再び畏まって問うた。『何を献上すれば宜しいでしょうか?』、海中[[大神]]『名家の男子と若くて美しい女子、百工だ。そうすれば得ることができる。』と。[[秦]]の[[始皇帝]]は大いに喜び、美しい男女3千人と五穀の種や百工(多くの工作物)を持たせて遣わした。徐福は平原広沢(平野と広い湿地)を得て[[王]]となり、(その地に)とどまって[[秦]]には戻らなかった。」と記される。 |

『[[史記]]』巻百十八「淮南衡山列伝」には、「また、([[始皇帝]]は)徐福を遣わして海に神異物を求めさせた。戻ってきた徐福が怪しい嘘のようなことを言うには、「臣(徐福)は海中[[大神]]と遭遇しました。海中[[大神]]曰『お前は西の皇の使いか?』、臣(徐福)『そうです。』、海中[[大神]]『お前は何を求めている?』、臣(徐福)『長寿の薬を探しています。』、海中[[大神]]『お前の[[秦]]王の礼が薄い(貢物が十分ではない)ので、見ることはできても得ることはできない。』その後、臣(徐福)は東南に案内され、蓬莱山に至り、芝で出来た宮殿を見た。龍の形をした銅色の使者がいて、光が天を照らしていた。ここにおいて臣(徐福)は再び畏まって問うた。『何を献上すれば宜しいでしょうか?』、海中[[大神]]『名家の男子と若くて美しい女子、百工だ。そうすれば得ることができる。』と。[[秦]]の[[始皇帝]]は大いに喜び、美しい男女3千人と五穀の種や百工(多くの工作物)を持たせて遣わした。徐福は平原広沢(平野と広い湿地)を得て[[王]]となり、(その地に)とどまって[[秦]]には戻らなかった。」と記される。 |

||

| 104行目: | 104行目: | ||

* [[縄文時代]]、[[縄文人]] |

* [[縄文時代]]、[[縄文人]] |

||

* [[弥生時代]]、[[弥生人]] |

* [[弥生時代]]、[[弥生人]] |

||

* [[台湾]] - 台湾の別名として[[蓬 |

* [[台湾]] - 台湾の別名として[[蓬萊]]がある。 |

||

* [[徐福公園]] |

* [[徐福公園]] |

||

*[[王仁]] |

*[[王仁]] |

||

2021年12月14日 (火) 08:16時点における版

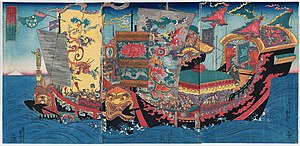

船に乗る徐福

徐 福(じょ ふく、ピン音:Xú Fú、生没年不詳)は、秦の方士[注 1]とされる。

概要

文献上の初出は、『史記』巻六「秦始皇本紀 第六」始皇帝の「徐市」名の記事である。

既已,齊人徐市等上書,言海中有三神山,名曰蓬萊、方丈、瀛洲,僊人居之。請得齋戒,與童男女求之。於是遣徐市發童男女數千人,入海求僊人。 — 司馬遷「秦始皇本紀 第六 始皇帝」『史記』 本紀 巻六。

現代語訳

上記の通り、文献上の初出である『史記』の「秦始皇本紀」に記される名が徐巿[注 2](じょふつ)[1]であることから、本紀に(しかも中国初の皇帝である秦の始皇帝の本紀に)、記された徐巿こそが本名で当初の名前であり、徐福は『史記』最末の巻百十八「淮南衡山列伝」に記され、「淮南衡山列伝」の逸話は「秦始皇本紀」の逸話よりも少し後の話であることからも、徐福は少し後に改名した後名または別名であった可能性を否定できない。

戦国時代中期の湣王の御世には東帝を称するまでになるほど強盛を誇った東夷の国で、前221に秦の始皇帝に最後に滅ぼされた戦国七雄の国、斉(前1046〜前221)の琅邪郡(現在の山東省臨沂市周辺)出身の人と記されるが、徐姓は東夷最大最強国であった徐(前20世紀〜前512)の出身であることが示唆される姓でもある。

東方の三神山とは、渤海の先にある神仙が住むとされた島で、蓬萊・方丈・瀛州(東瀛とも)のことであり、蓬壺・方壺(ほうこ)・瀛壺とも称し、あわせて「三壺」という。のち日本でも広く知られ、『竹取物語』でも「東の海に蓬莱という山あるなり」と記されている[2]。蓬莱や瀛州はのちに日本の呼称となった[2]。魏晋南北朝時代の487年、瀛州は行政区分として制定されている。

『史記』巻百十八「淮南衡山列伝」には、「また、(始皇帝は)徐福を遣わして海に神異物を求めさせた。戻ってきた徐福が怪しい嘘のようなことを言うには、「臣(徐福)は海中大神と遭遇しました。海中大神曰『お前は西の皇の使いか?』、臣(徐福)『そうです。』、海中大神『お前は何を求めている?』、臣(徐福)『長寿の薬を探しています。』、海中大神『お前の秦王の礼が薄い(貢物が十分ではない)ので、見ることはできても得ることはできない。』その後、臣(徐福)は東南に案内され、蓬莱山に至り、芝で出来た宮殿を見た。龍の形をした銅色の使者がいて、光が天を照らしていた。ここにおいて臣(徐福)は再び畏まって問うた。『何を献上すれば宜しいでしょうか?』、海中大神『名家の男子と若くて美しい女子、百工だ。そうすれば得ることができる。』と。秦の始皇帝は大いに喜び、美しい男女3千人と五穀の種や百工(多くの工作物)を持たせて遣わした。徐福は平原広沢(平野と広い湿地)を得て王となり、(その地に)とどまって秦には戻らなかった。」と記される。

なお、中国では古国時代と呼ばれる三皇五帝の五帝から前漢の武帝の治世までという、約3千年間にも渡る遠大な古代中国の歴史を記した『史記』の中で、「大神」の語が記されるのは、この記事のこの1回のみである。

原田実は、「徐市は始皇帝に不死の薬を献上すると持ちかけ、援助を得たものの、その後始皇帝が現地に巡行したところ、実際には出港していなかった。そのため、改めて出立を命じたものの、その帰路で始皇帝は崩御したという記述となっており、『不死の薬を名目に実際には出立せず、皇帝から金品をせしめた詐欺師』として描かれている」[3]とする。

出航地

出航地については、現在の山東省から浙江省にかけて諸説あるが、紀元前219年の第1回出航は河北省秦皇島市、第2回の紀元前210年の出航では浙江省寧波市慈渓市[注 3]が有力とされる。途中、現在の韓国済州特別自治道西帰浦市[注 4]や朝鮮半島の西岸に立寄り、日本に辿り着いたとされる。

伝説・伝承

徐福に関する伝説・伝承は、中国のほか日本各地や朝鮮半島に散在し、内容は地域によって様々であるが、いずれもほとんどが「淮南衡山列伝」の記述に基づいたものである[4]。

日本における伝承

徐福一行が目指したとされる富士山(静岡県、神奈川県)周辺(蓬莱山に比定される)をはじめ、日本各地に徐福ゆかりの伝承が残されている。

徐福が辿り着いた地が熊野(現在の三重県熊野市波田須町)周辺であったとの伝承が残っている。波田須駅付近には徐福ノ宮があり、彼が持参したと伝わるすり鉢をご神体としている。 また、同地からは秦代の貨幣である秦半両が出土しており、伝説と関連するのではとも言われている。近隣の和歌山県新宮市には、徐福の墓とされるものが伝わっており、徐福公園が造られている。

福岡県八女市山内(童男山古墳)には徐福が渡航後に立ち寄り、体が温まるよう村人が枯れ木や落ち葉を燃やして助けたとの言い伝えが残り、徐福を弔う伝統行事「童男山ふすべ」が残っている[5]。

佐賀県佐賀市の伝承では、同市の金立山に徐福が発見したとされる「フロフキ」という植物が自生する。フロフキは、カンアオイ(寒葵)の方言名で、地元では俗に「不老不死」が訛ってフロフキになった等ともいい、金立地区ではその昔、根や葉を咳止めとして利用していたという。

京都府伊根町の伝承では、徐福は同町に辿り着いたとしている。町内にある新井崎神社付近は菖蒲や黒節のよもぎなどの薬草が自生しており、徐福はこの地で不老不死の妙薬を探し当てたとされる。高い文化や技術を習得していた徐福は村人に慕われたので、当地に上陸後、故郷に帰ることなく村に滞在したといわれ、近隣で麻疹が流行して多くの村人が亡くなった際に、徐福を新井崎神社に祀ったところ救われたと伝えられる。現在も同社には徐福が祀られており、所蔵する古文書『新大明神口碑記』にも彼の事が記されている[6]。

長野県佐久市の伝承では、徐福は蓼科山に住んでいた時に双子を儲けたとされ、彼らが遊んだ場所を「双子池」や「双子山」と名付けたという[7]。

他にも鹿児島県出水市・いちき串木野市、宮崎県延岡市、広島県廿日市市、愛知県一宮市・豊川市、東京都八丈町、秋田県男鹿市、青森県中泊町などに伝承が存在する[8][9]。

中国における伝承

呉の孫権は、東の海上にある夷州と亶州を征服しようとして水軍を送り込んだが敗北した。亶州は秦の徐福が住み着いてその子孫が暮らし、住民は会稽郡東冶県に時々は交易に来ていたという。夷州は台湾説・沖縄説・日本説あどがあり、亶州は海南島説・ルソン島説・沖縄説・種子島説・日本説・済州島説がある。

釈義楚の義楚六帖には、徐福が富士山に漂着したことが記され、顕徳五年(958年)に弘順大師が「徐福は各五百人の童男童女を連れ、日本の富士山を蓬莱山として永住」したと伝えたという。[10]

北宋の政治家・詩人である欧陽脩の『日本刀歌』には「其先徐福詐秦民 採藥淹留丱童老 百工五種與之居 至今器玩皆精巧(日本人の祖である徐福は秦を欺き、薬を採取して連れて行った若者たちとその地に長らく留まった。連れて行った者の中には各種の技術者が居たため、日本の道具は全て精巧な出来である)」という内容で日本を説明する部分が存在する。

朝鮮における伝承

朝鮮半島で書かれた『海東諸国紀』には、孝霊天皇の御代に不老不死の薬を求めて日本の紀州に来て、そして崇神天皇の時に死んで神となり、人々に祀られるとある。この記述は、史記において徐福の記事がある始皇帝28年の翌年に、記紀に書かれる孝霊天皇即位72年を機械的に当てはめて説話を集めたものである。

イスラエルの失われた10支族

「徐福」と「秦氏」は本当は「古代イスラエル」から「秦」に渡って来た「イスラエルの失われた10支族」の一族とされている説がある。

研究・調査・交流

1982年、中国において『中華人民共和国地名辞典』編纂の際の調査中、江蘇省連雲港市贛楡県金山鎮にある徐阜という村が清の乾隆帝の時代以前に「徐福村」と呼ばれており、徐福にまつわる伝承や遺跡があることが判明した[11]。ただし、1980年代になるまでは、現地の旧家では「明代になって先祖がこの地に移住した」との伝承がなされていたことと、徐福の実在性自体が疑わしいことから、日本からの観光客を狙った村おこしではないかとの指摘がなされている[3]。実際に徐阜村には日本人観光客が多く訪れ、名物「徐福茶」も好評だという。

また徐福が出航したとされる候補地の一つ、慈渓市では2000年3月30日に「徐福記念館」が開館したことを契機に日本の徐福研究者や縁者との交流が始まり、翌2001年秋には慈渓市竜山鎮文宛南路に「徐福小学」が開校した(なお、同校の揮毫は徐福の末裔と主張[12]する日本徐福会名誉会長で内閣総理大臣も務めた羽田孜が行った[13])。

2008年10月、佐賀市に於いて佐賀・徐福国際シンポジウムが開催された。日本・中国・台湾・韓国から研究者が多数参加し、発表を行なった。吉野ヶ里遺跡との関連についても講演が行なわれた。

関連作品

- 小説

- 今野敏の小説『蓬莱』は徐福伝説を扱っている。

- 丸山天寿の小説『琅邪の鬼』『琅邪の虎』『咸陽の闇』は徐福の弟子たちが古代中国の謎を解くミステリ-シリーズ。

- 松波太郎の小説『西暦二〇一一』(『LIFE』所収)は熊野地方の徐福伝説と中国の徐福村を扱っている。

- 京極夏彦の小説『塗仏の宴』は日本における徐福の伝承を扱っている。

- 漫画

- 諸星大二郎の短編コミックス『徐福伝説』では徐福の連れていた童子は3000人ではなく男子23人・女子23人の合計46人としている。文庫『暗黒神話』にも収録。

- 本宮ひろ志の漫画『こううんりゅうすい〈徐福〉』は不老不死となった徐福がその後の歴史を見守っていく。

- 諏訪緑の漫画『ひすいの国 -徐福と始皇帝 奇伝-』は始皇帝と徐福を題材とした歴史漫画。

- 原作大間九郎、漫画ワタナベタカシの漫画『マズ飯エルフと遊牧暮らし』では、徐福と童子達がたどり着いた異世界で作った国と未だ不老不死を追い求めている末裔達の集団・星見衆が登場する。

脚注

注釈

出典

- ^ 「徐福」 - ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、2014年、Britannica Japan。

- ^ a b 宮崎正勝『海からの世界史』角川学芸出版〈角川選書 383〉、2005年9月、68頁。ISBN 4-04-703383-9。

- ^ a b 原田実『トンデモ日本史の真相 と学会的偽史学講義』文芸社、2007年6月、pp. 102-107頁。ISBN 978-4-286-02751-7。

- ^ 前田豊『消された古代東ヤマト 蓬莱の国東三河と徐福』彩流社、2003年2月、103頁。ISBN 4-88202-790-9。

- ^ 「たき火の煙で「徐福」弔う 八女で「童男山ふすべ」 児童が紙芝居」『西日本新聞』。2021年1月22日閲覧。

- ^ 丹後建国1300年記念事業実行委員会『丹後王国ものがたり 丹後は日本のふるさと』2013年、50頁

- ^ 『北佐久口碑伝説集佐久編限定復刻版』長野県佐久市教育委員会、全434中27P、昭和53年11月15日発行

- ^ 荒井保男「医のことば:その百二十四:徐福」(PDF)『新薬と治療』第52巻第3号、山之内製薬、2002年3月、46-48頁、ISSN 0559-8664。

- ^ 『日本に生きる徐福の伝承』山本紀綱 1979 謙光社

- ^ 山本紀綱『徐福渡来伝説考』謙光社、1975;『日本に生きる徐福の伝承』』謙光社1979

- ^ 宮城谷昌光ほか『異色中国短篇傑作大全』講談社〈講談社文庫〉、2001年、146頁。ISBN 4-06-264970-5。

- ^ “日前首相羽田愛穿中山装”. 中国国際放送 (2007年11月20日). 2018年4月19日閲覧。

- ^ 鳥居貞儀・徐福友好塾『徐福さん 伝承地に見る徐福像と徐福伝説』ネスト企画、2005年12月、171頁。

関連文献

関連項目

- 渡来人

- 秦、始皇帝

- 占星術 - 占い師でもあるとされている。

- 方術、方士

- 安曇族

- 縄文時代、縄文人

- 弥生時代、弥生人

- 台湾 - 台湾の別名として蓬萊がある。

- 徐福公園

- 王仁

- 秦氏 - 一切の根拠は無いが、始皇帝の子孫を自称した日本の古代氏族。また、表記が異なる元首相羽田孜を出した羽田家はその末裔だと自称している。

- フジ[要曖昧さ回避]

- 鄧小平 - 訪日の際に日本の発展から学び取ろうとした自らを徐福に擬えた。

外部リンク

- 徐福伝説 - 古代史の扉

- 歴史・伝説 - 財団法人 新宮徐福協会

- 公開講座 「徐福の足跡をたずねて」PART2 - 東アジア交流学院

- 霊峰冠嶽(冠岳)と徐福 - 冠嶽山鎭國寺頂峯院

- 佐賀に息づく徐福 - 佐賀県徐福会・村岡央麻

- 佐賀の徐福伝説 - 佐賀市徐福長寿館/薬用植物園