水谷新六

みずたに しんろく 水谷 新六 | |

|---|---|

1915年刊、「日本少年」10(13)掲載の写真 | |

| 生誕 |

1850年4月14日 三重県桑名市 |

| 死没 |

不明(1921年9月以降) 不明(小笠原諸島か静岡県?) |

| 職業 | 実業家、探検家 |

| 配偶者 | 久下なを |

水谷 新六(みずたに しんろく、1850年4月14日(嘉永元年3月3日) - 1921年9月以降 )は、三重県桑名市出身の探検家、実業家である。日本人で初めてミクロネシア方面との貿易を開始したと言われ、グランパス島の探検を繰り返す中で南鳥島にたどり着き、その後アホウドリの羽毛採取事業を開始するなど南鳥島の開拓に取り組んだ。またアホウドリなどの資源を追って、沖大東島、東沙諸島、北西ハワイ諸島へとその活躍の場を広げた。その後第一次世界大戦時は、南洋群島の占領を目指す日本海軍の水先案内人を務めた。

出自について

[編集]水谷新六は自らの南洋探検に関しては多くを語っているが、出自についてはほとんど明らかにしていない。また出身地の桑名は戦災で戸籍が焼失していて戸籍による検証が困難という事情も重なり、出生や家族関係の把握は困難である[1]。ただ、水谷はしばしば公的機関に対して申請や届出を行っており、それらの内容から判明している事実もある[2]。

水谷は嘉永3年3月3日(1850年4月14日)、伊勢国桑名郡に川上松蔵の次男として生まれた。なお嘉永3年3月15日に生まれたとの記録もあるが、パスポート申請時に添付した書類や転居届の内容から、3月3日生まれと判断して良いと考えられる。また生まれた場所については桑名町16番地、桑名郡益生村字益生、桑名郡矢田村と、三種類の記録が残っている。いずれも現在の桑名市内であるが、どの記述が正しいのかは判明していない[3]。

また父の名前が川上松蔵ということから川上新六が出生時の名前で、後に水谷家の養子になったと推測される。しかし養父の名前や養子となった時期、事情は不明である[2]。

水谷の生家は農家であったとの記録が残っている。明治初年、故郷を飛び出して上京してまずは呉服屋の小僧となり、その後独立して呉服商を営むようになった[3][4]。

小笠原から南洋諸島へ

[編集]1880年から1881年頃、水谷は服部新助と知り合った。服部は水谷と同業の呉服商で千葉県出身であった[5]。水谷は服部が亡くなる1895年まで服部と行動を共にするようになる[2]。

1886年、水谷は300円の自己資金を携えて小笠原諸島の父島へ向かい、雑貨店を始めた。当時の父島には雑貨店がほとんど無く商売は繁盛した[4]。当時、父島にはカロリン諸島やマーシャル諸島からの船がしばしば入港していた。水谷の目は小笠原の先、ミクロネシア方面へと向かっていった。そして水谷の心を捉えたのはグランパス島の噂であった。グランパス島はちょうど父島のような島であり、天然の良港に恵まれ椰子やビロウの原生林がうっそうと茂り、開拓すれば小笠原諸島に勝るとも劣らないであろうと言われていた[6]。

1885年頃、水谷は小笠原島司の小野田元凱の支援を受けてグランパス島探査を行った[7]。翌1886年には服部新助が帆船を購入し、水谷はその服部所有の帆船でグランパス島探査やグアム島、ポナペ島、トラック諸島などミクロネシアの島々との交易を始めた[8]。水谷の交易は、日本人としては最も早いミクロネシア進出であったと言われている。ところが1889年12月には不開港場規則と商船規則に違反したということで処罰を受けたとされる[9][10]。

1890年2月6日、東京府の高崎五六知事のもとに横尾東作、田口卯吉、水谷らが集まり、秩禄処分によって生活に困窮していた士族に対して事業資金を貸し付ける制度である士族授産金を活用した南洋諸島との貿易構想を提案した[8][11]。この構想は田口卯吉を頭取とした南島商会の設立へと進み、南洋貿易の経験者であった水谷が航路や貿易品の指南を行い、5月には貿易船が出航する[12][13]。

ところが南島商会は資金問題で内紛が起こり、横尾東作、服部新助、水谷らは脱退した。1890年10月には榎本武揚の後援のもとで横尾東作は恒進会社を創設し、服部新助、水谷らが参加した。同年12月から翌1891年8月にかけて、水谷は恒進会社の懐遠丸でミクロネシア各地を回って貿易を行った[14][15]。1891年9月、水谷は独立して快通社を立ち上げ、トラック島に店舗を開いて貿易業を始めた。しかし持ち船の快通丸が座礁してしまったために短期間で快通社は解散を余儀なくされ、その後は服部新助の持ち船である相陽丸を用いて南洋貿易に従事した[16]。

水谷が服部新助の持ち船で南洋貿易に従事していた1893年頃、東京朝日新聞ではミクロネシア方面の交易に従事している会社を5つ紹介している。その中には服部新助の相陽丸、横尾東作の恒進会社の他、小美田利義の一屋商会があった[17]。しかし一屋商会は経営破綻に追い込まれ、1895年に市川喜七が代表を務める金十舎という会社に事業を譲渡する。同年、水谷が行動を共にしてきた服部新助が亡くなると、服部の事業も金十舎が引き継ぐ形となり、水谷は金十舎の社員となった[18][19]。

南鳥島での事業展開

[編集]グランパス島探査と南鳥島

[編集]

1890年前後、グランパス島発見を目指してしばしば探査船が南洋を捜索した。しかし誰もグランパス島を発見することは出来なかった[20][21]。グランパス島の捜索に熱心に取り組んだ人物の一人が水谷新六であった。水谷は前述の1885年の後、南洋貿易に従事するようになった1888年から1889年にかけてもグランパス島探査を行った[8]。

金十舎の社員となった水谷は1896年11月、マリアナ諸島への貿易船運航の機会を捉えてグランパス島探査の航海に出航した[19][22]。水谷はグランパス島を求めて広い海域を探し回ったものの見つけ出すことが出来なかった。そうこうするうちに船員の中から不満の声が挙がり出したため、やむなく探査をあきらめてサイパン島へ向かおうとしたところ、12月3日に島を発見した[23]。

しかし発見した島は天然の良港に恵まれ相当の大きさがあると言われたグランパス島とは異なり、小島であった。船員たちは失望したもの上陸してみたところ、島には多くのアホウドリがいた[23]。当時、玉置半右衛門が鳥島でアホウドリの羽毛を採集し、巨利を挙げていた。水谷はこの玉置のアホウドリ羽毛採取のビジネスモデルを発見した小島で展開できると判断した[24][25]。水谷は早速1896年12月末には母島から20名の労働者を渡島させ、アホウドリの羽毛採取事業を開始した[22][26]。

伝馬船で1800キロメートルを航行

[編集]1897年6月15日、水谷は八丈島、小笠原から雇い入れた労働者を乗せて水谷が発見した島に到着した[27]。労働者を下船させた後、採取していたアホウドリの羽毛を積み込んで6月30日に出航したところ、船は岩礁に激突して大破し沈没してしまった。水谷ら乗組員は辛うじて船に備え付けられていた伝馬船に乗り移り、島まで漕ぎつけて一命は取りとめた[27][28]。

水谷らは一命は取りとめたものの危機的な状況には変わりが無かった。当時は無線通信の手段がなく、船が難破して島から出られなくなったことを外部に知らせる術はなかった[29]。またグアムがまだアメリカ領となる以前のことで、近隣を航行する船舶もほとんど無かった[28]。

やがて島に置き去りにされた形となった労働者たちの中から、不満の声が聞こえるようになった。まずは責任者の水谷を殺し、その次は誰それだなどという話を公言する者も現れだした[28]。そのよう状況下で水谷は伝馬船で島を脱出して小笠原諸島へ向かい、救助を求めることを決断する[27]。

伝馬船の大きさは長さ約6.7メートル、幅約1.5メートル、深さ約55センチメートルしか無い小舟である。これで太平洋に乗り出して小笠原へ向かうという水谷の提案に、当初他の者は尻込みした[29][30]。しかし老水夫と若い水夫2名の計3名が、水谷と共に伝馬船に乗り込みたいと申し出た[28][30]。

まず伝馬船を修理補強した上で帆を張り、7月10日朝、水谷ら4名はビスケット、干し肉、干魚、飲料水、雨水を貯める樽、そして旧式のクロノメーターを伝馬船に積み込んで出航した[29][30]。出航時は好天であったが午後から天候が悪化し、夕刻以降は風波が強まり伝馬船は転覆しそうになり、船のコントロールはままならず波に任せるしか無かった[31]。

航行中は船内に絶えず浸水があり、昼夜を問わず水の汲み出しに追われた。またクロノメーターのガラスが割れたため、海水に浸されないように4名の乗員は交替で身に付けることになった。船の位置を測ってみると小笠原を通り越してしまったことがわかり、伊豆大島を目指すことにした。やがて食料や飲料水が少なくなり、頼りの雨も降らず乗員たちの生命も危うくなってきた。後の水谷の証言によれば木綿製のシャツまで食べたという[30][32]。

7月28日には遠くに島影が見えたものの見失い、7月29日もやはり島影が確認できたものの近づけなかった。そこで進路を北にとって房総半島を目指すことにした。7月30日午後、房総半島の山々が確認され、やがて近くを航行していた漁船に救助されて8月1日、勝浦に到着した。4名とも疲労困憊甚だしく、救助された勝浦で事情を聞かれた際、当初口がきけなかった[30]。南鳥島から勝浦まで約1800キロメートルの伝馬船での航行であった[29]。

この伝馬船での約1800キロメートルの航行は快挙として各新聞に取り上げられた。8月29日には市川喜七らが発起人となって水谷らの歓迎会が東京で開かれた。歓迎会は船団が隅田川を航行する形で始められた。船団は楽隊を乗せた伝馬船が先導し、続いて水谷ら4名が南鳥島からの航行時に使用した伝馬船にやはり航行時と同じ服装で乗り込んだ。その後には万国旗などで飾られた8艘の伝馬船が続き、隅田川河畔には大勢の見物人が押し寄せた。その後向島で歓迎式典が催され、水谷は多くの賞状賞品を授与され、榎本武揚ら来賓が水谷の行動を称えた[33][34]。また日本海員掖済会は船員の模範として3名の水夫を表彰し、各人に10円の賞金を授与した[35]。

久下なをとの婚姻

[編集]南鳥島からの伝馬船での帰還歓迎会の直後の1897年9月17日、水谷は久下なをと結婚する。妻、なをは元治元年(1864年)生まれであった[1]。なお1913年の段階で水谷新六には2人の子がいた[36]。

南鳥島開拓許可を巡る争い

[編集]日本領編入と南鳥島命名

[編集]水谷はアホウドリ羽毛採取事業開始後の1897年3月22日に、後付けの形で内務省に島発見の届け出と日本領編入の要請を行った。また同年4月5日には東京府にも海鳥捕獲と漁業の事業許可申請を提出する[25]。

水谷の申請を受理した内務省は、1895年に日本とスペインとの間に締結された、台湾とルソン島間のバシー海峡中央以北を日本領、以南をスペイン領とした条約の内容から、水谷が申請した島の緯度はバシー海峡中央以北であることを確認して条約上の問題が無いことを確認した。1898年3月14日、内務大臣は閣議に水谷が編入を申請した島を「水谷島」と命名して日本領とする案を提出した。一方東京府側は5月20日に島名を南鳥島とするのが適当であるとの案を出した[37]。

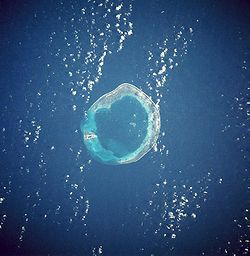

1898年7月1日の閣議で、問題の島が既に水谷新六の手によって労働者が移住し、羽毛採取事業が行われていることから、「国際法上、占領の事実があると認められる」として日本領編入を決定する。7月19日には内務大臣板垣退助が、東京府知事に島名を南鳥島とし、小笠原島庁の所管とすべきと訓令した。そして7月24日の東京府告により、正式に南鳥島と名付けられ、日本領編入、東京府小笠原島庁の所管となった[38]。

齋藤清左衛門との争い

[編集]水谷の申請が認められて南鳥島は日本領に編入されたものの、島の開拓権を巡って激しい争いが勃発した。水谷のライバルは焼津の商人、齋藤清左衛門であった。齋藤は水谷が南鳥島を発見し、アホウドリの羽毛採取を開始した1896年以前の1893年に南鳥島を発見し、上陸していたと主張した。また齋藤は水谷という人物は金十舎の社員であり、開拓に必要なノウハウ、資金が無いと指摘し、自分は商人として十分な資産を所有しており、しかも伊豆諸島の式根島で漁業開発を行ってきた実績もあるとアピールした[39]。

1898年1月、水谷は齋藤と警官立ち合いのもとで示談交渉を行った。しかし当時の新聞によれば、南鳥島にはアホウドリが多数生息していることが知れわたると、一攫千金を狙って開発権を申請する人物が現れて激しい争いとなり、申請者同士の殴り合いが起きたと報道されており、示談は成立しなかったと考えられる[39]。

東京都は水谷の申請を認める決定をした。理由としては齋藤は1893年に南鳥島を発見、上陸したと主張しているものの、当時そのような話は全く世間に知られることが無く、信憑性に欠けていた。また齋藤は官庁への報告も行っていなかった反面、水谷は発見の経緯を官庁に報告しており、しかも開拓権の取得もすみやかに申請していたためであった[40]。東京都は水谷に南鳥島の借地権を与えるよう、内務大臣に稟申した。1898年9月19日、内務大臣板垣退助名で東京都の稟申を許可する形で、水谷に南鳥島開発権を認める決定を行った[40]。

羽毛採取からはく製製造へ

[編集]1898年9月19日、水谷は正式に南鳥島の開拓権を取得したが、前述のようにそれ以前から羽毛採取事業を展開していた。当初は南鳥島に多くのアホウドリがいたこともあって、事業は順調で派遣労働者の賃金も高水準であった[41]。開拓権取得後、東京府は水谷に対して南鳥島の開拓計画書の提出を命じた。水谷は1898年11月に計画書を提出するが、内容的に問題があるとして修正を命じられる。東京都は当初の水谷の計画書はアホウドリの羽毛採集を目的としたものであることが明記されており、開拓の趣旨にそぐわないことを指摘した。その他開拓従事者への利潤の配分、教育や医師の派遣問題への対応についても計画に盛り込むように指導した[42]。結局、水谷は12月になって修正した申告書を提出し、受理された[43]。

1900年9月、水谷は甥の片倉作次郎夫婦を自らの代理人として南鳥島に派遣している。片倉は水谷の甥という記録が残っているだけで、実家と考えられる川上家関係の人物なのか、養子に入った水谷家関係なのか、また妻なをの実家である久下家の関係者なのかは不明である[44]。

乱獲によって南鳥島のアホウドリは急減していった。また遠地である南鳥島は島までの輸送コスト、そして輸送上のリスクも高く、収益を挙げていくのには困難な事情もあった。羽毛採取の事業は成立し難くなり、1900年9月、水谷は3750円で南鳥島での鳥類捕獲の権利を横浜で貿易商を営んでいた上瀧七五郎に売却し、以後、上瀧が主となってはく製用の鳥類捕獲がメインの事業となる。捕らえられた鳥は南鳥島で半製品状態まで加工された上で横浜へ搬送され、主に婦人用帽子の羽飾りとして輸出された。なお、水谷と上瀧との間では契約上のトラブルが発生した、上瀧がはく製販売で多くの利益を得ていることを知った水谷が契約破棄を主張したのである。結局、契約金として7500円が追加払いされ、契約更新後の1902年3月以降は水谷と上瀧と共同事業として利益を折半することで合意した。しかしこの頃には乱獲によって南鳥島では鳥類の姿を見るのも稀な状況となっていた[45]。

劣悪な労働条件と始末書提出

[編集]鳥類の乱獲が続けられる中で羽毛採取、そしてはく製製造業の継続は困難となっていき、労働者たちの収入も減少していく[46]。また南鳥島での労働者の待遇は極めて劣悪で、1903年になるとその状況が新聞報道されるようになった[47]。

前述のように南鳥島は遠隔地であり生活物資の安定的な補給は困難であり、船便が途絶えるとたちまちのうちに食糧不足に陥った。また低平な南鳥島は台風や高潮に襲われることも多かった。そのような状況に拍車をかけたのが劣悪な衛生状態である。南鳥島の主産業である羽毛採取、はく製製造後に廃棄された鳥類の遺骸が島内のいたるところにあって、島全体が悪臭に包まれていた。しかもその鳥類遺骸の腐肉ですら肥料として移出されていた[46][48]。

このような状況下で労働者たちの死亡が相次いでいた。1896年から1899年までのデータは残っていないが、1900年から1903年にかけて南鳥島で働いた労働者48名の中で13名が亡くなった[46]。また後述の南鳥島事件に際して派遣された海軍艦船高千穂に乗り込んでいた軍医の報告書によれば、労働者の死亡率は33パーセントであり、1901年7月から翌1902年6月にかけての1年間は特に状況が悪化し、11名の在島者のうち5名が死亡し、4名が疾病により小笠原に送還されたという惨状であった[49]。

このような南鳥島の実態が知られると、東京府は水谷に状況の説明を求めた。結局1903年2月、水谷は東京府に始末書を提出した[47]。

グアノ採掘事業

[編集]

鳥類の激減によって南鳥島での羽毛採取、はく製製造の事業は先が見えつつあった。後述のように水谷は他の南洋の島々にも手を伸ばしており、利用価値が減少した南鳥島からの撤退を考え始めていた。そのような中で南鳥島でグアノ資源が発見される[50]。

南鳥島事件とグアノの発見

[編集]南鳥島に注目していたのは日本人ばかりではなかった。アメリカ人ローズヒルは1889年に南鳥島に上陸していたといい、1902年7月、南鳥島でグアノ採掘を行うためにハワイを出港した。新聞報道でそのことを知った日本政府は、当時日本海軍で最も高速であった艦船、笠置を急派する[51]。

笠置はローズヒルに先立って南鳥島に到着し、外務省の石井菊次郎書記官と警備隊を駐留させて帰還した。その後間もなくローズヒルが来島するものの、島には警備隊が駐留しており、しかも石井から日本政府からの南鳥島領有主張の書簡と、在日アメリカ公使からの紛争回避を求める書簡を渡されたため、目的を達することなく8月初めには退去した[52]。

その後、8月22日に南鳥島の警備隊等を撤収させるために海軍艦艇高千穂が派遣された[53]。高千穂には当時、農商務省肥料鉱物調査所所長として日本全国でリン資源を探査していた恒藤規隆からの要請によって、恒藤の部下である技師が同乗していた。技師は南鳥島で土砂を採集して持ち帰り、分析したところリン酸の含有量が30パーセントを超える優良なグアノであることが判明した[54][55]。

なお、南鳥島事件後、それまで水谷村と呼ばれていた島内の集落名は外務省の石井書記官にちなんだ石井村と改名され、また島内の地名も派遣された海軍艦艇にちなんだものへと変更されて、水谷による開拓にちなんだ命名は全て取り消された[50]。

グアノ採掘事業への参画

[編集]グアノ発見を知った水谷は南鳥島での事業継続を決め、1903年2月に鳥糞採集願を東京府に申請した[50]。ところが開拓権取得の時と同様に、今回も鉱業権の取得を出願する人物が現れて騒動となった[56]。結局申請の約1か月後、水谷に鳥糞採集願の許可が下りた[50]。

このように南鳥島でのグアノの鉱業権は当初水谷が所持していた。しかし取得後まもなく権利は他者に渡った。一方、1903年12月には水谷が所属していた金十舎南洋部が解散となり、後継会社として市川喜七らによって新たに南鳥島鳥糞燐鉱会社が設立される。水谷は会社創立直後、出資を行った上で入社する。1904年4月には南鳥島鳥糞燐鉱会社が南鳥島の鉱業権を所得し、同時に安達謙蔵が入社する。6月には水谷は島の開拓権を南鳥島鳥糞燐鉱会社に譲渡し、南鳥島鳥糞燐鉱会社が全面的に南鳥島での事業を展開する体制が整えられた[57]。

1904年2月以降、南鳥島で採掘されたグアノは恒藤規隆が技術指導を行っていた全国肥料取次所によって肥料として精製、販売された[58]。この間の経過の中で水谷は恒藤と知り合い、恒藤のところへしばしば出入りするようになった[59]。

南海各島への展開

[編集]

ジャーナリストの横山源之助は、アホウドリ羽毛採取事業の開拓者として玉置半右衛門、古賀辰四郎そして水谷新六の名前を挙げている[60]。水谷は前述の南鳥島以外に、19世紀末頃には北西ハワイ諸島でアホウドリの羽毛採取を始めていた[61]。そして沖大東島、東沙諸島などにも触手を伸ばしていく[62]。

北西ハワイ諸島と水谷

[編集]乱獲による南鳥島での鳥類の減少を見た水谷は、新たな鳥類捕獲場所を探していた。水谷が選んだ場所のひとつが北西ハワイ諸島であった。19世紀末、水谷はミッドウェー島でアホウドリの大群を発見したという。その後、北西ハワイ諸島で羽毛採取事業を展開するようになった[63][64]。

採取された羽毛は日本に搬入された後に輸出に回され、大きな利益を挙げていた[65]。

沖大東島の開拓権獲得と取り消し

[編集]大東諸島の沖大東島は1900年9月11日に日本領編入が閣議決定され、1900年10月17日には正式に沖縄県島尻郡大東島区域の所属となった[66]。

日本領編入に先立つ1898年9月、水谷は沖大東島を探検していた[67]。水谷の探検目的はやはりアホウドリの羽毛採取のためであった[68]。日本領編入後の1901年、水谷は沖縄県に沖大東島の開拓権を申請し、5月11日に許可を得た[69]。そこで同年9月、水谷は羽毛採取事業を開始すべく労働者を率いて沖大東島へ向かったものの、船が沖縄、フィリピン方面へと流されてしまって沖大東島にたどり着けず、開拓の着手に失敗した[67][66]。

開拓許可は数年間開拓に着手しない場合、取り消されることになっていた。沖縄県は1903年6月6日、水谷の沖大東島の開拓許可取り消しを決定した[69]。

東沙諸島への挑戦

[編集]初回の挑戦失敗とバタン諸島探検

[編集]

台湾の基隆市北東海上にある彭佳嶼、棉花嶼の借地権を得ていた岡山重次郎は、かねてから彭佳嶼の住民より東沙諸島に多くのアホウドリが生息しているとの情報を入手していた。岡山はビジネスチャンスを掴んだと判断し、東沙諸島でアホウドリ羽毛採取事業を始めるため、上京して計画を進めることにした。東京で岡山は「探検家で航海王」である水谷と面会して東沙諸島の話をしたところ、水谷の賛同を得て共同で東沙諸島へ向かうことになった[70]。

1901年10月1日、水谷は岡山らと共に品川から東沙諸島へ向かった。東沙諸島への航海は難航したが11月23日に東沙諸島に到着した[70]。東沙諸島には中国船が停泊していて、中国人が難破船からの金属回収と海藻採りに従事していた。島の周囲は豊かな漁業資源に恵まれていて、島内には多くのカツオドリが生息していた。しかし肝心のアホウドリの姿は全く見当たらなかった[71]。

アホウドリの羽毛採集が目的であった一行は失望し、中でも水谷は計画を持ち込んだ岡山のことを問責した。岡山は責任を認め、所有している彭佳嶼と棉花嶼の借地権を水谷に譲渡することになった[72]。水谷たちにとってカツオドリの羽毛採取は問題にならず、また後に多くの南洋諸島で採掘が進められることになるグアノやリン鉱石についても全く関心の外にあり、アホウドリの羽毛のみが狙いであった[73]。

東沙諸島でアホウドリ羽毛採取が思い通りに行かなかった水谷であったが、引き続いてバシー海峡のバタン諸島へ向かった。前述のように1895年の日本とスペイン間の取り決めによって、台湾とルソン島の中間線を境として北側は日本領とされていた。ところが1898年の米西戦争後に締結されたパリ条約によって、アメリカに割譲されたフィリピンの北端は北緯20度線とされた。1895年の日本とスペイン間の取り決めと、パリ条約の内容を考慮した水谷は、バシー海峡にあって北緯20度以北のバタン諸島は無主地となったものと判断したのである[74]。

しかし水谷のもくろみは空振りに終わる。バタン諸島はきちんとスペインからアメリカに引き継がれており、到着した水谷らはアメリカ人が占領している事実を確認することになる[75]。水谷らは1902年2月4日、香港に到着して東沙諸島、バタン諸島を経た探検行は終了した[76]。

なお、水谷が彭佳嶼と棉花嶼の借地権を得たと考えられる時期には、目当てのアホウドリは既にほぼ絶滅していた。その後両島の借地権は後述の1907年の東沙諸島開拓の失敗後に、東沙諸島とともに西沢吉治に渡ったと考えられる[66]。

東沙諸島に取り残される

[編集]

1907年、水谷は再度の東沙諸島開拓に挑戦した。今度の目的は前回は目もくれなかったカツオドリの羽毛採取であった。アホウドリは乱獲によって激減し、1906年には保護鳥に指定されており羽毛採取が困難となったため、代用品としてカツオドリやミズナギドリの乱獲が始まっていた[73]。

1907年、水谷は台湾へ渡り、基隆で西村竹蔵と面会した。水谷と西村は東沙諸島を共同開発することで合意し、西村は水谷に開拓資金を貸与することになった。3月3日に基隆を出発した水谷は澎湖諸島へ渡り、そこでジャンク船を購入し、労働者らと共にまず澎湖諸島内で鳥類捕獲を行おうと試みたものの悪天候で思うようにいかず、東沙諸島へ向かうことにした。しかし航海中にジャンク船は破損し操縦不能となり、遠く広東省まで流されてしまい、4月28日になってようやく香港までたどり着いた[73]。

しかし水谷は破損して操船不能となり流されてしまったジャンク船を用いて、東沙諸島でカツオドリの羽毛採取を行おうとした。羽毛は軽いため簡易な装備でも持ち帰ることが可能で、しかも相当な利益が見込めるため、水谷は無謀ともいえる操船不能なジャンク船による羽毛採取を敢行した[77]。自力航行が不可能であったため、香港から神戸へ向かう商船に曳航してもらって東沙諸島に向かうことにした。5月21日、無事に東沙諸島に到着し、まず先遣隊として水谷ら3名が上陸し、6名は伝馬船を使ってジャンク船をサンゴ礁内に引き入れる作業を行った。しかし天候の急変と早い潮流のために引き入れ作業が出来なくなってしまった。取り残されることを恐れた水谷らは、慌てて曳航してもらった商船に助けを求めたものの、既に島から遠ざかっており助けは来なかった。翌朝になってジャンク船を探したもののその姿は見えず、水谷らは9名は東沙諸島に取り残された[注釈 1][79]。

1901年の時と同様に、東沙諸島には中国人が滞在していた。タイマイの捕獲が目的で約1~2か月間滞在する予定とのことで、所持している食料も少なく、食べ物を分けてもらうことは無理であった。そこでやむなくカツオドリを捕まえて食べてみたが下痢を起こした。そこで魚を獲り、カツオドリの雛を食料とした。地面を約2メートルほど掘ると、塩気が強いもののなんとか飲用となる水は確保できた[80]。しかし水谷らは野菜類を食べないため次第に栄養失調となっていった。そこでアダンの根を採取して、煮た後に試食してみたところ、激しい嘔吐に見舞われて体力低下に拍車をかける結果となった。また島内に自生している木の実を煮てみたがいくら煮ても柔らかくならず、無理して食べてみたところやはり嘔吐した。やがて体力が衰えて魚を獲ることもままならなくなったが、鳥たちは驚くと飲み込んでいた魚を吐き出す性質があることを知って、帰巣する鳥を驚かせて何とか魚を手に入れた[81]。

そのうちに島のサンゴ礁付近に4,5艘の小舟を見かけたため、必死になって火を焚いて救助を求めたものの舟は立ち去ってしまった。島に取り残されて21日目の6月11日、西方から汽船がやって来るのが見えた。やはり必死になって火を焚いて救助を求めると、汽船はだんだん島に近づいてきた。近づいてみると日章旗を掲げていたため救助船であることがわかり、水谷らは伝馬船に乗り込んで汽船に漕ぎつけようとした[80]。しかし衰弱していた水谷らではなかなか汽船までたどりつけない。すると汽船側からもボートが下ろされて水谷らを救助した。汽船は水谷らの遭難の知らせを知った台湾総督府の要請を受け、救助に向かった大阪商船の福州丸であった。もう少し救助が遅れたら9名のうちの多くが死亡したと考えられる[80]。

水谷は香港経由で台湾へ戻り、台湾総督府から遭難についての事情聴取を受けた[80]。結局、水谷と西村は資金難のため東沙諸島の開発を断念して、開発事業全般を西沢吉治に譲渡することになった[82]。

沖大東島と南鳥島からの撤退

[編集]沖大東島の鉱業権を巡る争い

[編集]沖大東島でのリン鉱石発見

[編集]

南方の島々に注目していたのは、玉置や水谷らのようにアホウドリの羽毛採取を行っていた人たちばかりではなかった。恒藤規隆はかねてから日本各地でリン酸資源探査に取り組んでいたが、南鳥島でのグアノ発見後、ターゲットを南方の島々に絞っていく。恒藤は1903年12月に退官した後、民間人として南方でのリン鉱石探査により力を注ぐようになった[83]。

前述のように南鳥島でのグアノ発見、肥料原料としての採掘、利用の開始を通じて水谷は恒藤と知り合った[59]。水谷が南方の島々で鳥類捕獲を行っていることを知った恒藤は、それらの島々の石や土砂を持ってくるように依頼した[84]。

水谷が語る南方の島々の中で、恒藤が最も興味を持ったのが沖大東島であった。沖大東島は南鳥島と緯度的にほぼ同じであり、地形的に見てもリン鉱石を産出するのではないかと考えたのである[59]。恒藤は水谷に対して、沖大東島に行くような機会があったらぜひ岩石や土砂を持ち帰って来るように依頼した[85]。

ところで沖大東島は水谷の開拓許可取り消し後、1906年4月14日に南大東島、北大東島の開拓権を所有していた玉置半右衛門が沖縄県から15年間の開拓許可を取得した[85]。沖大東島の開拓権を取得した玉置は調査船を派遣することにした。調査船の乗組員の一人が水谷の甥であった[注釈 2]。水谷は恒藤からの依頼を受けて、甥に沖大東島の岩石や土砂を持ち帰って来るように指示し、甥は股引に沖大東島の岩石を入れて持ち帰ってきた[86]。

調査からの帰還後、水谷の甥は沖大東島の岩石を携えて全国肥料調査所に恒藤を尋ねたが、大阪出張中のため不在であった。恒藤の出張先には少量の石が送られた。送られてきた石について恒藤は良質なリン鉱石と判断し、全国肥料調査所の分析担当者に事情を説明した上できちんと分析するように指示した。分析結果は果たしてリン酸の含有量が高い良質なリン鉱石であった。その後、沖大東島のリン鉱石利権を巡って水谷を含めた泥沼の争いが始まることになる[87]。

鉱業権獲得を目指す水谷

[編集]沖大東島での有望リン鉱石発見後、全国肥料調査所職員の一人が三重県四日市市で肥料製造業を営む九鬼紋七のところへ出奔し、リン鉱石発見のニュースを伝えるとともに、自らが沖大東島へ渡るための出資をして欲しいと要請した。九鬼は要請を受け入れて早速出港したものの、船は沖大東島に辿り着くことなく失敗に終わった[86]。

もちろん沖大東島の開拓権を持っていた玉置半右衛門も黙っておらず、鉱業権の申請を行った[88]。水谷もまた鉱業権獲得を目指して様々な画策を行った。恒藤によれば水谷の背後には大政治家や事業家らが控えていたという[89]。

水谷は先に東沙諸島の開発事業全般を譲渡した西沢吉治と組んで沖大東島開発を行おうと考えた[90]。西沢は東沙諸島の開発に乗り出したものの、1909年2月には日本と清との間の外交問題へと発展した。当初から日本側は東沙諸島の領有権については清と争う意思はなく、6月には清領であることを認め、西沢が東沙諸島から撤退する代わりに清が西沢の事業を買い取ることで解決が図られる方針となった。結局、1909年10月には東沙諸島は清の領土であることが確認され、清政府から約10万円の補償金を得て西沢は東沙諸島から撤退することになった[91]。

東沙諸島からの撤退を余儀なくされつつあった西沢は、沖大東島の開発に見込みがあると判断した。1909年8月には水谷が島の借地権を所有し、西沢が資金提供を行って開発を進める計画であると報道された[92]。その後1910年2月には、玉置半右衛門、九鬼紋七、西沢吉治、そして水谷の4名が合同で、資本金50万円の沖大東島開発を行う株式会社を設立する手はずとなっていると報道された。この報道時、60歳になろうとしていた水谷は、「腕を撫ででもう一度」と、沖大東島開発事業に強い意欲を見せていた[93]。

沖大東島開発からの撤退

[編集]沖大東島のリン鉱石利権に関しては恒藤規隆の動きが積極的であった。恒藤は1907年8月に部下を沖大東島に派遣してリン鉱石の資源調査並びに島内の測量を行った[94]。そして1910年10月には沖大東島の開発などを目的とした日本産業商会を設立し、恒藤は理事長に就任する[95][96]。この日本産業商会に水谷は参加しなかった[97]。

日本産業商会を設立した恒藤はすぐに2回目の沖大東島調査隊を派遣した。2回の現地調査の結果、沖大東島のリン鉱石資源は有望であることが明らかになってきたため、権利獲得を巡る争いはより激しさを増した。そのような中で水谷は行政訴訟を起こしたと見られている[98][99]。ついには外資も沖大東島のリン鉱石資源に関心を持ち始めたとのニュースが流れた。恒藤は外国に資源をさらわれては日本の国益を大いに損ねると、日本産業商会の関係者と共同で権利取得のため奔走した[100]。

恒藤側は玉置半右衛門には示談金を渡したとされ、玉置の関係者によれば金額は20万円であった[99]。九鬼紋七は後に設立されるラサ島燐鉱株式会社の取締役に就任した[101]。そして権利獲得に執念を見せていた水谷は、資金不足に見舞われて権利を売却したと伝えられている。1911年初頭には全ての権利回収に成功し、2月にはラサ島燐鉱合資会社が設立され、恒藤は社長に就任した[99]。結局水谷は沖大東島開発に携わることが出来なかった[102]。

なお水谷は沖大東島でリン鉱石の採掘開始後、肥料会社各社によって不買同盟が締結されて鉱石が売れなかった際、1912年10月にラサ島燐鉱合資会社と肥料会社との話し合いの仲介を行っている[103]。

南鳥島の事業からの撤退

[編集]1911年3月、南鳥島鳥糞燐鉱会社の市川喜七は水谷の出資金の全てを回収した。その上で市川は水谷を退社させたため、南鳥島の事業から撤退させられた形となった[104]。

この水谷の南鳥島事業からの撤退については、まず水谷と市川、安達謙蔵との間に確執があり、その上、事業や経営が不得手な水谷は市川に多額の借金をしていたため、借金のかたのような形で南鳥島に関する権利を全て市川に取られてしまったとの話がある[105]。

晩年

[編集]海軍の水先案内人になる

[編集]1914年7月、第一次世界大戦が始まり、8月23日に日本は参戦する。参戦翌日には日本海軍はドイツ領であった南洋諸島占領のための派兵を決定する[106][107]。海軍は水谷を第二南遣支隊の水先案内人として起用し、10月1日に佐世保を出港する。更に南洋諸島の占領後は、短期間ではあるがパラオ民生区民生部長に任命された[108][109]。

水谷の起用は長い南洋での経験を買ってのものだったと考えられる[110]。1916年、水谷は海軍の水先案内人を務めた功績により、「海外嘱託員行賞」として100円を政府から下賜された[111]。

パガン島移住

[編集]

第一次世界大戦中、水谷自身も新たな動きを始めた。1915年9月、自らが代表者となって北マリアナ諸島のパガン島、アグリハン島の硫黄鉱開発願いと南洋諸島漁業許可願いを提出した[97][109]。そして翌1916年3月には田中四郎左衛門が代表者となったパガン島、フララン島硫黄採掘願いにも名を連ねた[112]。1915年9月の水谷の許可願いが認められたかどうかは不明であるが、1916年3月の田中の許可願いは認められている[102]。

1916年11月6日、渡辺亨が代表を務める南開社は、水谷を責任者として技術者らをパガン島に移住させる旨の届出を行った[97]。1916年のうちに水谷は南開社のパガン島主任として約30名の移住者を率いてパガン島に到着、移住したものと考えられる[112]。

その後、水谷は1918年になってパガン島の官有地3町歩を借りて綿花栽培を始めたとの記録がある。南洋群島を占領して防衛と行政を担うことになった海軍の「臨時南洋群島防備隊」は、1916年1月に占領地の耕作地、森林、原野の貸与を始めていて、1918年5月には個人にも貸与することになり、希望者は出願するようにとの通告がなされた[102][113]。水谷はその個人向けの官有地貸与に出願したものと考えられている。なお個人向けの官有地貸与を受けた後、南開社と水谷との関係がどうなったかについては不明である[114]。

その後水谷は1919年、1920年、1921年とパガン島で3町歩を借りて綿花栽培を行っているとの記録が残っており、1921年9月の時点までは水谷はパガン島で生存していたものと考えられる[115][116]。

1921年9月の記録が、確実な水谷に関する最後の記録である[115]。水谷の死亡場所、日時については、横尾東作の子の愛作が、不遇の中、関東大震災の前に小笠原か静岡で病死したとの話を伝えているが、その根拠ははっきりとしない[35]。

評価

[編集]前述のように横山源之助はアホウドリの捕獲で名高い人物として、鳥島のアホウドリ捕獲で名高い玉置半右衛門、尖閣諸島の開発で知られる古賀辰四郎と並んで、水谷の名を挙げている。また横山は水谷のことをカロリン諸島最初の貿易者、グランパス等の探検者、そして南鳥島、沖大東島、東沙諸島の開発に先鞭をつけた評判が高い冒険児と紹介している[117]。

鳥島を拠点としてアホウドリで巨万の富を築いたのは玉置半右衛門であるが、水谷はその玉置の活躍に刺激を受け、グランパス島の探検を繰り返す中で南鳥島を発見し、南鳥島は日本領となった[118]。また水谷はアホウドリを求めてその活動範囲を沖大東島、東沙諸島、そして北西ハワイ諸島へと広げていった[119]。このように水谷を始めとするアホウドリを狙った南洋での活動によって、日本人の南洋における活動範囲は急速に拡大していくことになる[120]。

その一方で横山は、無人島の探検に精力を注いだ経歴は何人も及ばないとしながらも、事業家としては玉置半右衛門の傍らにも寄れないとしている[93]。冒険家気質で事業経営は不得手であるとの評は他にもあり[105]、水谷自身も晩年に「冒険が三度の食事よりも好き」と語っている[121]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b 大塚(2012)、pp.12-13.

- ^ a b c d 大塚(2012)、p.13.

- ^ a b 大塚(2012)、pp.11-12.

- ^ a b 横山(2005b)、p.313.

- ^ 竹下(1944)、p.2.

- ^ 横山(2005b)、pp.313-314.

- ^ 横山(2005b)、p.314.

- ^ a b c 大塚(2012)、p.21.

- ^ 竹下(1944)、pp.2-3.

- ^ 長谷川(2011)、p.117.

- ^ 長谷川(2011)、p.118.

- ^ 鈴木(1993)、pp.24-25.

- ^ 大塚(2012)、p.22.

- ^ 長谷川(2011)、p.121.

- ^ 大塚(2012)、pp.22-23.

- ^ 大塚(2012)、pp.23-24.

- ^ 長谷川(2011)、p.127.

- ^ 長谷川(2011)、pp.127-128.

- ^ a b 大塚(2012)、p.24.

- ^ 長谷川(2011)、pp.123-126.

- ^ 平岡(2012)、p.34.

- ^ a b 平岡(2012)、p.37.

- ^ a b 横山(2005b)、p.315.

- ^ 平岡(2012)、pp.33-34.

- ^ a b 平岡(2012)、pp.37-38.

- ^ 大塚(2012)、p.25.

- ^ a b c 竹下(1944)、p.5.

- ^ a b c d 横山(2005b)、p.316.

- ^ a b c d 長谷川(2011)、p.149.

- ^ a b c d e 竹下(1944)、p.6.

- ^ 横山(2005b)、p.317.

- ^ 水谷(1916)、p.44.

- ^ 竹下(1944)、pp.6-7.

- ^ 長谷川(2011)、pp.149-150.

- ^ a b 竹下(1944)、p.7.

- ^ 水下(1913)、p.107.

- ^ 平岡(2012)、p.38.

- ^ 平岡(2012)、pp.38-39.

- ^ a b 平岡(2012)、pp.39-40.

- ^ a b 平岡(2012)、p.40.

- ^ 平岡(2012)、pp.45-46.

- ^ 平岡(2012)、p.46.

- ^ 大塚(2012)、p.27.

- ^ 大塚(2012)、pp.13-14.

- ^ 平岡(2012)、pp.47-48.

- ^ a b c 平岡(2012)、p.48.

- ^ a b 大塚(2012)、p.30.

- ^ 吉田(1903)、p.677.

- ^ 大坪(1903)、pp.174-175.

- ^ a b c d 平岡(2012)、p.49.

- ^ 平岡(2012)、p.41.

- ^ 平岡(2012)、pp.41-42.

- ^ 平岡(2012)、p.43.

- ^ 恒藤(1936)、p.22.

- ^ 吉田(1903)、p.678.

- ^ 恒藤(1936)、pp.22-23.

- ^ 坂根(2016)、pp.151-152.

- ^ 坂根(2016)、pp.148-149.

- ^ a b c 恒藤(1919)、p.26.

- ^ 横山(2005c)、p.319.

- ^ 長谷川(2011)、p.155.

- ^ 長谷川(2011)、pp.161-163.

- ^ 平岡(2012)、pp.113-114.

- ^ 平岡(2012)、p.118.

- ^ 平岡(2012)、pp.117-118.

- ^ a b c 平岡(2012)、p.192.

- ^ a b 小瀬(1903a)、p.695.

- ^ 平岡(2012)、p.191.

- ^ a b 小瀬(1903b)、p.768.

- ^ a b 岡山(1909)、p.34.

- ^ 岡山(1909)、pp.34-36.

- ^ 岡山(1909)、pp.36-37.

- ^ a b c 平岡(2011)、p.3.

- ^ 長谷川(2011)、pp.164-165.

- ^ 横山(2005a)、p.267.

- ^ 岡山(1909)、p.37.

- ^ 平岡(2011)、p.5.

- ^ 平岡(2011)、pp.4-5.

- ^ 平岡(2011)、pp.3-4.

- ^ a b c d 平岡(2011)、p.4.

- ^ 水谷(1915)、pp.35-36.

- ^ 長谷川(2011)、p.180.

- ^ 恒藤(1936)、pp.23-26.

- ^ 恒藤(1936)、p.24.

- ^ a b 恒藤(1936)、p.27.

- ^ a b 恒藤(1936)、p.28.

- ^ 恒藤(1926)、pp.40-41.

- ^ 恒藤(1936)、pp.28-29.

- ^ 恒藤(1926)、p.41.

- ^ 南(1909)、p.108

- ^ 平岡(2011)、pp.9-14.

- ^ 南(1909)、pp.108-109

- ^ a b 横山(2005b)、p.318.

- ^ 恒藤(1936)、pp.36-38.

- ^ 恒藤(1936)、p.38.

- ^ 平岡(2012)、pp.193-194.

- ^ a b c 大塚(2012)、p.15.

- ^ 恒藤(1936)、pp.38-39.

- ^ a b c 平岡(2012)、p.194.

- ^ 恒藤(1936)、pp.39-40.

- ^ ラサ工業株式会社社史編纂室(1993)、p.20.

- ^ a b c 大塚(2012)、p.16.

- ^ 恒藤(1936)、pp.53-55.

- ^ 坂根(2016)、p.152.

- ^ a b 木田(1928)、p.9.

- ^ 長谷川(2011)、p.228.

- ^ 平岡(2012)、p.246.

- ^ 平岡(2012)、pp.246-247.

- ^ a b 大塚(2012)、p.32.

- ^ 平岡(2012)、p.247.

- ^ 平岡(2012)、p.263.

- ^ a b 大塚(2012)、pp.15-16.

- ^ 平岡(2012)、p.248.

- ^ 大塚(2012)、pp.16-17.

- ^ a b 大塚(2012)、p.17.

- ^ 大塚(2012)、p.33.

- ^ 横山(2005c)、pp.319-320.

- ^ 平岡(2012)、p.110.

- ^ 横山(2005c)、p.322.

- ^ 平岡(2012)、pp.110-112.

- ^ 水谷(1916)、p.42.

参考文献

[編集]- 大塚由良美「桑名市博物館紀要」9『南鳥島の発見者「水谷新六」に関する考察』 、桑名市博物館、2012

- 大坪昌次郎「海軍医事報告撮要」40『南鳥島視察報告』 、海軍省医務局、1903

- 岡山重次郎「探検世界」8(4)『西澤島発見談』 、成功雑誌社、1909

- 小瀬佳太郎「地学雑誌」15(9)『大東島探検記事』東京地學協會、1903

- 小瀬佳太郎「地学雑誌」15(10)『大東島探検記事 承前』東京地學協會、1903

- 木田榮吉「実業」12(8)『南鳥島開拓冒険奇談』 、実業社、1928

- 坂根嘉博「松山大学論集」28(4)『全国肥料取次所の成立』 、松山大学総合研究所、2016

- 鈴木均『サイパン夢残 「玉砕」に消えた「海の満鉄」』、日本評論社、1993、ISBN 4-535-58121-5

- 竹下源之介「海運報国」4(5)『南海開拓の先鞭者 水谷新六のこと』 、日本海運報国団、1944

- 長谷川亮一『地図から消えた島々 幻の日本領と南洋探検家たち』、吉川弘文館、2011、ISBN 978-4-642-05722-6

- 水下恭一『優等生と其家庭』、教育通信社、1913

- 水谷新六「日本少年」10(13)『無人島に二十三日間漂流』実業之日本社、1915

- 水谷新六「日本少年」11(1)『死を決して太平洋をボートで乗切る』実業之日本社、1916

- 恒藤規隆「大日本農会報」456『ラサ島の開發に就き』大日本農会、1919

- 恒藤規隆「文化農報」(4月號)52、『ラサ島燐礦石と新南群島グアノの産出に就いて』文化農報社、1926

- 恒藤規隆『予と燐礦の探検』東京堂、1936

- 平岡昭利「地理空間」4(1)『東沙島への日本人の進出と西澤島事件』、2011

- 平岡昭利『アホウドリと「帝国」日本の拡大 南洋の島々への進出から侵略へ』、明石書店、2012、ISBN 978-4-7503-3700-5

- 南瞑生「商工世界太平洋」8(17)『西澤島事件の主人公更に琉球の無人島に着眼す』、博文社、1909

- ラサ工業株式会社社史編纂室『ラサ工業80年史』、ラサ工業株式会社、1993

- 横山源之助「横山源之助全集」7『明治大正年間における無人島探検史』、法政大学出版会、2005a(原著は1914年1月刊行の「新公論」29(1)記載)

- 横山源之助「横山源之助全集」8『無人島発見者水谷新六君の半生』、法政大学出版会、2005b(原著は1910年2月刊行の「商工世界太平洋」9(4)記載)

- 横山源之助「横山源之助全集」8『海国男児の壮図』、法政大学出版会、2005c(原著は1910年3月刊行の「商業界」13(4)記載)

- 吉田弟彦「地学雑誌」15(166)『南鳥島視察』東京地學協會、1902