「ピエール=オーギュスト・ルノワール」の版間の差分

編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 芸術家 |

{{Infobox 芸術家 |

||

| name = ピエール=オーギュスト・ルノワール< |

| name = ピエール=オーギュスト・ルノワール<br />{{Lang|fr|Pierre-Auguste Renoir}} |

||

| image = PARenoir.jpg |

| image = PARenoir.jpg |

||

| imagesize = |

| imagesize = |

||

| 7行目: | 7行目: | ||

| birthname = |

| birthname = |

||

| birthdate = {{birth date|1841|2|25}} |

| birthdate = {{birth date|1841|2|25}} |

||

| location = {{FRA1830}} |

| location = {{FRA1830}} [[オート=ヴィエンヌ県]][[リモージュ]] |

||

| deathdate = {{death date and age|1919|12|3|1841|2|25}} |

| deathdate = {{death date and age|1919|12|3|1841|2|25}} |

||

| deathplace = {{FRA1870}} |

| deathplace = {{FRA1870}} [[アルプ=マリティーム県]][[カーニュ=シュル=メール]] |

||

| 墓地 = {{FRA}} [[オーブ県]]{{仮リンク|エソイエ|en|Essoyes}}共同墓地<ref>{{Cite web |url=https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=8087 |title=Auguste Renoir |publisher=Find a Grave |accessdate=2017-04-22}}</ref> |

|||

| nationality = |

|||

| 墓地座標 = {{Coord|48|3|27|N|4|31|41|E|type:landmark|display=inline}} |

|||

| field = |

|||

| |

| nationality = {{FRA}} |

||

| |

| field = [[絵画]] |

||

| |

| training = [[シャルル・グレール]]画塾、[[エコール・デ・ボザール]] |

||

| movement = [[印象派]] |

|||

* 『[[アルジェの女]]』 |

|||

| works = 『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』、『[[舟遊びをする人々の昼食]]』 |

|||

* 『ぶらんこ』 |

|||

| patrons = [[ジョルジュ・シャルパンティエ]]、[[ヴィクトール・ショケ]]、[[テオドール・デュレ]]、[[ポール・ベラール]]、[[ポール・デュラン=リュエル]]、[[アンブロワーズ・ヴォラール]]<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 44-45)]]。</ref> |

|||

* 『[[舟遊びの人々の昼食]]』 |

|||

| influenced by = 18世紀[[ロココ]]絵画、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]、[[クロード・モネ|モネ]]、[[ドミニク・アングル|アングル]] |

|||

| patrons = |

|||

| influenced by = |

|||

| influenced = |

| influenced = |

||

| awards = |

| awards = [[レジオンドヌール勲章]]3等(コマンドゥール) |

||

| website = |

| website = |

||

| signature = |

|||

}} |

}} |

||

'''ピエール=オーギュスト・ルノワール'''({{Lang|fr|Pierre-Auguste Renoir}}<small>[http://ja.forvo.com/word/pierre-auguste_renoir#fr 発音例]</small>、[[1841年]][[2月25日]] - [[1919年]][[12月3日]])は、[[フランス]]の[[印象派]]の[[画家]]。後期から作風に変化が現れ始めたので、[[ポスト印象派]]の画家の一人として挙げられることもある。 |

|||

[[ファイル:Renoir autograph.png|thumb|190px|right|ルノワールのサイン]] |

|||

[[ファイル:Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette.jpg|thumb|280px|right|ムーラン・ド・ラ・ギャレット <br />1876年 オルセー美術館]] |

|||

== 概要 == |

|||

'''ピエール=オーギュスト'''('''オギュスト''')'''・ルノワール'''({{Lang-fr|Pierre-Auguste Renoir}}<small>[http://ja.forvo.com/word/pierre-auguste_renoir#fr 発音例]</small>、[[1841年]][[2月25日]] - [[1919年]][[12月3日]])は、[[フランス]]の[[印象派]]の[[画家]]である。後期から作風に変化が現れ始めたので、まれに[[ポスト印象派]]の画家とされることもある。 |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; background: #f9f9f9; border: 0px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 090%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[ファイル:France map Lambert-93 with rivers and regions-blank.svg|300px|center|フランスの地図]] |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 国 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:135px;top:161px">'''{{LinkColor|grey|フランス}}'''</div> |

|||

<div style="position: absolute;font-size:80%;left:045px;top:010px">'''{{LinkColor|grey|イギリス}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:160px;top:0px">'''{{LinkColor|grey|オランダ}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:013px;top:020px">'''{{LinkColor|grey|ドイツ}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:160px;top:020px">'''{{LinkColor|grey|ベルギー}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:230px;top:115px">'''{{LinkColor|grey|スイス}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:250px;top:160px">'''{{LinkColor|grey|イタリア}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:015px;top:220px">'''{{LinkColor|grey|スペイン}}'''</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 都市 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:137px;top:68px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[パリ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:117px;top:148px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[リモージュ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:180px;top:88px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[エソイエ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:60px;top:205px">'''[[カーニュ=シュル=メール]]'''[[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 海 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:190px;top:250px">''[[地中海]]''</div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

ルノワールは、[[1841年]]、フランス中南部の[[リモージュ]]で貧しい仕立屋の息子として生まれ、[[1844年]](3歳)、一家でパリに移り住んだ。聖歌隊に入り、美声を評価されていた。[[1854年]](13歳)、磁器の絵付職人の見習いとなったが、[[1858年]](17歳)、失業した。その後は扇子の装飾など職人としての仕事を手がけていた(→''[[#出生、職人時代|出生、職人時代]]'')。 |

|||

[[1861年]](20歳)、画家になることを決意して[[シャルル・グレール]]の画塾に入り、ここでモネ、シスレー、バジールら画家仲間と知り合った。フォンテーヌブローの森で一緒に写生もしている(→''[[#画塾時代(1860年代初頭)|画塾時代(1860年代初頭)]]'')。[[1864年]](23歳)、[[サロン・ド・パリ]]に初入選し、以後度々入選している。経済的に苦しい中、親友バジールのアトリエを共同で使わせてもらった時期もあった。[[1869年]](28歳)、[[ルーヴシエンヌ]]の両親の家に滞在している時、モネとともに行楽地ラ・グルヌイエールでキャンバスを並べ、印象派の特徴の一つである筆触分割の手法を生み出していった(→''[[#サロンへの挑戦(1863年-1870年)|サロンへの挑戦(1863年-1870年)]]'')。[[1870年]](29歳)、[[普仏戦争]]が勃発し、騎兵隊に従軍したが、[[1871年]](30歳)、[[パリ・コミューン]]の動乱に揺れるパリに戻った。スパイと間違われ、一時逮捕される出来事もあった(→''[[#普仏戦争(1870年-1871年)|普仏戦争(1870年-1871年)]]'')。 |

|||

[[風景画]]、花などの静物画もあるが、代表作の多くは人物画である。初期には[[ドミニク・アングル|アングル]]、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]などの影響を受け、[[クロード・モネ|モネ]]らの[[印象主義]]のグループに加わるが、後年は古典絵画の研究を通じて画風に変化が見られ、晩年は豊満な裸婦像などの人物画に独自の境地を拓いた。日本など、フランス国外でも人気の高い画家である。 |

|||

パリ・コミューン終息後のサロンは保守性を増し、ルノワールや仲間の画家たちは落選が続いた。こうしたこともあって、モネやピサロとともに、共同出資会社を設立し、[[1874年]](33歳)、サロンから独立したグループ展を開催した。後に「第1回印象派展」と呼ばれる展覧会である。写実性と丁寧な仕上げを重視するアカデミズム絵画が規範であった当時、新しい表現を志したグループ展は、世間から厳しい酷評にさらされ、経済的にも成功しなかった(→''[[#第1回印象派展まで(1871年-1874年)|第1回印象派展まで(1871年-1874年)]]'')。[[1876年]](35歳)には第2回展に参加、[[1877年]](36歳)には第3回展に参加して大作『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』を出したが、これらも厳しい評価を受けた。その一方で、[[ヴィクトール・ショケ]]、[[ジョルジュ・シャルパンティエ]]といった愛好家も獲得していき、特にシャルパンティエ夫妻はルノワールの重要なパトロンとなった(→''[[#第2回・第3回印象派展(1875年-1877年)|第2回・第3回印象派展(1875年-1877年)]]'')。 |

|||

長男のピエールは映画[[俳優]]、次男の[[ジャン・ルノワール|ジャン]]は[[映画監督]]、三男のクロードは映画プロデューサーになった。 |

|||

[[1878年]](37歳)、経済的見通しを重視してサロンに再応募し、入選した。その後サロンへの応募・入選を繰り返し、一方で第4回から第6回までの印象派展からは離脱した。私生活では、[[1879年]](38歳)頃、未来の妻となるアリーヌと知り合い、交際を始めた(→''[[#サロンへの復帰(1878年-1880年)|サロンへの復帰(1878年-1880年)]]'')。この頃、形態が曖昧になりがちな印象派の技法に限界を感じていたところ、[[1881年]](40歳)の時に[[アルジェリア]]、次いで[[イタリア]]に旅し、特に[[ローマ]]で[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]の作品に触れて大きな感銘を受けた。画商[[ポール・デュラン=リュエル]]の奔走を受けて1882年(41歳)の第7回印象派展に『[[舟遊びをする人々の昼食]]』などを出すが、この頃から明確な輪郭線が現れ始め、古典主義への関心が強まっている(→''[[#アルジェリア旅行・イタリア旅行(1880年代初頭)|アルジェリア旅行・イタリア旅行(1880年代初頭)]]'')。そして、[[1883年]](42歳)頃から[[1888年]](47歳)頃にかけて、デッサン重視で冷たい「[[ドミニク・アングル|アングル]]風」の時代が訪れ、その集大成として『大水浴図』を制作した(→''[[#古典主義への回帰(1880年代半ば-後半)|古典主義への回帰(1880年代半ば-後半)]]'')。 |

|||

1890年代以降は、「アングル風」を脱し、温かい色調の女性裸体画を数多く制作している。評価も定まり、『ピアノの前の少女たち』が政府買上げになったり、勲章を授与されたりしている。私生活では、アリーヌと正式に結婚し、子にも恵まれた(→''[[#評価の確立(1890年代)|評価の確立(1890年代)]]'')。関節リウマチの療養のためもあって、南仏で過ごすことが多くなり、1900年代から晩年までは、[[カーニュ=シュル=メール]]で過ごし、リウマチと戦いながら最後まで制作を続けた(→''[[#南仏カーニュ(1903年-1919年)|南仏カーニュ(1903年-1919年)]]'')。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== |

=== 出生、職人時代 === |

||

ルノワールは1841年 |

ルノワールは、1841年、フランス中南部の[[磁器]]の町[[リモージュ]]で生まれた。7人兄弟の6番目であったが、上の2人は早世し、他に兄2人、姉1人、弟1人がいた。父は仕立屋、母はお針子であった<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 7)]]。</ref>。後の印象派の画家たちがブルジョワ階級出身だったのに対し、ルノワールは1人労働者階級出身であった<ref>[[#木村|木村 (2012: 148)]]。</ref>。 |

||

幼いころから |

[[1844年]]、一家で[[パリ]]に移住した。[[ルーヴル美術館]]の近くで当時は貧しい人が暮らす下町であった<ref>[[#木村|木村 (2012: 148)]]。</ref>。幼いころから絵への興味を示していたが、美声でもあったルノワールは、[[1850年]]頃(9歳前後)、[[作曲家]]の[[シャルル・グノー]]が率いる{{仮リンク|サン・トゥスタッシュ教会|en|Saint-Eustache, Paris}}の聖歌隊に入り、グノーから[[声楽]]を学んだ。ルノワールの歌手としての才能を高く評価したグノーは、ルノワールの両親にルノワールを[[パリ国立オペラ|オペラ座]]の合唱団に入れることを提案したが、父親の知人からルノワールを磁器工場の徒弟として雇いたいという申出があったことから、グノーの提案を断り、聖歌隊も辞めた<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 70-72)]]、[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 7)]]。</ref>。 |

||

1854年、 |

[[1854年]]、磁器工場に入り、磁器の絵付職人の見習いとなるが、産業革命や機械化の影響は伝統的な磁器絵付けの世界にも影響し、[[1858年]]に職人としての仕事を失うこととなった<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 7)]]。</ref>。ルノワールは、後に次のように回想している<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 73)]]。</ref>。 |

||

{{Quotation|4年間の見習期間を終えて18歳になった時には、私の前には陶器絵師としての洋々たる未来が開かれていた。この仕事では、1日に6フラン稼ぐことができた。ところがその時、思いがけない大災厄が起こって、私の夢は台無しにされてしまった。……ちょうどその頃、陶器や磁器にプリントの絵付けをする方法が発明され、人々は手で描いた絵よりも機械の仕事の方を一層好むようになったのだ。}} |

|||

ルノワールは、次に[[扇子]]の装飾を仕事にし、[[アントワーヌ・ヴァトー]]や[[フランソワ・ブーシェ]]の有名な名作を複製した扇子を繰り返し描いた。この時、ルノワールは、ブーシェや[[ジャン・オノレ・フラゴナール]]といった18世紀の[[ロココ]]絵画に興味を持つようになったようである。その後、メダル制作の紋章描き、窓の日除けの装飾、カフェの壁の装飾など、職人としての仕事を次々手がけた<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 73-75)]]。</ref>。仕事の合間に無料のデッサン学校に通い、[[1860年]]には、ルーヴル美術館で模写する許可を得た。特に、色彩派と言われる[[ピーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]、ブーシェ、フラゴナールを好んだ<ref>[[#木村|木村 (2012: 150)]]。</ref>。 |

|||

=== 初期 === |

|||

1864年には『踊るエスメラルダ』を[[サロン・ド・パリ|サロン]]に出品し、初入選している。この作品は[[ヴィクトル・ユーゴー]]の『[[ノートルダム・ド・パリ]]』に取材したものだが、後に作者自身によって破棄されたとされ、現存しない。 |

|||

=== 画塾時代(1860年代初頭) === |

|||

サロンには1865年にも2点が入選するが、1866・1867の両年は落選するなど、入選と落選を繰り返していた。初期のルノワール作品には[[ピーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]、[[ドミニク・アングル|アングル]]、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]、[[ギュスターヴ・クールベ|クールベ]]など、さまざまな画家の影響が指摘されている。この頃の作品としては『ロメーヌ・ラコー嬢の肖像』(1864年)などが現存する。ルノワールの友人であった[[フレデリック・バジール|バジール]]は、当時、生活に困窮していたルノワールを、ヴィスコンティ通りにある自分のアトリエに同居させていた。ルノワールは[[クロード・モネ|モネ]]とも親しく、1869年にはパリ郊外[[ブージヴァル]]のラ・グルヌイエールの水浴場でモネとともにイーゼルを並べて制作した。この時彼ら2人が制作した、ほとんど同構図の作品が残っている<ref>[[:commons:File:Renoir11.jpg<!-- bot-generated title -->|Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère]] Wikimedia Commons at commons.wikimedia.org</ref><ref>[[c:File:Claude Monet La Grenouillére.jpg|Claude Monet La GrenouillÃre]] – Wikimedia Commons<!-- bot-generated title --> at commons.wikimedia.org</ref> 。 |

|||

[[ファイル:Auguste Renoir-photo-1861.jpg|thumb|right|160px|1861年の写真。]] |

|||

ルノワールは、画家になることを決意し、[[1861年]]11月、[[シャルル・グレール]]の[[アトリエ]](画塾)に入った。ここで[[クロード・モネ]]、[[アルフレッド・シスレー]]、[[フレデリック・バジール]]ら、後の印象派の画家たちと知り合った。また、近くにアトリエを持っていた[[アンリ・ファンタン=ラトゥール]]とも知り合った<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 12-13)]]。</ref>。グレール自身は、保守的なアカデミズムの画家であったが、生徒たちに、安い費用で、モデルを使って自由に描くことを許していたので、様々な傾向の画学生が集まっていた<ref>[[#高階・絵画史|高階・上 (1975: 99)]]。</ref>。ルノワールは、後に、グレールは「弟子にとって何の助けにもなってくれなかった」が、「弟子たちに思うようにさせる」という長所はあったと振り返っている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 82)]]。</ref>。グレールが、画塾で制作中のルノワールの色遣いを見て、「君、絵具を引っかき回すのが、楽しいんだろうね。」と言うと、ルノワールが「もちろんです。楽しくなければやりません。」と応えたというエピソードが知られている<ref>[[#西岡|西岡 (2016: 103)]]。</ref>。グレールの保守的な指導に飽き足らない点で、モネやルノワールは共感を深めていった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 79)]]。</ref>。もっとも、[[ルーヴル美術館]]を毛嫌いするモネと異なり、ルノワールは、友人[[アンリ・ファンタン=ラトゥール]]とともにルーヴルに行き、18世紀フランスの画家たちを好んで研究した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 84)]]。</ref>。 |

|||

また、[[1862年]]4月には[[エコール・デ・ボザール]](官立美術学校)にも入学し、古典的なデッサン教育も並行して受けた<ref>[[#木村|木村 (2012: 151)]]。</ref>。ここでは、夜間のデッサンと[[解剖学]]の授業に出席していたが、油彩画の習作をクラスに持って行ったところ、教師シニョルから、赤い色の使い方について批判され、「もう1人のドラクロワになったりしないよう気を付けることだ!」と警告されたという<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 83)]]。</ref>。当時、豊かな色彩を用いるドラクロワは、デッサンを重視する[[新古典主義]]が支配するアカデミーから排撃されていた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 42)]]。</ref>。 |

|||

1868年のサロンには、その前年に制作した『日傘のリーズ』を出品し、入選している。この作品のモデルは当時ルノワールが交際していたリーズ・トレオという女性で、彼女は他にも『夏、習作』(1869年のサロンに出品)、『アルジェの女』(1870年のサロンに出品)などの作品でモデルを務めている。 |

|||

[[1863年]]には、バジール、モネ、シスレーとともに[[シャイイ=アン=ビエール]]に行き、[[フォンテーヌブロー]]の森で写生している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 13)]]。</ref><ref group="注釈">彼らがフォンデーヌブローの森で写生したのは、文献によっては[[1862年]]としており、はっきりしない。[[#島田・セーヌ|島田 (2011: 31)]]。</ref>。ルノワールが戸外で制作していると、義足の男が現れ、「デッサンは悪くないが、一体どうしてこんなに黒く塗りつぶしてしまうんだね」と評したという。この男は、[[バルビゾン派]]の画家{{仮リンク|ナルシス・ヴィルジル・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ|en|Narcisse Virgilio Díaz}}であり、その後、ディアズは、経済的に苦しいルノワールのために画材代の支援や助言をするようになり、ルノワールもディアズを尊敬するようになった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 101)]]。</ref>。この年、グレールは、健康上・財政上の理由で画塾を閉鎖することとなった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 14)]]。</ref>。 |

|||

1870年、[[普仏戦争]]が勃発するとルノワールも召集され、ボルドーの第10騎兵隊に配属されるが、[[赤痢]]にかかり、翌年3月に除隊している。なお、ルノワールの友人で援助者でもあった[[フレデリック・バジール|バジール]]は、普仏戦争に自ら志願し、28歳で戦死した。 |

|||

=== サロンへの挑戦(1863年-1870年) === |

|||

[[ファイル:Frédéric Bazille - Renoir.jpg|thumb|left|150px|[[フレデリック・バジール|バジール]]『ルノワールの肖像』1867年<ref group="注釈" name="Bazille">油彩、キャンバス、61.2 × 50 cm。[[オルセー美術館]]。{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?nnumid=63 |title=Pierre Auguste Renoir |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-02}}</ref>。]] |

|||

'''1863年の[[サロン・ド・パリ]]'''に初めて応募したが、落選した。'''1864年のサロン'''に「グレールの弟子」として『エスメラルダ』を応募して、入選した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 13)]]。</ref>。しかし、この作品は、ルノワール自身がサロン終了後に塗りつぶしてしまい、現在は残っていない。[[ヴィクトル・ユーゴー]]の『[[ノートルダム・ド・パリ]]』を題材とした、ロマン派的主題の暗い絵であったという<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 68)]]。</ref>。 |

|||

[[1864年]]、磁器の製造業者から、初めて9歳の娘の肖像画の依頼を受け、『ロメーヌ・ラコー嬢』を制作した。[[ディエゴ・ベラスケス|ベラスケス]]、[[ドミニク・アングル|アングル]]、コロー、[[エドガー・ドガ]]の影響も感じられる作品となっている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 8)]]。</ref>。 |

|||

[[1865年]]、シスレーとともに、フォンテーヌブローの森近くの{{仮リンク|ブロン=マルロット|en|Bourron-Marlotte|label=マルロット}}に滞在した<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 10)]]。</ref>。ルノワールは、マルロットで画家ジュール・ル・クールと知り合い、滞在中は世話になるようになった。ル・クールは、クレマンス・トレオという女性と交際を始めたが、ルノワールは、クレマンスの妹である17歳のリーズ・トレオと知り合い、交際するようになった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 119)]]。</ref>。その後、度々彼女をモデルに絵を描いている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 14-15)]]、[[#木村|木村 (2012: 152)]]。</ref>。'''1865年のサロン'''には、シスレーの父親を描いた肖像画を含む2点が入選した。シスレーが、経済的に苦しいルノワールを助けるため、肖像画を依頼して買い取ったものであった<ref>[[#木村|木村 (2012: 151)]]。</ref>。この時も、ルノワールは「グレールの弟子」として出品している<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 112)]]。</ref>。 |

|||

[[1866年]]にもシスレーとともにマルロットを再訪し、『アントニーおばさんの宿屋』を制作した<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 10)]]。</ref>。 |

|||

'''1866年のサロン'''には、『フォンテーヌブローの森のジュール・ル・クール』を応募した。この年、サロンの審査委員に[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー]]や[[シャルル=フランソワ・ドービニー]]が入ったため、ルノワールや仲間の画家の多くが入選した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009: 31)]]。</ref>。この時期、ルノワールは、[[ギュスターヴ・クールベ|クールベ]]にならってパレットナイフを使った作品から、アカデミックな構想の作品まで、両極端の様々な様式を実験しており、フォンテーヌブローの森などで制作した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 137-38)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Frédéric Bazille - Bazille's Studio - Google Art Project.jpg|thumb|right|180px|[[フレデリック・バジール|バジール]]『ラ・コンダミンヌ通りのアトリエ』1870年。左から3人の男性のうち1人がルノワールではないかと考えられている<ref group="注釈">油彩、キャンバス、98 × 128 cm。[[オルセー美術館]]。{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/latelier-de-bazille-11400.html |title=L'atelier de Bazille |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-01}}</ref>。]] |

|||

バジールは、1866年7月、{{仮リンク|ヴィスコンティ通り|fr|Rue Visconti}}にアトリエを移し、ルノワールも共同で使用した。シスレーやモネもここをよく訪れた<ref>{{Cite web |url=http://www.ruevisconti.com/Histoire/EnfantsduMarais/Bazille.html |title=Frédéric Bazille et la rue Visconti |publisher=Rue Visconti.com |accessdate=2017-04-03}}</ref>。南仏の裕福な家庭に育ったバジールは、ルノワールやモネら仲間の画家を経済的に助け、時にアトリエで生活を共にした<ref>[[#吉川|吉川 (2010: 23)]]。</ref>。[[1867年]]、バジールとシスレーが同じあおさぎの静物を違う角度から描き、その制作中のバジールをルノワールが絵画に残している<ref name="Renoir" /><ref>[[#吉川|吉川 (2010: 32)]]。</ref>。バジールも、ルノワールの肖像を描いている<ref group="注釈" name="Bazille" />。マネはルノワールによるバジールの肖像を賞賛し、ルノワールはこの絵をマネに贈った<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 148)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Henri Fantin-Latour - A Studio at Les Batignolles - Google Art Project.jpg|thumb|left|180px|[[アンリ・ファンタン=ラトゥール|ファンタン=ラトゥール]]『バティニョールのアトリエ』1870年。絵筆を持つマネを、若手画家や批評家が囲んでいる。マネと、右横の椅子でモデルとなっている[[ザカリー・アストリュク|アストリュク]]との間で後ろに立ち、キャンバスを見るのがルノワール<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 23)]]。</ref>。]] |

|||

'''1867年のサロン'''は、前年から一転して審査が厳しくなり、ルノワールや仲間の画家の多くは落選した。ルノワールの『狩りをするディアナ』は、サロン向けの主題であったが、クールベの影響を受けた、モデルを理想化しない肉付きの良すぎる描写が不評であったとも考えられる<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009: 32)]]、[[#木村|木村 (2012: 153)]]。</ref>。この作品のモデルもリーズ・トレオである<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 138)]]。</ref>。この年、ルノワールは、『[[シャンゼリゼ通り|シャン=ゼリゼ]]の眺め』、『[[ポンデザール (パリ)|ポンデザール]](芸術橋)』など、パリの都市風景画を制作している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 36)]]。</ref>。夏の間は、シャイイで制作し、シスレーも合流した。戸外で『日傘のリーズ』を制作した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 148)]]。</ref>。 |

|||

ルノワールは、[[1868年]]、バジールが{{仮リンク|バティニョール地区|en|Batignolles}}のラ・ペ通り(1869年12月に{{仮リンク|ラ・コンダミンヌ通り|fr|Rue La Condamine}}に改称<ref>[[#吉川|吉川 (2010: 219)]]。</ref>)に借りたアトリエに一緒に移った。ラ・コンダミンヌ通りのアトリエは、[[エドゥアール・マネ]]が通う{{仮リンク|カフェ・ゲルボワ|en|Café Guerbois}}からすく近くの場所であった。後の印象派の画家たちは、カフェ・ゲルボワに集まり、「バティニョール派」と呼ばれていた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009: 21)]]。</ref>。'''1868年のサロン'''には、『日傘のリーズ』が入選した<ref>[[#木村|木村 (2012: 153)]]。</ref>。 |

|||

'''[[1869年]]のサロン'''には、『夏・習作』が入選した。この年の夏には、[[ルーヴシエンヌ]]に引っ越していた両親の家に滞在していたが、モネも近くの[[ブージヴァル]]に滞在していた<ref>[[#木村|木村 (2012: 153)]]。</ref>。モネは、金も絵具もない絶望的な状況に陥っていたが、ルノワールは、度々モネの家を訪れ、家からパンを持っていってやったりした<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 178-79)]]。</ref>。ルノワールは、モネとともに、パリ郊外の行楽地ラ・グルヌイエールでキャンバスを並べ、それぞれ作品を制作した。2人は、この頃を機に、パレット上で絵具を混ぜず、絵具を小さな筆触で画面上に置く筆触分割の手法を編み出しており、印象派の誕生を告げる出来事と言われる<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 37-39)]]。</ref>。 |

|||

'''[[1870年]]のサロン'''には、リーズをモデルとした『浴女とグリフォンテリア』が入選した。女性のポーズは古代ギリシャの[[アプロディーテー|アフロディテ]]に似ているが、クールベの写実主義の影響も指摘される<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 18)]]。</ref>。もう1点入選した『アルジェの女』は、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]の『[[アルジェの女たち]]』へのオマージュで、アルジェの女に扮したパリの女を描いたものであった<ref>[[#木村|木村 (2012: 154)]]。</ref>。これまでバティニョール派への評価を避けてきた批評家{{仮リンク|アルセーヌ・ウーセイ|en|Arsène Houssaye}}も、『ラルティスト』誌にモネとルノワールを擁護する評論を発表し、「ルノワール氏を入選させたのは良い判断である。堂々たる色彩を扱う気質が、ドラクロワが描いたかのような『アルジェの女』に、素晴らしく表れている。」と書いている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 191-92)]]。</ref>。 |

|||

{{Clear}} |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Mademoiselle Romaine Lascaux.jpg|『ロメーヌ・ラコー嬢』1864年。油彩、キャンバス、81.3 × 65 cm。[[クリーヴランド美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.clevelandart.org/print/art/1942.1065 |title=Romaine Lacaux, 1864 |publisher=The Cleveland Museum of Art |accessdate=2017-04-08}}</ref>。 |

|||

ファイル:Frédéric Bazille - Renoir.jpg|[[フレデリック・バジール|バジール]]作 ルノワールの肖像 <br />1867年 [[オルセー美術館]] |

|||

ファイル: |

ファイル:Renoir mother anthonys tavern 1866.JPG|『アントニーおばさんの宿屋』1866年。油彩、キャンバス、194 × 131 cm。[[スウェーデン国立美術館]]([[ストックホルム]])。 |

||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Frédéric Bazille.jpg|thumb|『バジールの肖像』1867年。油彩、キャンバス、105 × 73.5 cm。[[オルセー美術館]]<ref name="Renoir">{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/frederic-bazille-17439.html |title=Frédéric Bazille |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-03}}</ref>。第2回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Renoir Lise With Umbrella.jpg|日傘のリーズ <br />1867年 [[フォルクヴァンク美術館]](エッセン) |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 020.jpg|『狩りをするディアナ』1867年。油彩、キャンバス、199.5 × 129.5 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ワシントン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ワシントンD.C.]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.46680.html |title=Diana |publisher=National Gallery of Art |accessdate=2017-04-08}}</ref>。1867年サロン落選。 |

|||

ファイル:Renoir - Banhista com Cão Grifon.jpg|浴女とグリフォンテリア<br />1870年 [[サンパウロ美術館]] クールベの影響がみられる作品 |

|||

ファイル:Renoir Lise With Umbrella.jpg|『日傘のリーズ』1867年。油彩、キャンバス、184 × 115 cm。[[フォルクヴァンク美術館]]([[エッセン]])。1868年サロン入選。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Le Pont des Arts Paris.jpg|『[[ポンデザール (パリ)|ポンデザール]](芸術橋)』1867-68年。油彩、キャンバス、60.9 × 100.3 cm。[[ノートン・サイモン美術館]]<ref>{{Cite web |url=https://www.nortonsimon.org/art/detail/F.1968.13.P |title=The Pont des Arts, Paris |publisher=The Norton Simon Foundation |accessdate=2017-04-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Auguste Renoir - En été - La bohémienne - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|夏・習作|en|In Summer (Renoir)}}』1868年。油彩、キャンバス、85 × 59 cm。[[旧国立美術館 (ベルリン)]]<ref>{{Cite web |url=https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/8AHrE7jXKoFBQw |title=Summer |publisher=Google Arts & Culture |accessdate=2017-04-09}}</ref>。1869年サロン入選。 |

|||

ファイル:Sisley et madame-par Renoir-1868.jpg|『{{仮リンク|婚約者たち(シスレー夫妻)|en|Les Fiancés - Le Ménage Sisley}}』1868年。油彩、キャンバス、105 × 75 cm。[[ヴァルラフ・リヒャルツ美術館]]([[ケルン]])。 |

|||

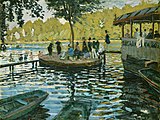

ファイル:Auguste Renoir - La Grenouillère - Google Art Project.jpg|『ラ・グルヌイエール』1869年。油彩、キャンバス、66.5 × 81 cm。[[スウェーデン国立美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=19486&viewType=detailView |title=La Grenouillère |publisher=Nationalmuseum |accessdate=2016-12-04}}</ref>。 |

|||

ファイル:Renoir - Banhista com Cão Grifon.jpg|『浴女とグリフォンテリア』1870年。油彩、キャンバス、184 × 115 cm。[[サンパウロ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=263 |title=A Banhista e o Cão Grifon (Lise à Beira do Sena) |publisher=Museu de Arte de São Paulo |accessdate=2017-04-08}}</ref>。1870年サロン入選。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Odalisque.jpg|『アルジェの女(オダリスク)』1870年。油彩、キャンバス、69.2 × 122.6 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ロンドン]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.46682.html |title=Odalisque |publisher=National Gallery of Art |accessdate=2017-04-25}}</ref>。1870年サロン入選。 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

=== 普仏戦争(1870年-1871年) === |

|||

=== 印象主義の時代 === |

|||

1870年7月、[[普仏戦争]]が勃発すると、ルノワールは騎兵隊に入ったが、[[1871年]]3月、動員が解除された<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 20-21)]]。</ref>。[[赤痢]]にかかり、生命まで危ぶまれたが、おじが[[ボルドー]]に引き取ってくれ、回復したようである<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 197)]]。</ref>。ルノワールがパリに戻ると、[[パリ・コミューン]]による動乱の真っ只中であった。ルノワールは、セーヌ河岸で制作していたところ、パリ・コミューンの兵士から、[[フランス第三共和政|第三共和政]]政府のスパイと勘違いされて逮捕された。連行される途中、知り合いだったパリ警視総監{{仮リンク|ラウル・リゴー|fr|Raoul Rigault}}が通りがかって身元が判明し、釈放された。その上、リゴーに通行許可証を出してもらい、パリ・コミューンの動乱期に防衛線を越えてルーヴシエンヌの両親の家と行き来することができた<ref>[[#木村|木村 (2012: 155-56)]]。</ref>。フランスに残っていたシスレーと、ルーヴシエンヌやマルリーで一緒に制作した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 201)]]。</ref>。「血の1週間」の最中の5月23日夜、コミューン政府はセーヌ河岸の建物に火を放ったが、ルノワールは、ルーヴシエンヌの水道橋から、炎上するパリ市街を暗澹たる思いで見ていた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 44)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Auguste Renoir 1881.jpg|thumb|280px|right|『[[舟遊びをする人々の昼食]]』<br />1880 – 81年 [[フィリップス・コレクション]](ワシントンD.C.)]] |

|||

除隊後のルノワールは、パリ郊外・アルジャントゥイユのモネ宅をしばしば訪問し、ともに制作した。この頃に、画家で印象派絵画のコレクターでもある[[ギュスターヴ・カイユボット]]、画商の[[ポール・デュラン=リュエル]]などと知り合っている。1873年12月、モネ、ピサロ、シスレーら、後に「印象派」と呼ばれるグループの画家たちは「芸術家、画家、彫刻家、版画家その他による匿名協会」を結成。ルノワールもそこに名を連ねていた。1874年4月 - 5月にはパリ、キャピュシーヌ大通りの写真家[[ナダール]]のアトリエでこのグループの第1回展を開催。これが後に「第1回印象派展」と呼ばれるもので、ルノワールは『桟敷』など7点を出品した。 |

|||

普仏戦争では、友人バジールが戦死した。また、モネやピサロは[[ロンドン]]に渡って画商[[ポール・デュラン=リュエル]]と知り合うなど、バティニョール派の画家たちにとっては一つの転機が訪れた。 |

|||

1876年の第2回印象派展には『ぶらんこ』、『陽光を浴びる裸婦』など15点を出品した。後者は今日ではルノワールの代表作として知られるものだが、裸婦の身体に当たる木漏れ日や影を青や紫の色点で表現した技法が当時の人々には理解されず、「腐った肉のようだ」と酷評された。1877年の第3回印象派展には、前年に完成した大作『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』を含む22点を出品した。印象派展は1886年までに全部で8回開催されたが、ルノワールは1882年の第7回展に25点を出品したものの、第4、5、6、8回展には参加していない。 |

|||

=== 第1回印象派展まで(1871年-1874年) === |

|||

1878年にはサロンに出品を再開。翌1879年のサロンに出した『シャルパンティエ夫人と子どもたち』は絶賛を浴びた。モデルのシャルパンティエ夫人は出版業者ジョルジュ・シャルパンティエの妻で、同夫人が自邸で催すサロンは評判が高く、ルノワールもこのサロンに出入りして、当時の文化人や芸能人の知己を得た。 |

|||

{| border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; background: #f9f9f9; border: 0px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 090%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[ファイル:Ile-de-France region location map.svg|center|360px|フランス北部・イル=ド=フランス地域圏の地図]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:0px;top:0px">100km</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 地域圏 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:100px;top:150px">'''{{LinkColor|grey|イル=ド=フランス地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:170px;top:15px">'''{{LinkColor|grey|オー=ド=フランス地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:10px;top:270px">'''{{LinkColor|grey|サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:0px;top:0px">'''{{LinkColor|grey|ノルマンディー地域圏}}'''</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 都市 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:150px;top:92px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[パリ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:238px;top:90px">'''[[ルーヴシエンヌ]]'''[[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:135px;top:70px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[アルジャントゥイユ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:209px;top:202px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[フォンテーヌブロー]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:158px;top:188px">'''[[シャイイ=アン=ビエール|シャイイ]]'''[[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 川 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:30px;top:60px">''[[セーヌ川]]''</div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

第三共和政になってからのサロンは、保守性を増した<ref>[[#木村|木村 (2012: 16)]]。</ref>。ルノワールは、'''1872年のサロン'''に『騎兵』と『アルジェリア風のパリの女たち』を応募したが、落選した。'''1873年のサロン'''には『ブーローニュの森の朝の乗馬』と『肖像画』を応募したが、これも落選し、この年5月から開かれた[[落選展]]に『ブーローニュの森の朝の乗馬』を出品した。この作品には好意的な批評と批判的な批評が出たが、[[エドガー・ドガ]]の友人{{仮リンク|アンリ・ルアール|en|Henri Rouart}}が購入してくれた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 50-51)]]。</ref>。また、ドガが、批評家[[テオドール・デュレ]]に『日傘のリーズ』を勧めてくれ、デュレが1200フランで購入してくれた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 51-52]]、[[#木村|木村 (2012: 156)]]。</ref>。 |

|||

モネやピサロを介してバティニョール派の画家たちを知るようになったデュラン=リュエルも、彼らの作品を購入するようになった。1872年3月には、ルノワールとも会った。しかし、この頃は、他のバティニョール派のメンバーと比べ、ルノワールにはそれほど注目しておらず、1872年の購入額は500フラン、1873年の購入額は100フランにとどまっている<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 47-48)]]。</ref>。 |

|||

1881年には大作『[[舟遊びをする人々の昼食]]』を完成。この作品の左端に描かれる、帽子をかぶり犬を抱く女性は後にルノワール夫人となるアリーヌ・シャリゴである。アリーヌは『田舎のダンス』(1882 - 1883年)などの作品のモデルとなり、1881年の[[イタリア]]旅行にも同行し、1885年には息子ピエール(俳優。[[ジャン・ルノワール]]の兄)をもうけているが、ルノワールと正式に結婚するのは1890年のことである<ref>Wadley, Nicholas: ''Renoir, A Retrospective'', page 15. Park Lane, 1989.</ref>。 |

|||

なお、以前ルノワールが交際していたリーズ・トレオは、1872年4月、若い建築家と結婚した。ルノワールは、お祝いに彼女の肖像画を贈ったが、その後会うことはなかったようである<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 211)]]。</ref>。 |

|||

少しずつ愛好家が増えてきたことで、[[1873年]]秋、パリ[[9区 (パリ)|9区]]の{{仮リンク|サン=ジョルジュ通り (パリ)|fr|Rue Saint-Georges (Paris)|label=サン=ジョルジュ通り}}に広いアトリエ兼住居を借りることができた。すぐ近くにはドガのアトリエもあった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 52)]]、[[#木村|木村 (2012: 156-57)]]。</ref>。サン=ジョルジュ通りには、ジャーナリスト志望だった弟のエドモン・ルノワールが同居し、財務省官吏{{仮リンク|ジョルジュ・リヴィエール (美術批評家)|fr|Georges Rivière (critique d'art)|label=ジョルジュ・リヴィエール}}、音楽家カバネル、画家志望の{{仮リンク|フレデリック・コルデー|fr|Frédéric Samuel Cordey}}、{{仮リンク|フラン=ラミ|fr|Franc-Lamy}}、ロートなど、ルノワールの友人たちもここを訪れた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 74-75)]]。</ref>。ルノワールが[[ポンヌフ]]を通る群衆を描いた時、弟エドモンは、通行人に声をかけて足止めさせ、兄が通行人のスケッチをしやすいようにした<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 214)]]。</ref>。 |

|||

また、モネは、1871年から[[アルジャントゥイユ]]にアトリエを構えたが、ルノワールは、1873年から1875年にかけて、モネのもとを度々訪問し、一緒に制作して風景画の傑作を生み出した。ルノワールは、戸外制作をするモネの姿も描いている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 24-25)]]。</ref>。この時期、モネ、ルノワール、シスレーらは、アルジャントゥイユで共に制作する中で、筆触分割を用いて自然の一瞬の姿をキャンバスに写し取るための統一した様式を生み出した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 101)]]。</ref>。 |

|||

この頃、モネやピサロを中心に、サロンから独立したグループ展の構想が具体化しつつあった。ルノワールも、規約について意見を述べている。[[1874年]][[1月17日]]、「{{仮リンク|画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社|fr|Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs}}」の規約が発表された。審査も報奨もない自由な展覧会を組織することなどを目標として掲げ、その設立日は1873年12月27日とされている<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 55-56, 62)]]。</ref>。 |

|||

そして、サロン開幕の2週間前である同年[[4月15日]]に始まり、5月15日までの1か月間、パリ・{{仮リンク|キャピュシーヌ大通り|en|Boulevard des Capucines}}の写真家[[ナダール]]の写真館で、この共同出資会社の第1回展が開催された。後に「'''第1回印象派展'''」と呼ばれる歴史的展覧会であり、画家30人が参加し、展示作品は合計165点ほどであった<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 上82)]]。</ref>。展覧会カタログは、弟エドモンが制作した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 74)]]。</ref>。展覧会の構成は、主にルノワールが取り仕切った<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 234)]]。</ref>。 |

|||

ルノワールは、7点を出品し、『踊り子』、『桟敷席』、『パリジェンヌ(青衣の女)』など風俗画5点、風景画1点、静物画1点であった<ref>[[#木村|木村 (2012: 158)]]。</ref>。 |

|||

しかし、第1回展は、世間から厳しい酷評にさらされた。第1回展の開会後間もない4月25日、『{{仮リンク|ル・シャリヴァリ|en|Le Charivari}}』紙上で、評論家[[ルイ・ルロワ]]が、この展覧会を訪れた人物が余りにひどい作品に驚きあきれる、というルポルタージュ風の批評「印象派の展覧会<ref group="注釈">{{Wikisource-inline|印象派の展覧会|3=日本語訳}}</ref>」を発表した。その中で、ルノワールの『踊り子』について、作者を「[[アルマン・ギヨマン|ギヨマン]]」と誤記しているが、人物が背景に溶け込むような不明瞭な輪郭を批判している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 89)]]、[[#西岡|西岡 (2016: 14)]]。</ref>。この文章がきっかけで、「印象主義」「印象派」という呼び名が世に知られるようになり、次第にこのグループの名称として定着し、画家たち自身によっても使われるようになった<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 上82-84)]]。</ref>。 |

|||

1874年の第1回印象派展終了後、モネ、ルノワール、マネ、シスレー、カイユボットは、アルジャントゥイユに集まり、共に制作した。モネとルノワールは、同じ構図・モチーフで『アルジャントゥイユの帆船』を制作しているが、モネが現実から抽出した要素をパターン化して表現しているのに対し、ルノワールは現実の情景をより忠実に描いており、また、人物が強調されており、2人の個性の違いを示している<ref>[[#島田・セーヌ|島田 (2011: 120-24)]]。</ref>。モネの回想によれば、1874年、マネとルノワールが、アルジャントゥイユのモネの家で、モネの妻カミーユと息子ジャンを一緒に描いたことがあったが、マネは、モネに、「あの青年には才能がない。君は友人なら、絵を諦めるように勧めなさい。」と言ったという。もっとも、マネは、心からルノワールを賞賛していたので、このエピソードは、ルノワールと競い合ったマネの苛立ちを表したものにすぎないとも指摘されている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 254)]]。</ref>。 |

|||

同年(1874年)12月17日、サン=ジョルジュ通りのルノワールのアトリエで、共同出資会社の総会が開かれ、債務清算のため共同出資会社を解散することが決まった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 106)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Auguste Renoir - Pont Neuf, Paris - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|ポンヌフ (ルノワール)|fr|Le Pont-Neuf|label=ポンヌフ}}』1872年。油彩、キャンバス、75.3 × 93.7 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ワシントン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ワシントンD.C.]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.52202.html |title=Pont Neuf, Paris |publisher=National Gallery of Art |accessdate=2017-04-12}}</ref>。 |

|||

File:Pierre-Auguste Renoir, La loge (The Theater Box).jpg|桟敷 <br />1874年 [[コートールド・ギャラリー]](ロンドン) |

|||

ファイル:Renoir Parisiennes in Algerian Costume or Harem.jpg|『アルジェリア風のパリの女たち(ハーレム)』1872年。油彩、キャンバス、156 × 128.8 cm。[[国立西洋美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.nmwa.go.jp/jp/collection/1959-0182.html |title=アルジェリア風のパリの女たち(ハーレム) |publisher=国立西洋美術館 |accessdate=2017-04-25}}</ref>。 |

|||

Image:Pierre-Auguste Renoir 006.jpg|ぶらんこ <br />1876年 オルセー美術館 |

|||

ファイル:Renoir-Monet painting.png|『アルジャントゥイユの庭で制作するモネ』1873年。油彩、キャンバス、47 × 60 cm。{{仮リンク|ワズワース・アセニウム|en|Wadsworth Atheneum}}([[ハートフォード (コネチカット州)|ハートフォード]])。 |

|||

File:Pierre-Auguste Renoir - Torse, effet de soleil.jpg|陽光を浴びる裸婦<br />1875年 オルセー美術館 |

|||

ファイル:Renoir Riding in the bois de Boulogne.jpg|『ブーローニュの森の朝の乗馬』1873年。油彩、キャンバス、226 × 262 cm。[[ハンブルク美術館]]。1873年サロン落選、落選展出品。 |

|||

File:Pierre-Auguste Renoir 094.jpg|シャルパンティエ夫人と子どもたち <br />1878年 [[メトロポリタン美術館]] |

|||

ファイル:The Dancer - Pierre-Auguste Renoir.JPG|『踊り子』1874年。油彩、キャンバス、142.5 × 94.5 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ワシントン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ワシントンD.C.]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.1211.html |title=The Dancer |publisher=National Gallery of Art |accessdate=2017-04-12}}</ref>。第1回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir, La loge (The Theater Box).jpg|『{{仮リンク|桟敷席|en|La Loge}}』1874年。油彩、キャンバス、80 × 64 cm。[[コートールド・ギャラリー]]<ref>{{Cite web |url=http://courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-displays/archive/renoir-at-the-theatre-looking-at-la-loge |title=Renoir at the Theatre: Looking at La Loge |publisher=Courtauld Gallery |accessdate=2017-04-12}}</ref>。第1回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 089.jpg|『パリジェンヌ(青衣の女]』1874年。油彩、キャンバス、163.2 × 108.3 cm。{{仮リンク|カーディフ国立博物館|en|National Museum Cardiff}}<ref>{{Cite web |url=https://museum.wales/art/online/?action=show_item&item=1534 |title=The Parisian Girl [La Parisienne] |publisher=National Museum Wales |accessdate=2017-04-12}}</ref>。第1回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Madame Monet and her Son.jpg|『モネ夫人と息子』1874年。油彩、キャンバス、50.4 × 68 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ロンドン]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.52204.html |title=Madame Monet and Her Son |publisher=National Gallery of Art |accessdate=2017-04-17}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - La Seine à Argenteuil.jpg|『アルジャントゥイユの帆船』1874年。油彩、キャンバス、50.2 × 65.4 cm。[[ポートランド美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.portlandartmuseum.us/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=8022;type=101 |title= The Seine at Argenteuil |publisher=Portland Art Museum |accessdate=2017-04-22}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

=== 第2回・第3回印象派展(1875年-1877年) === |

|||

=== 1880年代以降 === |

|||

ルノワールは、[[1875年]]初め、『婦人と2人の娘』の肖像画の依頼を1200フランで受けた。このことがきっかけで、競売場{{仮リンク|オテル・ドゥルオ|en|Hôtel Drouot}}での競売会を思い付き、モネ、シスレー、[[ベルト・モリゾ]]を誘って、同年3月24日、競売会を開いた。ルノワールは、20点を出品した。参加者の嘲笑を浴び、結果は芳しくなかったが、デュラン=リュエルは、ルノワールの2点を含む18点を購入している。また、収集家で出版業者の{{仮リンク|ジョルジュ・シャルパンティエ|fr|Georges Charpentier}}は、ルノワール3点を購入している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 106-08)]]。</ref>。税官吏{{仮リンク|ヴィクトール・ショケ|fr|Victor Chocquet}}も、競売会を見て、ルノワールに妻の肖像画を依頼した。こうしてルノワールとショケの間には友情が生まれ、ルノワールはショケをセザンヌやモネに紹介した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 109-10)]]。</ref>。シャルパンティエ夫妻もルノワールの重要なパトロンとなり、ルノワールは、シャルパンティエの家で、[[ギ・ド・モーパッサン]]、[[エミール・ゾラ]]といった文学者や、各界の名士、後に絵のモデルを務める女優ジャンヌ・サマリーとも知り合った<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 81)]]。</ref>。 |

|||

しかし、ルノワールは、1880年代前半頃から、光の効果におぼれ形態を見失った印象派の技法に疑問を持ち始める。[[1881年]]のイタリア旅行で[[ラファエロ・サンティ]]らの古典に触れてからはこの懐疑はさらに深まった。この時期、特に1883年頃からの作品には新古典派の巨匠[[ドミニク・アングル|アングル]]の影響が顕著で、明快な形態、硬い輪郭線、冷たい色調が目立つ。 |

|||

並行して、1875年のサロンにも応募したが、落選した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 110)]]。</ref>。 |

|||

1890年代に入ると、ルノワール本来の暖かい色調が戻り、[[カトリーヌ・エスラン]]などをモデルとして豊満なヌードを数多く描いた。 |

|||

この頃、ルノワールは、絵の売上げが増えてきたことで、サン=ジョルジュ通りのアトリエのほかに、[[モンマルトル]]のコルトー通りにも庭付き一軒家のアトリエを借りることができた。そこで、『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』の制作に取り掛かった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 106, 108)]]、[[#木村|木村 (2012: 159)]]。</ref>。サン=ジョルジュ通りのアトリエには、相変わらず、リヴィエール、{{仮リンク|エドモン・メートル|fr|Edmond Maître}}、[[テオドール・デュレ]]、ヴィクトール・ショケといった友人たちが集まった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 275)]]。</ref>。 |

|||

1898年頃から[[リューマチ]]性[[疾患]]に悩まされ、晩年は車椅子で制作を続けた。ただし、「指に筆をくくりつけて描いた」というのは伝説の域を出ないようである<ref>André, Albert: ''Renoir''. Crés, 1928.</ref>。[[1903年]]からは南仏の[[カーニュ=シュル=メール|カーニュ]]に移り住み、[[1907年]]レ・コレットと呼ばれる広大な地所を購入し、この地で死を迎えた。ルノワールの作品総目録(カタログ・レゾネ)は現在編集中だが、4000点は下らないだろうと言われている。 |

|||

1876年2月になり、ルノワールは、親友アンリ・ルアールとともに、[[ギュスターヴ・カイユボット]]に宛てて、第2回グループ展の開催を提案している。ルノワールが熱心だったのは、前年のオテル・ドゥルオでの競売会が不調だったこと、サロンにも落選したこと、マネのサロン入選作も激しい非難に遭ったことなどが理由と考えられる。ショケもこれを後押しした<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 110-11)]]。</ref>。そして、3月-4月、デュラン=リュエルの画廊で'''第2回印象派展'''が開かれた。ルノワールは、『習作(陽光の中の裸婦)』など18点を出品した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 112, 264-65)]]。</ref>。 |

|||

ルノワールは日本にも早くから紹介され、その親しみやすい画風のためか愛好者も多い。また、[[梅原龍三郎]]をはじめ多くの画家に直接・間接に影響を与えている。 |

|||

批評家{{仮リンク|アルベール・ヴォルフ|en|Albert Wolff (journalist)}}は、「パリ暦」と題する文章で印象派を酷評した上、ルノワールについて次のように書いた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009: 115-17)]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|さて、ルノワール氏には次のことを説明してほしい。女性の[[トルソー]](胴体)は、死体の完全な腐敗状態を示す、紫色がかった緑色の斑点を伴う分解中の肉の塊ではないことを!|アルベール・ヴォルフ|『[[フィガロ (新聞)|フィガロ]]』1876年4月3日}} |

|||

これは、ルノワールの『陽光の中の裸婦』に対する批評であるが、ルノワールが、戸外で肌に落ちる影を紫色や緑色を使って表現したのに対し、物の固有色を重視するアカデミズム絵画の立場からは理解されず、腐敗しているようにしか見えなかったことを示している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 117)]]。</ref>。他方、[[エミール・ゾラ]]は、ルノワールの肖像画を賞賛した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 120)]]。</ref>。 |

|||

[[1877年]]、'''第3回印象派展'''が開かれた。カイユボットが中心となって推進し、ドガ、モネ、ピサロ、ルノワール、シスレー、モリゾ、セザンヌが賛同した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 126)]]。</ref>。ルノワールは、モネ、ピサロ、カイユボットとともに展示委員を務めた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 131)]]。</ref>。ルノワールが出品した21点の中でも、『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』は特に注目を集めた。[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]は、モンマルトルの丘の中腹にある舞踏場で、庶民の憩いの場所であった。巨大な作品であったため、アトリエから舞踏場まで、友人たちがキャンバスを運んだという。美術批評家{{仮リンク|ジョルジュ・リヴィエール (美術批評家)|fr|Georges Rivière (critique d'art)|label=ジョルジュ・リヴィエール}}は、ルノワールの勧めにより、第3回展参加者らを紹介する小冊子『印象派』を刊行した。リヴィエールは、その中で、『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』について、「この作品は、サロンを賑わす芝居がかった物語画([[歴史画]])に匹敵する現代の真の物語画である」と述べた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 131-32, 268-69)]]。</ref>。この絵はカイユボットが買い取ってくれたが、全体的には展覧会の売れ行きは不調であった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 145)]]。</ref>。 |

|||

第3回印象派展最終日の1877年5月28日、オテル・ドゥルオで、カイユボット、ピサロ、シスレーとともに競売会を開いたが、その成果も芳しくなかった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 145-46)]]。</ref>。 |

|||

マネやドガら、カフェ・ゲルボワの常連は、カフェ・ド・ラ・ヌーヴェル・アテーヌで飲むことが増えた。グループ展のメンバーには、パリを離れる者が多かったが、パリに残ったルノワールは、サン=ジョルジュ通りとモンマルトルのアトリエの間にカフェがあったこともあり、頻繁に顔を出した。ルノワールは、この頃、工芸品への興味を持っており、カフェでも、19世紀に美しい家具や時計を制作できる人がいないことに文句を漏らしていた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 287, 291)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Torse, effet de soleil.jpg|『習作(陽光の中の裸婦)』1876年頃。油彩、キャンバス、81 × 65 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=1 |title=Etude. Torse, effet de soleil |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-13}}</ref>。第2回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Suzanne Valadon - Dance at Bougival.jpg|[[ブージヴァルのダンス]]1883年 [[ボストン美術館]] |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette.jpg|『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』1876年。油彩、キャンバス、131 × 175 cm。オルセー美術館<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/bal-du-moulin-de-la-galette-7083.html |title=Bal du moulin de la Galette |publihser=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-13}}</ref>。第3回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 019.jpg|[[都会のダンス]]<br />1882 - 83年 [[オルセー美術館]] |

|||

ファイル:Auguste Renoir - The Swing - Google Art Project.jpg|『ぶらんこ』1876年。油彩、キャンバス、92 × 73 cm。オルセー美術館<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/la-balancoire-385.html |title=La balançoire |publihser=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-13}}</ref>。第3回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 021.jpg|浴女たち 1887年頃<br/>[[フィラデルフィア美術館]]<br/>「アングル風」の時代の代表作 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Georgette Charpeitier Seated.jpg|『すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢』1876年。油彩、キャンバス、98 × 71 cm。[[ブリヂストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.bridgestone-museum.gr.jp/collection/category_01/ |title=印象派とその周辺 |publisher=ブリヂストン美術館 |accessdate=2017-04-14}}</ref>。第3回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Autoportrait 5.JPG|自画像 1910年 個人蔵 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

=== サロンへの復帰(1878年-1880年) === |

|||

== 作品例 == |

|||

ルノワールは、シャルパンティエの勧めもあって、'''[[1878年]]のサロン'''に応募した。「グレールの弟子」として応募した『一杯のショコラ』が入選した。このことは、シスレー、セザンヌ、モネのサロン応募を誘発することになるが、ドガは、印象派展参加者はサロンに応募すべきでないという主張を持っており、印象派グループの中での考え方の違いが深刻になってきた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 146)]]。</ref>。当時のサロンは、一般大衆にとって作品の評価を保証する存在であり、労働者階級出身で経済的に苦しいルノワールには、サロンに入選して作品が売れることが切実な問題であった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 149-50)]]。</ref>。 |

|||

1878年5月、[[テオドール・デュレ]]は、『印象派の画家たち』と題する小冊子を出版し、モネ、シスレー、ピサロ、ルノワール、ベルト・モリゾの5人を印象派グループの先導者として選び出し、解説を書いた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 144)]]。</ref>。 |

|||

'''[[1879年]]のサロン'''には、2点が入選した。そのうち女優{{仮リンク|ジャンヌ・サマリー|en|Jeanne Samary}}の立像は注目されなかったが、『シャルパンティエ夫人とその子どもたち』は、目立つ場所に展示され、称賛を受けた。これは、モデルのシャルパンティエ夫人の知名度によるところが大きかったと考えられる<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 149)]]。</ref>。画中のシャルパンティエ夫人は、黒いドレスを着ており、それまでの印象派の美学に対する挑戦であった。一時的に[[戸外制作]]もやめていた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 300)]]。</ref>。ピサロは、支援者{{仮リンク|ウジェーヌ・ミュレ|fr|Eugène Murer}}への手紙の中で、「ルノワールはサロンで大成功を収めました。彼はついにやったと思います。それはとても結構なことです。貧乏はとても辛いですから。」と書いている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 306)]]。</ref>。シャルパンティエ家でこの絵を見た[[マルセル・プルースト]]もその優美さを称賛した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 300)]]。</ref>。その頃から、肖像画の注文が増えてきた<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 47)]]。</ref>。 |

|||

その年の4月には、ドガが中心となって第4回印象派展が開かれたが、ドガの主張により、サロンに応募する者は参加させないこととされ、展覧会の名称も「独立派(アンデパンダン)展」とされた。サロンに応募していたルノワールは参加せず、セザンヌや[[アルマン・ギヨマン]]も同様の理由で参加しなかった。モネも、当初サロン応募に傾いていたが、カイユボットの説得によって参加を決めた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 150-52)]]。</ref>。 |

|||

その年の6月、シャルパンティエ夫妻が、創刊した「ラ・ヴィ・モデルヌ」誌のギャラリーで、ルノワールのパステル展を開いた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 187)]]。</ref>。これと併せて、弟エドモンが、「ラ・ヴィ・モデルヌ」誌に、兄の作品を包括的に紹介した記事を載せた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 307)]]。</ref>。 |

|||

1879年、ルノワールは、モデルをしていた女性マルゴを病気で亡くし、落ち込んでいた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 307)]]。</ref>。同年夏、シャルパンティエを通じて知り合った友人の収集家ポール・ベラールが[[ディエップ (セーヌ=マリティーム県)|ディエップ]]近くのヴァルジュモンに持つ地所を訪れ、親しく交友するようになった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 307)]]。</ref>。ヴァルジュモンからパリに戻った頃、サン=ジョルジュ通りの大衆食堂で、お針子をしていた女性アリーヌ・シャリゴと出会った。アリーヌは、ルノワールの絵のモデルをするようになり、同棲を始めた<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 50)]]。</ref>。しかし、ルノワールは、労働者階級出身のアリーヌとの交際を周囲にはひた隠しにしていた<ref>[[#木村|木村 (2012: 168)]]。</ref> |

|||

'''[[1880年]]のサロン'''は、[[芸術アカデミー]]が主催する最後のサロンであった。ルノワールは、2点が入選した。この年には、ルノワールだけでなくモネも、印象派展(第5回展)を離脱してサロンに応募した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 180)]]。</ref>。ルノワールは、サロンの門戸を広げる改革案を公表したが、注目されるには至らなかった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 317)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:『{{仮リンク|女優ジャンヌ・サマリーの立像|fr|Portrait de Jeanne Samary en pied}}』1878年。油彩、キャンバス、174 × 105 cm。[[エルミタージュ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/!ut/p/a1/lZBBb4MwDIX_Cj1wzGwgoekxYtOkSh0b09QmF5QyYGkh0BJt-_kLt13arT7Zkv38vQcKdqCs_jStdmawuptnlZa5EGmUZLjOM3aPIi-eWZE9PWJEYQsKVGdbkAc9t5V1o_sAedS9mcrahvg1nI9TMDSBPrsQMboLRm2sM7adQoz5Eul8N1bmHSSvV_sVbzRJGVJCqU4JxzomkU4qzmhT71nkmaRnwgsl8F_I1xWkf7G8pJFuYnidNbbZpnx5eyj89q8EbnCy_gvVWzWH00kJH-xgXf3tYHdTsmPf86QnOyRa8oR1rVgsfgCA0XzA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ |title=Portrait of the Actress Jeanne Samary |publisher=The State Hermitage Museum |accessdate=2017-04-15}}</ref>。 |

|||

ファイル:Mlle Irene Cahen d'Anvers.jpg|イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢<br />1880年 [[ビュールレ・コレクション]](チューリッヒ) |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 094.jpg|『シャルパンティエ夫人とその子どもたち』1878年。油彩、キャンバス、153.7 × 190.2 cm。[[メトロポリタン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.metmuseum.org/art/collection/search/438815 |title=Madame Georges Charpentier (Marguérite-Louise Lemonnier, 1848–1904) and Her Children, Georgette-Berthe (1872–1945) and Paul-Émile-Charles (1875–1895) |publisher=The Metropolitan Museum of Art |accessdate=2017-04-14}}</ref>。1879年サロン入選。 |

|||

ファイル:Renoir, Pierre-Auguste - The Two Sisters, On the Terrace.jpg|二人の姉妹(テラスにて)<br />1881年 [[シカゴ美術館]] |

|||

ファイル:Mlle Irene Cahen d'Anvers.jpg|『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢』1880年。油彩、キャンバス、65 × 54 cm。[[ビュールレ・コレクション]]<ref>{{Cite web |url=http://www.buehrle.ch/works_detail.php?lang=en&id_pic=62 |title=Portrait Mademoiselle Irène Cahen d`Anvers (Little Irene), 1880 |publisher=Foundation E.G. Bührle Collection |accessdate=2017-04-15}}</ref>。 |

|||

ファイル:Renoir23.jpg|ピアノに寄る少女たち<br />1892年 オルセー美術館 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 050.jpg|浴女<br />1892年 メトロポリタン美術館 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Baigneuse aux cheveux longs (1).jpg|長い髪の浴女<br /> 1895年 [[オランジュリー美術館]] |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 030.jpg|泉による女<br />1895年 クリーヴランド美術館 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 127.jpg|眠る浴女<br /> 1897年 [[オスカー=ラインハルト・コレクション]](ドイツ、ヴィンタートゥール) |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Trois Baigneuses au crabe.jpg|水浴の女たち<br />1910年頃 ポール・ローゼンバーグ画廊(ニューヨーク) |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

=== アルジェリア旅行・イタリア旅行(1880年代初頭) === |

|||

== ルノワールを題材とした作品 == |

|||

[[1881年]]初頭から、経済的危機を脱したデュラン=リュエルが、ルノワールの作品を定期的に購入し始めた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 325-26)]]。</ref>。ルノワールは、この年3月から4月にかけて、[[アルジェリア]]に旅行した<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 203-04)]]。</ref>。ここでドラクロワを魅了した色彩豊かなオリエントに惹かれ、ドラクロワに倣い、『モスク』を描いた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 326)]]。</ref>。ルノワールは、旅行先の[[アルジェ]]から、デュラン=リュエルに宛てて、サロンに応募する理由について次のように書いている<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 148)]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|私がなぜサロンに作品を送るのか、あなたに説明しようと思う。サロンを通さずに絵画と結びつき得る美術愛好家はパリには15人もいない。サロンに入選しない画家の作品を1点も買おうとしない人は15万人はいます。これが、毎年少なくとも2点の肖像画をサロンに送っている理由です。}} |

|||

同年(1881年)夏には、ヴァルジュモンにあるポール・ベラールの別荘で過ごし、近くの{{仮リンク|オート=シュル=メール|en|Hautot-sur-Mer|label=プールヴィル}}、{{仮リンク|ヴァランジュヴィル=シュル=メール|en|Varengeville-sur-Mer}}、[[ディエップ (セーヌ=マリティーム県)|ディエップ]]を訪れた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 203-04)]]。</ref>。'''1881年のサロン'''は、アカデミーから{{仮リンク|フランス芸術家協会|en|Société des Artistes Français}}に移管されて初めてのサロンであった。ルノワールは、『ピンクと青、カーン・ダンヴェール家のアリスとエリザベート』と肖像画1点を入選させた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 196)]]。</ref>。第6回印象派展には参加していない<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 204)]]。</ref>。かつての印象派グループは、ピサロを中心としたグループ、ドガを中心としたグループ、そして今や印象派展を離脱してサロンに戻ったルノワール、モネ、シスレー、セザンヌらのグループの三つに分裂していた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 323)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Raphael Galatea.jpg|thumb|right|150px|[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]『ガラテアの勝利』1514年頃。]] |

|||

同年(1881年)10月、ルノワールは、突然[[イタリア]]に旅立ち、まず[[ヴェネツィア]]に滞在した。その地から、シャルパンティエ夫人に、「私は[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]の作品を見たいという願望に取り憑かれました。」と書いている。そして、11月21日には、[[ナポリ]]からデュラン=リュエルに、「私は[[ローマ]]でラファエロの作品を見てきました。非常に素晴らしい。私はそれをもっと早く見ておくべきでした。……私は油彩画なら[[ドミニク・アングル]]が好きです。しかしラファエロの[[フレスコ]]画には、驚くべき単純さと偉大さがあります。」と書き送っている<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 204)]]。</ref>。ルノワールは、当初は、ラファエロを模倣するアカデミズム絵画を侮蔑しており、冷やかしのために見に行ったようだが、ローマの[[バチカン宮殿]]「[[ラファエロの間|署名の間]]」や{{仮リンク|ヴィラ・ファルネジーナ|en|Villa Farnesina}}の『{{仮リンク|ガラテアの勝利|en|Galatea (Raphael)}}』を見て感動した<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 52-53)]]。</ref>。なお、この時のイタリア旅行には、アリーヌ・シャリゴも同行した<ref>[[#木村|木村 (2012: 168)]]。</ref>。 |

|||

[[1882年]]1月には、友人から紹介状をもらって[[パレルモ]]で作曲家[[リヒャルト・ワーグナー]]に会い、短時間でその肖像画を描いた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 329-30)]]。</ref>。その後、パリに戻る予定を変更し、[[マルセイユ]]郊外の[[エスタック]]に[[ポール・セザンヌ]]を訪ね、共に制作した。2月初め、エスタックで風邪を引いて肺炎を起こし、療養した。そのような折、カイユボットとデュラン=リュエルから、第7回印象派展への参加を促す手紙が届いた。ルノワールは、デュラン=リュエルに次のように回答している<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 204-05)]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|あなたがお持ちの私の絵はあなたのものです。それらの絵をあなたが展示するのを妨げることはできません。しかし、展示するのは私ではありません。<br/>……もちろん私はどんなことがあっても、ピサロと[[ポール・ゴーギャン|ゴーギャン]]の結託には関与しませんし、一時といえども独立派(アンデパンダン)と呼ばれるグループに含まれることは受け入れられません。}} |

|||

'''第7回印象派展'''は、内紛の末、デュラン=リュエルが仲介して1882年3月に開催にこぎつけたが、出品作品の大半がデュラン=リュエルの所蔵品であった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 201-02, 207)]]。</ref>。ルノワールの出品作は、デュラン=リュエルが選定した25点で、うち9点がヴェネツィアやアルジェ、セーヌ川の風景画、5点が静物画、その他は風俗画である。批評家{{仮リンク|フィリップ・ビュルティ|en|Philippe Burty}}は、ヴェネツィアとアルジェの太陽の光にあふれた風景画、そして『扇を持つ女性』を絶賛した。他方、大作『[[舟遊びをする人々の昼食]]』は、この展覧会ではそれほどの評価を得られなかった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 208-10)]]。</ref>。『舟遊びをする人々の昼食』では、テーブル上の静物や、遠景のセーヌ川の描写は印象主義的であるが、人物の明確な輪郭線や、左下から右上に向かう構図は、この頃から古典主義への関心が強まったことを示している<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 48)]]。</ref>。 |

|||

'''1882年のサロン'''には『青いリボンをつけたイヴォンヌ・グランレル』、'''1883年のサロン'''には『クラピソン夫人の肖像』を入選させた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 219)]]。</ref>。1883年4月には、デュラン=リュエルが{{仮リンク|マドレーヌ大通り|en|Boulevard de la Madeleine}}に新しく開いた画廊で、ルノワールの個展が開かれた<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 223)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Auguste Renoir - The Mosque - Google Art Project.jpg|『モスク』1881年。油彩、キャンバス、73.5 × 92 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/la-mosquee-16987.html |title=The Mosque |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-24}}</ref>。 |

|||

ファイル:Renoir Mlles Cahen d Anvers.jpg|『{{仮リンク|ピンクと青、カーン・ダンヴェール家のアリスとエリザベート|en|Pink and Blue (Renoir)}}』1881年。油彩、キャンバス、119 × 74 cm。[[サンパウロ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=272 |title=Rosa e Azul (As Meninas Cahen d´Anvers) |publisher=Museu de Arte de São Paulo |accessdate=2017-04-14}}</ref>。1881年サロン入選。 |

|||

ファイル:Auguste Renoir 1881.jpg|『[[舟遊びをする人々の昼食]]』1880-81年。油彩、キャンバス、130.2 × 175.6 cm。[[フィリップス・コレクション]]([[ワシントンD.C.]])<ref>{{Cite web |url=http://www.phillipscollection.org/collection/browse-the-collection?id=1637 |title=Luncheon of the Boating Party |publisher=The Phillips Collection |accessdate=2017-04-14}}</ref>。第7回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Femme à l'éventail.jpg|『{{仮リンク|扇を持つ女性|fr|La Femme à l'éventail (Renoir)}}』1881年。油彩、キャンバス、65 × 50 cm。[[エルミタージュ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/!ut/p/a1/lZAxb4MwEIX_ChkYXR8YYzJatKoUKaWlqoK9ICcY6gQMCVbbn1-zdUnb3HQn3b373sMSV1ha9WE65cxoVb_MMq0LztOI5LApcnoPvCifaZk_PUKU4B2WWPa2w-KolvZg3eTesTipwcy1tiF8jpfTHIxtoC4uBIjugkkZ64zt5hDijAFd7qaDabBI1FqTNtGINOs9SnTL0J4CQyzWKmooSSk0nkl4JrhSHP6F_LuC8C_YNY10G-PXRWOXb-uXt4fSb_9I4AYnm79QvVVzPJ8l98GO1ukvh6ubkp2GISMDqgApkRHad3y1-gYe3feF/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ |title=Girl with a Fan |publisher=The State Hermitage Museum |accessdate=2017-04-14}}</ref>。第7回印象派展出品。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Two Sisters (On the Terrace) - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|2人の姉妹(テラスにて)|en|Two Sisters (On the Terrace)}}』1881年。油彩、キャンバス、100.4 × 80.9 cm。[[シカゴ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/14655/ |title=Two Sisters (On the Terrace), 1881 |publisher=Art Institute Chicago |accessdate=2017-04-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre Auguste Renoir, Vue de Venise (Le Palais des Doges), 1881.jpg|『ヴェネツィアのパラッツォ・ドゥッカーレ』1881年。油彩、キャンバス、54 × 65 cm。{{仮リンク|クラーク美術館|en|Clark Art Institute}}([[マサチューセッツ州]]ウィリアムズタウン)。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Richard Wagner.jpg|『リヒャルト・ワーグナーの肖像』1882年。油彩、キャンバス、53 × 46 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/richard-wagner-11042.html |title=Richard Wagner |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-14}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

=== 古典主義への回帰(1880年代半ば-後半) === |

|||

ルノワールは、イタリア旅行でのラファエロとの出会いを機に、[[ニコラ・プッサン]]から[[新古典主義]]に至る絵画に興味を持つようになり、色彩重視からデッサン重視に転向した。そして、1883年頃から1888年頃にかけて、写実性の強い「アングル風」の時代が訪れる<ref>[[#木村|木村 (2012: 169)]]。</ref>。 |

|||

1882年末から1883年にかけて、ダンス3部作と言われる『[[ブージヴァルのダンス]]』、『[[田舎のダンス]]』、『[[都会のダンス]]』を制作した。『田舎のダンス』の女性のモデルはアリーヌ・シャリゴ、その他の2作品のモデルは[[シュザンヌ・ヴァラドン]]である<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 54-55)]]。</ref>。この当時、ルノワールは2人と二股の交際をしていたようで、1883年12月にシュザンヌが産んだ画家[[モーリス・ユトリロ]]の父親は、ルノワールであるとする説が根強い<ref>[[#木村|木村 (2012: 170)]]。</ref>。 |

|||

1883年4月には、デュラン=リュエルが{{仮リンク|マドレーヌ大通り|en|Boulevard de la Madeleine}}に新しく開いた画廊で、ルノワールの個展が開かれた。デュラン=リュエルは、これと並行して海外での売出しを図り、[[ロンドン]]のニュー・ボンド・ストリートの画廊で開いた印象派の展覧会に、ヴェネツィアの風景画や『ブージヴァルのダンス』を含むルノワール9点を展示した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 345)]]。</ref>。 |

|||

同年(1883年)12月、モネとともに、新しいモティーフを探しに、地中海沿岸への短い旅に出た。モネは、この旅行について、「ルノワールとの楽しい旅は、なかなか素晴らしかったのですが、制作するには落ち着きませんでした。」と述べている。2人の関心が変化したこともあり、かつてのように共同制作から成果を得る手法は難しくなったことを示している<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 349)]]。</ref>。 |

|||

[[1885年]]3月、アリーヌとの間に、後に俳優となる長男{{仮リンク|ピエール・ルノワール|en|Pierre Renoir}}が生まれた<ref>[[#木村|木村 (2012: 170)]]。</ref>。その後、母子の健康のためと経済的理由から、一家は、[[ジヴェルニー]]に近い{{仮リンク|ラ・ロシュ=ギュイヨン|en|La Roche-Guyon}}に移った<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 61)]]。</ref>。この地から、デュラン=リュエルに宛てて、「私は昔の絵の柔らかい優美な描き方を、これから先再び取り入れていくことにしました。……新しさは全然ありませんが、18世紀の絵画を引き継ぐものです。」と書いている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 350)]]。</ref>。 |

|||

デュラン=リュエルは、[[1886年]]4月、[[ニューヨーク]]で「パリ印象派の油絵・パステル画展」を開き、ルノワールの作品38点もその中に含まれていた。この展覧会は、アメリカの収集家が印象派に関心を持ち始める契機となった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 232)]]。</ref>。同じ年、最後のグループ展となる第8回印象派展が開かれたが、画商[[ジョルジュ・プティ]]の国際美術展に参加を決めていたモネ、ルノワールは参加しなかった<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 235)]]、[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 47)]]。</ref>。また、モネとともに、[[ブリュッセル]]の[[20人展]]にも参加した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 377)]]。</ref>。 |

|||

1887年までにかけて、それまでに制作した女性裸体画の集大成として『大水浴図』を制作した。ルノワールは、この作品のためにデッサンや習作を重ねた。作品の中には、明確な輪郭線となめらかな表面の部分と、筆触を残して色彩を強調した部分とが混在している<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 58-59)]]。</ref>。彼は、この作品を1887年のジョルジュ・プティの展覧会に出品した。ピサロは、「彼の試みは理解できます。同じところに留まっていたくないのは分かりますが、線に集中しようとしたために色彩への配慮がなく、人物が1人1人ばらばらです。」と評したが、一般大衆の評価はむしろ好意的だった。[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]もこの作品を高く評価した。ルノワールは、デュラン=リュエルに、「私は、大衆に認めてもらえる一段階を、小さな一歩ではありますが、進んだと思っています。」と書いている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 389-90)]]。</ref>。 |

|||

[[1888年]]初めには、[[エクス=アン=プロヴァンス]]の{{仮リンク|ジャス・ド・ブッファン別荘|en|Bastide du Jas de Bouffan}}にセザンヌを訪れ、一緒に制作した。ルノワールは、この年、激しい神経痛に見舞われるようになった。再び自分の作品に不満を持つようになり、美術批評家の{{仮リンク|ロジェ・マルクス|fr|Roger Marx}}に「私は、自分がこれまでに行ってきた全てを駄目だと感じており、それが展示されているのを見るのは、私にとって最も辛いことです。」と書き、[[パリ万国博覧会 (1889年)|パリ万国博覧会]]への展示に難色を示している<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 393)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Suzanne Valadon - Dance at Bougival - 02.jpg|『[[ブージヴァルのダンス]]』1883年。油彩、キャンバス、181.9 × 98.1 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/dance-at-bougival-32592 |title=Dance at Bougival |publisher=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2017-04-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre Auguste Renoir - Country Dance - Google Art Project.jpg|『[[田舎のダンス]]』1883年。油彩、キャンバス、180 × 90 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/danse-a-la-ville-8844.html |title=City Dance. Country Dance |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 019.jpg|『[[都会のダンス]]』1883年。油彩、キャンバス、179.7 × 89.1 cm。オルセー美術館<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=12 |title=Danse à la ville |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir, French - The Large Bathers - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|大水浴図 (ルノワール)|fr|Les Grandes Baigneuses (Renoir)|label=大水浴図}}』1884-87年。油彩、キャンバス、117.8 × 170.8 cm。[[フィラデルフィア美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.philamuseum.org/collections/permanent/59196.html |title=The Large Bathers |publisher=Philadelphia Museum of Art |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

=== 評価の確立(1890年代) === |

|||

[[1890年]]には、[[レジオンドヌール勲章]]の授与を打診されたが、辞退している<ref>[[#木村|木村 (2012: 171)]]。</ref>。また、この年、7年ぶりにサロンに出品し、これを最後にサロンから引退した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 393)]]。</ref>。この年、アリーヌと正式に結婚した<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 62)]]。</ref>。同年頃、ルノワール一家は、モンマルトルの丘のジャラルドン通りにある「ラ・ブルイヤール(霧の館)」に引っ越した<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 63)]]。</ref>。 |

|||

[[1892年]]、美術局長官ルージョンから、[[リュクサンブール美術館]]で展示すべき作品の制作依頼を受け、ピアノを演奏する女性を描いた油彩画5点、パステル画1点を集中的に制作した。これには、詩人[[ステファヌ・マラルメ]]、美術批評家ロジェ・マルクスの働きかけがあった。現在オルセー美術館に収蔵されている作品が、政府買上げとなったもので、全体が暖かい色調で統一されている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 66)]]。</ref>。同じ年、デュラン=リュエル画廊でルノワールの回顧展が開かれ、好評を博した<ref>[[#木村|木村 (2012: 172)]]。</ref>。 |

|||

[[1894年]]、アリーヌとの間に、後に[[映画監督]]となる二男[[ジャン・ルノワール]]が生まれた<ref>[[#木村|木村 (2012: 173)]]。</ref>。この年、アリーヌの遠縁の女性ガブリエル・ルナールが、ルノワールの家のメイドとして働き始め、ジャンの世話をするだけでなく、ルノワールの絵のモデルも務めた。1896年の『画家の家族』には、「ラ・ブルイヤール」の庭先に、長男ピエールとその母親アリーヌ、幼いジャンとそれを支えるガブリエル、隣家の少女が勢揃いしているところが描かれている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 62)]]。</ref>。 |

|||

1894年2月、カイユボットが亡くなったが、カイユボットは、その[[遺言]]で、マネや印象派の作品68点を[[リュクサンブール美術館]]に、後に[[ルーヴル美術館]]に収蔵すべく[[遺贈]]しており、その遺言執行者としてルノワールを指名していた。そのため、ルノワールは、この遺言実現のため奔走することになった。しかし、保守的な美術界や世論は、コレクションの受入れに反対し、大きな論争となった。結局、[[1896年]]、コレクションの一部がリュクサンブール美術館に収蔵されることで妥協が成立した<ref>[[#木村|木村 (2012: 171)]]。</ref>。ルノワールの作品は8点中6点が受け入れられた<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 404)]]。</ref>。 |

|||

[[1897年]]、[[自転車]]から落ちて右腕を骨折し、これが原因で慢性[[関節リウマチ]]を発症した。その後は、療養のため冬を南フランスで過ごすことが多くなった<ref>[[#木村|木村 (2012: 173)]]。</ref>。1899年、友人の画家ドゥコンシーの勧めで、[[カーニュ=シュル=メール]]のサヴルン・ホテルに滞在し、この町に惹かれるようになった<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 70)]]。</ref>。 |

|||

[[1900年]]、レジオンドヌール勲章5等勲章を受章した<ref>[[#木村|木村 (2012: 172)]]。</ref>。 |

|||

[[1901年]]、アリーヌとの間に、三男クロードが生まれた<ref>[[#木村|木村 (2012: 173)]]。</ref>。その頃、モンマルトルの{{仮リンク|コーランクール通り|fr|Rue Caulaincourt}}に移った<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 65)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Auguste Renoir - Young Girls at the Piano - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|ピアノの前の少女たち|fr|Jeunes filles au piano}}』1892年。油彩、キャンバス、116 × 90 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/jeunes-filles-au-piano-17428.html |title=Young Girls at the Piano |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre Auguste Renoir La famille d artiste.jpg|『画家の家族』1896年。油彩、キャンバス、173 × 137.2 cm。[[バーンズ・コレクション]]<ref>{{Cite web |url=http://www.barnesfoundation.org/collections/art-collection/object/7002/the-artists-family-la-famille-de-lartiste |title=The Artist's Family |publisher=The Barnes Foundation |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

=== 南仏カーニュ(1903年-1919年) === |

|||

[[ファイル:Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer SAM 1566.JPG|thumb|right|180px|ルノワールが、1908年、カーニュのレ・コレットに建てた邸宅で、現在はルノワール美術館。]] |

|||

[[ファイル:Renoir, Pierre-Auguste, by Dornac, BNF Gallica.jpg|thumb|left|160px|1910年頃の写真。]] |

|||

[[1903年]]、南仏[[カーニュ=シュル=メール]]で、郵便局のある建物(ヴィラ・ド・ラ・ポスト)に住むようになった<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 65)]]。</ref>。 |

|||

[[1904年]]の[[サロン・ドートンヌ]]では一室を与えられ、[[1905年]]には、サロン・ドートンヌから名誉総裁の称号を授与された<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 251)]]。</ref>。[[1906年]]、[[メトロポリタン美術館]]がルノワールの『シャルパンティエ夫人とその子どもたち』を購入した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 410)]]。</ref>。 |

|||

[[1907年]]、カーニュ=シュル=メールのレ・コレットに別荘を買い、晩年をここで過ごした<ref>[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 252)]]。</ref>。しかし、リューマチが悪化し、[[1910年]]には歩くことができなくなり、[[車椅子]]での生活となった<ref>[[#木村|木村 (2012: 174)]]。</ref>。 |

|||

[[1911年]]10月、レジオンドヌール勲章4等勲章を受章した<ref>[[#木村|木村 (2012: 176)]]。</ref>。[[1912年]]、手術を受けたが、良い結果にはならなかった。この年、デュラン=リュエルがカーニュを訪れ、椅子から立ち上がることもできないルノワールの様子を見るが、「描く時は、かつてと変わらない、上機嫌で、幸福な彼を見ることができた。」と語っている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 411)]]。</ref>。動かない手に絵筆を縛り付けたルノワールの写真が残っている。晩年の彼を訪れた人によると、縛り付けた絵筆は制作中は外せないため、絵具を変える度に絵筆を洗わなければならず、画面とパレットと筆洗との間を慌ただしく行き来するうちに、腕は疲労で硬直していたという。こうした苦闘の中から、歓喜に満ちた作品を生み出していった<ref>[[#西岡|西岡 (2016: 118-89)]]。</ref>。 |

|||

[[1915年]]、妻アリーヌが亡くなった<ref>[[#木村|木村 (2012: 174)]]。</ref>。 |

|||

[[1919年]]2月、[[レジオンドヌール勲章]]3等勲章を受章した<ref>[[#木村|木村 (2012: 176)]]、[[#島田・挑戦|島田 (2009a: 251)]]。</ref>。その年、[[ルーヴル美術館]]が『シャルパンティエ夫人の肖像』を購入し、ルノワールは、美術総監に招かれ、自分の作品が憧れの美術館に展示されているのを見ることができた<ref>[[#木村|木村 (2012: 172-73)]]。</ref> |

|||

同年(1919年)12月3日、肺充血で亡くなった<ref>[[#木村|木村 (2012: 176)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Pierre-AugusteRenoir-1905-Terrace at Cagnes.png|『カーニュのテラス』1905年。油彩、キャンバス、46 × 55 cm。[[ブリヂストン美術館]]。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Femme nue couchée (Gabrielle).jpg|『{{仮リンク|横たわる裸婦 (ルノワール)|fr|Femme nue couchée (Renoir)|label=横たわる裸婦}}』1906年頃。油彩、キャンバス、67 × 160 cm。[[オランジュリー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orangerie.fr/en/artwork/reclining-nude-gabrielle |title=Reclining Nude (Gabrielle) |publisher=RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir 106.jpg|『アンブロワーズ・ヴォラールの肖像』1908年。油彩、キャンバス、81.6 × 65.2 cm。[[コートールド美術研究所]]。 |

|||

ファイル:Auguste Renoir - Claude Renoir in Clown Costume - Google Art Project.jpg|『{{仮リンク|道化の衣装のクロード・ルノワール|fr|Claude Renoir en clown}}』1909年。油彩、キャンバス、120 × 77 cm。オランジュリー美術館<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orangerie.fr/en/artwork/claude-renoir-clown-costume |title=Claude Renoir in Clown Costume |publisher=RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Franck Raux |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

ファイル:Pierre-Auguste Renoir - Autoportrait 5.JPG|『{{仮リンク|白い帽子の自画像|fr|Autoportrait au chapeau blanc}}』1910年。油彩、キャンバス、42 × 33 cm。個人蔵。 |

|||

ファイル:Pierre Auguste Renoir - The Bathers - Google Art Project.jpg|『浴女たち』1918-19年頃。油彩、キャンバス、110 × 160 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/les-baigneuses-383.html |title=The Bathers |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-04-16}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

== 作品 == |

|||

=== カタログ === |

|||

ルノワールの{{仮リンク|カタログ・レゾネ|en|Catalogue raisonné}}(作品総目録)は、編集作業が始まったところであるが、作品数は4000点を下らないだろうと言われている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 5)]]。</ref>。 |

|||

=== 作風 === |

|||

==== 印象主義の時代 ==== |

|||

{{Multiple image |

|||

| align = right | direction = vertical | width = 160 |

|||

| image1 = Claude Monet La Grenouillére.jpg |

|||

| image2 = La Grenouillère (Auguste Renoir) - Nationalmuseum - 19486.tif |

|||

| footer = モネの『{{仮リンク|ラ・グルヌイエール|en|Bain à la Grenouillère}}』(1869年)<ref group="注釈">油彩、キャンバス、74.6 × 99.7 cm。[[メトロポリタン美術館]]。{{Cite web |url=http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437135 |title=La Grenouillère |publisher=The Metropolitan Museum of Art |accessdate=2016-11-20}}</ref>とルノワールの『ラ・グルヌイエール』(同年)<ref group="注釈">油彩、キャンバス、66.5 × 81 cm。[[スウェーデン国立美術館]]。{{Cite web |url=http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=19486&viewType=detailView |title=La Grenouillère |publisher=Nationalmuseum |accessdate=2016-12-04}}</ref>。 |

|||

}} |

|||

画家を志してシャルル・グレールの画塾に入った当初は、サロン風の絵を描く平凡な画学生にすぎなかった。しかし、「エスメラルダ」で初めてサロンに入選した頃から、モネたち友人や、ドラクロワの影響もあり、暗い色を払拭し、色彩画家としての本領を発揮するようになった<ref>[[#高階・巨匠|高階 (2008: 76-77)]]。</ref>。最初は、クールベの影響を受けた時期もあったが、1867年の『日傘のリーズ』や1868年の『婚約者たち(シスレー夫妻)』から、形態を肉付けのみで作り上げ、色彩を帯びた影を注意深く観察するなど、はっきりと個性を示すようになった<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 148)]]。</ref>。 |

|||

1869年にモネとともに『ラ・グルヌイエール』を制作した頃からは、セーヌ川やモンマルトルの風景を明るく描く印象主義的な手法を確立していった。伝統的な[[アカデミズム絵画]]は、凝った構図、写実的なデッサン、なめらかな仕上げの細部を重視しており、色彩は物の固有色を表すものであって形態に従属するものにすぎないと考えていた。それに対し、モネを代表格とする[[印象派]]は、物の固有色という固定観念を否定し、目に映る色彩をそのままキャンバスに写し取ろうとした。そのため、パレットの上で絵具を混ぜず、細かな筆触(タッチ)をキャンバスに並べることで(筆触分割)、臨場感を伝えるとともに、戸外の光の明るさを表現しようとした<ref>[[#高階・絵画史|高階・上 (1975: 94-96)]]、[[#西岡|西岡 (2016: 116-19)]]。</ref>。それに伴って、『[[ムーラン・ド・ラ・ギャレット (ルノワールの絵画)|ムーラン・ド・ラ・ギャレット]]』に見られるように、思い切って輪郭線をぼかすという手法を選んだ<ref>[[#ゴンブリッチ|ゴンブリッチ (2011: 397-99)]]。</ref>。 |

|||

もっとも、この時期においても、モネとは違い、ルノワールの作品には、人物への関心の深さが表れており、陽光に照らされた明るい風景画よりも、若々しい女性の肌の上に点々と落ちかかる木漏れ日を描写することに熱意を燃やした。この時期、室内の人物画も数多く制作しており、モネが否定した黒も積極的に利用している。純粋な風景画においても、ルノワールの作品は、単に目に映る光の描写ではなく、植物の旺盛な生命力や生々しい実体に関心が向けられている<ref>[[#高階・絵画史|高階・上 (1975: 120-21)]]。</ref>。同じ『ラ・グルヌイエール』でも、ルノワールの作品では白いドレスの女性が目立ち、人々のファッションや観光地の楽しさに焦点が当たっている。自由で気楽な[[ボヘミアン]]的気質も投影されている<ref>[[#西岡|西岡 (2016: 132-35)]]。</ref>。 |

|||

==== 「アングル風」の時代 ==== |

|||

[[ファイル:Pierre-Auguste Renoir, The Umbrellas, ca. 1881-86.jpg|thumb|left|140px|『{{仮リンク|雨傘 (ルノワール)|en|The Umbrellas (Renoir painting)|label=雨傘}}』1881-86年頃<ref group="注釈">油彩、キャンバス、180.3 × 114.9 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ロンドン]])。{{Cite web |url=http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/pierre-auguste-renoir-the-umbrellas |title=The Umbrellas |publisher=The National Gallery |accessdate=2017-04-16}}</ref>。]] |

|||

[[ファイル:Le Bain Turc, by Jean Auguste Dominique Ingres, from C2RMF retouched.jpg|thumb|180px|right|[[ドミニク・アングル|アングル]]『[[トルコ風呂 (絵画)|トルコ風呂]]』1862年<ref group="注釈">油彩、板に張り付けたキャンバス、108 × 110 cm。[[ルーヴル美術館]]。{{Cite web |url=http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-bain-turc |title=Le Bain turc |publisher=Musée du Louvre |accessdate=2017-04-25}}</ref>。]] |

|||

印象派は、筆触分割の手法を用いて色彩の輝きを捉えようとしたが、この手法においては、はっきりした輪郭線に規定された形態を表現することは難しかった。実際、モネやシスレーは、草野や水面など、明確な形態を持たない自然の風景に主な関心を寄せ、建物を描く場合でも、ゆらめく影のように光の表現に溶け込んでおり、明確な形態は放棄されている。しかし、もともと人物、特に若い女性の健康な肉体の輝きに魅力を感じていたルノワールは、印象派のあまりに感覚主義的な態度には飽き足りなかった<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 113-16)]]。</ref>。ルノワールは、後に画商[[アンブロワーズ・ヴォラール]]に次のように語っている<ref>[[#高階・フランス|高階(1990: 309-10)]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|1883年頃、私の作品の中に一つの断絶が訪れた。印象主義をとことんまで追いつめていった結果、自分はもう絵を描くこともデッサンをすることもできないのではないかという結論に達した。つまり一口に言えば、私は袋小路に入ってしまったのだ。}} |

|||

[[戸外制作]]では余りに光の効果に気を取られてしまい、構成がおろそかになってしまうことにも気が付き、アトリエでの仕上げの必要性を認識した<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 349)]]。</ref>。 |

|||

印象主義からの脱却には、1881年から1882年にかけてのアルジェリア旅行・イタリア旅行で、[[地中海]]の明るい太陽と[[ルネサンス]]の古典作品に触れたことが影響したと思われる<ref>[[#高階・名画|高階 (1971: 26)]]。</ref>。その際、画面に構成的秩序を求めたルノワールの拠り所となったのが、[[新古典主義]]の巨匠[[ドミニク・アングル]]であった<ref>[[#高階・絵画史|高階・上 (1975: 116)]]。</ref>。1883年頃から1880年代後半まで続く「アングル風」時代の作品は、あまりにも冷たく、ぎこちない不自然さがあると評されるが、そのような犠牲を払ってでも、形態の確立によって印象主義の危機を克服することが必要であったと考えられる<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 122-23)]]。</ref>。 |

|||

1881年頃から1886年頃にかけて制作された『雨傘』では、1881年頃に描かれた右側の2人の少女と2人の女性は、印象派風の軽快な筆触により表現されているのに対し、1885年頃描かれた左側の女性と男性は、明確な輪郭線が用いられており、印象主義の時代とアングル風の時代が混在している<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 46)]]。</ref>。そして、アングル風時代の総決算が、『大水浴図』である<ref>[[#高階・フランス|高階 (1990: 312)]]。</ref>。この作品の表現は、アングルの『[[グランド・オダリスク]]』や『[[トルコ風呂 (絵画)|トルコ風呂]]』のように明確な形態を持っているが、反面、作り物のような冷たさがあることは否定できない<ref>[[#高階・名画|高階 (1971: 23-24)]]。</ref>。 |

|||

==== 円熟期 ==== |

|||

[[ファイル:Pierre Auguste Renoir Les baigneuses.jpg|thumb|right|180px|『浴女たち』1918年頃<ref group="注釈>油彩、キャンバス、67.5 × 81 cm。[[バーンズ・コレクション]]。{{Cite web |url=http://www.barnesfoundation.org/collections/art-collection/object/5013/composition-five-bathers-composition-cinq-baigneuses?searchTxt=renoir&submit=submit&rNo=157 |title=Composition, Five Bathers |publisher=The Barnes Foundation |accessdate=2017-04-25}}</ref>。]] |

|||

1990年代以降のルノワールは、「アングル風」時代の冷たさがなくなり、珊瑚色の輝く色調で、女性の温かい肉体を描き出すようになった<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 123)]]。</ref>。肌のピンクがかった赤から、バラの紫がかった赤まで、様々な赤で生き生きとした表現をしている。絵具の表面は、かつての印象主義の時代のように大気の微妙な効果を伝えるものではなく、生命のイメージを作り出すものとなっている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 410)]]。</ref>。1892年の『ピアノの前の少女たち』は、その最初の成果といえ、豊麗な色彩によって、通俗的ではあるが平和で暖かな雰囲気を描き、第三共和政の泰平を楽しむパリ市民の生活を映し出している。ルノワールは、「私の好きな絵画は、風景ならばその中を散歩したくなるような絵、裸婦ならばその胸や腰を愛撫したくなるような絵だ。」と語っているとおり、見る人を喜ばせるような絵を描き続けた<ref>[[#高階・名画|高階 (1971: 15-24)]]。</ref>。 |

|||

20世紀に入り、カーニュに住み始めてからは、伝統的な地中海文化への傾斜が見られる。19世紀後半に[[プロヴァンス]]地方に興った文学復興運動[[フェリブリージュ]]と関わりがあるかもしれないと指摘されている<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 74)]]。</ref>。 |

|||

ルノワールは、1908年、アメリカの画家ウォルター・パッチに対し、次のように語っている<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: )]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|私には何の規則も方法もありません。〔中略〕私は、キャンバスの上で、その肉体が生き生きと、打ち震えるように輝く色を見出さなければなりません。今では、全てを説明するように求められますが、説明できてしまうような絵は、芸術ではありません。〔中略〕美術作品は、あなたを捉え、あなたをそれ自体で虜にし、あなたを感動させるものでなければなりません。それは、芸術家が情熱を表すための手段なのです。それは、芸術家からほとばしり出て、あなたを彼の情熱へと誘う流れです。}} |

|||

=== 影響 === |

|||

==== 日本 ==== |

|||

[[梅原龍三郎]]は、1908年にパリのリュクサンブール美術館を訪れた時、ルノワールの作品に感動し、1909年2月、レ・コレットのルノワールに会いに行った。その年、[[山下新太郎 (洋画家)|山下新太郎]]や[[有島生馬]]を連れて再訪し、彼らはルノワールから作品を譲り受け、日本に持ち帰った<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 73)]]。</ref>。 |

|||

日本国内では、雑誌『[[白樺 (雑誌)|白樺]]』などでルノワールが紹介され、[[岸田劉生]]、[[中村彝]]、[[赤松麟作]]、[[土田麦僊]]などがその影響を受けた<ref>[[#島田・ルノワール|島田 (2009b: 73)]]。</ref>。 |

|||

== 関連作品 == |

|||

* [[ルノワール 陽だまりの裸婦]] - [[2012年の映画|2012年]]の[[フランスの映画|フランス映画]]。「浴女たち(ニンフ)」の誕生秘話を描いている。 |

* [[ルノワール 陽だまりの裸婦]] - [[2012年の映画|2012年]]の[[フランスの映画|フランス映画]]。「浴女たち(ニンフ)」の誕生秘話を描いている。 |

||

== |

== 脚注 == |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book |和書 |author=木村泰司 |title=印象派という革命 |publisher=[[集英社]] |year=2012 |isbn=978-4-08-781496-5 |ref=木村}} |

|||

{{参照方法|date=2011年11月}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[エルンスト・ゴンブリッチ]] |title=美術の物語〔ポケット版〕 |publisher=ファイドン |year=2011 |origyear=1950 |isbn=978-4-86441-006-9 |ref=ゴンブリッチ}} |

|||

*[[ジャン・ルノワール]] 『わが父 ルノワール』 [[粟津則雄]]訳、[[みすず書房]]、新装版2008 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[島田紀夫]] |title=印象派の挑戦――モネ、ルノワール、ドガたちの友情と闘い |publisher=[[小学館]] |year=2009a |isbn=978-4-09-682021-6 |ref=島田・挑戦}} |

|||

* 今泉篤男、近藤昭解説 『世界の名画 5 ルノワール/スーラ』、学習研究社、1965 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=島田紀夫 |title=もっと知りたい ルノワール――生涯と作品 |publisher=[[東京美術]] |series=アート・ビギナーズ・コレクション |year=2009b |isbn=978-4-8087-0872-6 |ref=島田・ルノワール}} |

|||

* [[瀬木慎一]]編「ルノワール展」カタログ、読売新聞社、1971 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=島田紀夫 |title=セーヌで生まれた印象派の名画 |publisher=[[小学館]] |series=小学館101ビジュアル新書 |year=2011 |isbn=978-4-09-823017-4 |ref=島田・セーヌ}} |

|||

*『週刊朝日百科』「世界の美術 11 ルノワール」(責任編集[[中山公男]])、朝日新聞社、1978 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[瀬木慎一]] |title=西洋名画の値段 |series=[[新潮選書]] |publisher=[[新潮社]] |year=1999 |isbn=4-10-600576-X |ref=瀬木}} |

|||

*『世界の名画7 ルノワール』 新装カンヴァス版:世界の名画 中央公論社、1993 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[高階秀爾]] |title=続 名画を見る眼 |publisher=[[岩波書店]] |series=[[岩波新書]] |year=1971 |isbn=4-00-414065-X |ref=高階・名画}} |

|||

*『ルノワール 生命の讃歌』 [[創元社]]([[「知の再発見」双書]]55)、1996 アンヌ・ディステル解説、柴田都志子・田辺希久子訳、高階秀爾監修 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=高階秀爾 |title=近代絵画史――ゴヤからモンドリアンまで |publisher=[[中央公論新社]] |series=[[中公新書]] |year=1975 |id=(上)ISBN 4-12-100385-3 (下)ISBN 4-12-100386-1 |ref=高階・絵画史}} |

|||

* 宮崎克己 『ルノワール その芸術と青春』六耀社、2002 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=高階秀爾 |title=フランス絵画史――ルネサンスから世紀末まで |publisher=[[講談社]] |series=[[講談社学術文庫]] |year=1990 |isbn=4-06-158894-X |ref=高階・フランス}} |

|||

* 賀川恭子編 『西洋絵画の巨匠4 ルノワール』 小学館、2006 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=高階秀爾 |title=近代美術の巨匠たち |publisher=[[岩波書店]] |series=[[岩波現代文庫]] |year=2008 |isbn=978-4-00-602130-6 |ref=高階・巨匠}} |

|||

* 賀川恭子解説 『ルノワール 光と色彩の画家』 [[角川文庫]]、2009 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[西岡文彦]] |title=謎解き印象派――見方の極意 光と色彩の秘密 |publisher=[[河出書房新社]] |series=[[河出文庫]] |year=2016 |isbn=978-4-309-41454-6 |ref=西岡}} |

|||

* 『別冊太陽 ルノワール 色の魔術師』 [[平凡社]]、2008 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=シルヴィ・パタン |others=渡辺隆司・村上伸子訳、高階秀爾監修 |title=モネ――印象派の誕生 |publisher=[[創元社]] |series=「知の再発見」双書 |year=1997 |origyear=1991 |isbn=4-422-21127-7 |ref=パタン}} |

|||

* ガブリエレ・クレパルディ 『ルノワール 陽とバラの肌』 ARTBOOOK:昭文社、2007 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=吉川節子 |title=印象派の誕生――マネとモネ |publisher=中央公論新社 |series=中公新書 |year=2010 |isbn=978-4-12-102052-9 |ref=吉川}} |

|||

*島田紀夫 『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたいルノワール 生涯と作品』 [[東京美術]]、2009年 |

|||

* {{Cite book |和書 |author=ジョン・リウォルド |others=[[三浦篤]]、[[坂上桂子]]訳 |title=印象派の歴史 |publisher=[[角川学芸出版]] |year=2004 |origyear=(1st ed.) 1946 |isbn=4-04-651912-6 |ref=リウォルド}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{ウィキポータルリンク|美術}} |

{{ウィキポータルリンク|美術}} |

||

{{ |

{{Commons&cat|Pierre-Auguste Renoir}} |

||

* [http://www.renoirgallery.com/ |

* [http://www.renoirgallery.com/ Auguste Renoir Gallery]{{En icon}} |

||

* [http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/renoir/ WebMuseum] {{ |

* [http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/renoir/ WebMuseum, Paris] {{En icon}} |

||

* [http://www.moreeuw.com/histoire-art/pierre-auguste-renoir.htm Biographie Pierre-Auguste Renoir]{{Fr icon}} |

|||

* [http://www.phillipscollection.org/html/lbp.html 傑作の後ろの物語] The Story Behind the Masterpiece {{en icon}} |

|||

{{印象派|state=collapsed}} |

|||

*[http://www.moreeuw.com/histoire-art/pierre-auguste-renoir.htm Renoir] |

|||

{{Artist-stub}} |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:るのわる おおきゆすと}} |

{{DEFAULTSORT:るのわる おおきゆすと}} |

||

2017年4月27日 (木) 14:24時点における版

ピエール=オーギュスト・ルノワール Pierre-Auguste Renoir | |

|---|---|

1875年頃撮影 | |

| 生誕 |

1841年2月25日 |

| 死没 |

1919年12月3日(78歳没) |

| 墓地 |

北緯48度3分27秒 東経4度31分41秒 / 北緯48.05750度 東経4.52806度 |

| 国籍 |

|

| 教育 | シャルル・グレール画塾、エコール・デ・ボザール |

| 著名な実績 | 絵画 |

| 代表作 | 『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』、『舟遊びをする人々の昼食』 |

| 運動・動向 | 印象派 |

| 受賞 | レジオンドヌール勲章3等(コマンドゥール) |

| 後援者 | ジョルジュ・シャルパンティエ、ヴィクトール・ショケ、テオドール・デュレ、ポール・ベラール、ポール・デュラン=リュエル、アンブロワーズ・ヴォラール[1] |

| 影響を受けた 芸術家 | 18世紀ロココ絵画、ドラクロワ、モネ、アングル |

ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir発音例、1841年2月25日 - 1919年12月3日)は、フランスの印象派の画家。後期から作風に変化が現れ始めたので、ポスト印象派の画家の一人として挙げられることもある。

概要

ルノワールは、1841年、フランス中南部のリモージュで貧しい仕立屋の息子として生まれ、1844年(3歳)、一家でパリに移り住んだ。聖歌隊に入り、美声を評価されていた。1854年(13歳)、磁器の絵付職人の見習いとなったが、1858年(17歳)、失業した。その後は扇子の装飾など職人としての仕事を手がけていた(→出生、職人時代)。

1861年(20歳)、画家になることを決意してシャルル・グレールの画塾に入り、ここでモネ、シスレー、バジールら画家仲間と知り合った。フォンテーヌブローの森で一緒に写生もしている(→画塾時代(1860年代初頭))。1864年(23歳)、サロン・ド・パリに初入選し、以後度々入選している。経済的に苦しい中、親友バジールのアトリエを共同で使わせてもらった時期もあった。1869年(28歳)、ルーヴシエンヌの両親の家に滞在している時、モネとともに行楽地ラ・グルヌイエールでキャンバスを並べ、印象派の特徴の一つである筆触分割の手法を生み出していった(→サロンへの挑戦(1863年-1870年))。1870年(29歳)、普仏戦争が勃発し、騎兵隊に従軍したが、1871年(30歳)、パリ・コミューンの動乱に揺れるパリに戻った。スパイと間違われ、一時逮捕される出来事もあった(→普仏戦争(1870年-1871年))。

パリ・コミューン終息後のサロンは保守性を増し、ルノワールや仲間の画家たちは落選が続いた。こうしたこともあって、モネやピサロとともに、共同出資会社を設立し、1874年(33歳)、サロンから独立したグループ展を開催した。後に「第1回印象派展」と呼ばれる展覧会である。写実性と丁寧な仕上げを重視するアカデミズム絵画が規範であった当時、新しい表現を志したグループ展は、世間から厳しい酷評にさらされ、経済的にも成功しなかった(→第1回印象派展まで(1871年-1874年))。1876年(35歳)には第2回展に参加、1877年(36歳)には第3回展に参加して大作『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を出したが、これらも厳しい評価を受けた。その一方で、ヴィクトール・ショケ、ジョルジュ・シャルパンティエといった愛好家も獲得していき、特にシャルパンティエ夫妻はルノワールの重要なパトロンとなった(→第2回・第3回印象派展(1875年-1877年))。

1878年(37歳)、経済的見通しを重視してサロンに再応募し、入選した。その後サロンへの応募・入選を繰り返し、一方で第4回から第6回までの印象派展からは離脱した。私生活では、1879年(38歳)頃、未来の妻となるアリーヌと知り合い、交際を始めた(→サロンへの復帰(1878年-1880年))。この頃、形態が曖昧になりがちな印象派の技法に限界を感じていたところ、1881年(40歳)の時にアルジェリア、次いでイタリアに旅し、特にローマでラファエロの作品に触れて大きな感銘を受けた。画商ポール・デュラン=リュエルの奔走を受けて1882年(41歳)の第7回印象派展に『舟遊びをする人々の昼食』などを出すが、この頃から明確な輪郭線が現れ始め、古典主義への関心が強まっている(→アルジェリア旅行・イタリア旅行(1880年代初頭))。そして、1883年(42歳)頃から1888年(47歳)頃にかけて、デッサン重視で冷たい「アングル風」の時代が訪れ、その集大成として『大水浴図』を制作した(→古典主義への回帰(1880年代半ば-後半))。

1890年代以降は、「アングル風」を脱し、温かい色調の女性裸体画を数多く制作している。評価も定まり、『ピアノの前の少女たち』が政府買上げになったり、勲章を授与されたりしている。私生活では、アリーヌと正式に結婚し、子にも恵まれた(→評価の確立(1890年代))。関節リウマチの療養のためもあって、南仏で過ごすことが多くなり、1900年代から晩年までは、カーニュ=シュル=メールで過ごし、リウマチと戦いながら最後まで制作を続けた(→南仏カーニュ(1903年-1919年))。

生涯

出生、職人時代

ルノワールは、1841年、フランス中南部の磁器の町リモージュで生まれた。7人兄弟の6番目であったが、上の2人は早世し、他に兄2人、姉1人、弟1人がいた。父は仕立屋、母はお針子であった[3]。後の印象派の画家たちがブルジョワ階級出身だったのに対し、ルノワールは1人労働者階級出身であった[4]。

1844年、一家でパリに移住した。ルーヴル美術館の近くで当時は貧しい人が暮らす下町であった[5]。幼いころから絵への興味を示していたが、美声でもあったルノワールは、1850年頃(9歳前後)、作曲家のシャルル・グノーが率いるサン・トゥスタッシュ教会の聖歌隊に入り、グノーから声楽を学んだ。ルノワールの歌手としての才能を高く評価したグノーは、ルノワールの両親にルノワールをオペラ座の合唱団に入れることを提案したが、父親の知人からルノワールを磁器工場の徒弟として雇いたいという申出があったことから、グノーの提案を断り、聖歌隊も辞めた[6]。

1854年、磁器工場に入り、磁器の絵付職人の見習いとなるが、産業革命や機械化の影響は伝統的な磁器絵付けの世界にも影響し、1858年に職人としての仕事を失うこととなった[7]。ルノワールは、後に次のように回想している[8]。

4年間の見習期間を終えて18歳になった時には、私の前には陶器絵師としての洋々たる未来が開かれていた。この仕事では、1日に6フラン稼ぐことができた。ところがその時、思いがけない大災厄が起こって、私の夢は台無しにされてしまった。……ちょうどその頃、陶器や磁器にプリントの絵付けをする方法が発明され、人々は手で描いた絵よりも機械の仕事の方を一層好むようになったのだ。

ルノワールは、次に扇子の装飾を仕事にし、アントワーヌ・ヴァトーやフランソワ・ブーシェの有名な名作を複製した扇子を繰り返し描いた。この時、ルノワールは、ブーシェやジャン・オノレ・フラゴナールといった18世紀のロココ絵画に興味を持つようになったようである。その後、メダル制作の紋章描き、窓の日除けの装飾、カフェの壁の装飾など、職人としての仕事を次々手がけた[9]。仕事の合間に無料のデッサン学校に通い、1860年には、ルーヴル美術館で模写する許可を得た。特に、色彩派と言われるルーベンス、ブーシェ、フラゴナールを好んだ[10]。

画塾時代(1860年代初頭)

ルノワールは、画家になることを決意し、1861年11月、シャルル・グレールのアトリエ(画塾)に入った。ここでクロード・モネ、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールら、後の印象派の画家たちと知り合った。また、近くにアトリエを持っていたアンリ・ファンタン=ラトゥールとも知り合った[11]。グレール自身は、保守的なアカデミズムの画家であったが、生徒たちに、安い費用で、モデルを使って自由に描くことを許していたので、様々な傾向の画学生が集まっていた[12]。ルノワールは、後に、グレールは「弟子にとって何の助けにもなってくれなかった」が、「弟子たちに思うようにさせる」という長所はあったと振り返っている[13]。グレールが、画塾で制作中のルノワールの色遣いを見て、「君、絵具を引っかき回すのが、楽しいんだろうね。」と言うと、ルノワールが「もちろんです。楽しくなければやりません。」と応えたというエピソードが知られている[14]。グレールの保守的な指導に飽き足らない点で、モネやルノワールは共感を深めていった[15]。もっとも、ルーヴル美術館を毛嫌いするモネと異なり、ルノワールは、友人アンリ・ファンタン=ラトゥールとともにルーヴルに行き、18世紀フランスの画家たちを好んで研究した[16]。

また、1862年4月にはエコール・デ・ボザール(官立美術学校)にも入学し、古典的なデッサン教育も並行して受けた[17]。ここでは、夜間のデッサンと解剖学の授業に出席していたが、油彩画の習作をクラスに持って行ったところ、教師シニョルから、赤い色の使い方について批判され、「もう1人のドラクロワになったりしないよう気を付けることだ!」と警告されたという[18]。当時、豊かな色彩を用いるドラクロワは、デッサンを重視する新古典主義が支配するアカデミーから排撃されていた[19]。

1863年には、バジール、モネ、シスレーとともにシャイイ=アン=ビエールに行き、フォンテーヌブローの森で写生している[20][注釈 1]。ルノワールが戸外で制作していると、義足の男が現れ、「デッサンは悪くないが、一体どうしてこんなに黒く塗りつぶしてしまうんだね」と評したという。この男は、バルビゾン派の画家ナルシス・ヴィルジル・ディアズ・ド・ラ・ペーニャであり、その後、ディアズは、経済的に苦しいルノワールのために画材代の支援や助言をするようになり、ルノワールもディアズを尊敬するようになった[21]。この年、グレールは、健康上・財政上の理由で画塾を閉鎖することとなった[22]。

サロンへの挑戦(1863年-1870年)

1863年のサロン・ド・パリに初めて応募したが、落選した。1864年のサロンに「グレールの弟子」として『エスメラルダ』を応募して、入選した[23]。しかし、この作品は、ルノワール自身がサロン終了後に塗りつぶしてしまい、現在は残っていない。ヴィクトル・ユーゴーの『ノートルダム・ド・パリ』を題材とした、ロマン派的主題の暗い絵であったという[24]。

1864年、磁器の製造業者から、初めて9歳の娘の肖像画の依頼を受け、『ロメーヌ・ラコー嬢』を制作した。ベラスケス、アングル、コロー、エドガー・ドガの影響も感じられる作品となっている[25]。

1865年、シスレーとともに、フォンテーヌブローの森近くのマルロットに滞在した[26]。ルノワールは、マルロットで画家ジュール・ル・クールと知り合い、滞在中は世話になるようになった。ル・クールは、クレマンス・トレオという女性と交際を始めたが、ルノワールは、クレマンスの妹である17歳のリーズ・トレオと知り合い、交際するようになった[27]。その後、度々彼女をモデルに絵を描いている[28]。1865年のサロンには、シスレーの父親を描いた肖像画を含む2点が入選した。シスレーが、経済的に苦しいルノワールを助けるため、肖像画を依頼して買い取ったものであった[29]。この時も、ルノワールは「グレールの弟子」として出品している[30]。

1866年にもシスレーとともにマルロットを再訪し、『アントニーおばさんの宿屋』を制作した[31]。

1866年のサロンには、『フォンテーヌブローの森のジュール・ル・クール』を応募した。この年、サロンの審査委員にジャン=バティスト・カミーユ・コローやシャルル=フランソワ・ドービニーが入ったため、ルノワールや仲間の画家の多くが入選した[32]。この時期、ルノワールは、クールベにならってパレットナイフを使った作品から、アカデミックな構想の作品まで、両極端の様々な様式を実験しており、フォンテーヌブローの森などで制作した[33]。

バジールは、1866年7月、ヴィスコンティ通りにアトリエを移し、ルノワールも共同で使用した。シスレーやモネもここをよく訪れた[34]。南仏の裕福な家庭に育ったバジールは、ルノワールやモネら仲間の画家を経済的に助け、時にアトリエで生活を共にした[35]。1867年、バジールとシスレーが同じあおさぎの静物を違う角度から描き、その制作中のバジールをルノワールが絵画に残している[36][37]。バジールも、ルノワールの肖像を描いている[注釈 2]。マネはルノワールによるバジールの肖像を賞賛し、ルノワールはこの絵をマネに贈った[38]。

1867年のサロンは、前年から一転して審査が厳しくなり、ルノワールや仲間の画家の多くは落選した。ルノワールの『狩りをするディアナ』は、サロン向けの主題であったが、クールベの影響を受けた、モデルを理想化しない肉付きの良すぎる描写が不評であったとも考えられる[40]。この作品のモデルもリーズ・トレオである[41]。この年、ルノワールは、『シャン=ゼリゼの眺め』、『ポンデザール(芸術橋)』など、パリの都市風景画を制作している[42]。夏の間は、シャイイで制作し、シスレーも合流した。戸外で『日傘のリーズ』を制作した[43]。

ルノワールは、1868年、バジールがバティニョール地区のラ・ペ通り(1869年12月にラ・コンダミンヌ通りに改称[44])に借りたアトリエに一緒に移った。ラ・コンダミンヌ通りのアトリエは、エドゥアール・マネが通うカフェ・ゲルボワからすく近くの場所であった。後の印象派の画家たちは、カフェ・ゲルボワに集まり、「バティニョール派」と呼ばれていた[45]。1868年のサロンには、『日傘のリーズ』が入選した[46]。

1869年のサロンには、『夏・習作』が入選した。この年の夏には、ルーヴシエンヌに引っ越していた両親の家に滞在していたが、モネも近くのブージヴァルに滞在していた[47]。モネは、金も絵具もない絶望的な状況に陥っていたが、ルノワールは、度々モネの家を訪れ、家からパンを持っていってやったりした[48]。ルノワールは、モネとともに、パリ郊外の行楽地ラ・グルヌイエールでキャンバスを並べ、それぞれ作品を制作した。2人は、この頃を機に、パレット上で絵具を混ぜず、絵具を小さな筆触で画面上に置く筆触分割の手法を編み出しており、印象派の誕生を告げる出来事と言われる[49]。

1870年のサロンには、リーズをモデルとした『浴女とグリフォンテリア』が入選した。女性のポーズは古代ギリシャのアフロディテに似ているが、クールベの写実主義の影響も指摘される[50]。もう1点入選した『アルジェの女』は、ドラクロワの『アルジェの女たち』へのオマージュで、アルジェの女に扮したパリの女を描いたものであった[51]。これまでバティニョール派への評価を避けてきた批評家アルセーヌ・ウーセイも、『ラルティスト』誌にモネとルノワールを擁護する評論を発表し、「ルノワール氏を入選させたのは良い判断である。堂々たる色彩を扱う気質が、ドラクロワが描いたかのような『アルジェの女』に、素晴らしく表れている。」と書いている[52]。

-

『ロメーヌ・ラコー嬢』1864年。油彩、キャンバス、81.3 × 65 cm。クリーヴランド美術館[53]。

-

『アントニーおばさんの宿屋』1866年。油彩、キャンバス、194 × 131 cm。スウェーデン国立美術館(ストックホルム)。

-

『日傘のリーズ』1867年。油彩、キャンバス、184 × 115 cm。フォルクヴァンク美術館(エッセン)。1868年サロン入選。

-

『ラ・グルヌイエール』1869年。油彩、キャンバス、66.5 × 81 cm。スウェーデン国立美術館[57]。

普仏戦争(1870年-1871年)

1870年7月、普仏戦争が勃発すると、ルノワールは騎兵隊に入ったが、1871年3月、動員が解除された[60]。赤痢にかかり、生命まで危ぶまれたが、おじがボルドーに引き取ってくれ、回復したようである[61]。ルノワールがパリに戻ると、パリ・コミューンによる動乱の真っ只中であった。ルノワールは、セーヌ河岸で制作していたところ、パリ・コミューンの兵士から、第三共和政政府のスパイと勘違いされて逮捕された。連行される途中、知り合いだったパリ警視総監ラウル・リゴーが通りがかって身元が判明し、釈放された。その上、リゴーに通行許可証を出してもらい、パリ・コミューンの動乱期に防衛線を越えてルーヴシエンヌの両親の家と行き来することができた[62]。フランスに残っていたシスレーと、ルーヴシエンヌやマルリーで一緒に制作した[63]。「血の1週間」の最中の5月23日夜、コミューン政府はセーヌ河岸の建物に火を放ったが、ルノワールは、ルーヴシエンヌの水道橋から、炎上するパリ市街を暗澹たる思いで見ていた[64]。

普仏戦争では、友人バジールが戦死した。また、モネやピサロはロンドンに渡って画商ポール・デュラン=リュエルと知り合うなど、バティニョール派の画家たちにとっては一つの転機が訪れた。

第1回印象派展まで(1871年-1874年)

第三共和政になってからのサロンは、保守性を増した[65]。ルノワールは、1872年のサロンに『騎兵』と『アルジェリア風のパリの女たち』を応募したが、落選した。1873年のサロンには『ブーローニュの森の朝の乗馬』と『肖像画』を応募したが、これも落選し、この年5月から開かれた落選展に『ブーローニュの森の朝の乗馬』を出品した。この作品には好意的な批評と批判的な批評が出たが、エドガー・ドガの友人アンリ・ルアールが購入してくれた[66]。また、ドガが、批評家テオドール・デュレに『日傘のリーズ』を勧めてくれ、デュレが1200フランで購入してくれた[67]。

モネやピサロを介してバティニョール派の画家たちを知るようになったデュラン=リュエルも、彼らの作品を購入するようになった。1872年3月には、ルノワールとも会った。しかし、この頃は、他のバティニョール派のメンバーと比べ、ルノワールにはそれほど注目しておらず、1872年の購入額は500フラン、1873年の購入額は100フランにとどまっている[68]。

なお、以前ルノワールが交際していたリーズ・トレオは、1872年4月、若い建築家と結婚した。ルノワールは、お祝いに彼女の肖像画を贈ったが、その後会うことはなかったようである[69]。

少しずつ愛好家が増えてきたことで、1873年秋、パリ9区のサン=ジョルジュ通りに広いアトリエ兼住居を借りることができた。すぐ近くにはドガのアトリエもあった[70]。サン=ジョルジュ通りには、ジャーナリスト志望だった弟のエドモン・ルノワールが同居し、財務省官吏ジョルジュ・リヴィエール、音楽家カバネル、画家志望のフレデリック・コルデー、フラン=ラミ、ロートなど、ルノワールの友人たちもここを訪れた[71]。ルノワールがポンヌフを通る群衆を描いた時、弟エドモンは、通行人に声をかけて足止めさせ、兄が通行人のスケッチをしやすいようにした[72]。

また、モネは、1871年からアルジャントゥイユにアトリエを構えたが、ルノワールは、1873年から1875年にかけて、モネのもとを度々訪問し、一緒に制作して風景画の傑作を生み出した。ルノワールは、戸外制作をするモネの姿も描いている[73]。この時期、モネ、ルノワール、シスレーらは、アルジャントゥイユで共に制作する中で、筆触分割を用いて自然の一瞬の姿をキャンバスに写し取るための統一した様式を生み出した[74]。

この頃、モネやピサロを中心に、サロンから独立したグループ展の構想が具体化しつつあった。ルノワールも、規約について意見を述べている。1874年1月17日、「画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社」の規約が発表された。審査も報奨もない自由な展覧会を組織することなどを目標として掲げ、その設立日は1873年12月27日とされている[75]。

そして、サロン開幕の2週間前である同年4月15日に始まり、5月15日までの1か月間、パリ・キャピュシーヌ大通りの写真家ナダールの写真館で、この共同出資会社の第1回展が開催された。後に「第1回印象派展」と呼ばれる歴史的展覧会であり、画家30人が参加し、展示作品は合計165点ほどであった[76]。展覧会カタログは、弟エドモンが制作した[77]。展覧会の構成は、主にルノワールが取り仕切った[78]。

ルノワールは、7点を出品し、『踊り子』、『桟敷席』、『パリジェンヌ(青衣の女)』など風俗画5点、風景画1点、静物画1点であった[79]。

しかし、第1回展は、世間から厳しい酷評にさらされた。第1回展の開会後間もない4月25日、『ル・シャリヴァリ』紙上で、評論家ルイ・ルロワが、この展覧会を訪れた人物が余りにひどい作品に驚きあきれる、というルポルタージュ風の批評「印象派の展覧会[注釈 4]」を発表した。その中で、ルノワールの『踊り子』について、作者を「ギヨマン」と誤記しているが、人物が背景に溶け込むような不明瞭な輪郭を批判している[80]。この文章がきっかけで、「印象主義」「印象派」という呼び名が世に知られるようになり、次第にこのグループの名称として定着し、画家たち自身によっても使われるようになった[81]。