「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト」の版間の差分

編集の要約なし |

→系譜: 事実誤認 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

||

| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{告知|議論|「フランスの地理学者」と書くべきかどうか}} |

{{告知|議論|「フランスの地理学者」と書くべきかどうか}} |

||

{{Infobox scientist |

{{Infobox scientist |

||

|name |

|name = フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト |

||

|image |

|image = シーボルト 川原慶賀筆.jpg |

||

|image_width |

|image_width = 250px |

||

|alt |

|alt = |

||

|caption |

|caption = シーボルト肖像画([[川原慶賀]]筆) |

||

|birth_name |

|birth_name = フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルト |

||

|birth_date |

|birth_date = [[1796年]][[2月17日]] |

||

|birth_place |

|birth_place = {{HRR}}、ヴュルツブルク司教領、[[ヴュルツブルク]] |

||

|death_date |

|death_date = {{死亡年月日と没年齢|1796|2|17|1866|10|18}} |

||

|death_place |

|death_place = {{BAY}}、[[ミュンヘン]] |

||

|death_cause |

|death_cause = [[肺炎]]、[[敗血症]] |

||

|residence |

|residence = <!-- 居住 --> |

||

|citizenship |

|citizenship = <!-- 市民権 --> |

||

|nationality |

|nationality = |

||

|field |

|field = [[医学]]<br>[[博物学]] |

||

|workplaces |

|workplaces = <!-- 研究機関 --> |

||

|alma_mater |

|alma_mater = [[ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク|ヴュルツブルク大学]] |

||

|doctoral_advisor |

|doctoral_advisor = シェーンライン教授<br />N・フォン・エーゼンベック教授<!-- 博士課程指導教員 --> |

||

|academic_advisors |

|academic_advisors = イグナーツ・デリンガー教授<!-- 他の指導教員 --> |

||

|doctoral_students |

|doctoral_students = <!-- 博士課程指導学生 --> |

||

|notable_students |

|notable_students = <!-- 他の指導学生 --> |

||

|known_for |

|known_for = <!-- 主な業績 --> |

||

|influences |

|influences = デゥトルポン教授(産科学)<br />テクストル教授(理論外科学)<!-- 影響を受けた者 --> |

||

|influenced |

|influenced = <!-- 影響を与えた者 --> |

||

|awards |

|awards = <!-- 主な受賞歴 --> |

||

|author_abbreviation_bot = Siebold |

|author_abbreviation_bot = Siebold |

||

|author_abbreviation_zoo = <!-- 命名者名略表記(動物学) --> |

|author_abbreviation_zoo = <!-- 命名者名略表記(動物学) --> |

||

|signature |

|signature = <!-- 署名(ファイル名のみ) --> |

||

|signature_alt |

|signature_alt = |

||

|footnotes |

|footnotes = <!-- 備考 --> |

||

}} |

}} |

||

'''フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルト'''({{lang-de|Philipp Franz Balthasar von Siebold}} |

'''フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルト'''({{lang-de|Philipp Franz Balthasar von Siebold}}、[[1796年]][[2月17日]] - [[1866年]][[10月18日]])は、[[ドイツ]]の[[医師]]・[[博物学者]]。標準ドイツ語での発音を日本語で一般的な方法で音写すると「ズィーボルト」だが、日本では「[[シーボルト]]」で知られている{{efn|オランダ人と偽って日本に入国しており、「シーボルト」はオランダ語の発音に近い。また、出身であるヴュルツブルクは[[バイエルン・オーストリア語]]が使われており、「S」の有声化が少ない特徴があるため、出身地の発音としてもシーボルトが近い。}}。[[出島の三学者]]の一人。 |

||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

[[ファイル:C-C-v-Siebold.jpg|サムネイル|祖父のカール・カスパール・シーボルト。ドイツ近代手術の礎を作った一人と言われる]] |

[[ファイル:C-C-v-Siebold.jpg|サムネイル|祖父のカール・カスパール・シーボルト。ドイツ近代手術の礎を作った一人と言われる]] |

||

=== 誕生 === |

=== 誕生 === |

||

[[神聖ローマ帝国]]の[[司教領]][[ヴュルツブルク]] |

[[神聖ローマ帝国]]の[[司教領]][[ヴュルツブルク]]{{efn|ヴュルツブルクはシーボルトの少年期から青年期にかけて帰属する国家が様々に変遷しており、1803年に[[バイエルン選帝侯領]]へ編入され、1805年に[[ヴュルツブルク大公国]]の首都となった後、1814年から[[バイエルン王国]]に属するようになった。神聖ローマ帝国は1806年に滅亡した。}}(現[[バイエルン州]]北西部)に生まれる。シーボルト家は祖父、父とも[[ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク|ヴュルツブルク大学]]の医師であり、医学界の名門だった。父はヴュルツブルク大学医学部[[産婦人科]]教授{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}[[ヨハン・ゲオルク・クリストフ・フォン・シーボルト]]。シーボルトという姓の前に[[フォン (前置詞)|フォン (von)]] が添えられているが、これは[[貴族階級]]を意味し、シーボルト家はフィリップが20歳になった1816年に[[バイエルン王国]]([[ナポレオン戦争]]の終結に際してヴュルツブルク一帯を領土に加えた)の貴族階級に登録された{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。シーボルト姓を名乗る親類の多くも中部ドイツの貴族階級で、学才に秀で、医者や医学教授を多数輩出している。 |

||

父ヨハン・ゲオルク・クリストフは31歳で死去した。 |

父ヨハン・ゲオルク・クリストフは31歳で死去した。1歳1か月のときである。以後、ハイディングスフェルに住む母方の叔父に育てられる。母マリア・アポロニア・ヨゼファとの間に2男1女があったが、長兄と長姉は幼年に死去し、弟のフィリップだけが成人した。 |

||

=== 大学時代 === |

=== 大学時代 === |

||

フィリップが9歳になったとき、母 |

フィリップが9歳になったとき、母とヴュルツブルクから[[マイン川]]を半時間ほど遡った{{仮リンク|ハイディングスフェルト|de|Heidingsfeld}}に移住し、1810年ヴュルツブルクの高校に入学するまでここで育った。12歳からは、地元の司祭となった叔父から個人授業を受けるほか、教会のラテン語学校に通う{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。[[1815年]]に[[ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク|ヴュルツブルク大学]]の哲学科に入学するも{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}、家系や親類の意見に従い、医学を学ぶことになる。大学在学中は解剖学の教授の{{仮リンク|イグナーツ・デリンガー|de|Ignaz Döllinger}}家{{efn|デリンガーは後に[[ミュンヘン大学]]の教授や上級宮中顧問官になるなど、生理学者、比較解剖学者としてヨーロッパの学会に広く名を知られた人物だった。彼は医学だけでなく、自然科学全般に深い関心をもち、自宅に当時名高い多くの学者が集まり、様々な問題について議論をしていたといわれる。}}に寄寓した。医学をはじめ、動物、植物、地理などを学ぶ。 |

||

一方で、大学在学中のフィリップは、自分が名門の出身という誇りと自尊心が高かった。またメナニア団という一種の同郷会に属し議長に選ばれ、乗馬の奨励をしたり、当時[[決闘]]は常識だったとはいえ、33回もの決闘をして顔に傷も作った。江戸参府のときに商館長[[ヨハン・ウィレム・デ・スチューレル]] |

一方で、大学在学中のフィリップは、自分が名門の出身という誇りと自尊心が高かった。またメナニア団という一種の同郷会に属し議長に選ばれ、乗馬の奨励をしたり、当時[[決闘]]は常識だったとはいえ、33回もの決闘をして顔に傷も作った。江戸参府のときに商館長[[ヨハン・ウィレム・デ・スチューレル]]にも、学術調査に非協力的だとの理由で決闘を申し入れている。 |

||

=== 植物学との出会い === |

=== 植物学との出会い === |

||

デリンガー教授宅に寄宿し、植物学者の[[クリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベック|ネース・フォン・エーゼンベック]]教授の知遇を得たことが彼を植物に目覚めさせた。ヴュルツベルク大学は思弁的医学から、臨床での正確な観察、記述及び比較する[[経験主義]]の医学への移行を重視していた。シーボルトの家系の人たちはこの経験主義の医学の『シーボルト学会』の組織までしていた |

デリンガー教授宅に寄宿し、植物学者の[[クリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベック|ネース・フォン・エーゼンベック]]教授の知遇を得たことが彼を植物に目覚めさせた。ヴュルツベルク大学は思弁的医学から、臨床での正確な観察、記述及び比較する[[経験主義]]の医学への移行を重視していた。シーボルトの家系の人たちはこの経験主義の医学の『シーボルト学会』の組織までしていた{{efn|シーボルトを教えた教授の中で特に賞賛されているのが、デゥトルポン教授(産科学)、テクストル教授(理論外科学)、そしてシェーンライン教授である。特にシェーンラインは特殊治療および臨床学担当の教授で、シーボルトは多大な影響を受けた。自然史研究([[博物学]])の方法論に沿った、観察、記述、比較を重んじ、ドイツで初めて聴診、打診、血液や顕微鏡による観察と科学的分析を導入した。}}。どの恩師も医学で学位をとり、植物学に強い関心をもっていた。デリンガー教授(解剖学)がそうであり、専門のエーゼンベック教授はコケ植物、菌類、ノギク属植物等について『植物学便覧』という著作を残している。1822年にはゼンケンベルク自然科学研究学所通信会員、王立レオポルド・カロリン自然研究者アカデミー会員、ヴェタラウ全博物学会正会員に任命され、フランクフルトに新設の博物館用の[[タイプ標本]]の収集を依頼される{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}{{efn|「シーボルトと[[ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニ|ツッカリーニ]]が日本から記載した分類群の[[レクトタイプ]]と原資料」について執筆が進む<ref>{{Cite journal|和書|author1=秋山 忍|last2=Thijsse G|last3=Esser H.J|author4=大場 秀章|date=2012|title=Siebold and Zuccarini's type specimens and original materials from Japan, part 1. Gymnosperms(第1部:[[裸子植物]])|journal=植物研究雑誌 J. Jpn. Bot.誌|volume=87|issue=5|pages=326–353|language=en|issn=0022-2062|oclc=852294826|location=阿見町 (茨城県)|publisher= ツムラ}}「SieboldとZuccariniが日本から記載した分類群レクトタイプと原資料」シリーズ。</ref>。2002年初に[[単子葉植物綱]] (1) <ref>{{Cite journal|和書|author1=秋山 忍|last2=Thijsse G|last3=Esser H.J|author4=大場 秀章|date=2020-02|title=Siebold and Zuccarini's type specimens and original materials from Japan, Part 13. Angiosperms : Monocotyledoneae (1)(第13部)被子植物 単子葉植物綱(1))|journal=植物研究雑誌 J. Jpn. Bot.誌|volume=95|number=1|pages=9-33}}</ref>。「SieboldとZuccariniが日本から記載した分類群レクトタイプと原資料」シリーズ。}}。 |

||

1820年に卒業したシーボルトは国家試験を受け、ハイディングスフェルトで開業する。しかし既に述べたように名門貴族出身 |

1820年に卒業したシーボルトは国家試験を受け、ハイディングスフェルトで開業する。しかし既に述べたように名門貴族出身という誇りと自尊心が強く町医師で終わることを選ばなかった。 |

||

東洋学研究を志したシーボルトは、1822年に[[オランダ]]の[[デン・ハーグ|ハーグ]]へ赴き、国王[[ウィレム1世 (オランダ王)|ウィレム1世]]の侍医から斡旋を受け、7月に[[オランダ領東インド]]陸軍病院の外科少佐となる。近年の調査により、[[バタヴィア]]の蘭印政庁総督に宛てたシーボルトの書簡に「外科少佐及び調査任務付き」の署名があることや、[[江戸城]]本丸詳細図面や[[樺太]]測量図、武器・武具解説図など軍事的政治的資料も発見されたことから、単なる医師・学術研究者 |

東洋学研究を志したシーボルトは、1822年に[[オランダ]]の[[デン・ハーグ|ハーグ]]へ赴き、国王[[ウィレム1世 (オランダ王)|ウィレム1世]]の侍医から斡旋を受け、7月に[[オランダ領東インド]]陸軍病院の外科少佐となる。近年の調査により、[[バタヴィア]]の蘭印政庁総督に宛てたシーボルトの書簡に「外科少佐及び調査任務付き」の署名があることや、[[江戸城]]本丸詳細図面や[[樺太]]測量図、武器・武具解説図など軍事的政治的資料も発見されたことから、単なる医師・学術研究者{{sfn|秦新二|2007|pages=}}ではなかったと見られている。 |

||

=== 日本へ === |

=== 日本へ === |

||

| 57行目: | 57行目: | ||

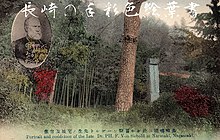

[[ファイル:Siebold Park of Nagasaki.jpg|thumb|長崎公園シーボルト記念碑、手彩色絵葉書]] |

[[ファイル:Siebold Park of Nagasaki.jpg|thumb|長崎公園シーボルト記念碑、手彩色絵葉書]] |

||

[[ファイル:Flora Japonica cover.jpg|thumb|right|150px|''Flora Japonica'']] |

[[ファイル:Flora Japonica cover.jpg|thumb|right|150px|''Flora Japonica'']] |

||

9月に[[ロッテルダム]]から出航し、[[喜望峰]]を経由して[[1823年]]3月に[[バタヴィア]]近郊のヴェルテフレーデン(ジャカルタ市内)の第五砲兵連隊付軍医に配属され、東インド自然科学調査官も兼任するも滞在中にオランダ領東インド総督に日本研究の希望を述べ認められる |

9月に[[ロッテルダム]]から出航し、[[喜望峰]]を経由して[[1823年]]3月に[[バタヴィア]]近郊のヴェルテフレーデン(ジャカルタ市内)の第五砲兵連隊付軍医に配属され、東インド自然科学調査官も兼任するも滞在中にオランダ領東インド総督に日本研究の希望を述べ認められる{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。6月末にバタヴィアを出て8月に来日{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}、[[鎖国]]時代の日本の対外貿易窓であった[[長崎市|長崎]]の[[出島]]の'''オランダ商館医'''となる。本来はドイツ人であるシーボルトの話す[[オランダ語]]は、日本人[[通辞]]よりも発音が不正確であり、怪しまれたが、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので[[訛り]]がある」「山オランダ人」と偽って{{sfn|山東功|2013|pages=}}、その場を切り抜けた。本来は干拓によってできた国であるオランダに山地は無いが、そのような事情を知らない日本人にはこの言い訳で通用した。[[エンゲルベルト・ケンペル]]と[[カール・ツンベルグ]]との3人を「出島三学者」などと呼ぶことがあるが、全員オランダ人ではなかった{{sfn|山東功|2013|pages=}}。来日した年の秋には『日本博物誌』を脱稿{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。 |

||

出島内において開業の後、[[1824年]]には出島外に[[鳴滝塾]]を開設し、西洋医学('''蘭学''')教育を行う。日本各地から集まってきた多くの医者や学者に講義した。代表として[[高野長英]]・[[二宮敬作]]・[[伊東玄朴]]・[[小関三英]]・[[伊藤圭介 (理学博士)|伊藤圭介]]らがいる。塾生は、後に医者や学者として活躍している。そしてシーボルトは、日本の文化を探索・研究した。また、特別に長崎の町で診察することを唯一許され、感謝された。[[1825年]]には出島に植物園を作り、日本を退去するまでに1400種以上の植物を栽培した |

出島内において開業の後、[[1824年]]には出島外に[[鳴滝塾]]を開設し、西洋医学('''蘭学''')教育を行う。日本各地から集まってきた多くの医者や学者に講義した。代表として[[高野長英]]・[[二宮敬作]]・[[伊東玄朴]]・[[小関三英]]・[[伊藤圭介 (理学博士)|伊藤圭介]]らがいる。塾生は、後に医者や学者として活躍している。そしてシーボルトは、日本の文化を探索・研究した。また、特別に長崎の町で診察することを唯一許され、感謝された。[[1825年]]には出島に植物園を作り、日本を退去するまでに1400種以上の植物を栽培した{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。また、日本茶の種子をジャワに送ったことにより同島で茶栽培が始まった{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。 |

||

{{要出典範囲|date=2017年10月|日本へ来たのは、[[プロイセン王国|プロイセン]]政府から日本の内情探索を命じられたからだとする説もある。シーボルトが江戸で多くの[[蘭学者]]らと面会したときに「あなたの仕事は何ですか」と問われて、「コンデンスポンデーヴォルデ」(内情探索官)と答えたと[[渡辺崋山]]が書いている。}} |

{{要出典範囲|date=2017年10月|日本へ来たのは、[[プロイセン王国|プロイセン]]政府から日本の内情探索を命じられたからだとする説もある。シーボルトが江戸で多くの[[蘭学者]]らと面会したときに「あなたの仕事は何ですか」と問われて、「コンデンスポンデーヴォルデ」(内情探索官)と答えたと[[渡辺崋山]]が書いている。}} |

||

1826年4月には162回目にあたる[[オランダ商館]]長([[カピタン]])の江戸参府に随行、道中を利用して日本の自然を研究することに没頭する。地理や植生、気候や天文などを調査する。[[1826年]]には将軍[[徳川家斉]]に謁見した。江戸においても学者らと交友し、将軍御典医[[桂川甫賢]]、蘭学者[[宇田川榕庵]]、元薩摩藩主[[島津重豪]]、中津藩主[[奥平昌高]]、蝦夷探検家[[最上徳内]]、天文方[[高橋景保]]らと交友した。この年、それまでに収集した博物標本6箱をライデン博物館へ送る |

1826年4月には162回目にあたる[[オランダ商館]]長([[カピタン]])の江戸参府に随行、道中を利用して日本の自然を研究することに没頭する。地理や植生、気候や天文などを調査する。[[1826年]]には将軍[[徳川家斉]]に謁見した。江戸においても学者らと交友し、将軍御典医[[桂川甫賢]]、蘭学者[[宇田川榕庵]]、元[[薩摩藩|薩摩藩主]][[島津重豪]]、[[中津藩|中津藩主]][[奥平昌高]]、蝦夷探検家[[最上徳内]]、天文方[[高橋景保]]らと交友した。この年、それまでに収集した博物標本6箱をライデン博物館へ送る{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。 |

||

徳内からは北方の[[地図]]を贈られる。景保には、[[アーダム・ヨハン・フォン・クルーゼンシュテルン|クルーゼンシュテルン]]による最新の世界地図を与える見返りとして、最新の日本地図を |

徳内からは北方の[[地図]]を贈られる。景保には、[[アーダム・ヨハン・フォン・クルーゼンシュテルン|クルーゼンシュテルン]]による最新の世界地図を与える見返りとして、最新の日本地図を受け取った。 |

||

来日まもなく一緒になった日本女性の[[楠本滝]]との間に娘・[[楠本イネ]]を1827年にもうける。[[アジサイ]]を新種記載した際に''Hydrangea otaksa''と命名(のちに[[シノニム]]と判明して有効ではなくなった)しているが、これは滝の名前をつけていると[[牧野富太郎]]が推測している。 |

来日まもなく一緒になった日本女性の[[楠本滝]]との間に娘・[[楠本イネ]]を1827年にもうける。[[アジサイ]]を新種記載した際に''Hydrangea otaksa'' と命名(のちに[[シノニム]]と判明して有効ではなくなった)しているが、これは滝の名前をつけている{{sfn|澤田武太郎|1927|pages=43-45}}と{{疑問点範囲|[[牧野富太郎]]が推測している|date=2020年3月}}。 |

||

[[1828年]]に帰国する際、先発した船が難破し、積荷の多くが海中に流出して一部は日本の浜に流れ着いたが、その積荷の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、地図返却を要請されたがそれを拒否したため、出国停止処分を受けたのち国外追放処分となる([[シーボルト事件]])。当初の予定では帰国3年後に再来日する予定だった。 |

[[1828年]]に帰国する際、先発した船が難破し、積荷の多くが海中に流出して一部は日本の浜に流れ着いたが、その積荷の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、地図返却を要請されたがそれを拒否したため、出国停止処分を受けたのち国外追放処分となる([[シーボルト事件]])。当初の予定では帰国3年後に再来日する予定だった。 |

||

=== 帰国 === |

=== 帰国 === |

||

[[1830年]]、オランダに帰着する。日本で収集した文学的・民族学的コレクション5000点以上のほか、哺乳動物標本200・鳥類900・魚類750・爬虫類170・無脊椎動物標本5000以上・植物2000種・植物標本12000点を持ち帰る |

[[1830年]]、オランダに帰着する。日本で収集した文学的・民族学的コレクション5000点以上のほか、哺乳動物標本200・鳥類900・魚類750・爬虫類170・無脊椎動物標本5000以上・植物2000種・植物標本12000点を持ち帰る{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}{{efn|持ち帰った植物にはイタドリも含まれていたが旺盛な繁殖力から、後年にわたる[[外来種]]として問題視されることとなる。詳細は[[イタドリ]]の記事を参照。}}。滞在中の[[アントワープ]]で東洋学者の[[ヨハン・ヨーゼフ・ホフマン]]と会い、以後協力者となる。翌[[1831年]]にはオランダ政府から叙勲の知らせが届き、[[ウィレム1世 (オランダ王)|ウィレム1世]]からライオン文官功労勲爵士とハッセルト十字章(金属十字章)を下賜され、コレクション購入の前金が支払われる{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。同年、蘭領東印度陸軍参謀部付となり、日本関係の事務を嘱託されている。1832年に[[ライデン]]で家を借り、コレクションを展示した「日本博物館」を開設{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。[[ルートヴィヒ1世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ1世]]からもバエルン文官功労勲章騎士十字章を賜る{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}。オランダ政府の後援で日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本』(日本、日本とその隣国及び保護国蝦夷南千島樺太、朝鮮琉球諸島記述記録集)を随時刊行する。同書の中で[[間宮海峡]]を「マミヤ・ノ・セト」と表記し、その名を世界に知らしめた。 |

||

[[日本学]]の祖として名声が高まり、ドイツの[[ボン大学]]にヨーロッパ最初の日本学教授として招かれるが、固辞して[[ライデン]]に留まった。 |

[[日本学]]の祖として名声が高まり、ドイツの[[ボン大学]]にヨーロッパ最初の日本学教授として招かれるが、固辞して[[ライデン]]に留まった。 |

||

| 78行目: | 78行目: | ||

一方で日本の[[開国]]を促すために運動し、[[1844年]]にはオランダ国王[[ウィレム2世 (オランダ王)|ウィレム2世]]の親書を起草している。 |

一方で日本の[[開国]]を促すために運動し、[[1844年]]にはオランダ国王[[ウィレム2世 (オランダ王)|ウィレム2世]]の親書を起草している。 |

||

[[1853年]]のアメリカの[[東インド艦隊 (アメリカ海軍)|東インド艦隊]]を率いた[[マシュー・ペリー]]来日とその目的は事前に察知しており、準備の段階で遠征艦隊への参加を申し出たものの、シーボルト事件で追放されていたことを理由に拒否された<ref>{{cite web |url=http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/150th/html/exepi7.htm |title=日本遠征関連逸話集 >> 7.確執! |

[[1853年]]のアメリカの[[東インド艦隊 (アメリカ海軍)|東インド艦隊]]を率いた[[マシュー・ペリー]]来日とその目的は事前に察知しており、準備の段階で遠征艦隊への参加を申し出たものの、シーボルト事件で追放されていたことを理由に拒否された<ref>{{cite web |url=http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/150th/html/exepi7.htm |title=日本遠征関連逸話集 >> 7.確執! シーボルトとペリー |publisher=在NY日本総領事館 |accessdate=2017-10-16}}</ref>。また、早急な対処(軍事)を行わないように要請する書簡を送っている。 |

||

[[1857年]]にはロシア皇帝[[ニコライ1世]]に招かれ、書簡を起草するが、[[クリミア戦争]]により日露交渉は中断する。 |

[[1857年]]にはロシア皇帝[[ニコライ1世]]に招かれ、書簡を起草するが、[[クリミア戦争]]により日露交渉は中断する。 |

||

48歳にあたる1845年には、ドイツ貴族 |

48歳にあたる1845年には、ドイツ貴族出身{{efn|妻となるヘレーネ・フォン・ガーゲルンは無爵位の貴族出身。戦前の日本であれば[[華族]]ではなく[[士族]]相当の階層。}}の女性、ヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚し、3男2女をもうけた。 |

||

=== 再来日とその後 === |

=== 再来日とその後 === |

||

[[File:Naturalis Biodiversity Center - Siebold Collection - Philipp Franz von Siebold - Portrait.JPG|thumb|200px|晩年のシーボルト]] |

[[File:Naturalis Biodiversity Center - Siebold Collection - Philipp Franz von Siebold - Portrait.JPG|thumb|200px|晩年のシーボルト]] |

||

[[1854年]]に日本は開国し、[[1858年]]には[[日蘭修好通商条約]]が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。[[1859年]]、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。貿易会社との契約が切れたため、幕府からの手当で収入を得る一方で、[[プロイセン王国|プロイセン]]遠征隊が長崎に寄港すると、息子アレクサンダーに日本の地図を持たせて、[[ロシア海軍]]極東遠征隊司令官リハチョフを訪問させ、その後自らプロイセン使節や司令官、全権公使らと会見し、司令官リハチョフとはその後も密に連絡を取り合い、その他フランス公使やオランダ植民大臣らなどの要請に応じて頻繁に日本の情勢についての情報を提供する |

[[1854年]]に日本は開国し、[[1858年]]には[[日蘭修好通商条約]]が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。[[1859年]]、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。貿易会社との契約が切れたため、幕府からの手当で収入を得る一方で、[[プロイセン王国|プロイセン]]遠征隊が長崎に寄港すると、息子アレクサンダーに日本の地図を持たせて、[[ロシア海軍]]極東遠征隊司令官リハチョフを訪問させ、その後自らプロイセン使節や司令官、全権公使らと会見し、司令官リハチョフとはその後も密に連絡を取り合い、その他フランス公使やオランダ植民大臣らなどの要請に応じて頻繁に日本の情勢についての情報を提供する{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}。並行して博物収集や自然観察なども続行し、風俗習慣や政治など日本関連のあらゆる記述を残す{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}。江戸・横浜にも滞在したが、幕府より江戸退去を命じられ、幕府外交顧問・学術教授の職も解任される{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}。また、イギリス公使[[ラザフォード・オールコック|オールコック]]を通じて息子アレクサンダーをイギリス公使館の職員に就職させる{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}。[[1862年]]5月、多数の収集品とともに長崎から帰国する。 |

||

[[1863年]]、オランダ領インド陸軍の参謀部付名誉少将に昇進、オランダ政府に対日外交代表部への任命を要求するが拒否される<ref name=kansai> |

[[1863年]]、オランダ領インド陸軍の参謀部付名誉少将に昇進、オランダ政府に対日外交代表部への任命を要求するが拒否される<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。日本で集めた約2500点のコレクションを[[アムステルダム]]の産業振興会で展示し、コレクションの購入をオランダ政府に持ちかけるが高額を理由に拒否される<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。オランダ政府には日本追放における損失についても補償を求めたが拒否される<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。[[1864年]]にはオランダの官職も辞して故郷のヴュルツブルクに帰った。同年5月、[[パリ]]に来ていた遣欧使節正使・外国奉行の[[池田長発]]の対仏交渉に協力する一方、同行の[[三宅秀]]から父・三宅艮斉が貸した「[[鉱物]]標本」20-30箱の返却を求められ、これを渋った。その渋りようは相当なもので、僅か3箱だけを数年後にようやく返したほどだった<!-- <ref name=kansai> -->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。[[バイエルン王国|バイエルン]]国王の[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]]にコレクションの売却を提案するも叶わず<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。ヴュルツブルクの高校でコレクションを展示し「日本博物館」を開催、[[1866年]]には[[ミュンヘン]]でも開く<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。再度、日本訪問を計画していたが、[[10月18日]]、ミュンヘンで風邪をこじらせ[[敗血症]]を併発して死去した<!--<ref name=kansai>-->{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。70歳没。墓は石造りの[[仏塔]]の形で、旧ミュンヘン南墓地 (Alter Münchner Südfriedhof) にある。 |

||

=== 年表 === |

=== 年表 === |

||

| 132行目: | 132行目: | ||

* 1866年 - ミュンヘンで「日本博物館」を開催 |

* 1866年 - ミュンヘンで「日本博物館」を開催 |

||

* 1866年10月18日 - ミュンヘンで風邪をこじらせ敗血症を併発して死去 |

* 1866年10月18日 - ミュンヘンで風邪をこじらせ敗血症を併発して死去 |

||

=== 栄誉・栄典 === |

|||

* 1831年:オランダ・{{仮リンク|ライオン勲章 (オランダ)|en|Order of the Netherlands Lion|label=ライオン勲章}}{{疑問点範囲|文官功労勲爵士|date=2020年3月}}(ウィレム1世)<!-- 1994年に廃止された勲位 [[:nl:Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw]] ([[:en:Order_of_the_Netherlands_Lion#Brothers]]) では? オランダ語のライオン勲章受章者一覧に名前がありません。--> |

|||

* 1831年:ハッセルト十字章(金属十字章)(同上) |

|||

== 日本学における貢献 == |

== 日本学における貢献 == |

||

[[ファイル:Siebold stamp |

[[ファイル:Siebold stamp Japan.jpg|thumb|シーボルト生誕200年を記念した日本の切手]] |

||

[[ファイル:Ph. F. von Siebold (timbre RFA).jpg|thumb|シーボルト生誕200年を記念したドイツの切手]] |

[[ファイル:Ph. F. von Siebold (timbre RFA).jpg|thumb|シーボルト生誕200年を記念したドイツの切手]] |

||

シーボルトは当時の西洋医学の最新情報を日本へ伝えると同時に、[[生物学]]、[[民俗学]]、[[地理学]]など多岐にわたる事物を日本で収集、オランダへ発送した。シーボルト事件で追放された際にも多くの標本などを持ち帰った。この資料の一部はシーボルト自身によりヨーロッパ諸国の博物館や宮廷に売られ、シーボルトの研究継続を経済的に助けた。こうした資料はライデン、ミュンヘン、[[ウィーン]]に残されている。また、当時の出島出入り絵師だった[[川原慶賀]]に生物や風俗の絵図を多数描かせ、薬剤師として来日していた[[ハインリヒ・ビュルゲル]]には、自身が追放された後も同様の調査を続行するよう依頼した。これらは西洋における[[日本学]]の発展に大きく寄与した。日本語に関しては記述は少なく、助手だった[[ヨハン・ヨーゼフ・ホフマン]]が多く書いている<ref name="山東"> |

シーボルトは当時の西洋医学の最新情報を日本へ伝えると同時に、[[生物学]]、[[民俗学]]、[[地理学]]など多岐にわたる事物を日本で収集、オランダへ発送した。シーボルト事件で追放された際にも多くの標本などを持ち帰った。この資料の一部はシーボルト自身によりヨーロッパ諸国の博物館や宮廷に売られ、シーボルトの研究継続を経済的に助けた。こうした資料はライデン、ミュンヘン、[[ウィーン]]に残されている。また、当時の出島出入り絵師だった[[川原慶賀]]に生物や風俗の絵図を多数描かせ、薬剤師として来日していた[[ハインリヒ・ビュルゲル]]{{sfn|薬学史事典|2016年|pages=177-178}}には、自身が追放された後も同様の調査を続行するよう依頼した。これらは西洋における[[日本学]]の発展に大きく寄与した。日本語に関しては記述は少なく、助手だった[[ヨハン・ヨーゼフ・ホフマン]]が多く書いている{{sfn|山東功||page=}}<!-- <ref name="山東"> -->。 |

||

2005年、ライデンに[[シーボルトハウス]]が開館した。シーボルト旧宅を、シーボルトのコレクションや日蘭関係史を展示する博物館として公開したものである。 |

2005年、ライデンに[[シーボルトハウス]]が開館した。シーボルト旧宅を、シーボルトのコレクションや日蘭関係史を展示する博物館として公開したものである。 |

||

=== 生物学 === |

=== 生物学 === |

||

{{See also|ナチュラリス生物多様性センター}} |

|||

生物[[標本 (分類学)|標本]]、またはそれに付随した絵図は、当時ほとんど知られていなかった日本の生物について重要な研究資料となり、模式標本となったものも多い。これらの多くはライデン王立自然史博物館に保管されている。 |

|||

生物[[標本 (分類学)|標本]]、またはそれに付随した絵図は、当時ほとんど知られていなかった日本の生物について重要な研究資料となり、模式標本となったものも多い。これらの多くはライデン王立自然史博物館に保管された。近年、同国の[[GLAM]]統合により[[ナチュラリス生物多様性センター]]に移管され、電子化事業が進んでいる。また、2度目の訪日で集めた蒐集品や植物の種苗はミュンヘンで保管され、一部は長男アレキサンダーがイギリスに寄贈している。 |

|||

植物の[[押し葉標本]]は |

植物の[[押し葉標本]]は1万2,000点、それを基に[[ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニ]]と共著で『日本植物誌』を刊行した。その中で記載した種は2300種になる{{efn|シーボルトが集めた標本と博物画のデジタル化事業。植物の[[学名]]で[[学名#命名|命名者]]がSieb. et Zucc.とあるのは、彼らが命名し現在も名前が使われている種である。[[アジサイ]]などヨーロッパの園芸界に広まったものもある。 |

||

動物の[[標本 (分類学)|標本]]は、当時のライデン王立自然史博物館の動物学者だった[[コンラート・ヤコブ・テミンク|テミンク]](初代館長)、[[ヘルマン・シュレーゲル|シュレーゲル]]、[[ウィレム・デ・ハーン|デ・ハーン]]らによって研究され、『日本動物誌』として刊行された。日本では馴染み深い[[スズキ (魚)|スズキ]]、[[マダイ]]、[[イセエビ]]なども、日本動物誌で初めて学名が確定している。 |

動物の[[標本 (分類学)|標本]]は、当時のライデン王立自然史博物館の動物学者だった[[コンラート・ヤコブ・テミンク|テミンク]](初代館長)、[[ヘルマン・シュレーゲル|シュレーゲル]]、[[ウィレム・デ・ハーン|デ・ハーン]]らによって研究され、『日本動物誌』として刊行された。日本では馴染み深い[[スズキ (魚)|スズキ]]、[[マダイ]]、[[イセエビ]]なども、日本動物誌で初めて学名が確定している。 |

||

| 171行目: | 176行目: | ||

=== 直系 === |

=== 直系 === |

||

[[File:Kakeizu3.png|thumb|地元の郷土史研究家が記したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト家系図の写し(一部改変)]] |

[[File:Kakeizu3.png|thumb|地元の郷土史研究家が記したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト家系図の写し(一部改変)]] |

||

* シーボルトの娘、[[楠本イネ]]の子供に[[楠本高子]](山脇たか)がおり、手記が公開されている<ref>[http://www2.ocn.ne.jp/~oine/kinenhi/metaka.html 本人の手記] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081013033857/http://www2.ocn.ne.jp/~oine/kinenhi/metaka.html |date=2008年10月13日 }}、2008年8月30日閲覧。</ref>(シーボルト記念館ウェブサイト・長崎市)。 |

|||

'''アレクサンダー・フォン・シーボルト''' (1846年8月16日 - 1911年1月23日<ref name="kotobank">{{Cite web|title= |

|||

* シーボルトの息子[[アレクサンダー・フォン・シーボルト]]は、シーボルト再来日時に同行している。[[1859年]](安政6年)以来日本に滞在、イギリス公使館の通弁官(通訳)を務め、[[1867年]](慶応3年)に[[徳川昭武]]らのフランス派遣([[パリ万国博覧会 (1867年)|パリ万国博覧会]]のため)に同行している。[[陸奥宗光]]・[[井上馨]]などの明治元勲との付き合いも深く、後年は外務卿井上の特別秘書となる。日本語訳された著書に『シーボルト最後の日本旅行』(斎藤信訳、平凡社東洋文庫、1981年)。 |

|||

シーボルトとは|url=https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%88-75043|website=コトバンク|accessdate=2020-03-06|language=ja|at=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典}}</ref>) |

|||

*:2009年10月5日付の『[[産経新聞]]』で、アレクサンダーが明治政府からの派遣団に同行し、偽札防止のための「小印紙」注文に関わったことを示す、アレクサンダーから[[伊達宗城]]に宛てた書簡が発見されたことを報じた<ref>[http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/091005/acd0910051429002-n1.htm シーボルト長男、明治新政府の偽札防止に貢献](産経新聞、2009年10月5日付)</ref>。なお、アレクサンダーは日本語を宇和島藩士から学んでいたようである。楠本高子の手記によれば、[[三瀬諸淵]]も日本語を教えている。 |

|||

{{Seealso|アレクサンダー・フォン・シーボルト}} |

|||

* [[躰道]]、[[ファウストボール]]選手で医師の[[堀内和一朗]]は直系の7代目にあたる。 |

|||

:アレクサンダーは、妻ヘレーネ・フォン・ガーゲルン Helene von Gagern (1820年 - 1877年) との長男で、シーボルト再来日時に同行している。[[1859年]](安政6年)以来日本に滞在、イギリス公使館の通弁官(通訳)を務め、[[1867年]](慶応3年)に[[徳川昭武]]らのフランス派遣([[パリ万国博覧会 (1867年)|パリ万国博覧会]]のため)に帯同している。[[陸奥宗光]]・[[井上馨]]などの明治元勲との付き合いも深く、後年は外務卿井上の特別秘書となる。日本語訳された著書に『シーボルト最後の日本旅行』(斎藤信訳、平凡社東洋文庫、1981年)。 |

|||

* 次男[[ハインリヒ・フォン・シーボルト]](別名'''小シーボルト''')も日本に滞在し、日本で岩本はなと結婚して1男1女をもうけた。また[[オーストリア=ハンガリー帝国]]大使館の通訳官外交官業務の傍ら、[[考古学]]調査を行い『考古説略』を発表、「考古学」という言葉を日本で初めて使用する。ハインリヒの没後100年にあたる2008年には、各所において記念企画が行われ、3月に行われた[[法政大学]]での記念シンポジウムには、ハインリヒの子孫でシーボルト研究家の[[関口忠志]]も招かれた。日本語訳された著書に『小シーボルト蝦夷見聞記』(原田信男訳、平凡社東洋文庫、1996年)がある。 |

|||

* 2010年12月から2011年1月にかけて、シーボルト記念館にて2008年のハインリヒの没後100年展にて展示された資料を中心に企画展が開催された。ハインリヒの子孫の関口忠志一家が長崎を訪問した<ref>[http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/mayor/index.php?itemid=5946](長崎市役所HP)</ref>。 |

|||

:2009年10月5日付の『[[産経新聞]]』で、アレクサンダーから[[伊達宗城]]に宛てた書簡が発見され、アレクサンダーが明治政府からの派遣団に同行し、偽札防止のための「小印紙」注文に関わったことを示すことを報じた<ref>{{Cite news|和書|title=ニュース:文化 > シーボルト長男、明治新政府の偽札防止に貢献|date=2009-10-05|url=http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/091005/acd0910051429002-n1.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091007235815/http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/091005/acd0910051429002-n1.htm|archivedate=2009-10-07|newspaper=[[産経新聞]]}}</ref>。なお、アレクサンダーは日本語を[[宇和島藩|宇和島藩士]]から学んでいたようである。楠本高子の手記によれば、高子の夫の[[三瀬諸淵]]も日本語を教えている<ref name="taka"/>。 |

|||

* ヴュルツブルクには、次女ヘレーネの末裔ブランデンシュタイン・コンスタンティン・ツェッペリン(次女子孫がツェッペリン伯爵家と婚姻)が会長を務めるドイツ・シーボルト協会が存在する。また日本では、次男ハインリヒの末裔・関口忠志や国内のシーボルト研究家が集まり、[[日本シーボルト協会]]の設立準備委員会が[[2008年]]に発足している。この2者がシーボルト末裔の代表的存在として各地の研究会に参加している。 |

|||

'''山脇たか''' (1852年2月26日 - 1938年7月18日) |

|||

{{Seealso|楠本高子}} |

|||

:シーボルトの孫。長子で娘の[[楠本イネ]]の子供で、一時は女医を志すが医師に嫁ぐ。手記が公開されている{{sfn|岩田祐作|2008}}<ref name="taka">{{cite web|url=http://www2.ocn.ne.jp/~oine/kinenhi/metaka.html|title=本人の手記「シーボルト記念碑とたき・いね・たかへ」|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081013033857/http://www2.ocn.ne.jp/~oine/kinenhi/metaka.html|author=岩田祐作 |archivedate=2008年10月13日|accessdate=2008年8月30日}}</ref>{{疑問点範囲|(シーボルト記念館ウェブサイト・長崎市)。|date=2020年3月}} |

|||

'''次男ハインリヒ・フォン・シーボルト(別名'''小シーボルト''')'''(1852年7月21日 - 1908年8月11日<ref name="kotobank"/>) |

|||

{{Seealso|ハインリヒ・フォン・シーボルト}} |

|||

:1869年 (17歳)、兄の再来日に従って日本に赴き、日本に滞在中に岩本はなと結婚して1男1女をもうけた。また[[オーストリア=ハンガリー帝国]]大使館の通訳官外交官業務の傍ら、[[考古学]]調査を行い『考古説略』を発表、「考古学」という言葉を日本で初めて使用する。ハインリヒの没後100年にあたる2008年には、各所において記念企画が行われ、3月に行われた[[法政大学]]での記念シンポジウムには、ハインリヒの子孫でシーボルト研究家の[[関口忠志]]も招かれた。 |

|||

*日本語訳された著書に『小シーボルト蝦夷見聞記』(原田信男訳、平凡社東洋文庫、1996年)、『経済叢書. 第2号』鬼頭悌次郎 (訳)、大蔵省翻訳課、1878年 (明治11)。{{DOI|10.11501/900823}}。 |

|||

:2010年12月から2011年1月にかけて、シーボルト記念館の企画展では、2008年のハインリヒ没後100年展の資料を中心に展示された。ハインリヒの子孫の関口忠志一家が長崎を訪問した<ref>[http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/mayor/index.php?itemid=5946](長崎市役所HP)</ref>{{リンク切れ|date=2020年3月}}。 |

|||

'''次女ヘレーネ''' |

|||

:ヴュルツブルクには、次女ヘレーネの末裔ブランデンシュタイン・コンスタンティン・ツェッペリン(次女子孫がツェッペリン伯爵家と婚姻)が会長を務めるドイツ・シーボルト協会が存在する。また日本では、次男ハインリヒの末裔・関口忠志や国内のシーボルト研究家が集まり、[[日本シーボルト協会]]の設立準備委員会が[[2008年]]に発足している。この2者がシーボルト末裔の代表的存在として各地の研究会に参加している。 |

|||

==== 系譜 ==== |

==== 系譜 ==== |

||

| 184行目: | 204行目: | ||

* 玄孫(小シーボルトの曾孫):[[関口忠志]] |

* 玄孫(小シーボルトの曾孫):[[関口忠志]] |

||

* 来孫:[[関口忠相]]([[しぃぼるとぷろだくしょん]]社長) |

* 来孫:[[関口忠相]]([[しぃぼるとぷろだくしょん]]社長) |

||

* 昆孫:[[堀内和一朗]](医師、[[躰道]]選手、[[ファウストボール]]選手) |

|||

{{節スタブ}} |

|||

=== |

=== 親族 === |

||

* |

* 医学者のアダム・エリアス・フォン・ジーボルト Adam Elias von Siebold は父の男きょうだい。 |

||

*: アダムの息子たちで動物学者の[[カール・テオドール・フォン・シーボルト|カール・テオドール・エルンスト・フォン・ジーボルト]](1804年2月16日 - 1885年4月7日) と産科医のエドゥアルド・カスパー・フォン・ジーボルト ([[:de:Eduard Caspar Jacob von Siebold|ドイツ語版]]・1801年 - 1861年) の兄弟は従弟にあたる。 |

|||

* 従兄弟の娘に当たるアガーテ・フォン・ジーボルト(1835年 - 1909年)は、作曲家[[ヨハネス・ブラームス]]の婚約者だったことで知られる。 |

|||

*: 従弟の娘に当たるアガーテ・フォン・ジーボルト ([[:fi:Agathe von Siebold|フィンランド語版]]・1835年7月1日 - 1909年3月1日)は、作曲家[[ヨハネス・ブラームス]]の婚約者だったことで知られる。 |

|||

== 主な日本語 |

== 主な著書と日本語訳 == |

||

原書の発行年順、日本語版の題名年順。<br /> |

|||

* P. F. von Siebold ''Nippon''1832-1882 |

|||

*de Siebold. '''''De historiae naturalis in Japonia statu, nec non de augmento emolumentisque in decursu perscrutationum exspectandis dissertatio : cui accedunt spicilegia faunae Japonicae'''''、{{oclc|44091434}}。初版出版地は第1巻がバラビア:出版社不詳、1824年。第2巻が Wirceburgi : C.P. Bonitas、1826年。 |

|||

:『シーボルト 「日本」』 [[雄松堂出版]](全9巻)‐本文編6巻+図録編3巻、1977-79年。新版刊 |

|||

**シーボルト、ヨハン・ヨーゼフ・ホフマン、日独文化協会『フィリップ フランツ フォン シーボルト蒐集並ニヘーグ王立博物館所蔵日本書籍及手稿目録』、日本学会 (編輯)、東京:郁文堂 (発売)、1937年{{efn|別題:シーボルト文献研究会『日本博物志』、日本学会 (編輯)、東京:郁文堂 (発売)、1937年、{{NCID|BA38976382}}。「シーボルト文献蒐録 第三回」限定出版・300部。付録として[[江崎悌三]]著「日本博物誌:解説」3頁。}}。 |

|||

:『シーボルト「日本」の研究と解説』 講談社、1977年 |

|||

**複製『シーボルト収集図書目録』、東京:科学書院、霞ケ関出版 (発売)、1988年。郁文堂書店刊による。 |

|||

*von Siebold, P. F. '''''Nippon'' 1832-1882.''' |

|||

**『シーボルト 「日本」』 [[雄松堂出版]](全9巻)‐本文編6巻+図録編3巻、1977-79年。新版刊 |

|||

**『シーボルト「日本」の研究と解説』 講談社、1977年。 |

|||

*シーボルト『日本及びその隣国属国の沿海地図』 |

*シーボルト『日本及びその隣国属国の沿海地図』 |

||

*シーボルト『日本海国に関する蘭・露の活動』 |

*シーボルト『日本海国に関する蘭・露の活動』 |

||

* P. F. |

*von Siebold, P. F.; J. G. von Zuccarini. '''''Flora Japonica'', Leiden, 1835-1870.''' |

||

**『シーボルト日本植物誌 本文覚書篇』 |

**『シーボルト日本植物誌 本文覚書篇』、八坂書房、2007年。 |

||

**『シーボルト日本の植物』 |

**『シーボルト日本の植物』、瀬倉正克 (訳)、八坂書房、1996年。 |

||

***『シーボルト日本植物誌』 |

***『シーボルト日本植物誌』〈[[ちくま学芸文庫]]〉、2007年。初版は[[八坂書房]]、1992年(新版、2000年)。 |

||

*『 |

*『参府旅行中の日記』 斎藤信 (訳)、思文閣出版 1983年。 |

||

*『シーボルト |

*『シーボルト 江戸参府紀行』 斎藤信 (訳)、〈[[東洋文庫 (平凡社)|平凡社東洋文庫]]〉、ワイド版、2006年 |

||

*『 |

*アレキサンダー・ジーボルト『ジーボルト最後の日本旅行』斎藤信 (訳)、〈平凡社東洋文庫398〉、1981年。同ワイド版、2006年。長男のアレキサンダーによる記録。 |

||

*『シーボルト日記 再来日時の幕末見聞記』 石山禎一、牧幸一 (共訳)、八坂書房、2005年。 |

|||

*『参府旅行中の日記』 斎藤信訳(思文閣出版 1983年) |

|||

*『シーボルト |

*『シーボルトの日本報告』 栗原福也 (編訳)、〈平凡社東洋文庫〉、2009年。 |

||

*『シーボルト江戸参府紀行』、呉秀三 (訳)、呉茂一 (校訂)、[[雄松堂書店]]〈[[異国叢書]]7〉、1966年、オンデマンド版 |

|||

*[[呉秀三]]『シーボルト先生―その生涯及び功業』 平凡社東洋文庫(全3巻)、ワイド版2008年 |

|||

*『シーボルト |

*『シーボルト蒐集和書目録』 [[八木書店]]、2015年。 |

||

*[[呉秀三]]『シーボルト先生―その生涯及び功業』、平凡社東洋文庫(全3巻)、ワイド版、2008年。 |

|||

*『シーボルト日本交通貿易史』 呉秀三訳、[[呉茂一]]校訂、雄松堂書店〈異国叢書8〉、同上 |

|||

([[丸善雄松堂]])2005年。 |

|||

*ヴェルナー・シーボルト 『シーボルト、波瀾の生涯』(酒井幸子訳、どうぶつ社、2006年) |

|||

*『シーボルト |

*『シーボルト日本交通貿易史』、呉秀三 (訳)、[[呉茂一]] (校訂)、雄松堂書店〈異国叢書8〉、同上 |

||

*『シーボルト年表 |

*『シーボルト年表 生涯とその業績』、石山禎一・[[宮崎克則]] (編纂)、八坂書房、2014年{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2011|pages=155-228}}{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}{{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2013|pages= 247-308}}。 |

||

*ヴェルナー・シーボルト 『シーボルト、波瀾の生涯』、酒井幸子 (訳)、どうぶつ社、2006年。 |

|||

== 登場作品 == |

== 登場作品 == |

||

;関連 |

;関連 |

||

* 兼重護『シーボルトと町絵師慶賀 <small>日本画家が出会った西欧</small>』 |

* 兼重護『シーボルトと町絵師慶賀 <small>日本画家が出会った西欧</small>』〈長崎新聞新書〉、2003年。ISBN 4-931493-38-6 |

||

* [[ねじめ正一]]『シーボルトの眼 <small>出島絵師 川原慶賀</small>』 |

* [[ねじめ正一]]『シーボルトの眼 <small>出島絵師 川原慶賀</small>』、[[集英社]]、2004年。ISBN 4-08-774693-3 |

||

* [[杉本つとむ]]『西洋人の日本語発見 <small>外国人の日本語研究史</small>』 |

* [[杉本つとむ]]『西洋人の日本語発見 <small>外国人の日本語研究史</small>』〈[[講談社学術文庫]]〉、2008年。ISBN 978-4-06-159856-0 ※シーボルトとその助手ホフマンの日本語研究。ただし、シーボルトについてかなり手厳な批判。 |

||

;小説 |

;小説 |

||

* [[アルフォンス・ドーデ]]『盲目の皇帝』若い小説家だったドーデと年老いたシーボルトの交友を描く |

* [[アルフォンス・ドーデ]]『盲目の皇帝』 短編集『[[月曜物語]]』に収録。若い小説家だったドーデと年老いたシーボルトの交友を描く。 |

||

* [[吉村昭]]『ふぉん・しいほるとの娘』 |

* [[吉村昭]]『ふぉん・しいほるとの娘』〈[[新潮文庫]]〉上・下、初版1993年、上 ISBN 4-10-111731-4、下 ISBN 4-10-111732-2。※フィクションも織り交ぜられている |

||

* 吉村昭『長英逃亡』 |

* 吉村昭『長英逃亡』〈新潮文庫〉上・下、初版1989年、上 ISBN 4-10-111725-X、下 ISBN 4-10-111726-8。 |

||

;漫画 |

;漫画 |

||

* [[みなもと太郎]]『[[風雲児たち]]』 新版リイド社 |

* [[みなもと太郎]]『[[風雲児たち]]』 新版リイド社 |

||

* [[真船一雄]]『[[スーパードクターK]]』 |

* [[真船一雄]]『[[スーパードクターK]]』 |

||

* 『[[増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和]]』 |

* 『[[増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和]]』第11巻197幕。 |

||

* [[飴あられ]] |

* [[飴あられ]]「[[陽炎 稲妻 水の月]]」『長崎慕情』 |

||

;テレビドラマ |

;テレビドラマ |

||

* [[木曜時代劇 (NHK)|土曜時代劇]] 『[[藍染袴お匙帖#テレビドラマ|桂ちづる診察日録]]』 |

* [[木曜時代劇 (NHK)|土曜時代劇]] 『[[藍染袴お匙帖#テレビドラマ|桂ちづる診察日録]]』、[[日本放送協会|NHK]]、2010年。俳優:[[エリック・ボシック]]。 |

||

== シーボルトの名前を冠したもの == |

== シーボルトの名前を冠したもの == |

||

<!-- 50音順でお願いします。--> |

|||

[[ファイル:Siebold-street.jpg|thumb|長崎市のシーボルト通り]] |

[[ファイル:Siebold-street.jpg|thumb|長崎市のシーボルト通り]] |

||

[[File:Leiden129.JPG|200px|thumb|『若きシーボルトの像 』シーボルト記念館[[富永直樹]]作([[1979年]])]] |

|||

{{Div col}} |

|||

* [[県立長崎シーボルト大学]]および[[長崎県立大学|長崎県立大学シーボルト校]] |

* [[県立長崎シーボルト大学]]および[[長崎県立大学|長崎県立大学シーボルト校]] |

||

* [[九州旅客鉄道|JR九州]]が佐世保駅 |

* 「[[シーサイドライナー (列車)#特急「シーボルト」|シーボルト]]」 [[九州旅客鉄道|JR九州]]が[[佐世保駅]]~[[長崎駅]]間を運行した[[特別急行列車|特急]] |

||

* [[十八銀行]]シーボルト支店 - 入金照合サービスで使用する仮想口座の支店で、実店舗としては存在しない。 |

|||

* [[フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞]] |

|||

* [[シーボルト通り]] - 長崎市のシーボルト宅跡から新大工町商店街を結ぶ通りの名称 |

* [[シーボルト通り]] - 長崎市のシーボルト宅跡から新大工町商店街を結ぶ通りの名称 |

||

* [[シーボルトの湯]] - 佐賀県嬉野市に |

* [[シーボルトの湯]] - 佐賀県[[嬉野市]]にある[[公衆浴場]] |

||

* [[シーボルトハウス]] |

* [[シーボルトハウス]] |

||

* [[シーボルト記念館]] |

|||

* [[シーボルト記念館]][[File:Leiden129.JPG|200px|thumb|『若きシーボルトの像 』シーボルト記念館[[富永直樹]]作([[1979年]])]] |

|||

* [[シーボルト台風]] |

* [[シーボルト台風]] |

||

* [[十八銀行]]シーボルト支店 - 入金照合サービスで使用する仮想口座の支店で、実店舗としては存在しない。 |

|||

{{Botanist|Siebold}} |

|||

* [[フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞]] |

|||

{{Div col end}} |

|||

{{Botanist|Siebold}} |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

<!--本文の出典のみ、こちらへ。代表著者の姓の50音順。--> |

|||

* [[呉秀三]]『シーボルト先生 その生涯及び功業』[[平凡社東洋文庫]](103, 115, 117)、ワイド版2008年 |

|||

{{参照方法|date=2020年3月|section=1}} |

|||

**『シーボルト先生 其生涯及功業』吐鳳堂書店、1926年 |

|||

* 『新・シーボルト研究』、石山禎一、沓澤宣賢、宮坂正英、向井晃 (共編)、[[八坂書房]]、2003年。 |

|||

* 板沢武雄『シーボルト [[人物叢書]]』[[吉川弘文館]]、新装版1988年 |

|||

* {{cite journal|和書|url=http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/415/is-n26v1-p155-228-miy.pdf |format=pdf|title=シーボルトの生涯とその業績関係年表1(1796 - 1832年)|author1=石山禎一|author2= 宮崎克則|journal= [[西南学院大学]] 国際文化論集 |volume=26|number=1|date=2011年9月|ref={{sfnref|西南学院大学 国際文化論集|2011}}|pages=155-228}}<!-- <ref name=seinan> --> |

|||

* [[宮崎道生]]責任編集「特集:シーボルト」。日本思想史懇話会編集『季刊日本思想史』第55号、[[ぺりかん社]]、1999年 |

|||

* {{cite journal|和書|url=http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/431 |title=シーボルトの生涯とその業績関係年表Ⅲ(1856年‐1862年)] |author1=石山禎一|author2= 宮崎克則 |journal=西南学院大学学術研究所国際文化論集|date=2012年10月|ref={{sfn|西南学院大学 国際文化論集|2012|pages=}}|pages={{要ページ番号|date=2020年3月}}}} |

|||

* 山口隆男「シーボルトと日本の自然史研究」(『季刊日本思想史』第55号)、43〜68頁 |

|||

<!-- <ref name=seinan3> --> |

|||

* M. J. P. ファン・オイエン、[[平岡隆二]]訳『オランダのライデン国立自然史博物館に収蔵されるシーボルトの日本産魚類コレクション小史』 |

|||

* 板沢武雄『シーボルト [[人物叢書]]』、[[吉川弘文館]]、新装版、1988年。 |

|||

**[[長崎歴史文化博物館]]「特別企画展 シーボルトの水族館」 図録冊子 |

|||

* {{cite journal|和書|author=沓澤宣賢|chapter=シーボルト―西洋医学を日本に伝え、日本情報を西洋にもたらした医師|title=九州の蘭学―越境と交流|others=[[ヴォルフガング・ミヒェル]]、[[鳥井裕美子]]、[[川嶌眞人]] (共編)|publisher=[[思文閣出版]]|year=2009|pages=200-207}} |

|||

** M. J. P. van Oijen: "A short history of the Siebold collection of Japanese Fishes in the National Museum of Natural History, Leiden, The Netherlands" |

|||

* 『 |

* [[呉秀三]]『シーボルト先生 その生涯及び功業』〈[[平凡社東洋文庫]]〉(103、115、117)、ワイド版、2008年。 |

||

**初版『シーボルト先生 其生涯及功業』、吐鳳堂書店、1926年。 |

|||

* 沓澤宣賢「シーボルト―西洋医学を日本に伝え、日本情報を西洋にもたらした医師」([[ヴォルフガング・ミヒェル]]・[[鳥井裕美子]]・[[川嶌眞人]] 共編『九州の蘭学―越境と交流』[[思文閣出版]]、2009年)、200-207頁。 |

|||

* {{cite book|和書|author=山東功|title=日本語の観察者たち|pubisher=[[岩波書店]]|page={{要ページ番号|date=2020年3月}}|year=2013}}<!-- <ref name="山東"> --> |

|||

<!-- --> |

|||

* {{Cite journal|和書|title=植物研究雑誌 = The journal of Japanese botany|quote=おたくさOtaksaトハ果シテシーボルド來朝時代ニ於デあぢさみニ對スル和名ナリシカ(圖入) |author= 澤田武太郎|website= 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3347671|accessdate=2020-03-06|volume=4|number=2 (通号28)|year=1927|ref={{sfnref|澤田武太郎|1927|pages}}|pages=43-45}} 読み下し:おたくさ Otaksa とは果たしてシーボルトが滞日中にアジサイに付けた和名なのか(図入)。 |

|||

* {{cite journal|和書|url=http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/437/is-n27v2-p247-308-miy.pdf?sequence=1 |title=シーボルトの生涯とその業績関係年表IV|journal= 西南学院大学 国際文化論集 |volume=27|number=2|date=2013年3月|ref={{sfnref|西南学院大学 国際文化論集|2013}}|pages= 247-308}}<!-- <ref name=kansai> --> |

|||

* オイエン、M・J・P・ファン『オランダのライデン国立自然史博物館に収蔵されるシーボルトの日本産魚類コレクション小史』、[[平岡隆二]] (訳) |

|||

* {{cite book|和書|author=山東功|title=日本語の観察者たち|pubisher=[[岩波書店]]|ref={{sfnref|山東功||page=}}|page={{要ページ番号|date=2020年3月}}|year=2013}}<!-- <ref name="山東"> --> |

|||

**[[長崎歴史文化博物館]]「特別企画展 シーボルトの水族館」 展示図録 |

|||

** M. J. P. van Oijen: "A short history of the Siebold collection of Japanese Fishes in the National Museum of Natural History, Leiden, The Netherlands"(マーティエン・J・P・ヴァン・オイジェン、ジョス・M・J ヴァン・オイジェン(編) Martien J.P. van Oijen<ref>{{Cite web|title=国立国会図書館オンライン {{!}} National Diet Library Online|url=https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000008285958-00|website=ndlonline.ndl.go.jp|accessdate=2020-03-06}}</ref>) |

|||

* {{cite book|和書|author=[[秦新二]]|title=文政十一年のスパイ合戦―検証・謎のシーボルト事件|publisher=双葉社|series=双葉文庫|year=2007|ref={{sfnref|秦新二|2007|pages=}}|pages={{要ページ番号|date=2020年3月}}}} |

|||

*{{cite book|和書|last=ミヒェル|first=ヴォルフガング|chapter=36 シーボルトを支えた薬剤師ビュルガー|title=薬学史事典 = Encyclopedia of pharmaceutical history|others=日本薬史学会 (編)、奥田潤、西川隆 (編集代表)|publisher=薬事日報社|date=2016年3月|ref={{sfnref|薬学史事典|2016年|pages=177-178}}|id={{全国書誌番号|22724846}}}} |

|||

* [[宮崎道生]]責任編集「特集:シーボルト」『季刊日本思想史』第55号、日本思想史懇話会 (編集)、[[ぺりかん社]]、1999年。{{ISSN|0385-3195}} |

|||

** 山口隆男「シーボルトと日本の自然史研究」、『季刊日本思想史』第55号、43-68頁。{{DOI|10.11501/7950027}}。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Div col}} |

|||

* [[蛮社の獄]] |

* [[蛮社の獄]] |

||

* [[蘭方医学]] |

* [[蘭方医学]] |

||

| 276行目: | 322行目: | ||

* [[長崎学]] |

* [[長崎学]] |

||

* [[明治維新以前に日本に入国した欧米人の一覧]] |

* [[明治維新以前に日本に入国した欧米人の一覧]] |

||

{{Div col end}} |

|||

== 関連資料 == |

|||

<!--本文の出典ではない資料はこちらへお願いします。出版年順。--> |

|||

* 『新聞集成明治編年史』第1巻 (維新大変革期 文久2-明治5年)、東京 : 林泉社、再版、1936 (昭和11年)。{{全国書誌番号|50002761}}。 |

|||

** 27頁「慶應三年三月:シーボルト遺品海外へ搬出」。 |

|||

** 333頁「明治三年四月:シーボルト遺品日本へ寄贈」。 |

|||

* [[永島正一]]『長崎ものしり手帳』、長崎市:長崎放送、1972年。改題再版、東京:葦書房、1997年。 |

|||

* 永島正一『長崎ものしり手帳 続』、長崎放送、1977年。 |

|||

* 永島正一『長崎ものしり手帳 続々』、長崎放送、1983年。 |

|||

* 田中學「第4章 学名に名を残す日本植物研究の先駆者達:3. ドイツ人:シーボルト P.F.von Siebold」『植物の学名を読み解く : リンネの「二名法」』東久留米 : 田中學、東京 : 朝日新聞社 (発売)、2007年、86-89頁。{{全国書誌番号|21254497}}。 |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 286行目: | 343行目: | ||

:* [http://siebold-museum.byseum.de/de/japan-info シーボルト博物館] ヴュルツブルク(ドイツ語・日本語・英語) |

:* [http://siebold-museum.byseum.de/de/japan-info シーボルト博物館] ヴュルツブルク(ドイツ語・日本語・英語) |

||

:* [http://tokyo.daad.de/japanese/jp_scholarship_siebold.htm フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞] |

:* [http://tokyo.daad.de/japanese/jp_scholarship_siebold.htm フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞] |

||

: |

|||

; 関連HP |

; 関連HP |

||

:* [http://www.siebold.co.jp/kyoukai/index.html 日本シーボルト協会] |

:* [http://www.siebold.co.jp/kyoukai/index.html 日本シーボルト協会] |

||

:* [http://aterui.i.hosei.ac.jp/tabid/157/Default.aspx/ ハインリヒ・フォン・シーボルト没後100年国際シンポジウム『小シーボルトの業績』] |

:* [http://aterui.i.hosei.ac.jp/tabid/157/Default.aspx/ ハインリヒ・フォン・シーボルト没後100年国際シンポジウム『小シーボルトの業績』] |

||

:* [https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/11/12th-siebold-conference-leiden 第12回シーボルト学会] ライデン大学。地図資料、生物学標本の再評価に向けて。 |

|||

: |

: |

||

; 著作 |

; 著作 |

||

| 296行目: | 354行目: | ||

:* 日本 (NIPPON) [http://www.unterstein.net/jp/SieboldNippon.pdf 本文PDFファイル] [http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/gallery/nippon/nippon-top.html 図版編] |

:* 日本 (NIPPON) [http://www.unterstein.net/jp/SieboldNippon.pdf 本文PDFファイル] [http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/gallery/nippon/nippon-top.html 図版編] |

||

:* [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118613960 シーボルト著または関するカタログ] ドイツ国立図書館 |

:* [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118613960 シーボルト著または関するカタログ] ドイツ国立図書館 |

||

:* |

:* {{NDLDC|1876473}}『シーボルト日本交通貿易史』[[呉秀三]] (訳) |

||

:* |

:* {{NDLDC|1876406}}『シーボルト江戸参府紀行』呉秀三 (訳) |

||

: |

: |

||

; 標本・展覧会 |

; 標本・展覧会 |

||

:* [http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2000Siebold/index.html シーボルト日本植物コレクション] |

:* [http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2000Siebold/index.html シーボルト日本植物コレクション]、[[東京大学]] |

||

:* シーボルトの植物標本 ライデンとミュンヘンからの拡散 |

|||

:** 大場秀章、東京大学博物館 The University Museum, The University of Tokyo; |

|||

:** 秋山忍、National Museum of Nature and Science; |

|||

:** Thijsse, Gerard. Naturalis Biodiversity Center; |

|||

:** Esser, Hajo. Staatliches Herbarium, München |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{デフォルトソート:しいほると ふいりつふ ふらんつ}} |

{{デフォルトソート:しいほると ふいりつふ ふらんつ}} |

||

[[Category:フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト|*]] |

[[Category:フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト|*]] |

||

2020年3月25日 (水) 14:28時点における版

このページのノートに、このページに関する議論があります。 議論の要約:「フランスの地理学者」と書くべきかどうか |

| フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト | |

|---|---|

シーボルト肖像画(川原慶賀筆) | |

| 生誕 |

フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルト 1796年2月17日 |

| 死没 |

1866年10月18日(70歳没) 肺炎、敗血症 |

| 研究分野 |

医学 博物学 |

| 出身校 | ヴュルツブルク大学 |

| 博士課程 指導教員 |

シェーンライン教授 N・フォン・エーゼンベック教授 |

| 他の指導教員 | イグナーツ・デリンガー教授 |

| 影響を 受けた人物 |

デゥトルポン教授(産科学) テクストル教授(理論外科学) |

| 命名者名略表記 (植物学) | Siebold |

| プロジェクト:人物伝 | |

フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルト(ドイツ語: Philipp Franz Balthasar von Siebold、1796年2月17日 - 1866年10月18日)は、ドイツの医師・博物学者。標準ドイツ語での発音を日本語で一般的な方法で音写すると「ズィーボルト」だが、日本では「シーボルト」で知られている[注釈 1]。出島の三学者の一人。

生涯

誕生

神聖ローマ帝国の司教領ヴュルツブルク[注釈 2](現バイエルン州北西部)に生まれる。シーボルト家は祖父、父ともヴュルツブルク大学の医師であり、医学界の名門だった。父はヴュルツブルク大学医学部産婦人科教授[1]ヨハン・ゲオルク・クリストフ・フォン・シーボルト。シーボルトという姓の前にフォン (von) が添えられているが、これは貴族階級を意味し、シーボルト家はフィリップが20歳になった1816年にバイエルン王国(ナポレオン戦争の終結に際してヴュルツブルク一帯を領土に加えた)の貴族階級に登録された[1]。シーボルト姓を名乗る親類の多くも中部ドイツの貴族階級で、学才に秀で、医者や医学教授を多数輩出している。

父ヨハン・ゲオルク・クリストフは31歳で死去した。1歳1か月のときである。以後、ハイディングスフェルに住む母方の叔父に育てられる。母マリア・アポロニア・ヨゼファとの間に2男1女があったが、長兄と長姉は幼年に死去し、弟のフィリップだけが成人した。

大学時代

フィリップが9歳になったとき、母とヴュルツブルクからマイン川を半時間ほど遡ったハイディングスフェルトに移住し、1810年ヴュルツブルクの高校に入学するまでここで育った。12歳からは、地元の司祭となった叔父から個人授業を受けるほか、教会のラテン語学校に通う[1]。1815年にヴュルツブルク大学の哲学科に入学するも[1]、家系や親類の意見に従い、医学を学ぶことになる。大学在学中は解剖学の教授のイグナーツ・デリンガー家[注釈 3]に寄寓した。医学をはじめ、動物、植物、地理などを学ぶ。

一方で、大学在学中のフィリップは、自分が名門の出身という誇りと自尊心が高かった。またメナニア団という一種の同郷会に属し議長に選ばれ、乗馬の奨励をしたり、当時決闘は常識だったとはいえ、33回もの決闘をして顔に傷も作った。江戸参府のときに商館長ヨハン・ウィレム・デ・スチューレルにも、学術調査に非協力的だとの理由で決闘を申し入れている。

植物学との出会い

デリンガー教授宅に寄宿し、植物学者のネース・フォン・エーゼンベック教授の知遇を得たことが彼を植物に目覚めさせた。ヴュルツベルク大学は思弁的医学から、臨床での正確な観察、記述及び比較する経験主義の医学への移行を重視していた。シーボルトの家系の人たちはこの経験主義の医学の『シーボルト学会』の組織までしていた[注釈 4]。どの恩師も医学で学位をとり、植物学に強い関心をもっていた。デリンガー教授(解剖学)がそうであり、専門のエーゼンベック教授はコケ植物、菌類、ノギク属植物等について『植物学便覧』という著作を残している。1822年にはゼンケンベルク自然科学研究学所通信会員、王立レオポルド・カロリン自然研究者アカデミー会員、ヴェタラウ全博物学会正会員に任命され、フランクフルトに新設の博物館用のタイプ標本の収集を依頼される[1][注釈 5]。

1820年に卒業したシーボルトは国家試験を受け、ハイディングスフェルトで開業する。しかし既に述べたように名門貴族出身という誇りと自尊心が強く町医師で終わることを選ばなかった。

東洋学研究を志したシーボルトは、1822年にオランダのハーグへ赴き、国王ウィレム1世の侍医から斡旋を受け、7月にオランダ領東インド陸軍病院の外科少佐となる。近年の調査により、バタヴィアの蘭印政庁総督に宛てたシーボルトの書簡に「外科少佐及び調査任務付き」の署名があることや、江戸城本丸詳細図面や樺太測量図、武器・武具解説図など軍事的政治的資料も発見されたことから、単なる医師・学術研究者[4]ではなかったと見られている。

日本へ

9月にロッテルダムから出航し、喜望峰を経由して1823年3月にバタヴィア近郊のヴェルテフレーデン(ジャカルタ市内)の第五砲兵連隊付軍医に配属され、東インド自然科学調査官も兼任するも滞在中にオランダ領東インド総督に日本研究の希望を述べ認められる[1]。6月末にバタヴィアを出て8月に来日[1]、鎖国時代の日本の対外貿易窓であった長崎の出島のオランダ商館医となる。本来はドイツ人であるシーボルトの話すオランダ語は、日本人通辞よりも発音が不正確であり、怪しまれたが、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので訛りがある」「山オランダ人」と偽って[5]、その場を切り抜けた。本来は干拓によってできた国であるオランダに山地は無いが、そのような事情を知らない日本人にはこの言い訳で通用した。エンゲルベルト・ケンペルとカール・ツンベルグとの3人を「出島三学者」などと呼ぶことがあるが、全員オランダ人ではなかった[5]。来日した年の秋には『日本博物誌』を脱稿[1]。

出島内において開業の後、1824年には出島外に鳴滝塾を開設し、西洋医学(蘭学)教育を行う。日本各地から集まってきた多くの医者や学者に講義した。代表として高野長英・二宮敬作・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介らがいる。塾生は、後に医者や学者として活躍している。そしてシーボルトは、日本の文化を探索・研究した。また、特別に長崎の町で診察することを唯一許され、感謝された。1825年には出島に植物園を作り、日本を退去するまでに1400種以上の植物を栽培した[1]。また、日本茶の種子をジャワに送ったことにより同島で茶栽培が始まった[1]。

日本へ来たのは、プロイセン政府から日本の内情探索を命じられたからだとする説もある。シーボルトが江戸で多くの蘭学者らと面会したときに「あなたの仕事は何ですか」と問われて、「コンデンスポンデーヴォルデ」(内情探索官)と答えたと渡辺崋山が書いている。[要出典]

1826年4月には162回目にあたるオランダ商館長(カピタン)の江戸参府に随行、道中を利用して日本の自然を研究することに没頭する。地理や植生、気候や天文などを調査する。1826年には将軍徳川家斉に謁見した。江戸においても学者らと交友し、将軍御典医桂川甫賢、蘭学者宇田川榕庵、元薩摩藩主島津重豪、中津藩主奥平昌高、蝦夷探検家最上徳内、天文方高橋景保らと交友した。この年、それまでに収集した博物標本6箱をライデン博物館へ送る[1]。

徳内からは北方の地図を贈られる。景保には、クルーゼンシュテルンによる最新の世界地図を与える見返りとして、最新の日本地図を受け取った。

来日まもなく一緒になった日本女性の楠本滝との間に娘・楠本イネを1827年にもうける。アジサイを新種記載した際にHydrangea otaksa と命名(のちにシノニムと判明して有効ではなくなった)しているが、これは滝の名前をつけている[6]と牧野富太郎が推測している[疑問点]。

1828年に帰国する際、先発した船が難破し、積荷の多くが海中に流出して一部は日本の浜に流れ着いたが、その積荷の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、地図返却を要請されたがそれを拒否したため、出国停止処分を受けたのち国外追放処分となる(シーボルト事件)。当初の予定では帰国3年後に再来日する予定だった。

帰国

1830年、オランダに帰着する。日本で収集した文学的・民族学的コレクション5000点以上のほか、哺乳動物標本200・鳥類900・魚類750・爬虫類170・無脊椎動物標本5000以上・植物2000種・植物標本12000点を持ち帰る[1][注釈 6]。滞在中のアントワープで東洋学者のヨハン・ヨーゼフ・ホフマンと会い、以後協力者となる。翌1831年にはオランダ政府から叙勲の知らせが届き、ウィレム1世からライオン文官功労勲爵士とハッセルト十字章(金属十字章)を下賜され、コレクション購入の前金が支払われる[1]。同年、蘭領東印度陸軍参謀部付となり、日本関係の事務を嘱託されている。1832年にライデンで家を借り、コレクションを展示した「日本博物館」を開設[1]。ルートヴィヒ1世からもバエルン文官功労勲章騎士十字章を賜る[1]。オランダ政府の後援で日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本』(日本、日本とその隣国及び保護国蝦夷南千島樺太、朝鮮琉球諸島記述記録集)を随時刊行する。同書の中で間宮海峡を「マミヤ・ノ・セト」と表記し、その名を世界に知らしめた。

日本学の祖として名声が高まり、ドイツのボン大学にヨーロッパ最初の日本学教授として招かれるが、固辞してライデンに留まった。

一方で日本の開国を促すために運動し、1844年にはオランダ国王ウィレム2世の親書を起草している。

1853年のアメリカの東インド艦隊を率いたマシュー・ペリー来日とその目的は事前に察知しており、準備の段階で遠征艦隊への参加を申し出たものの、シーボルト事件で追放されていたことを理由に拒否された[7]。また、早急な対処(軍事)を行わないように要請する書簡を送っている。

1857年にはロシア皇帝ニコライ1世に招かれ、書簡を起草するが、クリミア戦争により日露交渉は中断する。

48歳にあたる1845年には、ドイツ貴族出身[注釈 7]の女性、ヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚し、3男2女をもうけた。

再来日とその後

1854年に日本は開国し、1858年には日蘭修好通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。1859年、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。貿易会社との契約が切れたため、幕府からの手当で収入を得る一方で、プロイセン遠征隊が長崎に寄港すると、息子アレクサンダーに日本の地図を持たせて、ロシア海軍極東遠征隊司令官リハチョフを訪問させ、その後自らプロイセン使節や司令官、全権公使らと会見し、司令官リハチョフとはその後も密に連絡を取り合い、その他フランス公使やオランダ植民大臣らなどの要請に応じて頻繁に日本の情勢についての情報を提供する[8]。並行して博物収集や自然観察なども続行し、風俗習慣や政治など日本関連のあらゆる記述を残す[8]。江戸・横浜にも滞在したが、幕府より江戸退去を命じられ、幕府外交顧問・学術教授の職も解任される[8]。また、イギリス公使オールコックを通じて息子アレクサンダーをイギリス公使館の職員に就職させる[8]。1862年5月、多数の収集品とともに長崎から帰国する。

1863年、オランダ領インド陸軍の参謀部付名誉少将に昇進、オランダ政府に対日外交代表部への任命を要求するが拒否される[9]。日本で集めた約2500点のコレクションをアムステルダムの産業振興会で展示し、コレクションの購入をオランダ政府に持ちかけるが高額を理由に拒否される[9]。オランダ政府には日本追放における損失についても補償を求めたが拒否される[9]。1864年にはオランダの官職も辞して故郷のヴュルツブルクに帰った。同年5月、パリに来ていた遣欧使節正使・外国奉行の池田長発の対仏交渉に協力する一方、同行の三宅秀から父・三宅艮斉が貸した「鉱物標本」20-30箱の返却を求められ、これを渋った。その渋りようは相当なもので、僅か3箱だけを数年後にようやく返したほどだった[9]。バイエルン国王のルートヴィヒ2世にコレクションの売却を提案するも叶わず[9]。ヴュルツブルクの高校でコレクションを展示し「日本博物館」を開催、1866年にはミュンヘンでも開く[9]。再度、日本訪問を計画していたが、10月18日、ミュンヘンで風邪をこじらせ敗血症を併発して死去した[9]。70歳没。墓は石造りの仏塔の形で、旧ミュンヘン南墓地 (Alter Münchner Südfriedhof) にある。

年表

- 1796年2月17日 - 神聖ローマ帝国の司教領ヴュルツブルクに生まれる

- 1805年 - ハイディングフェルトに移住

- 1810年 - ヴュルツブルクの高校に入学

- 1815年 - ヴュルツブルク大学の哲学科に入学。家系や親類の意見に従い、医学を学ぶことに

- 1816年 - バイエルン王国の貴族階級に登録

- 1820年 - 大学卒業。国家試験を受け、ハイディングスフェルトで開業

- 1822年 - ゼンケンベルク自然科学研究学所通信会員、王立レオポルド・カロリン自然研究者アカデミー会員、ヴェタラウ全博物学会正会員に任命

- 1822年 - オランダのハーグに赴く

- 1822年7月 - オランダ領東インド陸軍病院の外科少佐となる

- 1822年9月 - ロッテルダムから出航

- 1823年3月 - バタヴィア近郊のヴェルテフレーデン(ジャカルタ市内)の第五砲兵連隊付軍医に配属され、東インド自然科学調査官も兼任

- 1823年6月末 - バタヴィアを出航

- 1823年8月 - 来日

- 1824年 - 鳴滝塾を開設

- 1825年 - 出島に植物園を作る

- 1826年4月 - 第162回目のオランダ商館長(カピタン)江戸参府に随行

- 1827年 - 楠本滝との間に娘・楠本イネをにもうける

- 1828年 - シーボルト事件

- 1830年 - オランダに帰国

- 1831年 - オランダのウィレム1世からライオン文官功労勲爵士とハッセルト十字章(金属十字章)を下賜され、コレクション購入の前金が支払われる

- 1831年 - 蘭領東印度陸軍参謀部付となり、日本関係の事務を嘱託される

- 1832年 - ライデンで家を借り、コレクションを展示した「日本博物館」を開設

- 1832年 - バイエルン王国・ルートヴィヒ1世からバエルン文官功労勲章騎士十字章を賜る

- 1832年 - オランダ政府の後援で日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本』刊行開始

- 1844年 - オランダ国王ウィレム2世の親書を起草

- 1853年 - アメリカ東インド艦隊を率いて来日するマシュー・ペリーに日本資料を提供し、早急な対処(軍事)を行わないように要請

- 1857年 - ロシア皇帝ニコライ1世に招かれ、書簡を起草

- 1845年 - ヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚。3男2女をもうける。

- 1854年 - 日本開国

- 1858年 - 日蘭修好通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除

- 1859年 - オランダ貿易会社顧問として再来日

- 1861年 - 対外交渉のための幕府顧問に

- 1862年5月 - 多数の収集品とともに長崎から帰国する。

- 1863年 - オランダ領インド陸軍の参謀部付名誉少将に昇進

- 1863年 - オランダ政府に対日外交代表部への任命を要求するが拒否される

- 1863年 - 日本で集めた約2500点のコレクションをアムステルダムの産業振興会で展示

- 1864年 - オランダの官職も辞して故郷のヴュルツブルクに帰る。

- 1864年5月 - パリに来ていた遣欧使節正使・外国奉行の池田長発の対仏交渉に協力

- 1864年 - ヴュルツブルクの高校でコレクションを展示し「日本博物館」を開催

- 1866年 - ミュンヘンで「日本博物館」を開催

- 1866年10月18日 - ミュンヘンで風邪をこじらせ敗血症を併発して死去

栄誉・栄典

日本学における貢献

シーボルトは当時の西洋医学の最新情報を日本へ伝えると同時に、生物学、民俗学、地理学など多岐にわたる事物を日本で収集、オランダへ発送した。シーボルト事件で追放された際にも多くの標本などを持ち帰った。この資料の一部はシーボルト自身によりヨーロッパ諸国の博物館や宮廷に売られ、シーボルトの研究継続を経済的に助けた。こうした資料はライデン、ミュンヘン、ウィーンに残されている。また、当時の出島出入り絵師だった川原慶賀に生物や風俗の絵図を多数描かせ、薬剤師として来日していたハインリヒ・ビュルゲル[10]には、自身が追放された後も同様の調査を続行するよう依頼した。これらは西洋における日本学の発展に大きく寄与した。日本語に関しては記述は少なく、助手だったヨハン・ヨーゼフ・ホフマンが多く書いている[11]。

2005年、ライデンにシーボルトハウスが開館した。シーボルト旧宅を、シーボルトのコレクションや日蘭関係史を展示する博物館として公開したものである。

生物学

生物標本、またはそれに付随した絵図は、当時ほとんど知られていなかった日本の生物について重要な研究資料となり、模式標本となったものも多い。これらの多くはライデン王立自然史博物館に保管された。近年、同国のGLAM統合によりナチュラリス生物多様性センターに移管され、電子化事業が進んでいる。また、2度目の訪日で集めた蒐集品や植物の種苗はミュンヘンで保管され、一部は長男アレキサンダーがイギリスに寄贈している。

植物の押し葉標本は1万2,000点、それを基にヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニと共著で『日本植物誌』を刊行した。その中で記載した種は2300種になる{{efn|シーボルトが集めた標本と博物画のデジタル化事業。植物の学名で命名者がSieb. et Zucc.とあるのは、彼らが命名し現在も名前が使われている種である。アジサイなどヨーロッパの園芸界に広まったものもある。

動物の標本は、当時のライデン王立自然史博物館の動物学者だったテミンク(初代館長)、シュレーゲル、デ・ハーンらによって研究され、『日本動物誌』として刊行された。日本では馴染み深いスズキ、マダイ、イセエビなども、日本動物誌で初めて学名が確定している。

献名

シーボルトに対する献名として、学名に"sieboldi"または"sieboldii"が命名されている生物は数多い。

- 植物

- サクラソウ Primula sieboldii

- ミセバヤ Hylotelephium sieboldii

- ヘビノボラズ Berberis sieboldii

- キセルアザミ Cirsium sieboldii

- ウスバサイシン Asiasarum sieboldii

- スダジイ Castanopsis sieboldii

- チョロギ Stachys sieboldii

- ゴマギ Viburnum sieboldii

- ヤマナラシ Populus tremula var. sieboldii

- 動物

- アコメガイ(イモガイの一種)Conus sieboldii (Reeve, 1848)

- ベニガイ(サクラガイに近縁の二枚貝)Pharaonella sieboldii (Deshayes, 1855)

- シーボルトミミズ(大型のミミズ)Pheretima sieboldi (Horst, 1883)

- オニヤンマ(日本最大のトンボ)Anotogaster sieboldii (Sélys, 1854)

- ヌマムツ(コイ科の淡水魚)Nipponocypris sieboldii (Temminck et Schlegel, 1846)

- ヒメダイ(フエダイ科の海水魚)Pristipomoides sieboldii (Bleeker, 1857)

- アオバト(森林性のハトの一種)Treron sieboldii (Temminck, 1835)

親族

直系

アレクサンダー・フォン・シーボルト (1846年8月16日 - 1911年1月23日[12])

- アレクサンダーは、妻ヘレーネ・フォン・ガーゲルン Helene von Gagern (1820年 - 1877年) との長男で、シーボルト再来日時に同行している。1859年(安政6年)以来日本に滞在、イギリス公使館の通弁官(通訳)を務め、1867年(慶応3年)に徳川昭武らのフランス派遣(パリ万国博覧会のため)に帯同している。陸奥宗光・井上馨などの明治元勲との付き合いも深く、後年は外務卿井上の特別秘書となる。日本語訳された著書に『シーボルト最後の日本旅行』(斎藤信訳、平凡社東洋文庫、1981年)。

- 2009年10月5日付の『産経新聞』で、アレクサンダーから伊達宗城に宛てた書簡が発見され、アレクサンダーが明治政府からの派遣団に同行し、偽札防止のための「小印紙」注文に関わったことを示すことを報じた[13]。なお、アレクサンダーは日本語を宇和島藩士から学んでいたようである。楠本高子の手記によれば、高子の夫の三瀬諸淵も日本語を教えている[14]。

山脇たか (1852年2月26日 - 1938年7月18日)

次男ハインリヒ・フォン・シーボルト(別名小シーボルト)(1852年7月21日 - 1908年8月11日[12])

- 1869年 (17歳)、兄の再来日に従って日本に赴き、日本に滞在中に岩本はなと結婚して1男1女をもうけた。またオーストリア=ハンガリー帝国大使館の通訳官外交官業務の傍ら、考古学調査を行い『考古説略』を発表、「考古学」という言葉を日本で初めて使用する。ハインリヒの没後100年にあたる2008年には、各所において記念企画が行われ、3月に行われた法政大学での記念シンポジウムには、ハインリヒの子孫でシーボルト研究家の関口忠志も招かれた。

- 日本語訳された著書に『小シーボルト蝦夷見聞記』(原田信男訳、平凡社東洋文庫、1996年)、『経済叢書. 第2号』鬼頭悌次郎 (訳)、大蔵省翻訳課、1878年 (明治11)。doi:10.11501/900823。

- 2010年12月から2011年1月にかけて、シーボルト記念館の企画展では、2008年のハインリヒ没後100年展の資料を中心に展示された。ハインリヒの子孫の関口忠志一家が長崎を訪問した[16][リンク切れ]。

次女ヘレーネ

- ヴュルツブルクには、次女ヘレーネの末裔ブランデンシュタイン・コンスタンティン・ツェッペリン(次女子孫がツェッペリン伯爵家と婚姻)が会長を務めるドイツ・シーボルト協会が存在する。また日本では、次男ハインリヒの末裔・関口忠志や国内のシーボルト研究家が集まり、日本シーボルト協会の設立準備委員会が2008年に発足している。この2者がシーボルト末裔の代表的存在として各地の研究会に参加している。

系譜

- 次男:ハインリヒ・フォン・シーボルト(小シーボルト)

- 妻:岩本はな

- 玄孫(小シーボルトの曾孫):関口忠志

- 来孫:関口忠相(しぃぼるとぷろだくしょん社長)

親族

- 医学者のアダム・エリアス・フォン・ジーボルト Adam Elias von Siebold は父の男きょうだい。

- アダムの息子たちで動物学者のカール・テオドール・エルンスト・フォン・ジーボルト(1804年2月16日 - 1885年4月7日) と産科医のエドゥアルド・カスパー・フォン・ジーボルト (ドイツ語版・1801年 - 1861年) の兄弟は従弟にあたる。

- 従弟の娘に当たるアガーテ・フォン・ジーボルト (フィンランド語版・1835年7月1日 - 1909年3月1日)は、作曲家ヨハネス・ブラームスの婚約者だったことで知られる。

主な著書と日本語訳

原書の発行年順、日本語版の題名年順。

- de Siebold. De historiae naturalis in Japonia statu, nec non de augmento emolumentisque in decursu perscrutationum exspectandis dissertatio : cui accedunt spicilegia faunae Japonicae、OCLC 44091434。初版出版地は第1巻がバラビア:出版社不詳、1824年。第2巻が Wirceburgi : C.P. Bonitas、1826年。

- シーボルト、ヨハン・ヨーゼフ・ホフマン、日独文化協会『フィリップ フランツ フォン シーボルト蒐集並ニヘーグ王立博物館所蔵日本書籍及手稿目録』、日本学会 (編輯)、東京:郁文堂 (発売)、1937年[注釈 8]。

- 複製『シーボルト収集図書目録』、東京:科学書院、霞ケ関出版 (発売)、1988年。郁文堂書店刊による。

- von Siebold, P. F. Nippon 1832-1882.

- 『シーボルト 「日本」』 雄松堂出版(全9巻)‐本文編6巻+図録編3巻、1977-79年。新版刊

- 『シーボルト「日本」の研究と解説』 講談社、1977年。

- シーボルト『日本及びその隣国属国の沿海地図』

- シーボルト『日本海国に関する蘭・露の活動』

- von Siebold, P. F.; J. G. von Zuccarini. Flora Japonica, Leiden, 1835-1870.

- 『参府旅行中の日記』 斎藤信 (訳)、思文閣出版 1983年。

- 『シーボルト 江戸参府紀行』 斎藤信 (訳)、〈平凡社東洋文庫〉、ワイド版、2006年

- アレキサンダー・ジーボルト『ジーボルト最後の日本旅行』斎藤信 (訳)、〈平凡社東洋文庫398〉、1981年。同ワイド版、2006年。長男のアレキサンダーによる記録。

- 『シーボルト日記 再来日時の幕末見聞記』 石山禎一、牧幸一 (共訳)、八坂書房、2005年。

- 『シーボルトの日本報告』 栗原福也 (編訳)、〈平凡社東洋文庫〉、2009年。

- 『シーボルト江戸参府紀行』、呉秀三 (訳)、呉茂一 (校訂)、雄松堂書店〈異国叢書7〉、1966年、オンデマンド版

- 『シーボルト蒐集和書目録』 八木書店、2015年。

- 呉秀三『シーボルト先生―その生涯及び功業』、平凡社東洋文庫(全3巻)、ワイド版、2008年。

(丸善雄松堂)2005年。

- 『シーボルト日本交通貿易史』、呉秀三 (訳)、呉茂一 (校訂)、雄松堂書店〈異国叢書8〉、同上

- 『シーボルト年表 生涯とその業績』、石山禎一・宮崎克則 (編纂)、八坂書房、2014年[1][8][9]。

- ヴェルナー・シーボルト 『シーボルト、波瀾の生涯』、酒井幸子 (訳)、どうぶつ社、2006年。

登場作品

- 関連

- 兼重護『シーボルトと町絵師慶賀 日本画家が出会った西欧』〈長崎新聞新書〉、2003年。ISBN 4-931493-38-6

- ねじめ正一『シーボルトの眼 出島絵師 川原慶賀』、集英社、2004年。ISBN 4-08-774693-3

- 杉本つとむ『西洋人の日本語発見 外国人の日本語研究史』〈講談社学術文庫〉、2008年。ISBN 978-4-06-159856-0 ※シーボルトとその助手ホフマンの日本語研究。ただし、シーボルトについてかなり手厳な批判。

- 小説

- アルフォンス・ドーデ『盲目の皇帝』 短編集『月曜物語』に収録。若い小説家だったドーデと年老いたシーボルトの交友を描く。

- 吉村昭『ふぉん・しいほるとの娘』〈新潮文庫〉上・下、初版1993年、上 ISBN 4-10-111731-4、下 ISBN 4-10-111732-2。※フィクションも織り交ぜられている

- 吉村昭『長英逃亡』〈新潮文庫〉上・下、初版1989年、上 ISBN 4-10-111725-X、下 ISBN 4-10-111726-8。

- 漫画

- テレビドラマ

シーボルトの名前を冠したもの

脚注

注釈

- ^ オランダ人と偽って日本に入国しており、「シーボルト」はオランダ語の発音に近い。また、出身であるヴュルツブルクはバイエルン・オーストリア語が使われており、「S」の有声化が少ない特徴があるため、出身地の発音としてもシーボルトが近い。

- ^ ヴュルツブルクはシーボルトの少年期から青年期にかけて帰属する国家が様々に変遷しており、1803年にバイエルン選帝侯領へ編入され、1805年にヴュルツブルク大公国の首都となった後、1814年からバイエルン王国に属するようになった。神聖ローマ帝国は1806年に滅亡した。

- ^ デリンガーは後にミュンヘン大学の教授や上級宮中顧問官になるなど、生理学者、比較解剖学者としてヨーロッパの学会に広く名を知られた人物だった。彼は医学だけでなく、自然科学全般に深い関心をもち、自宅に当時名高い多くの学者が集まり、様々な問題について議論をしていたといわれる。

- ^ シーボルトを教えた教授の中で特に賞賛されているのが、デゥトルポン教授(産科学)、テクストル教授(理論外科学)、そしてシェーンライン教授である。特にシェーンラインは特殊治療および臨床学担当の教授で、シーボルトは多大な影響を受けた。自然史研究(博物学)の方法論に沿った、観察、記述、比較を重んじ、ドイツで初めて聴診、打診、血液や顕微鏡による観察と科学的分析を導入した。

- ^ 「シーボルトとツッカリーニが日本から記載した分類群のレクトタイプと原資料」について執筆が進む[2]。2002年初に単子葉植物綱 (1) [3]。「SieboldとZuccariniが日本から記載した分類群レクトタイプと原資料」シリーズ。

- ^ 持ち帰った植物にはイタドリも含まれていたが旺盛な繁殖力から、後年にわたる外来種として問題視されることとなる。詳細はイタドリの記事を参照。

- ^ 妻となるヘレーネ・フォン・ガーゲルンは無爵位の貴族出身。戦前の日本であれば華族ではなく士族相当の階層。

- ^ 別題:シーボルト文献研究会『日本博物志』、日本学会 (編輯)、東京:郁文堂 (発売)、1937年、NCID BA38976382。「シーボルト文献蒐録 第三回」限定出版・300部。付録として江崎悌三著「日本博物誌:解説」3頁。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 西南学院大学 国際文化論集 2011, pp. 155–228.

- ^ 秋山 忍、Thijsse G、Esser H.J、大場 秀章「Siebold and Zuccarini's type specimens and original materials from Japan, part 1. Gymnosperms(第1部:裸子植物)」『植物研究雑誌 J. Jpn. Bot.誌』第87巻第5号、ツムラ、阿見町 (茨城県)、2012年、326–353頁、ISSN 0022-2062、OCLC 852294826。「SieboldとZuccariniが日本から記載した分類群レクトタイプと原資料」シリーズ。

- ^ 秋山 忍、Thijsse G、Esser H.J、大場 秀章「Siebold and Zuccarini's type specimens and original materials from Japan, Part 13. Angiosperms : Monocotyledoneae (1)(第13部)被子植物 単子葉植物綱(1))」『植物研究雑誌 J. Jpn. Bot.誌』第95巻第1号、2020年2月、9-33頁。

- ^ 秦新二 2007.

- ^ a b 山東功 2013.

- ^ 澤田武太郎 1927, pp. 43–45.

- ^ “日本遠征関連逸話集 >> 7.確執! シーボルトとペリー”. 在NY日本総領事館. 2017年10月16日閲覧。

- ^ a b c d e 西南学院大学 国際文化論集 2012.

- ^ a b c d e f g h 西南学院大学 国際文化論集 2013, pp. 247–308.

- ^ 薬学史事典 & 2016年, pp. 177–178.

- ^ 山東功.

- ^ a b “シーボルトとは”. コトバンク. 2020年3月6日閲覧。

- ^ 「ニュース:文化 > シーボルト長男、明治新政府の偽札防止に貢献」『産経新聞』2009年10月5日。オリジナルの2009年10月7日時点におけるアーカイブ。

- ^ a b 岩田祐作. “本人の手記「シーボルト記念碑とたき・いね・たかへ」”. 2008年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月30日閲覧。

- ^ 岩田祐作 2008.

- ^ [1](長崎市役所HP)

参考文献

- 『新・シーボルト研究』、石山禎一、沓澤宣賢、宮坂正英、向井晃 (共編)、八坂書房、2003年。

- 石山禎一、宮崎克則「シーボルトの生涯とその業績関係年表1(1796 - 1832年)」(pdf)『西南学院大学 国際文化論集』第26巻第1号、2011年9月、155-228頁。

- 石山禎一、宮崎克則「シーボルトの生涯とその業績関係年表Ⅲ(1856年‐1862年)]」『西南学院大学学術研究所国際文化論集』2012年10月、[要ページ番号]。

- 板沢武雄『シーボルト 人物叢書』、吉川弘文館、新装版、1988年。

- 沓澤宣賢「九州の蘭学―越境と交流」、思文閣出版、2009年。

- 呉秀三『シーボルト先生 その生涯及び功業』〈平凡社東洋文庫〉(103、115、117)、ワイド版、2008年。

- 初版『シーボルト先生 其生涯及功業』、吐鳳堂書店、1926年。

- 山東功『日本語の観察者たち』2013年、[要ページ番号]頁。

- 澤田武太郎「植物研究雑誌 = The journal of Japanese botany」第4巻2 (通号28)、1927年、2020年3月6日閲覧。「おたくさOtaksaトハ果シテシーボルド來朝時代ニ於デあぢさみニ對スル和名ナリシカ(圖入)」 読み下し:おたくさ Otaksa とは果たしてシーボルトが滞日中にアジサイに付けた和名なのか(図入)。

- 「シーボルトの生涯とその業績関係年表IV」『西南学院大学 国際文化論集』第27巻第2号、2013年3月、247-308頁。

- オイエン、M・J・P・ファン『オランダのライデン国立自然史博物館に収蔵されるシーボルトの日本産魚類コレクション小史』、平岡隆二 (訳)

- 山東功『日本語の観察者たち』2013年、[要ページ番号]頁。

- 秦新二『文政十一年のスパイ合戦―検証・謎のシーボルト事件』双葉社〈双葉文庫〉、2007年、[要ページ番号]頁。

- ミヒェル, ヴォルフガング「36 シーボルトを支えた薬剤師ビュルガー」『薬学史事典 = Encyclopedia of pharmaceutical history』日本薬史学会 (編)、奥田潤、西川隆 (編集代表)、薬事日報社、2016年3月。全国書誌番号:22724846。

- 宮崎道生責任編集「特集:シーボルト」『季刊日本思想史』第55号、日本思想史懇話会 (編集)、ぺりかん社、1999年。ISSN 0385-3195

- 山口隆男「シーボルトと日本の自然史研究」、『季刊日本思想史』第55号、43-68頁。doi:10.11501/7950027。

関連項目

関連資料

- 『新聞集成明治編年史』第1巻 (維新大変革期 文久2-明治5年)、東京 : 林泉社、再版、1936 (昭和11年)。全国書誌番号:50002761。

- 27頁「慶應三年三月:シーボルト遺品海外へ搬出」。

- 333頁「明治三年四月:シーボルト遺品日本へ寄贈」。

- 永島正一『長崎ものしり手帳』、長崎市:長崎放送、1972年。改題再版、東京:葦書房、1997年。

- 永島正一『長崎ものしり手帳 続』、長崎放送、1977年。

- 永島正一『長崎ものしり手帳 続々』、長崎放送、1983年。

- 田中學「第4章 学名に名を残す日本植物研究の先駆者達:3. ドイツ人:シーボルト P.F.von Siebold」『植物の学名を読み解く : リンネの「二名法」』東久留米 : 田中學、東京 : 朝日新聞社 (発売)、2007年、86-89頁。全国書誌番号:21254497。

外部リンク

- 関連HP

-

- 日本シーボルト協会

- ハインリヒ・フォン・シーボルト没後100年国際シンポジウム『小シーボルトの業績』

- 第12回シーボルト学会 ライデン大学。地図資料、生物学標本の再評価に向けて。

- 著作

- 標本・展覧会

-

- シーボルト日本植物コレクション、東京大学

- シーボルトの植物標本 ライデンとミュンヘンからの拡散

- 大場秀章、東京大学博物館 The University Museum, The University of Tokyo;

- 秋山忍、National Museum of Nature and Science;

- Thijsse, Gerard. Naturalis Biodiversity Center;

- Esser, Hajo. Staatliches Herbarium, München

- ^ 西南学院大学 国際文化論集 2012.

- ^ “国立国会図書館オンライン | National Diet Library Online”. ndlonline.ndl.go.jp. 2020年3月6日閲覧。