「結核」の版間の差分

m 外部リンクの修正 http:// -> https:// (web.archive.org) (Botによる編集) |

|||

| 236行目: | 236行目: | ||

;結節性結核性静脈炎 |

;結節性結核性静脈炎 |

||

:亜急性に発症し、発熱や倦怠感といった前駆症状を伴うことがあるが多くは無症状で四肢に皮下硬結を生じる。自覚症状はない。 |

:亜急性に発症し、発熱や倦怠感といった前駆症状を伴うことがあるが多くは無症状で四肢に皮下硬結を生じる。自覚症状はない。 |

||

なお、かつては'''[[顔面播種状粟粒性狼瘡]]'''も結核疹として加えられていた。結核の特徴である乾酪壊死を組織所見で確認できるためであったが、結核の合併が少ないこと、ツベルクリン反応陰性例が多いこと、さらに結核が減少しているにもかかわらずこの疾患は増加していることなどから、現在は[[肉芽腫]]や[[痤瘡]]に近い疾患の位置づけになっている。'''酒さ様結核疹'''も同様の理由で除外されている。バザン硬結性紅斑では非結核性の症例も比較的多く報告されている。 |

なお、かつては'''[[顔面播種状粟粒性狼瘡]]'''も結核疹として加えられていた。結核の特徴である乾酪壊死を組織所見で確認できるためであったが、結核の合併が少ないこと、ツベルクリン反応陰性例が多いこと、さらに結核が減少しているにもかかわらずこの疾患は増加していることなどから、現在は[[肉芽腫]]や[[尋常性痤瘡|痤瘡]]に近い疾患の位置づけになっている。'''酒さ様結核疹'''も同様の理由で除外されている。バザン硬結性紅斑では非結核性の症例も比較的多く報告されている。 |

||

治療は真性皮膚結核・結核疹とも肺結核に準じた抗結核剤による治療が行われるが、[[丸山ワクチン]]による治療も行われる。また尋常性狼瘡・皮膚疣状結核・バザン硬結性紅斑では[[紫外線]]照射や[[副腎皮質ステロイド]]の局所注射が抗結核剤との併用で行われる場合もある。抗結核剤が無効の場合や皮膚腺病では[[外科学|外科]]的な治療も行われる。 |

治療は真性皮膚結核・結核疹とも肺結核に準じた抗結核剤による治療が行われるが、[[丸山ワクチン]]による治療も行われる。また尋常性狼瘡・皮膚疣状結核・バザン硬結性紅斑では[[紫外線]]照射や[[副腎皮質ステロイド]]の局所注射が抗結核剤との併用で行われる場合もある。抗結核剤が無効の場合や皮膚腺病では[[外科学|外科]]的な治療も行われる。 |

||

2020年8月25日 (火) 00:05時点における版

| 結核 | |

|---|---|

| |

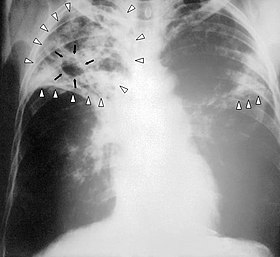

| 結核患者の胸をX線撮影した写真 | |

| 概要 | |

| 診療科 | 感染症内科学, 呼吸器学 |

| 頻度 | Lua エラー モジュール:PrevalenceData 内、28 行目: attempt to perform arithmetic on field 'lowerBound' (a nil value) |

| 分類および外部参照情報 | |

| ICD-10 | A15-A19 |

| ICD-9-CM | 010-018 |

| OMIM | 607948 |

| DiseasesDB | 8515 |

| MedlinePlus | 000077 000624 |

| eMedicine | med/2324 emerg/618 radio/411 |

| Patient UK | 結核 |

| MeSH | D014376 |

| KEGG 疾患 | H00342 |

| 順位 | 疾病 | DALYs (万) |

DALYs (%) |

DALYs (10万人当たり) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 新生児疾患 | 20,182.1 | 8.0 | 2,618 |

| 2 | 虚血性心疾患 | 18,084.7 | 7.1 | 2,346 |

| 3 | 脳卒中 | 13,942.9 | 5.5 | 1,809 |

| 4 | 下気道感染症 | 10,565.2 | 4.2 | 1,371 |

| 5 | 下痢性疾患 | 7,931.1 | 3.1 | 1,029 |

| 6 | 交通事故 | 7,911.6 | 3.1 | 1,026 |

| 7 | COPD | 7,398.1 | 2.9 | 960 |

| 8 | 糖尿病 | 7,041.1 | 2.8 | 913 |

| 9 | 結核 | 6,602.4 | 2.6 | 857 |

| 10 | 先天異常 | 5,179.7 | 2.0 | 672 |

| 11 | 背中と首の痛み | 4,653.2 | 1.8 | 604 |

| 12 | うつ病性障害 | 4,635.9 | 1.8 | 601 |

| 13 | 肝硬変 | 4,279.8 | 1.7 | 555 |

| 14 | 気管、気管支、肺がん | 4,137.8 | 1.6 | 537 |

| 15 | 腎臓病 | 4,057.1 | 1.6 | 526 |

| 16 | HIV / AIDS | 4,014.7 | 1.6 | 521 |

| 17 | その他の難聴 | 3,947.7 | 1.6 | 512 |

| 18 | 墜死 | 3,821.6 | 1.5 | 496 |

| 19 | マラリア | 3,339.8 | 1.3 | 433 |

| 20 | 裸眼の屈折異常 | 3,198.1 | 1.3 | 415 |

結核(けっかく、Tuberculosis)とは、マイコバクテリウム属の細菌、主に結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) により引き起こされる感染症[2][3]。結核菌は1882年にロベルト・コッホによって発見された。日本では、明治初期まで肺結核は労咳(癆痎、ろうがい)と呼ばれていた。現在でも多くの人が罹患する病気で好発部位は肺であるが、全身の臓器・器官に感染し、顕著な症状を呈している部位名の前後に「結核」を付け加えるなどした呼び方により細分化される(肺結核、肺外結核、カリエス参照)。

世界保健機関 (WHO) によると、結核はHIVの次に死者の多い感染症であり[3]、2013年には900万人の患者が発症し150万人が死亡した[3]。結核による死者の95%以上は低中所得国であり、それらの国々では15-44歳女性のトップ5死因に入る[3]。WHOは2017年にも1000万人が新たに結核と診断され、160万人が死亡したと推定している。このままでは国際連合が持続可能な開発目標(SDGs)で掲げる「2030年までの結核流行終息」達成が難しいとして各国の対策強化を求めている[4]。また世界では50万人の0-14歳児童が結核に感染しており、2013年では8万人(HIV陰性)が死亡した[3]。またHIV患者はリスクが26-31倍となり、HIV患者の4人に1人は結核で死亡している[3]。

感染様式は結核菌を含む飛沫核の吸入による空気感染で[3]、結核患者からの咳、くしゃみ、唾より感染する[3]。世界人口の3分の1が結核菌に感染しており、毎秒の単位で感染患者が発生している[3]。抗菌剤が効かない多剤耐性肺結核 (MDR-TB) や「超多剤耐性」(XDR) の薬剤耐性が問題となっている[5][6]。

疫学

| no data ≤ 10 ≥ 10–25 ≥ 25–50 ≥ 50–75 ≥ 75–100 ≥ 100–250 | ≥ 250–500 ≥ 500–750 ≥ 750–1000 ≥ 1000–2000 ≥ 2000–3000 ≥ 3000 |

結核患者の分布は均一ではなく偏在し、多くのアジアやアフリカの国では約80%の人が結核の感染(=発病ではない)検査で陽性を示すが、一方アメリカ合衆国では5〜10%が陽性であるのみである[2]。

アメリカ合衆国で毎年2万5千人が新たに発生し、その40%が結核の流行地域からの移民であると推定されている[2]。

世界保健機関 (WHO) は2010年3月18日、従来の薬による治療が極めて困難な「超多剤耐性」(XDR) 結核の感染が2010年3月時点で、世界58カ国で確認されたと発表した。XDR結核の感染者は推定で、年間2万5000人に上るとした。また、XDRを含めた、薬による治療が難しい「多剤耐性」(MDR) 結核の感染者は08年で年間44万人、死者は15万人に上ったと推計した。2013年のMDR-TB感染者数は48万人に上る[3]。

日本では2000年以降も毎年新たに2万人程度が発症し[8]、2010年の統計では人口10万人あたり18.2人と世界保健機関の「結核中蔓延国」に該当している[9]。厚生労働省によると、2016年は約1万8000人が新たに罹患し(人口10万人あたり13.9人)、約1900人が死亡した。厚労省は2020年東京オリンピックまでの「低蔓延国」(罹患者が10万人あたり10人以下)移行を目指しているが、困難な情勢である[4]。

原因

結核は、抗酸菌群に属する Mycobacterium tuberculosis(ヒト型結核菌)、M. bovis(ウシ型結核菌)、M. africanum(アフリカ型結核菌)等結核菌群によっておこるが、日本の結核は主に M. tuberculosis による。

なお、Mycobacterium tuberculosis の読みは、日本細菌学会編の『微生物学用語集』にはラテン語読みに準じて「マイコバクテリウム・ツベルクローシス」と記載されている。(正しくはミュコバクテリウム・ツベルクローシス)tuberculosis は英語風に「テュバキュローシス」と読まれることもある。

空気感染が多く肺などの呼吸器官においての発症が目立つが、中枢神経(髄膜炎)、リンパ組織、血流(粟粒結核)、泌尿生殖器、骨、関節などにも感染し、発症する器官も全身に及ぶ。結核菌は様々な器官において細胞内寄生を行い、免疫システムは結核菌を宿主細胞ごと排除しようとするため、広範に組織が破壊され、放置すれば重篤な症状を起こして高い頻度で死に至る。肺結核における激しい肺出血とそれによる喀血、またそれによって起こる窒息死がこうした病態を象徴している。

感染者の大半は症状を発症する場合は少なく、無症候性、潜伏感染が一般的である。但し、潜伏感染の約10分の1が最終的に症状を発症し、治療を行わない場合、発病者の約半分が死亡する。結核菌がこのように最も病原力の強い細菌の一つである原因は、

などによる[10]。結核菌は、細菌を殺す人間の主要な免疫細胞であるマクロファージ(食細胞)の中で繁殖できるという、極めて特殊な機構をもつ[11]。この機構は結核菌がマクロファージのリソソームとファゴソームの融合を阻害する能力を持つことによる[11]。ただし、それでも大半の正常な免疫能力をもつ健常者では、T細胞の助けを借りてマクロファージごと細菌を殺して封じ込めるため無症状か軽い症状で済むが、免疫能力の劣った人間には重い症状が発症する。

- 一次結核

- 吸入された結核菌がリンパ行性、血行性に体中に広がり細胞内に寄生して潜伏する。無症状である。免疫応答が不十分な宿主においては結核症を発症する。典型的には上肺野、肺尖部領域の肺結核を発症する。乳幼児や小児、免疫力の低い高齢者に多く見られる。

- 二次結核

- 成人の結核。

- 再活性化

- 充分な免疫応答が得られても、宿主の免疫機能が後天的に障害されると、結核菌は活性化する。宿主の免疫機能が障害される例としては、加齢、栄養失調、後天性免疫不全症候群(AIDS)、糖尿病、悪性腫瘍、ステロイドや免疫抑制剤といった薬物の使用が挙げられる。

肺結核

肺結核 (A15) は呼吸器疾患で、日本における感染者の80%は肺への感染である。

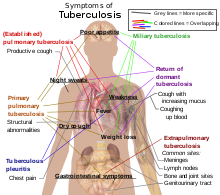

症状

当初は全身倦怠感、食欲不振、体重減少、37℃前後の微熱が長期間にわたって続く、就寝中に大量の汗をかく等、非特異的であり、咳嗽(痰は伴うことも伴わないこともあり、また血痰を伴うことがある)が疾患の進行にしたがって顕在化する。抗菌剤による治療法が確立する以前は「不治の病」と呼ばれていた。

診断・検査法

ツベルクリン反応、インターフェロンγ遊離試験、顕微鏡下での病原体の検出、核酸増幅法、画像検査などの検査方法がある。

ツベルクリン反応

後述の通り日本ではBCG接種が義務であるため欧米より信頼性が乏しい検査となっている。それでも、発赤20mm以上、硬結10mm以上の「強陽性」の所見は活動性の結核感染を示唆する。「中等度陽性」は、特に結核の診断の可能性を高めるものでも低くするものでもないと考えられる。免疫不全患者や悪性リンパ腫などでは結核に関する免疫寛容が成立していたり現在結核菌感染があってもツベルクリン反応が陰性になり、「アネルギー」と呼ばれる。

インターフェロンγ遊離試験

この検査は、血液を結核菌特異的なタンパク(ESAT-6およびCFP-10)で刺激し、結核菌特異的T細胞の産生するインターフェロンγの産生量をみることで、結核感染を診断する検査法である。BCGや非結核性抗酸菌感染の影響を受けず、感度89%、特異度98%と報告[12]される。検査時には検体の温度管理を行う必要がある(採血から搬入までの時間10時間以内、搬送温度は摂氏17℃から27℃)。また、数時間から一両日で検査結果を出すことができるとされている。また同様の原理のT-SPOT.TB検査も用いられる。

QFTならびにT-スポットは、インターフェロンγ遊離試験 (IGRA) と総称される[13][14][15]。

核酸・蛋白検出

核酸増幅法としてリアルタイムPCR (TaqMan PCR)[16]、核酸増幅とキャピラリ電気泳動を組み合わせたPCR-CE法としてミュータスワコーMTB[17]がある。また、核酸検出法としては、DNA-RNAハイブリダイゼーション(アキュプローブ法)、DNA-DNAハイブリダイゼーション(DDHマイコバクテリア)などがある。他に迅速診断法としてキャピリアTB蛋白検出法)がある[16]。

検査所見

喀痰塗抹検査(チール・ニールセン染色)は喀痰中の抗酸菌の有無および排菌量をみる検査であり、まず行うべき方法である。また蛍光塗抹検査を利用することもできる。なお、結核を疑った患者から採痰を行う場合は専用ブースを用意し採集する。これまで喀痰中の排菌量はガフキー号数で表記されてきた。新結核菌検査指針では検出菌数を 1+, 2+, 3+ で表すこととなった(± はガフキー1号、1+ は2号、2+ は5号、3+ は9号に相当)。塗抹検査では、結核菌か非結核性抗酸菌かの同定はできない。菌の同定および薬剤耐性を調べるには喀痰培養検査を行うが、結核菌は培養による繁殖が遅く、3-6週間必要で早期診断には適さない。早期診断には喀痰の結核菌DNAのPCR法が有用である。感度・特異度が高く日本でも普及してきている。ただ、PCR法は死菌でもDNAを検出することがあり、陽性になることがある。

気管支鏡下のBAL(気管支肺胞洗浄)やTBLB(経気管支肺生検)も診断に有用である。胃液検査は培養のみが検査に適するので早期診断に有用ではない。血液培養をする場合は専用のスピッツが必要である。

胸水がある場合、胸水培養で結核菌が陽性になるのは25%未満である。胸膜生検が必要である。

画像所見

多彩な像を呈するため肺結核は画像のみでの正確な診断は困難である。喀痰検査や血液検査とともに総合的に診断する。

治療

かつては、抗菌剤のストレプトマイシン単剤の投与で効果があったが、現在は薬剤耐性獲得の危険があるため、単剤での治療は行わない[18]。

イソニアジド (INH)、リファンピシン (RFP)、ピラジナミド (PZA)、エタンブトール (EB)(またはストレプトマイシン (SM))の4剤併用薬物療法を行うべきであると考えられている[18]。ほかに、デラマニド製剤(デルティバ)[19]も使用される。結核菌はこのそれぞれの薬物に耐性をもつものが存在するが、イソニアジドおよびリファンピシンの2剤に耐性をもつ菌は「多剤耐性結核菌」と呼ばれ、治療に難渋することがある。一度発症した場合は、6〜9ヶ月の投薬療法が一般的である[18]。

治療を正確に完了した場合、再発率は5%未満である。しかし、治療中断により結核菌に薬剤耐性ができ、集団感染することが問題となっている。そのため、特にストリートやホームレスの住人に対して、確実な薬の服用を目指した直接監視下短期化学療法 (directly observed treatment, short-course, DOTS) の実施拡大が求められている[20]。

肺結核は空気感染が起こるため、排菌のある結核患者は感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)により、負圧設備のある結核病棟への入院が義務づけられている[21]。医療従事者はN95マスク(FFP3マスク)を装着する必要がある[22]。患者の搬送は最低限にすべきであるが、どうしても必要な場合は患者に通常のマスクを、医療従事者にN95マスクを装着し、窓を開けるなど換気に留意する。

喀痰中の排菌のない(ガフキー0号)患者は、強制入院の対象ではない。

肺外結核

- A17 - Tuberculosis of nervous system

- A18 - Tuberculosis of other organs

- A19 - 粟粒結核 (en:Miliary tuberculosis)

結核性髄膜炎

結核性髄膜炎 (A17.0 Tuberculous meningitis) は、亜急性髄膜炎の鑑別の一つである。真菌性、梅毒性、癌性髄膜炎との鑑別を要する。

- 症状

- 無気力、過敏、食欲不振、発熱、頭痛、嘔吐、痙攣、昏睡である。行動の変化を認めることもある。また、多部位の結核菌感染の症状を認めることがある。

- 身体所見

- 項部硬直、脳神経麻痺症状を認めることがある。

- 検査所見

- 髄液は黄色くて、cell 100-500(単核球優位)、高蛋白、低グルコースを示す。細菌性髄膜炎と比べて明らかに弱い所見を示す。髄液の塗抹検査は通常陰性で、培養も最大25%の症例で陰性である。髄液PCRは感度が高い。

- 治療法

- 肺結核症と同様であり、12ヶ月の投薬を行う[23]。イソニアジド、リファンピシン、ピラジナミドは髄液移行性がよい。エタンブトール,ストレプトマイシンは基本的に髄液移行性は不良であるが、髄膜の炎症が認められる場合には髄液中に移行する。デキサメタゾンは細菌性のようなエビデンスはないが、用いることがある。

結核性リンパ節炎

頚部腫瘤の鑑別の一つである。感染症による反応性リンパ節腫脹や、腫瘍性、サルコイドーシス、猫ひっかき病、組織球性壊死性リンパ節炎(菊池病)、自己免疫性リンパ節炎との鑑別を要する。診断は、針吸引による細胞診、塗抹、培養、PCRによる。リンパ節生検が必要なこともある。治療の第一選択肢は、肺結核と同様の薬物療法である[24]。

結核性心膜炎

先進国ではまれである。発熱、寝汗、疲労が数週間から数ヶ月続く。心嚢水の塗抹・培養による結核菌陽性率は低い。心膜生検による肉芽腫の証明や培養、PCRは診断を確定するが侵襲性が高い。他部位における結核菌の証明によって診断を推定するのが一般的であると考えられる。治療は肺結核と同様の薬物療法[25]。しかし収縮性心外膜炎を後遺症として残すことがある。

結核性腹膜炎

- K67.3 Tuberculous peritonitis

- 症状

- 微熱、腹痛、食欲不振、体重減少など非特異的である。

- 検査所見

- 腹水の抗酸菌塗抹検査は通常陰性であり、培養の陽性率は20%に過ぎない。ただし大量の腹水を培養することにより85%まで高めることができる。腹水のアデノシン・デアミナーゼADA値は肝硬変による腹水がある患者では、結核性腹膜炎の合併を予測できると示されている。しかしその他の場合には有用ではない。

- 診断の確定は腹腔鏡検査であり、特徴的な腹膜結節を認め腹膜生検で肉芽腫を認めることができる。

- 治療法

- 肺結核と同様である。

腸結核

腸結核は結核菌が引き起こす腸炎のこと。典型的には回盲部に起こり、クローン病との鑑別が問題となる。ただしその他のどの部位もおかされうる。大腸がおかされた場合は潰瘍性大腸炎との鑑別が重要。

- 症状

- 慢性的な腹痛、閉塞症状、食欲不振、体重減少、下痢などである。血便(下血)、吐き気・嘔吐、腹部膨満感、微熱を伴うこともある。

- 画像所見

- 50%未満の患者では活動性肺結核を伴い、胸部レントゲンで認めることができる。

- 結腸では、大腸内視鏡検査にて多発潰瘍、潰瘍化した集塊、無茎性ポリープ、小憩室を認める。

- 診断確定は、大腸内視鏡下の生検にて乾酪性肉芽腫を認めたり結核菌培養が陽性であるときである。生検標本のPCRによる結核菌DNAの検出は、迅速で最も感度が高い。

- 2007年現在、ダブルバルーン内視鏡やカプセル内視鏡により小腸結核も診断できるようになった。

- 合併症

- 腸閉塞、狭窄、穿孔、大量出血、瘻孔形成、中毒性巨大結腸症が起こることがある。

- 治療

- 肺結核と同様である。合併症が起こった場合は手術が必要なこともある。

腎結核

無菌性膿尿の原因の一つ。漆喰腎を発症する。尿培養にて結核菌が証明される。治療法は、肺結核と同様である。

副腎結核

慢性副腎不全の鑑別の一つ。特に結核症の頻度が高い地域では慢性副腎不全の主要な原因である。自己免疫性副腎不全、Waterhouse-Friedrichsen症候群、抗リン脂質抗体症候群、抗凝固薬の使用による両側副腎出血、転移性腫瘍など鑑別は多岐にわたる。

結核性卵管炎

骨盤痛と、骨盤腫瘤を生じ、発展途上国に多い。骨盤内炎症性疾患PIDの鑑別診断の一つである。

筋骨格系の結核症

- A18.0 Tuberculosis of bones and joints

- 胸椎・腰椎の結核症や単関節の結核症(主に膝関節)が知られている。代表的な疾患は脊椎カリエスである。診断は、骨・骨膜・所属リンパ節生検による乾酪壊死の証明や関節液、膿汁の塗抹・培養・PCRである。鑑別疾患は、亜急性・慢性の感染性関節炎や骨の感染症、関節リウマチ、痛風、転移性腫瘍である。治療は、肺結核と同様であるが滑膜切除術を行うこともある。

結核性脊椎炎

結核性脊椎炎は別名Pott's病とも呼ばれる。治療には、抗結核薬を12〜18ヶ月間用いる[26]。

結核性関節炎、慢性関節リウマチ、慢性化膿性滑膜炎、色素性絨毛結節性滑膜炎、滑膜性骨軟骨腫症などの疾患では滑膜に炎症や腫瘍形成を生じるため、これを切除する滑膜切除術(英: synovectomy、独: Synovektomie)が行われる。これにより疼痛、腫脹などの局所症状を改善し、関節破壊の進行を防ぐ。関節軟骨、軟骨下骨質に炎症が波及しない時期に行うものを早期滑膜切除術とし、炎症の波及後に行うものを晩期滑膜切除術とするが、早期の方が機能的予後が良好である。

皮膚結核

- A18.4 Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue

- 皮膚結核は結核菌が血行性またはリンパ行性、まれに外部から直接感染することによって発症する肺外結核の一つである。病巣から結核菌が証明されるか否かによって分類があり、前者を真性(真正)皮膚結核、後者を結核疹と呼ぶ。そして各々の分類にさらに多くの疾患が属する。なお、皮膚結核の別称として狼瘡(ろうそう)という語があり、英語ではループス (lupus) と呼ばれる。現在は自己免疫疾患・膠原病として知られる全身性エリテマトーデスは急性播種状紅斑性狼瘡とも呼ばれるが、その名の語源は発見当時結核性疾患であると考えられたために命名されたものである。

真性(真正)皮膚結核

このカテゴリーに属する疾患は、病巣に結核菌が証明されるのが最大の特徴である。従って感染力がある。

- 皮膚初感染病巣

- 通常結核は飛沫感染による感染経路を採るが、極めてまれに皮膚に直接感染するケースがある。これを皮膚初感染病巣と呼び、感染後顔面や四肢に水疱や潰瘍を生じる。その後リンパ節の腫脹を来たした後ツベルクリン反応が陽性に転じて、病変は瘢痕を残して治癒する。なお、BCGはツベルクリン反応陰性の場合に接種するが、弱毒化した結核菌を人為的に皮膚から感染させて免疫を獲得させる。したがってBCGは人工的皮膚初感染病巣ともいえるし、逆に皮膚初感染病巣は天然BCGとも呼べる。

- 尋常性狼瘡

- かつて「ループス」といえばこの疾患を指していた。真性皮膚結核の中では最も標準的な疾患であり、かつては皮膚結核の中で患者が最も多かった。顔面を好んで侵し、紅斑が次第に拡大して潰瘍となりやがて瘢痕を残して自然治癒する。だが再発しやすく同一部位に繰り返し発症し醜い瘢痕となり、さらにはその瘢痕部から有棘細胞癌が発生することがある(狼瘡瘢痕癌)。

- 皮膚腺病

- 現在日本で最も多い真性皮膚結核である。肺などから血行性・リンパ行性に結核菌が散布され、リンパ節で増殖する際に皮膚に病変を形成するものである。頚部に最も多く病変を形成するが、これは頚部リンパ節結核から皮膚に病変が波及したものである。最初は赤くしこりを触れる程度であるがやがて腫脹は大きくなり、皮膚を破って膿汁を排出する。この膿汁には多量の結核菌が存在し、感染原因となる。

- 皮膚疣状結核

- 外傷部位などに結核菌が付着して発症する。肱、膝などの露出部に多く、いぼ状の局面が形成され遠心性に拡大するが中心部は病変が無くなり治癒した状態になる。獣医や飼育業者に多く発症するが日本ではこのような感染経路はほとんどない。

- 潰瘍性粟粒結核

- 肺結核、腸結核、腎結核、膀胱結核などの臓器結核から結核菌が口腔、尿道、直腸肛門に付着し増殖して病変を形成する。丘疹から始まり次第に潰瘍や局面、壊死などの様々な皮膚病変が多発する。病変にはチーズ状の塊が厚く付着するがこの中には極めて多くの結核菌が存在する。この疾患がある患者は概して末期の結核患者であり、大体において死亡する。現在日本でこのような病変を見ることは少なく、皮膚科の専門書にもまず写真が掲載されていない。

- 急性皮膚粟粒結核

- 結核性敗血症である粟粒結核(ぞくりゅうけっかく)の皮膚病変であり、小児を多く侵す。丘疹・紅斑・潰瘍・紫斑・壊疽などの多彩な症状が全身に多発する。非常にまれな病態である。潰瘍性粟粒結核と同様、皮膚科の専門書に写真が掲載されていることはまずない。

結核疹

tuberculidカテゴリーに属する疾患は、病巣に結核菌が証明されない。発症機序としては結核に元来過敏性を有しているヒトが結核菌に感染した際、血行性に結核菌や菌が分解された後の産物などが散布されて皮膚に到着、それに伴い様々な皮膚病変を発症する。細菌アレルギーによる多形滲出性紅斑や真菌アレルギーによる白癬疹と同様の機序で発生する、結核アレルギー性皮膚疾患ともいえる。ツベルクリン反応はほぼ100%陽性である。

- 腺病性苔癬

- 主に若年者の胴体や四肢に発症し、扁平苔癬に似た粟粒大の丘疹が播種性または集族性に多発する。丘疹の頂点に小さな膿疱が形成される。自覚症状はない。主に初感染者に起こり、BCGの副作用として発症することもある。

- 壊疽性丘疹状結核疹

- 結核アレルギーによる血管炎である。若い女性の四肢に暗赤色の丘疹として多発し、その後発疹の中心が壊疽に陥り痂皮を形成。潰瘍を経て瘢痕治癒する。疾患名こそ「壊疽」と付くが重篤なものではなく、予後は良好である。

- 陰茎結核疹

- その名の通り男性に限定して発症する結核疹であり、腎結核や膀胱結核など泌尿器系の結核に続発・合併することが多い。亀頭・包皮に米粒大よりはやや小さな丘疹が発生、膿疱・潰瘍を経て瘢痕化する。しかしこの過程において亀頭部の形状が不整形の凹凸となり、醜い瘢痕となる。陰茎形成性硬結症を合併することが多いとされているが、海外では否定的である。

- バザン硬結性紅斑

- 結核疹の中では最も多く、皮膚結核全体でも最も症例数が多い。足が太い若い女性の下腿に多く、最大でも鶏卵よりやや小さい紅斑として発症。紅斑は硬くなりやがて深い潰瘍となり、1〜2ヶ月の経過で瘢痕治癒する。自覚症状はない。皮下組織に発症した結核性肉芽腫性脂肪織炎が本態である。

- 結核性結節性紅斑

- 結節性紅斑は細菌アレルギーが原因で発症する皮膚疾患の一つであるが、結核も主要な原因の一つである。バザン硬結性紅斑に似るが、最大の違いは潰瘍を形成しないことである。

- 結節性結核性静脈炎

- 亜急性に発症し、発熱や倦怠感といった前駆症状を伴うことがあるが多くは無症状で四肢に皮下硬結を生じる。自覚症状はない。

なお、かつては顔面播種状粟粒性狼瘡も結核疹として加えられていた。結核の特徴である乾酪壊死を組織所見で確認できるためであったが、結核の合併が少ないこと、ツベルクリン反応陰性例が多いこと、さらに結核が減少しているにもかかわらずこの疾患は増加していることなどから、現在は肉芽腫や痤瘡に近い疾患の位置づけになっている。酒さ様結核疹も同様の理由で除外されている。バザン硬結性紅斑では非結核性の症例も比較的多く報告されている。

治療は真性皮膚結核・結核疹とも肺結核に準じた抗結核剤による治療が行われるが、丸山ワクチンによる治療も行われる。また尋常性狼瘡・皮膚疣状結核・バザン硬結性紅斑では紫外線照射や副腎皮質ステロイドの局所注射が抗結核剤との併用で行われる場合もある。抗結核剤が無効の場合や皮膚腺病では外科的な治療も行われる。

予防

ワクチン

予防策としてBCGワクチンの接種があるが、その実施状況は国により異なる。ワクチンを接種するメリットは、小児の結核性髄膜炎と粟粒結核の頻度を有意に減少させることにある(有効性80%)。しかし、成人の結核症を減少させるという根拠はない(有効性50%)。一方デメリットとしては、ツベルクリン反応を陽性化させてしまうため結核の診断が遅れることにある。また新生児へのワクチン接種は結核リスクを増加させるため、よく議論を行うべきである[27]。

BCGワクチンの接種は、日本では実施されている。アメリカ合衆国では行われていない。ヨーロッパ諸国では行われている国もあるが、フランスなど中止した国もある。英国では10-14歳小児へのルーチン接種は推奨されなくなった[28]。結核菌の頻度が低い地域ではBCGを行うメリットは低く、むしろデメリットが大きいと考えられる。中止したスウェーデン、旧東ドイツ、チェコスロバキアなどは、中止後小児結核が増加した経緯がある。

かつて日本では、まずツベルクリン反応検査を行い、陰性反応が出た者のみにBCGワクチンを接種していたが、2005年4月1日に結核予防法が改定され、ツベルクリン反応検査を行わずに全員に接種する形になった[29]。

なお、日本では2007年(平成19年)3月31日をもって結核予防法が廃止され、結核については感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に統合され、二類感染症に指定し同法の適用を受けることとなるとともに(感染症法6条3項)、BCGワクチンの予防接種については予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)に再編され定められることとなった。

公衆衛生

医師は肺結核を診断した際は、院内感染防止のため病院スタッフに対してすみやかに通知すべきである[30]。また、患者と同じ家屋内で生活する者に対し、スクリーニング(罹患を疑われる対象者を選別する措置)を提供すべきである[30]。

歴史

紀元前1000年ころのエジプト第21王朝のミイラには、骨の結核である脊椎カリエスの認められる遺体がある。2009年末、エルサレムで発見された1世紀前半の男性の骨から結核菌とらい菌のDNAが見つかり、イエス・キリストの時代のエルサレムの上流階級では結核がかなり流行していたことが確認された[31]。

中国前漢時代のミイラから結核にかかった痕跡が確認されている。2006年に韓国南部の勒島(ヌクト)の遺跡から出土した若い女性の人骨の脊椎3か所にカリエスを発見した[31]。

日本では青谷上寺地遺跡(鳥取市)で出土した弥生時代中期の人の背骨に結核の痕があり、朝鮮半島の島に埋葬されたほぼ同時期の人骨にも結核の痕がある。日本古病理学研究会会長の鈴木隆雄(桜美林大学教授)は、結核は中国から朝鮮半島に広がり、渡来人を通じて日本列島に上陸したと推測している[32]。

2019年2月4日、鳥取大学の岡崎健治らの研究チームが、中国・上海の広富林遺跡で出土した女性人骨から約5千年前の結核発症の痕跡を発見したことを明らかにした。東アジアでは最古の結核症例という。人骨は埋葬された20~30代の女性のもので、2010年に出土した184体の人骨を分析する過程で発見した[33]。特徴的なのは、背骨の胸椎と腰椎の一部に、結核が原因で骨が溶解・癒合する病気「脊椎カリエス」の症状が認められた。結核は縄文時代の日本列島では未確認で、研究者は弥生時代に渡来したと考えられており、今回の発見は、結核はこの地域から稲作文化とセットで日本にもたらされた可能性を示唆するという。研究内容は、米国の学術誌「INternational Journal of Paleopathology」に発表された[34]。

かつて日本では結核は国民病・亡国病とまで言われるほど猛威をふるった。特に犠牲のひどかったのは、紡績工場ではたらく女工であった。細井和喜蔵の『女工哀史』にみられるように、ここでも長時間労働や深夜業による過労と栄養不足、集団生活が大きな原因となっているが、工場内では糸を保護するため湿度が高かったことも結核菌の増殖をおおいに助けることとなった。

日本で最初に結核に関する統計調査が行われたのは1899年(明治32年)である。同年の日本の人口1万人あたりの死亡者数は15.29人であったが、大正時代にかけて徐々に増加し、おおむね20から23人の間を上下した。1934年(昭和9年)に結核で死亡した者は13万1525人であり、患者数は131万5250人となっている。これは全人口の2%、当時の10世帯あたり1人の割合で患者がいる計算であった[35]。

日本の原因疾患別死亡者数の割合と順位では、結核は1900年は2位、1910年は2位、1920年は3位、1930年は3位、1940年は1位、1947年から1950年は1位、1951年から1952年まで2位、1953年は4位、1954年は3位、1955年から1956年まで4位、1960年は7位、1965年は7位、1970年は8位、1975年は10位、1980年以後は10位未満である[36][37]。

陸奥宗光、佐伯祐三、新島襄なども結核で亡くなっている。昭和天皇の弟でスポーツ振興に尽くした秩父宮雍仁親王の1953年(昭和28年)の死去も、死因は結核といわれている[31]。

第二次世界大戦後になって、結核予防法(昭和26年3月31日法律第96号)が制定され、抗生物質(ストレプトマイシン)を用いた化学療法の普及などによって著しく減少した。

軍隊と結核

集団生活が基本なため集団感染の危険が高い軍隊では流行で兵力が急激に減ることから、結核には非常に気を使っており、軍の防疫部隊や軍病院では独自に予防研究も行われていた。

徴兵検査では特に厳重な胸部検査をし、さらに陸軍士官学校などでは、度々ツベルクリン反応検査をしたり、寝台は頭と足の向きを交互にするなどして対応していた。

肺浸潤や胸膜炎など結核と関連する症状が見つかると一旦丙種合格として様子を見るため、煙草で肺や気管を痛めるという偽装もあった。山田風太郎は胸膜炎のため丙種合格となった後、軍需工場で働きながら旧制東京医学専門学校に合格し医学生となって徴兵免除となり戦地に赴くことなく終戦を迎えた。三島由紀夫は日本軍の徴兵検査には合格したが、招集される数日前に、母親からうつされた風邪を軍医が結核と誤診し即日帰郷となるなど、兵の不足や兵役逃れに厳しい国家でも、呼吸器系の病気が疑われる者は、安全を考慮して入隊させないなど、厳重な水際対策が行われていた。しかし検査時に潜伏期間だった者から感染する事例が度々発生し、軍を悩ませていた。

治療法が未発達だった時代には、結核が原因で早期に退役した者も多い。兵役中に結核を発症した場合「軍隊で結核にかかった」などの悪評が広がることを防ぐため、『肺病』などの『ぼかした表現』を使うことも多かった。

アメリカ軍では、結核で退役した者にも負傷者と同じく軍病院の利用、大学への進学補助、障害年金の支給があった。また第二次世界大戦では、完治した者がアメリカ本土で勤務する軍属などとして、徴兵されることもあった。ロバート・A・ハインラインは、1929年に海軍兵学校を卒業し入隊したが、結核により1934年に退役、アメリカ軍の施設で治療を受けるも、障害年金が少ないため困窮し、職を転々とした。また完治していたため、1943年から技術士官としてアメリカ海軍に復帰している。

隠語

死亡率が高かった頃は、病名「結核」はあまりにも直接的で人々の口に出しづらかった。このため学名の Tuberculosis から、医師は診療録に "TB" と記した。またドイツ語読みが当たり前であったため「テーベー」と言い習わした。ここから出発して一般人も「テーベー」と呼ぶことが多かった。現在でも医師同士の会話などでは「テーベー」と呼ぶこともあり、また略号としての "TB" もしばしば使われる。

最近の日本における動き

予防法や治療法の発達により、かつてに比べると大幅に減ってはいるものの、日本における結核発症者・死者数は近年横ばい状態にあるが、先進国中でも高い水準にある。これは日本が、諸外国と比べて湿気が多く、結核になりやすい気候条件であることが最大の理由である。

加えて第二次世界大戦前後は、衛生面で劣悪だったことも、感染に拍車をかけた。今後更なる高齢化により、患者数が再び増加に転じる恐れが強まっており、これを食い止めるため厚生労働省や結核予防会が結核予防の啓発活動を進めている。

日本での結核感染率・発病率・死亡率の著しい減少の結果、結核の危険性に対する国民の関心が低下しているので[38]、厚生労働省は『結核は過去の病気ではない』というスローガンで、大阪府も『結核は過去の病気でも老人の病気でもない』と注意を喚起している。日本での2010年の新規登録患者数は23,261人、罹患率は人口10万人対18.2、結核死亡者数は2,100人であった[39]。患者のうち高齢者の占める割合が高く、70歳以上は51.2%、80歳以上は29.7%であった。結核は公費負担医療の対象である。

2009年(平成21年)3月18日、 当時の天皇(明仁)が第60回結核予防全国大会において「青年期に結核を患い、特効薬によって一命を取り留めた」ことを述べた[40]。

その約半月後、芸能人における発症例(ハリセンボン:箕輪はるかの発症以来、数か月経過での精密検査結果)があり、法律に基づいて隔離入院となったことが報じられた。またその際、本人が結核に気付かず、多くの者に結核菌を感染させた可能性があるとして、芸能事務所が注意喚起したのはもちろんのこと、各区保健所のレベルでは対応が難しいとして、東京都福祉保健局が専用窓口を設けて、対応に追われる事態となった[41]。

また、医療機関による見落としが原因の集団感染も発生している。2010年に聖徳学園中学校・高等学校で教職員と生徒計35名の結核感染が判明した。体調不良を感じた生徒が医療機関を受診したものの、医師が胸部レントゲン撮影を行わず、結核に気がつかなかったことが原因。該当生徒は複数の医療機関を受診し、5つ目の医療機関でようやく肺結核に罹患していることが判明したが、数ヶ月間にわたって排菌している状態で登校していた。

肺結核に罹患している場合、胸部レントゲン撮影をすれば、画像に影が映るため、読診で簡単に見つけることができることから、東京都福祉保健局は「レントゲンを撮らずに、結核の発病を見落とした医療機関は、猛省してほしい」と述べている。この事態を受け、東京都福祉保健局は都内の学校と医療機関に注意喚起の通達を出すとともに、該当校の教職員と生徒に対してレントゲン撮影と血液検査を実施したり、保護者や生徒への説明会を実施したりした。また、学校側は教頭や養護教員、スクールカウンセラーによる「健康相談室」を設置し、長引く咳などの症状がある場合、申し出た上で指定医療機関を受診するよう生徒に呼び掛けている。

2009年10月、池田市立五月山動物園のニホンジカが結核で死亡し、臨時休園に追い込まれた。野生のシカはもちろん、ウシ、ネズミ、モグラなど結核に感染する動物は多い。

2011年3月2日、タレントJOYが東京都内の病院での精密検査で、肺結核感染の疑いが出たため入院、居住地である渋谷区保健所も調査を行った。療養のため活動休止していたが、6月13日に退院。この闘病経験から「ストップ結核パートナーシップ日本」の大使に任命されている[42]。

2012年7月9日に、東京青梅病院で78人が肺結核に感染、10人が発病、3人が死亡したと東京都が発表した。

文化・文学

結核、特に肺結核は労咳と呼ばれ、古くから日本に多く見られる病気の一つであった。平安時代、清少納言は『枕草子』のなかで「胸の病」について書き記しており、紫式部の『源氏物語』でも紫の上が胸の病を患い、光源氏が悲しむさまが描かれているが、これが結核であるかはわからない。

明治期には国民病といわれるまでに罹患者の多い疾病であったため、近代以降の文化史に強い影響を与えている。当時はほとんど打つ手のない死病であり、この病によって若くして命を落とす人が少なくなかった。結核患者は熱のため頬が赤く、目が大きくうるみ、痩せて肌は白くなるため、悲劇性や運命の非情さ、世の無常、あるいは悲壮さを伴う美的感覚を感じさせる。また喀血症状が古くからの「血を吐くまで(恋や悩みに)苦しむ」という言い回しに重ね合わされて捉えられたことなどから、小説や映画の中では薄倖の才子佳人の病気として描かれることが多かった。時代劇においては、用心棒などを務める剣豪に、死期を悟った凄みをまとわせる演出上の設定としても使われた。

- 新選組の沖田総司は肺結核のために病死した。このため幕末ものの小説や映画では彼を悲劇の天才剣士として描くことが多い。ただし池田屋事件当時、同じく隊士であった永倉新八の新選組顛末記によると沖田が喀血したとは書かれておらず、昏倒したことだけが書かれている。喀血した話は子母澤寛の『新選組始末記』に登場する。

- 正岡子規は結核を病み、喀血後、血を吐くまで鳴きつづけるというホトトギスに自らをなぞらえて子規(漢語でホトトギスの意)という号をもっぱら用いた。病没前に床で書かれた『病牀六尺』が著名である。

- 徳富蘆花の代表作『不如帰』で美貌のヒロイン浪子が武男を慕いながらも、家の体面や運命によって愛を引き裂かれ、哀れにその生涯を終える物語は、映画や新派などで繰り返し上演された。

- 堀辰雄の『風立ちぬ』はサナトリウム(長期的な療養を必要とする人のための療養所)における末期患者を主人公にしたものである。堀自身も結核で長い病床生活を送り、病死している。『菜穂子』。

- 梶井基次郎の『冬の日』『冬の蠅』は結核の主人公の焦燥感と絶望を描いた心象的小説である。同じく梶井の『のんきな患者』も結核の苦しみや、近隣患者が迷信的な民間療法(ヒトに由来する生薬)に縋る様子が描かれている。

- 久米正雄『月よりの使者』

- トーマス・マンの『魔の山』は結核患者のための高原サナトリウムを舞台にした小説である。

関連法規

- 1951年(昭和26年)結核予防法制定。同法により医師は結核患者であると診断した時は、2日以内に最寄りの保健所に届出。2007年(平成19年)3月31日に、感染症法に統合される形で廃止された。

- 学校保健法の第二種学校伝染病。

- 感染症法、二類感染症。医師は結核患者であると診断した時は、直ちに保健所に届出。BCG接種については、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)で定められることとなった。

- 日本での結核感染率・発病率・死亡率の著しい減少の結果、結核の危険性に対する国民の関心が低下しているので[38]、厚生労働省は「結核は過去の病気ではない」というスローガンで注意を喚起している。日本での2010年の新規登録患者数は23,261人、罹患率は人口10万人対18.2であった[39]。患者のうち高齢者の占める割合が高く、70歳以上は51.2%、80歳以上は29.7%であった。

- 児童福祉法 - 第20条で結核感染児童に対する療育給付・療育医療が定められている。

脚注

- ^ Global health estimates: Leading causes of DALYs (Excel) (Report). 世界保健機関. 2020年12月. Download the data > GLOBAL AND BY REGION > DALY estimates, 2000–2019 > WHO regions. 2021年3月27日閲覧。

- ^ a b c Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson; & Mitchell, Richard N. (2007). Robbins Basic Pathology (8th ed.). Saunders Elsevier. pp. 516-522 ISBN 978-1-4160-2973-1

- ^ a b c d e f g h i j “FactSheet - Tuberculosis”. 世界保健機関 (2015年3月). 2015年8月1日閲覧。

- ^ a b “結核患者1000万人 昨年推定、30年までの終息困難 WHO”. 日本経済新聞 夕刊. 共同通信: 社会・スポーツ面. (2018年9月19日) 2018年9月16日閲覧。

- ^ 永井英明「多剤耐性結核の現状」『医療』第58巻第10号、国立医療学会、2004年、595-598頁、doi:10.11261/iryo1946.58.595。

- ^ 「血液透析施設における超多剤耐性結核の集団感染」『結核』第88巻第5号、日本結核病学会、2013年5月15日、477-484頁、NAID 10031176474。

- ^ “WHO Disease and injury country estimates”. World Health Organization (2004年). 2009年11月11日閲覧。

- ^ “日本はいまだに結核中蔓延国、だからこそ予防を”. 日経メディカル. (2018年9月3日)

- ^ “結核について”. 結核予防会. 2018年9月3日閲覧。

- ^ Jeneway, Charles A.; et al. (2001). Immunobiology : the immune system in health and disease (5th ed.). Garland Science. Fig. 16.22. ISBN 0-8153-3642-X

- ^ a b Jeneway, Charles A.; et al. (2001). Immunobiology : the immune system in health and disease (5th ed.). Garland Science. p. 514. ISBN 0-8153-3642-X

- ^ 原田登之、ほか「結核菌抗原ESAT-6およびCFP-10を用いた結核感染診断法QuantiFERON(R)TB-2Gの基礎的検討」『結核』第79巻第12号、日本結核病学会、2004年、725-735頁、NAID 10014466582。

- ^ 医療情報科学研究所(編)『病気がみえる』 vol.4(呼吸器)、メディックメディア、108頁。ISBN 978-4896324617。

- ^ 国試対策問題編集委員会(編)『第107回 医師国家試験問題解説』メディックメディア、2013年5月8日、543頁。ISBN 978-4896324716。

- ^ 日本結核病学会予防委員会「インターフェロンγ遊離試験使用指針」(PDF)『結核』第89巻第8号、日本結核病学会、2014年、717-725頁。

- ^ a b 山岸文雄「結核の疫学・診断・治療・予防」『日本内科学会雑誌』第101巻第6号、2012年、1691-1697頁、doi:10.2169/naika.101.1691。

- ^ "マイクロフリュイディクス技術を用いた「全自動遺伝子解析装置 ミュータスワコー g1」及び専用試薬「ミュータスワコー MTB」、「ミュータスワコー MAC」の発売" (Press release). 和光純薬工業. 20 December 2016.

- ^ a b c 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.2.1.2.

- ^ “デルティバ添付文書” (PDF). 大塚製薬. 2016年10月11日閲覧。

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.4.2.2.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.5.3.1.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.5.3.2.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.3.1.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.3.2.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.3.5.

- ^ Jain AK; et al. (2007 Jul). “Tuberculosis of the spine: A review”. Clin Orthop relat Res (460): 39-49. PMID 17438468.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.7.2.1.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.7.3.1.

- ^ はぐくみツベルクリン反応検査の廃止

- ^ a b 英国国立医療技術評価機構 2011, Chapt.1.8.1.1.

- ^ a b c 第3回「結核」-化石人骨から国民病、そして未だに(加藤茂孝) (PDF) - モダンメディア55巻12号「人類と感染症の戦い」

- ^ “記者ノート/古病理学が解き明かすもの”. 読売新聞 朝刊: 文化面. (2017年2月15日)

- ^ “5千年前の人骨に結核痕跡 中国・上海”. 日本経済新聞. 日本経済新聞 (2019年2月4日). 2019年2月5日閲覧。

- ^ “結核、稲作と一緒に日本へ渡来? 5千年前の人骨に痕跡:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 朝日新聞 (2019年2月4日). 2019年2月5日閲覧。

- ^ 石川県(編)『石川県ニ於ケル結核ノ状況ト施設』石川県、1936年。NDLJP:1046635。

- ^ “表5-24 死亡率によってみた死因順位 1900〜2005年”. 一般人口統計 -人口統計資料集(2007年版)-. 国立社会保障・人口問題研究所. 2017年6月28日閲覧。

- ^ “第7表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移” (PDF). 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 人口動態統計(確定数)の概況 > 平成22年(2010)人口動態統計(確定数)の概況 > 人口動態統計年報 主要統計表(最新データ、年次推移) > 死亡. 厚生労働省. p. 14. 2017年6月28日閲覧。

- ^ a b 厚生科学審議会感染症分科会結核部会 (20 March 2002). 結核対策の包括的見直しに関する提言 (Report). 厚生労働省.

- ^ a b 結核予防会(編)『結核の統計2011』結核予防会、2011年。ISBN 4-8745-1271-2。

- ^ “主な式典におけるおことば(平成21年):天皇陛下のおことば”. 宮内庁. 2020年5月17日閲覧。

- ^ "芸能人の肺結核の発生に伴う接触者調査、健康診断および健康相談の実施について" (Press release). 東京都福祉保健局. 6 April 2009. 2014年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月18日閲覧。

- ^ “ストップ結核パートナーシップ日本大使 JOY 氏 プロフィィール” (PDF). ストップ結核パートナーシップ日本. 2015年8月23日閲覧。

参考文献

- CG117: Tuberculosis: Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control (Report). 英国国立医療技術評価機構. 2011-03.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - 上野賢一『皮膚科学』(第7版)金芳堂、2007年。ISBN 4-7653-1052-3。

- 岩崎龍郎「日本における結核の歴史 結核はヨーロッパ人が伝播したのか」『結核』第56巻第8号、日本結核病学会、1981年、407-422頁、doi:10.11400/kekkaku1923.56.407。

関連項目

- 結核で死亡した人物

- ペニシリン

- カリエス

- 喀血

- 国立療養所

- 南湖院

- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 - 結核予防法

- 結核予防会

- 転地療養 - サナトリウム

- 神田病院(日本で最後まで残った結核療養所だった)

- 世界結核デー

外部リンク

- Tuberculosis (TB)(英語) - アメリカ疾病予防管理センター

- 公益財団法人 結核予防会

- 結核 - 国立感染症研究所

- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 - e-Gov法令検索

- 結核発生届出関係リーフレット - ウェイバックマシン(2012年8月7日アーカイブ分) (PDF) - 東京都福祉保健局

- 結核医療費助成について - 東京都福祉保健局

- 結核患者 座り込みで陳情(1954年) - NHKアーカイブス(朝日新聞社)