「西ローマ帝国」の版間の差分

タグ: 取り消し |

|||

| 117行目: | 117行目: | ||

首都はアウグスタ・トレウェロルム(いまの[[トリーア]])で、この政権はゲルマン人とガリア人への統制をある程度回復した見られ[[ヒスパニア]]や[[ブリタンニア]]の全域に及んだ。この政権は独自の[[元老院 (ローマ)|元老院]]を有し、その[[執政官]]たちのリストは部分的に現在に残っている。この政権はローマの言語、文化を維持したが、より現地人の意向を汲む支配体制に変化したと考えられている。国内では皇帝位を巡る内紛が続いた。 |

首都はアウグスタ・トレウェロルム(いまの[[トリーア]])で、この政権はゲルマン人とガリア人への統制をある程度回復した見られ[[ヒスパニア]]や[[ブリタンニア]]の全域に及んだ。この政権は独自の[[元老院 (ローマ)|元老院]]を有し、その[[執政官]]たちのリストは部分的に現在に残っている。この政権はローマの言語、文化を維持したが、より現地人の意向を汲む支配体制に変化したと考えられている。国内では皇帝位を巡る内紛が続いた。 |

||

[[273年]]に[[パルミラ |

[[273年]]に[[パルミラ帝国]]を征服した皇帝[[ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス|アウレリアヌス]]は翌[[274年]]、軍を西方に向け、ガリア帝国を征服した。これはアウレリアヌスとガリア帝国皇帝の[[テトリクス1世]]及びその息子の[[テトリクス2世]]との間に取引があって、ガリアの軍隊が簡単に敗走したためである。 アウレリアヌスは彼らの命を助けて、反乱した二人にイタリアでの重要な地位を与えた。 |

||

== 東西分担統治の開始 == |

== 東西分担統治の開始 == |

||

2020年9月5日 (土) 00:24時点における版

| 古代ローマ |

|

|

|

| 統治期間 |

|---|

| 王政時代 紀元前753年 - 紀元前509年 |

| 古代ローマの政体 |

| 政体の歴史 |

| 身分 |

| 政務官 |

| 執政官 |

| 臨時職 |

| 独裁官 |

| ローマ軍団 |

| インペラトル |

| 名誉称号・特別職 |

| ローマ皇帝 |

| 聖職者 |

| 最高神祇官 |

| 政治制度 |

|

各国の政治 · 地図 政治ポータル |

西ローマ帝国(にしローマていこく)とはローマ帝国のうち西半分の地域を指す呼称である[1][2][3][4]。一般に、テオドシウス1世死後の西方正帝が支配した領域と時代に限定して用いられるが、286年のディオクレティアヌス帝による東方正帝と西方正帝による分担統治開始(テトラルキアの第一段階)以降のローマ帝国の西半分として用いられることもある。

395年にテオドシウス1世が死去すると、その遺領は父テオドシウスの下で既に正帝を名乗っていた2人の息子アルカディウスとホノリウスに分割されたが、一般に、この時点をもって西ローマ帝国時代の始まりとされる。西ローマ帝国時代の終わりとしては、オドアケルによる476年9月4日のロムルス・アウグストゥルス廃位までとするのが一般的であるが、480年のユリウス・ネポス殺害までとすることもある。通常、この西方正帝の消滅をもって古代の終わり・中世の始まりとする。西ローマ帝国は中世においてもギリシア化を免れ、古代ローマ式の文化と伝統とが保存された[3][4]。西ローマ帝国内に定住した蛮族たちも次第にカトリック教会に感化されてローマ化し、カトリック信仰やローマの文化、ローマ法を採用して、自らを古代ローマの「真の相続者」であると認識していた[5]。

なお「西ローマ帝国」と「東ローマ帝国」は共に後世の人間による呼称であり、当時の国法的にはローマ帝国が東西に「分裂」したという事実は存在せず[2][3]、西ローマ帝国・東ローマ帝国というふたつの国家も存在しなかった。複数の皇帝による帝国の分担統治はディオクレティアヌスのテトラルキア以後の常態であり、それらは単に広大なローマ帝国を有効に統治するための便宜(複都制)にすぎなかった。ローマ帝国の東部と西部は現実には別個の発展をたどることになったものの、それらは、ひとつのローマ帝国の西方領土(西の部分)と東方領土(東の部分)だったのである[注 1]。両地域の政府や住民が自らの国を単にローマ帝国と呼んだのも、こうした認識によるものである。

背景

共和政ローマが版図を拡大するにつれて、ローマに置かれた中央政府は、効果的に遠隔地を統治できないという当然の問題点に突き当たった。これは、効果的な伝達が難しく連絡に時間が掛かったためである。当時、敵の侵攻、反乱、疫病の流行や自然災害といった連絡は、船か公設の郵便制(クルスス・プブリクス)で行っており、ローマまでかなりの時間がかかった。返答と対応にもまた同じくらいの時間が掛かった。このため属州は、共和政ローマの名のもとに、実質的には属州総督によって統治された。

帝政が始まる少し前、共和政ローマの領土は、オクタウィアヌス(後のアウグストゥス)、マルクス・アントニウス、レピドゥスによる第二回三頭政治により分割統治されていた。

アントニウスは、アカエア、マケドニア 、エピルス(ほぼ現在のギリシャ)、ビテュニア、ポントゥス、 アシア、シュリア、キプロス、キュレナイカといった東方地域を手に入れた。こうした地域は、紀元前4世紀にアレクサンドロス大王によって征服された地域で、ギリシャ語が多くの都市で公用語として使用されていた。また、マケドニアに起源がある貴族制を取り入れており、王朝の大多数はマケドニア王国の将軍の子孫であった。 これに対しオクタウィアヌスは、ローマの西半分を支配下に収めた。すなわちイタリア(現在のイタリア半島)、ガリア(現在のフランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの一部)、ヒスパニア(イベリア半島)である。こうした地域も、多くのギリシア人が海岸部の旧カルタゴの植民地にいたが、ガリアやイベリア半島のケルト人が住む地域ケルティベリア人(ケルト・イベリア人)のように文化的にケルト人に支配されている地域もあった。

レピドゥスはアフリカ属州(現在のチュニジア)を手に入れた。しかし、政治的・軍事的駆け引きの結果、オクタウィアヌスはレピドゥスからアフリカ属州とギリシア人が植民していたシチリア島を獲得した。

アントニウスを破ったオクタウィアヌスは、ローマから帝国全土を支配した。戦いの最中に、盟友マルクス・ウィプサニウス・アグリッパは一時的に東方を代理として支配した。同じことはティベリウスが東方に行った際に甥に当たるゲルマニクスによって行われた。

反乱と暴動、政治への波及

西方において主な敵は、ライン川やドナウ川の向こうの蛮族だったと言ってよい。アウグストゥスは彼らを征服しようと試みたが、最終的に失敗しており、これらの蛮族は大きな不安の種となった。 一方で、東方にはパルティアがあった。

ローマで内戦が起きた場合、これら二方面の敵は、ローマの国境を侵犯する機会を捉えて、襲撃と掠奪を行なった。二方面の軍事的境界線は、それぞれ膨大な兵力が配置されていたために、政治的にも重要な要素となった。地方の将軍が蜂起して新たに内戦を始めることもあった。西方の国境をローマから統治することは、比較的ローマに近いために容易だった。しかし、戦時に両方の国境を同時に鎮撫することは難しかった。皇帝は軍隊を統御するために近くにいる必要を迫られたが、どんな皇帝も同時に2つの国境にはいることができなかった。この問題は後の多くの皇帝を悩ますことになった。

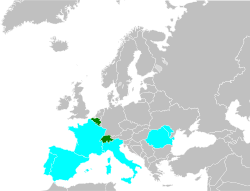

ガリア帝国

235年3月18日の皇帝アレクサンデル・セウェルス暗殺に始まり、その後ローマ帝国は50年ほど内乱に陥った。今日では軍人皇帝時代として知られている。259年、エデッサの戦いでサーサーン朝との戦いに敗れた皇帝ウァレリアヌスは捕虜となりペルシアへ連行された。ウァレリアヌスの息子でかつ共同皇帝でもあったガッリエヌスが単独皇帝となったが、混乱に乗じて、ローマ帝国の東地区で皇帝僭称者が相次いだ。ガッリエヌスが東方遠征を行う間、息子プブリウス・リキニウス・コルネリウス・サロニヌスに西方地区の統治を委任した。サロニヌスはコローニア・アグリッピナ(現:ケルン)に駐屯していたが、ゲルマニア属州総督マルクス・カッシアニウス・ラティニウス・ポストゥムスが反逆、コローニア・アグリッピナを攻撃し、サロニヌスを殺害した。ポストゥムスはローマ帝国の西部のガリアを中心とした地域を勢力範囲として自立、ローマ皇帝を僭称する。このポストゥムの政権が、後にガリア帝国と称されている。

首都はアウグスタ・トレウェロルム(いまのトリーア)で、この政権はゲルマン人とガリア人への統制をある程度回復した見られヒスパニアやブリタンニアの全域に及んだ。この政権は独自の元老院を有し、その執政官たちのリストは部分的に現在に残っている。この政権はローマの言語、文化を維持したが、より現地人の意向を汲む支配体制に変化したと考えられている。国内では皇帝位を巡る内紛が続いた。

273年にパルミラ帝国を征服した皇帝アウレリアヌスは翌274年、軍を西方に向け、ガリア帝国を征服した。これはアウレリアヌスとガリア帝国皇帝のテトリクス1世及びその息子のテトリクス2世との間に取引があって、ガリアの軍隊が簡単に敗走したためである。 アウレリアヌスは彼らの命を助けて、反乱した二人にイタリアでの重要な地位を与えた。

東西分担統治の開始

テトラルキア(四帝統治)

284年に皇帝に即位したディオクレティアヌスは皇帝権を分割した。彼は自身を東方担当の正帝とする一方、マクシミアヌスを西方担当の正帝とし、ガレリウスとコンスタンティウス・クロルスをそれぞれ東西の副帝に任じた。この政治体制は「ディオクレティアヌスのテトラルキア(四分割統治)」と呼ばれ、3世紀に指摘された内乱を防ぎ、首都ローマから分離した前線拠点を作った。西方では皇帝の拠点はマクシミアヌスのメディオラヌム(現在のミラノ)とコンスタンティヌスのアウグスタ・トレウェロルム(現在のトリーア)であった。305年5月1日、2人の正帝が退位し、2人の副帝が正帝に昇格した。

コンスタンティヌス1世

西帝コンスタンティウス・クロルスが306年に急逝し、その息子コンスタンティヌス1世(コンスタンティヌス大帝)がブリタニアの軍団にあって正帝に即位したと告げられると、テトラルキア制度はたちまち頓挫した。その後、数人の帝位請求者が西ローマ帝国の支配権を要求して、危機が訪れた。308年、東ローマ帝国の正帝ガレリウスは、カルヌントゥムで会議を招聘し、テトラルキアを復活させてコンスタンティヌス1世と、リキニウスという名の新参者とで、権力を分けることにした。だがコンスタンティヌス1世は、帝国全土の再統一にはるかに深い関心を寄せていた。東帝と西帝の一連の戦闘を通じて、リキニウスとコンスタンティヌスは314年までに、ローマ帝国におけるそれぞれの領土を画定し、天下統一をめぐって争っていた。コンスタンティヌスが324年9月18日にクリュソポリス(カルケドンの対岸)の会戦でリキニウス軍を撃破し、投降したリキニウスを殺害すると、勝者として浮上した。

テトラルキアは終わったが、ローマ帝国を二人の皇帝で分割するという構想はもはや広く認知されたものとなり、無視したり、簡単に忘却するのはできなくなっていた。非常な強権を持つ皇帝ならば統一したローマ帝国を維持できたが、そのような皇帝が死去すると、帝国はたびたび東西に分割統治されるようになった。

再分割

コンスタンティヌス朝

コンスタンティヌス1世の代にはローマ帝国はただ一人の皇帝によって統治されていたが、同帝が337年に死去すると、3人の息子たち(コンスタンティヌス2世、コンスタンティウス2世、コンスタンス1世)が共同皇帝として即位し、帝国には再び分担統治の時代が訪れた。コンスタンティヌス2世はブリタンニア、ガリア、ヒスパニア等、コンスタンティウス2世は東方領土、コンスタンス1世はイタリア、パンノニア、ダキア、北アフリカなどを統治したが、まもなくその三者の間には内乱が勃発した。まずコンスタンス1世がコンスタンティウス2世を340年に打ち破って西方領土を統一したが、そのコンスタンス1世も350年に配下の将軍であったマグネンティウス(僭称皇帝)に殺害された。351年、コンスタンティウス2世が僭称皇帝マグネンティウスを打ち破り、353年にマグネンティウスが自殺することによって、コンスタンティウス2世によるローマ帝国の再統合が果たされた。唯一の正帝となったコンスタンティウス2世は拠点をメディオラヌムへと移した[7]。しかしコンスタンティウス2世がサーサーン朝ペルシアとの争いに備えるためメディオラヌムを留守にすると、西方ではコンスタンティウス・クロルスの孫でコンスタンティウス2世の副帝だったユリアヌスが軍団の支持を得て独自の行動をとるようになり、360年には軍団からアウグストゥス(正帝)と宣言された[8]。ユリアヌスとコンスタンティウス2世との対立は決定的となったが、361年にコンスタンティウス2世が病に倒れて死去すると、ユリアヌスが唯一の正帝となった[9]。ユリアヌスは363年にサーサーン朝ペルシアとの対戦中に戦死し、ヨウィアヌスが皇帝に選ばれたが、364年1月17日にアンキラで死亡した[10]。

ウァレンティニアヌス朝

皇帝ヨウィアヌスの死後、帝国は「3世紀の危機」に似た、新たな内紛の時期に再び陥った。364年に即位したウァレンティニアヌス1世は、直ちに帝権を再び分割し、東側の防衛を弟ウァレンスに任せた。東西のどちらの側もフン族やゴート族をはじめとする蛮族との抗争が激化し、なかなか安定した時期が実現しなかった。西側で深刻な問題は、キリスト教化した皇帝に対して、古代ローマの伝統宗教を信仰する異教徒による政治的な反撥であった。ウァレンティニアヌス1世は古代ローマの伝統宗教に対しても比較的穏健な態度を示したが、その子グラティアヌスは379年初頭にローマ皇帝として初めてポンティフェクス・マクシムス (pontifex maximus)の称号を止めている。 [11]ポンティフェクス・マクシムスの称号はローマ教皇に移行し[いつ?]、382年にはローマ神官団 (pontifices) やウェスタ神殿の巫女から権利を剥奪し[12][13]、アウグストゥスによって設置されていた女神ウィクトリアの勝利の祭壇も元老院から撤去した[12][13]。

テオドシウス朝

388年、実力と人気を兼ね備えた総督マグヌス・マクシムスが西側で権力を掌握して、皇帝として宣言された。グラティアヌスの異母弟である西帝ウァレンティニアヌス2世は東側への逃避を余儀なくされたが、東帝テオドシウス1世に援助を請い、その力を得て間もなく皇帝に復位した。テオドシウス1世は391年まで西側に滞在し、西側でもキリスト教化を施行し、異教の禁止を発令した。392年5月にウァレンティニアヌス2世が変死すると、同年8月に元老院議員のエウゲニウスが西帝となったが、394年に息子ホノリウスに西帝を名乗らせたテオドシウス1世によって倒された。テオドシウス1世はホノリウスの後見として自身も西ローマ帝国に滞在し、395年に崩御するまでの4ヶ月間、東西の両地域を実質的に支配した。一般にはテオドシウス1世の死をもってローマ帝国の東西分裂と呼ばれるが、これは何世紀にもわたって内戦と統合を繰り返してきたローマ帝国の分裂の歴史の一齣にすぎなかったことも見過ごしてはならない。

東西宮廷の対立と西ローマ皇帝の廃止

ホノリウスがテオドシウス1世によって西方を任された当初から、西方の皇帝は複雑で困難な状況に直面しなければならなかった。ホノリウスはテオドシウスが連れてきた皇帝であって西ローマ帝国で宣言された皇帝ではなかったので、ホノリウスは西ローマ帝国の伝統的な勢力からは攻撃にさらされることになった。さらにホノリウスはマケドニアとダキアの統治を巡って東帝アルカディウスとも争うことになった。両管区はエウゲニウスの時代までは伝統的に西帝の担当とされていたのだが、東帝テオドシウス1世が西帝エウゲニウスとの争いの中で両管区を支配下に置き、以後そのまま東ローマ帝国が実効支配を続けていた[14]。西の宮廷は両管区の返還を求めていたが、この問題に東の宮廷は敏感に反応した。ゴート人のアラリックが西ローマ帝国で略奪を働き軍司令官スティリコにyそあ東ローマ帝国へと逃亡すると西方の軍司令官スティリコはアラリックを追撃したが、これに対し東の宮廷は「それ以上の追撃は東方への侵略とみなす」と警告してアラリックの逃亡を手助けした。また397年には東の宮廷の官僚エウトロピウスがアフリカ軍司令官のギルドーを唆し、ローマへ供給されるはずだった食料をコンスタンティノープルへ横流しさせるという事件も発生した。同時にホノリウスは蛮族(とりわけヴァンダル族と東ゴート族)の侵入にも悩まされ、410年には西ゴート人によって首都ローマが掠奪された(ローマ略奪)。このとき西ゴート人を率いていたのは前述のアラリックだった。

ウァレンティニアヌス3世の時代には状況は更に複雑になった。438年に発布された「テオドシウス法典」は東帝テオドシウス2世と西帝ウァレンティニアヌス3世との連名で発布され、理念上はローマ帝国の東西が一体であることを強調するものであったが、テオドシオス法典の発布後、実際にはローマ法がローマ帝国の東西で徐々に分裂を始めた[15]。現実問題として、東方ではローマの法が実施されなくなり、同様に西方でもコンスタンティノープルの法が実施されなくなった。450年にテオドシウス2世が没すると、東ローマ帝国ではゲルマン人の将軍アスパルがウァレンティニアヌス3世に無断でマルキアヌスを皇帝の座に据えたが、ウァレンティニアヌス3世は452年頃までマルキアヌスに正式な皇帝としての承認を与えなかった。こうした東西宮廷の分裂に加えて、皇帝権そのものにも更なる分割が加えられた。440年にレオ1世がローマ教皇となると、グラティアヌス以前には皇帝が名乗っていたポンティフェクス・マクシムスの称号を教皇が名乗るようになり、皇帝に代わって教皇が帝国における宗教や祭礼の最上位の保護者として神法の遵守を監督するようになった。さらに445年にはウァレンティニアヌス3世によって「教皇が承認したこと、あるいは承認するであろうことは全て、万民にとっての法となる」とも定められた[16]。こうした特権の付与が積み重ねられていった結果、教皇は帝国の代表者として、452年にはフン族と、455年にはヴァンダル族と、591年および593年にはランゴバルド族と、それぞれ皇帝を無視したまま単独で交渉を行うようになった[17][18]。いずれにせよ、教皇は5世紀末までには西方において皇帝と同等の役割をこなす存在となっていた[19]。軍事の面においても帝国で重要な役割を果たしていたのは皇帝ではなくアエティウスのような蛮族出身の将軍たちであった。そしてアエティウスら将軍の活躍を支えていたのも、皇帝の指揮系統に属する正規のローマ軍団ではなく、ブッケラリィと呼ばれる将軍の私兵たちであった。西ローマ帝国において、皇帝の果たす役割は限りなく小さなものとなっていた。

ゲルマン人の将軍リキメルが帝国の実権を握った時代になると皇帝が不在のまま放置されることすらあり、もはや西ローマ帝国では皇帝は傀儡としてすら必要とはされていなかった[20]。

475年、東ローマ皇帝レオ1世によって送り込まれたユリウス・ネポスが軍司令官オレステスによってラヴェンナから追放され、オレステスの息子ロムルス・アウグストゥルス[注 2]を皇帝であると宣言された。ネポスはダルマチアへと亡命し、いくつかの孤立地帯においてユリウス・ネポスを支持する勢力の活動が続いたものの[注 3]、ネポスにせよアウグストゥルスにせよ、西ローマ帝国全域における皇帝の支配権はとうに失われていた。

最後の皇帝

476年にオレステスが、オドアケル率いるヘルリ連合軍に賠償金を与えることを断ると、オドアケルはローマを荒掠してオレステスを殺害し、ロムルス・アウグストゥルスを退位させ、元老院を通じて「もはやローマに皇帝は必要ではない」とする勅書を東ローマ帝国の皇帝ゼノンへ送り、西ローマ皇帝の帝冠と紫衣とを返上した。ゼノンは彼の政敵ロムルス・アウグストゥルスを倒した功績としてオドアケルにパトリキの地位を与え、オドアケルをローマ帝国のイタリア領主(dux Italiae)に任じた[注 4]。一方、オレステスによって追放されたユリウス・ネポスは、まだダルマチアの残存領土で引き続き西ローマ帝国の統治権の保持を宣言しており、東帝ゼノンも一応はネポスを正当な西帝として支持していた[注 5]。そこでゼノンは、オドアケルにはユリウス・ネポスを西帝として公式に承認すべきだとの助言を与えた[21]。元老院は西方正帝の完全な廃止を強硬に求めたが、オドアケルは譲歩して、ユリウス・ネポスの名で硬貨を鋳造してイタリア全土に流通させた。だがこれは、ほとんど空々しい政治的行動であった。オドアケルは主権を決してユリウス・ネポスに返さなかったからである。ユリウス・ネポスが480年に暗殺されると、オドアケルはダルマチアに侵入して、あっさりとこの地を平定してしまう。東帝ゼノンが正式に西方正帝の地位を廃止したのは、このユリウス・ネポスの死後のことである[注 6][注 7]。とはいえ、6世紀末から7世紀初頭にかけて皇帝マウリキオスや教皇グレゴリウス1世らが西方正帝の設置を検討したように、東西に広がるローマ帝国を必要に応じて複数の皇帝で分担統治するという考え方そのものは直ちに失われたわけではなかった[22]。

オドアケルとテオドリック

西方正帝の廃止によって、西ローマ帝国に何らかの変化がもたらされることはなかった。ゼノンもオドアケルも特別な変革を行うことはせず、西ローマ帝国の政府や諸機関、諸制度による統治はそのまま維持された[23]。オドアケルの統治下で西ローマ帝国の内乱は終息し、地震によって損壊したままとなっていた古代ローマの建造物も修復が始まり、帝国は一時の復興を遂げることとなった。ゼノンにとってオドアケルは政敵ロムルス・アウグストゥルスを倒した功臣であったので、二人の関係は当初は非常に良好であった[24]。しかし、ゼノンとオドアケルは主に宗教的理由により徐々に対立するようになり、488年にゼノンは東ゴート王テオドリックにオドアケル討伐を命じた。

テオドリックはイタリアへ侵攻して度々オドアケルを打ち破り、493年にイタリアを占領してオドアケルを殺害した。ゼノンは既に491年に死亡していたが、テオドリックは東ローマ皇帝アナスタシウス1世より副帝およびイタリア道の軍司令官に任ぜられた[25][26][27][28][29]。また、497年にはイタリア王を称することが許され、ここに東ゴート王国が創設された。ただし、東ゴート王国はローマ帝国から独立した王国というわけではなく、オドアケルの時代と同様に、その領土と住民は依然としてローマ帝国に属しており、民政は引き続き西ローマ帝国政府によって運営され、立法権はローマ皇帝が保持していた[30][31][32]。

オドアケルとテオドリックの統治下において、シチリア島の一部がヴァンダル族から帝国へと返還され、アフリカからの食料供給や地中海沿いでの交易が再開されたことにより、ローマの人口は40万人ほどにまで回復した。オドアケル、テオドリックと優秀な統治者が続いたこともあり、西ローマ帝国は「金の財布を野原に落としても安全である」と称えられるほどの繁栄の時代を迎えた[33][34]。

東ローマ帝国による征服事業

テオドリックが526年に没したとき、もはや東ローマ帝国は西ローマ帝国とは文化的には別物になっていた。西ローマ帝国では古代ローマ式の文化が維持されていたのに対し、東ローマ帝国では大幅にギリシャ化が進んでいた。また、東ローマ皇帝にとって「皇帝」の名に反して帝国の首都ローマを支配していない事実は容認し難い事であった。ローマ市は西方正帝が廃止された後も名目上は帝国の首都(caput imperii)として君臨した。

東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス1世は、西ローマ帝国の地を彼らが蛮族と呼んだ人々から奪還しようとして幾たびかの遠征をおこなった。最大の成功は、二人の将軍、ベリサリウスとナルセスが535年から545年に行なった一連の遠征である。ヴァンダル族に占領された、カルタゴを中心とする北アフリカの旧西ローマ帝国領が東ローマ皇帝領として奪回された。遠征は最後にイタリアに移り、ローマを含むイタリア全土と、イベリア半島南岸までを征服するに至った。ユスティニアヌス1世はテオドシウス1世から約150年ぶりに、西方領土と東方領土の両方を単独で実効統治するローマ皇帝となったのである。

しかし皮肉にも、ユスティニアヌスによる「皇帝」の権威回復は「帝国」の解体を促進した[35][36]。ユスティニアヌスによる長年にわたる征服戦争が経済的にも文化的にも西ローマ帝国に深刻すぎる損害を与え、「ローマによるローマ帝国」という理念を信じていた西ローマ帝国の人々を幻滅させる結果となったからである[37]。西ローマ帝国で保たれていた古代ローマの伝統や文化は、その多くが失われることとなった[38]。もはや帝国の租税台帳は更新されなくなり、ゲルマン王の統治下で繁栄していた地中海交易も姿を消した。帝国の人口減衰率は約50%と推定され、プロコピオスは「いたるところで住人がいなくなった」と記し、ローマ教皇ペラギウス1世は「誰一人としてその復興を果たしえない」と農村の荒廃を強調した[39][40]。一説には、東ローマ帝国が最終的にローマを手に入れた時、ローマ市の人口はわずか500人ほどになっていたともいう[41]。この惨状について、6世紀末のローマ教皇グレゴリウス1世は、「いま元老院はどこにあるのか、市民はどこにいるのか」と嘆いている。しかしながら東ローマ皇帝にとっては、一時でもローマを支配しえた事は、東ローマ皇帝がローマ皇帝を名乗り続ける精神的な拠り所のひとつになった[42]。

ユスティニアヌス1世によって獲得された西方領土は、彼の死後には急激に東ローマ皇帝の手から離れていった[注 8]。さらにギリシア語圏の東ローマ帝国とラテン語圏の西ローマ帝国の文化的な差異や宗教対立が大きくなると、2つの区域は再び競争関係に入った。マウリキウスは次男ティベリオスを597年に西方正帝と指名して西方領土の維持に固執したが[注 9][43]、そのマウリキウスも602年にフォカスの反乱によって殺されてしまう。この後、サーサーン朝やイスラム勢力による侵攻激化も加わり、混乱状況を乗り越える中で東ローマ帝国の国制は大きく変容し、古代ローマ的な要素は失われていくこととなる[44][注 10]。

遺産

西ローマ帝国がばらばらになるにつれて、属州を支配におさめたゲルマン系の民族はすでにキリスト教化していたが、たいていアリウス派の信者だったのである。彼らも早晩カトリックに改宗し、ローマ化していた地域住民の忠誠と同時に、強力なカトリック教会の認知と支持を得ようとした。

ラテン語は死語になってしまったが、言語として消え去ったわけではない。俗ラテン語が蛮族の言語と混じり合って、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロマンシュ語といった現代のロマンス諸語の起源となった。また英語、ドイツ語、オランダ語などのゲルマン語派にも、ある程度の影響を及ぼしている。ラテン語の「純粋な」かたちはカトリック教会において余命を保ち(ミサの挙行では1970年までラテン語が使われた)、多くの国々でリングワ・フランカとしての役割を果たした。過去においては論文や理論書の執筆にラテン語が使われており、今でも医学・法律学・外交の専門家や研究者に利用されている。ちなみに学名のほとんどがラテン語である。

ラテン文字は、J、K、W、Zが付け足され、文字数が増えた。ローマ数字は(たとえば時計の文字盤や本の章立てにおいて)依然として使われているものの、ほとんどがアラビア数字に取って代わられた。

単独の支配者による強大なキリスト教帝国としてのローマという理念は、多くの権力者を魅了し続けた。フランク王国とロンバルディアの支配者カール大帝は、800年に教皇レオ3世によってローマ皇帝として戴冠された。これが神聖ローマ帝国の由来であり、フリードリヒ1世やフリードリヒ2世は「ローマ皇帝」の名目からイタリア半島の支配に固執し、カール5世はヨーロッパと新大陸にまたがる世界帝国の盟主となった。東ローマ帝国が滅びると、モスクワ大公は全ルーシ(ロシア)のツァーリを称し、「第3のローマ」の皇帝を自任するようになった。これだけでなく、東ローマ帝国を滅亡させた当の(しかもキリスト教国ですらない)オスマン帝国のスルタン(たとえばメフメト2世やスレイマン大帝)は、(コンスタンティノポリス総主教を庇護することにより)自分をローマ皇帝と主張した。しかし、西ローマ帝国と東ローマ帝国を合わせた完全なローマ帝国の再生の目論見に成功した者は誰一人としていなかった。

西ローマ帝国の最も重要な遺産は、カトリック教会である。カトリック教会は、西ローマ帝国におけるローマの諸機関にゆっくりと置き換わっていき、5世紀後半になると、蛮族の脅威を前にローマ市の安全のために交渉役さえ務めるようになる。蛮族が侵入するにつれて多くの改宗者を生み出すと、中世の中ごろ(9世紀~10世紀)までに中欧・西欧・北欧のほとんどがカトリックに改宗して、ローマ教皇を「キリストの代理者」と称するようになった。西ローマ帝国が帝国としての政治的統一性を失って後も、教会に援助された宣教師は北の最果てまで派遣され、ヨーロッパ中に残っていた異教を駆逐したのである。

経済とのかかわり

ローマとイタリア半島では、生産性の高い東方地域が属州へ組み込まれると徐々に交易や高級作物の生産へシフトしたが、経済の重心は次第に東へ移った。

既にイタリア半島では五賢帝時代から産業の空洞化が始まっており、ローマ帝国末期を通じて、西ローマ帝国が経済的な下降線を辿っていった。中央の権力が弱まると、国家として国境や属州を制しきれなくなり、致命的なことに、地中海をも掌握できなくなった。歴代のローマ皇帝は蛮族を地中海へと立ち入らせなかったのだが、ヴァンダル族はとうとう北アフリカを征服してしまう。

これは西ローマ帝国の農業において、深刻なダメージとなった。ローマ帝国は帝政期以前より、イタリア半島ではオリーブや葡萄や食肉などの貴族の嗜好品を中心とする農業を営んでおり、主食たる小麦についてはシチリアや北アフリカなどの属州に依存していた。ところが地中海に蛮族の侵入を許した事によって、この農業体制が崩壊してしまうのである。この経済的な衰退が、とどのつまりは西ローマ帝国崩壊の伏線となったのである。古代においては国民総生産と国家の税収のほとんどは農業に由来している。税収が不十分では、高くつく職業的な軍団を維持することも、雇い入れた傭兵を当てにすることもままならなかったからである。西ローマ帝国の官庁は、あまりにも広すぎる土地を、あまりにも乏しい財源によって賄わざるを得なかった。西ローマ帝国の諸機関は、不安定な経済力に連動してつぶれて行った。たいていの蛮族の侵入者は、征服した土地の3分の1を制圧されたローマ系住民に要求したが、このような状況は、同じ地方を異なる部族が征服するたび、いよいよ増えていったことであろう。

イタリア半島の農業は、嗜好品の生産から主食の生産へと転換すべきであったが、それは無理であった。経済力と政治的な安定性が欠けていたために、念入りに開発された何十平方キロメートルもの数々の土地が放棄されていった。耕地の放棄は経済的に手痛い一撃となった。こうなったのも、生産力を維持するためには、単純な保守として、敷地にある程度の時間と資金を投入することが必要だったからである。そもそもイタリア半島の農地の生産性はシチリアや北アフリカよりも劣っていたがために、奢侈品の生産へと転換した歴史がある。

これはすなわち、不幸にして、東ローマ帝国による西ローマ帝国の建て直しの試みは無理であり、地方経済が大幅に衰退していたために、新たに奪還した土地を保持することは、あまりにも高くつきすぎるということを表していた。

その一方で、エジプトやシリアなどの穀倉地帯を確保し、オリエントとの交易ルートを押さえていた東ローマ帝国は、とりわけコンスタンティヌス大帝やコンスタンティウス2世のような皇帝が、莫大な金額を注ぎ込んだこともあり、さほどの経済的な衰微は起きなかった。

西ローマ帝国の「滅亡」

18世紀になると、ロムルス・アウグストゥルスまたはユリウス・ネポスの廃位によって西ローマ帝国が「滅亡」したとする文学的表現が生み出され、この表現は現在でも慣用的に用いられている。しかしながら、西ローマ帝国が「滅亡」したとする表現は「誤解を招く、不正確で不適切な表現」として、学問分野より見直しが求められている[46]。

西方正帝の廃止は西ローマ帝国の滅亡ではない[46][47]。西方正帝の地位が廃止された後も、正帝以外の各種公職や政府機関は健在であった[48][23]。少なくとも法律・制度・行政機構の面においては「西ローマ帝国の滅亡」といった断絶を見出すことはできない[47][48]。いわゆるゲルマン王国と呼ばれる領域においても、実際に行政権を行使していたのは西ローマ帝国政府から任命されるローマ人の属州総督であったし[49]、住民もまた東西で共通のローマ市民権を所有しつづけていた。彼らローマ人は西方正帝の廃止後も変わらずローマ法の適用を受け、帝国の租税台帳によってローマ人の文官によって税が徴収されていた。一方のゲルマン王らは名目上はローマ帝国によって雇用されている立場であり、帝国から給金を受け取っていた。オドアケルやオドアケルの後にイタリアの統治権を認められた東ゴート王らにしても、ローマ帝国にとっては皇帝からローマ帝国領イタリアの統治を委任された西ローマ帝国における臣下の一人に過ぎなかったのである[50][29][51]。彼らは西ローマ帝国での地位と利益を確保するために西方正帝を廃して帝国の政治に参加するようになったのであって、彼らに西ローマ帝国を滅ぼした認識などなく、むしろ自らを古代ローマ帝国と一体のものと考え古代ローマの生活様式を保存しようとさえした[5]。西欧において読み書きのできる人々は、西方正帝が消滅して以降の何世紀もの間、自らを単に「ローマ人」と呼び続けており、自分たちが単一不可分にして普遍的なるローマ帝国の国民「諸民族に君臨するローマ人」であるとの認識を共有していたのである[52]。20世紀以降の歴史学においては、アンリ・ピレンヌ、ルシアン・マセット、フランソワ・マサイ、K.F.ヴェルナー、ピーター・ブラウンといった歴史家による「西ローマ帝国は滅亡しておらず、政治的に変容しただけである」とする見解が支持されるようになっている[48]。また、古代ローマにおける主権者が皇帝ではなくSPQR(元老院とローマ市民)であるとされていたことから、SPQRが存在する限りにおいて古代ローマが健在であったとの説明がされることもある。

西ローマ帝国の皇帝

まず正帝を記し、字下げして副帝および摂政を併記する。

- マクシミアヌス: 286年-305年

- コンスタンティウス・クロルス: 293年-305年 (副帝)

- カラウシウス: 286年-293年 (ブリタンニアの簒奪者)

- アレクトゥス: 293年-296年 (ブリタンニアの簒奪者)

- コンスタンティウス・クロルス: 305年-306年

- フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス: 305年-306年 (副帝)

- フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス: 306年-307年

- コンスタンティヌス1世: 306-313年 (副帝)

- マクセンティウス: 307年-312年

- リキニウス: 308年-313年

- ドミティウス・アレクサンデル: 308年-309年 (アフリカ人の簒奪者)

コンスタンティヌス朝期 (313年-363年)

- コンスタンティヌス1世: 313年-337年 (ローマ帝国全体の皇帝 324年-337年)

- コンスタンティヌス2世: 337年-340年 (ガリア、ブリタニア、ヒスパニアの皇帝)

- コンスタンス1世: 337年-350年 (337年-340年はイタリア、パンノニア、北アフリカなどの皇帝。340年-350年はローマ帝国西方の皇帝 )

- マグネンティウス: 350年-353年 (簒奪者)

- コンスタンティウス2世: 353年-361年 (337年-353年はローマ帝国東方の皇帝。353年-361年はローマ帝国全体の皇帝)

- ユリアヌス: 355年-361年 (副帝)

- ユリアヌス: 361年-363年

- クラウディウス・シルウァヌス: 355年 (フランク人の簒奪者)

- ヨウィアヌス: 363年-364年

- ウァレンティニアヌス1世: 364年-375年

- グラティアヌス: 367年-383年

- ウァレンティニアヌス2世: 375年-392年

- マグヌス・マクシムス: 383年-388年 (383年は簒奪者、384年-388年はテオドシウス1世とウァレンティニアヌス2世の共同皇帝)

- フラウィウス・ウィクトル: 384年-388年 (テオドシウス1世とウァレンティニアヌス2世の共同皇帝)

- フィルムス: 372年-375年 (マウレタニア皇帝)

- エウゲニウス: 392年-394年 (東方帝は承認せず)

テオドシウス朝期(393年-455年)

- ホノリウス: 393年-423年(409年-410年は元老院は否定)

- マルクス: 406年-407年(簒奪者)

- グラティアヌス: 407年(簒奪者)

- コンスタンティヌス3世: 407年-411年 (簒奪者、409年-411年はホノリウスの共同皇帝)

- コンスタンス2世: 407年-409年 (副帝)

- コンスタンス2世: 409年-411年 (簒奪者、コンスタンティヌス3世の共同皇帝)

- プリスクス・アッタルス: 409年-410年/414年-415年 (409年-410年は元老院の公認、ホノリウスは承認せず)

- マキシムス: 409年-411年/419年-421年 (簒奪者)

- ヨウィヌス: 411年-413年(簒奪者)

- セバスティアヌス: 412年-413年(簒奪者、ヨウィヌスの共同皇帝)

- ヘラクリアヌス: 412年-413年(簒奪者)

- コンスタンティウス3世: 421年 (ホノリウスの共同皇帝、東方帝は承認せず)

- ヨハンネス: 423年-425年 (西ローマ帝国による選出、東方帝は承認せず)

- ウァレンティニアヌス3世: 425年-455年 (東方帝が擁立)

- ガッラ・プラキディア: 423年-433年 (母后、摂政)

- フラウィウス・アエティウス: 433年-454年 (軍司令官)

- ペトロニウス・マクシムス: 455年 (東方帝は承認せず)

- アウィトゥス: 455年-457年 (東方帝は承認せず)

- 西方領土の実力者であったリキメルに擁立される。

- マヨリアヌス: 457年-461年(東方帝は承認せず)

- リウィウス・セウェルス: 461年-465年 (東方帝は承認せず)

- アンティミウス: 465年-472年

- オリブリオス: 472年 (東方帝は承認せず)

- グリケリウス: 473年-474年 (東方帝は承認せず)

- ユリウス・ネポス: 474年-480年 (亡命:475年-480年、制度上の最後の西ローマ帝国の皇帝)

- ロムルス・アウグストゥルス: 475年-476年(事実上の最後の西ローマ帝国の皇帝、東方帝は承認せず)

- 西方領土の実力者であったフラウィウス・オレステスの子で、彼によって擁立される。

- 476年、オレステスはオドアケル率いる蛮族の傭兵の叛乱軍によって殺害された。オドアケルはローマ西帝位を東帝ゼノンに返還、ゼノンの代理人という形式でイタリアの支配権を引き受けた。ただし、東帝ゼノンはあくまで正統な西帝はネポスであるとしていた。

脚注

注釈

- ^ 例えばローマ市では443年に地震で破損したコロッセオの修復が行われているが、その際にコロッセオに設置された碑文には「平安なる我らが主、テオドシウス・アウグストゥス(テオドシウス2世)とプラキドゥス・ウァレンティニアヌス・アウグストゥス(ウァレンティニアヌス3世)のために、首都長官ルフィウス・カエキナ・フェリクス・ランバディウスが(以下略)」と東西両皇帝の名が記されている[6]。

- ^ 正式にはロムルス・アウグストゥス。アウグストゥルスは小アウグストゥスの意。

- ^ 例:シアグリウス支配下のソワソン管区、アウレリウス・アンブロシウス支配下のブリタニア

- ^ このことからオドアケルをローマ帝国の初代イタリア王(rex Italiae)と見なす場合もあるが、オドアケルをイタリア王に含めるかについては議論がある。

- ^ ゼノンはネポスの風評が悪いことを気にしており、ネポスを全面的には支持していなかった[21]。

- ^ その後もガリア北部のシアグリウスがネポスの名で貨幣を鋳造していたが、シアグリウスも486年にフランク族に敗れて処刑された。

- ^ 一般の西洋史ではロムルス・アウグストゥルスが「最後の皇帝」として言及され、たいてい亡命後のユリウス・ネポスは重要視されていない。

- ^ ただし、東ローマ皇帝が西方における覇権を完全に喪失したわけではない。東ローマ皇帝は8世紀半ばまでラヴェンナおよびローマ、さらに11世紀まで南イタリア(マグナ・グラエキア)という西方領土を領有し続けた。また、ユスティニアヌス1世ほどの成功者は出なかったにせよ、12世紀のマヌエル1世のように、イタリア遠征を行って西ローマ帝国を支配しようと試みる皇帝はいた。

- ^ 東方正帝は長男のテオドシウス。

- ^ この経過について、アラブ勢力の侵入を契機に各地にテマが成立し、それらは「半独立政権」の様相を呈したとしてそれまでの東ローマの国家体制との連続性を否定した上で、その「テマを地方行政組織に編成しなおすことによって新しい国家、ビザンツ帝国が誕生する」と捉える文献[45]もある。

出典

- ^ [西ローマ帝国]『ブリタニカ国際大百科事典』

- ^ a b [西ローマ帝国]『世界大百科事典』

- ^ a b c [西ローマ帝国]『日本大百科全書』

- ^ a b [西ローマ帝国]『百科事典マイペディア』

- ^ a b パランク1976、pp.126-127。

- ^ ラテン語碑文で楽しむ古代ローマ、pp.232-233。

- ^ 南川2015、pp.36-46。

- ^ 南川2015、pp.45-57。

- ^ 尚樹1999、p.60。

- ^ 尚樹1999、pp.62-63。

- ^ オストロゴルスキー2001、p.117。

- ^ a b 尚樹1999、pp.79-80。

- ^ a b 南川2013、p.173。

- ^ 尚樹1999、p.89。

- ^ オストロゴルスキー2001、pp.79-80。

- ^ バラクロウ2012、p.37。

- ^ バラクロウ2012、pp.47-48。

- ^ バラクロウ2012、p.56。

- ^ シンメルペニッヒ2017、p.54。

- ^ 南川2018、p.66。

- ^ a b 尚樹1999、p.130。

- ^ オストロゴルスキー2001、p.107。

- ^ a b リシェ1974、p.90。

- ^ リシェ1974、p.90。

- ^ 「テオドリック(テオドリクス)大王」『西洋中世史事典』

- ^ 「テオドリック」『西洋古典学事典』。

- ^ グラール2000、p.77。

- ^ マラヴァル2005、pp.84-85。

- ^ a b オストロゴルスキー2001、p.86。

- ^ 尚樹1999、pp.157。

- ^ オストロゴルスキー2001、p.120。

- ^ マラヴァル2005、p.84。

- ^ ギボン1955、p.36

- ^ Ernst Stein, "Historie du Bas-Empire"

- ^ 世界の歴史11、pp.40-41。

- ^ オストロゴルスキー2001、p.105。

- ^ 世界の歴史11、p.33 および p.39。

- ^ ヨーロッパ歴史百科、p.78。

- ^ マラヴァル2005、p.99。

- ^ 尚樹1999、pp.221。

- ^ 井上1990、p.94。

- ^ 世界の歴史11、p.43。

- ^ オストロゴルスキー2001、p.107。

- ^ ガッケン・エリア教科事典 第3巻 世界歴史、pp.190-191

- ^ 世界の歴史11(1998年)、pp.59-60。

- ^ a b J. B. Bury, History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, ch.12

- ^ a b [ローマ史]『ブリタニカ国際大百科事典』、TBSブリタニカ

- ^ a b c ヨーロッパ歴史百科、p.79。

- ^ パランク1976、p.126。

- ^ 尚樹1999、pp.136-137。

- ^ パランク1976、p.130。

- ^ ミシェル2016

参考文献

- エドワード・ギボン 著、村山勇三 訳『ローマ帝国衰亡史 6』岩波書店、1955年。ISBN 4003340965。

- ゲオルグ・オストロゴルスキー 著、和田廣 訳『ビザンツ帝国史』恒文社、2001年。ISBN 4770410344。

- ジェフリー・バラクロウ 著、藤崎衛 訳『中世教皇史』八坂書房、2012年。ISBN 9784896949919。

- ジャン・レミ・パランク 著、久野浩 訳『末期ローマ帝国』白水社、1976年。

- ハンス・K・シュルツェ 著、五十嵐修 訳『西欧中世史事典Ⅱ 皇帝と帝国』ミネルヴァ書房、2005年。ISBN 9784623039302。

- ピエール・マラヴァル 著、大月康弘 訳『皇帝ユスティニアヌス』白水社、2005年。ISBN 9784560508831。

- ピエール・ラメゾン 著、樺山紘一 訳『アシェット版 図説ヨーロッパ歴史百科 系譜から見たヨーロッパ文明の歴史』原書房、2007年。ISBN 9784562041206。

- ピエール・リシェ 著、久野浩 訳『蛮族の侵入 ゲルマン大移動時代』白水社、1974年。

- ベルトラン・ランソン 著、大清水裕 訳『コンスタンティヌス -その生涯と治世』白水社、2012年。ISBN 9784560509678。

- ベルナール・レミィ 著、大清水裕 訳『ディオクレティアヌスと四帝統治』白水社、2010年。ISBN 9784560509487。

- ベルンハルト・シンメルペニッヒ 著、甚野尚志・成川岳大・小林亜沙美 訳『ローマ教皇庁の歴史』刀水書房、2017年。ISBN 9784887084322。

- ヘンリー・R.ロイン『西洋中世史事典』東洋書林、2016年。ISBN 4887211759。

- ポール・ルメルル 著、西村六郎 訳『ビザンツ帝国史』白水社、2003年。ISBN 4560058709。

- ミシェル・ソ、ジャン=パトリス・ブデ、アニータ・ゲロ=ジャラベール 著、桐村泰次 訳『中世フランスの文化』諭創社、2016年。ISBN 9784846014742。

- ルネ・ミュソ=グラール 著、加納修 訳『クローヴィス』白水社、2000年。ISBN 4560058318。

- 井上浩一『生き残った帝国ビザンティン』講談社、1990年。ISBN 406149032X。

- 井上浩一・栗生沢猛夫『世界の歴史11 ビザンツとスラヴ』中央公論社、1998年。ISBN 9784122051577。 → このISBNコードは中央公論新社2009年版(文庫版)のものであり、中央公論社1998年版のものではない。

- 井上浩一・栗生沢猛夫『世界の歴史11 ビザンツとスラヴ』中央公論社、1998年。ISBN 4124034113。

- 本村凌二・池口守・大清水裕・志内一興・高橋亮介・中川亜希 著、本村凌二 編『ラテン語碑文で楽しむ古代ローマ』研究社、2011年。ISBN 9784327377304。

- 尚樹啓太郎『ビザンツ帝国史』東海大学出版会、1999年。ISBN 4486014316。

- 南川高志『新・ローマ帝国衰亡史』岩波書店、2013年。ISBN 9784004314264。

- 南川高志『ユリアヌス 逸脱のローマ皇帝』山川出版社、2015年。ISBN 4770410344。

- 南川高志 著「ローマ的世界秩序の崩壊」、南川高志 編『378年 失われた古代帝国の秩序』山川出版社、2018年。ISBN 9784634445024。

- 松原國師『西洋古典学事典』京都大学学術出版会、2010年。ISBN 9784876989256。

- 『図詳ガッケン・エリア教科事典 第3巻 世界歴史』学習研究社、1976年。