細胞

| 細胞 | |

|---|---|

| |

| |

| 表記・識別 | |

| MeSH | D002477 |

| グレイ解剖学 | p.35 |

| TH | H1.00.01.0.00001 |

| FMA | 686465 |

| 解剖学用語 | |

細胞(さいぼう、英: cell)はすべての生命体の構造と機能の基本的な単位である[1]。すべての細胞は、細胞膜に包まれた細胞質で構成され、その中にはタンパク質、DNA、RNAなどの多くの高分子と、栄養素や代謝産物などの多くの小分子が含まれている[2]。細胞は複製、DNA修復やタンパク質合成などの機能を持つ。また、細胞は運動性を持ち、移動や生体内での輸送に関与する。

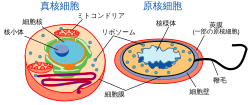

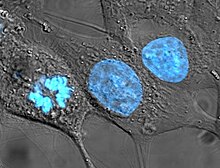

一般的に、細胞は生物の種類によって真核生物が持つ真核細胞と原核生物が持つ原核細胞に大別される(#細胞の種類を参照)[3]。真核細胞では、細胞質に細胞小器官(オルガネラ)と呼ばれる構造を持つ[4]。細胞が地球上に初めて出現したのは約40億年前と考えられている[5][6][7][8]。当初の細胞は原核細胞で、真核細胞はいくつかの原核細胞が共生関係を結ぶことで誕生したと考えられている[9]。ほとんどの真核細胞は直径1–100 μm(マイクロメートル)の大きさで、肉眼では見ることができず、光学顕微鏡を用いて観察される[10]。原核生物はさらに小さく、直径0.5–2.0 μm 程度である[11]。電子顕微鏡を用いることで、真核細胞の細胞小器官などの細胞構造や原核生物を詳細に観察することができる。

また生物には、細菌や繊毛虫のように体が単一の細胞で構成される単細胞生物と、植物や動物のように複数の細胞で構成される多細胞生物が存在する[3]。単細胞生物は摂食や排泄、呼吸や運動などの生命維持に必要な役割を1つの細胞が担っている[12]。それに対し、多細胞生物では細胞は特殊化して特定の機能を持つように分化する[12]。

細胞は1665年にロバート・フックにより発見され、cell(原義は小さな部屋) と名付けられた[13]。この語は宇田川榕菴『理学入門植學啓原』(1833年)により日本語に持ち込まれ、「細胞」と和訳された[13]。

細胞生物学は細胞を研究する学問であり、ロバート・フックが1665年に細胞を発見したことに端を発する。1838年にはマティアス・ヤーコプ・シュライデンが「植物の基本的単位は細胞である」という考えを提唱し、翌1839年にはテオドール・シュワンがそれを動物にも拡張して「すべての生物は一つまたは複数の細胞から構成され、細胞はすべての生物の構造と機能の基本的な単位であり、すべての細胞は既存の細胞から生じる」という細胞説(細胞理論、cell theory)が生まれた[1][14]。細胞とその働きに関する研究は、DNAの発見、がんシステム生物学、老化、発生生物学など、生物学の関連分野における他の多くの研究につながっている。

細胞の語源

[編集]英語 のcell はキリスト教の修道院で修道士が暮らす庵室(Monastic cell)に似ていることから、ロバート・フックにより、この名前がつけられたとされる[15][16]。cellは「小さな部屋」を意味するラテン語の cellula に由来する[17]。日本語の細胞の由来であるが、蘭学者、宇田川榕菴(1798-1846)による[13][18]。彼の時代は英名も定まっておらず、cellに相当する生物の構成単位はbladder(小嚢)やbubble(小胞)などとも呼ばれていた[18]。他に当時、植物解剖学の大家であったマルチェロ・マルピーギは、ラテン語でutriculi(皮でできた小瓶)と呼んでいた[18]。榕菴は1833年刊行の日本初の植物学入門書『理学入門植學啓原』において、Utriculi(植物細胞)と脚注している[18]。これらのことから、榕菴は、植物体は細かい嚢(胞)状の最小単位で構成されていると考え、「細胞」と造語したと考えられている[18]。

細胞の数

[編集]多細胞生物の細胞数は種によって異なる。人体には約37兆個(3.72×1013)の細胞があり(2013年)[19]、そのうち約800億個は脳が占めていると推定されている[20]。Hattonらによる最近の研究では(2023年)、人体の細胞数を約30兆個(男性で約36兆個、女性で約28兆個[21])と推定し、臓器ごとの細胞数を報告している[21]。

細胞の種類

[編集]細胞は、核を持つ真核細胞と、核は持たないが核様体領域を持つ原核細胞に大別される。原核生物は単細胞生物であるのに対し、真核生物は単細胞生物か多細胞生物のどちらかである[22]。

原核細胞

[編集]

原核生物(げんかくせいぶつ、英: Prokaryote)には、生命の3つのドメインのうち、細菌と古細菌の2つが含まれる。原核細胞は地球上で最初の生命体であり、細胞シグナル伝達などの重要な生物学的プロセスを持つことが特徴である。これは、真核細胞よりも単純で小さく、核や膜結合細胞小器官を持たない。原核細胞のDNAは、細胞質に直接接触した単一の環状染色体から構成されている。細胞質内の核領域は核様体と呼ばれる。ほとんどの原核生物は、直径0.5–2.0 μmと、すべての生物の中で最も小さい[11][要ページ番号]。

原核細胞は3つの領域から構成される。

- 細胞表層:細胞は細胞表層(細胞エンベロープ)という領域に包まれている。この細胞表層は、一般的に細胞壁で覆われた細胞膜からなり、細菌の種類によってはさらに莢膜と呼ばれる第三の層で覆われている。ほとんどの原核生物は細胞壁と細胞膜の両方を持つが、マイコプラズマ属(細菌)やテルモプラズマ属(古細菌)のように細胞膜の層しか持たない種もある。表層は細胞に剛性を与え、細胞内部を環境から分離し、保護フィルターの役割を果たす。細菌の細胞壁はペプチドグリカンでできており、外力に対するさらなる障壁として機能する。また、低張環境での浸透圧による細胞の膨張や破裂(細胞溶解)を防ぐ。一部の真核細胞(植物細胞や真菌細胞)にも細胞壁がある。

- 細胞質領域: 細胞内には細胞質領域があり、そこにはゲノム(DNA)、リボソーム、およびさまざまな種類の封入体が含まれている[3]。遺伝物質は細胞質の内側を自由に移動することができる。原核生物は、プラスミドと呼ばれる染色体外DNAエレメントを持つことがあり、これは通常は環状である。直鎖状の細菌プラスミドは、ライム病を引き起こすライム病ボレリア(Borrelia burgdorferi)に代表されるボレリア属(Borrelia)を含むスピロヘータ属 (en:英語版) 細菌のいくつかの種で同定されている[23]。細胞核は形成されず、DNAは核様体として折り畳まれている。プラスミドは、抗生物質耐性遺伝子などの付加的な遺伝子をコード化している。

- べん毛/性線毛: 外見上、一部の原核生物は、細胞表面からべん毛(鞭毛[注釈 1]、べんもう、flagellum、複:flagella)や性繊毛(せいせんもう、pilus、複:pili)が突き出ている。これらはタンパク質でできた構造で、細胞間の移動と交信を促進する。

細菌の形状

[編集]細胞形態(cell morphology)とも呼ばれる細胞の形状は、細胞骨格の配置と動作から形成されると考えられている[26]。細胞形態の研究における多くの進歩は、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、大腸菌(Escherichia coli)、枯草菌(Bacillus subtilis)のような単純な細菌の研究からもたらされた[27]。さまざまな細胞の形状が発見され、記述されてきたが、細胞がどのようにして、またなぜさまざまな形状を形成するのかは、まだほとんど解明されていない。確認されている細胞の形状は、桿菌、球菌、スピロヘータなどである[27]。球菌は円形、桿菌は細長い棒状、スピロヘータはらせん状である[26]。

真核細胞

[編集]

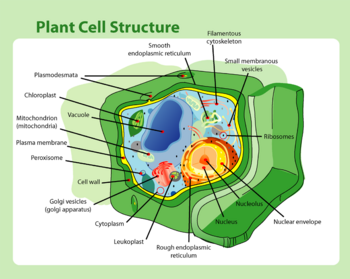

植物、動物、真菌類、粘菌類、原生動物、そして藻類はすべて真核生物(しんかくせいぶつ、英: Eukaryote)である。これらの細胞の幅は一般的な原核生物の約15倍で、体積は1,000倍にもなることがある。原核生物と比較した場合の真核生物の主な特徴は、区画化、すなわち特定の活動を行う膜結合細胞小器官(区画)の存在である。その中でもっとも重要なものは細胞核(核)であり、細胞のDNAを収容する細胞小器官である[3]。この核が「真の核」(英: true kernel (nucleus))を意味する真核生物という名前の由来である。そのほかに次のような違いがある。

- 細胞膜の機能は原核生物のそれと似ているが、その構造には若干の違いがある。細胞壁はあってもなくてもよい。

- 真核生物のDNAは、染色体と呼ばれる1本またはそれ以上の直鎖分子に組織化され、ヒストンタンパク質と結合している。染色体DNAはすべて、膜によって細胞質と隔てられた細胞核に保存されている[3]。DNAは、ミトコンドリアのような真核細胞小器官の中にも存在することがある。

- 多くの真核細胞は一次繊毛で繊毛化されている。一次繊毛は、化学感覚、機械感覚、温度感覚 (en:英語版) において重要な役割を果たしている。それぞれの繊毛は、「さまざまな細胞シグナル伝達経路を調整し、時には繊毛運動あるいは細胞の分裂や分化にシグナル伝達を結びつける、感覚細胞アンテナと見なすことができる[28]」。

- 運動性の真核生物は、運動毛や鞭毛を使って移動することができる。針葉樹類や被子植物には運動細胞は存在しない[要出典]。真核生物の鞭毛は、原核生物のべん毛よりも複雑で[29]、細胞骨格の一種である微小管がタンパク質繊維で結びついたものである[30]。

| 原核生物 | 真核生物 | |

|---|---|---|

| 代表的な生物 | 細菌、古細菌 | 原生生物、真菌類、植物、動物 |

| 典型的な大きさ | μm[31] | ≈ 10–100 μm[31] |

| 核の種類 | 核様体領域。真核はない。 | 二重膜を持つ真核 |

| DNA | 環状(通常) | ヒストンタンパク質を伴う直鎖分子(染色体) |

| RNA/タンパク質合成 | 細胞質内で対をなす | 核内でRNA合成

細胞質内でタンパク質合成 |

| リボソーム | 50Sと30S | 60Sと40S |

| 細胞質構造 | ごく少数の構造体 | 内膜と細胞骨格によって高度に構造化されている。 |

| 細胞の移動 | フラジェリン(鞭毛抗原)でできた鞭毛(べん毛) | 微小管を含む鞭毛と繊毛。アクチンを含む葉状仮足と糸状仮足。 |

| ミトコンドリア | なし | 1~数千個 |

| 葉緑体 | なし | 藻類および植物の内部 |

| 組織化 | 通常は単細胞 | 単細胞、コロニー、特殊な細胞を持つ高等多細胞生物 |

| 細胞分裂 | 二分裂(単純分裂) | 有糸分裂(分裂または出芽) |

| 染色体 | 単一の染色体 | 複数の染色体 |

| 膜 | 細胞膜 | 細胞膜と膜結合細胞小器官 |

細胞の構造

[編集]原核生物であれ真核生物であれ、すべての細胞には細胞を包み込み、出入りするものを調節し(選択的透過性)、細胞の電位を維持する膜がある。膜の内側では、細胞質が細胞容積の大部分を占めている。ヘモグロビンを最大限に収納するために、細胞核もほとんどの細胞小器官も持たない赤血球を除けば、すべての細胞は遺伝情報の伝達物質であるDNAと、細胞の主要な機械である酵素などさまざまなタンパク質を合成するのに必要な情報を含むRNAを持っている。細胞内には、他にもさまざまな生体分子が存在する。この記事では、これらの主要な細胞成分を列挙し、その機能を簡単に説明する。

細胞膜

[編集]

細胞膜(cell membrane)は原形質膜(plasma membrane)とも呼ばれ、細胞の細胞質を取り囲む選択的透過性の生体膜である[32]。動物では原形質膜が細胞の外側の境界であるが、植物や原核生物では膜の外側は細胞壁で覆われていることが多い。この膜は、細胞を周囲の環境から分離し保護する役割を果たし、ほとんどが両親媒性(一部が疎水性で一部が親水性)のリン脂質からなる二重層でできている。そのため、この層はリン脂質二重膜、または流体モザイク膜と呼ばれることもある。この膜の中には、細胞の一般的な分泌孔となるポロソームと呼ばれる高分子構造体と、さまざまな分子を細胞内外に移動させるチャネルやポンプとして働くさまざまなタンパク質分子が埋め込まれている[3]。膜は、物質(分子やイオン)を自由に通過させるか、限定的に通過させるか、あるいは全く通過させないように、半透過性または選択的透過性という特徴を有している[32]。細胞膜には、受容体タンパク質も含まれており、細胞はホルモンなどの外部のシグナル分子を感知することができる[33]。

細胞骨格

[編集]

細胞骨格(cytoskeleton)はさまざまな役割を担い、細胞の形状を組織化・維持し、細胞小器官を所定位置へ固定し、エンドサイトーシス(細胞外物質の細胞内への取り込み)や細胞質分裂(細胞分裂後の娘細胞の分離)を補助し、成長や移動の際には細胞の一部を動かす働きをする。真核生物の細胞骨格は、微小管、中間径フィラメント、およびマイクロフィラメントで構成されている。神経細胞では、中間径フィラメントはニューロフィラメントと呼ばれる。これらに関与するタンパク質は非常に多く、それぞれがフィラメントを方向づけ、束ね、整列させることで細胞の構造を制御している[3]。原核生物の細胞骨格はあまり研究されていないが、細胞の形状、極性、細胞質分裂の維持に関与している[34]。マイクロフィラメントを構成するサブユニットタンパク質は、アクチンと呼ばれる小さな単量体タンパク質である。微小管のサブユニットはチューブリンと呼ばれる二量体分子である。中間径フィラメントはヘテロポリマーであり、そのサブユニットは組織の細胞型によって異なる。中間径フィラメントのサブユニットタンパク質には、ビメンチン、デスミン、ラミン(ラミンA、B、C)、ケラチン(複数の酸性ケラチンおよび塩基性ケラチン)、ニューロフィラメントタンパク質(NF-L、NF-M)などがある。

遺伝物質

[編集]

生命には、デオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)の2種類の遺伝物質(genetic material)がある。細胞はDNAを使用して長期的に情報を保存する[3]。生物に含まれる生物学的情報はDNA配列にコード化されている。RNAは、情報伝達(mRNAなど)や酵素機能(リボソームRNAなど)に使われる。転移RNA(tRNA)分子は、翻訳でタンパク質が作られる際に、アミノ酸を運搬したり付加するのに使われる。

原核生物の遺伝物質は、細胞質の核様体領域で単純な環状細菌染色体に組織化されている。真核生物では、遺伝物質は染色体と呼ばれる個別の直鎖分子に分割されて細胞核の中に格納され[3]、通常、ミトコンドリアや葉緑体などいくつかの細胞小器官にも遺伝物質が収められている(細胞内共生説を参照)。

ヒトの細胞では、遺伝物質は細胞核(核ゲノム)とミトコンドリア(ミトコンドリアゲノム)に格納されている。ヒトの場合、核ゲノムは染色体と呼ばれる46本の直鎖DNA分子に分割され、内訳は22対の相同染色体と1対の性染色体からなる。ミトコンドリアゲノムは環状DNA分子であり、核ゲノムの直鎖DNAとは異なる。ミトコンドリアDNAは核染色体よりもはるかに小さいが[3]、ミトコンドリアのエネルギー産生に関わる13個のタンパク質と特定のtRNAをコード化している。

トランスフェクションと呼ばれる工程によって、外来の遺伝物質(一般的にはDNA)を人為的に細胞内に導入することもできる。そのDNAが細胞のゲノムに挿入されていなければ一過性であり、挿入されていれば安定したものとなる。ある種のウイルスは宿主のゲノムに遺伝物質を挿入する。

細胞小器官

[編集]細胞小器官(英: organelles、羅: organella)とは、一つまたは複数の重要な機能を果たすように適応(または特殊化)された細胞の構成要素であり、人体における臓器の存在に似ている(心臓、肺、腎臓など、それぞれの臓器は異なる機能を果たす)[3]。真核細胞にも原核細胞にも細胞小器官があるが、原核細胞の小器官は一般に単純で、膜結合型ではない。

細胞内にはさまざまな細胞小器官がある。単独で存在するもの(核やゴルジ装置など)もあれば、多数(数百から数千)存在するもの(ミトコンドリア、葉緑体、ペルオキシソーム、リソソームなど)もある。細胞質は細胞小器官を取り囲み、細胞内を満たすゲル状の液体である。

真核生物

[編集]

- 細胞核: 細胞の情報中枢である細胞核(cell nucleus)は、真核細胞に見られる最も重要な細胞小器官である。核は、細胞の染色体を収容し、DNA複製とRNA合成(転写)のほとんどすべてがここで行われる。核は球形で、核膜と呼ばれる二重の膜によって細胞質と隔てられており、この二つの膜の間の空間を核膜槽と呼ぶ。核膜はDNAを保護する役割を果たし、DNAの構造を誤って傷つけたり、DNAのプロセシング(処理)を妨害したりするさまざまな分子からDNAを隔離している。DNAはプロセシングの過程で転写され、伝令RNA(mRNA)と呼ばれる特殊なRNAに写し取られる。このmRNAは、次に核の外側に運ばれ、そこで特定のタンパク質分子に翻訳される。核小体は、リボソームサブユニットが組み立てられる、核内にある特別な領域である。原核生物では、DNAのプロセシングは細胞質で行われる[3]。

- ミトコンドリアと葉緑体: これらは細胞のエネルギーを作り出す。ミトコンドリア(mitochondria)は自己複製する二重膜結合型の細胞小器官であり、すべての真核細胞の細胞質内にさまざまな数、形状、大きさで存在している[3]。細胞の呼吸はミトコンドリアで行われ、酸素を使って細胞の栄養素(一般的にはグルコース)に蓄えられたエネルギーを放出し、酸化的リン酸化によってATPを産生し、細胞エネルギーを生み出す(好気呼吸を参照)。ミトコンドリアは原核生物のように二分裂によって増殖する。葉緑体(chloroplasts)は植物と藻類のみに存在し、太陽エネルギーを取り込んで光合成を行い、炭水化物を生産する。

- 小胞体: 小胞体(endoplasmic reticulum, ER)は、細胞質内を自由に移動する分子とは対照的に、特定の修飾や特定の目的地を目指す分子のための輸送ネットワークである。小胞体には2つの形態があり、一つは粗面小胞体で、表面にリボソームがあり、小胞体内にタンパク質を分泌する。もう一つは滑面小胞体で、表面にリボソームがない[3]。滑面小胞体はカルシウムイオンの隔離と放出に関与し、脂質合成の役割も担っている。

- ゴルジ装置: ゴルジ装置(golgi apparatus)の主な機能は、細胞内で合成されたタンパク質や脂質などの高分子をプロセシングし、輸送のために充填することである。

- リソソームとペルオキシソーム: リソソーム(lysosomes)には消化酵素(酸性加水分解酵素)が含まれている。これは、余剰または使い古された細胞小器官、食物粒子、取り込まれたウイルスや細菌などを消化する。リソソームの加水分解酵素は酸性条件下で最適に活性化される。ペルオキシソーム(peroxisomes)には、細胞から有毒な過酸化物を除去する酵素が含まれている。これらの破壊的な酵素を膜結合系の内側に閉じ込めることで、細胞内に収容することができる[3]。

- 中心体:中心体(centrosome)は、細胞骨格の重要な構成要素である微小管を組織する。中心体はまた、小胞体とゴルジ装置を介した輸送も制御している。中心体は、2つの直交する中心小体(centrioles)から構成され、それぞれが車輪のような組織を持ち、細胞分裂の際に分離して紡錘体の形成を助ける。動物細胞では中心体は一つである。また、一部の真菌類や藻類の細胞にも見られる。

- 液胞: 液胞(vacuoles)は細胞内の老廃物を隔離し、植物細胞の水分を貯蔵する。液胞はしばしば「膜に囲まれ、液体で満たされた空間」と表現される。アメーバ属(Amoeba)に代表される一部の細胞は、水分が多すぎる場合は細胞から水を汲み出すことができる収縮性の液胞がある。植物や真菌細胞の液胞は通常、動物細胞よりも大きい。植物の液胞は、濃度勾配に逆らってイオンを輸送する膜で囲まれている。

真核生物と原核生物

[編集]- リボソーム: リボソーム(ribosomes)は、RNAとタンパク質分子からなる大きな複合体である[3]。リボソームは2つのサブユニットから構成され、核からのRNAを使用してアミノ酸からタンパク質を合成する組み立て工場として機能する。リボソームは、細胞内で自由に遊離するか、膜(真核生物では粗面小胞体、原核生物では細胞膜)に結合している[35]。

- 色素体:色素体(plastids)は、植物細胞やユーグレナ藻によく見られる膜結合細胞小器官で、植物や生物の色に影響を与える特定の色素を含んでいる。そしてこれらの色素は、食物を貯蔵し、光エネルギーを得るのにも役立つ。色素体には、特定の色素に基づく3つの種類がある。葉緑体(クロロプラスト)には、クロロフィルといくつかのカロテノイド色素が含まれており、光合成の際に光エネルギーの獲得を助ける。有色体(クロモプラスト)には、オレンジカロチンや黄色キサントフィルなどの脂溶性カロテノイド色素が含まれ、その合成と貯蔵を助ける。白色体(ロイコプラスト)は色素を持たない色素体で、栄養素の貯蔵に役立っている[36]。

細胞膜の外側の構造

[編集]多くの細胞は、細胞膜の外側に全体的あるいは部分的に存在する構造を持っている。これらはまた、細胞膜によって外部環境から保護されていない点からも注目される。こうした構造体を組み立てるには、その構成成分を細胞膜を越えて輸送しなくてはならない。

細胞壁

[編集]原核細胞や真核細胞の多くには細胞壁がある。細胞壁は、細胞膜のさらなる保護層で、細胞を機械的あるいは化学的に環境から保護する。細胞の種類によって、細胞壁は異なる材料で作られる。植物の細胞壁は主にセルロース、真菌類の細胞壁はキチン、細菌の細胞壁はペプチドグリカンでできている。

原核生物

[編集]莢膜

[編集]細菌の中には、細胞膜と細胞壁の外側にゲル状の莢膜(きょうまく、capsule)を持つものがある。莢膜は、肺炎球菌や髄膜炎菌では多糖で、炭疽菌ではポリペプチドで、レンサ球菌ではヒアルロン酸でできている。莢膜は通常の染色プロトコールでは標識されないが、インドインクやメチルブルーで検出することができ、細胞間のコントラストを高めて観察することができる[37]:87。

べん毛

[編集]べん毛(鞭毛[注釈 1]、べんもう、flagella)は、細胞が移動するための細胞小器官である。細菌のべん毛は細胞膜を通過して細胞質から伸び、細胞壁を貫通する。このべん毛は、フラジェリンというタンパク質でできた長くて太い糸状の付属器官である。古細菌や真核生物ではそれぞれ異なる種類のべん毛を持っている。

線毛

[編集]線毛(せんもう、fimbria)は性繊毛(pilus)とも呼ばれ、細菌の表面に見られる短くて細い毛のようなフィラメントである。線毛はピリンというタンパク質(抗原性を示す)で構成され、細菌がヒト細胞上の特定の受容体に付着することができる。また、細菌接合に関与する繊毛にも特殊な種類がある。

細胞プロセス

[編集]

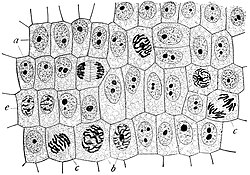

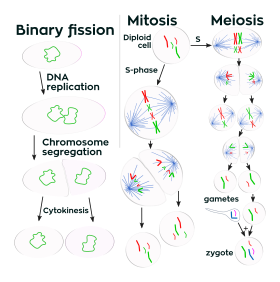

複製

[編集]細胞分裂は、一つの細胞(母細胞と呼ばれる)が二つの娘細胞に分裂する過程である。これにより、多細胞生物では成長(組織成長)につながり、単細胞生物では生殖(栄養生殖)につながる。原核細胞は二分裂によって分裂するが、真核細胞の細胞分裂は通常、有糸分裂と呼ばれる核分裂と、それに続く細胞質分裂という段階を経る。二倍体細胞は減数分裂を経て、通常は4個の一倍体細胞を生成する。一倍体細胞は多細胞生物の配偶子として働き、融合して新しい二倍体細胞を形成する。

DNA複製、言い換えれば細胞のゲノムを複製する過程は、細胞が有糸分裂あるいは二分裂によって分裂するたびに行われる[3]。これは細胞周期のS期に起こる。

減数分裂では、DNAは1回だけ複製され、細胞は2回分裂する。DNA複製は減数分裂Iの前にのみ行われる。DNA複製は、細胞の2回目の分裂である減数分裂IIには起こらない[38]。他の細胞活動と同様、複製を行うには特殊なタンパク質が必要である[3]。

DNA修復

[編集]すべての生物の細胞は、DNAの損傷を走査し、検出された損傷を修復する酵素系を持っている[39]。細菌からヒトに至るまで、生物の中ではさまざまな修復過程が進化してきた。こうした修復過程が広く普及していることは、突然変異につながる可能性のある損傷による細胞死や複製誤りを避けるために、細胞のDNAを未損傷の状態に維持することの重要性を示している。大腸菌(E. coli)は、多様で明確に説明されたDNA修復過程を持つ、よく研究された細胞生物である。これには、ヌクレオチド除去修復、DNAミスマッチ修復、二本鎖切断に対する非相同末端結合、組換え修復および光依存性修復(光回復)などが含まれる。

成長および代謝

[編集]連続する細胞分裂の間、細胞は細胞代謝の作用によって成長する。細胞代謝とは、個々の細胞が栄養分子を処理する過程である。代謝には2つの区分があり、細胞が複雑な分子を分解してエネルギーと還元力を生成する異化作用と、細胞がエネルギーと還元力を使って複雑な分子を作り出したり、別の生物学的機能を果たす同化作用である。生物が消費する複雑な糖は、グルコースなどの単糖類と呼ばれる、より単純な糖分子に分解される。細胞内では、グルコースは2つの異なる経路を経て分解され、容易に利用可能なエネルギーを持つアデノシン三リン酸(ATP)分子を作る[3]。

タンパク質合成

[編集]細胞には、新しいタンパク質を合成する能力があり、これは細胞活動の調節や維持に不可欠である。この過程では、DNA/RNAにコード化された情報に基づいて、アミノ酸の構成要素から新しいタンパク質分子が形成される。タンパク質合成は一般に、転写と翻訳という2つの大きな段階からなる。

転写とは、DNAの遺伝情報を使用して相補的なRNA鎖を生成する過程のことである。このRNA鎖は伝令RNA(mRNA)分子として加工され、細胞内を自由に移動できるようになる。mRNA分子は、細胞質でリボソームと呼ばれるタンパク質-RNA複合体に結合し、そこでポリペプチド配列に翻訳される。リボソームは、mRNA配列に基づくポリペプチド配列の形成を仲介する。mRNAの配列は、リボソーム内の結合ポケットで転移RNA(tRNA)アダプター分子に結合することにより、ポリペプチド配列に直接に関与する。そして新しいポリペプチドは、機能的な三次元のタンパク質分子に折り畳まれる。

運動

[編集]単細胞生物は食物を探したり、捕食者から逃れるために移動することができる。一般的な運動機構には鞭毛や繊毛がある。

多細胞生物では、創傷治癒、免疫応答、がん転移などの過程で細胞が移動することがある。たとえば、動物の創傷治癒では、白血球が創傷部位に移動し、感染の原因となる微生物を殺滅する。細胞の運動性には、多くの受容体、架橋、結束、結合、接着、モーター、その他のタンパク質が関与している[40]。その過程は3段階に分けられる。順に、細胞の前縁の突出、前縁の接着と細胞体と後方との脱接着、細胞を前方に引っ張るための細胞骨格の収縮である。各段階は、細胞骨格の固有の部位から発生する物理的な力によって駆動される[41][40]。

進路決定、制御、および交信

[編集]2020年8月、科学者は、細胞(特に粘菌の細胞や、マウスの膵臓がん由来の細胞)が体内を効率的に移動するための最適な経路を特定する方法について発表した。細胞は、拡散した化学誘引物質を、角を曲がるなどする前に分解して濃度勾配を生成することで、次の分岐点を感知することができるという[42][43][44]。

細胞死

[編集]細胞の死は生物が成長する各段階において見られ、例えばオタマジャクシの尾が収縮する例が挙げられる。その死には遺伝子にあらかじめ組み込まれた情報に則ったものから、偶発的な場合もある[45]。自発的な細胞死はアポトーシス、偶発的な細胞死(壊死)はネクローシスと呼ばれる[46]。

多細胞性

[編集]細胞の特殊化と分化

[編集]

単細胞生物とは対照的に、多細胞生物は、複数の細胞から構成される生物である[47]。

複雑な多細胞生物では、各細胞は特定の機能に適応した異なる細胞型に特化している。哺乳動物の場合、主な細胞型として皮膚細胞、筋細胞、神経細胞、血液細胞、線維芽細胞、幹細胞などがある。細胞型が異なれば外見も機能も異なるが、遺伝学的には同じである。同じ遺伝子型でも、含まれる遺伝子の発現の差異(差次的発現変動)により、異なる細胞型になることがある。

ほとんどの異なる細胞型は、接合子と呼ばれる単一の全能性細胞であるから発生し、発生過程で数百の異なる細胞型に分化する。細胞の分化は、さまざまな環境要因(細胞間相互作用など)と内在性の違い(分裂時の分子分布の不均等など)によって引き起こされる。

多細胞性の起源

[編集]多細胞性は、真核生物で少なくとも25回進化しており[48][49]、原核生物でもシアノバクテリア、粘菌細菌、放線菌、Magnetoglobus multicellularis、メタノサルキナ属などで独自に進化してきた[50]。しかし、動物、真菌類、褐藻類、紅藻類、緑藻類、植物の6つの真核生物グループだけが、複雑な多細胞生物を進化させてきた[51]。植物(緑色植物亜界)では繰り返し進化し、動物では1–2回、褐藻類では1回、真菌類、粘菌類、紅藻類ではおそらく数回進化した[52]。多細胞性は、相互依存的な生物のコロニーから、細胞膜形成から、あるいは生物の共生関係から進化した可能性がある。

多細胞性の最初の証拠は、30億年から35億年前に生息していたシアノバクテリアのような生物から得られている[48]。初期の多細胞生物の化石には、論争の的になっているグリパニア・スピラリス(Grypania spiralis)や、ガボンにある古原生代のフランスヴィル層群化石B層の黒色頁岩の化石などがある[53]。

単細胞の祖先から多細胞性への進化は、捕食を選択圧とした進化実験によって再現される[48]。

起源

[編集]細胞の起源は「生命の起源」と関係し、地球上の生命の歴史の始まりでもある。

原始細胞の起源

[編集]

初期地球に生命が誕生するきっかけとなった小分子の起源については、いくつかの理論がある。たとえば、隕石に乗って地球に運ばれてきた説(マーチソン隕石を参照)、深海の噴出孔で形成された説、還元性大気の中で雷によって合成された説(ユーリー-ミラーの実験を参照)などがある。最初の自己複製形態が何であったかを明らかにする実験データはほとんどない。RNAは遺伝情報を保存し、化学反応を触媒することができるため、最も初期の自己複製分子であると考えられているが(RNAワールド仮説を参照)、粘土やペプチド核酸など、自己複製可能な他の物質がRNAより前に存在していた可能性もある[54]。細胞は少なくとも35億年前に誕生した[55][56][57]。現在の見解では、これらの細胞は従属栄養生物と考えられている。初期の細胞膜は、おそらく現代のものより単純で透過性が高く、脂質1分子につき脂肪酸鎖が1本しかなかった。脂質は水中で自発的に二重膜小胞を形成することが知られており、RNAに先行していた可能性もあるが、RNA触媒によって最初の細胞膜が生成された可能性や、膜の形成前に構造タンパク質が必要であった可能性もある[58]。

真核細胞の起源

[編集]

真核細胞は約22億年前に、真核生物の最終共通祖先(eukaryogenesis)として知られる過程で誕生した。これには、古細菌と細菌が一緒になって最初の真核生物の共通祖先を誕生させた共生発生が関係していると広く受け入れられている。これらの細胞は、細胞核[60][61]と条件的好気性ミトコンドリアを持ち[59]、新たなレベルの複雑さと能力を備えていた。この細胞は約20億年前に最後の真核生物の共通祖先を含む単細胞生物の集団へと進化し、その過程で能力を獲得したが、その一連の過程については議論があり、共生発生から始まったわけではない可能性もある。その細胞は、少なくとも一つの中心小体と繊毛、性(減数分裂と異型配偶子融合)、ペルオキシソーム、そしてキチンやセルロースの細胞壁を持つ休眠嚢胞を持っていた[62][63]。やがて真核生物の最後の共通祖先は、動物、真菌類、植物、そして多様な単細胞生物の祖先を含む真核生物のクラウングループを生み出した[64][65]。約16億年前、シアノバクテリア由来の葉緑体を加えた2度目の共生発生によって、緑色植物が誕生した[59]。

ヒトの細胞

[編集]ヒトの細胞は、最小のリンパ球で直径約5 µm、最大のひとつ卵子は約120 µmある。一般的な細胞は10–20 µmである。ヒトの体には生殖細胞と体細胞があり、そのほとんどを占める体細胞は約200種で、増殖方法から大きく3種類の組織に分けられる[66]。

- 1. 生理的再生系組織では、正常な状態でも常に細胞が再生・機能・死にある3つの群が存在する。血液の単球は数日から比較的長い赤血球でも120日程度で死を迎え、一方で骨髄の幹細胞から常に再生供給される。その入れ替わりは1分間に数億個に相当する。表皮や消化器系の上皮も常に基底部で新しい細胞が作られ、表面の細胞は死んで脱落を繰り返す[66]。

- 2. 条件再生系組織の細胞は、通常ではほとんど増えないが、傷つくなど特別な状況で増殖を行う。肝細胞はこの顕著な例で、分裂は通常の場合年に1回程度だが、手術などで一部を除去すると猛烈に増殖を行う。例えば肝臓の70%を切除しても1週間程度で元に戻る。この種類の細胞になる幹細胞は未だ発見されていない[66]。

- 3. 非再生系組織の細胞は増殖能力が無く、自然には再生しない。神経細胞、骨格筋細胞、心筋細胞など特殊な機能に分化したものがこれに当たり、加齢とともに減少の一途を辿る。筋力トレーニングで骨格筋は太くなるが、これは細胞が増えたのではなく細胞内のタンパク質が増えたものである。同様に肥満も細胞が脂肪を蓄えたためで、細胞の数は基本的に変わらない[66]。

研究史

[編集]

- 1632–1723: アントニ・ファン・レーウェンフックは独学でレンズを作り、初歩的な光学顕微鏡を組み立て、雨水からツリガネムシ属(Vorticella)などの原生動物や、自らの口中の細菌をスケッチした[67]。

- 1665: ロバート・フックは、初期の複式顕微鏡を使ってコルクから細胞(死んだ細胞壁[1])を発見し、その後、生きた植物組織から細胞を発見した。彼は著書『顕微鏡図譜(Micrographia)』(1665年)の中で、細胞(cell、ラテン語で「小さな部屋」を意味する cellula から[17])という言葉を作った[68][67]。

- 1839: テオドール・シュワンと[69]、マティアス・ヤーコブ・シュライデンは、動物と植物は細胞からできているという原理を解明し、細胞は構造と発生の共通単位であると結論づけ、細胞理論を確立した。

- 1855: ルドルフ・ウィルヒョウは、新しい細胞はあらかじめ存在する細胞から細胞分裂によって生じると述べた(『omnis cellula ex cellula(すべての細胞は細胞から)』。

- 1931: エルンスト・ルスカは、ベルリン大学に最初の透過型電子顕微鏡(TEM)を製作した[70]。1935年までに、彼は光学顕微鏡の2倍の解像度を持つTEMを構築し、これまでは解像できなかった細胞小器官を明らかにした。

- 1981: リン・マーギュリスは、『Symbiosis in Cell Evolution(細胞進化における共生)』を出版し、共生発生によって真核細胞がどのように誕生したかを詳述した[71]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c “細胞説 (cell theory)”. 東邦大学 理学部生物分子科学科. 2024年3月20日閲覧。

- ^ Cell Movements and the Shaping of the Vertebrate Body Archived 2020-01-22 at the Wayback Machine. in Chapter 21 of Molecular Biology of the Cell Archived 2017-09-27 at the Wayback Machine. fourth edition, edited by Bruce Alberts (2002) published by Garland Science. The Alberts text discusses how the "cellular building blocks" move to shape developing embryos. It is also common to describe small molecules such as amino acids as "molecular building blocks Archived 2020-01-22 at the Wayback Machine.".

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s “What Is a Cell?” (2004年3月30日). 2013年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月8日閲覧。

- ^ “細胞動態研究部門 研究紹介”. 基礎生物学研究所. 2024年3月20日閲覧。

- ^ Schopf, J. William; Kudryavtsev, Anatoliy B.; Czaja, Andrew D.; Tripathi, Abhishek B. (2007). “Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils”. Precambrian Research 158 (3–4): 141–155. Bibcode: 2007PreR..158..141S. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.009.

- ^ Schopf, J. W. (June 2006). “Fossil evidence of Archaean life”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 361 (1470): 869–885. doi:10.1098/rstb.2006.1834. PMC 1578735. PMID 16754604.

- ^ Raven, Peter Hamilton; Johnson, George Brooks (2002). Biology. McGraw-Hill Education. p. 68. ISBN 978-0071122610 7 July 2013閲覧。

- ^ “First cells may have emerged because building blocks of proteins stabilized membranes”. ScienceDaily. 2021年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月18日閲覧。

- ^ 大野照文 著「2 古生物学的観点からみた多細胞動物への進化」、白山義久 編『無脊椎動物の多様性と系統(節足動物を除く)』裳華房〈バイオディバーシティ・シリーズ5〉、2000年11月30日、49–50頁。ISBN 4-7853-5828-9。

- ^ Campbell, Neil A.; Williamson, Brad; Heyden, Robin J. (2006). Biology: Exploring Life. Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0132508827. オリジナルの2014-11-02時点におけるアーカイブ。 2009年2月16日閲覧。

- ^ a b Black, Jacquelyn G. (2004). Microbiology. New York Chichester: Wiley. ISBN 978-0-471-42084-2

- ^ a b 白山義久 著「1 総合的観点からみた無脊椎動物の多様性と系統」、白山義久 編『無脊椎動物の多様性と系統(節足動物を除く)』裳華房〈バイオディバーシティ・シリーズ5〉、2000年11月30日、15頁。ISBN 4-7853-5828-9。

- ^ a b c 飯野晃啓; 名黒知徳; 舟木賢治; 稲賀すみれ (1988). “核と染色体の話―その形態と問題点―”. 電子顕微鏡 23 (1): 67–76.

- ^ Maton, Anthea (1997). Cells Building Blocks of Life. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 978-0134234762

- ^ Karp, Gerald (2009). Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. John Wiley & Sons. p. 2. ISBN 978-0470483374. "Hooke called the pores cells because they reminded him of the cells inhabited by monks living in a monastery."

- ^ Tero, Alan Chong (1990). Achiever's Biology. Allied Publishers. p. 36. ISBN 978-8184243697. "In 1665, an Englishman, Robert Hooke observed a thin slice of" cork under a simple microscope. (A simple microscope is a microscope with only one biconvex lens, rather like a magnifying glass). He saw many small box like structures. These reminded him of small rooms called "cells" in which Christian monks lived and meditated."

- ^ a b

- “The Origins Of The Word 'Cell'”. National Public Radio (September 17, 2010). 2021年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月5日閲覧。

- "cellŭla". A Latin Dictionary. Charlton T. Lewis and Charles Short. 1879. ISBN 978-1999855789. 2021年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月5日閲覧。

- ^ a b c d e 佐藤裕 (2018). “宇田川榕菴は“Utriculi(of Malpighi)”を意訳して細胞”と造語した”. 日本医史学雑誌 64: 192.

- ^ Bianconi, Eva; Piovesan, Allison; Facchin, Federica; Beraudi, Alina; Casadei, Raffaella; Frabetti, Flavia; Vitale, Lorenza; Pelleri, Maria Chiara et al. (2013-11-01). “An estimation of the number of cells in the human body”. Annals of Human Biology 40 (6): 463–471. doi:10.3109/03014460.2013.807878. hdl:11585/152451. ISSN 0301-4460. PMID 23829164.

- ^ Azevedo, Frederico A.C.; Carvalho, Ludmila R.B.; Grinberg, Lea T. et al. (April 2009). “Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain”. The Journal of Comparative Neurology 513 (5): 532–541. doi:10.1002/cne.21974. PMID 19226510.

- ^ a b Hatton, Ian A.; Galbraith, Eric D.; Merleau, Nono S. C.; Miettinen, Teemu P.; Smith, Benjamin McDonald; Shander, Jeffery A. (2023-09-26). “The human cell count and size distribution” (英語). Proceedings of the National Academy of Sciences 120 (39). doi:10.1073/pnas.2303077120. ISSN 0027-8424. PMC 10523466. PMID 37722043.

- ^ “Differences Between Prokaryotic Cell and Eukaryotic Cell @ BYJU'S” (英語). BYJUS. 2021年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月18日閲覧。

- ^ European Bioinformatics Institute, Karyn's Genomes: Borrelia burgdorferi Archived 2013-05-06 at the Wayback Machine., part of 2can on the EBI-EMBL database. Retrieved 5 August 2012

- ^ 相沢慎一『バクテリアのべん毛モーター』共立出版〈PNEモノグラフ〉、1998年。ISBN 978-4320054929。

- ^ 相沢慎一「転機にきたべん毛研究」『Mol. Sci.』第4巻、20101998、A0034。

- ^ a b Pichoff, Sebastien; Lutkenhaus, Joe (2007-12-01). “Overview of cell shape: cytoskeletons shape bacterial cells”. Current Opinion in Microbiology. Growth and Development 10 (6): 601–605. doi:10.1016/j.mib.2007.09.005. ISSN 1369-5274. PMC 2703429. PMID 17980647.

- ^ a b Kysela, David T.; Randich, Amelia M.; Caccamo, Paul D.; Brun, Yves V. (2016-10-03). “Diversity Takes Shape: Understanding the Mechanistic and Adaptive Basis of Bacterial Morphology”. PLOS Biology 14 (10): e1002565. doi:10.1371/journal.pbio.1002565. ISSN 1545-7885. PMC 5047622. PMID 27695035.

- ^ Satir, P.; Christensen, Søren T. (June 2008). “Structure and function of mammalian cilia”. Histochemistry and Cell Biology 129 (6): 687–693. doi:10.1007/s00418-008-0416-9. PMC 2386530. PMID 18365235. 1432-119X.

- ^ Blair, D. F.; Dutcher, S. K. (October 1992). “Flagella in prokaryotes and lower eukaryotes”. Current Opinion in Genetics & Development 2 (5): 756–767. doi:10.1016/S0959-437X(05)80136-4. PMID 1458024.

- ^ 松本信二、船越浩海、玉野井逸朗「3.細胞の微細構造とその機能、3.3.真核生物、3.3.2細胞小器官以外の細胞質-細胞骨格、鞭毛、繊毛」『細胞の増殖と生体システム』学会出版センター、1993年、56–57頁。ISBN 4-7622-6737-6。

- ^ a b Campbell Biology – Concepts and Connections. Pearson Education. (2009). p. 320

- ^ a b “Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? – Biology Q&A”. BYJUS. 2021年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月18日閲覧。

- ^ Guyton, Arthur C.; Hall, John E. (2016). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: Elsevier Saunders. pp. 930–937. ISBN 978-1-4557-7005-2. OCLC 1027900365

- ^ Michie, K. A.; Löwe, J. (2006). “Dynamic filaments of the bacterial cytoskeleton”. Annual Review of Biochemistry 75: 467–492. doi:10.1146/annurev.biochem.75.103004.142452. PMID 16756499.

- ^ Ménétret, Jean-François; Schaletzky, Julia; Clemons, William M. et al. (December 2007). “Ribosome binding of a single copy of the SecY complex: implications for protein translocation”. Molecular Cell 28 (6): 1083–1092. doi:10.1016/j.molcel.2007.10.034. PMID 18158904. オリジナルの2021-01-21時点におけるアーカイブ。 2020年9月1日閲覧。.

- ^ Sato, N. (2006). “Origin and Evolution of Plastids: Genomic View on the Unification and Diversity of Plastids”. In Wise, R. R.; Hoober, J. K.. The Structure and Function of Plastids. Advances in Photosynthesis and Respiration. 23. Springer. pp. 75–102. doi:10.1007/978-1-4020-4061-0_4. ISBN 978-1-4020-4060-3

- ^ Prokaryotes. Newnes. (1996). ISBN 978-0080984735. オリジナルのApril 14, 2021時点におけるアーカイブ。 November 9, 2020閲覧。

- ^ Campbell Biology – Concepts and Connections. Pearson Education. (2009). p. 138

- ^ Snustad, D. Peter; Simmons, Michael J.. Principles of Genetics (5th ed.). DNA repair mechanisms, pp. 364–368

- ^ a b Ananthakrishnan, R.; Ehrlicher, A. (June 2007). “The forces behind cell movement”. International Journal of Biological Sciences (Biolsci.org) 3 (5): 303–317. doi:10.7150/ijbs.3.303. PMC 1893118. PMID 17589565.

- ^ Alberts, Bruce (2002). Molecular biology of the cell (4th ed.). Garland Science. pp. 973–975. ISBN 0815340729

- ^ Willingham, Emily. “Cells Solve an English Hedge Maze with the Same Skills They Use to Traverse the Body” (英語). Scientific American. オリジナルの4 September 2020時点におけるアーカイブ。 7 September 2020閲覧。

- ^ “How cells can find their way through the human body” (英語). phys.org. オリジナルの3 September 2020時点におけるアーカイブ。 7 September 2020閲覧。

- ^ Tweedy, Luke; Thomason, Peter A.; Paschke, Peggy I.; Martin, Kirsty; Machesky, Laura M.; Zagnoni, Michele; Insall, Robert H. (August 2020). “Seeing around corners: Cells solve mazes and respond at a distance using attractant breakdown”. Science 369 (6507): eaay9792. doi:10.1126/science.aay9792. PMID 32855311. オリジナルの2020-09-12時点におけるアーカイブ。 2020年9月13日閲覧。.

- ^ 「細胞死」『生化学辞典第2版』(第2版第6刷)東京化学同人、1995年、533頁。ISBN 4-8079-0340-3。

- ^ 「細胞死」『生化学辞典第3版』(第3版第4刷)東京化学同人、2000年、572頁。ISBN 4-8079-0480-9。

- ^ Becker, Wayne M. (2009). The world of the cell. Pearson Benjamin Cummings. p. 480. ISBN 978-0321554185

- ^ a b c Grosberg, R. K.; Strathmann, R. R. (2007). “The evolution of multicellularity: A minor major transition?”. Annu Rev Ecol Evol Syst 38: 621–654. doi:10.1146/annurev.ecolsys.36.102403.114735. オリジナルの2016-03-04時点におけるアーカイブ。 2013年12月23日閲覧。.

- ^ Parfrey, Laura Wegener; Lahr, Daniel J. G. (2013-04). “Multicellularity arose several times in the evolution of eukaryotes (Response to DOI 10.1002/bies.201100187)” (英語). BioEssays 35 (4): 339–347. doi:10.1002/bies.201200143.

- ^ Lyons, Nicholas A; Kolter, Roberto (2015-04-01). “On the evolution of bacterial multicellularity”. Current Opinion in Microbiology 24: 21–28. doi:10.1016/j.mib.2014.12.007. ISSN 1369-5274. PMC PMC4380822. PMID 25597443.

- ^ Popper, Zoë A.; Michel, Gurvan; Hervé, Cécile et al. (2011). “Evolution and diversity of plant cell walls: from algae to flowering plants”. Annual Review of Plant Biology 62: 567–590. doi:10.1146/annurev-arplant-042110-103809. hdl:10379/6762. PMID 21351878. オリジナルの2016-07-29時点におけるアーカイブ。 2013年12月23日閲覧。.

- ^ [[John Tyler Bonner |Bonner, John Tyler]] (1998). “The Origins of Multicellularity” (PDF, 0.2 MB). Integrative Biology 1 (1): 27–36. doi:10.1002/(SICI)1520-6602(1998)1:1<27::AID-INBI4>3.0.CO;2-6. ISSN 1093-4391. オリジナルのMarch 8, 2012時点におけるアーカイブ。.

- ^ [[en:Abderrazak El Albani |Albani, Abderrazak El]]; Bengtson, Stefan; Canfield, Donald E. et al. (July 2010). “Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago”. Nature 466 (7302): 100–104. Bibcode: 2010Natur.466..100A. doi:10.1038/nature09166. PMID 20596019.

- ^ Orgel, L. E. (December 1998). “The origin of life--a review of facts and speculations”. Trends in Biochemical Sciences 23 (12): 491–495. doi:10.1016/S0968-0004(98)01300-0. PMID 9868373.

- ^ Schopf, J. William; Kudryavtsev, Anatoliy B.; Czaja, Andrew D.; Tripathi, Abhishek B. (2007). “Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils”. Precambrian Research 158 (3–4): 141–155. Bibcode: 2007PreR..158..141S. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.009.

- ^ Schopf, J. William (June 2006). “Fossil evidence of Archaean life”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 361 (1470): 869–885. doi:10.1098/rstb.2006.1834. PMC 1578735. PMID 16754604.

- ^ Raven, Peter Hamilton; Johnson, George Brooks (2002). Biology. McGraw-Hill Education. p. 68. ISBN 978-0071122610 7 July 2013閲覧。

- ^ Griffiths, G. (December 2007). “Cell evolution and the problem of membrane topology”. Nature Reviews. Molecular Cell Biology 8 (12): 1018–1024. doi:10.1038/nrm2287. PMID 17971839.

- ^ a b c Latorre, A.; Durban, A; Moya, A.; Pereto, J. (2011). “The role of symbiosis in eukaryotic evolution”. In Gargaud, Muriel; López-Garcìa, Purificacion; Martin, H.. Origins and Evolution of Life: An astrobiological perspective. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 326–339. ISBN 978-0-521-76131-4. オリジナルの24 March 2019時点におけるアーカイブ。 27 August 2017閲覧。

- ^ McGrath, Casey (31 May 2022). “Highlight: Unraveling the Origins of LUCA and LECA on the Tree of Life”. Genome Biology and Evolution 14 (6). doi:10.1093/gbe/evac072. PMC 9168435.

- ^ Weiss, Madeline C.; Sousa, F. L.; Mrnjavac, N. et al. (2016). “The physiology and habitat of the last universal common ancestor”. Nature Microbiology 1 (9): 16116. doi:10.1038/nmicrobiol.2016.116. PMID 27562259.

- ^ Leander, B. S. (May 2020). “Predatory protists”. Current Biology 30 (10): R510–R516. doi:10.1016/j.cub.2020.03.052. PMID 32428491.

- ^ Strassert, Jürgen F. H.; Irisarri, Iker; Williams, Tom A.; Burki, Fabien (25 March 2021). “A molecular timescale for eukaryote evolution with implications for the origin of red algal-derived plastids”. Nature Communications 12 (1): 1879. Bibcode: 2021NatCo..12.1879S. doi:10.1038/s41467-021-22044-z. PMC 7994803. PMID 33767194.

- ^ Gabaldón, T. (October 2021). “Origin and Early Evolution of the Eukaryotic Cell”. Annual Review of Microbiology 75 (1): 631–647. doi:10.1146/annurev-micro-090817-062213. PMID 34343017.

- ^ Woese, C.R.; Kandler, Otto; Wheelis, Mark L. (June 1990). “Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87 (12): 4576–4579. Bibcode: 1990PNAS...87.4576W. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMC 54159. PMID 2112744.

- ^ a b c d 井出利憲「第1章 ヒトを構成する細胞」『細胞の運命Ⅳ細胞の老化』(初版)サイエンス社、2006年、1-10頁。ISBN 4-7819-1127-7。

- ^ a b Gest, H. (2004). “The discovery of microorganisms by Robert Hooke and Antoni Van Leeuwenhoek, fellows of the Royal Society”. Notes and Records of the Royal Society of London 58 (2): 187–201. doi:10.1098/rsnr.2004.0055. PMID 15209075.

- ^ Hooke, Robert『Micrographia: ...』Royal Society of London、London、1665年、113頁。「... I could exceedingly plainly perceive it to be all perforated and porous, much like a Honey-comb, but that the pores of it were not regular [...] these pores, or cells, [...] were indeed the first microscopical pores I ever saw, and perhaps, that were ever seen, for I had not met with any Writer or Person, that had made any mention of them before this ...」 – Hooke describing his observations on a thin slice of cork. See also: Robert Hooke Archived 1997-06-06 at the Wayback Machine.

- ^ Schwann, Theodor『Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen』Sander、Berlin、1839年。

- ^ Ernst Ruska T. Mulvey訳 (January 1980). The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy. Applied Optics. 25. pp. 820. Bibcode: 1986ApOpt..25..820R. ISBN 978-3-7776-0364-3

- ^ Cornish-Bowden, Athel (7 December 2017). “Lynn Margulis and the origin of the eukaryotes”. Journal of Theoretical Biology. The origin of mitosing cells: 50th anniversary of a classic paper by Lynn Sagan (Margulis) 434: 1. Bibcode: 2017JThBi.434....1C. doi:10.1016/j.jtbi.2017.09.027. PMID 28992902.

推薦文献

[編集]日本語:

- Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 著、中村桂子, 松原謙一 監訳 訳『細胞の分子生物学 第6版』ニュートンプレス、2017年。ISBN 978-4315520620。

- Bruce, Alexander 著、中村桂子, 松原謙一, 榊佳之, 水島昇 訳『Essential細胞生物学 原書第5版』南江堂、2021年7月。ISBN 9784524226825。

- H. Lodish ほか 著、田利明, 須藤和夫, 山本啓一 訳『分子細胞生物学 第9版』東京化学同人、2023年7月31日。ISBN 978-4807920518。

- G. M. Cooper 著、(監訳) 須藤和夫, 堅田利明 (訳) 榎森康文, 足立博之, 富重道雄, 齋藤康太 訳『クーパー分子細胞生物学 第8版』東京化学同人、2022年3月31日。ISBN 9784807920259。

英語:

- Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Morgan, David; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter (2015). Molecular Biology of the Cell (6th ed.). Garland Science. p. 2. ISBN 978-0815344322

- Alberts, B. (2014). Molecular Biology of the Cell (6th ed.). Garland. ISBN 978-0815344322. オリジナルの2014-07-14時点におけるアーカイブ。 2016年7月6日閲覧。; The fourth edition is freely available Archived 2009-10-11 at the Wayback Machine. from National Center for Biotechnology Information Bookshelf.

- Lodish, Harvey (2004). Molecular Cell Biology (5th ed.). New York: WH Freeman. ISBN 978-0716743668

- Cooper, G. M. (2000). The cell: a molecular approach (2nd ed.). Washington, D.C: ASM Press. ISBN 978-0878931026. オリジナルの2009-06-30時点におけるアーカイブ。 2017年8月30日閲覧。

関連項目

[編集]- 細胞皮質 - 細胞膜の挙動と細胞表面の特性を調節する、細胞膜の内側にある細胞質タンパク質の層

- 細胞培養 - 細胞を制御された条件で増殖させる過程

- 細胞モデル - インシリコ研究で使われる生物学的細胞の数学的モデル

- サイトネーム - 細胞間のシグナル伝達タンパク質の交換に特化した細い細胞突起

- サイトリシス(細胞破壊) - 植物細胞が完全に崩壊した後、内部の陽圧の喪失による細胞壁への永久的かつ修復不可能な損傷

- 細胞毒性 - 細胞に対して毒性を示すこと

- 脂質ラフト - シグナル伝達分子のための情報中枢として機能する、細胞膜上のミクロドメイン

- ヒトの細胞の一覧 - ヒトに存在する細胞の種類の一覧表

- 細胞生物学の概要 - 細胞生物学の概要とトピックガイドを示す記事

- パラカリオン・ミョウジネンシス(Parakaryon myojinensis) - 原核生物から真核生物への発展段階を示すと考えられている、両者の特徴を持つ単細胞生物

- 原形質分離 - 高張液下で植物細胞が水分を失って細胞壁と細胞膜が分離する現象

- 合胞体 - 複数の細胞から生じる多核細胞

- トンネル・ナノチューブ - 動物細胞どうしを接続する細胞膜から伸びる突起

- ヴォールト (細胞小器官) - 真核細胞にみられる細胞小器官の一つ(機能はまだ完全に解明されていない)

- エンドサイトーシス - 物質が細胞内に取り込む細胞内の過程

- エキソサイトーシス - 細胞が分子(神経伝達物質やタンパク質など)を細胞外に輸送する分泌形態

- デスモソーム- 細胞間の接着に特化した細胞構造体

- エンドソーム - エンドサイトーシスによって接種された物質が送り込まれる液胞

- ギャップ結合 - 動物細胞タイプの間に形成される細胞間結合のひとつ

- 密着結合 - 上皮細胞間での溶質と水分の漏出を防ぐ多タンパク質接合複合体

外部リンク

[編集]日本語:

英語:

- MBInfo – Descriptions on Cellular Functions and Processes

- Inside the Cell Archived 2017-07-20 at the Wayback Machine. – a science education booklet by National Institutes of Health, in PDF and ePub.

- Cell Biology in "The Biology Project" of University of Arizona.

- Centre of the Cell online

- The Image & Video Library of The American Society for Cell Biology Archived 2011-06-10 at the Wayback Machine., a collection of peer-reviewed still images, video clips and digital books that illustrate the structure, function and biology of the cell.

- WormWeb.org: Interactive Visualization of the C. elegans Cell lineage – Visualize the entire cell lineage tree of the nematode C. elegans