「アルチュール・ランボー」の版間の差分

Black Slin (会話 | 投稿記録) →漫画・テレビアニメ: 編集ミス |

編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の12版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 作家 |

{{Infobox 作家 |

||

| name = アルチュール・ランボー<br/>Arthur Rimbaud |

| name = アルチュール・ランボー<br/>Arthur Rimbaud |

||

| image = |

| image = Rimbaud.PNG |

||

| imagesize = 220px |

| imagesize = 220px |

||

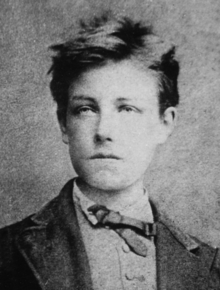

| caption = 17歳のアルチュール・ランボー |

| caption = 17歳のアルチュール・ランボー({{仮リンク|エティエンヌ・カルジャ|fr|Étienne Carjat}}による肖像写真(1871年10月) |

||

| birth_date = {{birth date|1854|10|20|mf=y}} |

| birth_date = {{birth date|1854|10|20|mf=y}} |

||

| birth_place = {{FRA1852}}、[[シャルルヴィル]] |

| birth_place = {{FRA1852}}、[[シャルルヴィル=メジエール|シャルルヴィル]]([[グラン・テスト地域圏]][[アルデンヌ県]]) |

||

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1854|10|20|1891|11|10}} |

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1854|10|20|1891|11|10}} |

||

| death_place = {{FRA1870}}、[[マルセイユ]] |

| death_place = {{FRA1870}}、[[マルセイユ]]([[プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏]][[ブーシュ=デュ=ローヌ県]]) |

||

| occupation = [[詩人]] |

| occupation = [[詩人]] |

||

| nationality = {{FRA}} |

|||

| period = |

| period = |

||

| signature = Arthur Rimbaud |

| signature = Arthur Rimbaud signature.svg |

||

|resting_place=シャルルヴィル|notable_works=「{{仮リンク|酔いどれ船|fr|Le Bateau ivre}}」<br>『[[地獄の季節]]』<br>『[[イリュミナシオン]]』|influences=[[ポール・ヴェルレーヌ]]、[[シャルル・ボードレール]]、[[ヴィクトル・ユーゴー]]、{{仮リンク|アルベール・メラ|fr|Albert Mérat}}|movement=[[高踏派]]、[[象徴主義]] |

|||

}} |

}} |

||

[[Image:Henri Fantin-Latour 005.jpg|thumb|前列左より[[ポール・ヴェルレーヌ|ヴェルレーヌ]]、ランボー、L・ヴァラード、E・デルヴィリィ、C・ペルタン、後列左よりP・エルゼアル・ボニエ、E・ブレモン、J・エカール。[[アンリ・ファンタン=ラトゥール]]筆|250px]] |

|||

[[Image:Arthur Rimbaud Les Assis.jpg|thumb|詩「坐せる人々」の自筆原稿|150px]] |

|||

'''アルチュール・ランボー'''、またはランボオ('''Arthur Rimbaud'''、[[1854年]][[10月20日]] - [[1891年]][[11月10日]])は[[19世紀]]の[[フランス]]を代表する[[詩人]]。早熟な[[天才]]、[[神童]]と称された彼は、15歳のときから詩を書き始め、20歳で詩を放棄するまでのわずか数年の間に、「{{仮リンク|酔いどれ船|fr|Le Bateau ivre}}」などの[[高踏派]]・[[象徴主義|象徴派]]の[[韻文詩]]から散文詩集『[[地獄の季節]]』、[[散文詩]]・[[自由詩]]による『[[イリュミナシオン]]』(一部を除いて没後出版)まで詩の伝統を大きく変えた。彼の詩論・詩人論として知られる「{{仮リンク|見者の手紙|fr|Lettres du voyant|label=}}」において、「詩人は、あらゆる感覚の、長期にわたる、広大無辺でしかも理に即した錯乱により、見者となる」と語り、[[ブルジョワジー|ブルジョワ]][[道徳]]をはじめとするすべての因習、既成概念、既存の秩序を捨て去り、[[精神]]・道徳、[[身体]]の限界を超え、未知を体系的に探求しようとした反逆・革命の詩人であり、[[ダダイスム]]、[[シュルレアリスム]]への道を切り開いた詩人である。 |

|||

'''ジャン・ニコラ・アルチュール・ランボー'''({{lang-fr|Jean Nicolas Arthur Rimbaud}}, [[1854年]][[10月20日]] - [[1891年]][[11月10日]])は[[19世紀]]の[[フランス]]の[[詩人]]、貿易商人。19世紀フランスの代表的な詩人である。'''ランボオ'''とも表記される。主な作品に散文詩集『[[地獄の季節]]』『[[イリュミナシオン]]』など。 |

|||

[[日本]]においても[[明治]]末期の[[上田敏]]、[[永井荷風]]、[[昭和]]初期の[[小林秀雄 (批評家)|小林秀雄]]、[[中原中也]]、戦後の[[堀口大學]]、[[金子光晴]]と、優れた[[文学者]]によって次々と紹介・[[翻訳]]された。 |

|||

== 生涯 == |

|||

[[1854年]]、フランス北東部[[アルデンヌ県]]シャルルヴィル(現在の[[シャルルヴィル=メジエール]]市)に生まれる。父は陸軍の軍人、母は小地主の長女で、ランボーの上に兄が一人あった。[[1870年]]、最初の家出を試み、[[普仏戦争]]下の[[パリ]]へ辿り着くが、無賃乗車のために逮捕され家に送り返される。以後、家出を繰り返す。 |

|||

== 背景 == |

|||

[[1871年]]、パリで詩人の[[ポール・ヴェルレーヌ]]と出会い愛人関係となり、以後、妻子を捨てたヴェルレーヌと共に[[ブリュッセル]]、[[ロンドン]]などを旅行する。[[1873年]]、ヴェルレーヌと破局する。ヴェルレーヌが発砲した2発の[[拳銃]]弾のうち、1発がランボーの左手首に当り、ランボーは入院しヴェルレーヌは逮捕される。この別れの後に『地獄の季節』を記す。この頃から[[1875年]]までが、詩人としてのランボーの創作期となる。 |

|||

アルチュール・ランボーは1854年10月20日、[[陸軍]][[大尉]]{{仮リンク|フレデリック・ランボー|fr|Frédéric Rimbaud|label=}}と近郊{{仮リンク|シュフィイ=ロッシュ|fr|Chuffilly-Roche|label=ロッシュ}}村の小[[地主]]の娘{{仮リンク|ヴィタリー・ランボー|fr|Vitalie Rimbaud|label=マリー・カトリーヌ・ヴィタリー・キュイフ}}の第二子'''ジャン・ニコラ・アルチュール・ランボー'''として、フランス北部の[[ベルギー]]との[[国境]]に近い[[シャルルヴィル=メジエール|シャルルヴィル]]([[グラン・テスト地域圏]][[アルデンヌ県]])に生まれた。 |

|||

[[ファイル:Vitalie Rimbaud ca 1890.jpg|左|サムネイル|259x259px|母ヴィタリー・ランボー(1890年頃)|代替文=]] |

|||

1歳上の兄ジャン・ニコラ・フレデリック、3歳下の妹ヴィクトリーヌ・ポーリーヌ・ヴィタリー(生後1か月で死去)、4歳下の妹{{仮リンク|ヴィタリー・ランボー (1858-1875)|fr|Vitalie Rimbaud (1858-1875)|label=ジャンヌ・ロザリー・ヴィタリー}}、6歳下の妹{{仮リンク|イザベル・ランボー|fr|Isabelle Rimbaud|label=フレデリック・マリー・イザベル}}の5人兄弟姉妹であった。父フレデリックは任地にいて不在がちのうえ、イザベルが生まれた後(ランボーが6歳の頃から)家に戻らなくなり、母ヴィタリーは女手一つで4人の子を育てた。ランボーは幼時に、この厳格・勤勉で気位が高く、非常な敬神家であった母の影響を強く受けたとされる<ref>{{Cite web|title=「ランボー」『[[日本大百科全書]](ニッポニカ)』[[小学館]]|url=https://kotobank.jp/word/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC-148272|website=[[コトバンク]]|accessdate=2019-10-30|language=ja|publisher=|author=[[渋沢孝輔]]}}</ref>。ランボーについて多くの研究書を発表した[[作家]]、[[美術史]]家の{{仮リンク|クロード・ジャンコラ|fr|Claude Jeancolas|label=}}は、2004年に、この「悪名高い」母親とランボーの関係について、特に二人の性格の類似性とそれゆえの反目と愛情に焦点を当てた評伝『ヴィタリー・ランボー ― 息子アルチュールへの愛』を発表している<ref>{{Cite web|title=Claude Jeancolas. ''Vitalie Rimbaud''|url=https://editions.flammarion.com/Catalogue/grandes-biographies/vitalie-rimbaud|website=editions.flammarion.com|accessdate=2019-10-30|language=fr|publisher=Editions Flammarion}}</ref><ref>クロード・ジャンコラ著『ヴィタリー・ランボー ― 息子アルチュールへの愛』加藤京二郎、富田正二、齋藤豊、三上典生共訳、[[水声社]]、2005年。</ref>。 |

|||

[[ファイル:RimbaudCommunion1.jpg|サムネイル|221x221ピクセル|11歳のランボー(1866年の初聖体拝領)]] |

|||

1861年、私立の{{仮リンク|ロサ学院|fr|Institution Rossat|label=}}に入学。一家の引っ越しのため、1865年に市立シャルルヴィル高等中学校に転校した。早熟な天才、神童と称されるランボーは、実際、模範的な優等生で、[[ラテン語]]の詩などで数々の優等賞を得た<ref name=":0">{{Cite web|title=Arthur Rimbaud|url=https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035|website=www.larousse.fr|accessdate=2019-10-30|language=fr|publisher=Editions Larousse - Encyclopédie Larousse en ligne}}</ref>。シャルルヴィル高等中学校の同窓生に作家の{{仮リンク|エルネスト・ドラエー|fr|Ernest Delahaye|label=}}がいる。彼は後にランボーの詩作や生活に助力し、彼に関する著書を残すことになる。 |

|||

== 詩人ランボー == |

|||

その後、兵士、翻訳家、商人など様々な職業を転々とし、ヨーロッパから[[紅海]]方面を放浪、南アラビアの[[アデン]]でフランス商人に雇われ、[[アビシニア]](現在の[[エチオピア]])の[[ハラール_(エチオピア)|ハラール]]に駐在する。[[1886年]]、ハラールで武器商人として独立し比較的成功した。[[1891年]]、[[骨肉腫]]の悪化によりフランスに帰国し、右足を切断したが、癌は全身に転移していた。同年[[マルセイユ]]で死去。臨終は妹のイザベルが看取った。 |

|||

=== ジョルジュ・イザンバールとの出会い === |

|||

ランボーが[[文学]]の道を志すきっかけとなったのは、1870年1月、彼が15歳のときに[[修辞学]]の教師としてシャルルヴィル高等中学校に赴任した{{仮リンク|ジョルジュ・イザンバール|fr|Georges Izambard|label=}}との出会いであった。22歳のイザンバールは革命思想の持ち主でもあり<ref name=":0" />、彼の[[教養]]、[[思想]]などに大きな影響を受けたランボーは、[[読書]]に没頭し、詩作を始めた。早くも同年に「孤児たちのお年玉」<ref name=":4">詩の邦題は、以下「邦訳」に挙げるいずれかの詩集による。以下同様。</ref>を文芸誌『ラ・ルヴュー・プル・トゥース』<ref>{{Cite web|title=La Revue pour tous. Journal illustré de la famille - 7 années disponibles|url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32861191x/date&rk=21459|website=gallica.bnf.fr|accessdate=2019-10-30|publisher=BnF Gallica|language=fr}}</ref>に発表し、5月にはイザンバールの勧めで、『{{仮リンク|現代高踏派詩集|fr|Le Parnasse contemporain|label=}}』の[[編集委員]]の一人であった詩人・劇作家の[[テオドール・ド・バンヴィル]]に「オフィーリア」、「感覚」、「太陽と肉体」の3編の詩を送り、同詩誌第2集への掲載を懇願した。これらの詩は、実際、バンヴィル、[[ルコント・ド・リール]]ら高踏派の詩に倣ったものだが、とりわけ「感覚」は、伝統的な詩の技法から脱した、ランボー独自の世界を切り開くものとして、後に高く評価されることになる<ref>{{Cite journal|和書|author=塚島真実|year=|title=ランボーのヴィーナス|url=https://doi.org/10.20634/ellf.108.0_109|journal=フランス語フランス文学研究|volume=108|page=|pages=109-122|publisher=[[日本フランス語フランス文学会]]}}</ref><ref>[[大島博光]]『ランボオ』[[新日本出版社]](新日本新書)1987年 - アルチュール・ランボオ「感覚」</ref>。 |

|||

=== 家出・放浪 === |

|||

[[ファイル:Arthur Rimbaud Les Assis.jpg|サムネイル|「坐っているやつら」の原稿(1871年)]] |

|||

同年8月、ランボーは家出をして[[普仏戦争]]下の[[パリ]]に向かった。だが、[[不正乗車|無賃乗車]]のために[[パリ北駅|北駅]]で逮捕され、(当時[[リヨン駅]]の向かいにあった){{仮リンク|マザス刑務所|fr|Prison Mazas|label=}}に収容された後、シャルルヴィルに送り返された<ref name=":0" />。この後も数か月の間にさらに2回家出をし、北フランス、[[ベルギー]]を放浪しながら、「わが放浪」、「みどり亭で」、「戸棚」、「冬の楽しみ」のほか、「谷間に眠る男」などの[[戦争]]に関する詩を書き続けた。うち22編を2冊の手帖に清書して、[[ドゥエー|ドゥエ]]([[オー=ド=フランス地域圏]][[ノール県]])滞在中にイザンバールを介して知り合った詩人{{仮リンク|ポール・ドメニー|fr|Paul Demeny|label=}}に託した。これらは後に「{{仮リンク|ドゥエ詩帖|fr|Cahier de Douai|label=}}」として知られることになる。 |

|||

[https://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_%C3%A0_Georges_Izambard_-_13_mai_1871 1871年5月13日付のイザンバール宛の手紙]と[https://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_%C3%A0_Paul_Demeny_-_15_mai_1871 1871年5月15日付のドメニー宛の手紙]は、後にランボーの詩人としての宣言文「'''見者の手紙'''」として知られることになる。「母音」と並んで最も多く論じられる詩「盗まれた心」を含むイザンバール宛の「見者の手紙」に、ランボーは次のように書いている。<blockquote>私は考える、と言うのは誤りです。ひとが私を考える、と言うべきでしょう。洒落を言っている訳ではありませんが。私とは一個の他者なのです<ref>{{Cite book|和書|title=ランボー全詩集|date=|year=1996|publisher=[[筑摩書房]]([[ちくま文庫]])|author=アルチュール・ランボー|translator=[[宇佐美斉]]|chapter=補遺|page=448}}</ref>。</blockquote>「パリの軍歌」、「ぼくのかわいい恋人たち」、「うずくまって」の3編の詩が書かれ得たドメニー宛の手紙でランボーは、「詩人たらんと望む者が第一に行うべき探求は、自己を認識すること、完全に認識すること」であり、このためには、自己を拘束するすべての既成概念、常識、因習を捨て去り、意味に反する意味を模索し、未知を体系的に探求し、精神・道徳・身体の限界を超えるべきであるとし、さらに次のように宣言する。<blockquote>詩人は、あらゆる感覚の、長期にわたる、広大無辺でしかも理に即した錯乱により、見者となる。あらゆる形の愛、苦悶、狂気――彼は自らを探求し、己の中にあらゆる毒を汲み尽し、その精髄のみをとるのである。苦痛は言いようのないほどのものであり、全き信条と超人間的な力がなければ出来ないことなのであるが、そのようにして彼は、なかんずく偉大な病者、偉大な罪人、偉大な呪われ人となり、――そして至高の「学者」となるのだ!<ref name=":1">[[奥本大三郎]]「[[hdl:10131/2675|Lettre du Voyant 研究序説]]」『横浜国立大学人文紀要(第二類 語学・文学)』第20巻、[[横浜国立大学]]、1973年10月31日、81-104頁。この翻訳は、''Œuvres'', édition et notes de Suzanne Bernard, Garnier, 1960、''Œuvres complètes'', édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972、[[平井啓之]]訳「文学書簡」『世界文学大系43(マラルメ、ヴェルレーヌ、ランボオ)』[[筑摩書房]]、1962年、[[粟津則雄]]訳『ランボオ全作品集』[[思潮社]]、1965年、中村徳泰訳「書簡1870-1891年」『ランボー全集』(金子光晴、[[斎藤正二]]、中村徳泰共訳、雪華社、1970年)に負うところが大きいと本論文の脚注に書かれている。</ref></blockquote>「見者の手紙」では、「見者」という観点から過去の詩人を評価・批判している。このなかで、[[シャルル・ボードレール|ボードレール]]は「第一の見者、詩人たちの王、真の神」とされ、高踏派の詩人では{{仮リンク|アルベール・メラ|fr|Albert Mérat}}と「真の詩人」[[ポール・ヴェルレーヌ]]が「見者」として挙げられている<ref>{{Cite book|和書|title=ランボー全詩集|date=|year=1996|publisher=筑摩書房(ちくま文庫)|author=アルチュール・ランボー|translator=[[宇佐美斉]]|pages=462-463|chapter=補遺}}</ref>。 |

|||

=== 高踏派の韻文詩「酔いどれ船」 === |

|||

同じ頃、ランボーは、シャルルヴィルの知り合いポール=オーギュスト(またはシャルル)・ブルターニュに、彼がパ=ド=カレー県アラスに近い{{仮リンク|ファンプー|fr|Fampoux|label=}}で出会ったポール・ヴェルレーヌに詩を送るよう勧められた。当時27歳のヴェルレーヌはすでに詩集『サテュルニアン詩集』、『艶なる宴』を出版し、『現代高踏詩集』第2集にも詩を発表していた。早速、ヴェルレーヌに「びっくり仰天している子ら」、「うずくまって」、「税関吏」、「盗まれた心」、「坐っているやつら」の5編の詩を送り、返事を待ちながら、「酔いどれ船」の執筆に取りかかった。9月中頃にヴェルレーヌから返事が届いた。ランボーの才能を見抜いた彼は、「やって来たまえ。偉大な魂よ、われらはきみを呼び、きみを待つ」と、パリに来るよう勧めた。手紙には高踏派の詩人たちから集めた旅費が同封されていた<ref>大島博光『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年 - [http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-4155.html 「酔いどれ船」(2)ヴェルレーヌの手紙]。</ref>。こうして、1871年9月、ランボーは「酔いどれ船」を携えて上京し、ヴェルレーヌの義父母のもとに身を寄せることになった。このときランボーは17歳であった。 |

|||

12音節4行詩節全100行の長編韻文詩「'''酔いどれ船'''」をヴェルレーヌは絶賛した。この自筆原稿は現存せず、このときヴェルレーヌが筆写した原稿だけが残り、今日に伝えられることになった。この詩では、[[乗組員]]を失ってあらゆるものから解き放たれ、海に漂う船そのものが「私」であり、その精神世界であり、未知の世界の壮大華麗、怪異なイメージに酩酊する「見者」としての詩人である<ref>{{Cite web|title=「酔いどれ船」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館|url=https://kotobank.jp/word/%E9%85%94%E3%81%84%E3%81%A9%E3%82%8C%E8%88%B9-1604014|website=コトバンク|accessdate=2019-10-30|language=ja|publisher=|author=中安ちか子}}</ref><ref>大島博光『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年 -[http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-4158.html 「酔いどれ船」について]。</ref>。まさに高踏派・象徴派のイメージであり、同時にまた、高踏派の詩人らが否定する政治的・思想的なメッセージが込められている。[[大島博光]]は、同年3月から5月にかけて起こった[[パリ・コミューン]]に対するランボーの熱狂、旧秩序との決別、そして最終的に勝利した[[ブルジョワジー]]に対する批判を読み取っている<ref>大島博光『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年 -[http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-4159.html 「酔いどれ船」について(2)]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Henri Fantin-Latour 005.jpg|サムネイル|280x280ピクセル|アンリ・ファンタン=ラトゥール作『テーブルの片隅』前列左よりヴェルレーヌ、ランボー、ヴァラード、デルヴィリー、ペルタン、後列左よりボニエ=オルトラン、ブレモン、エカール(1872年、[[オルセー美術館]]蔵)]] |

|||

ヴェルレーヌ、バンヴィルと知己を得たランボーは、さらに二人が参加する「{{仮リンク|ヴィラン・ボンゾム|fr|Vilains Bonshommes|label=}}(お人好しの破廉恥漢ども)」の前衛芸術家・文学者らと知り合った。1869年に結成されたこのグループには、詩人、劇作家の{{仮リンク|レオン・ヴァラード|fr|Léon Valade}}、{{仮リンク|エルネスト・デルヴィリー|fr|Ernest d'Hervilly}}、{{仮リンク|カミーユ・ペルタン|fr|Camille Pelletan}}、{{仮リンク|エルゼアール・ボニエ=オルトラン|fr|Elzéar Bonnier-Ortolan}}、{{仮リンク|エミール・ブレモン|fr|Émile Blémont}}、{{仮リンク|ジャン・エカール|fr|Jean Aicard}}、{{仮リンク|フランソワ・コペ|fr|François Coppée}}、アルベール・メラらのほか、写真家の{{仮リンク|エティエンヌ・カルジャ|fr|Étienne Carjat}}、画家の[[アンリ・ファンタン=ラトゥール]]、[[風刺]]画家の[[アンドレ・ジル]]らが参加していた。だが、翌1872年の3月2日に開催されたヴィラン・ボンゾムの晩餐会で口論になり、ランボーがアルベール・メラの[[仕込み杖]]でカルジャの手を傷つけた。腹を立てたカルジャはそれまでに撮ったランボーの写真の[[ネガフィルム|ネガ]]を廃棄した。残ったのは今日ランボーの写真として目にする1枚だけである。また、このとき、ファンタン=ラトゥールはヴィラン・ボンゾムの晩餐会の絵を描くことになっていたが、ランボーの粗暴な振る舞いに嫌気がさしたアルベール・メラが同席を拒んだ。このため、彼が座るはずであった右端(作品名のとおり「テーブルの片隅」)には[[花瓶]]が置かれている<ref>{{Cite journal|和書|author=權藤南海子|year=1993|title=アルバムズュティックの詩人達|url=https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/11879/1/jinbunkagakukiyo_33_319.pdf|journal=明治大学人文科学研究所紀要|volume=33|page=|pages=319-345}}</ref>。 |

|||

=== ヴェルレーヌとベルギー、ロンドン放浪 === |

|||

グループから追放されたランボーはいったん帰郷したが、まもなくパリに戻り、ヴェルレーヌとともにベルギー、[[ロンドン]]を放浪した。情熱的で波乱に満ちた関係の始まりであった。ブリュッセルでは「[[さくらんぼの実る頃]]」を作詞した{{仮リンク|ジャン・バティスト・クレマン|fr|Jean Baptiste Clément|label=}}や劇作家{{仮リンク|ジョルジュ・カヴァリエ|fr|Georges Cavalier|label=}}などパリ・コミューンの[[亡命]]者に度々会っている。これはロンドンでも同様で、同地に亡命したコミュナールの{{仮リンク|ウジェーヌ・ヴェルメルシュ|fr|Eugène Vermersch|label=}}、{{仮リンク|ジュール・アンドリュー|fr|Jules Andrieu|label=}}、{{仮リンク|カミーユ・バレール|fr|Camille Barrère|label=}}、『1871年コミューン史』(1876年刊行)<ref>邦題『パリ・コミューン』[[喜安朗]]、[[長部重康]]共訳、[[現代思潮社]]、1968年。</ref>を著した{{仮リンク|プロスペル=オリヴィエ・リサガレー|fr|Prosper-Olivier Lissagaray|label=}}らに会っており、二人がいかに熱心に革命を支持していたかがわかる<ref name=":2">大島博光『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年 - [http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-category-237.html ロンドンへ]。</ref>。 |

|||

だが、マラルメに「'''途轍もない通行者'''」と称されたランボー<ref>「アルチュール・ランボー」渋沢孝輔訳、[[ステファヌ・マラルメ]]『マラルメ全集II ― ディヴァガシオン他』、[[渡邊守章]]、[[清水徹]]、[[阿部良雄]]、[[菅野昭正]]、[[松室三郎]]編、[[筑摩書房]]、1989年。</ref>と違って、ヴェルレーヌはパリに妻マチルドと息子ジョルジュを置き去りにしていた。1872年7月21日、ヴェルレーヌからの手紙で彼がブリュッセルにいることを知ったマチルドは母親とともに同地に向かった。彼を連れ戻すためであった。彼は二人の懇願に応じていったんは列車に乗ったものの、国境の[[キエヴラン駅]]で[[通関]]手続きのために全乗客が下車した際に姿を消してしまった。これがマチルドとの最後の別れとなった。 |

|||

[[ファイル:Rimbaud & Verlaine by Félix Régamey.jpg|左|サムネイル|230x230ピクセル|フェリックス・レガメが描いたロンドンのヴェルレーヌとランボー(1872年)]] |

|||

二人は2か月にわたってベルギーを放浪した後、9月7日にロンドンに向かった。ヴェルレーヌの旧友で後に[[日本文化]]を紹介した画家の[[フェリックス・レガメ]]が当時ロンドンに滞在していた。彼もまたコミュナールで亡命中であったが、このとき、ロンドンの街をさまよい歩く二人を描いた[[素描]]を数枚残している<ref>{{Cite web|title=Regamey, Félix|url=http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/12110/total/1|website=www.marquesdecollections.fr|accessdate=2019-10-30|language=fr-FR|publisher=Fondation Custodia}}</ref>。たまに[[フランス語]]の[[家庭教師]]をする程度で[[定職]]のない二人は、ヴェルレーヌの母親からの[[送金]]に頼っていた。このような生活を描いた詩が「'''飢餓の祭り'''」である<ref name=":2" />。 |

|||

1872年12月末にランボーは母親の忠告に従って、いったんシャルルヴィルに戻った。ロンドンに一人残ったヴェルレーヌが孤独に苛まれて書いた詩が、堀口大學訳「巷に雨の降るごとく、わが心にも涙降る」で知られる詩である<ref name=":2" />。翌1873年1月に、ヴェルレーヌは母親に手紙を書き、病気のため会いに来てほしい、また、ランボーにも旅費を送って会いに来るよう伝えてほしいと要求した。こうして再び二人の放浪生活が始まった。二人はロンドン市街地だけでなく、郊外や田舎、[[ホワイトチャペル]]や[[イーストエンド・オブ・ロンドン|イーストエンド地区]]のような[[スラム|貧民街]]もくまなく歩き回り、詩に表現した。散文詩集『イリュミナシオン』所収の「'''都市'''」は[[霧]]と[[煙]]に覆われた「生(なま)の近代都市」ロンドンを描いた詩である<ref>{{Cite book|title=Arthur Rimbaud|date=|year=1962|publisher=New Directions|author=Enid Starkie|language=en}}</ref>。 |

|||

二人は幾度となく仲違いと和解を繰り返したが、ヴェルレーヌにとっては『'''言葉なき恋歌'''』(1874年刊行)、ランボーにとっては『'''地獄の季節'''』(1873年刊行)、『'''イリュミナシオン'''』(1886年に一部刊行、没後1895年に全編刊行)の制作につながる実りの多い経験であった。だが、二人の生活は結局うまくいかなかった。酒浸りの日々、取っ組み合いの喧嘩、数々の修羅場を潜り抜けた二人は、ついに互いに傷つけ合うだけの関係になる。1873年4月11日、ランボーは一人、母、兄フレデリック、妹ヴィタリーとイザベルがいる故郷のロッシュ農場に戻った。このとき、彼は長い放浪生活で消耗しきったうえに精神的な危機に陥っていた。友人のエルネスト・ドラエー宛に書いた手紙には、『異教徒の書』または『ニグロの書』を書いている、「私の運命はこの書にかかっている」とある<ref>大島博光『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年 - [http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-4201.html ロッシュの農場 ─「悪い血」2]。</ref>。同年に『地獄の季節』として出版されることになる詩集である。 |

|||

=== ブリュッセル事件 === |

|||

[[ファイル:Rosman Rimbaud 1873.jpg|サムネイル|ブリュッセル事件後のランボー(ジェフ・ロスマン作、1883年、アルチュール・ランボー博物館蔵)]] |

|||

1月ほどロッシュに滞在した後、1873年5月25日、再びヴェルレーヌとともにベルギー([[リエージュ]]、[[アントウェルペン|アントワープ]])を経てロンドンに向かった。相変わらず主にヴェルレーヌの母親からの送金に頼りながら読書と詩作を続けたが、二人の反目は深まるばかりであった。これは、たとえば、「放浪者たち」(『イリュミナシオン』所収)などにも見て取れる。7月3日、ヴェルレーヌはランボーの嘲笑的な言葉に腹を立て、突然、部屋を飛び出した。ヴェルレーヌはランボーとの関係を終わりにして妻のもとに帰る決意をしていた。無一文のランボーを一人、船着き場に残し、ヴェルレーヌはアントワープ行きの船に乗った。ブリュッセルからロンドンのランボー宛に別れの手紙が届いた。妻と復縁できなければ[[拳銃]]自殺するつもりだと書かれていた。7月8日、ランボーはブリュッセルに向かい、ヴェルレーヌに再会。ヴェルレーヌと別れて一人パリに戻るつもりだと伝えた。7月10日、ヴェルレーヌは酔った勢いでランボーに向かって拳銃を2発発砲し、1発がランボーの左[[手首]]に当たった。ヴェルレーヌは逮捕され、ランボーは[[弾丸]]摘出のためにサン=ジャン病院に入院した。7月20日に退院したランボーは、ロッシュに戻って『地獄の季節』の執筆に専念した。8月8日、ヴェルレーヌは2年の[[禁錮刑]]を受け、プチ=カルム、次いで[[モンス]](ベルギー・[[ワロン地域]])の[[刑務所]]に[[収監]]された<ref name=":3">{{Cite book|和書|title=ランボー全詩集|date=|year=1996|publisher=筑摩書房(ちくま文庫)|translator=宇佐美斉|chapter=略年譜|pages=}}</ref><ref>{{Cite web|title=Paul Verlaine (1844-1896)|url=http://www.mons.be/culture/artistes-celebres/paul-verlaine|website=www.mons.be|accessdate=2019-10-30|publisher=Site officiel de la Ville de Mons|language=fr}}</ref>。 |

|||

1873年10月、『地獄の季節』の[[自費出版]]のために原稿を託していたブリュッセルのポート書店により同書が印刷・製本された。ランボー自身が出版に関わった唯一の詩集である。だが、出版費用の残金が支払われなかったために、そのほとんどが倉庫に眠り続けることになった<ref>{{Cite web|title=UNE SAISON EN ENFER|url=http://www.universalis.fr/encyclopedie/une-saison-en-enfer/|website=Encyclopædia Universalis|accessdate=2019-11-03|language=fr-FR|publisher=}}</ref><ref>{{Cite book|和書|title=ランボー全詩集|date=|year=1996|publisher=筑摩書房(ちくま文庫)|translator=宇佐美斉|page=244|author=アルチュール・ランボー|chapter=UNE SAISON EN ENFER}}</ref>。 |

|||

=== ロンドン、シュトゥットガルト === |

|||

1874年3月から12月末までロンドンに滞在した。これまでのロンドン滞在でもそうだが、ランボーは読書のために[[大英博物館図書室|大英博物館の図書館]]に通った。この間、夏に母と妹ヴィタリーがロンドンを訪れている。当初は、かつてパリで活動をともにした詩人{{仮リンク|ジェルマン・ヌーヴォー|fr|Germain Nouveau|label=}}と渡英し、ヌーヴォーが『イリュミナシオン』所収の詩の[[清書]]を手伝った。このため没後1895年出版のランボー全集所収の「失われた毒」と題する詩が、ヌーヴォー作ではないかという論争が起こった。ヌーヴォーは多くの[[偽名]]を使っていたため、事態はいっそう複雑であったが、現在では「失われた毒」はヌーヴォー作とされている<ref>{{Cite web|url=https://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Goujon-poisonperdu.pdf|title=À propos de Poison perdu : comment une énigme résolue peut en cacher une autre|accessdate=2019-10-30|publisher=Société Octave Mirbeau|author=Jean-Paul GOUJON|language=fr}}</ref>。邦訳では、中原中也訳『ランボオ詩集』(野田書房、1937年、[[青空文庫]]所収)には「失はれた毒薬(未発表詩)」として収められているが、これ以降に邦訳された他の詩集には見当たらず、[[粟津則雄]]編『ランボオの世界』([[青土社]]、1974年)にはヌーヴォーの詩「喪われた毒」として掲載されている。 |

|||

1875年2月13日から[[ドイツ語]]の習得のために[[シュトゥットガルト]]に滞在した。フランス語の家庭教師をしながらドイツ語を学び、『イリュミナシオン』の原稿を完成させた。3月2日、1月16日に出所したヴェルレーヌが、シュトゥットガルトのランボーを訪れた。ヴェルレーヌがランボーとの放浪中に書いた詩は、すでに1874年に『言葉なき恋歌』として出版されていた。ランボーは『イリュミナシオン』の原稿をヴェルレーヌに託し、ブリュッセルにいるヌーヴォーに送って印刷してもらうように依頼した。この原稿はこの後多くの人の手に渡り、1886年にようやくその一部が文芸誌『{{仮リンク|ラ・ヴォーグ|fr|La Vogue|label=}}』に掲載された。ランボーがすでに詩作を放棄し、貿易商人としてアビシニア(現[[エチオピア]])にいた頃のことであり、全原稿が発表されたのは、没後1895年刊行のランボー全集においてである。 |

|||

ヴェルレーヌとはこれが最後の別れとなった。 |

|||

== 風の靴を履いた男 == |

|||

=== 放浪 1875-78年 === |

|||

1875年以降、ランボーは詩を放棄し、各国・各地を放浪しては病に倒れるなどしてシャルルヴィル(ロッシュ)に戻るという生活を繰り返した。1875年5月にシュトゥットガルトを発って徒歩で[[アルプス山脈]]を越えて[[イタリア]]に向かった。[[ミラノ]]に着くと病に倒れ、回復後に中央イタリアに向かってさらに南下したが、6月に[[リヴォルノ]]のフランス[[領事]]によって本国に送還された。ヴェルレーヌ宛のドラエーの手紙によると、[[スペイン語]]の習得のために[[スペイン]]の[[軍隊]]に志願したが、断念してパリに向かった。パリを訪れた母、妹ヴィタリーとイザベルとともに過ごした後、10月にはシャルルヴィルに戻った。12月18日、妹ヴィタリーが17歳で死去。 |

|||

1876年4月に[[ウィーン]]、5月にブリュッセルを経て[[ロッテルダム]]に向かい、[[ハルデルウェイク]]で6か月にわたって[[オランダ領東インド]]に駐屯する予定の外人部隊に入隊。部隊は6月に[[ジャワ島]]に向かい、[[バタヴィア]](現[[ジャカルタ]])に到着したが、8月15日に[[脱走]]。パリを経て12月にシャルルヴィルに戻った。 |

|||

1877年、5月中頃に[[ブレーメン]]で米海軍に志願するが許可されず、[[ストックホルム]]、[[コペンハーゲン]]を経て12月にシャルルヴィルに戻った。1878年、10月20日、ロッシュを発って[[ヴォージュ山脈]]を越えて[[スイス]]、ミラノを経て[[ジェノヴァ港]]に到着<ref>{{Cite web|title=Arthur RIMBAUD|url=http://www.ecrivosges.com/auteurs/rimbaud_1.php|website=www.ecrivosges.com|accessdate=2019-10-30|publisher=ÉcriVOSGES|language=fr}}</ref>。同港から[[アレクサンドリア]]([[エジプト]])行きの船に乗った。[[キプロス島]][[ラルナカ]]のエルネスト・ジャン&ティアル社に雇用され、[[採石場]]の現場監督を務めたが、[[腸チフス]]による[[発熱]]のため、翌79年5月にロッシュに戻った。秋にキプロスに戻るために[[マルセイユ]]に向かったが、再び発熱し、ロッシュに戻った<ref name=":3" />。 |

|||

=== 貿易商ランボー === |

|||

[[ファイル:Rimbaud Voyelles caricature.jpg|サムネイル|294x294ピクセル|風刺文芸誌『レ・ゾム・ドージュルデュイ』の表紙画(マニュエル・リュック作、1888年)]] |

|||

1880年5月に再びキプロス島に渡り、しばらく[[土木工事]]現場で働いた後、主に[[皮革]]や[[コーヒー豆]]を販売する現地のマズラン=ヴィアネ=バルデ商事に雇用され、[[アデン]]([[アデン湾]]に面する[[イエメン共和国]]の[[港湾都市]])にある代理店に勤務することになった。12月初旬にバルデ商事がアビシニア(現エチオピア)の[[ハラール (エチオピア)|ハラール]]に新設した代理店に着任するために、[[隊商]]とともに同地に到着。1881年から84年にかけて、ハラールとアデンを行き来しながら[[交易]]に従事する傍ら、同地を探検した。 |

|||

一方、1886年に『イリュミナシオン』の一部が文芸誌に掲載される2年前の1884年に、ヴェルレーヌの『{{仮リンク|呪われた詩人たち|fr|Les Poètes maudits|label=}}』第1版が出版された。「隠れた名」トリスタン・コルビエール、「ほとんど未知の名」アルチュール・ランボー、そして「無視された名」ステファヌ・マラルメを世に知らしめることになった書物である<ref>{{Cite web|title=ポール・ヴェルレーヌ著、倉方健作訳『呪われた詩人たち』(2019年)|url=https://genkishobo.exblog.jp/|website=幻戯書房NEWS|accessdate=2019-10-30|language=ja|publisher=幻戯書房}}</ref>。ヴェルレーヌは本書「[https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Po%C3%A8tes_maudits/Arthur_Rimbaud アルチュール・ランボー]」の章に「母音」、「夕べの祈祷」、「坐っているやつら」、「びっくり仰天している子ら」、「虱をとる女たち」、「酔いどれ船」の全文とその他数編の抜粋を掲載した。とりわけ、「'''Aは黒、Eは白、Iは赤、Oは青、Uは緑'''」と[[母音]](文字)を色彩で表現した「'''母音'''」は若い象徴派詩人の関心を呼び、大論争となった。1888年には風刺文芸誌『{{仮リンク|レ・ゾム・ドージュルデュイ|fr|Les Hommes d'aujourd'hui|label=}}』にランボーに関するヴェルレーヌの記事が掲載され、{{仮リンク|マニュエル・リュック|fr|Manuel Luque|label=}}作の表紙画には、文字に色を塗るランボーが描かれている。 |

|||

[[ファイル:Rimbaud in Harar.jpg|左|サムネイル|ハラールのランボー(1883年頃)]] |

|||

バルデ商事は経営難のためにアデン代理店、ハラール代理店を閉鎖し、新代理店再開後に再びランボーを雇用したが、彼は1885年10月にバルデ商事を辞職し、(1856年によりエチオピアに併合された){{仮リンク|ショア (エチオピア)|fr|Choa|label=ショア}}王国の貿易商ピエール・ラバチュと契約を締結し、紅海を渡って[[タジュラ]]([[ジブチ]])に着くと、ショアの[[メネリク2世]]との[[兵器]]取引のための[[隊商]]を編成した。様々な困難に遭い、タジュラを発ったのは翌86年の10月初めであった。隊商を率いて4か月かけてアビシニアの[[砂漠]]地帯を越え、1887年2月6日にショア王国の首都アンコベールに到着した。だが、すでに同年1月6日にメネリク2世はハラールを併合して同地に住んでいたため、アンコベールから120キロ先のエントト山までさらに移動しなければならなかった。商取引は結局、失敗に終わった<ref>{{Cite web|title=Chronologie de la vie d'Arthur Rimbaud|url=http://abardel.free.fr/biographie/00_rimbaud_biographie.htm|website=abardel.free.fr|accessdate=2019-10-30|publisher=|language=fr}}</ref>。ランボーがハラール滞在中に住んでいた家は、現在も記念館として残されており、来館者は年間約26,000人、大半が外国人である<ref>{{Cite news|title=En Ethiopie, Arthur Rimbaud, l’inconnu de Harar|url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/31/en-ethiopie-arthur-rimbaud-l-inconnu-de-harar_4705837_3212.html|date=2015-07-31|accessdate=2019-10-30|language=fr|newspaper=Le Monde|author=Emeline Wuilbercq}}</ref>。 |

|||

1887年7月末にアデンに戻り、その後、約5週間、[[カイロ]]に滞在した。病気がちであったため仕事には就かず、地元紙やフランスの[[新聞]]などに[[旅行記]]やアビシニアに関する記事を寄稿した。1888年に入ると再び兵器取引を企てたが失敗に終わった。フランス出身の貿易商セザール・ティアンと提携し、以後数年は通常の[[商取引]]で生計を立てた。 |

|||

[[ファイル:Arthur Rimbaud mourant par Isabelle Rimbaud.jpg|サムネイル|203x203ピクセル|妹イザベルが描いた瀕死のランボー(1891年)]] |

|||

1889年、数か月来、右[[膝]]の[[腫瘍]]に苦しんだ挙句、4月7日に[[担架]]でアラールから[[ゼイラ]]に運ばれ、船でアデンに移された。悪性腫瘍が疑われたために帰国。5月にマルセイユに到着し、20日に同地のコンセプシオン病院に入院。25日に右脚切断の手術が行われた。7月に妹イザベルに付き添われてロッシュに戻った。8月23日に再びアデンに向かうためにイザベルとともにマルセイユ行きの列車に乗ったが、病状が悪化したため、コンセプシオン病院に再入院。半[[昏睡]]状態が数週間続き、11月10日、全身転移癌により死去<ref name=":3" />、享年37歳。シャルルヴィルに埋葬された。 |

|||

== 評価 == |

== 評価 == |

||

ランボーは家出を繰り返して家族や大人の権威に反抗し、「ジャンヌ=マリの手」などに見られるようにパリ・コミューン、革命を支持して支配的政治権力に反抗し、「音楽堂にて」のほか多くの詩に見られるようにブルジョワ道徳や既存の秩序に反抗し、そして、韻文詩から散文詩、さらには自由詩へと文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きた<ref name=":0" />。 |

|||

「早熟の天才」としばしば評される。詩人[[ポール・ヴェルレーヌ|ヴェルレーヌ]]に出会い、『地獄の季節』、『イリュミナシオン』でその才能を見せた。[[ステファヌ・マラルメ|マラルメ]]は[[ボードレール]]から始まる象徴詩の系譜に属しながらも、そこに止まらない、という意味で「おそるべき通行人」と彼を評している。若いうち(20歳代前半)に詩作を放棄したが、[[ダダイスム|ダダイスト]]、[[シュルレアリスム|シュルレアリスト]]ら、[[20世紀]]の詩人たちに影響を与えた。[[パブロ・ピカソ|ピカソ]]によるランボー像が有名。[[ジャン=リュック・ゴダール|ゴダール]]の『[[気狂いピエロ]]』(1965年)のエンディングは『地獄の季節』に収められた韻文詩「永遠」の朗読で終わっている。また、[[ジル・ドゥルーズ]]は1980年代後半になって「[[カント]]哲学を要約しうる4つの詩的表現」(『批評と臨床』収録)において、ランボーの1871年のいわゆる「見者の手紙」の中の「私は他者である」「詩人は長期間の、破壊的で計算された錯乱によって見者(ヴォワイヤン)になる」という言葉などをとりあげ、[[カント]]の可能性の中心を担う「調和し得ない緒力の束」を体現するものとして、ランボーを挙げている。詩作放棄後の詩人に関しては、ランボーは詩を放棄することによって真の詩を生きた、という観点からその〈沈黙〉を考察する、鈴村和成の著書『ランボー、砂漠を行く アフリカ書簡の謎』(岩波書店)などが挙げられる。 |

|||

多くの評者がそれぞれの立場から多様な、そして時として矛盾するランボー論を著している。作家・文学研究者の{{仮リンク|ルネ・エティアンブル|fr|René Étiemble|label=}}は、1952年発表の『ランボー神話』において、すべての知識人がその思想、信条、趣味をランボーに負っていると評した<ref>{{Cite web|title=ÉTIEMBLE. Le Mythe de Rimbaud (Collection Bibliothèque des Idées)|url=http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Idees/Le-Mythe-de-Rimbaud|website=www.gallimard.fr|accessdate=2019-10-30|publisher=Éditions Gallimard|language=fr}}</ref>。[[カトリック教会|カトリック]]詩人の[[ポール・クローデル]]は、1912年刊行の『ランボー全集』の序文で、詩人ランボーのなかには「'''[[天使]]'''」が存在し、その作品世界は反逆児から見者、そして「神秘的な柔和さ」への「信仰の道」であるとした<ref>{{Cite web|title=Préface aux Œuvres d’Arthur Rimbaud|url=https://maxencecaron.fr/2010/07/claudel-preface-rimbaud/|website=Maxence Caron - Le Site officiel|date=2010-07-22|accessdate=2019-10-30|language=fr|publisher=}}</ref>。一方、[[アンドレ・ブルトン]]は、1924年の「シュルレアリスム宣言」に、ランボーは「生き方においてもその他においても'''シュルレアリスト'''である」と書いている。ランボーの言葉「私は一個の他者である」における「他者」とは、ブルトンにとって[[無意識]]の[[自我]]であり、したがって、ランボーの詩は[[自動記述]]の先駆である。ブルトン、[[フィリップ・スーポー|スーポー]]、[[ルイ・アラゴン|アラゴン]]が1919年に創刊したダダイスム、次いでシュルレアリスムの雑誌『{{仮リンク|リテラチュール|fr|Littérature (revue)|label=}} (文学)』にも「淫猥詩篇」、「ジャンヌ=マリの手」などランボーの詩が数編掲載された<ref>{{Cite journal|和書|author=高木一敏|month=3|year=2004|title=ランボーとブルトン ― « changer la vie »をめぐって|url=http://www.seijo.ac.jp/education/falit-grad-school/europe-study/french-literature/azur5/|journal=AZUR|volume=|issue=5|page=|pages=37-56|publisher=[[成城大学]]フランス語フランス文化研究会}}</ref>。また、ブルトンが編纂した『黒いユーモア選集』でも紹介されている<ref>高橋彦明訳「アルチュール・ランボー」アンドレ・ブルトン編著『黒いユーモア選集』(上巻)[[山中散生]]、[[窪田般彌|窪田般弥]]、[[小海永二]]共編、[[国文社]]、1968年。</ref>。 |

|||

== 日本での研究 == |

|||

{{雑多な内容の箇条書き|section=1|date=2013年3月14日 (木) 19:57 (UTC)|ソートキー=人1891年没}} |

|||

日本においては明治末期の上田敏(『[https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person235.html 上田敏全訳詩集]』)、永井荷風(『珊瑚集 ― 仏蘭西近代抒情詩選』から、昭和初期の小林秀雄、中原中也、戦後の堀口大學、金子光晴と、優れた文学者によって次々と紹介・翻訳された。これらの作家によるランボー詩集は、現在でも改訂版・新装版が出されている。さらに、1960年代から70年代にかけて、思潮社から刊行された一連の粟津則雄訳のほか、[[人文書院]]からは[[鈴木信太郎 (フランス文学者)|鈴木信太郎]]・[[佐藤朔]]監修『ランボー全集』全3巻が出版された。90年代には[[宇佐美斉]]訳『アルチュール・ランボー詩集』、[[清岡卓行]]訳『新編ランボー詩集』および青土社から[[平井啓之]]、[[湯浅博雄]]、[[中地義和]]共訳『ランボー全詩集』が加わった。 |

|||

* <!-- 著名な、日本ポピュラーミュージック作詞家の草分的存在で、--><!--[[早稲田大学]]仏文科教授でもあり、現在では[[金子みすず]]を見出したことでも知られている、詩人の-->[[西條八十]]が『アルチュール・ランボー研究』(1967年、中央公論社)を著している。<!--現在、研究伝記の日本語文献は訳書も入れると、何十冊とある。--> |

|||

* 日本の詩人たちにも早くから影響を与えている。例えば、初期の[[中原中也]]は初期のランボーに影響を受けている。中也はランボーの初期作品のいくつかを翻訳もしている。 |

|||

一方、小林秀雄は、詩を放棄したランボー、貿易商としてのランボーが残した書簡は「彼が往来した沙漠のように無味乾燥」であるとして、この時期の書簡を2、3紹介しており<ref>{{Cite book|和書|title=地獄の季節|date=|year=1983|publisher=[[岩波書店]]([[岩波文庫]])|chapter=訳者後記|author=[[小林秀雄]]|page=121}}</ref>、実際、「言葉の新たな可能領域への探検に乗り出すことは二度となかった」<ref>{{Cite journal|和書|author=折橋浩司|year=2002|title=ランボーのエセー ― あるいは精神の狩猟|url=http://www.waseda.jp/bun-france/vol21.htm|journal=フランス文学語学研究|volume=|issue=21|page=|pages=39-58|publisher=[[早稲田大学]]大学院文学研究科}}</ref>としても、ランボーの「アフリカ書簡」から彼の全体像を理解しようとする研究も行われ、日本では[[鈴村和成]]の『書簡で読むアフリカのランボー』<ref>{{Cite web|url=http://www.miraisha.co.jp/np/isbn/9784624610371|title=書簡で読むアフリカのランボー|accessdate=2019-10-30|publisher=[[未來社]]|language=ja}}</ref>のほか、1988年には{{仮リンク|アラン・ボレル|fr|Alain Borer|label=}}の『アビシニアのランボー』も邦訳されている。 |

|||

* [[小林秀雄 (批評家)|小林秀雄]]の訳書は著名。[[岩波文庫]]・創元ライブラリー文庫ほか。<!--また、早世したシュールレアリストとして[[宮沢賢治]](没年もほぼ同じ)と比較した文学論が多くの日本人研究者によって発表されている。★近年では宮沢賢治と比較した研究はない。またむしろ宮沢賢治との大幅な違いを論じることがむしろ一般的--> |

|||

* 詩人[[金子光晴]]も翻訳している(現行版は『イリュミナシオン ランボオ詩集』角川文庫、1951年)。 |

|||

* 現行版の『ランボー全集』は、[[中地義和]]らにより[[青土社]](2006年)より刊行。この版は、同じ青土社から1994年に刊行された『ランボー全詩集』のテキストクリティークに、アフリカ時代の手紙校訂を加えた全集版。1994年版の『ランボー全詩集』は、フランスにおけるランボー研究、特に1985年アンドレ・ギュイヨーの『イリュミナシオン』校訂、1987年ピエール・ブリュネル『地獄の一季節』校訂など、1960年代のいわゆる「フランス現代思想」にも通ずる文学研究の刷新を踏まえたもの。 |

|||

* [[宇佐美斉]]訳注『ランボー全詩集』([[ちくま文庫]]、1996年)もある。こちらも1990年代までのランボー研究をふまえた文庫版新訳。 |

|||

* [[鈴木創士]]訳注『ランボー全詩集』([[河出文庫]])が2010年2月に出版。訳者解説で、「アカデミックな読者」ではなく、「まだランボーを読んだことがない若い読者」へ向けた新訳を目指した。 |

|||

*鈴村和成訳注『ランボー全集 個人新訳』(みすず書房、2011年)には、2009年のプレイアード版『ランボー全集』を踏まえ、ランボーのいわゆる詩作放棄以後の書簡がすべて個人新訳で収められている。 |

|||

* [[吉本隆明]]も1949年、25歳のとき『ランボー若しくはカール・マルクスの方法についての諸注』という短い論考を著している。 |

|||

* [[三島由紀夫]]は「アルチュール・ランボオは、早熟な天才以上のもの、すなはち人の世にあらはれた最も純粋な<魂>そのものだつた。かういふ<魂>がいかにして人間世界を生き抜いたか、それこそ怖ろしいドラマである」(「もつとも純粋な<魂>ランボオ」)と評した。 |

|||

* [[中上健次]]・[[浅田彰]]も エッセイなどでしばしば唐突に、核心的な部分でランボーの文を引用している。 |

|||

== 作品 == |

== 作品 == |

||

{{small|制作年順(正確に特定されていないものが多い)}}<ref name=":4" /> |

|||

* ''Poésies'' |

|||

{{Div col|small=yes|rules=yes}} |

|||

* ''Le bateau ivre''([[1871年]])、『酔いどれ船』 |

|||

《'''[[s:fr:Premières proses|初期散文習作]]'''》 |

|||

* ''Une Saison en Enfer''([[1873年]])、『地獄の季節』 |

|||

* プロローグ (Prologue) |

|||

* ''Illuminations''([[1874年]])、『イリュミナシオン』 |

|||

* シャルル・ドルレアンのルイ一世宛書簡 (Lettre de Charles d’Orléans à Louis XI) |

|||

* ''Lettres''、手紙 |

|||

* 僧衣の下の心 (Un cœur sous une soutane) |

|||

'''1869年''' |

|||

* 孤児たちのお年玉 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Étrennes des orphelins|Les Étrennes des orphelins]]) |

|||

'''1870年''' |

|||

《'''前期韻文詩'''》 |

|||

* [[s:fr:Lettre de Rimbaud à Théodore de Banville - 24 mai 1870|テオドール・ド・バンヴィル宛の手紙]]に書かれた詩 |

|||

** 美しい夏の夜に(後に「感覚」と題する)(Par les beaux soirs d’été…) |

|||

** オフィーリア (Ophélie) |

|||

** 一ナル女ヲ信ズ(後に「太陽と肉体 (Soleil et chair)」と題する)(Credo in unam) |

|||

* ジョルジュ・イザンバールに送った詩 |

|||

** 海の泡から生まれたヴィーナス ([[s:fr:Reliquaire, poésies/Vénus anadyomène|Vénus anadyomène]]) |

|||

** 三度接吻のある喜劇 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Comédie en trois baisers|Comédie en trois baisers]]) |

|||

** ニナを引き止めるもの ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Ce qui retient Nina|Ce qui retient Nina]]) |

|||

** オフィーリア (Ophélie) |

|||

** 鍛冶屋 (Forgeron) |

|||

** 音楽堂にて (À la Musique) |

|||

* ポール・ドメニーに託した《'''ドゥエ詩帖'''》 |

|||

* 第一詩帖 |

|||

** ニナの返答 (Les Réparties de Nina) |

|||

** 海の泡から生まれたヴィーナス ([[s:fr:Reliquaire, poésies/Vénus anadyomène|Vénus anadyomène]]) |

|||

** 92年の死者たち ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Morts de quatre-vingt-douze|Morts de quatre-vingt-douze]]) |

|||

** 初めての宵 ([[s:fr:Reliquaire, poésies/Première soirée|Première soirée]]) |

|||

** 感覚 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Sensation|Sensation]]) |

|||

** 首吊りの舞踏会 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Bal des pendus|Bal des pendus]]) |

|||

** びっくり仰天している子ら ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Effarés|Les Effarés]]) |

|||

** ロマン ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Roman|Roman]]) |

|||

** 皇帝の怒り ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Rages de Césars|Rages de Césars]]) |

|||

** 悪 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Mal|Le Mal]]) |

|||

** オフィーリア ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Ophélie|Ophélie]]) |

|||

** タルチュフの懲罰 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Châtiment de Tartufe|Le Châtiment de Tartufe]]) |

|||

** 音楽堂にて ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/À la musique|À la musique]]) |

|||

** 太陽と肉体 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Soleil et chair|Soleil et chair]]) |

|||

** 鍛冶屋 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Forgeron|Le Forgeron]]) |

|||

* 第二詩帖 |

|||

** 冬の楽しみ ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Rêvé pour l’hiver|Rêvé pour l’hiver]]) |

|||

** わが放浪 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Ma bohème|Ma bohème]]) |

|||

** 戸棚 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Buffet|Le Buffet]]) |

|||

** ザールブルックの輝かしい勝利 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/L’Éclatante victoire de Sarrebrück|L’Éclatante victoire de Sarrebrück]]) |

|||

** こまっちゃくれた娘 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/La Maline|La Maline]]) |

|||

** みどり亭で ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir|Au Cabaret-Vert]]) |

|||

** 谷間に眠る男 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Dormeur du val|Le Dormeur du val]]) |

|||

* 虱をとる女たち ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Chercheuses de poux|Les Chercheuses de poux]]) |

|||

* ビルマルクの夢(散文)([[s:fr:Le Rêve de Bismarck|Le Rêve de Bismarck]]) |

|||

'''1871年''' |

|||

* おれの心よ、いったいおれたちの・・・([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/« Qu’est-ce pour nous, mon cœur »|Qu’est-ce pour nous, mon cœur ...]]) |

|||

* [[s:fr:Lettre de Rimbaud à Georges Izambard - 13 mai 1871|ジョルジュ・イザンバール宛の手紙]](見者の手紙1)に書かれた詩 |

|||

** 拷問にかけられた心(「盗まれた心」)(Le Cœur supplicié) |

|||

* [[s:fr:Lettre de Rimbaud à Paul Demeny - 15 mai 1871|ポール・ドメニー宛の手紙に書かれた詩]](見者の手紙2)に書かれた詩 |

|||

** パリの軍歌 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Chant de guerre parisien|Chant de guerre parisien]]) |

|||

** ぼくのかわいい恋人たち ([[s:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Mes petites amoureuses|Mes petites amoureuses]]) |

|||

** うずくまって ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Accroupissements|Accroupissements]]) |

|||

* ポール・ドメニー宛の手紙に書かれた詩(6月10日付) |

|||

** 七歳の詩人たち ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Poètes de sept ans|Les Poètes de sept ans]] |

|||

** 教会の貧者たち ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Pauvres à l’église|Les Pauvres à l’église]]) |

|||

** 道化師の心(「盗まれた心」)(Le Cœur du pitre) |

|||

* 鐘楼 (Le Clocher) |

|||

* 年老いた王党派の愚痴 (La Plainte du vieillard monarchiste) |

|||

* 雑貨屋の愚痴 (La Plainte des épiciers) |

|||

* テオドール・ド・バンヴィル宛の手紙に書かれた詩 |

|||

** 花について詩人に語られたこと ([[s:fr:Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs|Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs]]) |

|||

* 税関吏 ([[s:fr:Les Douaniers|Les Douaniers]]) |

|||

* 盗まれた心 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Cœur volé|Le Cœur volé]]) |

|||

* 坐っているやつら ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Assis|Les Assis]]) |

|||

* 初聖体拝領 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Premières Communions|Les Premières Communions]]) |

|||

* パリの乱痴気騒ぎ、あるいはパリは再び大賑わい ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/L’Orgie parisienne|L’orgie parisienne ou Paris se repeuple]]) |

|||

* 酔いどれ船 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Le Bateau ivre|Le Bateau ivre]]) |

|||

《'''ヴェルレーヌ詩帖'''》 |

|||

* 正義の人 ([[s:fr:L’Homme juste|L’Homme juste]]) |

|||

* 牧神の頭 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Tête de faune|Tête de faune]]) |

|||

* ジャンヌ=マリの手 ([[s:fr:Les Mains de Jeanne-Marie|Les Mains de Jeanne-Marie]]) |

|||

* 母音 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Voyelles|Voyelles]]) |

|||

* 星は薔薇色に泣いた・・・(L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles) |

|||

* 夕べの祈り ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Oraison du soir|Oraison du soir]]) |

|||

* 慈悲深い姉妹 ([[s:fr:Les Sœurs de Charité|Les Sœurs de charité]]) |

|||

《'''淫猥詩篇'''》 |

|||

* 昔の獣らは疾駆しながらも交尾した・・・([[s:fr:Les Stupra/Les anciens animaux saillissaient|Les anciens animaux saillissaient]]) |

|||

* おれたちの尻は女どもの尻とは違う ([[s:fr:Les Stupra/Nos fesses ne sont pas les leurs|Nos fesses ne sont pas les leurs]]) |

|||

《アルバム・ズュティック》 |

|||

* 偶像、尻の穴のソネット ([[s:fr:Les Stupra/Sonnet du Trou du Cul|Sonnet du Trou du Cul]]) ほか |

|||

'''1872年''' |

|||

《'''後期韻文詩'''》 |

|||

* 恥 ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Honte|Honte]]) |

|||

* 涙 ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Larme|Larme]]) |

|||

* カシの川 ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/La Rivière de Cassis|La Rivière de Cassis]]) |

|||

* ミシェルとクリスティーヌ ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Michel et Christine|Michel et Christine]]) |

|||

* 渇きの喜劇 ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Comédie de la soif|Comédie de la soif]]) |

|||

* 朝の良き思い ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Bonne pensée du matin|Bonne pensée du matin]]) |

|||

* 忍耐の祭り (Fêtes de la Patience) |

|||

** いちばん高い塔の唄 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Chanson de la plus haute tour|Chanson de la plus haute tour]]) |

|||

** 永遠 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Éternité|Éternité]]) |

|||

** 黄金時代 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Âge d’or|Âge d’or]]) |

|||

* 若夫婦 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Jeune ménage|Jeune ménage]]) |

|||

* おお、季節よ、城よ ([[s:fr:Derniers vers (Rimbaud)/Ô saisons, ô chateaux|Ô saisons, ô chateaux]]) |

|||

* 飢餓の祭り ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Fêtes de la faim|Fêtes de la faim]]) |

|||

* 聞け、牡鹿の切ない鳴き声のように ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Entends comme brame|Entends comme brame]]) |

|||

* 記憶 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Mémoire|Mémoire]]) |

|||

* 彼女はエジプトの舞姫だろうか・・・([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Est-elle almée ?...|Est-elle almée ?...]]) |

|||

* 葉鶏頭の花壇がつづく・・・ ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Bruxelles|Plates-bandes d’amarantes jusqu’à …]]) |

|||

* 烏 ([[s:fr:Poésies (Rimbaud)/éd. Vanier, 1895/Les Corbeaux|Les Corbeaux]]) |

|||

* 愛の沙漠 ([[s:fr:Les Désert de l’Amour|Les Désert de l’amour]]) |

|||

* 福音書による散文 (Proses évangéliques) |

|||

'''1873年''' |

|||

* 『'''地獄の季節'''』(''[[s:fr:Une saison en enfer|Une saison en enfer]]'') |

|||

** かつては、私の記憶に狂いがなければ・・・(« Jadis, si je me souviens bien… ») |

|||

** 悪い血 (Mauvais sang) |

|||

** 地獄の夜 (Nuit de l’enfer) |

|||

** 錯乱 I - 狂気の処女、地獄の夫 (Délires I - Vierge folle. L'époux infernal) |

|||

** 錯乱 II - 言葉の錬金術 (Délires II - Alchimie du verbe) |

|||

** 不可能 (L’Impossible) |

|||

** 閃光 (L’Éclair) |

|||

** 朝 (Matin) |

|||

'''1872-1875年''' |

|||

* 『'''イリュミナシオン'''』 |

|||

** 大洪水の後 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Après le Déluge|Après le Déluge]]) |

|||

** 子どもの頃 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Enfance|Enfance]]) |

|||

** おとぎ話 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Conte|Conte]]) |

|||

** 客寄せ芝居 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Parade|Parade]]) |

|||

** 古代風 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Antique|Antique]]) |

|||

** 美へのうごめき(ビーイング・ビューティアス)([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Being Beauteous|Being Beauteous]]) |

|||

** おお、灰白色の顔よ (Ô la face cendrée) |

|||

** 生活 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Vies|Vies]]) |

|||

** 出発 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Départ|Départ]]) |

|||

** 王権 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Royauté|Royauté]]) |

|||

** ある理性に ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/À une raison|À une raison]]) |

|||

** 陶酔の午後 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Matinée d’ivresse|Matinée d’ivresse]]) |

|||

** 断章 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Phrases|Phrases]]) |

|||

** 労働者たち ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Ouvriers|Ouvriers]]) |

|||

** 橋 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Les Ponts|Les Ponts]]) |

|||

** 都市 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Ville|Ville]]) |

|||

** 轍 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Ornières|Ornières]]) |

|||

** 都市(いくつもの都市 !)([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Villes « Ce sont des villes ! »|Villes « Ce sont des villes ! »]]) |

|||

** 放浪者たち ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Vagabonds|Vagabonds]]) |

|||

** 都市(公共のものである・・・)([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Villes « L’acropole officielle »|Villes « L’acropole officielle »]]) |

|||

** 眠らない夜 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Veillées|Veillées]]) |

|||

** 神秘的 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Mystique|Mystique]]) |

|||

** 夜明け ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Aube|Aube]]) |

|||

** 花 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Fleurs|Fleurs]]) |

|||

** 卑俗な夜想曲 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Nocturne vulgaire|Nocturne vulgaire]]) |

|||

** 海の光景 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Marine|Marine]]) |

|||

** 冬の祭り ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Fête d’hiver|Fête d’hiver]]) |

|||

** 不安 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Angoisse|Angoisse]]) |

|||

** 首都の景観 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Métropolitain|Métropolitain]]) |

|||

** 野蛮人 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Barbare|Barbare]]) |

|||

** 妖精(フェアリー)([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Fairy|Fairy]]) |

|||

** 戦争 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Guerre|Guerre]]) |

|||

** 売り出し ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Solde|Solde]]) |

|||

** 青春 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Jeunesse|Jeunesse]] |

|||

** 岬 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Promontoire|Promontoire]]) |

|||

** 献身 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Dévotion|Dévotion]]) |

|||

** 民主主義 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Démocratie|Démocratie]]) |

|||

** 場面 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Scènes|Scènes]]) |

|||

** 歴史的な夕暮れ ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Soir historique|Soir historique]]) |

|||

** ボトム ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Bottom|Bottom]]) |

|||

** H ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/H|H]]) |

|||

** 運動 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1886/Mouvement|Mouvement]]) |

|||

** 精霊 ([[s:fr:Illuminations/éd. 1949/Génie|Génie]]) |

|||

{{Div col end}} |

|||

== 日本におけるランボーの受容・研究史 == |

|||

== その他 == |

|||

* ランボーの作品に「母音のうた」というものがある。これは[[母音]]の「A、E、I、O、U」を主題として、これらの母音の[[音]]から連想される[[色]]についてうたっている([[共感覚]])。 |

|||

== |

=== 邦訳 === |

||

{| class="wikitable collapsible" style="font-size:smaller" |

|||

[[Image:Rimbaud par Verlaine1.JPG|thumb|[[ヴェルレーヌ]]による似顔絵<br />1872年|70px]] |

|||

!翻訳者・邦題 |

|||

''[[:w:Rimbaud and modern culture|Rimbaud and modern culture]]''(ランボーとモダンカルチャー)も参照 |

|||

!出版社・出版年 |

|||

=== 小説 === |

|||

|- |

|||

* [[アラン・ボレル]]:「アビシニアのランボー」 |

|||

| colspan="2" |『'''酔いどれ船'''』 |

|||

*: [[エチオピア]](アビシニア)におけるランボーの後半生を扱った小説、邦題は「地獄の季節」とも。 |

|||

|- |

|||

* [[コードウェイナー・スミス]]:「酔いどれ船」''Le bateau Ivre (Drunkboat)''(「インストルメンタリティ」シリーズ) |

|||

|小林秀雄訳『酩酊船』 |

|||

* [[ディヴィッド・マレル]]:「一人だけの軍隊」 |

|||

|[[白水社]]、1931年 |

|||

*: ランボーに触発され、彼を主人公(ジョン・ランボー)に擬して書いた。冒頭には詩句が引用されている。 |

|||

|- |

|||

* [[村上龍]]:「69」 |

|||

|堀口大學訳『酔ひどれ船』 |

|||

* [[岸田るり子]]:「ランボー・クラブ」 |

|||

|日本限定版倶楽部、1934年; 伸展社(特製版)1936年 |

|||

* [[山田正紀]]:「イリュミナシオン 君よ、非情の河を下れ」 |

|||

|- |

|||

|[[新城和一]]訳『酔ひどれ船』 |

|||

|白樺書房、1948年 |

|||

|- |

|||

|[[杉本秀太郎]]訳『酔いどれ船』 |

|||

|[[京都書院]]、1988年(挿絵:{{仮リンク|ブルース・ゴフ|en|Bruce Goff}}) |

|||

|- |

|||

| colspan="2" |『'''地獄の季節'''』 |

|||

|- |

|||

|大島博光訳『地獄の季節』 |

|||

|[[春陽堂書店|春陽堂]](春陽堂文庫)、1938年; [[ゆまに書房]]、2009年(復刊版) |

|||

|- |

|||

|小林秀雄訳『地獄の季節』 |

|||

|白水社、1930年; [[岩波文庫]]、1938年、1957年、1970年、(岩波クラシックス)1983年;<br>三光社、1948年 |

|||

|- |

|||

|[[篠沢秀夫]]訳『地獄での一季節』 |

|||

|[[大修館書店]]、1989年 |

|||

|- |

|||

| colspan="2" |'''詩集・全集''' |

|||

|- |

|||

|中原中也訳『ランボオ詩集 ― 学校時代の詩』 |

|||

|[[三笠書房]]、1933年(青空文庫 / Kindle版) |

|||

|- |

|||

|中原中也訳『ランボオ詩抄』 |

|||

|[[山本書店]](山本文庫)1936年 |

|||

|- |

|||

|中原中也訳『ランボオ詩集』 |

|||

|野田書房、1937年(青空文庫) |

|||

|- |

|||

|大島博光訳『ランボオ詩集』([http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-1359.html 所収作品・書誌情報]) |

|||

|蒼樹社、1948年 |

|||

|- |

|||

|小林秀雄訳『ランボオ詩集』([https://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I000333347-00 所収作品・書誌情報]) |

|||

|[[創元社]](創元選書)1948年、[[東京創元社]](限定版)1959年、(創元選書)1972年、(創元ライブラリ)1998年 |

|||

|- |

|||

|[[村上菊一郎]]訳『ランボオ詩鈔』 |

|||

|浮城書房、1948年 |

|||

|- |

|||

|堀口大學訳『ランボオ詩集』([https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000001110333-00 所収作品・書誌情報]) |

|||

|[[新潮文庫]](新潮名作詩選)1949年、1951年、(新潮名作詩集)1953年;<br>[[彌生書房]](世界の詩)、1964年; 白凰社(青春の詩集・外国篇12)1968年、(愛蔵版)1969年、1975年; ほるぷ出版、1982年 |

|||

|- |

|||

|中原中也訳『ランボオ詩集』([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1704120 所収作品・書誌情報]) |

|||

|書肆ユリイカ、1949年 |

|||

|- |

|||

|金子光晴訳『ランボオ詩集』([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1706967 所収作品・書誌情報]) |

|||

|[[角川文庫]]、1951年、1969年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄訳『ランボオ全作品集』 |

|||

|思潮社、1965年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄訳『ランボオ詩集』([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1698399 所収作品・書誌情報]) |

|||

|思潮社(思潮社古典選書)1966年 |

|||

|- |

|||

|高橋彦明訳『ランボオ詩集』 |

|||

|三笠書房、1967年 |

|||

|- |

|||

|松崎博臣訳『ランボー新詩集』 |

|||

|相互日本文芸社、1968年 |

|||

|- |

|||

|金子光晴、斎藤正二、中村徳泰共訳『ランボー全集』 |

|||

|雪華社、1970年、(特装本)1975年、1984年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄訳『地獄の季節 ― イリュミナシヨン』 |

|||

|思潮社、1973年、1984年 |

|||

|- |

|||

|鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集1』 |

|||

|人文書院、1976年(詩集 / 新しい韻文詩と唄 / 雑纂1) |

|||

|- |

|||

|鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集2』 |

|||

|人文書院、1977年(地獄の一季節 / 雑纂2) |

|||

|- |

|||

|鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集3』 |

|||

|人文書院、1978年(イリュミナシヨン) |

|||

|- |

|||

|[[渋沢孝輔]]訳「地獄の一季節」、「イリュミナシヨン」、「韻文詩」 |

|||

|『世界文学全集 第55巻』([[講談社]]、1981年)所収 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄訳『ランボオ全詩』 |

|||

|思潮社、1988年、(改訳新装版)1995年 |

|||

|- |

|||

|『中原中也全訳詩集』 |

|||

|[[講談社文芸文庫]]、1990年 |

|||

|- |

|||

|宇佐美斉訳『アルチュール・ランボー詩集』 |

|||

|[[臨川書店]]、1992年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄訳『地獄の季節 ― ランボオ詩集』 |

|||

|[[集英社文庫]]、1992年 |

|||

|- |

|||

|清岡卓行訳『新編ランボー詩集』 |

|||

|[[河出書房新社]]、1992年 |

|||

|- |

|||

|斎藤嘉弘訳『地獄の一季節 ―「ランボー詩集」私訳』 |

|||

|[[近代文藝社]]、1993年 |

|||

|- |

|||

|平井啓之、湯浅博雄、中地義和共訳『ランボー全詩集』 |

|||

|青土社、1994年 |

|||

|- |

|||

|宇佐美斉訳『ランボー全詩集』 |

|||

|筑摩書房(ちくま文庫)、1996年 |

|||

|- |

|||

|鈴村和成訳『ランボー詩集』 |

|||

|思潮社(海外詩文庫)1998年 |

|||

|- |

|||

|金子光晴訳『イリュミナシオン ― ランボオ詩集』 |

|||

|角川文庫、1999年 |

|||

|- |

|||

|平井啓之、湯浅博雄、中地義和、川那部保明共訳『ランボー全集』 |

|||

|青土社、2006年 |

|||

|- |

|||

|[[鈴木創士]]訳『ランボー全詩集』 |

|||

|[[河出文庫]]、2010年 |

|||

|- |

|||

|鈴村和成訳『ランボー全集 ― 個人新訳』 |

|||

|[[みすず書房]]、2011年 |

|||

|- |

|||

|[[野内良三]]編訳『ランボーの言葉 ― 地獄を見た男からのメッセージ』 |

|||

|[[中央公論新社]]、2012年 |

|||

|- |

|||

|中原中也訳『ランボオ詩集』 |

|||

|岩波文庫、2013年(上記の三笠書房版、野田書房版の中原中也訳に未発表の訳稿10篇) |

|||

|- |

|||

| colspan="2" |'''書簡、その他''' |

|||

|- |

|||

|祖川孝訳『ランボオの手紙』 |

|||

|[[改造社]]([[改造文庫]])、1940年; 角川文庫、1951年、Kindle版 |

|||

|- |

|||

|[[山中散生]]訳『七歳の詩人たち ― 詩画集』 |

|||

|プレス・ビブリオマーヌ(限定版)1981年<br>(挿絵:{{仮リンク|ヴァランチーヌ・ユゴー|fr|Valentine Hugo|label=ヴァランチーヌ・ユーゴー}}、[[ポール・エリュアール]]著「讃ヴァランチーヌ・ユーゴー」を含む) |

|||

|- |

|||

|鈴村和成訳『新訳イリュミナシオン』 |

|||

|思潮社、1992年 |

|||

|} |

|||

=== |

=== 評伝・評論 === |

||

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:smaller" |

|||

* 「[[文豪ストレイドッグス#ポートマフィア|文豪ストレイドッグス]]」:作中では『蘭堂』の偽名を持ったキャラクター。CV:[[内田夕夜]] |

|||

!著者・著書 |

|||

!出版社・出版年 |

|||

|- |

|||

|[[ジャック・リヴィエール]]著『ランボオ』 |

|||

|[[辻野久憲]]訳、[[山本書店]]、1936年; 山本功・[[橋本一明]]共訳、人文書院、1954年 |

|||

|- |

|||

|[[吉本隆明]]著「ラムボオ若しくはカール・マルクスの方法についての諸註」 |

|||

|1949年『詩文化』掲載、『擬制の終焉』(現代思潮社、1962年)所収 |

|||

|- |

|||

|[[西条八十]]著『アルチュール・ランボオ研究』 |

|||

|[[中央公論社]]、1967年 |

|||

|- |

|||

|[[イヴ・ボヌフォワ]]著『ランボー』 |

|||

|[[阿部良雄]]訳、人文書院(永遠の作家叢書)、1967年、改訂版 1977年 |

|||

|- |

|||

|[[寺田透]]著『ランボー[[イリュミナシオン|着色版画集]]私解』 |

|||

|現代思潮社、1970年 |

|||

|- |

|||

|竹内健著『ランボーの沈黙』 |

|||

|[[紀伊国屋書店]]、1970年、(精選復刻版)1994年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ジャン・マリ・カレ|fr|Jean-Marie Carré|label=}}著『地獄の遍歴者 ― アルチュール・ランボーの生涯』 |

|||

|[[江口清]]訳、[[立風書房]](立風選書)1971年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|アンドレ・ロラン・ド・ルネヴィル|fr|André Rolland de Renéville|label=ロラン・ド・ルネヴィル}}著『見者ランボー』 |

|||

|[[有田忠郎]]訳、[[国文社]]、1971年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ピエール・プチフィス|fr|Pierre Petitfils|label=}}、アンリ・マタラッソー共著『ランボーの生涯』 |

|||

|粟津則雄訳、筑摩書房、1972年 |

|||

|- |

|||

|アンリ・パイユー著『ランボーと[[実存主義]]』 |

|||

|[[嶋岡晨]]訳、国文社、1973年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄編『ランボオの世界』 |

|||

|青土社、1974年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄著『少年ランボオ』 |

|||

|思潮社、1977年 |

|||

|- |

|||

|『文芸読本ランボー』 |

|||

|河出書房新社、1977年、新装版1983年 |

|||

|- |

|||

|[[ピエール・ガスカール]]著『ランボオとパリ・コミューン』 |

|||

|新納みつる訳、人文書院、1977年 |

|||

|- |

|||

|[[篠原義近]]著『ランボー「酔いどれ船」捜索』 |

|||

|国文社、1978年 |

|||

|- |

|||

|[[野内良三]]著『ランボー手帖』 |

|||

|蝸牛社、1978年 |

|||

|- |

|||

|野内良三著『ランボー考 ― ヴォワイヤンの世界』 |

|||

|審美社、1978年 |

|||

|- |

|||

|粟津則雄著『ランボオの生成』 |

|||

|思潮社、1979年 |

|||

|- |

|||

|志村信英著『ランボーと暁 ― イリュミナシオンをめぐって』 |

|||

|[[東海大学出版会]]、1979年 |

|||

|- |

|||

|M・A・リュフ著『アルチュール・ランボー ― 生涯と作品』 |

|||

|村山知恵訳、人文書院、1980年 |

|||

|- |

|||

|篠原義近著『ランボー『地獄の季節』探照』 |

|||

|国文社、1981年 |

|||

|- |

|||

|[[ジョルジュ・プーレ]]著『炸裂する詩 ― あるいはボードレール/ランボー』 |

|||

|池田正年、川那部保明訳、朝日出版社(エピステーメー叢書)1981年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|クロード=エドモンド・マニー|fr|Claude-Edmonde Magny|label=}}著『アルチュール・ランボー』 |

|||

|有田忠郎訳、白水社、1982年 |

|||

|- |

|||

|篠原義近著『ランボー『イリュミナション』幻視』 |

|||

|国文社、1985年 |

|||

|- |

|||

|橋本一明著『アルチュール・ランボー ― 生涯と作品』 |

|||

|小沢書店、1985年 |

|||

|- |

|||

|ピエール・プチフィス著『アルチュール・ランボー』 |

|||

|中安ちか子、湯浅博雄共訳、筑摩書房、1987年 |

|||

|- |

|||

|大島博光著『ランボオ』 |

|||

|新日本出版社(新日本新書)、1987年 |

|||

|- |

|||

|ステファヌ・マラルメ著「アルチュール・ランボー」 |

|||

|渋沢孝輔訳、『マラルメ全集II ― ディヴァガシオン他』([[渡邊守章]]、[[清水徹]]、[[阿部良雄]]、[[菅野昭正]]、[[松室三郎]]編、筑摩書房、1989年)所収 |

|||

|- |

|||

|エルネスト・ドラエー、ジョルジュ・イザンバール、マチルド・モーテ、イザベル・ランボー共著『素顔のランボー ― 同時代の回想と証言』 |

|||

|宇佐美斉編訳、筑摩書房(筑摩叢書)1991年 |

|||

|- |

|||

|篠沢秀夫著『ランボーによるエチュード』 |

|||

|朝日出版社、1991年 |

|||

|- |

|||

|『[[ユリイカ (雑誌)|ユリイカ]] 特集ランボー没後百年記念』 |

|||

|1991年7月号、青土社 |

|||

|- |

|||

|『ランボー101年([[現代詩手帖]]特集版)』 |

|||

|思潮社、1992年 |

|||

|- |

|||

|[[井上究一郎]]著『アルチュール・ランボーの「美しき存在」』 |

|||

|筑摩書房、1992年 |

|||

|- |

|||

|[[中地義和]]著『ランボー ― 精霊と道化のあいだ』 |

|||

|青土社、1996年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|1=ジャン=リュック・ステンメッツ|2=fr|3=Jean-Luc Steinmetz|label=}}著『アルチュール・ランボー伝 ― 不在と現前のはざまで』 |

|||

|加藤京二郎、齋藤豊、富田正二、三上典生共訳、水声社、1999年 |

|||

|- |

|||

|湯浅博雄著『ランボー論 ― 〈新しい韻文詩〉から〈地獄の一季節〉へ』 |

|||

|思潮社、1999年 |

|||

|- |

|||

|マリー=ジョゼフィーヌ・ウィタケル著『ランボー』 |

|||

|加藤京二郎訳、駿河台出版社、2000年 |

|||

|- |

|||

|『小林秀雄全集(第一巻)様々なる意匠・ランボオ』 |

|||

|新潮社、2002年 |

|||

|- |

|||

|[[三島由紀夫]]著「もつとも純粋な「魂」ランボオ」 |

|||

|『三島由紀夫全集 34』新潮社、2003年 |

|||

|- |

|||

|クロード・ジャンコラ著『ヴィタリー・ランボー ― 息子アルチュールへの愛』 |

|||

|加藤京二郎、富田正二、齋藤豊、三上典生共訳、水声社、2005年 |

|||

|- |

|||

|中地義和著『ランボー ― 自画像の詩学』 |

|||

|岩波書店(岩波セミナーブックス)2005年 |

|||

|- |

|||

|チャールズ・ヘンリー・L・ボーデナム著『ランボーと父フレデリック ― 謎をとく鍵』 |

|||

|加藤京二郎、富田正二、齋藤豊、三上典生共訳、水声社、2006年 |

|||

|- |

|||

|鈴村和成著『ランボーとアフリカの8枚の写真』 |

|||

|河出書房新社、2008年 |

|||

|- |

|||

|『ランボー家の方へ』(家族の書簡) |

|||

|加藤京二郎、富田正二、齋藤豊、三上典生共訳、水声社、2008年 |

|||

|- |

|||

|[[ジル・ドゥルーズ]]著「カント哲学を要約してくれる四つの詩的表現について」 |

|||

|『批評と臨床』[[守中高明]]、谷昌親共訳、河出書房新社(河出文庫)2010年 |

|||

|- |

|||

|[[ヴィクトル・セガレン]]『セガレン著作集 3 (二重のランボー / オルフェウス王)』 |

|||

|木下誠訳、水声社、2010年 |

|||

|- |

|||

|鈴村和成著『ランボー、砂漠を行く ― アフリカ書簡の謎』 |

|||

|岩波書店(岩波人文書セレクション)2012年 |

|||

|- |

|||

|鈴村和成著『書簡で読むアフリカのランボー』 |

|||

|未來社、2013年 |

|||

|} |

|||

=== |

=== 比較研究 === |

||

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:smaller" |

|||

!著者・著書 |

|||

!出版社・出版年 |

|||

|- |

|||

|渋沢孝輔著『詩の根源を求めて ― ボードレール・ランボー・朔太郎その他』 |

|||

|思潮社(現代の批評叢書)1970年 |

|||

|- |

|||

|湯浅博雄著『未知なるもの=他なるもの ― ランボー・バタイユ・小林秀雄をめぐって』 |

|||

|哲学書房、1988年 |

|||

|- |

|||

|平井啓之著『テキストと実存 ― ランボー マラルメ サルトル 中原と小林』 |

|||

|講談社(講談社学術文庫)1992年 |

|||

|- |

|||

|[[出口裕弘]]著『帝政パリと詩人たち ― ボードレール・[[ロートレアモン伯爵|ロートレアモン]]・ランボー』 |

|||

|河出書房新社、1999年 |

|||

|- |

|||

|高岡厚子著『ポーからジュール・ヴェルヌ、ランボーへ ― 冒険物語の系譜をたどる』 |

|||

|多賀出版、2007年 |

|||

|- |

|||

|宇佐美斉著『中原中也とランボー』 |

|||

|筑摩書房、2011年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ルネ・ギトン|fr|René Guitton}}、ベルナール・ブースマン共著『ランボーとヴェルレーヌ ― ブリュッセル事件をめぐって』 |

|||

|(ベルギー王立図書館協力)中安ちか子訳、青山社(京都)2013年 |

|||

|- |

|||

|水野尚著『言葉の錬金術 ― [[フランソワ・ヴィヨン|ヴィヨン]]、ランボー、[[ジェラール・ド・ネルヴァル|ネルヴァル]]と近代日本文学』 |

|||

|[[笠間書院]]、2015年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|ジョルジュ・セバッグ|de|Georges Sebbag}}著『崇高点 ― ブルトン、ランボー、{{仮リンク|ネリー・カプラン|fr|Nelly Kaplan|label=カプラン}}』 |

|||

|鈴木雅雄訳、水声社、2016年 |

|||

|} |

|||

=== 随筆・紀行等 === |

|||

*[[ネロ・リージ]]監督:『[[ランボー 地獄の季節]]』([[:fr:Une saison en enfer (film)|fr]])(1971年、仏伊合作) ランボー役:[[テレンス・スタンプ]] |

|||

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:smaller" |

|||

*[[アニエスカ・ホランド]]監督:『[[太陽と月に背いて]]』(1995年、英仏ベルギー合作) ランボー役:[[レオナルド・ディカプリオ]] |

|||

!著者・著書 |

|||

!出版社・出版年 |

|||

|- |

|||

|[[飯島耕一]]著『ランボー以後』 |

|||

|小沢書店、1975年 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|チャールズ・チャドウィック|en|Charles Chadwick (novelist)}}著『ランボー』 |

|||

|[[野内良三]]訳、審美社、1977年 |

|||

|- |

|||

|村上菊一郎著『ランボーの故郷 ― 随筆集』 |

|||

|小沢書店、1980年 |

|||

|- |

|||

|新城善雄著『ランボー母音文学機械』 |

|||

|創樹社、1982年 |

|||

|- |

|||

|アラン・ボレル著『アビシニアのランボー』 |

|||

|川那部保明訳、東京創元社、1988年 |

|||

|- |

|||

|大島洋著『ハラルの幻 ― ランボーを追ってアデンまで』 |

|||

|[[洋泉社]]、1992年 |

|||

|- |

|||

|新城善雄著『ランボー宇宙音楽、沈黙 ―〈イリュミナシヨン〉と〈夢〉』 |

|||

|創樹社、1992年 |

|||

|- |

|||

|新城善雄著『ランボー不可能 ― 神だけの快楽』 |

|||

|創樹社、1994年 |

|||

|- |

|||

|鈴木輝明著『ランボー ―「イリュミナシオン」の光景』 |

|||

|[[文芸社]]、2000年 |

|||

|- |

|||

|井本元義著『ロシュ村幻影 ― 仮説アルチュール・ランボー』 |

|||

|[[花書院]]、2011年 |

|||

|- |

|||

|尾崎寿一郎著『「イリュミナシオン」解読』 |

|||

|[[コールサック社]]、2015年 |

|||

|- |

|||

|尾崎寿一郎著『ランボーをめぐる諸説』 |

|||

|コールサック社、2016年 |

|||

|- |

|||

|井本元義著『太陽を灼いた青年 ― アルチュール・ランボーと旅して』 |

|||

|[[書肆侃侃房]]、2019年 |

|||

|- |

|||

|[[素九鬼子]]著『砂漠 ― アルチュール・ランボーへの旅』 |

|||

|[[幻冬舎]]、2019年 |

|||

|} |

|||

== ランボーに関する作品 == |

|||

=== TV === |

|||

{| class="wikitable collapsible" style="font-size:smaller" |

|||

*[[料理の鉄人]]::『[[ランボー 地獄の季節]]』より「私の記憶がたしかなら」のセリフが使用されている。 |

|||

!映画・音楽・絵画等 |

|||

|- |

|||

* [[ベンジャミン・ブリテン]]:「イリュミナシオン」(歌曲) |

|||

|'''映画''' |

|||

* [[アルテュール・オネゲル]]:[[夏の牧歌|交響詩『夏の牧歌』]] |

|||

|- |

|||

* [[B'z]]:「HOT FASHION-流行過多-」(「[[RISKY (アルバム)|RISKY]]」収録) |

|||

|[[ネロ・リージ]]監督『ランボー ― 地獄の季節』 |

|||

* [[大塚博堂]]:「私はもう女です」(「[[もう少しの居眠りを]]」収録) |

|||

|- |

|||

* [[筋肉少女帯]]:「労働者M」(「[[サーカス団パノラマ島へ帰る]]」収録) |

|||

|[[アニエスカ・ホランド]]監督『[[太陽と月に背いて]]』 |

|||

* [[人間椅子 (バンド)|人間椅子]]:「東京ボンデージ」(「[[桜の森の満開の下 (アルバム)|桜の森の満開の下]]」収録) |

|||

|- |

|||

* [[原由子]]:「Rimbaud(ランボオ)」(「[[Miss YOKOHAMADULT]]」収録) |

|||

|[[ジャン=リュック・ゴダール]]監督『[[気狂いピエロ]]』 |

|||

* [[ALIPROJECT]]:「地獄の季節」 |

|||

|- |

|||

* [[ART-SCHOOL]]:「汚れた血」(「[[Sonic Dead Kids]]収録) |

|||

|{{仮リンク|マルク・リヴィエール|fr|Marc Rivière|label=}}監督『アルチュール・ランボー ― 風の靴を履いた男』(ヴェルレーヌがランボーを「風の靴を履いた男」と称したことに因む) |

|||

|- |

|||

|'''音楽''' |

|||

|- |

|||

|[[ベンジャミン・ブリテン]]「イリュミナシオン」(歌曲) |

|||

|- |

|||

|[[アルテュール・オネゲル]]、[[夏の牧歌|交響詩『夏の牧歌』]] |

|||

|- |

|||

|[[レオ・フェレ]]のアルバム『{{仮リンク|ヴェルレーヌとランボー|fr|Verlaine et Rimbaud|label=}}』ほか多数 |

|||

|- |

|||

|'''絵画''' |

|||

|- |

|||

|[[フェリックス・ヴァロットン]]《アルチュール・ランボーの肖像》(レミ・ド・グールモン『仮面の書』掲載) |

|||

|- |

|||

|[[パブロ・ピカソ]]作《アルチュール・ランボーの肖像》(石版画) |

|||

|- |

|||

|エティエンヌ・カルジャによるアルチュール・ランボーの肖像写真(本項掲載) |

|||

|- |

|||

|[[アンリ・ファンタン=ラトゥール]]作《テーブルの片隅》(本項掲載) |

|||

|- |

|||

|[[フェリックス・レガメ]]が残したロンドンを放浪するヴェルレーヌとランボーの素描(本項掲載) |

|||

|- |

|||

|[[フェルナン・レジェ]]作《アルチュール・ランボーの肖像》(大島博光著『ランボオ』の表紙にも使用)- レジェはこの他にもゴール版『イリュミナシオン』の挿絵も描いている。 |

|||

|- |

|||

|ヴァランチーヌ・ユゴー作《アルチュール・ランボーの肖像》- 山中散生訳『七歳の詩人たち ― 詩画集』には他の複数のユゴー作品が掲載されている。 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|レジナルド・グレイ|en|Reginald Gray (artist)}}作《肖像》(2011年) |

|||

|} |

|||

<gallery perrow="5"> |

|||

=== CM === |

|||

ファイル:Paul Verlaine - Les voyages forment la jeunesse.jpg|ヴェルレーヌによる素描 (1897年雑誌掲載) |

|||

* [[サントリー]]:[[サントリーローヤル]] CM『ランボオ編』(1983年) |

|||

ファイル:La tronche à machin par Ernest Delahaye.jpg|エルネスト・ドラエーによる素描 (1875年) |

|||

ファイル:Arthur Rimbaud by Vallotton.jpg|ヴァロットン作《ランボーの肖像》(1898年頃) |

|||

ファイル:Masque de Rimbaud par Paterne Berrichon.jpg|妹イザベルの夫・画家{{仮リンク|パテルヌ・ベリション|fr|Paterne Berrichon}}による30歳頃の肖像 |

|||

ファイル:Rimbaud 2 by Reginald Gray.jpg|レジナルド・グレイ作《肖像》(2011年制作) |

|||

ファイル:P1110482 Paris VI rue Ferou le bateau ivre rwk.JPG|「酔いどれ船」が書かれた塀([[サン=シュルピス教会]]と[[リュクサンブール公園]]をつなぐ{{仮リンク|フェルー通り|fr|Rue Férou}}) |

|||

ファイル:Rimbaud - appartement familial à Charleville.JPG|ランボー一家が住んでいた建物(シャルルヴィル) |

|||

ファイル:Charleville mezieres musée rimbaud 02.jpg|シャルルヴィルのランボー博物館 |

|||

ファイル:Graf Jean Nicolas Arthur Rimbaud.jpg|シャルルヴィルのランボーの墓 |

|||

ファイル:Rosa 'Arthur Rimbaud' 01.JPG|[[メイアン]]社作出のバラ「アルチュール・ランボー」 |

|||

</gallery> |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 参考資料 == |

|||

* 小林秀雄訳『地獄の季節』岩波書店(岩波文庫)1983年。 |

|||

* 宇佐美斉訳『ランボー全詩集』筑摩書房(ちくま文庫)1996年。 |

|||

* 大島博光訳『ランボオ詩集』蒼樹社、1948年。 |

|||

* 大島博光著『ランボオ』新日本出版社(新日本新書)1987年。 |

|||

* 奥本大三郎「Lettre du Voyant 研究序説」『横浜国立大学人文紀要(第二類 語学・文学)』第20巻、横浜国立大学、1973年10月31日、81-104頁。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Wikisourcelang|fr|Auteur:Arthur Rimbaud|アルチュール・ランボーの著作}} |

{{Wikisourcelang|fr|Auteur:Arthur Rimbaud|アルチュール・ランボーの著作}} |

||

{{Commons&cat|Arthur Rimbaud}} |

{{Commons&cat|Arthur Rimbaud}} |

||

*[[高踏派]] |

|||

* [[小林秀雄 (批評家)|小林秀雄]] |

|||

* |

*[[象徴主義]] |

||

*[[ポール・ヴェルレーヌ]] |

|||

* [[清岡卓行]] |

|||

*[[イリュミナシオン]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* {{Internet Archive author|sname=Arthur Rimbaud}} |

|||

*{{青空文庫著作者|1296|ランボー ジャン・ニコラ・アルチュール}} |

|||

* {{OL author}} |

|||

* {{Gutenberg author|33825}} |

|||

* {{Librivox author|id=990}} |

|||

* {{青空文庫著作者|1296|ランボー ジャン・ニコラ・アルチュール}} |

|||

** 中原中也訳{{青空文庫|001296|47215|新字旧仮名|ランボオ詩集 ― 学校時代の詩}}(三笠書房、1933年) |

|||

** 中原中也訳{{青空文庫|001296|47296|新字旧仮名|ランボオ詩集}}(野田書房、1937年) |

|||

** 富永太郎訳{{青空文庫|001296|56509|新字旧仮名|饑餓の饗宴}}(『定本富永太郎詩集』中央公論社、1971年) |

|||

** [https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person235.html 「虱とるひと」、「醉ひどれ船」『上田敏全訳詩集』岩波書店(岩波文庫)1962年](青空文庫) |

|||

* [http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-1359.html 大島博光訳『ランボオ詩集』蒼樹社、1948年](大島博光記念館) |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:らんほう あるちゆうる}} |

|||

{{DEFAULTSORT:らんほう あるちゆうる}} |

|||

[[Category:フランスの詩人]] |

[[Category:フランスの詩人]] |

||

[[Category:19世紀の詩人]] |

[[Category:19世紀の詩人]] |

||

[[Category:象徴派の詩人]] |

[[Category:象徴派の詩人]] |

||

[[Category:LGBTの詩人]] |

|||

[[Category:両性愛の人物]] |

|||

[[Category:アルデンヌ県出身の人物]] |

[[Category:アルデンヌ県出身の人物]] |

||

[[Category:1854年生]] |

[[Category:1854年生]] |

||

2019年11月24日 (日) 11:16時点における版

| アルチュール・ランボー Arthur Rimbaud | |

|---|---|

17歳のアルチュール・ランボー(エティエンヌ・カルジャによる肖像写真(1871年10月) | |

| 誕生 |

1854年10月20日 |

| 死没 |

1891年11月10日(37歳没) |

| 墓地 | シャルルヴィル |

| 職業 | 詩人 |

| 文学活動 | 高踏派、象徴主義 |

| 代表作 |

「酔いどれ船」 『地獄の季節』 『イリュミナシオン』 |

|

影響を受けたもの

| |

| 署名 |

|

アルチュール・ランボー、またはランボオ(Arthur Rimbaud、1854年10月20日 - 1891年11月10日)は19世紀のフランスを代表する詩人。早熟な天才、神童と称された彼は、15歳のときから詩を書き始め、20歳で詩を放棄するまでのわずか数年の間に、「酔いどれ船」などの高踏派・象徴派の韻文詩から散文詩集『地獄の季節』、散文詩・自由詩による『イリュミナシオン』(一部を除いて没後出版)まで詩の伝統を大きく変えた。彼の詩論・詩人論として知られる「見者の手紙」において、「詩人は、あらゆる感覚の、長期にわたる、広大無辺でしかも理に即した錯乱により、見者となる」と語り、ブルジョワ道徳をはじめとするすべての因習、既成概念、既存の秩序を捨て去り、精神・道徳、身体の限界を超え、未知を体系的に探求しようとした反逆・革命の詩人であり、ダダイスム、シュルレアリスムへの道を切り開いた詩人である。

日本においても明治末期の上田敏、永井荷風、昭和初期の小林秀雄、中原中也、戦後の堀口大學、金子光晴と、優れた文学者によって次々と紹介・翻訳された。

背景

アルチュール・ランボーは1854年10月20日、陸軍大尉フレデリック・ランボーと近郊ロッシュ村の小地主の娘マリー・カトリーヌ・ヴィタリー・キュイフの第二子ジャン・ニコラ・アルチュール・ランボーとして、フランス北部のベルギーとの国境に近いシャルルヴィル(グラン・テスト地域圏アルデンヌ県)に生まれた。

1歳上の兄ジャン・ニコラ・フレデリック、3歳下の妹ヴィクトリーヌ・ポーリーヌ・ヴィタリー(生後1か月で死去)、4歳下の妹ジャンヌ・ロザリー・ヴィタリー、6歳下の妹フレデリック・マリー・イザベルの5人兄弟姉妹であった。父フレデリックは任地にいて不在がちのうえ、イザベルが生まれた後(ランボーが6歳の頃から)家に戻らなくなり、母ヴィタリーは女手一つで4人の子を育てた。ランボーは幼時に、この厳格・勤勉で気位が高く、非常な敬神家であった母の影響を強く受けたとされる[1]。ランボーについて多くの研究書を発表した作家、美術史家のクロード・ジャンコラは、2004年に、この「悪名高い」母親とランボーの関係について、特に二人の性格の類似性とそれゆえの反目と愛情に焦点を当てた評伝『ヴィタリー・ランボー ― 息子アルチュールへの愛』を発表している[2][3]。

1861年、私立のロサ学院に入学。一家の引っ越しのため、1865年に市立シャルルヴィル高等中学校に転校した。早熟な天才、神童と称されるランボーは、実際、模範的な優等生で、ラテン語の詩などで数々の優等賞を得た[4]。シャルルヴィル高等中学校の同窓生に作家のエルネスト・ドラエーがいる。彼は後にランボーの詩作や生活に助力し、彼に関する著書を残すことになる。

詩人ランボー

ジョルジュ・イザンバールとの出会い

ランボーが文学の道を志すきっかけとなったのは、1870年1月、彼が15歳のときに修辞学の教師としてシャルルヴィル高等中学校に赴任したジョルジュ・イザンバールとの出会いであった。22歳のイザンバールは革命思想の持ち主でもあり[4]、彼の教養、思想などに大きな影響を受けたランボーは、読書に没頭し、詩作を始めた。早くも同年に「孤児たちのお年玉」[5]を文芸誌『ラ・ルヴュー・プル・トゥース』[6]に発表し、5月にはイザンバールの勧めで、『現代高踏派詩集』の編集委員の一人であった詩人・劇作家のテオドール・ド・バンヴィルに「オフィーリア」、「感覚」、「太陽と肉体」の3編の詩を送り、同詩誌第2集への掲載を懇願した。これらの詩は、実際、バンヴィル、ルコント・ド・リールら高踏派の詩に倣ったものだが、とりわけ「感覚」は、伝統的な詩の技法から脱した、ランボー独自の世界を切り開くものとして、後に高く評価されることになる[7][8]。

家出・放浪

同年8月、ランボーは家出をして普仏戦争下のパリに向かった。だが、無賃乗車のために北駅で逮捕され、(当時リヨン駅の向かいにあった)マザス刑務所に収容された後、シャルルヴィルに送り返された[4]。この後も数か月の間にさらに2回家出をし、北フランス、ベルギーを放浪しながら、「わが放浪」、「みどり亭で」、「戸棚」、「冬の楽しみ」のほか、「谷間に眠る男」などの戦争に関する詩を書き続けた。うち22編を2冊の手帖に清書して、ドゥエ(オー=ド=フランス地域圏ノール県)滞在中にイザンバールを介して知り合った詩人ポール・ドメニーに託した。これらは後に「ドゥエ詩帖」として知られることになる。

1871年5月13日付のイザンバール宛の手紙と1871年5月15日付のドメニー宛の手紙は、後にランボーの詩人としての宣言文「見者の手紙」として知られることになる。「母音」と並んで最も多く論じられる詩「盗まれた心」を含むイザンバール宛の「見者の手紙」に、ランボーは次のように書いている。

私は考える、と言うのは誤りです。ひとが私を考える、と言うべきでしょう。洒落を言っている訳ではありませんが。私とは一個の他者なのです[9]。

「パリの軍歌」、「ぼくのかわいい恋人たち」、「うずくまって」の3編の詩が書かれ得たドメニー宛の手紙でランボーは、「詩人たらんと望む者が第一に行うべき探求は、自己を認識すること、完全に認識すること」であり、このためには、自己を拘束するすべての既成概念、常識、因習を捨て去り、意味に反する意味を模索し、未知を体系的に探求し、精神・道徳・身体の限界を超えるべきであるとし、さらに次のように宣言する。

詩人は、あらゆる感覚の、長期にわたる、広大無辺でしかも理に即した錯乱により、見者となる。あらゆる形の愛、苦悶、狂気――彼は自らを探求し、己の中にあらゆる毒を汲み尽し、その精髄のみをとるのである。苦痛は言いようのないほどのものであり、全き信条と超人間的な力がなければ出来ないことなのであるが、そのようにして彼は、なかんずく偉大な病者、偉大な罪人、偉大な呪われ人となり、――そして至高の「学者」となるのだ![10]

「見者の手紙」では、「見者」という観点から過去の詩人を評価・批判している。このなかで、ボードレールは「第一の見者、詩人たちの王、真の神」とされ、高踏派の詩人ではアルベール・メラと「真の詩人」ポール・ヴェルレーヌが「見者」として挙げられている[11]。

高踏派の韻文詩「酔いどれ船」

同じ頃、ランボーは、シャルルヴィルの知り合いポール=オーギュスト(またはシャルル)・ブルターニュに、彼がパ=ド=カレー県アラスに近いファンプーで出会ったポール・ヴェルレーヌに詩を送るよう勧められた。当時27歳のヴェルレーヌはすでに詩集『サテュルニアン詩集』、『艶なる宴』を出版し、『現代高踏詩集』第2集にも詩を発表していた。早速、ヴェルレーヌに「びっくり仰天している子ら」、「うずくまって」、「税関吏」、「盗まれた心」、「坐っているやつら」の5編の詩を送り、返事を待ちながら、「酔いどれ船」の執筆に取りかかった。9月中頃にヴェルレーヌから返事が届いた。ランボーの才能を見抜いた彼は、「やって来たまえ。偉大な魂よ、われらはきみを呼び、きみを待つ」と、パリに来るよう勧めた。手紙には高踏派の詩人たちから集めた旅費が同封されていた[12]。こうして、1871年9月、ランボーは「酔いどれ船」を携えて上京し、ヴェルレーヌの義父母のもとに身を寄せることになった。このときランボーは17歳であった。

12音節4行詩節全100行の長編韻文詩「酔いどれ船」をヴェルレーヌは絶賛した。この自筆原稿は現存せず、このときヴェルレーヌが筆写した原稿だけが残り、今日に伝えられることになった。この詩では、乗組員を失ってあらゆるものから解き放たれ、海に漂う船そのものが「私」であり、その精神世界であり、未知の世界の壮大華麗、怪異なイメージに酩酊する「見者」としての詩人である[13][14]。まさに高踏派・象徴派のイメージであり、同時にまた、高踏派の詩人らが否定する政治的・思想的なメッセージが込められている。大島博光は、同年3月から5月にかけて起こったパリ・コミューンに対するランボーの熱狂、旧秩序との決別、そして最終的に勝利したブルジョワジーに対する批判を読み取っている[15]。

ヴェルレーヌ、バンヴィルと知己を得たランボーは、さらに二人が参加する「ヴィラン・ボンゾム(お人好しの破廉恥漢ども)」の前衛芸術家・文学者らと知り合った。1869年に結成されたこのグループには、詩人、劇作家のレオン・ヴァラード、エルネスト・デルヴィリー、カミーユ・ペルタン、エルゼアール・ボニエ=オルトラン、エミール・ブレモン、ジャン・エカール、フランソワ・コペ、アルベール・メラらのほか、写真家のエティエンヌ・カルジャ、画家のアンリ・ファンタン=ラトゥール、風刺画家のアンドレ・ジルらが参加していた。だが、翌1872年の3月2日に開催されたヴィラン・ボンゾムの晩餐会で口論になり、ランボーがアルベール・メラの仕込み杖でカルジャの手を傷つけた。腹を立てたカルジャはそれまでに撮ったランボーの写真のネガを廃棄した。残ったのは今日ランボーの写真として目にする1枚だけである。また、このとき、ファンタン=ラトゥールはヴィラン・ボンゾムの晩餐会の絵を描くことになっていたが、ランボーの粗暴な振る舞いに嫌気がさしたアルベール・メラが同席を拒んだ。このため、彼が座るはずであった右端(作品名のとおり「テーブルの片隅」)には花瓶が置かれている[16]。

ヴェルレーヌとベルギー、ロンドン放浪

グループから追放されたランボーはいったん帰郷したが、まもなくパリに戻り、ヴェルレーヌとともにベルギー、ロンドンを放浪した。情熱的で波乱に満ちた関係の始まりであった。ブリュッセルでは「さくらんぼの実る頃」を作詞したジャン・バティスト・クレマンや劇作家ジョルジュ・カヴァリエなどパリ・コミューンの亡命者に度々会っている。これはロンドンでも同様で、同地に亡命したコミュナールのウジェーヌ・ヴェルメルシュ、ジュール・アンドリュー、カミーユ・バレール、『1871年コミューン史』(1876年刊行)[17]を著したプロスペル=オリヴィエ・リサガレーらに会っており、二人がいかに熱心に革命を支持していたかがわかる[18]。

だが、マラルメに「途轍もない通行者」と称されたランボー[19]と違って、ヴェルレーヌはパリに妻マチルドと息子ジョルジュを置き去りにしていた。1872年7月21日、ヴェルレーヌからの手紙で彼がブリュッセルにいることを知ったマチルドは母親とともに同地に向かった。彼を連れ戻すためであった。彼は二人の懇願に応じていったんは列車に乗ったものの、国境のキエヴラン駅で通関手続きのために全乗客が下車した際に姿を消してしまった。これがマチルドとの最後の別れとなった。

二人は2か月にわたってベルギーを放浪した後、9月7日にロンドンに向かった。ヴェルレーヌの旧友で後に日本文化を紹介した画家のフェリックス・レガメが当時ロンドンに滞在していた。彼もまたコミュナールで亡命中であったが、このとき、ロンドンの街をさまよい歩く二人を描いた素描を数枚残している[20]。たまにフランス語の家庭教師をする程度で定職のない二人は、ヴェルレーヌの母親からの送金に頼っていた。このような生活を描いた詩が「飢餓の祭り」である[18]。

1872年12月末にランボーは母親の忠告に従って、いったんシャルルヴィルに戻った。ロンドンに一人残ったヴェルレーヌが孤独に苛まれて書いた詩が、堀口大學訳「巷に雨の降るごとく、わが心にも涙降る」で知られる詩である[18]。翌1873年1月に、ヴェルレーヌは母親に手紙を書き、病気のため会いに来てほしい、また、ランボーにも旅費を送って会いに来るよう伝えてほしいと要求した。こうして再び二人の放浪生活が始まった。二人はロンドン市街地だけでなく、郊外や田舎、ホワイトチャペルやイーストエンド地区のような貧民街もくまなく歩き回り、詩に表現した。散文詩集『イリュミナシオン』所収の「都市」は霧と煙に覆われた「生(なま)の近代都市」ロンドンを描いた詩である[21]。

二人は幾度となく仲違いと和解を繰り返したが、ヴェルレーヌにとっては『言葉なき恋歌』(1874年刊行)、ランボーにとっては『地獄の季節』(1873年刊行)、『イリュミナシオン』(1886年に一部刊行、没後1895年に全編刊行)の制作につながる実りの多い経験であった。だが、二人の生活は結局うまくいかなかった。酒浸りの日々、取っ組み合いの喧嘩、数々の修羅場を潜り抜けた二人は、ついに互いに傷つけ合うだけの関係になる。1873年4月11日、ランボーは一人、母、兄フレデリック、妹ヴィタリーとイザベルがいる故郷のロッシュ農場に戻った。このとき、彼は長い放浪生活で消耗しきったうえに精神的な危機に陥っていた。友人のエルネスト・ドラエー宛に書いた手紙には、『異教徒の書』または『ニグロの書』を書いている、「私の運命はこの書にかかっている」とある[22]。同年に『地獄の季節』として出版されることになる詩集である。

ブリュッセル事件

1月ほどロッシュに滞在した後、1873年5月25日、再びヴェルレーヌとともにベルギー(リエージュ、アントワープ)を経てロンドンに向かった。相変わらず主にヴェルレーヌの母親からの送金に頼りながら読書と詩作を続けたが、二人の反目は深まるばかりであった。これは、たとえば、「放浪者たち」(『イリュミナシオン』所収)などにも見て取れる。7月3日、ヴェルレーヌはランボーの嘲笑的な言葉に腹を立て、突然、部屋を飛び出した。ヴェルレーヌはランボーとの関係を終わりにして妻のもとに帰る決意をしていた。無一文のランボーを一人、船着き場に残し、ヴェルレーヌはアントワープ行きの船に乗った。ブリュッセルからロンドンのランボー宛に別れの手紙が届いた。妻と復縁できなければ拳銃自殺するつもりだと書かれていた。7月8日、ランボーはブリュッセルに向かい、ヴェルレーヌに再会。ヴェルレーヌと別れて一人パリに戻るつもりだと伝えた。7月10日、ヴェルレーヌは酔った勢いでランボーに向かって拳銃を2発発砲し、1発がランボーの左手首に当たった。ヴェルレーヌは逮捕され、ランボーは弾丸摘出のためにサン=ジャン病院に入院した。7月20日に退院したランボーは、ロッシュに戻って『地獄の季節』の執筆に専念した。8月8日、ヴェルレーヌは2年の禁錮刑を受け、プチ=カルム、次いでモンス(ベルギー・ワロン地域)の刑務所に収監された[23][24]。

1873年10月、『地獄の季節』の自費出版のために原稿を託していたブリュッセルのポート書店により同書が印刷・製本された。ランボー自身が出版に関わった唯一の詩集である。だが、出版費用の残金が支払われなかったために、そのほとんどが倉庫に眠り続けることになった[25][26]。

ロンドン、シュトゥットガルト

1874年3月から12月末までロンドンに滞在した。これまでのロンドン滞在でもそうだが、ランボーは読書のために大英博物館の図書館に通った。この間、夏に母と妹ヴィタリーがロンドンを訪れている。当初は、かつてパリで活動をともにした詩人ジェルマン・ヌーヴォーと渡英し、ヌーヴォーが『イリュミナシオン』所収の詩の清書を手伝った。このため没後1895年出版のランボー全集所収の「失われた毒」と題する詩が、ヌーヴォー作ではないかという論争が起こった。ヌーヴォーは多くの偽名を使っていたため、事態はいっそう複雑であったが、現在では「失われた毒」はヌーヴォー作とされている[27]。邦訳では、中原中也訳『ランボオ詩集』(野田書房、1937年、青空文庫所収)には「失はれた毒薬(未発表詩)」として収められているが、これ以降に邦訳された他の詩集には見当たらず、粟津則雄編『ランボオの世界』(青土社、1974年)にはヌーヴォーの詩「喪われた毒」として掲載されている。

1875年2月13日からドイツ語の習得のためにシュトゥットガルトに滞在した。フランス語の家庭教師をしながらドイツ語を学び、『イリュミナシオン』の原稿を完成させた。3月2日、1月16日に出所したヴェルレーヌが、シュトゥットガルトのランボーを訪れた。ヴェルレーヌがランボーとの放浪中に書いた詩は、すでに1874年に『言葉なき恋歌』として出版されていた。ランボーは『イリュミナシオン』の原稿をヴェルレーヌに託し、ブリュッセルにいるヌーヴォーに送って印刷してもらうように依頼した。この原稿はこの後多くの人の手に渡り、1886年にようやくその一部が文芸誌『ラ・ヴォーグ』に掲載された。ランボーがすでに詩作を放棄し、貿易商人としてアビシニア(現エチオピア)にいた頃のことであり、全原稿が発表されたのは、没後1895年刊行のランボー全集においてである。

ヴェルレーヌとはこれが最後の別れとなった。

風の靴を履いた男

放浪 1875-78年

1875年以降、ランボーは詩を放棄し、各国・各地を放浪しては病に倒れるなどしてシャルルヴィル(ロッシュ)に戻るという生活を繰り返した。1875年5月にシュトゥットガルトを発って徒歩でアルプス山脈を越えてイタリアに向かった。ミラノに着くと病に倒れ、回復後に中央イタリアに向かってさらに南下したが、6月にリヴォルノのフランス領事によって本国に送還された。ヴェルレーヌ宛のドラエーの手紙によると、スペイン語の習得のためにスペインの軍隊に志願したが、断念してパリに向かった。パリを訪れた母、妹ヴィタリーとイザベルとともに過ごした後、10月にはシャルルヴィルに戻った。12月18日、妹ヴィタリーが17歳で死去。

1876年4月にウィーン、5月にブリュッセルを経てロッテルダムに向かい、ハルデルウェイクで6か月にわたってオランダ領東インドに駐屯する予定の外人部隊に入隊。部隊は6月にジャワ島に向かい、バタヴィア(現ジャカルタ)に到着したが、8月15日に脱走。パリを経て12月にシャルルヴィルに戻った。

1877年、5月中頃にブレーメンで米海軍に志願するが許可されず、ストックホルム、コペンハーゲンを経て12月にシャルルヴィルに戻った。1878年、10月20日、ロッシュを発ってヴォージュ山脈を越えてスイス、ミラノを経てジェノヴァ港に到着[28]。同港からアレクサンドリア(エジプト)行きの船に乗った。キプロス島ラルナカのエルネスト・ジャン&ティアル社に雇用され、採石場の現場監督を務めたが、腸チフスによる発熱のため、翌79年5月にロッシュに戻った。秋にキプロスに戻るためにマルセイユに向かったが、再び発熱し、ロッシュに戻った[23]。

貿易商ランボー

1880年5月に再びキプロス島に渡り、しばらく土木工事現場で働いた後、主に皮革やコーヒー豆を販売する現地のマズラン=ヴィアネ=バルデ商事に雇用され、アデン(アデン湾に面するイエメン共和国の港湾都市)にある代理店に勤務することになった。12月初旬にバルデ商事がアビシニア(現エチオピア)のハラールに新設した代理店に着任するために、隊商とともに同地に到着。1881年から84年にかけて、ハラールとアデンを行き来しながら交易に従事する傍ら、同地を探検した。

一方、1886年に『イリュミナシオン』の一部が文芸誌に掲載される2年前の1884年に、ヴェルレーヌの『呪われた詩人たち』第1版が出版された。「隠れた名」トリスタン・コルビエール、「ほとんど未知の名」アルチュール・ランボー、そして「無視された名」ステファヌ・マラルメを世に知らしめることになった書物である[29]。ヴェルレーヌは本書「アルチュール・ランボー」の章に「母音」、「夕べの祈祷」、「坐っているやつら」、「びっくり仰天している子ら」、「虱をとる女たち」、「酔いどれ船」の全文とその他数編の抜粋を掲載した。とりわけ、「Aは黒、Eは白、Iは赤、Oは青、Uは緑」と母音(文字)を色彩で表現した「母音」は若い象徴派詩人の関心を呼び、大論争となった。1888年には風刺文芸誌『レ・ゾム・ドージュルデュイ』にランボーに関するヴェルレーヌの記事が掲載され、マニュエル・リュック作の表紙画には、文字に色を塗るランボーが描かれている。

バルデ商事は経営難のためにアデン代理店、ハラール代理店を閉鎖し、新代理店再開後に再びランボーを雇用したが、彼は1885年10月にバルデ商事を辞職し、(1856年によりエチオピアに併合された)ショア王国の貿易商ピエール・ラバチュと契約を締結し、紅海を渡ってタジュラ(ジブチ)に着くと、ショアのメネリク2世との兵器取引のための隊商を編成した。様々な困難に遭い、タジュラを発ったのは翌86年の10月初めであった。隊商を率いて4か月かけてアビシニアの砂漠地帯を越え、1887年2月6日にショア王国の首都アンコベールに到着した。だが、すでに同年1月6日にメネリク2世はハラールを併合して同地に住んでいたため、アンコベールから120キロ先のエントト山までさらに移動しなければならなかった。商取引は結局、失敗に終わった[30]。ランボーがハラール滞在中に住んでいた家は、現在も記念館として残されており、来館者は年間約26,000人、大半が外国人である[31]。

1887年7月末にアデンに戻り、その後、約5週間、カイロに滞在した。病気がちであったため仕事には就かず、地元紙やフランスの新聞などに旅行記やアビシニアに関する記事を寄稿した。1888年に入ると再び兵器取引を企てたが失敗に終わった。フランス出身の貿易商セザール・ティアンと提携し、以後数年は通常の商取引で生計を立てた。

1889年、数か月来、右膝の腫瘍に苦しんだ挙句、4月7日に担架でアラールからゼイラに運ばれ、船でアデンに移された。悪性腫瘍が疑われたために帰国。5月にマルセイユに到着し、20日に同地のコンセプシオン病院に入院。25日に右脚切断の手術が行われた。7月に妹イザベルに付き添われてロッシュに戻った。8月23日に再びアデンに向かうためにイザベルとともにマルセイユ行きの列車に乗ったが、病状が悪化したため、コンセプシオン病院に再入院。半昏睡状態が数週間続き、11月10日、全身転移癌により死去[23]、享年37歳。シャルルヴィルに埋葬された。

評価

ランボーは家出を繰り返して家族や大人の権威に反抗し、「ジャンヌ=マリの手」などに見られるようにパリ・コミューン、革命を支持して支配的政治権力に反抗し、「音楽堂にて」のほか多くの詩に見られるようにブルジョワ道徳や既存の秩序に反抗し、そして、韻文詩から散文詩、さらには自由詩へと文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きた[4]。

多くの評者がそれぞれの立場から多様な、そして時として矛盾するランボー論を著している。作家・文学研究者のルネ・エティアンブルは、1952年発表の『ランボー神話』において、すべての知識人がその思想、信条、趣味をランボーに負っていると評した[32]。カトリック詩人のポール・クローデルは、1912年刊行の『ランボー全集』の序文で、詩人ランボーのなかには「天使」が存在し、その作品世界は反逆児から見者、そして「神秘的な柔和さ」への「信仰の道」であるとした[33]。一方、アンドレ・ブルトンは、1924年の「シュルレアリスム宣言」に、ランボーは「生き方においてもその他においてもシュルレアリストである」と書いている。ランボーの言葉「私は一個の他者である」における「他者」とは、ブルトンにとって無意識の自我であり、したがって、ランボーの詩は自動記述の先駆である。ブルトン、スーポー、アラゴンが1919年に創刊したダダイスム、次いでシュルレアリスムの雑誌『リテラチュール (文学)』にも「淫猥詩篇」、「ジャンヌ=マリの手」などランボーの詩が数編掲載された[34]。また、ブルトンが編纂した『黒いユーモア選集』でも紹介されている[35]。

日本においては明治末期の上田敏(『上田敏全訳詩集』)、永井荷風(『珊瑚集 ― 仏蘭西近代抒情詩選』から、昭和初期の小林秀雄、中原中也、戦後の堀口大學、金子光晴と、優れた文学者によって次々と紹介・翻訳された。これらの作家によるランボー詩集は、現在でも改訂版・新装版が出されている。さらに、1960年代から70年代にかけて、思潮社から刊行された一連の粟津則雄訳のほか、人文書院からは鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集』全3巻が出版された。90年代には宇佐美斉訳『アルチュール・ランボー詩集』、清岡卓行訳『新編ランボー詩集』および青土社から平井啓之、湯浅博雄、中地義和共訳『ランボー全詩集』が加わった。

一方、小林秀雄は、詩を放棄したランボー、貿易商としてのランボーが残した書簡は「彼が往来した沙漠のように無味乾燥」であるとして、この時期の書簡を2、3紹介しており[36]、実際、「言葉の新たな可能領域への探検に乗り出すことは二度となかった」[37]としても、ランボーの「アフリカ書簡」から彼の全体像を理解しようとする研究も行われ、日本では鈴村和成の『書簡で読むアフリカのランボー』[38]のほか、1988年にはアラン・ボレルの『アビシニアのランボー』も邦訳されている。

作品

制作年順(正確に特定されていないものが多い)[5]

《初期散文習作》

- プロローグ (Prologue)

- シャルル・ドルレアンのルイ一世宛書簡 (Lettre de Charles d’Orléans à Louis XI)

- 僧衣の下の心 (Un cœur sous une soutane)

1869年

- 孤児たちのお年玉 (Les Étrennes des orphelins)

1870年 《前期韻文詩》

- テオドール・ド・バンヴィル宛の手紙に書かれた詩

- 美しい夏の夜に(後に「感覚」と題する)(Par les beaux soirs d’été…)

- オフィーリア (Ophélie)

- 一ナル女ヲ信ズ(後に「太陽と肉体 (Soleil et chair)」と題する)(Credo in unam)

- ジョルジュ・イザンバールに送った詩

- 海の泡から生まれたヴィーナス (Vénus anadyomène)

- 三度接吻のある喜劇 (Comédie en trois baisers)

- ニナを引き止めるもの (Ce qui retient Nina)

- オフィーリア (Ophélie)

- 鍛冶屋 (Forgeron)

- 音楽堂にて (À la Musique)

- ポール・ドメニーに託した《ドゥエ詩帖》

- 第一詩帖

- ニナの返答 (Les Réparties de Nina)

- 海の泡から生まれたヴィーナス (Vénus anadyomène)

- 92年の死者たち (Morts de quatre-vingt-douze)

- 初めての宵 (Première soirée)

- 感覚 (Sensation)

- 首吊りの舞踏会 (Bal des pendus)

- びっくり仰天している子ら (Les Effarés)

- ロマン (Roman)

- 皇帝の怒り (Rages de Césars)

- 悪 (Le Mal)

- オフィーリア (Ophélie)

- タルチュフの懲罰 (Le Châtiment de Tartufe)

- 音楽堂にて (À la musique)

- 太陽と肉体 (Soleil et chair)

- 鍛冶屋 (Le Forgeron)

- 第二詩帖

- 冬の楽しみ (Rêvé pour l’hiver)

- わが放浪 (Ma bohème)

- 戸棚 (Le Buffet)

- ザールブルックの輝かしい勝利 (L’Éclatante victoire de Sarrebrück)

- こまっちゃくれた娘 (La Maline)

- みどり亭で (Au Cabaret-Vert)

- 谷間に眠る男 (Le Dormeur du val)

- 虱をとる女たち (Les Chercheuses de poux)

- ビルマルクの夢(散文)(Le Rêve de Bismarck)

1871年

- おれの心よ、いったいおれたちの・・・(Qu’est-ce pour nous, mon cœur ...)

- ジョルジュ・イザンバール宛の手紙(見者の手紙1)に書かれた詩

- 拷問にかけられた心(「盗まれた心」)(Le Cœur supplicié)

- ポール・ドメニー宛の手紙に書かれた詩(見者の手紙2)に書かれた詩

- パリの軍歌 (Chant de guerre parisien)

- ぼくのかわいい恋人たち (Mes petites amoureuses)

- うずくまって (Accroupissements)

- ポール・ドメニー宛の手紙に書かれた詩(6月10日付)

- 七歳の詩人たち (Les Poètes de sept ans

- 教会の貧者たち (Les Pauvres à l’église)

- 道化師の心(「盗まれた心」)(Le Cœur du pitre)

- 鐘楼 (Le Clocher)

- 年老いた王党派の愚痴 (La Plainte du vieillard monarchiste)

- 雑貨屋の愚痴 (La Plainte des épiciers)

- テオドール・ド・バンヴィル宛の手紙に書かれた詩

- 花について詩人に語られたこと (Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs)

- 税関吏 (Les Douaniers)

- 盗まれた心 (Le Cœur volé)

- 坐っているやつら (Les Assis)

- 初聖体拝領 (Les Premières Communions)

- パリの乱痴気騒ぎ、あるいはパリは再び大賑わい (L’orgie parisienne ou Paris se repeuple)

- 酔いどれ船 (Le Bateau ivre)

《ヴェルレーヌ詩帖》

- 正義の人 (L’Homme juste)

- 牧神の頭 (Tête de faune)

- ジャンヌ=マリの手 (Les Mains de Jeanne-Marie)

- 母音 (Voyelles)

- 星は薔薇色に泣いた・・・(L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles)

- 夕べの祈り (Oraison du soir)

- 慈悲深い姉妹 (Les Sœurs de charité)

《淫猥詩篇》

- 昔の獣らは疾駆しながらも交尾した・・・(Les anciens animaux saillissaient)

- おれたちの尻は女どもの尻とは違う (Nos fesses ne sont pas les leurs)

《アルバム・ズュティック》

- 偶像、尻の穴のソネット (Sonnet du Trou du Cul) ほか

1872年 《後期韻文詩》

- 恥 (Honte)

- 涙 (Larme)

- カシの川 (La Rivière de Cassis)

- ミシェルとクリスティーヌ (Michel et Christine)

- 渇きの喜劇 (Comédie de la soif)

- 朝の良き思い (Bonne pensée du matin)

- 忍耐の祭り (Fêtes de la Patience)

- いちばん高い塔の唄 (Chanson de la plus haute tour)

- 永遠 (Éternité)

- 黄金時代 (Âge d’or)

- 若夫婦 (Jeune ménage)

- おお、季節よ、城よ (Ô saisons, ô chateaux)

- 飢餓の祭り (Fêtes de la faim)

- 聞け、牡鹿の切ない鳴き声のように (Entends comme brame)

- 記憶 (Mémoire)

- 彼女はエジプトの舞姫だろうか・・・(Est-elle almée ?...)

- 葉鶏頭の花壇がつづく・・・ (Plates-bandes d’amarantes jusqu’à …)

- 烏 (Les Corbeaux)

- 愛の沙漠 (Les Désert de l’amour)

- 福音書による散文 (Proses évangéliques)

1873年

- 『地獄の季節』(Une saison en enfer)

- かつては、私の記憶に狂いがなければ・・・(« Jadis, si je me souviens bien… »)

- 悪い血 (Mauvais sang)

- 地獄の夜 (Nuit de l’enfer)

- 錯乱 I - 狂気の処女、地獄の夫 (Délires I - Vierge folle. L'époux infernal)

- 錯乱 II - 言葉の錬金術 (Délires II - Alchimie du verbe)

- 不可能 (L’Impossible)

- 閃光 (L’Éclair)

- 朝 (Matin)

1872-1875年

- 『イリュミナシオン』

- 大洪水の後 (Après le Déluge)

- 子どもの頃 (Enfance)

- おとぎ話 (Conte)

- 客寄せ芝居 (Parade)

- 古代風 (Antique)

- 美へのうごめき(ビーイング・ビューティアス)(Being Beauteous)

- おお、灰白色の顔よ (Ô la face cendrée)

- 生活 (Vies)

- 出発 (Départ)

- 王権 (Royauté)

- ある理性に (À une raison)

- 陶酔の午後 (Matinée d’ivresse)

- 断章 (Phrases)

- 労働者たち (Ouvriers)

- 橋 (Les Ponts)

- 都市 (Ville)

- 轍 (Ornières)

- 都市(いくつもの都市 !)(Villes « Ce sont des villes ! »)

- 放浪者たち (Vagabonds)

- 都市(公共のものである・・・)(Villes « L’acropole officielle »)

- 眠らない夜 (Veillées)

- 神秘的 (Mystique)

- 夜明け (Aube)

- 花 (Fleurs)

- 卑俗な夜想曲 (Nocturne vulgaire)

- 海の光景 (Marine)

- 冬の祭り (Fête d’hiver)

- 不安 (Angoisse)

- 首都の景観 (Métropolitain)

- 野蛮人 (Barbare)

- 妖精(フェアリー)(Fairy)

- 戦争 (Guerre)

- 売り出し (Solde)

- 青春 (Jeunesse

- 岬 (Promontoire)

- 献身 (Dévotion)

- 民主主義 (Démocratie)

- 場面 (Scènes)

- 歴史的な夕暮れ (Soir historique)

- ボトム (Bottom)

- H (H)

- 運動 (Mouvement)

- 精霊 (Génie)

日本におけるランボーの受容・研究史

邦訳

| 翻訳者・邦題 | 出版社・出版年 |

|---|---|

| 『酔いどれ船』 | |

| 小林秀雄訳『酩酊船』 | 白水社、1931年 |

| 堀口大學訳『酔ひどれ船』 | 日本限定版倶楽部、1934年; 伸展社(特製版)1936年 |

| 新城和一訳『酔ひどれ船』 | 白樺書房、1948年 |

| 杉本秀太郎訳『酔いどれ船』 | 京都書院、1988年(挿絵:ブルース・ゴフ) |

| 『地獄の季節』 | |

| 大島博光訳『地獄の季節』 | 春陽堂(春陽堂文庫)、1938年; ゆまに書房、2009年(復刊版) |

| 小林秀雄訳『地獄の季節』 | 白水社、1930年; 岩波文庫、1938年、1957年、1970年、(岩波クラシックス)1983年; 三光社、1948年 |

| 篠沢秀夫訳『地獄での一季節』 | 大修館書店、1989年 |

| 詩集・全集 | |

| 中原中也訳『ランボオ詩集 ― 学校時代の詩』 | 三笠書房、1933年(青空文庫 / Kindle版) |

| 中原中也訳『ランボオ詩抄』 | 山本書店(山本文庫)1936年 |

| 中原中也訳『ランボオ詩集』 | 野田書房、1937年(青空文庫) |

| 大島博光訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 蒼樹社、1948年 |

| 小林秀雄訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 創元社(創元選書)1948年、東京創元社(限定版)1959年、(創元選書)1972年、(創元ライブラリ)1998年 |

| 村上菊一郎訳『ランボオ詩鈔』 | 浮城書房、1948年 |

| 堀口大學訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 新潮文庫(新潮名作詩選)1949年、1951年、(新潮名作詩集)1953年; 彌生書房(世界の詩)、1964年; 白凰社(青春の詩集・外国篇12)1968年、(愛蔵版)1969年、1975年; ほるぷ出版、1982年 |

| 中原中也訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 書肆ユリイカ、1949年 |

| 金子光晴訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 角川文庫、1951年、1969年 |

| 粟津則雄訳『ランボオ全作品集』 | 思潮社、1965年 |

| 粟津則雄訳『ランボオ詩集』(所収作品・書誌情報) | 思潮社(思潮社古典選書)1966年 |

| 高橋彦明訳『ランボオ詩集』 | 三笠書房、1967年 |

| 松崎博臣訳『ランボー新詩集』 | 相互日本文芸社、1968年 |

| 金子光晴、斎藤正二、中村徳泰共訳『ランボー全集』 | 雪華社、1970年、(特装本)1975年、1984年 |

| 粟津則雄訳『地獄の季節 ― イリュミナシヨン』 | 思潮社、1973年、1984年 |

| 鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集1』 | 人文書院、1976年(詩集 / 新しい韻文詩と唄 / 雑纂1) |

| 鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集2』 | 人文書院、1977年(地獄の一季節 / 雑纂2) |

| 鈴木信太郎・佐藤朔監修『ランボー全集3』 | 人文書院、1978年(イリュミナシヨン) |

| 渋沢孝輔訳「地獄の一季節」、「イリュミナシヨン」、「韻文詩」 | 『世界文学全集 第55巻』(講談社、1981年)所収 |

| 粟津則雄訳『ランボオ全詩』 | 思潮社、1988年、(改訳新装版)1995年 |

| 『中原中也全訳詩集』 | 講談社文芸文庫、1990年 |