ジョージ・バーナード・ショー

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2020年12月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

| ジョージ・バーナード・ショー George Bernard Shaw | |

|---|---|

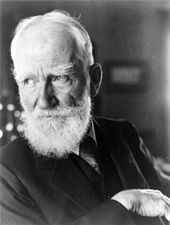

『ニューヨーク・タイムズ』の取材を受けた際の写真(1915年) | |

| 誕生 |

ジョージ・バーナード・ショー (George Bernard Shaw) 1856年7月26日 |

| 死没 |

1950年11月2日(94歳没) |

| 職業 | 劇作家、劇評家、音楽評論家、政治家、教育家 |

| 国籍 |

イギリス アイルランド人 |

| ジャンル | 戯曲、風刺、ブラックジョーク |

| 代表作 |

『ピグマリオン』 『聖女ジョウン』 『ウォレン夫人の職業』 『シーザーとクレオパトラ』 |

| 主な受賞歴 |

ノーベル文学賞 アカデミー脚色賞 |

| デビュー作 | 『やもめの家』(1892年) |

| 配偶者 | シャーロット・ペイン=タウンセンド |

| 親族 |

エリノア・アグネス ルシンダ・フランシス |

|

影響を受けたもの

| |

|

影響を与えたもの

| |

|

ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw, 1856年7月26日 - 1950年11月2日)は、アイルランド出身の文学者、脚本家、劇作家、評論家、政治家、教育家、ジャーナリスト。若年から「ジョージ」のファーストネームを毛嫌いしており、多くの著作はこれを省いたバーナード・ショーの名で執筆しているため、このジョージ抜きの名でも知られている。

ヴィクトリア朝時代から近代にかけて、イギリスやアメリカ合衆国など英語圏の国々で多様な功績を残した才人として知られる。

概要

[編集]ショーの功績の中でも、特に文学者と教育家としての活躍が有名である。イギリス近代演劇の確立者として精力的に作品を書き続け、94歳で没するまでに53本もの戯曲を残し、「他に類を見ない風刺に満ち、理想性と人間性を描いた作品を送り出した」として1925年にノーベル文学賞を受賞した。アイルランド人のノーベル文学賞受賞者としては、文学者ウィリアム・バトラー・イェイツに続いて2人目となった。映画文化の発展にも貢献し、『ピグマリオン』はアメリカのハリウッドで映画化されて第11回アカデミー賞の脚色賞を授与された。教育家としては自身は大学などの高等教育を受けなかったが、社会科学の発展を目指してロンドン大学内の教育機関ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の創設に尽力し、経済学の発展に重要な足跡を残した。

政治家としては一貫して進歩主義に属し、穏健な社会主義(社会民主主義)を掲げ、後に労働党の前身となるフェビアン協会の会員として行動した。労働者を搾取する近代イギリスの行き過ぎた資本主義や退廃的な貴族趣味を嫌い、男女平等、土地改革、労働者保護などの社会改革や菜食主義に代表される健康的な食生活を信念としていた。フェビアン協会の為に数多くの文章や演説を通じた政治運動を展開したが、表立って権力を握る事は嫌っており選挙への立候補については幾度も固辞している。例外的にロンドンメトロポリタン行政区議会からセント・パンクラス地区 (en) 代表の区議会議員に選出された際には引き受けているが、フェビアン協会も含めたどの党や政治団体にも所属しない無所属議員として活動している。晩年には文学、教育、政治などでの業績を讃えてイギリス王室からナイト称号の授与が提案されたが、これを拒否している。

芸術家として、またリベラリストとして自由主義や民主主義を基本的に肯定したが、その欠点である衆愚政治や退廃に無批判ではなく、ファシズムやソ連型社会主義など独裁制や全体主義に理解を示す発言を行う場合もあった[1]。人間社会に対する厭世主義から「無価値な人間の処分」をしばしば唱え、その観点から人種主義や優生学も肯定していた。後にイギリスが第二次世界大戦で枢軸国陣営と戦い、冷戦ではアメリカ合衆国に協力してソビエト連邦と対峙する中、こうした主張が批判される場合もあった。

持論である菜食主義による健康な生活もあってか長命を保ち、90歳を超えても健康的な生活を謳歌していた。その死も病や老いではなく、自宅で庭の手入れをしていて梯子から転落して骨折した際、受けた手術の経過が悪く腎臓浮腫を患ったためであった。

1950年11月1日に意識不明となり[2]、翌2日に死去。94歳没。遺灰は遺言により妻の遺灰と共に自宅の庭園に埋葬された。

人物・来歴

[編集]生い立ち

[編集]ダブリンに生まれる。一族は元はスコットランド貴族で、17世紀にアイルランドへ移住して来たピューリタンの家柄であり、父ジョージ・カー・ショーは法務省の役人をやめて穀物卸売商を営んでおり、母ルシンダ・エリザベスは地方の紳士階級の出身で勝ち気で芸術を愛好する女性だった。姉のエリノア・アグネスは20歳で夭逝し、ルシンダ・フランシスは音楽家となった。

叔父からラテン語の手ほどきを受けて後、ダブリンのウェズリー・カレッジに入学する。翌年に地方の私立学校へ移り、1869年にはダブリンの商人階級のカトリック子弟のための中央模範小学校に通う。1871年までの2年間はダブリン英語科学商業学校で送った。この間はアイルランド国立美術館で名画に親しむことが多く、母や姉たちと音楽教師とともに暮らし、音楽に囲まれて多くの名曲を暗唱するようになっていた。

批評家活動

[編集]1871年に学校を卒業してダブリンの土地仲介業者のもとで働き、有能さを発揮した。ロンドンで音楽教師として働き始めていた母と姉たちを追って1876年にロンドンへ出たが、母と親しい音楽評論家のゴーストライターなどの文筆による稼ぎはわずかで、父からの仕送りと母の収入に頼って生活しながら、大英博物館や国民美術館に通って知識を広めた。1882年にヘンリー・ジョージの講演を聴いたのがきっかけで社会主義に傾倒し、1884年にフェビアン協会が設立されるとただちに入会して、シドニー・ウェッブ夫妻らとともに実行委員、パンフレット作成、講演などに活躍した。

一方で、小説の執筆を1879年から続けていたが、認められることはなかった。1884年に社会主義雑誌『Today』が発刊されると「非社会的社会主義者」 (An Unsocial Socialist) 、「カシュル・バイロンの職業」(Cashel Byron's Profession) が連載され、1887年に宣伝雑誌『Our Corner』に「不合理の縁」(The Irratinal Knot) 、「芸術家の恋」(Love Among the Artist) が掲載され、ウィリアム・アーチャー、スティーヴンソン、ウィリアム・モリスなどに才能を認められた。

そのウィリアム・アーチャーの紹介で1885年から新聞『ベル・メル・ガゼット』(Pall Mall Gazette) で書評、翌年に『世界』(World) 誌で美術批評を1889年まで匿名で執筆する。1888年から『スタア』紙で音楽批評を、コルノ・ディ・バセット (Corno di Bassetto) という筆名で担当する。1895年から1898年に、フランク・ハリス編集の『土曜評論(Saturday Review)』で劇評を「GBS」の署名で発表。この頃、『イプセン主義精髄』『完全ワーグナー主義者』『芸術の健全性』などの評論も執筆した。

戯曲執筆と晩年

[編集]

当時はイギリスの近代劇が紹介され始めており、J.T.グレイン (J. T. Grein) による独立劇場 (Independent theatre) を支援していたウィリアム・アーチャーとショーは、合作した戯曲『やもめの家』を提供し、1892年に上演された。

続いて1899年に舞台協会 (Stage Society) に『分からぬものですよ』を提供する。ロイヤル・コート劇場 (Royal Court Theatre) で1904年から1907年にかけてのグランヴィル=バーカーによる新劇運動では、上演された32作品のうち11篇が『分からぬものですよ』『人と超人』などショーが提供したものだった。

創作活動に加えて、フェビアン協会での活動による多忙のために健康を害したが、ファビアン協会にいたシャーロット・ペイン=タウンセンド (Charlotte Payne-Townshend) の献身により回復し、1898年に結婚する。

1914年にウェスト・エンドで初めて興行的な成功を収める。1925年にノーベル文学賞を受賞する。初めは固辞していたが、賞金を寄付するという条件で受賞することになる。

晩年はエイオット・セント・ロレンスに移り住む。 1933年3月、妻シャーロットとともに来日。能に関心を示した[3]。1943年に妻が死去する。1950年に自宅庭園で樹木の手入れ中に転んで足を骨折して手術するが、帰宅後に腎臓浮腫が悪化して死去した。94歳没。遺言により、ショーと妻シャーロットの遺灰は混ぜ合わされ、庭園の小道に撒き散らされた。

アレクサンダー・テクニーク創始者のフレデリック・マサイアス・アレクサンダーの有力な支持者でもあった。

カナダのナイアガラ・オン・ザ・レイクでは、毎年数ヶ月にわたって、ショーとその同時代の劇作家の作品を上演するショー・フェスティバルが開催され、世界各国から人々が集まっている。

ショーの様々な顔

[編集]社会主義者

[編集]フェビアン協会に属する社会主義者であり、社会主義運動に深く関わる。文学者の枠を超えた反骨の知識人として積極的に発言(皮肉な警世家としても知られる)、長い生涯にわたって尊敬を集める。しかし、1930年代に大恐慌を受け資本主義国が軒並み不況に苦しむ中、ソビエト連邦はその影響を受けずに高い経済成長を達成したことを知り、「失業も階級もない理想の国家」と評したが、ショーとウェッブ夫妻のソビエト支持は保守層から非難を受けた。

ベジタリアン

[編集]ショーは菜食主義者であった。85歳の時、「私は現在85歳だが、これまでと同じように元気に仕事をしている。もうかなり長く生きたので、そろそろ死のうかと思っているのだが、なかなか死ねない。ビーフステーキを食べれば、ひと思いに死ねると思うのだが、私には動物の死体を食べるような趣味はない。私は自分が永遠に生きるのではないかと思うと、空恐ろしい気分になる。これが菜食主義の唯一の欠点である」と語ったことがあった。ちなみに彼は94歳まで健在であった。

劇評家

[編集]ショーは1895年以降に多くの劇評を書いたが、特に有名なのがシェイクスピアの劇についての評論である。当時はシェイクスピアを偶像化するような風潮があり、ショーはこれを「Bardolatry」と呼んで揶揄した。また、アクター・マネージャーによる上演が主流であったため、作品の大胆な改変がしばしば行われていたが、これも激しく非難した。一見矛盾するかに見える2つの行動だが、どちらもシェイクスピアを熟読し、心から愛するゆえのことであった。

ショーのコメントは毒舌と言われることもあり、しばしば誤解されているが、彼がシェイクスピアにいかに精通しているかを知れば、それが単なる毒舌ではないことは分かるはずである。ショーはシェイクスピアを超えるような劇を書きたいとも熱望していた。『シーザーとクレオパトラ』は、『ジュリアス・シーザー』に対抗して書いたものだが、『ピグマリオン』は『じゃじゃ馬ならし』に対抗したものではないかという説もある。また短編戯曲『ソネットの黒婦人』、人形劇『シェイクス対シェブ』などもある。

ファシズム

[編集]ショーは政治的シンクレティズムを志向するベニート・ムッソリーニに共感を覚えており、「社会主義は愛するが社会主義者は軽蔑する」とムッソリーニが語ったことにも同感していた。早い段階でファシズムの本質が反資本主義であることも見抜き、反ファシズム運動を求める動きには加わらず、教条的な社会主義者を「新しい教会(第三インターナショナル)を信じる人々」と批判している[4]。また『デイリー・ニュース』紙に寄稿した記事では、彼らの政策はイギリス労働党よりも明確に反資本主義的であり、そのことを考えれば「ムッソリーニを弱体化させることは私の仕事でもなければ、いかなる社会主義者の仕事でもない」と指摘している[4]。記事に対して、反ファシズム運動の立役者であったオーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーは猛烈な抗議を行った。アドラーの意見は「ファシストが暴力で政権を得た」という批判に集約されたが、ショーは「コミュニストたちも銃を撃ち、爆弾を投下することを躊躇わなかったではないか」と返し、同じ手段を用いながら革命に失敗したイタリア社会党の無能力さを指摘している[5]。

憤慨したアドラーがショーからの反論を公開すると、今度はイタリアからの亡命者で政治学者のガエターノ・サルヴェミーニが「ショーがイタリア旅行(ショーはストレーザの別荘で静養する習慣があった)で筋金入りのファシストにプロパガンダを吹き込まれている」と中傷した。ショーはサルヴェミーニに、私的な旅行であったことから特にファシスト政権側から連絡は受けておらず、「筋金入りのファシスト」にも会ったことはないと返答している[6]。また「ファシストが暴力革命に成功したのは軍や貴族、企業の支援があったからだ」との意見には、社会主義者が学ぶべきなのは反資本主義的なムッソリーニが「なぜ支援を取り付けられたのか」ではないのかと返している。中傷と理想論を繰り返すばかりのサルヴェミーニについて「政治的に見込みがないことを自ら暴露した」とし、「(彼の手紙は)ムッソリーニが自由を腐敗しつつある死体だと表現するようにさせた理由を説明している」と酷評している[6]。

ショーはムッソリーニを「ナポレオンほどの威信はないが、フランスのためにナポレオンが行ったことをイタリアのためにやっている」と好意的に評している[5]。

作品

[編集]代表作品

[編集]- 『ピグマリオン』(Pygmalion)(1913年初演)

- ガブリエル・パスカルによって1938年に映画化され、ショーはアカデミー脚色賞を受賞した。また、アラン・J・ラーナーによってミュージカル化され、『マイ・フェア・レディ』としてブロードウェーで大ヒットしたことは良く知られている。原作、ミュージカル共に、現在も世界各地で上演されている。

- 『聖女ジョウン』(Saint Joan)(1923年初演)

- それまで悲劇のヒロインとして描かれてきたジャンヌ・ダルクを、社会と葛藤する一人の人間として描き、1925年にノーベル文学賞を受賞した。1957年に映画化されている(監督:オットー・プレミンジャー、脚色:グレアム・グリーン)。

戯曲

[編集](執筆年、初演年)

- 『やもめの家』Widowers' Houses 1892年、1892年

- The Philanderer 1893年、1905年

- 『ウォレン夫人の職業』Mrs Warren's Profession 1894年、1902年、売春と結婚制度について論じ、劇場検閲制度によって上演禁止になった。日本語訳あり。

- 『武器と人』Arms and the Man 1894年、1894年

- 『キャンディダ』Candida 1895年、1897年、イプセンの『人形の家』に触発されて書いた作品。日本語訳あり。

- 『運命の人』The Man of Destiny 1895年、1897年、ナポレオンを登場させた喜劇。

- 『分からぬものですよ』You Never Can Tell 1896年、1899年、 日本語訳あり。

- 『悪魔の弟子』The Devil's Disciple 1897年、1897年、日本語訳あり。

- 『シーザーとクレオパトラ』Caesar and Cleopatra 1898年、1901年、シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』に対抗して書いた作品。日本語訳あり。ヴィヴィアン・リー主演で映画化された際、脚本も共同執筆している。

- 『ブラスバウンド船長の改宗』Captain Brassbound's Conversion 1899年、1900年

- The Admirable Bashville, or Constancy Unrewarded 1901年、1903年

- 『人と超人』Man and superman 1903年、1905年、モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』をモチーフにして書いた作品。

- John Bull's Other Island 1904年、1907年

- How He Lied to Her Husband 1904年、1905年

- 『バーバラ少佐』Major Barbara 1905年、1905年、人気上演作品の一つであり、映画化もされた。日本語訳あり

- Passion, Poison, and Petrifaction, or the Fatal Gazogene 1905年、1905年

- The Doctor's Dilemma 1906年、1906年

- The Interlude at the Playhouse 1907年、1907年

- Getting Married 1907年、1908年

- The Shewing-Up of Blanco Posnet 1909年、1909年

- Press Cuttings 1909年、1909年

- The Fascinating Foundling 1909年、1928年

- The Glimpse of Relity 1909年、1927年

- Misalliance 1910年、1910年

- The Dark Lady of the Sonnets 1910年、1910年

- 『ファニーの初めての劇』Fanny's First Play 1911年、1911年、匿名で発表したが、ショーが大衆に受け入れられるようになった作品。

- 『アンドロクリーズとライオン』Androcles and the Lion 1912年、1912年

- 『ピグマリオン』Pygmalion 1913年、1913年、ショーが劇作家として世に認められるようになった作品。1916年の単行本化時に「続編」が執筆された。

- 日本語訳 - 倉橋健訳 白水社 1966年、1967年

- Great Catherine 1913年、1913年

- The Music Cure 1913年、1926年

- O'Flaherty, V.C. 1915年、1919年

- The Ince of Perusalem 1916年、1919年

- Augustus Does His Bit 1916年 1919年

- Annajanska the Bolshevik Empress 1917年、1919年

- 『傷心の家』Heartbreak House 1919年、1920年、チェーホフ『桜の園』に刺激されて書かれ、中産有閑階級のの恋愛遊戯を描いた喜劇。

- 日本語訳 - 『悲しみの家』飯島小平訳 1941年、『傷心の家』飯島小平訳 新書館 1989年

- 『メトセラへ還れ』Back to Methuselah 1920年、1921年

- 日本語訳 - 『思想の達し得る限り』相良徳蔵訳、岩波書店、1931年

- Jitta's Atonement(Siegfried TrebitschのFrau Gitta's Siihneの英訳) 1922年、1926年

- 『聖女ジョウン』(または『聖女ジャンヌ・ダルク』)Saint Joan 1923年、1923年、映画化作品。

- 日本語訳 - 『福田恆存翻訳全集』文藝春秋に所収

- 『デモクラシー万歳!』(または『政治狂曲アップル・カート』)The Apple Cart、1929年、1929年

- 日本語訳 - 林健治郎訳 『演劇研究』1931年4-8月号、升本匡彦訳 白水社 1966年

- Too True To Be Good 1931年、1932年

- Village Wooing 1933年、1934年

- On the Rocks 1933年、1934年

- The Simpleton of the Unexpected Isles 1934年 1934年

- The six of Calais 1934年、1934年

- The Millionairess 1935年、1936年

- Cymbeline Refinished 1937年、1937年

- 『ジュネーヴ』Geneva 1938年、1938年

- In Good King Charles's Golden Days 1939年、1939年

- Buoyant Billion 1948年、1948年

- Shakes Versus Shav 1949年、1949年、人形劇

- Farfetched Fables 1950年、1950年

- Why She Would Not 1950年、未上演

- 『バーナード・ショー戯曲集 (上) フェミニズムの地平』 日本バーナード・ショー協会編 春風社 2024年

- 『バーナード・ショー戯曲集 (下) 民族主義と帝国主義の相克』 日本バーナード・ショー協会編 春風社 2024年

主な評論

[編集]- 1891年 『イプセン主義の真髄』(The Quintessence of Ibsenism )

- 1898年 『完全なワーグナー主義者』(The Perfect Wagnerite )高橋宣也訳 新書館

- 1928年 『知的女性のための社会主義と資本主義の手引き』(The Intelligent Women's Guide to Socialism and Capitalism )

- 1950年代に角川文庫で『資本主義・社会主義・全体主義・共産主義』全3冊が出版された。

注釈・出典

[編集]- ^ 世界恐慌期には実際にソ連を訪問している(『映像の世紀』第4集「ヒトラーの野望」、1995年6月17日)。

- ^ 「ショー翁 意識不明」『朝日新聞』昭和25年11月2日3面

- ^ 早大の演劇博物館を訪れる『東京日日新聞』昭和8年3月10日(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p592 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ a b ニコラス・ファレル & (2011), p. 289.

- ^ a b ニコラス・ファレル & (2011), p. 290.

- ^ a b ニコラス・ファレル & (2011), p. 291.

参考文献

[編集]- 『ショー名作集』鳴海四郎、中川龍一、貴志哲雄、倉橋健、小田島雄志、升本匡彦訳 白水社 1966年

- 日本バーナード・ショウ協会編『バーナード・ショウへのいざない Welcome to the Shavian World』生誕150周年記念出版 文化書房博文社 ISBN 4830110910

関連項目

[編集]- ghoti - "fish"と読む。英語の不規則なスペリングを皮肉ったショーの造語。

- イアン・ダンカン・スミス - 曾孫にあたる。

- サミュエル・ベケット級哨戒艦 - 4番艦の艦名が彼に由来する「ジョージ・バーナード・ショー」。

- 『ウィリアム・ウォルトン』- 映画化されたショーの戯曲『バーバラ少佐』(Major Barbara、1941年)の音楽を担当。

外部リンク

[編集]- 日本バーナード・ショー協会 (1971年設立)

- バーナード・ショウ名言集 (世界傑作格言集)

- プロジェクト・グーテンベルクにおけるジョージ・バーナード・ショーの作品[2]