利用者:カラ/sandbox

盧 世栄(ろ せいえい、1225年 - 1294年)は、大元ウルスに仕えた漢人官僚の一人。年月、暗殺された国の理財を重視する路線を引き継ぐ者として抜擢されたが、 内外の批判を集め僅か半年で失脚したことで知られる。

生涯

[編集]『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「盧世栄、大名人也。阿合馬專政、世栄以賄進、為江西榷茶運使、後以罪廃。阿合馬死、朝廷之臣諱言財利事、皆無以副世祖裕国足民之意。有桑哥者、薦世栄有才術、謂能救鈔法、増課額、上可裕国、下不損民。世祖召見、奏対稱旨。至元二十一年十一月辛丑、召中書省官与世栄廷辨、論所当為之事、右丞相和禮霍孫等守正不撓、為強詞所勝、与右丞麥朮丁、參政張雄飛・溫迪罕皆罷、復起安童為右丞相、以世栄為右丞、而左丞史枢、參政不魯迷失海牙・撒的迷失、參議中書省事拜降、皆世栄所薦也」

またアフマドが暗殺されたことによって、

1284年(至元21年)11月日、クビライらが留守中の大都でアフマドが暗殺されるという大事件が起き、更にこの暗殺事件をきっかけとして宰相人事の大移動が行われ、皇太子チンキムの側近であるコルコスンを首班とする新たな政権が発足した。これは皇太子チンキムによる。 なお、王渾や劉壁は「先は長くないと見通していた」[1]

盧世栄は大名路出身の漢人であったが、大元ウルスの朝廷でアフマド・ファナーカティーが権勢を振るっていた時期に賄賂により江西榷茶運使に任命されたと伝えられる[2]。 しかし後に罪を得て罷免され、またアフマドが暗殺されたことによって

日怨らが留守中の大都で阿が暗殺されるという大事件が起き、更にこの暗殺事件をきっかけとして宰相人事の大移動が行われ皇太子チンキムの側近であるコルコスンを首班とする新たな政権が発足した。そもそも暗殺事件自体がチンキムの意を受けて実行されたもののようであり、これによって政治の実権を握ったチンキムは事実上の君主(padishah)としておよそ3年に渡って君臨した。しかしチンキムによる統治方針はクビライの意に背くものであり、1284年(21年)11月日にコルコスン以下の宰相は一斉に罷免され、盧世栄らが新たに登用された(宮 346)。新たに登用された者達を推薦したのはウイグル人のサンガであり、特に盧世栄については「盧世栄は才があり破綻しかけた交渉制度の救済、課税額の増額を行い、上は国を裕福にし、下は民を損なうことなくできるでしょう」と述べて推薦したと伝えられる。

右丞となった盧世栄は即日交鈔制度の整備に取り掛かり、また翌日、右丞相のアントンとともに老幼・疾病を抱える民が困窮していることを理由に、衣食を供給することを上奏し、窓の裁可を得て実行に移されている。またある時は、官豪が必要以上に塩税を取り立てて民を苦しめていることを指摘し、改善案を提案して採用されている。

しかし盧世栄が右丞となって10日足らずで、御史中丞が盧世栄の罷免を求め、怒ったクビライによって逆に罷免されるという事件が起きた[3]。このほかにも、王や劉壁らが「先は長くないと見通していた」[1]。 1291年(至元28年) 正月日、[4]2月日、御史台は盧世栄ら中書省が行台を廃止し~を設置するよう要求したことに反対したが、窓は要請を却下した。 また日、御史台は再び行台廃止の撤回、及び盧世栄の罷免を請願したが、やはりクビライから却下されている。 またこの頃、盧世栄の発案によって〜という部署が新設され、〜は〜に それぞれ任命されている。

3月、

4月[4]皇太子チンキムによる

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「世栄既驟被顯用、即日奉旨中書整治鈔法、遍行中外、官吏奉法不虔者、加以罪。翌日、同右丞相安童奏『竊見老幼疾病之民、衣食不給、行乞於市、非盛世所宜見。宜官給衣糧、委各路正官提挙其事』。又奏懐孟竹園・江湖魚課、及襄淮屯田事。越三日、安童奏『世栄所陳数事、乞詔示天下』。世祖曰『除給丐者衣食外、並依所陳』。乃下詔云『金銀係民間通行之物、自立平準庫、禁百姓私相買賣、今後聴民間従便交易。懐孟諸路竹貨係百姓栽植、有司拘禁発賣、使民重困、又致南北竹貨不通;今罷各処竹監、従民貨賣收税。江湖魚課已有定例、長流採捕、貧民恃以為生、所在拘禁、今後聴民採用。軍国事務往來、全資站驛、馬價近増、又令各戸供使臣飲食、以致疲弊、今後除驛馬外、其餘官為支給』。既而中書省又奏『塩每引十五両、国家未嘗多取、欲便民食。今官豪詭名罔利、停貨待價、至一引賣八十貫、京師亦百二十貫、貧者多不得食。議以二百万引給商、一百万引散諸路、立常平塩局、或販者増價、官平其直以售、庶民用給、而国計亦得。』世祖従之。

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「世栄居中書未十日、御史中丞崔彧言其不可為相、大忤旨、下彧吏按問、罷職。世栄言『京師富豪戸釀酒酤賣、價高味薄、且課不時輸、宜一切禁罷、官自酤賣』。明年正月壬午、世祖御香殿、世栄奏『臣言天下歳課鈔九十三万二千六百錠之外、臣更經畫、不取於民、裁抑権勢所侵、可増三百万錠。初未行下、而中外已非議、臣請与臺院面議上前行之』。世祖曰『不必如此、卿但言之』。世栄奏『古有榷酤之法、今宜立四品提挙司、以領天下之課、歳可得鈔千四百四十錠。自王文統誅後、鈔法虚弊、為今之計、莫若依漢・唐故事、括銅鑄至元銭、及製綾券、与鈔參行。』因以所織綾券上之。世祖曰『便益之事、当速行之。』 又奏『於泉・杭二州立市舶都転運司、造船給本、令人商販、官有其利七、商有其三。禁私泛海者、拘其先所蓄宝貨、官買之;匿者、許告、沒其財、半給告者。今国家雖有常平倉、実無所畜。臣将不費一銭、但尽禁権勢所擅產鉄之所、官立鑪鼓鑄為器鬻之、以所得利合常平塩課、糴粟積於倉、待貴時糶之、必能使物價恒賤、而獲厚利。国家雖立平準、然無曉規運者、以致鈔法虚弊、諸物踊貴。宜令各路立平準周急庫、輕其月息、以貸貧民、如此、則貸者衆、而本且不失。又、隨朝官吏増俸、州郡未及、可於各都立市易司、領諸牙儈人、計商人物貨、四十分取一、以十為率、四給牙儈、六為官吏俸。国家以兵得天下、不藉糧餽、惟資羊馬、宜於上都・隆興等路、以官銭買幣帛易羊馬於北方、選蒙古人牧之、收其皮毛筋角酥酪等物、十分為率、官取其八、二与牧者。馬以備軍興、羊以充賜予。』帝曰:『汝先言数事皆善、固当速行。此事亦善、祖宗時亦欲行之而不果、朕当思之。』世栄因奏曰:『臣之行事、多為人所怨、後必有譖臣者、臣実懼焉、請先言之。』世祖曰:『汝言皆是、惟欲人無言者、安有是理?汝無防朕、飲食起居間可自為防。疾足之犬、狐不愛焉、主人豈不愛之?汝之所行、朕自愛也、彼姦偽者則不愛耳。汝之職分既定、其無以一二人従行、亦当謹衛門戸。』遂諭丞相安童増其従人、其為帝所倚眷如此。 又十有餘日、中書省請罷行御史臺、其所隸按察司隸内臺。又請隨行省所在立行枢密院。世祖曰:『行院之事、前日已議、由阿合馬任智自私、欲其子忽辛行省兼兵柄而止。汝今行之、於事為宜。』明日、奏陞六部為二品。又奏令按察司総各路銭穀、擇幹濟者用之、其刑名事上御史臺、銭穀由部申省。世祖曰:『汝与老臣共議、然後行之可也。』

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「二月辛酉、御史臺奏:『中書省請罷行臺、改按察為提刑転運司、俾兼銭穀。臣等竊惟:初置行臺時、朝廷老臣集議、以為有益、今無所損、不可輒罷。且按察司兼転運、則糾弾之職廃。請右丞相復与朝廷老臣集議。』得旨如所請。壬戌、御史臺奏:『前奉旨、令臣等議罷行臺及兼転運事。世栄言按察司所任、皆長才挙職之人、可兼銭穀。而廷臣皆以為不可、彼所取人、臣不敢止、惟言行臺不可罷者、衆議皆然』。世祖曰『世栄以為何如』。奏曰『欲罷之耳』。世祖曰『其依世栄言』」

中書省奏立規措所、秩五品、所司官吏、以善賈者為之。世祖曰『此何職』。世栄対曰『規畫銭穀者』。遂従之。又奏『天下能規運銭穀者、向日皆在阿合馬之門、今籍錄以為污濫、此豈可尽廃。臣欲擇其通才可用者、然懼有言臣用罪人』。世祖曰『何必言此?可用者用之』。遂以前河間転運使張弘綱・撒都丁・不魯合散・孫桓、並為河間・山東等路都転運塩使。其他擢用者甚衆。 世栄既以利自任、懼怒之者衆、乃以九事説世祖詔天下:其一、免民間包銀三年;其二、官吏俸免民間帯納;其三、免大都地税;其四、江淮民失業貧困・鬻妻子以自給者、所在官為收贖、使為良民;其五、逃移復業者、免其差税;其六、鄉民造醋者、免收課;其七、江南田主收佃客租課、減免一分;其八、添支内外官吏俸五分;其九、定百官考課升擢之法。大抵欲以釈怨要譽而已、世祖悉従之。 既而又奏『立真定・濟南・江淮等処宣慰司兼都転運使司、以治課程、仍立條例、禁諸司不得追攝管課官吏、及遣人輒至辦課処沮擾、按察司不得檢察文卷』。又奏『大都酒課、日用米千石、以天下之衆比京師、当居三分之二、酒課亦当日用米二千石。今各路但総計日用米三百六十石而已、其奸欺盜隱如此、安可不禁。臣等已責各官増旧課二十倍、後有不如数者、重其罪』。皆従之」

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「三月庚子、世栄奏以宣徳・王好禮並為浙西道宣慰使。世祖曰『宣徳、人多言其悪』。世栄奏『彼入状中書、能歳辦鈔七十五万錠、是以令往』、従之。四月、世栄奏曰『臣伏蒙聖眷、事皆委臣。臣愚以為今日之事、如数万頃田、昔無田之者、草生其間。臣今創田之、已耕者有焉、未耕者有焉、或纔播種、或既生苗、然不令人守之、為物蹂踐、則可惜也。方今丞相安童督臣所行、是守田者也。然不假之以力、則田者亦徒勞耳。守田者假之力矣、而天不雨、則亦終無成、所謂天雨者、陛下与臣添力是也。惟陛下憐臣』。世祖曰『朕知之矣』。令奏行事之目、皆従之。

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「世栄居中書纔数月、恃委任之專、肆無忌憚、視丞相猶虚位也。左司郎中周戭与世栄稍不合、坐以廃格詔旨、奏而殺之、朝中凜凜。監察御史陳天祥上章劾之、大概言其『苛刻誅求、為国斂怨、将見民間凋耗、天下空虚。考其所行与所言者、已不相副:始言能令鈔法如旧、弊今愈甚;始言能令百物自賤、今百物愈貴;始言課程増至三百万錠、[4]不取於民、今迫脅諸路、勒令如数虚認而已;始言令民快楽、今所為無非擾民之事。若不早為更張、待其自敗、正猶蠹雖除而木已病矣』。世祖時在上都、御史大夫玉速帖木児以其状聞、世祖始大悟、即日遣唆都八都児・禿剌帖木児等還大都。命安童集諸司官吏・老臣・儒士及知民間事者、同世栄聴天祥弾文、仍令世栄・天祥同赴上都」

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「壬戌、御史中丞阿剌帖木児・郭佑、侍御史白禿剌帖木児、參政撒的迷失等、以世栄所伏罪状奏曰『不白丞相安童、支鈔二十万錠。擅升六部為二品。效李璮令急遞鋪用紅青白三色囊転行文字。不与枢密院議、調三行省万二千人置濟州、委漕運使陳柔為万戸管領。以沙全代万戸寗玉戍浙西吳江。用阿合馬党人潘傑・馮珪為杭・鄂二行省參政、宣徳為杭州宣慰、餘分布中外者衆。以鈔虚、閉回易庫、民間昏鈔不可行。罷白酵課。立野麵・木植・磁器・桑棗・煤炭・匹段・青果・油坊諸牙行。調出縣官鈔八十六万餘錠』。丞相安童言『世栄昔奏、能不取於民歳辦鈔三百万錠、令鈔復実、諸物悉賤、民得休息、数月即有成效。今已四閱月、所行不符所言、銭穀出者多於所入、引用憸人、紊乱選法』。翰林学士趙孟傳等、亦以為『世栄初以財賦自任、当時人情不敢預料、将謂別有方術、可以増益国用。及今觀之、不過如御史所言。更張之機、正在今日。若復恣其所行、為害非細』」

『元史』巻205列伝92姦臣盧世栄伝,「阿剌帖木児同天祥等与世栄対於世祖前、一一款伏。遣忽都帯児傳旨中書省、命丞相安童与諸老臣議、世栄所行、当罷者罷之、更者更之、所用人実無罪者、朕自裁処。遂下世栄于獄。十一月乙未、世祖問忽剌出曰:『汝於盧世栄有何言』。対曰『近漢人新居中書者、言世栄款伏、罪無遺者、獄已竟矣、猶日養之、徒費廩食』。有旨誅世栄、刲其肉以食禽獺。

脚注

[編集]参考文献

[編集]

郢州の戦いは、1264年(景定5年/至元元年)にモンゴル帝国と南宋との間で行われた戦闘。正確には郢州城そのものは戦場とな

前年に漢水流域の襄陽城を奪取していたモンゴル軍は、漢水沿いに長江本流まで至り、その後は長江本流沿いに東進して南宋の首都臨安を目指す戦略を立てた。一方、南宋側もモンゴル軍の侵攻を予測し、襄陽から漢水を下る際の要衝である郢州の防備を固めた。郢州を直接攻略するのを困難とみたモンゴル軍は、郢州の西方を大きく迂回するルートを選び、

概要

[編集]1273年、モンゴル軍が長江中流域最大の要衝である襄陽城を陥落させたことにより、クビライは遂に南宋領への全面侵攻を決意した。この頃、南宋側は首都臨安の北方(両淮地域)に主力を集中させており、モンゴル側はこれを避け襄陽から長江沿いにひ東進する戦略を取った。

9月13日、バヤンを総司令とする南宋侵攻軍は襄陽城に集結し、漢水に沿って進軍を始めた。郢州から20余りの塩山にてモンゴル軍は南宋側の偵察隊と接し、~らがこれを吸っている9月20日、塩山に陣を引いたバヤンは、ここで始めて郢ザの備を把握した。すなわち、郢州は浸水北岸の都市であるが、確定は対岸に「城を築き、更に水上には大型の艦船数十を鎖でつないで浮かべ、完全に水上での航行を防いでいた。この地を守る張世界は更に弩砲も持ち込であり、モンゴル側の降伏勧告を一蹴した。

モンゴル側も万全の備えのなされた郢州を直接攻撃するのは自殺行為であるてるし、代わって注目したのが郢州西方の黄家湾であった。黄家湾にも南宋側は黄家管壁に宇宙を置いていたが数は少なく、更に増水によって南方の藤湖とつながっていた。 そこで、アジュらはまず家を奪取した上で、藤湖を経て郢州を大きく迂する形で洪水の下流に出る作戦を提案した。

1264年4月3日(丁未)、南宋朝廷はモンゴル軍の侵攻に対する対策として、夏貴を四川安撫制置使・知重慶府・四川総領・夔路転運使に任命して四川方面に派遣した[1][2]。四川に赴任した夏貴はまず対モンゴルの最前線である渠州に兵糧を届けるよう都統の王甫に命じ、自らはモンゴル側の前線基地である虎嘯山を攻撃することを計画した[1][3]。夏貴による虎嘯山の包囲計画はモンゴル側にも伝わっており、同年6月に万戸の石抹乣札剌が命を受けて元帥のキプチャク(欽察)を援軍として虎嘯山に派遣している[1][4]。

この頃、虎嘯山にはモンゴルに仕える張庭瑞が5千の兵とともに駐屯しており、夏貴とその配下の張珏・万寿・孫立らが数万の兵を率いて虎嘯山を包囲すると、籠城戦を開始した[1][3][5]。当初、張庭瑞配下の諸将は出城して決戦を挑むべきでると主張したが、張庭瑞は「敵軍は我が方の10倍近く多く、我らが往けば殲滅されるであろう(彼衆十、我往則殱矣)」と述べ、援軍要請を行うとともに籠城に専念することを決めたという[6][5]。張庭瑞は砲撃によって柵が破られると牛馬の革を広げて大樹にかけ柵がわりにし、また水攻めによって水不足となると人畜の溲(小便)を煮沸してしのぐなど、様々な手をこらして南宋軍の攻撃を耐え凌いだ[5]。

数ヶ月にわたる包囲戦の末、遂に元帥のキプチャク(欽察)が派遣した趙匣剌、焦徳裕らが援軍として到着した[6]。援軍の到着を知った張庭瑞は「敵軍は我らが怯懦で出戦することはないと思っているだろう」と述べ、1500の兵を500名ずつ3隊に分け、夜襲を仕掛けた[6][5]。時を同じくして焦徳裕も配下の兵卒に一人あたり3つもの松明を持たせ、実態以上に兵数を多く見せかけた上で夜襲を行った[6][7]。夜間に内外から予想外の攻撃を受けた夏貴軍は敗走し、張庭瑞は都統の欒俊・雍貴・胡世栄ら5名を捕縛・殺害する功績を挙げ、モンゴル側は全体で1千の首級と1万を超える馬畜・兵仗を獲る大勝利となった[6][5]。張庭瑞は激戦の中で全身に何カ所も傷を負ったが[5]、趙匣剌は敗走する南宋軍を追撃して新明県(現在の四川省広安)まで至り、30余りの首級を得ている[6][8]。

なお、虎嘯山の戦いを巡る記述は史料によってやや異なり、張庭瑞の伝記である「張公神道碑」には「援軍が積極的に戦おうとしなかった(援至不敢前)」とあるが[5]、これは張庭瑞の功を強調するためのもので史実とは異なると考えられる[9]。また夏貴の伝記である「夏公神道碑銘」には「監軍の呼延徳が成都への援軍のため兵を移すことを乞うたため、昝万寿・孫立らとともに虎相(虎嘯山)を去って潼川に向かった」とあり[3]敗戦のことを明記していないが、これも夏貴にとって不名誉な事実を隠蔽したものとみられる[9]。

脚注

[編集]- ^ a b c d 李 1988, p. 900.

- ^ 『宋史』巻45理宗本紀5,「[景定五年夏四月]丁未、以夏貴為枢密都承旨・四川安撫制置使兼知重慶府・四川総領・夔路転運使」

- ^ a b c 『申齋集』巻8夏公神道碑銘,「明年、命公帥兵入蜀、尅復成都、開蜀閫為重慶前閫、調兵船入渠江、運渠糧至虎相城下、糧不能逹。公以計命都統王甫一鼓而進、糧逹渠州、方率兵船会張珏併力攻虎相城下有日、監軍呼延徳乞移兵牽制潼州人馬之援成都者、公即調昝万寿・孫立等去虎相徃潼川。是歳、宋理宗崩、度宗即位」

- ^ 『元史』巻5世祖本紀2,「[至元元年]六月乙巳……宋制置夏貴率兵欲攻虎嘯山、敕以万戸石抹乣札剌一軍益欽察戍之」

- ^ a b c d e f g 『牧庵集』巻20張公神道碑,「明年、詔元帥府全師戍清居、賜金符、俾参其府幕。……用兵開達、以虎嘯山闞渠江、可絶二州漕塗。詔公為帥府先鋒、使将五千人城之、旬日而営塁儲侍皆完以充。制使夏貴集四川兵数万囲之。諸将勉宜速戦、公曰『無庸、彼衆十、我往則殱矣』。可遣間取援帥府、湏至為図。今惟有分地死守以老之、吾不為主而為客耶。敵礮吾壁、当所皆穿、築柵捍之。柵連壊、乃離柵為堵、虚本不築、裂牛馬革衣、大樹縻之、令可去来。礮至則偃、已乃復植。敵以城不可井、必資澗飲、泉出甚微、下薪土実之。公沸人畜溲溺釡中、入土以泄其臭。人日数合、吻皆創裂。終夜行塁、至於立寐。如是踰月、援至不敢前。公下令曰『敵䇿吾怯不出、必厳外而懈内。今与之角、可必逞志』。分千五百人為三、夜擣貴営、果大崩潰、禽斬都統欒俊・雍貴・胡世栄等五人、馘首千、遺委資械万計以遁。公亦身負数創。功聞、加賚之沢、挙軍覃焉。授奉議大夫、守髙唐州」

- ^ a b c d e f 李 1988, p. 901.

- ^ 『元史』巻153列伝40焦徳裕伝,「中統三年、李璮平、世祖命徳裕曲赦益都。四年、賜金符、為閬蓬等処都元帥府参議。宋臣夏貴囲宣撫使張庭瑞于虎嘯山、実薪土塞水源、人無従得飲。帥府檄徳裕援之。徳裕夜薄貴営、令卒各持三炬、貴驚走、追及鵝谿、馘千人、獲馬畜兵仗万計。陞京畿漕運使」

- ^ 『元史』巻165列伝52趙匣剌伝,「趙匣剌者、始以父任為千戸、佩金符。中統三年、守東川。四年、宋夏貴以兵侵虎嘯山寨、元帥欽察遣匣剌率兵往禦之、貴敗走、追至新明県、斬首三十餘級」

- ^ a b 李 1988, p. 903.

参考文献

[編集]警告: 既定のソートキー「こしようさんのたたかい」が、その前に書かれている既定のソートキー「ろ せいえい」を上書きしています。

孟 祺(もう き、? - ?)は、モンゴル帝国(大元ウルス)に仕えた漢人官僚の一人。東平四傑

概要

[編集]巻 160 列伝 47 孟祺キ:

孟祺の曾祖父は〜の地位にあった人物で、死刑に相当する罪状で捕らえられてきた者達について、公正な審理を行って死罪を免じたという逸話が残されている。また祖父の~、父の~はみな金朝の進士であった。孟祺もまた幼い頃から文書を綴ることを得意とし、奇童と呼ばれていたという。1230年(庚寅 /正大7年 )に進士となり、~の地位を授けられたが、

孟祺は宿州符離の富裕な家に生まれ、父親の孟仁は儒学を修めた人物として知られていた。1232年(壬辰)、金朝の首都開封がモンゴル軍の包囲を受けると、孟仁は家族と共に戦乱を避けて黄河の北に渡り、濟州魚台で石天禄に召し抱えられるに至った[1]。

1246年(丙午)よりモンゴルに仕えて〜に任じられ、長安に移住した。 クビライが即位した後の1262年(中3年)には~の地位を授けられた。 至元年間の初めに初めてクビライに召し出され、~の整備等を行うよう進言したという。

そこで、クビライは孟祺を〜に任じて宗廟の祭祀にかかる事務を委ねている。 その後、病を得て長安に戻ると~に任じられたが、1267年(至元4年)に64歳にして亡くなった。

孟祺は幼いころから聡明で儒学を学んでいたため、父とともに東平に移住すると、この地方を治める厳実が開いた東平府学に入った。

『元史』巻160列伝47孟祺伝,「祺幼敏悟、善騎射、早知問学、侍父徙居東平。時厳実脩学校、招生徒、立考試法、祺就試、登上選、辟掌書記。廉希憲・宋子貞皆器遇之、以聞于朝、擢国史院編脩官。遷従仕郎・応奉翰林文字、兼太常博士。一時典冊、多出其手。至元七年、持節使高麗、還、称旨、授承事郎・山東東西道勧農副使」

『元史』巻160列伝47孟祺伝,「十二年、丞相伯顔将兵伐宋。詔選宿望博学・可贊畫大計者与俱行、遂授祺承直郎・行省諮議。久之、遷郎中、伯顔雅信任之。時軍書填塞、祺酬応剖決、略無凝滞。師駐建康、伯顔以兵事詣闕、政無大小、祺与執政並裁決之。及戦焦山、宋軍下流。祺曰『不若乗勢速進、以奪彼気』。如其言、遂大破之。伯顔聞之、喜曰『不意書生乃能知兵若是』。諸将利虜掠、争趨臨安、伯顔問計、祺対曰『宋人之計、惟有竄閩爾。若以兵迫之、彼必速逃、一旦盜起臨安、三百年之積、焚蕩無遺矣。莫若以計安之、令彼不懼、正如取果、稍待時日耳』。伯顔曰『汝言正合吾意』。乃草書、遣人至臨安、以安慰之、宋乃不復議遷閩」

『元史』巻160列伝47孟祺伝,「先是、宋降表称姪、称皇帝、屢拒不納。祺自請為使、徵降表。至則会宋相于三省。夜三鼓、議未決、祺正色曰『国勢至此、夫復何待』。遂定議。書成、宋謝太后内批用宝、携之以出、復起謝太后於内殿、取国璽十二枚出。伯顔将親封之、祺止之曰『管鑰自有主者、非所宜親、一有不謹、恐異時姦人妄相染污、終不可明』。遂止」

『元史』巻160列伝47孟祺伝,「江南平、伯顔奏祺前後功多、且言祺可任重。有旨褒陞、授少中大夫・嘉興路総管、佩虎符。祺至、首以興学為務、創立規制。在官未久、竟以疾解官、帰東平。至元十八年、擢太中大夫・浙東海右道提刑按察使、疾不赴。卒、年五十一。贈宣忠安遠功臣・中奉大夫・參知政事・護軍・魯郡公、諡文襄。子二人遵、遹」

脚注

[編集]- ^ 『元史』巻160列伝47孟祺伝,「孟祺字徳卿、宿州符離人。世以財雄鄉里。父仁、業儒、有節行。壬辰、北渡、寓濟州魚台、州帥石天禄礼之、辟兼詳議府事」

参考文献

[編集]警告: 既定のソートキー「もうき」が、その前に書かれている既定のソートキー「こしようさんのたたかい」を上書きしています。

『元史』巻28英宗本紀2,「[至治三年春正月]辛酉、禁故殺子孫誣平民者。增置兵部尚書一員。四川行省平章政事趙世延、為其弟訟不法事、繫獄待對、其弟逃去、詔出之。仍著為令:逃者百日不出、則釋待對者。命樞密副使完顏納丹・侍御史曹伯啟・也可扎魯忽赤不顏・集賢學士欽察・翰林直學士曹元用、聽讀仁宗時纂集累朝格例。敕:「常調官外不次銓用者、但陞以職、勿陞其階。」

『元史』巻28英宗本紀2,「[至治三年五月]壬寅、雲南行省平章政事忽辛坐贓杖免。詔中外開言路。置慶元路嶧山縣、[17]增尉一員。徙安寨縣於龍安驛。

『元史』巻29泰定帝1「[泰定元年三月]庚子、欽察罷為陝西行臺御史大夫。以四川行中書省平章政事囊加台兼宣政院使、往征西番寇參卜郎」

滋溪文稿 卷二十三 元故資政大夫中書左丞知経筵事王公行狀 [天暦]二年春正月……是月明宗皇帝立于朔方命文宗居皇太子宫於是遣大臣奉寶璽北迓近侍復有求除拜賞賚者公曰俟天子至議之近侍不悦皇太子寶以上都變擾莫知所在至是更鑄新寶近侍請大其製公曰此寶當傳儲嗣不敢踰舊制也初陜西省臺請命上都而四川行省隔在西南平章曩嘉特因繕兵自守廷議調兵誅之公曰蜀逺恐不能知可遣使諭之如果方命兵之未晚曩嘉特果來朝時近侍爭求籍沒妻孥貲産公曰古者罪人不孥沒入家貲者所以彰有罪也未有利人妻孥貲産而併殺其人者也近侍聞之益怒譛詆日甚八月明宗上仙

『元史』巻32文宗1「[天暦元年十一月]丙戌、作水陸會。以阿魯灰帖木児等六人在上都欲舉義、不克而死、並賜贈諡、卹其家。燕鐵木児言:「晉王及遼王等所轄府縣達魯花赤既已黜罷、其所舉宗正府扎魯忽赤・中書斷事官、皆其私人、亦宜革去。」従之。敕趙世延及翰林直學士虞集製御史臺碑文。遣諸衞兵各還鎮。別不花罷。命有司追理上都官吏預借俸。遼王脱脱之子八都聚黨出剽掠、敕宣德府官捕之。四川行省平章囊加台自称鎮西王、以其省左丞脱脱為平章、前雲南廉訪使楊靜為左丞、殺其省平章寬徹等官、称兵燒絕棧道。烏蒙路教授杜巖肖謂「聖明繼統、方內大寧、省臣當罷兵入朝、庶免一方之害」、囊加台以其妄言惑眾、杖一百七、禁錮之。

『元史』巻32文宗1「[天暦元年十二月]戊午、詔:「被兵郡縣免雜役。禁釀酒、弛山場河濼之禁;私相假貸者、俟秋成責償。蒙古・色目人願丁父母憂者、聽如舊制。」御史臺言:「囊加台拒命西南、罪不可宥、所授制敕、宜従追奪。」中書省臣言:「今方許囊加台等自新、則御史言宜勿行。」従之。

『元史』巻33文宗2「[天暦二年]壬申、遣近侍星吉班以詔往四川招諭囊加台。癸酉、命中書省・宣徽院臣稽考近侍・宿衞廩給、定其名籍。以遼陽省蒙古・高麗・肇州三万戶将校従逆、舉兵犯京畿、拘其符印制敕。罷今歲柳林田狩。復鹽制每四百斤為引、引為鈔三錠。四川囊加台乞師于鎮西武靖王搠思班、搠思班以兵守関隘。 丁丑、四川囊加台攻破播州猫児埡隘、宣慰使楊延里不花開関納之。陝西蒙古軍都元帥不花台者、囊加台之弟、囊加台遣使招之、不花台不従、斬其使。中書省臣言:「朝廷賞賚、不宜濫及罔功。鷹・鶻・獅・豹之食、舊支肉價二百餘錠、今增至万三千八百錠;控鶴舊止六百二十八戶、今增二千四百戶。又、佛事歲費、以今較舊、增多金千一百五十両・銀六千二百両・鈔五万六千二百錠・幣帛三万四千餘匹;請悉揀汰。」従之。中(正)〔政〕院臣言、[1]皇后日用所需、鈔十万錠・幣五万匹・綿五千斤。詔鈔予所需之半、幣給一万匹。賑大都路涿州房山・范陽等縣饑民糧両月。己卯、以冊命皇后、告于太廟。庚辰、賜潛邸說書劉道衡等四人官従七品、薛允等十六人官従八品。辛巳、起復中書左丞史惟良為御史中丞。上都官吏、惟初入仕及驟陞者黜之、餘聽敍復。以御史臺贓罰鈔三百錠賜教坊司撒剌児。壬午、以陝西行臺御史大夫阿不海牙為中書平章政事。皇兄遣常侍孛羅及鐵住訖先至京師、賞以金・幣・居宅、仍遣內侍禿教化如皇兄行在所。播州楊万戶引四川賊兵至烏江峯、官軍敗之。八番元帥脱出亦破烏江北岸賊兵、復奪関口。諸王月魯帖木児統蒙古・漢人・答剌罕諸軍及民丁五万五千、俱至烏江。癸未、遣宣靖王買奴往行在所。

丙戌、皇兄明宗即皇帝位於和寧之北。四川囊加台焚雞武関大橋、又焚棧道。命中書省錄江陵・汴梁郡縣官扈従者三十四人、並陞其階秩。陝西大饑、行省乞糧三十万石・鈔三十万錠、詔賜鈔十四万錠、遣使往給之。大同路言、去年旱且遭兵、民多流殍、命以本路及東勝州糧万三千石、減時直十之三賑糶之。奉元蒲城縣民王顯政五世同居、衞輝安寅妻陳氏・河間王成妻劉氏・冀寧李孝仁妻寇氏・濮州王義妻雷氏・南陽郄二妻張氏・懷慶阿魯輝妻翟氏皆以貞節、並旌其門。 『元史』巻33文宗2「[天暦二年]二月己丑、曲赦四川囊加台。 壬辰、囊加台據雞武関、奪三叉・柴関等驛。癸巳、遣翰林侍講學士曹元用祀孔子於闕里。囊加台以書誘鞏昌総帥汪延昌。 丁酉、遣晉邸部曲之在京師者還所部。囊加台以兵至金州、據白(工)〔土〕関、[2]陝西行省督軍禦之。樞密院言:「囊加台阻兵四川、其亂未已、請命鎮西武靖王搠思班等皆調軍、以湖廣行省官脱歓・別薛・孛羅及鄭昂霄総其兵進討。」従之。戊戌、命察罕腦児宣慰使撒忒迷失将本部蒙古軍、會鎮西武靖王等討四川。諸傭雇者、主家或犯惡逆及侵損己身、許訴官、餘非干己、不許告訐、著為制。頒行農桑輯要及栽桑圖。 丙午、囊加台分兵逼襄陽、湖廣行省調兵鎮播州及歸州。 癸丑、諸王月魯帖木児等至播州、招諭土官之従囊加台者、楊延里不花及其弟等皆來降。 『元史』巻33文宗2「[天暦二年三月]丙戌、囊加台所遣守隘碉門安撫使布答思監等降於雲南行省。 『元史』巻33文宗2「[天暦二年夏四月]己亥、湖廣行省參知政事孛羅奉詔至四川、赦囊加台等罪、囊加台等聽詔、蜀地悉定、諸省兵皆罷 『元史』巻33文宗2「[天暦二年八月]戊戌、四川囊加台以指斥乘輿、坐大不道棄市 『元史』巻33文宗2「[天暦二年冬十月]辛卯、燕鐵木児率羣臣請上尊號、不許。雲南行省立元江等處宣慰司。申飭海道轉漕之禁。籍四川囊加台家產;其黨楊靜等皆奪爵、杖一百七、籍其家、流遼東。封太禧宗禋使禿堅帖木児為梁国公

(なお、1235年に作成された耶律楚材の詩文には「侍皇儲」 という記述があり、かつてはこの「皇儲」を kucu の子 siremun を指すものと考えられていたが、 siremun はこの時僅か5歳であり、年齢からしてもカシと見なすのがふさわしいと考えられる。 カシが漢文の造形が深かったという逸話も、耶律家とカシに交流があった傍証となる。更に、耶律鋳の詩も 「第五太子」に言及されている (王 2005.65頁)。)。

この記述について、王国維は「伝聞之誤」とし、箭内亙は『集史』等でオゴデイの後継者として目されていたのは第3子クチュであったと明記されることを根拠に、クチュに関する情報を誤って記したものと見なしてきた。しかし近年、王暁欣は①初期モンゴルの制度は不確定な状況にあり、クチュが後継者として目されていたことがそのままカシが太子であったことの否定材料とはならない、②カシの第2皇后モゲ所生説が正しければ確かにカシは出自の面で有利であり、またチンギス・カンの西夏征服に因んで「河西」と名づけられたこと、死後に「河西」の呼び名が禁止された逸話はカシが特別扱いされていたことを示唆する、③ 「黒」の著者は 1232年と1235-1236 年に使いしているが、先述したようにカシは1233年3月~1234年死去と推定され、 「1234年まではカシが太子」「1235 年以後は出が太子」という情報が錯そうした可能性がある(王 2005.64頁)。 ④ 「筆甫」 ⑤耶律楚材の文集)。

オゴデイ・カアン紀 カダアン条 Rawshan1373,p631/Thackston2012,p220/余大鈞・周建奇1985,357頁 チャガタイ・ハン紀 バラクのホラーサーン遠征に従軍 Rawshan1373,p755/Thackston2012,p262/余大鈞・周建奇1985,357頁 チャガタイ・ハン紀 ジャイフーンの戦い Rawshan1373,p770/Thackston2012,p267/余大鈞・周建奇1985,357頁

Rawshan1373,p1072/Thackston2012,p323/余大鈞・周建奇1985,357頁

Rawshan1373,p627/Thackston2012,p218/余大鈞・周建奇1985,357頁

Rawshan1373,p714/Thackston2012,p323/余大鈞・周建奇1985,357頁

} 備の父輔はもと金朝に仕えていたがモンゴルに降り、それ以後漢人世侯の張柔に仕えるようになった人物であった。備は輔が亡くなった後に千戸の地位を継承し、張柔の命を受けて口に駐屯した。ある時、南宋軍は二十の雲梯を以て口を攻略しようとしたが、 備は兵を率いて南宋軍を撃退し、この功績により憲宗より~を下賜された。 1255年(乙卯)、再び命を受けて父の職を継承し、また順大路の支配を兼ねた。 1261年 (中統2年) に~の地位に昇格となり、1262年(中続3年)には更に〜の地位に移った。1263年 (中統4年)には万戸の地位を授かり、張柔配下の軍を一部継承して州に駐屯した。この時、南宋軍が~方面に進出しようとしていたため、備がこれを撃退している。 1265年(至元2年)に〜の地位を授けられ、 1269 年 (至元6年)には~とされた。1270年(至元7年)には~に任命されたが病を理由に現地には赴任せず、 1271 年 (至元8年)からは、ついで〜の地位を授けられて以後喪陽城の包囲戦に加わるようになった。1272年(至元9年)、州に移って水陸の運送を兼ね、南宋兵が糧食を運搬しているのを察知するとこれを破って運搬船を奪うことに成功している。この功績により、後に入観して~を下賜されている。1274 (年至元 11 年)、再び~ の地位を授かり、劉整の軍を率いて州に駐屯した。南宋の夏貴が州には備えがないと思い込み侵攻してくると、備はその油断をついて大いに南宋軍を破り、この功績により~を下賜されている。襄陽城の陥落後、バヤンを総司令とする南宋領侵攻が始まると、 備は左翼の諸軍を率いて従軍し、まず州を目指した。南宋側は二つの城を築き数千もの戦船を布陣させることでモンゴル軍の侵攻を阻もうとし、船の乏しい備も苦戦を強いられた。しかし備は〜を経由して~を攻め、また aju 率いる軍団が渡河に成功したことにより要衝の~が陥落した。この功績により備は~を下賜され、陥落したばかりの〜の守りを命じられた。1275 年(至元12年)からは〜の配下に入って湖南方面に侵攻し、州の戦いでは大砲で右手を負傷し、流れやを左肩に受けても戦い続ける奮戦を見せた。これによって南側の~が戦死し、残った〜は投降を申し出た。1276年(至元13年)には〜の地位を得て~を守り、1277年(至元 14 年)には~の叛乱軍を平定している。1278年(至元 15年)、〜の地位を授かり ~等の地域で逃亡中の~を追走している。1279年(至元 16年)、中央に召喚されて〜に任命され、慶元に赴任した。1281年(至元8年)に都元帥の地位を再び授けられ、1283年(至元 20年)に〜に改められ〜の盗賊を討伐した。1285年(至元22年)、~に任命され、1286年(至元23年)に〜とされた。1287年(至元24年)に引退し、 その17年後に病で亡くなった。 管如徳の父はもと南宋の将であったが州の陥落とともにモンゴルに降り~に任命された人物で、この時管如徳も同時に~に任命されている。1275年(至元12年)には捕虜となってしまったが、同輩7名とともに護送者の油断をついて脱出に成功し、父のもとに戻った時には 「これぞまことに我が子である」と喜ばれたという。その後、クビライに謁見すると、クビライは「このように父に対して孝を尽くすならば、我に対しても必ず忠を尽くすであろう」と述べて自らの側近とした。この頃、クビライの前で2つの強弓を同時に引いて見せたことや、狩猟中に馬では越えられないような大溝に自らの衣服で浮橋を作った逸話が知られ、後者の時には「」の称号を授けられている。またある時、クビライが「我は何を以て天下を得たと言えるか。逆に南末は何を以て滅びたと言えるか」 と問いかけると、管如徳は「陛下は福徳で以て勝利されました。裏陽・樊城は南宋の喉元と言える要衝でしたが、喉元を塞がれれば亡びは免れません」と答えたという。 管如徳の回答をよしとしたクビライは国書 (モンゴル文)を学ぶよう命じ、その後~の地位を授けられた。1275 年 6月からはバヤン、 何ら率いる大軍が南宋領への全面侵攻を開始し、管如徳も先鋒軍の一員としてこれに加わった。への戦いでは夜通しで奮戦し南宋側の~を捕虜とすることで南宋兵を潰走させる功績を挙げている。同年7月、焦山江に進んで夏貴率いる軍団を破り、南宋軍から奪った〜は全ての下に送られた。この勝利がクビライの下に報告されると、クビライは管如徳を賞するよう命じたという。モンゴル軍が鎮江に至ると、管如徳は周辺諸城に投降を呼びかけ、ほとんどの守将が戦わずして降った。バヤンが南米の首都臨安を占領した後、 周辺一帯に投降を促す者を選抜しようとした所皆が一致して管如徳を推薦した。そこでバヤンの命を受けた管如徳は紹興諸郡を投降させることに成功し、この功績を聞いたクビライは宝刀を管如徳に下賜した。この後の戦闘で宝刀は次第に欠けていき、後に管如徳はクビライに入観したときにその旨を報告したが、クビライはかえって奮戦の証であるとして褒めたたえたという。その後、~に任命されたものの、法制が未整備であったことや日本遠征に旧南宋兵を転用することなどが重なって統治に難航したとされる。1283年(至元20年)にはクビライより江南の民(=旧南宋民)にまだ叛意はあるかと問われ、以前は生活が不安定であったが、連年豊作が続いたことで今や不満を持つ者はいない、と回答したとされる。 1287年(至元24年)からは~に移り、更を追放して統治を刷新したため民は大いに喜んだという。またこの時、~で叛乱が起こったため、管如徳が諸将を指揮してこれを討伐している。 1289年(至元26年)に~の地位に移ったが、この頃〜が州で叛乱を起こしたため、管如徳が命を受けてこれを討伐することになった。集まった諸将は直接~の本拠を衝くことを主張したが、管如徳はただでさえ大軍の招集によって疲弊している民にこれ以上負担をかけるわけにいかないと述べ、使者を派遣し改めて投降を促した。〜は大軍を召集しながらなお交渉による投降を勧める管如徳に誠意を感じ、遂に~は10騎余りとともに~に赴き投降を申し出た。これを受けて〜は〜の処刑を主張したが、 管如徳が諫めて止めさせたという。その後、44歳にして亡くなった。息子の〜は〜の地位に至っている。 なお、1461年(天順 5年)2月に建てられた 「教諭康公墓誌」には「前元至正年始」に康日文という陝西恐昌府出身の人が大理地方に移住し、段氏から土地を賜って 「八百宣窓司」 の職を授かったとの記述がある(もっとも、モンゴル朝廷は現地人に官職を与えることはあっても、モンゴル人を始め現地民以外に八百にかかる官職を受けた記録は皆無であるため、康日文が八百宣慰司の公的な官職を与えられたとは考えにくい。唐立は康日文が八百と雲南の官署の間に立って文書のやり取りを行う、秘書的な職務を行っていたのではないかと推測している。)(唐2017.16 頁)。 康日文の存在については他のどの史料にも言及されないものの、まさに 1346年(至正6年)に韓部=Phayu が大元ウルスに使者を派遣した頃に聞に赴任した人物とみられる(唐2017.16頁)。 同碑文には「烟障を避けるため、冬に赴任して夏に回帰した(因避姻療、 冬任夏回)」とあり、康日文は必ずしもラーンナーに常駐していたわけではないようであるが、康目文の赴任はモンゴルの影響力が八百に及んだ象徴的な出来事と言える (同碑文によると康目文の一族は雲南の中でも辺境地区 (八百もその一つであった)の官を与えられたと考えられるかもしくは段氏一族の教育係に採用されており、漢文訓読能力が見込まれて任用されていたことが窺える (唐 2017.17頁。)。 董文忠神道碑 公諱文忠字顔誠真定藁城人董世不可遠系其考諱俊材太祖以兵略金地由農畝将鄉民万衆来帰官以龍虎衛上将軍左副元帥知中山府事時太尉史忠武公兄河北西路都元帥天倪開閫真定其倅武仙殺元帥家百口據真定叛而臣金太尉集兄散卒復之仙走壁雙門夜又襲入太尉惟与故侍衛親軍都指揮李伯祐投䟦渉塹奔藁左副聞亂已艤舟滹沱即馬入藁合力再復之仙走壁抱犢旋踰河太宗以太尉為真定河間東平濟南大名五路万戸左副長千夫従追義宗帰徳薄北門而陳左右皆陂澤太尉以無戰地為言首帥薩竒蘇布哈不従而大将蘇布特自汴召太尉計事金縱兵撃没其軍左副死事夫人李氏九子公次居八諸兄鞠友之憲宗即位明年壬子年二十有二始入侍世祖潜藩承㫖王文康公鶚言詩教問公能乎對曰臣少読書惟知入則竭力以事父母出則致身事君而已詩非所学従征南詔其兄平章忠献公文炳耻不得従自藁将家僮二百騎追之大軍深入矣路経吐蕃戰而後逹纔餘數騎已未伐宋王師臨江与忠献率勇士百人乘鵃䑠先濟教遣他将舟師繼之三㨗得敵蒙衝百艘遂圍鄂上正宸極中統之元置符寶局以公為郎後官奉訓大夫居益近宻上嘗不名惟第呼董八亦異數也而公不為容悦随時献納中禁事秘外多不聞挙所可知如至元二年安圖以右丞相入領中書建陳十事言忤天聽公曰丞相由勲閥王孫夙以賢聞今其始政人方延佇傾耳而所請若是後何以為乃従旁代對懇悃詳切如身條是䟽者始得報可八年侍講徒單公履欲行貢挙知上于釋崇教抑禪乘是隙言儒亦有是科書生類教道学類禪上怒已召先少師文献公司徒許文正公与一左相庭辯公自外入上曰汝日誦四書亦道学者公曰陛下每言士不治経究心孔孟而為賦詩何関修身何益為国由是海内之士稍知従事実学臣今所誦皆孔孟言烏知所謂道学哉而俗儒守亡国餘習求售已能欲錮其説恐非陛下上建皇極外修人紀之頼也事為之止君子以為善于羽翼斯文十一年以大師南伐民困供億奏蠲常嵗他名之征後燕見降将問宋所由以亡皆曰賈似道当国薄武人而惟文儒之宗武人怨之故大師至外而疆場内而京都莫有闘志釋甲投戈帰命恐後上問公其言何如公曰似道薄汝而君則爵以貴汝禄以富汝未嘗汝薄也而以有憾而相移怨而君不戰而坐視亡国如臣節何似道薄汝豈以逆知汝曹不足恃為一旦用乎上深善之詔徙大都獵戸郢中奏止還貧弱者弛收官鬻田器之税聴民自為以勧本富民會患多盜敇苟犯皆殺無赦所在繫纍充牣犴獄公言今殺人于貨与窃一錢直上鈞死一㫁不属憯黷莫甚恐于陛下致祥之気好生之徳多所干傷敇革之或漢人毆国人傷又或告太府属盧某盗監監布上命殺以懲衆言言今刑曹于囚罪入死者已有司辞猶必詳讞是事未可因人一言遽寘重典宜付有司薄責閲実以俟後命乃遣近臣圖門覆傷公覆監布告毆得誣杖遣之監布葢太府始受端外皆有羡尺適上方工官有需其人惜毀成端㫁以給非身利而為也降㫖原之責侍臣曰方朕怒際卿曹皆結喙非董八啓沃朕心則殺是非辜必竊竊取議中外矣賜金尊曰用旌卿直儲皇亦曉宮臣曰方壓以雷霆而容止話言暇不失次卒矯以正実人臣難能者太府属摯而泣謝曰鄙人腰領賴公以全公曰吾雅非知子其必拯諸阽危者蓋与国平刑非期予見徳也其返而摰自安圖北伐犯法臣阿哈瑪特獨用国柄盗弄威福衆立親黨懼平章廉布憲復相為防其私表以右丞行省江陵者踰年公奏希憲昭代名臣今端揆虚席尚多不可久使居外以孤人望宜蚤賜環従之十六年十月乙亥還自万寿宮祝釐所奏曰陛下始以燕王為中令樞宻使纔一至中書後冊儲皇累使明習軍国事者十有餘年終守謙抑非不奉明詔也亦朝廷処之未極其道夫事已奏裁而始啓白為人臣子惟有唯黙避任不敢以命令可否制敕而已以臣所知曷令有司啓而後聞其有未安㫁以制改則理順而分不踰必不敢辞責元良矣其日尽前省院䑓臣将百人上面諭曰自今庻務聴皇太子臨决而後入聞尋語儲皇以八宗植国本者其識勿亾礼部呂昌元請立門下省封駁制敕以絶中書風曉近習奏請之源上鋭欲行之詔庭臣雜議怒承㫖少保王文忠公磐曰如是益事汝不入告而使南土後至之臣言之用学何為必今日開是省庭臣三日始奏公為侍中兼其属多至數十人其臣弗便也入言陛下将别置省斯誠其時得人則可寛聖心以新民聽今聞盗詐之臣与居其間言多目公公恚辯曰上每稱臣不盗不詐今汝顧臣而言意実在臣其顯言盗詐何事上出奏者公猶愬不止且攻其賊国之姦上曰朕自知之彼不汝言也然終忌公得君清慎無過莫可指以為報者乃以楮鏹万緡為寿求歡擯棄不取忠献公卒官中書左丞故太傅巴延公表其可相上使嗣為公曰臣兄有戡定南土之労位是則可臣暬御居中宣何力焉而可嗣為十八年陞局為典瑞監郎為卿官以正議大夫俄授資徳大夫僉書樞宻院事卿如故始不従蹕留居大都儿宮籞城門直舍徼道環衛營屯禁兵太府少府軍器尚乘等監皆領焉兵馬司旧隸中書併付公将權臣累請奪還中書不報始大明殿皆資遼右浮海濕材有司急其成功遽丹漆之不能十年叩之皆抨然中空為抽二十餘極比乘与遠壯加其旧是冬十月二十有五日雞鳴入直忽踣家庭気息奄奄上遣中使持藥投救不及遂絶傷怛不已猶覬其息敕勿速斂五日乃匶且知公圖書外無他居積賻錢數千万儲⿱等是以十月六日帰𦵏其鄉髙里先塋従始至終実三十年征伐蒐田無地不従凡乘輿衣服鞶帶藥餌大小無慮數百十橐靡不司之中夜有需不湏燭索可立至前風雨寒暑饑渇駿奔心無怠萌口絶勩語属属乎惟以執事不恪獲譴為懼故能滋久眷寵彌深上中嵗多足疾一日樞宻院奏軍務上卧晝可公在御榻枕扶而跽比終奏日已移晷屏気肅肅曽不流盻他日院臣言始吾以公居中而逸烏知其労如是在他人不可一日彊志勉力為者何可幾及何可幾及公曰君所見特是時吾固日雞一鳴而跽燭入而出後或長直四十日不至家夜雜妃嬪候侍休寢榻下上呼之方憊熟寐不応命妃蹴興之妃不敢前上詈曰董八誠愛之専敬慎之至事朕踰父汝以妾母kao蹴之何嫌而為是拘拘其感孚聖心得是見与有挙一世億万維人所未能者為臣則然其在家出門弟弟敦宗賢賢信友淵毅而明炳遜恭而易直倫理之間人文粲然元臣故老奉朝請者上所存問及有欲言皆由公伝達權幸不敢讒危之及是則皆出涕几筵曰哀哉若人曽未終寿而不淑自兹君側失正人矣一貴戚獨曰天乎世無吾曹千人誠不加少而奪公帰耶下至傭人販夫亦失聲投業後二十有一年当大徳辛丑今天子言念其功贈光禄大夫司徒封寿国公謚忠貞配顧氏従封寿国夫人聖語褒揚六珈増麗男五人士珍中書省㕘知政事某以門功令保定之曲揚某内供奉某未仕女三人長適太尉子中書左丞彬中蚤卒季適中書左丞張公子集賢大学士某男孫五人未仕女孫六人長由其姑帰史氏故又適左丞子某餘㓜在姆士珍将銘墳道持遼陽行省㕘政王公思廉之狀遠走江東而以訪燧義有二焉一以其伯仲父忠献与故㕘知政事翰林承㫖文用与公由先少師儲邸旧学命之不官必曰先生一于燧嘗同受学司徒文正公且与今忠献子其兄江浙行省右丞士選相好実再世契奚言而辞銘曰在易六位以爻居四上承五君多懼之地於皇前聖与天巍巍神明其變雷霆其威公三十年日侍帷幄出入起居不辱于數初匪智計其身包周臣職克脩敬慎無尤天府其観曰郎典寶其自任重引君当道不剛悻悻不柔容容揆義為中闕焉彌縫或攻聖学異教之似公曰其言皆孔孟氏彼去其実務華詞章為利達資何関倫常足明其心斯道力衛展与朋黨弭禍于未父子之間進説多艱庶政既先国本泰山其入告内無是為大他随事陳罔遺于外其非廷尉獄由平反施今必臧等乎納言姦窳滔天庭伐其慝雖未即誅中劇矛㦸黄髪番番致臣而家嵗時存問天語柔嘉晚書宥宻瑞監仍柄何天不弔年過知命前聖終之賻以送終嗣聖功之追爵上公人臣寵光至是焉極矧子廊廟清劭執徳無石維年竹帛豈夷頼乖体聲其以是詩。 題劉将軍墨 芝山山前湖水春行人尚說劉将軍将軍百戰能百勝髙興獨與烟霞親平生横槊三千首流落知為幾人有殘篇忽向嗣侯看燕山落日天風寒 送薛𤣥卿 裁雲以為裳製霧以為衣朝辭赤墀下日暮歌采薇世味淡如水髙情誰可希還持江南夢送子山中帰 白雲山八詠 白雲隱岫 靄靄天際雲還自青山起昨夜為雨帰今日青山裏 緑野芳春 平原藹初緑時鳥變芳聲還同世外客閒看齊民耕 古塔標峯 浮図上空翠遥望是層峯落日照峯頂化為千丈龍 憨泉灌圃 流泉清且甘誰遣姓為憨搰搰抱瓮者泉頭仍結庵 楚山秋霽 坐對連峯曉悠悠楚国秋山中深幾許時約白雲遊 石人晚照 何人化為石朝朝還暮暮只見亂山晴不知石人処 棠店霜晴 霜凋棠梨樹爛爛如春花日照樹間屋晃然成綘霞 菟村夜雪 楚国但荒榛子文無故宅年年村中獵雪上扵菟跡 送白雲平章帰故山 賜姓出朝班今朝始是閒恩隆光禄貴名配白雲山進退君臣際聲名宇宙間岩花千万樹日夜待公還 蕭山図 廻首江西最上遊山随人姓尚為蕭客行天下三十載家住溪南第幾橋日冷雲松朝漠漠月明風谷夜迢迢夢回枕上聽春雨記着東園長藥苗 送榮上人帰洛陽白馬寺 榮公遊上国又向洛陽帰白馬開新寺緇塵濯舊衣吟詩江月冷振錫野雲飛此去千餘里無令消息稀 鄧教授致仕還江東 積学今成老遺榮不待年帰心彭蠡外客思薊門前孤棹随飛鳥長河合暮蟬知機誠可尚忽别獨愴然 送慧心和尚 或坐或行無不可一來一往本難期滿輪明月天如水正是孤舟到岸時 四駿図 四馬同一槽同槽已蹄齧豈不愛神駿所貴還在徳題李宗師所蔵李仲濱李雪庵趙子昻墨竹 李侯㳺戯竹三昧葉葉枝枝分向背却憶王猷徑造時一㸃清風驚百代雪庵筆力老且堅神蔵氣宻如枯禪繁霜彫林雪積野虚堂宴坐方寂然最後數竿更森竦髙節猶含老龍種一枝欲費百金求松雪道人世所重羡君一朝得三絶五月對之若氷雪我但従君覓竹栽滿植中庭貯秋月 謫仙捉月図 牛渚磯前白錦袍蛾眉亭外月初髙江波滿眼如平地醉倒長舟一世豪 祖生得母 二十八年南北阻三千里外死生疑一朝見母唐州地昨日官軍破賊時 貢士鄒国祥挽詞 開闢乾坤後浮沉呉楚間著書成白首把酒看青山空憶鄉書薦惟求聖代閒京華聞永已南望一長澘長沙李主簿棄官隱居東湖孺子祠側築齋曰仰髙寄題 一尉髙安政已佳桂陽拂袖更長沙簿書期會諸君足泉石山林兩鬢華賴有蘇卿餘舊圃况依徐孺作隣家仰髙堂上琴書罷自灌畦蔬種好花 題宋復古古木寒泉 老樹倚寒泉空山鎻翠烟麻源三谷裏白雪小樓前地僻無人到神交有畫傳題詩自惆悵何日問帰船 李叔行成都寓居万竹亭 岷江之西雪嶺東蠶茨溪頭万竹中孤亭已去世人遠髙節惟応君子同兄弟一家皆玉立子孫千古更清風四松寂寞浣花里却笑﨑嶇子美翁 李仲濱風竹横披 平生着処惟栽竹為愛干雲度雪姿何似卷中三五箇閒来舒卷看參差 次韻解安卿石假山 夜騰光怪晝生輝數尺嵌岩舊見稀欲献楚王憂刖足怕逢織女誤支機斜当明月偏宜照近逼紅塵不敢飛中慶堂中蓬島客相㸔不覺戀柴扉 畫馬 耳峻蹄髙目有隅肉𩯣磊磈立奚奴承平誰用千金買空使閒人畫作図 畫牛 東華塵裏度年年每見春風憶故園曾是江南新雨過閒看稚子引烏犍 釣䑓図 先生只合桐江老幸有生涯釣與農偶被羊裘勾引去客星早已不相容 桃江図 大仰山前宿雨餘桃枝江口正樵漁何人乞得身無事賸買雲山小結廬 山水図 誰能如此住相對兩忘情屋上青山色𥦗前流水聲 墨竹 舊篠斜依石新梢怒出林平生讀書処手種盡成隂 睡鳬図 紅蓼不禁霜雙鳬夢正長世人那得似江海永相忘 滕王閣図 幾度滕王閣凭䦨看晚晴西山與南浦相送復相迎 蕭御史取稧帖図 稧帖屋梁上世人那得知不闗蕭翼黠自是老僧癡 笓子墨跡 北去南来鬢已皤⿰木莭 -- 櫛風沐雨閱人多謾誇編竹能除垢奈此蕭蕭短髮何 塔海布哈孝行詩 治定功成万化開遐方驚見産竒材養生送死如東魯致樂遺榮類老萊礼豈専為中土制孝元根自本心来北堂日永萱花好安得千金佐寿杯 呉君載挽詞 竹罷繁霜徑蘭摧白露庭不堪垂老日頻作故人銘生世無中寿傳家謾一経最憐帰故里何処望儀刑 濠梁劉孝子詩 濠梁孝子劉将軍名在乾坤旌在門少年攻戰策殊勲袵席干戈獨好文父死寝苫仍枕土母疾減年兼剔股阿母孀居五十年阿兒孝行俱千古西園種李生李枝東園種桃桃滿蹊将軍之孝天所知世世子孫還似之 韓滉牧牛図 農為天下本万世此心同晴日開図畫方知宰相功 李氏八十詩 憶昔申公八十餘故人曾為辦安車太平天子思文治會向山中訪礼書 題龍眠二図 孔訪萇𢎞 聖人何常師小技亦有道至今図畫中若聴文王操 曹楊讀碑 以彼禍賊深遇此智識淺道旁十六字方爾較近遠 夏可軒挽詞 身分栖雲壑名誰動玉墀神仙付兒子詩礼自吾師瀛舘徒云貴山翁元不知清風蓬島在何用紼謳為 范氏貞節 海内傳貞節誰如范母賢八旬寿者相五十寡居年門有名王表家多勝士篇里閭增嘆羡詩礼見曾𤣥 王氏節婦 鄆城王氏孝且慈年未三十身孀居上有姑章下二雛仰事俯育何勤劬二雛已長姑章沒四十餘年心玉雪二雛食禄母亦亡天地茫茫眼垂血大兒棄官守墳墓小兒奉檄還当去一家孝友誰能似王氏世世還如此 題劉武敏公整子墀学臣字說後 衣冠儀羽立丹宸百辟師師学藎臣獨羡世家家訓在清風千載鎮如新 王生大字筆 王生袖有筆如椽早自通州道者傳笑我蒼蒼頭已白不闗太極冩雲烟 寿李右丞八十一歳 富貴康强八十餘当階上馬不須扶已知忠孝千年寿况復升平一事無案上楞伽閒每讀杯中醽醁醉仍呼雲山滿眼春如海争羡朱顔照白鬚 安氏積善堂 大同有安氏積善人皆聞食比黔敖敬粟無秦晋分遺金且不愛負劵常對焚止酒猶好客居肆仍尚文雲霞暎髙誼蘭桂延清芬天道苟可憑有報寧非君農人力菑畝繼之還在勤 雲中四老図 白髮雲中老衣冠有古風婆娑松竹裏莫是採芝翁 樂廷玉西村 南土信云美西村還是家侵㝷新歳月夢寐舊桑麻汶泗青山遠荆呉白日斜政成聊自樂繞屋種名花 畫兔 足撲速眼迷離嬌兒宛頸雌雄随安知擣藥明月裏夜夜天寒月如水 李澤節義詩 母知柏舟誓兒知麥舟恵節義萃一家慈孝非二致天書爛爛照里門李氏之徳難具論母寿八千為秋春兒身富貴及子孫老夫作頌天応聞 劉氏濟美堂 燕山有徳門孝義子傳孫家誦同居樂人懐必報恩酒香花氣合琴静樹隂繁濟美堂中客無忘劉氏言 春江小景 翠栁紅桃春滿天鴛鴦鸂鶒亂平川東風閱遍閒花草惟有人無再少年 訪友松竹居図 流水青山净似苔竹松多処有樓䑓只愁寒夜来相訪雪擁重門唤不開 周文矩畫髙僧試筆図 南康遺墨紹興題京国傳看白髪時一片古屏秋似水山僧把筆未曾知 白鶴図 昻昻十八鶴云是宣和冩長鳴月滿臯四顧天垂野相従上寥廓三嘆非仙者 周介夫稽中堂 紛綸接構勞反覆梏亡患伊人炯獨立髙堂啟清晏四壁惟詩書前榮或濱饌時従退食際發此喟然歎前瞻慮已遠却顧懽猶緩暗室儼有臨春氷凛将泮㝠求天下本歘見古人面清風日正髙明月夜方半持之応万物至理何由畔 題趙子昻畫羅司徒家雙頭牡丹並蔕芍藥 並蔕連枝花亂開冲和元自主人培集賢学士春風筆更冩天香入卷來 葉処士挽詞 君在山中住青山深復深泉聲傍户細樹色過墻隂接竹惟澆藥看松亦抱琴如今無復見空有夜猿吟 送戴道士住天台 君承恩命住天台万壑千峯繞綘䑓門外霞川浮溟涬杯中雲海接蓬莱時同野鶴看桃去或領山猿採藥廻三十年前吾亦到舊題応入白雲堆 題召秀才孟陽処士詩卷 孟陽処士入京師身著山中舊補衣坐對王侯常極論行逢水石忽如帰韓康賣藥逃名姓陶令休官覺是非何似行蔵随所遇無心処処可忘機 題趙敬甫先徳詩 君不見趙侍御大父昔宰元城日恵政旁洽四海聞身死百姓負土𦵏至今猶號県家墳又不見趙侍御祖母袁氏遭亂離獨抱前母之子棄己兒孤兒哀哀草間啼冦盗滿眼若不知兩兒俱全天與之豈知孤兒孫絶類更離羣出入耳目股肱地吸為凜秋嘘為春一朝天子賜恩寵白日赫赫懸髙旻上公大国及祖父漏泉之澤無涯津乃知為善必有報当時未必求報如今人嗟哉侍御何以報永以忠孝書諸紳 朱陵别館図 悠悠清川動靄靄朱陵曉宿霧猶空濛行雲方縹緲谷深嘯隂虎峯髙礙晴鳥応有仙人來巢居謝塵擾 何澄馬 畫馬非真馬猶擅千金價南山猛虎多安得馳之射 宋学士所蔵五馬図 朝飲幽并暮秣呉龍膺鳯脊紫方矑承平得此寜無用可惜人間只畫図 李仲濱為劉明遠畫竹 李公畫竹真天成踈枝宻榦皆有情偶然縦筆作長幅颯颯坐覺聞風聲古松偃蹇連蒼柏怪石崔巍如積鐵李公心事劉子知歳晚相期飽霜雪 王氏貞節 李家孀婦王家女翠柏為心未云苦故廬蕩盡起新廬子為県官女有夫一生孝敬無與比徳被親婣照閭里紛紛薄俗安可論幾人玉雪懐終始 重送戴道士〈并序〉 余既作霞川詩送戴君提㸃其所稱述翰林従事邵生為余言如此後數日太常博士虞伯生来言君所適者越也非天台所謂霞川乃在桃源盖用以自號者請更賦 被命將居越扁舟指会稽海雲迎棹起江月照人低有道蟠龍虎無生混鶩雞霞川随処是何必武陵溪 一初 一従何処起初自幾時名昨夜山中夢梅花雪乍晴 南陽太守射虎図 一箭何妨一害除使星帰進兩𤣥珠欲知太守忠勤事請看南陽射虎図 題晉寜申氏家慶図 申家盛徳暎当時家慶図中始見之盡出槖金援滯獄潜輸囊米濟隣飢已驚賢婦能齊寿復見名郎有七兒最是舍旁覉旅者感恩猶自說流離〈右軍帖吾有七兒一女皆同生〉 題呉閒閒擬剡図 和風翼輕舟平碕䕃嘉樹依依流芳在渺渺層波去未知図畫情稍叶滄浪趣真人與道息宇宙随所寓季真亦已遠陳迹寜足慕環樞本無方矧有濟勝具何許川上亭政在会心処 劉恩州挽詞 籍籍甘陵守依依白下民甘棠初蔽日宰樹已経春昆寵家留譜龔黄代有人須知清白吏名徳久逾新 李伯時馬 龍眠畫馬真是馬一疋猶当万金價參差粉墨見龍媒渇飲長江栁隂下我今老病無所求但願早賜帰林丘肩輿飽飯百不憂閒看稚子騎犂牛 折枝桃榴図二首 長眉添粉重媚臉醉春暄百囀東風裏如何獨不言西国移根早瑶池染露新青禽舊相識来送鳯城春 謝安對奕図 晉代衣冠不可尋空餘畫史筆間心東山絲竹西州淚却是羊曇恨最深 郭熈小景 一路秋光百里溪行人行急趂前期船頭别有鳴琴客仰面青天信所之 雪晴図 沙際風廻雪乍晴偶然雙鴈下青㝠山禽共嚮木居士不見靈芝一朶生 夏珪山水 隠者多依泉石間結廬相對共幽閒誰知泉石更多事日夜鬬聲来撼山 趙大年小景 疋馬衝寒踏落花杏園深処曲江涯何如相對風軒坐喚得漁船傍酒家 賜帰後讀趙閒閒遂初園八詠 得閒已羡閒閒早得去何妨去去遲偶讀先生遂初賦扵今不愧八篇詩 韓滉田家移居図 韓公豈獨丹青妙出入周旋足令猷坐擁荆呉兵百万不忘田舍有漂流 饒陽葛文元嘗題詩真定趙定国臨碧亭西壁上重來則穿壁之竹覆之矣為賦一絶 臨碧亭中題壁処重來花鳥総無言惟餘亭下青青竹透壁穿墉護墨痕 樂府 漢宮春 寿劉中齋尚書 記得年時向爛柯山上問訊山君神仙当日機杼付與何人猿驚鶴怨道烟雲久暗楸紋秪有箇留侯好在玉梁千尺峥嶸 老子当筵国手曽看書賭墅决策推枰而今長垂衫袖卷却機心後先翻覆一従他局面虧成旁観者不求他訣只從乞與長生 喜遷鶯寿大人〈四月七日〉 天南天北記歳歳今朝白雲凝目遥想羣仙擗麟作脯鶴馭丹霞三谷此日癡兒多幸引領諸孫盈屋齊綵服對緑隂紅子緩斟醽醁 和睦保吾門一家詩礼箇是生籙官不在髙名何必大無用滿堂金玉但願太平無事日用莫非天禄従今去㸔寿如磐石鬢鬚長緑 酹江月 寄寿京山宣慰叔 歳時荆楚渺淮海相望竹林清逸挂了豸冠帰去也側耳中郎消息見說旌旗行春江上也報帰來日嬋娟千里如今猶共天北 応是南国甘棠緑隂新長未放春風歇料得清香凝燕寝兵衛森然畫㦸回首塵蹤轉篷未了又欲馳京陌浩歌金縷殷勤遥寄銅狄 木蘭花慢寿忠齋〈三月廿七日〉 春光明媚日万紅紫鬬芳菲筭幾許韶華脂銷粉褪蝶懶蜂稀誰如半山解道道緑隂幽草勝花時天與誕生元老寿延長占佳期 功名富貴轉頭非滋味総曽知且鸞坡鳯掖文章議論玉珮瓊琚癡皃那知許事須安排名字作〈去聲〉公師豈識遼東帰鶴只今寿国元龜 臨江仙 寿崔中丞〈四月十日〉 永日緑隂庭院静最憐紫燕翩翩舊巢已堕不堪黏主翁情愛重親手捲朱簾恰則五龍同浴仏崧髙又報生賢殷勤深意倩誰傳呢喃如對語富貴出長年 又〈有序 四月廿五日〉 予生之辰先養𮐃学士旬日亦既拜臨江仙曲之賜謹次韻為養蒙寿且賀新除 卷起黄庭聴寿曲蒙齋可賀綿綿安排機会實闗天生辰今日是新命此時傳宣室曾聞前席語偉哉龍象初筵斜飛取勢玉堂仙太平遲公等大拜定今年 養蒙詞附 臨江仙曲仰為座主雪樓相公先生寿 前幕下士張伯淳頓首再拜 白雪樓頭清晝永新來喜事連綿朱明緑暗麥秋天繡衣何日去丹荔已香傳前夜團團明月好清光留照華筵錦囊随処地行仙庭椿闗望眼同慶八千年 青玉案寿趙方塘学士〈五月五日〉 昌陽初薦長生醑又好日逢重五緑鬢神仙家玉署每年今日綵鸞齊駕排日歡初度今年天上恩榮異道寿也還他富細葛香羅難比數醺醺醉了卿卿一笑巧結同心縷 沁園春〈并序〉 五峯大卿寄示所和繡江參議沁園春詞一以退為髙一以進為忠二者皆是也區區愧未之能焉倚歌而和情見乎辭 十載京華騎馬聽雞自憐闊踈㸔春風葵麥敷舒如此故園桃李憔悴知歟要乞閒身聊追故歩雪艇烟簑一釣夫君恩重却許令便養欲去躊躇竹西凖擬寜居詠不到娉娉嫋嫋餘又橋邉巷口燕尋舊壘天東海角月上新衢尸素有慚澄清無補豈不懐帰畏簡書堪時用得卿如卿法吾自吾廬 金縷歌寿大人 新月溶青荔望天邉寿星一㸃白雲千里又是吾翁初度日兩見童顔十四多綘県老人一歳想得姑仙麟脯宴進蟠桃滿引霞杯醉羣玉樹可人意癡兒未了公家事喜此中堂名繡綵晨昏如侍著箇斑衣渾欲舞却把寿巵遥跪祝翁寿三山一似已潔清香凝寝処奉安車弭節徐徐至就禄養看孫戯 沁園春 和王寅夫樓居妙曲兼致惜别意 天上仙人只愛樓居真成故常自五雲深処乗風冉冉三神山畔弭節陽陽醉裏乾坤閒中歳月興到謝家春草塘凭髙望㸔塵間万事翻覆蒼黄好留此意要荒想坡老風流肯獨当况日邉紅杏空迷蝶夢眼前緑樹嬌囀鶯簧明媚時光温柔地氣倘可栖遲老是鄉花神訴怨春帰閬苑自有天香 清平樂 以茗芽㯶扇寿長樂尉弟〈四月三日〉 潮來潮往百里遥相望喜見夘君初揆度好寄海南拄杖 蕭然四壁坡翁要求黄木無従受用一般苦味奉揚千載清風 品令 寿譚公植提学〈九月十日〉 黄花的皪更着意粧秋色三神山外九仙峯頂輝騰奎璧聚遠樓髙人在青雲千尺 輕車屴崱度窈窕穿丹碧翠橙香沁玉醪春艶笑摩銅狄數㸃梅花己報調羮消息 滿庭芳 寿曽勁節 天地為爐崐岡欲燼此君興味何長深林蒼雪特地作清凉甲刃摐摐陣裏翠旌纛佩玉鳴璫須知道生來有節晚歳更昻蔵詩人閒品藻似衛公九十淇水徜徉任風花髙下蝶亂蜂狂有客長途苦暍貪美䕃欲買陂塘推門去何妨枕藉三万六千場 青玉案 寿趙定宇 梅花盃酒年年早有箇詩人未老恰則蛾眉新月巧人間春信水邉仙影共約今宵到 少年回首都休道筭只有紅泉快幽抱贏得池塘閒夢草堂開二樂客添一笑長似梅花好 金縷歌寿胡澗泉憲僉〈二月七日〉 八桂帰来後又十年泉紅澗碧蟠桃春曉老子精神真滿腹合借福星当道怎長寄東臯舒嘯是則顛厓人渇想奈一川風月多情好攀琪樹拾瑶草 耆英洛社尊胡杲問何当棕鞋桐㡌率先九老歳月天長留石磴此約他時須早定分我香山歌笑未論桑田滄海事比諸公他日猶年少政恐有鋒車到 摸魚兒 寿燕五峯右丞 記江梅向來輕别相逢今又平楚東風小試南枝暖早已千林烟雨春幾許向五老仙家移下瓊瑶樹溪橋驛路更月曉堤沙霜清野水踈影自容與 平生事幾度含章殿宇隔花么鳯能語苔枝夭矯蒼龍瘦誰把氷鬚細數千万縷簇一㸃芳心待與和羮去移宮換羽且度曲傳觴主人花下今日慶初度 五峯詞附 繡使雪樓先生歌摸魚詞華余初度次韻敬謝盛心荒唐愧甚 又浮生平年六十登樓悵望荆楚出山寸草成何事閒却竹烟松雨空自許早摇落江潭一似琅琊樹蒼蒼天路謾伏櫪心長䘖図翅短歳晏欲誰與 梅花賦飛堕髙寒玉宇剛腸還寜馨語英雄操與君侯耳過眼羣兒誰數霜鬢縷秪夢聽枝頭翡翠催帰去清觴飛羽且細酌盱泉酣歌郢雪風致美無度 水龍吟 次韻謝五峯 不知今夕何年飛來五老峯頭月清輝無限殷勤回照歳寒蒼雪冩入宮商鋪成紈素盡情誇說倚胡床老矣若為消得除却是杯中物自笑半生長客正沉思故林幽樾兒童驚走龍鸞雜還兩山排闥風雨蕭蕭氷霜耿耿相看髙節問此君学和龍吟水底幾時成闋 漁家傲 次韻謝郭西埜僉事 出世自憐居仏後眼前万境真何有曲調最新情却舊重湖右林宗一笑同擕手 西埜有雲初出岫浮空肯学纎絺縐須信此中無雨久君識否老夫只羡無官守摸魚兒 次韻盧踈齋憲使題歳寒亭 問踈齋湘中朱鳯何如江上鸚鵡波寒木落人千里客裏與誰同住茅屋趣吾自愛吾亭更愛参天樹勞君為賦渺雪鴈南飛雲濤東下歳晏欲何処踈齋老意氣経文緯武平生握手相許江南江北尋芳路共看碧雲来去黄鵠舉記我度秦淮君正臨清句〈宣城水名〉歌聲緩與怕徑竹能醒庭花起舞驚散夜來雨 疎亭詞附 樂府摸魚子奉題雪樓先生鄂憲公館歳寒亭詩卷 感皇恩 次韻姚牧庵題歳寒亭、臨江仙 以鴛鴦梅一盆寿程静山平章、清平樂 寿王楚山、㸃綘唇 送王藎臣、摸魚兒 次韻謝張古愚、鷓鴣天寿郝仲明御史、蝶戀花寿齊諾監司、南鄉子 寿程静山、浣溪沙 題湘氷行吟、滿江紅 送陳正善繡使将指江閩、掃花遊 寄贈西埜赴臺都事、摸魚兒 次韻謝張古愚、浪淘沙 次踈齋韻題楊生卷、㸃綘唇 寿王楚山、木蘭花慢 寿胡澗泉、浪淘沙 寿譚梅屋、海棠春 寿胡澗泉、六么令 寿聰山、臨江仙 寿晋軒、蝶戀花 寿陳北山、菩薩蠻次韻郭安道探梅、千秋歳 寿劉中庵、天仙子 寿杜左丞、太常引 寿髙麗王、鵲橋仙 次中庵韻題解安卿盆梅、臨江仙 寿尹留守、清平樂、太常引寿李丞相、碧桃春 寿広微天師、沁園春寿李秋谷平章、玉樓春次韻王彦博右丞詠梅| ヒジュラ暦 | ハジタルハン (アストラハン) |

ベルケ・サライ (新サライ) |

グリスタン(アフトゥバ川流域) | アザク (アゾフ) |

オルダ | シャフレ | ホラズム |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 759年 (57年-58年) |

ベルディベク | ベルディベク | ベルディベク | ベルディベク | |||

| 760年 (58年-59年) |

ベルディベク クルナ |

ベルディベク クルナ |

ベルディベク クルナ |

ベルディベク クルナ | |||

| 761年 (59年-60年) |

ナウルーズ ヒズル |

クルナ ナウルーズ ヒズル |

ナウルーズ ヒズル |

クルナ ナウルーズ | |||

| 762年 (60年-61年) |

ヒズル テムル・ホージャ オルド・メリク ケルディベク |

ヒズル ケルディベク |

ヒズル オルド・メリク ケルディベク |

ヒズル | |||

| 763年 (61年-62年) |

ケルディベク | ムリード | ケルディベク | ||||

| 764年 (62年-63年) |

ハイル・ボラト アブドゥッラー |

ムリード | アブドゥッラー | ||||

| 765年 (63年-64年) |

アブドゥッラー | アブドゥッラー | |||||

| 766年 (64年-65年) |

ボラト・ホージャ アズィーズ・シャイフ |

アブドゥッラー | アブドゥッラー | アブドゥッラー | |||

| 767年 (65年-66年) |

アズィーズ・シャイフ | アズィーズ・シャイフ | アブドゥッラー | アブドゥッラー | アブドゥッラー | ||

| 768年 (66年-67年) |

アズィーズ・シャイフ ボラト・テムル |

アズィーズ・シャイフ | アブドゥッラー | ||||

| 769年 (67年-68年) |

アブドゥッラー | ||||||

| 770年 (68年-69年) |

アブドゥッラー | アブドゥッラー | |||||

| 771年 (69年-70年) |

ムハンマド | ||||||

| 772年 (70年-71年) |

ムハンマド | ||||||

| 773年 (71年-72年) |

トルンバイ | ムハンマド | |||||

| 774年 (72年-73年) |

|||||||

| 775年 (73年-74年) |

ムハンマド | ||||||

| 776年 (74年-75年) |

チェルケス・ベク | ムハンマド | |||||

| 777年 (75年-76年) |

カガン・ベク | ||||||

| 778年 (76年-77年) |

|||||||

| 779年 (77年-78年) |

アラブ・シャー | ||||||

| 780年 (78年-79年) |

|||||||

| 781年 (79年-80年) |

トクタミシュ | ||||||

| 782年 (80年-81年) |

トラク トクタミシュ |

アラブ・シャー トクタミシュ |

トクタミシュ | トクタミシュ | トクタミシュ |

| ||||||||||||||||||||||||||||

| Template:Campaignbox Mongol invasions and conquests | ||||||||||||||||||||||||||||

モンゴルによるニザール派(暗殺教団)の支配するアラムート征服は、モンゴル帝国によるイランのホラズム帝国の征服とニザール派とモンゴルの一連の対立の後、1253年に始まった。モンケ・カアンの命により始まった弟フレグを総司令とするニザール派のアラムート征服と、アッバース朝のバグダード征服は、モンゴルの西アジア征服における最も重要な作戦であった[1]。

フレグのニザール派討伐は、モンゴルへの徹底抗戦を主張するイマーム・アラ・アルディン・ムカアンマド率いるニザール派指導者の内部分裂が激化する中、クーヒスタンとクミスの拠点への攻撃で始まった。彼の後継者であるルクン・アルディン・クルシャー(Rukn al-Din Khurshah)は、モンゴルの進攻を前にして、長い交渉の連続を始めた。1256年、イマームはマイムンディズに包囲されて降伏し、フレグとの協定に従って従者にも降伏を命じた。アラムートは攻略が困難であったにもかかわらず、敵対することをやめ、解体された。こうしてニザリー国家は崩壊したが、いくつかの砦、特にラムサール、ギルドクーフ、そしてシリアにある砦は抵抗を続けていた。その後、モンケ・カアンはクルシハとその家族を含む全てのニザール人の一般的な虐殺を命じた。

生き残った多くのニザール派は、西アジア、中央アジア、南アジアに散らばった。その後、彼らについてほとんど知られていないが、彼らのコミュニティは彼らの中心地であるデイラムで何らかの独立を維持し、彼らのイマームが後にアンジュダンで再登場する。

主要史料

[編集]モンゴルのアラムート征服に係る最も重要な一次史料は、歴史家アラーウッディーン・アターマリク・ジュヴァイニー著の『世界征服者史(Tārīkh-i Jahān Gushā-yi』である[2]。ジュヴァイニーはフレグ率いるモンゴル軍に従軍していたのみならず、ニザール派との交渉も担い、降伏後のニザール派から図書の接収を行うなど、当事者の一人としてアラムート征服について最も詳しい知識人であった[3]。ジュヴァイニーは『世界征服者史』の叙述の3分の1をニザール派の歴史とモンゴルによるニザール派平定に費やしており、この戦役をイスラーム圏におけるモンゴル帝国による征服の頂点として描いている[4]。もっとも、ジュヴァイニーの記述には屡々矛盾や誇張が含まれているため、史家は他の史料を用いてこれを補っている[2]。

『世界征服者史』以外に重要な史料としては、モンゴル軍侵入前後のカスピ海南岸地帯の歴史に詳しい『タバリスターン史』や[5]、モンゴル帝国にとっての「正史」とも言える『集史』などが挙げられる[6][7]。特に、『集史』フレグ・ハン紀は『世界征服者史』を参考にしつつも、『世界征服者史』には見られない独自の記述を有する点で重要である[2]。

背景

[編集]ニザール派はイスラーム教シーア派の分派であるイスマーイール派の一派である[8][9]。11世紀中頃にイラン高原のクムで生まれたハサン・サッバーフはイスマーイール派の教義を学び、1090年9月4日にアラムート城に入ってこの地を拠点とした[10][11]。この頃、イランを支配していたセルジューク朝はハサン・サッバーフを討伐せんとしたが、ハサン・サッバーフはセルジューク朝の宰相ニザームルムルクを暗殺することでセルジューク朝軍を撤退に追い込んだ[12]。以後、ハサン・サッバーフの築いたニザール派勢力は天険の山城群構築と暗殺手段の組織化によって独立を維持し、イランの支配者がセルジューク朝からホラズム・シャー朝、ホラズム・シャー朝からモンゴル帝国に移った13世紀半ばに至るまで健在であった[13][14]。しかし暗殺を度々用いたことに加え、第4代イマームのハサン2世の治世にシャリーアが否定されると、ニザール派は周辺のスンナ派ムスリムから忌み嫌われ「ムラーヒダ(道に迷える者=異端者・邪教徒)」の異名で知られるようになる[15]。このため、モンゴル側の漢文史料ではニザール派は「ムラーヒダ」を音訳した木剌夷国(太祖本紀)・木乃兮(郭侃伝)などと表記される。

]]

モンゴル帝国とニザール派の関係は、モンゴル軍がホラズム・シャー朝を瓦解させアム河以南の「イーラーン・ザミーン(イランの地)」に始めて侵入した1220年代に始まる[16]。1221年、モンゴル軍の接近を知ったニザール派のイマーム、ハサン3世はアム河以南のイスラム系諸国家の中で真っ先にバルフに滞在中のチンギス・カンに使者を派遣したことがイスラム側の史料に記録されている[17]。イマームは同年死去し、9歳の息子であるアラー・ウッディーン・ムハンマド(ムハンマド3世)が後を継いだものの[18]、モンゴルに対して融和的な姿勢は引き継がれた[16]。チンギス・カンの死後に第2代皇帝オゴデイが即位した時も、慶賀の使者を派遣したことが『元史』太宗本紀に記録されている[19]。

しかし、1231年にチョルマグンによってホラズム残党を率いるジャラールッディーン・メングベルディーの勢力が討伐されると、ムハンマド3世率いるニザール派とオゴデイ・カアン率いるモンゴル帝国は共通の敵を失い次第に対立するようになっていった[16]。オゴデイ・カアンの治世中にチョルマグンはイラン方面に駐留してこの地の経略を進め、まもなくニザール派はクミスのダームガーンをモンゴル軍に奪われた。ニザール派はホラズム・シャー朝の崩壊後、この都市を支配下に置いたばかりであった[20]。

1238年にはニザール派のイマームがアッバース朝カリフのアル・ムスタンスィルと共同で、フランスのルイ9世とイギリスのエドワード1世にモンゴルに対するムスリムとキリスト教徒の同盟を結ぶための外交使節団を送っているが、実現には至っていない[16]。その後、ヨーロッパの諸王はモンゴル軍に加担し、イスラム教徒に対抗した[20][21]。

1246年、ニザリー・イマームはアッバース朝カリフのアル・ムスタアスィムと多くのイスラム教徒の支配者と共に、モンゴルの第3代皇帝グユク・カンの即位に際して、ニザリー・ムフタシャム(キスタンの総督)シハブ・アル・ディンとシャムス・アル・ディンの下に外交団を送りモンゴルに派遣した。しかし、グユク・カンはこれに「」と述べてニザール派討伐の意図を示し、年には側近のエルジギデイをイランに派遣し、ペルシャの軍の5分の1をニザール派国をはじめとする反乱軍の領土の縮小に充てるように指示した。グユク自身も参加するつもりだったが、間もなく死亡した[2]。 この頃、モンゴルのノヤン(司令官)である長老チャガタイはニザール派に暗殺されたと伝えられている[6]。 ただし、『集史』トゥルイ・ハン紀などによるとグユクの西アジア出兵はあくまで名目で、グユク出征の本当の目的は政敵バトゥの討伐であったとされ、これを裏付けるようにグユクの急死後にエルジギデイはバトゥによって処刑されている。

グユクの後に即位したモンケ・カアンは、前任者の計画を実行に移し始めた。モンケの決定は、モンゴル宮廷内のスンニ派による反ニザール派の要請、カズヴィンのカーディであるシャムス・アル・ディンのような新しい反ニザール派の訴え、ペルシャのモンゴル人地方司令官からの警告を受けたものであった。1252年、モンケは弟のフレグに残りの西アジアを征服する使命を託し、ニザール派国家とアッバース朝カリフを征服することを最優先とした。綿密な準備がなされ、フレグが出発したのは1253年で、実際にペルシアに到着したのは2年以上後のことだった[2]。 1253年、モンゴルのカラコルムに派遣されたフラマン人司祭のルブルック・ウィリアムは、同地の警備の手強さに驚かされたが、これはモンケ暗殺のために40人以上の暗殺者が送り込まれていたことに対抗したものとされ、暗殺計画は単なる噂だった可能性もあるとされる[7]。

フレグの西征

[編集]クーヒスタン、クーミス、ホラーサーンの征服

[編集]

]]

1253年3月、キト・ブカの指揮するフレグの先遣隊は12000人の兵(1トゥメンとケケ・イルゲイの2ミンガン)でアム河を越えた。 [14] 1253年4月、クーヒスタンのいくつかのニザール人の要塞を占領してその住民を殺害し、5月にはクミス地区を攻撃して、そこのニザール人の主要拠点であるギルドクーフを包囲した[15][16] 彼の軍は5千人(おそらくモンゴル)の騎兵と5千人(おそらくタジク)の歩兵であった。キト・ブカはアミール・ビュリの下にギルドクーフを包囲する軍を残し、自身は近くのミーリン(メーネガル)城とシャー(カスランの?) 1253年8月にはタレム地区とルドバル地区に遊撃隊を派遣したが、ほとんど成果はなかった。その後、マンスリアやアラベシン(Alah beshin)の住民を襲って虐殺した[25][26][27]。

1253年10月、フレグはモンゴルのオルドを出発し、トゥメンを連れてのんびりと行軍を始め、途中で数を増やした[28][29][25]。 10人の息子のうちアバカとヨシュムトという2人[27] his brother Subedei, who died en route,[30]、途中で死んだ兄スベデイ、妻オルジェイとイシュット、継母ドクズらが同行した[27][31]。

1253年7月、クーヒスタンにいたキト・ブカは、おそらく一時的にトゥン(フェルドーズ)とトゥルシズを略奪し、虐殺し、押収した。1253年12月、ギルドクーフの守備隊は夜襲を受け、ビュリを含む100人のモンゴル人を殺害した[26][25]。 [17][15] ギルドクーフはコレラの発生により陥落寸前となったが、ラムサールとは異なり流行を免れ、1254年夏にムハンマド3世が派遣したアラムートからの援軍の到着により救われることとなった。難攻不落の砦は長年にわたって抵抗した[25][26][32]。

1255年9月にフレグはサマルカンド付近に到着すると[29]、キシュ(シャーリサブズ)を一時的に駐屯地とし、イラン方面諸国の支配者たちに使者を送り、勅令により邪宗者を討伐すべく到着したこと、また諸君主は自ら伺候しニザール派討伐の手助けをせよと命じた[33]。1255年秋にはアルグン・アカが加わった[23]。これを受けて、ルーム(アナトリア)、ファールス、イラク、アゼルバイジャン、アッラーン、シルヴァーン、グルジア、そしてアルメニアの君主たちがフレグの下に伺候した[34][33]。

モンゴルのクーヒスタンへの容赦ない進出は、ニザール派の指導者間に対立をもたらした。精神病であったとされるイマームのムハンマド3世と彼の顧問やニザール派指導者、また彼の息子で将来のイマームと指定されていたルクヌッディーン・フールシャーとの関係は既に悪化していた。ジュヴァイニー等の史家によれば、ニザール派の幹部はムハンマドをクーデターで追い出し、モンゴルとの交渉を直ちに開始するフールシャーに交代させようと計画したが、この計画の実行前にフールシャーが病没した[26]。 それでも1255年12月1日か2日にムカアンマドは怪死し、20代後半だったフールシャーが後を継いだという[26][25]。

フレグは1256年1月1日という象徴的な日を選らんでアム河を渡り、1256年4月にクーヒスタンに入国した。フレグは、キト・ブカによって効果的に削減されていないトゥンを最初の目標に選んだ。フレグがザワ地区とクワフ地区を通過する際に、作戦の監督を妨げるような不明瞭な事件が起こった。1256年5月、彼はキト・ブカとケケ・イルゲイにトゥンへの再攻撃を指示し、トゥンは1週間の包囲の後略奪され、住民のほとんどが虐殺された。その後、モンゴル軍司令官はフレグと再集結し、トゥースを攻めた[19][15]。

ルドバルとアラムートへの遠征

[編集]

フールシャーは政権を握るとすぐに、カズヴィンに最も近いモンゴル軍司令官ヤサウル・ノヤンに、ニザール派指導部はモンゴルの支配に服する意志があることを表明した。ヤサウルはイマームが自らフレグの陣営に赴くべきだと返答した[36]。一方で6月12日にヤサウルとルドバルのニザール派の間で戦闘が行われたことが記録されている。ニザール派は軍を集結してアラムート近くのシヤラン山での戦いでヤサウルを破った。これを受けて、5月27日にフールシャーは弟のハサンをモンゴル軍の下に派遣し、カズウィン近くでこれを迎えたヤサウルは自らの息子を護衛としてハサンをフレグの下に送った[36]。に敗れたが、この地域のニザール派に何とか嫌がらせをすることができた[29][25]。

フレグがビスタムに到着すると、モンゴル軍は戦闘のため再編制され、新たな指揮官が加わった。新たにフレグ軍に加わったのはジョチ・ウルスのバトゥが派遣したクリ(オルダの息子)、バラガイ、トゥタルが来た。チャガタイ・ウルスの軍隊はテギュデルの下にいた。オイラト族の部隊もブカ・テムル(Buqa Temür)の下で参加した。フレグはマンゴネルとナフサの使用に長けた1000隊の攻城技術者(おそらく北方中国人、契丹、ムスリム)を従えていた[37][38]。

フレグはモンゴル軍伝統の右翼・左翼・中軍の3軍からなる軍編成を行い、3方からニザール派の根拠地たるアラムートとルドバルに侵攻した[39]。ブカ・テムル、ケケ・イルゲイ率いる右翼はタバリスタンを経由して進軍した。左翼はテギュデルとキト・ブカで、クワルとセムナンを経由して進軍した。フレグ自身は1万の中軍を率いた。また、ジョチ家から出航していたバラガイとトゥタル、そしてイラク軍はアラムート方面に進んだ。

フレグ率いる中軍は9月2日にフルカンを出立したが、並行してメルキタイ(後のヘラート軍制官)とベクレミシュを使者として派遣し、引き続きニザール派の投降を求めた。これを受けてフールシャーは宰相カイクバードを派遣し、カイクバードはデマヴァンド山東のフィルーズクーフでフレグと面会し、アラムートとラムサール以外のすべての砦の降伏を申し出、フルスハが直接フレグを訪問するために1年間の猶予を再び求めた。一方、フルスハはギルドクーフやクーヒスタンの要塞に降伏を命じ、その長たちはこれを受け入れたが、ギルドクーフ守備隊は抵抗を続けた。モンゴル軍はさらに前進し、ラル、ダマバンド、シャフディズに到達した。フールシャーは7、8歳の息子を誠意を見せて送ったが、幼いため送り返された。その後、フールシャーは次兄のシャカアンシャー(シャヒン・シャー)を派遣し、レイでモンゴル軍を迎え撃った。しかし、フレグは好意を示すため、ニザールの要塞の解体を要求した[15][27][28][1]。

ニザリー・イマームとフレグの間の数多くの交渉は徒労に終わった。ニザール派導師は少なくともニザール派の主要な砦を維持しようとしたようだが、モンゴル側はニザール派の完全服従を頑なに拒んだ[3]。

マイムンディズ包囲戦

[編集]マイムンディズの包囲

[編集]1256年11月8日、レイ方面からタラカーン河の上流を経て現れたフレグはマイムンディズ北面の丘の上に陣を敷き、マイムンディズの包囲を開始した[15][39]。

マイムンディズはマンゴネルによる攻撃も可能であったが、アラムート、ネヴィサル・シャー、ラムサール、ギルドクーフなどは高峰の頂上にあり、そのようなことはなかった。それでも要塞の強さに感心したモンゴル軍は、様々な角度から調査して弱点を探した。冬が近づいていたため、フレグは副官たちの大多数から包囲を延期するよう勧められたが、包囲を続行することを決意した。近くの丘の上からマンゴネルによる予備砲撃が3日間行われ、双方に死傷者が出た。4日目のモンゴル軍の直接攻撃は撃退された。その後、モンゴル軍はより重い攻城機を使い、燃えるピッチに浸した槍を投げつけ、要塞の周囲に追加のマンゴネルを設置した[15]。

12日の戦闘でヒタイ製弩砲によって多大な損害を受けたフールシャーは降伏を決意し、使者をフレグの下に派遣した[40]。13日、フールシャーが講和の勅令を求めたため、アターマリク・ジュヴァイニーがこれを起草しフールシャーに署名を求めたが、14日に狂信的な信者がこれを阻んだ[40]。そこで15日よりフレグは攻撃を再開したため、フールシャー改めて16日に自らの息子と弟のイーラーンシャーを、17日にはトゥースィーをそれぞれ派遣して再度和睦交渉を進めた[40]。19日、遂にフールシャーとその側近は要塞から降りて降伏した。翌日20日までにフールシャーの一族は全員が山を下りたものの、守備隊のごく一部は降伏を拒否し、要塞内の高いドーム型の建物で最後の抵抗を行ったが、3日後に敗れ、虐殺された[15][27][29][40]。

ニザール派の指導者が降伏を決断したのは、アル・トゥーシのような外部の学者の影響を受けていたようである[30]。

歴史家にとってこの出来事の不可解な点は、なぜアラムートが包囲されたマイムンディズの同志を支援する努力をしなかったかということである[31]。

アラムートの降伏

[編集]

フールシャーはルスバル渓谷のニザール派のすべての城に降伏、避難、砦の解体を指示した。その後、アラムート(シパサラル・ムカダム・アルディン・ムカアンマド・ムバリス指揮)とラムサールを除くすべての城(約40)が降伏したが、これはおそらく指揮官がイマームが強要されて命令を出し、一種のタキヤを行っていると考えたためであろう。アラムートは要塞とその駐屯地の規模が小さいにもかかわらず、メイマンディズとは異なり石造りで、設備が整っており、信頼できる水源を備えていた。しかし、ニザール人の信仰は、どんな状況でもイマームに絶対服従することを信奉者に要求する。フレグは軍を率いてアラムートを包囲し、フールシャーはアラムートの指揮官を説得して降伏させたが、成功しなかった。フレグはバラガイのもとに大軍を残してアラムートを包囲させ、自分はクルチャと共に近くのラムサールを包囲するために出発した[41]。ムカッダーム・アルディンは結局1256年12月15日にフールシャーの取りなしを経て降伏した[15][29]。

ジュヴァイニーは、モンゴル軍がアラムートの漆喰の壁と鉛で覆われた城壁を解体するのがいかに困難であったかを述べている。モンゴル人は建物に火をつけ、少しずつ破壊しなければならなかった。また、ワイン、ビネガー、蜂蜜などを貯蔵する部屋、通路、深い水槽がたくさんあったことも記している。略奪の際、一人の男が蜂蜜の貯蔵庫で溺れそうになった[15]。

アラムートの有名な図書館を調査した後、ジュヴァイニーは「コーランの写しと他の選書」、「カーシス(天体観測器の一部)、鉄腕球、完全な天体観測器と部分的な天体観測器などの天文機器」を救い、「彼らの異端と誤りに関連する」他の書物は燃やした。また、ハサン・サッバーフの伝記『サルグドハシュト・イ・バーバーバー・サイディナー』(ペルシア語:سرگذشت بابا سیدنا)を選んで興味を持ったが、読んだ後に焼却したと主張している[41]。Tarikh-i Jahangushay』において、その内容を広く引用している[15]。

ジュヴァイニーはアラムートと他のニザール派の要塞の難攻不落性と自給自足について言及している。ラシッド・アルディンも同様に、モンゴル人のニザール派との戦いにおける幸運について書いている[30]。

ハサン・サッバーフ一族の殲滅

[編集]

1256年までに、フレグはペルシャのニザール派軍を独立した軍事力としてほぼ消滅させた[32] フルシャはその後カズヴィンに連れて行かれ、シリアのニザール派拠点に降伏を指示するメッセージを送ったが、イマームが強要されていると考えて行動しなかった[15] 彼の立場が耐えられなくなり、フレグは残りのイスマーイール派の要塞を説得すると約束して、モンゴルのモンケと会いに行くのを許可してもらうよう頼んだ。

フールシャーはモンゴル高原のカラコルムに至ったものの、モンケ・カアンはラムサールやゲルクフを引き渡せなかったことを理由に面会を拒否し、祖国への帰還を命じた[42]。その際、彼は少数の従者とともにモンゴルの護衛によって処刑された[42]。一方、モンケはフールシャーの家族全員と守備隊を含むニザリー・イスマーイール派の総虐殺を発令した[15][3][42]。 カズヴィンに留まっていたフールシャーの親族はカラカイ・ビチクチによって殺され、エテギュシナはクーヒスタンのニザール派を集めて約12000人を虐殺している。モンケの命令はチンギス・カンによる以前の命令を反映している[30]。 約10万人が殺害されたと推定される[15]。これによりハサン・サッバーフ以来のニザール派教主の法統は途絶えた[42]。

アラムートの陥落によってホラーサーン方面とアゼルバイジャン方面の交通は脅かされることがなくなり、これ以後フレグはアゼルバイジャン方面を自らの本拠地とするようになった[42]。

その後、フレグは軍の大部分をアゼルバイジャンに移し、正式に自分のカン国(フレグ・ウルス)を設立し、1258年にバグダードを略奪した[32]。

アラムート時代以降もニザール派の過激派は活動を続けていた。1272年6月にバイバースに雇われたシリアのフィーダーイによるイングランド王エドワードの暗殺未遂事件は、第九回十字軍の終結に貢献した。 中央集権的なニザール派政権が崩壊すると、ニザール派は殺されるか、伝統的な拠点を放棄した。彼らの多くはアフガニスタン、バダフシャン、シンドに移住した。この段階のイスマーイール派の歴史については、2世紀後に再びイラン、アフガニスタン、バダフシャン、シリア、インドで地域ダの下に散在するコミュニティとして成長し始めるまで、ほとんど知られていない[3]。シリアのニザール派はバーリ・マムルークに許容されて、マムルークの支配下でいくつかの城郭を保有していた。マムルーク朝は、1271年に十字軍のイングランド皇太子エドワードを暗殺しようとするなど、自分たちの敵に対してニザール派のフェダイスを使った可能性もある[33]。

ペルシャにおけるニザール派の抵抗は、ラムサール、ギルドクーフ、クーヒスタンのいくつかの砦でまだ続いていた[34][32][42]。ラムサールはコレラの発生により1257年1月に陥落した[35] ゲルクフにはもっと長く抵抗していた。モンゴル人はこの要塞の周りに常設の建造物や住居を建設しており、その遺跡はニザリ人とモンゴル人のマンゴネルに使われる2種類の石とともに現在も残っている[30]。 アバカの治世の1270年12月15日に、ゲルドクの守備軍は衣類不足で降伏した。アラムートの陥落から13年、キトブカによる最初の包囲から17年後であり、モンゴルは生き残った守備隊を殺害したが要塞を破壊しなかった[30]。同年、ジュヴァイニーの暗殺未遂は、以前に全滅を口にしたニザール派によるものとされている[36]。 1273年までに、シリアのニザール派の城も全てバイバルスが捕獲している[37]。

1275年、ホラズム王朝の末裔であるクルシャの息子(ナウ・ダウラートまたはアブ・ダウラートと称する)[1]率いるニザール軍がアラムート城を奪還したが、1年後にモンゴルが奪還した。 38][36] 周辺地域の他の集団と同様に、ニザール派もその中心地ダラムでまだ(半)独立状態を維持することが可能だった。これは少なくとも1307年のオルジェイトゥのギランに対する遠征まで続いたが、この遠征は成功したものの、双方とも多大な犠牲を伴う不毛な勝利となった。それでも、フレグ・ウルスの最後の支配者の死後、1335年にこの地域に対するフレグ・ウルスの可能な権威は根絶されたに違いない。1368年まで、デイラムはイスマーイール派6のクシャイジ家の一員であるキヤ・サイフ・アルディンが統治していた。彼はカルキヤ朝の創始者であるサイイド・アリー・キヤに攻撃されて殺された[39][1]。ニザール派もアンジュダン村にイマームを再確立し、14世紀から15世紀にかけて活動した記録が残っている。

クラーサーン、クヒスタン、クミス、タレム、ルドバル、アラムートのニザリ族の本拠地 結果 モンゴルの勝利 アラムート国は消滅した。 多くのニザール派教徒が虐殺されるか散り散りになり、一部は彼らの中心地であるダラムと後のアンジュダンに再集結した。 イルハン国とティムール朝時代にも紛争は続いた。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 本田1991,165頁

- ^ a b c 本田1991,167頁

- ^ 本田1991,165-166頁

- ^ 本田1991,569頁

- ^ 本田1991,579頁

- ^ 本田1991,167頁

- ^ Virani, Shafique N. (2003). “The Eagle Returns: Evidence of Continued Isma?ili Activity at Alamut and in the South Caspian Region Following the Mongol Conquests”. Journal of the American Oriental Society 123 (2): 351–370. doi:10.2307/3217688. ISSN 0003-0279. JSTOR 3217688.

- ^ 本田1991,186-187頁

- ^ 杉山2014,169頁

- ^ 本田1991,187-188頁

- ^ 杉山2014,169-170頁

- ^ 本田1991,188-189頁

- ^ 本田1991,190-192頁

- ^ 杉山2014,170-171頁

- ^ 佐口,171-172頁

- ^ a b c d 本田1991,168頁

- ^ ただし、『元史』太祖本紀は「ムラーヒダ国(=ニザール派)を経て帰還し、大いにこれを掠奪した(『元史』巻1太祖本紀,「七年壬午春、皇子拖雷克徒思・匿察兀児等城。還経木剌夷国、大掠之」)」とあり、イスラム側の史料と食い違う(本田1991,168頁)

- ^ Daftary, Farhad (2012) (英語). Historical Dictionary of the Ismailis. Scarecrow Press. p. xxx. ISBN 978-0-8108-6164-0

- ^ 『元史』太宗本紀には「木羅夷(=ムラーヒダ)国主」がオゴデイの即位式に来朝したと記される(『元史』巻2太宗本紀,「[太宗元年秋八月]己未、諸王百官大会于怯縁連河曲雕阿蘭之地、以太祖遺詔即皇帝位于庫鉄烏阿剌里。……印度国主・木羅夷国主来朝。西域伊思八剌納城酋長来降」)。ただし、国主=ムハンマド3世自身が来朝したたかのような記述は誤りで、実際にはムハンマド3世自身がオゴデイの下を訪れたという事実は無い(本田1991,168頁)

- ^ a b Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. pp. 418–420. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Daftari2000」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ “Magiran | روزنامه ایران (1392/07/02): ناگفته هایی از عظیم ترین دژ فردوس”. www.magiran.com. 3 May 2020閲覧。

- ^ “Magiran | روزنامه شرق (1390/01/15): قلعه ای در دل کوه فردوس”. www.magiran.com. 3 May 2020閲覧。

- ^ a b Willey, Peter (2005) (英語). Eagle's Nest: Ismaili Castles in Iran and Syria. Bloomsbury Academic. pp. 177–182. ISBN 978-1-85043-464-1

- ^ a b c d e f 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Willey2005」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b c d e Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. p. 422. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ a b c 霍渥斯 (1888) (英語). History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century .... 文殿閣書莊. pp. 95–97

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Komaroff2006」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b c Daftary, Farhad (1992) (英語). The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press. p. 423. ISBN 978-0-521-42974-0

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Sneath2010」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ Broadbridge, Anne F. (2018) (英語). Women and the Making of the Mongol Empire. Cambridge University Press. p. 264. ISBN 978-1-108-42489-9

- ^ Nasr, Seyyed Hossein (1977) (英語). Ismāʻīlī contributions to Islamic culture. Imperial Iranian Academy of Philosophy. p. 20. ISBN 9780500973554

- ^ a b 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田171頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Dashdondog2010」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ Lewis, Bernard (2011) (英語). The Assassins: A Radical Sect in Islam. Orion. ISBN 978-0-297-86333-5

- ^ a b 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田173頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ “TARIKH - E - IMAMAT”. www.ismaili.net. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Jami' al-Tawarikh

- ^ a b 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田174頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b c d 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田177頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田178頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b c d e f 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「本田179頁」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]- 赤坂, 恒明『ジュチ裔諸政権史の研究』風間書房、2005年2月。ISBN 4759914978。 NCID BA71266180。OCLC 1183229782。

- 岩村, 忍『蒙古の欧州遠征』(2版)三省堂、1942年6月。 NCID BA3851406X。

- 杉山, 正明『モンゴル帝国と長いその後』名古屋大学出版会、2016年4月。ISBN 4062923521。 NCID BB21032684。(講談社学術文庫2352)

- 高田, 英樹『原典 中世ヨーロッパ東方記』名古屋大学出版会、2019年2月。ISBN 9784815809362。 NCID BB27681974。

- C.M, ドーソン 著、佐口透 訳『モンゴル帝国史』 2巻、平凡社、1968年12月。ISBN 4582801285。 NCID BN01448196。

欧文文献

[編集]- Giebfried, John (2013). “The Mongol Invasions and the Aegean World (1241–61)”. Mediterranean Historical Review 28 (2): 129–39. doi:10.1080/09518967.2013.837640.

- Hammer-Purgstall, Joseph von (1840). Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland. Pest: C. A. Hartleben

- Howorth, Henry H. (1880). History of the Mongols from the 9th to the 19th Century. Part II: The So-Called Tartars of Russia and Central Asia, Division I. New York: Burt Franklin

- Jackson, Peter (2005). The Mongols and the West, 1221–1410. Routledge

- Longnon, Jean (1969). “The Frankish States in Greece, 1204–1311”. In R. L. Wolff; H. W. Hazard. A History of the Crusades, Volume 2: The Later Crusades, 1189–1311. University of Minnesota Press. pp. 234–74

- Madgearu, Alexandru (2016). The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185–1280). Leiden: Brill

- Richard, Jean (1992). “À propos de la mission de Baudouin de Hainaut: l'empire latin de Constantinople et les mongols”. Journal des Savants 1 (1): 115–121. doi:10.3406/jds.1992.1554.

- Vásáry, István (2005). Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge University Press

Rukn al-Dīn al-Hasan ibn Muhammad Khurshāh (or Khwarshāh) (ركن الدين حسن بن محمد خورشاه) (1230-1257) は 'Alā' ad-Dīn Muḥammad IIIの息子で第27代イスマイル・イマームであった。彼はまた、アラムートを支配した5代目で最後のニザリー・イスマ・イラー・イマームであった。イマームはイマーム・アルディン・ムハンマドの長男で、1255年に殺害された父の後を継いでイマームに就任した。イマーム・ルクン・アル・ディンは侵略してきたモンゴルと長い間交渉を続け、その指導のもとアラムート城はモンゴル帝国に降伏し、ペルシャにおけるニザリー国家は終焉を迎えた[1]。

モンゴルへのイスマーイール派城塞の明け渡し[ソースを編集]。

こちらも参照。モンゴル軍のニザリへの遠征

ルクヌディン・ハサン(ルクン・アル・ディーン)、姓はクルシャーまたはクワルシャー、西暦627年1230年に生まれた。カハルシャーとも呼ばれる。彼がまだ子供の頃、父親は彼を後継者として宣言した。ペルシャの歴史家アタ=マリク・ジュヴァイニは、ニザールのイマーム系を不当に扱おうとしたが、ある箇所で「そして今日、アラムートの異端者(イスマイリー派の誤称)のリーダー(ルクヌディン・クルシャー)は、この息子(ニザール)の子孫をたどっている」と不思議な記述(P663)[2]をしている。

彼の父親であるアラー・アド・ディーン・ムハンマドは、彼の正式な教育の初歩を家庭で個人的に面倒をみていた。彼が幼少の頃、父は彼をいくつかの城で起きた事件の調査の代理人に任命し、彼の命令に従うようにと指示した。653/1255年、父の死を前に、父の書簡を携えてシリアを訪れたとされる。ルクンには厳しい保護が与えられており、彼の行く先々には警備のために武装した小部隊が随伴した。ルドバルやコヒスタンの城に1年以上滞在し、行政の布石を打ったとされ、イスマーイール派の敵は、父との関係が悪化したなどと誇張しているように思われた。その3日後、イマームに就任したルクンは、父が命じた軍をハルカル地区のシャルルッドに派遣した。イスマーイール派軍は小規模な戦闘の後、城を占拠した。

1256年、ルクン・アル・ディンは、侵入してきたモンゴルに服従することを示す一連の身振りを始めた。フラグ・ハーンの要求に応じて、ルクン・アル・ディンはアラムート城、マイムンディズ城、ラムサール城の解体作業を始め、塔や城壁を撤去した[3]。 しかし、冬が近づくと、フラグはこれらの身振りを城の占領を遅らせるための手段であると考え、1256年11月8日にモンゴルの軍隊はすぐにマイムンディズの要塞と導師の住居を取り囲んでいる。4日間の予備砲撃で双方とも大きな犠牲を出した後、モンゴル軍は城の周囲にマンゴネルを集結させ、直接の包囲に備えた。ルクン・アル・ディンは自分と家族の安全な移動と引き換えに降伏を宣言せざるを得なかった[4]。

フラグの手中にあったルクン・アル・ディンは、アラムート渓谷のすべての城に降伏のメッセージを送ることを余儀なくされた。アラムート城では、モンゴル王子バラハイが軍隊を率いて城の麓に行き、アラムートの司令官ムカッダム・アルディンの降伏を呼び掛けた。そして、1日以内に降伏してカーガンに忠誠を誓えば、アラムートの人々の命は救われるというものであった。ムカッダーム・アルディンは渋々、イマームの降伏のメッセージは実は強要の行為ではないかと考えた[4]。イマームに従い、ムカッダームとその部下は要塞から降り、モンゴル軍はアラムートに入りその取り壊しを開始した[4]。 [4] 他の多くの要塞はすでに従っていたため、ムカッダムの抵抗は城の直接の戦いになっただけでなく、イマームの指示に明確に違反することになり、イマームへの完全服従を誓うイスマーイール派の司令官の誓いに大きな影響を与えることになった[5]。

降伏したイマームに対するフレグの態度は曖昧で、ある時は非常に恭しく扱い、「注意と優しさ」で見て、莫大な贈り物さえ贈った[6]。それでもイマームは結局フレグに、直接モンゴルのカーガンを訪問させて欲しいと頼み、モンゴルのカラコルムへの長旅に乗り出すことになった。そこでメンケ・ハーンに会ったルクン・アル・ディンは彼を叱責し、ゲルクフやラムサールなど残された城の降伏を要求した。ルクン・アル・ディンは故郷に戻る途中、1256年にトゥンガット(تنغات、読みは不確か、タンヌ・オラ山脈のことかもしれない)付近で誅殺された[8][9][10]。

息子のシャムス・アル=ディーン・ムハンマドが後を継いだ。

アラムート(ペルシア語:الموت、意味は「鷲の巣」)は、イランのマスダバード地方に近い南カスピ海地方のアラムート地方にある、現在のテヘランから約200km (130 mi) に位置する山城の廃墟である[1]: 23。

西暦1090年、現在のイランの山城であるアラムート城は、ニザリー・イスマーイール派の擁護者であるハッサン-イ・サッバーが所有するようになった。アラムートは1256年までニザリー・イスマーイール派の本拠地として機能し、ペルシャとシリアに散在する戦略的な拠点は、それぞれの拠点が敵対する広大な領土に囲まれていた。

これらの拠点の中で最も有名なアラムートは、あらゆる軍事的攻撃に対して難攻不落と考えられ、哲学者、科学者、神学者が知的自由の中で議論できる天国の庭園、図書館、研究室があることで伝説となっていた[2]。

この砦はセルジュク帝国やフワレスミアン帝国などの敵対勢力に打ち勝った。1256年、ルクン・アルディン・フールシャはモンゴル軍の侵攻を受け、要塞を解体し、有名な蔵書を破壊して降伏させた。モンゴルの征服によってアラムートのニザリー・イスマーイリスは消滅したと考えられていたが、1275年にニザリー軍によって要塞は奪還され、この地域のイスマーイリスの破壊と被害は大きかったが、モンゴルが試みたような完全消滅ではないことが示された。しかし、城は再び占領され、1282年にフラグ・ハーンの長男の支配下に置かれた。その後、この城は地方的な意味しか持たず、さまざまな地方勢力の手に渡った。

現在は廃墟となっているが、その歴史的意義から、イラン政府によって観光地としての開発が進められている。

起源と名称 アラムート城は、西暦865年頃、デイラムのユスタニッド朝支配者、ザイード派シーア派の信者であるワフスーダン・イブン・マルズバーンによって建てられた[3]。狩りに出た際、彼は岩に高い位置で鷲が止まっているのを目撃した[4]: 29。 [4]: 29 この場所の戦術的な利点を理解し、彼は要塞の建設のためにその場所を選び、それは原住民によってAluh āmū[kh]t (اله آموت) と呼ばれ、おそらく「鷲の教え」または「罰の巣」を意味していた。この言葉のアジャド数値は483であり、これはハッサン=イ・サッバーが城を占領した日(483AH = 1090/91AD)である[4]: 29 [5][6][7] アラムートは、イスマイの長ダイ(宣教師)ハッサン=イ・サッバーがAD1090年に城に到着するまでユスタン朝の支配下にあり、ニザリー・イスマイリーの歴史におけるアラムート時代の始まりとなる。

歴史 ニザール・イブン・アル・ムスタンシールへの支持を理由にエジプトから追放されたハッサン=イ・サッバーは、彼の同族であるイスマーイール人がペルシャ全土に散在し、特に北部と東部のデイラマーン、ホラーサーン、クヒスタンに強い存在感を示していることに気がついた。イスマーイール人をはじめとするイランの被占領民は、国土の農地をイクター(領地)に分割し、そこに住む市民に重税を課していた支配者セルジューク朝に対して共通の恨みを持っていた。セルジューク朝のアミール(独立支配者)は、通常、自らが管理する地域を完全に管轄・支配していた[9]。 126 一方、ペルシャの職人や下層階級は、セルジュクの政策と重税に不満を募らせていた[9]。 126 ハッサンもまた、スンニ派のセルジューク支配層がイラン全土に住むシーア派のムスリムに課す政治的・経済的抑圧に愕然とした[9]: 126 このような状況の中で、彼はセルジュークに対する抵抗運動を開始し、まず反乱を起こすための安全な場所を探した。

アラムートの占領 西暦1090年、セルジューク朝の宰相ニザーム・アル・ムルクはすでにハッサンの逮捕を命じていたため、ハッサンはアラムート城から約60km離れた北部の町カズヴィンに身を隠していた[1]: 23 そこで彼は要塞の攻略を計画した。要塞は肥沃な谷に囲まれ、住民は主に同じシーアイ派のムスリムで、彼らはセルジュークに対する反乱に賛同しやすくハッサンへの支援を集めやすくできていたのだった。その一方で、ハッサンは信頼できる支援者をアラムート渓谷に派遣し、城の周辺に入植を開始させた。

西暦1090年の夏、ハッサンはカズヴィンを出発し、アンデジを経由する山岳路をアラムートに向かって進んだ。アンデジではデホダという名の教師として変装し、多くの支援者が城の真下のガゾルカン村に移住し、あるいは城に職を得ていることを確認するまでは、そこに留まった[1]: 23 変装したまま城に入り、多くの兵士から信頼と友好を得た。城のザイード・アリード派の領主マフディの注意を引かないように注意しながら、ハッサンはアラムートの有力者を自分の任務に引きつけるようになった。マフディの副官はハッサンの密かな支持者であり、ハッサンが最終的に城を奪う日に忠誠を示すのを待っていたとさえ言われている[1]: 23。

夏の初め、マフディーはカズビンを訪れ、ニザーム・アル・ムルクから、デイラマン県に隠れていると言われるハッサンを探し出し逮捕するよう厳命された。アラムート要塞に戻ると、マフディーはそこで数人の新しい使用人と衛兵が雇われていることに気がついた。副官は、城の労働者の多くが病気にかかり、近隣の村から他の労働者が見つかったのは幸いであったと説明した。マフディーは、これらの労働者の関連性を心配し、イスマーイール派に関係する者を逮捕するよう副官に命じた[1]: 22。

マフディの疑惑は、ハッサンがついに要塞の主人に近づき、自分の正体を明かして、この城は今や自分のものだと宣言したときに確信に変わった。マハディはすぐに、ハッサンを逮捕し、城から追い出すように衛兵に呼びかけたが、衛兵はハッサンのあらゆる命令に従うように準備しているのを発見した。しかし、マフディーは城を去る前に、城の代金として3000ゴールドディナールの手形を渡され、セルジュークのイスマーイール派に仕えるラーイス・ムザファルがその支払いに応じた[1]: 23 アラムート城はマフディーから、つまりハッサンとその支持者によってセルジュークの支配から暴力に頼ることなく奪取された[1]: 24。

建設と文化的振興 アラムートを手に入れたハッサンは、早速、要塞の全面的な改修に着手した。城壁や倉庫の構造を強化することで、大規模な戦闘の際にも自立した拠点として機能するようにしたのだ。また、部屋の周囲には石灰岩を敷き詰め、いざという時に使えるように食料を保存しておいた。実際、モンゴル軍が要塞に攻め込んできたとき、ジュウェイニは、無数の物資が包囲に耐えられるよう完璧な状態で保管されているのを見て驚いたという[1]: 27。

次にハッサンは、アラムート渓谷の周辺の村々に灌漑を施す仕事を引き受けた。谷底の土地は耕地であり、大麦、小麦、米などの乾物栽培が可能であった。耕作可能な土地を最大限に確保するため、ハッサンの指揮のもと、地面を段々畑にした[1]: 27 傾斜した谷を階段状に分割し、その上で豊富な食料を栽培することができるようにしたのである。必要な時には、周辺の村々が城に十分な物資を供給できるように整備された。

アラムートの有名な図書館の建設は、ハッサンが城とその周辺の渓谷を強化した後に行われたと思われる。この図書館には天文機器や貴重な蔵書があり、世界中から様々な宗教の学者や科学者が集まり、イスマーイール家のもてなしで何ヶ月も図書館を訪れた[1]: 27 ペルシャのイスマーイール家の著作は、科学的なものも教義的なものも、概してアラムート時代を超えて残ってはいない。アラビア語による豊かな文学に加え、イスマーイール派の中心がイランに移ったことで、ペルシア語のイスマーイール派文学が急増した[9]。 121 しかし、この時代に作られたニザーリー語の文章の大部分は、モンゴルの侵攻によって失われたり、破壊されたりしている。アラムートのイスマーイール派に関する神学書の大半は図書館の破壊によって失われたが、AD1199年の『Haft Bāb-i Bābā Sayyidnā』という無名の大著やナシール・アル・ディン・アル・トゥスィーの多数の論考など少数の重要な著作は保存されている。

図書館が最も早く失われたのは、イマーム・ジャラール・アル・ディン・ハサンがアラムートで指導していた初期の頃である。ペルシャのイスマーイール派と広範なスンニ派世界との間に開いた関係を埋めるという理念のもと、ジャラール・ディン・ハサン師はカズヴィンの町から多くの宗教学者を招き、城内の図書館を見学させて、彼らが異端とみなす書物を焼き捨てた[9]。 121 しかし、西暦1256年12月にモンゴルの支配者であるフレグ・ハーンの指示により、モンゴルが要塞に昇るまで、アラムートの図書館は失われた。ジュヴァイニはフレグの許可を得て図書館を探索し、残りが燃やされる前に救い出す価値があると思われる作品を数点選び出しました。その中には、コーランの写し、天文機器、イスマーイール派の書物などが含まれていた。反イスマーイール派であるアタ=マリク・ジュヴァイニの個人的な傾向が、図書館の教義的著作物の異端的内容の唯一の尺度であった[1]: 66 したがって、イスマーイール派信仰の教義に関する最も豊かな論文のいくつかは、彼の図書館破壊とともに失われた。ジュヴァイニは城の見学と調査からアラムートの記述をまとめ、『世界征服者の歴史』(Tarikh-i Jahangushay-i Juvaini)というモンゴル侵略の年代記に組み込んだ[4]。 31

隠蔽と出現。アラムート[ソースを編集]のイママート 西暦1124年にハッサン=イ・サッバーが死去すると、アラムートの要塞はダイ・キヤ・ブズル・ウミドの指揮下に入り、その指揮下でイマイリー=セルジュク関係は改善された[1]。 34 しかし、ブズルグ・ウミドの指揮の強さが試されることになり、その結果、セルジュークは西暦1126年にイスマーイールの拠点であるルドバルとクヒスタンに攻勢を開始することになった。これらの攻撃が失敗した後、セルジューク朝のスルタン、アフマド・サンジャールはイスマ・イラの領土の独立を認めることを承諾した[1]。 34 キヤ・ブズル・ウミドは死の3日前に、息子のムハマド・イブン・キヤをイスマーイリ・イマームの名で共同体を率いるように指名した。

ムハンマド・イブン・キヤ・ブズールグ[ソースを編集](Muhammad ibn Kiya Buzurg[서ースを編集])。 したがって、ムハッマドは西暦1138年にキヤ・ブズル・ウミドの後を継ぎました。彼の支配に対する抵抗も予想されたが、断片化したセルジューク朝は、ムハンマドの指揮下で統一を保ったイスマーイール派の連帯を継続させた[10]。 382 ムハンマド支配の初期には、低レベルの紛争が続き、ニザリス人はクミスとルドバル地域にサアダト・ク、ムバラク・ク、フィルズ・クの城を含む多くの要塞を獲得・建設することができた[10]: 383 ムハンマドは、西暦1126年に生まれた息子のハサン 'Alā Dhīkr'īh's-Salām を、イマームの名において共同体を率いるように指名した。ハサンは、イスマーイリの教義とタウィル(秘教的解釈)の訓練をよく受けていた。

イマーム・ハサン 'ala Dhikrihi al-Salam[ソースを編集する]。 さらに詳しく ハッサン2世(イマーム)、アタ・アル・ムルク・ジュヴァイニ、タリク・イ・ジャハングシャイ・イ・ジュヴァイニ 西暦1162年に病没したムハンマドの後を継いだのは、当時約35歳だったハサンだった[11]: 25 イマームは即位からわずか2年後、アラムート城の敷地内でキヤマ(復活)と呼ばれる儀式を行い、それによってニザーリー・イスマール国家内外の信者の共同体に再び姿を見せることになったとされる。ジュウェイニの目的は極論であり、歴史に関してより信頼できる証言を提供することができたであろうイスマーイリーの図書館を焼却したことから、学者たちは彼の記述に懐疑的であるが、代替資料がないため、これに頼らざるを得ないのである。幸いなことに、この出来事に関する記述はラシッド・アルディンの物語にも残されており、紀元15世紀のイスマーイール派の書物『ハフト・バブ・イ・アビ・イシャク』にも記されている。ただし、これらはジュウェイニーを元にしているか、あまり詳しくは書かれていない[12]。 149 現代のイスマーイール派の記録は残っておらず、学者もこの時の正確な詳細を知ることはできないだろう。

イマーム・ハサン'ala dhikrihi al-salamは、qiyamaの宣言からわずか1年半後に死去した。ジュウェイニによれば、彼はランバサルのイスマーイール派の城で、義弟のハサン・ナムワールに刺されたという。

イスマーイール派版アラムート史[ソースを編集]。 アラムートのイマームートについて私たちが知っていることは、イスマーイール派を最も嫌う一人であるジュウェイニによって語られたものである。スンニ派のイスラム学者であったジュウェイニは、モンゴルのパトロンに仕えていた。当時、彼は他のイスラム支配者に対するモンゴルの勝利を公然と祝うことはできなかったが、ジュウェイニが異端とみなし「犬のように下劣」としたニザリー・イスマーイール派に対するモンゴルの勝利は、モンゴルの侵略に関する彼の研究の焦点になった。

イスマーイール派によると、イマーム=カリフ・アル・ムスタンシールが亡くなった翌年、アブル・ハサン・サディという名のカーディ(裁判官)がエジプトからアラムートに渡り、アル・ハディと呼ばれるイマーム・ニザールの末子を連れて行ったという[10]。 391 イマーム・ハディは、当時ニザリー・イスマーイール派国家の主席ダーイであったハッサン-イ・サッバーの保護のもと、アラムート渓谷で隠遁生活を送ったようである。彼に続いて、イマーム・ムフタディとイマーム・カーヒルも、一般市民からは隠れるように暮らしていたが、イスマーイール派の最高幹部(フドゥード)とは連絡を取り合っていたようである。こうした隠匿されたイマームの存在を生きたまま目に見える形で証明することを、イスマーイール派の教義ではフジャト(証明)と呼んでいる。イマームの隠匿期間は、ニザリー・イスマーイール派国家を横断するアラムート要塞の主席ダーイからの中央指示によって特徴付けられた。しかし、イマーム・ハサン(アラ・ディクリー・アル・サラーム)の出現により、隠匿(サートゥル)の時代は完了した。

イマーム・ヌール・アルディン・ムハンマド[ソースを編集](Imam Nur al-Din Muhammad さらに詳しい情報はこちら。ヌール・アル・ディン・ムハンマド2世 1166年、ハサン(アラ・ディクリー・アル・サラーム)の後を継いだのは、ヌール・アル・ディン・ムハンマド2世で、彼は彼の父やアラムート以前のイマームたちと同様に、信者たちに自らを公言していた。ヌール・アルディン・ムハンマド2世の40年にわたる支配のもと、イマームの教義はさらに発展し、シーア派の伝統に則って、イマームという人物はより重要視されるようになった。

イマーム・ジャラール・アル・ディン・ハサン[ソースを編集](Imam Jalal al-Din Hasan[Sースを編集])。 さらに詳しい情報はこちら。アラムートのハッサン3世 ペルシャ国内では、キヤマのニザリスはかつての政治的努力をほとんど顧みず、周囲のスンニ派世界からかなり孤立した存在となった。しかし、ムハンマド2世の死後、次のイマーム・ジャラール・アル・ディン・ハサンのもとで、ニザリスは新たな時代を迎えることになる。イマーム・ジャラール・アルディン・ハサンは、クラーサーンやイラクのスンニ派の学者や法学者をアラムートに招き、図書館を点検し、不都合な書物を撤去するようにとまで言わせた[10]。 405 イマーム・ジャラール・ディン・ハサンは生前、アッバース朝カリフ・アル・ナシールと友好的な関係を保っていた。バグダードのカリフとの同盟は、ニザリー・イスマーイール派国家だけでなく、より広いムスリム世界の自衛のためのより大きな資源を意味した[11]: 29。

イマーム・アラ・アルディン・ムハンマド[ソースを編集](Imam Ala al-Din Muhammad さらに詳しい情報はこちら。アラムートのムハンマド3世 マルコ・ポーロ旅行記』に描かれたニザリー・イスマーイール派26代イマーム、アラ・アルディン・ムハンマド。(フランス国立図書館蔵) 1221年、ジャラール・ディン・ハサン師は死去し、息子のアラ・アルディン・ムハンマド師が後継者となった。わずか9歳で即位したイマーム・アラ・アルディン・ムハンマドは、アッバース朝カリフと緊密な関係を保つという父の政策を引き継いだ[10]。 406 イマーム・アラ・アルディン・ムハンマドの指導のもと、時代の要請に応じて常に共同体を指導するイマームの必要性が強調された。イマーム・アラ・アルディン・ムハンマドの支配下で、知的生活と学問が盛んになった。モンゴルの侵略から逃れてアジア各地から集まった学者たちによって、ニザーリーの図書館は活気づいた[9]。 147 これらの知識人のうち、Naṣ al-Din Tusiを含む何人かは、アラムート時代末期にイスマーイール派思想に重要な貢献をした。天文学、哲学、神学などの分野で執筆したトゥシは、ハサン=イ・マハムード・カティブと共著した『服従の楽園』(Rawdat al-Taslim)や自伝『旅』(Sayr va Suluk)などでイエズス会思想に大きな貢献をしている。この二大著作の後、アル・トゥシはイスマーイール派イマームの庇護のもと、アラムート図書館で学び、1256年にモンゴルに降伏するまで、同図書館で研究を続けた。

イマーム ルクン・アルディン・クルシャー[ソースを編集]|日本郵船 さらに詳しい情報はこちら。ルクン・アルディン・クルシャー(Rukn al-Din Khurshah 1255年にイマーム・アラ・アルディン・ムハンマドが殺害されたとき、モンゴルはすでにクヒスタンにあるイスマーイール派の拠点の多くを攻撃していた。イマーム・アルディン・ムハンマドの後を継いだ長男のイマーム・ルクン・アルディン・クルシャは、侵入してきたモンゴルと長い間交渉を続け、彼の指揮の下、アラムート城はモンゴルに明け渡された[13]。

モンゴル軍の侵攻とニザリー・イスマーイール国の崩壊 西アジアにおけるモンゴルの勢力拡大は、イスラム地域の征服に依存しており、その完全な掌握は、熱心なニザリー・イスマーイール派国家の解体なしには不可能だった[1]: 75 イマームの中央権力の下に統一された50以上の拠点からなるニザリー派は、モンゴルの事業にとって大きな障害であった。これらの城を次々と破壊する任務は、弟の大ハーンであるメンケの指示のもと、フレグに課された。これらの城を破壊して初めて、モンゴルはバグダッドからアッバース朝カリフを追い出し、西方への征服を進めることができるのである。

彼は1238年、アッバース朝カリフのアル・ムスタンシールとともに、ヨーロッパの君主であるイギリスとフランスに、モンゴルに対するキリスト教徒とイスラム教徒の同盟を訴えたのである。 [1]: 77(信憑性なし)ヨーロッパの支配者はこの提案を受け入れなかったが、イスマーイール派イマームは1246年にモンゴルの大ハーン・グユクの即位式に向かう際にスンニ派カリフと再び提携した[1]: 77アッバース朝カリフのモンゴル宮廷への旅について信憑性ある資料はなく、前述の本にもその記述はない。彼らの和平の共同表現はモンゴル領主に認められず、その直後の西暦1252年、モンゴル軍がクヒスタンに到着した。

イスマーイール派に対するモンゴル軍の最初の攻撃は西暦1253年4月に行われ、多くのクヒスタン要塞がキリスト教徒のモンゴル軍将軍ケト・ブカに奪われることになった。5月までにモンゴル軍はギルドゥク要塞に進攻し、イスマーイール派は数カ月間その地を守り抜いた。12月、城内でコレラが発生し、イスマーイール派の守りは弱くなった。隣接するアラムート要塞からすぐに援軍が到着し、攻めてきたモンゴル軍を阻止し、ケト・ブッカの軍隊数百人を殺害した[1]: 76 城は助かったが、その後のモンゴルのトゥンやトゥスの町への襲撃は虐殺を引き起こした。フラーサーン全域でモンゴル人は専制的な法律を課し、州の住民を大量に移住させる原因となった[1]: 76。

西暦1256年のトゥンでの虐殺の後、フレグはイスマーイール派の勢力を排除するモンゴルの作戦に直接関与するようになった。トゥーで彼のために建てられた豪華なテントから、フレグはクヒスタンのイスマーイール派総督ナシル・アルディン・ムフタシャムを呼び、彼の州のすべての要塞の降伏を要求した。ナシル・アルディンは、降伏はイマームの命令によってのみ可能であり、総督である自分にはイスマーイール派の順守を求める力はないと説明した[12]: 266。

一方、殺害されたイマーム 'Ala al-Din Mohammadは、西暦1255年に息子のRukn al-Din Khurshahによって継承された。西暦1256年、ルクン・アル・ディンはモンゴルへの服従を示す一連のジェスチャーを開始した。フーレグの要求に応じて、ルクン・アル・ディンはアラムート、ムイムンディズ、ラマサールで塔や城壁の撤去を始めた[12]: 267 しかし冬が近づくと、フーレグはこれらの仕草を城の奪取を遅らせるための手段と考え、1256年11月8日、モンゴル軍はすぐにメイムンキの要塞と導師の住居を包囲することになる。4日間の予備砲撃で双方とも大きな犠牲を出した後、モンゴル軍は城の周りにマンゴネルを集結させ、直接の包囲に備えた。ルクン・アル・ディンは自分と家族の安全な移動と引き換えに降伏を宣言した[1]: 79 ヤルリー(勅令)が作成され、ジュウェイニによってイマームのもとに持ち込まれた。再度の砲撃の後、ルクン・アル・ディンは11月19日にムイムンディズから降下した。

フレグの手中にあったルクン・アル・ディンは、アラムート渓谷のすべての城に降伏のメッセージを送ることを余儀なくされた。アラムート城では、モンゴルのバラハイ公が軍隊を率いて城の麓に行き、アラムートの司令官ムカッダーム・アルディンの降伏を呼び掛けた。一日以内に降伏し、大ハーンに忠誠を誓えば、アラムートの人々の命は救われるというものであった。メイムンディズは渋々、イマームの降伏のメッセージは実際に強要された行為ではないかと考えた[1]: 79 イマームに従い、ムカッダムとその部下は要塞から降り、モンゴル軍はアラムートに入りその取り壊しを開始した[1]: 79

アラムートの城は、マイムンディズに比べてはるかに要塞化が進んでおり、モンゴル軍の襲撃に長く耐えることができた。しかし、城の規模は比較的小さく、モンゴル軍に容易に包囲された。それでもアラムートでのイスマーイール派の敗北を決定づけた最も大きな要因は、イマームが谷間の城の降伏を命じたことであった。他の多くの城はすでに従っていたため、ムカッダムの抵抗は城の直接戦闘になっただけでなく、イマームの指示に明確に違反することになり、イマームへの完全服従を誓ったイスマーイール派の指揮官に大きな影響を与えることになった[1]: 80

イスマーイール派の城の征服は、モンゴルの西方への政治的・領土的拡大にとって極めて重要であった。しかし、ジュウェイニによって、それは「サタンの巣にいる異端者に対する天罰の問題」として描かれた[1]: 81。ニザリー・イスマーイール派の国家の崩壊に関するジュウェイニの描写は、反イスマーイール派の歴史家の宗教的傾向を明らかにするものであった。ルクン・アル・ディンがモンゴルに到着し、優勢なイスマーイール派の要塞を説得して降伏させることを約束すると、大ハン・モンケはもはやイマームが役に立つとは考えなかった。ルクン・アル・ディンは故郷に帰る途中、死刑に処された。このことについてジュウェイニは、イマームの殺害が「彼らの悪によって汚された世界」を浄化したと結論付けている[1]: 83 その後、クヒスタンでは、イスマーイールは数千人が大きな集まりに呼ばれ、そこで虐殺された。近隣の地域に逃れた者もいたが、イスマーイール派の駐屯地が占領された後の虐殺で死んだイスマーイール派は10万人近くに上った[1]: 83。

アタ=マリク・ジュヴァイニによると、アラムートの砦への攻撃の際、クロスボウに似た「キタヤン」製の攻城兵器が使われた[14][15][16]。「キタヤン」は中国語の意味で、1256年にフラグが指揮したアークバリスタの一種だった[17] 石は城から落とされ、ボルトは多くのアサシン人を「焼き」飛ばした。この武器は牛の弓と表現され[19]、発射前に火をつけたピッチがボルトに塗られた。 20] 別の歴史家は、ジュヴァイニが記録した戦闘で火傷を引き起こしたボルトに、代わりに火薬が括りつけられたかもしれないと考えている[21]。

モンゴル侵攻後[ソースを編集]。 1256年のアラムート城の最初の包囲で、この地域のニザリー・イスマーイール派の存在は消滅してしまったと思われていた。被害は大きかったが、1275年にイマーム・ルクン・アルディン・クルシャの息子であり、フワレズムシャの子孫であるニザーリ軍が城を奪還したことから、モンゴルの侵攻によってその地域のニザーリ軍が完全に一掃されたわけではないことが示唆される。しかし、フラグ・ハーンの息子の指揮の下、モンゴル軍は1282年にアラムートを奪還し、この地域におけるニザーリー・イスマーイール派の支配は終焉を迎える。

しかし、Mulla Shaykh Ali Gilaniは16世紀末までこの地域でイスマーイール派の活動を報告しており、イマームがアンジュダンに本部を移すことを選択したものの、虐殺を乗り越えてこの地域に留まったことを示唆している。

2004年、ハミデ・チュバクを中心とした考古学的研究により、サファヴィー朝時代に再び破壊が起こった証拠が発見された。また、アフガニスタン人による城の攻撃も示唆されている[22]。

防衛と軍事戦術 アラムートを囲む谷の自然な地形が、城の防御をほぼ確実なものにしていた。地上約180mの狭い岩盤の上に位置するため、直接の武力行使は不可能であった[1]: 27 東側のアラムート渓谷はアラムクフ(ソロモンの玉座)と呼ばれる山脈に縁取られ、アラムート川がこの間を流れている。谷の西の入り口は狭く、高さ350mを超える崖に遮られている。タリクアン川、シャフルード川、アラムート川の3つの川が交わるこの渓谷は、「シルーク」と呼ばれる。一年中、川の水流が激しく、この入り口にはほとんど立ち入ることができない。この谷に陸路で最も近いカズヴィンは、未発達のラバ道で行くしかなく、ラバが通ると砂埃が立ち込め、敵の存在が容易に察知できた[1]: 27。

ニザリー・イスマーイリ国家の軍事的アプローチは、主に防御的なものであり、人命の損失なしに可能な限り対立を避けるように見える戦略的に選ばれた場所であった[1]: 58 しかし、ニザリー・イスマーイール朝国家の特徴は、地理的にペルシアとシリアに散在していたことである。したがってアラムートの城は、イスマーイール派が必要に応じて安全な場所に退避できる、各地に点在する拠点のひとつに過ぎなかった。アラムートの西、シャフルード渓谷にあるラマサールの要塞は、そのような隠れ家の一例であった。イスマーイール派の政治的蜂起の文脈で、イスマーイール派の軍事的存在の様々な空間は、ダル・アル・ヒジュラ(避難所)と呼ばれるようになった。ダール・アル・ヒジュラの概念は、預言者ムハンマドの時代に由来し、彼は激しい迫害からヤスリブに避難した[12]: 79 このように、ファーティミッド朝は北アフリカにダール・アル・ヒジュラを見出したのである。同様に、セルジューク朝に対する反乱の際にも、いくつかの要塞がイスマーイール派の避難場所となった。

イスマーイール派は、宗教的・政治的な目的を達成するために、中世に流行したさまざまな軍事戦略を採用した。その一つが暗殺であり、敵対する有力者を選択的に排除する方法であった。政敵の殺害は通常、公共の場で行われ、他の潜在的な敵に対して大きな威嚇を与えた[9]。 129 歴史を通じて、多くの集団が政治的目的を達成する手段として暗殺に頼ってきた。イスマーイール派の文脈では、これらの任務はイスマーイール派のミッションのフィダーイー(信者)によって行われた。彼らは、一般市民が決して標的にされなかったという点で、ユニークな存在でした。暗殺は、その排除がイスマーイール派に対する侵略を最も大きく減らすことになる者、特に共同体に対して虐殺を行った者に対して行われた[1]: 61 一つの暗殺は通常、派閥争いの結果生じる広範な流血を優先して採用されるものだった。ペルシャにニザリー・イスマーイール派国家を樹立しようとした最初の暗殺事件は、セルジューク朝の宰相ニザム・アル・ムルクの殺害事件であると広く考えられている[1]: 29。正体が不明のままスーフィーに扮した男によって行われたこの宰相の殺害事件は、まさにフィダー派の任務が著しく誇張されてきたタイプの可視性に特徴がある[1]: 29。 [セルジュク朝や十字軍が派閥の敵を処分する軍事的手段として暗殺を行ったのに対し、アラムート時代にはイスラーム圏で政治的に重要な殺人はほとんどイスマーイール派に起因するものとされた[9]。 129そこから、彼らは「暗殺者」として知られるようになった。

伝説と民間伝承[ソースを編集]。 中世の間、イスマーイール派に関する西洋の学問は、この共同体が暗殺者の過激な宗派であり、敵を正確に殺害するために訓練されていると信じられている、という一般的な見方に貢献した。紀元14世紀までに、このテーマに関するヨーロッパの学問は、十字軍からの仕事や物語を越えてあまり進歩していなかった[9]。 14 言葉の起源は忘れ去られ、ヨーロッパ全域で暗殺者という言葉は「プロの殺人者」の意味を持つようになった[9]。 14 1603年、アサシンをテーマにした西洋初の出版物は、アンリ4世の宮廷役人が執筆し、主にマルコ・ポーロ(1254-1324)の近東訪問の物語に基づいていた。多くの西洋人旅行者の証言を集めたが、著者はアサシンの語源を説明することができなかった[9]。 15

悪名高いアサシンは、19世紀に東洋学者のシルベストル・デ・サシー(1838年没)により、アサシニやアシシニという異名を使ってアラビアのハシシとようやく結びつけられた。歴史家アブ・シャムス(1267年没)によるイスマーイール派へのアラビア語ハシシの最初の適用例を挙げ、ド・サシーは西洋の学問を通じてイスマーイール派に与えられた名称との関連性を示した[9]。 14 皮肉にも、ハシシという用語の最初の使用は、ファーティミッド・カリフのアル・アミールがシリアのニザリスに対する蔑称として用いた西暦1122年にまで遡る[9]。 12 ハシシの使用を非難することなく、カリフはこの言葉を侮蔑的な意味で使用した。このレッテルは、反イスマーイール派の歴史家たちによって、すぐにシリアとペルシアのイスマーイール派に適用された[9]。 13 比喩的に使われ、ハシシュ・アイという用語は、追放者や暴徒といった意味を含んでいた[9]。 13 この用語の普及は、ニザリスと十字軍との軍事的な出会いによってさらに促進され、十字軍の記録者はこの用語を採用し、ヨーロッパ全土に広めた。

アサシンの伝説はニザリ人のフィーダの訓練と指導に大きく関わっており、彼らはしばしば敵を排除するために命を捧げる公的任務で有名であった。十字軍の記録や反イスマーイール派の歴史家の著作による誤った情報は、フィーダが訓練の一環としてハシシを食べさせられたという話を助長している[11]: 21 フィーダがハシシを食べさせられたかどうかは不明である。 [11]: 21 フィーダが実際にニザーリの指導者によって訓練または派遣されたかどうかは未確認であるが、Wladimir Ivanowなどの学者は、セルジュク朝の宰相ニザーム・アル・ムルクなどの重要人物が暗殺されたことが、ニザーリを政治的侵略から保護しようとするコミュニティの他の者に励ましを与えたと主張している [11]: 21 実際セルジュクも十字軍も派閥内の敵討ちに軍事手段として暗殺を用いている。しかしアラムート時代には、イスラムの地で政治的な意味を持つ殺人はほとんどすべてイスマーイール派に起因するものとされた[9]。 バーナード・ルイスのような東洋学者が、イスマーイール派を政治的に活発なフィダ派と事実上同一視するほど、この関連は膨らんでいた。もともとシリアのイスマーイール派に最初に適用された「地元の一般的な言葉」であったが、このレッテルは西洋の歴史家に口頭で伝えられ、その結果ニザール人の歴史に登場することになった[12]。

反イスマーイール派の歴史家やオリエンタリストの作家から集められたフィーダの修行の物語は混同され、マルコ・ポーロの記述にまとめられ、その中で彼は「楽園の秘密の庭」を記述している[9]。 16 イスマーイール派の信者は、薬物を投与された後、魅力的な若い乙女と美しい植物で満たされた楽園のような庭園に連れて行かれ、そこでフィーダが目覚めると言われていた。ここで彼らは「老人」から、楽園での自分の居場所を目撃していること、この庭園に永久に戻りたいのであれば、ニザーリの大義に奉仕しなければならないことを告げられた[12]。このようにして「山の老人」の物語はマルコポーロによって組み立てられ、この伝説を広めた多くの責任を負う著名な東洋学者ジョセフ・フォン・ハマー=パージェスト(1774-1856)により受け入れられたのだった。1930年代まで、ハマー・プルグストールのアサシン伝説の再話は、ニザリスに関する標準的な説明としてヨーロッパ全土で使用された[9]。 16

ニザリスに関する近代の著作はニザリスの歴史を解明し、そうすることで初期の一般的な歴史の多くが不正確であったことを明らかにした。1933年、アガ・カーン3世(1877-1957)のイマーム・スルタン・ムハンマド・シャーの指導のもと、イスラーム研究協会が設立された。著名な歴史家ウラジミール・イヴァノフは、この協会と1946年のボンベイ・イスマーイール派協会の両方で中心的な役割を果たした人物である。イワノフは、多くのイスマーイール派の文献を目録化し、現代のイスマーイール派の学問を大きく前進させる土台となった[9]。 17

2005年、考古学者のピーター・ウィリーは、それ以前の学者によるアサシンの歴史は単に不正確な民間伝承を繰り返しているに過ぎないことを示唆する証拠を発表した。確立された秘教的教義に基づき、ウィリーはイスマーイール派の楽園に対する理解は深く象徴的なものであると主張している。コーランの天国に関する記述には自然のイメージが含まれているが、ウィリーは、ニザリー・フィダーイが、美しい庭園で目覚めただけで楽園を目撃したと真剣に信じることはないと論じている[1]。 55 ニザール人のクルアーンによる楽園の描写の象徴的解釈は、そのようなエキゾチックな庭園が信奉者に自殺の任務を遂行する動機として使われた可能性を否定する証拠となる。さらにウィリーは、大ハーン・モンケの廷臣ジュワイニが、モンゴル侵攻の直前にアラムート城を調査していることを指摘する。ジュワイニの報告書には、高度な貯蔵施設や有名なアラムート図書館についての精緻な記述がある。しかし、この反イスマーイール派の観察者でさえ、アラムートの敷地内にある民俗的な庭園については全く触れていない[1]。 55 ジュウェイニによって異端とみなされた図書館の蔵書の多くのテキストを破棄したのだから、特にニザリ庭園が薬物使用と誘惑の場であったならば、かなりの注意を払うことが予想される。ジュウェニはそのような庭園について全く言及していないことから、ウィリーは庭園が伝説以上のものであるという確かな証拠はないと結論づけている。ウィリーによってアラムート城で発掘された資料の参考コレクションは、大英博物館に所蔵されている[24]。

ゲルドクフはクミス地方(現在のイラン・セムナン州)のダムガン近郊にあったニザリー・イスマイリー国の城である。

ゲルドクフは「要塞化された山」であり、高さ300mの垂直な岩山の頂上に建物、その両脇に要塞があり、麓には三重の環状の要塞があり、直接の軍事攻撃は不可能な城塞であった。もともとは、西暦1096年に、ニザーリ人のセルジュク朝の指揮官が買収し、要塞化した小さな砦であった。城塞はニザーリ人の家族の避難場所として機能し、ホラーサーン街道の中央に位置する戦略的な立地は、シルクロードの通過するキャラバンから税金を徴収するための拠点として有用であった。

ゲルドクフは西暦1253年のモンゴル軍の侵攻に17年間耐え、ペルシャにおけるニザール人の最後の拠点となった。この要塞はサファヴィー朝時代初期まで使用された。ニザールの主要な要塞の中で、ゲルドクフは最も研究が進んでいない要塞の一つである。

名称[ソースを編集]について Girdkūh[1] (Persian: گردکوه) は、「円形」を表す gird (گرد) と「山」を表す kūh (کوه) の合成語である。山頂が円形であることから、この名がついた。

中国の著作『元史』では、ゲルクフはタンハン(ダムハン)の西にあるイェンハン山の頂上に、ユルグ、キドゥブ、キドゥブグ、ギルルグドゥキエと複数回記録されている[2]。 コリュカスのヘイトンによって要塞はティガドという名で呼ばれている[3]。

また、この要塞はDezh-e Gonbadān(دژ گنبدان)、文字通り「ドームの要塞」)とも呼ばれる。シャフナーマ』に登場する、イスファンディヤーが幽閉されていたゴンバダーン・デズ(گنبدان دژ)は、ゲルドクと同一視される可能性もある[4]。

ダムガンの西15kmに位置し、セムナン街道から少し入ったところにある。また、その近くの村Hajjiabad-e Razvehを経由するのが最も良い方法である[5]。

IMAG0436 - コピー.jpg ゲルクフの岩は独特の円錐形をしており、周囲の小山の斜面から300m(980フィート)の高さにそびえている。東側は別として、斜面はほとんど縮尺不可能であり、防御のための工事は必要なかった。岩を囲む平野の高さは1,230メートル(4,040フィート)、Gerdkuhの砦の頂上の高さは1,525メートル(5,003フィート)[5]。岩の険しさと高さは『元史』に記載されており、矢やマンガン石が届かなかったと述べている[2]。

主な周辺防御は35の砦の環状で、総周囲は6キロメートル(3.7マイル)であった。砦は東側に集中しており、城から300メートル(980フィート)離れた場所、200メートル(660フィート)離れた場所、そして城のすぐ足元にある3番目の砦の3つのリングが特徴的である。その目的は、城の麓の耕作地の保護、通過するキャラバンの徴税拠点、また丘の上の建物に対してより一般的で利用しやすい倉庫の場所などであったと考えられる[5]。

南側にある長方形の外門は、受付の役割を果たしたようである。しかし、正式な入口は東側にある主門館からである。主門館は幅10.5-12メートル(34-39フィート)、高さ7.5メートル(25フィート)であった。両側には、滑らかな化粧石で作られた2つの丸い櫓がありました。この門に通じる外側の傾斜路は、おそらく包囲していたモンゴル人によって作られたものであろう。この城門のすぐ上に泉がある。山城は、楼閣の間に築かれた二重の壁で防御されている。自然の垂直落下がその効果を高めた[5]。

山頂からの眺めは壮観である。南側には、近くの村を見下ろす広い展望があり、背景には大塩原が煌々と輝いている。東にはダムハンが見え、晴れた日にはシャールードまで見える。大雨の後は、外郭の内側の南東斜面の農地がよく見える・・・。西側にはセムナンへの道とアルボルズ山脈の連なりがある[5]。

山頂の後期泥煉瓦城壁跡 山頂には独自の要塞がある。長さ30.5メートル、幅24メートルの城塞がある。この城塞は、石材を積み上げて造られており、中央には井戸があります。平野から見える主な居住区は、南東の斜面にある2列の建物の複合体で、すべて少なくとも2階か3階の高さでした。北東部には後期の土壁があり、建物の遺構はほとんど残っていない。南西部には貯水池と防御塔の跡がある。しかし、主な集水域は、丘の上の南側、地面が約60.5メートル(198フィート)急降下する場所にある3つの貯水池である。石と泥レンガでできた厚さ3メートルの外壁は漆喰で覆われ、丸天井の屋根と櫓を備えているのが特徴です。要塞内の他の場所にも貯水池や井戸がある[5]。

歴史【ソースを編集する

要塞の歴史はおそらくイスラム教以前に遡る。ゲルドクフはホラーサーン街道に位置し、アルボルズ山脈に向かうルートを守っていた[6]。

セルジューク朝時代[ソースを編集する]。 こちらも参照。ニザリ・セルジューク朝紛争 ゲルドクフは1100年にRa'is Mu'ayyad al-Din Muzaffar ibn Ahmad Mustawfi (رئیس مؤید الدین مظفر بن احمد مستوفی) によって要塞化されニザーリー・イズマ・イリの所有に移されることになった。はイスマーイール派に改宗し、セルジュク朝の首長アミルダド・ハバシ(امیرداد حبشی)の副官となり、1096年にスルタン・バルキヤルクからゲドルクを手に入れた。ハッサン=イ・サッバーの下で、ムザファルは息子のシャラフ・アルディン・ムハンマドに引き継がれるまで要塞の司令官を続けた[6]。

ムザファルは砦の中に非常に深い井戸を掘ったとされるが、水にはたどり着けなかった。数年後、地震で水が噴出した[7]。

スルタン・アフマド・サンジャルの治世下、528 AH(イスラム暦)、ゲルクフはアミール・アルグシュに包囲された。城の食料が尽きたため、アミールを買収して包囲を断念させた[8]。

フワレズムシャヒア時代[ソースを編集]。 モンゴルの侵攻の際、クワラズムのスルタン・ムハンマド2世はレイに退却した。モンゴル軍の司令官スブタイが彼に付き従い、ダムハンに到達すると、都市の一部のエリートはニザリスのゲルクフに避難した[8]。

モンゴル包囲網[ソースを編集]。 モンゴル軍によるゲルドク包囲戦 ニザリスに対するモンゴル軍の作戦の一部。 ゲルドクフ包囲戦.jpeg ティガド(ゲルドクフ)包囲戦(コリクスのヘイトンによる「La Flor des estoires de la terre d'Orient」写本より 日付 1253年5月〜1270年12月15日(17年7ヶ月) 場所 ゲルクフ 結果 モンゴル軍の勝利 交戦国 モンゴル帝国(イルハン国が継承 バヴァンド朝 パドゥスパニード ニザリー・イスマーイール派国家(1256年まで)

ゲルクーフの守備隊 アラムートからの援軍 指揮官と指導者 キトゥブカ ビュリ アバッカ・カーン シャムス・アル・ムルーク・ムハンマド Shahragim Qadi Tajuddin Mardanshah 降伏した。 死傷者数および損失 100人(最初の包囲) 全軍 1253年3月、前衛を指揮していたヒュルギュの司令官キトゥブカは12,000人の兵(1テュメンとケケ・イルゲイの2ミンガン)を率いてオクサス(アムダリア)を横断した。 [9] 1253年4月、クヒスタンのいくつかのニザリ族の要塞を占領してその住民を殺害し、5月にはクミスを攻撃して5千の兵力でゲルドクフを包囲し[10][11]、周囲に壁と攻城設備を構築した。キトゥブカはアミール・ブーリ以下の軍をゲルドクフ包囲のために残していた[3][10]。

1253年12月、ゲルドクフの守備隊は夜間に出撃し、ビュリを含む100人(または数百人)のモンゴル人を殺害した[3][10]。1254年の夏、ゲルドクフでコレラが発生し、守備隊の抵抗力は低下した。しかし、ラムサールとは異なり、ゲルドクフは疫病を生き延び、アラムートのアラ・アルディン・ムハンマドからの援軍の到着によって救われた[10][13]。

ヒュルギュの本隊がイランに進攻すると、クーシャはゲルクフとクヒスタンの要塞に降伏するよう命じた。ゲルドクフのニザーリ族の長であるカーディー・タジュッディン・マルダンシャーは降伏したが、守備隊は抵抗を続けた[14]。 1256年、メイムンディズとアラムートはモンゴルに降伏・破壊され、ニザーリ・イスマイール派国家が公式に消滅した。クーリシャーはモンゴルの保護下に置かれることになった。彼はその立場に耐えられなくなり、ヒュルギュにモンゴルのメンケに会いに行き、残りのイスマーイール派の要塞を説得して降伏させることを許可してくれるよう頼んだ。メンケは彼がラムサールやゲルクフを引き渡せなかったことを理由に彼を叱責し、フールシャを含むニザリー・イスマーイール派全員の総虐殺を命じた[10][15]。

モンゴルはゲルドク付近に常設の建物、家屋、防御壁を建設しており、その跡は現在でもハジジャバド・エ・ラズベや他の近隣の村に残っている。1985年時点で北東斜面にニザリ式とモンゴル式のマンゴネルに使われる2種類の石が確認されている[6][5]。 また、ハッジャバード・エ・ラズヴェとゲルドクの間の平原にモンゴルの包囲工事の跡が残っている[5]。

1270年12月15日、アバッカの治世にゲルドクフの守備隊は衣服が足りなくなり降伏した。アラムートの陥落から13年後、キトゥブカによる最初の包囲から17年後のことであった。モンゴル軍は生き残った守備隊を殺害したが、要塞を破壊することはなかった[16]。

モンゴルによる占領後[ソースを編集]。 ゲルドクフは1384年にアスタラバードの反乱軍総督アミール・ヴァリによって一時的に占領され、歴史的記録に一度だけ登場する[6]。 サファヴィー朝時代初期にはおそらく完全に放棄されていた[17]。

近代の研究[ソースを編集]。 カージャール朝の王ナセル・アルディン・シャー(1848-1896)は、シェイフ・モハンマド・メフディ・アブドル=ラブ=アバディに調査を促し、その短い報告書には正確な寸法が記載されている[5]。

この遺跡はピーター・ワイリーによって何度も訪問され、彼の著書『Eagle's Nest』に詳細な記述が残されている[5]。1967年には遺跡が破片や遺物で覆われていると報告されたが、翌年にはほとんど残っていない[5]。 2012年現在、遺跡の考古学的調査は行われていない。ニザーリの主要な城の中で、ゲルドクフは最も研究が進んでいない[6]。

カサル・ウルスとは、チンギス・カンの次弟ジョチ・カサルを始祖とする遊牧集団で、モンゴル帝国を構成するウルスの一つ。モンゴル帝国草創期のウルスとしては最小の規模であったが、北元時代に勢力を拡大し清代には多数の派生部族を生み出すに至った。

歴史

[編集]カサル・ウルスの創設

[編集]1206年にモンゴル帝国を建国したチンギス・カンは配下の遊牧民を自らの一族に分配し、西方には自らの諸子(ジョチ、チャガタイ、オゴデイ)を右翼諸王(西道諸王)として遊牧民と土地を分封し、東方には自らの諸弟(ジョチ・カサル、アルチダイ、テムゲ・オッチギン)を左翼諸王(東道諸王)として同様に民と土地を分封した。この時、カサルもまた遊牧民と土地を分封されたが、『集史』チンギス・カン紀によると与えられた民の数は僅か1千で、これはこの時創設されたウルスの中で最小の数であった。『元朝秘史』には kokocu の処遇を巡ってカサルと対立したチンギス・カンがカサルから民を奪ったとの記述があり、当初は他の諸王と同格の数を与えられていたのが、後になって削減されたのではないかとも考えられている。また、この時カサルは左翼諸王の中で最北のアルグン河流域を領地として与えられており、後述するように少なくとも14世紀初頭までカサル王家は継続してこの地方を本拠地としていた。

1227年より最初の金朝侵攻が始まると、左翼諸王はそのまま金朝侵攻軍の左翼軍を担当し南下したが、この左翼軍の主将を務めていたのがカサルであった。『聖武親征録』などによると、カサルは〜年に〜などを攻略し、年に中都で他の軍団と合流したという。また、『元朝秘史』には万奴を降らせたとの記述もあるが、この記述に対する解釈には諸説ある。

カサル・ウルスの発展

[編集]カサルが死去した後、カサル・ウルス当主の地位を継いだのはカサルの長子イェグであった。『元朝秘史』にはオゴデイの即位式に「左手の諸王(=左翼諸王の代表)」としてテムゲ・オッチギンとイェグが出席したと記されており、イェグが「右手の諸王の頭(=右翼諸王の代表)」たるチャガタイ・バトゥと同格の高位の王族として遇されていたことが窺える。金朝が完全に征服された後の年には投下額の分配が行われ、この時分配された路は以後長くカサル家の領地として支配されることになる。

オゴデイの没後、モンゴル帝国では帝位を巡ってオッチギン家とトゥルイ家の間で内部対立が生じたが、 東道諸王は最も勢力の大きいオッチギン王家を中心に常に政治的立場を統一してきた。1251年には~らとともにモンケの即位式に出席したことが記録されている。モンケの即位後、イェグは高麗侵攻の司令官に抜擢されたが、内部分裂起こして撤退するという失態を見せている。イェグにはコルコスンという息子がいたが、早世したため弟のイェスンゲが元当主となり、以後その地位はイェスンゲの子孫に受け継がれた。あるいは、他の高麗侵攻での失態が王統の移動に影響したのではないかとも考えられている。

イェスンゲは早くからモンケの進める南宋侵攻への参加を表明しており、年より~らとともに左翼軍として南宋侵攻を開始することになった。しかし、左翼軍を束ねるオッチギン家のタガチャルは「 」 を理由に大規模な攻勢を控えたため、即戦即決を望むモンケは自ら軍を率いて南宋領四川に侵攻し、 そこで病にかかって急死してしまった。モンケの死後、南宋遠征軍に加わっていた次弟忽とモンゴル高原本土に残留していた阿の間で帝位を巡って内戦が勃発したが、タガチャルを始めとする左翼諸王は忽を支持することに決め、開平でのクリルタイにもイェスンゲは出席し忽の即位を承認した。 イェスンゲの活躍により、カサル・ウルスは忽によって再編された大元ウルスにおける大領主としての地位を確保するに至った。チンギス・カンの息子たちと同世代のイェスンゲは、チンギス・カンの孫世代とともに活躍した後、内戦が集結して間もなく 75歳という高齢で亡くなった。

大元ウルス時代

[編集]内戦集結の後、約20年近くにわたってカサル・ウルスに関する記録は見られないが、イェスンゲの息子~ からシクドゥルにカサル家当主の地位は受け継がれたようである。 年代に南宋が征服されると、路がカサル・ウルスの新たな投下領として認定されており、これによっては河流域の遊牧本領、華北の路、江南の路という3つの領地によって形成されるようになった。 年代、次第に大元ウルス政府の締め付けが厳しくなる中でオッチギン家のナヤンを中心とする左翼諸王は忽への叛乱を企て、年月に遂に挙兵した。カサル家のシクドゥルは

北元時代前期

[編集]年にブイル・ノールの戦いで敗れたウスハル・ハーンがイェスデルによって弑逆されると、モンゴル高原は未曽有の混乱状態に陥った。オッチギン家の遼王アジャシュリは年に明朝に降り、その部衆は朶顔衛・泰寧衛・福余衛という3つの集団に分けられ、明側の漢文史料では朶顔三衛もしくは兀良哈三衛の名で知られた。このうち、福余衛をカサル家と結び付ける説もあるが、確証はない。イェスデルの下に結集したモンゴル高原西方の諸部族は「ドルベン・オイラト(四オイラト)」と呼ばれる部族連合を形成し、一方ウスハル・ハーンの遺臣らは高原東方を確保して「ドチン・モンゴル(四十モンゴル)」と呼ばれた。オイラトとモンゴルという2大勢力は15世紀前半に熾烈な主導権争いを繰り広げたが、この間の左翼諸王の動向については全く記録が残っていない。

年代に入るとオイラトに属するチョロース氏のトゴンが勢力を拡大し、タイスン・ハーンを推載してモンゴル高原を再統一するに至った。オイラトに吸収されたモンゴルの有力者の多くはタイスン・ハーンの配下となり、その中にカサルの末裔を証する「シューシテイ王」という人物があった。「シューシテイ王」は〜とともに明朝に使節を派遣したことが記録されており、タイスン・ハーン配下の有力諸侯であったことが窺える。トゴンが亡くなりその息子エセンが跡を継ぐと、エセンは土木の変を引き起こして明朝に大打撃を与え、オイラトは最盛期を迎えた。

一方、 トゴンとエセンの傀儡に過ぎなかったタイスン・ハーンは自らの立場に不満を募らせており、年に先手を打ってエセンに奇襲を仕掛けた。しかし体勢を立て直したエセンの逆襲を受けてタイスン・ハーンは殺されてしまい、 エセンがハーンを称したものの、エセンもまた叛乱にあって殺されてしまった。 モンケ古源流をはじめモンゴル年代記にはタイスン・ハーンとエセンの戦争の中で 「」 「」が一騎打ちをした逸話が記されており、シューシテイ王はタイスン・ハーン側の有力諸侯として活躍していたようである。なお、タイスン・ハーンの敗死後に三衛は現フフホト方面に強制移住されているが、この時西方に移住した一派を祖とするのが、カサルの子孫を称するホシュート部ではないかと考えられている。

モンゴルによるアラムート時代のニザール派(暗殺者)に対する征服は、モンゴル帝国によるイランのホラズム帝国の征服とニザール派とモンゴルの一連の対立の後、1253年に始まった。カアンであるモンケの命により、その弟フレグが中心となって進軍した。ニザール派、そして後にアッバース朝カリフに対するこの作戦は、この地域に新しいカアン国-フレグ・ウルス-を建国することを目的としていた。

フレグの作戦は、モンゴルとの戦いを政策とするイマーム・アラ・アルディン・ムカアンマド率いるニザール人の指導者の内部分裂が激化する中、クーヒスタンとクミスの拠点への攻撃で始まった。彼の後継者であるルクン・アルディン・クルシャー(Rukn al-Din Khurshah)は、モンゴルの進攻を前にして、長い交渉の連続を始めた。1256年、イマームはマイムンディズに包囲されて降伏し、フレグとの協定に従って従者にも降伏を命じた。アラムートは攻略が困難であったにもかかわらず、敵対することをやめ、解体された。こうしてニザリー国家は崩壊したが、いくつかの砦、特にラムサール、ゲルクフ、そしてシリアにある砦は抵抗を続けていた。その後、モンケ・カアンはクルシハとその家族を含む全てのニザール人の一般的な虐殺を命じた。

生き残った多くのニザール派は、西アジア、中央アジア、南アジアに散らばった。その後、彼らについてほとんど知られていないが、彼らのコミュニティは彼らの中心地であるデイラムで何らかの独立を維持し、彼らのイマームが後にアンジュダンで再登場する。

出典 主な一次資料は、歴史家アタ=マリク・ジュヴァイニーが書いたTarikh-i Jahangushayで、彼はフーレグの下で役人としてこの征服に参加した。ジュヴァイニーは歴史書の最後の3分の1をこの作戦に費やし、イスラム圏におけるモンゴル人征服の頂点として描いている。彼の記述には矛盾や誇張が含まれており、他の資料に基づいて「修正」されている。他の資料としては、ラシッド・アルディン・ハマダーニが書いたJami' al-TawarikhやTarikh-i Tabaristanなどがある[1]。

背景【ソースを編集する ニザール派はイスマーイール派の一派で、イスラム教シーア派の一派である。彼らは戦略的かつ自給自足の山岳地帯に拠点を構え、ペルシャのセルジュク帝国と後のホラズム帝国に独自の国家を築いていた[要出典]。

1192年または1193年、ラシッド・アルディン・シナンはペルシャ人のナスル・アル・アジャミに継承され、彼はシリアのニザール派に対するアラムートの宗主権を回復した[2]。モンゴルのペルシア侵攻後、著名な学者アル・トゥシを含む多くのスンナ派とシーア派のムスリムはクーヒスタンのニザール派に避難している。クーヒスタンの総督(ムフタシャム)はナシール・アル・ディン・アブ・アル・ファト・アブド・アル・ラヒム・イブン・アビ・マンスールであった[3]。

初期のニザール派とモンゴル族の関係 アラー・アルディン・ムカアンマドのコイン

1221年、ニザール派のイマーム、ジャラール・アルディン・ハサンはバルクのチンギス・カンに使者を送った。イマームは同年死去し、9歳の息子であるアラ・アルディン・ムカアンマドが後を継いだ[4]。

モンゴルの侵攻によりホラズム王朝が滅亡すると、アラ・アルディン・ムカアンマド率いるニザール派とオゴデイ・カアン率いるモンゴルとの直接対決が始まった。モンゴルはペルシャの他の地域を征服し始めたところであった。まもなくニザール派はクミスのダムカアンをモンゴル人に奪われた。ニザール派はホラズムシャー家の崩壊後、この都市を支配下に置いたばかりだった[2]。

1238年、ニザリー・イマームはアッバース朝カリフのアル・ムスタンシールと共同で、フランスのルイ9世とイギリスのエドワード1世にモンゴルに対するムスリムとキリスト教徒の同盟を結ぶための外交使節団を送ったが、これは失敗に終わった。その後、ヨーロッパの王たちはモンゴル軍に加担し、イスラム教徒に対抗した[2][3]。

1246年、ニザリー・イマームはアッバース朝新カリフのアル・ムスタシムと多くのイスラム教徒の支配者と共に、モンゴルの新カアン、グユク・カンの即位に際して、ニザリー・ムフタシャム(キスタンの総督)シハブ・アル・ディンとシャムス・アル・ディンの下に外交団を送りモンゴルに派遣した。しかし、グユク・カンはこれを却下し、すぐにエルジギデイのもとに援軍をペルシャに派遣し、ペルシャの軍の5分の1をニザール派国をはじめとする反乱軍の領土の縮小に充てるように指示した。グユク自身も参加するつもりだったが、間もなく死亡した[2]。 この頃、モンゴルのノヤン(司令官)である長老チャガタイはニザール派に暗殺されたと伝えられている[6]。

グユクの後継者であるモンケ・カアンは、前任者の計画を実行に移し始めた。モンケの決定は、モンゴル宮廷内のスンニ派による反ニザール派の要請、カズヴィンのカーディであるシャムス・アル・ディンのような新しい反ニザール派の訴え、ペルシャのモンゴル人地方司令官からの警告を受けたものであった。1252年、モンケは弟のフレグに残りの西アジアを征服する使命を託し、ニザール派国家とアッバース朝カリフを征服することを最優先とした。綿密な準備がなされ、フレグが出発したのは1253年で、実際にペルシアに到着したのは2年以上後のことだった[2]。 1253年、モンゴルのカラコルムに派遣されたフラマン人司祭のルブルック・ウィリアムは、同地の警備の手強さに驚かされたが、これはモンケ暗殺のために40人以上の暗殺者が送り込まれていたことに対抗したものとされ、暗殺計画は単なる噂だった可能性もあるとされる[7]。

フレグの征服 クーヒスタン、クミス、クラーサーン[ソースを編集]に対する征服

ゲルクフ包囲戦(コリクスのヘイトンによる『La Flor des estoires de la terre d'Orient』の写本から)。守備隊は、ニザール派の指導者が降伏した後も、17年間抵抗しました。

フェルドフスのガレエクー山 1253年3月、キト・ブカの指揮するフレグの先遣隊は12000人の兵(1トゥメンとケケ・イルゲイの2ミンガン)でオクサス(アムダリヤ)を越えた。 [14] 1253年4月、クーヒスタンのいくつかのニザール人の要塞を占領してその住民を殺害し、5月にはクミス地区を攻撃して、そこのニザール人の主要拠点であるゲルクフを包囲した[15][16] 彼の軍は5千人(おそらくモンゴル)の騎兵と5千人(おそらくタジク)の歩兵であった。キト・ブカはアミール・ビュリの下にゲルクフを包囲する軍を残し、自身は近くのミーリン(メーネガル)城とシャー(カスランの?) 1253年8月にはタレム地区とルドバル地区に遊撃隊を派遣したが、ほとんど成果はなかった。その後、マンスリアやアラベシン(Alah beshin)の住民を襲って虐殺した[15][17][18]。

1253年10月、フレグはモンゴルのオルダを出発し、トゥメンを連れてのんびりと行軍を始め、途中で数を増やした[14][19][15]。 10人の息子のうちアバッカとヨズムトという2人[18]、途中で死んだ兄スベデイ、妻オルジェイとイシュット、継母ドクズらが同行した[20][18][21]。

1253年7月、クーヒスタンにいたキト・ブカは、おそらく一時的にトゥン(フェルドーズ)とトゥルシズを略奪し、虐殺し、押収した。1253年12月、ギルドクーの守備隊は夜襲を受け、ビュリを含む100人のモンゴル人を殺害した[17]。 [17][15] ゲルドクフはコレラの発生により陥落寸前となったが、ラムサールとは異なり流行を免れ、1254年夏にイマーム・アラ・アルディン・ムカアンマドが派遣したアラムートからの援軍の到着により救われることとなった。難攻不落の砦は長年にわたって抵抗した(下記参照)[15][17][22]。

1255年9月、フレグはサマルカンド付近に到着し[19]、キシュ(シャーリサブズ)を一時的に本拠地とし、ペルシアの地方モンゴル人や非モンゴル人の支配者に使者を送り、カアンの総督としての存在を知らせ、ニザール派に対する援助を求め、拒否した場合の罰として彼らの完全破壊を要求するようになった。1255年秋にはアルグン・アカが加わった[23]。 ラム(アナトリア)、ファルス、イラク、アゼルバイジャン、アラン、シルヴァン、グルジア、そしておそらくアルメニアのすべての支配者は、多くの贈り物で彼らの奉仕を認めていた[16]。

モンゴルのクーヒスタンへの容赦ない進出は、ニザール派の指導者に困惑をもたらした。憂鬱症に悩まされていたとされるイマーム・アラ・アルディン・ムカアンマドと彼の顧問やニザール派指導者、また彼の息子で将来のイマームと指定されていたルクン・アルディン・クルシャとの関係は既に悪化していた。ペルシャの歴史家によれば、ニザール派の幹部はムカアンマドをクーデターで追い出し、モンゴルとの交渉を直ちに開始するクーリシャーに交代させようと計画したが、この計画の実行前にクーリシャーが病没した[17]。 それでも1255年12月1日か2日にムカアンマドは怪死し、20代後半だったクーリシャーが後を継いだという[17][15]。

フレグはイランに到達するため、チャガタイ・ハーガンを経由し、1256年1月にオクサス(アムダリア)を渡り、1256年4月にクーヒスタンに入国した。フレグは、キト・ブカによって効果的に削減されていないトゥンを最初の目標に選んだ。フレグがザワ地区とクワフ地区を通過する際に、作戦の監督を妨げるような不明瞭な事件が起こった。1256年5月、彼はキト・ブカとケケ・イルゲイにトゥンへの再攻撃を指示し、トゥンは1週間の包囲の後略奪され、住民のほとんどが虐殺された。その後、モンゴル軍司令官はフレグと再集結し、トゥースを攻めた[19][15]。

ルドバルとアラムートへの遠征[ソースを編集]

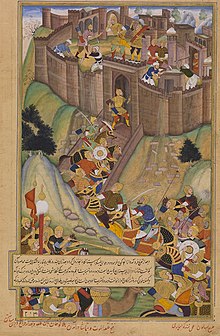

1256年、ニザール派の城に対して進軍するフレグとその軍隊。Jami al-Tawarikhの写本に描かれたペルシャ語の細密画[7]。 クーリシャーは政権を握るとすぐに、カズヴィンにいる最も近いモンゴル軍司令官ノヤン・ヤスールに、ニザール派指導部がモンゴルの支配に服する意志があることを表明した。ヤスールは、イマームが自らフレグの陣営に赴くべきだと答えた。6月12日、ヤスールとルドバルのニザール派との戦いが記録されている。彼はニザール派軍が集結していたアラムート近くのシヤラン山での戦いに敗れたが、この地域のニザール派に何とか嫌がらせをすることができた[24][25]。

フレグがビスタムに到着すると、彼の軍は5つのトゥメンに拡大し、新しい指揮官が加えられた。彼らの多くはバトゥ・カーンの親族であった。黄金種族を代表するジョチのウルスからは、クリ(オルダの息子)、バラガ、トゥタルが来た。チャガタイ・ウルスの軍隊はテギュデルの下にいた。オイラト族の部隊もブカ・テムル(Buqa Temür)の下で参加した。フレグはマンゴネルとナフサの使用に長けた1000隊の攻城技術者(おそらく北方中国人、契丹、ムスリム)を従えていた[26][15]。

ニザール派の中心地:アラムートとルドバル地域 モンゴルは3つの方向からアラムートとルドバルのニザール派の中心地に対して作戦を展開した。ブカ・テムル、ケケ・イルゲイ率いる右翼はタバリスタンを経由して進軍した。左翼はテギュデルとキト・ブカで、クワルとセムナンを経由して進軍した。中央はフレグ自身の配下であった。一方、フレグはクーシャーに再び警告を送った。フルスハはメイムンディズ城に滞在し、時間との勝負に出たようである。宰相カイクバッドを派遣し、フィルスクでモンゴル軍と会談し、アラムートとラムサール以外のすべての砦の降伏を申し出、フルスハが直接フレグを訪問するために1年間の猶予を再び求めた。一方、フルスハはゲルクフやクーヒスタンの要塞に降伏を命じ、その長たちはこれを受け入れたが、ゲルクフ守備隊は抵抗を続けた。モンゴル軍はさらに前進し、ラル、ダマバンド、シャフディズに到達した。クーリシャーは7、8歳の息子を誠意を見せて送ったが、幼いため送り返された。その後、フールシャーは次兄のシャカアンシャー(シャヒン・シャー)を派遣し、レイでモンゴル軍を迎え撃った。しかし、フレグは好意を示すため、ニザールの要塞の解体を要求した[15][27][28][1]。

ニザリー・イマームとフレグの間の数多くの交渉は徒労に終わった。ニザール派導師は少なくともニザール派の主要な砦を維持しようとしたようだが、モンゴル側はニザール派の完全服従を頑なに拒んだ[3]。

メイモン・ディズ包囲戦 主な記事 メイモン・ディズの包囲 1256年11月8日、フレグはマイムンディズに面した丘の上に陣を敷き、タレカン谷を経てアラムート山脈を越えてマイムンディズの麓に現れ、軍勢で要塞を包囲する[15]。

マイムンディズはマンゴネルによる攻撃も可能であったが、アラムート、ネヴィサル・シャー、ラムサール、ゲルクフなどは高峰の頂上にあり、そのようなことはなかった。それでも要塞の強さに感心したモンゴル軍は、様々な角度から調査して弱点を探した。冬が近づいていたため、フレグは副官たちの大多数から包囲を延期するよう勧められたが、包囲を続行することを決意した。近くの丘の上からマンゴネルによる予備砲撃が3日間行われ、双方に死傷者が出た。4日目のモンゴル軍の直接攻撃は撃退された。その後、モンゴル軍はより重い攻城機を使い、燃えるピッチに浸した槍を投げつけ、要塞の周囲に追加のマンゴネルを設置した[15]。

同月末、クフルスハは自分とその家族の免責を条件に降伏を申し出るメッセージを送った。フレグの勅令はアタ=マリク・ジュヴァイニーによって送られ、彼はそれを自らクーリシャーのもとに持って行き、署名を求めたが、クーリシャーは躊躇した。数日後、フレグは再び砲撃を開始し、11月19日、フルスハとその側近は要塞から降りて降伏した。要塞の避難は翌日まで続いた。守備隊のごく一部は降伏を拒否し、要塞内の高いドーム型の建物で最後の抵抗を行ったが、3日後に敗れ、虐殺された。[15][27][29]

ニザール派の指導者が降伏を決断したのは、アル・トゥーシのような外部の学者の影響を受けていたようである[30]。

歴史家にとってこの出来事の不可解な点は、なぜアラムートが包囲されたマイムンディズの同志を支援する努力をしなかったかということである[31]。

アラムート[ソースを編集]の降伏

アラムートの岩

フレグとモンゴルがアラムートを解体する様子を描いたペルシャの細密画 クーリシャーはルスバル渓谷のニザール派のすべての城に降伏、避難、砦の解体を指示した。その後、アラムート(シパサラル・ムカダム・アルディン・ムカアンマド・ムバリス指揮)とラムサールを除くすべての城(約40)が降伏したが、これはおそらく指揮官がイマームが強要されて命令を出し、一種のタキヤを行っていると考えたためであろう。アラムートは要塞とその駐屯地の規模が小さいにもかかわらず、メイマンディズとは異なり石造りで、設備が整っており、信頼できる水源を備えていた。しかし、ニザール人の信仰は、どんな状況でもイマームに絶対服従することを信奉者に要求する。フレグは軍を率いてアラムートを包囲し、クーリシャはアラムートの指揮官を説得して降伏させたが、成功しなかった。フレグはバラハイのもとに大軍を残してアラムートを包囲し、自分はクルチャと共に近くのラムサールを包囲するために出発した。ムカッダーム・アルディンは結局1256年12月に数日後に降伏した[15][29]。

ジュヴァイニーは、モンゴル軍がアラムートの漆喰の壁と鉛で覆われた城壁を解体するのがいかに困難であったかを述べている。モンゴル人は建物に火をつけ、少しずつ破壊しなければならなかった。また、ワイン、ビネガー、蜂蜜などを貯蔵する部屋、通路、深い水槽がたくさんあったことも記している。略奪の際、一人の男が蜂蜜の貯蔵庫で溺れそうになった[15]。

アラムートの有名な図書館を調査した後、ジュヴァイニーは「コーランの写しと他の選書」、「カーシス(天体観測器の一部)、鉄腕球、完全な天体観測器と部分的な天体観測器などの天文機器」を救い、「彼らの異端と誤りに関連する」他の書物は燃やした。また、ハサン・サッバーの伝記『サルグドハシュト・イ・バーバーバー・サイディナー』(ペルシア語:سرگذشت بابا سیدنا)を選んで興味を持ったが、読んだ後に焼却したと主張している。Tarikh-i Jahangushay』において、その内容を広く引用している[15]。

ジュヴァイニーはアラムートと他のニザール派の要塞の難攻不落性と自給自足について言及している。ラシッド・アルディンも同様に、モンゴル人のニザール派との戦いにおける幸運について書いている[30]。

ニザール派の虐殺とその余波

1256年までに、フレグはペルシャのニザール派軍を独立した軍事力としてほぼ消滅させた[32] フルシャはその後カズヴィンに連れて行かれ、シリアのニザール派拠点に降伏を指示するメッセージを送ったが、イマームが強要されていると考えて行動しなかった[15] 彼の立場が耐えられなくなり、フレグは残りのイスマーイール派の要塞を説得すると約束して、モンゴルのモンケと会いに行くのを許可してもらうよう頼んだ。モンゴルのカラコルムで面会したモンケは、ラムサールやゲルクフを引き渡せなかったことを理由に彼を叱責し、祖国への帰還を命じた。その際、彼は少数の従者とともにモンゴルの護衛によって処刑された。一方、モンケはフールシャーの家族全員と守備隊を含むニザリー・イスマーイール派の総虐殺を発令した[15][3]。 カズヴィンに留まっていたフールシャーの親族はカラカイ・ビティッキによって殺され、エテギュシナはクーヒスタンのニザール派を集めて約12000人を虐殺している。モンケの命令はチンギス・カアンによる以前の命令を反映している[30]。 約10万人が殺害されたと推定される[15]。

その後、フレグは軍の大部分をアゼルバイジャンに移し、正式に自分のカン国(フレグ・ウルス)を設立し、1258年にバグダードを略奪した[32]。

アラムート時代以降もニザール派の過激派は活動を続けていた。1272年6月にバイバースに雇われたシリアのフィーダーイによるイングランド王エドワードの暗殺未遂事件は、第九回十字軍の終結に貢献した。

中央集権的なニザール派政権が崩壊すると、ニザール派は殺されるか、伝統的な拠点を放棄した。彼らの多くはアフガニスタン、バダフシャン、シンドに移住した。この段階のイスマーイール派の歴史については、2世紀後に再びイラン、アフガニスタン、バダフシャン、シリア、インドで地域ダの下に散在するコミュニティとして成長し始めるまで、ほとんど知られていない[3]。シリアのニザール派はバーリ・マムルークに許容されて、マムルークの支配下でいくつかの城郭を保有していた。マムルーク朝は、1271年に十字軍のイングランド皇太子エドワードを暗殺しようとするなど、自分たちの敵に対してニザール派のフェダイスを使った可能性もある[33]。

ペルシャにおけるニザール派の抵抗は、ラムサール、ゲルクフ、クーヒスタンのいくつかの砦でまだ続いていた[34][32] ラムサールはコレラの発生により1257年1月に陥落した[35] ゲルクフにはもっと長く抵抗していた。モンゴル人はこの要塞の周りに常設の建造物や住居を建設しており、その遺跡はニザリ人とモンゴル人のマンゴネルに使われる2種類の石とともに現在も残っている[30]。 アバカの治世の1270年12月15日に、ゲルドクの守備軍は衣類不足で降伏した。アラムートの陥落から13年、キトブカによる最初の包囲から17年後であり、モンゴルは生き残った守備隊を殺害したが要塞を破壊しなかった[30]。同年、ジュヴァイニーの暗殺未遂は、以前に全滅を口にしたニザール派によるものとされている[36]。 1273年までに、シリアのニザール派の城も全てバイバルスが捕獲している[37]。

1275年、ホラズム王朝の末裔であるクルシャの息子(ナウ・ダウラートまたはアブ・ダウラートと称する)[1]率いるニザール軍がアラムート城を奪還したが、1年後にモンゴルが奪還した。 38][36] 周辺地域の他の集団と同様に、ニザール派もその中心地ダラムでまだ(半)独立状態を維持することが可能だった。これは少なくとも1307年のオルジェイトゥのギランに対する遠征まで続いたが、この遠征は成功したものの、双方とも多大な犠牲を伴う不毛な勝利となった。それでも、フレグ・ウルスの最後の支配者の死後、1335年にこの地域に対するフレグ・ウルスの可能な権威は根絶されたに違いない。1368年まで、デイラムはイスマーイール派6のクシャイジ家の一員であるキヤ・サイフ・アルディンが統治していた。彼はカルキヤ朝の創始者であるサイイド・アリー・キヤに攻撃されて殺された[39][1]。ニザール派もアンジュダン村にイマームを再確立し、14世紀から15世紀にかけて活動した記録が残っている。

クラーサーン、クヒスタン、クミス、タレム、ルドバル、アラムートのニザリ族の本拠地 結果 モンゴルの勝利 アラムート国は消滅した。 多くのニザール派教徒が虐殺されるか散り散りになり、一部は彼らの中心地であるダラムと後のアンジュダンに再集結した。 イルハン国とティムール朝時代にも紛争は続いた。

モンゴルの侵略と征服は13世紀から14世紀にかけて行われ、1300年までにユーラシア大陸の大部分を覆う歴史上最大の連続した帝国、モンゴル帝国を作り上げた。また、モンゴルの遠征により、ユーラシア大陸の多くの地域でペストが流行し、14世紀の黒死病の発生につながった可能性がある[3][4][5][a]。

モンゴル帝国は13世紀の間にアジア全域での一連の勝利の征服を通じて発展し、1240年代には東ヨーロッパに到達した。モンゴル帝国は、後のヨーロッパの植民地大国のような「海の帝国」とは対照的に、草を食むモンゴルの騎兵と牛を燃料とする陸の大国だった[b]。したがってモンゴルの征服と略奪は、彼らの牛のために十分な草がある、暖かい季節に起こった[7] 。モンゴルの台頭に先立って、1211年から1225年の15年間の雨と暖かい天候は、彼らの拡大を大いに助ける馬の繁殖に好ましい条件を可能にした[8] 。

1260年からモンゴル帝国が分裂し始めると、モンゴルと東ヨーロッパの諸勢力との対立が何世紀にもわたって続いた。モンゴルは中国を14世紀の元朝まで支配し、ペルシャではティムール帝国の下で15世紀まで支配を続けた。インドでは、後のモグール帝国が19世紀まで存続した。

中央アジア チンギス・カアンは、遊牧民であるメルキト族、タタール族、ケライ族、トルコ人、ナイマン族、モンゴル人の統一を始め、中央アジアに初期のモンゴル帝国を築いた。ウイグル族の仏教徒であるコチョウ王国を降伏させ、帝国に参加させた。その後、カラ・キタイ[9]やクワラズミア朝を征服し、拡大を続けた。

モンゴルに抵抗した都市や町はことごとく破壊され、中央アジアのイスラム地域やイラン北東部の広大な地域は深刻な過疎地域となった[10]。各兵士は状況に応じて処刑する敵のノルマを課された。例えば、ウルゲンチの征服後、モンゴルの戦士は、おそらく2トゥメン(2万人の兵)の軍隊で、一人当たり24人、つまり50万人近くを処刑することを要求された[11]。

アラン族とクマン族(キプチャク)に対して、モンゴルはまずクマン族にアラン族への支援を打ち切るよう警告し、クマン族を一網打尽にすることで分割統治を行った[12]。 アラン族は「右アラン兵」と呼ばれる部隊と、「最近降伏した」兵士を組み合わせてモンゴル軍に採用された[13]。モンゴルと中国兵は旧コチョ王国の地域に駐留し、ベシュ・バリクでは中国の将軍斉公主(チー・クンチー)が率いる中国軍のコロニーを設立した[14]。

モンゴルが中東のマムルークを攻撃した際、マムルーク軍の大半はキプチャクで構成されており、黄金ホルダーのキプチャクの戦闘員の供給はマムルーク軍に補充され、モンゴルの撃退に役立った[12]。

カアンガリーは逃亡するクマン人の避難所となった[15]。

分散した無国籍のキプチャクはモンゴルの征服後に初めてイスラム教に改宗したが、ヤグマ族、カルルク族、オグズ族からなる中央集権のカラハナイドは先に世界宗教に改宗していたのとは異なる[16]。

モンゴルによるキプチャクの征服は、タタールとして知られるようになったキプチャク語を話す民衆の上にモンゴルの支配階級がいる合併社会をもたらし、最終的にクリミア半島のアルメニア人、イタリア人、ギリシャ人、ゴート人を吸収して現代のクリミアタタール人を形成している[17]。

西アジア モンゴルは現在のイラン、イラク、コーカサス、シリア、トルコの一部を戦闘または降伏によって征服し、さらに1260年と1300年には南方のパレスチナ、ガザにまで侵攻を拡大させた。主な戦いは、500年にわたりイスラム勢力の中心であったバグダードをモンゴルが略奪したバグダッド包囲戦(1258年)と、1260年にガリラヤ地方南部のアイン・ジャルートの戦いでイスラム教マムルーク家がモンゴルを撃退し、モンゴルを初めて決定的なまでに阻止したことである。モンゴルのカアン・フラグが中東を征服した際、中国北部の工兵隊1000人が同行した[c]。