「アーサー・コナン・ドイル」の版間の差分

m tmpをsp |

編集の要約なし |

||

| (100人を超える利用者による、間の189版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 作家 |

{{Infobox 作家 |

||

| name = アーサー・コナン・ドイル<br />Arthur Conan Doyle |

| name = <!--氏名-->アーサー・コナン・ドイル<br />Arthur Conan Doyle |

||

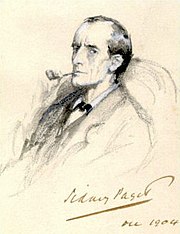

| image = Conan doyle.jpg |

| image = <!--写真、肖像画等のファイル名-->Conan doyle.jpg |

||

| image_size = <!--画像サイズ-->250px |

|||

| imagesize = |

|||

| caption = |

| caption = <!--画像説明-->[[1914年]][[6月1日]]のコナン・ドイル |

||

| pseudonym = |

| pseudonym = <!--ペンネーム--> |

||

| birth_name = |

| birth_name = <!--出生名--> |

||

| birth_date = [[1859年]][[5月22日]] |

| birth_date = <!--{{生年月日と年齢|XXXX|XX|XX}}(省略不可)。-->[[1859年]][[5月22日]] |

||

| birth_place = {{SCO}}・[[エディンバラ]] |

| birth_place = <!--生誕地、出身地-->{{SCO}}・[[エディンバラ]] |

||

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1859|5|22|1930|7|7}} |

| death_date = <!--{{死亡年月日と没年齢|XXXX|XX|XX|YYYY|YY|YY}}-->{{死亡年月日と没年齢|1859|5|22|1930|7|7}} |

||

| death_place = |

| death_place = <!--死亡地-->{{ENG}}・[[クロウバラ]] |

||

| resting_place = <!--墓地、埋葬地--> |

|||

| occupation = [[作家]]<br />[[眼科学|眼科医]] |

|||

| occupation = <!--職種-->[[作家]]、[[医師]]、[[政治活動家]] |

|||

| nationality = {{UK}} |

|||

| |

| language = <!--著作時の言語-->[[英語]] |

||

| nationality = <!--国籍-->{{GBR}} |

|||

| genre = [[推理小説]]<br />[[怪奇小説]] |

|||

| education = <!--受けた教育、習得した博士号など--> |

|||

| subject = [[歴史小説]] |

|||

| alma_mater = <!--出身校、最終学歴-->[[エディンバラ大学]]医学部 |

|||

| movement = |

|||

| period = <!--作家としての活動期間、処女作出版から最終出版まで--> |

|||

| notable_works = 『[[緋色の研究]]』([[1887年]])<br />『[[四つの署名]]』([[1890年]])<br />『[[バスカヴィル家の犬]]』([[1901年]])<br />『[[失われた世界]]』([[1912年]])<br />『[[恐怖の谷]]』([[1914年]]) |

|||

| genre = <!--全執筆ジャンル-->[[推理小説]]、[[歴史小説]]、[[サイエンス・フィクション|SF小説]]、政治・社会問題、[[心霊主義]] |

|||

| awards = |

|||

| subject = <!--全執筆対象、主題(ノンフィクション作家の場合)--> |

|||

| debut_works = 『J・ハバクック・ジェフソンの証言』(1884年) |

|||

| movement = <!--作家に関連した、もしくは関わった文学運動--> |

|||

| spouse = |

|||

| |

| religion = <!--信仰する宗教--> |

||

| notable_works = <!--代表作-->[[シャーロック・ホームズシリーズ]]<br />[[チャレンジャー教授]]シリーズ<br />{{仮リンク|ジェラール准将|en|Brigadier Gerard}}シリーズ<br />『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』([[1891年]]) |

|||

| children = |

|||

| spouse = <!--配偶者-->[[ルイーズ・コナン・ドイル|ルイーズ]]([[1885年]]-[[1906年]])<br />[[ジーン・コナン・ドイル|ジーン]]([[1907年]]-[[1930年]]) |

|||

| relations = |

|||

| partner = <!--結婚していない仕事のパートナー(親族など)--> |

|||

| influences = |

|||

| children = <!--子供の人数を記入。子供の中に著名な人物がいればその名前を記入する--> |

|||

| influenced = |

|||

| relations = <!--親族。その中に著名な人物がいれば記入する--> |

|||

| signature = Arthur Conan Doyle Signature.svg |

|||

| influences = <!--影響を受けた作家名--> |

|||

| website = |

|||

| influenced = <!--影響を与えた作家名--> |

|||

<!--| footnotes = --> |

|||

| awards = <!--主な受賞歴-->[[ナイト]](1902年) |

|||

| debut_works = <!--処女作--> |

|||

| signature = <!--署名・サイン-->Arthur Conan Doyle Signature.svg |

|||

| website = <!--本人の公式ウェブサイト--> |

|||

| footnotes = <!--脚注・小話--> |

|||

}} |

}} |

||

'''アーサー・イグナティウス・コナン・ドイル'''<ref name="スタ(2010)40">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.40</ref>{{#tag:ref|Ignatiusは、'''イグナシウス'''<ref name="ピア(2012)274">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.274</ref>、Conan Doyleは、'''コーナン・ドイル'''とも表記される<ref>[[海野十三]]『四次元漂流』</ref><ref>[[松本清張]]『[[アムステルダム運河殺人事件]]』</ref>。なお英語圏の人名としてのIgnatiusは、一般には'''イグネシアス'''<ref>[[古森義久]] 「[http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/i/87/index1.html 今回の金融危機は「大恐慌」と比べて桁違いに軽症]」 日経BP</ref><ref>久野陽一 「イグネシアス・サンチョの静かな生活」 『十八世紀イギリス文学研究 第4号 - 交渉する文化と言語』</ref>、'''イグネイシャス'''<ref>[[大井浩二]]、「[https://hdl.handle.net/10236/5203 イグネイシャス・ドネリーの危機意識]」 紀要『人文論究』 1984年 34巻 1号 p.21-35, {{hdl|10236/5203}}, 関西学院大学</ref><ref>デイヴィッド・イグネイシャス([[真野明裕]]訳)『密盟』</ref>などと表記される。|group=注釈}}({{lang-en|''Sir'' Arthur Ignatius '''Conan Doyle'''}}, {{Post-nominals|post-noms=[[:en:Venerable Order of Saint John|KStJ]], [[副統監|DL]]}}, {{IPA|ˈɑː''r''θə''r'' ɪgˈneɪʃ(i)əs ˈkoʊnən / ˈkɑnən ˈdɔɪl}}<ref>[[リーダーズ英和辞典]]第3版</ref> [http://ja.forvo.com/word/arthur_ignatius_conan_doyle/ 発音例1] [http://it.heracleums.org/tools/pronunciation/en/of/arthur_ignatius_conan_doyle/ 発音例2], [[1859年]][[5月22日]] – [[1930年]][[7月7日]])は、[[イギリス]]の[[作家]]、[[医師]]、[[政治活動家]]。 |

|||

'''サー・アーサー・コナン・ドイル'''({{lang-en|Sir Arthur Conan Doyle、本名:Arthur Ignatius Conan Doyle}}、[[1859年]][[5月22日]] - [[1930年]][[7月7日]])は[[イギリス]]・[[スコットランド]]の[[エディンバラ]]生まれの[[小説家]]で、[[推理小説]]・[[歴史小説]]・[[サイエンス・フィクション|SF]]を多く著した。[[1902年]][[8月9日]]に下級勲爵士 ([[:en:Knight Bachelor|Knight Bachelor]])に叙せられた<ref>「コナン・ドイル」川村幹夫著、講談社現代新書、1991年</ref><ref>ドイルは、[[ボーア戦争]]における功績により''Knight Bachelor'' に叙せられ、''Sir Arthur Conan Doyle'' または ''Sir Arthur'' と呼ばれる資格を得た。日本語の文献で「アーサー・コナン・ドイル卿」という表記がされることがあるが、『卿 ''Lord'' 』 は貴族([[男爵]] ''Baron'' 以上、慣例として[[準男爵]] ''Baronet'' 以上)に用いられる敬称であるので、「サー・アーサー・コナン・ドイル」の表記が正しい。「[[敬称#英語の敬称]]」の ''Sir'' の項を参照。</ref>。 |

|||

[[推理小説]]・[[歴史小説]]・[[サイエンス・フィクション|SF小説]]などを多数著した。とりわけ[[シャーロック・ホームズシリーズ|『シャーロック・ホームズ』シリーズ]]の著者として知られる<ref>{{Cite web|和書|url=https://president.jp/articles/-/40561|title=130年前から「名探偵といえばホームズ」と言われる本当の理由 現代にも通用するキャラクター造形|publisher=PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)|date=2020-11-20|accessdate=2020-11-24}}</ref>。SF分野では『[[失われた世界]]』『[[毒ガス帯]]』など[[チャレンジャー教授]]が活躍する作品群を、また歴史小説でも『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』や{{仮リンク|ジェラール准将|en|Brigadier Gerard}}シリーズなどを著している。 |

|||

[[1902年]]に[[ナイト]]に叙せられ、「[[サー]]」の称号を得た{{#tag:ref|ドイルは、[[ボーア戦争]]で批判を受けるイギリス軍を擁護した活動により、[[ナイト]]に叙され、''Sir Arthur Conan Doyle'' または ''Sir Arthur'' と呼ばれる資格を得た。日本語の文献では ''Sir'' を「卿」と訳すこともあるが、同じく「卿」と訳される ''Lord'' (侯爵から男爵の称号、また公爵・侯爵の庶子の[[儀礼称号]])とは異なる。「[[敬称#欧米の言語]]」の ''Sir'' の項を参照。|group=注釈}}。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[1859年]][[5月22日]]、[[スコットランド]]・[[エディンバラ]]に[[測量士]]補{{仮リンク|チャールズ・ドイル|en|Charles_Altamont_Doyle}}の息子として生まれた。[[アイルランド人|アイルランド系]]・[[カトリック]]の家庭だった。大伯父から「コナン」の姓をもらい、ミドルネームのひとつとなる。祖父や伯父3人は成功者だったが、父は出世せず、のちに[[アルコール依存症]]になり[[精神病院]]に送られたため、幼少期・青年期の生活は苦しかった(''→[[#出生と出自|出生と出自]]'')。 |

|||

[[シャーロック・ホームズシリーズ|『シャーロック・ホームズ』シリーズ]]に登場する史上最高の[[名探偵]][[シャーロック・ホームズ]]を生み出した事で知られ、[[エドガー・アラン・ポー]]とともに現代の推理小説の生みの親とされている。 |

|||

伯父たちの支援で[[イエズス会]]系の学校を出たあと、[[1876年]]に[[エジンバラ大学]]医学部に進学し、[[1881年]]に学位を得て卒業した(''→[[#学生時代|学生時代]]'')。大学卒業後、[[医師]]として診察所を開業した(''→[[#医師として|医師として]]'')。 |

|||

現実社会でも{{仮リンク|ジョージ・エダルジ事件|en|George Edalji}}<ref>[http://www.birmingham.gov.uk/edalji The George Edalji Case]</ref>、[[オスカー・スレイター事件]]で[[被疑者]]の無実を主張し、[[冤罪]]を晴らすために力を尽くした。また、冤罪を防ぐために刑事事件の控訴院を設立することに尽力した。 |

|||

患者を待つ暇な時間を利用し、副業で小説を執筆して雑誌社に投稿するようになり、[[1887年]]には[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の第一作である長編小説『[[緋色の研究]]』を発表している(''→[[#副業としての初期の執筆活動|副業としての初期の執筆活動]]'')。[[1889年]]に出版された歴史小説『{{仮リンク|マイカ・クラーク|en|Micah Clarke}}』、[[1890年]]に出版されたホームズシリーズ第2作『[[四つの署名]]』、[[1891年]]に出版された歴史小説『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』などで小説家として成功した(''→[[#小説家としての成功|小説家としての成功]]'')。 |

|||

SF分野では『[[失われた世界]]』、『{{仮リンク|毒ガス帯|en|The Poison Belt}}』など[[チャレンジャー教授]]が活躍する作品群を、また歴史小説でも『{{仮リンク|白衣の騎士団|en|The White Company}}』、『{{仮リンク|勇将ジェラールの回想|en|Brigadier Gerard}}』などを著している。 |

|||

1891年にはこれまでの診察所を閉めて、無資格の眼科医を始めたものの、患者はまったく来なかった。これをきっかけに執筆業一本に絞ることになった(''→[[#眼科への転身失敗と執筆業一本化|眼科への転身失敗と執筆業一本化]]'')。 |

|||

== 年譜 == |

|||

1859年、スコットランドの首都・エディンバラで、イングランド生まれの役人の父と[[アイルランド人]]の母の間に生まれた。父方の祖父・[[ジョン・ドイル|ジョン]]([[:en:John Doyle (artist)|John Doyle]])は[[ダブリン]]で生まれ[[ロンドン]]に出て"H.B."の筆名で著名な風刺画家となり、伯父の[[リチャード・ドイル]]([[:en:Richard Doyle (illustrator)|Richard Doyle]])は[[イラストレーター]]で、ドイル家は[[アイルランド]]系で芸術の職につくものが多かった。 |

|||

1891年から『[[ストランド・マガジン]]』で読み切りのホームズ短編小説の連載を始め、爆発的な人気を獲得した(''→[[#シャーロック・ホームズの大ヒット|シャーロック・ホームズの大ヒット]]'')。しかし彼は歴史小説を自分の本分と考えていたため、ホームズシリーズが著名になり過ぎるとホームズを倦厭するようになり、1893年発表の『[[最後の事件]]』においてホームズを死亡させた。その後、[[ナポレオン戦争]]時代を舞台にした{{仮リンク|ジェラール准将|en|Brigadier Gerard}}シリーズの連載を開始した(''→[[#歴史小説を志向|歴史小説を志向]]'')。 |

|||

[[イエズス会]]系の[[インデペンデント・スクール]]である[[ストーニーハースト・カレッジ]]([[:en:Stonyhurst College|Stonyhurst College]])に学んだが、学校を離れた[[1875年]]に[[キリスト教]]を拒絶して[[不可知論]]者となった。その後[[1876年]]から[[1881年]]にかけて[[エディンバラ大学]]で[[医学]]を学んだ。この時、アストン([[:en:Aston|Aston]]:現在は[[バーミンガム]]の一地域となっている)の町で[[外科学|外科]]医師の助手として働いている。この頃、古典文学の廉価版の古本や[[エミール・ガボリオ]]、[[エドガー・アラン・ポー]]の作品を愛読した<ref>新潮文庫 シャーロック・ホームズの冒険(訳者 [[延原謙]])</ref>。父親が[[アルコール依存症]]により[[精神病院]]に入院したため、在学中に北氷洋行きの[[捕鯨]]船に船医として8箇月程乗り込み、弟妹の多い一家の家計を支えた。 |

|||

[[1900年]]に[[ボーア戦争]]が勃発すると医療奉仕団に医師の1人として参加して戦地に赴いた(''→[[#戦地医療奉仕活動|戦地医療奉仕活動]]'')。同年10月に行われた{{仮リンク|1900年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1900}}に与党[[自由統一党 (イギリス)|自由統一党]]の候補として{{仮リンク|エディンバラ・セントラル選挙区|en|Edinburgh Central (UK Parliament constituency)}}から出馬し、戦争支持を訴えたが落選した(''→[[#総選挙に出馬するも落選|総選挙に出馬するも落選]]'')。ボーア戦争が[[ゲリラ]]戦争と化して[[焦土作戦]]や[[強制収容所]]などイギリス軍の残虐行為への国内外の批判が高まっていく中、[[1902年]]には『南アフリカ戦争 原因と行い』を公刊して、イギリス軍の汚名を雪ぐことに尽力し、その功績で[[イギリスの君主|国王]][[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]より[[ナイト]]に叙され、「[[サー]]」の称号を得た(''→[[#英軍擁護運動|英軍擁護運動]]'')。 |

|||

級友より数箇月遅れて22歳で大学を卒業した後は[[アフリカ]]航路の荷物汽船の船医として3ヶ月程働く。山師の気を持つ級友と[[プリマス]]で診療所を共同経営したが喧嘩別れした。その後[[1882年]]に[[ポーツマス (イングランド)|ポーツマス]]市の[[サウスシー]]([[:en:Southsea|Southsea]])地区に[[眼科学|眼科]]を専門とする[[診療所]]を開いた。診察所は振るわず、患者を待つ間に小説を書き三文雑誌へ送ったが、その度に返却され終いには切手代すらも怪しくなった。 |

|||

なお「そのころ、現在[[フットボールリーグ・チャンピオンシップ]]に属している[[ポーツマスFC]]の創設時に同チームに所属しており、初代[[ゴールキーパー (サッカー)|ゴールキーパー]]を務めていた」と広く信じられているが、実際に所属していたのはポーツマスFCとは別のポーツマスAFCというクラブで、このクラブはポーツマスFCが結成される4年前に解散している。 |

|||

[[1901年]]には久々のホームズ作品である長編小説『[[バスカヴィル家の犬]]』を発表した。この作品の事件の発生年は『最後の事件』より以前に設定され、死亡したと設定されたホームズの復活ではなかったが、[[1903年]]から再開されたホームズ短編連載ではホームズは生きていたと設定された(''→[[#ホームズの復活|ホームズの復活]]'')。 |

|||

[[1884年]]、『J・ハバクック・ジェフソンの証言』(''J.Habakuk Jephson's Statement'')という1872年の[[メアリー・セレスト号]](Mary Celeste)乗組員失踪事件に基づいたフィクションであるマリー・セレスト号(Marie Celeste)事件についての短編小説が『コーンヒル・マガジン』(''Corn-hill Magazine'')1月号に匿名で投稿掲載され評判になる(この小説のためメアリー・セレスト号失踪事件がマリー・セレスト号と誤った名称のまま有名となる)。 |

|||

彼は「自分にはホームズのような推理力はない」と語っていたが、「[[ジョージ・エダルジ]]事件」や「[[オスカー・スレイター事件]]」といった事件で、警察のずさんな捜査を暴き、犯人とされた人物の冤罪を晴らすことに尽力した(''→[[#冤罪事件への取り組み|冤罪事件への取り組み]]'')。 |

|||

[[1885年]]、患者の姉であった[[ルイーズ・ホーキンズ]]と結婚した。彼女は[[結核]]のために[[1906年]]に死去した。ドイルはその後[[1897年]]の出会いのときに一目ぼれをしたものの、妻を気遣って精神的なかかわりをもち続けていた[[ジーン・リッキー]]と[[1907年]]に再婚した。 |

|||

[[1912年]]4月の[[タイタニック (客船)|タイタニック号]][[タイタニック号沈没事故|沈没事件]]について、乗客・船員の英雄譚の実否をめぐって否定的な[[ジョージ・バーナード・ショー]]と論争した(''→[[#タイタニック沈没事件をめぐる論争|タイタニック沈没事件をめぐる論争]]'')。 |

|||

[[1887年]]の[[クリスマス]]、最初の[[シャーロック・ホームズシリーズ]]である『'''緋色の研究'''』が『ビートンクリスマス年鑑』に発表された。あちこちの出版社から断られ続けた挙句ワード・ロック社と25ポンドで著作権買取という条件にて世に出た作品である。発表後はしばらく売れずドイルはもうホームズ物は書くまいと考えていたが、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の雑誌リピンコット・マガジンからの依頼を受けて書いた『'''四つの署名'''』がリピンコット・マガジン1890年2月号に掲載されるとホームズは莫大な人気を博した。だが、ドイル自身は自らの歴史小説やSF物のほうに価値を感じ、シャーロック・ホームズシリーズを快くは思っていなかった。『白衣の騎士団』のような中世の騎士道を描きたかったといわれる。 |

|||

1912年には[[チャレンジャー教授]]シリーズの第1作である『[[失われた世界]]』、その翌年には第2作『[[毒ガス帯]]』を発表し、[[SF小説]]にも進出した(''→[[#チャレンジャー教授の創造と大戦前の動向|チャレンジャー教授の創造と大戦前の動向]]'')。 |

|||

[[1890年]]、ドイルは[[ウィーン]]で[[目|眼球]]の研究をし、翌[[1891年]]にロンドンへ移り、眼科専門医として診療所を開いたが、患者が訪れない暇を執筆時間に充てた。ドイルは医者を止めて作家として暮らしを立てていくことを決心したが、作者が望む以上のホームズ人気の高まりに、同年11月の母親への手紙で「僕はホームズの殺害を考えている……そして彼を永久に消してしまいたい。ホームズは僕の心をよりよいものから取り払ってしまった」と書いた。[[1893年]]に「悪の組織の首魁」として登場させた[[ジェームズ・モリアーティ|モリアーティ教授]]と共に『最後の事件』で[[スイス]]の[[ライヘンバッハの滝|ライヘンバッハの滝壷]]へとホームズを突き落としてしまった。しかし読者はホームズの復活を声高に要求した。「ホームズの死」を悼んでこれ見よがしに喪章を着けて外出する熱狂的読者もいたという。これに押された作者ドイルはホームズが[[日本]]の「[[バリツ]]」という[[武術]]を用いてモリアーティを滝壷へ突き落とし、自身はモリアーティの手先から逃れるために身を隠し、辛くも助かったことにして復活させた(『空家の冒険』冒頭部)。モリアーティは母親メアリのスペルをもじったもので、ドイルが母親のことを快く思っていなかったことの表れとも言われている。 |

|||

[[1914年]]に[[第一次世界大戦]]が勃発すると政府や軍部の戦争遂行を全力で支援した。戦意高揚のための執筆活動や、各前線を回って士気を鼓舞する演説を行うことに努めた(''→[[#第一次世界大戦をめぐって|第一次世界大戦をめぐって]]'')。 |

|||

シャーロック・ホームズは結局、56の短編と4つの長編に登場した。最終作『最後の挨拶』で引退した事になっている。ドイルを最も有名たらしめたホームズシリーズではあるが、その甚大な人気のゆえに実際の事件がドイルのもとへ持ち込まれたり、時にはドイル自身が名探偵と思い込まれることもあり、随分閉口させられたようである。またある日、ビリヤードにドイルが遊びに行った際、謎の客からキューを贈られ、それを使用しているうちにキューが壊れ、中空になっていたキューの中から「[[アルセーヌ・ルパン]]から[[シャーロック・ホームズ]]へ」と書いた紙が出てくるという手の込んだイタズラがあったという。なお、ホームズシリーズには多くの矛盾が存在することも知られ、大部分はストランド・マガジン誌上で発表されているが、ドイルはそれらに気付いていながらも敢えて書き直しをすることはせずに、読者にその穴を探させたりするという方針を採っていた。 |

|||

一次大戦前から[[心霊主義]]に関心を持っていたが、戦中の相次ぐ身内の戦死・病死により、戦後には心霊主義への傾斜をいっそう強めた。晩年の活動はほぼすべて心霊主義活動に捧げられた。1925年にはチャレンジャー教授が心霊主義に目覚める『[[霧の国]]』を発表した(''→[[#心霊主義|心霊主義]]、[[#心霊主義活動の本格化|心霊主義活動の本格化]]'')。 |

|||

[[19世紀]]と[[20世紀]]の[[世紀転換点]]の時期に[[南アフリカ共和国|南アフリカ]]で起こり、世界中からイギリスによる露骨な[[帝国主義]]的行動に非難が集中した[[ボーア戦争]]に従軍し、『南アでの戦争:原因と行為』と題された小冊子を執筆した。この冊子は他国でも広く翻訳出版されることとなった。この冊子の功績により、[[1902年]]に[[イングランド]]南部の[[サリー (イングランド)|サリー]][[副知事]]に任命され、また同年に下級勲爵士に叙せられた。したがって「サー」の称号はホームズシリーズの功績とは無関係である。20世紀初頭に、彼はエディンバラと[[ボーダー・バラズ]]の議員にそれぞれ立候補した。かなりの票を得たが、いずれも落選した。 |

|||

[[1930年]][[7月7日]]に死去した(''→[[#死去|死去]]'')。 |

|||

[[1903年]]、『勇将ジェラールの冒険』(''Adventures of Gerard'')を執筆。[[1912年]]、『[[失われた世界]]』(''The Lost World'')という[[チャレンジャー教授]]、ロクストン卿、マローン記者らが[[猿人]]、[[恐竜]]と遭遇する小説を執筆。後に同一登場人物シリーズで『毒ガス帯』、『霧の国』を出版。 |

|||

さまざまな分野の執筆を行ったが、推理小説[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の名声がもっとも高く、この作品を通じて後世の推理物のさまざまな原型を築いた(''→[[#評価|評価]]'')。政治思想面では、中世[[騎士道]]を基礎として、[[国家主義]]、[[帝国主義]]、[[反共主義]]、[[婦人参政権]]反対、離婚法改正賛成などの立場をとった(''→[[#政治思想|政治思想]]'')。[[クリケット]]をはじめとしてさまざまなスポーツに打ち込むスポーツマンでもあった(''→[[#スポーツマン|スポーツマン]]'')。先妻は[[ルイーズ・コナン・ドイル|ルイーズ]]、後妻は[[ジーン・コナン・ドイル|ジーン]]。先妻との間には1男1女、後妻との間には2男1女を儲けた(''→[[#家族|家族]]'')。 |

|||

晩年は、[[第一次世界大戦]]での息子キングスリーの死もあってか、[[心霊学]]に傾倒し[[心霊現象研究協会|英国心霊現象研究協会]]会員となるが、科学的すぎるとして脱退。[[交霊会]]や心霊学の講演、それに関する執筆などを行ない、「[[心霊主義]]の[[パウロ|聖パウロ]]」の異名を取った。そして、[[コティングリー妖精事件]]において大失態を演じてしまった。 |

|||

== 生涯 == |

|||

[[1948年]]、短編の遺稿が発表された。 |

|||

=== 出生と出自 === |

|||

[[1859年]][[5月22日]]、[[スコットランド]]労務局[[測量士]]補{{仮リンク|チャールズ・ドイル|en|Charles_Altamont_Doyle}}とその妻メアリー(旧姓フォーリー)の長男として、スコットランド・[[エディンバラ]]のピカーディ・プレイス(picardy place)11番地に生まれる<ref name="スタ(2010)40">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.40</ref>。 |

|||

チャールズ、メアリー夫妻の子供は全部で9人(無事育ったのは7人)で、うちアーサーと姉アネットは、大伯父にあたる美術批評家マイケル・コナンから「コナン」の姓をもらい、「コナン・ドイル」という複合姓になった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.40/558</ref><ref name="カー(1993)39">[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.39</ref>。 |

|||

== エピソード == |

|||

* 上記の通り、ホームズシリーズの高すぎる人気とホームズを実在する人物のように扱われることにうんざりしていたという。 |

|||

父方のドイル家は[[14世紀]]に[[フランス王国|フランス]]から[[アイルランド王国|アイルランド]]へ移民した[[ノルマン人]]の家系だった。敬虔な[[カトリック]]の一族だったため迫害を受けることが多かったという<ref name="シモ(1991)38">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.38</ref><ref name="カー(1993)33">[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.33</ref>。 |

|||

* あまり知られていないが世界最初のボディビル・コンテストに、審査員の一人として参加した。 |

|||

* 出身地である[[エディンバラ]]には、「コナンドイル」という店名のパブがある。 |

|||

ドイル家が世間の注目を集めるようになったのは、アーサーの祖父である[[ジョン・ドイル (風刺画家)|ジョン・ドイル]]が[[ダブリン]]から[[ロンドン]]に出てきて、"H.B." の筆名で著名な風刺画家となってからだった<ref name="シモ(1991)38">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.38</ref>。ジョンの長男{{仮リンク|ジェームズ・ウィリアム・エドムンド・ドイル|label=ジェームズ|en|James William Edmund Doyle}}は画家、次男[[リチャード・ドイル|リチャード]]は[[イラストレーター]]、三男{{仮リンク|ヘンリー・エドワード・ドイル|label=ヘンリー|en|Henry Edward Doyle}}は[[アイルランド国立美術館]]館長としてそれぞれ成功を収めた。しかし五男であるチャールズ(アーサーの父)だけは一介の測量技師補から出世せず、しかも[[アルコール依存症]]だったため、[[1876年]]にはその仕事も失い、療養所(のちに精神病院)へ入れられた。そのため幼少期・青年期のアーサーは貧しい環境の中で育ったという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.40-42/44</ref><ref>[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.8-10/21/30/274-275</ref>。 |

|||

* [[2006年]]5月22日には彼の誕生日を記念し、一日限定で検索サイト『[[google]]』のロゴになった。ロゴには彼の有名作品「シャーロック・ホームズ」シリーズに登場する架空の探偵、シャーロック・ホームズのシルエットや足跡、街灯があしらわれたものであった。 |

|||

* コナン・ドイルは、一時期ポーツマスに住んでいた事があり、[[ポーツマスAFC]]というフットボールクラブの初代正ゴールキーパーであった。ただしポーツマスAFCは[[ポーツマスFC]]との直接の繋がりは無い(ポーツマスAFCは1894年に解散しており、ポーツマスFCが結成されるのは1898年である)。とはいえ、ポーツマスFCのサポーターを含むイングランドのサッカー・ファンの間では、「ポーツマスの初代ゴールキーパーはアーサー・コナン・ドイル」であると広く信じられている。 |

|||

母方のフォーリー家もフランスからアイルランドへ移住したカトリックであり、系図をさかのぼるとフランスから渡来した英国王室[[プランタジネット朝]]につながるという。母はそのことを常に誇りにしていたという<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.40-42</ref><ref name="河村(1991)30">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.30</ref>。 |

|||

=== 学生時代 === |

|||

[[File:Joseph Bell.jpg|180px|thumb|[[シャーロック・ホームズ]]のモデルである[[エジンバラ大学]]医学部教授[[ジョセフ・ベル]]]] |

|||

裕福な伯父の支援で[[1868年]]にイングランド・[[ランカシャー]]にある[[イエズス会]]系の寄宿学校ホダー学院に入学。[[1870年]]にはその上級学校である{{仮リンク|ストーニーハースト・カレッジ|en|Stonyhurst College}}に進学し、同校で5年間学んだ<ref name="スタ(2010)42">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.42</ref>。スポーツ万能だったドイルは同校の[[クリケット]]部主将を務めているが、後年にドイルは同校の体罰の激しさやイエズス会教師の「救いようのない頑迷さ」を批判している<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.42-43</ref>。[[1875年]]には[[ドイツ語]]の勉強も兼ねて[[オーストリア・ハンガリー帝国|オーストリア]]・[[フェルトキルヒ]]にあるイエズス会系の学校に1年間留学した<ref name="スタ(2010)43">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.43</ref>。 |

|||

オーストリアから帰国したころ、母メアリーは少しでも生活費を楽にするため、ある医師を間借り人として置いていた。この間借り人の影響を受けて医師を志すようになったドイルは、[[1876年]]に[[エジンバラ大学]]医学部に進学した<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.45-46</ref>。 |

|||

5年にわたって同大学に在学したが、ドイルの回顧によれば「長く退屈な勉強の毎日。植物学、化学、解剖学、生理学、その他、大半は医療という技術には大してつながりのない必修科目の履修」という状況だったという<ref name="シモ(1991)44">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.44</ref><ref name="ピア(2012)22">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.22</ref>。しかしここで知遇を得た[[ジョセフ・ベル]]教授からは大きな影響を受けた。ベル教授はちょっとした特徴から患者の状況や経歴を言い当てる人物であり<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.47-49</ref>、ドイルは彼をモデルにして「[[シャーロック・ホームズ]]」の人物像を作り上げたという<ref name="シモ(1991)166">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.166</ref>。また解剖学の{{仮リンク|ウィリアム・ラザフォード (生理学者)|label=ウィリアム・ラザフォード|en|William Rutherford (physiologist)}}教授の豪快さは[[チャレンジャー教授]]の人物像のモデルになったという<ref name="河村(1991)38">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.38</ref>。 |

|||

大学在学中、[[チャールズ・ダーウィン|ダーウィン]]の[[進化論]]に共感を寄せたため、徐々にカトリックの信仰心から離れたという<ref name="スタ(2010)74">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.74</ref>。 |

|||

大学への通学路に古本屋街があったため、古本もよく読むようになった<ref name="ピア(2012)22">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.22</ref>。[[タキトゥス]]や[[ホメーロス]]などの古典、[[エドワード・ハイド (初代クラレンドン伯爵)|クラレンドン伯爵]]の『イングランド反乱史』、[[ジョナサン・スウィフト|スウィフト]]の『[[桶物語]]』、[[アラン=ルネ・ルサージュ]]の『{{仮リンク|ジル・ブラース物語|fr|Histoire de Gil Blas de Santillane}}』、[[ウィリアム・テンプル (準男爵)|サー・ウィリアム・テンプル准男爵]]の[[エッセイ]]、[[オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア|オリバー・ウェンデル・ホームズ]]のエッセイ、[[トーマス・マコーリー|トマス・マコーリー]]のエッセイ、[[エドガー・アラン・ポー]]の小説などに強い影響を受けたという<ref>[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.23-24</ref>。 |

|||

スポーツにも積極的に参加した。相手を見つければすぐに[[ボクシング]]の試合をし、また[[ラグビーユニオン|ラグビー]]部では[[ラグビーユニオンのポジション#フォワード (FW)|フォワード]]を務めた<ref name="ピア(2012)27">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.27</ref>。 |

|||

当時ドイルの姉2人は[[ポルトガル王国|ポルトガル]]で働いて実家に仕送りしていたため、ドイルも仕送りしないのは長男として肩身が狭かったらしく、しばしば医師のもとでパートタイムの助手をし、また[[1880年]]には7か月にわたって[[捕鯨船]]に[[船医]]として乗船している<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.45/167</ref>。 |

|||

[[1881年]]8月に医学士と外科修士の学位を取得したが、成績は並みだった<ref name="スタ(2010)67">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.67</ref>。{{-}} |

|||

=== 医師として === |

|||

大学卒業後の[[1881年]]10月に{{仮リンク|アフリカ汽船会社|en|African Steamship Company}}に船医として就職した。10月末に[[リヴァプール]]から出航したアフリカ行きの汽船マユンバ号(SS Mayumba)に乗船したが、客が次々と[[マラリア]]に罹患してその治療に悪戦苦闘し、彼自身もマラリアを罹患して一時生死の境をさまよった。気候も暑くてたまらなかったという。[[1882年]]1月にリヴァプールへ戻ったころにはこれ以上アフリカ行きの汽船の船医を続ける気にはなれなくなっており、退職した<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.68-72</ref>。 |

|||

このあと、ロンドンの伯父たちに会って支援を受けようとしたが、敬虔なカトリックである彼らは信仰心を失ったドイルを助けてはくれなかった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.72-72</ref>。 |

|||

1882年5月にはエジンバラ大学の同級生ジョージ・バッドに誘われて、[[プリマス]]のバッドの診察所の共同経営者となった。バッドの診察は型破りとして評判で客が多かったが、ドイルが診察を分担するようになってから客が減ってきたため、2か月もたたないうちに2人の関係は破局した。バッドが「ドイルの看板が外にあるから客が減るのだ」と非難してきたのを機にドイルはバッドと袂を分かつ決意を固めた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.77-80</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.48-51/167</ref>。 |

|||

1882年6月末から[[ポーツマス (イングランド)|ポーツマス]]郊外{{仮リンク|サウスシー|en|Southsea}}で診察所を個人開業するようになった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.80-85</ref>。8年にわたって診察所を続けたが、その年収が300ポンドを超えた年はなかった<ref name="シモ(1991)53">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.53</ref>。すでに医師が多くいる地域だったためこれ以上の成功は望めない状況だったという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.90-91</ref>。スポーツが得意だったため地域社会にはすぐに溶け込み、[[ボウリング]]大会で優勝したり、クリケット・クラブの主将を務めたり、サッカー・クラブの立ち上げにも参加した<ref name="スタ(2010)88">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.88</ref>。 |

|||

[[1885年]]には病死した患者の姉である[[ルイーズ・コナン・ドイル|ルイーズ・ホーキンズ]]と最初の結婚をした<ref name="シモ(1991)56">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.56</ref>。{{-}} |

|||

=== 副業としての初期の執筆活動 === |

|||

[[File:ArthurConanDoyle AStudyInScarlet annual.jpg|180px|thumb|[[1887年]]11月公刊の『[[ビートンのクリスマス年鑑]]』に掲載された『[[緋色の研究]]』]] |

|||

ドイルは患者を待つ時間を利用して短編小説を執筆し、雑誌社に投稿するようになった。[[1882年]]には『[[我が友、殺人者]](My Friend the Murderer)』が『{{仮リンク|ロンドン・ソサエティ|en|London Society}}』誌から10ポンドで買ってもらえた。ついで同年末には捕鯨船での体験を基にした『[[北極星号の船長]](The Captain of the Pole-Star)』が『{{仮リンク|テンプル・バー (雑誌)|en|Temple Bar (magazine)|label=テンプル・バー}}』誌に10[[ギニー]]で買ってもらえた。さらに[[1883年]]には[[メアリー・セレスト]]の事件に触発されて書いた『{{仮リンク|J・ハバクック・ジェフソンの証言|en|J. Habakuk Jephson's Statement|label=J・ハバクック・ジェフソンの遺書}}』が『{{仮リンク|コーンヒル・マガジン|en|The Cornhill Magazine}}』誌に29ギニーで買ってもらえ、これはドイルの初期の執筆活動最大の成功となった。ただし買い取ってもらえるのは稀なケースで大半の作品は返却されていた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.91-92</ref>。 |

|||

短編小説は小金稼ぎになったが、作者名が掲載されないため、その場限りなのが難点だった。ドイルの自伝によれば、1885年の結婚後にこのまま短編を書き続けても進歩がないと思うようになり、単行本になるぐらいの長編小説を書こうと思い立ったという<ref name="スタ(2010)101">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.101</ref>。はじめに『{{仮リンク|ガードルストーン会社|en|The Firm of Girdlestone}}』という長編小説を書いたが、出版してくれる出版社がなかなか見つからず<ref name="シモ(1991)53">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.53</ref>、刊行は[[1890年]]になった<ref name="スタ(2010)102">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.102</ref>。 |

|||

この後の[[1886年]]3月から4月にかけて執筆した長編小説が[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の第一作『[[緋色の研究]]』だった<ref name="スタ(2010)104">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.104</ref>。これも出版社がなかなか見つからなかったが、[[1886年]]10月末に{{仮リンク|ウォード・ロック社|en|Ward, Lock & Co.}}に25ポンドという短編並みの安値で買い取ってもらった。同作品は[[1887年]]11月出版の『[[ビートンのクリスマス年鑑]]』に掲載された。その翌年には単行本化もされた。反響はほどほどというレベルだった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.112-113</ref>。 |

|||

=== 小説家としての成功 === |

|||

『緋色の研究』出版までの間に『ガス・アンド・ウォーター・ガゼット』誌からの依頼でドイツ語の『ガスパイプ漏れの検査』を英語訳した。後年、コナン・ドイルは「世人は『緋色の研究』が私の仕事の突破口だと思うかもしれないが、そうではない。自分から頼んだのではなく出版社から依頼された初めての仕事という意味でこの翻訳が私の突破口となった」と語っている<ref name="スタ(2010)114">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.114</ref>。 |

|||

[[1887年]]7月から[[1888年]]初めにかけて、17世紀後半の[[モンマスの反乱]]を描いた歴史小説『{{仮リンク|マイカ・クラーク|en|Micah Clarke}}』を執筆した。この作品は{{仮リンク|ロングマン社|en|Longman}}に買い取ってもらい、[[1889年]]2月に出版した。かなり評判がよく、1年の間に3版も重版を重ねている。後年ドイル自身も「この作品が自分の最初の出世作だった」と語っている<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.114-115</ref>。 |

|||

1889年に[[アメリカ合衆国]]の{{仮リンク|J.B.リピンコット|en|J. B. Lippincott & Co.}}からの依頼でシャーロック・ホームズシリーズ第二作の長編小説『[[四つの署名]]』を執筆し、[[1890年]]2月に英米で出版された。この作品の評判もよかった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.135/141</ref>。 |

|||

『四つの署名』執筆後、[[14世紀]]を舞台にした歴史小説『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』の執筆に戻った(この小説の執筆と歴史調査には2年かけていた)。『マイカ・クラーク』と『四つの署名』の評判がよかったため、コーンヒル社から雑誌掲載で200ポンド、単行本化で350ポンドという高い報酬で買ってもらえた。単行本は全3巻で出版されたが、非常によく売れ、コナン・ドイルの小説家としての名声を押し上げた<ref name="スタ(2010)145">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.143-145</ref>。この本はのちに学校の歴史教育の教材にも使われており、それについてドイルは「長く読み伝えられ、イギリスの伝統が栄光に輝いてほしい」という感想を述べている<ref name="スタ(2010)145" />。 |

|||

=== 眼科への転身失敗と執筆業一本化 === |

|||

[[File:PortraitOfACD.JPG|180px|thumb|[[シドニー・パジェット]]が描いた1890年ごろのコナン・ドイル]] |

|||

[[1890年]]8月、[[ドイツ帝国|ドイツ]]・[[ベルリン]]で開催された国際医学会において[[ロベルト・コッホ]]が新しい[[結核]]治療法を発見したと発表した。気になったドイルはただちにベルリンへ向かったが、コッホの講演会チケットを手に入れることができなかった。諦めきれず、コッホの家に押しかけるも会ってもらえなかった。しかしコッホの講演会のメモを手に入れることはでき、これを読んだドイルは『[[デイリー・テレグラフ]]』紙に投稿して、コッホの研究は不完全で結果が出ていないと批判した。のちにコッホの研究の不十分さが判明したため、真っ先にそれを指摘した彼は誇らしい気分だったという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.148-150</ref>。 |

|||

このベルリン滞在時にドイルは突然[[眼科医]]になることを思い立った。1890年11月にサウスシーに戻って診察所を閉めると、[[1891年]]1月には妻を連れてオーストリア首都[[ウィーン]]へ移住し、眼科医の実習を受けた。しかしドイルのドイツ語能力は専門的授業を受けられるレベルではなかったため、すぐにも授業についていけなくなり、ウィーンでの眼科医資格取得を断念した。6か月の予定だった実習を2か月で切り上げ、1891年3月末にロンドンへ帰国した<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.58-59</ref><ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.151-154</ref>。 |

|||

帰国後には[[ロンドン]]のモンタギュー・プレイス23番地の邸宅で暮らすとともに、アッパー・ウィンポール街において無資格の眼科医を始めた。しかしロンドンには資格を持った眼科医が大勢いたため、無資格の眼科医に診てもらおうなどという患者は現れなかった。ドイルはこの暇な時間を使って小説の執筆に励んだ。患者がまったく来ない眼科診察所は結局閉鎖することになり、執筆業一本に絞っていくことになった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.155-156</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.59-60/</ref>。 |

|||

診察所を閉鎖すると{{仮リンク|サウス・ノーウッド|en|South Norwood}}郊外テニスン・ロード12番地に移住した<ref name="スタ(2010)166">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.166</ref>。{{-}} |

|||

=== シャーロック・ホームズの大ヒット === |

|||

[[File:Sherlock Holmes Portrait Paget.jpg|180px|thumb|[[シドニー・パジェット]]が描いた名探偵[[シャーロック・ホームズ]]]] |

|||

このころ、ドイルは同じ人物を主人公とした短編小説を読み切り連載で書くことを考えていた。その主人公として選ばれたのが[[シャーロック・ホームズ]]だった<ref name="河村(1991)75">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.75</ref>。ホームズをシリーズ化することにしたのは、すでにホームズ作品を2つ出していたため(『緋色の研究』と『4つの署名』)、シリーズ化が一番容易だろうと判断したためだった<ref name="スタ(2010)157">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.157</ref>。 |

|||

こうして書かれたホームズ短編小説6編は[[1891年]]1月に発刊されたばかりの『[[ストランド・マガジン]]』誌に1作35ポンドで買ってもらえ、同誌1891年7月号から順次掲載された<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.76/80</ref><ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.159-160</ref>。この連載は初回から話題となり、ホームズシリーズは人気となり、『ストランド・マガジン』の販売数を押し上げた<ref name="スタ(2010)162">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.162</ref>。好評にこたえてさらに6編のホームズ短編小説を書き、[[1892年]]1月号から連載された<ref name="河村(1991)80">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.80</ref>。この連載が終わった1892年6月、これまで発表された12編のホームズ短編小説が『[[シャーロック・ホームズの冒険]]』として単行本化された<ref name="スタ(2010)165">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.165</ref>。 |

|||

ドイルのもとにはホームズ読者の手紙が大量に届くようになったが、その大半はドイル宛てではなく、ホームズ宛てだったという(ドイルはホームズ宛ての手紙には「ドクター・[[ジョン・H・ワトスン|ジョン・ワトスン]]」名義で「残念ながらホームズさんは留守でして」という返事を書いていたという)<ref name="スタ(2010)172">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.172</ref>。またサインを求められることも多くなったが、それもやはり「コナン・ドイル」のサインではなく、「シャーロック・ホームズ」のサインを求められることが多かったという<ref name="スタ(2010)172" />。 |

|||

このころ、ドイルは『{{仮リンク|ブックマン (ロンドン)|en|The Bookman (London)|label=ブックマン}}』誌において「シャーロック・ホームズについて全国からたくさんのお便りをもらうようになりました。あるときは学生から、あるときは熱心な読者の巡回セールスマンの方から。時には弁護士の方から法律の誤りを指摘されることもあります。シャーロックの若いころのことを知りたいといった手紙も多いです」と語っている<ref name="スタ(2010)172" />。{{-}} |

|||

=== 歴史小説を志向 === |

|||

[[File:Exploits of Brigadier Gerard.djvu|180px|thumb|『ジェラール准将の功績』]] |

|||

しかしドイル当人は歴史小説が自分の本分と考えており、歴史小説家として名前を残したがっていた。そのためホームズの評判が高くなりすぎると、逆にホームズを倦厭するようになった<ref name="河村(1991)80">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.80</ref><ref name="スタ(2010)168">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.168</ref>。 |

|||

最初のホームズ連載が終わると、ホームズを離れ、17世紀フランスの[[カルヴァン派]]への弾圧と彼らのアメリカ亡命を描いた歴史小説『{{仮リンク|亡命者 (小説)|label=亡命者|en|The Refugees (novel)}}』の執筆を行った。[[1892年]]2月までに同作品を完成させ、『ストランド・マガジン』とアメリカ合衆国の『[[ハーパーズ・マガジン|ハーパーズ・ニューマンリース]]』誌で発表し、[[1893年]]には単行本化された。それなりに売れたものの、すでにホームズ人気には及ばなかった<ref name="スタ(2010)168">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.168</ref>。 |

|||

『ストランド・マガジン』はドイルに歴史小説よりホームズシリーズの続編を書いてほしいと要請し続けていた。これに対してドイルは「1,000ポンドの報酬を出すならもう12編のホームズ短編を書いてもいい」という条件を提示した。破格の報酬を条件に出すことで『ストランド・マガジン』の方から諦めさせようとしたようだが、同誌はこの条件を本当に呑んでしまったため、書くしかなくなった<ref name="河村(1991)81">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.81</ref><ref name="スタ(2010)171">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.171</ref>。 |

|||

こうして再び書かれた12編のホームズ短編小説は『ストランド・マガジン』[[1892年]]12月号から発表され、のちに『[[シャーロック・ホームズの回想]]』として単行本化された<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.81-82</ref><ref name="スタ(2010)171" />。しかしこの連載の最後である[[1893年]]12月号の『[[最後の事件]]』ではホームズを[[ライヘンバッハの滝]]に落として死んだことにしてしまったため、物議をかもした<ref name="河村(1991)82">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.82</ref>。ドイルはこの連載が始まる前の母に宛てた手紙の中で「私はホームズを最後に殺すことでこの仕事を打ち切ることを考えています。彼のために私はほかのもっと素晴らしいことを考える余裕がなくなっているからです」と漏らしていた<ref name="河村(1991)81" />。 |

|||

ホームズを死なせたドイルは、1894年から[[ナポレオン戦争]]時代を描いた『{{仮リンク|ジェラール准将|en|Brigadier Gerard}}』シリーズの執筆を開始した。最初の8編は[[1896年]]に『ジェラール准将の功績』として単行本化され、続く8編は[[1903年]]に『ジェラールの冒険』として単行本化されている。ジェラール准将シリーズもかなりの人気作品になったが、世間では依然ホームズシリーズの再開とホームズの復活を求める声が強かった<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.82-84</ref>。{{-}} |

|||

=== ボーア戦争をめぐって === |

|||

==== 戦地医療奉仕活動 ==== |

|||

[[File:Ogden's Guinea Gold Cigarettes No. 326 Dr Conan Doyle.jpg|180px|thumb|[[1899年]]のコナン・ドイル]] |

|||

南アフリカに[[帝国主義]]的野心を抱いていた[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯爵]]内閣植民地大臣[[ジョゼフ・チェンバレン]]は、南アフリカの[[ボーア人]]国家[[トランスヴァール共和国]]を追い詰め、1899年10月に同国がイギリスに宣戦布告してくるよう持ち込んだ([[第二次ボーア戦争]])。しかしボーア人は住民として地の利を生かして戦い、侵攻してきたイギリス軍に大きな損害を与えていた。戦死者の増大を前にイギリス本国ではインド人など植民地人を代わりに戦わせ、イギリス人の人的損害を減らすべきことが盛んに主張されるようになった。 |

|||

これに対してドイルは『[[タイムズ]]』紙で「植民地人の兵士を戦地に送るべきという意見が各方面で強まっているようだが、イギリス人が1人も戦地に行かないで植民地の人間に穴埋めさせるのは名誉に関わるのではないか」と主張するとともに、自身もイギリス軍に従軍する決意を固めた<ref name="スタ(2010)276">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.276</ref>。従軍に反対する母への手紙の中でドイルは「私はあなたから愛国心を学びました。ですから私を責めないでください。兵士としてどの程度役にたてるかは分からないですが、自分は模範を示す人間として国に奉仕できると思います。思うに私はイギリスで誰よりも若者たち、特にスポーツを愛する若者に強い影響を与えることができると思います。だから若者の手本になることが重要なのです」と説得している<ref name="スタ(2010)277">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.277</ref>。 |

|||

しかしドイルはすでに40歳過ぎだったため、[[イギリス陸軍|陸軍]]の兵役検査に落ちた。ドイルはやむなく従軍を諦めたが、代わりに50人の医療奉仕団を戦地に派遣するという友人ジョン・ラングマンの計画に医師の1人として参加することにした<ref name="スタ(2010)279">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.279</ref><ref name="シモ(1991)74">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.74</ref>。 |

|||

ドイルらラングマン医療奉仕団は1900年3月に[[ケープ植民地|英領ケープ植民地]]首都[[ケープ州|ケープランド]]に到着し、{{仮リンク|フレデリック・ロバーツ (初代ロバーツ伯爵)|label=ロバーツ卿|en|Frederick Roberts, 1st Earl Roberts}}率いるイギリス軍の進軍路をたどって負傷者・発病者の治療にあたった。ドイルも休む暇もなく献身的に働いた<ref name="シモ(1991)76">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.76</ref><ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.279-281</ref>。 |

|||

1900年6月、イギリス軍はトランスヴァール首都[[プレトリア]]を陥落させた。ドイルは占領下プレトリアでイギリス軍司令官ロバーツ卿と会見し、医療奉仕団の活躍を報告している。プレトリア陥落で戦争の大勢は決したかのように思われたので(実際にはゲリラ戦争と化してさらに2年続くが)、ドイルは今戦争についての総括の執筆を行うため、また近々行われると見られていた総選挙に出馬すべく、7月に帰国の途に就いた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.283-287</ref>。 |

|||

帰国後ただちに『{{仮リンク|大ボーア戦争|en|The Great Boer War}}』を執筆したが、この著作はプレトリア陥落でボーア戦争は終結したという前提で書かれたものだったため、この後ボーア戦争が泥沼のゲリラ戦争と化していく中で時流にあっていないものになってしまった<ref name="シモ(1991)77">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.77</ref>。 |

|||

==== 総選挙に出馬するも落選 ==== |

|||

ドイルはボーア戦争以前から政界進出への意欲をマスコミ紙面で表明していた<ref name="スタ(2010)287">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.287</ref>。 |

|||

そのため1900年10月の{{仮リンク|1900年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1900}}を前にして、与党である[[保守党 (イギリス)|保守党]]・[[自由統一党 (イギリス)|自由統一党]]も、野党である[[自由党 (イギリス)|自由党]]も著名な作家であるドイルを自党の候補に擁立しようと誘いをかけた。ドイルは、自由統一党からの出馬を決めた。同党は[[ジョゼフ・チェンバレン]]や[[スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|デヴォンシャー公爵]]らアイルランド自治に反対する自由党議員が自由党から離党して作った政党であり、この頃には保守党と連立して与党を形成し、戦争支持を表明していた<ref name="スタ(2010)287" />。 |

|||

自由統一党執行部は与党候補の当選が安定している選挙区を用意すると言ってくれていたが、ドイルはそれを断って「スコットランド急進派の砦」と呼ばれ、与党候補の当選が困難と見られていた{{仮リンク|エディンバラ・セントラル選挙区|en|Edinburgh Central (UK Parliament constituency)}}から出馬した<ref name="スタ(2010)287" />。 |

|||

同選挙区の自由党候補は出版業者{{仮リンク|ジョージ・マッケンジー・ブラウン|en|George Mackenzie Brown}}だったが、ドイルは自分と彼の間に社会問題や地元選挙区の関心事項について相違はないことを強調することで争点をボーア戦争の是非のみに持ち込み、そのうえで「南アフリカの明るい未来の見通し」や「大きな流れの真ん中で馬を変えることの危険性」を説き、与党支持を訴えた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.289-290</ref>。 |

|||

しかし、選挙日前日に[[福音派]]信者がドイルのことを「[[教皇派]]共謀者」「[[イエズス会]]密使」「プロテスタント信仰破壊者」と誹謗中傷するプラカードを持って行進し、これによってドイルは有権者から狂信的カトリックのように誤解され、選挙の流れが不利になったという(少なくともドイル本人はそう思っていた)<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.291-292</ref>。 |

|||

選挙の結果はブラウンの3,028票に対してドイルは2,459票に留まり、落選であった。しかし前回選挙と比べると自由党候補の票を1,500票も減じた格好だったため、党は一定の成果があったと評価したようである<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.292</ref>。ちなみに総選挙全体の結果は与党の圧勝であった。 |

|||

==== 英軍擁護運動 ==== |

|||

[[File:LizzieVanZyl.jpg|250px|thumb|イギリス軍が設置したボーア人強制収容所でやせ細る子供]] |

|||

一方、ボーア戦争はゲリラ戦争と化していた、民家がゲリラの活動拠点になっていると見たイギリス軍は[[焦土作戦]]を実施した(1900年9月には、ゲリラが攻撃してきた地点から16キロ四方の村は焼き払ってよいとの方針が定められている)<ref>[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.142-143</ref>。イギリス軍の焦土作戦で焼け出されたボーア人の多くは[[強制収容所]]に送られたが、そこの環境は劣悪であり、2万人以上の人々が命を落としていった<ref>[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.137-140/144</ref>。 |

|||

国内外でイギリス軍の残虐行為への批判が高まった。しかし大英帝国の拡大が世界に道徳と秩序をもたらすと信じるドイルは、こうした批判には徹底的に反論した。ドイルは[[1902年]]3月にもイギリス軍擁護の小冊子『[[南アフリカ戦争 原因と行い]]』を著した。この中で彼はイギリス軍の焦土作戦について「イギリス軍が民間人の家を焼くのは、そこがゲリラの拠点となった場合のみ」「責任は最初にゲリラ戦法を行った側(ボーア人)にある」と擁護した。強制収容所については「焼け出された婦女子を保護するのは文明国イギリスの義務である。収容所内では食糧もしっかり出されている。それにもかかわらず収容者の死亡率が高いのは病気のせいだが、イギリス軍内でも病死者が続出しており、差別的な取り扱いではない」と擁護した。またイギリス軍人によるボーア人婦女子強姦については「いかなる戦争でも女性は既婚・未婚問わず憎悪に晒される。避けられないことだ」と批判を一蹴する<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.309-310</ref>。 |

|||

この小冊子は政府や戦争支持派から熱烈に支持され、発売から6週間で30万部を突破した<ref name="岡倉(2003)199">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.199</ref>。ドイルは自分のポケットマネーや募金で集めた資金を元手にして、この小冊子をできる限り多くの言語に翻訳して各国に配布し、イギリスの国際的な汚名を雪ぐことにも努めた。この活動を政府から評価され、[[1902年]][[10月24日]]に国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]から[[:en:Knight Bachelor|Knight Bachelor]]に叙され<ref>{{Cite web|url=https://www.thegazette.co.uk/London/issue/27494/page/7165|title=The London Gazette, Tuesday, November 11, 1902. Page 7165, Issue 27494.|accessdate=2018-7-11|authorlink=|publisher=[[ロンドン・ガゼット]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180710182718/https://www.thegazette.co.uk/London/issue/27494/page/7165|archivedate=2018-7-10}}</ref>、以降「[[サー]]」の称号を使用できるようになった<ref name="スタ(2010)311">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.311</ref><ref name="岡倉(2003)198-199">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.198-199</ref>{{#tag:ref|ドイルは、サーよりドクターの称号を好んでおり、当初ナイトを辞退しようと考えていたが、母から「ナイトを辞退するなど国王陛下への侮辱です」と叱責されたため、結局受け入れることになった。しかしドイルは尚も不満があり、ナイトに叙されて「サー」が名前に付いた直後に「私は新しい自分の姓がまだはっきり身に付かない新婚の女性みたいな気分だ。そしてまた私はどういうことなのか不明だが、サリー州副知事なるものにも任命された」と語っている。ドイルは後に『[[三人ガリデブ]]』の中でホームズにナイトを辞退させている<ref>[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.281-283</ref>。|group=注釈}}。また同時に名誉職の[[サリー (イングランド)|サリー州]][[副統監]]にも任命された<ref name="カー(1993)283">[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.283</ref>。{{-}} |

|||

=== ホームズの復活 === |

|||

ボーア戦争から帰国して8か月ほど経った[[1901年]]3月にドイルは友人と[[ノーフォーク]]の温泉に行ったが、そこで友人から[[ダートムーア]]に伝わる魔犬伝説を聞いた。興味を持ったドイルは現地調査を行ったうえで数か月間でホームズ長編小説『[[バスカヴィル家の犬]]』を書きあげた。この作品は『ストランド・マガジン』1901年8月号から8回に分けて連載された<ref name="河村(1991)85">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.85</ref>。 |

|||

久々のホームズ作品の発表にホームズファンは大喜びしたが、これは物語の設定上死亡したことになっているホームズが復活したわけではなく、事件の発生日を『最後の事件』以前に設定したものだった<ref name="河村(1991)85" />。 |

|||

ホームズ復活への熱望がますます高まる中、とうとうドイルもホームズを復活させる決意を固め、『ストランド・マガジン』[[1903年]]10月号から新連載された読み切りホームズ短編シリーズの第一作『[[空家の冒険]]』の中で、ホームズは「[[バリツ]]」なる[[日本武術]]を使って死なずに済んだと設定した。この新連載13編は[[1905年]]に『[[シャーロック・ホームズの生還]]』として単行本化されている<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.85-86</ref>。 |

|||

『ストランド・マガジン』誌1906年7月号から『ホワイト・カンパニー』の姉妹編の歴史長編小説『{{仮リンク|サー・ナイジェル|en|Sir Nigel}}』を発表した。ドイルはこれを自身の最高傑作と自負していた<ref>[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.303-304</ref>。 |

|||

[[1906年]]には妻ルイーズが[[結核]]のために死去した。ドイルは[[1897年]]の出会いのときに一目ぼれをしたものの、妻を気遣って[[プラトニック]]な関係に留めてきた[[ジーン・コナン・ドイル|ジーン・レッキー]]と[[1907年]]に再婚した<ref name="シモ(1991)64-67">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.64-67</ref>。これを機に[[クロウバラ]]に移住して新婚生活を始めた<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.100-101</ref>。 |

|||

=== 冤罪事件への取り組み === |

|||

ドイル自身は「自分にホームズのような推理力はない」と述べていたが、彼は以下の2つの事件において、冤罪を晴らすことに貢献した<ref name="スタ(2010)321">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.321</ref>。 |

|||

==== エダルジ事件 ==== |

|||

その最初の事件は[[バーミンガム]]に近い{{仮リンク|グレイト・ワーリー|en|Great Wyrley}}で発生した「ジョージ・エダルジ事件」だった。これは[[1903年]]中、6か月にわたって同地の家畜の牛馬たちが何者かによって腹を裂かれて殺害された事件だった(傷口は浅かったものの長く、家畜たちは出血多量で死んでいた)<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.321-322</ref>。 |

|||

地元警察から疑われたのは、[[インド人|インド系]]の弁護士ジョージ・エダルジだった。エダルジはこれまでも散々人種差別に晒され、地元警察や住民から忌み嫌われてきた人だった。上記の事件が発生するとエダルジを犯人と告発する怪文書が地元警察や住民に出回った。警察はこの怪文書もエダルジの自作自演と判断し、エダルジの自宅を家宅捜索した。そして血痕らしき小さなシミと馬の毛がついたスーツが発見されたとして、エダルジを家畜殺害の容疑者として逮捕した。怪文書の筆跡もエダルジの筆跡であると鑑定された。裁判にかけられたエダルジは有罪判決を受け、[[石切場]]での7年の重労働刑に処された<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.321-323</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.89-92</ref>。 |

|||

しかし警察が依頼した筆跡鑑定官は別の事件の裁判でもいい加減な鑑定をしたことで悪名高い人物であり<ref name="シモ(1991)92">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.92</ref>、しかもエダルジが石切場で重労働させられている間にも家畜が殺される事件が発生したため、エダルジ冤罪説が強まり、[[内務省 (イギリス)|内務省]]に再審請求が殺到した<ref name="スタ(2010)323">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.323</ref>。内務省は[[1906年]]10月にエダルジを仮釈放したものの、仮釈の理由を説明せず、有罪判決を取り消したわけではなかった。このやり口に憤慨したエダルジは新聞で自らの冤罪を訴えた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.323-324</ref>。 |

|||

これを読んで事件に関心を持ったドイルは、裁判記録を調べ、犯行現場を視察し、またエダルジ本人とも会見した。ドイルはエダルジと会った瞬間に彼の無罪を確信したという。ドイルがエダルジを訪問したとき、エダルジは眼を近づけて横にずらすように新聞を読んでいるところだったが、かつて眼科の勉強をしていたドイルは、この様子を見て彼がメガネでも矯正できないほどの強度の[[近視]]かつ[[乱視]]だと見抜いたという。そのため彼が闇夜の野原の中から家畜場や家畜の位置を特定して傷つけることなど不可能と考えたのだった<ref name="スタ(2010)324">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.324</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.94-95</ref>。 |

|||

ドイルは証拠の洗い直しを行い、警察のずさんな捜査の実態を次々と暴いた。エダルジが書いたと鑑定された怪文書を別の筆跡鑑定人のところに持ち込んだ結果、エダルジの筆跡ではないという鑑定結果を得られた。上着の馬の毛については、その衣服が警察署へ運ばれる途中に馬のなめし皮入りの袋に入れられたために付着しただけであると突き止めた。また、同じく衣服に付着していた血痕らしきシミについては「どんなに腕のいい暗殺者でも暗闇で馬を引き裂いて3ペンス銅貨2つの血痕しか付かないなどということはあり得ない」と問題視しなかった<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.324-325</ref><ref name="シモ(1991)95">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.95</ref>。 |

|||

著名な作家コナン・ドイルが事件を出版したことで事件への国内外の注目は大いに高まった(アメリカ合衆国の『[[ニューヨーク・タイムズ]]』は一面で報道している)。そのためイギリス政府としてもこの事件をいい加減なままにしておくことはできなくなり、[[1907年]]春には事件の再調査を行う「エダルジ委員会」が設置された。しかしそのメンバーには警察に都合のいい人物が入れられていたため、委員会は家畜殺しについてエダルジの無罪を認めつつも、怪文書を書いた件については有罪を覆さなかった。その結果、エダルジは特赦を受けつつ、「ある程度までエダルジの責任」とされて、3年間の重労働刑についての[[刑事補償]]を認められなかった。ドイルはこれにがっかりし、役人のかばい合い体質を批判するとともに、この事件はイギリス裁判の汚点となるだろうと主張した<ref name="スタ(2010)326">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.326</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.96-97</ref>。{{-}} |

|||

==== スレイター事件 ==== |

|||

[[File:Oscar Slater 1908.jpg|180px|thumb|殺人事件で有罪判決を受け、18年服役したのち、ドイルらの支援を受けて再審無罪を勝ち取ったユダヤ系ドイツ人[[オスカー・スレイター事件|オスカー・スレイター]]]] |

|||

[[1908年]]12月、スコットランド・[[グラスゴー]]でマリオン・ギルクリストという老女がダイヤモンドのブローチを奪われて撲殺された。警察が容疑者としたのは[[ユダヤ人|ユダヤ系]][[ドイツ人]]の[[オスカー・スレイター事件|オスカー・スレイター]]だった。スレイターはギャンブルや犯罪まがいのことに手を染めてきた素行の悪い人物だったうえ、この直前にダイヤモンドのブローチを質に入れており、しかも偽名で船に乗ってニューヨークに渡航していたため、一見して疑わしい人物だった<ref name="名前なし-1">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.329-330</ref>。またユダヤ人だったため、人種的偏見を向けるのにも格好の標的だった<ref name="シモ(1991)97">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.97</ref>。 |

|||

警察の捜査は粗略というより、彼を犯人に仕立てあげようという悪意がこめられているものだった。たとえば、証人たちはあらかじめスレイターの写真を犯人の写真と言って見せつけられ、スレイターを犯人と証言するよう誘導されていた。唯一の物的証拠であるスレイターが質入れしたダイヤモンドのブローチはギルクリフトのものと一致せず、質入れした時期も殺人事件前だと判明したが、警察はそれらの情報を隠ぺいしていた<ref name="名前なし-1"/>。 |

|||

ニューヨークにいるスレイターは当局から[[犯罪人引渡し|犯罪人引き渡し]]の脅迫を受けたため、自発的にイギリスに帰国し、逮捕されて裁判にかけられたが、警察による証拠の捏造と隠蔽、弁護士や裁判官の杜撰さによって死刑判決を受けてしまった。当時のスコットランドには刑事事件の上訴制度がなかったため、スレイターにできることはもはや国王エドワード7世に慈悲を乞うことだけだった。世論はスレイターに同情し、2万人もの減刑嘆願署名が集まり、恐らくその影響で死刑執行2日前に終身重労働刑に減刑された<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.330-331</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.98-99</ref>。 |

|||

ドイルは[[1910年]]にこの事件の証拠の矛盾を扱ったウィリアム・ラフヘッド弁護士の小冊子を読んで事件を知り、冤罪事件との確信を強めたが、エダルジ事件での役人の結託・隠蔽にうんざりしていたため、今回はすぐに腰を上げようとはしなかった<ref name="シモ(1991)99">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.99</ref><ref name="スタ(2010)331">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.331</ref>。 |

|||

[[File:Oscar Slater's hammer.jpg|180px|thumb|left|警察により凶器と断定されたスレイターが所持していた小型ハンマー。ドイルはそれに疑問を呈した。]] |

|||

しかし調べれば調べるほど、エダルジ事件より酷い冤罪事件と分かり、結局彼は取り組む決意をした。[[1912年]]夏に小冊子『オスカー・スレイター事件』を出版した<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.99-100</ref><ref name="スタ(2010)331" />。この中でドイルはスレイターが偽名でアメリカに逃亡したのは、若い愛人と一緒にいることが妻にばれることを恐れて警察から逃れようとしたのではないことを指摘した。また凶器とされるスレイターが持っていた小型ハンマーについては「画鋲を抜いたり、小さな石炭のかけらをたたく以上のことをしたら限界を超える」と指摘した<ref name="スタ(2010)331" />。またこの冤罪がユダヤ人に対する人種的偏見に根ざしている点も指摘した<ref name="シモ(1991)100">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.100</ref>。 |

|||

ドイルの介入で事件が注目を集める中、事件を担当した刑事ジョン・トレンチ警部補は良心の呵責に耐えかね、警察の方で証言を捏造したことを暴露した。しかし裁判所はこの暴露を再審理由として十分ではないとして却下し、しかもトレンチ警部補は警察上層部の圧力で解雇され、年金を打ち切られてしまった。警察の腐敗ぶりに愕然としたドイルは、『[[スペクテイター (1828年創刊の雑誌)|スペクテイター]]』誌において「この事件は警察の無能さと頑迷さの最高の一例として犯罪傑作集に不滅の名を留めるだろう」と語った<ref name="スタ(2010)331-332">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.331-332</ref>。 |

|||

その後、この事件についての動きは10年以上なかった。その間、スレイターは服役を続け、ドイルは再審請求を何度も司法当局に提出したが、取り合ってもらえない状況が続いた<ref name="スタ(2010)508">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.508</ref>。 |

|||

[[1925年]]2月、服役して16年になるスレイターは看守の目を盗んで釈放された囚人仲間を利用してドイルに助けを求める手紙を送った。これを読んだドイルは、再びこの問題に本腰を入れて取り組む決意を固めた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.508-509</ref>。ドイルは[[1927年]]7月にジャーナリストのウィリアム・パークが出版したスレイターの無罪を訴える著作『オスカー・スレイターについての真実』に協力した。この本は世論に大きな影響を与え、この事件に関するマスコミの再調査が過熱した。1927年11月に『{{仮リンク|エンパイア・ニュース|en|Empire News}}』紙は、警察の用意した証人は警察から「スレイターを犯人と証言しろ」と脅迫されていたことを明らかにした。同紙のライバル紙『[[デイリー・ニューズ (イギリス)|デイリー・ニュース]]』も、警察が証人に賄賂を送っていたことを明らかにした。マスコミの報道合戦で警察腐敗の実態がさらに暴露されることを恐れたイギリス政府は同時期に突然スレイターを釈放し、この問題を鎮静化させようとした<ref name="名前なし-2">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.510-511</ref>。 |

|||

スレイターは釈放されたものの、いまだ無罪と認められたわけではなかった。ドイルは間髪いれずスレイターの名誉回復および不当な刑罰に対する刑事補償の請求を行った。今回は再審が認められたが、スレイターには金がなかったため、裁判費用は支援者たちの募金およびドイルの1,000ポンドの資金援助で賄われた。裁判の結果、スレイターは公式に無罪と判決されたものの、刑事補償はわずか6,000ポンドしか払われず、18年にも及ぶ不当投獄に対するものとしては少なすぎた。しかも裁判費用を全額負担せねばならなかった(ドイルとしては刑事補償1万ポンド、裁判費用は全額国持ちが妥当と考えていた)<ref name="名前なし-2"/><ref name="シモ(1991)103">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.103</ref>。 |

|||

ドイルはあくまで司法・警察の腐敗を正すために行動したのであって、スレイター個人の人柄が好きなわけではなかった(ドイルは強烈な国家主義者であり、スレイターのように不道徳な生活を送る根なし草の[[コスモポリタニズム|コスモポリタン]]は嫌いだった)ため、無罪判決を得た今、スレイターとは縁を切るつもりだった。彼がお礼として送ってきた贈り物もすべて返却している<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.100/103</ref>。またドイルはスレイターが支援者たちに裁判費用を返還しないことを批判した。ドイルにとっては大した金額ではなく自分への返還はどうでもよかったが、ほかの貧しい支援者たちに債務を押しつけようとしていることは許せなかった。ドイルはスレイターに「きみは私が今まで会った人間の中でももっとも[[恩|恩知らず]]で愚かな人間だ」と批判する手紙を送っている<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.513-514</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.103-104</ref>。 |

|||

=== タイタニック沈没事件をめぐる論争 === |

|||

[[File:G. B. Shaw from Bain Collection.jpg|180px|thumb|[[タイタニック (客船)|タイタニック号]]の英雄譚をめぐってドイルと論争した[[ジョージ・バーナード・ショー]](のちに[[ノーベル文学賞]]を受賞)]] |

|||

[[1912年]]4月、[[タイタニック号]]沈没事件があった。マスコミ各紙がこぞって乗客や船員たちの英雄的行動やメロドラマを書きたてる中、文学者[[ジョージ・バーナード・ショー]]はその空気に反発し、噂や作り話を実際の英雄譚かのように書きたてるマスコミの扇情的体質を批判した。しかし、ドイルは友人をタイタニック事件で失っていたため、乗客・船員たちの英雄神話をぶち壊そうとするショーを許せなかった。ショーの主張を「つむじ曲がり的発想がひどすぎる」と批判した<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.354-357</ref>。 |

|||

ショーは最初に出た40人乗り救命ボートに乗ったのが男10人、女2人だったことを指摘し、婦女子が優先的に助けられたという話は根拠がないと主張したが、ドイルはショーが「特殊な状況下で出た」1号ボートの例しか持ち出さないことを批判し、その次のボートには70人が乗り、うち65人が女性だったことを指摘し、[[ウィメン・アンド・チルドレン・ファースト|婦女子優先]]は徹底されていたと反論した(現在ではタイタニックの乗客のうち、女子供は4人のうち3人までが生存し、男は5人のうち4人までが死んだことが判明している。したがってこの論争についてはドイルが正しかったことになる)<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.357-359</ref>。 |

|||

またショーは[[エドワード・スミス]]船長の英雄譚(海を泳いで子供を救ったと報道されていた)はイギリス海運の問題点をうやむやにしたという点で「イギリス海運の勝利」と論じたが、ドイルは「スミス船長の英雄的行動は単なる事実であり、『イギリス海運の勝利』などとは何の関係もない。ショー氏がそう思っているだけである」と反論した。ちなみにショーはスミス船長の英雄譚を与太話と疑っていたが、ドイルは信じていた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.359-360</ref>。 |

|||

乗客がパニックにならないよう船が傾くまで演奏を続けたというタイタニックの楽団の英雄譚も、ショーが「混乱回避のために命令されてやらされただけで、この曲のせいで乗客に危機感が生まれず、助かるはずだった人も多く命を落とした」と批判したのに対して、ドイルは「仮に命令されたことだとしても、その賢明な命令や楽団員たちの英雄的行動の価値を少しも減じるものではない。混乱を避けることは正しいし、そういうやり方を取ったのは素晴らしい」と反論した<ref name="スタ(2010)361">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.361</ref>。 |

|||

ドイルには「桁外れに悲劇的な出来事には桁外れの英雄が必要」という信念があったため、英雄譚に誇張あるいは捏造があったとしても問題視しなかった。「この事件をイギリスの栄光を強調するのに利用したとの批判があるが、勇気と規律が最高の形で示されたと見てこれを名誉としなければ、我らは本当に敗戦国民になってしまう」「天才であるはずの人間が、その才能を使って自国民について誤ったことを伝え、公然と批判するのを見るのは何ともやりきれない。それは悲しみに沈む人々をさらに悲しませるだけの行為である」とドイルは語っている<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.361-362</ref>。{{-}} |

|||

=== チャレンジャー教授の創造と大戦前の動向 === |

|||

[[File:Frontispiece (The Lost World, 1912).jpg|250px|thumb|1912年の『[[失われた世界]]』でチャレンジャー教授に扮するドイル(中央)。ほか3人はマローン、サマリー教授、ロクストン卿<ref name="河村(1991)131">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.131</ref>。]] |

|||

[[1912年]]には初の[[SF小説]]で[[チャレンジャー教授]]シリーズ第1作である『[[失われた世界]]』を公刊した。先史時代の生物が生存している南米アマゾンの台地をチャレンジャー教授が旅する物語である<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.121-122</ref>。ドイルの幻想的なイマジネーションが高く評価されている作品である<ref name="シモ(1991)122">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.122</ref><ref name="河村(1991)140">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.140</ref>。 |

|||

さらに翌[[1913年]]には再びチャレンジャー教授を主人公とする『[[毒ガス帯]]』を執筆した。地球が毒ガス帯を通過し、チャレンジャー教授ら5人を除いた全人類が死に絶えたと思われたが、昏睡していただけだったという物語だが<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.122-124</ref>、ドイル研究家の中にはこの昏睡から目覚めた後の世界というのは心霊主義の「次の世界」のことで、つまりこの作品がドイルの心霊主義作品の第1作ではないかと指摘する者もいる<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.147-149</ref>。 |

|||

[[1911年]]にはドイツとイギリスで行われた自動車レースの{{仮リンク|プリンツ・ハインリヒ・トライアル|en|Prinz-Heinrich-Fahrt}}に参加した。この際にドイルはドイツ軍人の間にイギリスとの開戦不可避との意識が高まっているのを感じ、イギリスの戦争準備が足りていないと憂うようになったという<ref name="シモ(1991)131">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.131</ref>。 |

|||

大戦直前には『{{仮リンク|危険!|en|Danger! (short story)}}』を著した。これはイギリスが「ノーランド」という架空の国と戦争になり、ノーランドの[[潜水艦]]が[[王立海軍]]をかわしてイギリス商船に大打撃を与え、イギリスは破れ去るという仮想戦記であるが、この著作はのちに一次大戦の[[Uボート|ドイツ潜水艦]]による[[通商破壊|イギリス商船攻撃戦略]]を予見したものと評価され、ドイツ海軍大臣からドイルは「預言者」と呼ばれた<ref name="シモ(1991)132">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.132</ref>。{{-}} |

|||

=== 第一次世界大戦をめぐって === |

|||

[[File:The Strand Magazine (cover), vol. 65, no. 321, September 1917.jpg|180px|thumb|『ストランド・マガジン』1917年9月号。ホームズがドイツ軍スパイの裏をかくという筋書きのホームズ短編小説『[[最後の挨拶]]』が掲載された。]] |

|||

1914年8月に[[第一次世界大戦]]が勃発するとドイルは愛国者として全面的に政府に戦争協力することを決意した<ref name="河村(1991)153">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.153</ref>。 |

|||

ドイルは、全国に先駆けて地元クロウバラに「義勇軍」と称する民兵団を創設した。この組織は軍部からも注目され、のちに「第6近衛サセックス義勇連隊クロウバラ隊」として再編成された。ドイルは大戦全期を通じてこの部隊に一兵卒として所属していた<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.136-137</ref><ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.153-154</ref>。 |

|||

政府と軍部は著名な作家であるドイルを徹底的に戦意高揚に利用する腹積もりであり、ドイルに各地の前線視察や従軍記執筆を依頼した。ドイルはそれらの要請を快諾し、各戦線を練り歩いて士気を鼓舞する演説を行った。ドイルはどこの戦線でも将兵から人気があったという<ref name="河村(1991)154">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.154</ref>。[[1915年]]からは戦記『フランス及びフランダースにおける戦闘(The British Campaign in France and Flanders)』の執筆を開始し、[[1920年]]までに全6巻で完成させた<ref name="シモ(1991)171">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.171</ref>。大戦中のドイルはかつてないほどエネルギッシュに行動し、彼自身ものちに「自己の身体的絶頂期」と評している<ref name="シモ(1991)143">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.143</ref>。 |

|||

[[1916年]]末には強力な総力戦体制・戦時体制構築を目指す[[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]が首相に就任し、ドイルも政府から一層の戦争協力を求められるようになった。しかし軍部による社会監視も強化され、ドイルの書く歴史書も軍の検閲で修正・削除されることが多くなり、ドイルの苛立ちは募った。ロイド・ジョージを称える公式伝記を書くよう求められたこともあったが、ドイルには首相の伝記を書くことが目下の戦争遂行に必要とは思えなかったとして断っている<ref name="スタ(2010)392">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.392</ref>。 |

|||

ホームズ関連では、開戦前の1914年4月に書きあげた長編『[[恐怖の谷]]』が『ストランド』1914年9月号から9回にわたって連載された<ref name="河村(1991)87">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.87</ref><ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.394-395</ref>。また戦況が泥沼化している[[1917年]]にはホームズがドイツ軍スパイの裏をかくという内容の短編『[[最後の挨拶]]』を戦意高揚のために執筆した。この作品は同年9月の『ストランド』誌に掲載され、「シャーロック・ホームズの戦争での任務」という副題がつけられた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.395-397</ref>。この作品と[[1908年]]から[[1913年]]にかけて発表されてきたホームズ短編は1917年に『[[シャーロック・ホームズ最後の挨拶]]』として単行本化されている<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.106/171</ref>。 |

|||

しかしドイルは盲目的に愛国旗振り役だけに徹したわけではなく、[[1916年]]には大戦に乗じて反乱([[イースター蜂起]])を起こしたアイルランド独立運動家[[ロジャー・ケースメント|サー・ロジャー・ケースメント]]の死刑執行延期の嘆願書に署名している(しかし功を奏せず、ケースメントは反逆罪でただちに処刑された)<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.86-88</ref>。 |

|||

大戦中、ドイルは身内を多く失う悲劇に見舞われた。妻ジーンの弟マルコム・レッキーが最初に戦死し<ref name="河村(1991)155">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.155</ref>、ついで妹の夫や2人の甥が戦死した<ref name="シモ(1991)143">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.143</ref>。[[1918年]]10月には26歳の長男キングズリーが前線で病死した。1919年2月には若い弟イニスも病死した<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.143-144</ref>。 |

|||

=== 心霊主義活動の本格化 === |

|||

ドイルは一次大戦前から[[心霊主義]]に関心を持っており、一次大戦での身内の死が原因で心霊主義に入ったとはいえないが、これをきっかけに心霊主義への傾斜を強めたことは確かなようである。[[1918年]]に著した最初の心霊主義に関する著作『[[新たなる啓示]](The New Revelation)』の中でドイルは「戦争で多くの人の死に遭い、悲嘆を味わううちに、我々の愛する人は死後もなお生き続けているはずだとの確信に達した」と書いている<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.144/171</ref>。 |

|||

一次大戦後のドイルは心霊主義の布教を自身の使命と心得るようになった。イギリスのみならず[[オーストラリア]]、アメリカ、[[ヨーロッパ]]諸国、[[南アフリカ]]、[[ローデシア]]、[[ケニア]]などを訪問しては心霊主義の講演を行った<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.145-146</ref>。1925年にはパリで開かれた{{仮リンク|国際心霊主義者連盟|en|International Spiritualist Federation}}の会議の議長を務めた<ref name="シモ(1991)172">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.172</ref>。一次大戦後にドイルが心霊主義布教のために費やした金額は25万ポンドを超えると言われている<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.146-147</ref>。 |

|||

{{仮リンク|コティングリー (ブレッドフォード)|label=コティングリー|en|Cottingley, Bradford}}の2人の少女(15歳と9歳)が妖精の写真を撮ったと話題になった「[[コティングリー妖精事件]]」をめぐっては、ドイルはこの写真を本物と判断し、『ストランド・マガジン』1920年12月号に掲載させた。さらに[[1922年]]には『[[妖精の到来]](The Coming of the Fairies)』というタイトルでこの件を本にして出版した<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.167-170</ref><ref name="シモ(1991)147">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.147</ref>。ドイルがこれを信じたのは、少女に偽造写真を作る技術などあるわけがないと考えたこともあった<ref name="河村(1991)172">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.172</ref>。この写真の真偽はその後、イギリスで延々と論争され続けたが、60年以上後の[[1983年]]に至って写真を撮った2人の少女(この時点ではもちろん2人とも老婆になっていた)がそろって本から妖精の絵を切り取って作った偽造写真であることを認めたため、最終的に決着した<ref name="河村(1991)171">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.171</ref>。 |

|||

『ストランド・マガジン』1925年7月号から心霊主義小説『[[霧の国]]』の連載を開始した。頑なに心霊主義を受け入れないチャレンジャー教授が心霊主義に目覚める話であり、もちろんこの作品のチャレンジャー教授にはドイル本人が投影されている。またイギリスの心霊主義弾圧の法令を批判的に描いている<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.183-186</ref>。 |

|||

『ストランド・マガジン』からの依頼でホームズ短編も執筆したが、この時期のホームズ作品は[[シャーロキアン]]からも精彩がないと評価されることが多い。もはやドイルにとってホームズは、心霊主義布教をやりやすくするための資金作りと名声維持の意味しかなくなっていたため、気持ちが十分に入っていなかったと言われている<ref name="河村(1991)182">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.182</ref>。またホームズ作品の舞台となる[[ヴィクトリア朝]]と[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード朝]]が作者にとって遠い過去の時代になってしまっていたことも原因と見られている<ref name="シモ(1991)106">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.106</ref>。このころに書かれたホームズ短編作品は1927年に『[[シャーロック・ホームズの事件簿]]』として単行本化されている<ref name="シモ(1991)172">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.172</ref>。 |

|||

[[1929年]]には[[アトランティス]]沈没を生き延びた人類が深海探査船に発見されるという内容のSF小説『{{仮リンク|マラコット深海|en|The Maracot Deep}}』を発表した<ref name="シモ(1991)124">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.124</ref>。 |

|||

=== 死去 === |

|||

[[File:Grave of Sir Arthur Conan Doyle, All Saints Church, Minstead - geograph.org.uk - 1036150.jpg|180px|thumb|コナン・ドイルの墓]] |

|||

ドイルは[[1920年代]]から[[心臓発作]]を起こすことが増え、医師から休養を勧められていたが、晩年のドイルは心霊主義布教を最優先にしたため医師の勧告を聞き入れず、積極的に心霊主義の講演に走り回り、執筆活動も続けた<ref name="シモ(1991)146">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.146</ref>。[[1929年]]には心臓発作が頻発するようになり、[[1930年]]春に一時快方に向かったものの、夏になると再び悪化した<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.158-159</ref>。 |

|||

死の直前の[[1930年]][[7月1日]]には、[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ1世]]時代に制定され、当時心霊主義弾圧のために再利用されるようになっていた「{{仮リンク|魔女法|en|Witchcraft Acts}}」の撤廃を陳情すべく、[[内務大臣 (イギリス)|内務大臣]][[ジョン・ロバート・クラインス]]を訪問したが、これによって体力をかなり消耗させた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.542-543</ref>。 |

|||

1930年[[7月7日]]朝7時半、衰弱しきってクロウバラの自宅で寝ていた彼は、家族にベッドから窓際の椅子に移してもらった。そこから[[サセックス]]の田舎風景を眺めながら、また家族に看取られながら、8時半ごろに静かに息を引き取った<ref name="スタ(2010)543">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.543</ref><ref>[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.475-476</ref>。亡くなる数日前にドイルは「読者は私がたくさんの冒険をしたとお思いだろう。何より偉大で輝かしい冒険がこれから私を待っています」と記していた<ref name="スタ(2010)543" />。 |

|||

彼の死が世界に伝わると、世界中のファンから多くの弔電を受けた。大量の花束がドイル家に送られ、その輸送のための特別列車が手配されたほどだった<ref name="河村(1991)189">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.189</ref>。妻ジーンは夫同様、心霊主義に傾倒していたため、寂しくは思っても悲しくは思わなかったという。ジーンは「心霊はそれが宿っている肉体が滅びると、それを抜け出して次の世界へ移動する。だから夫は新しい心霊の世界で生き続けている」と述べた<ref name="河村(1991)189" />。そのため、[[7月11日]]に自宅で行われた葬儀も葬儀というより夏の園遊会のように行われたという<ref name="河村(1991)188-189">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.188-189</ref>。 |

|||

ドイルの墓標には「鋼鉄のごとく真実で、刃のごとくまっすぐな、アーサー・コナン・ドイル。騎士、愛国者、医者、そして文学者(Steel true/Blade straight/Arthur Conan Doyle/Knight/Patriot, Physician, and man of letters.)」と刻まれている<ref name="河村(1991)191">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.191</ref>。{{-}} |

|||

== 人物 == |

|||

=== ドイルのホームズ観 === |

|||

ドイルは晩年の[[1927年]]に「彼(ホームズ)のことは、もともとそんな気はなかったのに、随分長く書くことになった」「ありがたい友人たちがもっと読みたいとしきりに望むので、書くことを余儀なくされたのだ。おかげで本当に小粒な種から、こんな途方もないものに成長した」と述べている<ref name="スタ(2010)19">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.19</ref>。 |

|||

一度はホームズを死なせたこともあるドイルはしばしば「シャーロック・ホームズを嫌っていた男」と表現されるが、ドイルは後年に次のように語ってホームズと「和解」している。「ホームズを復活させたことについて、私はまったく後悔していない。こうした軽い作品を書くことにより、史実や詩、歴史小説、心霊現象研究の著作、劇作といったさまざまなジャンルの創作活動において、自分の限界を試し、発見する行為が、特に邪魔されたわけではないからである。もしホームズが最初からいなければ、私はこれ以上の仕事をしてこれなかっただろう。ただもっとシリアスな著作を認めてもらううえで彼が若干のお荷物になったということはあるかもしれない」<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.21-22</ref>。 |

|||

=== 政治思想 === |

|||

[[File:Conandoylestatue.jpg|180px|thumb|[[クロウバラ]]にあるコナン・ドイル像]] |

|||

ドイルは、当時の大多数のイギリス人と同様に熱狂的な[[帝国主義|帝国主義者]]であり<ref name="河村(1991)133">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.133</ref>、「[[大英帝国]]の拡大が道徳的善を推進する」と信じて疑わなかった<ref name="シモ(1991)84">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.84</ref>。そのため[[1898年]]のイギリス軍の[[スーダン]]侵攻の際には『コロスコの悲劇』を著し、その中で[[マフディーの反乱]]を起こしてイギリス支配を脱却したマフディー教徒たちを「狂信的な専制者」と批判している<ref>[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.195-196</ref>。[[1900年]]から[[1902年]]にかけての[[ボーア戦争]]の際にもイギリス軍のさまざまな残虐行為の「弁護士」の役割を全力で果たし、その功績で国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]より[[ナイト]]に叙された<ref>[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.198-199</ref>。選挙には[[自由統一党 (イギリス)|自由統一党]]の候補として出馬したが、それは同党が最も強硬に帝国主義戦争を推進していたからだった<ref name="シモ(1991)80">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.80</ref>。 |

|||

ドイルの大英帝国観は彼の歴史小説の中に見える中世騎士道賛美とも相互補完していた。ドイルは騎士道の強者への賛美はそのまま世界最強国大英帝国への信奉、騎士道の弱者への思いやりはそのまま大英帝国の寛大な植民地政策に反映されていると考えていた<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.132-133</ref>。ちなみに[[ベルギー王]][[レオポルド2世 (ベルギー王)|レオポルド2世]]による[[コンゴ自由国|残虐なコンゴ植民地支配]]には批判的であり、その犯罪的統治を糾弾する『コンゴの犯罪(The Crime of the Congo)』を著している<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.88/170</ref>。 |

|||

女性観も中世[[騎士道]]に根ざしており、男は強くあり、女性を保護しなければならないと考えていた<ref name="河村(1991)115">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.115</ref>。そのためドイルは、無意味な女性差別を廃することには賛成したが、女性が男性の分野に進出してくることには反対した。たとえば離婚事由をめぐって男女差別を規定していた離婚法の改正運動には積極的に協力したが、政治という男の世界への女性の進出を促す[[婦人参政権]]には強く反対した。ドイルは、婦人参政権について「女性に選挙権を持たせても何の益もない」「女性が政治運動をすること自体がおぞましく、女性らしくない」と論じている<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.115-118</ref><ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.132-136</ref>。そのためしばしば婦人参政権論者の憎悪の対象となり、[[1909年]]には自宅の郵便受けに[[硫酸]]を流し込まれたことがあった。[[1914年]]に訪米した際にも、あるアメリカ合衆国の新聞に「シャーロック来る。"狂気の女たち"のリンチに期待」という見出しをつけられた<ref name="シモ(1991)132">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.132</ref>。 |

|||

[[反共主義|反共主義者]]であり、第一次世界大戦中に[[ロシア帝国|ロシア]]で起きた[[ロシア革命|共産革命]]を強く嫌悪した。ロシア革命について「まるで一人の強健な人物(帝政ロシア)が、突然目の前でドロドロの腐敗物([[ソビエト連邦]])と化してしまったかのようだ」「やがていくばくもなく共産主義政権は崩壊し、再び強固で健全なロシア人が甦るだろう」という感想を漏らしている。ドイルの後年の心霊主義傾倒は[[共産主義]]に対する反発もあったようである<ref name="シモ(1991)158">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.158</ref>。また[[労働党 (イギリス)|英国労働党]]の緩やかな社会主義も非英国的と見て嫌っていた<ref name="シモ(1991)155">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.155</ref>。 |

|||

ドイルは徹底した国粋主義者だったが、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]には好感を持っており、「[[アングロ・サクソン人]]が世界をリードすべき」「世界の未来は英米両国の結合にかかっている」と語っていた<ref name="岡倉(2003)194">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.194</ref>。1900年には『英米の融和(An Anglo-American Reunion)』という小論文を著し、この2国の結合が善意で実現できなければ、やがてロシアからの威嚇の防衛手段として無理やりその結合を成立させられることとなるであろうと予言した<ref name="カー(1993)256">[[#カー(1993)|カー(1993)]] p.256</ref>。{{-}} |

|||

=== 心霊主義 === |

|||

[[File:Photo of Sir Arthur Conan Doyle with Spirit, by Ada Deane.jpg|180px|thumb|コナン・ドイルの心霊写真]] |

|||

[[心霊主義]]は[[19世紀]]半ばから世界各地で盛んになっていた。イギリスにおける心霊主義の流行はヨーロッパやアジアでの流行に触発されてのものだったが、一度やってくるとイギリスが一番心霊主義の盛んな国となった<ref name="スタ(2010)124">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.124</ref>。 |

|||

ドイルと心霊主義の最初の出会いは、20歳のときの[[1880年]]に[[バーミンガム]]で行われた「死は全ての終わりか」という題の心霊主義講演を聞いたことだったが、この時のドイルは「[[唯物論]]者」だったといい、不信感をもって心霊話を聞いていたという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.124-125</ref>。しかしやがて少なくない数の科学者が心霊術を認めていることを知ったドイルは、[[ケンブリッジ大学]]教授[[フレデリック・ウィリアム・ヘンリー・マイヤース]]が実在すると主張していた[[テレパシー]]を自ら実験した結果、それに成功したらしく、心霊現象に対して自分は頑固すぎたと反省したという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.124-127</ref>。 |

|||

その後、ドイルは降霊会に参加するようになった。最初に降霊を体験したときには、その霊がもたらした情報がでたらめだったのでドイルはがっかりしたが、2度目に降霊を体験をしたときには自分しか知らないことを言い当てられ、心霊が立証されたと感じたという<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.127-132</ref>。そしてその体験をした6年後の[[1893年]]11月に[[心霊現象研究協会]]に正式に入会するに至った<ref name="スタ(2010)208">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.208</ref>。 |

|||

''<u><small>冷静な論理の化身ホームズの生みの親が心霊主義組織に入会したことは一見矛盾して見えるため、当時も今もドイルにケチをつける者はこの点を批判したり嘲笑することが多いが、</small>{{要出典|date=2024年5月|}}</u>''当時心霊主義はイギリス各界の権威ある人々から広く信じられていた。ドイルが入会したときの心霊現象研究協会の会長は、のちに[[イギリスの首相|首相]]となる政界の重鎮[[アーサー・バルフォア]]であり、哲学者[[ウィリアム・ジェームズ]]、博学者[[アルフレッド・ラッセル・ウォレス]]、物理学者[[オリバー・ロッジ]]、化学者[[ウィリアム・クルックス]]など名だたる科学者たちも参加していた<ref>[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.208-209</ref>。 |

|||

このころのドイルはまださほど熱心に心霊主義を研究していたわけではなかったようである<ref name="スタ(2010)214">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.214</ref>。[[#心霊主義活動の本格化|前述]]したようにドイルの心霊主義への本格的傾倒は、身内の戦死が続出した[[第一次世界大戦]]後である。[[1920年代]]のドイルは体調が悪化し続けていたが、無理をしてでも心霊主義布教のために尽くしていた。自分の残りの人生はそのためだけに与えられていると思っていたという<ref name="河村(1991)187">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.187</ref>。 |

|||

=== スポーツマン === |

|||

ドイルは生来体格がよかったこともあって、スポーツ好きだった<ref name="河村(1991)118">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.118</ref>。 |

|||

とりわけ[[クリケット]]が得意であり、{{仮リンク|メアリルボーン・クリケット・クラブ|en|Marylebone Cricket Club}}の一員として、投手としても打者としても活躍した。[[ウィリアム・ギルバート・グレース]]からアウトを取ったこともあったという<ref name="シモ(1991)62">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.62</ref><ref name="ピア(2012)216">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.216</ref>。 |

|||

[[サッカー]]でも活躍し、40代までプレイし続けた<ref name="シモ(1991)62">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.62</ref>。[[ゴルフ]]や[[ビリヤード]]もたしなんだ<ref name="ピア(2012)216">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.216</ref>。 |

|||

アマチュアの[[ボクシング|ボクサー]]でもあり、かなり強かったという<ref name="シモ(1991)62">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.62</ref>。ドイルはボクシングを「武器を使わないもっともフェアで男らしいスポーツ」と絶賛している<ref name="河村(1991)119">[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.119</ref>。 |

|||

ただドイル本人は自分のスポーツの腕前について「どれも専門的にやったわけではないから、何をやっても二流どまりだった」と謙虚に語っている<ref name="シモ(1991)62" />。 |

|||

=== その他 === |

|||

*身長は6フィート(1.83メートル)、体重は17ストーン(107.9キロ)あったという<ref name="シモ(1991)62">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.62</ref>。 |

|||

*最新の技術に関心が深く、[[1903年]]という早い時期に[[自動車]]を所有し、また[[1906年]]には田舎の屋敷の敷地内に電動[[モノレール]]を走らせた<ref name="シモ(1991)84">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.84</ref>。 |

|||

*肉体的健康への関心も深く、「世界一の力持ち」と呼ばれた[[ユージン・サンドウ]]の健康増強講座を受講していた<ref name="シモ(1991)84">[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.84</ref><ref name="ピア(2012)215">[[#ピア(2012)|ピアソン(2012)]] p.215</ref>。 |

|||

== 評価 == |

|||

ドイル当人にとっては「どちらかといえば程度の低い作品」であった[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の知名度がドイル作品の中では群を抜いている。『ストランド・マガジン』のホームズ担当編集員だったグリーンハウ・スミスは「[[シャーロック・ホームズ]]と[[ジョン・H・ワトスン|ワトスン博士]]の名前はみんなにおなじみの名前であり、この2人の名は今や普通名詞化しています」「これはどんな作者でも誇りに思うような偉業です。シャーロック・ホームズは間違いなく、英語で書かれた小説の中でもっともなじみのある、もっとも広く知られた登場人物なのです」と語っている<ref name="スタ(2010)19">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.19</ref>。 |

|||

ホームズ作品の魅力はもちろんドイルの文才によるところが大きい。ドイルの文章は歯切れがよく、しかも平易で読みやすく、含蓄もある。日本においても英語授業の教材としてしばしば使用されており<ref name="水野(2001)55">[[#水野(2001)|水野(2001)]] p.55</ref>、出原佃は、[[第一高等学校 (旧制)]]三年のとき受けた[[夏目漱石]]の英語の授業で、テキストとして、『アドベンチュア・オブ・シャーロックホルムス』が用いられていたと述べている<ref>夏目先生と私(学士会会報No.691、1966年4月)</ref>。物語の簡潔な構成力が高く評価されており、[[江戸川乱歩]]はドイルのことを「どちらかといえば短編作家」と評している<ref name="水野(2001)56">[[#水野(2001)|水野(2001)]] p.56</ref>。またドイルはホームズ作品を通じて、[[密室]]、[[暗号]]、[[ダイイング・メッセージ]]、毒殺・毒物、一人二役、替え玉死体、偽装殺人、意外な凶器、意外な隠し場所など、現代に至るまでの推理物の基本的なトリックのパターンをほぼすべて完成させた人物でもある<ref name="水野(2001)57">[[#水野(2001)|水野(2001)]] p.57</ref>。 |

|||

一方、ホームズ以外の作品の知名度は低いと言わざるを得ず<ref name="スタ(2010)551">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.551</ref>、ドイルが自身の傑作と考えていた『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』や『{{仮リンク|ナイジェル卿の冒険|en|Sir Nigel}}』といった歴史小説も現在ではほとんど読まれていない<ref name="スタ(2010)9">[[#スタ(2010)|スタシャワー(2010)]] p.9</ref>。 |

|||

== ドイルと日本 == |

|||

ドイルは『ストランド・マガジン』1903年10月号掲載の『[[最後の事件]]』で、ホームズが[[ライヘンバッハの滝]]から[[ジェームズ・モリアーティ|モリアーティ教授]]と落ちながら助かった理由として、「日本武術[[バリツ]]」をホームズが身に着けていたためと設定した。また『ストランド・マガジン』1925年2月・3月号掲載の『[[高名な依頼人]]』では「[[聖武天皇]]」と「[[奈良]]の[[正倉院]]」を話題として出している<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.196-197</ref>。 |

|||

ドイルが系統的に日本についての知識を有していたかは疑わしい。しかし[[清|中国]]分割をめぐって[[ロシア帝国|ロシア]]と対立を深めるイギリスは、[[1902年]]に日本と対露を目的とした[[日英同盟|同盟]]を締結したため、以降イギリス人の日本への関心は高まっていた。そのため知識人層であるドイルが日本について断片的な知識を有していたとしても不思議ではない<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.196/201-203</ref>。 |

|||

またドイルの幼馴染の友人には[[東京帝国大学]]教授[[ウィリアム・K・バートン]]がいた。工業化が急速に進展していた明治の日本は、近代的水道網の設備を急いでおり、バートンはそのための人材として[[1884年]]に[[日本政府]]から招かれていた。ドイルはバートンと写真を通じて仲がよく、バートンが日本にいる間、イギリスにある彼の預金通帳はドイルが預かっていた。そのような関係から2人は文通も多く、ドイルの日本に関する知識もこのバートンから仕入れられた可能性がある<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.196</ref>。 |

|||

ドイルと会ったことがある日本人は確認されている限り2人である。1人は[[1909年]]から英国留学した英語教師の[[安藤貫一]]で、[[1910年]]1月にピカデリー・ホテルでドイルと会見している。ドイルは安藤にバートン教授の話や自分の作品の話をし、「ジェラール准将のごとき武勇伝が私は一番好きで歴史小説に心血を注いできたのに、期待したほどの反応はなく、むしろ探偵小説で予想外の成功を収めたのは意外だった」と語ったという<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.206-207</ref>。 |

|||

もう1人は[[薩摩治郎八]]であり、彼は20歳のころの[[1921年]]に[[ロンドン日本協会]]副会長[[アーサー・ディオシー]]の紹介でドイルと会見した。彼はドイルに[[トマス・エドワード・ローレンス|アラビアのロレンス]]について質問したという<ref>[[#河村(1991)|河村(1991)]] p.209-210</ref>。 |

|||

== 家族 == |

== 家族 == |

||

[[File:Bundesarchiv Bild 102-10068, Schriftsteller Conan Doyle mit seinem Sohn.jpg|180px|thumb|ドイルと三男{{仮リンク|エイドリアン・コナン・ドイル|label=エイドリアン|en|Adrian Conan Doyle}}]] |

|||

妻は、先妻のルイーズと、後妻のジーン。子供は全部で5人。ルイーズとの間に、長女マリー・ルイーズと長男アーサー・アレイン・キングスレイ。ジーンとの間に、次男デニス・パーシー・スチュワート([[グルジア]]貴族の娘と結婚し、アメリカでの派手な暮らしで破産同然となる)、三男エイドリアン・マルコム([[レーサー]]、[[探検家]])、次女ジーン・レナ・アレット(幼いころから父親の心霊スポット行脚の旅に同行し、両親の死後、[[イギリス空軍]]の軍人になり、定年まで勤め上げる。夫も軍人)。三男のエイドリアンは、[[ジョン・ディクスン・カー]]の協力を得て、ホームズ・シリーズの続編をいくつか出版した。次男と三男は父親の財産で放蕩の限りを尽くし、父親の版権相続を巡って一族内で裁判沙汰が絶えなかった。[[1997年]]に次女で末娘のジーンが亡くなったことで、コナンドイルの直系の子孫は断絶した<ref>[http://www.independent.co.uk/news/obituaries/obituary-air-commandant-dame-jean-conan-doyle-1295551.html Obituary: Air Commandant Dame Jean Conan Doyle, The Independent 22 November 1997]</ref>。 |

|||

[[1885年]]に[[ルイーズ・コナン・ドイル|ルイーズ・ホーキンズ]]と最初の結婚をしたが、[[1906年]]に死別。翌[[1907年]]に[[ジーン・コナン・ドイル|ジーン・レッキー]]と再婚する<ref>[[#シモ(1991)|シモン(1991)]] p.56/64-67</ref>。 |

|||

子供は全部で5人。ルイーズとの間に、長女マリー・ルイーズと長男アーサー・アレイン・キングスレイ([[スペインかぜ]]で1918年に死去)。ジーンとの間に、次男デニス・パーシー・スチュワート([[ロシア帝国下のグルジア|グルジア貴族]]の娘と結婚し、アメリカ合衆国での派手な暮らしで破産同然となる)、三男{{仮リンク|エイドリアン・コナン・ドイル|label=エイドリアン・マルコム|en|Adrian Conan Doyle}}(レーサー、[[探検家]])、次女ジーン・レナ・アレット(幼いころから父親の心霊スポット行脚の旅に同行し、両親の死後、[[イギリス空軍]]の軍人になり、定年まで勤め上げる。夫も軍人)。三男のエイドリアンは、[[ジョン・ディクスン・カー]]の協力を得て、ホームズ・シリーズの続編をいくつか出版した。次男と三男は父親の財産で放蕩の限りを尽くし、父親の版権相続をめぐって一族内で裁判沙汰が絶えなかった。[[1997年]]に次女で末娘のジーンが亡くなったことで、コナンドイルの子孫は断絶した<ref>[http://www.independent.co.uk/news/obituaries/obituary-air-commandant-dame-jean-conan-doyle-1295551.html Obituary: Air Commandant Dame Jean Conan Doyle, The Independent 22 November 1997]</ref>。 |

|||

ドイル作品の版権は次男の死後、三男に引き継がれたが、その一部は、次男の未亡人による裁判によって未亡人のものになったが、彼女の経済的破綻により[[ロイヤルバンク・オブ・スコットランド]]のものとなり、その後 個人に売却された<ref>[http://www.sherlockholmesonline.org/index.htm Sir Arthur Conan Doyle Literary Estate]</ref>。[[1980年]]にドイルの版権は英国の[[パブリック・ドメイン]]になったが、アメリカでは著作権法により2023年まで保護されることになり、次女のジーンに引き継がれた。ジーンの死亡後は、その遺言により王立盲人協会に譲渡されたが、のちにドイル家の傍系の相続人に売却された<ref>[http://www.nytimes.com/2010/01/19/books/19sherlock.html?pagewanted=all&_r=0 For the Heirs to Holmes, a Tangled Web, The New York Times, January 18, 2010 ]</ref>。 |

|||

ドイル作品の版権は次男の死後、三男に引き継がれた。その一部は、次男の未亡人による裁判によって未亡人のものになったが、彼女の経済的破綻により[[ロイヤルバンク・オブ・スコットランド]]のものとなり、その後、個人に売却された<ref>[http://www.sherlockholmesonline.org/index.htm Sir Arthur Conan Doyle Literary Estate]</ref>。[[1980年]]にドイルの版権は英国の[[パブリック・ドメイン]]になったが、アメリカ合衆国では著作権法により2023年まで保護されることになり、次女のジーンに引き継がれた。ジーンの死亡後は、その遺言により[[英国王立盲人協会|英国王立盲人協会 (RNIB)]]に譲渡されたが、のちにドイル家の傍系の相続人に売却された<ref>[https://www.nytimes.com/2010/01/19/books/19sherlock.html?pagewanted=all&_r=0 For the Heirs to Holmes, a Tangled Web, The New York Times, January 18, 2010]</ref>。 |

|||

== 著作 == |

|||

{{Wikisource author|Arthur Conan Doyle|{{PAGENAME}}}} |

|||

そしてシャーロック・ホームズシリーズの著作権は、[[2023年]][[1月1日]]にすべて[[パブリックドメイン]]になったとされている<ref>{{Cite web|和書|url=https://forbesjapan.com/articles/detail/53297|title=「シャーロック・ホームズ」の小説等、1927年の作品が著作権切れに|accessdate=2023-01-05|publisher=ForbesJapan}}</ref> |

|||

{{Wikiquote|{{PAGENAME}}}} |

|||

*『[[緋色の研究]]』(別題:緋色の探求、緋色の習作) |

|||

== おもな著作 == |

|||

*『[[四つの署名]]』(別題:四人の署名、四人のサイン) |

|||

{{Wikisource author||アーサー・コナン・ドイル}} |

|||

*『[[バスカヴィル家の犬]]』 |

|||

{{Wikiquote|アーサー・コナン・ドイル}} |

|||

*『[[恐怖の谷]]』 |

|||

=== シャーロック・ホームズシリーズ === |

|||

*『[[緋色の研究]]』([[1887年]]) |

|||

*『[[シャーロック・ホームズの思い出]]』(別題:回想のシャーロック・ホームズ) |

|||

*『[[四つの署名]]』([[1890年]]) |

|||

*『[[シャーロック・ホームズの帰還]]』(別題:シャーロック・ホームズの生還) |

|||

*『[[シャーロック・ホームズ |

*『[[シャーロック・ホームズの冒険]]』([[1892年]]、短編集) |

||

*『[[シャーロック・ホームズの |

*『[[シャーロック・ホームズの思い出]]』([[1894年]]、短編集) |

||

*『[[バスカヴィル家の犬]]』([[1901年]]) |

|||

*『[[失われた世界]]』 |

|||

*『[[シャーロック・ホームズの帰還]]』([[1905年]]、短編集) |

|||

*『{{仮リンク|マラコット深海|en|The Maracot Deep}}』 |

|||

*『[[恐怖の谷]]』([[1914年]]) |

|||

*『{{仮リンク|毒ガス帯|en|The Poison Belt}}』 |

|||

*『[[シャーロック・ホームズ最後の挨拶]]』([[1917年]]、短編集) |

|||

*『{{仮リンク|勇将ジェラールの冒険|en|Brigadier Gerard}}』 |

|||

*『[[シャーロック・ホームズの事件簿]]』([[1927年]]、短編集) |

|||

*『{{仮リンク|勇将ジェラールの回想|en|Brigadier Gerard}}』 |

|||

*『{{仮リンク|白衣の騎士団|en|The White Company}}』 |

|||

=== チャレンジャー教授シリーズ === |

|||

*『{{仮リンク|ナイジェル卿の冒険|en|Sir Nigel}}』 |

|||

*『[[失われた世界]]』([[1912年]]) |

|||

*『{{仮リンク|霧の国|en|The Land of Mist}}』 |

|||

*『[[毒ガス帯]]』([[1913年]]) |

|||

*『{{仮リンク|コナン・ドイルの心霊学|en|Spiritualism}}』 |

|||

*『[[霧の国]]』([[1926年]]) |

|||

*『シャーロック・ホームズの読書談義』(原題:Through the Magic Door (魔法の扉をくぐれば)) |

|||

*『ラウンド・ザ・レッドランプ』 |

|||

=== ジェラール准将シリーズ === |

|||

*『ジェラール准将の功績(The Exploits of Brigadier Gerard)』([[1896年]]、短編集){{#tag:ref|『勇将ジェラールの回想』[[上野景福]]訳、創元推理文庫|group=注釈}} |

|||

*『ジェラールの冒険(The Adventures of Gerard)』([[1903年]]、短編集){{#tag:ref|『勇将ジェラールの冒険』上野景福訳、創元推理文庫|group=注釈}} |

|||

=== ミステリ(ホームズ以外)作品 === |

|||

*『ササッサ谷の怪』''The Mystery of Sassassa Valley'' - ドイル最初の発表作品。日本昔話の『おぶさりてえ』にも似た半ホラー半ミステリの短編 |

|||

:(『ササッサ谷の怪─コナン・ドイル未紹介作品集1』小池滋監訳、中央公論社)、中公文庫で再刊(2024年5月) |

|||

*『消えた臨急』(急行列車の紛失)''The Lost Special'' - 和訳が多く、複数の短編集に収録されている。(創元推理文庫『まだらの紐―ドイル傑作集1』ほか) |

|||

*『時計だらけの男』(女装好きの男) - 作中にホームズらしき探偵の描写がある。(新潮文庫『ドイル傑作集 I ミステリー編』ほか) |

|||

*『ガスタ山の医師』 - (新潮文庫『ドイル傑作集IV 冒険編』) |

|||

=== 恐怖小説 === |

|||

*『大空の恐怖』''The Horror of the Heights'' - 草創期の飛行士が大空で出会った怪物との死闘を、手記の形で描く。(新潮文庫『ドイル傑作集 III 怪奇編』) |

|||

=== 海洋小説 === |

|||

*『樽工場の怪』(たる工場の怪) - (新潮文庫『ドイル傑作集 II 海洋編』) |

|||

*『クルンバーの謎』''The Mystery of Cloomber'' - (新潮文庫『ドイル傑作集VI 海賊編』) |

|||

=== スポーツ小説 === |

|||

*『クロックスリーの王者』 - (新潮文庫『ドイル傑作集VIII ボクシング編』) |

|||

*『バリモア公の失脚』(バリモア卿失脚の真相) - (新潮文庫『ドイル傑作集VIII ボクシング編』) |

|||

*『ファルコンブリッジ公』 |

|||

*『ブローカスの暴れん坊』 |

|||

*『旅団長の罪』 |

|||

==== 短編概説 ==== |

|||

[[延原謙]]訳『ドイル傑作集』全8巻([[新潮文庫]]、1957年 - 1961年)が、ジャンル別に編纂したアンソロジー<ref group="注釈">改訂版では、2巻が「海洋奇談編」から「海洋編」、3巻が「恐怖編」から「怪奇編」と替わるなど、副題の表現や収録作、そしてシリーズ構成に変更がある。</ref>の構成。21世紀以降は新潮社で電子出版。<br/>21世紀に入り、ホームズ外典を含めた短編集『ドイル傑作集』全5冊が[[創元推理文庫]]<ref group="注釈">[[北原尚彦]]・[[西崎憲]]編、2004年 - 2011年。単行版は翔泳社・全2巻。各・版元品切</ref>で出版された。 |

|||

=== 歴史小説 === |

|||

*『{{仮リンク|マイカ・クラーク|en|Micah Clarke}}』([[1889年]]) |

|||

*『{{仮リンク|ホワイト・カンパニー|en|The White Company}}』([[1891年]]){{#tag:ref|『白衣の騎士団』笹野史隆訳、[[原書房]]|group=注釈}} |

|||

*『{{仮リンク|大いなる影|en|The Great Shadow}}([[1892年]]){{#tag:ref|『ナポレオンの影』笹野史隆訳、原書房|group=注釈}} |

|||

*『{{仮リンク|亡命者 (小説)|label=亡命者|en|The Refugees (novel)}}』([[1893年]]) |

|||

*『{{仮リンク|ロドニー・ストーン|en|Rodney Stone}}』([[1896年]]) |

|||

*『[[ベルナック伯父]](Uncle Bernac)』([[1897年]]) |

|||

*『{{仮リンク|サー・ナイジェル|en|Sir Nigel}}』([[1906年]]){{#tag:ref|『ナイジェル卿の冒険』笹野史隆訳、原書房|group=注釈}} |

|||

=== その他の小説 === |

|||

*『{{仮リンク|J・ハバクック・ジェフソンの遺書|en|J. Habakuk Jephson's Statement}}』([[1883年]]) - 『ドイル傑作集II-海洋奇談編』新潮文庫 所収<br/> ほかに『縞のある衣類箱』『ポールスター号船長』『たる工場の怪』『ジェランドの航海』『あの四角い小箱』 |

|||

*『{{仮リンク|ガードルストーン会社|en|The Firm of Girdlestone}}』([[1890年]]) |

|||

*『{{仮リンク|危険!|en|Danger! (short story)}}』([[1914年]]) |

|||

*『{{仮リンク|マラコット深海|en|The Maracot Deep}}』([[1929年]]){{#tag:ref|『マラコット深海』[[大西尹明]]訳、創元推理文庫|group=注釈}} |

|||

=== ノンフィクション === |

|||

*『{{仮リンク|大ボーア戦争|en|The Great Boer War}}』([[1900年]]) |

|||

*『[[南アフリカ戦争 原因と行い]](The War in South Africa - Its Cause and Conduct)』([[1902年]]) |

|||

*『[[魔法の扉をくぐれば]](Through the Magic Door)』([[1907年]]){{#tag:ref|『シャーロック・ホームズの読書談義』佐藤佐智子訳、大修館書店、1989年|group=注釈}} |

|||

*『[[コンゴの犯罪]](The Crime of the Congo)』([[1909年]]) |

|||

*『[[オスカー・スレイター事件 (本)|オスカー・スレイター事件]](The Case of Oscar Slater)』([[1912年]]) |

|||

*『[[フランス及びフランダースにおける戦闘]](The British Campaign in France and Flanders)』([[1916年]]-[[1920年]]) |

|||

*『[[新たなる啓示]](The New Revelation)』([[1918年]]) {{#tag:ref|『コナン・ドイルの心霊学』[[近藤千雄]]訳、潮文社、新版2007年|group=注釈}} |

|||

*『[[妖精の到来]](The Coming of the Fairies)』([[1921年]]){{#tag:ref|『妖精の到来 コティングリー村の事件』[[井村君江]]訳、新版・アトリエサード、2021年|group=注釈}} |

|||

*『わが思い出と冒険(Memories and adventures)』([[1924年]]){{#tag:ref|『わが思い出と冒険-コナン・ドイル自伝』延原謙訳、新潮文庫、復刊1994年|group=注釈}} |

|||

*『[[心霊主義の歴史]](The History of Spiritualism)』([[1926年]]) |

|||

*『未知の先端(The Edge of the Unknown)』([[1930年]]){{#tag:ref|『コナン・ドイルの心霊ミステリー』小泉純訳、ハルキ文庫(旧版『神秘の人』大陸書房)|group=注釈}} |

|||

=== 合作 === |

|||

*『看護婦ヒルダ・ウェイド( A Woman with Great Tenacity of Purpose)』([[1900年]]) |

|||

*:[[グラント・アレン]]が『ストランド・マガジン』に連載した女探偵もの。作者アレンの急逝により、最終部を友人ドイルが書き継いだ。没後出版の単行本は「グラント・アレン&アーサー・コナン・ドイル」名義。 |

|||

**『ヒルダ・ウェード ― 目的のためには決してくじけない女性の物語』(平山雄一訳、盛林堂ミステリアス文庫、2018年) |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist}} |

|||

{{Notelist|2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|20em}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=岡倉登志|authorlink=岡倉登志|date=2003年(平成15年)|title=ボーア戦争|publisher=[[山川出版社]]|isbn=978-4634647008|ref=岡倉(2003)}} |

||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=ジョン・ディクスン・カー|authorlink=ジョン・ディクスン・カー|others=[[大久保康雄]]訳|year=1993|month=8|title=コナン・ドイル|series=[[ハヤカワ・ポケット・ミステリ|ハヤカワ・ミステリ]]|publisher=早川書房|isbn=4-15-000460-9|ref=カー(1993)}} |

||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=河村幹夫|authorlink=河村幹夫|year=1991|month=7|title=コナン・ドイル――ホームズ・SF・心霊主義|series=講談社現代新書|publisher=講談社|isbn=4-06-149061-3|ref=河村(1991)}} |

||

*{{Cite book|和書|author=ジュリアン・シモンズ|authorlink=ジュリアン・シモンズ|others=[[深町真理子]]訳|year=1984|month=3|title=コナン・ドイル|publisher=東京創元社}} |

*{{Cite book|和書|author=ジュリアン・シモンズ|authorlink=ジュリアン・シモンズ|others=[[深町眞理子|深町真理子]]訳|year=1984|month=3|title=コナン・ドイル|publisher=東京創元社}} |

||

**{{Cite book|和書|author=ジュリアン・シモンズ|authorlink=ジュリアン・シモンズ|others= |

**{{Cite book|和書|author=ジュリアン・シモンズ|authorlink=ジュリアン・シモンズ|others=深町真理子訳|year=1991|month=5|title=コナン・ドイル|series=創元推理文庫|publisher=東京創元社|isbn=4-488-10006-6|ref=シモ(1991)}} |

||

*{{Cite book|和書|author=ダニエル・スタシャワー|authorlink=ダニエル・スタシャワー|others=[[日暮雅通]]訳|year=2010|month=1|title=コナン・ドイル伝|publisher=東洋書林|isbn=978-4-88721-760-7}} |

*{{Cite book|和書|author=ダニエル・スタシャワー|authorlink=ダニエル・スタシャワー|others=[[日暮雅通]]訳|year=2010|month=1|title=コナン・ドイル伝|publisher=東洋書林|isbn=978-4-88721-760-7|ref=スタ(2010)}} |

||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=ヘスキス・ピアソン||others=植村昌夫訳|year=2012|month=8|title=コナン・ドイル シャーロック・ホームズの代理人|publisher=平凡社|isbn=978-4582835762|ref=ピア(2012)}} |

||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=水野雅士|authorlink=水野雅士|year=2001|month=6|title=シャーロッキアンへの道―登山口から5合目まで|publisher=青弓社|isbn=978-4787291462|ref=水野(2001)}} |

||

*{{Cite book|和書|author=コナン・ドイル|others=[[田中喜芳]]訳|year=2006|month=1|title=スターク・マンローからの手紙|publisher=河出書房新社|isbn=4-309-20454-6}} |

|||

== 関連文献 == |

|||

*{{Cite book|和書|author=コナン・ドイル|others=[[近藤千雄]]訳|year=1992|month=2|title=コナン・ドイルの心霊学|series=新潮選書|publisher=新潮社|isbn=4-10-600415-1}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=小林司|authorlink=小林司 (精神医学者)|coauthors=[[東山あかね]]|year=1999|month=7|title=シャーロック・ホームズの醜聞|publisher=[[晶文社]]|isbn=4-7949-6405-6}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=ダニエル・スタシャワー ほか編|others=日暮雅通訳|year=2012|month=1|title=コナン・ドイル書簡集|publisher=[[東洋書林]]|isbn=978-4-88721-796-6}} |

|||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=コナン・ドイル|others=[[延原謙]]訳|year=1994|month=3|origyear=1965|title=わが思い出と冒険――コナン・ドイル自伝|series=新潮文庫|publisher=新潮社|isbn=4-10-213414-X}}電子出版・新潮社(2016年より) |

||

*{{Cite book|和書|author=コナン・ドイル|others=田中喜芳訳|year=2006|month=1|title=スターク・マンローからの手紙|publisher=河出書房新社|isbn=4-309-20454-6}} |

|||

**『スターク・マンローからの手紙』田中喜芳訳、改訂版・言視舎、2012年12月。ISBN 4-905369-48-7 |

|||

*{{Cite book|和書|author=水野雅士|authorlink=水野雅士|year=2002|month=8|title=手塚治虫とコナン・ドイル|publisher=青弓社|isbn=4-7872-9159-9}} |

|||

*{{Cite book|和書|author= |

*{{Cite book|和書|author=コナン・ドイル|others=[[近藤千雄]]訳|year=1992|month=2|title=コナン・ドイルの心霊学|series=[[新潮選書]]|publisher=新潮社|isbn=4-10-600415-1}} |

||

**{{Cite book|和書|author=|others=近藤千雄訳|year=2002|month=11|title=コナン・ドイルの心霊学|edition=新装版|publisher=[[潮文社]]|isbn=4-8063-1364-5}} |

|||

**{{Cite book|和書|author=|others=近藤千雄訳|year=2007|month=12|title=コナン・ドイルの心霊学|edition=新装版|publisher=潮文社|isbn=4-8063-1425-0}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=ロナルド・ピアソール|authorlink=ロナルド・ピアソール|others=[[小林司 (精神医学者)|小林司]]・[[島弘之]]訳|year=1983|month=1|title=シャーロック・ホームズの生れた家|series=新潮選書|publisher=新潮社}} |

|||

**{{Cite book|和書|author=|authorlink=|others=小林司・島弘之訳|year=1990|month=8|title=シャーロック・ホームズの生れた家|series=[[河出文庫]]|publisher=河出書房新社|isbn=4-309-46076-3}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=水野雅士|authorlink=|year=2002|month=8|title=手塚治虫とコナン・ドイル|publisher=青弓社|isbn=4-7872-9159-9}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commonscat|Arthur Conan Doyle}} |

{{Commonscat|Arthur Conan Doyle}} |

||

* [https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person9.html ドイル アーサー・コナン:作家別作品リスト]([[青空文庫]]) |

|||

* [http://thedoyle.interfree.it/index.html Sherlock Holmes in original language] |

|||

* [https://221b.jp/ ホームズシリーズ全作の日本語訳] |

|||

* [http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person9.html ドイル アーサー・コナン:作家別作品リスト]([[青空文庫]]) |

|||

* [http://www.visitbritain.jp/things-to-see-and-do/interests/history-and-heritage/artists-and-literary-britain/writers-and-poets/sir-arthur-conan-doyle.aspx/ 英国政府観光庁 - アーサー・コナン・ドイルゆかりの地] |

* [http://www.visitbritain.jp/things-to-see-and-do/interests/history-and-heritage/artists-and-literary-britain/writers-and-poets/sir-arthur-conan-doyle.aspx/ 英国政府観光庁 - アーサー・コナン・ドイルゆかりの地] |

||

* [http:// |

* [http://www.gutenberg.org/ebooks/author/69 原文著作集] |

||

* [http://gutenberg.net.au/ebooks03/0301051h.html 『スピリチャリズムの歴史』1924年(英語)] |

|||

* {{Kotobank|ドイル}} |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{Normdaten|NDL=00438206|PND=11852710X|LCCN=n/79/82292|VIAF=65283845}} |

|||

{{Good article}} |

|||

{{DEFAULTSORT:といる ああさあこなん}} |

|||

{{デフォルトソート:といる ああさあ こなん}} |

|||

[[Category:アーサー・コナン・ドイル|*]] |

[[Category:アーサー・コナン・ドイル|*]] |

||

[[Category: |

[[Category:19世紀スコットランドの小説家]] |

||

[[Category:20世紀スコットランドの小説家]] |

|||

[[Category:19世紀スコットランドの医師]] |

|||

[[Category:20世紀スコットランドの医師]] |

|||

[[Category:イギリスの推理作家]] |

[[Category:イギリスの推理作家]] |

||

[[Category:イギリスのSF作家]] |

[[Category:イギリスのSF作家]] |

||

[[Category: |

[[Category:ゴシック・フィクション作家]] |

||

[[Category:ス |

[[Category:イギリス自由統一党の政治家]] |

||

[[Category: |

[[Category:ナイト・バチェラー]] |

||

[[Category:ヴィクトリア朝の人物]] |

|||

[[Category:イギリスの反共主義者]] |

|||

[[Category:ボーア戦争]] |

|||

[[Category:心霊主義]] |

|||

[[Category:スポーツ選手出身の政治家]] |

|||

[[Category:アイルランド系スコットランド人]] |

|||

[[Category:エディンバラ出身の人物]] |

[[Category:エディンバラ出身の人物]] |

||

[[Category:エディンバラ大学出身の人物]] |

|||

[[Category:1859年生]] |

[[Category:1859年生]] |

||

[[Category:1930年没]] |

[[Category:1930年没]] |

||

{{Link GA|cs}} |

|||

{{Link GA|no}} |

|||

{{Link FA|cs}} |

|||

2024年12月11日 (水) 12:31時点における最新版

| アーサー・コナン・ドイル Arthur Conan Doyle | |

|---|---|

| |

| 誕生 |

1859年5月22日 |

| 死没 |

1930年7月7日(71歳没) |

| 職業 | 作家、医師、政治活動家 |

| 言語 | 英語 |

| 国籍 |

|

| 最終学歴 | エディンバラ大学医学部 |

| ジャンル | 推理小説、歴史小説、SF小説、政治・社会問題、心霊主義 |

| 代表作 |

シャーロック・ホームズシリーズ チャレンジャー教授シリーズ ジェラール准将シリーズ 『ホワイト・カンパニー』(1891年) |

| 主な受賞歴 | ナイト(1902年) |

| 配偶者 |

ルイーズ(1885年-1906年) ジーン(1907年-1930年) |

| 署名 |

|

アーサー・イグナティウス・コナン・ドイル[1][注釈 1](英語: Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, KStJ, DL, [ˈɑːrθər ɪgˈneɪʃ(i)əs ˈkoʊnən / ˈkɑnən ˈdɔɪl][9] 発音例1 発音例2, 1859年5月22日 – 1930年7月7日)は、イギリスの作家、医師、政治活動家。

推理小説・歴史小説・SF小説などを多数著した。とりわけ『シャーロック・ホームズ』シリーズの著者として知られる[10]。SF分野では『失われた世界』『毒ガス帯』などチャレンジャー教授が活躍する作品群を、また歴史小説でも『ホワイト・カンパニー』やジェラール准将シリーズなどを著している。

1902年にナイトに叙せられ、「サー」の称号を得た[注釈 2]。

概要

[編集]1859年5月22日、スコットランド・エディンバラに測量士補チャールズ・ドイルの息子として生まれた。アイルランド系・カトリックの家庭だった。大伯父から「コナン」の姓をもらい、ミドルネームのひとつとなる。祖父や伯父3人は成功者だったが、父は出世せず、のちにアルコール依存症になり精神病院に送られたため、幼少期・青年期の生活は苦しかった(→出生と出自)。

伯父たちの支援でイエズス会系の学校を出たあと、1876年にエジンバラ大学医学部に進学し、1881年に学位を得て卒業した(→学生時代)。大学卒業後、医師として診察所を開業した(→医師として)。

患者を待つ暇な時間を利用し、副業で小説を執筆して雑誌社に投稿するようになり、1887年にはシャーロック・ホームズシリーズの第一作である長編小説『緋色の研究』を発表している(→副業としての初期の執筆活動)。1889年に出版された歴史小説『マイカ・クラーク』、1890年に出版されたホームズシリーズ第2作『四つの署名』、1891年に出版された歴史小説『ホワイト・カンパニー』などで小説家として成功した(→小説家としての成功)。

1891年にはこれまでの診察所を閉めて、無資格の眼科医を始めたものの、患者はまったく来なかった。これをきっかけに執筆業一本に絞ることになった(→眼科への転身失敗と執筆業一本化)。

1891年から『ストランド・マガジン』で読み切りのホームズ短編小説の連載を始め、爆発的な人気を獲得した(→シャーロック・ホームズの大ヒット)。しかし彼は歴史小説を自分の本分と考えていたため、ホームズシリーズが著名になり過ぎるとホームズを倦厭するようになり、1893年発表の『最後の事件』においてホームズを死亡させた。その後、ナポレオン戦争時代を舞台にしたジェラール准将シリーズの連載を開始した(→歴史小説を志向)。

1900年にボーア戦争が勃発すると医療奉仕団に医師の1人として参加して戦地に赴いた(→戦地医療奉仕活動)。同年10月に行われた解散総選挙に与党自由統一党の候補としてエディンバラ・セントラル選挙区から出馬し、戦争支持を訴えたが落選した(→総選挙に出馬するも落選)。ボーア戦争がゲリラ戦争と化して焦土作戦や強制収容所などイギリス軍の残虐行為への国内外の批判が高まっていく中、1902年には『南アフリカ戦争 原因と行い』を公刊して、イギリス軍の汚名を雪ぐことに尽力し、その功績で国王エドワード7世よりナイトに叙され、「サー」の称号を得た(→英軍擁護運動)。

1901年には久々のホームズ作品である長編小説『バスカヴィル家の犬』を発表した。この作品の事件の発生年は『最後の事件』より以前に設定され、死亡したと設定されたホームズの復活ではなかったが、1903年から再開されたホームズ短編連載ではホームズは生きていたと設定された(→ホームズの復活)。

彼は「自分にはホームズのような推理力はない」と語っていたが、「ジョージ・エダルジ事件」や「オスカー・スレイター事件」といった事件で、警察のずさんな捜査を暴き、犯人とされた人物の冤罪を晴らすことに尽力した(→冤罪事件への取り組み)。

1912年4月のタイタニック号沈没事件について、乗客・船員の英雄譚の実否をめぐって否定的なジョージ・バーナード・ショーと論争した(→タイタニック沈没事件をめぐる論争)。

1912年にはチャレンジャー教授シリーズの第1作である『失われた世界』、その翌年には第2作『毒ガス帯』を発表し、SF小説にも進出した(→チャレンジャー教授の創造と大戦前の動向)。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると政府や軍部の戦争遂行を全力で支援した。戦意高揚のための執筆活動や、各前線を回って士気を鼓舞する演説を行うことに努めた(→第一次世界大戦をめぐって)。

一次大戦前から心霊主義に関心を持っていたが、戦中の相次ぐ身内の戦死・病死により、戦後には心霊主義への傾斜をいっそう強めた。晩年の活動はほぼすべて心霊主義活動に捧げられた。1925年にはチャレンジャー教授が心霊主義に目覚める『霧の国』を発表した(→心霊主義、心霊主義活動の本格化)。

さまざまな分野の執筆を行ったが、推理小説シャーロック・ホームズシリーズの名声がもっとも高く、この作品を通じて後世の推理物のさまざまな原型を築いた(→評価)。政治思想面では、中世騎士道を基礎として、国家主義、帝国主義、反共主義、婦人参政権反対、離婚法改正賛成などの立場をとった(→政治思想)。クリケットをはじめとしてさまざまなスポーツに打ち込むスポーツマンでもあった(→スポーツマン)。先妻はルイーズ、後妻はジーン。先妻との間には1男1女、後妻との間には2男1女を儲けた(→家族)。

生涯

[編集]出生と出自

[編集]1859年5月22日、スコットランド労務局測量士補チャールズ・ドイルとその妻メアリー(旧姓フォーリー)の長男として、スコットランド・エディンバラのピカーディ・プレイス(picardy place)11番地に生まれる[1]。

チャールズ、メアリー夫妻の子供は全部で9人(無事育ったのは7人)で、うちアーサーと姉アネットは、大伯父にあたる美術批評家マイケル・コナンから「コナン」の姓をもらい、「コナン・ドイル」という複合姓になった[11][12]。

父方のドイル家は14世紀にフランスからアイルランドへ移民したノルマン人の家系だった。敬虔なカトリックの一族だったため迫害を受けることが多かったという[13][14]。

ドイル家が世間の注目を集めるようになったのは、アーサーの祖父であるジョン・ドイルがダブリンからロンドンに出てきて、"H.B." の筆名で著名な風刺画家となってからだった[13]。ジョンの長男ジェームズは画家、次男リチャードはイラストレーター、三男ヘンリーはアイルランド国立美術館館長としてそれぞれ成功を収めた。しかし五男であるチャールズ(アーサーの父)だけは一介の測量技師補から出世せず、しかもアルコール依存症だったため、1876年にはその仕事も失い、療養所(のちに精神病院)へ入れられた。そのため幼少期・青年期のアーサーは貧しい環境の中で育ったという[15][16]。

母方のフォーリー家もフランスからアイルランドへ移住したカトリックであり、系図をさかのぼるとフランスから渡来した英国王室プランタジネット朝につながるという。母はそのことを常に誇りにしていたという[17][18]。

学生時代

[編集]

裕福な伯父の支援で1868年にイングランド・ランカシャーにあるイエズス会系の寄宿学校ホダー学院に入学。1870年にはその上級学校であるストーニーハースト・カレッジに進学し、同校で5年間学んだ[19]。スポーツ万能だったドイルは同校のクリケット部主将を務めているが、後年にドイルは同校の体罰の激しさやイエズス会教師の「救いようのない頑迷さ」を批判している[20]。1875年にはドイツ語の勉強も兼ねてオーストリア・フェルトキルヒにあるイエズス会系の学校に1年間留学した[21]。

オーストリアから帰国したころ、母メアリーは少しでも生活費を楽にするため、ある医師を間借り人として置いていた。この間借り人の影響を受けて医師を志すようになったドイルは、1876年にエジンバラ大学医学部に進学した[22]。

5年にわたって同大学に在学したが、ドイルの回顧によれば「長く退屈な勉強の毎日。植物学、化学、解剖学、生理学、その他、大半は医療という技術には大してつながりのない必修科目の履修」という状況だったという[23][24]。しかしここで知遇を得たジョセフ・ベル教授からは大きな影響を受けた。ベル教授はちょっとした特徴から患者の状況や経歴を言い当てる人物であり[25]、ドイルは彼をモデルにして「シャーロック・ホームズ」の人物像を作り上げたという[26]。また解剖学のウィリアム・ラザフォード教授の豪快さはチャレンジャー教授の人物像のモデルになったという[27]。

大学在学中、ダーウィンの進化論に共感を寄せたため、徐々にカトリックの信仰心から離れたという[28]。

大学への通学路に古本屋街があったため、古本もよく読むようになった[24]。タキトゥスやホメーロスなどの古典、クラレンドン伯爵の『イングランド反乱史』、スウィフトの『桶物語』、アラン=ルネ・ルサージュの『ジル・ブラース物語』、サー・ウィリアム・テンプル准男爵のエッセイ、オリバー・ウェンデル・ホームズのエッセイ、トマス・マコーリーのエッセイ、エドガー・アラン・ポーの小説などに強い影響を受けたという[29]。

スポーツにも積極的に参加した。相手を見つければすぐにボクシングの試合をし、またラグビー部ではフォワードを務めた[30]。

当時ドイルの姉2人はポルトガルで働いて実家に仕送りしていたため、ドイルも仕送りしないのは長男として肩身が狭かったらしく、しばしば医師のもとでパートタイムの助手をし、また1880年には7か月にわたって捕鯨船に船医として乗船している[31]。

1881年8月に医学士と外科修士の学位を取得したが、成績は並みだった[32]。

医師として