「東郷町藤川」の版間の差分

人口推移追加 |

|||

| (2人の利用者による、間の17版が非表示) | |||

| 4行目: | 4行目: | ||

|settlement_type = [[大字]] |

|settlement_type = [[大字]] |

||

|native_name = |

|native_name = |

||

|image_skyline = |

|image_skyline = Fujikawa_tenjin.JPG |

||

|imagesize = 240px |

|imagesize = 240px |

||

|image_caption = [[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|菅原神社]](藤川天神) |

|image_caption = [[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|菅原神社]](藤川天神) |

||

| 59行目: | 59行目: | ||

|footnotes = |

|footnotes = |

||

}} |

}} |

||

'''東郷町藤川'''(とうごうちょうふじかわ)は、[[鹿児島県]][[薩摩川内市]]の[[大字]]。旧[[薩摩国]][[薩摩郡]]東郷'''藤川村'''、[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|上東郷村]]'''大字藤川'''、[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]'''大字藤川'''。[[郵便番号]]は895-1102。人口は291人、世帯数は157世帯(2015年10月1日現在)<ref name="gov-2015"/>。面積は29.11[[平方キロメートル]] |

'''東郷町藤川'''(とうごうちょうふじかわ<ref name="city-chomei">{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1109843800703/index.html|title=本市の町名一覧について|publisher=薩摩川内市|accessdate=2020-08-08}}</ref>)は、[[鹿児島県]][[薩摩川内市]]の[[大字]]<ref name="pref-h16-1735" />。旧[[薩摩国]][[薩摩郡]]東郷'''藤川村'''、[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|上東郷村]]'''大字藤川'''、[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]'''大字藤川'''。[[郵便番号]]は895-1102<ref>{{cite web|url=https://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.php?pref=46&city=1462150&id=158602|title=鹿児島県薩摩川内市東郷町藤川の郵便番号|publisher=日本郵便|accessdate=2021-12-05}}</ref>。人口は291人、世帯数は157世帯(2015年10月1日現在)<ref name="gov-2015"/>。[[面積]]は29.11[[平方キロメートル]]{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=3}}。 |

||

[[平安時代]]には藤川の一帯は[[太宰府天満宮]]の安楽寺領であったとされ{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1007}}、[[大宰府]]に[[左遷]]された[[菅原道真]]がこの地に[[隠棲]]し没したという伝説が残っている{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=107-108}}。学問の神として知られる道真が祀られている[[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|菅原神社]](通称:藤川天神)があり、受験シーズンには多くの参拝者が訪れる{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=77}}。また境内には道真が手植えしたとされる[[臥龍]][[ウメ|梅]]があり、「[[藤川天神の臥龍梅]]」として国の[[天然記念物]]に指定されている{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=674}}{{Sfn|薩摩川内市教育委員会|2021|p=75}}<ref name="kunishitei" />。 |

|||

== 地理 == |

== 地理 == |

||

薩摩川内市の北部(東郷地域)、[[川内川]]水系田海川上流域に位置している。町域の北方には紫尾山系の山が連なっておりそれを挟んで[[阿久根市]][[鶴川内]]、[[出水市]][[野田町上名]]、[[高尾野町柴引]]、南方には薩摩川内市[[東郷町宍野]]、[[東郷町鳥丸]]、西方には薩摩川内市[[田海町]]、[[城上町]]、東方には[[さつま町]][[泊野]]がそれぞれ接している。 |

薩摩川内市の北部(東郷地域)、[[川内川]]水系田海川上流域に位置している。町域の北方には[[紫尾山]]系の山々が連なっており、それを挟んで[[阿久根市]][[鶴川内]]、[[出水市]][[野田町上名]]、[[高尾野町柴引]]、南方には薩摩川内市[[東郷町宍野]]、[[東郷町鳥丸]]、西方には薩摩川内市[[田海町]]、[[城上町]]、東方には[[さつま町]][[泊野]]がそれぞれ接している。 |

||

字域の中央を南北に[[川内川]]水系田海川が流れ、 |

字域の北部及び東西は山地となっており、中央を南北に[[川内川]]水系田海川が流れ、田海川に沿って平地が開ける{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=5}}。「東郷町郷土史」の附属地図によれば、東郷町藤川の[[集落]]は北から本俣、津田、中津俣、榎段、井川、大久保、堀、小鷹、上園、原がある。田海川に沿って[[鹿児島県道46号阿久根東郷線]]が通る。県道46号は1973年に県道に指定されて以降も横座峠部分が開通していなかったが、1997年3月31日に横座トンネル開通した後は交通量が増加傾向にある{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=98}}。 |

||

字域内には[[菅原道真]]が祀られている[[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|藤川天神]](菅原神社)が |

字域内には[[菅原道真]]が祀られている[[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|藤川天神]](菅原神社)が鎮座しており、道真は[[大宰府]]から逃れこの地に隠栖しここで亡くなったという伝説がある{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1007}}。 |

||

{{OSM Location map |

|||

| coord = {{coord|31|55|40|N|130|19|11|E}} | zoom = 13 |

|||

| float = center |

|||

| width = 500 | height = 400 |

|||

| caption = 藤川の集落・主要施設の位置 | auto-caption = 1 |

|||

| scalemark = 60 |

|||

| label1 = 本俣 |

|||

| mark-coord1 = {{coord|31|57|06.989|N|130|19|26.474|E}} |

|||

| label-pos1 = bottom |

|||

| mark-decription1 = |

|||

| label2 = 津田 |

|||

| mark-coord2 = {{coord|31|56|12.245|N|130|19|49.129|E}} |

|||

| label-pos2 = bottom |

|||

| mark-decription2 = |

|||

| label3 = 中津俣 |

|||

| mark-coord3 = {{coord|31|56|30.672|N|130|18|27.934|E}} |

|||

| label-pos3 = bottom |

|||

| mark-decription3 = |

|||

| label4 = 榎段 |

|||

| mark-coord4 = {{coord|31|56|21.5|N|130|18|51.828|E}} |

|||

| label-pos4 = bottom |

|||

| mark-decription4 = |

|||

| label5 = 井川 |

|||

| mark-coord5 = {{coord|31|56|15.977|N|130|17|39.736|E}} |

|||

| label-pos5 = bottom |

|||

| mark-decription5 = |

|||

| label6 = 大久保 |

|||

| mark-coord6 = {{coord|31|55|37.946|N|130|18|50.937|E}} |

|||

| label-pos6 = right |

|||

| mark-decription6 = |

|||

| label7 = 堀 |

|||

| mark-coord7 = {{coord|31|55|11.225|N|130|19|20.111|E}} |

|||

| label-pos7 = bottom |

|||

| mark-decription7 = |

|||

| label8 = 小鷹 |

|||

| mark-coord8 = {{coord|31|54|47.045|N|130|19|31.478|E}} |

|||

| label-pos8 = bottom |

|||

| mark-decription8 = |

|||

| label9 = 上園 |

|||

| mark-coord9 = {{coord|31|54|32.157|N|130|19|42.457|E}} |

|||

| label-pos9 = bottom |

|||

| mark-decription9 = |

|||

| label10 = 原 |

|||

| mark-coord10 = {{coord|31|54|15.148|N|130|19|49.942|E}} |

|||

| label-pos10 = bottom |

|||

| mark-decription10 = |

|||

| label11 = 旧藤川小学校 |

|||

| mark-coord11 = {{coord|31|55|20.591|N|130|19|13.796|E}} |

|||

| label-pos11 = right |

|||

| mark-decription11 = |

|||

| label-color11=#105396 |

|||

| label12 = 菅原神社(藤川天神) |

|||

| mark-coord12 = {{coord|31|56|1.863|N|130|18|47.313|E}} |

|||

| label-pos12 = bottom |

|||

| mark-decription12 = |

|||

| label-color12=#105396 |

|||

}} |

|||

=== 河川 === |

|||

* [[川内川]]水系田海川{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=5}} |

|||

=== 地名の由来 === |

=== 地名の由来 === |

||

| 72行目: | 147行目: | ||

=== 小字 === |

=== 小字 === |

||

東郷町藤川の[[小字]]は、「東郷町郷土史」によれば以下のとおりである{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=61-62}}。 |

|||

小字は小平、久留須、轟木、堂ノ下、轟宇都、庵袋、上原田、中牟田、鎧田(あぶんだ)、原田(はつのだ)、現王、井料、下牧野、上牧野、鬼川内(おいごつ)、中田、下川原、上川原、桑原田、北迫、大丸甲、大丸、管ヶ谷、永山、登尾、甑ヶ谷、内野、鶴原、砂原、寺川内、樋之口、永野、田代、井手口、西原、鞘之段、森園、上口浦川内、内平、善見、管ヶ谷、野ノ瀬戸、梶原、北野、榎段、津田川内、曲迫、粢田、津田、花ノ木、倉ノ谷、山神、三ツ俣、勘兵ヱガ迫、滑り、小山、楪、四方白、中島、戸ノ尾、尾口、前田、楠迫、五郎屋敷、梟段、小塚ノ段、砂元、藤之元、永灰、戸屋、屋敷ヶ段、小松、管牟田、芭蕉田がある。 |

|||

小平、久留須、轟木、堂ノ下、轟宇都、庵袋、上原田、中牟田、鎧田(あぶんだ)、原田(はつのだ)、現王、井料、下牧野、上牧野、鬼川内(おいごつ)、中田、下川原、上川原、桑原田、北迫、大丸甲、大丸、管ヶ谷、永山、登尾、甑ヶ谷、内野、鶴原、砂原、寺川内、樋之口、永野、田代、井手口、西原、鞘之段、森園、上口浦川内、内平、善見、管ヶ谷、野ノ瀬戸、梶原、北野、榎段、津田川内、曲迫、粢田、津田、花ノ木、倉ノ谷、山神、三ツ俣、勘兵ヱガ迫、滑り、小山、楪、四方白、中島、戸ノ尾、尾口、前田、楠迫、五郎屋敷、梟段、小塚ノ段、砂元、藤之元、永灰、戸屋、屋敷ヶ段、小松、管牟田、芭蕉田 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 藤川の |

=== 古代の藤川と菅原道真の隠棲伝説 === |

||

[[ファイル:Sugawara Michizane.jpg|thumb|150px|藤川に隠棲しこの地で没したという伝説が残る[[菅原道真]]]] |

|||

「三国名勝図会」によると藤川は古くは[[太宰府天満宮]](安楽寺)領であったとされ、地内に[[寺社領|寺領]]を管掌する治所があったであろうと記されている{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1007}}。 |

|||

藤川の北部にある北野には[[太宰府]]から左遷された[[菅原道真]]が[[隠棲]]してこの地で没したという伝説が残されている{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}。「東郷町郷土史」では菅原道真は高城の湯田港(現在の[[湯田町 (薩摩川内市)|湯田町]])に上陸し、藤川へ至る山道を歩み藤川の地にたどり着いたとする説を採用しており、他説として出水の荘から田代(現在の[[阿久根市]])・吉川(現在の[[城上町]])を経て藤川に至った説についても紹介している{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=107}}。 |

|||

{{See also|菅原道真#薨去の地に関する伝承}} |

|||

菅原道真伝説については[[文化 (元号)|文化]]3年([[1806年]])に編纂された「薩藩名勝志」の藤川天神に伝説に関する記載がなく、[[天保]]14年([[1843年]])の「[[三国名勝図会]]」に記載された伝説が文献上での初見であるとされている{{Sfn|日隈正守|2013|p=20}}。菅原道真の伝説について「東郷町郷土史」は、[[源義経]]や[[安徳天皇]]、[[豊臣秀頼]]、[[西郷隆盛]]などの悲劇の英雄に関する伝説を例に一種の英雄崇拝・悲劇愛好的県民性からこのような薩摩隠匿伝説が生まれたのではないかとしている{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=111-112}}。 |

|||

戦国期に行われた[[九州の役]](島津征伐)により、[[大口市|大口]]から[[川内市|川内]]に至る通路上にあった東郷は[[豊臣秀吉]]の軍によって荒らされ、これにより藤川天神の社殿や神宝、文書が焼失している{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1008}}<ref>[http://www.kagojinjacho.or.jp/search/hokusatsu/satsumasendai/post-493.html 菅原神社] - 鹿児島県神社庁 2012年6月30日閲覧。</ref>。 |

|||

また、藤川は古くは[[太宰府天満宮]](安楽寺)領であったとされ、地内に[[寺社領|寺領]]を管掌する治所があったであろうとされている{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1007}}。「東郷町郷土史」によれば、藤川の北迫にある若宮神社なども寺領関係の家臣やその家族のものであろうと推測されているほか、藤川天神が鎮座する北野の地名も[[北野天満宮]]に由来するのではないかとしている{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=112}}。但し、[[鹿児島大学]]の日隈正守は、藤川が太宰府天満宮安楽寺領が多くあった高城郷ではなく東郷別符であったことなどの理由を挙げて太宰府天満宮領ではなく太宰府天満宮安楽寺の末寺である[[薩摩国分寺]]領であったのではなかろうかと考察している{{Sfn|日隈正守|2013|p=25}}。 |

|||

藤川という地名自体は[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]末期頃から近世の初頭までの間に作成された「出水公方向用途支配注文」に「藤河分六町 一貫文」と見えるのが初見であるとされる<ref name="chimei"/>。 |

|||

=== |

=== 藤川の成立と中世 === |

||

[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]に行われた[[豊臣秀吉]]と[[島津氏]]の争いである[[九州平定]]により、[[大口市|大口]]から[[川内市|川内]]に至る通路上にあった東郷は[[豊臣秀吉]]の軍によって荒らされ、藤川天神の[[社殿]]や神宝、文書が焼失している{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=1008}}{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=191}}。これにより藤川天神の由来は不詳とされている{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}。 |

|||

江戸期には[[薩摩国]][[薩摩郡]]東郷([[外城制|外城]])のうちの藤川村となり、[[石高|村高]]は[[寛文]]4年の「郡村高辻帳」及び「[[天保郷帳]]」では314石余、[[延享]]頃の「三州御治世要覧」では414石余、「[[旧高旧領取調帳]]」では431石余と記されている{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}<ref name="chimei">[[#鹿児島県の地名|鹿児島県の地名]] p.367</ref>。当時寺社には藤川庵跡と伝える薬師堂、観音堂、香積寺跡と伝える地蔵堂の他に藤川天神などがある{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。 |

|||

藤川という地名自体は[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]末期頃から近世の初頭までの間に作成されたとされる「出水公方向用途支配注文」に「藤河分六町 一貫文」と見えるのが初見であるとされる{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}。東郷一帯を治めていた東郷氏が[[文禄]]年間に断絶し、その後は[[島津忠長 (宮之城家)|島津忠長]]が藤川を含む東郷十か村を領した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=217}}。 |

|||

藤川天神はのちに正保4年、延宝7年、文化12年、明治8年に修復されている。 |

|||

=== |

=== 近世の藤川村 === |

||

[[ファイル:Sangoku_meisho_zue_vol.12_fujikawa_tenjin.png|thumb|藤川天神の絵図([[三国名勝図会]])]] |

|||

[[1889年]](明治22年)に[[町村制]]が施行されたのに伴い、東郷のうち5村の区域より上東郷村が成立し、江戸期の藤川村は上東郷村の大字「'''藤川'''」となった。[[1909年]](明治42年)には地内の現王神社3社及び山津見之神等が藤川天神に合祀された。[[1952年]](昭和27年)に上東郷村が改称及び即日町制施行し、[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]の大字となり、[[1957年]](昭和32年)の[[下東郷村]]の分割合併の際には下東郷村[[田海町|大字田海]]の一部(寺川内・井川内集落、人口63人、面積4.34km<sup>2</sup><ref name="年表">[http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1105439780062/files/9.pdf 年表] p.274 - 薩摩川内市 2013年4月19日閲覧。</ref>)が藤川に編入された{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。 |

|||

[[江戸時代]]には[[薩摩国]][[薩摩郡]]東郷([[外城制|外城]])のうちであった{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。[[石高|村高]]は[[寛文]]4年の「郡村高辻帳」及び「[[天保郷帳]]」では314石余{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}、[[延享]]頃の「三州御治世要覧」では414石余{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}、「[[旧高旧領取調帳]]」では431石余と記されている{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。[[慶長]]19年([[1614年]])にそれまで東郷を領していた[[宮之城島津家]]が宮之城に転封したことにより、東郷は[[薩摩藩]]の直轄領となった{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=228-229}}。直轄領となった藤川は但馬守{{efn|東郷町郷土史では藤川の地頭について姓不明の人物として[[武家官位]]のみが掲載されている。}}によって統治された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=229}}。[[寛永]]10年([[1633年]])には[[日置島津家]]の[[島津久慶]]が東郷を領することとなった{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=235}}。近世の後期には藤川は重富島津家の持切在であったとされる{{Sfn|芳即正|五味克夫|1998|p=367}}。 |

|||

「角川日本地名大辞典」によれば江戸時代の藤川の寺社としては藤川庵跡と伝える薬師堂、観音堂、香積寺跡と伝えられる地蔵堂の他に藤川天神などがある{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。藤川天神は[[九州平定]]によって藤川の地に進軍してきた[[豊臣秀吉]]の軍によって荒らされ焼失していたが、[[棟札]]によれば[[正保]]4年([[1647年]])に薩摩藩主[[島津光久]]の命によって再興されたとされる{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=561}}。[[文化 (元号)|文化]]12年([[1815年]])には薩摩藩主[[島津重豪]]の命により藤川天神の修築改造が行われた{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=562}}。[[歌人]]の[[八田知紀]]は[[天保]]8年([[1837年]])に藤川天神を参拝して以下の歌を詠んでいる{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=106}}。 |

|||

[[2004年]](平成16年)に東郷町は川内市をはじめとする1市8町で新設合併し薩摩川内市が成立。大字名については法定合併協議会にて合併時に「従前の町名を従前の大字に冠したものをもって、大字とする。」<ref>[http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf 町名・字名の取り扱いについて] - 川薩地区法定合併協議会 2012年5月31日閲覧。</ref>とされ、旧町名である「東郷町」を従前の大字名である「藤川」に冠し、薩摩川内市の大字「'''東郷町藤川'''」となった。 |

|||

{{Quote| |

|||

梅が香も かたじけなさも身にしみて おぼえず袖に 散る涙かな |

|||

|[[八田知紀]]}} |

|||

[[薩摩藩]]の[[地誌]]である「[[三国名勝図会]]」には藤川天神が絵図付きで以下のように掲載されている(一部抜粋){{Sfn|薩摩藩|1843}}。 |

|||

{{Quote| |

|||

藤川天神社 藤川村にあり、祭神天満大自在天神一坐、建立の年月詳ならず、土人の傳へに、[[延喜]]中、菅丞相筑前國大宰府に左遷し給へる時、其害を避て、潜に薩摩に來り、此地山水幽遽の境なるを以て、匿居し、終に此地にて薨じ玉ふ、因て此に葬る、後人祠廟を建て、祭祀を修すといへり、當社は一岡阜の上にあり、其地名を北野といふ、此地前後岡嶺相連りて、其中に谷川あり、藤川といふ、 |

|||

|[[三国名勝図会]]巻之十二}} |

|||

また、[[薩摩藩]]によって藤川村の山奥の本俣集落に製鉄炉、榎段集落に火薬工場が造られており、「東郷町郷土史」によればこれらは秘密工場と呼ばれた{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=359}}。[[1875年]](明治8年)には藤川天神の大修築が行われた{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=565}}。[[1888年]](明治21年)[[6月15日]]には隈之城警察署藤川[[駐在所]]が開設された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=565}}。藤川駐在所は[[1963年]](昭和38年)[[4月1日]]に鳥丸にある鳥丸駐在所に統合されるまで存続した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=385}}。 |

|||

=== 町村制施行から昭和まで === |

|||

[[ファイル:Auxiliary_and_subsidiary_shrine_of_Fujikawa_tenjin.JPG|thumb|1909年に菅原神社(藤川天神)に合祀された現王神社。合祀後は藤川天神本殿の向かって左側に鎮座している。]] |

|||

[[1889年]](明治22年)[[4月1日]]に[[町村制]]が施行されたのに伴い、東郷のうち東部の区域に当たる[[東郷町斧渕|斧淵村]]・[[東郷町山田|山田村]]・[[東郷町南瀬|南瀬村]]・[[東郷町宍野|宍野村]]・[[東郷町鳥丸|鳥丸村]]・藤川村の6村の区域より[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|上東郷村]]が成立した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=286}}。それまでの藤川村は上東郷村の[[大字]]「'''藤川'''」となった{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。 |

|||

[[1909年]](明治42年)には藤川にあった現王神社3社及び山津見之神等が菅原神社(藤川天神)に合祀された{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=569}}。[[1931年]](昭和6年)に田中バス{{efn|[[南国交通]]の前身の一つ。第二次世界大戦中の会社統合により南国交通に統合された。}}によって藤川~川内のバス路線の運行が開始された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=369}}。[[1952年]](昭和27年)[[12月1日]]に上東郷村が東郷村に改称、即日町制施行し、[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]となった{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=289}}。 |

|||

[[1957年]](昭和32年)[[4月1日]]には[[薩摩郡]][[下東郷村]]が[[川内市]]及び[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]、[[高城町 (鹿児島県)|高城村]](いずれも現在の[[薩摩川内市]])へ分割編入されることとなった<ref>市町村の廃置分合(昭和32年総理府告示第223号、昭和32年3月31日付官報号外第14号所収、{{ws|[[:s:市町村の廃置分合 (昭和32年総理府告示第223号)|原文]]}})</ref>。下東郷村[[田海町|大字田海]]のうち字大中口、井川、賀崎、井川口、大久保、赤崩、寺川内の区域(寺川内・井川内集落、人口63人、面積4.34 [[平方キロメートル]]{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=290}})が東郷町に編入され{{Sfn|鹿児島県総務部参事室|1967|p=707}}、東郷町に編入された区域は同年[[4月15日]]に鹿児島県公報に掲載された「{{ws|[[:s:廃置分合に伴う字の名称変更|廃置分合に伴う字の名称変更]]}}」(鹿児島県告示)により編入された区域の大字田海を4月1日付で大字藤川に改称する手続きにより既に存在している大字藤川に編入した<ref>廃置分合に伴う字の名称変更(昭和32年鹿児島県告示第293号、昭和32年4月15日付鹿児島県公報第4143号所収、{{ws|[[:s:廃置分合に伴う字の名称変更|原文]]}})</ref>{{Sfn|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983|p=562}}。[[1976年]](昭和51年)には山間部に位置している本俣集落に[[テレビ]]の共同受信施設が完成し、51戸の家庭でテレビが視聴できるようになった{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=105}}。 |

|||

=== 平成以降の藤川 === |

|||

==== 鹿児島県北西部地震による被害 ==== |

|||

[[File:Monument to the disaster in Togo Fujikawa.jpg|thumb|東郷町が藤川に建立した「鹿児島県北西部地震記録碑」]] |

|||

[[1997年]](平成9年)[[3月26日]]と[[5月13日]]{{efn|5月13日の地震は第2鹿児島県北西部地震とも呼ばれる。}}に鹿児島県の北西部において[[地震]]が発生した([[鹿児島県北西部地震]]){{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=249}}{{Sfn|福岡管区気象台|地震津波監視課|鹿児島地方気象台|熊本地方気象台|1998|p=42}}。いずれの地震も[[震源地]]は藤川にほど近い位置にあり、藤川では崖崩れや水道の断水などの被害を受けた{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=249}}。特に5月13日に発生した地震の[[震央]]は大字藤川の区域内である{{ウィキ座標2段度分秒|31|56|9|N|130|18|1|E|region:JP}}とされており、震源の深さは9キロメートルであった<ref>{{cite web|url=http://www.jsce.or.jp/library/eq10/proc/00034/82-09-0023.pdf|title=災害速報 1997年鹿児島県北西部地震(3月26日・5月13日)の被害|author=河野健二|publisher=土木学会|date=1997-9|accessdate=2021-12-06}}</ref>。 |

|||

5月13日の地震後に現地調査を行った[[気象庁]]の報告によれば、藤川では藤川天神付近の道路で長さ5メートル、幅1センチメートル程度の亀裂が発生し、周囲では小規模な崖崩れが発生していた{{Sfn|福岡管区気象台|地震津波監視課|鹿児島地方気象台|熊本地方気象台|1998|p=122}}。本俣集落では3月26日に発生した地震によるものとみられる崖崩れが複数発生していたほか、水道の断水が発生しており{{Sfn|福岡管区気象台|地震津波監視課|鹿児島地方気象台|熊本地方気象台|1998|p=123}}、5月20日時点で本俣公民館に8世帯10名が自主避難していた{{Sfn|福岡管区気象台|地震津波監視課|鹿児島地方気象台|熊本地方気象台|1998|p=138}}。[[梅雨]]の時期に差し掛かり、本俣集落は[[土石流]]による[[二次災害]]の危険があったため5か月間小鷹集落に置かれた[[仮設住宅]]に入居した<ref>{{cite web|url=https://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/hokusatsu3_r.html|title=1997年第2鹿児島県北西部地震|author=[[鹿児島大学]]理学部地学科|publisher=鹿児島大学|date=1998-1-11|accessdate=2021-12-08}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bousai.go.jp/fusuigai/sonota/suigai_com/suigai_com_20.html|title=鹿児島県東郷町本俣集落自主防災会|publisher=内閣府|accessdate=2021-12-06}}</ref>。この被害を契機に本俣集落では[[自主防災組織]]が組織された<ref>{{cite web|url=http://www.bosaijoho.jp/association/item_1431.html|title=防災NGO紹介:本俣自主防災組織(鹿児島県薩摩川内市)|publisher=防災情報新聞|accessdate=2021-12-06|date=2008-11-01}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h21_h/trend/part1/chap4/c4_03.html|title=(1)地域社会・農村地域の現状と課題 ウ 農村地域の安全・安心な生活に資する集落基盤の整備状況|publisher=農林水産省|date=2010-06-11|accessdate=2021-12-06}}</ref>。地震から9年後となる[[2006年]](平成18年)に発生し[[川内川]]流域に大きな被害を与えた[[平成18年7月豪雨]]では本俣自主防災組織の独自の避難基準により早めの集団避難が実施され人的被害を回避した<ref>{{cite web|url=https://www.pref.kagoshima.jp/aj01/bosai/sonae/sonae/documents/jisyuboureef1.pdf|title=自主防災組織|page=2|publisher=鹿児島県|accessdate=2021-12-06}}</ref>。 |

|||

==== 横座トンネル開通・市町村合併 ==== |

|||

[[ファイル:Yokoza_Tunnel1.JPG|thumb|[[阿久根市]]と[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]を結ぶ横座トンネル。1997年のトンネル開通によって[[鹿児島県道46号阿久根東郷線|県道46号]]は北薩地域の主要幹線道路となった。]] |

|||

[[1997年]](平成9年)3月には[[鹿児島県道46号阿久根東郷線]]の横座トンネルが開通し、阿久根東郷線のうち未開通となっていた隣接する阿久根市と東郷町藤川の間が道路で結ばれた{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=97}}。 |

|||

[[2004年]](平成16年)[[10月12日]]に[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]が[[川内市]]、[[薩摩郡]][[樋脇町]]、[[入来町]]、[[祁答院町]]、[[下甑村]]、[[上甑村]]、[[里村 (鹿児島県)|里村]]、[[鹿島村 (鹿児島県)|鹿島村]]と新設合併し[[薩摩川内市]]が設置された<ref>市町村の廃置分合(平成16年総務省告示第590号、{{ws|[[:s:市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第590号)|原文]]}})</ref>。この市町村合併に伴い設置された[[法定合併協議会]]において大字名については「従前の町名を従前の大字に冠したものをもって、大字とする。」と協定され、旧町名である「東郷町」を従前の大字名である藤川に冠することとなった<ref>{{cite web|url=http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf|title=町名・字名の取り扱いについて|publisher=川薩地区法定合併協議会|accessdate=2020-08-08}}</ref>。 |

|||

合併当日の[[10月12日]]に[[鹿児島県]]の[[告示]]である「{{ws|[[:s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|字の名称の変更]]}}」が鹿児島県公報に掲載された<ref name="pref-h16-1735">平成16年鹿児島県告示第1735号(字の名称の変更、{{ws|[[:s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|原文]]}})</ref>。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「藤川」から薩摩川内市の大字「'''東郷町藤川'''」に改称された<ref name="city-chomei"/>。 |

|||

==== 津田集落の消滅・進む高齢化 ==== |

|||

昭和30年代には170人が暮らしていた標高500メートル程の山中に位置する津田集落は[[2010年]](平成22年)に住民が全員集落を離れることとなりお別れの会が挙行されるとともに「津田集落跡地記念碑」が設置され、[[消滅集落|集落が消滅]]した<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1273107452426/files/134-12-13.pdf|title=広報薩摩川内|date=2010-05-10|publisher=薩摩川内市|accessdate=2021-12-05}}</ref><ref>{{cite web|url=https://blogs.mbc.co.jp/mbcnews/cat_heisei/1661/|title=8年前に無人に…愛されたふるさと なぜ消えた|publisher=南日本放送|date=2018-04-13|accessdate=2021-12-06}}</ref>。同年[[5月2日]]の[[フジネットワーク]](FNS)の九州8局の共同制作のドキュメンタリー番組「ドキュメント九州」にその様子が取り上げられた<ref>{{cite web|url=https://www.tnc.co.jp/dq/back-number/archives/64|title=世界中まわってもここが一番 ~ふるさと・限界集落の灯が消える日~|publisher=テレビ西日本|accessdate=2021-12-05|date=2010-05-02}}</ref>。 |

|||

[[2017年]](平成29年)3月には、藤川に唯一存在した教育施設である[[薩摩川内市立藤川小学校]](閉校時年度の[[児童]]数は9名<ref>{{cite web|url=http://www.edu.satsumasendai.jp/fujikawa-e/tayori/h28.4gatu.pdf|title=藤川小だより|publisher=薩摩川内市立藤川小学校|date=2016-04-28|accessdate=2021-12-11}}</ref>)が[[薩摩川内市立東郷小学校]](現在の[[薩摩川内市立東郷学園義務教育学校]]の前身)への統合に伴い閉校した{{Sfn|薩摩川内市教育委員会|2021|p=8}}。 |

|||

[[2020年]](令和2年)度現在、70歳以上の人口割合が半数を超える集落(いわゆる[[限界集落]])を指定する薩摩川内市独自の制度である「ゴールド集落」の対象として藤川の集落{{efn|堀、大久保、中津俣、本俣の各集落が対象}}が複数含まれている<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1554092581483/index.html|title=令和2年度ゴールド集落、特例ゴールド集落|publisher=薩摩川内市|accessdate=2021-12-05}}</ref>。また、[[2020年]](令和2年)[[4月1日]]現在の薩摩川内市の統計によれば東郷町藤川の大字全体の人口265人に対する65歳以上の年齢の比率は64.2 [[パーセント]](170人)となっており、[[高齢化]]が進んでいる<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1300087101977/html/common/other/6180eb29056.pdf|title=薩摩川内市年齢分類別地域町別一覧表(総人口)|publisher=薩摩川内市|accessdate=2021-12-06|date=2020-04-01}}</ref>。 |

|||

=== 字域の変遷 === |

=== 字域の変遷 === |

||

| 98行目: | 218行目: | ||

!実施前 |

!実施前 |

||

|- |

|- |

||

|東郷町大字藤川 |

|東郷町大字藤川(編入) |

||

|[[1957年]]([[昭和]]32年) |

|[[1957年]]([[昭和]]32年) |

||

|下東郷村大字田海 |

|下東郷村大字田海(一部)<br>(大中口、大久保、井川、賀崎、井川口、赤崩、寺川内) |

||

|} |

|} |

||

| 136行目: | 256行目: | ||

== 文化財 == |

== 文化財 == |

||

[[ファイル:Fujikawa tenjin's plum tree..jpg|thumb|藤川天神の臥龍梅]] |

[[ファイル:Fujikawa tenjin's plum tree..jpg|thumb|藤川天神の臥龍梅(国指定天然記念物)]] |

||

=== 国指定 === |

=== 国指定 === |

||

*藤川天神の臥 |

* [[藤川天神の臥龍梅]]([[天然記念物]]){{Sfn|薩摩川内市教育委員会|2021|p=75}} |

||

*:藤川天神の境内にある菅原道真が植えたという伝説が残る[[ウメ|梅]]の木。[[1941年]](昭和16年)に[[史蹟名勝天然紀念物保存法]]([[文化財保護法]]の前身の1つ)に基づき、国の[[天然記念物]]に指定された<ref>[ |

*: 藤川天神の境内にある菅原道真が植えたという伝説が残る[[ウメ|梅]]の木である{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=674}}。[[1941年]](昭和16年)[[10月3日]]に[[史蹟名勝天然紀念物保存法]]([[文化財保護法]]の前身の1つ)に基づき、菅原道真が植えたとされる1株から繁茂したとされる臥龍梅50株が「藤川天神ノ臥龍梅」として国の[[天然記念物]]に指定された<ref>史蹟等指定(昭和16年文部省告示第799号、{{ws|[[:s:史蹟等指定 (昭和16年文部省告示第799号)|原文]]}})</ref>{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=674}}<ref>{{cite web|url=https://www.pref.kagoshima.jp/bc05/hakubutsukan/tennen/kuni_tennen/12garyubai.html|title=藤川天神の臥龍梅|publisher=鹿児島県|accessdate=2012-01-29}}</ref><ref name="kunishitei">{{cite web|url=https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/2991|title=藤川天神の臥龍梅|publisher=国指定文化財等データベース|accessdate=2012-01-29}}</ref>。 |

||

=== 市指定 === |

|||

* 久留須梅(記念物(天然記念物)){{Sfn|薩摩川内市教育委員会|2021|p=81}} |

|||

== 施設 == |

== 施設 == |

||

[[File:Fujikawa tenjin Approach2.jpg|thumb|菅原神社(藤川天神)の参道。左側に広がる梅園には臥龍梅がある]] |

|||

[[ファイル:Satsumasendai Fujikawa Elementary School.JPG|thumb|[[薩摩川内市立藤川小学校]](2017年3月閉校)]] |

|||

=== 公共 === |

=== 公共 === |

||

* 藤川地区コミュニティセンター<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1097133078578/index.html|title=公共施設案内~地区コミュニティセンター|publisher=薩摩川内市|accessdate=2021-12-05}}</ref> |

|||

* 藤川地区コミュニティセンター |

|||

=== 教育 === |

|||

* [[薩摩川内市立藤川小学校]](2017年3月閉校) |

|||

=== 寺社 === |

=== 寺社 === |

||

* [[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|藤川天神]](菅原神社) |

* [[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|藤川天神]](菅原神社){{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=561}} |

||

* 正善寺([[浄土真宗本願寺派]]){{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=501}} |

|||

== |

=== その他 === |

||

* [[檜垣産業]]鹿児島事業所<ref>{{cite web|url=https://www.higakisangyo.co.jp/about.html|title=会社情報|publisher=檜垣産業株式会社|accessdate=2021-12-11}}</ref>・[[藤川山林]]鹿児島事業所<ref>{{cite web|url=https://whitesnow-fujikawasanrin.ssl-lolipop.jp/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81/|title=会社概要|publisher=藤川山林株式会社|accessdate=2021-12-11}}</ref> |

|||

市立小・中学校に通う場合、学区(校区)は以下の通りとなる<ref>{{Cite web|url=http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1096526250875/index.html|title=薩摩川内市 義務教育|publisher=薩摩川内市役所|accessdate=2010-08-09}}</ref>。 |

|||

== 産業 == |

|||

[[2014年]](平成26年)の[[経済センサス]]によれば東郷町藤川に所在する民営の事業所数は11事業所であり従業者数は27名であった<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031377935&fileKind=1|title=経済センサス-基礎調査 平成26年経済センサス-基礎調査 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数-市区町村、町丁・大字 46.鹿児島県 (2)|publisher=総務省統計局|date=2016-03-16|accessdate=2021-05-03}}</ref>。業種別には飲食料品小売業が4事業所、[[林業]]、機械器具小売業、飲食料品卸売業、木材・木製品製造業、食品製造業が各1事業所の順であった<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031377886&fileKind=1|title=経済センサス-基礎調査 平成26年経済センサス-基礎調査 町丁・大字別集計 46.鹿児島県 (1) 総数 ~ 61 無店舗小売業|publisher=総務省統計局|date=2016-03-16|accessdate=2021-05-03}}</ref>。[[2015年]](平成27年)の[[国勢調査]]によると東郷町藤川に居住する15歳以上の就業者数は120人であり、産業別では多い順に[[農業]]・[[林業]]が36人、[[卸売業]]・[[小売業]]が20人、[[製造業]]が17人、医療・福祉が17人となっている<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031581122&fileKind=1|title=産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 -町丁・字等|publisher=[[総務省]][[統計局]]|date=2017-05-30|accessdate=2021-04-02}}</ref>。 |

|||

=== 林業 === |

|||

[[File:Fujikawa Forest ltd., Kagoshima branch office.jpg|thumb|本俣集落にある[[藤川山林]]鹿児島事業所]] |

|||

かつての東郷町は総面積の72.3 [[パーセント]]を[[森林]]が占めており、古くから[[林業]]が盛んであった{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=60-61}}。藤川でも林業が盛んであり、林産物が多く獲れた{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=5}}。昭和50年代から順次[[林道]]の整備が行われ、鬼川内線・山田本俣線・新谷線・藤之元線などが整備された{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=62}}。 |

|||

明治時代初期に[[島津氏]]が所有していたとされる藤川の森林が国に返上され[[国有林]]になったが、[[1884年]](明治17年)に宮之城島津家の島津壮之助が所有権を主張し、裁判の結果[[1909年]](明治42年)に国が敗訴して島津壮之助の所有権が認められ、その後島津壮之助は福岡の会社に売り払い、最終的には久原鉱業が藤川の森林の経営を担ったが製材所の火災や不況によって[[1932年]](昭和7年)事業を廃止した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=347}}。翌年の[[1933年]](昭和8年)に日産農林工業(現在の[[兼松サステック]])が再び藤川の山林の経営を行うこととなり鹿児島事業所を藤川に置いた{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=347}}。[[1990年]](平成2年)に日産農林工業は[[愛媛県]][[今治市]]の[[今治造船]]グループの[[檜垣産業]]に事業を売り渡し、[[藤川山林]]鹿児島事業所となった{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=62}}<ref name="fujikawa-sanrin">{{cite web|url=https://japancredit.go.jp/pdf/jver/0194-1_s1-1-2.pdf|title=社有林の概要|publisher=藤川山林株式会社|accessdate=2021-12-05}}</ref>。 |

|||

藤川山林は東郷町藤川地内の738.48 [[ヘクタール]](7.3848 [[平方キロメートル]])の[[スギ]]、[[ヒノキ]]、[[クヌギ]]などの樹種から構成される社有林を所有している<ref name="fujikawa-sanrin" />。 |

|||

{{See also|藤川山林}} |

|||

=== 観光 === |

|||

藤川には[[菅原神社 (薩摩川内市東郷町藤川)|菅原神社]](別名:藤川天神)があり、初詣や受験シーズン、国の天然記念物である臥龍梅の開花時期には多くの参拝者が訪れる{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=77}}。また、[[西郷隆盛]]の犬「ツン」は藤川で生まれた犬であり<ref>{{cite web|url=https://satsumasendai.gr.jp/33668/|title=ツンの飼い主、ご存知ですか? 東郷町藤川 藤川天神|publisher=薩摩川内市 観光・シティセールス課&株式会社 薩摩川内市観光物産協会|accessdate=2021-12-05}}</ref>、[[1990年]](平成2年)に放送された[[大河ドラマ]]「[[翔ぶが如く (NHK大河ドラマ)|翔ぶが如く]]」で西郷隆盛が注目を集めたことから藤川天神に[[中村晋也]]作「ツン」の銅像が建立され、藤川天神に休憩施設などが設置された{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=78}}。また、[[藤川山林]]が[[1979年]](昭和54年)には本俣集落で[[そうめん流し]]の運営を始めた{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=62}}。 |

|||

== 教育 == |

|||

[[ファイル:Satsumasendai Fujikawa Elementary School.JPG|thumb|[[薩摩川内市立藤川小学校]](2017年3月閉校)]] |

|||

[[2021年]](令和3年)現在、東郷町藤川には教育施設は存在しない。かつては「東郷町立藤川中学校」、「薩摩川内市立藤川小学校」、「東郷町立藤川幼稚園」が所在していた。 |

|||

=== 中学校 === |

|||

[[1949年]](昭和24年)4月に藤川小学校の区域を校区とする上東郷村立東郷中学校(のちの[[薩摩川内市立東郷中学校]])の[[分校]]である「藤川分校」が設置された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=429}}。[[1955年]](昭和30年)に藤川分校が独立し「東郷町立藤川中学校」が設置されたが{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=431}}、8年後の[[1963年]](昭和38年)に東郷中学校に統合され閉校した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=432}}。[[2021年]](令和3年)現在、東郷町藤川の生徒は[[東郷町斧渕]]にある[[薩摩川内市立東郷学園義務教育学校]]へ通学している<ref name="school-area"/>。 |

|||

=== 小学校 === |

|||

「薩摩川内市立藤川小学校」は、かつて東郷町藤川916番地にあった[[小学校]]である{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=117}}<ref>{{cite web|url=http://www.edu.satsumasendai.jp/fujikawa-e/|title=薩摩川内市立藤川小学校|publisher=薩摩川内市立藤川小学校|accessdate=2021-12-05}}</ref>。藤川小学校は[[1872年]]([[明治5年]])に私設学校として設置され、[[1878年]](明治11年)に藤川小学校として改めて設置された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=423}}。その後簡易科小学校・[[尋常小学校]]となり、[[1926年]](大正15年)には高等科を設置した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=424}}。[[第二次世界大戦]]中の[[国民学校]]を経て[[1947年]](昭和22年)に藤川小学校に改称した{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=425}}{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=117}}。[[2017年]](平成29年)に[[薩摩川内市立東郷小学校]]への統合に伴い閉校した{{Sfn|薩摩川内市教育委員会|2021|p=8}}。[[2021年]](令和3年)現在、東郷町藤川の児童は[[東郷町斧渕]]にある[[薩摩川内市立東郷学園義務教育学校]]へ通学している<ref name="school-area"/>。 |

|||

{{Main|薩摩川内市立藤川小学校}} |

|||

=== 幼稚園 === |

|||

[[1959年]](昭和34年)までに藤川校区立の幼児学級として設立され、[[1970年]](昭和45年)に町立幼稚園として藤川小学校に併設された{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=111}}。園児の減少に伴って[[1987年]](昭和62年)に斧淵にある東郷幼稚園に統合され閉園した{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=112}}。 |

|||

=== 小・中学校の学区 === |

|||

市立小・中学校に通う場合、学区(校区)は以下の通りとなる<ref name="school-area">{{Cite web|url=http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1096526250875/index.html|title=薩摩川内市 義務教育|publisher=薩摩川内市役所|accessdate=2010-08-09}}</ref>。 |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

!大字!!番地!!小学校!!中学校 |

!大字!!番地!!小学校!!中学校 |

||

| 161行目: | 314行目: | ||

|} |

|} |

||

==交通== |

== 交通 == |

||

[[ファイル:Kagoshima_Pref_Road_46_at_Fujikawa.JPG|thumb|[[鹿児島県道46号阿久根東郷線]]]] |

[[ファイル:Kagoshima_Pref_Road_46_at_Fujikawa.JPG|thumb|藤川天神付近を通る[[鹿児島県道46号阿久根東郷線]](阿久根方面)]] |

||

[[1920年]](大正9年)[[10月1日]]に斧淵から藤川の本俣集落に至る[[市町村道|村道]]として斧淵藤川線が路線認定された{{Sfn|東郷町郷土誌編集委員会|1969|p=366}}。[[1973年]](昭和48年)には[[阿久根市]]から藤川を経て東郷に至る阿久根東郷線として[[都道府県道|県道]]の路線に認定され{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=97}}、[[1993年]](平成5年)には阿久根東郷線は[[主要地方道]]に認定されたが依然として阿久根市鶴川内と藤川の間にある横座峠の区間は未開通となっていた{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=97}}。主要地方道認定後に「交流ふれあいトンネル橋梁整備事業」によって阿久根市と藤川の区間の建設に着工し、[[1997年]](平成9年)3月に阿久根市と東郷町藤川を結ぶ横座トンネルが開通し、北薩地域の主要幹線道路となっている{{Sfn|東郷町郷土誌編纂委員会|2003|p=97}}。 |

|||

===道路=== |

|||

=== 道路 === |

|||

;[[主要地方道]] |

;[[主要地方道]] |

||

:*[[鹿児島県道46号阿久根東郷線]] |

:* [[鹿児島県道46号阿久根東郷線]] |

||

=== 路線バス === |

|||

[[2021年]](令和3年)現在、東郷町藤川の区域では路線バスが運行されておらず、[[薩摩川内市]]が運営する東郷地域デマンド交通「[[ゆったり号]]」(予約制、藤川・鳥丸コース)が日曜日・祝日を除いて本俣地区から藤川天神・旧藤川小学校を経て[[東郷町斧渕|斧渕]]の[[東郷温泉ゆったり館]]まで運行されている<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1356051672321/index.html|title=東郷地域デマンド交通「ゆったり号」|publisher=薩摩川内市|accessdate=2021-12-05}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist|2}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist|2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|25em}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*{{cite book|和書 |

|||

|author=橋口兼古、五代秀堯、橋口兼柄 |

|||

|year=1843 |

|||

|title=[[三国名勝図会]] |

|||

|publisher=[[薩摩藩]] |

|||

|editor=[[島津久光]] |

|||

|ref={{SfnRef|薩摩藩|1843}} |

|||

}}{{近代デジタルライブラリー|992134}} |

|||

* {{Cite book|和書 |

|||

|author = 鹿児島県総務部参事室 |

|||

|year = 1967 |

|||

|title = 鹿児島県市町村変遷史 |

|||

|publisher = 鹿児島県 |

|||

|ref={{SfnRef|鹿児島県総務部参事室|1967}} |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

*{{Cite book|和書 |

||

|author = |

|author = 東郷町郷土誌編集委員会 |

||

|year = |

|year = 1969 |

||

|title = |

|title = 東郷町郷土史 |

||

|publisher = |

|publisher = [[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]] |

||

|ref = {{SfnRef|東郷町郷土誌編集委員会|1969}} |

|||

|isbn = 4-582-49047-6 |

|||

}} |

|||

|ref = 鹿児島県の地名 |

|||

* {{Cite book|和書 |

|||

|author = 川内郷土史編さん委員会 |

|||

|year = 1980 |

|||

|title = 川内市史 下巻 |

|||

|publisher = [[川内市]] |

|||

|ref = {{SfnRef|川内郷土史編さん委員会|1980}} |

|||

}} |

}} |

||

*{{Cite book|和書 |

*{{Cite book|和書 |

||

| 187行目: | 371行目: | ||

|isbn = 978-4040014609 |

|isbn = 978-4040014609 |

||

|ref = {{SfnRef|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983}} |

|ref = {{SfnRef|角川日本地名大辞典編纂委員会|1983}} |

||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author1=福岡管区気象台 |

|||

|author2=地震津波監視課 |

|||

|author3=鹿児島地方気象台 |

|||

|author4=熊本地方気象台 |

|||

|title=1997年3月26日と 5月13日の鹿児島県薩摩地方の地震調査報告 |

|||

|url=https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/kenshin/vol62p042.pdf |

|||

|year=1998 |

|||

|date=1998-08-17 |

|||

|series=験震時報 |

|||

|volume=62 |

|||

|ref={{SfnRef|福岡管区気象台|地震津波監視課|鹿児島地方気象台|熊本地方気象台|1998}} |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author = 芳即正 |

|||

|author2=五味克夫 |

|||

|year = 1998 |

|||

|title = 日本歴史地名大系47巻 鹿児島県の地名 |

|||

|publisher = [[平凡社]] |

|||

|isbn = 978-4582910544 |

|||

|ref = {{SfnRef|芳即正|五味克夫|1998}} |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author = 東郷町郷土誌編纂委員会 |

|||

|year = 2003 |

|||

|title = 東郷町郷土史 続編 |

|||

|publisher = [[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]] |

|||

|ref = {{SfnRef|東郷町郷土誌編纂委員会|2003}} |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author=日隈正守 |

|||

|title=菅原道真伝説に関する一考察 : 藤川天神の場合を中心に |

|||

|year=2013 |

|||

|date=2013-03-12 |

|||

|ncid=120005303817 |

|||

|series=鹿児島大学教育学部研究紀要人文・社会科学編 |

|||

|volume=64 |

|||

|ref={{SfnRef|日隈正守|2013}} |

|||

}} |

|||

*{{cite web |

|||

|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1309505047642/files/01.pdf |

|||

|format=PDF |

|||

|title=令和3年度薩摩川内市の教育 |

|||

|publisher=薩摩川内市教育委員会 |

|||

|accessdate=2021-05-30 |

|||

|ref={{SfnRef|薩摩川内市教育委員会|2021}} |

|||

}} |

}} |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat}} |

|||

* [[藤川]](曖昧さ回避ページ) |

* [[藤川]](曖昧さ回避ページ) |

||

| 207行目: | 439行目: | ||

{{ウィキ座標2段度分秒|31|55|21.9|N|130|19|11.9|E|region:JP|display=title}} |

{{ウィキ座標2段度分秒|31|55|21.9|N|130|19|11.9|E|region:JP|display=title}} |

||

{{DEFAULTSORT:とうこうちようふしかわ}} |

{{DEFAULTSORT:とうこうちようふしかわ}} |

||

{{Pref-stub|pref=鹿児島県}} |

|||

{{Japan-block-stub}} |

|||

[[Category:薩摩川内市の町・字]] |

[[Category:薩摩川内市の町・字]] |

||

[[Category:1889年制定の町・字]] |

[[Category:1889年制定の町・字]] |

||

2021年12月18日 (土) 14:45時点における版

東郷町藤川 | |

|---|---|

菅原神社(藤川天神) | |

| 北緯31度55分21.9秒 東経130度19分11.9秒 / 北緯31.922750度 東経130.319972度 | |

| 国 |

|

| 都道府県 |

|

| 市町村 |

|

| 地域 | 東郷地域 |

| 面積 | |

| • 合計 | 29.11 km2 |

| 人口 | |

| • 合計 | 291人 |

| • 密度 | 13.05人/km2 |

| 等時帯 | UTC+9 (JST) |

| 郵便番号 |

895-1102 |

| 市外局番 | 0996 |

| ナンバープレート | 鹿児島 |

| 運輸局住所コード | 46514-0869[1] |

東郷町藤川(とうごうちょうふじかわ[2])は、鹿児島県薩摩川内市の大字[3]。旧薩摩国薩摩郡東郷藤川村、薩摩郡上東郷村大字藤川、薩摩郡東郷町大字藤川。郵便番号は895-1102[4]。人口は291人、世帯数は157世帯(2015年10月1日現在)[5]。面積は29.11平方キロメートル[6]。

平安時代には藤川の一帯は太宰府天満宮の安楽寺領であったとされ[7]、大宰府に左遷された菅原道真がこの地に隠棲し没したという伝説が残っている[8]。学問の神として知られる道真が祀られている菅原神社(通称:藤川天神)があり、受験シーズンには多くの参拝者が訪れる[9]。また境内には道真が手植えしたとされる臥龍梅があり、「藤川天神の臥龍梅」として国の天然記念物に指定されている[10][11][12]。

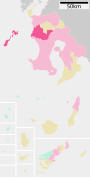

地理

薩摩川内市の北部(東郷地域)、川内川水系田海川上流域に位置している。町域の北方には紫尾山系の山々が連なっており、それを挟んで阿久根市鶴川内、出水市野田町上名、高尾野町柴引、南方には薩摩川内市東郷町宍野、東郷町鳥丸、西方には薩摩川内市田海町、城上町、東方にはさつま町泊野がそれぞれ接している。

字域の北部及び東西は山地となっており、中央を南北に川内川水系田海川が流れ、田海川に沿って平地が開ける[13]。「東郷町郷土史」の附属地図によれば、東郷町藤川の集落は北から本俣、津田、中津俣、榎段、井川、大久保、堀、小鷹、上園、原がある。田海川に沿って鹿児島県道46号阿久根東郷線が通る。県道46号は1973年に県道に指定されて以降も横座峠部分が開通していなかったが、1997年3月31日に横座トンネル開通した後は交通量が増加傾向にある[14]。

字域内には菅原道真が祀られている藤川天神(菅原神社)が鎮座しており、道真は大宰府から逃れこの地に隠栖しここで亡くなったという伝説がある[7]。

河川

地名の由来

「藤川」という地名は字域内を流れる川内川水系田海川の上流を指す別称である「藤川」に由来する[7]。

小字

東郷町藤川の小字は、「東郷町郷土史」によれば以下のとおりである[15]。

小平、久留須、轟木、堂ノ下、轟宇都、庵袋、上原田、中牟田、鎧田(あぶんだ)、原田(はつのだ)、現王、井料、下牧野、上牧野、鬼川内(おいごつ)、中田、下川原、上川原、桑原田、北迫、大丸甲、大丸、管ヶ谷、永山、登尾、甑ヶ谷、内野、鶴原、砂原、寺川内、樋之口、永野、田代、井手口、西原、鞘之段、森園、上口浦川内、内平、善見、管ヶ谷、野ノ瀬戸、梶原、北野、榎段、津田川内、曲迫、粢田、津田、花ノ木、倉ノ谷、山神、三ツ俣、勘兵ヱガ迫、滑り、小山、楪、四方白、中島、戸ノ尾、尾口、前田、楠迫、五郎屋敷、梟段、小塚ノ段、砂元、藤之元、永灰、戸屋、屋敷ヶ段、小松、管牟田、芭蕉田

歴史

古代の藤川と菅原道真の隠棲伝説

藤川の北部にある北野には太宰府から左遷された菅原道真が隠棲してこの地で没したという伝説が残されている[16]。「東郷町郷土史」では菅原道真は高城の湯田港(現在の湯田町)に上陸し、藤川へ至る山道を歩み藤川の地にたどり着いたとする説を採用しており、他説として出水の荘から田代(現在の阿久根市)・吉川(現在の城上町)を経て藤川に至った説についても紹介している[17]。

菅原道真伝説については文化3年(1806年)に編纂された「薩藩名勝志」の藤川天神に伝説に関する記載がなく、天保14年(1843年)の「三国名勝図会」に記載された伝説が文献上での初見であるとされている[18]。菅原道真の伝説について「東郷町郷土史」は、源義経や安徳天皇、豊臣秀頼、西郷隆盛などの悲劇の英雄に関する伝説を例に一種の英雄崇拝・悲劇愛好的県民性からこのような薩摩隠匿伝説が生まれたのではないかとしている[19]。

また、藤川は古くは太宰府天満宮(安楽寺)領であったとされ、地内に寺領を管掌する治所があったであろうとされている[7]。「東郷町郷土史」によれば、藤川の北迫にある若宮神社なども寺領関係の家臣やその家族のものであろうと推測されているほか、藤川天神が鎮座する北野の地名も北野天満宮に由来するのではないかとしている[20]。但し、鹿児島大学の日隈正守は、藤川が太宰府天満宮安楽寺領が多くあった高城郷ではなく東郷別符であったことなどの理由を挙げて太宰府天満宮領ではなく太宰府天満宮安楽寺の末寺である薩摩国分寺領であったのではなかろうかと考察している[21]。

藤川の成立と中世

戦国時代に行われた豊臣秀吉と島津氏の争いである九州平定により、大口から川内に至る通路上にあった東郷は豊臣秀吉の軍によって荒らされ、藤川天神の社殿や神宝、文書が焼失している[22][23]。これにより藤川天神の由来は不詳とされている[16]。

藤川という地名自体は戦国時代末期頃から近世の初頭までの間に作成されたとされる「出水公方向用途支配注文」に「藤河分六町 一貫文」と見えるのが初見であるとされる[16]。東郷一帯を治めていた東郷氏が文禄年間に断絶し、その後は島津忠長が藤川を含む東郷十か村を領した[24]。

近世の藤川村

江戸時代には薩摩国薩摩郡東郷(外城)のうちであった[25]。村高は寛文4年の「郡村高辻帳」及び「天保郷帳」では314石余[25][16]、延享頃の「三州御治世要覧」では414石余[16]、「旧高旧領取調帳」では431石余と記されている[25]。慶長19年(1614年)にそれまで東郷を領していた宮之城島津家が宮之城に転封したことにより、東郷は薩摩藩の直轄領となった[26]。直轄領となった藤川は但馬守[注釈 1]によって統治された[27]。寛永10年(1633年)には日置島津家の島津久慶が東郷を領することとなった[28]。近世の後期には藤川は重富島津家の持切在であったとされる[16]。

「角川日本地名大辞典」によれば江戸時代の藤川の寺社としては藤川庵跡と伝える薬師堂、観音堂、香積寺跡と伝えられる地蔵堂の他に藤川天神などがある[25]。藤川天神は九州平定によって藤川の地に進軍してきた豊臣秀吉の軍によって荒らされ焼失していたが、棟札によれば正保4年(1647年)に薩摩藩主島津光久の命によって再興されたとされる[29]。文化12年(1815年)には薩摩藩主島津重豪の命により藤川天神の修築改造が行われた[30]。歌人の八田知紀は天保8年(1837年)に藤川天神を参拝して以下の歌を詠んでいる[31]。

梅が香も かたじけなさも身にしみて おぼえず袖に 散る涙かな

—八田知紀

薩摩藩の地誌である「三国名勝図会」には藤川天神が絵図付きで以下のように掲載されている(一部抜粋)[32]。

藤川天神社 藤川村にあり、祭神天満大自在天神一坐、建立の年月詳ならず、土人の傳へに、延喜中、菅丞相筑前國大宰府に左遷し給へる時、其害を避て、潜に薩摩に來り、此地山水幽遽の境なるを以て、匿居し、終に此地にて薨じ玉ふ、因て此に葬る、後人祠廟を建て、祭祀を修すといへり、當社は一岡阜の上にあり、其地名を北野といふ、此地前後岡嶺相連りて、其中に谷川あり、藤川といふ、

—三国名勝図会巻之十二

また、薩摩藩によって藤川村の山奥の本俣集落に製鉄炉、榎段集落に火薬工場が造られており、「東郷町郷土史」によればこれらは秘密工場と呼ばれた[33]。1875年(明治8年)には藤川天神の大修築が行われた[34]。1888年(明治21年)6月15日には隈之城警察署藤川駐在所が開設された[34]。藤川駐在所は1963年(昭和38年)4月1日に鳥丸にある鳥丸駐在所に統合されるまで存続した[35]。

町村制施行から昭和まで

1889年(明治22年)4月1日に町村制が施行されたのに伴い、東郷のうち東部の区域に当たる斧淵村・山田村・南瀬村・宍野村・鳥丸村・藤川村の6村の区域より薩摩郡上東郷村が成立した[36]。それまでの藤川村は上東郷村の大字「藤川」となった[25]。

1909年(明治42年)には藤川にあった現王神社3社及び山津見之神等が菅原神社(藤川天神)に合祀された[25][37]。1931年(昭和6年)に田中バス[注釈 2]によって藤川~川内のバス路線の運行が開始された[38]。1952年(昭和27年)12月1日に上東郷村が東郷村に改称、即日町制施行し、東郷町となった[39]。

1957年(昭和32年)4月1日には薩摩郡下東郷村が川内市及び東郷町、高城村(いずれも現在の薩摩川内市)へ分割編入されることとなった[40]。下東郷村大字田海のうち字大中口、井川、賀崎、井川口、大久保、赤崩、寺川内の区域(寺川内・井川内集落、人口63人、面積4.34 平方キロメートル[41])が東郷町に編入され[42]、東郷町に編入された区域は同年4月15日に鹿児島県公報に掲載された「![]() 廃置分合に伴う字の名称変更」(鹿児島県告示)により編入された区域の大字田海を4月1日付で大字藤川に改称する手続きにより既に存在している大字藤川に編入した[43][25]。1976年(昭和51年)には山間部に位置している本俣集落にテレビの共同受信施設が完成し、51戸の家庭でテレビが視聴できるようになった[44]。

廃置分合に伴う字の名称変更」(鹿児島県告示)により編入された区域の大字田海を4月1日付で大字藤川に改称する手続きにより既に存在している大字藤川に編入した[43][25]。1976年(昭和51年)には山間部に位置している本俣集落にテレビの共同受信施設が完成し、51戸の家庭でテレビが視聴できるようになった[44]。

平成以降の藤川

鹿児島県北西部地震による被害

1997年(平成9年)3月26日と5月13日[注釈 3]に鹿児島県の北西部において地震が発生した(鹿児島県北西部地震)[45][46]。いずれの地震も震源地は藤川にほど近い位置にあり、藤川では崖崩れや水道の断水などの被害を受けた[45]。特に5月13日に発生した地震の震央は大字藤川の区域内である北緯31度56分9秒 東経130度18分1秒 / 北緯31.93583度 東経130.30028度とされており、震源の深さは9キロメートルであった[47]。

5月13日の地震後に現地調査を行った気象庁の報告によれば、藤川では藤川天神付近の道路で長さ5メートル、幅1センチメートル程度の亀裂が発生し、周囲では小規模な崖崩れが発生していた[48]。本俣集落では3月26日に発生した地震によるものとみられる崖崩れが複数発生していたほか、水道の断水が発生しており[49]、5月20日時点で本俣公民館に8世帯10名が自主避難していた[50]。梅雨の時期に差し掛かり、本俣集落は土石流による二次災害の危険があったため5か月間小鷹集落に置かれた仮設住宅に入居した[51][52]。この被害を契機に本俣集落では自主防災組織が組織された[53][54]。地震から9年後となる2006年(平成18年)に発生し川内川流域に大きな被害を与えた平成18年7月豪雨では本俣自主防災組織の独自の避難基準により早めの集団避難が実施され人的被害を回避した[55]。

横座トンネル開通・市町村合併

1997年(平成9年)3月には鹿児島県道46号阿久根東郷線の横座トンネルが開通し、阿久根東郷線のうち未開通となっていた隣接する阿久根市と東郷町藤川の間が道路で結ばれた[56]。

2004年(平成16年)10月12日に東郷町が川内市、薩摩郡樋脇町、入来町、祁答院町、下甑村、上甑村、里村、鹿島村と新設合併し薩摩川内市が設置された[57]。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において大字名については「従前の町名を従前の大字に冠したものをもって、大字とする。」と協定され、旧町名である「東郷町」を従前の大字名である藤川に冠することとなった[58]。

合併当日の10月12日に鹿児島県の告示である「![]() 字の名称の変更」が鹿児島県公報に掲載された[3]。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「藤川」から薩摩川内市の大字「東郷町藤川」に改称された[2]。

字の名称の変更」が鹿児島県公報に掲載された[3]。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「藤川」から薩摩川内市の大字「東郷町藤川」に改称された[2]。

津田集落の消滅・進む高齢化

昭和30年代には170人が暮らしていた標高500メートル程の山中に位置する津田集落は2010年(平成22年)に住民が全員集落を離れることとなりお別れの会が挙行されるとともに「津田集落跡地記念碑」が設置され、集落が消滅した[59][60]。同年5月2日のフジネットワーク(FNS)の九州8局の共同制作のドキュメンタリー番組「ドキュメント九州」にその様子が取り上げられた[61]。

2017年(平成29年)3月には、藤川に唯一存在した教育施設である薩摩川内市立藤川小学校(閉校時年度の児童数は9名[62])が薩摩川内市立東郷小学校(現在の薩摩川内市立東郷学園義務教育学校の前身)への統合に伴い閉校した[63]。

2020年(令和2年)度現在、70歳以上の人口割合が半数を超える集落(いわゆる限界集落)を指定する薩摩川内市独自の制度である「ゴールド集落」の対象として藤川の集落[注釈 4]が複数含まれている[64]。また、2020年(令和2年)4月1日現在の薩摩川内市の統計によれば東郷町藤川の大字全体の人口265人に対する65歳以上の年齢の比率は64.2 パーセント(170人)となっており、高齢化が進んでいる[65]。

字域の変遷

| 実施後 | 実施年 | 実施前 |

|---|---|---|

| 東郷町大字藤川(編入) | 1957年(昭和32年) | 下東郷村大字田海(一部) (大中口、大久保、井川、賀崎、井川口、赤崩、寺川内) |

人口

以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。

| 統計年 | 人口 | ||

|---|---|---|---|

| 1995年(平成7年) | [66] | 518 | |

| 2000年(平成12年) | [67] | 482 | |

| 2005年(平成17年) | [68] | 411 | |

| 2010年(平成22年) | [69] | 352 | |

| 2015年(平成27年) | [5] | 291 | |

文化財

国指定

市指定

- 久留須梅(記念物(天然記念物))[72]

施設

公共

- 藤川地区コミュニティセンター[73]

寺社

その他

産業

2014年(平成26年)の経済センサスによれば東郷町藤川に所在する民営の事業所数は11事業所であり従業者数は27名であった[77]。業種別には飲食料品小売業が4事業所、林業、機械器具小売業、飲食料品卸売業、木材・木製品製造業、食品製造業が各1事業所の順であった[78]。2015年(平成27年)の国勢調査によると東郷町藤川に居住する15歳以上の就業者数は120人であり、産業別では多い順に農業・林業が36人、卸売業・小売業が20人、製造業が17人、医療・福祉が17人となっている[79]。

林業

かつての東郷町は総面積の72.3 パーセントを森林が占めており、古くから林業が盛んであった[80]。藤川でも林業が盛んであり、林産物が多く獲れた[13]。昭和50年代から順次林道の整備が行われ、鬼川内線・山田本俣線・新谷線・藤之元線などが整備された[81]。

明治時代初期に島津氏が所有していたとされる藤川の森林が国に返上され国有林になったが、1884年(明治17年)に宮之城島津家の島津壮之助が所有権を主張し、裁判の結果1909年(明治42年)に国が敗訴して島津壮之助の所有権が認められ、その後島津壮之助は福岡の会社に売り払い、最終的には久原鉱業が藤川の森林の経営を担ったが製材所の火災や不況によって1932年(昭和7年)事業を廃止した[82]。翌年の1933年(昭和8年)に日産農林工業(現在の兼松サステック)が再び藤川の山林の経営を行うこととなり鹿児島事業所を藤川に置いた[82]。1990年(平成2年)に日産農林工業は愛媛県今治市の今治造船グループの檜垣産業に事業を売り渡し、藤川山林鹿児島事業所となった[81][83]。

藤川山林は東郷町藤川地内の738.48 ヘクタール(7.3848 平方キロメートル)のスギ、ヒノキ、クヌギなどの樹種から構成される社有林を所有している[83]。

観光

藤川には菅原神社(別名:藤川天神)があり、初詣や受験シーズン、国の天然記念物である臥龍梅の開花時期には多くの参拝者が訪れる[9]。また、西郷隆盛の犬「ツン」は藤川で生まれた犬であり[84]、1990年(平成2年)に放送された大河ドラマ「翔ぶが如く」で西郷隆盛が注目を集めたことから藤川天神に中村晋也作「ツン」の銅像が建立され、藤川天神に休憩施設などが設置された[85]。また、藤川山林が1979年(昭和54年)には本俣集落でそうめん流しの運営を始めた[81]。

教育

2021年(令和3年)現在、東郷町藤川には教育施設は存在しない。かつては「東郷町立藤川中学校」、「薩摩川内市立藤川小学校」、「東郷町立藤川幼稚園」が所在していた。

中学校

1949年(昭和24年)4月に藤川小学校の区域を校区とする上東郷村立東郷中学校(のちの薩摩川内市立東郷中学校)の分校である「藤川分校」が設置された[86]。1955年(昭和30年)に藤川分校が独立し「東郷町立藤川中学校」が設置されたが[87]、8年後の1963年(昭和38年)に東郷中学校に統合され閉校した[88]。2021年(令和3年)現在、東郷町藤川の生徒は東郷町斧渕にある薩摩川内市立東郷学園義務教育学校へ通学している[89]。

小学校

「薩摩川内市立藤川小学校」は、かつて東郷町藤川916番地にあった小学校である[90][91]。藤川小学校は1872年(明治5年)に私設学校として設置され、1878年(明治11年)に藤川小学校として改めて設置された[92]。その後簡易科小学校・尋常小学校となり、1926年(大正15年)には高等科を設置した[93]。第二次世界大戦中の国民学校を経て1947年(昭和22年)に藤川小学校に改称した[94][90]。2017年(平成29年)に薩摩川内市立東郷小学校への統合に伴い閉校した[63]。2021年(令和3年)現在、東郷町藤川の児童は東郷町斧渕にある薩摩川内市立東郷学園義務教育学校へ通学している[89]。

幼稚園

1959年(昭和34年)までに藤川校区立の幼児学級として設立され、1970年(昭和45年)に町立幼稚園として藤川小学校に併設された[95]。園児の減少に伴って1987年(昭和62年)に斧淵にある東郷幼稚園に統合され閉園した[96]。

小・中学校の学区

市立小・中学校に通う場合、学区(校区)は以下の通りとなる[89]。

| 大字 | 番地 | 小学校 | 中学校 |

|---|---|---|---|

| 東郷町藤川 | 全域 | 薩摩川内市立東郷学園義務教育学校(義務教育学校) | |

交通

1920年(大正9年)10月1日に斧淵から藤川の本俣集落に至る村道として斧淵藤川線が路線認定された[97]。1973年(昭和48年)には阿久根市から藤川を経て東郷に至る阿久根東郷線として県道の路線に認定され[56]、1993年(平成5年)には阿久根東郷線は主要地方道に認定されたが依然として阿久根市鶴川内と藤川の間にある横座峠の区間は未開通となっていた[56]。主要地方道認定後に「交流ふれあいトンネル橋梁整備事業」によって阿久根市と藤川の区間の建設に着工し、1997年(平成9年)3月に阿久根市と東郷町藤川を結ぶ横座トンネルが開通し、北薩地域の主要幹線道路となっている[56]。

道路

路線バス

2021年(令和3年)現在、東郷町藤川の区域では路線バスが運行されておらず、薩摩川内市が運営する東郷地域デマンド交通「ゆったり号」(予約制、藤川・鳥丸コース)が日曜日・祝日を除いて本俣地区から藤川天神・旧藤川小学校を経て斧渕の東郷温泉ゆったり館まで運行されている[98]。

脚注

注釈

出典

- ^ “自動車登録関係コード検索システム”. 国土交通省. 2021年4月26日閲覧。

- ^ a b “本市の町名一覧について”. 薩摩川内市. 2020年8月8日閲覧。

- ^ a b 平成16年鹿児島県告示第1735号(字の名称の変更、

原文)

原文)

- ^ “鹿児島県薩摩川内市東郷町藤川の郵便番号”. 日本郵便. 2021年12月5日閲覧。

- ^ a b “国勢調査 / 平成27年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2021年6月4日閲覧。

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 3.

- ^ a b c d 角川日本地名大辞典編纂委員会 1983, p. 1007.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 107-108.

- ^ a b 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 77.

- ^ a b c 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 674.

- ^ a b 薩摩川内市教育委員会 2021, p. 75.

- ^ a b “藤川天神の臥龍梅”. 国指定文化財等データベース. 2012年1月29日閲覧。

- ^ a b c 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 5.

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 98.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 61-62.

- ^ a b c d e f 芳即正 & 五味克夫 1998, p. 367.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 107.

- ^ 日隈正守 2013, p. 20.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 111-112.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 112.

- ^ 日隈正守 2013, p. 25.

- ^ 角川日本地名大辞典編纂委員会 1983, p. 1008.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 191.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 217.

- ^ a b c d e f g 角川日本地名大辞典編纂委員会 1983, p. 562.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 228-229.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 229.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 235.

- ^ a b 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 561.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 562.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 106.

- ^ 薩摩藩 1843.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 359.

- ^ a b 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 565.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 385.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 286.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 569.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 369.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 289.

- ^ 市町村の廃置分合(昭和32年総理府告示第223号、昭和32年3月31日付官報号外第14号所収、

原文)

原文)

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 290.

- ^ 鹿児島県総務部参事室 1967, p. 707.

- ^ 廃置分合に伴う字の名称変更(昭和32年鹿児島県告示第293号、昭和32年4月15日付鹿児島県公報第4143号所収、

原文)

原文)

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 105.

- ^ a b 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 249.

- ^ 福岡管区気象台 et al. 1998, p. 42.

- ^ 河野健二 (1997年9月). “災害速報 1997年鹿児島県北西部地震(3月26日・5月13日)の被害”. 土木学会. 2021年12月6日閲覧。

- ^ 福岡管区気象台 et al. 1998, p. 122.

- ^ 福岡管区気象台 et al. 1998, p. 123.

- ^ 福岡管区気象台 et al. 1998, p. 138.

- ^ 鹿児島大学理学部地学科 (1998年1月11日). “1997年第2鹿児島県北西部地震”. 鹿児島大学. 2021年12月8日閲覧。

- ^ “鹿児島県東郷町本俣集落自主防災会”. 内閣府. 2021年12月6日閲覧。

- ^ “防災NGO紹介:本俣自主防災組織(鹿児島県薩摩川内市)”. 防災情報新聞 (2008年11月1日). 2021年12月6日閲覧。

- ^ “(1)地域社会・農村地域の現状と課題 ウ 農村地域の安全・安心な生活に資する集落基盤の整備状況”. 農林水産省 (2010年6月11日). 2021年12月6日閲覧。

- ^ “自主防災組織”. 鹿児島県. p. 2. 2021年12月6日閲覧。

- ^ a b c d 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 97.

- ^ 市町村の廃置分合(平成16年総務省告示第590号、

原文)

原文)

- ^ “町名・字名の取り扱いについて”. 川薩地区法定合併協議会. 2020年8月8日閲覧。

- ^ “広報薩摩川内”. 薩摩川内市 (2010年5月10日). 2021年12月5日閲覧。

- ^ “8年前に無人に…愛されたふるさと なぜ消えた”. 南日本放送 (2018年4月13日). 2021年12月6日閲覧。

- ^ “世界中まわってもここが一番 ~ふるさと・限界集落の灯が消える日~”. テレビ西日本 (2010年5月2日). 2021年12月5日閲覧。

- ^ “藤川小だより”. 薩摩川内市立藤川小学校 (2016年4月28日). 2021年12月11日閲覧。

- ^ a b 薩摩川内市教育委員会 2021, p. 8.

- ^ “令和2年度ゴールド集落、特例ゴールド集落”. 薩摩川内市. 2021年12月5日閲覧。

- ^ “薩摩川内市年齢分類別地域町別一覧表(総人口)”. 薩摩川内市 (2020年4月1日). 2021年12月6日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成7年国勢調査 小地域集計 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2021年6月4日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成12年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2021年6月4日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成17年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2021年6月4日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成22年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2021年6月4日閲覧。

- ^ 史蹟等指定(昭和16年文部省告示第799号、

原文)

原文)

- ^ “藤川天神の臥龍梅”. 鹿児島県. 2012年1月29日閲覧。

- ^ 薩摩川内市教育委員会 2021, p. 81.

- ^ “公共施設案内~地区コミュニティセンター”. 薩摩川内市. 2021年12月5日閲覧。

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 501.

- ^ “会社情報”. 檜垣産業株式会社. 2021年12月11日閲覧。

- ^ “会社概要”. 藤川山林株式会社. 2021年12月11日閲覧。

- ^ “経済センサス-基礎調査 平成26年経済センサス-基礎調査 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数-市区町村、町丁・大字 46.鹿児島県 (2)”. 総務省統計局 (2016年3月16日). 2021年5月3日閲覧。

- ^ “経済センサス-基礎調査 平成26年経済センサス-基礎調査 町丁・大字別集計 46.鹿児島県 (1) 総数 ~ 61 無店舗小売業”. 総務省統計局 (2016年3月16日). 2021年5月3日閲覧。

- ^ “産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 -町丁・字等”. 総務省統計局 (2017年5月30日). 2021年4月2日閲覧。

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 60-61.

- ^ a b c 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 62.

- ^ a b 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 347.

- ^ a b “社有林の概要”. 藤川山林株式会社. 2021年12月5日閲覧。

- ^ “ツンの飼い主、ご存知ですか? 東郷町藤川 藤川天神”. 薩摩川内市 観光・シティセールス課&株式会社 薩摩川内市観光物産協会. 2021年12月5日閲覧。

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 78.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 429.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 431.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 432.

- ^ a b c “薩摩川内市 義務教育”. 薩摩川内市役所. 2010年8月9日閲覧。

- ^ a b 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 117.

- ^ “薩摩川内市立藤川小学校”. 薩摩川内市立藤川小学校. 2021年12月5日閲覧。

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 423.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 424.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 425.

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 111.

- ^ 東郷町郷土誌編纂委員会 2003, p. 112.

- ^ 東郷町郷土誌編集委員会 1969, p. 366.

- ^ “東郷地域デマンド交通「ゆったり号」”. 薩摩川内市. 2021年12月5日閲覧。

参考文献

- 橋口兼古、五代秀堯、橋口兼柄 著、島津久光 編『三国名勝図会』薩摩藩、1843年。NDLJP:992134

- 鹿児島県総務部参事室『鹿児島県市町村変遷史』鹿児島県、1967年。

- 東郷町郷土誌編集委員会『東郷町郷土史』東郷町、1969年。

- 川内郷土史編さん委員会『川内市史 下巻』川内市、1980年。

- 角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』角川書店、1983年。ISBN 978-4040014609。

- 福岡管区気象台、地震津波監視課、鹿児島地方気象台、熊本地方気象台『1997年3月26日と 5月13日の鹿児島県薩摩地方の地震調査報告』 62巻〈験震時報〉、1998年8月17日。

- 芳即正、五味克夫『日本歴史地名大系47巻 鹿児島県の地名』平凡社、1998年。ISBN 978-4582910544。

- 東郷町郷土誌編纂委員会『東郷町郷土史 続編』東郷町、2003年。

- 日隈正守『菅原道真伝説に関する一考察 : 藤川天神の場合を中心に』 64巻〈鹿児島大学教育学部研究紀要人文・社会科学編〉、2013年3月12日。 NCID 120005303817識別子"120005303817"は正しくありません。。

- “令和3年度薩摩川内市の教育” (PDF). 薩摩川内市教育委員会. 2021年5月30日閲覧。

関連項目

- 藤川(曖昧さ回避ページ)

|

阿久根市鶴川内 | 出水市野田町上名・高尾野町下高尾野・高尾野町柴引 | 出水市高尾野町柴引 |

|

| 阿久根市鶴川内・薩摩川内市城上町・田海町 | さつま町泊野・薩摩川内市東郷町鳥丸 | |||

| 田海町 | 東郷町宍野 | 東郷町鳥丸 |

座標: 北緯31度55分21.9秒 東経130度19分11.9秒 / 北緯31.922750度 東経130.319972度