「映画史」の版間の差分

Wisteriafujieda (会話 | 投稿記録) タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 Androidアプリ編集 |

m Bot作業依頼: 「ロード・オブ・ザ・リング」改名に伴うリンク修正依頼 (ロード・オブ・ザ・リング (2001年の映画)) - log |

||

| 227行目: | 227行目: | ||

また、[[J・K・ローリング]]原作のファンタジー小説『[[ハリー・ポッターと賢者の石]]』を筆頭とした、[[ハリー・ポッターシリーズ]]が長きに渡り世界的ヒットとなる。 |

また、[[J・K・ローリング]]原作のファンタジー小説『[[ハリー・ポッターと賢者の石]]』を筆頭とした、[[ハリー・ポッターシリーズ]]が長きに渡り世界的ヒットとなる。 |

||

2000年代に入ると、[[コンピュータグラフィックス]](CG)技術の発展により『[[トランスフォーマー (2007年の映画)|トランスフォーマー]]』や『[[ロード・オブ・ザ・リング]]』といった超大作シリーズが多く作られる。中でも[[ロード・オブ・ザ・リング]]三部作の最終章である『[[ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還]]』は、全世界興行収入が『[[タイタニック (1997年の映画)|タイタニック]]』以来史上2例目となる10億ドル超えを達成した作品となり、2006年に公開された『[[パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト]]』は史上最速での1億ドル、2億ドル、3億ドルを突破し、史上最速での世界興行収入10億ドル突破など超大作シリーズが多くの世界記録を打ち立てた。 |

2000年代に入ると、[[コンピュータグラフィックス]](CG)技術の発展により『[[トランスフォーマー (2007年の映画)|トランスフォーマー]]』や『[[ロード・オブ・ザ・リング (2001年の映画)|ロード・オブ・ザ・リング]]』といった超大作シリーズが多く作られる。中でも[[ロード・オブ・ザ・リング (2001年の映画)|ロード・オブ・ザ・リング]]三部作の最終章である『[[ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還]]』は、全世界興行収入が『[[タイタニック (1997年の映画)|タイタニック]]』以来史上2例目となる10億ドル超えを達成した作品となり、2006年に公開された『[[パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト]]』は史上最速での1億ドル、2億ドル、3億ドルを突破し、史上最速での世界興行収入10億ドル突破など超大作シリーズが多くの世界記録を打ち立てた。 |

||

2005年、これまでのハリウッド映画界ではタブーとされていた[[同性愛]]をテーマにした作品『[[ブロークバック・マウンテン]]』が公開され、話題を呼ぶ。監督の[[アン・リー]]自身は、この映画を「普遍的な[[ラブストーリー]]」と強調しており、そのテーマは観客に広く受け入れられ、人気を博す。 |

2005年、これまでのハリウッド映画界ではタブーとされていた[[同性愛]]をテーマにした作品『[[ブロークバック・マウンテン]]』が公開され、話題を呼ぶ。監督の[[アン・リー]]自身は、この映画を「普遍的な[[ラブストーリー]]」と強調しており、そのテーマは観客に広く受け入れられ、人気を博す。 |

||

2021年9月28日 (火) 08:17時点における版

映画史(えいがし)は、映画がどのような経緯をもって誕生し、世界で発展してきたかという歴史である。

映画史

1890年代

映画につながる技術は19世紀後半から、フランスのマレー、アメリカのマイブリッジ、ドイツのアンシュッツなど、多くの人々によって研究されてきた。それらの研究は全て、19世紀前半に完成された写真技術を、現実の運動の記録と再現に応用しようとしたものである。

これらの人々の積み重ねを経て、1893年、アメリカのトーマス・エジソンが自動映像販売機(映写機)キネトスコープを一般公開。さらに、フランスのリュミエール兄弟がシネマトグラフ・リュミエールという、現在のカメラや映写機と基本的な機構がほぼ同じ複合機(カメラ+映写機+プリンター)を開発し、1895年3月にパリで開催された科学振興会で公開。同年12月28日にパリのグラン・カフェと言う名称のカフェ(現ホテル・スクリーブ・パリ)で有料の試写会を開いた。

他にフランス人のルイ・ル・プランスも同時期に映写装置を開発していた。しかし、透明で柔軟性に富むフィルム材料が手に入らず一時、頓挫していた。

エジソンが開発したのは箱を覗き込むと、その中に動画をみることができるというもの。リュミエール兄弟が開発したのは、その仕組みを箱から、スクリーンへと投射するものへと改良し、一度により多くの人が動画を観賞することができるようにしたもの。現在の映画の形態を考慮すると、リュミエール兄弟の最初の映画の公開をもって映画の起源とする方が有力な説となる。

リュミエール兄弟らが公開した世界最初の映画群は、駅のプラットホームに蒸気機関車がやってくる情景をワンショットで撮したもの(『ラ・シオタ駅への列車の到着』)や、自分が経営する工場から仕事を終えた従業員達が出てくる姿を映したもの(『工場の出口』)など、計12作品。いずれも上映時間数分のショートフィルムだった。初めて映画を見る観客は「列車の到着」を見て、画面内で迫ってくる列車を恐れて観客席から飛び退いたという逸話も残っている。これらの映画の多くは単なる情景描写に過ぎなかったが、やがて筋書きを含む演出の作品が作られるようになった。例えば『水をかけられた散水夫』という作品は、散水夫がホースで水を撒いていると、一人の少年がホースの根元を踏んで水が出なくなり、散水夫がホースを覗き込むと少年が足を離して散水夫がずぶぬれになり、散水夫は少年を追いかけ折檻するという筋書きで、数分の動画の中に筋書きと笑いの要素を含んでおり、コメディ映画の発端のひとつとなった。

またこの頃は著作権に関する意識が無く、フランス以外でもイギリスなどで同じような『散水夫』の模倣作品が数通り作られている。

なお、最初の作品はリュミエール兄弟が経営していた工場から従業員が出てくるシーンを捉えた『工場の出口』で、リュミエール兄弟は1894年末頃に撮影したとしているが詳細は不明。また、この作品はグラン・カフェで上映された12本のうちの1本とは別なバージョン(『工場の出口』は4つのバージョンがある)。

初期の映画は、画像のみで音声のないサイレント映画と呼ばれるもので、これは1920年代末期にトーキー映画が登場して普及するまで続いた。シネマトグラフの投影機はけたたましい騒音をもたらし、映画には音声がなかった。これを紛らわすため、ピアノや足踏みオルガンの演奏による音楽の伴奏とともに上映する形式が普及した。現在においてサイレント映画にフォックストロットやケークウォークのような当時流行したピアノのダンス音楽がつくことが多いのは、そのような理由によるものである。また後年名だたる作曲家や指揮者になったクラシック音楽家は、若い頃にサイレント時代の映画館のピアノ伴奏のアルバイトをしていたという人も多い[注釈 1]。

日本初の映画は1896年11月、神戸の花隈の神港倶楽部にて世界初のエジソンが発明した映写機「キネトスコープ」により一般公開されたもので[1][2]、1896年12月には大阪市でエジソン社製映写機「ヴァイタスコープ」による試写が行われ、1897年1~2月に京都市で開かれたシネマトグラフによる上映会の記録があるという[3][4]。

初期の映画は日本では別名「活動写真」とも呼ばれ、映画館は「活動小屋」とも呼ばれた。日本独自の上映手法として、上映中の場面に合わせて解説を行う「活動弁士」と呼ばれる人が活躍していた。

日本で最初の“活動写真”製作は、フランス製ゴーモンカメラにより、浅野四郎らが失敗を重ねた末、2年がかりで「浅草仲見世」「芸妓手踊」など実写11本を作り、1899年(明治32年)7月20日から東京歌舞伎座で公開。俳優を使った劇映画は同年関東各地を荒らしたピストル強盗逮捕を横山運平主演で柴田常吉が撮影した「稲妻強盗/清水定吉」で、同年9月に撮影、公開。

1898年、世界初のクリスマス映画『サンタクロース(英語: Santa Claus)』が発表される。史上初めて、異なった場所で起きた出来事を編集で関連性があるように見せる技法のパラレル・アクションを取り入れ、多重露光と呼ばれる方法で撮影された映画である。

1900年代

1902年に、世界で初めて物語構成を持ち、複数のシーンで構成された映画『月世界旅行』がフランスで制作される。監督は元マジシャンで、世界で最初の職業映画作家でもあるジョルジュ・メリエス。この作品は、世界初のSF映画である。

翌年の1903年にアメリカでも、エドウィン・ポーター監督による物語性のある作品『大列車強盗』が制作・公開される。世界初の西部劇であり、この作品において、初めてクロスカッティングが用いられた。

1906年にジェームズ・スチュアート・ブラックトン監督による『愉快な百面相』が制作される。実写ではなく絵画表現を用いた世界初のアニメ映画とされる。

1910年代

メジャーになりつつあった映画制作会社からの制約や支配を嫌い、またニッケルオデオンで消費されるだけのショートフィルムに飽きたらずに新しい表現を求めた若い映画人達が西海岸に移住し、映画都市・ハリウッドが形成され始める。

アメリカの映画監督であるD・W・グリフィスが、『國民の創生』(1915年)、『イントレランス』(1916年)、『散り行く花』(1919年)等により、クローズアップ等の様々な映画技法(映画文法とも呼ばれる)を発明し、今日的な意味における映画の原型を完成させる。このことによりグリフィスは後に「映画の父」と呼ばれるようになる。また、『國民の創生』は当時の映画興行収入1位を記録した。

政治権力は映画の持つ影響力に目を付け、プロパガンダの手段として使うようにもなった。第一次世界大戦においてはアメリカやドイツでプロパガンダ作品が制作された。ヴァイマル共和政下のドイツは複数の映画会社が合併して国策撮影所であるウーファ(UFA)が設営された。

1910年代-1920年代、アメリカやヨーロッパでは『ファントマ』シリーズや『吸血ギャング団』シリーズ(いずれもフランス)などの連続活劇が流行している。

1920年代

1920年代には、チャールズ・チャップリン、バスター・キートン、ハロルド・ロイドといったコメディ俳優が台頭し、「世界の三大喜劇王」と称される。

1920年、ソ連において世界初の国立映画学校が創設され、クレショフがその教授として招聘された。クレショフは同校においてクレショフ映画実験工房(一般的にはクレショフ工房と略称で呼ばれる)なるワークショップを運営し、モンタージュ理論を打ち立てると共に、その実験を行った。

1921年、ドイツでハンス・リヒターにより、ダダイスムの一表現として幾何学模様の変容を映した『絶対映画』というアニメーション映画が作られる。遅れて1927年、マルセル・デュシャンによってフランスでも幾何学模様の変容(デュシャン作品は円盤の回転)による『純粋映画』が試みられた。ダダイスムのグループは実写による筋書き(ただし一貫性のある物語ではない)を持つ映画『幕間』も作っており、こちらはデュシャン本人をはじめエリック・サティなどが出演している。上映用の付随音楽はサティによって作曲され、これがサティの遺作となった。

1925年、クレショフ工房の生徒であったセルゲイ・エイゼンシュテインはモンタージュ理論に基づき『戦艦ポチョムキン』を制作。エイゼンシュテインと共にクレショフ工房の出身者であったフセヴォロド・プドフキンやボリス・バルネット、ジガ・ヴェルトフなどはモンタージュ理論を元にした作品を製作し、ロシア・アヴァンギャルドにおける代表的映画監督となる。

1927年に『メトロポリス』が公開され、以降多数のSF作品に多大な影響を与え、世界初のSF映画とされる『月世界旅行』が示した「映画におけるサイエンス・フィクション」の可能性を飛躍的に向上させたSF映画黎明期の傑作とされている。また、前年の1925年に製作された『戦艦ポチョムキン』と並んで、当時の資本主義と共産主義の対立を描いた作品でもある。

1927年、アメリカで世界初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』(アラン・クロスランド監督)公開。映画全編を通してのトーキーではなく、部分的なトーキー(パートトーキー)であったが、本作をきっかけにトーキーは世界的に受け入れられ、急速に普及した。もっともアメリカのチャールズ・チャップリン、ロシアのエイゼンシュタインといった映画製作者、映画伴奏の楽士や日本特有の映画職業であった活動弁士を生業とする人々など、熟成の期にあったサイレント映画に固執した人々も多く、本格的にトーキー映画の芸術性が認められたのは30年代に入ってよりの事である。

1928年、ディズニー制作の短編アニメーション作品『蒸気船ウィリー』が公開。一般的に、この作品がミッキーマウスとミニーマウスのデビュー作とされ、世界で初めてサウンドトラック方式を採用した映画と言われている。

同年、長編映画として世界初のオール・トーキー映画『紐育の灯』が公開。

1929年、アメリカでアカデミー賞が始まる。初年度作品賞はウィリアム・A・ウェルマンの『つばさ』。なお、初年度についてのみ作品賞は二作品が選ばれており、もう一つの作品であるF・W・ムルナウの『サンライズ』には芸術作品賞という名目で賞が与えられている。

1920年代から1930年代にかけて、ジャック・フェデー、ルネ・クレール、ジュリアン・デュヴィヴィエ、マルセル・カルネらのフランスの作家が登場して商業的な成功を収め、フランス映画の黄金時代を形成する。後にこれらの作家・作品は「詩的リアリズム」と呼ばれる。

ドイツにおいてもほぼ同時期にフリッツ・ラングやロベルト・ヴィーネ、ムルナウ等が活躍し、こちらは「ドイツ表現主義」と称されるようになる。

1929年、アヴァンギャルド映画の原点、シュルレアリスムの最高傑作と評される実験映画『アンダルシアの犬』が公開。

1930年代

ハリウッド黄金期

第二次世界大戦の影響を受け、フリッツ・ラング(ドイツ)やジャン・ルノワール(フランス)等の多くの映画人がアメリカに亡命する。亡命ではなく招聘されてあるいは自ら望んでアメリカに行ったマックス・オフュルスやエルンスト・ルビッチ(ドイツ)、ルネ・クレール(フランス)などの作家も含めると、1930年代から1940年代にかけてのアメリカには著名な多くの映画作家が世界中から集まっていた。

スタジオ・システムにより、映画製作本数も年間400本を超え、質量共にアメリカは世界の映画界の頂点にあった。このことにより、1930年代~1940年代は「ハリウッド黄金期」と呼ばれている。 なお、1940年代の終わりにスタジオ・システムは独占禁止法と、テレビの登場によって崩壊した。

また世界的な不況の中、トーキーの時代が本格的に到来し、音楽や効果音が生かせることからミュージカル映画やギャング映画が映画の主流となる。アメリカでは宗教保守派などから、映画や漫画が若年者や犯罪者に与える影響を憂慮する声が高まり、1934年にはヘイズ・コードと呼ばれる暴力やセックス、社会に対する描写を制約する映画製作倫理規定が作られた。過激な暴力シーンや性的シーンは以後影を潜め、1960年代後半に撤廃されるまでハリウッド映画を縛ることになる。

1932年、イタリアでヴェネツィア国際映画祭が始まる。

同年、世界初の群像劇映画『グランド・ホテル』が公開。後に「グランドホテル方式」と名付けられる、その物語構成が高い評価を受け、第5回アカデミー賞 にて作品賞だけにノミネートされ、作品賞だけを受賞した史上唯一の作品となった。

1934年公開のフランク・キャプラの『或る夜の出来事』を皮切りに、アメリカでスクリューボール・コメディが流行。また、『或る夜の出来事』は、第7回アカデミー賞にて主要5部門でノミネートされ、史上初の5部門とも受賞した(作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞)。この5部門を全て制することは、1975年の『カッコーの巣の上で』が成し遂げるまで出ないほどの大記録であった。

1935年、世界初のカラー映画ルーベン・マムーリアンの『虚栄の市』が公開。テクニカラーによる。

同年、ジャン・ルノワール監督の『トニ』が公開。徹底したリアリズムで描く本作の影響を受け、1930年代の末から1940年代にかけて、イタリアでネオレアリズモ運動が起こる。中心的な作家は、ルノワールの助監督を勤めていたルキノ・ヴィスコンティやロベルト・ロッセリーニ等。

1937年、ディズニー制作の長編映画第1作目であり、世界初のカラー長編アニメーション映画となる『白雪姫』が公開。ロトスコープや、マルチプレーン・カメラの使用など、当時としては珍しいアニメーション技術を使用。桁外れの大ヒットを記録し、現在でもアニメ史に残る傑作として知られる。

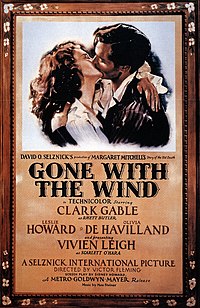

1939年、ヴィクター・フレミング監督の『オズの魔法使』と『風と共に去りぬ』が公開。ジュディ・ガーランド主演のミュージカル映画である『オズの魔法使』は、当時一般的であったモノクロフィルムと、まだ極めて珍しかったカラーフィルムの両方で撮影され、その映像演出は高い評価を受けた。商業的には成功とは言えなかったものの、全時代を通じて史上最も多く鑑賞され、愛された映画だと考えられている。

一方で『風と共に去りぬ』は、400万ドル前後の製作費をかけて、当時としては画期的な長編テクニカラー映画であったことも手伝って、空前の世界的大ヒットとなった。世界観客動員数歴代最多の20億人を記録している。

1940年代

1940年、ディズニー製作のアニメーション映画『ファンタジア』が公開。ステレオ効果が利用された最初の映画で、なおかつサラウンドの原型ともいえるステレオ再生方式が世界で初めて一般的に導入され、実用化された。音響技術において非常に重要な歴史的映画となった。

1941年から参戦した第二次世界大戦中には、『カサブランカ』や『ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ』などの戦意高揚を目的とした、愛国的な映画や、戦争プロパガンダ作品が多く製作された。

また、同年には映画史上最高傑作として高く評価される『市民ケーン』が公開される。現在でも、映画誌や批評家らによる過去の作品を対象とする映画ランキングでも常に1位または上位にランキングされている。

1946年、フランスでカンヌ国際映画祭が始まる。

1950年代

1950年、『羅生門』が日本映画として初めてヴェネツィア国際映画祭金獅子賞とアカデミー賞名誉賞[注釈 2]を受賞し、黒澤明や日本映画が世界で認知・評価されるきっかけとなった。

1951年、ドイツでベルリン国際映画祭が始まる。

1953年、テレビが新しい娯楽として広まったものの、『巴里のアメリカ人』や 『雨に唄えば』といった ミュージカル映画を中心とした大掛かりなセットを駆使し大量のスターを起用した娯楽大作の全盛期が続いた。一方で、『スタア誕生』、『喝采』、『オクラホマ!』など、ストーリー性を重視したミュージカルが50年代半ばに誕生し、現在まで続くミュージカル映画の原型を造った。

赤狩り(レッドパージ)の影響により多くのアメリカの映画人が追放の憂き目に遭う。実際に共産主義活動に関与したことがあるジョゼフ・ロージーやニコラス・レイ、ダルトン・トランボ等は米国議会の公聴会における証言を拒否して亡命や映画界からの排除を余儀なくされた。しかし中にはエリア・カザンのように移民の係累であるが故に証言を拒否することができず、やむなく証言し結果的にかつての仲間達を売らざるを得ない者もいた。70年代以降に彼らの多くは名誉回復し映画界への復帰を果たしたが、ロージーはかつての盟友であるエリア・カザンの再三に渡る帰国の呼びかけにも応じることなく、亡命先のイギリスで客死した。

テレビの普及による観客動員数の減少に頭を悩ませたアメリカ映画界は、テレビでは実現できないことを目指し画面サイズの拡大や大作主義に手を伸ばし始める。特に大作主義は一時のハリウッドを席巻したが、そのことは映画監督を始めとする製作陣に精神的・肉体的な疲弊を呼び起こすと共に、制作本数の減少による新人監督のデビューの機会を奪い取ることになってしまった。

また、1930年代から反トラスト法(独占禁止法)に問われていた、メジャー映画制作会社の配給、興行の統括による劇場の系列化に関して最高裁判所で違法の判決が下され、メジャー各社は制作と興行との分離を強いられることになった。

赤狩りにより才能ある作家達の多くを一時的に失い、大作主義により残った作家達を疲弊させ新しい作家の登場の機会を阻み、さらには独禁法により安定的な興行システム(経営基盤)を奪われたハリウッドは、結果的に黄金時代の終焉を迎えることとなってしまった。

赤狩りは作品の内容にも大きな影響を与え、アメリカ国内ではなく、ヨーロッパやアフリカで撮影する場合も多くなり、『ローマの休日』や『ベン・ハー』はその代表的な作品である。

1954年、日本で『ゴジラ』が公開。東宝が製作した日本初の本格的怪獣映画であり、本作のヒット以降、特撮映画が日本映画の人気ジャンルとして定着する。

1960年代

1950年代末期から1960年代初頭にかけて、フランスでヌーヴェルヴァーグと呼ばれる映画運動が起こる。それは端的に言えば、結末のない物語や、その場の偶然を生かした即興演出などで、従来の映画の定石を打ち破ろうとする試みであった。 そんなヌーヴェルヴァーグの評価を確固たるものにしたのがアナーキストとアナーキズムを主題としたジャン=リュック・ゴダール監督の『勝手にしやがれ』(1960年)であった。本作はジャンプカットという革新的な技法を定着させ、手持ちカメラでのロケ撮影や高感度フィルムの利用など、これまでの映画の既成概念をひっくり返すことに成功した。

また同年にはサスペンス映画の金字塔『サイコ』が公開され、後にアルフレッド・ヒッチコック監督は「ヌーヴェルヴァーグの神様」と呼ばれた。

同時期にアメリカでは、テレビに対抗意識を燃やしたハリウッド企業の巨大資本化、超大作志向が続く一方で、ヌーヴェルヴァーグに触発されたインデペンデント系の映画が急速に芽を出し始め、ジョナス・メカス等によるアメリカン・アヴァンギャルドと呼ばれる運動が起こる。

1961年に日本において芸術系映画の配給を目的として日本アート・シアター・ギルド(ATG)が設立される。イェジー・カヴァレロヴィチの『尼僧ヨアンナ』を皮切りに当初は海外作品の配給が主体だったが、1960年代後半には独立系の制作会社の作品に対する出資を行うようになった。松竹を退社した大島渚等松竹ヌーヴェルヴァーグの面々を始めとする数多くの作家達がATGの出資により作品を手がけ、数多くの名作・傑作・話題作・問題作を世に送り出した。

1965年、ミュージカル映画『サウンド・オブ・ミュージック』が大ヒットし、当時の世界興行収入を塗り替える。

1968年、『猿の惑星』と『2001年宇宙の旅』の二作品がヒットし、SF映画に注目が集まり、後のスターウォーズブームへと繋がる。 また、スタンリー・キューブリック監督は、SF三部作と呼ばれる『博士の異常な愛情』(1964年)、『2001年宇宙の旅』(1968年)、『時計じかけのオレンジ』(1971年)を作り、これらの成功で、世界中の批評家から映画作家としての優れた才能を認知された。

これまでのハリウッド黄金期は、観客に夢と希望を与えることに主眼が置かれ、ハッピーエンドが多くを占めていた。しかし、スタジオ・システムの崩壊や、赤狩りの傷が深かったこともあり、ハリウッドは製作本数も産業としての規模も低迷。1960年代は、まだジャーナリズムの熱意が高かったことも相まって、ベトナム戦争の実態を目の当たりにした若者層のヒッピー化、反体制化が見られた。1960年代後半から1970年代半ばにかけて、このようなベトナム反戦ムーブメントや公民権運動を端を発した、当時の若者の世相を投影する作品群「アメリカン・ニューシネマ」が大流行する。代表作品には『俺たちに明日はない』(1967年)『イージー・ライダー』(1969年)などがある。

1970年代

1960年代の末から登場したドイツの作家達が、ニュー・ジャーマン・シネマとしてもて囃される。ストローブ=ユイレ、フォルカー・シュレンドルフ、ヴェルナー・ヘルツォーク、ヴィム・ヴェンダース、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー等がこれに相当するのだが、ヌーヴェルヴァーグのように作風における共通点があったり、共同活動などを行ったものではなく、同時期に登場した同世代の作家達に対して付けられた総称だった。

1968年の『ローズマリーの赤ちゃん』を起源として、1974年にウィリアム・フリードキン監督による『エクソシスト』が爆発的にヒットする。それを皮切りに、『キャリー』や『オーメン』、『サスペリア』といったオカルト映画ブームが始まった。

時を同じくして、アメリカ・ハリウッドでパニック大作ブームが巻き起こる。1972年の『ポセイドン・アドベンチャー』を皮切りとし、1974年公開の20世紀フォックスとワーナー・ブラザースとの合作『タワーリング・インフェルノ』を頂点とするこのブームは、その商業的な大成功により凋落していたハリウッドの自信を回復させると共に、この後に続く新たなハリウッド映画の基本を形作るものとなった。1950年代の大作主義においては飽くまでも物語や人間ドラマに主眼が置かれており、豪華なセットやスター俳優の多用はこれらを効果的に表現するための手段だった。しかし、パニック大作においては派手な特殊効果や特異性を感じさせる映像表現すなわち観客の目を引く要素に主体が移っており、細部の肥大化や物語と画面表現との分離など今日におけるまで続いているハリウッド映画の特徴を形成している。

1972年、『ゴッドファーザー』が公開されると、当時の興行記録を塗り替える爆発的ヒットとなる。同年度の第45回アカデミー賞で作品賞を獲得し、続編の『ゴッドファーザー PART II』もアカデミー作品賞を受賞したため、正編と続編でアカデミー作品賞を獲得した唯一の例となる。

1975年、上記のパニック大作ブームの流れを経て、スティーブン・スピルバーグ監督による『ジョーズ』が公開。映画史における分岐点となる超大作映画の原型となり、アメリカにおける劇場公開で最初に1億ドル稼いだ作品となった。最終的に全世界4億7,200万ドルの興行収入を記録し、世界一となった。

1976年、『ロッキー』が公開。 ハッピーエンドを否定する作品や、英雄を描かない作品が最盛を極めていたが、本作と翌年の『スター・ウォーズ』の大ヒットにより、「個人の可能性」「アメリカン・ドリーム」への憧憬を再燃させ、アメリカン・ニューシネマの終焉を決定的なものとした。

1977年、ジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』が大ヒットし、世界的なSF映画ブームとなる。この作品以降、特殊効果(SFX)が映画の重要な要素として扱われるようになる。また同シリーズのキャラクター商品権によるビジネスで成功を収めたルーカスはその資金を映像・音響関係のデジタル化を中心とした技術開発に投資し、映画界に多大な功績を成している。1978年には『ジョーズ』の全米記録を抜いて、世界最高の興行収入を記録した。

1978年、アメリカでロバート・レッドフォードがサンダンス映画祭を始める。

1980年代

1982年、スティーヴン・スピルバーグ監督によるアメリカ映画『E.T.』が公開。アメリカでおよそ3億ドルという当時の映画史上、最大の興行収入を記録する。

80年代から90年代にかけて、アクション映画は全盛期を迎え、シルヴェスター・スタローン、アーノルド・シュワルツェネッガー、ブルース・ウィリスを始めとするいわゆるアクション俳優が台頭してくる。この頃の代表作に、『ランボー』、『コマンドー』、『ターミネーター』、『ダイ・ハード』などがある。

1983年、日本において長谷川和彦、相米慎二、黒沢清らによりディレクターズ・カンパニーが設立される。1960年代から1970年代におけるATGが果たしたのと同じ役割を担うことを目的としまた大きく期待されもしたが、ATGのように時流に乗ることができず大きな商業的成功を収めるには至らなかった。

1984年、『黄色い大地』公開。これの監督を務めたチェン・カイコー、撮影監督を務めた張芸謀を中心として、中国映画の第五世代が台頭。同時期に、台湾ニューシネマ運動の展開が開始。90年代にかけニューウェーブを感じさせる作品を次々と発表する。侯孝賢、揚徳昌が主な作家。

1985年、日本で「東京国際映画祭」が始まる。

1985年、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が大ヒットし、全米ではフューチャー現象なるものが巻き起こった。

1989年、日本で「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が始まる。

1990年代

これまで長編アニメにおいて低迷期を迎えていたディズニーであったが、1989年の『リトル・マーメイド』を始めとして、『ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え!』(1990)、『美女と野獣』(1991)、『アラジン』(1992)、『ライオン・キング』(1994)、『ポカホンタス (映画)』(1995)、『ノートルダムの鐘』(1996)、『ヘラクレス』(1997)、『ムーラン』(1998)、そして『ターザン』(1999)の10作品を制作・公開、多くの作品が高評価・好成績を挙げたことにより、この間の時代を指して「ディズニー・ルネサンス」と呼ばれるようになる。特に『美女と野獣』は、アニメ映画史上初のアカデミー賞作品賞にノミネートされた(第64回)作品となった。

1991年、ジョディ・フォスターとアンソニー・ホプキンスが主演の『羊たちの沈黙』が、第64回アカデミー賞で主要5部門を受賞し、ホラー映画史上初のアカデミー作品賞という快挙を果たした。

1993年、スティーヴン・スピルバーグ監督によるアメリカ映画『ジュラシック・パーク』公開。映画におけるフォト・リアリスティックなコンピュータグラフィックスの使用として革新的で、その後の映画に大きな影響を与えた。また、自身の世界興行収入記録を塗り替える大ヒットとなった。

1993年、日本で初めてシネマコンプレックスがオープンする。

1994年、クエンティン・タランティーノ監督の『パルプ・フィクション』が公開。本作は、4つのストーリーが順序の異なる時間軸を入れ替えながら交わる、当時としては珍しい手法で構成されている事で高い芸術的評価を受けた。

同年には『フォレスト・ガンプ/一期一会』が公開される。ILMが担当したVFXにて、主演のトム・ハンクスをジョン・レノンやジョン・F・ケネディ、リチャード・ニクソンといった故人と共演させたことで話題になる。

なお上記を見ても分かる通り、1994年は「ハリウッド映画史上最も豊作な年」と言われており、同年には『ショーシャンクの空に』が公開されるも、公開当時は『フォレスト・ガンプ』や『パルプ・フィクション』、『ライオン・キング』『スピード』『レオン』など人気作の影に埋もれて知名度が低かった。しかし、批評家達から高い評価を受け、その後VHS販売やレンタルビデオの普及によって、徐々に人気を獲得し、現在では最も評価の高い映画のひとつとなっている。

1995年、世界初の長編フルCGアニメーション『トイ・ストーリー』が公開。アメリカのディズニーとピクサーの共同製作による。

1995年、デンマークでラース・フォン・トリアーらによるドグマ95と呼ばれる映画運動が始まる。現在でも続いている。

1997年、日本にて『もののけ姫』が公開され、興行収入193億円を記録し、当時の日本映画の興行記録を塗り替えた。

同年1997年、ジェームズ・キャメロン監督の『タイタニック』が公開される。全世界で18億3500万ドルと、史上初めて10億ドルを突破した作品となり、映画史上最高の世界興行収入を記録したことで、ギネスブックに登録される。また、第70回アカデミー賞では最多14部門にノミネートされ、作品賞を始めとする最多11部門を受賞した。

1998年、スティーブン・スピルバーグ監督による『プライベート・ライアン』が公開。冒頭20分に渡る『ノルマンディー上陸作戦』シーンが高い評価を受け、後に“戦争映画の歴史はプライベート・ライアン以前・以後に分かれる”と言われるほど、戦争描写に革新をもたらした。

1999年、キアヌ・リーブス主演のSF映画『マトリックス』シリーズ1作目が公開される。従来のCGにはない、ワイヤーアクションやバレットタイムなどのVFXを融合した斬新な映像表現は「映像革命」として話題となった。

2000年代

HD24Pというデジタル・ビデオカメラの登場に伴いデジタルシネマの動向が活発化し始める。これ以前にもCGの活用による映画のデジタル化は進んでいたが、フィルムとビデオとの基本的な表示方式の違い(フィルムは24コマ/秒・ノン・インターレースで、ビデオは30コマ/秒のインターレース)によりテレシネという加工段階を経なければならずこれが大きな足枷になっていた。しかし、HD24Pはフィルムと同じ形式での記録が可能であるためテレシネ加工が不要で、ダイレクトにデジタル加工が可能という画期的な商品だった。『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002年)で利用されて実用性が実証された後に採用が相次いでおり、将来的には大半がデジタルビデオカメラによる撮影・制作になるだろうと言う観測すらある。

LCD、DLPといった電子媒体を投影する素子が普及し、さらにレーザー照射による投影装置が実用化されつつある。科学万博で実験的に公開され、さらに改良され、愛知万博で公開されたレーザープロジェクタは従来の電子式投影装置における解像度、色再現領域、ダイナミックレンジの限界を打破するものであった。今後は家庭でもレーザープロジェクタの普及が進むものと見込まれる。

2001年には、スタジオジブリにて『千と千尋の神隠し』が公開され、興行収入は300億円を超え、当時の日本歴代興行収入第1位を達成した。翌年には、第52回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最優秀作品賞である金熊賞を受賞した。世界三大映画祭で長編アニメーションが最高賞を獲得するのは史上初の快挙であった。

また、J・K・ローリング原作のファンタジー小説『ハリー・ポッターと賢者の石』を筆頭とした、ハリー・ポッターシリーズが長きに渡り世界的ヒットとなる。

2000年代に入ると、コンピュータグラフィックス(CG)技術の発展により『トランスフォーマー』や『ロード・オブ・ザ・リング』といった超大作シリーズが多く作られる。中でもロード・オブ・ザ・リング三部作の最終章である『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』は、全世界興行収入が『タイタニック』以来史上2例目となる10億ドル超えを達成した作品となり、2006年に公開された『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』は史上最速での1億ドル、2億ドル、3億ドルを突破し、史上最速での世界興行収入10億ドル突破など超大作シリーズが多くの世界記録を打ち立てた。

2005年、これまでのハリウッド映画界ではタブーとされていた同性愛をテーマにした作品『ブロークバック・マウンテン』が公開され、話題を呼ぶ。監督のアン・リー自身は、この映画を「普遍的なラブストーリー」と強調しており、そのテーマは観客に広く受け入れられ、人気を博す。

2008年、バットマンを題材としたクリストファー・ノーラン監督の『ダークナイト』が公開。前作『バットマン ビギンズ』に続く「ダークナイト・トリロジー」の第2作目であったが、公開時は『タイタニック』に次ぐ、全米興行収入歴代2位を記録した。

2009年からは、立体映画にも力を入れるようになった。ハリウッドが多くの立体映画を製作し、また既存の作品を立体映画としてリメイクすることもある。中でもジェームズ・キャメロン監督の『アバター』が、3D映像による劇場公開が大きく取り上げられ、世界興行収入は自身の持つ『タイタニック』の記録を大幅に上回る27億8800万ドルを記録した。

2010年代

2008年の『アイアンマン』のヒットを経て、様々なマーベル・コミックの実写映画を、同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う『マーベル・シネマティック・ユニバース』(MCU)シリーズが台頭を見せ、世界で最も大きな興行的成功を収めている映画シリーズとして、2位の『スター・ウォーズ』シリーズに大差をつけて、世界歴代1位の興行収入を記録している。2019年には、シリーズ22作目である『アベンジャーズ/エンドゲーム』は、『アバター』を抜き世界記録を塗り替えた。また、マーベル・シネマティック・ユニバースのヒットに倣って、『DCエクステンデッド・ユニバース』や『モンスターバース』といったシリーズ作品のメディア・フランチャイズ及びシェアード・ユニバース化が流行した。

2010年、Facebookを創設したマーク・ザッカーバーグらを描いた映画『ソーシャル・ネットワーク』が公開。当時まだ珍しかった4K解像度カメラのレッド・ワンを使用、映画冒頭のマークとエリカの会話シーンでは99テイクもの撮影が行われるなど、挑戦的な撮影方法が話題となり、様々な批評家や観客に大絶賛された。その評価の高さからは「21世紀の市民ケーン」とまで評された。

2013年、ディズニーから『アナと雪の女王』が公開。本作はアメリカ映画としては『アバター』以来の大ヒット作となり、各国でアニメ映画の動員記録を塗り替え、社会現象となった。

2010年代後半には、映画やテレビ番組のオンラインストリーミングを提供するサブスクリプション方式のサービス『定額制動画配信サービス』が始まり、NetflixやAmazonプライム・ビデオは独自の映画製作にも力を入れる。中でもNetflixの作品『ROMA/ローマ』は、モノクロの小規模映画でありながら6Kカメラのアレクサ65で撮られた65mmの美しい映像が、家のテレビで4K解像度で視聴できることが話題となった。

また、映画館でも新たな映画体験か用いられ、通常の映画で使用されるフィルムよりも大きなサイズの映像を記録・上映出来るIMAX技術や、映画の映像・音声に合わせて座席稼働や環境効果が体感できる4DXなどが広く知られるようになった。

2016年、新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』が公開され、それが口コミで話題となり、日本国内の興行収入は瞬く間に250.3億円を記録。当時の日本における歴代興行収入ランキングでは日本映画として『千と千尋の神隠し』に次ぐ第2位となった。

2019年、バットマンの悪役を題材にした作品『ジョーカー』が、R指定作品として史上初めて10億ドルを突破する。また、ロケ地となったニューヨーク・ブロンクス地区にある階段が観光名所となった。

同年、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』が第72回カンヌ国際映画祭で韓国映画初となるパルム・ドールの受賞を果たした。第92回アカデミー賞では、史上初の外国語映画の作品賞受賞であり、アカデミー作品賞とカンヌの最高賞を同時に受賞した作品は『マーティ』(1955年)以来、65年ぶりとなった。日本ではパラサイト旋風と呼ばれた。

2020年代

2020年、社会現象となっていたテレビアニメ『鬼滅の刃』の劇場版アニメとして『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』が公開される。新型コロナウイルスの世界的流行下において、歴代最速で興行収入100億円に達成。公開から73日目となる12月27日には観客動員数2404万人、興行収入324億円を突破し、『千と千尋の神隠し』を超えて日本歴代興行収入1位を達成。さらには2020年公開映画の年間興行収入世界1位も記録した。

脚注

注釈

出典

- ^ “神戸を知る 映画記念碑”. 神戸市

- ^ “神戸開港150年記念上映~映画初上陸は神戸だった!~「映画の初めて」集めました”. 神戸市民文化振興財団

- ^ 武部好伸『大阪「映画」事始め』(彩流社)

- ^ “映画発祥の地は大阪? 1896年の試写会記録発見”. 日本経済新聞. (2016年10月2日)

関連項目

映画史家

ベルナール・エイゼンシッツ

ベルナール・エイゼンシッツ 小松弘

小松弘 ジョルジュ・サドゥール

ジョルジュ・サドゥール 田中純一郎

田中純一郎 出口丈人

出口丈人 畑暉男

畑暉男 ペーテル・フォン・バック

ペーテル・フォン・バック ゴードン・ヒチンズ

ゴードン・ヒチンズ ジャン・ミトリ

ジャン・ミトリ 四方田犬彦

四方田犬彦 ジェイ・レダ

ジェイ・レダ 山田和夫

山田和夫 晏妮

晏妮 三浦哲哉

三浦哲哉

各国の映画史

各国の映画史については、各国の映画を参照のこと