寝殿造

東大寺再建は中国風の大仏様でなされたが、一時的かつ東大寺だけに限られており、奈良の大工は京で寝殿造を建てていた木工寮等の大工(だいこう)の影響下にあった[1]。聖霊院には寝殿造の技法が残り、「中世建具の宝庫」[2]とも言われ、太田博太郎は「屋根も瓦を檜皮葺に置き換えて考えれば対屋そのままの姿」[3]と言う[注 1]。

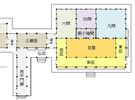

川本重雄『寝殿造の空間と儀式』[4]より作成。現在ではこの川本案が最も信頼性が高いとされている。寝殿等の母屋の柱間寸法は10尺とされるが、寝殿と東対の南庇、及び中門廊は梁間12尺程度である可能性が高い[5]。

寝殿造も確実な史料に基づく復元図では一様ではないという最初の例である。まず侍廊がつながっておらず、馬道(めどう)[注 2]で切り離される。次に孫庇が北ではなく南に追加されている[注 3]。なおこの屋敷は藤原忠実から頼長に譲られたものである。

一様でない第二の例。母屋が並戸で南北に仕切られる[7]。古文書に残る指図は中宮の出産の室礼指図、つまりその時点では中宮御所であるので殿上あるが、通常侍所である建物は馬道[注 2]を挟んだ別棟である[注 4]。なお柱間寸法10尺と仮定して作図しているが、実際にはそれより小さく、また建物により長短がある可能性が高い[5]。

最小の寝殿造[8]とも呼ばれる。ものの建造当初の姿。後に中門廊代が付加された[注 5]。

寝殿造(しんでんづくり)とは、平安時代から中世にかけての建築様式である[9][10]。

概要

[編集]平安時代は現在よりも気温が高く、住宅も風通しの良いものが発達した。

建物には母屋と庇(ひさし)という大陸伝来の建築構造に板床を張って濡れ縁を巡らせ、内部は丸柱が多く壁はほとんど無く床は板張りだった。外周を扉や蔀(しとみ)といった開放可能な建具で覆い、夜は閉じ、昼間は開放した。

広い室内を移動・取り外しができる障屏具で仕切って実際の生活空間を作った[11][12]。障屏具には、御簾や几帳などの布を用いたものや、屏風や衝立などのといったパネル状のものがあり、総称して障子と呼んだ。「障子」は現代では木枠に和紙を貼ったものを指すが、元々は広く仕切り具を指していた。儀式や饗宴の際には障屏具を取り払って広い空間を作った。障屏具・障子で室内に生活空間を作ることを室礼と呼んだ。

寝殿造が成立するのは10世紀半ばから11世紀とされるが[13][14]、寝殿造の具体像について説明出来る史料が残るのは12世紀移行である。寝殿造は源氏物語時代の建築様式として有名だが、源氏物語が描かれた11世紀の同時代史料は少なく、平面構成や建物の配置の実態をつかめるほど史料はない[9][15]。また史料上明らかなのは『類聚雑要抄』に記録されたような最上級の屋敷が中心であり、里内裏の候補にならない中小規模の寝殿造の情報は極めて少ない。

寝殿造は次第に変化し、後の書院造に近づいて行った。その流れの原動力のひとつは建具の発達である。几帳(きちょう)などのカーテン状の障子による室礼がパネル状の障子による間仕切りへと変化した。具体的には遣戸(やりど)である。遣戸は10世紀末には登場しており[16][17]、その後、建物の外周には舞良戸(まいらど)が、室内の間仕切りには鳥居障子(襖)が多用されるようになった。

平安時代でも、寝殿の表に当たる南面(ハレ側[注 6])は、御簾、几帳、屏風によって室礼がなされるが、私的空間である北面(ケ〈褻〉側[注 6])では、遣戸、押障子、鳥居障子が用いられていた[7][18]。そして中世に入ると、まず鎌倉時代に遣戸障子による間仕切が発展して、北庇と北又庇が日常生活の場、南の母屋・庇が公式行事の場とより明確に二分された。主人夫妻の寝所も母屋から北庇に移り、場合によっては母屋自体も南北に分けられた(画像a21)[19]。その北側で発展した細かい間仕切りが、徐々にハレ側まで浸透した[20]。平安から中世の寝殿造の変容の過程には、様々な建築技術の進歩や工具の発達、畳みの多用化、臣従の儀式の変化や接客・対面の変化があり、最終的に書院造に結実した(寝殿造の後期については、別項の中世の寝殿造で詳しく述べる)。

平安時代の貴族らは屋敷の中心となる建物を寝殿と呼んではいたが、当時は寝殿造という呼び方はなかった。寝殿造という名称は、江戸時代末期、天保13年(1842)に会津藩士で国学者・儒学者であった沢田名垂の『家屋雑考』[21][22]で、書院造と共に用いられた。「寝」という漢字は秦や漢の時代の「殿」と同じような意味で用いられている。唐の時代にも「正寝」「中寝」「路寝」などはあるが「寝殿」とは書かれない。前田松韻は「寝殿」という呼び名は「吾国貴族の邸宅に用いられたる新語の様である」とする[23]。そして「寝殿造りの考究」一章の最後を「寝殿及び寝殿造りの名称のもとに古来より称せられしものは其形は諸種甚だ変化あるものである」と結んでいる[24]。

寝殿造には「寝殿の東西には寝殿を縦にしたような大きな対があり、南には舟が浮かべられる立派な池がある」という左右対称のイメージが強く、20世紀半ば過ぎまでは建築史の専門家もそのように考えていた[25]。しかし、このイメージは江戸時代末の有職故実家の想像『家屋雑考』に引きずられたものであり[26]、戦時中から疑問が呈され[27]、現在ではほとんど否定されている[28]。

寝殿造の発生

[編集]大陸の宮殿建築との相違

[編集]一般には寛平6年(894)を最後に遣唐使による大陸文化の輸入が途絶え、いわゆる国風化・国風文化の発展、唐風様式からの脱却という流れの中で寝殿造を考えることが多い。太田静六や福山敏男は寝殿造は中国から導入された宮殿建築を基礎としながらも[29]、これを国風化して日本国独特の邸宅建築として大成したとする[30][31]。太田静六は中国の宮殿建築と寝殿造の違いとして以下の8点を挙げている[32]。

- 土間式ではなく床が高く張られたこと[注 7]、

- 屋蓋が瓦葺から和風の檜皮葺となったこと[注 8]、

- 柱や極を始めとする総ての木部を丹土塗[注 9]などにすることなく白木造にしたこと、

- 屋内へ入るのに履物を脱いで上る和風が取入れられたこと、

- 寝所が中国式の寝台ではなく畳上に直接寝る本来の和風を続けたこと、

- 以上と関連して日常生活には座式を守り、唐風の椅子式によらなかったこと[注 10]、

- 家屋全体が中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと、

- 中国や欧米でみられる閉鎖主義の個室本位から、これも我が国特有の融通自在で開放的な大部屋式によったこと

この内(1)から(6)は(2)の檜皮葺を除いて現在でも和風住宅の特徴である。それに対して大陸式は奈良時代の寺院や禅宗寺院の仏殿を見ても明らかなように内部は床を張らない土間である[33][注 11](実際には土ではなく粘土・砂・砂利を混ぜて突き固めた基壇[34])。

寝殿造以前の上層住宅

[編集]太田静六のあげた8項目は大陸の宮殿建築、上層住宅との違いであるが、例えば4世紀頃の「家屋文鏡」(画像811)や「家形埴輪」の時代から日本の支配者階級は床の家である。(2)から(6)も寺院や官衙はともかく、住宅においては大陸風に染まった形跡はない。問題は7点目と8点目となる。

-

811:「家屋文鏡」

-

812:法隆寺 伝法堂

-

813:移築前の伝法堂

-

814:藤原豊成の家

寺院建築と違って奈良時代の貴族の住宅は現存しない。しかし二つの建物の復元図がある。ひとつは聖武天皇の夫人の一人橘古那可智邸の一棟を移築したと伝える画像812の法隆寺伝法堂である。その解体修理時の調査から浅野清が移築前の姿を画像813のように復元した[35]。建物は図の右から屋根の無いテラス、屋根付テラス。そして壁と扉に覆われた閉じた室(むろ)でその内部に間仕切りが無かった[36]。現在は瓦葺だが当初は檜皮葺だったとされる[37]。

もうひとつは東大寺の資材帳から関野克が復元した画像814の藤原豊成の家である[38]。建物の中はひとつの大きな空間であり、それを濡れ縁が囲み、前後に大きな屋根付き吹き抜けの庇(テラス)が付く板葺きの建物である[37]。連子窓が2つあるものの基本屋内は壁に覆われ、開口部は両開きの扉で、それを開かない限りほとんど光は入らない[39]。そしてこちらも内部に間仕切りが無かった[40]。

両例とも8点目の「中国や欧米でみられる閉鎖主義の個室本位」ではなく「融通自在で開放的な大部屋式」であることは寝殿造と共通する。しかしこれら奈良時代の貴族住宅には寝殿造とは全く異なる要素がひとつだけある。7点目の「密閉式」である。中国や朝鮮など大陸の貴族住宅とも、奈良時代の貴族住宅とも違う寝殿造の特徴とは、建物の外壁があまりなく開放的なことである。川本重雄はこう書く[41]。開放的空間で構成された寝殿造は、奈良時代までの閉鎖的な住まいとは大きく異なるものであり、寝殿造の一番の特徴はまさにこの点にあるのである。日本の住まいは開放的だと言われるが、開放的な住まいは、この寝殿造から始まる[注 12]。

寝殿造の時代

[編集]

奈良時代の上層住宅と寝殿造の一番はっきりした違いは、前者が壁と両開きの妻戸(画像310)による閉鎖的な屋内であるに対し寝殿造は壁の代わりに蔀で覆い、夜は閉ざすが昼間はそれを開けて開放的な屋内空間を作ることである。これは大陸の住宅にはない[32]。国内でも奈良時代には無かった[39]。そして寝殿造の時代においても下層の住宅には無かった。庶民の住宅は江戸時代初期まで閉鎖的な作りである[注 13]。

ここでのポイントは「蔀」(しとみ)である。蔀、あるいは格子(画像321)の記録上の初出は承和10年(843)に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図である[43]。「蔀」が住宅に用いられて開放的な室内を実現している最初の記録は仁寿2年(852)の「尼証摂施入状」である[42][44]。

尼証摂が宇治花厳院に奉納した「五間檜皮葺板敷東屋」は、南・東・北の三方に庇があったが、それらの庇の柱間にはすべて「板蔀」が懸けられていた[注 14]。太田博太郎はこれを画像830のような図で説明し「寝殿造の寝殿や東西対の平面はこのようにして出来上がった」と書く[42]。

ただし「蔀による開放的な上層住宅」だけが寝殿造の必要十分条件ではない。寝殿造の成立は都市の成熟、貴族社会の変化、12世紀の寝殿造では普通であった寝殿から左右に伸びる廊、更にその板床化とか、中門廊、侍廊などがどの現れる時期など総合的に考えて10世紀中頃から11世紀初頭とする見方が一般的である[9][13]。

寝殿造の構成

[編集]寝殿造は、邸宅の中心となる建物が母屋と庇の構造を持ち[45]、その他は複廊、単廊で構成された時代の建築群の建築様式である。冒頭の画像030から画像060までの平面図において、母屋と庇、複廊と単廊を色分けで示した。建物の外周には壁は少なく、出入り口には両開きの妻戸(画像310)、その他の柱の間には蔀(画像321)を用い、日中は開け放す開放的な建物である。主要な建物は板床であり土間はなく周囲には簀子縁が廻る。ただしこれらは一般的なケースであり、例外も、時代による変化もある。以下は寝殿造の中でも上層の一般的なケースについて説明する。

母屋と庇からなる建物

[編集]

寝殿造の中心となる寝殿の平面は母屋と庇からなる。画像110のオレンジの部分が母屋、それを囲む黄色が庇である。柱の太さは現在の住宅の数倍。丸柱を基本としその径は約1尺(30cm)はある[46]。建物の大きさはその柱間(はしらま)の数で表す。例えば平面図で長い辺を桁行(けたゆき)と言うが、画像110の例だと建物の桁行は七間(ななま)である[注 15]。

柱の間隔を柱間寸法(はしらますんぽう)と呼ぶが芯々で一丈(0尺:約3m)を標準とし、それより狭い場合もある[5]。寝殿造の平面図では柱を単位とするグリッドの升目ひとつの広さは4畳半から8畳ぐらいである。

母屋

[編集]母屋(もや)は建物の核となる部分で身舎(もや)とも書く[47]。住宅建築は基本長方形だが、母屋の桁行は柱4本の三間が小さい方。画像110のような五間は比較的大きい方。更に七間はかなり立派な寝殿ということになる。しかし桁行が三間だろうが七間だろうが母屋の短い辺、梁間(はりま)あるいは梁行(はりゆき)は柱三本の二間と決まっている[注 16]。その母屋は周囲に柱があるだけで、内側には柱は無い。

庇・孫庇・弘庇

[編集]

庇は寝殿造では母屋の外側のスペースを指す。母屋の桁行を伸ばすことは技術的にも簡単だが、母屋の梁間を広げることは当時の工法では困難である[48]。もっとも簡単な方法は、母屋の切妻屋根の下に庇屋根を付け、その下を屋内スペースとすることである。その母屋の廻りに拡張されたスペースを「庇」という(画像110)。字は「廂」の方が正確だが以下「庇」とする。太田博太郎は「母屋と庇の構造、それは日本建築の文法であった」とまで言う[49]。

画像120は前図に孫庇・弘庇を加えたものである。庇の先に更に庇を追加してスペースを拡張したものを孫庇。あるいは又庇と呼ぶ[50]。弘庇というものも孫庇の一種であるが、それを分けるときには室内の拡張を孫庇(まごひさし)と言い、屋根付きテラスの拡張を弘庇(ひろひさし)という。孫庇と弘庇の違いは夜には閉じる妻戸や蔀が外側に付くか、内側にあるかである[51]。東三条殿(画像030)では寝殿北側、及び東対の東側に庇が二重になっており、その外側が孫庇である。また寝殿西側、及び東対の南側も庇が二重になっているが、そこは法隆寺聖霊院(画像010)の南面のように吹き抜け(画像321)になっている。それが弘庇である。

間面記法

[編集]

その母屋と庇による建物の大きさを表すのに用いられた方法を「間面記法」(けんめんきほう)という[52][53]。平安時代以降では母屋の梁間は二間と決まっているので、桁行の間数と、その母屋に庇が何面付くのかで建物の大きさをおおよそ表せる。例えば五間四面とあれば画像110のように母屋が梁間二間に桁行五間、その四面が庇で拡張された建物という意味である[54]。

庇は常に四面にあるとは限らない。画像130はよく間面記法の説明に使われる例である。この図の三間四面はまだ庇同士が繋がっていない初期の状態だが、内裏の 紫宸殿 がちょうどこの形である。それが後に庇同士が繋がり、画像110のようになる。この間面記法、母屋・庇の構造が崩れだすのは鎌倉時代で、室町時代にはほとんど使われない[55]。それは同時に寝殿造から書院造への変質過程ともリンクする。

単廊

[編集]

単廊は画像140のように梁間一間で、その構造はもっとも単純に梁の両脇を柱で支えているだけである[56][57]。桁行はどれだけ長くても屋根を支える構造は変わらない。画像030の東三条殿だと東北中門廊、東透渡殿など水色の部分が単廊である。ただし寝殿造での単廊は半分以上が床をもつ。

複廊

[編集]

複廊はその単廊を二つ横につなげたようなものである[56][58]。 梁間は二間で柱は三本となる。廊とか渡殿とか呼ばれるが、奈良時代の複廊を再現した画像150とは異なり寝殿造では床が張られ、通路としてより居住スペース、あるいは主人に仕える者の控室、事務所、宿直室として利用される。通路となるのは外側の簀子縁である[59]。

平安時代末期から鎌倉時代にかけて二棟廊とか二棟御所という用語が頻出するが、二棟廊の天井を下から見上げると画像150のように単廊を二つ横につなげたように、棟が二つあるように見える。実際には両端の垂木は真ん中の柱の真上まで伸びていて外から見るとひとつの棟になっている[56]。

寝殿造とは以上の「母屋と庇からなる建物」「単廊」「複廊」の3種類の建物で構成される。

寝殿の屋根

[編集]

寝殿の屋根は基本的には入母屋造である。ただし比較的下位の寝殿造には切妻屋根の切妻に庇を追加したような形もよく描かれている(画像a60)[60]。寝殿造の最上級の屋根は画像160のような檜皮葺、格が下がれば板葺であった。絵巻には地方の寝殿造系邸宅が茅葺に描かれることもある(画像530)[61]。

なお、現在の京の内裏 紫宸殿 などは屋根が高く傾斜が急である。古い現存寺院などもそうだが、そうなったのは江戸時代の修理からで[62]、寝殿造の時代も含めて、奈良時代から室町時代までの和様の屋根の傾斜は画像160ぐらいである[注 17]。

寝殿造の規模

[編集]寝殿造で一番記録が残るのは東三条殿(画像030)[4]であるがそれは最上級のクラスであって、「寝殿造の最小単位」[8]などとも言われる藤原定家の一条京極亭(画像060)の寝殿は三間四面で、おまけに南庇は弘庇。他には侍所に、台所を兼ねているのだろう北屋に車宿、そして持仏堂だけで、最初は中門廊すら無かった[63]。嘉禄2年(1226)だから定家は既に公卿である。寝殿造には上記のような小規模のものまで含む[64]。

従って、寝殿造は『中右記』に「件御所如法一町之家也」[65](後述)と賞賛された邸宅のレベルを「大規模寝殿造」とすれば、その倍の敷地をもつ東三条殿(画像030)などの「超大規模寝殿造」、それより下には二棟廊に中門廊は持つが対(たい)を持たず、敷地も場合によっては1/4町程度という「中規模寝殿造」、藤原定家の一条京極亭(画像060)などのように二棟廊も持たない「小規模寝殿造」と、規模とランクに幅をもつ建築様式である。

寝殿の建築構造

[編集]側柱と入側柱

[編集]

寝殿は母屋と庇からなるが、その構造は奈良時代の唐招提寺講堂や平安時代の法隆寺大講堂と変わらない。側柱(かわばしら)と入側柱(いりかわばしら)により大きな屋根を支える[66]。側柱(かわばしら)は建物の外側の柱でその内側は庇、その庇の内側が入側柱(いりかわばしら)で、その内側が母屋になる[67]。

柱を支える構造

[編集]寝殿造に限らないが、建物の構造は軸組と小屋組(こやぐみ)に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、つまり側柱と入側柱。そしてその柱の上に乗る梁と桁。柱の中間に取り付けて建物の横揺れを防ぐ長押(なげし)、鎌倉時代以降には貫(ぬき)などである[68]。

内法長押

[編集]

長押(なげし)とは横材を釘一本で柱に打ち付けたものだが、それで柱の横揺れを押さえられるのは長押に丸柱に合わせた削りが施されているからである。なお当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ長い(画像222)。柱をそれらの長押で直立させ、横揺れを防ぎ、その上に梁と桁を乗せる。この軸組は寝殿造に限らず、寺院や官衙も含めて飛鳥・奈良時代から平安時代に到るまでの上級建築に共通する技法である[69]。

内法長押(うちのりなげし:画像221)は現代の標準的な住宅ならおおよそ天井の高さ、屋内から見ると柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられる[70]。その上は塗り壁。その下にはそれが建物の外周の側柱の列であれば、蔀戸(画像322)や妻戸(画像310)があり、その内側に御簾(画像411)が下がる。

下長押

[編集]下長押(しもなげし)は床の高さに取り付ける長押である[69]。地長押(じなげし)ともいう[71]。法隆寺聖霊院(画像321)にみられるように空間の格によって床が長押一段分ずつ下がる。聖霊院の画像で言えば蔀や御簾の内側が庇、外が弘庇で、長押1段下がり、更に右側の縁でまた長押1段下がる。この長押1段分の床の高さは寝殿造の時代の身分秩序に大きな関わりを持つ。

寝殿の柱間寸法

[編集]記録に残るものは全て平安時代末期から鎌倉時代にかけてのものである。太田静六は五間四面の寝殿なら、母屋の柱間寸法は13~15尺ぐらいとしたが[72]、その後の溝口正人[73]や、川本重雄[5]により訂正されている。

一般に奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は太い柱や梁を用い柱間寸法も大きい。しかし同じ時代でも発掘調査で判明した上層住宅では値は小さく、平均は主要殿舎が配置される公的領域の梁行柱間寸法は7.6尺から9.1尺である。桁行はそれより若干大きく10尺のものもある[74]。寝殿造の柱間寸法は約一丈(3m)と説明したが、それは東三条殿のような最上級の例であり、桁行と梁行で柱間寸法が異なることもある。 推定平面図は通常桁行も梁行も柱間寸法は同じと見なして同寸の升目上に描くが、判明しているのは以下のような傾向である。

- 梁間二間の寝殿などの母屋に関しては桁行と梁行の柱間寸法は同じでなければ梁行の方が短い。

- 母屋と庇では梁行の柱間寸法は同じでなければ庇の方が大きい。

- 柱間寸法は一般に10尺とされるが、厳密にはそれより小さい場合もあり、平安時代から7~8尺の柱間が見られる[74]。

寝殿の外周

[編集]

妻戸

[編集]妻戸は両開き(観音開き)の板戸である。寝殿造では寝殿の「妻」、つまり平面図(画像110)で言うと長方形の短い辺の両脇に付くのが一般的であることからこの両開きの戸を妻戸という[75]。

同様な妻戸は西明寺にもあり、そちらは『日本建築史図集』に図面がある[76]。そこでは柱の芯々で9.4尺(2.84m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。幣軸(へいじく)や方立(ほうだて)など、扉の額縁のような枠があるので扉自体は高さ2.16m、幅は二枚で約2m、一枚1mぐらいである。

蔀と格子

[編集]

日本で最も古い百科辞書『和名類聚抄』(承平年問、931-938)には「蔀」の項があり「覆暖障光者也」つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとある[77]。

(詳細は「蔀」の項参照)

蔀は格子状とは限らないが、通常、寝殿造で蔀というと画像322のように桟を格子状に組み、板を張ったものである。内裏では伝統的にそれを「格子」または「隔子」と呼んでいる[78]。史料上の初出は先述の通り承和10年(843)に建てられた東寺の灌頂院である[43]。『西宮記』所引の「蔵人式」によると、仁和年間(885-889)にはすでに平安内裏の紫宸殿で使用されていた[79]。以下格子状のものも含めて「蔀」と呼ぶ。

簀子縁

[編集]簀子縁は冒頭の法隆寺の聖霊院(画像010)にあるような建物の外周の濡れ縁で、寝殿造の重要な要素である。同じ時代でも庶民の住居には縁が回るということは無い[80]。なお、大饗などが行われる大臣クラスの寝殿では簀子縁に欄干が付き、欄干の無い寝殿は格の低い屋敷と見なされる。そこは通路であると同時に宴会の座を設ける場所としても利用される[81]。

遣戸・舞良戸

[編集]

蔀と同じように建物の周囲を覆うものに「遣戸」(やりど)がある。「遣戸」とは「引き違いの戸」のことをと言う[82]。現在の襖やショウジがそうである。「遣戸」は10世紀末頃には登場していたが、上級の寝殿ではハレ側の南面に用いることは少なく、平清盛の六波羅泉殿(画像430)のように主に裏の北面などに用いられる[83]。

寝殿造の時代には、建物の周囲を覆う「遣戸」は舞良戸(まいらど)が多かった。画像341は横に桟を渡しているが、この桟を舞良子(まいらこ)といい、こういう形状の戸を舞良戸と呼んでいる[84]。室町時代の工具の発達により、建具は現在のものに近づくが、寝殿造当時の建具は相当に無骨である[注 18]。かつ滑りも悪い。

寝殿の内装・室礼

[編集]建物の内部に壁や間仕切りは少ない。初期には空間を区切るのに帷(かたびら)類、つまりカーテンや、御簾(みす)と呼ばれる簾(すだれ)を用いた[85]。その後の建具の発達により、次第に現在の襖やショウジで細かく仕切られるようになる[86][87]。

『類聚雑要抄』にある室礼

[編集]

画像420は12世紀前半の『類聚雑要抄』巻第二[18]にある寝殿の母屋と南庇にかけての室礼(しつらえ)の指図、今風に言えば「内装図面」である。図の上2/3ほどが母屋、下1/3ほどが南庇である。塗籠(後述)を除く母屋四間とその南庇が主人のスペースとして一体化して使われている。指図の範囲は100㎡強の広さである。(以下「母屋」とは塗籠を除いたこの図の範囲を指す)

母屋の間仕切りについては、北面は押障子(後述)と鳥居障子(後述:画像450)がほぼ交互に使われている。内裏の紫宸殿なら賢聖障子が填められている処である[86]。はめ殺しの賢聖障子にも数カ所戸が付いていたが[86]、ここでは鳥居障子がその役目を果たしている。

母屋の西面(左)は填め殺しの押障子で通り抜けは出来ない。内裏の紫宸殿ではこの位置には漆喰の白壁がある[88]。母屋の東面、「帳」の右に棟分戸と書かれているのが塗籠の妻戸で、それが閉じられて御簾が掛けられ、前に屏風が置かれる。南庇は両側(東西)を鳥居障子で仕切っている。

平面図(画像110)にすると塗籠以外には壁が無いと言われる寝殿も、決してただのオープンスペースではなく、実際にはこうした取り外し可能、移動可能な建具で仕切られている[89](詳細は 室礼#『類聚雑要抄』にある室礼を参照)。

御簾

[編集]

画像411は法隆寺聖霊院の御簾である。簾(すだれ)の敬称で特に上等のものを指す[90]。夜は蔀を閉じているが、日中は蔀の上部は通常外側に開くので御簾はその内側の内法長押に掛ける。更に内側に四尺几帳を置く。母屋と庇の間にも御簾を懸ける[91]。暗い中からは明るい外が見えるが外から中は見えない。中世には日常は明障子に置き換えられるが、仏事や儀式など正式な室礼には御簾が懸けられた[92][93]。

几帳・壁代

[編集]

几帳(きちょう)と壁代(かべしろ)は布のカーテンである。帷(とばり:反物)を何枚か横に縫い合わせる[94]。

画像421が几帳で、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。御簾の内側に立てるのは四尺几帳で[95]、三尺几帳は主人の御座の傍らなどに用いる[95]。『松崎天神縁起』の裕福な受領・播磨守有忠の屋敷の居間のシーン(画像440)[96]の右上で奥方が寝そべって和歌を書いているが、その手前にあるのが三尺几帳である[97](「障子#几帳」も参照)。

壁代は几帳から台と柱を取って、内法長押(うちのりなげし)に取り付けたようなカーテンである。夏場は御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け(画像422)、その内側にまた几帳を立てた[98](「障子#壁代」も参照)。

障子

[編集]現在「障子」というと桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを言う。しかし寝殿造の時代の初期においては、障子とは「さえぎるもの」「ふさぐもの」の意味で壁以外の仕切り、建具一般、可動パーティションの全てを障子と呼んだ[99]。しかし屏風は「屏風」と呼ばれ、几帳も「几帳」と呼ばれて障子と呼ばれることは少ない。障子の発達はそのまま寝殿造の発達でもあり、また書院造への道でもある。「障子」には沢山の種類があるが、ここでは先の指図(画像420)に出てきたものだけに限る。

押障子

[編集]内裏の紫宸殿で母屋と北庇を仕切る「賢聖障子」がもっとも有名であり、柱間に填めて間仕切りにする。取り外し可能なパネルであり、現に紫宸殿では儀式のあるときだけ填めている[100](「障子#押障子」も参照)。

鳥居障子

[編集]

遣戸障子は現在の襖の原型であり、国産で大陸には無い。記録上は10世紀末頃を初見とする[101]。鳥居障子は遣戸障子であるが、遣戸障子の全てが鳥居障子であったとは限らない。

画像450の襖状のものが鴨居の上まで含めて鳥居障子である。寝殿造は今の襖やショウジを前提とした建築物ではないので内法長押の位置が高い。そして当時は大工道具も未発達。平鉋(ひらかんな)もない時代[102]なので障子(襖)は今と同じ大きさで比べても非常に重い。その重い障子の鴨居が内法長押の位置で、そこまでが障子の高さだったとしたら、ただでさえ重い障子が更に重く使いにくくなる。鳥居障子はそれを改善するための工夫である[103]。

現在では襖やショウジは建具でも鴨居や敷居は建物の一部である。しかし寝殿造の時代には敷居や鴨居も、その上の今なら塗壁や欄間の部分も障子であり、取り外し可能な建具の一部である。実際に儀式のときなどはそれを丸ごと外している[104][105](「障子#鳥居障子」も参照)。

畳み・円座、二行対座

[編集]

平安時代には現在の和室のように畳が敷き詰められるということはない。単体で敷かれるか二行対座である。二行対座とは中間にスペースを取り、畳みを二列に敷いて向き合う形である。画像455は『類聚雑要抄』巻第一にある東三条殿・寝殿で行われた「正月大饗」の指図である[106]。右の尊者(主賓)は公卿座を向いているが、その公卿座が二行対座である。

畳みは蓆(むしろ)を重ねて綴じたものであり、現在のもののように固くしまったものではなく、柔らかく弾力があった[107]。大きさは『類聚雑要抄』には「長七尺五寸弘三尺五寸」とある[108]。

畳みの種類は最上級が繧繝縁(うんげんべり、うげんべり)だが、普通は高麗縁と紫縁で、高麗縁には大紋高麗と小紋高麗があり、室町時代の『海人藻芥』には大紋高麗は親王・摂関・大臣。小紋高麗は大臣でない公卿。公卿より下位の殿上人は紫縁とある[109]。この縁の種類でそこに座る者の位が表せた。また下位の者には畳みは敷かれず、円座のみの場合もある(「室礼#畳」も参照)。

塗籠から帳代構へ

[編集]-

471:「家屋文鏡」(画像811)にあるテラス付きの家。

-

472:『類聚雑要抄巻二』

東三条殿寝殿指図[110] -

473:『類聚雑要抄指図巻』に描かれた「帳台」。

-

474:『山槐記』にある飛香舎の指図[111]

塗籠

[編集]画像471は「家屋文鏡」の画像811だと眞下になってしまうテラス付きの家である。壁で囲われた建物が王の夜の居所(寝室)で、昼間の居所であるテラスと合わせて王のスペース。そして臣下は地面と推定される。その形は延喜式に定められた大嘗祭(だいじょうさい)の大嘗宮にも見られる[112]。内裏で言うなら「夜御殿」(よるのおとど)と「昼御座」(ひのおまし)である。その「夜御殿」と「昼御座」を切妻屋根で覆ったのが母屋で、それを庇で囲んだものが初期の寝殿である[113]。

その壁で囲われた、寝殿造の中では唯一部屋らしい部屋が「塗籠」(ぬりごめ)と呼ばれ[114]、防犯上ももっとも安全な場である。ただし平面図が判明している東三条殿(画像030)などでは、「塗籠」とは言っても「壁」は極一部で、基本三方は妻戸であった。内裏の清涼殿では四方に扉である[115]。

清涼殿で天皇は「夜の御殿」つまり塗籠に寝ていたが『長秋記』[116]によるとそれは堀河天皇までで、鳥羽天皇と崇徳天皇は塗籠に寝なかったとある。この塗籠、あるいは寝所の変化が寝殿造の変化をもっとも端的に現しており、初期書院造にもその遺制が見られる[117][118]。

帳台(帳)

[編集]先に挙げた12世紀(年月不明)の画像420[18]の段階ではもう寝所(帳台)は塗籠の外であった。画像472は永久3年(1115)7月21日に当時左大臣だった藤原忠実が東三条殿を相続し、そこに移ったときの寝殿の指図である[119]。この指図でも本来寝室であるはずの塗籠には何の室礼もなく、帳台(ちょうだい)は母屋中央に設置され、その脇と前に昼の御座がしつらえられている。画像473が帳台である。

障子帳(帳代)

[編集]

画像474はそれから半世紀後の応保元年『山槐記』にある二条天皇の中宮・藤原育子入内のときの飛香舎(ひぎょうしゃ:通称「藤壺」)の室礼である[120]。母屋四間に帳台、その脇と南庇に昼御座を設置してはいるが、それは中宮としての格式を示す形式的なもので、実際の生活の場、常御所(つねのごしょ)は母屋西端の二間である[121]。そしてその「常御所」と書かれたものが障子帳(しょうじちょう)で、南側入り口に「脇障子」が設えられている。

画像440は『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間で、播磨守の妻が畳みの上で横になっているがその部分が寝室ではない。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって歌を書いている。寝室は背後の障子帳の帷(とばり)の中である[122]。室内に単独で立てられたものではなく既に建物に組み込まれている。黒い柱二本は漆塗りである。その二本の黒い柱の間に帷(とばり:カーテン)が下りる。二本の黒い柱の外側に細長い「脇障子」が填めてある[123]。

このように絵巻などに出てくる寝所の図に出てくる狭い小壁「脇障子」は、そこが建物にビルドインされた障子帳であることを示す。この状態を単体で独立して立てられる障子帳と区別して「障子帳構」と呼ぶこともある[117]。それを装飾化したものが初期書院造の「帳台構」である[124]。

その後の塗籠と納戸

[編集]-

481:『慕帰絵詞』の「塗籠」

-

482:『慕帰絵詞』の「納戸」

-

483:近衛殿・寝殿

-

484:足利義教の寝殿

鳥羽天皇の頃から帳台は塗籠の外に建てられたが[116]、しかし塗籠が寝室ではなくなったわけではない。画像481は南北朝の頃、観応2年(1351)の『慕帰絵詞』(ぼきえし)であるが、その左下に描かれているのが塗籠である[125][注 19]。東三条殿(画像030)の塗籠のように大きくはなく立派な妻戸も無い。しかし蹴破ればすぐに侵入出来る襖などではなく、塗壁や板壁に囲まれ、出入口の小さな遣戸には中から環貫が掛かるようになっている。中の広さは四畳ぐらいで畳みが敷き詰められ、塗壁の下には副障子が張られ、守り刀と枕が描かれている。

同じ『慕帰絵詞』の画像482は金庫室としての塗籠である。中には鞍などが置かれている。塗籠は最も閉ざされたスペースで元々金庫室と寝室を兼ねていた。塗籠から出て母屋に設置した帳台に寝るようになっても、その帳が徐々に変化して障子に囲まれた障子帳(帳代)となり、寝殿等の建具による間仕切りが進むにつれ、その障子帳も間仕切りのひとつとして建物に作り付けになってゆく[126]。

一方で金庫室としての塗籠も完全に消えるわけではない。画像483は嘉禎3年(1237)正月時点の近衛殿の小型の寝殿である[127]。母屋を棟分戸で南北に仕切っているが、東側に「御帳」と「塗籠」が南北に並んでいる。「御帳」とあるのが作り付けになった障子帳である[128]。

画像484は国立国会図書館蔵「室町殿御亭大饗指図」(永享4年7月25日)[129]や『満済准后日記』から川上貢が復元[130]したものを元に作成した足利義教の寝殿復元図である。そこにも金庫室としての塗籠が「御小袖間」として出てくる。ただしこの段階では塗籠「御小袖間」は母屋の東西どちらかではなく、母屋の北側、棟分戸の北に位置している[130]。

寝殿造の内郭

[編集]上級の寝殿造では塀と門が二重になっている。更に言うならその二重の内側で南庭をコの字型に建物が囲む。これが寝殿造の建物の配置を特徴付ける最も大きな要素である[131]。例えば東三条殿(画像030)だと西側は少し解りづらいが、寝殿から東(右)側は典型的な例である。その中門の内側のエリアをここでは内郭、中門の外側のエリアと外郭と呼ぶことにする。以下に12世紀前半の上級の寝殿造の内郭を寝殿に近い方から順に説明する。12世紀前半から1世紀も遡ると確度の高い配置図が描けるほどの情報はなく[9]、また里内裏にならない中小規模の寝殿造の情報は極めて少ない。

渡殿と二棟廊

[編集]

渡殿(わたどの)とは寝殿から東西に延びる廊で、単廊と複廊がある。画像030.1は東三条殿の寝殿の両脇だが「東北渡殿」とあるのが複廊、その南の「東透渡殿」は単廊である。渡殿という呼び名が出てくるのは10世紀からで、透渡殿は11世紀末から12世紀初めごろである[132]。

二棟廊は複廊である。薬師寺の二棟廻廊(画像150)で判るように単廊を二つ並べたような構造で、外から見ると棟はひとだが、下から見上げたら棟が二つあるように見える。建築用語としては「三棟造」[133]と言われるものである。ただし複廊の全てが二棟廊の構造とは限らず、梁間12尺の単廊の片側に8尺の庇を追加して複廊とした復元案もある[134]。

東三条殿(画像030)で「東二棟廊」と呼ばれているのは外郭にある複廊だが、通常は藤原頼長の宇治小松殿(画像040)のように寝殿の北側から東西に突き出す複廊、東三条殿だと「東北渡殿」あるいは「西北渡殿」とある位置が二棟廊と呼ばれる。「二棟廊」という呼び名が出てくるのは12世紀からである[132]。

二棟廊は屋敷により時代により様々な使われ方をする。主人の近親者の住まいだったり、あるいは主人の居間だったりもする。その場合には「出居」(でい)と呼ばれ、そこが応接室になることもある。二棟廊が主人、または主人に準じる者の場として定着してくると、目の前の透渡殿が消える。庭からの拝礼を受けるのに邪魔だからである[135]。時代が下り、応接室として固定化される場合には大臣家以上では「公卿座」とも呼ばれるようになる(画像080)。更に時代が下り書院造の時代に近づくと、この「公卿座」は「廊」といったひとつの建物では無くなり「主殿」の一部に組み込まれる。しかし鎌倉時代初期から小規模な寝殿造、例えば藤原定家の京極殿(画像060)などは既にそうであった[注 20]。

対

[編集]対(たい)の雰囲気をよく伝えている現存遺構は冒頭にも挙げた法隆寺の聖霊院(画像010)である。太田博太郎は「屋根も瓦を檜皮葺に置き換えて考えれば対屋そのままの姿」[3]と言う。

対に見る寝殿造の変遷

[編集]

(『年中行事絵巻』より)

対も『家屋雑考』の影響と、東三条殿の復元図(画像030)から広さも構造も寝殿とほとんど同じで、それを90度傾けたようなものというイメージが強いが、そうとも限らない[注 21]。「対」(たい)の他に「対代」「対代廊」という言葉も出てくる[136]。

画像511は後白河の仙洞御所・法住寺南殿で『年中行事絵巻』には「西対」と書かれる梁行四間の立派なものである。しかし『重方記』には「西対代」と書かれる[137]。この絵をよく見ると梁間は四間だが東は長押一段低い弘庇(画像321)になっている。

かつては寝殿を90度傾けたような「対」が本来の姿で、寝殿造の変質、衰退とともにそれが段々と簡略化されていったのが「対代」や「対代廊」と思われていた[138]。特に太田静六は「対代」「対代廊」という言葉が出てくる以前が「正規寝殿造」で[139]、出てきた頃から寝殿造の変質が始まり、その後の平家時代に更に寝殿造の小型化・衰退が進み[140]、鎌倉時代になると「対代」「対代廊」まで失われて、その後、書院造へと推移していくとした[141](太田静六・正規寝殿造論も参照)。

「対」と「対代」の違い

[編集]

太田静六の「衰退論」に対して、川本重雄は「対」とは元々は大きさと無関係な、寝殿に対する脇殿のことであったろうとする[142]。なので「対」や「対代」と区別する必要はなかった[143]。

そこに、もはや脇殿とは言えないような大型の「対」が登場する。『大鏡』には藤原兼家が内裏の清涼殿をまねて西対を作りひんしゅくを買ったとある[144]。清涼殿は東に広庇(孫庇)を持つ梁間五間である[115]。それ以前には孫庇まである対・脇殿は内裏以外には無かったことになる[145]。

しかしその子の藤原道長の頃には既に普通になっている[146]。更に、12世紀の初めの藤原忠実の語談をまとめた『富家語談』には「仰云、対代ト云ハ無片庇対ヲ云也」[147]と「片庇」つまり「孫庇」の無い「対」を「対代」と言うと記している[148](川本重雄の儀式空間の変遷論参照)。

- 正規の対: 梁間二間の母屋に四面庇、南広庇、そして寝殿の反対側に孫庇を備えた対。

- 対代 : 「正規の対」で述べた対の規格に合わないもの。

- 対代廊 : 「対代」のうち母屋の梁間が一間のもの。

例えば画像510の堀河殿の「西対」は母屋の梁間が二間で南と西に孫庇を持つ「正規の対」であるに対し、東対代廊は南広庇を持ち、母屋・庇の構造ではあるものの、その母屋の梁間は一間である。ただしこれはかなり立派な対代廊で、全体の梁行が二間というケースが多い。現に太田静六の堀河殿復元図もその想定である[150]。

なお、「対代」の文献上の初出は『権記』長保5年(1003)2月20日条の枇杷殿の対代[151][注 22]。「対代廊」は『柳原家記録』寛治5年(1092)正月1日条の堀河殿東対代廊が初出である[151]。「対」(たい)という呼び方と「対屋」(たいのや)という呼び方があるが、「対」は「対屋」の省略ではない。藤田勝也によると「対」という呼び方が古く「対屋」という呼び方は平安時代にはごく僅かで、鎌倉時代以降に主流になるという[152][153]。

中門廊

[編集]

中門廊は寝殿造の外郭と内郭を区切る単廊である。少なくとも平安時代後期以降、中規模以上の寝殿では必ず備え、時代の進展に伴い寝殿造が変化していっても最後まで残った重要な要素である[154]。中門廊を含む内郭が主人の世界であり、その床に上がれる者は限られていた。

中門廊の位置と中門

[編集]中門廊の位置は、例えば平安時代の東三条殿(画像030)のように大規模で東対がある場合には東対の東端から南に延びる。鎌倉時代の近衛殿(画像070)のように対も対代廊も無い場合には、二棟廊の端から南に延びる[155]。ただしここでは平安時代後期の上級の寝殿造で説明する。

中門廊の中間に中門があり、通常はその正面が正門になる。中門の北側、対や二棟廊の側は板床が張られるが南側は土間が一般的である[注 23]。中門廊の外側は塗り壁であり、外に向かって妻戸が開く。画像520や画像521では中門は左右の中門廊よりも屋根が高くなっている。これを上中門と言う。上中門は公卿以上にしか許されていない[156][157]。

玄関としての中門廊

[編集]平井聖は、中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのが主人の経路であり、普段訪れた人は中門廊の中門付近から昇ったとした[158]。寝殿正面中央の階は寝殿造では最も格の高い出入り口である。しかし飯淵康一は事例を細かく分析し「寝殿造に於ける主人の出口」[159]において、主人とて寝殿南面の中央階より昇るのは儀式のときだけとしている。

屋敷の主人の通常の出入口は中門の脇の外側に開く妻戸で、画像520や画像521ではその妻戸が開いた状態が描かれている。「車寄戸」といい後の玄関に相当する[注 24]。しかしそこを使える者も多くはなく、屋敷の主人、及び来訪者のうち位の高い者、例えば大臣家なら公卿などの出入り口である。諸大夫は侍廊にまわる[160]。その中門廊の壁の外側には濡れ縁があるが、更に身分の低い者は主人の側近、家司を呼んでもらい、家司がこの縁で身分の低い来訪者に面会している図が画像521の『春日権現験記絵』などにある。

中門の北側には横連子窓があるが、この横連子窓と車寄戸は中門廊の重要な構成要素である。およそ鎌倉時代頃から中小の寝殿造では門としての中門が省略され、中門廊が「中門」と呼ばれることが多くなるが、それでも中門廊と車寄戸に横連子窓だけは残り、初期の書院造にまで引き継がれている[注 25]。

宴会場にもなる中門廊

[編集]

・勧学院学生参賀

[編集]中門廊は宴会場にもなる。画像910は『台記』保延2年(1136)12月21日条に藤原頼長の内大臣昇格に勧学院学生(がくしょう)が参賀に訪れたときの指図である[161][162]。その席は東三条殿(画像030)の東中門廊に設けられた。柱間三間を使い、畳6枚を二行対座に敷き20膳を用意している[163]。中門廊はただの廊下ではない。絵巻などでは中門廊は細くみえるが、『山槐記』には閑院の中門廊の梁間が12尺とあり[164]、当時最大級の東三条殿も同程度のはずで、この宴会場は八畳間を三部屋つなげたぐらいのスペースということになる。

正月大饗

[編集]

正月大饗は太政官である大臣が開くが、東三条殿の場合、画像920のように寝殿母屋に尊者(主賓)と公卿、西庇の間の弁・少納言、外記と史が西北渡殿(複廊)で内郭の床の上、下級職員の史生が庭の中島でここまでが太政官の職員である[165]。太政官でない四位・五位の官人も招かれてはいるが、内裏や院御所に昇殿を許されている殿上人が北西渡殿(複廊)であるに対し、地下(じげ)の諸大夫は西中門廊である[166][注 26]。

任大臣大饗

[編集]太政官である大臣が開く大饗には正月大饗の他に、大臣に任官したその日に行う「任大臣大饗」があるが、東三条殿の例では、メイン会場が寝殿母屋ではなく、南庇であること、式次第が若干省略されているということはあるが、招かれる者は同じで史生まで含まれる[167]。

任大将饗

[編集]

画像540は同じ東三条殿で、藤原頼長の任大将饗が開かれたときの席の配置である。近衛府の大將・中将・少将と公卿は寝殿の南庇である。任近衛大将饗なので近衛府の少将はたとえ五位であっても直属の部下で重要なゲストになる。近衛府の官人でも侍階級の将監・将曹は床には上がれず通常は庭に席が設けられるが、この日は雨だったので庭に面した土間の軒廊(こんろう)である西透殿に畳みが敷かれる。近衛府官人でない殿上人は西庇。しかしこれはまだメイン会場のすぐ傍である。それに対して諸大夫は、寝殿の西弘庇も西北渡殿も北西渡殿も空いているのに、ずっと離れた西中門廊である[168]。

貴族社会では位階が同じでも殿上人とそうで無い者は扱いが違う[169][170]。内裏は勿論、摂関家の邸宅においても限られた者しか上がれない内郭の床の上でも身分によってどこまで入れるかが決まる。その一番外側が中門廊である。この二つの大饗の席の位置を比較すると単にランクの順に場所を割り当てたのではないことが解る。外郭と内郭は勿論だが、中門廊と西北渡殿(二棟廊)の間にも簡単には超えられない壁がある。

中門廊と屋敷の格

[編集]

中門が省略される場合でも中門廊の有無が屋敷の格式の境目となる。良い例が藤原定家である。公卿であった定家は五位の家司に自分の家を建てさせたら中門廊の無い家(画像060)を建てられてしまい、それが不満で、後から中門廊代を増築した[63][171]。

画像530は鎌倉時代末14世紀の作とされる『法然上人絵伝』に描かれる押領使・漆間時国の館である。ここには中門の無い中門廊がある。 そしてそこには武具をまとった郎党が宿直し、寝殿には屏風の向こうに主人夫婦の寝姿が描かれる[注 27]。絵巻は「記号」(シンボル)の集合であり[172]、この構図は寝殿に居る者と中門廊に居る者の身分的関係を簡潔に表している。つまりここに中門廊が描かれているのは、地方の在地領主ながら押領使で身分の高い武士ということを説明しようとしている。

飯淵康一が「寝殿造に於ける主人の出口」[159]を比較したのは、その時代では最上級の摂関家である。「賀茂詣」や「春日詣」など、扈従はしても主役になることはない普通の公卿は、新築の寝殿に初めて入るときには寝殿南階を使うかもしれないが、新築の屋敷に入るなど一生の内何度あるかというぐらいで、ほとんど中門廊だったはずである。

公卿より下の諸大夫だったら裕福な受領でもないかぎり中門廊すら無かったかもしれない。前述の通り鎌倉時代初期の公卿だった藤原定家でさえ、晩年の屋敷を五位の家司に建てさせたら中門廊が無かった[63][171]。家司の五位も諸大夫クラスの貴族ではあるが、彼らにとってはそれが普通の感覚だった。『年中行事絵巻』に唯一出てくる下級貴族の屋敷(画像a60)にも中門廊は無かった[60]。しかし鎌倉時代後半の絵巻には、貴族社会の官位官職では下位に属しても、在地領主層として当時の社会では上位に位置する者の屋敷には中門廊が描かれる[173]。中門廊は中級以上の屋敷を現すシンボルである。

南庭と池

[編集]寝殿の南庭には大きな池があって中島もあるというのが『家屋雑考』(画像711)のイメージである[174]。東三条殿(画像030)や、藤原道長の土御門殿など、イメージ通りの寝殿造もあるが、一方『中右記』で「如法一町家」と呼ばれたほどの上級の四つの屋敷の内、すぐに焼けてしまって実態の判らない1件を除く3件には池は無い。11世紀末の関白藤原師実の大炊殿[175]、12世紀初頭に白河法皇がしばしば御所として使った院近臣・藤原顕季の高松殿[176]にも南池は無い。藤田勝也は南池の企画・造営は個々の亭の事情によるのではないかという[177]。

橘俊綱が書いたとされる『作庭記』にはこうある。「南庭ををく事は、階隠の外のハしら(柱)より、池の汀にいたるまで六七丈(18~21m)、若内裏儀式ならば、八九丈(24~27m)にもをよぶべし。礼拝事用意あるべきゆへ也」[178]。ここでいう「礼拝事」とは古代以来鎌倉時代までの臣従儀礼のことである。

『江家次第』に記されている紫宸殿で行われた「元日節会」では、紫宸殿の天皇と皇太子に対して、南庭左右に親王、大臣、大納言以下五位以上の王や臣まで10列以上並んで拝礼し、そのあと饗宴が始まる[179]。庭というより地面から床上の者への拝礼である。「若内裏儀式ならば」とは「里内裏となる屋敷ならば」ということである。「階隠」は寝殿南中央の階段を覆う屋根で、「階隠の外の柱」は画像010で言うと階段下の両側の柱である。

屋敷の主が大臣の場合には先に出てきた正月大饗などの最初に庭での再拝がある。庭からの再拝を床上で受けるのは天皇とそれに準じる者だけで、大臣の正月大饗の場合には招いた大臣も庭に降りて礼を受けるが[180]。大饗はその再拝に始まり、そのあと床上での饗宴、そして最後に禄、つまり引出物が渡され、受けた者の内、下位の弁・少納言、外記・史は庭におりて床上の大臣に会釈をし、外記・史はそのまま退出。弁・少納言はまた寝殿に戻り饗宴が続く[181]。南庭はそうした臣従儀礼の場であり、『作庭記』にある広さはその儀式に必要なスペースを示している。後の書院造の時代には臣従儀礼は床上の広間での接見に変わり、『作庭記』にあるような広さは不要になって草木が建物に近づき、現在イメージされる日本庭園となる。

寝殿造の外郭

[編集]築地塀と門

[編集]-

611:築地塀と土門

(春日権現験記絵) -

612:四足門

(法隆寺東院伽藍四脚門) -

614:唐門

(法隆寺北室院唐門) -

615:上土門

(法隆寺西園院上土門)

画像611は屋敷を取り囲む築地塀(ついじべい)である。律令制では築地塀を築けたのは五位以上の貴族に限られる[182][183]。正門は通常は屋敷の東西のどちらかに開くが、屋敷が方一町(120m四方)の場合は正門の反対側にも門を開く。南に門があることは少ないが、有ることもある[注 28]。西に正門を開く屋敷を西礼の家と呼ぶが、その西礼の家であれば正門側の大路、または小路に二つ門を開くことも多い(画像a24)。その場合はその面の南側が正門であり、それを南門と呼ぶことがある。なお大路に正門を開けるのは公卿以上である[184]。

最も格が高いものは画像612の四足門(よつあしもん)で、四脚門(しきゃくもん)とも書く。『海人藻芥』によると公卿の中でも大臣と親王は四足門を持てるが「名家以下月卿雲客の亭の事、四足(門)これあるべからず」(本文は漢文)[185][186]、と大臣・親王以外には許されていない。棟門(むねもん)は四足門に次いで格が高い。屋根の形は四足門と同じで、違うのはそれを支える構造である。棟門は築地塀が前後左右の揺れを防ぐが(画像613)、四足門は更に4本の添え柱で支える。次が画像614の唐門(からもん)で公卿クラスでも正門に使うことが多い。当時の唐門は現在は「平唐門」(ひらからもん)に分類され「向い唐門」(むかいからもん)が格の高い門と見なされるようになったのはずっと後の時代である。絵巻では諸大夫の屋敷の門には画像615のような門がよく描かれる。上土門(あげつちもん)という。筑地塀に開かれる門で一番格がひくいのは画像611に描かれている土門(つちもん)である。

侍廊

[編集]

(「類聚雑要抄・巻2」 [187])

画像620は東三条殿(画像030)の東侍廊の指図である。 通常は中門廊から直角に延びる東西棟の複廊で、正門と中門廊の間の中庭の北側になる。ただし常に対や中門廊などに接続する東西棟とは限らず、藤原頼長の宇治小松殿(画像040)[188]や、平清盛の六波羅泉殿(画像050)[189]のように独立した南北棟の場合もある。侍廊の前には屏が設けられ、画像621のように中が覗かれないようになっているのが通例である[190]。

本来は侍所で、それが廊に割り当てられたから侍廊と呼ぶ。侍所や侍廊と言っても武士の詰め所ではない。「侍」の意味は「侍女」の「侍」と同じで、「さぶらう=仕える」である。侍廊・侍所は家司(けいし)、家人(けにん)の詰め所であると同時に政所、つまり家政機構の事務所でもある[191]。画像621など、絵巻には侍所に酒や海産物やその他が侍廊に運び込まれるシーンがあり、それが裕福な貴族を現す記号になっている。

先の中門廊はいわば玄関であったが、侍廊は勝手口でもある[192]。『三条中山口伝』の「客人来臨事」にも「大臣」「大納言已下(大臣以外の公卿)」「職事」の次にこうある。

「諸大夫、 大臣家者、非家礼人可着障子上、昇中門者非礼」[160]。

現代語になおせば「諸大夫が大臣家に来るときは、家礼でない者は侍廊の障子上に入るべきである。中門廊から入るのは身の程知らずである」と、主人と客の身分によって出入口は細かく規定されていた[注 29]。「障子上に着すべし」とある場所は、指図の残る東三条殿の画像620では左下の畳みが二枚ずつ向かい合って敷かれている部分で、中門廊側の二間である。侍廊は家司らが控える場所であるが、来客が控える場でもあった[193]。

寝殿造の時代区分

[編集]戦後、平城京や平安京の発掘が進み、寝殿造以前の遺構がいくつか明らかになる。その発掘成果を重視する一人が藤田勝也であるが、その藤田は1999年の『日本建築史』[194]で寝殿造の時代区分を、1.準備期、2 成立期、3 変質期、4 形骸期と分類する。

準備期

[編集]寝殿造の準備期、あるいは成立前夜については屋敷の状態が推測出来る発掘成果があり、京都市埋蔵文化財研究所は「寝殿造成立前夜の貴族邸宅」[195]というリーフレットで以下の発掘成果を紹介している。平安京右京一条三坊九町「山城高校遺跡」(9世紀初頭)、右京三条一坊六町「藤原良相(813-867)邸」、平安京右京六条ー坊五町「京都リサーチパーク遺跡」(9世紀中頃)[196]、右京三条二坊十六町「斎宮邸跡」(9世紀後半)である。

この準備期とは寝殿造の時代の前期ではなく、寝殿造以前という意味である[9]。京都市埋蔵文化財研究所は前述のリーフレットの最後を「平安京に住む貴族たちが自らの都市文化を育み、寝殿造という建物と庭園が一体化する住宅様式を成立させるのは10世紀以降」と結んでいる[195]。

成立期

[編集]藤田勝也は2007年の「寝殿造と斎王邸跡」[197]で、平城京から平安京までの、遺跡、あるいは文献で状況がおおよそ判別できるものの比較を行った[198]。その結果東三条殿(画像030)のような寝殿造は徐々に出来上がっていったというよりも、10世紀中頃の藤原師輔の頃から急に広まった可能性を指摘する[14]。

貴族社会の変化

[編集]その10世紀中頃とはちょうど平安内裏が始めて焼亡した村上天皇の天徳4年(960)頃、上島享のいう「火災の時代」「大規模造営の時代」の幕開けでもある[199]。それは朝廷の儀式で見れば正月の天皇拝賀が文武百官による「朝賀」から天皇側近(次侍従以上)に限定された「小朝賀」へと変化した時期であり[200]、その代わりのように大臣家で太政官全員を招く正月大饗が頻繁に開かれた頃である[201]。

社会全体を見れば封戸の解体、特に諸大夫以下での給与制の解体と公卿層との階級分化から臣従化、四等官による行政から受領に象徴される公職の請負[202]、官司請負制への移行[203]など律令国家体制から王朝国家体制への転換[204]があり、文化面では国風文化が花開く時期、つまり社会と貴族の生活が大きく変わり始めた時期である。

藤田勝也が「成立期」とした時期は文献史料があまりなく遺跡も未発掘であり、その実像については藤田自身が言うように必ずしも明らかではない[9]。それにもかかわらず「成立期」と見做されるのは様々な状況証拠によってである。「様々な状況証拠」とは以下のような点である。

都市の成熟と里内裏

[編集]上島享は平安遷都以来170年ものあいだ火災に無縁だった内裏が天慶9年(960)の焼亡以降、100年たらずの間に10回以上焼亡を繰り返すことからこれ以降の時代を「火災の時代」と呼ぶが[205]、その背景には「公事の夜儀化」と同時に左京北半分への人家密集、即ち火の元の密集もある。これは都市そのものの変容・成熟である。

960年の最初の内裏の焼亡のときは後院の冷泉院に移ったが、次の天元4年(976)の内裏焼亡では藤原兼通の堀河殿を仮の皇居とした[206]。これが里内裏の始まりである。藤田勝也は内裏不在、つまり里内裏の時代を一期と二期に分ける。一期は10世紀後半から11世紀前半で、この間は内裏は被災するとただちに再建に取りかかられる。二期は11世紀後半からで、内裏不在が日常化する[207]。例えば960年の最初の内裏焼亡以来1082年まで14回の内裏焼亡があるが、1001年の焼亡までは2年以内に新造内裏への遷幸(移徙)が行われている。

ところが寛弘2年(1005)の内裏焼亡のときは、内裏再建は1年強で終わっているにもかかわらず一条天皇は里内裏から戻らず、寛弘5年(1008)の5~6月頃に一旦新造内裏に入ったが、1年も経たぬ翌年4月以前にまた里内裏の一条院に戻っており、内裏が再建されしだいそちらに戻るという慣例がくずれる[208]。内裏はその権威のために古来の形を踏襲するが、生活感覚はそれに妥協出来ないぐらい乖離してきた現れとも見られる。

里内裏の常態化

[編集]永承3年(1048)11月の焼亡後、内裏は再建されたが、未使用のまま天喜6年(1058)2月に焼亡した[209][210]。1058年の焼亡後の新造内裏への遷幸(移徙)は1071年、実に13年後である[209]。鳥羽天皇は僅か5歳で即位したが、大嘗会など儀式があるときのみ内裏に遷幸(移徙)し、常住の御所は里内裏だった。太田博太郎は9世紀から12世紀までの内裏の使用期間をこうまとめる[211]。

| 9世紀 | 10世紀 | 11世紀 | 12世紀 |

|---|---|---|---|

| 99年 | 93年 | 33年 | 12年 |

太田博太郎は「内裏のようにつくりなして、内(内裏)いでくるまではおはしまさせんと急がせ給いなりけり」[212]という堀河殿を始め、枇杷殿、高陽院など、里内裏にするために内裏のように作った例も多く、寝殿造は里内裏がその発展の一因となったことは否めないという[213]。比較的詳細な復元図の描ける寝殿造はそうした平安時代も後期の里内裏クラスのものである。橋本義彦もこう書く[214]。こうして名目的には内裏を「御本所」としながらも、「里亭皇居」に常住するようになると、「本披作皇居之家」の造営が望まれ、ひいてはその里第に内裏の様態が取り込まれるようになる。

寝殿造の成立期を10世紀中頃からというのは太田静六の言う正規寝殿造の全盛期に相当する。ただし太田静六が「正規寝殿造」としてイメージした左右対称な姿を証明する同時代史料は無い。堀口捨己が戦時中に否定した『家屋雑考』(画像712)など、江戸時代に「理想的な絵として観念的に描き出された素描」しかない[215]。「それを固定的なイメージで把握することは危険である」と藤田勝也は言う[216]。

変質期

[編集]平安時代の院政期頃から鎌倉時代前期をさす[216]。ただし何からの変質なのかは「成立期」の具体的姿が判明していないので必ずしも明らかではない[216]。むしろその方が完成像という見方もある[217]。

平面図の描ける寝殿造の時期

[編集]この時期は史料が増え、院御所や摂関邸はもとより一般公家邸から平家邸まで多くの事例が指図などにより復原されている。特に東三条殿(画像030)は藤原氏の氏長者の本邸として様々な行事が行われ、その指図も沢山残る。そのため、儀式の様子が把握でき、平面図も復元出来た[218][219]。太田静六による復原図[220]で知られる承暦4年(1080)再建の堀河殿(画像510)もこの「変質期」に属する。つまり、具体的に屋敷の構成や、建物の規模が平面図に柱単位で復元出来るものは全てこの時期以降のものである。『年中行事絵巻』などの絵巻も12世紀から、これまで説明してきた室礼の詳細が記された古文書も12世紀のものである。史料上は寝殿造の中心となる時期である。

ただし東三条殿や堀河殿は11世紀後半に建てられたもので、12世紀に入ると超大規模な寝殿造の建造は、鳥羽殿[221]や法住寺殿[222][223]など院が建造したものが中心となり、一方で摂関家など貴族が造営したものは後に内裏となった閑院[注 30]が知られる程度で下火になる。

如法一町家

[編集]しかしこの「変質期」に属する院政期にも寝殿造の理想形は左右対称だったとする説もあった。太田博太郎の「如法一町家」である。太田は1972年の『書院造』で先の堀口捨己の論を好意的に紹介しながら、ただ当時の寝殿造の理想形なり基本形がかなり広くの人に認められていたとしたらどうだろうと言う[224]。そしてその「当時の寝殿造の理想形」「基本形」が『中右記』にある「如法一町家」ではないかと。しかし藤原宗忠が「如法一町家、左右対中門等相備也」と何ヶ所かで賞賛した屋敷は、「左右対称」では無かったことを川本重雄が具体的に検証しており、太田博太郎も後にはそれを認めている[注 31]。

左右対称の理解の変化

[編集]寝殿造は左右非対称との見方が定着するのは21世紀に入ってからである。稲垣栄三は、11世紀初頭、藤原氏が全盛期をむかえたころの寝殿造で平面図を復原できるものは一つもないが、標準形は左右対称の配置であったろうとする[225]。しかし稲垣の言う左右対称の配置は太田静六の「正規寝殿造」[226]とはだいぶ違い、こう書く[28]。

寝殿造における左右対称というのは、東西対の存在のみをいうのでなく、東西にある中門廊・透廊が南庭をとり囲むことではじめて完結するのである。

堀河殿(画像510)では中門廊は左右対称ではないが、東透廊(軒廊)が西中門廊に相対している。寝殿造には東西に対を完備するという形で厳密な左右対称を維持しなければならない理由は見いだしがたく、もっとも理解しやすい解釈は、そこにモニユメンタルな性格を与えようとしたからではないかとする[28]。公家の邸宅は単なる日常的な居住のほかに、平安中期ごろからは儀式場としての役割を要求されるようになり、寝殿を中心とする配置の形式は、内裏における紫宸殿を中心とした一郭をモデルとして成立したのであろうという推定も、儀式を中間項とすることによっていっそう強い可能性を帯びてくるという[227]。

儀式が形を決めたとは言いがたいが[228]、日常生活にはほとんど不必要といってよい透渡殿や中門廊などをなぜ付加したかは、儀式の遂行に不可欠という事があってはじめて納得できる。だから東三条殿(画像030)のように対の一方を欠いたとしても、透渡殿に西の透殿、東の中門廊が庭の左右の視角を仕切っていれば、標準形のもっていた意図を貫くことができたのではないか。行事の際に必要な広場としての庭とを、一つの限定された空間として囲うために、中門廊や透廊が左右に延びる必要があったのではないかとする[229]。なお、この稲垣栄三のまとめは、太田静六、川本重雄、太田博太郎、飯淵康一らの論争のあとを受けたものであり、藤田勝也もこの説に同調している[230]。

形骸期

[編集]鎌倉時代後半から室町時代中ごろまで、変質した「寝殿造」の一郭は形骸化しつつ存続する。13世紀末における公卿近衛家(画像070)の邸の一郭に見る建物の組み立ては、足利将軍の諸邸(画像080)まで連綿と継承されている。公家的住空間としての寝殿造の故実化ともいうべき現象だが、しかしこれはあくまで寝殿造からの視点にもとづく。

しかしその中世はまた新たな住空間の創出,展開の時代であったとする[216][注 32]。この時期の変化には上層階級の社会生活の変化と建築工法の変化の両面がある(「中世の寝殿造」を参照)。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 彷彿とは させるが、僧房を改造したものであるので寝殿造そのものではない。まず前面の弘庇部分に檜皮葺の庇を追加してはいるが、その奥は瓦葺きであり、斗拱(ときょう)も三斗である。

- ^ a b 馬道(めどう)とは長廊下の意味もあるが、この場合は屋根付きの土間の通路である。長い廊の中間の床を外し、馬が通れるようにすることもあるが、隣り合った別棟の建物の間に庇を伸ばすなどして、取り外しの出来る橋として厚板を渡したりする。

- ^ 頼長は儀式は東三条殿を使っており、寝殿母屋は儀式空間ではなく本当に居間・寝室と思われる。そのために北孫庇とはならなかった。

- ^ 東の泉殿は母屋・庇の構造なのかもしれないが、ここでは廊とした。母屋は通常二間だが一間の母屋の両側に庇という建物もある。

- ^ 太田静六も復元図を公表しているが(太田静六1987、p.691)、藤田盟児がそれを再検討し造営当時の姿をこのような形に復元した(藤田盟児2006、p.166)。日本建築学会編の現在の『日本建築史図集』(日本建築史図集2011、p.27)にはこの状態の後、中門廊代を追加した段階の藤田盟児案(藤田盟児1990)が掲載されている。寝殿と侍所の柱間寸法は10尺だが後付けの中門廊と持仏堂の柱間寸法は短い。

- ^ a b 「ハレ」(晴)と「ケ」(褻)の「ハレ」とは、「ハレの場」「晴着」の「晴」、表だった正式の場の意味である。それに対する「ケ」(褻)は日常の場を現す(川上貢1967,p.7)。例えば「褻衣」(けごろも)とは普段着とか部屋着・寝巻を指す。寝殿造においては儀式などにも使用する部分、寝殿だと母屋と南庇などを言い、それに対して北庇などを「ケ」(褻)の空間と呼ぶ。主に南北の軸である。一方で主に東西の軸に用いられる言葉に「礼」がある(飯淵康一2004,pp.294-300)。寝殿に対して正門側のことで、西に正門があれば「西礼の家」で、正門が東なら「東礼の家」と呼ばれる。

- ^ 「床」とはこの場合、玄関で靴をぬいで上がるその床である。

- ^ 太田静六は「一般貴族の邸宅までが瓦葺であったという実例は未だ一例も確認されていない」と言う(太田静六1987、p.29)。

- ^ 「丹土(につち)塗」とは一番身近には神社の鳥居のあの朱色である。より正確には薬師寺の複廊(画像150)や法隆寺講堂(画像212)などである。宇治平等院の朱色も現在は丹土塗に復元されている。ただし朱塗も複数あり、当時の朱塗りがどのようなものであったのかは必ずしも明らかではない(吉岡幸雄2000、p.21)。外国の使者が目にする大極殿、朝堂院などは朱塗にした。

- ^ 椅子は内裏では使っている。現在では椅子に分類されるものは「あぐら」と呼び、字は「呉床」「胡床」。その中に「交椅(こうい)」「倚子(いし)」「床子(しょうじ)」などがあり「床子」は官庁でも用いられた(小泉和子2015、p.47-49)。ただし政務も含めた儀式、公の場では大陸式が格式であったということで、現在の「洋風」「和風」といったような日常生活全てに関わる様式ではなかった。

- ^ 例えば唐招提寺の講堂は平城宮の建物のなかで現存する唯一の遺構で、大極殿や朝堂の南に位置した朝集殿が移築されたものだが、板床が貼られた痕跡は無い。東朝集殿時代の模型が平城宮跡資料館にある。

- ^ ただし、川本重雄は開放的であることを日本の特徴とはしない。日本でも江戸時代初期までの下層住宅は閉鎖的であり、そこから、寝殿造の源流を唐風の儀式建築に求める。

- ^ 中世から江戸初期頃までの間に建てられたと推定され「千年家」と称される古農家が3軒現存する。箱木家住宅、古井家住宅、横大路家住宅であるが、いずれも閉鎖的な建物である。

- ^

「五間檜皮葺板敷東屋一宇在三面庇〈南五間懸板蔀五枚、東二間懸板蔀二枚、北三間懸板蔀三枚〉」(平安遺文、101号-1巻、p.88。〈 〉は割書を示す。)

この時代の「檜皮葺」は現在のものとは相当に異なるはずと推定されているが(原田多加司2004、pp.118-121)、しかし五位以上の貴族にのみ許されていた葺材である。 「板敷」は内部に土間が無いことを現しており、この時代には主屋、つまり寝殿だけかあるいはそれに準ずる建物にしか現れない。この当時の製材法は「打割製材」(竹中大工道具館2009、p.20)で、床板は長さが6m前後となると厚みは10cm程度ある高価なものである。「施入状」なので「東屋」と謙遜してはいるが屋敷の広さは一町とあり、かなりの上層階級である。 - ^ 本稿では柱間の数を表すときには数に漢字を用いることにする。

- ^ 奈良時代には梁間が柱4本の三間もある。奈良時代の藤原豊成の家(画像814)もそうであるが柱間寸法は桁行よりも梁間の方が短い。発掘調査でも平城京には梁間三間の例があり、奈良の僧房には元興寺のように 梁間三間 も現存する。しかし平安京では梁間三間は古制を守る内裏の紫宸殿が知られるだけである。

- ^ 具体的には水平方向1尺に対して垂直方向4寸5分(26.4度)程度が奈良時代、それが江戸時代には6寸(37度)前後と急勾配になる(原田多加司2003、p.287)。

- ^ 例として法隆寺聖霊院の内外陣を仕切る格子戸の細部寸法を見ると、框は見付け見込みとも30mm。格子部分は見付け24mm、見込み18mmである(高橋康夫1985、p.93)。

- ^ 「塗籠」と「納戸」は区別されることもされないこともある。例えば「帳台構」を「納戸構」ということもある。現在では「納戸」は「物置のような部屋」に近い使われ方をされるが、地方によっては今でも「寝室」を指すことがある。

- ^ 画像060で「客座」とあるのが一般に言う「公卿座」に該当する。

- ^ なお、対の屋根は寝殿と同じような入母屋屋根とイメージされる場合が多いが『年中行事絵巻』には南面の弘庇の屋根は、室生寺の金堂や宇治上神社拝殿、法隆寺の聖霊院のような縋破風(すがるはふ)に描かれている(画像511他)。

- ^ 枇杷殿、堀河殿共に里内裏となった第一級の寝殿造である。枇杷殿ではその後長和2年(1013)、長和4年(1015)にも「東対代」が出てくる(太田静六1987、p.197)。

- ^ 『中右記』には康和5年(1103)正月26日、高松殿で西中門南廊が院殿上になったとあるので、そのときには中門南廊にも床が張られていたことになる(藤田勝也2003、pp.176-177)(中右記、2巻、pp.258-259)。

- ^ ただし玄関の直接の源流には主殿造の「色台」(式台)も絡み単純ではない。

- ^ 例えば園城寺の光浄院客殿など。

- ^ 当時の社会のランクは位階ももちろん重要な要素だか、もうひとつ大臣、公卿、殿上人、諸大夫、侍、凡下・雑人という階層があり、「凡下・雑人」が庶民である。寝殿造の時代においてその階級と位階は若干ずれている。例えば公卿は普通三位以上と言われるが、それはおおよそであって四位でも参議の官職にある者は公卿である(和田英松1926,p.254)。

- ^ もちろんこれは絵巻的なデフォルメである。この絵は法然の母が法然を妊るシーンなのだが、実際には寝殿での寝所は北側であって南を寝所にするということはない(小泉和子1996a、p.155)。そもそも蔀も明障子も開け放して同衾するなどあり得ないのだが、それらを忠実に書いては物語上の説明にならない。なお、この茅葺・板葺のまるで農家のような小さな寝殿は、都の貴族ではなく地方の在地領主の表現である。この後の法然生誕のシーンや、父時国臨終の場面などではずっと広い、寝殿というより後の書院造の方に近い主殿のように描かれている(法然上人絵伝、pp.5-10)。

- ^ 例えば藤原道長の有名な土御門殿である(藤田勝也2005、p.51)。

- ^

この部分には時代により意味が変わる二つの言葉が出てくる。まず「職事」(しきじ)だが、平安時代前半には官職に就いている者を「職事」といった。しかし平安時代末から鎌倉時代のこの口伝の中では「大臣」「大納言已下(大臣以外の公卿)」と「諸大夫」の間に出てくる。その位置に相当するものは「殿上人」である。

次に「家礼」で、後には「家来」の字を宛てるようになるが、平安時代においては有職故実などの家庭教師役であり(国史大辞典1999、「家来」の項の「家礼」の記述)、例え諸大夫であっても教授する者で従属的身分ではなかった。従ってこの文でも「家礼」は他の諸大夫とは別格になっている。なお『三条中山口伝』の「三条中山」とは三条実房と『山槐記』の中山忠親である。 - ^ ここで言う閑院は東三条殿焼失後の仁安2年(1167)12月に摂政藤原基房により新造されたもので、翌年の2月に高倉天皇がここで即位し、そのまま里内裏とした。その後、安徳天皇、後鳥羽天皇、土御門天皇まで代々里内裏とし、承元2年(1208)に焼失した。

- ^ 太田博太郎は1941年に『建築史』3-3 に発表した「公家住宅の発展とその衰退」を『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』(1984)に収録する際に「付記」を追加し、その中で『中右記』の「如法一町屋」の片方が対代で、厳密には左右対称ではないことを認めているが、川本重雄のいう「むしろその方が寝殿造の完成像(典型像)」という言い方には否定的である(太田博太郎1984、p.412-414)。

- ^ 藤田はこの部分について2012年に「 『日本建築史』(昭和堂、1999年)の第五章において、「寝殿造の故実化」ととらえ、しかしそれは「寝殿造からの観点にもとづく」ものと評した。ただし、こうした一定の形式が定着した時期をもって「寝殿造の形骸化」としたことには、なお再考の余地がある」と保留している(藤田勝也2012、p.89、p.108、注25)。

出典

[編集]論文の場合、著者名の後の年は論文の初出の年、ページ数は参照した収録書籍(リンク先)のもの。

- ^ 建築学大系1978、p.151

- ^ 高橋康夫1985、p.92

- ^ a b 太田博太郎1989、p.100

- ^ a b 川本重雄2005a、pp.114-115

- ^ a b c d 川本重雄2015

- ^ 兵範記、久安5年(1149)10月19日条、p.34

- ^ a b 山槐記、治承2年11月12日条・巻1,p.162

- ^ a b 小沢朝江2006、pp.65-68

- ^ a b c d e f 藤田勝也1999、p.130

- ^ 藤田勝也2003、p.6

- ^ 川本重雄2016、p.2504

- ^ 彩る調度の品々・貴族の生活・風俗博物館~よみがえる源氏物語の世界~ 風俗博物館

- ^ a b 飯淵康一1985、pp.145-146

- ^ a b 藤田勝也2007、p.77

- ^ 藤田勝也2005、p.39

- ^ むしゃのこうじ2002、pp.49-50

- ^ 高橋康夫1985、p.35

- ^ a b c d 類聚雑要抄、p.555

- ^ 公衡公記・三、pp.210-211

- ^ 川上貢1967、pp.551-556

- ^ 家屋雑考

- ^ 古事類苑、p.421

- ^ 前田松韻1927-1、p.2

- ^ 前田松韻1927-1、p.4

- ^ 太田静六1987

- ^ 藤田勝也2012、p.89

- ^ 堀口捨己1943、pp.29-32

- ^ a b c 稲垣栄三2007、p.28

- ^ 太田静六1987、pp.24-28

- ^ 太田静六1987、pp.35-36

- ^ 福山敏男1984、p.233 「寝殿造の祖形と中国住宅」

- ^ a b 太田静六1987、p.22

- ^ 藤田勝也1999、p.56

- ^ 西和夫1990、p.16

- ^ 平井聖1974、p.48

- ^ 高橋康夫1985、p.9

- ^ a b 建築大辞典1974、p.116

- ^ 関野克1942、pp.53-56

- ^ a b 関野克1942、pp.55-56

- ^ 高橋康夫1985、p.10

- ^ 川本重雄2016、p.2499

- ^ a b c 太田博太郎1976、p.537

- ^ a b 高橋康夫1985、p.39

- ^ 川上貢1973、p.75

- ^ 原田多加司2003、p.261

- ^ 後藤治1991、pp.92-108

- ^ 建築大辞典1993、p.1527

- ^ 川上貢1960、p.46

- ^ 「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出):太田博太郎1983、pp.408-413再録

- ^ 太田静六1987、p.188

- ^ 太田静六1987、p.682

- ^ 後藤治2003、p.47

- ^ 川上貢1960、p.45

- ^ 石田潤一郎1990、p.35

- ^ 川上貢1960、p.47

- ^ a b c 川本重雄2005a、p.31

- ^ 建築大辞典1993、p.947

- ^ 建築大辞典1993、p.1331

- ^ 川本重雄2005a、p.38

- ^ a b 年中行事絵巻、p.103上段

- ^ 法然上人絵伝、pp.3-4

- ^ 原田多加司2004、p.68

- ^ a b c 藤田盟児1990

- ^ 堀口捨己1943、pp.32-35

- ^ 中右記、p.長治元年(1104)11月28日条

- ^ 近藤豊1973、p.34

- ^ 工藤圭章1984、p.7

- ^ 原田多加司2003、p.260

- ^ a b 建築大辞典1993、p.1132

- ^ 工藤圭章1984、p.51

- ^ 工藤圭章1984、p.36

- ^ 太田静六1987、pp.722-724

- ^ 溝口正人1993

- ^ a b 藤田勝也2007、p.79

- ^ 建築大辞典1993、p.1011

- ^ 日本建築史図集2011、p.112

- ^ 高橋康夫1985、p.19

- ^ 高橋康夫1985、p.22

- ^ 高橋康夫1985、p.12

- ^ 宮沢智士1996、pp.108-109

- ^ 川本重雄2005a、p.140

- ^ 建築大辞典1993、p.1547

- ^ 山槐記、治承2年11月12日条

- ^ 高橋康夫1985、p.37

- ^ 藤田勝也1999、p.135

- ^ a b c 小泉和子2015、pp.36-37

- ^ 堀口捨己他1970、p.7

- ^ 年中行事絵巻、p.22下段、p.24上段

- ^ 川本重雄2016、p.2449

- ^ 建築大辞典1993、p.1478

- ^ 小泉和子2015、pp.42-43

- ^ 看聞御記・上、永享2年12月19日条

- ^ 川上貢1967、p.183、注33

- ^ 小泉和子2015、p.41

- ^ a b 小泉和子2015、p.42

- ^ 松崎天神縁起、p.53下段

- ^ 小泉和子1996a、p.146

- ^ 小泉和子1979、p.23

- ^ 迎井夏樹1973、p.70

- ^ 高橋康夫1985、p.28

- ^ 川本重雄1987、p.75

- ^ 中村雄三1973、p.249

- ^ 川本重雄2005a、p.13

- ^ 川本重雄2005a、p.181

- ^ 『台記』仁平4年(1154)10月21日条

- ^ 類聚雑要抄、pp.514-515

- ^ 小泉和子2015、p.45

- ^ 類聚雑要抄、巻4・p.596

- ^ 海人藻芥、p.90

- ^ 類聚雑要抄、巻2

- ^ 山槐記、巻1,p.232

- ^ 平井聖1974、pp.42-43

- ^ 平井聖1974、pp.46-47

- ^ 平井聖1974、p.46

- ^ a b 日本建築史図集2011、p.25

- ^ a b 長秋記、長承2年(1133)9月18日条

- ^ a b 小泉和子2015、p.39

- ^ 日本建築史図集2011、p.72,画像4「光浄院上段の間」右側・納戸構

- ^ 類聚雑要抄、pp.540-541

- ^ 山槐記、応保元年(1161)12月17日条、p.232

- ^ 小泉和子2005、p.150

- ^ 小泉和子2015、p.40

- ^ 小泉和子2005、pp.152-153

- ^ 小泉和子2005、p.151

- ^ 慕帰絵詞、p.70

- ^ 小泉和子2005、pp.150-154

- ^ 『高嗣記』嘉禎3年(1237)正月14日条

- ^ 小泉和子2015、pp.39-40

- ^ 川上貢1967、p.369

- ^ a b 川上貢1967、p.554

- ^ 川本重雄2005a、p.15

- ^ a b 飯淵康一1985、pp.367-368

- ^ 建築大辞典1993、p.1486

- ^ 後藤治1991

- ^ 藤田勝也2003、pp.224-229

- ^ 太田静六1987、p.535

- ^ 川本重雄2005a、p.208

- ^ 川本重雄2005a、p.315

- ^ 太田静六1987、pp.308-309

- ^ 太田静六1987、p.541

- ^ 太田静六1987、p.522

- ^ 川本重雄1987、p.44

- ^ 川本重雄2005a、p.317

- ^ 大鏡、「太政大臣兼家」,p.167

- ^ 川本重雄2005a、p.287

- ^ 川本重雄2005a、p.217

- ^ 富家語談、p.165

- ^ 川本重雄2005a、pp.314-315

- ^ 川本重雄1988、p.315

- ^ 太田静六1987、p.418

- ^ a b 川本重雄2005a、p.307

- ^ 藤田勝也1991

- ^ 藤田勝也2003、pp.85-100再録

- ^ 川上貢1967、p.541

- ^ 川上貢1967、p.534

- ^ 藤田勝也2016、p.258

- ^ 『吉記』安元元年(1175)6月28日条

- ^ 平井聖1974、pp.89-90

- ^ a b 飯淵康一1995、(再録・飯淵康一2004、5章5節)

- ^ a b 三条中山口伝、p.370

- ^ 川本重雄2005a、p.60,図26

- ^ 太田静六1987、p.337,図66

- ^ 川本重雄2005a、pp.188-189

- ^ 太田博太郎1972、p.162

- ^ 川本重雄2005a、p.142 図47

- ^ 川本重雄2005a、p.144 図48

- ^ 川本重雄2005a、p.170

- ^ 川本重雄2005a、pp.173-174 図58

- ^ 加藤友康2002、pp.42-44

- ^ 川本重雄2005a、p.225

- ^ a b 『明月記』、寛喜3年(1231)2月14日条

- ^ 小泉和子1996b、pp.229-245

- ^ 法然上人絵伝、pp.5-10

- ^ 家屋雑考、pp.230-231

- ^ 太田静六1987にも、p.478

- ^ 太田静六1987、p.509

- ^ 藤田勝也2005、p.51

- ^ 作庭記、p.224

- ^ 飯淵康一2004、pp.26-28

- ^ 川本重雄2005a、p.151

- ^ 川本重雄2005a、p.165

- ^ 建築大辞典1993、p.993

- ^ 「日本紀略』長元3年(1030)4月23日条

- ^ 藤田勝也2005、p.65

- ^ 古事類苑、pp.473-474

- ^ 海人藻芥、p.106

- ^ 類聚雑要抄、pp.524-525

- ^ 太田静六1987、p.622

- ^ 太田静六1987、p.613

- ^ 川本重雄2005a、p.27

- ^ 川本重雄2005a、pp.22-25

- ^ 川本重雄2005a、pp.26-27

- ^ 川本重雄2005a、pp.25-26

- ^ 藤田勝也1999pp.130-132

- ^ a b 「寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から」、京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館

- ^ 平安京右京六条一坊1992

- ^ 藤田勝也2007

- ^ 藤田勝也2007、pp.75-80

- ^ 上島享2006、pp.17-23

- ^ 上島享2006、p.22

- ^ 飯淵康一1987、p.32..図「大饗・臨時客の開催頻度」

- ^ 佐藤進一1983、p.13

- ^ 佐藤進一1983、pp.24-25

- ^ 佐藤進一1983、p.11

- ^ 上島享2006、p.17

- ^ 橋本義彦1987、p.3

- ^ 藤田勝也2005、pp.27-29

- ^ 橋本義彦1987、pp.21-22

- ^ a b 上島享2006、p.16

- ^ 橋本義彦1987、p.23

- ^ 太田博太郎1962、p.186

- ^ 栄花物語上、p.75

- ^ 太田博太郎1962、p.191

- ^ 橋本義彦1987、p.24

- ^ 堀口捨己1943、p.32

- ^ a b c d e 藤田勝也1999、p.132

- ^ 川本重雄2005a、p.260

- ^ 太田静六1941

- ^ 川本重雄2005a、p.

- ^ 太田静六1943

- ^ 鳥羽離宮跡1984

- ^ 上村和直2004

- ^ 川本重雄2005a、pp.199-257

- ^ 太田博太郎1972、p.96

- ^ 稲垣栄三2007、pp.27-28

- ^ 太田静六1987、p.18

- ^ 稲垣栄三2007、p.29

- ^ 稲垣栄三2007、p.30

- ^ 稲垣栄三2007、p.32

- ^ 藤田勝也2005、p.43

参考文献

[編集]論文の並びは著者別初出年順で収録書籍の発行年とは異なる場合がある。

書籍・論文

[編集]- 工藤圭章『古寺建築入門』古寺建築入門、1984年。

- むしゃのこうじ・みのる『襖(ふすま)』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2002年。

- 和田英松『修訂・官職要解』明治書院、1926年。

- 稲垣栄三著作集3『住宅・都市史研究』中央公論美術出版、2007年。

- 加藤友康『摂関政治と王朝文化』(日本の時代史 6)、吉川弘文館、2002年。

- 関根正直『増補宮殿調度図解』六合館、1925年。

- 関野克『日本住宅小史』相模書房、1942年。

- 宮沢智士 「庶民住宅」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。

- 橋本義彦 「里内裏」『平安京の邸第』望稜叢書、1987年。

- 近藤豊『古建築の細部意匠』大河出版、1973年。

- 迎井夏樹 「障子」『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。

- 原田多加司 『近世屋根職の研究』 文化財匠会、1996年。

- 原田多加司 『檜皮葺と柿葺』 学芸出版社、1999年。

- 原田多加司 『檜皮葺 職人せんとや生まれけん』理工学社、2002年。

- 原田多加司『屋根―桧皮葺と柿葺』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2003年。

- 原田多加司『屋根の日本史』中央公論新社(中公新書)、2004年。

- 原田多加司 『古建築修復に生きる-屋根職人の世界』吉川弘文館、2005年。

- 原田多加司 『職人暮らし』筑摩書房、2005年。

- 後藤治・藤田盟児・光井渉、「平安時代造営文書による寝殿造附属屋の復元」『建築史学16号』建築史学会、1991年。

- 後藤治『日本建築史』(建築学の基礎6) 共立出版、2003年。

- 溝口正人、「白河院御所六条殿寝殿の柱間寸法について」『東海支部研究報告1993年2月』日本建築学会、1993年。

- 高橋康夫『物語・ものの建築史-建具のはなし』鹿島出版会、1985年。

- 高橋康夫 「町屋」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。

- 小泉和子『家具と室内意匠の文化史』法政大学出版局、1979年。

- 小泉和子 「絵巻物に見る中世住宅の寝場所」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。

- 小泉和子 「記号としての竹の縁と柱」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。

- 小泉和子『室内と家具の歴史』中央公論新社、2005年。

- 小泉和子編『図説日本インテリアの歴史』河出書房新社、2015年。

- 小沢朝江・水沼淑子『日本住居史』吉川弘文館、2006年。

- 上村和直「法住寺殿の成立と展開」『研究紀要』第9号、京都市埋蔵文化財研究所、2004年。

- 上島享 「大規模造営の時代」『中世的空間と儀礼』(シリーズ都市・建築・歴史第3巻)東京大学出版会、2006年。

- 西 和夫『図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか』彰国社、1990年。

- 石田潤一郎『物語・ものの建築史-屋根のはなし』鹿島出版会、1990年。

- 川上貢、「間面記法の崩壊」(初出1960)『日本建築史論考』中央公論美術出版、1998年。

- 川上貢(初出1967)『新訂・日本中世住宅の研究』中央公論美術出版、2002年。

- 川上貢 「紙障子と板戸」『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。

- 川本重雄 「寝殿造の歴史像」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号) 古代学協会、1987年。

- 川本重雄 「対屋考」(初出1988)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。

- 川本重雄 「貴族住宅」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。

- 川本重雄・小泉和子編『類聚雑要抄指図巻』中央公論美術出版、1998年。

- 川本重雄(初出2005)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。

- 川本重雄、「寝殿造の柱問寸法~変化とその意味」『日本建築学会計画系論文集・713号』日本建築学会、2015年。

- 川本重雄、「寝殿造の成立と正月大饗」『日本建築学会計画系論文集・729号』日本建築学会、2016年。

- 前田松韻 「寝殿造りの考究」『建築雑誌』41(491)、日本建築学会、1927年。

- 太田静六、「東三条殿の研究」『建築学会論文集』21号、日本建築学会、1941年。

- 太田静六 「堀河殿の考察」(『寝殿造の研究』再録)『建築学会論文集』26号、日本建築学会、1943年。

- 太田静六『寝殿造の研究』吉川弘文館、1987年。

- 太田博太郎 「藤原貴族の住生活」(初出1962)『日本建築史論集1-日本建築の特質』岩波書店、1983年。

- 太田博太郎 「書院造」(初出1972)『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』岩波書店、1984年。

- 太田博太郎 「日本住宅史」『建築学大系28』改訂増補(新訂再版)彰国社、1976年。

- 太田博太郎『日本建築史論集1-日本建築の特質』岩波書店、1983年。

- 太田博太郎『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』岩波書店、1984年。

- 太田博太郎『日本建築史序説』(増補第二版) 彰国社、1989年。

- 中村雄三 「鉋の起源と変遷について」 『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。

- 田辺泰(初出1929)『日本住宅史』雄山閣出版、1935年。

- 藤田勝也 「「対屋考」-中世的対屋成立序論-」『日本建築学会計画系論文報告集』No.425 日本建築学会、1991年。

- 藤田勝也・古賀秀策編『日本建築史』昭和堂、1999年。

- 藤田勝也『日本古代中世住宅史論』中央公論美術出版、2003年。

- 藤田勝也 「平安京の変容と寝殿造・町屋の成立」『古代社会の崩壊』(シリーズ都市・建築・歴史 第2巻)東京大学出版会、2005年。

- 藤田勝也 「寝殿造と斎王邸跡」『平安京の住まい』京都大学学術出版会、2007年。

- 藤田勝也 「寝殿造とはなにか」『平安京と貴族の住まい』京都大学学術出版会、2012年。

- 藤田勝也 「平安・鎌倉時代の織戸、織戸中門」『平安京の地域形成』京都大学学術出版会、2016年。

- 藤田盟児 「藤原定家一条京極邸の建築配置について」『日本建築学会学術講演梗概集1990』日本建築学会、1990年。

- 藤田盟児 「主殿の成立過程とその意義」『中世的空間と儀礼』(シリーズ都市・建築・歴史 第3巻) 東京大学出版会、2006年。

- 飯淵康一 「貴族住宅構成要素の発生」(初出1985)『続・平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2010年。

- 飯淵康一 「寝殿造の変遷及びその要因について」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号)古代学協会、1987年。

- 飯淵康一 「寝殿造に於ける主人の出口」『日本建築学会計画系論文集・477号』日本建築学会、1995年。

- 飯淵康一『平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2004年。

- 福山敏男著作集5『住宅建築の研究』中央公論美術出版、1984年。

- 平井聖『日本住宅の歴史』日本放送出版協会、1974年。

- 堀口捨己(初出1943)『書院造りと数寄屋造りの研究』鹿島出版会、1978年。

- 堀口捨己・川上貢・村田治郎他『建築史』オーム社、1970年。

- 阿部猛他編『平安時代儀式年中行事事典』東京堂出版、2003年。

- 福山敏男・川上貢編著『建築史図集(日本編)』学芸出版、1964年。

- 金春国雄編『建築大辞典』彰国社、1974年。

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』吉川弘文館、1999年。

- 吉岡幸雄『日本の色辞典』紫紅社、2000年。

- 新建築学大系編集委員会『新建築学大系2・日本建築史』彰国社;、1999年。

- 竹中大工道具館・文、安田泰幸・画『水彩画で綴る大工道具物語』(竹中大工道具館収蔵品)、朝倉書店、2009年。

- 京都市埋蔵文化財研究所『増補改編鳥羽離宮跡1984』(財)京都市埋蔵文化財研究所、1984年。

- 日本建築学会編『日本建築史図集』(新訂第三版)彰国社、2011年。

- 京都市埋蔵文化財研究所『平安京右京六条一坊 -平安時代前期邸宅跡の調査』(財)京都市埋蔵文化財研究所、1992年。

史料

[編集]- 神宮司庁 蔵版(初出1896)『古事類苑・居處部』吉川弘文館、1969年。

- 竹内理三編『平安遺文』東京堂出版、1974年。

- 沢田名垂 「家屋雑考」『百家説林正編下』吉川弘文館、1905年。

- 「海人藻芥」『群書類従 第28輯』続群書類従完成会、1933年。

- 「看聞御記・上」『続群書類従 補遺3訂正3版』続群書類従完成会、1958年。

- 日本思想大系23 「作庭記」『古代中世芸術論』岩波書店、1973年。

- 「三条中山口伝」『続群書類従 第33輯上』続群書類従完成会、1933年。

- 史料大成19『山槐記』内外書籍、1935年。

- 史料大成『中右記』内外書籍、1935年。

- 「富家語談」『続群書類従 第32輯上』続群書類従完成会、1925年。

- 史料通覧『兵範記』日本史籍保存会、1915年。

- 「類聚雑要抄」『群書類従 第26輯』続群書類従完成会、1929年。

古典文学

[編集]- 日本古典文学大系21『大鏡』岩波書店、1965年。

- 日本古典文学大系75.76『栄花物語・上下』岩波書店、1959年。

- 日本古典文学大系84『古今聴聞集』岩波書店、1966年。

絵巻

[編集]- 小松茂美 日本の絵巻8『年中行事絵巻』中央公論社、1987年。

- 小松茂美 日本の絵巻10『葉月物語絵巻 枕草子絵詞 隆房卿艶詞絵巻』中央公論社、1988年。

- 小松茂美 日本の絵巻19『西行物語絵巻』中央公論社、1988年。

- 小松茂美 続日本の絵巻1『法然上人絵伝』中央公論社、1990年。

- 小松茂美 続日本の絵巻9『慕帰絵詞』中央公論社、1990年。

- 小松茂美 続日本の絵巻18『男衾三郎絵詞・伊勢新名所絵歌合』中央公論社、1992年。

- 小松茂美 続日本の絵巻22『松崎天神縁起』中央公論社、1992年。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 「寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から」、京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館

- 「法住寺殿の成立と展開」、 京都市埋蔵文化財研究所

- 『平安京右京六条一坊 -平安時代前期邸宅跡の調査-』、京都市埋蔵文化財研究所、京都市埋蔵文化財研究所調査報告第11冊

![472:『類聚雑要抄巻二』 東三条殿寝殿指図[110]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/G472-SDN_12-zyu04.jpg/150px-G472-SDN_12-zyu04.jpg)

![474:『山槐記』にある飛香舎の指図[111]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/G474-SDN_012-01.jpg/150px-G474-SDN_012-01.jpg)