和服

| 和服 | |

着物 | |

和服を着る女性 | |

| 日本語 | |

|---|---|

| 漢字 | 和服 |

| ひらがな | わふく |

和服(わふく)とは、日本在来の衣服のことで、近年では日本における民族服ともされる。着物(きもの)ともいう。洋服の対義語としても用いられる。

概説

[編集]- 和服という用語

「和服」は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に西洋の衣服つまり「洋服」に対して、「従来の日本の衣服」を表す語として生まれたレトロニムである。

服飾史学者の小池三枝によれば、「着物」は元来「着る物」という意味であり、単に「衣服」を意味する語であった。しかし幕末に洋服が移入して以降、「西洋服」・「洋服」と区別して、「従来の日本の衣服」を(レトロニムで)「日本服」・「和服」と呼ぶようになり、さらに「着物」の語にも置き換えられるようになった。時代が進み、明治時代になると日本人は日常生活で頻繁に洋服が用いられるように、「着物」から「着る物」という本来の意味は薄れていき、「和服」の意味が濃くなっていった。現代での「着物」という語は専ら「和服」を意味し、狭義には一定の形式の和服(着物と羽織という場合の着物、つまり長着)を指す言葉に移りつつある[1]。それと同時に、「洋服」が「着る物」の意味で使われるようになった。

日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりも前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物 (kimono) が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。kimono は、日本の和服だけではなく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指すこともある[要出典]。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンの解説によると"kimono"は「和服」ではなく「着物風の婦人用化粧着」[注釈 1]というものを表わす英単語として使われ、さらに「着物姿の」という意味で"kimonoed"と単語の活用がなされる場合がある[2]。

呉服という呼び名については、これは和服用の織物の呼称の一つで、特に絹織物を指す語である[3][4][5]。もともとは絹織物を指す語として、綿織物・麻織物を指す「太物(ふともの)」と区別されていたが、現在は和服用の織物の総称としても使われている[3][4]。

- 和服の、世界の衣服の中での位置づけと特徴

そもそも衣類を大きく分類すると、懸衣型(けんいがた)、寛衣型、窄衣型(さくいがた)の3種に大別できる[6]。 懸衣型とは布を裁断したり縫ったりすることなく、身体に懸(か)けたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。寛衣型とは緩やかなワンピース形式の衣服。窄衣型(さくいがた)とは、身体にぴったり合うように(曲線的に裁断したり縫ったりして、立体的に)「仕立てた」衣服。これら3種がさらにそれぞれ2種類に分類されている[6]ので、それらの関係を以下に示す。

- 懸衣型(けんいがた):身体にかけたり巻いたりするだけで成り立つ衣服[6]。

- 寛衣型:緩やかなワンピース形式の衣服[6]

- 窄衣型(さくいがた):布を裁断したり裁縫したりして身体にぴったり仕立てた衣服[6]。窄衣型の典型は北方の寒帯地域にみられるが、活動に便利なので、部分的には温暖な地域でも着られた[6]。

つまり、和服は「寛衣型」の中の「前開き服形式」の衣服である。

洋服は曲線で裁たれたパーツを組み合わせ、立体的な身体に沿わそうと造形されるのに対し、和服は反物から直線で切り取ったパーツを縫い合わせた平面構成により造形される[7]。

歴史

[編集]簡史

[編集]古墳時代以前は確固たる資料が乏しいため、主に埴輪など出土物の形状から判断することになる。それによると筒袖、垂領という小袖系の着衣や袴の祖型ともいえる着衣が既に見える[8][9]。

奈良時代は上流階級が中国の唐朝に強い影響を受けた時代とされ、当時の唐の漢服の影響を受けたとみられる衣装が多い。また、衣服令として朝廷で着る服として、礼服・朝服・制服が定められている。一方で、庶民階級は簡素で働きやすい衣装を着るもので、この時代後も古代以来の上衣・袴形式のものを身に着けている[9][10]。

平安時代前期に遣唐使が廃止され唐が滅び、平安時代中期から後期以降はいわゆる国風文化が栄えた時代である。上流階級の間では十二単、束帯を始めとした新しい衣装が生まれた。下半身に袴等を着用し、上衣に複数の衣装を重ね着する豪華なものが多い。この貴族階級では小袖は単に上半身の下着として着用されていた[9]。一方で、平安、鎌倉時代で庶民階級では小袖が一般服であり、それを袴で括った上衣、袴形式等の簡素なものを身に着けていた[10]。また、庶民階級における小袖はさらに簡素に小袖一枚に腰帯を巻くだけというものが多くみられるようになる。これを小袖の着流しともいう。また、筒袖から詰袖に変化している[9][11]。例えば平安時代末期の伴大納言絵詞にある庶民の服装の女性の一部[11]や、大山寺縁起の稲作を行う女性たちである。労働者階級にとっては袴などは邪魔になることもあった[12]。もっともこの小袖が現代の着物のベースとなっていく。

鎌倉時代後半や室町時代以降になると、公家階級の弱体化が極に達し、さらに元々が平民に近い[注釈 2]武力集団である武士達が上流階級化することによって、従来の豪華な上衣がなくなっていき、最下層衣として着られていた小袖が表に現れ、庶民の間での小袖と一体化し、室町時代にはもっともシンプルで現代の着物のベースとなる小袖が生まれたと言える[9]。小袖に袴をつけたいわゆる小袖袴はこの時代略装として扱われ、後に正装となる[13]。例えば現代の男性向けの着物と言える羽織袴は、小袖袴に羽織をまとったものである[14]。また、ついには上流階級でも袴を取り去ってしまうようになり、上流下流問わず小袖の着流しは一般的な略装となっていく[15]。

江戸時代に入ると、太平の世に伴い女性ものの小袖もより多様な絵柄がついたり形状が変化したりと需要に応じて華やかに変化していく。袖丈が伸び、帯は長大化し、着崩れ防止のために歌舞伎で使われていた帯締めの転用により、現代みられる振袖となった。これらの経緯から現代の一般的な着物に至る。

縄文時代・弥生時代

[編集]縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。ただし、編布(アンギン、縄文期独自の編み物)の断片やひも付きの袋などの出土事例があり、カラムシ(苧麻)・アサ(麻)などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術はあったことがわかる。この編布から衣服が作られて着られていたと推測されている。

縄文時代には人形を模した土偶の存在があるが、土偶の造形は実際の身体装飾を表現したとは見なしがたい抽象文様で、実際の衣服の実態をどの程度反映しているかはっきりしない。

弥生時代の衣服についても、出土事例は少なく、『魏書』東夷伝の一部の「魏志倭人伝」によって推測されているのみである。魏志倭人伝の記述によると、倭人の着物は幅広い布を結び合わせている、男性は髪を結って髷にしているとある。

古墳時代・飛鳥時代

[編集]古墳時代の豪族たちの墳墓から発掘される埴輪は、当時の服装を知る貴重な資料である。古墳時代の日本人の服は男女ともに上下2部式であり(つまり、現代の洋服の「トップス」と「ボトムズ」のような上・下の構成であり)、男性は上衣と ゆったりしたズボン状の袴で、ひざ下をひもで結んでいる。女性は上衣と喪(裾の長いロングスカート)の姿である。襟は男女ともに左前の盤領(あげくび)という詰衿形式が多い。これらの服装は貴族階級のものと推測される[16]。

『日本書紀』によると、603年に、聖徳太子が、優れた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を定めている。これより上層階級は、隋の衣服令に従って中国大陸の漢服を模倣することになる[17]。

7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者達の報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽(さじん)、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。

奈良時代

[編集]奈良時代の服飾は中国大陸の唐の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に似ている部分が多い[18][19][20][21][22]。前合わせで帯を締める構成が基本となっているなど、基本的な構成にも似た部分がある。唐の礼制は日本の有職故実の一つの要素であった。

701年に日本で制定された『大宝律令』と、『大宝律令』を改めて718年に制定された『養老律令』には、衣服令が含まれていた。『大宝律令』と『養老律令』は現存していないが、『令義解』、『令集義解』から『養老律令』の内容が推定されている。

衣服令では朝廷で着る服として、礼服(らいふく)[注釈 3]、朝服(ちょうふく)、制服が定められている。礼服は、重要な祭祀、大嘗祭(おおなめのまつり,だいじょうさい)、元旦のときに着る服である。 朝服は、毎月1回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごと。[注釈 4]をするときと、当時公事と呼ばれたことを行うときに着る服である。制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行うときに着る服である。

礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違いがある。 武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれており、研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることが分かっている。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線を縫わない服で、後の時代の闕腋の袍(けってきのほう)と呼ばれる服と共通点がある。 武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。

また、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。これは後の時代の縫腋の袍(ほうえきのほう)と呼ばれる服の原形といわれている。

衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。

『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という一文がある。全ての人々は衿の合わせ方を右前(右衽)にしなさい、という意味である。これはその当時手本としていた中国において右前に着ることが定められたのでそれに倣ったものと言われている。

平安時代

[編集]大陸の服飾の影響を受けていた貴族階級では平安時代前期に遣唐使が廃止され、また、その後の国風文化の発展によって、脱却の進展と共に十二単、束帯といった新たな衣装を生み出し、いわゆる平安装束を形成していった。また、貴族の平安装束の中でも一部ではあるが、現在でも皇室の儀式等で着用されるものも存在する。

平安前期・中期の庶民の衣服についてはよく分かっていないが、後期に成立されたとされる伴大納言絵詞には庶民の姿が描かれている。男性の多くは水干姿で、袴は膝下までの丈である。女性は広袖や小袖の着流しで、腰布を巻いた姿も見られる[23]。

鎌倉・室町時代

[編集]庶民が着ていた水干が基になって直垂(ひたたれ)ができた。鎌倉時代、直垂は武家の礼服になった。室町時代へ入ると直垂は武家の第一正装となった。

女性用の衣服も簡易化の一途をたどり、裳(も)は徐々に短くなり袴へと転化し、やがて無くなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて着る打掛ができた。

江戸時代前期

[編集]江戸時代になると一層簡略化され、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)とを組み合わせた裃(かみしも)が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。

帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。

明王朝の末期では、中国人の朱舜水が日本に亡命し、徳川光圀の依頼で、朝服・角帯・野服・道服・明道巾・紗帽・幞頭を描いて教えて、徳川光圀は自分を「朱舜水門の人」と呼んだ。徳川光圀が記した「礼儀類典図絵」と「大日本史·礼楽志」では、奈良時代の服装体系や天子・皇后・親王・武官の服装について詳細に研究し、日本の現代にまで通じる礼装体系にまとめた。

京都の西陣織は、大阪港に住む明王朝の織り技術から、金襴・錦・唐織り・緞子・紋紗・縮緬・刺繍などの様々高度な織造技術を学び続け、西陣の唐織りは大幅に改良した。西陣野本氏は蜀錦を模した5色の糸を織り、花や鳥、などの様々な図形を作り、字画装業は唐織りを開発した。京都の西陣織りは今でも唐織りの中心である。

江戸時代後期

[編集]鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な縮緬を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて天明の大飢饉が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。下町には端切屋の行商がたびたび訪れ、庶民は買い求めた端切れの布で補修しながら大切に衣装を使用した[24]。印籠が着物に合わせる男性用の装身具として流行していたが、江戸時代後期はその美的価値の高まりから収集品としても流行するようになった。

女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。

1864年には、禁門の変を理由に長州征伐の兵を挙げた幕府が、その時の軍服を西洋式にすることを決め、小伝馬町の商人である守田治兵衛が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが最初だといわれる。

明治・大正時代

[編集]明治時代になると、明治維新により「殖産興業」という政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなり、女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。

明治時代以降、華族(大日本帝国憲法下での貴族制度)や西洋人と接する機会の多かった人々の間では比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進展した科学技術を習得し近代化を目指す意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識や執着などから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服が作られるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、元々着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。

洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使用された。小規模ながらも各地に洋服の貸し出し店や洋服販売店ができるようになった。女性は和服が主で、宮中でも小袿や袿袴だった。

1871年(明治4年)に陸軍や官僚の制服を西洋風に改めることを定めた明治天皇の勅諭(太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」)が発せられた以後、警察官・鉄道員・学校教員などが順次服装を西洋化していった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務付けられたが、このときの軍服は洋服である。また陸軍の軍服を規範に作られた詰め襟の洋服である学生服が男子学生の制服として採用された。

1872年(明治5年)に太政官布告で「大礼服並上下一般通常礼服ヲ定メ、衣冠ヲ祭服トナシ、直垂、直衣、裃等ヲ廃ス」として和服は祭事のみで、洋服が正式になった[25]。

1881年(明治14年)に勅任官、奏任官の夫人に対し袿袴の制に定められ、大正期末頃までは袿袴を着用する人が多かった。臣下の女性にとって洋服は高価なため[25]。

明治・大正時代には、女学生の間に行灯袴などの袴姿が流行した。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用されている。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。

この頃、日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性達がいた。1922年(大正11年)5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行っていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べ、また嘉悦孝子は『經濟改善 是からの裁縫』(けいざいかいぜん これからのさいほう、日本服装改善会出版部、1922年)の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いている。

1923年(大正12年)の関東大震災では、身体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年(大正13年)に「東京婦人子供服組合」が発足し、女性の服装にも西洋化が進むことになる。

男性の洋装は正式なものとして認められたが、女性の洋装化はすすまなかった。当時衣服は家庭であつらえるものであったが洋裁の知識はまだ普及しておらず、社会の洋風化に洋服の供給が追いつかなかったためである。一方で女性の社会進出も進み、普段着とは違う「外出着」の需要が高まった。また、身分制度の撤廃に伴って庶民に課せられていた衣料素材の制限がなくなったことから、和服においても、それまで無地や地味な色の縞模様などばかりであったのが、大正末期から昭和初期にかけて、華やかで自由な色柄のものが広く着用されるようになった。第一次世界大戦後の国内の好景気も相まって、金糸や銀糸、漆糸を用いたものも登場した[26]。

昭和(戦前・戦中)

[編集]1881年(明治14年)から1945年(昭和20年)頃まで、日本の女子教育では、和服などの布製品を作るための裁縫の授業が必修課目であった[注釈 5]。家中の着物や布団などを仕立て、繕うことは、家庭において女性が担う重要な家事とされていたため、女性には和裁の基本的な技術が必須とされたためである。

1935年にアメリカ合衆国のデュポン社は、ナイロンという化学繊維を合成することに成功し、1939年頃からナイロンが工場で大量生産されるようになった。ナイロンは絹の代替品として使われたため、対外的な日本の絹糸・絹製品の輸出は減少していった。

1938年(昭和13年)、『婦人公論』の誌上で、非常時女子服のコンテストが行われた。

1939年(昭和14年)11月14日から同年12月10日まで、日本政府は男性用の国民服の様式の案を広く一般から懸賞を付けて募集した。応募された案の審査が行われ、意見交換や様式の変更がなされた後、1940年(昭和15年)7月6日、「奢侈品等製造販売制限規則」が公布され、同年7月7日に施行される(通称「七・七禁令」)。絵羽模様のもの、刺繍、金銀糸を使用したもの、紬でも高価なもの等が贅沢品とされ、禁止される。これにより、白色の半衿が流行する。

1940年(昭和15年)11月2日に日本政府(当時近衛文麿首相、第2次近衛内閣)は、「国民服令」という勅令を施行した。その国民服令の中で、男性用の正装の衣服として、国民服を定義した。国民服は洋服である。国民服は、正装かつ礼服であり、背広服を着るような場面で着る服だと決められた。それ以外のときは、国民服を着る義務はなかった。結婚式の新郎が正装するときや葬式に出席するときは、男性は国民服で礼装した。

国民服は民間業者により大量生産され、国民服配給会社により配給された。裕福な男性の中には個々の体型に合わせて採寸して国民服が仕立てられたこともあった。大日本国民服協会は、国民服の日本国民への普及を目的とし、『国民服』という定期刊行物を出版、配布した。1945年(昭和20年)の終戦までの間、生産される男性用の衣服は国民服ばかりになっていた上、本土決戦の機運が高まり、強制されなくても国民服を着ざるをえない男性が増えていった。

また、日米開戦翌年の1942年(昭和17年)に厚生省(現在の厚生労働省)は、女性用の新しい様式の服を婦人標準服と名付けて発表した。この目的の1つは、材料の布の節約である。婦人標準服に関する公的な文書として残されているのは、婦人標準服を定める前に書かれた次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」だけである。これは、どのようなデザインの婦人標準服が望ましいのかが書かれている文書であり、具体的なデザインを決めた文書ではない。6番目の項目には、「婦人標準服の制作が各家庭で行われることを前提にして、婦人標準服のデザインを決めるべきである」という旨の記述がある。

婦人標準服には、洋服の特徴を持つ「甲型」というタイプと、和服の特徴を持つ「乙型」というタイプがあり、それぞれに、いくつかの様式の服の形が決められた。甲型には、上半身を覆う服とスカートに分かれている様式と、裾がスカート状のワンピース型の様式があった。乙型の様式の1つに、和服を上半身と下半身に分けて、袖丈を短くしたものがあった。これは、上下に分かれたツーピース型の和服である。 「活動衣」と呼ばれる実用性を最優先させた様式もあり、甲型の下半身はスラックス型で、乙型の下半身は、もんぺである。もんぺは袴の一種で、1930年代頃までは、北海道・東北地方で、防寒用、農作業、または普段着として使われていた。もんぺの腰の部分にゴム紐がないのは戦争のせいでゴムが足りなくなったからだという説があるが、元々もんぺはゴム紐ではなく布の紐で腰を結ぶ服だった。

婦人標準服は、国民服のように大量生産されることも、大量に配給されることもなく、各家庭で余剰布や古着を原料として、自家裁縫で婦人標準服に作り替え、自身や家族の服として着るという形だった。着用や制作が強制されることはなく、各家庭の判断に委ねられていた。そのため、婦人標準服とは少し違う個性的なデザインの服も作る人もいた。婦人雑誌などの付録では「有事特別付録」と称して標準服の型紙が付いた号も出版されている。

婦人標準服はほとんど普及しなかったが、1940年(昭和15年)頃から、女性が家の外で作業するときに、もんぺが政府から推奨される機会は徐々に増えていった。防空演習への参加時には、女性はもんぺなどの活動的な衣服の着用が推奨されたため、多くの女性が参加時にもんぺを着用した。米軍が日本本土の上空から、民間人をも攻撃対象にして空襲を行う頻度が多くなり、1945年(昭和20年)の終戦前頃は、地域によってはほぼ毎日、空襲による被害を受けるようになっていった。民間人が空襲の被害を受けることが多くなるにつれて、多くの女性がもんぺまたはスラックスを履くようになった。

中山千代が、『日本婦人洋装史』で次のように書いている。「筆者の戦時生活体験にも、婦人標準服は甲型も乙型も着用しなかった。周囲の女性たちも同様であって、標準服両方の着用は、ほとんど行なわれていない。政府の意図した婦人標準服による日本精神の具現は、成功しなかった。しかし、日本本土空襲が始まると、すべての女性はズボンまたはモンペを着用した。これらは婦人標準服の『活動衣』に指定されていたが、婦人標準服として着用されたのではなかった。決戦服と呼ばれたように、絶体絶命的に着用しなければならない服装であった。」

1943年(昭和18年)6月4日に、戦時衣生活簡素化実施要綱が日本の政府(当時東條英機首相、東條内閣)で閣議決定された。本要綱の目的は、日本の国民の衣服を簡素化することと、繊維製品の使用の無駄を省き節約することだった。本要綱そのものは、法的な強制力がない努力義務のガイドラインのようなものであるが、後に戦時衣生活簡素化実施要綱を推進するための法律が制定される。本要綱では、男性用の衣服を新しく制作するときは、色は自由とし、形は、国民服の乙号のタイプか、これに似たものに限定することとした。男性の小学生以外の学生・生徒の制服を新しく制作するときは、国民服の乙号を作ることとした。男性の小学生の制服は規制しないこととした。専門学校以上の女性の学生・生徒の制服を、なるべく婦人標準服に変えてもらうよう働きかけることとした。華美を追求しないものの、女性の美しさを失わない婦人標準服が、大人の女性達の間で普及するように、政府が努力することとした。既に所有している服の着用の禁止や、婦人標準服やもんぺの着用の強制、衣料切符の献納の推奨する記述はない。

しかし、大日本婦人会が定めた「婦人の戦時衣生活実践要綱」は、新調見合せ・婦人標準服着用・衣料切符の節約などの内容が盛り込まれている。戦争が長期化するにつれ、衣料切符で新品の衣類を入手することは、極めて困難になっていった。

1943年(昭和18年)6月16日に日本の政府(東條内閣)は、1940年(昭和15年)11月2日制定の国民服令を緩和する国民服制式特例という勅令を(昭和天皇の名により)施行した。国民服制式特例の第1条により、礼装しない場合の国民服の上衣の色の指定はなくなり、礼装する場合の国民服の上衣と外套の色は、茶褐色、黒色、濃紺色、または白色のいずれかでよいとされた。ただし、上衣と外套の白色を選べるのは暑い地方や暑い夏の時期に限られた。

この頃には大日本婦人会が「女は元禄、男は筒袖」をスローガンとして、着物の袖丈を短くする運動を行った。

1944年(昭和19年)10月30日に小磯内閣(小磯國昭首相)下で、皇室令8号「女子の宮中新通常服」で宮中服を制定。元禄袖の上衣に行灯袴、足元はパンプス。海外からの輸入が禁止され洋服生地が入らなくなり、無地の和服地で上下が一反分で作れ、帯が無く簡単に着られた。1940年(昭和15年)の男子の国民服が制定、1942年(昭和17年)の婦人標準服として腰丈の着物ともんぺが制定され、国民と共にある皇室で国民生活に配慮し宮中服が考案された。皇族妃以上は紋緞子、女官以下は綸子を礼装に、平常時は皇族妃も紋綸子または洋服地[27]。

戦後

[編集]第二次世界大戦が終わった1945年以降の女性達は、空襲がなくなったので、所持していたが着られなかった和服を着るようになった。終戦直後にはもんぺを着る女性も多くいたが、貧しさと戦争を思い出させるもんぺはすぐに廃れていった。

第二次世界大戦後も時世に配慮し宮中服は続き、1951年の貞明皇后の崩御時も香淳皇后以下の妃は黒の宮中服で臨んだ。その後、打掛のような「お掛け」が香淳皇后から直宮の3妃に送られ、新年祝賀の行事は白羽二重の着物の上に、帯留なしで少し細い丸帯を文庫結びし、その上から「お掛け」を羽織り、手には象牙の扇子を持たれる礼装が続く。1954年7月1日「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」により、宮中服、お掛けなど戦中の服制を含む明治以来の服装令は廃止される[28]。

しかし、和服が高価であり着付けが煩わしいことなどが原因となってか、安価で実用的な洋服の流行には敵わず、徐々に和服を普段着とする人の割合は少なくなっていった。ただし、1965年から1975年頃までは、和服を普段着として着る女性を見かけることが多かった。その頃に和服の人気を押し上げ、流行させたのはウールで仕立てられたウール着物である。ウール着物は色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として日本中の女性の間で流行となった。しかし、その後も和服ではなく洋服を着る人の割合が増え、呉服業界(呉服業界とは、和服・反物の生産・販売(呉服商等)の産業のこと)は不振に追い込まれた。呉服業界が、販売促進の目的で、種々の場面で必要とされる和服の条件というような約束事を作って宣伝した。このため、庶民は「和服は難しい」というイメージをより強く持つようになった。この結果、呉服業界はさらに不振になり、反物など織物生産を担う業界の倒産が相次いだ。

1960年代までは自宅での日常着として和服を着る男性も多く存在し、当時の映画・漫画などでの描写からもうかがえるが)、次第に姿を消していった。またこの頃にはモータリゼーションが始まるが、運転には不向きだった。女性の和服は「おはしょり」(腰の部分の折り上げ)があるため身長の高低にあまり関係なく世代間で譲り渡すことができるのに対し、男性の和服は対丈(おはしょりを作らない)で着やすい反面、身長が合わないと他人から譲り受けることができない。そのため、戦後世代の男性が戦前・戦中世代の和服を譲り受けることができず、日常着としても着られなくなった。

1960年代の欧米の文化人やミュージシャンの間では、東洋的な思想や宗教が流行したことがあり、中には着物(あるいは着物など東洋の民族衣装に似せてデザインした前合わせの服)を着る者も見られた。ロックギタリストのジミ・ヘンドリックスなどが代表例。着物などに似せた東洋風の服は欧米では「kimono」と表記され、フランスやスペインでは「キ・モ・ノ」と発音されるが、英語では「カイモノ」「カィモノ」「カモノ」などと発音される。

平成以降

[編集]日常的に和服を着る女性を見かける機会は少なくなった。 テレビドラマ『名古屋嫁入り物語』に見られる嫁入り家具の引き出しに和服を入れて嫁ぐ風習も、2000年代以降は廃れつつある。夫婦共働きで女性が和服を着る機会も洋装で済ますので、昭和時代までは質草になった和服の需要が減少。和服リサイクル業者の買取価格も、新品購入価格の100分の1以下に査定されるので、嫁入り道具に和服を持参する女性が少なくなった。

ただし1990年代後期からアンティーク着物(昭和初期以前のもの)やリサイクル着物(昭和中期以降)を扱う店が激増し、雑誌を火付け役として女性の間で徐々に着物ブームが起こってはいる。これまでと異なるのは、従来の約束事にこだわらず洋服感覚で着る人が増えたことである。洋服地で着物や帯を作ったり、洋服と重ね着したり、足下にパンプスやブーツを履いたり、帯揚げにレースを使うなど新鮮な着こなしが楽しまれている。

また冠婚葬祭(お宮参り・七五三・成人式・卒業式・結婚式といった行事)に限れば着用する女性はいる。浴衣については、花火大会・夏祭りの衣装としては浸透しており、平成期になって柄・素材とも多彩になり、かつての「湯上がり着の延長」だった時代とは見違えるほど鮮やかでファッション性も高く、「ギャル浴衣」なども登場している。デパートなどは開放的な水着ファッションと、隠して魅せる浴衣という二本柱で夏の商戦を仕掛けている。 女児用の浴衣として浴衣の上着に膝丈スカートを合わせた浴衣ドレスというものが出てきた。

2018年の経済産業省による調査で、20歳代女性の73%が「着物を着てみたい」と回答するなど潜在的需要はあるものの、希望購入価格帯は「5万円以下」が最多で、着物販売業者の中心価格帯(10万-30万円)より低い。コンサルタントの分析によると、女性用振袖については「レンタル5割、購入3割、親から受け継ぐ娘が2割」程度であるという。昔からあった古着店に加えてレンタルも広がっており、新品の着物を生産・販売する事業者は苦しい状況にある[29]。企業がレンタル専用の在庫を持つ以外に、個人が持つ着物の他人への貸し出しを仲介するシェアリングも行われている[30]。

ファッションとしての浴衣は男性にもある程度着られているが、女性ほど一般的ではない。また、日常的に和服を着る男性は、女性と比べて少なく、作務衣や甚平が仏教の僧侶などや職人など少数の男性に好んで着られているほかは、ほとんど見かけなくなっている。一方で、男性の和服着用を推進する運動も、インターネットなどを中心に一部で起こっている。

上記のような状況に対応して、和服業界も、デニム生地など[31]現代の生活で着やすいような伸縮・撥水性に優れた生地を使ったり、洋服や革靴と合わせやすいデザインにしたりする商品を開発・販売して、需要の開拓を図っている[32]。

基本的に着物は手縫いで作られるが、近年では浴衣を初めとしてミシン縫製のものも増えている。和裁人口の減少により、従来の手縫いが要求される場合にはベトナムで縫製されることも増えている[33]。また、大島紬には韓国製のものも存在する。

宮中では答礼晩餐会(リターンバンケット)や園遊会では(男性はドレスコードで、燕尾服やタキシードやモーニングコートなどの洋服、と定められているが)女性皇族は和服礼服を着られるが、(女性の衣服については)明治以来「洋服が和服より格上」という認識は変わっていない[34]。

- 文化服装学院朝日真専任教授は「小学生の卒業式で袴がはやりだしたのは5年ほど前から(2019年当時)。大学の卒業式で袴が流行したのが1990年代そのころの女子大生の子どもが小学校を卒業するようになった最近のこと。」着物業界にとって 少子化により「成人式での需要」が減り、新たなターゲットが(制服のない)「小学校の卒業式」だった[35]。

和服の種類

[編集]現在の和服には、大人の男性・女性用・子供用がある。男性用と女性用の和服のそれぞれに、正装・普段着・その間の服がある。基本的に男女両用の和服はないが、本来男性用とされていた和服を女性も着るようになるという現象は歴史上しばしばある。羽織などは明治期以降一般化しているし、現代では法被や甚兵衛なども女性用がある。

女性用の正装の和服

[編集]正装用の着物は、原則的に結婚式・叙勲などの儀式・茶会など格の高い席やおめでたい儀式で着用される。

戦後、マスメディアの発達に伴い、正装のルールが全国規模で統一され始め、合理化もされた[36]。 例えば留袖や訪問着などの格の高い礼装は本来は丸帯であったが、現在丸帯は花嫁衣裳と芸者の着物に残るくらいで一般にはあまり用いられなくなり、戦後は主に袋帯が用いられている。

現代の格の高い正装用の着物には、絵羽模様(えばもよう)によって柄付けがなされている。絵羽模様とは、反物を着物の形に仮縫いした上に柄を置くように染めた模様で、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるような模様に染めたものである。

おめでたい場所に着る礼装用の着物の模様には、縁起の良いもの、七宝・橘・鳳凰・鶴・亀などの「吉祥模様」や、昔の貴族のような豪華で華やかな模様、檜扇・宝舟・貝桶・御殿・薬玉などを表した「古典模様」が使われていることが多い。あまり趣味性の強い柄は改まった席には向かないとされる。

- 黒留袖

- 既婚女性の正装。生地は地模様の無い縮緬が黒い地色で染められており、五つ紋(染め抜き日向紋)をつける。絵羽模様は腰よりも下の位置にのみ置かれている。

- 色留袖

- 黒以外の地色で染められた留袖。本来は既婚女性の正装であったが、最近では未婚の女性に着用されることも多い。生地は縮緬だけではなく、同じ縮緬でも地模様を織り出したものや綸子を用いることもある。黒留袖は五つ紋であるが、色留袖の場合五つ紋だけではなく三つ紋や一つ紋の場合もある。宮中行事では黒が「喪の色」とされており黒留袖は着用しない慣例になっているため、叙勲その他の行事で宮中に参内する場合、色留袖が正式とされている。黒留袖は民間の正装とされている。

- 振袖

- 主に未婚女性用の絵羽模様がある正装である。五つ紋を入れる場合と入れない場合があり、後者は格の高い場へ着用して行くのは望ましくない。袖の長さにより、大振袖、中振袖、小振袖があり、花嫁の衣装などに見られる袖丈の長いものは大振袖である。近年の成人式などで着用される振袖は中振袖となっている場合が多い。絵羽模様に限らず小紋や無地で表された振袖も多い。

- 訪問着

- 女性用(未婚、既婚の区別なし)の絵羽模様がある正装である。紋を入れる場合もある。生地は縮緬や綸子・朱子地などが用いられることが多いが、紬地で作られたものもあるが、紬はあくまでも普段着であるため、訪問着であっても正式な席には着用できない。

- 喪服

- 五つ紋付き黒無地。関東では羽二重、関西では一越縮緬を使用することが多い。略喪服と言って、鼠や茶・紺などの地味な地色に黒帯を合わせる喪服もある。略喪服(色喪服)は参列者及び遠縁者など血縁の近さ遠さによって黒喪服を着るのが重い場合や、年回忌の折に着用する(通常は三回忌以降は略喪服を着ることが多い)。古来は喪の礼装であるため、長着の下に留袖と同じく白い下着(重ね)を着ていたが、現在では礼装の軽装化と「喪が重なる」と忌むことなどもあり下着は用いられないのが一般的である。未婚、既婚、共に着用するものである。本来は白いものであった(現在でも白い喪服を用いる地方もある)が、明治以降黒=礼装の色と定められたことと、洋装の黒=喪という感覚の影響で現代では黒が一般的である。

- 付け下げ

- 訪問着を簡略化したもので、絵羽模様ではなく、反物の状態のまま染色し、縫うと訪問着のような位置に柄が置かれるものである。一見訪問着と見まがうものもあるが、訪問着との大きな違いは柄の大きさや縫い目での繋がりの他、八掛(裾回し)が表地と同じもの(共裾)ではなく、表との配色が良い別生地を用いている点である。略式礼装に当たるため儀式などの重い席には着用されることが少ないが、趣味性の強い柄付けや軽い柄付けの訪問着より古典柄の付け下げの方が格が上とされる。一般的な付け下げは儀式ではないパーティーなどで着用されることが多い。

- 袴

- 女性用の袴は女学生や教師の正装の一つとされる。明治・大正時代に、学校で日常的に着る服として女学生の袴姿が流行したことが、日本の文化として定着した。現在でも入学式・卒業式などの学校の儀式で袴は正装として着用されている。

女性用の普段着の和服

[編集]男性用の正装の和服

[編集]なお、江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用し、くだけた場でも裃を着ていた。

男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。紋が付いた服(紋付)を着用する場合、足袋の色は白にする。草履を履くときは畳表のものを履く。履物の鼻緒の色は、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。小物の色も同様に、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。正装の度合いについては羽二重、お召、無地紬の順で格が下がる。羽織を着るべき場面か、着なくてもいい場面かの判断は、洋服の背広やジャケットの場合に類似する。なお、茶会では羽織は着用しない。

また、紋の数や種類によっても挌が決まるので正式な黒紋付として黒羽二重に紋を付けるときは、日向紋を5つ付ける。無地お召や紬などにも紋を付けるが、この地で五つ紋をつけて正装として着ることはしないので、現在ではこの地の場合は染め抜きではなく陰紋として刺繍などで付けることが多く、その数も三つ紋か一つ紋になることが多い。

現在の男性用の正装の和服を特徴づけるのは、長着、羽織、および袴である。アンサンブルは、和服の正式な用語としては「お対(おつい)」と言い、同じ布地で縫製 した長着と羽織のセットを指す言葉である。しかし、長着と羽織に違う布地を使って、男性用の正装の和服として長着と羽織をコーディネイトした服をセットで「アンサンブル」と称して販売されていることは多い。

正式な場所での男性の正装の着用には必ず袴を着用する。男性の袴は「馬乗り袴」と言って洋服のズボンのように左右に脚が分かれているものが正式であるが、女性の袴と同じように分かれていないスカート状の「行燈袴」もある。厳密には袴にも夏用と冬用の区別はあるが、着物の袷のように裏を全体に付けることはないので地の薄さと密度によって区別されている。現在ではあまりこの別を意識することはなくなっている。

正装として黒羽二重五つ紋付を着る場合、本来であれば長着の下に女性の留袖と同じく「白の重ね」を着るのであるが、現在ではこの風習はあまり見られず花婿の衣装に「伊達衿」として白の衿をつけることに残っているのみである。

男性用の普段着の和服

[編集]男性用の普段着の和服には色無地・浴衣・作務衣・甚平・丹前・法被(はっぴ)などが含まれる。男性用の普段着の和服では、羽織は着なくてもよい。戦後ウールの着物の流行により、くだけた普段のくつろぎ着としてウールのアンサンブルが用いられるようになり、気軽な訪問には用いられるが本来であれば自宅用として着用するのが望ましいものである。

結婚式での新郎新婦の和服

[編集]江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用した。また商家の女性であれば本来は懐剣や角飾りは不要である。

和裁(和服裁縫)

[編集]和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。

衣服の様式を表す言葉

[編集]和服の特徴を表す言葉を中心に、衣服の様式を表す言葉をここに集めた。

袖

[編集]- 広袖(ひろそで)

- 大袖(おおそで)ともいう。広い袖口。

- 小袖(こそで)

- 小さい袖口。または、小さい袖口がある服。

- 小袖は現代の長着の元となった和服といわれている。

- 平安時代後期に公家は、袖口が大きい服を大袖と呼び、大袖に対して袖口が小さい服を小袖と呼んでいた。大袖と小袖は、袖の面積ではなく、袖口が大きいか小さいかを表わす言葉である。

- 平安時代の後期から、公家が肌着として着ていた小袖に華やかな色を付けるようになったといわれる。肌着なのに華やかにした経緯はよく分かっていないが、襟と首の間から肌着が少し見えるからという説がある。武士や庶民が既に着用していた服は、公家が肌着として着ていた小袖と形が似ていたらしく、武士や庶民は既に自分達が着ていた服を「小袖」と呼ぶようになっていったと推測されている。

- 現在確認できる書物の中で、「小袖」という言葉が日本で最初に現れたのは、10世紀に源高明が書いた『西宮記』だといわれる。しかし、『西宮記』の小袖は、公家が肌着として着用した小袖とは別の物だといわれる。

- 平安時代の公家の肌着としての小袖に関して、次のことがいわれている。

- 「小袖」という言葉が発生した時期は、少なくとも平安時代の後期からであるといわれているが、それ以前からという可能性もある。

- 小袖は、袖口が小さい袖が付いた、上半身を包む服。円筒状の袖が腕を包む、筒袖といわれる袖だった。

- 公家が肌着として着た服と、盤領(あげくび)の服の2種類の服のどちらも、公家は「小袖」と呼んでいたのではないかといわれている。

- 「小袖」は、まず公家が使い始めた言葉だった。当初は、公家以外の人にとって「小袖」という呼び方は一般的ではなかった。

- 半袖(はんそで)

- 腕の手首に近い部分が包まれない袖。

- 筒袖(つつそで)

- 円筒状の袖で、腕と袖の布の間にあまり空間がない袖。洋服においても、同様の袖を筒袖と呼んでいる。現代の和服の多くは筒袖ではないが、作業着や普段着の和服には筒袖がみられる。

- 元禄袖(げんろくそで)

- 袖丈は子供物で30から40cm、大人物で42cmから45cmで、袂の輪郭が丸みが大きく作られている袖。丸みは老若での加減はあるが8cmから15cm程度。元禄時代の小袖が始まりのため、この名が付けられている[38]。昭和の内1945年頃まで、布の資源を節約する目的で、和服の袖丈が短い袖(25cmから30cm)が「元禄袖」と称されて宣伝された。これは、元禄時代を再現する目的ではなかったので、昭和の元禄袖と元禄時代の元禄袖は別のものである。昭和の時代に、筒袖の洋服を元禄袖に作り替えることはなかった。[要出典]

- 角袖(かくそで)

- 角に丸みを付けない四角い袖。

- 広い肩幅と狭い袖幅

- 室町時代後期から江戸時代初期にかけて、裕福な庶民の間に、少し変わった形状の袖を持つ絹の和服が流行した。当時それは「小袖」と呼ばれたものの、平安時代の小袖とも現在の小袖とも違う特徴を持つ。その袖は、袖幅が短く(肩幅の約半分)、袖口が小さく、袖の下の輪郭が大きく膨らんで緩やかなカーブを描いている。半袖ではない。これは現在の寸法と違い当時の着物の前幅・後幅などが現在よりもかなり大きくたっぷりしているため、相対的に袖の寸法(袖幅)が短くなってしまっているのである。現在、この服を「初期小袖」と呼ぶのが間違いなのは、平安時代に既に「小袖」が登場していたからである。しかし現在、この服を「初期小袖」と呼んで解説している書物がある。

- 肩衣(かたぎぬ)

- 袖のない身頃だけの衣服。

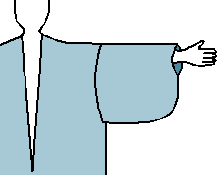

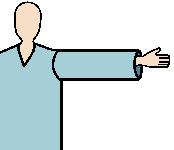

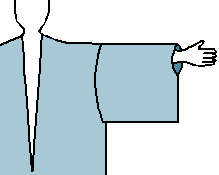

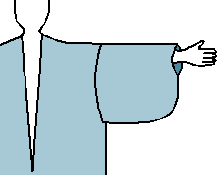

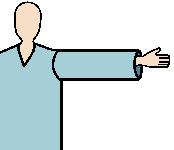

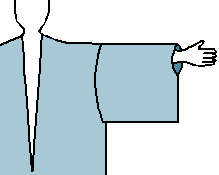

- キモノ・スリーブ

- 英語で "Kimono Sleeves" という、洋服の袖の様式を指す言葉がある。 直訳すると「着物の袖」だが、これは和服の袖を指す言葉ではなく、身頃と袖とを一枚截ちで仕立てた袖のことである。

襟

[編集]- 盤領(あげくび・ばんりょう・まるえり)

- 首の周りが丸い円周の形をした襟で、左の襟を右の肩の近くに固定させて着る。

- 方領(ほうりょう)

- 角襟(かくえり)ともいう。上前と下前の縁に沿って縫い付けられている襟。

- 垂領(たりくび)

- 方領の服を、上前と下前を重ね合わせる着用の方法。または、盤領の服を、首の前が露出するように、工夫して着用する方法。

- 開襟(かいきん)

- 外側に向けて一回折った襟。現代の和服に開襟はないが、室町時代の末期と桃山時代の道服(どうふく)と、平安時代の唐衣(からぎぬ)は開襟である。

丈

[編集]- 対丈(ついたけ)

- おはしょりを作らない状態で、身体の肩から足首の辺りまでの長さの丈の着物。現代の対丈の和服には、襦袢や男性の長着がある。

- お引き摺り(おひきずり)

- 床の上を引きずる長さの丈の着物。現代の和服では、花嫁衣装や花柳界の衣装に見られる。

仕立て方

[編集]現在も和服が主流の分野

[編集]職業・役割により現在も和服の着用が強く求められる場合がある。次に挙げる場合は、職業・宗教により、正装または普段着として和服を着用することが主流となっている。

- 日本の仏教僧

- 神官・巫女など神道の聖職者

- 巫女装束

- 能楽・歌舞伎・日本舞踊・講談・落語・雅楽・茶道・華道・詩吟等伝統芸能の従事者

- 芸者と舞妓

- 相撲の取り組みの行司・呼び出し・審判員(勝負審判)

- 力士

- 仲居(仲居は日本旅館・温泉旅館・日本料理店などで料理を運ぶなどの接客サービスを行う職業である)

- 将棋棋士(タイトル戦他重要な対局の際)

- 競技かるた(主に名人位、クイーン位決定戦の際)

次に挙げるスポーツでは、選手は専用の和服や道着を着用する。道着も前を合わせて帯を締めるという構造上、また種目によっては(剣道・弓道など)袴を着用することから、和服の一種であるといえる。これらの衣服は、剣道・弓道具店、スポーツ用品店で販売されている。

19世紀以前の和服の特徴を表す言葉

[編集]注意

[編集]19世紀以前の日本では、現在の和服の言葉では使われない言葉が使われた。19世紀以前の日本の衣服について説明している、現代に書かれた文章において、次の2つの場合があるので、注意する必要がある。

- 現代の文献の著者が、現在の日本語で使われる字の中から、昔の書物に実際に書かれた字に相当する字を選び、文献に書いている場合

- 現代の文献の著者が、昔の書物に書かれた言葉を、書物が書かれたときよりも後の時代の言葉に翻訳して、翻訳された言葉を文献に書いている場合

古い服飾の研究は、有職故実の一部である。

用語集

[編集]- 衣

- 現在の日本語では、「衣」という字は衣服の総称の意味が含まれる。しかし、奈良時代やその他の時代の書物によると、8世紀初期頃までの日本では「衣」という言葉は上半身を覆う服の総称だったことが分かっている。

- 袂(たもと)

- 現在の日本語の意味とは違い、江戸時代よりも前の時代の日本では、「袂」は袖のうち肘から手首までを覆う部分(別の言葉で言うと「袖先」)を指す。袂(たもと)の語源は、「手本」という言葉が基になり変化して生まれた言葉だといわれる。昔の日本人が「手本」をどう発音していたのかは、不明である。「たもと」は、現在の日本語の「手元」(てもと)と音が似ている。

- 被衣(かづき)

- およそ平安時代から鎌倉時代にかけて、一部の大人の女性が、一通りの衣服を着た後、さらに別の衣服で、頭も含めた体全体を覆って外出した。その着用方法において、頭などを覆う服を被布(かづき)という。頭に被るため、通常の和服と違い繰越が後ろではなく前身頃の方に大きく繰り越されており、頭から額まで隠れるように作られているのが特徴的である。

- 被布(ひふ)

- 江戸時代に発生した防寒用の和服。江戸時代の被布(ひふ)は、江戸時代の合羽(かっぱ)に似て、袖が付いていた。現在ではあまり用いられることがないが、七五三の女児の着物の上に着るものとして袖あり・袖なしのものが用いられている。

- 道服(どうふく・どうぶく)

- 道服は「道中(どうちゅう)に着る服」が語源ではないかといわれている。室町時代・桃山時代に、武士が道服を着たことが分かっているが、それ以前から道服という言葉があったという説がある。武士が着た道服と、僧が着た道服とは全く別の服である。道服(どうぶく)と胴服(どうぶく)は発音が同じだが、字が違う。室町時代に「道服」と呼ばれていた服は、室町時代に「胴服」と呼ばれていた服と形が同じだという説がある。しかし道服と胴服を区別する説によると、胴服は元々袖がなく、胸部と腰の辺りだけを覆う服だったが、後に胴服に袖が付くようになり、その結果、元々袖があった道服と形が同じになったのだという。道服と胴服は、室町時代の後期頃から、羽織(はおり)と呼ばれるようになっていく。

- 胴服(どうふく・どうぶく)

- 胴服(どうぶく)と道服(どうぶく)は発音が同じだが、字が違う。胴服には、袖がある服と袖がない服があるという説がある。

種類

[編集]付属品

[編集]関連職業

[編集]着物デザイナー

[編集]

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 小池三枝『服飾の表情』勁草書房、1991年、52頁。ISBN 4-326-85118-X。

- ^ マーク・ピーターセン『続 日本人の英語』〈岩波新書〉1990年、28頁。ISBN 978-4004301394。

- ^ a b “デジタル大辞泉”. 2018年9月26日閲覧。

- ^ a b “日本大百科全書(ニッポニカ)”. 2018年9月26日閲覧。

- ^ “世説故事苑(1716)”. 2018年9月26日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 『日本大百科全書』(ニッポニカ)「服装」の記事の「服装の役割と発生について」の節。石山彰 執筆。

- ^ a b 徳井淑子『図説 ヨーロッパ服飾史』河出書房新社、2010年、4頁

- ^ 『図説日本庶民生活史1』 河合書房新社 1961年 p137-140

- ^ a b c d e 『小袖・小袖解説』 三一書房 1963年 p1-2

- ^ a b 『図説日本庶民生活史2』 河合書房新社 1961年 p130

- ^ a b 『図説日本庶民生活史2』 河合書房新社 1961年 p132

- ^ 『図説日本庶民生活史3』 河合書房新社 1961年 p124

- ^ “精選版 日本国語大辞典”. 2019年9月21日閲覧。

- ^ 『日本の美術341号町人の服飾』 至文堂 1994年 p28-29

- ^ 『服装の歴史2』 理論社 1956年 p28-29

- ^ 橋本 2005, p. 66.

- ^ 橋本 2005, p. 69.

- ^ “歸去來兮 紐約複賽漢服飄逸宛如夢” (中国語) (2009年9月11日). 2017年12月5日閲覧。

- ^ “漢服のはなし”. 中国文化センター東京. 2017年12月6日閲覧。

- ^ “着物の歴史を簡単な年表に整理!庶民にはいつから?歴史を学ぶおすすめの本も紹介!”. 2022年1月4日閲覧。

- ^ “豆知識:着物の始まりと現代の着物”. 2022年1月4日閲覧。

- ^ “きものの歴史”. 2022年1月4日閲覧。

- ^ 増田美子『日本衣服史』吉川弘文館、2010年、147-148頁。

- ^ 深川江戸資料館

- ^ a b 彬子女王 2018, p. 11.

- ^ a b 小泉和子編『昭和のキモノ』河出書房新社〈らんぷの本〉、2006年5月30日。ISBN 9784309727523。

- ^ 彬子女王 2018, p. 18.

- ^ 彬子女王 2018, p. 18-19.

- ^ 「はれのひ」の教訓生きるか/着物業界、改革待ったなし◆レンタルなど競合増◆変わらぬ古い商習慣『日経MJ』2018年2月26日(大型小売り・ファッション面)

- ^ 【クローズアップ】サービス産業“生産性革命”日本経済全体底上げ『日刊工業新聞』2018年3月12日

- ^ 【ひと ゆめ みらい】デニムで着物を身近に/呉服店「田巻屋」社長・田巻雄太郎さん(45)=江東区『東京新聞』朝刊2018年4月23日(都心面)

- ^ 着物、気軽に着こなし/やまと、若者向けに洋服感覚/伸縮性や撥水性高める『日経MJ』2017年10月11日(大型小売り・ファッション面)

- ^ “海外縫製について ”. 株式会社プルミエール. 2020年11月24日閲覧。

- ^ 彬子女王 2018, p. 20.

- ^ 『中日新聞』2019年3月8日、朝刊27面

- ^ 田中敦子 編『主婦の友90年の智恵 きものの花咲くころ』主婦の友社 監修、主婦の友社、2006年、146頁。

- ^ 男と女の婚礼衣裳の歴史と変遷を見る, BP net.

- ^ デジタル大辞泉、日本大百科全書. “元禄袖”. コトバンク. 2019年4月14日閲覧。

- ^ 日本放送協会. “「和裁士」目指す専門学校の生徒たちが“針供養” 山形|NHK 山形県のニュース”. NHK NEWS WEB. 2024年2月23日閲覧。

- ^ きもの語辞典:着物にまつわる言葉を イラストと豆知識で小粋に読み解く 著者: 岡田知子、 木下着物研究所 p.91

参考文献

[編集]- 橋本澄子 編『図説 着物の歴史』河出書房新社、2005年。

- 彬子女王「明治宮廷の華」『明治150年記念 華ひらく皇室文化 : 明治宮廷を彩る技と美』小松大秀 監修、青幻舎、2018年。ISBN 978-4-86152-644-2。

関連項目

[編集]- きものの日

- 抜衣紋

- 居敷当

- 日本きもの文化美術館 - アンティーク着物を展示する美術館。

- 琉装 - 戦国時代から江戸時代まで、漢服と和服両方の要素を取り込んだ沖縄県の伝統服装。

- 日本髪

- 日本を意味する和の一覧

- アロハシャツ

- カシュクール

- 大正ロマン・昭和モダン

- ジャポニズム・アールヌーボー

- ミセスワタナベ - FX取引の日本人投資家の俗称。「キモノ・トレーダー (Kimono Trader) 」とも呼ばれる。

- ハリリ・コレクションの着物

![神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付・袴を、花嫁が色打掛を着用している。結婚式の和装としてのこの組み合わせは明治以後に一般的となった[37]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Shinto_married_couple.jpg/133px-Shinto_married_couple.jpg)