アメリカ合衆国の歴史

アメリカ合衆国の歴史(アメリカがっしゅうこくのれきし)では、アメリカ合衆国の歴史について述べる。

先コロンブス期

[編集]

北アメリカ大陸に最初に住んだ人々はアジア系のモンゴロイドである。彼らインディアンは氷期であったおよそ3万年前から1万年前にかけて、凍結したベーリング海などを渡ってシベリアからアラスカを経由して広大な南北アメリカ大陸各地に分散していった。こうした人々インディアンは母系社会による独自の文化を育んだが、広大な土地に比べれば、人口はごく僅かであった。インディアンによる統一したアイデンティティーは発生せず、部族それぞれが独自の国家を形成する形で分散した。

なお、10世紀末頃ノルマン人(ヴァイキング)の航海士レイフ・エリクソン率いる船団が北米へ達しアメリカ大陸を発見したとサガに記されている。一行は現在のカナダのバフィン島に到達し、そのまま南下をしニューイングランドからニューヨーク州一帯を新天地として「ヴィンランド」と名付け定住を試みたが、先住民のスクレリングと折り合いがつかず抗争へと発展し長続きはせず、十年ほどで放棄されレイフ・エリクソン一行は元の入植地であるグリーンランドへと戻ったとされている。

現在では、カナダのニューファンドランド島で彼らの定住地跡であるランス・オ・メドーが発見され世界遺産に登録されるなど、彼らの存在は認知されることとなったが、当時彼らが新大陸に達したという情報はヨーロッパ諸国ではあまり知られておらず、定住が頓挫し領有もしなかったためアメリカ大陸の「白人初の発見者」とはされず、クリストファー・コロンブス程の正当な評価を受けていないのが現状である。

近世まで北米には中南米に匹敵するインディアン文明が存在しないとされていたが、近年発掘が進み、8世紀から16世紀頃まで続いたとされるミシシッピ文化の存在が、マウンド(土塁)群と呼ばれる墳墓遺跡によって確認された。そのうちもっとも大規模なものはイリノイ州セントルイス郊外のカホキアと呼ばれる大遺跡で、最盛期で1万人に達したとされている。この巨大遺跡は、1982年に「カホキア・マウンド州立史跡」として世界遺産に登録された。

植民地時代 (1493年 - 1776年)

[編集]

イタリア半島を中心としたヨーロッパでルネサンスが花開いたこの時代、ポルトガルとスペインがいち早く遠洋航海技術を身に付け、大航海時代が幕をあけた。イタリア(ジェノヴァ)人クリストファー・コロンブスはスペイン女王の承諾を受け、大西洋周りによるアジア発見を志したが、1492年に西インド諸島に到達した。これに引き続き、1498年英国人ジョン・カボットが北米大陸の東海岸を探検し英国がこれを領有(ニューイングランド植民地)、1534年フランス人ジャック・カルティエがセントローレンス川を遡ってこれをフランスが領有化(カナダ植民地)するなど、西欧人による南北アメリカ大陸の探検と開拓、インディアンに対する領土略奪と虐殺が始まった。コロンブスの上陸を記念する「コロンブス・デー (10月第2月曜日) 」は、インディアン虐殺の象徴日として毎年、全米でインディアンによる抗議行動が決行される日でもある。

現在のアメリカ合衆国における植民地活動としての「開発」は、当初から多民族国家となる運命を辿るかの様に行なわれた。バージニアやカロライナにはイギリス人(ニューイングランド)が、ルイジアナにはフランス人が(フレンチルイジアナ)植民地を築くなど、この「開発」は主にイギリス人とフランス人2つの民族によって行われた。しかし、それだけではなくニューヨークやニュージャージーにはオランダ人(ニューネーデルラント)が、デラウェアにはスウェーデン人(ニュースウェーデン)が、フロリダにはスペイン人(ヌエバ・エスパーニャ)が、それぞれ思い思いに今日のアメリカ合衆国の範囲に植民地を築いた。アメリカ東部には、17世紀半ばには既に現在のアメリカ文化に繋がる欧米文化が移植されていたのである。

宗教的に見ても、当初の移民はカトリックであったが、16世紀に欧州でプロテスタント(新教徒)出現と宗教改革、続いて宗教戦争が起こると、ピューリタン(清教徒)による1620年の移民(メイフラワー号)をきっかけとして、新天地を求めた新教徒が相次いで入植した。彼らは先発のカトリックやインディアンと敵対しながら勢力を伸ばし、1620年の移民は現在でもアメリカの新教徒の間で偉業として称えられている。しかし、インディアンたちからは民族虐殺の始まりとして「ピルグリム・ファーザーズの感謝祭」には、大規模な抗議が行われている。

西欧人は植民地で砂糖、コーヒー、綿花、タバコなどの農作物を農園で作り出したが、労働者の不足に悩まされた。西欧人はインディアンを奴隷化し、またこれと同じ時期にアフリカ大陸の大西洋沿岸にも進出し、現地のアフリカ諸部族の黒人有力者から黒人を買い取り、南北アメリカ大陸に輸出した(奴隷貿易)。それと交換に進んだ火器や、当時進出していたインド産の木綿をアフリカ諸国の黒人有力者に売った。ただ、誤解が多くあるが、植民地時代の奴隷需要はカリブ海地域および中南米が圧倒的であり、北米への奴隷輸出は多くない。18世紀はもっぱらサウスカロライナ州を中心に、インディアン奴隷の売買が盛んであった。奴隷制度によって維持されるアメリカ南部の広大なプランテーション農業が盛んになったのは、19世紀に入ってからである。

17世紀から18世紀にかけて、英仏がヨーロッパにおいて戦争をするたびに、英国からの植民団が建設したニューイングランド植民地と、フランスからの植民団が建設したカナダとが対立し、植民地でも戦争が起こった。この一連の北米植民地戦争は1700年のスペイン継承戦争によって端を発し、七年戦争・フレンチ・インディアン戦争によって英国が勝利する1763年まで続き、この戦争中に英国はフランス・スペインの植民地を次々と獲得、また南部に広がるスペイン植民地への奴隷専売権を得た。こうして英国は北米大陸の大西洋沿岸をほぼ全て手中に収め、イギリス海上帝国、つまり大英帝国の礎を築き上げた。インディアンたちは英仏どちらにつくかを選択させられ、代理戦争を引き受けさせられた。そしてどちらが勝っても彼らの領土は没収され、部族は散り散りにさせられた。

北米東海岸を一手に握った英国は、先住民インディアンを駆逐して領土を西へ拡大した。この段階で13州の植民地を建設し、州によっては白人の人口がインディアンを上回る地域が生まれた。

18世紀に入ると、寒冷で比較的農業に向いていなかった北東部で醸造、造船、運輸などの産業が発達し、英国本国の経済を圧迫するようになった。元々、新教徒が多数派を占める植民地とイングランド国教会の本国は軋轢があったが、この頃には精神的に本国と分離しており、経済的にも自立できる力を持っていた。

英国はかねてから「羊毛品法」や「鉄法」によって植民地での工業発展を妨げ、英国以外との独自貿易を禁じてきたが、ここで重商主義政策を敷くことでさらに植民地を圧迫した。また、フランスとの長い戦争中で必要となった自国軍の駐屯費や戦費を拠出するため植民地住民に対して重税を課し、「印紙法」によって貿易独占を企てた。住民が反課税と印紙法廃止を主張して1765年に激しい反対運動を展開したため英国は翌年これらを撤廃したが、今度は「茶法」によって茶の貿易を独占しようとした。対して住民は1773年にボストン港を襲撃、ボストン茶会事件となった。

茶会事件に衝撃を受けた英国はボストン港を閉鎖、住民に対して強硬な姿勢を示した。ここにおいてアメリカ大陸13州の住民代表者はフィラデルフィアで史上初めての大陸会議を開き、植民地の自治権を求めて英国に対して反抗、1775年4月、英国の駐屯兵と住民有志による民兵が衝突し(レキシントン・コンコードの戦い)、アメリカ独立戦争となった。住民代表者は第2次大陸会議を開催、ジョージ・ワシントンを戦争の総司令官に任命して大陸軍を結成、1776年7月4日の大陸会議において、トーマス・ジェファーソンが起草し、プロテスタント的思想を体現して近代民主主義の原点となったアメリカ独立宣言を発表し、この日がアメリカ独立記念日となった。また、英国は1660年代から囚人の流刑地としてアメリカを利用していたが独立戦争が始まったことにより巨大な流刑地を喪失し刑執行が困難になり、これが新たな流刑植民地としてのオーストラリアの歴史へとも繋がっていく。なお、1777年12月20日にモロッコ王国は、アメリカ合衆国の独立を世界で初めて承認した[1]。

ジェファーソンは1778年にデラウェア州でデラウェア族と「インディアン条約」を初めて結び、以後、合衆国はインディアンから武力を背景に領土を購入し、彼らを保留地(Reservation)へ追いやるという政策を推し進めていく。インディアンには土地を売り買いする文化は無かったので、これが理解されたとは言い難く、数々の「インディアン戦争」に結びついた。そしてその結果は必ずインディアンの領土のさらなる縮小となった。

独立戦争と国家建設 (1776年 - 1789年)

[編集]

アメリカ独立戦争はフランス、スペインの軍事的支援を受けたアメリカ軍の優勢で進んだ。またロシア帝国エカチェリーナ2世皇帝は他のヨーロッパ諸国に呼びかけ、武装中立同盟を結んだ。このために英国は外交的にも軍事的にも孤立、次第に劣勢は明らかとなり、1781年にヨークタウンの戦いで敗れると、独立容認を叫ぶ声が自国内でも高まり、1783年にアメリカに対してパリ条約を結んだ。これによって大陸13州は完全に独立し、ミシシッピー川以東の広大な英国領ルイジアナ植民地を獲得した。

しかし、13州合衆国はまだ緩やかな連合体に過ぎず、内外に対する政策は州ごとに異なって混乱をきたした。そこで強力な統一政府を作ろうという運動が起こり、1787年にフィラデルフィアで憲法制定会議が開催された。ここにおいて主権在民の共和制、三権(立法・司法・行政)分立、連邦制を基本とするアメリカ合衆国憲法が制定され、現代に至るアメリカ合衆国(首都ニューヨーク)が誕生した。しかし、この憲法に対する批判運動が各州に起こり、憲法容認の連邦派と憲法反対の反連邦派が抗争を繰り返すこととなったが、これが後の政党となった。憲法に基づいた最初の大統領選挙によって、1789年、初代アメリカ合衆国大統領にジョージ・ワシントンが就任した。なお、日本語で大統領と訳されるプレジデントは、当時はアメリカ合衆国議会の前身である連合会議議長の肩書きとして使われていたものであり、執行権の無い親分的な意味合いしかないものだった。ワシントンは新しい共和国がヨーロッパの帝国の模倣にならないよう国王や皇帝との違いを表す為に、ミスタープレジデントという呼称を好み、最高執行権者となった大統領にそのような特別な権威がないことを印象付けさせたものである[2]。

西方への領土拡大 (1789年 - 1865年)

[編集]建国初期

[編集]1790年、首都がニューヨークからフィラデルフィアに移された。それでも南部住民の間には首都が北に偏りすぎているという批判があった。そのため、この年に当時の合衆国の中央部にあたるメリーランド州とバージニア州の州境にあるポトマック川流域に新首都を建設する事を決めた。1801年に新首都が完成して政府機関はこの地に移された。新首都はこの直前に死去した初代大統領ジョージ・ワシントンにちなんで「ワシントン市」と命名された。

米英戦争への道

[編集]1803年、ナポレオン・ボナパルトからミシシッピー川以西のフランス領ルイジアナを買収したことにより、広大な西部の土地を得るだけでなく、西部に住む農民たちが国境ではなくなったミシシッピ川を物流路として自由に使えるようになった。

ルイジアナ買収の数週間後、ナポレオン・ボナパルト率いるフランスとイギリスは戦争状態に入った。合衆国は、ヨーロッパへの農産物の輸出によって得る外貨にたよる状態であった。アメリカは、中立の態度を取り、両陣営と両陣営の持つカリブ海沿いの植民地に対しての農産物や原材料輸出を行った。両陣営とも、利益になる場合の貿易は許可したが、不利益になる事に関しては拒んだ。

1805年、トラファルガーの海戦でフランスが敗れると、イギリスはフランスの海上封鎖を実施した。またイギリスはアメリカの貿易政策に対しても緩い海上封鎖を実施し、報復を行った。

イギリスがアメリカ以外の国からの農産品輸入を当てにしないだろうと考えたアメリカ議会とジェファーソン大統領は、イギリスの海上封鎖解除を狙い、1807年に外国との貿易を停止した。しかし、イギリスは他からの農産物輸入に切り替えてしまう。アメリカの農産品輸出は大きな打撃を受けた。そこで1812年、イギリスがミシシッピ西部とカナダの先住民を支援していることを口実とし、南部と西部出身の議員が中心となりイギリスへの宣戦布告がなされ、米英戦争となった。

南部と西部の入植白人達は、インディアンの土地を得ることや農産物輸出の拡大を期待して、戦争を熱心に支援した。それに対して、北部の連邦主義者たちは戦争には反対であった。しかし、アメリカの初期の勝利でそれらの反戦論は霞んでいった。しかし、次第にアメリカにとって苦しい戦いとなり、1815年、ベルギーで締結されたガン条約により停戦となる。米英の領土は戦前に戻された。この米英戦争中に欧州との関係が途絶え、経済的・文化的に孤立することとなったため、アメリカ人としての精神的自立を促した。これによってナショナリズムが高まり、保護関税を図って自国内の工業を発展させた。

また、ラテンアメリカ諸国で独立運動が盛んに行われるようになると、モンロー大統領は1823年に欧州大陸とアメリカ大陸の相互不干渉を唱えるモンロー宣言を発表、これは後にモンロー主義となり、アメリカ大陸の孤立化(アメリカ合衆国の孤立主義)を図った。これはその後100年近く続くアメリカの孤立主義という外交方針となった。モンロー主義は「アメリカ大陸はアメリカ合衆国の縄張りである」という宣言であり、1890年の「フロンティア消滅宣言」の頃まで「アメリカ合衆国内の先住民の掃討」に専念した。先住民の掃討が完了した1890年頃以降は太平洋・ラテンアメリカへの政治的・軍事的介入へ展開していく。「先住民掃討に専念していた時代」はアメリカ合衆国の侵略行為はアメリカ大陸を出なかったため「孤立主義の時代」と呼ばれることがある。モンロー主義はヨーロッパへの相互不干渉と同時に、ラテンアメリカへの政治的・軍事的介入を行うことの理論的根拠となった。

1830年代、ジャクソン大統領は選挙権を拡大、民主政治が発達した。家柄にとらわれることなく政治家となることができた一方、大量に選挙人がいることは、被選挙人が大規模な選挙活動を行うこととなり、被選挙人が当選した際には活動協力者に役職を提供するなど、猟官制度が登場した。この政策に賛成する親ジャクソン派は民主党を、反ジャクソン派はホイッグ党を結成し、後の共和党となった。

ジャクソン大統領は「インディアンは白人と共存し得ない。野蛮人で劣等民族のインディアンはすべて滅ぼされるべきである」と議会で演説し、「インディアン移住法」を可決した。これは「ミシシッピ川以東の大多数のインディアンを、強制的に白人のまばらなインディアン準州(現:オクラホマ州)の、連邦政府(州政府ではない)が保留した土地(Reservation)に移住させ、社会体形を整えさせた後に白人社会に同化させる。またこれに従わない部族は絶滅させる」、という民族浄化政策だった。

このときのインディアンの抵抗戦である「セミノール戦争」で、フロリダ州のインディアンたちは逃亡黒人奴隷を受け入れ、沼沢地でゲリラ戦を戦った。これに対し、ジャクソンは焦土作戦を採った。この戦争は現在では、「インディアンのベトナム戦争」と呼ばれている。東部のインディアン部族勢力のチェロキー族、クリーク族、チカソー族、チョクトー族、セミノール族の五部族がこの政策によって、徒歩で大陸を横断しオクラホマへ移住させられた(涙の道)。途上死者は数千とも数万とも伝えられる。

ジャクソンの時代、アメリカも産業革命を迎え、鉄道や航路が発達し、国内市場が拡大した。また、工業などに従事する人口が少なかったことも、産業革命を全面的に受け入れる土壌となったので、1850年代までに北東部を中心に重工業化が進んだ。労働者が大量に暮らす大都市圏が登場、企業経営を行う経営者や企業に出資する資本家が台頭し、資本主義社会となった。

領土の拡大とフロンティア

[編集]米英戦争によってヨーロッパ政治への介入に懲りたアメリカは、自国の領土拡大へ方針を転換した。1818年にイギリスと旧仏領ルイジアナの一部と英領カナダの一部を交換、スペインからは1819年に南部のフロリダを購入した。これによって1マイル四方に人口(白人人口)が2人以下という開拓前線、いわゆるフロンティアが誕生した。

米英戦争直後からアメリカ国民は大挙してルイジアナ植民地へ移住した。その中心はオハイオ川流域であったが、1840年ごろから太平洋沿岸の新天地オレゴンを目指すようになった。このオレゴンを目指す道はやがてオレゴン街道と呼ばれ、西部開拓が盛んになった。移民たちはインディアンなどに襲われないよう、幌馬車で隊列(コンボイ)を組んで移動した。

1844年に領土膨張主義を主張するポークが大統領に就任すると、翌1845年には、メキシコから独立していたテキサスを併合、1846年にオレゴンを併合して領土は太平洋に到達した。また同年に英国と協定を結び、メキシコとの間で米墨戦争を行って勝利した。これによって1848年にメキシコ北部ニューメキシコとカリフォルニアを獲得、1853年にさらにメキシコ北部を買収した。編入された領土ではメキシコ時代に廃止された奴隷制が復活した。

1848年に旧メキシコ領カリフォルニアで金鉱脈が発見されると、一攫千金を狙った多くの白人が移住した。いわゆるゴールド・ラッシュである。ヤヒ族などは、金鉱採掘者によって絶滅させられてしまった。

インディアンを虐殺し、流れ者と戦いながら開拓し、生活用品は豊富な森林から自分で生み出すと言う移住者には、共通する開拓者精神、いわゆるフロンティア・スピリットが生まれ、これがアメリカ人としてのアイデンティティ、「アメリカン・ドリーム」となって現在まで受け継がれている。広大な西部は西欧人をひきつけ、アメリカの人口はイギリス植民地時代の旧移民の自然増加と、欧州からの新移民によって急増した。新移民の多くは英国人やドイツ人の農民、英国人の搾取に苦しむアイルランド人であった。このときに流入した白人の人口比は、現代アメリカ白人の人口比とほとんど変わっていない。その裏でインディアンの権利は剥奪され、彼らの領土は矮小化していった。

外政では、当時多くが西欧の植民地であった東南アジアに対抗して、まだ西欧諸国の手が伸びていなかった東アジアに対して積極的に強圧外交を行い、1800年代に大国清やその属国朝鮮に接近、1853年に日本に上陸し、翌年に徳川幕府を開国させることに成功した。だが、その後発生した南北戦争によって東アジア外交は一時滞ることとなる。

南北戦争 (1861年 - 1865年)

[編集]

アメリカは西部へ領土を拡大する段階で、北部は産業革命を迎えて工業化が進んだが、南部は綿花生産を主産業としていた。北部工業地帯は欧州との工業製品輸出競争の兼ね合いから、自国産業保護を訴えて関税をかけるなどの保護貿易を求めた。一方、南部農業地帯は自由に綿花を輸出したいため、自由貿易と関税撤廃を求めた。こうして南北の対立が非常に深まった。

また、重工業化の進んだ北部では労働者が不足する事態となったので、19世紀初頭に続々と黒人奴隷を解放して、労働者として使用した。これら解放された奴隷の一部はアフリカ大陸への帰還を希望し、アフリカ西海岸にリベリアが成立した。一方、南部では19世紀半ばを過ぎても黒人を奴隷として使用し、広大なプランテーション農業を行っていたが、北部の工場を経営する資本家はこの豊富な黒人労働力を必要としていた。しかし、英国からの綿花需要が拡大し、南部ではますます黒人奴隷に頼る産業構造となった。

領土が西部に広がり、植民地の人口が増加したことにより、これらの植民地を州に格上げすることとなったとき、これらの新州に奴隷制を認めるかで南北対立となった。1854年、北部を中心に奴隷制反対を訴える共和党が結党され、農民の支持が多かった民主党と対立した。

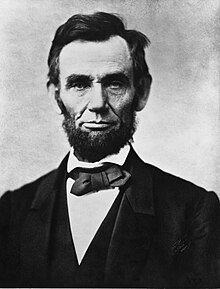

1860年に大統領となったのが共和党エイブラハム・リンカーンである。彼は黒人奴隷解放を政策とし、北部の資本家から喜ばれた。すると南部の奴隷州は反発しアメリカ連合国(南部連合)を結成して離反した。当然合衆国の認めるところではなく、南北戦争という形で火を吹いた。南軍有利で戦争は進んだが、北軍は海上封鎖などで対抗、1863年にリンカーンは奴隷解放宣言を発表すると急速に支持を拡大、ゲディスバーグの戦いで北軍が勝利を収めると南軍の勢力が弱まった。1865年、南部連合は降伏してアメリカは統一した。

リンカーンは憲法を改正して奴隷制廃止を明文化し、黒人に市民権が与えられたが、彼は俳優で南部過激派のジョン・ウィルクス・ブースに射殺された。黒人は奴隷制から解放されたものの、社会的な差別や人種差別主義者からの迫害からは守られることはなく、クー・クラックス・クラン等による私刑は20世紀半ばを過ぎても多くの黒人の命を奪い続けた。

奴隷解放後、南部のプランテーション農家の多くは産業の基盤を失って没落したが、中には解放奴隷を小作人として雇い入れ、南北戦争前と実質的にほとんど変わらない経営を続けた大農家も多く存在した。

西部開拓時代 (1865年 - 1890年)

[編集]

領土は太平洋へ到達したとは言え、東西交通は馬車か船舶での移動に頼っていた。地上を行く馬車は移動に半年を要する上に、大平原やロッキー山脈を越えなければならず、インディアンの土地を侵犯することによる襲撃などもあって、危険な交通手段であった。船舶は基幹の大量輸送交通であったが、南米大陸の南端を回る為、移動に4ヶ月を要し、さらに南米南端の海域は常に荒れて事故が多発した。こうした交通網の未整備により、ゴールドラッシュによって人口が急増したとは言え、西部には基幹産業も無く発展が遅れ、陸の孤島のような有様であった。これは、南北分裂の上に、西部まで分裂する可能性を含んだ問題であり、リンカーン大統領は南北戦争中から、東西交通の機関となる大陸横断鉄道の建設を進めた。

鉄道建設は苦難の連続であった。西側からは新参の中国人移民が駆りだされ、シエラネバダ山脈で低賃金の労働をしたが、爆薬としてニトログリセリンを、安全性を軽視したまま使用させたことにより、多数の死者を出した。東側からは食詰め者の貧困白人が駆り出され、鉄道沿線に労働者街を形成したが、この新たな街は法秩序が確立されておらず、流入したアウトローのギャングによる盗賊行為が頻発したため、労働者は自ら武装して、戦いながら線路を建設した。また、無法者を裁判無しで処刑できる、いわゆる「リンチ法」が制定され、一定の抑止力となった。さらに、生活圏を脅かされることを恐れたインディアンが線路沿いで蜂起し、白人労働者を殺戮したため、政府は2000人の軍を沿線に投入して制圧した。1869年に最初の大陸横断鉄道が開通したことを皮切りに、次々に開業した。南北戦争の残務処理も終わり、アメリカは実質的にも精神的にも、国土が一つとなった。

合衆国はやがて、鉄道建設の邪魔になり、西部のインディアンの生活の糧でもあるバッファローの政策としての絶滅作戦をとる。組織的なバッファロー虐殺によって、平原のバッファローはただ殺され、19世紀初頭に4000万頭を数えたバッファローは1890年ころには1000頭を切ってしまった。平原のインディアンたちは生活の柱を奪われ、保留地で飢えることとなった。また、1875年頃にAlbert's swarmなどの蝗害を引き起こしていたロッキートビバッタも、バッファローが減少したことで草原の環境が激変した結果、1902年頃には絶滅することになった。

横断鉄道の完成によって西部との物流・交流が活発になり、西部開拓時代が到来した。広大な西部では放牧が盛んに行われるようになった。牛を追いかけて生活するカウボーイは西部を象徴するものとなり、テキサスから国土を縦断して鉄道駅まで牛を追うロングドライブといった生活方式も生まれた。農業は、少ない人口で効率よく生産するため機械化が進み、大規模農業をすることができた。鉄道・道路網の拡大によって西部との一体化が進み、国内市場の拡大は工業産業を飛躍的に高めた。しかし法秩序が確立されていなかった西部では、ギャングや盗賊によって治安が悪化し、これを防ぐために保安官が登場した。

太平洋に達したアメリカの領土だが、1868年に北部アラスカをロシア帝国から安値で購入した。西部の人口はさらに増加し、急速に生活圏を奪われたインディアンは、1860年代から1870年代にかけて、各部族による一斉蜂起を行った。これがインディアン戦争であり、米軍との間で20年以上の争いとなった。結局、蜂起は次々に鎮圧されてゆき、ナバホ族のように領土を一時完全に没収されるか(ロング・ウォーク)、保留地へ幽閉された。指導者は戦いで死ぬか毒殺されるかして部族のコミュニティも壊滅させられ、人口も減少していった。さらにドーズ法はインディアンの社会を根本から破壊し、彼らの土地のほとんどを白人農業者のものとした。

1871年、合衆国政府は「合衆国はもうインディアン部族を独立国家とはみなさない。したがって今後はもう主権条約は結ばない」と宣言した。この時点で、全米のインディアン部族の領土(保留地)は総計51万km2に過ぎず、合衆国政府は1778年から1868年の100年足らずの間に、インディアンから1億1000万エーカー(44万5200km2)の土地を没収し、768万km2の国土を手に入れていた。西部の最大反抗勢力のスー族も、シッティング・ブルやクレイジー・ホースが殺され、南西部でアパッチ族のジェロニモが投降し、「ウーンデッド・ニーの虐殺」を機に、「開拓に邪魔なインディアンの掃討作戦は終了した」として、合衆国は1890年に「フロンティアの消滅」を宣言した。インディアンはさらなる同化の意図をもって、「インディアン寄宿学校」へと子供たちが強制入学させられることとなった。

帝国主義時代 (1890年 - 1918年)

[編集]西部開拓時代の終結によって、アメリカ人は更なるフロンティアを海外へ求め、「外に目を向けなければならない」という意識が起こった。1889年にパン・アメリカ会議が開催され、この力がアメリカのラテンアメリカ進出を促した。とはいえ、モンロー主義に基づくアメリカ合衆国の伝統的な外交政策は引き続き重視されていたため、植民地獲得については消極的であり、もっぱら棍棒外交やドル外交に基づいた経済的進出を狙いとしていた。

アメリカ人はこぞって太平洋上の島々へ移住していった。1898年にハワイ王国をなし崩し的に併合、領土を太平洋上まで拡大した。さらに同年、スペイン領キューバの独立戦争に便乗し、軍船「メイン号」爆発事件を契機として、スペインとの間で米西戦争を起こした。この開戦には、当時普及していた新聞が大きな役割を果たした。すなわち、米国民の反スペイン感情を煽動する報道を繰り返し行った。これは新聞によって煽動された大衆が戦争を要求した最初の例であり、米国政府はこの情報戦略を積極的に利用し、後の戦争のほとんどに活用された。

米西戦争とそれに続く米比戦争に勝利すると、中米の多くの国からスペイン勢力を駆逐して経済植民地(バナナ共和国)とし、プラット修正条項によってキューバを保護国に、プエルトリコやフィリピン、グアム島などを植民地化した。さらに、西欧列強と日本によって中国分割が進もうとしているときに、1899年と1900年に清の門戸開放・機会平等・領土保全の三原則を提唱し、中国市場への進出を狙った。また、1905年に日露戦争の調停役を申し出るなど、国際的な立場向上を目指した。

一方、日露戦争に日本がロシアと引き分けになったことから、西欧諸国はアジア人に対する恐怖を抱き、それまで大量の移民を輩出する中国人に向けられた黄禍論の矛先が日本に向けられたが、米国も同様であり、「オレンジ計画」と呼ばれる対日戦争計画を進めることになる。また、日本は戦後にロシア帝国と和解、イギリスやフランスと関係強化に乗り出したことから、利権を侵されることを恐れた米国は日本と対立し、一時は西欧メディアが開戦必至と報じるほどに緊張が高まった。同時に、ドイツ、イギリス、メキシコとの戦争計画も持っており、周辺の大国を潜在的な敵国と判断して外交を行うようになった。

カリブ海地域を勢力圏にするために、カリブ海政策を推し進め、これらの地域で反乱などが起こるたびに武力干渉した(棍棒外交)。また、国内東西物流の安定を目的としたシーレーンの確保を目的に、パナマ運河建設権を買収し、2万人以上の死者と長期間の工事を経て、果ては工兵まで投入して完成させた。さらにコロンビアから分離独立させたパナマから運河地帯の永久租借権を獲得した。

またこのころ、石油や電力を中心とした第二次産業革命が起こり、豊富な石油資源を持ったアメリカの工業力は英国を追い抜いて世界一となった。そして強力な企業連合体や独占体が成長し、エクセル、カーネギー、モルガン、ロックフェラーは一代で巨大企業にのし上がり、巨万の富を得た。その後のアメリカ経済は彼ら財閥によって動かされることとなる。

19世紀後半からヨーロッパで人口が急増し、食糧難が頻発した。このため新天地アメリカを目指して多くの移民が発生した。1880年代からは南欧や東欧からの移民が増加し、彼らは都市部で未熟練労働者として働いたため、低所得者として都市中心部でスラム街を形成した。彼ら新移民はカトリック・正教会やユダヤ教信者であったため、それ以前からの旧移民との間で偏見と摩擦が起こり、しばしば抗争に発展した。こういった新移民にフォード・モーターが技術・言語教育を施し、大量生産方式に組み入れていった。また、清や日本からも移民が発生した。急増した日本移民は低所得労働者として都市各地で活動したため、人種差別感情に基づいた、彼らに対する排斥運動が起こった。

第一次世界大戦 (1914年 - 1918年)

[編集]

1914年、サラエボ事件を契機に第一次世界大戦'が勃発すると、ヨーロッパの各国に武器、車両を輸出して外貨を獲得することができ、経済が非常に潤った。すぐに終わるといわれた戦争は長期化し、ヨーロッパはドイツ・オーストリアを挟んで東と西の戦線で非常に荒廃した。イギリスはアメリカの参戦を要望したが、孤立主義の看板を掲げたアメリカは応じることはできなかった。アメリカは表向き中立政策を維持する一方で、連合国への物資支援のみを行っていた。しかし、1915年客船ルシタニア号がUボートに撃沈される事件が発生、米国民にも死傷者が出ると国内における反独感情は高まり、さらにツィンメルマン電報も要因となり、国民世論は派兵賛成へ転じた。また、ロシアで革命が起こり、ソビエト連邦が発足すると、チェコ軍団の救出のため、日本と共にシベリア出兵を行った。米国は終戦とともに撤兵したが、日本が侵攻を継続した為、日本に対する疑念が深まった。同盟軍は米国の参戦を前に決着をつけるべく、西部戦線において大攻勢を仕掛けるが、米国の参戦後は物量に押されるようになる。こうしたドイツへの軍事的圧力は、1918年のドイツ革命やドイツ敗戦を導いた一要因であると考えられる。これによって、アメリカは国際的な威信を高めることになった(一方で、ヘミングウェイらに代表される失われた世代も登場した)。

史上最高の繁栄と崩壊 (1918年 - 1945年)

[編集]

大戦後はウッドロウ・ウィルソン大統領の主導によって国際連盟を設立、国家間の紛争を防止しようと積極的に整備を進めたが、孤立主義を守ろうとする保守的な議会の決議によってアメリカ自身は不参加という結果となってしまった。ウィルソンによって掲げられた高い理想の達成が失敗すると、アメリカは再び孤立主義を選択することとなる。また、1919年のパリ講和会議での人種差別撤廃案を廃案に追いやった。国内ではレッドサマー、シカゴ人種暴動、オマハ人種暴動、エレイン人種暴動などの人種暴動が勃発した。

経済は、消耗したヨーロッパに変わって世界の工場として輸出を拡大、国際的にも大戦に消極参加だったアメリカと日本が大国として存在感を増し、両国は史上初めての繁栄を謳歌した。米国内では、戦争から帰還した若者を中心に刹那的な文化が台頭し、急速に消費社会に移行した。大都市では高層ビルが建設され、ニューヨークなどは摩天楼と呼ばれる高層都市となった。トーマス・エジソンによって早期に電気が普及したことから、夜間でも明るい街は人間の活動時間を飛躍的に拡大した。グラハム・ベルによって普及した電話は遠く離れた人と直接交流できる手段となり、ビジネスをより効率的に、効果的に発展させることに寄与した。さらに、ラジオ・新聞の発達によるマスメディアの成長によって、市民はリアルタイムで新しい情報を仕入れることが可能となり、成長を常に新しい情報に頼る社会(情報化社会)のさきがけとなった。

1920年代前半は大規模なストライキなどが頻発し、アメリカで最も労働運動が盛んに行われた時代でもある。しかし、賃上げなどを要求することよりも、企業の国有化を求めるものが大半であった。これは共産主義革命に成功したソビエト連邦に影響を受けたものとも取られて、企業活動に影響を与える労働運動を弾圧する動きが司法庁を中心に盛んに行われ、マルキストや共産主義者とされた人々のソ連への追放が行われた。この活動には捜査局BOI(現FBI)長官フーヴァーによる司法支配が背景にある。彼は1924年の就任以降、死までの約50年にわたり長官の座に就き、FBIの権限・能力強化に尽力した反面、自らは冷戦前半にかけて「影の大統領」と呼ばれるほどの強大な権限を手にして、アメリカの数々の内外政策に関与した。

またこのころ、リンドバーグが大西洋無着陸横断飛行に成功したり、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグなどの野球スターが登場、市民を熱狂させ、大資本によるハリウッド映画が製作された。また大衆市民が手軽に株や土地を売買し、情報網の発達に伴って大都市を中心に流行したが、これは株価や地価を異常に高騰させる理由となった(バブル景気)。しかし、アメリカが人類史上最高の「富」を手にしていることは、世界の誰が見ても真実のようであった。

一方、農村部では大戦中の食料増産によって土地が疲弊し、その後の農業政策に失敗したことから、南部の小農家がさらに没落し、離農して西部を目指すものが多く現れた。大都市が繁栄を謳歌する傍らで、農家は貧しさを味わうと言う、非常に偏った「富」であったことも事実である。

豊かになった大都市では、富を目当てに群がるユダヤ人やカトリックなどの新移民に対して差別感情が蔓延した。アルコール依存症患者が増加したためとの名目で禁酒法が制定されたが、実際は新移民に酒造業を営むものが多かったことへの排斥感情に基づいているとも言える。他にも黒人の反乱が地方都市で頻発したこともあり、クー・クラックス・クラン(KKK)などの人種差別団体が公然と組織され、黒人や新移民を弾圧した。また1920年代には日本人による移民が急増したが、これら日系アメリカ人が社会的に成功する様に危機感を抱いた勢力によって、日本人の脅威を煽る積極的な排日キャンペーンが繰り広げられ、日本製品のボイコットなどが行われた。日系移民の多いカリフォルニア州を中心に排斥運動は高まり、排日移民法が制定されるなど、人種差別が公然と行われる時代であった。日系人排斥運動は隣国カナダへも飛び火した。

アジアでは中国軍民による居留民襲撃に対しイギリス軍と共同して南京市街への砲撃を行うなど断固とした姿勢をとった(南京事件)[3]。

やがてヨーロッパの自力復興によって、アメリカの輸出経済に陰りが生じ、1929年9月の最高値を境に、株価はじわじわと値を下げ始めていた。しかし熱狂した市民はそれに注意することも無く、株や土地の売買を続けた。1929年10月24日のいわゆる「暗黒の木曜日」を境に、遂に株価が一斉に大暴落し、史上最高の繁栄を誇ったアメリカはここに破綻した。アメリカの破綻は「世界の工場アメリカ」に経済依存していたヨーロッパ諸国や日本に波及し、1930年代を取り巻く世界恐慌となった。

資本家は一斉に労働者のリストラをはじめ、大都市は失業者で溢れた。食糧の配給には長蛇の列ができ、浮浪者や犯罪者が増加して社会不安が蔓延した。農家の没落はもはやとどまるところを知らず、彼らが逃れた西部にも、彼らを受け入れる余地はどこにも無かった。そこにかつての繁栄を誇ったアメリカはどこにも存在しなかった。

この社会不安の中、大戦恩給の前払いを求めて退役軍人が首都ワシントンで大規模なデモを起こした。陸軍士官ダグラス・マッカーサーはこれを共産主義者に煽動された暴挙とし、彼らを戦車を主体とする軍事力で弾圧、流血の事態となった。このころ失業者のデモや闘争が相次いでおり、革命が公然と叫ばれるようになっていたが、これらを共産主義者が煽動していることは十分に考えられることであった。どちらにしろ、この後に共産主義者を大量に検挙することに成功し、アメリカでの共産主義運動は沈静化した。

未曾有の恐慌に資本主義先進国は例外なくダメージを受けることになったが、その混乱の状況や回復の過程・速度については各国なりの事情が影響した。広大な植民地を領有する国々(イギリス・フランス)やアメリカは金本位制からの離脱や高関税による経済ブロックによる自国通貨と産業の保護に努めたが、必ずしも成功しなかった。ソビエト連邦やドイツといった全体主義国家および日本などの権威主義国家の場合、産業統制により資源配分を国家が管理することで恐慌から脱したが、全体主義政党や軍部の台頭が他の列強諸国との軋轢を生んだ。恐慌の発生以降も各国での通貨問題を解決するための多くの試みがなされたが恒常的な協調体制が構築されたわけではなく、結局のところ外国為替相場の国際的調整は第二次世界大戦後の国際通貨基金設立を巡る議論の中に送り込まれることとなった[4]。

フランクリン・ルーズベルト大統領は、国が率先して主導する大規模公共事業を中心としたニューディール政策によってこの難局を乗り切ろうとするが、経済は一時的に回復したのみで、1930年代後半には再び危機的状況に陥った。

第二次世界大戦 (1939年 - 1945年)

[編集]

1939年9月、アドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツのポーランド侵攻によって第二次世界大戦が勃発、短期間で西ヨーロッパの大部分はドイツに占領され、イギリスも執拗な攻撃によって疲弊し、ウィンストン・チャーチルは再三にわたってアメリカに参戦を求めた。アメリカ大統領ルーズベルトはレンドリース法を設定して援助を拡大するものの、参戦には世論の支持を得られないと考えて難色を示し、中立法を遵守するとした。ドイツは頑強に抵抗するイギリスの攻略を諦め、1941年にはソビエト侵攻に移った。三国同盟によってドイツと同盟関係にある日本は、中国大陸への軍事侵攻を行っており、アメリカは西欧と共に経済制裁を行っていたが、効果は大きく、1941年7月の南部仏印進駐は、東南アジアの油田に対する侵攻準備と受け取られた。日米交渉の中でアメリカはこれに対して「ハル・ノート」として知られる強硬な交渉案を突き付け、12月に日本がハワイ真珠湾を攻撃した。ルーズベルトは即座に参戦を表明、枢軸国に対して宣戦布告した。太平洋戦争(大東亜戦争)の始まりであった。

欧州戦線ではドイツが1942年から1943年にわたるスターリングラードの戦いに敗れ、形勢が逆転した。ドイツが劣勢となる中で、米英両軍はフランスのノルマンディーへ上陸した。また、ドイツ軍が発展させた都市無差別爆撃の戦法を英米軍も採用し、ドイツの主要都市をことごとく破壊して国家機能を奪った。同盟国イタリアは政権転覆によって降伏、ドイツは東西両軍から挟み込まれる形となり、ついに自国領内への侵攻を許し、連合国の勝利は決定的となった。

日本は開戦と同時に東南アジア植民地を次々に占領、欧米の統治体制を一時的に崩壊させた。アメリカもフィリピンとグアム、アリューシャン列島の数島を奪われたが、ミッドウェー諸島の占領を阻止(ミッドウェー海戦)し、ガダルカナル島上陸によって戦況は逆転、太平洋の島々で両軍は世界戦史に残る壮絶な死闘を繰り広げた。マキン・タラワ両島や硫黄島では最大の死傷者を出し、サイパンやフィリピン、沖縄では住民を巻き込んだ悲惨な戦争となった。北マリアナ諸島を占領した米軍は、無差別爆撃を日本でも行ったが、木や紙を多用する日本家屋の構造を考慮した焼夷弾を使用して、主要都市を人口の多い順に焼き払い、日本の国家機能は破壊された。

また、米国内の日系アメリカ人を敵性国民として、残らず砂漠地帯に建設した強制収容所に送った(日系人の強制収容)。このため、日系人の若者は信頼を回復する為に軍へ志願入隊し、欧州戦線の激戦区に送られた。日系人部隊の戦いぶりは他の部隊を凌駕し、大戦で最多の勲章を受章した。この活躍により、米国での日系人の信用は徐々に回復して行った。日系人や在住日本人はカナダやペルーなどの国でも同様に収容所へ送られ、終戦まで過ごした。このような措置はイタリア系やドイツ系の国民に対しても、日系人ほどでないが実施された[5]。

米国が日本に投下した2発の原子爆弾は、南西部の「フォー・コーナーズ」にあるナバホ族、ホピ族、プエブロ族、山岳ユテ族の保留地(Reservation)から、アメリカ連邦政府によってほぼ部族に無断で採掘されたウラニウムを精製して製造され、メスカレロ・アパッチ族と西ショーショーニー族、南部パイユート族の保留地で爆発実験されたものである。この際に生み出された放射性副産物質は、サン・イルデフォンソ・プエブロ族とサンタクララ・プエブロ族の保留地に格納された。「フォー・コーナーズ」一帯のインディアン保留地はアメリカの核兵器開発と原子力産業の中枢となっており、全米科学アカデミーはこの地を「国家の犠牲地域」(National Sacrifice Area)のひとつに指定している。

ルーズベルトは戦争中にもチャーチル、ソ連のヨシフ・スターリン、中国の蔣介石と密接に会談(テヘラン会談、カイロ会談、ヤルタ会談)、ルーズベルトは戦後の処理についてこの頃から路線を決定していたが、1945年4月にドイツ降伏を目前にして急死する。跡を継いだハリー・トルーマンはポツダム会談によって戦後の路線を明確にし、ポツダム宣言を突き付けた日本の広島と長崎に対して世界初の原子爆弾を使用した(しかし、トルーマンが、明確に原爆投下を許可したという証拠は見つかっておらず、近年では、後述するマンハッタン計画の当時の最高責任者である、レスリー・グローブス陸軍准将ら、軍の関係者がトルーマン政権に対して内密に投下を許可した可能性があるという説が有力になってきている)。原爆はマンハッタン計画と称した極秘計画によって、巨額の費用と最高の能力を投じて開発した最終兵器であり、後には「核」と呼ばれ、終戦後の世界を支配する力を持つものであった。アメリカは日本に2発の原爆攻撃を与え、ソ連もヤルタ会談の約束どおり参戦して、日本を降伏に追いやった。

戦後世界の復興は、まずアメリカ・イギリス・ソ連の3カ国によって主導権が握られた。欧州では、枢軸中心国ドイツとオーストリアは英米仏ソ4国によって分割統治、イタリアは領土割譲と高額の賠償金を承諾して講和し、植民地も保障された。枢軸国となった東欧諸国はソ連の影響圏に置かれ、南欧は英ソ両国が影響力を持った。日本は本土(北海道・本州・四国・九州)をGHQ/SCAPが統治(連合国軍占領下の日本)、沖縄・奄美・小笠原・南洋諸島をアメリカが占領統治、朝鮮半島は米ソで分割、南樺太・千島はソ連が領有、台湾は中国が領有した。しかし、日本が占領していた東南アジアは宗主国が復帰したものの、仏領のベトナムや蘭領のインドネシアでは独立戦争が勃発し、イギリス領インド帝国でも反英暴動が起こるなど、戦前の帝国主義が崩壊した新たな時代の幕開けとなった。

冷戦 (1945年 - 1989年)

[編集]日本の降伏からベトナム戦争まで (1945年 - 1975年)

[編集]

世界の盟主を自負していたイギリスは、戦争の痛手と植民地の相次ぐ反乱によって急速に衰退し、代わってアメリカとソ連が世界の覇者となった。かねての構想であった国際連合を設立、戦後世界の構築を進めた。しかし、思想が異なるソ連との連合は不可能なことであり、戦後すぐに双方は離反した。アメリカはマーシャル・プランによって西ヨーロッパを経済援助することを基本路線に掲げ、対するソ連は東ヨーロッパの周辺中小国を共産化したことから、欧州大陸は東西に分裂した。いわゆる冷戦である。双方はベルリン問題で対立を深めたが、朝鮮戦争(1950年-1953年)によって遂に熱い戦争となった。アメリカは欧州を防衛する為、集団防衛組織として北大西洋条約機構 (NATO) を設立し、ソ連と東欧の東側陣営を封じ込める戦略を採った。また中東条約機構 (METO) の成立に寄与し、東洋では東南アジア条約機構(SEATO)・ANZAS条約・日米条約・米韓条約・米華条約・米比条約をそれぞれ締結して、ソ連と中華人民共和国を包囲した。さらに、対外情報機関を統合したCIAが設置され、東側との情報戦や諜報戦など工作活動が盛んに行われ、また西側諸国も影響下に置くべく監視した。CIA長官は強大な権限を与えられ、これ以降、数々の国外活動にCIAは関与するようになり、1954年には早くもグアテマラの容共的な政権を転覆するためにPBSUCCESS作戦が実行された。

国内では戦争が終わった安堵感と、若年層の兵士が帰国したことから結婚と出産が急増し、1945年から数年間で幼児人口が増加した(ベビーブーム)。いわゆる「ベビーブーマー」(日本では団塊の世代)と呼ばれる世代の登場である。戦争を潜り抜けた若い家族は、戦前の家族制度に縛られず、両親とは離れた郊外に一戸建てを購入して生活することが多くなり、核家族化が急速に進んだ。この背景には、安くて高性能・しかも若者受けするスタイルの自動車が多数販売されたこと、高速自動車道路網の整備が急速に行われたことが大きく影響している。さらに、家庭用電化製品(家電)の発明と普及が、核家族化の進んだ家庭を助けた。郊外の宅地整備ラッシュ、自動車と家電製品の製造、さらには戦争で再び荒廃した西欧へ製品を輸出したことにより、米国経済は非常に活性化し、1950年代には大好況となった。テレビ、レコードなどの新たな娯楽が普及し、エルビス・プレスリーなどのミュージシャンが登場した。また、ハリウッド映画の黄金期と呼ばれるのもこの時代で、長編の大作映画が次々に製作された。

一方、冷戦の急速な緊張の高まりにより、1940年代末期にジョセフ・マッカーシー上院議員が中心となった反共運動が国民の支持を拡大、FBIも共産主義者の取締りを強化し、公民問わず様々な場所で、共産主義者と見られた人々の排斥が行われた。それは民間企業から官公庁、果ては軍隊へ至り、労組の力が強かったハリウッドでは、数々の作家や俳優が共産主義者として排斥された。この中でチャップリンなどは国外亡命に追いやられて、国内外に衝撃を与えた。これらはマッカーシズムや、魔女狩りに例えて赤狩りと呼ばれ、マッカーシーが失脚する1950年代前半まで大きな動きとなった。この運動によって公職を追放された者は数知れないが、一方で米国内の共産主義運動の芽を摘んだと評価する者もいる。なお、連合国の占領下にあった日本においても、レッドパージとして同様の排斥運動が盛んに行われたが、これは反共のマッカーサー司令官の意思が大きい。

世界では1960年代までに脱植民地化の潮流から植民地からの独立が相次ぎ、西欧の帝国主義的な覇権は終焉を迎え、独立国が資本主義的国家ならばアメリカが、社会主義国家ならばソ連が支援するという二極世界が誕生した。そしてお互いは核兵器、大陸間弾道ミサイル、原子力潜水艦という具合に、この間に相手を何万回も殺せる兵器を持つに至った。大気圏内での核実験を相次いで実施し、核戦争に備える対策が全国で取られた。また両国は軍事的優位に立つために宇宙開発競争に乗り出した。航空宇宙局(NASA)が設立され、人工衛星、有人宇宙船を次々に宇宙空間に送り出したが、ソ連が常に先を行っていた。ジョン・F・ケネディ大統領(民主党)はソ連より先に人類を月へ送り込む計画を打ち出し、NASAの事業はこの目的の為にほぼ一本化されていった。

そんな時、「アメリカの裏庭」と称していたカリブ海のキューバで革命が起こり、これを阻止すべく、亡命キューバ人を中心とした侵攻軍を組織したが、この計画は失敗した。このピッグス湾事件によってカストロ政権はキューバ革命が社会主義革命であることを宣言し、防衛力強化のために共産化したキューバはソ連と親交を深め、アメリカを狙う弾道ミサイルを配備しようとしたため、ジョン・F・ケネディはソ連と核戦争瀬戸際の外交戦を展開した。これがキューバ危機(1962年)である。この危機的状況を打破した米ソ首脳は、緊張の緩和を目指すことで一致し、この後は米ソの直接的な激突は避けられた。

国内では、社会的に保障されず、人種差別に悩む黒人(アフリカ系アメリカ人)が公民権を獲得する為の運動(アフリカ系アメリカ人公民権運動)を行い、急速に盛り上がっていた。特に、1963年は南北戦争の奴隷解放宣言から100周年であり、黒人のデモが相次いで白人と衝突し、銃撃戦に発展する地域もあったが、指導者的存在であるキング牧師はインドに学んだ非暴力闘争を主張し、支持を拡大した。この公民権運動に加え、フランスを中心に拡大した大学生による大学自治運動(学生運動)が飛び火し、学生によるストライキやデモによって、ほとんどの都市が騒然とした状態となった。ケネディは黒人への公民権付与や大学自治の拡大を認め、解決への道筋をつけた。しかし、以前からアメリカ政府が取り組んでいたベトナム戦争への介入政策を転換しようと模索していたが暗殺された。インディアンたちは「レッド・パワー運動」として黒人団体と連携し、権利回復要求を激化。「インディアン若者会議(NIYC)」や「アメリカインディアン運動(AIM)」を結成、「アルカトラズ島占拠事件」や「ウーンデッド・ニー占拠抗議」など、数々の抗議運動でインディアンの存在を全世界に訴えた。

ケネディの後を継いだリンドン・B・ジョンソン(民主党)は、拡大しつつあった「貧困との戦い」と、公民権運動の最終的な解決を目指した「偉大な社会」計画を実行し、一方ではベトナムへ積極的な介入を行い、トンキン湾事件を引き金としてベトナム戦争(1965年-1975年)へ発展した。北ベトナムへ地上軍を進めることの出来ない米軍は圧倒的な物量を背景に北爆や枯葉剤の散布を行ったが、北から次々に侵入する共産軍や、南ベトナムの共産ゲリラに苦しめられ、戦闘は泥沼化した。死傷者が続々と増える中で、欧米や日本では大学生を中心に共産主義運動が流行しており、これは公民権運動と結びついた反戦運動となった。これらの運動は「ベビーブーマー」が主体となっており、既存の文化・社会体制に反感を持ったヒッピーなどに代表される、反社会的な若者文化によっていっそう盛り上がった。長引く戦争に対して国民の支持が得られなくなったジョンソンは1968年の大統領選挙への立候補をしないと表明し、大統領選に出馬しようとしたロバート・ケネディ(ジョンの弟)や、公民権運動の立役者であるキングは相次いで暗殺され、社会は混乱した。

アメリカの1960年代は、公民権法の制定による法律上の人種差別の撤廃、1965年の社会保障法による医療保険制度の普及、ベトナム戦争への介入拡大による死傷者の増大、ベトナム戦争に介入した軍事目的と政治目的の達成断念、反戦運動の拡大、政治や社会運動の指導者の暗殺、アポロ計画による有人月面探査の実現など、多くの成果や弊害が混在した激動の時代だった。

ジョンソンの後を受けたリチャード・ニクソン(共和党)は、泥沼化したベトナムからの撤退を模索し始めた。アメリカ軍はベトナムからの段階的な撤退をはじめ、ついに1973年3月、5万8千人の死者と2千人の行方不明者をもたらしたベトナム戦争からの完全撤退を完了した。ニクソンはその他にも、中華人民共和国の承認と外交関係の開始、ソ連との核軍縮条約の締結、国連における生物兵器禁止条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の採択と加盟、ドルと金の兌換停止、為替の変動相場制への移行、環境保護庁の設立、自動車の排気ガス規制など、外交と内政において多くの政策転換に取り組んだが、ウォーターゲート事件に対する議会からの責任追及により辞職し、大統領の権威低下と政治に対する信用低下をもたらした。

ベトナム戦争終結から冷戦終結まで (1975年 - 1989年)

[編集]冷戦後 (1990年 - 現在)

[編集]ニクソンの跡を継いだジェラルド・R・フォード(共和党)がニクソンに対して恩赦を与えたことや、さらにこれに続くジミー・カーター(民主党)の政権運営が弱腰と批判された事から、1970年代を通じて政治不信は解消されなかった。特に、イラン革命の際に占拠された大使館を救出する作戦が失敗し、数十名の海兵隊員を死なせた事は、国民の米軍に対する信頼を裏切ることとなった。さらには、この大使館問題が解決される際、裏取引があったことが後に明るみに出て大問題となった(イラン・コントラ事件)。

ケネディによって市民権を獲得した黒人も、白人による差別感情は短期間で拭えるものではなかった。高級職業につくことは難しく、貧しい生活が続いた。大都市の中心ではことごとく低所得者や黒人・プエルトリコ人の暮らすスラム街が形成され、高所得の白人は郊外の住宅地に移転し、都市のドーナツ化現象が進んだ。こういった米国の負の特徴は「アメリカ病」と呼ばれ、アメリカの影響下にある先進諸国共通の問題となっていった。政府は問題を改善する為に福祉に力を入れざるを得なくなり、1970年代に福祉国家へ生まれ変わった。

こうした中で保守派、福音主義(en:Evangelicalism)、キリスト教根本主義、キリスト教右派団体の期待を背負って登場したのがロナルド・レーガン(共和党)である。レーガンはソ連を「悪の帝国」と規定し、それに対抗するためにSDI(スターウォーズ構想)をはじめるなど、それまでの柔軟な外交政策を強硬的なものに変更した。おりしもソ連がアフガニスタンへの侵攻を開始したため、冷戦は新たな高まりを見せた。そのためこの時期を「新冷戦」と言う。このような強攻策はレーガン政権に入り込んだ新保守主義(ネオコン)の影響が強く働いている。ネオコンはリベラルな民主党で勢力を伸ばしていたが、1970年代の民主党の支持率低下によって見切りをつけ、大挙して共和党へ流れ込んだ。

レーガンは、軍事では中米紛争に介入し、ニカラグア、エルサルバドル、グアテマラの内戦で反共を掲げる政府軍や、ニカラグアの反革命傭兵軍団コントラを支援した。また、グレナダ侵攻を成功させ、ベトナムとイランで傷ついた軍の威信も取り戻したが、すぐにレバノン内戦で大使館と海兵隊が襲われ、200名以上の死者を出したことから、地上作戦には消極的になった。レーガンは中央アメリカでは、人権侵害を行う反共組織の支援に徹したが、こうした姿勢が仇になり、イラン・コントラ事件というスキャンダルを巻き起こした。リビアのカダフィ政権とは長く対立し、戦闘機同士の空中戦や、旅客機爆破事件(パンアメリカン航空103便爆破事件)の報復攻撃などを行った。また、イギリスや日本といった同盟国との関係を重視し、これらの国とは蜜月の関係となった。オイルショック以来、奇跡的な経済成長を遂げた日本・西ドイツを影響下に置きながら、政治・経済・軍事を西側先進国の合議によって運営しようとするサミットが開催されるようになったが、1985年のプラザ合意でその影響力が発揮された。この時代は1960年代末までのニューディール絶頂期から保守的な時代へと大きく転換した時代である。

産業面では、半導体を用いるコンピュータを中心とした先端工業が発達し、シリコンバレーと呼ばれる半導体工業地帯が登場し、ハイテク草創期において技術がほぼ独占状態となった。一方、1970年代から1980年代にかけ、経済成長によって大国となった日本や西ドイツが自動車、家電、オーディオ機器などを次々に米国で展開した。特に日本製の製品は大衆的で高品質低価格として非常に人気となり、日本製自動車が全米の保有台数の4分の1から3分の1に迫るまでになった。また、米国の独占が続いたハイテク産業においても、1980年代後半には日本企業が急成長してシェアを奪い、米国企業の危機感を煽った。このため、商務省と財界は日本に対して貿易不均衡の是正として様々な圧力をかけ、牛肉や柑橘類の自由貿易を認めさせたが、日本側も様々な手段で抵抗した為、すさまじい貿易摩擦へと展開した。米国内では、国民の不満を日本へ向けるための煽動報道が繰り返し行われ、1990年代前半にかけ、「ジャパンバッシング」(日本叩き)と呼ばれる運動が広がった。

レーガンの跡を継いだジョージ・H・W・ブッシュ(共和党)は積極的な強硬政策を採り、パナマ侵攻と湾岸戦争を成功させ、軍の威信と信頼を取り戻した。また、上記のような反日感情を反映し、日本に対しては様々な圧力外交を行った。この露骨な圧力政策は、日本のバブル経済が崩壊する1990年代半ばまで続いた。さらにブッシュの時代、ロス暴動をきっかけとして、国内に根強く残る人種差別感情や人種間対立が浮き彫りとなった。

1989年11月9日、冷戦の象徴であったベルリンの壁が崩壊し、それを受けて12月3日のミハイル・ゴルバチョフとのマルタ会談では「冷戦の終結」が宣言された。

一極支配 (1990年 - 2001年)

[編集]冷戦が終わると、まず最初に直面した問題は中東問題である。1990年8月2日にイラクがクウェートに侵攻したことに対して、アメリカ軍を中心とした多国籍軍が編成され、1991年1月17日から2月28日までに亘って多国籍軍とイラク軍が戦争を行い、クウェートをイラクから解放することに成功した。これが湾岸戦争である。湾岸戦争はその現在まで続く中東問題の端緒ともなった。また、湾岸戦争が起こった1991年にはソビエト連邦が崩壊し、自由主義陣営の中心であるアメリカの勝利を意味していたが、アメリカの経済は双子の赤字(財政赤字と貿易赤字)と呼ばれる状態に苦しめられていた。

ブッシュの後に登場したビル・クリントン(民主党)はこうした経済的不況を解消することに努力し、クリントンが大統領職を去るときにはこの状況は完全に解消され、アメリカはこれまでに無い好景気を謳歌することができた。これには副大統領のアルバート・ゴアが主張する情報スーパーハイウェイ構想など、IT産業を積極的に後押しした事もその助けとなっている。アメリカは1980年代から軍事目的として電話回線を使用した情報網の整備を行っており、1990年代にパソコン通信やインターネットが民間によって急速に広がる下地となった。マイクロソフトやApple Computerといった米国企業が急成長し、ハイテクの独占が進んだ。

1993年にはビル・クリントンが大統領に就任し、1990年代の繁栄を謳歌した。このクリントンの時代は、ソビエト連邦が崩壊した後の、米国による「一極支配」と呼ばれる時代になった。

クリントン時代にはファーストレディであるヒラリー・クリントンの影響から女性の権利を大幅に認めるなど、ブッシュまでの保守的な状況から、ある程度リベラルな方向へ巻き戻す試みがなされた。対外的には、ソマリアの国連平和維持活動(PKO)が地元民兵に襲撃されて米兵に多数の犠牲を出した事件によって、海外派兵を控える意見が大きくなり、またコソボ紛争によるユーゴスラビア連邦共和国や、イラクへの空爆、アフガニスタン・スーダン攻撃は地上軍を伴わない比較的小規模な戦闘で、大きな対外軍事行動による出費がなかったこともクリントン政権には幸いした。

同時多発テロ以後 (2001年 - 現在)

[編集]

民主党ビル・クリントンの次に政権に就いたのは、共和党でネオコンサバティブや、キリスト教右派、ローマ・カトリック、キリスト教根本主義に支持されていたジョージ・W・ブッシュ(先のブッシュ大統領の息子)であった。ブッシュの支持率は当初から低かったが、アメリカ市民は20世紀から21世紀の世紀転換期を比較的長く続いていた平和を謳歌していた。しかし、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件(nine eleventh、September eleventh)を期にブッシュ政権は支持率を拡大、アフガニスタン侵攻、イラク戦争と言った対テロ戦争をはじめ、対外強硬路線に舵を切った。

こうしたアメリカの強硬な外交政策はユニラテラリズムと呼ばれ、冷戦後に欧州で発言力を増したドイツやフランスなどから批判を受けている。ロシアや中国もテロ対策に賛同したが、イラク戦争によって対立へと変わった。2004年に再選されたブッシュは、アフガニスタンやイラクのほかにもイラン、北朝鮮を「テロ支援国家」「悪の枢軸」と規定しているが、イラク戦争が泥沼化し、国内のハリケーン災害が後手に回ったこともあり、強行外交の見直しと軍の再編が行われている。

BRICS新興国の台頭、中国やインドなどの開発途上国の経済の急成長が主要な原因となって貿易赤字も増大傾向である。景気はクリントン時代のITバブルが崩壊して一時的に鈍化したが、続いて住宅人気による宅地造成・建設ラッシュが好景気を招いたが、住宅価格バブルは2008年に崩壊した。かつて世界一を誇った工業力も、企業が工場の海外移転を進め、また、投資事業や金融に力を入れた結果、産業の空洞化が起こっている。米国の国際力は長期的に衰退する可能性がある一方、産業移転と投資によって中国やインドは工業的に急成長し、原油高によってロシアの経済力も回復した。ドイツ・フランスの周辺国への影響も増しており、冷戦に続く米国の一極構造は崩れつつあるという見方もある。強硬な反米姿勢で知られるベネズエラのウゴ・チャベス大統領は「我々は世界の新しい秩序を築きつつある。一極支配はすでに崩壊した。アメリカ帝国の力は瓦解しつつある」と述べている。

国家を形成する人種構成も20世紀末から大きく変化した。ラテンアメリカからのスペイン語系移民(ヒスパニック、ラティーノ)が土着し、それまでの白人・黒人のどちらにも属さない新たなコミュニティを形成している。貧しいラテンアメリカから豊かに見えるアメリカ合衆国への人々の流れは増加の一途にあり、黒人人口を上回る地域も発生した。この事象はメキシコと国境を接する各州共通の問題であるが、ヒスパニックが低賃金の新たな労働資源となっていることや、ラテンアメリカ系の商品売買による新たな経済活動の機会となっているため、単純な同化政策を採りづらくなっている。しかし、同化政策の遅れは言語分断を招くなど大きな問題となっている。どちらにしてもヒスパニックは今後のアメリカを左右する重要な勢力になると思われる。米国政府の推測では、2006年10月に人口が3億人を超えたが、これはヒスパニックの流入と、アメリカの合計特殊出生率が安定していることなどによる自然増が要因と考えられている。

2000年代以降、長らくあった黒人差別の解消に近づくための象徴ともいえる出来事が起こり、アフリカ系アメリカ人のコリン・パウエル、コンドリーザ・ライスが第65代、第66代国務長官に就任し、そして史上初のアフリカ系初の大統領のバラク・オバマとそのファーストレディのミシェル・オバマが登場した。バラク・オバマ第44代アメリカ合衆国大統領就任式はアメリカの有名人も多く参加するほどの盛り上がりであった。

2008年の南オセチア紛争や2000年代後半以降の東欧ミサイル防衛構想でロシアと対立が始まっており、親米のイスラエルがベネズエラやボリビアから国交を断絶され、反露のグルジアがロシアと国交を断絶し親米化を進めた。さらにウクライナは親米派、親露派に分かれた。ブラジル、アルゼンチン、ペルーなどの中南米諸国は、アメリカ合衆国とは異なる国家の統治モデル、経済モデルを模索し追求している。東側諸国のBRICSのロシアと中国は超大国化しアメリカ合衆国と同等またはそれ以上の国際的影響力の拡大をめざしている。また、中露は人権弾圧国家も支援しているためにアメリカを含む西側と対立している。

2008年9月、リーマン・ブラザーズの破綻を発端にアメリカ発の世界金融危機が世界経済に深刻な打撃を与えた。西側諸国に限らず、ロシアや中国も事実上の資本主義体制であるため、経済に深刻な打撃を受けた。中国では2009年6月現在まで2000万人が失業したとされる。アメリカの同盟国である日本も非正規労働者を中心に多くの失業者が出るあど、甚大な影響を受けた。ロシアは世界で最も経済にダメージを受けた国と言われ、失業者は公式統計でも200万人に上り、労働争議が多発し、ドミートリー・メドヴェージェフ、ウラジーミル・プーチン政権の支持率が低下した。ロシアのメドヴェージェフ大統領は「世界不況はアメリカによる一極支配が原因」とアメリカを批判した。2012年5月7日から、再びプーチンがロシア連邦大統領として政権復帰し、中華人民共和国では習近平が2012年11月15日に中国共産党中央委員会総書記・最高指導者となり、新体制に突入した。しかし、中国・ロシアともに不況下にあっても軍事力の増強・近代化は強力に推し進めており、アメリカの一極支配を脅かしている。

バラク・オバマ大統領は伊勢志摩サミット出席後の2016年5月27日、日本の安倍晋三総理とともに、現職のアメリカ大統領としては初めて、世界史上初めて戦争時において核兵器の使用がなされた場所である広島県広島市の広島平和記念公園を訪問した。

2016年大統領選挙で、ラストベルト地帯における、従来は民主党の支持層であった白人労働者の支持を受けるなどして、「AMERICA FIRST(アメリカ第一)」、「Make America Great Again(アメリカを再び大国に)」といったスローガンを掲げて、その並外れた言動から「暴言王」とも称された、実業家出身で政治経歴のないドナルド・トランプが共和党候補として出馬し、元ファーストレディ(大統領経験者の配偶者)であるヒラリー・クリントン民主党候補を破り当選を果たし大統領に選出され、2017年1月20日に第45代アメリカ合衆国大統領に、副大統領にはマイク・ペンスが就任した。

トランプ政権は、環太平洋パートナーシップ協定(通称:TPP)からの撤退表明、駐イスラエル米国大使館のエルサレムへの移転および同国首都としてのエルサレムの承認、シリアへの空爆、メキシコからの不法移民規制、気候変動抑制に関する多国間協定(通称:パリ協定)からの米国離脱宣言、イラン核合意からの離脱、国連人権理事会からの離脱、ホワイトハウス報道官やCIA(中央情報局)長官、国務長官、国防長官などの相次ぐ政府高官人事の罷免・交代、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の第3代最高指導者である金正恩朝鮮労働党委員長との史上初の米朝首脳会談の開催、中国との貿易摩擦、人種差別問題など、内政・外交面ともにさまざまな課題に直面した。しかし、その中でも特に、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に手こずり、2020年大統領選挙で再選を目指すも敗北し、民主党のジョー・バイデンにホワイトハウスを譲ることになった(その際、2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件が引き起こされた)。

中国から発生した新型コロナウイルスの流行はアメリカにも到来し、2021年12月現在でも、スペインかぜや世界大戦を超え南北戦争に匹敵する死者を出している。感染拡大とともに株価は暴落し、失業率は一時14%に及んだため数兆ドル単位の財政出動と金融緩和が行われた結果今度は30年ぶりのインフレーションに見舞われることとなった。

バイデン大統領はアフガニスタンから撤兵を完了させ20年に及ぶ戦争状態を終結させたが、アフガニスタンの民主化は達成できずタリバンに再びその地を明け渡す事となった。

2022年アメリカ合衆国選挙の上院議員選挙では民主党が多数派を維持したが、下院議員選挙では共和党が過半数の議席を奪取した[6]。

領土の変遷

[編集]大陸領土の拡大

[編集]- 1776年 - 13州がアメリカ独立宣言を発表

- 1783年 - イギリスより北西部植民地を割譲(ミシシッピ川以東)

- 1803年 - フランスよりルイジアナ植民地を買収(ミシシッピ川以西)

- 1818年 - イギリスより割譲(現ノースダコタ州)

- 1819年 - スペインより買収(現フロリダ州)

- 1842年 - イギリスより割譲(現メーン州北部)

- 1845年 - テキサス共和国併合

- 1846年 - オレゴン併合(現オレゴン・ワシントン・アイダホ州)

- 1848年 - メキシコより割譲(現カリフォルニア・ネバダ・ユタ・アリゾナ州など)

- 1853年 - メキシコより買収(現アリゾナ州南部)

太平洋・カリブ海への進出

[編集]- 1856年 - グアノ島法により、ホンジュラス沖のスワン諸島を領有。同時にニカラグアとコロンビア付近のセラナ礁、セラニャ礁、バホヌエボ礁、キトスエニョ礁、ロンカドル礁の島々も領有宣言

- 1857年 - ハウランド島・ベーカー島・ナヴァッサ島を領有

- 1858年 - ハワイとジョンストン島を共同統治、ジャーヴィス島領有

- 1867年 - ロシアよりアラスカ購入(現アラスカ州)、ミッドウェー諸島領有

- 1889年 - ジャーヴィス島をイギリスへ割譲

- 1897年 - パルミラ環礁領有

- 1898年 - ハワイ王国併合、スペインよりフィリピン・グアム・プエルトリコ各植民地を割譲

- 1899年 - ドイツと分割して東サモア獲得、ウェーク島領有

- 1903年 - パナマよりパナマ運河地帯を、キューバよりグァンタナモ湾を永久租借

- 1905年 - ドミニカ共和国を保護領とする。

- 1914年 - ニカラグアよりコーン諸島の99年間の租借

- 1915年 - ハイチを保護国とする。

- 1917年 - デンマークよりヴァージン諸島を購入

- 1922年 - キングマン・リーフを領有

- 1926年 - ドミニカ共和国自立

- 1934年 - ハイチ自立

- 1935年 - ジャーヴィス島を再領有

第二次世界大戦後統治・信託統治

[編集]- 1945年 - 南洋諸島・沖縄・奄美・小笠原諸島占領統治、日本占領統治、ドイツ・オーストリア・朝鮮半島分割占領統治。

- 1946年 - フィリピン独立

- 1947年 - 太平洋諸島(南洋諸島)信託統治

- 1948年 - 大韓民国独立

- 1952年 - 日本主権回復

- 1953年 - 奄美群島を日本へ返還

- 1955年 - 西ドイツ独立・オーストリア主権回復

- 1966年 - イギリスよりディエゴガルシア島を50年間租借

- 1968年 - 小笠原諸島を日本へ返還

- 1971年 - コーン諸島をニカラグアへ返還

- 1972年 - 沖縄県を日本へ返還(沖縄返還)。スワン諸島をホンジュラスへ返還

- 1979年 - 太平洋諸島信託統治領にミクロネシア連邦結成

- 1982年 - マーシャル諸島と自由連合を結成し信託統治終了。セラナ礁、セラニャ礁、バホヌエボ礁、キトスエニョ礁、ロンカドル礁の島々を領有を主張していたコロンビアに返還。しかし、セラニャ礁、バホヌエボ礁にある一部は領有。

- 1986年 - ミクロネシア連邦・マーシャル諸島独立、北マリアナ諸島は自治領となる。

- 1994年 - パラオ独立、ベルリンをドイツへ返還

- 1999年 - パナマ運河地帯をパナマへ返還

- 2003年 - イラク占領統治

- 2006年 - イラク主権回復

- 2016年 - イギリスよりディエゴガルシア島をさらに20年間租借(自動延長)[7][8]

出典

[編集]- ^ “Today in history: Morocco is the first country to recognize the U.S.” (英語). People's World (2015年12月18日). 2023年1月5日閲覧。

- ^ My crazy rev war life

- ^ ナンキン‐じけん【南京事件】

- ^ (名古屋大学大学院経済学研究科教授)金井雄一『基軸通貨ポンドの衰退過程に関する実証的研究』(PDF)(レポート)〈科学研究費補助金報告書;基盤研究(C)(2)〉2005年5月。課題番号 14530093。2020年4月22日閲覧。9頁。(注は文単位)

- ^ ドイツ系アメリカ人とイタリア系アメリカ人を参照。

- ^ “アメリカ中間選挙”. 2024年7月2日閲覧。

- ^ “Deal to send Chagos islanders back to their tropical paradise could be closer after Cameron and Obama discussed US air base lease on Diego Garcia over the weekend”. デイリー・メール (2016年4月25日). 2016年5月20日閲覧。

- ^ “Britain’s shame: the ethnic cleansing of the Chagos Islands”. Politics First (2016年4月23日). 2016年5月20日閲覧。

参考文献

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Houghton Mifflin Company: U.S. History Resource Center

- ニューヨークの歴史(日本語)

- 日本大百科全書『アメリカ史』 - コトバンク

- ブリタニカ国際大百科事典『アメリカ合衆国史』 - コトバンク

- 日本大百科全書『アメリカ合衆国史(年表)』 - コトバンク