「長楽寺 (京都市)」の版間の差分

m Bot作業依頼: Template:Mapplot JapanとTemplate:Embedmapの廃止に伴う編集 (Template:Mapplot Japan) - log |

|||

| 27行目: | 27行目: | ||

|地図2 = |

|地図2 = |

||

}} |

}} |

||

{{Mapplot| |

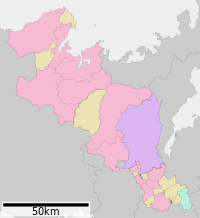

{{Location map|Japan Mapplot|coordinates={{Coord|35.002605|135.783474}}|caption=長楽寺|width=256}} |

||

'''長楽寺'''(ちょうらくじ)は、[[京都市]][[東山区]]にある[[時宗]][[時宗十二派|遊行派]]の寺院。山号は黄台山(おうだいさん)。[[洛陽三十三所観音霊場]]第7番札所。 |

'''長楽寺'''(ちょうらくじ)は、[[京都市]][[東山区]]にある[[時宗]][[時宗十二派|遊行派]]の寺院。山号は黄台山(おうだいさん)。[[洛陽三十三所観音霊場]]第7番札所。 |

||

2021年5月13日 (木) 22:22時点における版

| 長楽寺 | |

|---|---|

三門(2019年6月撮影) | |

| 所在地 | 京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町626番地 |

| 位置 | 北緯35度0分9.3秒 東経135度47分0.5秒 / 北緯35.002583度 東経135.783472度座標: 北緯35度0分9.3秒 東経135度47分0.5秒 / 北緯35.002583度 東経135.783472度 |

| 山号 | 黄台山 |

| 宗派 | 時宗遊行派 |

| 本尊 | 准胝観音 |

| 創建年 | 延暦24年(805年) |

| 開山 | 最澄 |

| 正式名 | 黄台山長楽寺 |

| 札所等 | 洛陽三十三所観音霊場第7番 |

| 文化財 | 一遍立像 |

| 公式サイト | 京都東山 平家物語ゆかりの寺 長楽寺 |

| 法人番号 | 8130005002343 |

長楽寺(ちょうらくじ)は、京都市東山区にある時宗遊行派の寺院。山号は黄台山(おうだいさん)。洛陽三十三所観音霊場第7番札所。

歴史

円山公園の東南方に位置する。かつての境内地は円山公園の大部分や大谷祖廟(東大谷)の境内地を含む広大なものであった。長楽寺は、一説によれば延暦24年(805年)勅命により最澄が延暦寺の別院として創建したのに始まるという。『平家物語』「灌頂巻」によると、文治元年(1185年)には高倉天皇の中宮で安徳天皇の生母である建礼門院(平徳子)が壇ノ浦の戦いの後、この寺で出家したと伝えられる。

法然の弟子、隆寛はこの寺に居住して多念義を唱えた。隆寛の系譜は寺院名をとって後に長楽寺義・長楽寺流・長楽寺派といわれた。

至徳2年(1385年)時宗の僧国阿がこの寺に入り、時宗の寺に改められた。

延享3年(1746年)に江戸幕府の命令で境内地を大谷祖廟に割譲すると衰微しはじめ、文化年間(1804年 – 1818年)には養福寺に寺地の一部を譲って浄土宗西山派に改宗する。しかし1870年(明治2年)には時宗遊行派に改めた。

1906年(明治39年)には、時宗遊行派の有力寺院である七条道場金光寺を統合する。長楽寺が所蔵する時宗祖師像7躯(慶派仏師の作)は、金光寺から移されたものである。

2008年(平成20年)、文化財を納めた収蔵庫が火災によりほぼ全焼した。この際、一遍木像(重要文化財)を始めとする全ての文化財は住職らによって火災直後に運び出されたため難を免れた。

本尊

本尊の准胝観音は天皇即位時にしか開帳されない「勅封・厳秘」の本尊であり、玉躰護持と皇室安寧祈祷の本尊とされる。その姿は立像で1面3目18臂、二匹の龍の上に蓮台があり、その上に立っている。

伝説によれば、伝教大師・最澄が入唐の際に海難に遭遇したので三宝に祈願したところ、二頭の龍に跨がった准胝観音が顕れて最澄の衣に飛び移ると、たちまち波風が収まったといわれ、その姿を彫ったものであるという。

普段は厨子(後水尾天皇の中宮・東福門院徳川和子が寄進した「泰安の厨子」)の中に安置されている。また、御前立本尊となっている阿弥陀如来像(阿弥陀三尊像)は崇徳天皇持念仏といわれる。

最新の開帳は今上天皇の即位に伴う2019年(令和元年)5月1日から6月16日までの開帳となる[1]。

なお、本尊両脇には伝・最澄作の弁才天像と聖一国師がインド・中国・日本の三国の土で作ったといわれる布袋尊像が安置されている。

文化財

重要文化財

- 木造時宗祖師像 7躯

- 遊行歴代他阿弥陀仏書状類(24通)23巻(附:寛永三年歴代他阿上人書状目録)

その他

『平家物語』ゆかりの寺であることから、安徳天皇画像、安徳天皇の衣をもって作ったと伝える幡、松久朋琳作の建礼門院彫像などがある。境内には建礼門院の毛髪塔と伝える十一重石塔、頼山陽、頼三樹三郎父子の墓がある。

また誰もが宿泊できる、宿坊「遊行庵」を運営する。

行事

- 扇祈願会(もみじ祭) - 11月下旬

札所

- 洛陽三十三所観音霊場

- 6 金戒光明寺 -- 7 長楽寺 -- 8 大蓮寺

住所

京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町626番地

脚注

注釈

出典

- ^ 代替わりの年に開帳される観音像公開 京都・長楽寺 産経新聞 2019年5月1日