「抗生物質」の版間の差分

Karasunoko (会話 | 投稿記録) |

Stefano932 (会話 | 投稿記録) |

||

| (35人の利用者による、間の59版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Otheruses|「微生物に由来して他の微生物の発育を阻害する物質」|「抗生物質を含めた細菌に対して殺菌などの作用を示す薬剤」|抗菌薬}} |

{{Otheruses|「微生物に由来して他の微生物の発育を阻害する物質」|「抗生物質を含めた細菌に対して殺菌などの作用を示す薬剤」|抗菌薬}} |

||

[[File:Staphylococcus aureus (AB Test).jpg|200px|right|thumb|[[培地]]上での実験。抗生物質を含むディスクでは、[[黄色ブドウ球菌]]の繁殖が抑制される。菌が繁殖していない円形の部分を'''阻止円'''と呼ぶ。]] |

[[File:Staphylococcus aureus (AB Test).jpg|200px|right|thumb|[[培地]]上での実験。抗生物質を含むディスクでは、[[黄色ブドウ球菌]]の繁殖が抑制される。菌が繁殖していない円形の部分を'''阻止円'''と呼ぶ。]] |

||

'''抗生物質'''(こうせいぶっしつ、{{lang-en|antibiotic}})は、[[微生物]]が産生する、他の微生物や細胞に作用してその発育などを抑制する作用を持つ物質のことである。これまでに200種類以上の抗生物質が[[細菌感染|細菌感染症]]の治療と予防に広く使用されている<ref name="NHSB">{{Cite web |url=https://www.nhs.uk/conditions/Antibiotics-penicillins/Pages/Introduction.aspx |title=Antibiotics |publisher=NHS |date=5 June 2014 |accessdate=17 January 2015}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics/Pages/factsExperts.aspx |title=Factsheet for experts |publisher=European Centre for Disease Prevention and Control |accessdate=21 December 2014 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141221183712/http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics/Pages/factsExperts.aspx |archivedate=21 December 2014}}</ref>。また、抗生物質の抗菌作用を利用した薬剤の総称として'''抗生剤'''と呼ばれ |

'''抗生物質'''(こうせいぶっしつ、{{lang-en|antibiotic}})は、[[微生物]]が産生する、他の微生物や[[細胞]]に作用してその発育などを抑制する作用を持つ物質のことである。これまでに200種類以上の抗生物質が[[細菌感染|細菌感染症]]の治療と予防に広く使用されている<ref name="NHSB">{{Cite web |url=https://www.nhs.uk/conditions/Antibiotics-penicillins/Pages/Introduction.aspx |title=Antibiotics |publisher=NHS |date=5 June 2014 |accessdate=17 January 2015}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics/Pages/factsExperts.aspx |title=Factsheet for experts |publisher=European Centre for Disease Prevention and Control |accessdate=21 December 2014 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141221183712/http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics/Pages/factsExperts.aspx |archivedate=21 December 2014}}</ref>。また、抗生物質の抗菌作用を利用した薬剤の総称として'''抗生剤'''と呼ばれこともある。抗生物質は[[細菌]]に対して作用する[[抗菌薬]]として使用されるのみならず、[[真菌]]や[[寄生虫]]、[[腫瘍]]に対して用いられることもある。 |

||

抗生物質は古来より使用されてきた。複数の文明がカビなどを感染症の治療に使用しており、[[古代エジプト]]、[[ヌビア]]、ギリシャなどでその記録が残されている。20世紀の初頭に[[ポール・エーリッヒ]]らが合成抗菌薬を開発したことで選択毒性に基づく感染症の化学療法という概念がもたらされる。そして |

抗生物質は古来より使用されてきた。複数の文明が[[カビ]]などを[[感染症]]の治療に使用しており、[[古代エジプト]]、[[ヌビア]]、[[ギリシャ]]などでその記録が残されている。20世紀の初頭に[[ポール・エーリッヒ]]らが合成抗菌薬を開発したことで、[[選択毒性]]に基づく感染症の化学療法という概念がもたらされる。そして1928年には[[アレクサンダー・フレミング]]が世界初の抗生物質である[[ペニシリン]]を発見し、[[ハワード・フローリー]]と[[エルンスト・ボリス・チェーン]]の研究により大量生産が可能になったことで普及が進んだ。その後、抗生物質の開発は1950年代から1970年代に黄金期を迎え、[[グリコペプチド系]]、[[ホスホマイシン]]、[[マクロライド系抗菌薬|マクロライド系]]など、様々なクラスの抗生物質が発見されていった。 |

||

抗生物質を合成の観点から捉えると、抗生物質は[[放線菌]]などの微生物が、生存に必須な[[一次代謝産物]]を基に合成する[[二次代謝産物]]である。これまでに臨床的に使用されてきた抗生物質の約 |

抗生物質を合成の観点から捉えると、抗生物質は[[放線菌]]などの微生物が、生存に必須な[[一次代謝産物]]を基に合成する[[二次代謝産物]]である。これまでに臨床的に使用されてきた抗生物質の約60%は[[放線菌]]に由来し、抗生物質は土壌から抗生物質を産生する放線菌のような微生物を分離することで発見されてきた。ほとんどの抗生物質は化学的に合成することが困難な構造を持つため、その生産は発酵によって成し遂げられる。また、発酵により産生した抗生物質はさらに化学的な修飾を加えることで、半合成の抗生物質として用いられることもある。このように生産された抗生物質はヒトの医療用途で治療・予防に使用されるほか、動物や植物に対して使用されることもある。 |

||

しかし、抗生物質の有効性と入手のしやすさから、不適正な使用につながり<ref>{{Cite journal|date=December 2013|author=Laxminarayan Ramanan, Duse Adriano, Wattal Chand, Zaidi Anita KM, Wertheim Heiman FL, Sumpradit Nithima, Vlieghe Erika, Hara Gabriel Levy, Gould Ian M, Goossens Herman, others|title=Antibiotic resistance-the need for global solutions|url=http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22122|journal=The Lancet. Infectious Diseases|volume=13|issue=12|pages= |

しかし、抗生物質の有効性と入手のしやすさから、不適正な使用につながり<ref>{{Cite journal|date=December 2013|author=Laxminarayan Ramanan, Duse Adriano, Wattal Chand, Zaidi Anita KM, Wertheim Heiman FL, Sumpradit Nithima, Vlieghe Erika, Hara Gabriel Levy, Gould Ian M, Goossens Herman, others|title=Antibiotic resistance-the need for global solutions|url=http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22122|journal=The Lancet. Infectious Diseases|volume=13|issue=12|pages=1057-1098|DOI=10.1016/S1473-3099(13)70318-9|PMID=24252483|postscript=6}}</ref>、一部の細菌は抗生物質に対する耐性を進化させた<ref name="NHSB" /><ref>{{Cite web |title=Public Confused About Antibiotic Resistance, WHO Says |url=http://www.medscape.com/viewarticle/854564 |website=Medscape Multispeciality |accessdate=21 November 2015 |date=16 November 2015}}</ref><ref>{{Cite journal|date=March 2016|title=Antibiotics: from prehistory to the present day|journal=The Journal of Antimicrobial Chemotherapy|volume=71|issue=3|pages=572-575|DOI=10.1093/jac/dkv484|PMID=26851273}}</ref><ref>{{Cite book|title=Antibiotics: Targets, Mechanisms and Resistance|url=https://books.google.com/books?id=3SZrAAAAQBAJ|publisher=John Wiley & Sons|date=4 December 2013|isbn=978-3-527-33305-9|page=1}}</ref>。 複数の抗生物質に対し耐性を示す多剤耐性菌の出現を受けて、[[世界保健機関]]は抗生物質が効かなくなるポスト抗生物質時代の到来を危惧している。このような背景を受けて、近年は土壌以外の環境から抗生物質の探索を行う試みが進められているほか、抗生物質に依存しない代替製剤の開発も進められている。 |

||

{{TOC limit}} |

{{TOC limit}} |

||

== 名称と定義 == |

== 名称と定義 == |

||

[[細菌]]や[[真菌]]などの微生物がある環境に2種類存在する場合に、一方の生育が阻害されることがある。[[共生]] (symbiosis) と対義的なこの拮抗的な作用を'''抗生'''(antibiosis; '''抗生現象'''・'''抗生作用'''とも<ref>{{Cite journal|和書|author=吉川昌之介 |date=1995|title=抗生物質耐性菌の生態学 抗生物質と抗生物質耐性に関する生態学的考察; 変異 ・伝達 ・転移 ・選択 |url=https://doi.org/10.1264/microbes1986.10.137 |journal=Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology(日本微生物生態学会報) |volume=10 |issue=3 |pages=141-148 |language=|doi=10.1264/microbes1986.10.137 |issn=0911-7830 |publisher=日本微生物生態学会・日本土壌微生物学会}}</ref>)と呼び<ref>{{Cite journal|last=Kong|first=Kok-Fai|last2=Schneper|first2=Lisa|last3=Mathee|first3=Kalai|date=2010-01|title=Beta-lactam antibiotics: from antibiosis to resistance and bacteriology: BETA-LACTAM RESISTANCE|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0463.2009.02563.x|journal=APMIS|volume=118|issue=1|pages= |

[[細菌]]や[[真菌]]などの微生物がある環境に2種類存在する場合に、一方の生育が阻害されることがある。[[共生]] (symbiosis) と対義的なこの拮抗的な作用を'''抗生'''(antibiosis; '''抗生現象'''・'''抗生作用'''とも<ref>{{Cite journal|和書|author=吉川昌之介 |date=1995|title=抗生物質耐性菌の生態学 抗生物質と抗生物質耐性に関する生態学的考察; 変異 ・伝達 ・転移 ・選択 |url=https://doi.org/10.1264/microbes1986.10.137 |journal=Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology(日本微生物生態学会報) |volume=10 |issue=3 |pages=141-148 |language=|doi=10.1264/microbes1986.10.137 |issn=0911-7830 |publisher=日本微生物生態学会・日本土壌微生物学会}}</ref>)と呼び<ref>{{Cite journal|last=Kong|first=Kok-Fai|last2=Schneper|first2=Lisa|last3=Mathee|first3=Kalai|date=2010-01|title=Beta-lactam antibiotics: from antibiosis to resistance and bacteriology: BETA-LACTAM RESISTANCE|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0463.2009.02563.x|journal=APMIS|volume=118|issue=1|pages=1-36|language=en|doi=10.1111/j.1600-0463.2009.02563.x|pmid=20041868|pmc=2894812}}</ref><ref>{{Cite book|和書|edition=第5版|title=岩波生物学辞典|url=https://www.worldcat.org/oclc/1111577008|date=2013|location=|isbn=9784000803144|oclc=1111577008|others=|publisher=岩波書店|chapter=抗生}}</ref>、例として[[アオカビ]]による細菌の発育抑制が知られる<ref>{{Cite journal|last=Foster|first=W.|last2=Raoult|first2=A.|date=1974-12|title=Early descriptions of antibiosis|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4618289|journal=The Journal of the Royal College of General Practitioners|volume=24|issue=149|pages=889-894|issn=0035-8797|pmid=4618289|pmc=2157443}}</ref>。'''抗生物質''' (antibiotic) は、微生物が産生する物質で抗生作用を持つものを指す用語であり<ref name=":26" />、前述したアオカビによる細菌の発育阻害は、[[アレクサンダー・フレミング]]がアオカビから発見した抗生物質である[[ペニシリン]]によるものである<ref name=":1" />。抗生物質の単語を初めて定義したのは、抗生物質の一種[[ストレプトマイシン]]を発見してノーベル賞を受賞した[[セルマン・ワクスマン]]である。彼は1940年代{{Refnest|ワクスマンはBiological Abstractsの編集長の問いかけに対し答える形で抗生物質 (antibiotic) という名詞を定義したが、その年については曖昧であり、1941年<ref name=":12" /> とする場合と1942年<ref name=":3" /> とする場合がある<ref name="pmid12964249">{{Cite journal|last=Bentley|first=Ronald|last2=Bennett|first2=J. W.|date=2003|title=What is an antibiotic? Revisited|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12964249|journal=Advances in Applied Microbiology|volume=52|pages=303-331|doi=10.1016/s0065-2164(03)01012-8|issn=0065-2164|pmid=12964249}}</ref>。他に1945年に提唱したとする文献もある<ref name=":26" />。また、抗生 (antibiosis) の形容詞形としてのantibioticはワクスマンがantibioticを名詞として使用する前から利用されていた<ref name="pmid12964249" />。|group=注}}に「微生物が産生し、他の微生物の発育を阻害する[[物質]]」の名称として抗生物質の単語を定義した<ref name=":7">{{Cite journal|last=Davies|first=Julian|last2=Davies|first2=Dorothy|date=2010-09|title=Origins and Evolution of Antibiotic Resistance|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/MMBR.00016-10|journal=Microbiology and Molecular Biology Reviews|volume=74|issue=3|pages=417-433|language=en|doi=10.1128/MMBR.00016-10|issn=1092-2172|pmid=20805405|pmc=2937522}}</ref>。ただし、この定義は抗生物質のヒトによる利用を前提としたものであり、自然界に存在する抗生物質は薬効の得られる濃度よりも低く、産生微生物と周囲の微生物の間に抗生作用が生じないとも言われる<ref name=":26">{{Cite journal|last=Davies|first=Julian|date=2006-07|title=Are antibiotics naturally antibiotics?|url=https://academic.oup.com/jimb/article/33/7/496-499/5992967|journal=Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology|volume=33|issue=7|pages=496-499|language=en|doi=10.1007/s10295-006-0112-5|issn=1367-5435}}</ref><ref name=":7" />。一方で、細菌の代謝系を選択的に阻害して宿主の代謝系を阻害しない抗生物質は、細菌感染症の治療薬として使用される<ref>{{Cite book|edition=Sixth edition|title=Molecular biology of the cell|url=https://www.worldcat.org/oclc/887605755|date=2015|location=New York, NY|isbn=978-0-8153-4432-2|oclc=887605755|first=Bruce|last=Alberts|publisher=|chapter=Chapter 23: Pathogens and Infection}}</ref>。2012年の推定によると、これまでに6~8万種類の微生物に由来する[[天然化合物]]が知られているが、その40%は抗生物質としての機能を有するとされ、その内、200~220種程度の物質が微生物に直接由来する抗生物質として治療に用いられてきた<ref name=":22">{{Cite journal|last=Bérdy|first=János|date=2012-08|title=Thoughts and facts about antibiotics: Where we are now and where we are heading|url=http://www.nature.com/articles/ja201227|journal=The Journal of Antibiotics|volume=65|issue=8|pages=385-395|language=en|doi=10.1038/ja.2012.27|issn=0021-8820}}</ref>。また、「細菌に対して作用して感染症の治療、予防に使用されている薬剤」の総称として「抗菌薬」 (antibacterial agents) が用いられる他、「抗生物質の抗菌作用を利用した薬剤」を指す通称として「'''抗生剤'''」という用語が使用される。ただし、抗菌薬、抗生物質、抗生剤の3つは細菌に対する作用を示す薬剤の総称として厳密には区別されずに使用されている<ref name="日本ガイドライン1版">{{cite report|和書|author=厚生労働省健康局結核感染症課|title=抗微生物薬適正使用の手引き 第一版|publisher=厚生労働省|date=2017-06|url=https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000166612.pdf|format=pdf|accessdate=2017-12-10}}</ref>。抗生物質の中には抗菌薬以外の用途で使用されるものもあり、[[ポリエン系抗真菌薬|ポリエンマクロライド系]]のように細菌ではなく[[真菌]]に毒性を示して真菌感染症の治療に用いられる物質や、[[イベルメクチン]]の基となった物質で抗寄生虫作用を持つ[[アベルメクチン]]、「ほかの微生物」のみならず抗腫瘍活性を持つ[[アクチノマイシン]]、[[ラパマイシン]]のように免疫抑制効果や抗炎症作用を示す物質も微生物に由来する薬剤として利用されている<ref>{{Cite journal|last=Pham|first=Janette V.|last2=Yilma|first2=Mariamawit A.|last3=Feliz|first3=Adriana|last4=Majid|first4=Murtadha T.|last5=Maffetone|first5=Nicholas|last6=Walker|first6=Jorge R.|last7=Kim|first7=Eunji|last8=Cho|first8=Hyo Je|last9=Reynolds|first9=Jared M.|date=2019-06-20|title=A Review of the Microbial Production of Bioactive Natural Products and Biologics|url=https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2019.01404/full|journal=Frontiers in Microbiology|volume=10|page=1404|doi=10.3389/fmicb.2019.01404|issn=1664-302X|pmid=31281299|pmc=6596283}}</ref>。 |

||

近年では[[化学合成]]で生産されるものや、天然の[[誘導体]]から半合成されるものもある{{R|SeikagakuDic471-3}}。ワクスマンは微生物によって産生される物質を抗生物質と定義したが、多くのβラクタム系抗菌薬やマクロライド系抗菌薬に代表される、天然物へ人工的に修飾を加えた半合成の抗菌薬も抗生物質と呼ばれる<ref name=":3">{{Cite journal|last=Yoneyama|first=Hiroshi|last2=Katsumata|first2=Ryoichi|date=2006-05-23|title=Antibiotic Resistance in Bacteria and Its Future for Novel Antibiotic Development|url=https://academic.oup.com/bbb/article/70/5/1060-1075/5953912|journal=Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry|volume=70|issue=5|pages= |

近年では[[化学合成]]で生産されるものや、天然の[[誘導体]]から半合成されるものもある{{R|SeikagakuDic471-3}}。ワクスマンは微生物によって産生される物質を抗生物質と定義したが、多くのβラクタム系抗菌薬やマクロライド系抗菌薬に代表される、天然物へ人工的に修飾を加えた半合成の抗菌薬も抗生物質と呼ばれる<ref name=":3">{{Cite journal|last=Yoneyama|first=Hiroshi|last2=Katsumata|first2=Ryoichi|date=2006-05-23|title=Antibiotic Resistance in Bacteria and Its Future for Novel Antibiotic Development|url=https://academic.oup.com/bbb/article/70/5/1060-1075/5953912|journal=Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry|volume=70|issue=5|pages=1060-1075|language=en|doi=10.1271/bbb.70.1060|issn=0916-8451}}</ref>。また、ピリドンカルボン酸系([[キノロン系]]、[[ニューキノロン系]])や[[サルファ剤]]など、完全に人工的に合成された抗菌性物質は、厳密には抗生物質には含まず「合成抗菌薬」と呼ぶが、抗生物質として扱われることもある<ref name=":3" /><ref name=":7" />{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=142-143}}。 |

||

なお、[[エタノール]]や[[グルタルアルデヒド]]などの[[消毒薬]] (disinfectant) も微生物を死滅・不活化させる働きを持つが、一般に強い細胞毒性を示し、選択毒性を持たないために服用はできず、抗生物質を含めた抗菌薬とは区別される{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=54}}<ref>{{Citation|title=消毒薬 今昔(ヘッドライン:インフルエンザと化学)|url=https://doi.org/10.20665/kakyoshi.58.11_514|publisher=公益社団法人 日本化学会|date=2010|accessdate=2021-10-04|doi=10.20665/kakyoshi.58.11_514|language=ja|first=明良|last=辻}}</ref><ref>{{Citation|title=感染症専門薬剤師の役割について|url=https://doi.org/10.14843/jpstj.65.258|publisher=公益社団法人 日本薬剤学会|date=2005|accessdate=2021-10-04|doi=10.14843/jpstj.65.258|language=ja|first=義人|last=仲川}}</ref>。 |

なお、[[エタノール]]や[[グルタルアルデヒド]]などの[[消毒薬]] (disinfectant) も微生物を死滅・不活化させる働きを持つが、一般に強い細胞毒性を示し、選択毒性を持たないために服用はできず、抗生物質を含めた抗菌薬とは区別される{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=54}}<ref>{{Citation|title=消毒薬 今昔(ヘッドライン:インフルエンザと化学)|url=https://doi.org/10.20665/kakyoshi.58.11_514|publisher=公益社団法人 日本化学会|date=2010|accessdate=2021-10-04|doi=10.20665/kakyoshi.58.11_514|language=ja|first=明良|last=辻}}</ref><ref>{{Citation|title=感染症専門薬剤師の役割について|url=https://doi.org/10.14843/jpstj.65.258|publisher=公益社団法人 日本薬剤学会|date=2005|accessdate=2021-10-04|doi=10.14843/jpstj.65.258|language=ja|first=義人|last=仲川}}</ref>。 |

||

| 20行目: | 20行目: | ||

{{See also|抗菌剤の年表}} |

{{See also|抗菌剤の年表}} |

||

=== 近代以前の感染症治療 === |

=== 近代以前の感染症治療 === |

||

20世紀以前の世界において、感染症の治療は専ら[[伝統医学]]によって行われるものであった。抗菌性を持つ物質を利用した治療の記録は紀元前から |

20世紀以前の世界において、感染症の治療は専ら[[伝統医学]]によって行われるものであった。抗菌性を持つ物質を利用した治療の記録は紀元前から既に存在している<ref>{{Cite journal|last=Lindblad|first=William J.|date=2008-06|title=Review Paper: Considerations for Determining if a Natural Product Is an Effective Wound-Healing Agent|autho=William J. Lindblad|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534734608316028|journal=The International Journal of Lower Extremity Wounds|volume=7|issue=2|pages=75-81|language=en|doi=10.1177/1534734608316028|issn=1534-7346}}</ref>。[[古代エジプト]]や[[古代ギリシャ]]などの古代文明社会では、特定の[[カビ]]や植物を感染症の治療に利用した<ref>{{Cite journal|last=Forrest|first=R. D.|date=1982-03|title=Early history of wound treatment|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7040656|journal=Journal of the Royal Society of Medicine|volume=75|issue=3|pages=198-205|issn=0141-0768|pmid=7040656|pmc=1437561}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Wainwright|first=Milton|date=1989-01|title=Moulds in ancient and more recent medicine|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0269915X89800102|journal=Mycologist|volume=3|issue=1|pages=21-23|language=en|doi=10.1016/S0269-915X(89)80010-2}}</ref>。また、[[ヌビア]]のミイラからは大量のテトラサイクリンが検出されている。これは当時生産されていた発酵食品などに由来するテトラサイクリンが蓄積したものであると推測されており<ref>{{Cite journal|last=Nelson|first=Mark L.|last2=Dinardo|first2=Andrew|last3=Hochberg|first3=Jeffery|last4=Armelagos|first4=George J.|date=2010-09|title=Brief communication: Mass spectroscopic characterization of tetracycline in the skeletal remains of an ancient population from Sudanese Nubia 350-550 CE|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21340|journal=American Journal of Physical Anthropology|volume=143|issue=1|pages=151-154|language=en|doi=10.1002/ajpa.21340}}</ref>、彼らが食事を通じたテトラサイクリンの摂取により感染症から守られていた可能性が指摘されている<ref name=":0">{{Cite journal|last=Aminov|first=Rustam I.|date=2010|title=A Brief History of the Antibiotic Era: Lessons Learned and Challenges for the Future|url=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2010.00134/abstract|journal=Frontiers in Microbiology|volume=1|doi=10.3389/fmicb.2010.00134|issn=1664-302X|pmid=21687759|pmc=3109405}}</ref>。古くから行われていた治療法には有効性を検証されているものもあり、1000年前のレシピに従って野菜、ワイン、胆汁を混ぜて作った薬が[[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]]に対して有効性を示したとする報告が2015年になされている<ref name=":6">{{Cite journal|last=Hutchings|first=Matthew I|last2=Truman|first2=Andrew W|last3=Wilkinson|first3=Barrie|date=2019-10|title=Antibiotics: past, present and future|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1369527419300190|journal=Current Opinion in Microbiology|volume=51|pages=72-80|language=en|doi=10.1016/j.mib.2019.10.008}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Harrison|first=Freya|last2=Roberts|first2=Aled E. L.|last3=Gabrilska|first3=Rebecca|last4=Rumbaugh|first4=Kendra P.|last5=Lee|first5=Christina|last6=Diggle|first6=Stephen P.|editor-last=Newman|editor-first=Dianne K.|date=2015-09|title=A 1,000-Year-Old Antimicrobial Remedy with Antistaphylococcal Activity|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.01129-15|journal=mBio|volume=6|issue=4|language=en|doi=10.1128/mBio.01129-15|issn=2161-2129|pmid=26265721|pmc=4542191}}</ref>。抗生物質への耐性の歴史も非常に古く、抗生物質が発見されるはるか昔、数十億年前からある種の耐性遺伝子は存在していたと推定されている<ref name=":0" /><ref>{{Cite journal|last=Garau|first=Gianpiero|last2=Di Guilmi|first2=Anne Marie|last3=Hall|first3=Barry G.|date=2005-07|title=Structure-based phylogeny of the metallo-beta-lactamases|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15980349|journal=Antimicrobial Agents and Chemotherapy|volume=49|issue=7|pages=2778-2784|doi=10.1128/AAC.49.7.2778-2784.2005|issn=0066-4804|pmid=15980349|pmc=1168685}}</ref>。 |

||

=== 合成抗菌薬の開発 === |

=== 合成抗菌薬の開発 === |

||

抗生物質の発見の前に微生物が他の微生物の増殖を抑制する現象は知られていた。例えば |

抗生物質の発見の前に、微生物が他の微生物の増殖を抑制する現象は知られていた。例えば1887年には[[ルイ・パスツール]]らが、[[炭疽菌]]を他の[[好気性細菌]]と一緒に培養すると増殖が抑制される現象を発見している。また1889年には{{仮リンク|ジャン・ポール・ヴュイルマン|en|Jean Paul Vuillemin}}が、「ある生物が生存のために他の生物を殺す関係性」を抗生と定義している<ref>{{Cite journal|last=Durand|first=Guillaume André|last2=Raoult|first2=Didier|last3=Dubourg|first3=Grégory|date=2019-04|title=Antibiotic discovery: history, methods and perspectives|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924857918303352|journal=International Journal of Antimicrobial Agents|volume=53|issue=4|pages=371-382|language=en|doi=10.1016/j.ijantimicag.2018.11.010}}</ref>。1890年代には緑膿菌の抽出物が多くの患者に対して使用した報告がなされており、抗生物質の臨床応用に関するおそらく世界初の報告とも言われる<ref name=":6" />。 |

||

[[ファイル:Paul Ehrlich and Sahachiro Hata.jpg|サムネイル|[[サルバルサン]]を開発したエーリッヒと秦]] |

[[ファイル:Paul Ehrlich and Sahachiro Hata.jpg|サムネイル|[[サルバルサン]]を開発したエーリッヒと秦]] |

||

近代的な抗菌薬の歴史は[[サルバルサン]]を開発した[[ポール・エーリッヒ]]と、ペニシリンを発見した[[アレクサンダー・フレミング]]の2人と結びつけられることが多く<ref name=":0" />、まずはエーリッヒらが色素に由来する合成抗菌薬を発見し<ref>{{Cite journal|last=Limbird|first=L. E.|date=2004-12-01|title=The Receptor Concept: A Continuing Evolution|url=http://molinterv.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/mi.4.6.6|journal=Molecular Interventions|volume=4|issue=6|pages= |

近代的な抗菌薬の歴史は[[サルバルサン]]を開発した[[ポール・エーリッヒ]]と、ペニシリンを発見した[[アレクサンダー・フレミング]]の2人と結びつけられることが多く<ref name=":0" />、まずはエーリッヒらが色素に由来する合成抗菌薬を発見し<ref>{{Cite journal|last=Limbird|first=L. E.|date=2004-12-01|title=The Receptor Concept: A Continuing Evolution|url=http://molinterv.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/mi.4.6.6|journal=Molecular Interventions|volume=4|issue=6|pages=326-336|language=en|doi=10.1124/mi.4.6.6|issn=1534-0384}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Williams|first=K. J.|date=2009-08|title=The introduction of 'chemotherapy' using arsphenamine - the first magic bullet|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19679737|journal=Journal of the Royal Society of Medicine|volume=102|issue=8|pages=343-348|doi=10.1258/jrsm.2009.09k036|issn=1758-1095|pmid=19679737|pmc=2726818}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Bosch|first=Fèlix|last2=Rosich|first2=Laia|date=2008|title=The Contributions of Paul Ehrlich to Pharmacology: A Tribute on the Occasion of the Centenary of His Nobel Prize|url=https://www.karger.com/Article/FullText/149583|journal=Pharmacology|volume=82|issue=3|pages=171-179|language=english|doi=10.1159/000149583|issn=0031-7012|pmid=18679046|pmc=2790789}}</ref>、選択毒性に基づく感染症の化学療法という概念を初めてもたらした{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=142-143}}<ref>{{Cite journal|last=Aminov|first=Rustam|date=2017-06|title=History of antimicrobial drug discovery: Major classes and health impact|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006295216303318|journal=Biochemical Pharmacology|volume=133|pages=4-19|language=en|doi=10.1016/j.bcp.2016.10.001}}</ref>。エーリッヒらは当時重大な副作用の代償にわずかな効果しか得られない[[水銀|無機水銀塩]]によって治療されていた[[梅毒]]の治療薬を開発するため、[[秦佐八郎]]らと共に今日でいうところの化合物スクリーニングを1904年に開始した。彼らが1909年に試験した606番目の化合物は、梅毒に罹患したウサギに有効性を示し、後に[[ヘキスト (化学メーカー)|ヘキスト]]社によってサルバルサンとして販売される。エーリッヒはサルバルサンの開発で成功を収め、改良版であるネオサルバルサンは1940年代まで最も多く処方される治療薬だった<ref name=":0" /><ref>{{Cite journal|last=Singh|first=Ameeta E.|last2=Romanowski|first2=Barbara|date=1999-04|title=Syphilis: Review with Emphasis on Clinical, Epidemiologic, and Some Biologic Features|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/CMR.12.2.187|journal=Clinical Microbiology Reviews|volume=12|issue=2|pages=187-209|language=en|doi=10.1128/CMR.12.2.187|issn=0893-8512}}</ref>。彼らのスクリーニングを用いた治療薬開発の手法は他の合成抗菌薬の開発にも応用され、色素として開発された[[プロントジル]]が感染症治療薬としても有用であることが[[ゲルハルト・ドーマク]]らによって明らかにされるなど、[[サルファ剤]]をはじめとした様々な抗菌薬が発見されていった<ref name=":0" />。プロントジルの抗菌性を見出したドーマクは、1939年に[[ノーベル生理学・医学賞]]を受賞している{{Refnest|group="注"|ただし、ドーマクは[[ナチス]]の圧力を受けて一度受賞を辞退し、1947年に改めて受賞した<ref name="domagk" />。}}<ref name="domagk">{{Cite journal|date=1964-11|title=Gerhard Domagk, 1895-1964|url=https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbm.1964.0003|journal=Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society|volume=10|pages=39-50|language=en|doi=10.1098/rsbm.1964.0003|issn=0080-4606}}</ref>。 |

||

=== 発見と研究の黄金期 === |

=== 発見と研究の黄金期 === |

||

[[ファイル:Alexander Fleming.jpg|サムネイル|[[ペニシリン]]を発見した[[アレクサンダー・フレミング|フレミング]]]] |

|||

1928年9月3日の[[アレクサンダー・フレミング|フレミング]]による[[ペニシリン]]の発見は一つの失敗を機に成されたものであり、[[セレンディピティ]]としても知られる<ref name=":1">{{Cite journal|last=Lobanovska|first=Mariya|last2=Pilla|first2=Giulia|date=2017-03|title=Penicillin's Discovery and Antibiotic Resistance: Lessons for the Future?|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28356901|journal=The Yale Journal of Biology and Medicine|volume=90|issue=1|pages= |

1928年9月3日の[[アレクサンダー・フレミング|フレミング]]による[[ペニシリン]]の発見は一つの失敗を機に成されたものであり、[[セレンディピティ]]としても知られる<ref name=":1">{{Cite journal|last=Lobanovska|first=Mariya|last2=Pilla|first2=Giulia|date=2017-03|title=Penicillin's Discovery and Antibiotic Resistance: Lessons for the Future?|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28356901|journal=The Yale Journal of Biology and Medicine|volume=90|issue=1|pages=135-145|issn=1551-4056|pmid=28356901|pmc=5369031}}</ref><ref name=":0" />。フレミングは休日を終えて当時の職場である[[セント・メアリーズ病院]]に出勤し、実験台で培養していたペトリ皿の[[ブドウ球菌]]にカビが[[コンタミネーション|コンタミ]]していることに気づく。この時、フレミングはコンタミしたカビが周囲の細菌の増殖を抑制している様子を観察し、この増殖抑制が[[アオカビ]]の産生する物質によるものであることと、その物質をペニシリンと名付けたことを論文として投稿した<ref name=":1" /><ref>{{Cite journal|last=Fleming|first=Alexander|date=1929-06|title=On the Antibacterial Action of Cultures of a Penicillium, with Special Reference to their Use in the Isolation of B. influenzæ|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2048009/|journal=British journal of experimental pathology|volume=10|issue=3|pages=226-236|issn=0007-1021|pmc=2048009}}</ref>。その後[[オックスフォード大学]]の[[ハワード・フローリー]]と[[エルンスト・ボリス・チェーン]]らの研究により大量生産が可能になると、フローリーらはペニシリンの臨床試験を1941年から1942年にかけて実施する。この臨床試験でペニシリンは何ら副作用を示さずに絶大な効果を発揮した。ペニシリンは第二次世界大戦後には広く使われるようになり、1945年にはフレミング、フローリー、チェーンの3名が、ペニシリンの発見とその後の研究によって[[ノーベル生理学・医学賞]]を受賞している<ref name=":1" />。 |

||

[[ファイル:Selman Waksman NYWTS.jpg|サムネイル|[[ストレプトマイシン]]の発見者であり、抗生物質を定義した[[セルマン・ワクスマン|ワクスマン]]]] |

[[ファイル:Selman Waksman NYWTS.jpg|サムネイル|[[ストレプトマイシン]]の発見者であり、抗生物質を定義した[[セルマン・ワクスマン|ワクスマン]]]] |

||

サルバルサン、プロントジル、ペニシリンの3つの抗菌薬の発見はその後の抗菌薬の開発研究に大きな影響を与え、1950年代から1970年代にかけて抗生物質研究は黄金期を迎える<ref name=":0" />。1930年代の終わりには[[セルマン・ワクスマン]]が抗生物質の探索を開始する<ref name=":6" />。1940年代に抗生物質を定義したワクスマンは<ref name=":12">{{Cite journal|last=Clardy|first=Jon|last2=Fischbach|first2=Michael A.|last3=Currie|first3=Cameron R.|date=2009-06|title=The natural history of antibiotics|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096098220900918X|journal=Current Biology|volume=19|issue=11|pages= |

サルバルサン、プロントジル、ペニシリンの3つの抗菌薬の発見はその後の抗菌薬の開発研究に大きな影響を与え、1950年代から1970年代にかけて抗生物質研究は黄金期を迎える<ref name=":0" />。1930年代の終わりには[[セルマン・ワクスマン]]が抗生物質の探索を開始する<ref name=":6" />。1940年代に抗生物質を定義したワクスマンは<ref name=":12">{{Cite journal|last=Clardy|first=Jon|last2=Fischbach|first2=Michael A.|last3=Currie|first3=Cameron R.|date=2009-06|title=The natural history of antibiotics|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096098220900918X|journal=Current Biology|volume=19|issue=11|pages=R437-R441|language=en|doi=10.1016/j.cub.2009.04.001|pmid=19515346|pmc=2731226}}</ref><ref name=":3" />、[[結核]]に有効な[[ネオマイシン]]や[[ストレプトマイシン]]など多数の抗生物質を発見し<ref name=":6" />、その貢献に対して1952年にはノーベル生理学・医学賞が授与された<ref>{{Cite journal|last=Kresge|first=Nicole|last2=Simoni|first2=Robert D.|last3=Hill|first3=Robert L.|date=2004-11|title=Selman Waksman: the Father of Antibiotics|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021925820678619|journal=Journal of Biological Chemistry|volume=279|issue=48|pages=e7-e8|language=en|doi=10.1016/S0021-9258(20)67861-9}}</ref>。 |

||

この時代の抗生物質の発見は土壌のスクリーニングを行って有用な微生物を発見することによって成し遂げられた。そのため、この時代の製薬会社は世界中から土壌試料を集めて回っている。例えば[[エリスロマイシン]]を産生する[[放線菌]]は、[[イーライリリー・アンド・カンパニー]]が雇っていたフィリピンの医師が1949年に庭で発見したものである<ref>{{Cite journal|last=Katz|first=Leonard|last2=Baltz|first2=Richard H|date=2016-03-01|title=Natural product discovery: past, present, and future|url=https://academic.oup.com/jimb/article/43/2-3/155/5995722|journal=Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology|volume=43|issue=2-3|pages= |

この時代の抗生物質の発見は土壌のスクリーニングを行って有用な微生物を発見することによって成し遂げられた。そのため、この時代の製薬会社は世界中から土壌試料を集めて回っている。例えば[[エリスロマイシン]]を産生する[[放線菌]]は、[[イーライリリー・アンド・カンパニー]]が雇っていたフィリピンの医師が1949年に庭で発見したものである<ref>{{Cite journal|last=Katz|first=Leonard|last2=Baltz|first2=Richard H|date=2016-03-01|title=Natural product discovery: past, present, and future|url=https://academic.oup.com/jimb/article/43/2-3/155/5995722|journal=Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology|volume=43|issue=2-3|pages=155-176|language=en|doi=10.1007/s10295-015-1723-5|issn=1476-5535}}</ref>。放線菌は抗生物質を産生する主要な微生物として知られ、1945年から1978年までの間に発見された抗生物質のうち55%は放線菌に由来するものである<ref name=":6" />。この時代に発見・開発された新しい系統の抗生物質・合成抗菌剤として[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノ配糖体]]、[[セファロスポリン]]、[[クロラムフェニコール]]、[[テトラサイクリン]]、[[マクロライド系抗菌薬|マクロマイド]]、[[キノロン]]、[[トリメトプリム]]などが挙げられる。抗生物質開発の黄金期を迎えた研究者の中には感染症の克服を期待した者もいたが、それ以降、新しい系統の抗生物質の発見はほとんど無く、一方で1990年代頃から新興感染症や薬物耐性の問題は大きくなっていった<ref>{{Cite journal|last=Conly|first=Jm|last2=Johnston|first2=Bl|date=2005|title=Where are all the new antibiotics? The new antibiotic paradox|url=http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/2005/892058/abs/|journal=Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology|volume=16|issue=3|pages=159-160|language=en|doi=10.1155/2005/892058|issn=1712-9532|pmid=18159536|pmc=2095020}}</ref>。 |

||

=== 耐性菌の出現と新たなアプローチ === |

=== 耐性菌の出現と新たなアプローチ === |

||

上述の通り、抗生物質への耐性は抗生物質を人類が使用する前から存在していた。例えば、イギリスの標準菌株として初めて登録された細菌は1915年に登録された[[赤痢菌]]だが、この菌株はペニシリンとエリスロマイシンに対する耐性遺伝子を持つことが2014年に明らかにされた。一方で人類の農業と医療における抗生物質の利用は、環境中における耐性菌を増加させ、抗生物質の効果を減じてきたことが知られる<ref name=":27">{{Cite journal|last=Perry|first=Julie|last2=Waglechner|first2=Nicholas|last3=Wright|first3=Gerard|date=2016-06-01|title=The Prehistory of Antibiotic Resistance|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252395|journal=Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine|volume=6|issue=6| |

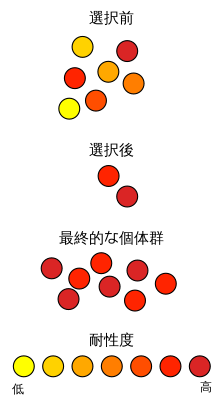

上述の通り、抗生物質への耐性は抗生物質を人類が使用する前から存在していた。例えば、イギリスの標準菌株として初めて登録された細菌は1915年に登録された[[赤痢菌]]だが、この菌株はペニシリンとエリスロマイシンに対する耐性遺伝子を持つことが2014年に明らかにされた。一方で人類の農業と医療における抗生物質の利用は、環境中における耐性菌を増加させ、抗生物質の効果を減じてきたことが知られる<ref name=":27">{{Cite journal|last=Perry|first=Julie|last2=Waglechner|first2=Nicholas|last3=Wright|first3=Gerard|date=2016-06-01|title=The Prehistory of Antibiotic Resistance|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252395|journal=Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine|volume=6|issue=6|page=a025197|doi=10.1101/cshperspect.a025197|issn=2157-1422|pmid=27252395|pmc=4888810}}</ref>。 |

||

現在においては耐性菌の出現は不可避であり、時間の問題でしかないと考えられており、抗生物質が使用されるようになると数ヶ月から数年後には耐性菌が出現する<ref name=":3" />。サルファ剤の耐性は1930年代に知られる様になり、1928年に発見されたペニシリンも、本格的に使用される様になる前の1940年にはペニシリンを分解する酵素の存在がペニシリンの開発者によって発見されている<ref name=":7" />。サルファ剤やペニシリン以外にも、例えばストレプトマイシンは1944年に発見の翌年には耐性菌が発見されている。バンコマイシンは例外的で、耐性菌の出現は導入からおよそ30年が経過した1987年のことであった。バンコマイシンの耐性出現が遅れた背景にはその限定的な利用があったと考えられる。これは1950年代から1960年代にかけての間は、バンコマイシンよりも優れた抗生物質が利用可能であったためである<ref name=":3" />。 |

現在においては耐性菌の出現は不可避であり、時間の問題でしかないと考えられており、抗生物質が使用されるようになると数ヶ月から数年後には耐性菌が出現する<ref name=":3" />。サルファ剤の耐性は1930年代に知られる様になり、1928年に発見されたペニシリンも、本格的に使用される様になる前の1940年にはペニシリンを分解する酵素の存在がペニシリンの開発者によって発見されている<ref name=":7" />。サルファ剤やペニシリン以外にも、例えばストレプトマイシンは1944年に発見の翌年には耐性菌が発見されている。バンコマイシンは例外的で、耐性菌の出現は導入からおよそ30年が経過した1987年のことであった。バンコマイシンの耐性出現が遅れた背景にはその限定的な利用があったと考えられる。これは1950年代から1960年代にかけての間は、バンコマイシンよりも優れた抗生物質が利用可能であったためである<ref name=":3" />。 |

||

1970年代からは新しい抗生物質がほとんど発見されなくなる<ref name=":0" />。例えば、[[グラクソ・スミスクライン]]や[[アストラゼネカ]]は大規模なスクリーニングによる新規製剤開発研究を行ったが、目的とする抗生物質の実用には至っていない<ref name=":6" />。一方で耐性菌の出現により、既存の抗生物質は効果を失っていく。そこで、既存の抗生物質に対し、活性を高めたり、ヒトへの毒性を弱めたりするような改変を施すことで新しい抗菌薬を開発されるようになる。しかし改変された抗生物質に対しても細菌は耐性を獲得するため、ヒトと細菌の間で「いたちごっこ」は続いている<ref name=":0" />。近年では海洋やヒトの[[マイクロバイオーム]]などの土壌以外の環境から抗生物質を探索する試みもなされている<ref name=":6" />。 |

1970年代からは新しい抗生物質がほとんど発見されなくなる<ref name=":0" />。例えば、[[グラクソ・スミスクライン]]や[[アストラゼネカ]]は大規模な[[スクリーニング]]による新規製剤開発研究を行ったが、目的とする抗生物質の実用には至っていない<ref name=":6" />。一方で耐性菌の出現により、既存の抗生物質は効果を失っていく。そこで、既存の抗生物質に対し、活性を高めたり、ヒトへの毒性を弱めたりするような改変を施すことで新しい抗菌薬を開発されるようになる。しかし改変された抗生物質に対しても細菌は耐性を獲得するため、ヒトと細菌の間で「いたちごっこ」は続いている<ref name=":0" />。近年では海洋やヒトの[[マイクロバイオーム]]などの土壌以外の環境から抗生物質を探索する試みもなされている<ref name=":6" />。 |

||

抗生物質に対する耐性菌の出現や、新規に開発される抗生物質の減少を受けて、抗生物質の代替が研究されている。この文脈における代替とは抗菌薬の様な化合物で細菌を制御するものではなく、細菌が感染する宿主の体を標的とした化合物や、細菌を標的とする従来の抗生物質とは異なる物質のことをいう。代表的な例として、細菌を標的とする[[抗体]]、宿主に健康上の利点をもたらす微生物と定義される[[プロバイオティクス]]、[[ファージ]]が産生して細菌を溶解する働きを持つ[[ライシン]]やファージ自体、[[自然免疫系]]を活性化する免疫賦活剤、感染を防ぐための[[ワクチン]]などが挙げられる<ref name=":28">{{Cite journal|last=Czaplewski|first=Lloyd|last2=Bax|first2=Richard|last3=Clokie|first3=Martha|last4=Dawson|first4=Mike|last5=Fairhead|first5=Heather|last6=Fischetti|first6=Vincent A|last7=Foster|first7=Simon|last8=Gilmore|first8=Brendan F|last9=Hancock|first9=Robert E W|date=2016-02|title=Alternatives to antibiotics—a pipeline portfolio review|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473309915004661|journal=The Lancet Infectious Diseases|volume=16|issue=2|pages= |

抗生物質に対する耐性菌の出現や、新規に開発される抗生物質の減少を受けて、抗生物質の代替が研究されている。この文脈における代替とは抗菌薬の様な化合物で細菌を制御するものではなく、細菌が感染する宿主の体を標的とした化合物や、細菌を標的とする従来の抗生物質とは異なる物質のことをいう。代表的な例として、細菌を標的とする[[抗体]]、宿主に健康上の利点をもたらす微生物と定義される[[プロバイオティクス]]、[[ファージ]]が産生して細菌を溶解する働きを持つ[[ライシン]]やファージ自体、[[自然免疫系]]を活性化する免疫賦活剤、感染を防ぐための[[ワクチン]]などが挙げられる<ref name=":28">{{Cite journal|last=Czaplewski|first=Lloyd|last2=Bax|first2=Richard|last3=Clokie|first3=Martha|last4=Dawson|first4=Mike|last5=Fairhead|first5=Heather|last6=Fischetti|first6=Vincent A|last7=Foster|first7=Simon|last8=Gilmore|first8=Brendan F|last9=Hancock|first9=Robert E W|date=2016-02|title=Alternatives to antibiotics—a pipeline portfolio review|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473309915004661|journal=The Lancet Infectious Diseases|volume=16|issue=2|pages=239-251|language=en|doi=10.1016/S1473-3099(15)00466-1}}</ref>。 |

||

== 分類 == |

== 分類 == |

||

[[File:Antibiotics action ja.svg|サムネイル|各抗生物質が細菌の細胞内におけるどの分子を標的とするか示した模式図]] |

[[File:Antibiotics action ja.svg|サムネイル|各抗生物質が細菌の細胞内におけるどの分子を標的とするか示した模式図]] |

||

抗生物質の分類は |

抗生物質には3つの分類があります。1つは化学構造に基づく分類、2つ目は作用機序に基づく分類、3つ目は薬物動態/薬力学指標(例えば、Cmax/MIC、AUC/MIC、時間/MIC)に基づく分類で <ref>{{Cite journal|last=Geremia|first=Nicholas|last2=Di Bella|first2=Stefano|last3=Lovecchio|first3=Antonio|last4=Angelini|first4=Jacopo|last5=D’Avolio|first5=Antonio|last6=Luzzati|first6=Roberto|last7=Mearelli|first7=Filippo|last8=Principe|first8=Luigi|last9=Oliva|first9=Alessandra|date=2025-01-02|title=‘Real-life’ approach to applying PK/PD principles in infectious diseases clinical practice without access to prompt TDM|url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14787210.2024.2448727|journal=Expert Review of Anti-infective Therapy|pages=1–16|language=en|doi=10.1080/14787210.2024.2448727|issn=1478-7210}}</ref>{{R|SeikagakuDic471-3}}。前者は新しい抗生物質の分類ができず、後者では作用機序が厳密に調べられていない抗生物質が分類できないことがある。従って両者を考慮した分類が理想的とされる<ref>{{Cite book|title=Antimicrobial Drugs|first=Amanda J.|editor2-first=Lionel|editor-last=Mozayani|editor-first=Ashraf|last2=Valentine|first2=Jimmie L.|last=Jenkins|language=en|url=http://link.springer.com/10.1007/978-1-61779-222-9_10|doi=10.1007/978-1-61779-222-9_10|pages=385-411|isbn=978-1-61779-221-2|location=Totowa, NJ|date=2012|publisher=Humana Press|editor2-last=Raymon}}</ref>。 |

||

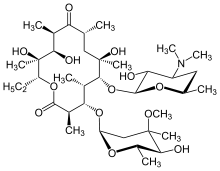

化学構造からの分類では、[[β-ラクタム系抗生物質|β-ラクタム系]]、[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノグリコシド系]]、[[マクロライド系抗生物質|マクロライド系]]、[[テトラサイクリン系抗生物質|テトラサイクリン系]]、[[ペプチド]]系、[[核酸]]系、[[ポリエン系抗真菌薬|ポリエン系]]などに大別されるが、さらに細かく[[ペニシリン]]系、[[セフェム系]]、[[モノバクタム]]系を加える場合もある<ref name="SeikagakuDic471-3">[[抗生物質#生化学辞典(2版)|生化学辞典第2版]]、p.471【抗生物質】</ref>。 |

化学構造からの分類では、[[β-ラクタム系抗生物質|β-ラクタム系]]、[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノグリコシド系]]、[[マクロライド系抗生物質|マクロライド系]]、[[テトラサイクリン系抗生物質|テトラサイクリン系]]、[[ペプチド]]系、[[核酸]]系、[[ポリエン系抗真菌薬|ポリエン系]]などに大別されるが、さらに細かく[[ペニシリン]]系、[[セフェム系]]、[[モノバクタム]]系を加える場合もある<ref name="SeikagakuDic471-3">[[抗生物質#生化学辞典(2版)|生化学辞典第2版]]、p.471【抗生物質】</ref>。 |

||

| 54行目: | 54行目: | ||

=== 抗菌薬 === |

=== 抗菌薬 === |

||

{{See also|抗菌薬}} |

{{See also|抗菌薬}} |

||

[[細菌]]に対する作用機序による抗菌薬の分類の一例としては、細胞壁合成阻害薬、タンパク質合成阻害薬、核酸合成阻害薬の3つに大きく分けるものがある<ref name=":4">{{Cite journal|last=Kapoor|first=Garima|last2=Saigal|first2=Saurabh|last3=Elongavan|first3=Ashok|date=2017|title=Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians|url=http://www.joacp.org/text.asp?2017/33/3/300/214313|journal=Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology|volume=33|issue=3| |

[[細菌]]に対する作用機序による抗菌薬の分類の一例としては、細胞壁合成阻害薬、タンパク質合成阻害薬、核酸合成阻害薬の3つに大きく分けるものがある<ref name=":4">{{Cite journal|last=Kapoor|first=Garima|last2=Saigal|first2=Saurabh|last3=Elongavan|first3=Ashok|date=2017|title=Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians|url=http://www.joacp.org/text.asp?2017/33/3/300/214313|journal=Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology|volume=33|issue=3|page=300|language=en|doi=10.4103/joacp.JOACP_349_15|issn=0970-9185|pmid=29109626|pmc=5672523}}</ref>。また、葉酸代謝阻害薬を加えて4つに分類することもある<ref name=":3" />。 |

||

====細胞壁合成阻害薬==== |

====細胞壁合成阻害薬==== |

||

細胞壁合成阻害薬に分類される抗生物質としてβラクタム系、[[ホスホマイシン]]、[[バンコマイシン]]がある。 |

細胞壁合成阻害薬に分類される抗生物質としてβラクタム系、[[ホスホマイシン]]、[[バンコマイシン]]がある。 |

||

===== 細胞壁の合成経路 ===== |

===== 細胞壁の合成経路 ===== |

||

ほとんどの細菌は[[細胞膜]]の外側に[[細胞壁]]と呼ばれる構造を持つが{{Refnest|細胞壁は動物細胞以外の細胞、すなわち植物、真菌、細菌の細胞に存在するが、細胞壁を構成する成分は各々異なる。植物には[[セルロース]]、[[ヘミセルロース]]、[[ペクチン]]が、菌類には[[キチン]]が、細菌にはペプチドグリカンが含まれる<ref>{{Cite journal|author=西沢 隆|date=2008|title=細胞壁多糖類|url=https://doi.org/10.3136/nskkk.55.515|journal=日本食品科学工学会誌|publisher=日本食品科学工学会|volume=55|issue=10|pages= |

ほとんどの細菌は[[細胞膜]]の外側に[[細胞壁]]と呼ばれる構造を持つが{{Refnest|細胞壁は動物細胞以外の細胞、すなわち植物、真菌、細菌の細胞に存在するが、細胞壁を構成する成分は各々異なる。植物には[[セルロース]]、[[ヘミセルロース]]、[[ペクチン]]が、菌類には[[キチン]]が、細菌にはペプチドグリカンが含まれる<ref>{{Cite journal|author=西沢 隆|date=2008|title=細胞壁多糖類|url=https://doi.org/10.3136/nskkk.55.515|journal=日本食品科学工学会誌|publisher=日本食品科学工学会|volume=55|issue=10|pages=515-515|language=ja|doi=10.3136/nskkk.55.515|issn=1341-027X}}</ref>。逆に[[マイコプラズマ]]のように細胞壁を持たない細菌も存在する<ref>{{Cite journal|last=Gautier-Bouchardon|first=Anne V.|editor-last=Aarestrup|editor-first=Frank Møller|editor2-last=Schwarz|editor2-first=Stefan|editor3-last=Shen|editor3-first=Jianzhong|editor4-last=Cavaco|editor4-first=Lina|date=2018-07-27|title=Antimicrobial Resistance in Mycoplasma spp|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.ARBA-0030-2018|journal=Microbiology Spectrum|volume=6|issue=4|language=en|doi=10.1128/microbiolspec.ARBA-0030-2018|issn=2165-0497}}</ref>。|group=注}}、動物細胞はこれを持たない。細菌は一般に[[グラム染色]]の染色像によりグラム陽性菌とグラム陰性菌に分類され、両者は細胞壁の構造の違いから区別されるが、いずれの細胞壁も共通してペプチドグリカンという[[高分子]]を構成成分として持つ。細菌の細胞は高い内部[[浸透圧]]を持ち、ペプチドグリカンはこの浸透圧から細菌を保護する働きを持つ。従ってペプチドグリカンを欠く細菌は細胞膜が破裂して死んでしまう{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=64-67}}。 |

||

細菌の細胞壁はムレインとも呼ばれ、2つの[[アミノ糖]]と10個の[[アミノ酸]]から構成されるムレインモノマーがレンガのように組み立てられることで細胞壁が構成される。ムレインモノマーは細胞内で合成された後に細胞外へ輸送され、[[グリコシルトランスフェラーゼ]] (GT) と呼ばれる酵素と[[ペニシリン結合タンパク質]] (PBP) と呼ばれる酵素の両者の働きによって既存の細胞壁へ架橋され、細胞壁の合成が進められる。この2つの酵素は必ずしも別の酵素であるとは限らず、[[大腸菌]]の場合はPBPが2つの酵素の働きを兼ねる。細胞壁合成阻害薬のうち、β-ラクタム系とバンコマイシンはPBPの作用を阻害するが、ホスホマイシンは細胞内におけるムレインモノマーの合成を阻害する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=144-148}}。 |

細菌の細胞壁はムレインとも呼ばれ、2つの[[アミノ糖]]と10個の[[アミノ酸]]から構成されるムレインモノマーがレンガのように組み立てられることで細胞壁が構成される。ムレインモノマーは細胞内で合成された後に細胞外へ輸送され、[[グリコシルトランスフェラーゼ]] (GT) と呼ばれる酵素と[[ペニシリン結合タンパク質]] (PBP) と呼ばれる酵素の両者の働きによって既存の細胞壁へ架橋され、細胞壁の合成が進められる。この2つの酵素は必ずしも別の酵素であるとは限らず、[[大腸菌]]の場合はPBPが2つの酵素の働きを兼ねる。細胞壁合成阻害薬のうち、β-ラクタム系とバンコマイシンはPBPの作用を阻害するが、ホスホマイシンは細胞内におけるムレインモノマーの合成を阻害する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=144-148}}。 |

||

| 65行目: | 65行目: | ||

[[File:Penicillines General Formula V1.svg|サムネイル|βラクタム系の代表格、ペニシリン系の骨格。赤く示された部分がβラクタム環である。左上のRがペニシリン系の側鎖であり、側鎖を変更することで様々なペニシリン系の誘導体が開発された。]] |

[[File:Penicillines General Formula V1.svg|サムネイル|βラクタム系の代表格、ペニシリン系の骨格。赤く示された部分がβラクタム環である。左上のRがペニシリン系の側鎖であり、側鎖を変更することで様々なペニシリン系の誘導体が開発された。]] |

||

[[File:Cephalosporin core structure.svg|サムネイル|βラクタム系の下位分類であるセフェム系の骨格。ペニシリン系と異なりラクタム環に付随する環は六員環である。また、改変しうる側鎖を2つ持つ点でも異なる。]] |

[[File:Cephalosporin core structure.svg|サムネイル|βラクタム系の下位分類であるセフェム系の骨格。ペニシリン系と異なりラクタム環に付随する環は六員環である。また、改変しうる側鎖を2つ持つ点でも異なる。]] |

||

β-ラクタム系の抗生物質は最も普及した抗生物質で、アメリカ合衆国で処方される抗菌薬の |

β-ラクタム系の抗生物質は最も普及した抗生物質で、アメリカ合衆国で処方される抗菌薬の65%はこの系統に属する<ref name=":9" />。1920年代に世界で初めて発見されたβラクタム系抗生物質で''[[Penicillium notatum]]''などが産生するペニシリン、 1940年代にカビの一種''[[Acremonium chrysogenum]]''から初めて発見されたセフェム系の他、カルバペネム系、モノバクタム系など、様々な類似化合物が知られる<ref>{{Cite journal|last=Brakhage|first=Axel A.|date=1998-09|title=Molecular Regulation of β-Lactam Biosynthesis in Filamentous Fungi|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/MMBR.62.3.547-585.1998|journal=Microbiology and Molecular Biology Reviews|volume=62|issue=3|pages=547-585|language=en|doi=10.1128/MMBR.62.3.547-585.1998|issn=1092-2172}}</ref>。β-ラクタム系の中でも[[セフェム系]]は特に処方されることが多く、β-ラクタム系の処方のうちおよそ半分はセフェム系の抗生物質である<ref name=":9">{{Cite journal|last=Bush|first=Karen|last2=Bradford|first2=Patricia A.|date=2016-08|title=β-Lactams and β-Lactamase Inhibitors: An Overview|url=http://perspectivesinmedicine.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/cshperspect.a025247|journal=Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine|volume=6|issue=8|page=a025247|language=en|doi=10.1101/cshperspect.a025247|issn=2157-1422|pmid=27329032|pmc=4968164}}</ref>。 |

||

β-ラクタム系はPBPの作用を阻害することでその薬理効果を発揮する。PBPは、ムレインモノマーの分子中に存在するD-アラニル-D-アラニンを認識して架橋を形成し細胞壁の合成を進めるため、D-アラニル-D-アラニンは細胞壁合成において重要な役割を果たす。[[ペニシリン]]に代表されるβ-ラクタム系の抗菌薬はこのD-アラニル-D-アラニンに類似した構造をしているため、PBPに結合し、PBPはムレインモノマーに結合できなくなってしまう。結果的に細胞壁の架橋が不十分になり、細菌は破裂死する。これがβ-ラクタム系の作用機序である{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=144-148}}<ref name=":4" />。 |

β-ラクタム系はPBPの作用を阻害することでその薬理効果を発揮する。PBPは、ムレインモノマーの分子中に存在するD-アラニル-D-アラニンを認識して架橋を形成し細胞壁の合成を進めるため、D-アラニル-D-アラニンは細胞壁合成において重要な役割を果たす。[[ペニシリン]]に代表されるβ-ラクタム系の抗菌薬はこのD-アラニル-D-アラニンに類似した構造をしているため、PBPに結合し、PBPはムレインモノマーに結合できなくなってしまう。結果的に細胞壁の架橋が不十分になり、細菌は破裂死する。これがβ-ラクタム系の作用機序である{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=144-148}}<ref name=":4" />。 |

||

| 73行目: | 73行目: | ||

===== グリコペプチド系 ===== |

===== グリコペプチド系 ===== |

||

[[File:Vancomycin.svg|サムネイル|バンコマイシンの構造式]] |

[[File:Vancomycin.svg|サムネイル|バンコマイシンの構造式]] |

||

グリコペプチド系の抗生物質の代表例が1953年に土壌中の放線菌の一種 ''[[Amycolatopsis orientalis]]''から発見されたバンコマイシンである。他にもテイコプラニンなどがこの系統に含まれる<ref>{{Cite journal|last=Yim|first=Grace|last2=Thaker|first2=Maulik N|last3=Koteva|first3=Kalinka|last4=Wright|first4=Gerard|date=2014-01|title=Glycopeptide antibiotic biosynthesis|url=http://www.nature.com/articles/ja2013117|journal=The Journal of Antibiotics|volume=67|issue=1|pages= |

グリコペプチド系の抗生物質の代表例が1953年に土壌中の放線菌の一種 ''[[Amycolatopsis orientalis]]''から発見されたバンコマイシンである。他にもテイコプラニンなどがこの系統に含まれる<ref>{{Cite journal|last=Yim|first=Grace|last2=Thaker|first2=Maulik N|last3=Koteva|first3=Kalinka|last4=Wright|first4=Gerard|date=2014-01|title=Glycopeptide antibiotic biosynthesis|url=http://www.nature.com/articles/ja2013117|journal=The Journal of Antibiotics|volume=67|issue=1|pages=31-41|language=en|doi=10.1038/ja.2013.117|issn=0021-8820}}</ref>。β-ラクタム系がPBPと結合して細胞壁の合成を阻害するのに対し、[[バンコマイシン]]はムレインモノマーの一部であるD-アラニル-D-アラニンと結合し、GTによるムレインモノマーの重合を阻害することで作用するとされる。分子が大きいため細胞外膜を通過しにくいという難点や副作用から「最後の手段」と呼ばれることもあるが、β-ラクタム系と作用機序が異なるため、[[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]]の様にβ-ラクタム系の抗菌薬に対し耐性を示す細菌の感染に対し、治療薬として使用される{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=149-152}}<ref>{{Cite journal|last=Butler|first=Mark S|last2=Hansford|first2=Karl A|last3=Blaskovich|first3=Mark A T|last4=Halai|first4=Reena|last5=Cooper|first5=Matthew A|date=2014-09|title=Glycopeptide antibiotics: Back to the future|url=http://www.nature.com/articles/ja2014111|journal=The Journal of Antibiotics|volume=67|issue=9|pages=631-644|language=en|doi=10.1038/ja.2014.111|issn=0021-8820}}</ref>。 |

||

===== ホスホマイシン ===== |

===== ホスホマイシン ===== |

||

ホスホマイシンは1969年に発見された、''Streptomyces fradiae''などの放線菌が産生する、[[ホスホエノールピルビン酸]]の[[アナログ (化学)|アナログ]]である。上記2系統の細胞壁合成阻害薬と異なり、[[ホスホマイシン]]はムレインモノマーの部品となる[[N-アセチルムラミン酸]]の産生を阻害する。β-ラクタム系と併用することで相乗効果を示す{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=149-152}}<ref>{{Cite journal|last=Falagas|first=Matthew E.|last2=Vouloumanou|first2=Evridiki K.|last3=Samonis|first3=George|last4=Vardakas|first4=Konstantinos Z.|date=2016-04|title=Fosfomycin|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/CMR.00068-15|journal=Clinical Microbiology Reviews|volume=29|issue=2|pages= |

ホスホマイシンは1969年に発見された、''Streptomyces fradiae''などの放線菌が産生する、[[ホスホエノールピルビン酸]]の[[アナログ (化学)|アナログ]]である。上記2系統の細胞壁合成阻害薬と異なり、[[ホスホマイシン]]はムレインモノマーの部品となる[[N-アセチルムラミン酸]]の産生を阻害する。β-ラクタム系と併用することで相乗効果を示す{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=149-152}}<ref>{{Cite journal|last=Falagas|first=Matthew E.|last2=Vouloumanou|first2=Evridiki K.|last3=Samonis|first3=George|last4=Vardakas|first4=Konstantinos Z.|date=2016-04|title=Fosfomycin|url=https://journals.asm.org/doi/10.1128/CMR.00068-15|journal=Clinical Microbiology Reviews|volume=29|issue=2|pages=321-347|language=en|doi=10.1128/CMR.00068-15|issn=0893-8512|pmid=26960938|pmc=4786888}}</ref>。 |

||

====タンパク質合成阻害薬==== |

====タンパク質合成阻害薬==== |

||

[[File:Erythromycin A.svg|サムネイル|マクロライド系の代表例、エリスロマイシンA]] |

[[File:Erythromycin A.svg|サムネイル|マクロライド系の代表例、エリスロマイシンA]] |

||

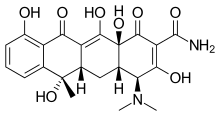

[[File:Tetracycline skeletal.svg|サムネイル|テトラサイクリンの構造式]] |

[[File:Tetracycline skeletal.svg|サムネイル|テトラサイクリンの構造式]] |

||

生物のDNAに保存された情報は[[転写 (生物学)|転写]]により[[伝令RNA|mRNA]]に変換され、mRNAは[[翻訳 (生物学)|翻訳]]されて[[タンパク質]]の合成に用いられる。[[リボソーム]]はタンパク質合成の場であり、細菌の場合70Sリボソームが30Sサブユニットと50Sサブユニットの組み合わせによって構成される<ref name=":4" />。細菌のリボソームはヒトのリボソームとは部分的に異なった構造を持ち、タンパク質合成阻害薬は細菌のリボソームに高い親和性を持って作用する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=153-156}}。タンパク質合成阻害薬はヒトのタンパク質合成系には作用しないが、[[ミトコンドリア]]のリボソームには作用するため、投与量によってはヒトの細胞にも障害を与える。そのため、量的選択毒性を持つとも言われる。これは、動物細胞に存在しない細胞壁の合成を阻害するためにヒトに対して安全性が高く、質的選択毒性を示す細胞壁合成阻害薬と対照的である<ref>{{Cite journal|和書|author=松本 慶蔵, 岩垣 明隆|date=1991|title=4.最近の抗菌薬・抗生物質と使い方|url=https://doi.org/10.2169/naika.80.675|journal=日本内科学会雑誌|publisher=日本内科学会|volume=80|issue=5|pages= |

生物のDNAに保存された情報は[[転写 (生物学)|転写]]により[[伝令RNA|mRNA]]に変換され、mRNAは[[翻訳 (生物学)|翻訳]]されて[[タンパク質]]の合成に用いられる。[[リボソーム]]はタンパク質合成の場であり、細菌の場合70Sリボソームが30Sサブユニットと50Sサブユニットの組み合わせによって構成される<ref name=":4" />。細菌のリボソームはヒトのリボソームとは部分的に異なった構造を持ち、タンパク質合成阻害薬は細菌のリボソームに高い親和性を持って作用する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=153-156}}。タンパク質合成阻害薬はヒトのタンパク質合成系には作用しないが、[[ミトコンドリア]]のリボソームには作用するため、投与量によってはヒトの細胞にも障害を与える。そのため、量的選択毒性を持つとも言われる。これは、動物細胞に存在しない細胞壁の合成を阻害するためにヒトに対して安全性が高く、質的選択毒性を示す細胞壁合成阻害薬と対照的である<ref>{{Cite journal|和書|author=松本 慶蔵, 岩垣 明隆|date=1991|title=4.最近の抗菌薬・抗生物質と使い方|url=https://doi.org/10.2169/naika.80.675|journal=日本内科学会雑誌|publisher=日本内科学会|volume=80|issue=5|pages=675-680|language=ja|doi=10.2169/naika.80.675|issn=0021-5384}}</ref>。 |

||

タンパク質合成阻害薬はその阻害対象によって30Sサブユニットを対象とするものと、50Sサブユニットを対象とするものの2つに大きく分類できる。前者にはアミノ配糖体とテトラサイクリン系が、後者にはクロラムフェニコール、マクロライド系が含まれる<ref name=":4" />。[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノ配糖体]](アミノグリコシド系)は1943年に''Streptomyces griseus''から分離された[[ストレプトマイシン]]に代表される抗生物質で、グラム陽性菌及びグラム陰性菌両者に対する広い抗菌スペクトルを持つ<ref>{{Cite journal|last=Jospe-Kaufman|first=Moriah|last2=Siomin|first2=Liza|last3=Fridman|first3=Micha|date=2020-07-01|title=The relationship between the structure and toxicity of aminoglycoside antibiotics|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360102|journal=Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters|volume=30|issue=13|pages=127218|doi=10.1016/j.bmcl.2020.127218|issn=1464-3405|pmid=32360102|pmc=7194799}}</ref>。一方、アミノ配糖体の細胞内への取り込みには好気呼吸が必要であり、嫌気性菌に対しては有効性を欠く<ref>{{Cite journal|last=Ramirez|first=Maria S.|last2=Tolmasky|first2=Marcelo E.|date=2010-12|title=Aminoglycoside modifying enzymes|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20833577|journal=Drug Resistance Updates: Reviews and Commentaries in Antimicrobial and Anticancer Chemotherapy|volume=13|issue=6|pages= |

タンパク質合成阻害薬はその阻害対象によって30Sサブユニットを対象とするものと、50Sサブユニットを対象とするものの2つに大きく分類できる。前者にはアミノ配糖体とテトラサイクリン系が、後者にはクロラムフェニコール、マクロライド系が含まれる<ref name=":4" />。[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノ配糖体]](アミノグリコシド系)は1943年に''Streptomyces griseus''から分離された[[ストレプトマイシン]]に代表される抗生物質で、グラム陽性菌及びグラム陰性菌両者に対する広い抗菌スペクトルを持つ<ref>{{Cite journal|last=Jospe-Kaufman|first=Moriah|last2=Siomin|first2=Liza|last3=Fridman|first3=Micha|date=2020-07-01|title=The relationship between the structure and toxicity of aminoglycoside antibiotics|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360102|journal=Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters|volume=30|issue=13|pages=127218|doi=10.1016/j.bmcl.2020.127218|issn=1464-3405|pmid=32360102|pmc=7194799}}</ref>。一方、アミノ配糖体の細胞内への取り込みには好気呼吸が必要であり、嫌気性菌に対しては有効性を欠く<ref>{{Cite journal|last=Ramirez|first=Maria S.|last2=Tolmasky|first2=Marcelo E.|date=2010-12|title=Aminoglycoside modifying enzymes|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20833577|journal=Drug Resistance Updates: Reviews and Commentaries in Antimicrobial and Anticancer Chemotherapy|volume=13|issue=6|pages=151-171|doi=10.1016/j.drup.2010.08.003|issn=1532-2084|pmid=20833577|pmc=2992599}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Krause|first=Kevin M.|last2=Serio|first2=Alisa W.|last3=Kane|first3=Timothy R.|last4=Connolly|first4=Lynn E.|date=2016-06|title=Aminoglycosides: An Overview|url=http://perspectivesinmedicine.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/cshperspect.a027029|journal=Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine|volume=6|issue=6|page=a027029|language=en|doi=10.1101/cshperspect.a027029|issn=2157-1422|pmid=27252397|pmc=4888811}}</ref>。[[マクロライド系]]は、12個から16個の原子によって構成される大環状ラクトンと呼ばれる構造を持つ大きな分子で<ref name=":10">{{Cite journal|last=Vázquez-Laslop|first=Nora|last2=Mankin|first2=Alexander S.|date=2018-09|title=How Macrolide Antibiotics Work|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30054232|journal=Trends in Biochemical Sciences|volume=43|issue=9|pages=668-684|doi=10.1016/j.tibs.2018.06.011|issn=0968-0004|pmid=30054232|pmc=6108949}}</ref>、毒性が低く<ref>{{Cite journal|last=Brook|first=Itzhak|last2=Wexler|first2=Hannah M.|last3=Goldstein|first3=Ellie J. C.|date=2013-07|title=Antianaerobic antimicrobials: spectrum and susceptibility testing|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23824372|journal=Clinical Microbiology Reviews|volume=26|issue=3|pages=526-546|doi=10.1128/CMR.00086-12|issn=1098-6618|pmid=23824372|pmc=3719496}}</ref>、ブドウ球菌などのグラム陽性菌に優れた抗菌力を示す<ref>{{Cite journal|和書|author=西野 武志|year=2014|title=薬剤耐性菌の耐性機構に関する研究―とくに自然耐性機構の解明―|url=http://www.chemotherapy.or.jp/journal/jjc/06202/062020177.pdf|journal=日本化学療法学会雑誌|volume=62|issue=2|page=177-191}}</ref>。代表例として1952年に放線菌''[[Saccharopolyspora erythrea]]''から発見された[[エリスロマイシン]]などが知られる<ref name=":10" /><ref>{{Cite journal|和書|last=|author=明石 敏|first=|date=2007|title=治療薬シリーズ(19)抗細菌薬 マクロライド系抗菌薬を中心に|url=https://doi.org/10.1254/fpj.130.294|journal=日本薬理学雑誌|volume=130|issue=4|pages=294-298|language=ja|doi=10.1254/fpj.130.294|issn=0015-5691}}</ref>。 [[テトラサイクリン]]系も極めて抗菌スペクトルの広い抗生物質で、4つの連なった環状構造を核として持つ。テトラサイクリンの他、テトラサイクリンの側鎖を変更して脂溶性を高めた[[ドキシサイクリン]]、[[ミノサイクリン]]が知られる。テトラサイクリン系抗生物質はリボソームと結合し、[[アミノアシルtRNA|アミノアシル-tRNA]]とリボソームの結合を阻害することでタンパク質合成を阻害する<ref>{{Cite journal|last=Griffin|first=Michael O.|last2=Fricovsky|first2=Eduardo|last3=Ceballos|first3=Guillermo|last4=Villarreal|first4=Francisco|date=2010-09|title=Tetracyclines: a pleitropic family of compounds with promising therapeutic properties. Review of the literature|url=https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajpcell.00047.2010|journal=American Journal of Physiology-Cell Physiology|volume=299|issue=3|pages=C539-C548|language=en|doi=10.1152/ajpcell.00047.2010|issn=0363-6143|pmid=20592239|pmc=2944325}}</ref>。 [[クロラムフェニコール]]は極めて広い抗菌スペクトルを持つ抗生物質である。しかしながら、骨髄毒性を示すなど毒性が強く、治療目的で使用されることは多くない{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=153-156}}<ref>{{Cite book|title=Chloramphenicol|url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555966/|publisher=StatPearls Publishing|date=2021|location=Treasure Island (FL)|pmid=32310426|first=Ginny C.|last=Oong|first2=Prasanna|last2=Tadi}}</ref>。 |

||

====核酸合成阻害薬==== |

====核酸合成阻害薬==== |

||

核酸合成阻害薬はRNA合成阻害薬とDNA合成阻害薬に分類され、いずれも量的な選択毒性を示す。前者は[[RNAポリメラーゼ]]を阻害して[[伝令RNA|mRNA]]の合成を抑制する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=157}}。1957年に分離された[[ノカルジア属|ノカルジア属菌]]、''[[Nocardia mediterranei]]''は[[リファマイシン]]と呼ばれる抗生物質を産生する。[[リファンピシン]]はリファマイシンを化学的に修飾する事で得られたRNAポリメラーゼ阻害薬で、[[結核]]の治療における第一選択薬として使用される<ref>{{Cite journal|last=Sensi|first=P.|date=1983-07-01|title=History of the Development of Rifampin|url=http://academic.oup.com/cid/article/5/Supplement_3/S402/275547/History-of-the-Development-of-Rifampin|journal=Clinical Infectious Diseases|volume=5|issue=Supplement_3|pages= |

核酸合成阻害薬はRNA合成阻害薬とDNA合成阻害薬に分類され、いずれも量的な選択毒性を示す。前者は[[RNAポリメラーゼ]]を阻害して[[伝令RNA|mRNA]]の合成を抑制する{{Sfn|標準微生物学(第10版)|p=157}}。1957年に分離された[[ノカルジア属|ノカルジア属菌]]、''[[Nocardia mediterranei]]''は[[リファマイシン]]と呼ばれる抗生物質を産生する。[[リファンピシン]]はリファマイシンを化学的に修飾する事で得られたRNAポリメラーゼ阻害薬で、[[結核]]の治療における第一選択薬として使用される<ref>{{Cite journal|last=Sensi|first=P.|date=1983-07-01|title=History of the Development of Rifampin|url=http://academic.oup.com/cid/article/5/Supplement_3/S402/275547/History-of-the-Development-of-Rifampin|journal=Clinical Infectious Diseases|volume=5|issue=Supplement_3|pages=S402-S406|language=en|doi=10.1093/clinids/5.Supplement_3.S402|issn=1537-6591}}</ref><ref>{{Cite book|edition=4th ed|title=The Treatment of Tuberculosis.|url=https://www.worldcat.org/oclc/662259096|publisher=World Health Organization|date=2009|location=Geneva|isbn=978-92-4-068535-2|oclc=662259096|first=World Health|last=Organization}}</ref>。 |

||

=== 抗真菌薬 === |

=== 抗真菌薬 === |

||

{{See also|抗真菌薬}} |

{{See also|抗真菌薬}} |

||

[[ポリエン系抗真菌薬|ポリエンマクロライド系]]は[[エルゴステロール]]と呼ばれる真菌の細胞膜に特徴的な[[ステロール]]に結合する。この結合によりエルゴステロールが細胞膜から奪われ、機能を阻害することで真菌に対する毒性を示す<ref name=":16">{{Cite journal|last=Robbins|first=Nicole|last2=Caplan|first2=Tavia|last3=Cowen|first3=Leah E.|date=2017-09-08|title=Molecular Evolution of Antifungal Drug Resistance|url=http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-micro-030117-020345|journal=Annual Review of Microbiology|volume=71|issue=1|pages= |

[[ポリエン系抗真菌薬|ポリエンマクロライド系]]は[[エルゴステロール]]と呼ばれる真菌の細胞膜に特徴的な[[ステロール]]に結合する。この結合によりエルゴステロールが細胞膜から奪われ、機能を阻害することで真菌に対する毒性を示す<ref name=":16">{{Cite journal|last=Robbins|first=Nicole|last2=Caplan|first2=Tavia|last3=Cowen|first3=Leah E.|date=2017-09-08|title=Molecular Evolution of Antifungal Drug Resistance|url=http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-micro-030117-020345|journal=Annual Review of Microbiology|volume=71|issue=1|pages=753-775|language=en|doi=10.1146/annurev-micro-030117-020345|issn=0066-4227}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Ellis|first=David|date=2002-01-01|title=Amphotericin B: spectrum and resistance|url=https://academic.oup.com/jac/article/49/suppl_1/7/2473430|journal=Journal of Antimicrobial Chemotherapy|volume=49|issue=suppl_1|pages=7-10|language=en|doi=10.1093/jac/49.suppl_1.7|issn=1460-2091}}</ref>。代表例として放線菌の一種''[[Streptomyces nodusus]]''が産生する[[アムホテリシンB]]が知られ<ref>{{Cite journal|和書|author=深澤万左友 |date=2005 |title=リポソーマル アムホテリシンB |url=https://doi.org/10.3314/jjmm.46.229 |journal=日本医真菌学会雑誌 |volume=46 |issue=4 |pages=229-231 |naid=130003672136 |doi=10.3314/jjmm.46.229 |ISSN=0916-4804 |publisher=日本医真菌学会}}</ref>、重篤な全身性の真菌感染症の治療に使用される<ref name=":16" />。 |

||

他にも真菌の細胞壁の成分である[[Β-グルカン|1,3-β-グルカン]]の合成を阻害するキャンディン系が知られる。キャンディン系抗生物質の[[ミカファンギン]]は、福島県いわき市の土壌から分離された真菌の一種、''[[Coleophoma empetri]]'' F-11899が産生する前駆物質を修飾して得られる抗真菌薬で、他の抗真菌薬に耐性を示す真菌にも使用される<ref>{{Cite journal|last=Hashimoto|first=Seiji|date=2009-01|title=Micafungin: a sulfated echinocandin|url=http://www.nature.com/articles/ja20083|journal=The Journal of Antibiotics|volume=62|issue=1|pages= |

他にも真菌の細胞壁の成分である[[Β-グルカン|1,3-β-グルカン]]の合成を阻害する[[キャンディン]]系が知られる。キャンディン系抗生物質の[[ミカファンギン]]は、福島県いわき市の土壌から分離された真菌の一種、''[[Coleophoma empetri]]'' F-11899が産生する前駆物質を修飾して得られる抗真菌薬で、他の抗真菌薬に耐性を示す真菌にも使用される<ref>{{Cite journal|last=Hashimoto|first=Seiji|date=2009-01|title=Micafungin: a sulfated echinocandin|url=http://www.nature.com/articles/ja20083|journal=The Journal of Antibiotics|volume=62|issue=1|pages=27-35|language=en|doi=10.1038/ja.2008.3|issn=0021-8820}}</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=新見京子 |author2=新見昌一 |date=2009-04 |title=キャンディン系抗真菌薬と耐性機構 |url=https://doi.org/10.3314/jjmm.50.057 |journal=日本医真菌学会雑誌 |volume=50 |issue=2 |pages=57-66 |naid=10024793163 |doi=10.3314/jjmm.50.057 |ISSN=09164804 |publisher=日本医真菌学会}}</ref>。 |

||

=== 抗腫瘍薬 === |

=== 抗腫瘍薬 === |

||

{{See also|抗がん剤#抗腫瘍性抗生物質}} |

{{See also|抗がん剤#抗腫瘍性抗生物質}} |

||

[[マイトマイシン]]は細胞内で[[還元]]されて活性化するとDNAを架橋する働きを持つ抗生物質である。マイトマイシンを活性化する酵素は全身に分布するが、酸素が豊富な環境では還元が抑制される。従って相対的に低酸素状態にある[[がん|固形がん]]に対し選択的に毒性を示すため、特に[[マイトマイシンC]]は抗がん剤として利用される<ref>{{Cite journal|last=Tomasz|first=M.|date=1995-09|title=Mitomycin C: small, fast and deadly (but very selective)|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9383461|journal=Chemistry & Biology|volume=2|issue=9|pages= |

[[マイトマイシン]]は細胞内で[[還元]]されて活性化するとDNAを架橋する働きを持つ抗生物質である。マイトマイシンを活性化する酵素は全身に分布するが、酸素が豊富な環境では還元が抑制される。従って相対的に低酸素状態にある[[がん|固形がん]]に対し選択的に毒性を示すため、特に[[マイトマイシンC]]は抗がん剤として利用される<ref>{{Cite journal|last=Tomasz|first=M.|date=1995-09|title=Mitomycin C: small, fast and deadly (but very selective)|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9383461|journal=Chemistry & Biology|volume=2|issue=9|pages=575-579|doi=10.1016/1074-5521(95)90120-5|issn=1074-5521|pmid=9383461}}</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=河野一通 |author2=河西政次 |date=1990 |title=マイトマイシン類の化学研究 |url=https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.48.824 |journal=有機合成化学協会誌 |volume=48 |issue=9 |pages=824-833 |naid=130000926361 |doi=10.5059/yukigoseikyokaishi.48.824 |ISSN=00379980 |publisher=有機合成化学協会}}</ref>。 |

||

他にもDNAを切断する作用を持ち[[扁平上皮癌]]や[[悪性リンパ腫]]の治療に使用される[[ブレオマイシン]]や、二重結合によって隔たられた二つの三重結合炭素を持つことで構造的に特徴的な[[エンジイン]]などが抗腫瘍活性を持つ抗生物質として知られる<ref>{{Cite journal|last=Galm|first=Ute|last2=Hager|first2=Martin H.|last3=Van Lanen|first3=Steven G.|last4=Ju|first4=Jianhua|last5=Thorson|first5=Jon S.|last6=Shen|first6=Ben|date=2005-02-01|title=Antitumor Antibiotics: Bleomycin, Enediynes, and Mitomycin|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr030117g|journal=Chemical Reviews|volume=105|issue=2|pages= |

他にもDNAを切断する作用を持ち[[扁平上皮癌]]や[[悪性リンパ腫]]の治療に使用される[[ブレオマイシン]]や、二重結合によって隔たられた二つの三重結合炭素を持つことで構造的に特徴的な[[エンジイン]]などが抗腫瘍活性を持つ抗生物質として知られる<ref>{{Cite journal|last=Galm|first=Ute|last2=Hager|first2=Martin H.|last3=Van Lanen|first3=Steven G.|last4=Ju|first4=Jianhua|last5=Thorson|first5=Jon S.|last6=Shen|first6=Ben|date=2005-02-01|title=Antitumor Antibiotics: Bleomycin, Enediynes, and Mitomycin|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr030117g|journal=Chemical Reviews|volume=105|issue=2|pages=739-758|language=en|doi=10.1021/cr030117g|issn=0009-2665}}</ref>。 |

||

=== その他 === |

=== その他 === |

||

[[アベルメクチン]]はノーベル生理学・医学賞を受賞した[[大村智]]らが放線菌''Streptomyces avermitilis''から分離した抗寄生虫抗生物質で、無脊椎動物のイオンチャネル阻害剤として機能する。これを改変した[[イベルメクチン]]はヒトや動物の寄生虫症の治療に用いられる{{Sfn|天然物化学(初版)|p=138−139}}<!-- p138−139 --><ref name=":21" />。 |

[[アベルメクチン]]はノーベル生理学・医学賞を受賞した[[大村智]]らが放線菌''Streptomyces avermitilis''から分離した抗寄生虫抗生物質で、無脊椎動物のイオンチャネル阻害剤として機能する。これを改変した[[イベルメクチン]]はヒトや動物の寄生虫症の治療に用いられる{{Sfn|天然物化学(初版)|p=138−139}}<!-- p138−139 --><ref name=":21" />。 |

||

一般に抗生物質はウイルスに効果を示さないが<ref name="日本ガイドライン1版" />、抗生物質の中には抗ウイルス作用が報告されているものもある<ref>{{Cite journal|last=Dalhoff|first=Axel|date=2021-02|title=Selective toxicity of antibacterial agents—still a valid concept or do we miss chances and ignore risks?|url=http://link.springer.com/10.1007/s15010-020-01536-y|journal=Infection|volume=49|issue=1|pages= |

一般に抗生物質はウイルスに効果を示さないが<ref name="日本ガイドライン1版" />、抗生物質の中には抗ウイルス作用が報告されているものもある<ref>{{Cite journal|last=Dalhoff|first=Axel|date=2021-02|title=Selective toxicity of antibacterial agents—still a valid concept or do we miss chances and ignore risks?|url=http://link.springer.com/10.1007/s15010-020-01536-y|journal=Infection|volume=49|issue=1|pages=29-56|language=en|doi=10.1007/s15010-020-01536-y|issn=0300-8126|pmid=33367978|pmc=7851017}}</ref><ref name=":30">{{Cite journal|last=Gopinath|first=Smita|last2=Kim|first2=Myoungjoo V.|last3=Rakib|first3=Tasfia|last4=Wong|first4=Patrick W.|last5=van Zandt|first5=Michael|last6=Barry|first6=Natasha A.|last7=Kaisho|first7=Tsuneyasu|last8=Goodman|first8=Andrew L.|last9=Iwasaki|first9=Akiko|date=2018-05|title=Topical application of aminoglycoside antibiotics enhances host resistance to viral infections in a microbiota-independent manner|url=http://www.nature.com/articles/s41564-018-0138-2|journal=Nature Microbiology|volume=3|issue=5|pages=611-621|language=en|doi=10.1038/s41564-018-0138-2|issn=2058-5276|pmid=29632368|pmc=5918160}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Woods Acevedo|first=Mikal A.|last2=Pfeiffer|first2=Julie K.|date=2020-07|title=Microbiota-independent antiviral effects of antibiotics on poliovirus and coxsackievirus|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0042682220300623|journal=Virology|volume=546|pages=20-24|language=en|doi=10.1016/j.virol.2020.04.001|pmid=32452414|pmc=7253499}}</ref>。例えば、動物実験で[[ネオマイシン]]は[[単純ヘルペスウイルス]]などのウイルスに対して抗ウイルス作用を示した。この抗ウイルス作用を[[岩崎明子]]らの研究グループは[[TLR3]]を介した[[インターフェロン]]誘導遺伝子の活性化によって説明している。もっとも、この結果はネオマイシンのような抗生物質をウイルス感染症の治療に使うことを推奨するものではない<ref name=":30" />。 |

||

== 探索と生産 == |

== 探索と生産 == |

||

| 110行目: | 110行目: | ||

=== 生合成 === |

=== 生合成 === |

||

[[ファイル:Antibiotic formation pathway.svg|サムネイル|βラクタム系抗生物質は全て3つのアミノ酸を基に生合成により合成される。まず、3つのアミノ酸が[[非リボソームペプチド|非リボソームペプチド合成酵素]]によって結合し、トリペプチド (ACV) を形成する。次に[[イソペニシリンNシンターゼ|イソペニシリンN合成酵素]]の働きでトリペプチドはイソペニシリンNに変換され、さらにイソペニシリンNから各種βラクタム系抗生物質が合成される。]] |

[[ファイル:Antibiotic formation pathway.svg|サムネイル|βラクタム系抗生物質は全て3つのアミノ酸を基に生合成により合成される。まず、3つのアミノ酸が[[非リボソームペプチド|非リボソームペプチド合成酵素]]によって結合し、トリペプチド (ACV) を形成する。次に[[イソペニシリンNシンターゼ|イソペニシリンN合成酵素]]の働きでトリペプチドはイソペニシリンNに変換され、さらにイソペニシリンNから各種βラクタム系抗生物質が合成される。]] |

||

抗生物質のような二次代謝産物は、一次代謝産物やその類似化合物を前駆物質として生合成される{{Sfn|天然物化学(初版)|p=18-21}}<!-- p18-21 -->。ペニシリンやセファロスポリンなどのβラクタム系抗生物質を一例に挙げる。これらの物質は''Penicillum''属などに含まれる一部の菌類と''Streptomyces''属などに含まれる一部の細菌によって合成されるが、産生する微生物を問わずβラクタム系の抗生物質は共通して[[イソペニシリンN]]と呼ばれる中間体を経由して合成される。このイソペニシリンNはトリペプチドを[[イソペニシリンNシンターゼ]]によって修飾することで合成されるものであり、さらにこのトリペプチドは[[α-アミノアジピン酸]]、[[システイン]]、[[バリン]]の3アミノ酸で構成される。なお、このトリペプチドは通常の[[翻訳 (生物学)|ペプチド合成]]と異なりリボソームが関与しないで合成されるものであり、[[非リボソームペプチド]]とも呼ばれる<ref>{{Cite journal|last=Felnagle|first=Elizabeth A.|last2=Jackson|first2=Emily E.|last3=Chan|first3=Yolande A.|last4=Podevels|first4=Angela M.|last5=Berti|first5=Andrew D.|last6=McMahon|first6=Matthew D.|last7=Thomas|first7=Michael G.|date=2008-03|title=Nonribosomal peptide synthetases involved in the production of medically relevant natural products|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18217713|journal=Molecular Pharmaceutics|volume=5|issue=2|pages= |

抗生物質のような二次代謝産物は、一次代謝産物やその類似化合物を前駆物質として生合成される{{Sfn|天然物化学(初版)|p=18-21}}<!-- p18-21 -->。ペニシリンやセファロスポリンなどのβラクタム系抗生物質を一例に挙げる。これらの物質は''Penicillum''属などに含まれる一部の菌類と''Streptomyces''属などに含まれる一部の細菌によって合成されるが、産生する微生物を問わずβラクタム系の抗生物質は共通して[[イソペニシリンN]]と呼ばれる中間体を経由して合成される。このイソペニシリンNは[[3#言語・表記|トリ]]ペプチドを[[イソペニシリンNシンターゼ]]によって修飾することで合成されるものであり、さらにこのトリペプチドは[[α-アミノアジピン酸]]、[[システイン]]、[[バリン]]の3アミノ酸で構成される。なお、このトリペプチドは通常の[[翻訳 (生物学)|ペプチド合成]]と異なりリボソームが関与しないで合成されるものであり、[[非リボソームペプチド]]とも呼ばれる<ref>{{Cite journal|last=Felnagle|first=Elizabeth A.|last2=Jackson|first2=Emily E.|last3=Chan|first3=Yolande A.|last4=Podevels|first4=Angela M.|last5=Berti|first5=Andrew D.|last6=McMahon|first6=Matthew D.|last7=Thomas|first7=Michael G.|date=2008-03|title=Nonribosomal peptide synthetases involved in the production of medically relevant natural products|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18217713|journal=Molecular Pharmaceutics|volume=5|issue=2|pages=191-211|doi=10.1021/mp700137g|issn=1543-8384|pmid=18217713|pmc=3131160}}</ref>。このようにβラクタム系の抗生物質はアミノ酸を前駆物質として生合成される。同様に、[[ストレプトマイシン]]は[[アミノグリコシド系抗生物質|アミノグリコシド系]]に分類される抗生物質だが、アミノグリコシド系の抗生物質は一次代謝産物である[[グルコース]]を前駆物質として生成される。[[マクロライド]]は[[酢酸]]や[[プロピオン酸]]などの[[短鎖脂肪酸]]を前駆物質として生合成される。また、二次代謝経路は前駆物質のみならず合成に必要なエネルギーや補酵素も一次代謝で得られるものを利用している<ref name=":12" /><ref name=":21" />。 |

||

=== 探索 === |

=== 探索 === |

||

[[ファイル:Antibiotic Producing Actinomycetes (6268871099).jpg|サムネイル|140倍で観察した放線菌のコロニー。多くの抗生物質は放線菌に由来する。]] |

[[ファイル:Antibiotic Producing Actinomycetes (6268871099).jpg|サムネイル|140倍で観察した放線菌のコロニー。多くの抗生物質は放線菌に由来する。]] |

||

1928年にフレミングがペニシリンを発見して以来、抗生物質を含めて数万種類の及ぶ微生物由来の天然化合物が発見されてきたが<ref name=":22" />、臨床的に使用される抗生物質の60%が放線菌に由来する。放線菌はカビのように菌糸状に発育する細菌で、一般的に土壌に生息する。通常1gの土壌には1億個の細菌、1,000万個の放線菌、100万個のカビが生息すると言われ、この中から抗生物質を入手する。もっとも、人体に対する毒性が少ない、耐性菌にも十分な効果を示す、低価格かつ安定的に供給できるなどの条件を満たす抗生物質はわずかであり、発見された抗生物質のうち実用化されるのは |

1928年にフレミングがペニシリンを発見して以来、抗生物質を含めて数万種類の及ぶ微生物由来の天然化合物が発見されてきたが<ref name=":22" />、臨床的に使用される抗生物質の60%が放線菌に由来する。放線菌はカビのように菌糸状に発育する細菌で、一般的に土壌に生息する。通常1gの土壌には1億個の細菌、1,000万個の放線菌、100万個のカビが生息すると言われ、この中から抗生物質を入手する。もっとも、人体に対する毒性が少ない、耐性菌にも十分な効果を示す、低価格かつ安定的に供給できるなどの条件を満たす抗生物質はわずかであり、発見された抗生物質のうち実用化されるのは10%に満たない{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)|p=50-54}}<!-- p50-54 -->。 |

||

土壌からの抗生物質の探索は次のような方法により行われる。まず、土壌を採取する。これを殺菌水に懸濁後、懸濁水を寒天培地の表面に塗る。数日後、培地状に[[コロニー]]が出現したらこれを分離し、各種微生物を収集する。次に収集した微生物が抗生物質を生産するか調べるために、収集した微生物を液体培地で培養し、培養液を得る。収集した微生物が抗生物質を産生する微生物であれば、培養液中に抗生物質が含まれることが期待されるため、遠心分離などで菌体を除き、菌体を除いた培養液を検定試料とする。次に、細菌に対する有効性を評価するため、グラム陰性菌やグラム陽性菌を被検菌として寒天培地に塗り、その上に検定試料を染み込ませた濾紙を置く。一晩の間培養し、濾紙の周りに被検菌の発育阻害を意味する阻止円が形成された場合は元の収集した微生物が抗生物質生産菌であると考えられるため、この微生物が産生する物質の化学構造や作用機序の調査が行われる{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)|p=50-54}}<!-- p50-54 --><ref>{{Cite journal|last=Yarbrough|first=George G.|last2=Taylor|first2=Dean P.|last3=Rowlands|first3=Robert T.|last4=Crawford|first4=Mark S.|last5=Lasure|first5=Linda L.|date=1993|title=Screening microbial metabolites for new drugs. Theoretical and practical issues.|url= |

土壌からの抗生物質の探索は次のような方法により行われる。まず、土壌を採取する。これを殺菌水に懸濁後、懸濁水を寒天培地の表面に塗る。数日後、培地状に[[コロニー]]が出現したらこれを分離し、各種微生物を収集する。次に収集した微生物が抗生物質を生産するか調べるために、収集した微生物を液体培地で培養し、培養液を得る。収集した微生物が抗生物質を産生する微生物であれば、培養液中に抗生物質が含まれることが期待されるため、遠心分離などで菌体を除き、菌体を除いた培養液を検定試料とする。次に、細菌に対する有効性を評価するため、グラム陰性菌やグラム陽性菌を被検菌として寒天培地に塗り、その上に検定試料を染み込ませた濾紙を置く。一晩の間培養し、濾紙の周りに被検菌の発育阻害を意味する阻止円が形成された場合は元の収集した微生物が抗生物質生産菌であると考えられるため、この微生物が産生する物質の化学構造や作用機序の調査が行われる{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)|p=50-54}}<!-- p50-54 --><ref>{{Cite journal|last=Yarbrough|first=George G.|last2=Taylor|first2=Dean P.|last3=Rowlands|first3=Robert T.|last4=Crawford|first4=Mark S.|last5=Lasure|first5=Linda L.|date=1993|title=Screening microbial metabolites for new drugs. Theoretical and practical issues.|url=https://doi.org/10.7164/antibiotics.46.535|journal=The Journal of Antibiotics|volume=46|issue=4|pages=535-544|language=en|doi=10.7164/antibiotics.46.535|issn=0021-8820}}</ref><ref>{{Citation|title=Natural Products in Drug Discovery: Present Status and Perspectives|url=http://link.springer.com/10.1007/978-1-4419-1132-2_2|publisher=Springer New York|date=2009|accessdate=2021-10-10|isbn=978-1-4419-1131-5|pages=13-27|volume=655|doi=10.1007/978-1-4419-1132-2_2|first=Gabriella|last=Molinari|editor-first=Carlos A.|editor-last=Guzmán|editor2-first=Giora Z.|editor2-last=Feuerstein}}</ref>。 |

||

構造的にも新規の抗生物質であることが確認された場合、非臨床試験と臨床試験による安全性試験が行われ、さらに審査を受けて合格すると製造に至る。これらの工程を経て、一つの抗生物質が承認されて使用されるまでには10年から15年近くの期間が必要となる{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)|p=50-54}}<!-- p50-54 --><ref name=":25">{{Cite journal|last=Payne|first=David J.|last2=Gwynn|first2=Michael N.|last3=Holmes|first3=David J.|last4=Pompliano|first4=David L.|date=2007-01|title=Drugs for bad bugs: confronting the challenges of antibacterial discovery|url=http://www.nature.com/articles/nrd2201|journal=Nature Reviews Drug Discovery|volume=6|issue=1|pages= |

構造的にも新規の抗生物質であることが確認された場合、非臨床試験と臨床試験による安全性試験が行われ、さらに審査を受けて合格すると製造に至る。これらの工程を経て、一つの抗生物質が承認されて使用されるまでには10年から15年近くの期間が必要となる{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)|p=50-54}}<!-- p50-54 --><ref name=":25">{{Cite journal|last=Payne|first=David J.|last2=Gwynn|first2=Michael N.|last3=Holmes|first3=David J.|last4=Pompliano|first4=David L.|date=2007-01|title=Drugs for bad bugs: confronting the challenges of antibacterial discovery|url=http://www.nature.com/articles/nrd2201|journal=Nature Reviews Drug Discovery|volume=6|issue=1|pages=29-40|language=en|doi=10.1038/nrd2201|issn=1474-1776}}</ref>。さらに平均的に言えば臨床試験が開始された抗菌薬のうち実用に至るのは16分の1ともされる<ref name=":25" />。抗菌薬の開発は製薬会社にとっても費用がかかるなどリスクが大きく、大手の製薬会社は抗菌薬の開発よりも[[生活習慣病]]や[[慢性疾患]]などの利益が出やすい治療薬の開発に重点を置くようになっている<ref name=":22" />。 |

||

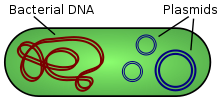

一方、[[ゲノム配列]]の解読の結果、放線菌は20-30種類に及ぶ二次代謝産物の生合成遺伝子群を持つことが明らかになったが、ほとんどの二次代謝産物生合成遺伝子群は休眠状態にあって、二次代謝産物が生産されないか生産量が極めて少ないことが知られる。休眠遺伝子は培養条件の工夫などで顕在化させることも可能であり、新規の遺伝資源として活用が可能である。このような手法は[[ゲノムマイニング]]とも呼ばれ、新たな抗生物質資源探索の手法として期待されている<ref name=":22" /><!-- {{Sfn|天然物化学(初版)}}{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)}} --><ref name=":2">{{Cite journal|和書|last=池田|author=|first=治生|date=2015|title=ポストゲノム時代に向けた微生物由来天然物医薬品の探索研究|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/54/1/54_17/_article/-char/ja/|journal=化学と生物|volume=54|issue=1|pages= |

一方、[[ゲノム配列]]の解読の結果、放線菌は20-30種類に及ぶ二次代謝産物の生合成遺伝子群を持つことが明らかになったが、ほとんどの二次代謝産物生合成遺伝子群は休眠状態にあって、二次代謝産物が生産されないか生産量が極めて少ないことが知られる。休眠遺伝子は培養条件の工夫などで顕在化させることも可能であり、新規の遺伝資源として活用が可能である。このような手法は[[ゲノムマイニング]]とも呼ばれ、新たな抗生物質資源探索の手法として期待されている<ref name=":22" /><!-- {{Sfn|天然物化学(初版)}}{{Sfn|基礎と応用 現代微生物学(初版)}} --><ref name=":2">{{Cite journal|和書|last=池田|author=|first=治生|date=2015|title=ポストゲノム時代に向けた微生物由来天然物医薬品の探索研究|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/54/1/54_17/_article/-char/ja/|journal=化学と生物|volume=54|issue=1|pages=17-26|language=|doi=10.1271/kagakutoseibutsu.54.17|issn=0453-073X}}</ref>。<!-- Nett et al. Nat Prod Rep, 11, p1262-1384 (2009) --><!-- バイオサイエンスとインダストリー, 67, 413-417, 2009 --> |

||

=== 生産 === |

=== 生産 === |

||

抗生物質の工業生産は発酵によって成し遂げられる。ほとんどの抗生物質は構造が複雑で[[不斉中心]]を多く持つために、天然型の抗生物質を化学的な全合成により商業生産することは難しい。例えばアミノグリコシド系の[[テイコプラニン]]は全合成の手法が報告されているが、費用の高さから実用には至っていない。ただし、発酵による生産も品質管理は困難である。これは発酵に用いる菌株の種類によって不純物が異なったり、発酵の条件がまちまちであったりするためであり、一部の抗生物質は類似の化合物の混合物として生産されている<ref name=":23">{{Cite journal|last=Fedorenko|first=Victor|last2=Genilloud|first2=Olga|last3=Horbal|first3=Liliya|last4=Marcone|first4=Giorgia Letizia|last5=Marinelli|first5=Flavia|last6=Paitan|first6=Yossi|last7=Ron|first7=Eliora Z.|date=2015|title=Antibacterial Discovery and Development: From Gene to Product and Back|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538407/|journal=BioMed Research International|volume=2015| |

抗生物質の工業生産は発酵によって成し遂げられる。ほとんどの抗生物質は構造が複雑で[[不斉中心]]を多く持つために、天然型の抗生物質を化学的な全合成により商業生産することは難しい。例えばアミノグリコシド系の[[テイコプラニン]]は全合成の手法が報告されているが、費用の高さから実用には至っていない。ただし、発酵による生産も品質管理は困難である。これは発酵に用いる菌株の種類によって不純物が異なったり、発酵の条件がまちまちであったりするためであり、一部の抗生物質は類似の化合物の混合物として生産されている<ref name=":23">{{Cite journal|last=Fedorenko|first=Victor|last2=Genilloud|first2=Olga|last3=Horbal|first3=Liliya|last4=Marcone|first4=Giorgia Letizia|last5=Marinelli|first5=Flavia|last6=Paitan|first6=Yossi|last7=Ron|first7=Eliora Z.|date=2015|title=Antibacterial Discovery and Development: From Gene to Product and Back|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538407/|journal=BioMed Research International|volume=2015|page=591349|doi=10.1155/2015/591349|issn=2314-6133|pmid=26339625|pmc=4538407}}</ref>。 |

||

多くの抗生物質の生産は発酵学的に生産されており、生産方法は第二次世界大戦直後から60年の間でほとんど変わっていない<ref name=":23" />。ここではβラクタム系の抗生物質の生産法を例に挙げる。まずはペニシリン産生菌を、抗生物質を産生しない条件の下、フラスコの中で培養し、増殖させる。徐々にスケールを大きくして増殖させ、最終的に培地を抗生物質産生用のものに変えて[[半回分培養]]などによって抗生物質を生産させる<ref name=":23" /><ref name=":24">{{Cite journal|last=Elander|first=R. P.|date=2003-06|title=Industrial production of β-lactam antibiotics|url=http://link.springer.com/10.1007/s00253-003-1274-y|journal=Applied Microbiology and Biotechnology|volume=61|issue=5-6|pages= |

多くの抗生物質の生産は発酵学的に生産されており、生産方法は第二次世界大戦直後から60年の間でほとんど変わっていない<ref name=":23" />。ここではβラクタム系の抗生物質の生産法を例に挙げる。まずはペニシリン産生菌を、抗生物質を産生しない条件の下、フラスコの中で培養し、増殖させる。徐々にスケールを大きくして増殖させ、最終的に培地を抗生物質産生用のものに変えて[[半回分培養]]などによって抗生物質を生産させる<ref name=":23" /><ref name=":24">{{Cite journal|last=Elander|first=R. P.|date=2003-06|title=Industrial production of β-lactam antibiotics|url=http://link.springer.com/10.1007/s00253-003-1274-y|journal=Applied Microbiology and Biotechnology|volume=61|issue=5-6|pages=385-392|language=en|doi=10.1007/s00253-003-1274-y|issn=0175-7598}}</ref>。培養槽の容積は20,000−60,000ガロンにも及び、培養には120時間から200時間の時間をかける。発酵の間は酸素の他、炭素源としてグルコースやスクロースなどの糖が連続的に供給される。ペニシリンは培養液中に排出されるため、発酵の最終段階で培養液を回収し、培養液から[[溶媒抽出法|溶媒抽出]]によりペニシリンを精製する。不純物は[[活性炭]]によって除去され、最終的にカリウム塩として結晶化される。1990年代の時点におけるペニシリンの製造コストはkgあたり10ドルから20ドルとされる。生産されたペニシリンの75%はさらに修飾されて半合成のβラクタム系抗生物質として使用される<ref name=":24" />。 |

||

βラクタム系抗生物質の[[セファロスポリンC]]もペニシリンと同様に発酵によって生産される。セファロスポリンCは菌類の半回分培養によって生産されるが、抗生物質産生の段階でエネルギー源が糖から大豆油やピーナッツ油のような油脂に置換される。これにより[[分節胞子]]の形成が促進され、分節胞子によるセファロスポリンの産生が促進される。他にも[[メチオニン]]、[[酸素]]、[[窒素]]などが分節胞子形成やセファロスポリンC産生量に影響する。もっとも、セファロスポリンCのほとんどは化学的な手法か酵素化学的な手法により分解されて[[7-アミノセファロスポラン酸]]に変換され、他の半合成抗生物質の合成のために使用される<ref name=":24" /><ref>{{Cite journal|和書|author=渡辺哲夫|author2=阿部仁之助|year=1971|date=|title=合成ペニシリンとセファロスポリン|url=https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu1962.9.10|journal=化学と生物|volume=9|issue=1|pages= |

βラクタム系抗生物質の[[セファロスポリンC]]もペニシリンと同様に発酵によって生産される。セファロスポリンCは菌類の半回分培養によって生産されるが、抗生物質産生の段階でエネルギー源が糖から大豆油やピーナッツ油のような油脂に置換される。これにより[[分節胞子]]の形成が促進され、分節胞子によるセファロスポリンの産生が促進される。他にも[[メチオニン]]、[[酸素]]、[[窒素]]などが分節胞子形成やセファロスポリンC産生量に影響する。もっとも、セファロスポリンCのほとんどは化学的な手法か酵素化学的な手法により分解されて[[7-アミノセファロスポラン酸]]に変換され、他の半合成抗生物質の合成のために使用される<ref name=":24" /><ref>{{Cite journal|和書|author=渡辺哲夫|author2=阿部仁之助|year=1971|date=|title=合成ペニシリンとセファロスポリン|url=https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu1962.9.10|journal=化学と生物|volume=9|issue=1|pages=10-17|language=ja|doi=10.1271/kagakutoseibutsu1962.9.10|issn=0453-073X}}</ref>。 |

||

また、全ての抗生物質が発酵により生産されるわけではない。同じβラクタム系の抗生物質でも、[[カルバペネム系抗生物質|カルバペネム系]]の抗生物質は最初に放線菌から得られた[[チエナマイシン]]が不安定であり、加えて半合成に有用な中間体が発酵により得られないことから、アミノ酸などの安価な材料を原料とした全合成によって生産される<ref name=":23" /><ref>{{Cite journal|和書|author=伊藤芳雄 |author2=寺島孜郎 |date=1989 |title=1β‐メチルカルバペネム鍵合成中間体の合成 |url=https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.47.606 |journal=有機合成化学協会誌 |volume=47 |issue=7 |pages=606-618 |naid=130000931433 |doi=10.5059/yukigoseikyokaishi.47.606 |ISSN=00379980 |publisher=有機合成化学協会}}</ref>。 |

また、全ての抗生物質が発酵により生産されるわけではない。同じβラクタム系の抗生物質でも、[[カルバペネム系抗生物質|カルバペネム系]]の抗生物質は最初に放線菌から得られた[[チエナマイシン]]が不安定であり、加えて半合成に有用な中間体が発酵により得られないことから、アミノ酸などの安価な材料を原料とした全合成によって生産される<ref name=":23" /><ref>{{Cite journal|和書|author=伊藤芳雄 |author2=寺島孜郎 |date=1989 |title=1β‐メチルカルバペネム鍵合成中間体の合成 |url=https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.47.606 |journal=有機合成化学協会誌 |volume=47 |issue=7 |pages=606-618 |naid=130000931433 |doi=10.5059/yukigoseikyokaishi.47.606 |ISSN=00379980 |publisher=有機合成化学協会}}</ref>。 |

||

== 医療における利用 == |

== 医療における利用 == |

||

{{ |

{{For2|細菌に対する薬物療法|化学療法 (細菌)}} |

||

{{ |

{{For2|悪性腫瘍に対する薬物療法|抗がん剤}} |

||

{{ |

{{For2|自己免疫疾患・移植医療に対する薬物療法|免疫抑制剤}} |

||

抗生物質の大部分は抗菌薬として使用される。抗菌薬の投与方法は[[臨床薬理学]]の考え方が適用されている。細菌感染症に対する抗生物質の投与は、抗生物質は化学療法剤とは異なるものの、臨床医学的にはまとめて[[化学療法]]と呼ばれている。 |

抗生物質の大部分は抗菌薬として使用される。抗菌薬の投与方法は[[臨床薬理学]]の考え方が適用されている。細菌感染症に対する抗生物質の投与は、抗生物質は化学療法剤とは異なるものの、臨床医学的にはまとめて[[化学療法]]と呼ばれている。 |

||

| 140行目: | 140行目: | ||

===治療=== |

===治療=== |

||

ある症状が感染に起因することが疑われ、かつそれを起因する病原体が明らかでない場合は[[経験的治療]]を行うことがある<ref name="General principles">{{cite journal | author = Leekha S, Terrell CL, Edson RS | title = General principles of antimicrobial therapy | journal = Mayo Clinic Proceedings | volume = 86 | issue = 2 | pages = |

ある症状が感染に起因することが疑われ、かつそれを起因する病原体が明らかでない場合は[[経験的治療]]を行うことがある<ref name="General principles">{{cite journal | author = Leekha S, Terrell CL, Edson RS | title = General principles of antimicrobial therapy | journal = Mayo Clinic Proceedings | volume = 86 | issue = 2 | pages = 156-167 | date = February 2011 | pmid = 21282489 | pmc = 3031442 | doi = 10.4065/mcp.2010.0639 }}</ref>。経験的治療においては結果が出るのに数日かかる培養検査の結果を待たずに、症状に基づいて広域スペクトル抗生物質が投与される<ref name="General principles" /><ref name="Antibiotic">{{cite book|title=Antibiotics Simplified.|date=2011|publisher=Jones & Bartlett Publishers|isbn=978-1-4496-1459-1|pages=15-17|url=https://books.google.com/books?id=vIRgA57q414C&q=Antibiotics}}</ref>。厳密に感染起因菌を特定するためには培養などによる検査が必要だが、症状から病原体の推定が可能なこともある。例えば、[[蜂巣炎]]の病原体はレンサ球菌やブドウ球菌が尤もらしいと推定できるため、培養で陽性が得られなくとも抗菌薬による治療を開始できる<ref name="General principles" />。一方、病原微生物が予めわかっていたり、検査により特定された場合には、抗菌スペクトルの狭い抗生物質が投与される。抗生物質投与の費用と毒性を抑え、かつ耐性菌の出現を抑制するためには、病原体の特定が重要となる<ref name="General principles" />。 |

||

培養によって病原体が特定された場合、次に[[薬剤感受性試験]]を行い、病原体が特定の抗菌薬の存在下で発育可能か試験する。薬剤感受性試験で得られた[[最小発育阻止濃度]]の値を基に、病原体が各薬剤に対し、感受性か、耐性か、あるいは中間かを決定する。感受性の場合は通常投与される抗菌薬の量で感染を治療できることを意味する。通常、この過程を経ることで有効な抗菌薬を絞り込むことが可能となる<ref name="General principles" />。 |

培養によって病原体が特定された場合、次に[[薬剤感受性試験]]を行い、病原体が特定の抗菌薬の存在下で発育可能か試験する。薬剤感受性試験で得られた[[最小発育阻止濃度]]の値を基に、病原体が各薬剤に対し、感受性か、耐性か、あるいは中間かを決定する。感受性の場合は通常投与される抗菌薬の量で感染を治療できることを意味する。通常、この過程を経ることで有効な抗菌薬を絞り込むことが可能となる<ref name="General principles" />。 |

||

抗生物質が予防的に用いられることもあるが、予防的な投与は[[免疫抑制薬]]を服薬中の者、[[がん]]患者、[[手術]]を受けた患者のような免疫系の弱った者への投与に限定され、特に[[ヒト免疫不全ウイルス]]感染者における[[肺炎]]の防止のために投与される<ref name="Antibiotic" />。外科手術における抗生物質の投与は[[切開]]部位の感染を防止する。予防的な抗生物質の投与は口腔外科的な手術で重要な役割を担い、菌血症やそれに続く[[感染性心内膜炎]]を防止する。また、[[好中球減少症]]における感染防止にも使用され、これは特に[[化学療法 (悪性腫瘍)|化学療法]]によるがん治療を受けるものに対して行われる<ref>{{cite journal | author = Flowers CR, Seidenfeld J, Bow EJ, Karten C, Gleason C, Hawley DK, Kuderer NM, Langston AA, Marr KA, Rolston KV, Ramsey SD | display-authors = 6 | title = Antimicrobial prophylaxis and outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline | journal = Journal of Clinical Oncology | volume = 31 | issue = 6 | pages = |

抗生物質が予防的に用いられることもあるが、予防的な投与は[[免疫抑制薬]]を服薬中の者、[[がん]]患者、[[手術]]を受けた患者のような免疫系の弱った者への投与に限定され、特に[[ヒト免疫不全ウイルス]]感染者における[[肺炎]]の防止のために投与される<ref name="Antibiotic" />。外科手術における抗生物質の投与は[[切開]]部位の感染を防止する。予防的な抗生物質の投与は口腔外科的な手術で重要な役割を担い、菌血症やそれに続く[[感染性心内膜炎]]を防止する。また、[[好中球減少症]]における感染防止にも使用され、これは特に[[化学療法 (悪性腫瘍)|化学療法]]によるがん治療を受けるものに対して行われる<ref>{{cite journal | author = Flowers CR, Seidenfeld J, Bow EJ, Karten C, Gleason C, Hawley DK, Kuderer NM, Langston AA, Marr KA, Rolston KV, Ramsey SD | display-authors = 6 | title = Antimicrobial prophylaxis and outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline | journal = Journal of Clinical Oncology | volume = 31 | issue = 6 | pages = 794-810 | date = February 2013 | pmid = 23319691 | doi = 10.1200/JCO.2012.45.8661 }}</ref><ref>{{cite journal | author = Bow EJ | title = Infection in neutropenic patients with cancer | journal = Critical Care Clinics | volume = 29 | issue = 3 | pages = 411-441 | date = July 2013 | pmid = 23830647 | doi = 10.1016/j.ccc.2013.03.002 }}</ref><ref>{{Cite journal|last=Freifeld|first=Alison G.|last2=Bow|first2=Eric J.|last3=Sepkowitz|first3=Kent A.|last4=Boeckh|first4=Michael J.|last5=Ito|first5=James I.|last6=Mullen|first6=Craig A.|last7=Raad|first7=Issam I.|last8=Rolston|first8=Kenneth V.|last9=Young|first9=Jo-Anne H.|date=2011-02-15|title=Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America|url=https://academic.oup.com/cid/article/52/4/e56/382256|journal=Clinical Infectious Diseases|volume=52|issue=4|pages=e56-e93|language=en|doi=10.1093/cid/cir073|issn=1058-4838}}</ref>。ただし、薬剤耐性菌の問題が大きくなってからは、それ以前に比べて予防投与の効果が低減している可能性もある<ref>{{Cite journal|和書|author=冲中 敬二|year=2020|title=抗がん剤治療患者における感染症対策について|url=http://www.chemotherapy.or.jp/journal/jjc/06801/068010132.pdf|journal=日本化学療法学会雑誌|volume=68|issue=1|page=132-142}}</ref>。 |

||

===投与経路=== |

===投与経路=== |

||

[[ファイル:A course of green cefalexin pills.jpg|サムネイル|βラクタム系抗生物質である[[セファレキシン]]のカプセル]] |

[[ファイル:A course of green cefalexin pills.jpg|サムネイル|βラクタム系抗生物質である[[セファレキシン]]のカプセル]] |

||

抗生物質は様々な[[投与経路]]を持つ。通常は[[経口投与]]されることが多いが、[[全身感染症]]の場合などで[[点滴静脈注射|点滴]]や注射によって投与されることもある<ref name="General principles" />。感染部位が露出しているような場合は抗生物質が局所投与されることもあり、例えば[[結膜炎]]の際には[[結膜]]に対して[[目薬]]として、急性の[[外耳炎]]の場合には[[点耳薬]]として投与される。また、[[ニキビ]]や[[蜂巣炎]]のような皮膚疾患の治療には[[外用薬]]として抗生物質が用いられることがある<ref>{{cite journal | author = Pangilinan R, Tice A, Tillotson G | title = Topical antibiotic treatment for uncomplicated skin and skin structure infections: review of the literature | journal = Expert Review of Anti-Infective Therapy | volume = 7 | issue = 8 | pages = |

抗生物質は様々な[[投与経路]]を持つ。通常は[[経口投与]]されることが多いが、[[全身感染症]]の場合などで[[点滴静脈注射|点滴]]や注射によって投与されることもある<ref name="General principles" />。感染部位が露出しているような場合は抗生物質が局所投与されることもあり、例えば[[結膜炎]]の際には[[結膜]]に対して[[目薬]]として、急性の[[外耳炎]]の場合には[[点耳薬]]として投与される。また、[[ニキビ]]や[[蜂巣炎]]のような皮膚疾患の治療には[[外用薬]]として抗生物質が用いられることがある<ref>{{cite journal | author = Pangilinan R, Tice A, Tillotson G | title = Topical antibiotic treatment for uncomplicated skin and skin structure infections: review of the literature | journal = Expert Review of Anti-Infective Therapy | volume = 7 | issue = 8 | pages = 957-965 | date = October 2009 | pmid = 19803705 | doi = 10.1586/eri.09.74 | s2cid = 207217730 }}</ref>。局所投与の利点は抗生物質の投与部位における濃度を高く、長く保つことができる点などにある。これにより全身的な吸収や毒性を抑え、抗生物質の投与量を減少し、それゆえに乱用の恐れを減ずることができる<ref name="Treating chronic wounds">{{cite journal | author = Lipsky BA, Hoey C | title = Topical antimicrobial therapy for treating chronic wounds | journal = Clinical Infectious Diseases | volume = 49 | issue = 10 | pages = 1541-1549 | date = November 2009 | pmid = 19842981 | doi = 10.1086/644732 | doi-access = free }}</ref>。手術創に対する抗生物質の局所投与は、術創感染のリスクを軽減すると報告されてきた<ref>{{cite journal | author = Heal CF, Banks JL, Lepper PD, Kontopantelis E, van Driel ML | title = Topical antibiotics for preventing surgical site infection in wounds healing by primary intention | journal = The Cochrane Database of Systematic Reviews | volume = 11 | issue = 11 | page = CD011426 | date = November 2016 | pmid = 27819748 | pmc = 6465080 | doi = 10.1002/14651858.CD011426.pub2 }}</ref>。しかしながら、抗生物質の局所投与に対しては一般的に懸念材料が存在する。抗生物質が吸収されて全身へ移行する可能性もあり、その場合には抗生物質の投与量の正確な調節が困難となる。また、局所性の[[過敏感反応|過敏反応]]や、[[接触性皮膚炎]]を生じる可能性もある<ref name="Treating chronic wounds" />。 |

||

=== 併用療法 === |

=== 併用療法 === |

||