利用者:Suyasuya3/sandbox

|

ここはSuyasuya3さんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。

登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |

(剣と宝珠を持つ)

仏像図彙 1783年

「荼枳尼」という名はサンスクリット語のダーキニー(Ḍākinī)を音写したものである[1]。また、荼吉尼天、吒枳尼天[1]とも表記し、吒天(だてん)とも呼ばれる。一般に、白狐に乗る天女の姿で表され、剣と宝珠を主な持物とする。

インドのヒンドゥー教におけるダーキニーは、戦いと破戒の女神カーリーの従者で、人肉を食する女鬼である。また、アスラパス(飲血者)とも呼ばれる。

荼枳尼“天”とは日本特有の呼び方であり、中国の仏典では“天”が付くことはなく荼枳尼とのみ記される。ダーキニーはもともと集団や種族を表す名であるが、日本の荼枳尼天は一個の女尊を指すようになった。

仏道に帰依してからは、死者のみを食べることが許され、6ヶ月前に人の死を知り、死の直後に心臓を取って食らうといわれる。自由自在の験力を持ち、荼枳尼天を本尊とする密教修法の荼枳尼天法は、地位や財宝などの現生利益に効験あらたかといわれた。しかし、その反面で外法と呼ばれ、畏怖や忌避の対象でもあった。

中世に稲荷信仰と習合し、戦国から近世にかけては、城や寺院の鎮守稲荷として祀られるようになっていった。伏見稲荷にも荼枳尼天を祀る愛染寺があり、仏教的稲荷信仰を諸国に広めていった。

起源

[編集]荼枳尼天の起源であるインドのダーキニーは、裸身で虚空を駆け[2]、人肉を食べる魔女である[3]。ダーキニーの起源は明らかでないが[2]、ヒンドゥー教もしくはベンガル地方の土着信仰から仏教に導入されたと考えられている[4]。立川武蔵によれば、ダーキニーは仏教に取り入れられたのち、ヒンドゥー教でも女神として知られるようになった[2]。もとはベンガル地方の女神カーリーの侍女で、後にカーリーがヒンドゥー教の神シヴァの妃とされたため、ダーキニーもシヴァの眷属とされた、と立川は説明している[4]。また、津田真一のいう「尸林の宗教」の巫女に起源を求める説もある(後述)。

ヒンドゥー教

[編集]

ヒンドゥー教ではカーリーの眷属とされ[5]、カーリーに付き従って尸林をさまよい、敵を殺し、その血肉を食らう女鬼・夜叉女となっている[6]。

インド仏教

[編集]初期密教

[編集]初期密教ではダーキニーは羅刹女の類であり、荼枳尼の害を除くための呪文などが説かれている。また、人間と獅子との間に生まれた子が、荼枳尼や荼伽(ダーカ・男のダーキニー)となり[注釈 1]、初めは鳥獣を、後には人肉を食うようになったとの話も見られる。

中期密教

[編集]中期密教では大日如来(毘盧遮那仏)が化身した大黒天によって調伏され、死者の心臓であれば食べることを許可されたという説話が生まれた[注釈 2]。大黒天は尸林で荼枳尼を召集し、降三世の法門によってこれを降伏し仏道に帰依させた。そして「キリカク」という真言と印を荼枳尼に授けたとされる。自由自在の通力を有し、6ヶ月前に人の死を知り、死ぬまではその人を加護し、死の直後に心臓をとってこれを食べるといわれる[6]。人間の心臓には「人黄」という生命力の源があり、それが荼枳尼の呪力の元となっているのである[7]。

後期密教

[編集]インドの後期密教においては、タントラやシャクティ(性力)信仰の影響で、裸体で髑髏(どくろ)などを持つ女神の姿で描かれるようになっていった[8]。明妃と呼ばれる女性配偶尊として登場する[9]。髑髏杯(カパーラ)や肉切包丁(カルトリ)を手にした裸の女性の姿で表わされ、ヨーギニー(瑜伽女)とも呼ばれる[3]。無上瑜伽タントラの密教修行において、行者の性的パートナーの役割を担う[10]。仏教学者の津田真一は、後期密教のダーキニーは7-8世紀のインドでオルギー的宗教儀礼を行っていた魔女たちの集団であったと想定した[11]。田中公明はこの津田の仮説を下敷きにして、ダーキニーは中世インドの尸林で祀られていた土着宗教の女神[注釈 4]の眷属であったが、その女神の祠堂に仕える巫女もまたダーキニーと呼ばれたと推察している[13]。

日本

[編集]

盛衰記人品箋 1840年

木製の荼枳尼天(制作年不明)

伝来

[編集]平安初期に空海により伝えられた真言密教[注釈 5]では、 荼枳尼は胎蔵曼荼羅の外金剛院・南方に配せられ、奪精鬼として閻魔天の眷属となっている[14]。半裸で血器や短刀、屍肉を手にする姿であるが、後の閻魔天曼荼羅では薬袋らしき皮の小袋を持つようになる[15]。さらに時代が下ると、その形像は半裸形から白狐にまたがる女天形へと変化し、荼枳尼“天”と呼ばれるようになる。また、辰狐王菩薩(しんこおうぼさつ)[1]、貴狐天皇(貴狐天王、きこてんのう)とも呼ばれる[16][17]。

中世

[編集]

中世になると、天皇の即位灌頂において荼枳尼天の真言を唱えるようになり、この儀礼で金と銀の荼枳尼天(辰狐)の像を左右に祀るという文献も存在する[18]。また、平清盛や後醍醐天皇の護持僧・文観などが荼枳尼天の修法を行っていたといわれ、『源平盛衰記』には清盛が狩りの途中で荼枳尼天(貴狐天皇)と出会い、この修法を行うか迷う場面が記されている[19]。ただし、『源平盛衰記』はあくまでも後世に書かれた文学作品であり、清盛が実際に荼枳尼天の修法を行っていたとする根拠はない。

この尊天は祀るのが非常に難しく、一度祀ると自分の命と引きかえに最後までその信仰を受持することが必須とされ、もしその約束を破ると、その修法を止めた途端に没落する、あるいは災禍がもたらされるとも考えられていた。したがって、これは外法として考えられることもある忌まれる信仰でもあった。荼枳尼天の修法を外法と呼んだ例は中世文学に見られ、『平家物語』には「かの外法行ひける聖を追ひ出さんとす」、『源平盛衰記』には「実や外法成就の者は」、『太平記』には「外法成就の人の有けるに」との記述がある[20]。

習合

[編集]狐は古来より、古墳や塚に巣穴を作り、時には屍体を食うことが知られていた。また人の死など未来を知り、これを告げると思われていた。あるいは狐媚譚などでは、人の精気を奪う動物として描かれることも多かった。荼枳尼天はこの狐との結びつきにより、日本では神道の稲荷と習合するきっかけとなったとされている[注釈 6]。なお、狐と荼枳尼の結びつきは既に中国において見られるが、狐(野干)に乗る荼枳尼天の像というのは中世の日本で生み出された姿であり、インド・中国撰述の密教経典・儀軌には存在しないものである[注釈 7]。

戦国

[編集]戦国時代には、各地の武将が城鎮守稲荷として荼枳尼天を祀るようになる。武将たちの生命のかかった城に祀られる稲荷は、怨敵退散を祈願し闘戦に勝利するため荼枳尼天が大部分だったと考えられている[21]。現在でも、久保田城跡(秋田県)、小諸城跡〈長野県)、浜松城跡(静岡県)など、城跡で稲荷社の祭祀が続けられる所は少なくない[要出典]。

近世・近代

[編集]近世になると荼枳尼天は、伏見稲荷本願所(愛染寺)、豊川稲荷(妙厳寺)、最上稲荷(妙教寺)、王子稲荷(別当 金輪寺)のように、憑き物落としや病気平癒、開運出世の福徳神として信仰される。俗に荼枳尼天は人を選ばないといわれ、誰でも願望を成就させると信じられたため、博徒や遊女、被差別階級等にも広く信仰を集めた[要出典]。

明治政府が成立すると神仏分離政策を受け、それまで全国の寺社に荼枳尼天を勧請していた愛染寺は廃寺となり、伏見稲荷で荼枳尼天を祭祀することは途絶えた。また荼枳尼天を祀っていた稲荷社も多くは宇迦之御魂神などを祭神とする稲荷神社となった[注釈 8]。しかし豊川稲荷や最上稲荷など神仏分離を免れた寺院もあり、その後は一度廃れた鎮守稲荷を復興したり、新たに勧請する寺院も現れ、現在にいたっている[要出典]。

なお豊川稲荷では荼枳尼天を祈祷の本尊として大般若経転読が、最上稲荷では同じく[注釈 9]木剣加持が行われているが、これは中世に外法と呼ばれた修法とは全く別のものである。

立川流 (密教)

[編集]荼枳尼天は後々に性愛を司る神と解釈された。日本では鎌倉時代から南北朝時代にかけて、真言密教立川流という密教の一派が次第に形成され興隆を極めたが、これは荼枳尼天を祀り髑髏を本尊とし性交の儀式を以って即身成仏を体現したとされている[22]。立川流はこれを理由として邪教視され、江戸時代にはついに途絶えたという[22]。

チベット

[編集]

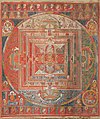

後期密教を取り入れたチベットでは、ダーキニーはカンド(チベット文字:མཁའ་འགྲོ།; ワイリー方式:mkha' 'gro)[注釈 10]、カンドマ(チベット文字:མཁའ་འགྲོ་མ་; ワイリー方式:mkha' 'gro ma、漢訳: 空行母)[注釈 11]と呼ばれる。密教の行者を悟りに導く女神とされ[24]、重要な位置を占める。無上瑜伽タントラの曼荼羅では、中尊であるヘールカ(守護尊)と明妃であるダーキニーとが交わる父母仏が描かれ、中尊の周囲にも眷属的なダーキニーが配される。それらの中には鳥獣頭を持つものもある。また、埋蔵経典の『死者の書』にも多くのダーキニーが登場する。

代表的なものとしては、チャクラサンヴァラ(最勝楽)の明妃ヴァジュラヴァーラーヒー(金剛亥母)、ヘーヴァジュラ(呼金剛)の明妃ナイラートマー(無我女)、カーラチャクラ(時輪金剛)の明妃ヴィシュヴァマーター(一切母)などである。中でも猪の面を側頭部に持ち、そこから発する鋭い叫び声で幻影を打ち砕くというヴァジュラヴァーラーヒーは単独でも多く信仰される[注釈 12]。

ヴァジュラヴァーラーヒーはチベット語ではドルジェ・パクモ (rdo rje phag mo) と言い、その化身である転生ラマとされる女性が受け継ぐ名跡の名称ともなっている(サムディン・ドルジェ・パクモ)。現在はドルジェ・パクモ12世である[要出典]。

真言・種子

[編集]- 真言

荼枳尼天を祀る日本の主な寺院

[編集]- 成田山・出世稲荷 (真言宗・千葉県成田市) 翁稲荷明神像と供に祀られる。

- 高尾山・福徳稲荷 (真言宗・東京都八王子市) キリカクの真言は飯縄権現に使われる。

- 浅草寺・鎮護堂 (天台系・東京都台東区) 通称、お狸様。聖観音宗。

- 成田山東京別院深川不動堂・荼枳尼天尊 (真言宗・東京都江東区)

- 大円寺・笠森稲荷 (日蓮宗・東京都台東区) 本地の薬王菩薩の名で祀られる。

- 真浄寺・縁切稲荷 (真言宗・茨城県牛久市) 牛久成田山・稲荷大権現。

- 總持寺・穴熊稲荷 (曹洞宗・神奈川県横浜市) 曹洞宗の総本山の一つ。

- 普済寺・北山稲荷 (曹洞宗・静岡県浜松市) 豊川稲荷の本寺。

- 妙厳寺・豊川稲荷 (曹洞宗・愛知県豊川市) 日本三大稲荷。日本各地の寺院に勧請される。

- 白雪稲荷堂

- 比叡山・星峯稲荷 (天台宗・滋賀県大津市) 天台宗の総本山。

- 神照寺・神照稲荷 (真言宗・滋賀県長浜市) 伏見稲荷本願所・愛染寺からの法脈を伝える。

- 真如堂・法伝寺 (天台宗・京都府京都市) 元は真如堂の稲荷堂で現在は塔頭。

- 鞍馬山・吉鞍稲荷 (天台系・京都府京都市) 鞍馬弘教。

- 知恩院・濡髪祠 (浄土宗・京都府京都市) 浄土宗の総本山。

- 建仁寺・興雲庵 (臨済宗・京都府京都市) 豊川稲荷を勧請している。

- 相国寺・宗旦稲荷 (臨済宗・京都府京都市) 塔頭の金閣寺も荼枳尼天を祀る。

- 了徳院・白髭稲荷 (真言宗・大阪府大阪市) 三面荼枳尼天を祀る。

- 木山寺・善覚稲荷 (真言宗・岡山県真庭市) 本地の十一面観音の名で祀られる。

- 妙教寺・最上稲荷 (日蓮宗・岡山県岡山市) 日本三大稲荷。平成21年までは最上稲荷教。

- 犬鳴山七宝滝寺・鎮守殿 (真言宗・大阪府泉佐野市) 葛城山脈・白髭一言稲荷大明神

-

吉鞍稲荷

(鞍馬山 京都市) -

白髭稲荷

(了徳院 大阪市) -

最上稲荷

(妙教寺 岡山市 ) -

稲荷大権現 縁切り稲荷

(真浄寺 牛久市) -

星峯稲荷社(比叡山延暦寺)

-

荼枳尼天尊(成田山東京別院深川不動堂)

脚注

[編集]注釈

[編集]

(1770年 エッチング)インドでジャッカルは、カーリーなどドゥルガーの係累としばしば結びつけられる。

- ^ 初期の経典には、ダーキニーの漢訳に「荼伽」の女性形の「荼伽女」が使われるものもある。ただし、ヒンドゥー神話に登場するのは女のダーキニーだけである。[要出典]

- ^ 『大日経疏』(『大日経』の注釈書で、来唐したインド僧・善無畏のもとで一行が著した)に記載される。

- ^ 七母天(サプタマートリカー、七母神)は7人の母神群で、それぞれが主要な男神の妻とされたが、後に7人すべてがシヴァの一族とされた[12]。

- ^ 元来はヒンドゥー教とは異質な原住民系の土着宗教の女神であったが、後に七母天[注釈 3]とされたり、ヒンドゥー教の女神ドゥルガーと同一視された[13]。

- ^ インド中期密教に相当する。

- ^ 『古今著聞集』にも霊狐信仰とのかかわりが記されている。

- ^ 日本の一般向け書籍では、「インドでダーキニーはジャッカルに乗っていたが、中国や日本に伝わった時、ジャッカルはいないため代わりに狐を当てた。」といった内容が見られるが、全く根拠となる資料に基づかない俗説である。

漢訳仏典に登場する「野干」(日本では狐とされる)は、元々はジャッカルの音訳であるが、ダーキニー(荼枳尼)がジャッカル(野干)に乗るという記述は、インド・中国の仏典には存在しない。『大日経』や『大日経疏』では、野干を眷属にしているのは七母天(閻魔天の眷属)である。

この野干が日本では狐として荼枳尼と同一視され、後には野干(狐)にまたがる荼枳尼天の姿が生まれるのである[要出典]。

なお英語版ウィキペディアでは、ジャッカルはカーリー(Kali)の乗り物となっている。

- ^ 王子稲荷神社・日比谷神社・烏森神社(東京都)など。[要出典]

- ^ 最上稲荷では祈祷本尊を最上位経王菩薩と称する。[要出典]

- ^ 発音は [k'an dr'o][23](n は連声による鼻音、dr は二重子音ではなく単子音のそり舌音)。

- ^ 「空を行く女」の意。カンドーマ[24]、カンドゥマ[25]とも表記される。

- ^ ヒンドゥー教の七母天の一人であるヴァーラーヒー(亥母)は猪の顔をしており[12]、胎蔵界曼荼羅でもその姿で描かれている[26]。

出典

[編集]- ^ a b c 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「仏尊の事典」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b c 立川 2008, p. 364.

- ^ a b 田中 1987, pp. 206–207.

- ^ a b 立川 2015, p. 467.

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「Iwanami」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b 『神仏習合の本』132頁

- ^ 『印と真言の本』131頁

- ^ 『宗教常識の嘘』97頁

- ^ 川崎 1993, p. 63.

- ^ ツルティム・ケサン & 正木 2000, p. 100.

- ^ 津田 2008, pp. 186–191.

- ^ a b 立川 2008, p. 278.

- ^ a b 田中 1997, pp. 77–83.

- ^ 『天部の仏像事典』169頁

- ^ 『天部の仏像事典』168頁

- ^ “平家物語:長門本(岡山大学本)”. 平家物語協会. p. 1039 (2009年9月3日). 2014年8月7日閲覧。

- ^ 『加持祈祷の本』82頁

- ^ 『日本秘教全書』320頁

- ^ 『加持祈祷の本』81-83頁

- ^ 『外法と愛法の中世』228、247頁

- ^ 『稲荷信仰の研究』71頁

- ^ a b 『真言密教の本』144-153頁

- ^ ケルサン・タウワ 『チベット語辞典 蔵日・日蔵』 カワチェン、2003年、蔵日25頁。

- ^ a b 村上 2016, p. 158.

- ^ ツルティム・ケサン & 正木 2000, p. 172.

- ^ 立川 2008, p. 286. fig. 7:56.

- ^ a b c 「印と真言の本」、学研、2004年2月、 p.131。

- ^ 『密教曼荼羅』190頁

参考文献

[編集]- 関根俊一編 編『仏尊の事典 壮大なる仏教宇宙の仏たち』学研マーケティング〈New sight mook Books esoterica エソテリカ事典シリーズ 1〉、1997年4月。ISBN 978-4-05-601347-4。

- 『真言密教の本』学研マーケティング〈ブックス・エソテリカ19〉、1997年2月。ISBN 978-4-05-601518-8。

- 『印と真言の本 神仏と融合する密教秘法大全』学研マーケティング〈New sight mook Books esoterica 33〉、2004年2月。ISBN 978-4-05-603333-5。

- 『加持祈祷の本 邪気退散の秘呪と奇蹟の霊力』学研マーケティング〈New sight mook Books esoterica 35〉、2004年11月。ISBN 978-4-05-603661-9。

- 『神仏習合の本 本地垂迹の謎と中世の秘教世界』学研マーケティング〈New sight mook Books esoterica 45〉、2008年5月。ISBN 978-4-05-605154-4。

- 『稲荷信仰の研究』五来重監修、山陽新聞社、1985年5月。全国書誌番号:86010305、NCID BN01697656。

- 島田裕巳『宗教常識の嘘』朝日新聞出版、2005年10月。ISBN 978-4-02-330359-1。

- 田中貴子『外法と愛法の中世』平凡社〈平凡社ライブラリー 571〉、2006年。ISBN 978-4-582-76571-7。

- 錦織亮介『天部の仏像事典』東京美術〈東京美術選書 35〉、1983年11月。ISBN 978-4-8087-0142-0。

- 藤巻一保『日本秘教全書』学研マーケティング、2002年11月。ISBN 978-4-05-401643-9。

- 川崎信定『原典訳 チベットの死者の書』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、1993年(原著1989年)。

- 立川武蔵『ヒンドゥー神話の神々』せりか書房、2008年。

- 立川武蔵『マンダラ瞑想と密教思想』春秋社、2015年。

- 田中公明『曼荼羅イコノロジー』平河出版社、1987年。

- 田中公明『性と死の密教』春秋社、1997年。

- 津田真一『反密教学』春秋社、2008年(原著1987年)。

- 村上大輔『チベット 聖地の路地裏 - 八年のラサ滞在記』法蔵館、2016年。

- ツルティム・ケサン、正木晃『チベット密教』筑摩書房〈ちくま新書〉、2000年。

- 久保田悠羅、F.E.A.R. 編『密教曼荼羅 如来・菩薩・明王・天』新紀元社〈Truth In Fantasy 52〉、2000年10月。ISBN 4-88317-351-8。

関連項目

[編集]

+