「金 (王朝)」の版間の差分

m 解消済み仮リンク明昌の治を内部リンクに置き換えます |

Zomba2022wataru (会話 | 投稿記録) →外部リンク: +cat |

||

| (7人の利用者による、間の40版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Redirect|金王朝|}} |

{{Redirect|金王朝|}} |

||

{{出典の明記|date=2010年5月}} |

|||

{{基礎情報 過去の国 |

{{基礎情報 過去の国 |

||

|略名 = 金 |

|略名 = 金 |

||

|日本語国名 = 金 |

|日本語国名 = 金 |

||

|公式国名 ={{lang|lzh|大金}}<br>[[ |

|公式国名 ={{lang|lzh|大金}}<br>[[ファイル:Amba-an Ancu-un.svg|65px]] |

||

|建国時期 = [[1115年]] |

|建国時期 = [[1115年]] |

||

|亡国時期 = [[1234年]] |

|亡国時期 = [[1234年]] |

||

| 74行目: | 73行目: | ||

{{中国の歴史}} |

{{中国の歴史}} |

||

{{満州の歴史}} |

{{満州の歴史}} |

||

'''金'''(きん、[[拼音]]:Jīn、[[女真文字|女真語]]:[[File:Amba-an Ancu-un.svg|55px]] {{IPA|amba-an antʃu-un}}、[[1115年]] - [[1234年]])は、'''金朝'''(きんちょう)ともいい、[[中国]] |

'''金'''(きん、[[拼音]]:Jīn、[[女真文字|女真語]]:[[File:Amba-an Ancu-un.svg|55px]] {{IPA|amba-an antʃu-un}}<ref>《[[女真文辭典]]》,[[金啓孮]]編著,[[文物出版社]]1984年出版,224頁</ref>、[[1115年]] - [[1234年]])は、'''金朝'''(きんちょう)ともいい、[[12世紀]]前半から[[13世紀]]前葉まで[[満洲]]([[中国東北部]])から[[中国]]北半にかけての地域を支配した[[女真]](ジュシェン)族の[[征服王朝]]<ref name="kotobank">{{kotobank|金(中国の王朝)}}</ref>。 |

||

[[国姓]]は[[完顔氏]]。[[遼]] |

[[国姓]]は[[完顔氏]](ワンヤン し、女真語:[[File:Wo-on gia-an.png|55px]])<ref name="kotobank" />。[[12世紀]]に勃興し、[[契丹]](キタン)人王朝の[[遼]]、漢族王朝の[[北宋]]を滅ぼし、[[タングート]]の[[西夏]]を服属させ、中国南半の[[南宋]]と対峙したが、[[13世紀]]に[[モンゴル帝国]]に滅ぼされた。都は初め[[上京会寧府]](現在の[[中華人民共和国]][[黒竜江省]][[ハルビン市]])に置かれ、のち、[[1153年]]に燕京([[析津府|中都大興府]]。現在の[[北京市]])に遷り、13世紀に入って[[モンゴル帝国]]の攻勢を受けると、最終的には[[南京開封府]](現在の[[河南省]][[開封市]])を[[首都]]とした。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== |

=== 遼支配下の女真人 === |

||

{{see also|女真}} |

|||

[[File:Ussuriysk-Stone-Tortoise-S-3542.jpg|thumb|350px|left|[[ウスリースク]]の公園にある亀の形をした石([[亀趺]])。12世紀にこの地を支配した金のもので、石碑が上にあった]] |

|||

金を建国する前の[[女真]](ジュシェン)は、[[満洲]](マンチュリア)の地域すなわち、現在の[[遼寧省]]、[[吉林省]]、[[黒竜江省|黒龍江省]]、[[ロシア|ロシア連邦]]の[[沿海州]]([[外満洲]])という広い地域に住んでいた<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415">[[#梅村|梅村(2008)pp.415-418]]</ref>。ジュシェンは[[ツングース系民族]]に属し、[[紀元前2世紀]]頃からの[[夫余]]、[[紀元前1世紀]]頃に[[濊貊|貊]]族によって建てられた[[高句麗]]、紀元後[[5世紀]]頃から一定の勢力を有していた [[勿吉]]や[[靺鞨]]、そして[[粟末靺鞨]]に高句麗遺民を加えて[[7世紀]]末葉に建国された「海東の盛国」[[渤海 (国)|渤海]]は、いずれもツングース系の集団とみられ、狩猟や牧畜を主な生業としながらも、比較的早い段階から農耕を取り入れていた<ref name="umemura415" /><ref name="kakkokushi206">[[#宮澤杉山|宮澤・杉山(1998)pp.206-210]]</ref>。 |

|||

金建国前の[[女真]](ジョシン)は、現在の中国東北地区([[満州]])[[黒竜江省]]の[[松花江]]の支流・{{仮リンク|アシュ川|zh|阿什河|label=按出虎水}}(アルチュフ川)流域にいて、遼に対して服属していた。しかし遼の支配者たちは奢侈が募り、女真に対して過酷とも言える搾取を行っていた。これに対し、女真族の完顔部から出た[[阿骨打]]が反乱を起こし、[[1115年]]に按出虎水の河畔で即位し、「金」(女真語でアルチュフ)を国号とした。この国号は、女真族が按出虎水から産出する[[砂金]]の交易によって栄えたことによるとされる。最初の首都となった会寧([[上京会寧府]])は按出虎水の河畔にあり、現在の[[ハルビン市]][[阿城区]]にあたる。 |

|||

「女真」は本来、靺鞨五部のうちの「[[黒水部]]」と称された集団の一部族の自称であるといわれている<ref name="miyawaki62">[[#宮脇|宮脇(2018)pp.62-64]]</ref>。渤海国が926年に[[モンゴル系民族|モンゴル系]][[契丹]](キタン)人によって滅ぼされると、[[遼]]の太祖[[耶律阿保機]]の長男の[[耶律突欲]]は渤海国の領域を受け継いだ[[東丹国]]の王となったが、彼は父の太祖の死後故郷に戻り、東丹の官庁や人民を東平(現在の[[遼陽市]])に移したため、旧渤海領は支配者不在の状態となった<ref name="miyawaki62" />。そこで[[アムール川|黒竜江]](アムール川)の下流にいた黒水靺鞨の人びとが南下し、やがて各地に住み着いた<ref name="miyawaki62" />。遼の時代、女真人たちは[[松花江]]・[[豆満江]]流域、[[朝鮮半島]]北部の[[咸鏡南道]]・[[咸鏡北道]]方面に居住域を広げ、遼や[[高麗]]に朝貢し、「黒水女真」や「東女真」などと称されていた<ref name="joshin">{{kotobank|女真}}</ref>。女真人は、農耕・牧畜・狩猟・採集・[[漁撈]]などに従事し、中国内地との間で[[オタネニンジン|朝鮮人参]](オタネニンジン)や[[クロテン]]など獣の[[毛皮]]を交易していた<ref name="ishibashi64">[[#石橋|石橋(2000)pp.64-66]]</ref><ref name="matsumura145">[[#松村|松村(2006)pp.145-147]]</ref><ref name="kishimoto239">[[#岸本宮嶋|岸本(2008)pp.239-242]]</ref><ref name="saeki253">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.253-254]]</ref>。また、[[宋 (王朝)|宋]]の人びとが珍重した「北珠」と称する[[真珠]]の産地でもあった<ref name="saeki253" />。[[ウマ|馬]]や[[金]]の産地でもあって、これらの品は高麗や契丹とも交易されて、武器や軍事物資などを得た<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415" /><ref name="saeki253" />。契丹人王朝の支配が中国東北部におよぶと、女真族は、ツングース本来の漁撈や農耕、養豚、狩猟を生業としていた'''生女真'''(生女直)と、遼にしたがい、その領土内に移されて遼の[[戸籍]]につけられていた'''熟女真'''(係遼籍女真)に大別された<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415" /><ref name="kakkokushi206" /><ref name="miyawaki62" /><ref name="joshin" /><ref name="saeki253" />{{refnest|group="注釈"|[[926年]]に渤海が遼に滅ぼされると、その国の王族や貴族、豪族は遼陽やその南に移されて遼の直接支配を受けた<ref name="kotobank" />。これが熟女真である<ref name="kotobank" />。}}。 |

|||

金は[[1120年]]に北宋と「[[海上の盟]]」と称される盟約を結び、遼を挟撃して分割し、宋側には[[燕雲十六州]]を引き渡すことを約束した。しかし、宋は攻略にてこずったために金が燕京(現在の[[北京市|北京]])を落とし、宋に割譲した。阿骨打は[[1123年]]に死去するが、弟の[[呉乞買]](太宗)が後を継いで遼との戦いを続け、[[1125年]]に逃れていた遼の最後の皇帝[[天祚帝]]を捕らえ、遼を完全に滅ぼして[[内モンゴル自治区|内モンゴル]]を支配した。 |

|||

生女真に属していた完顔(ワンヤン)氏は、現在の黒竜江省の[[松花江]](スンガリ川)の支流{{仮リンク|アシュ川|zh|阿什河}}(按出虎水)流域に生活し、キタン人国家の遼に服属していたが、キタン人支配者たちは奢侈的な生活にふけり、女真に対して過酷な搾取を行った<ref name="saeki251">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.251-253]]</ref>。遼は、南方の宋と交易するのみならず、[[ウイグル]]を通して[[西域]]とも交易し、西域の奢侈品を輸入していたが、遼の支配域にはこれといった産品がなく、宋から歳幣として[[銀]]と[[絹]]を受け取っていたものの、多くは宋の産品を購入するために消費されていた<ref name="saeki251" />。[[聖宗 (遼)|聖宗]]、[[興宗 (遼)|興宗]]、[[道宗 (遼)|道宗]]3代の黄金時代の後を受けたキタン最後の皇帝、[[天祚帝]]耶律阿果は、華美な中国の文物を愛好して狩猟に熱をあげ、深酒をするようになり、その政治はしだいに放漫なものとなっていた<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415" />。キタンはもともと、女真族の住む東北地方の経営には必ずしも積極的ではなかったが、毎年、狩猟に用いるための[[鷹]]([[シロハヤブサ|海東青]])をもとめてワンヤン部の領域を経由し、松花江下流域に使臣を派遣しており<ref name="kotobank" />、この使者たちの横暴なふるまいは女真の人びとを怒らせた<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415" /><ref name="saeki251" /><ref name="kawachi230">[[#河内|河内(1989)pp.230-232]]</ref>。使臣たちは海東青を求める名目でジュシェンの人びとに黄金を献上させ、またジュシェンの婦人たちに暴行を加えることもしばしばあったという<ref name="saeki251" />{{refnest|group="注釈"|ジュシェンの黄金は、もともとキタン人の官吏や商人によって開発されたものではあった<ref name="saeki251" />。宋では比較的銀の価値が高かったが西域では金の価値が高かったので、遼では西域との交易には金を充当したと推定される<ref name="saeki251" />。}}。 |

|||

一方、燕京を手に入れた宋軍は、遼の残存勢力と手を組んで金を牽制するなど、盟約に従って燕京を割譲した金に対する背信行為を繰り返したので、これに怒った太宗は[[1125年]]9月宋に侵攻し('''[[靖康の変]]'''、[[1125年]]9月 - [[1127年]]3月)、[[華北]]を席捲し、宋の首都[[開封]]を包囲した。宋では[[欽宗]]が新たに即位して金の包囲に耐え、金もいったん和議を行い北に引き揚げた。しかし金軍がいなくなると、またしても宋は背信して和約を破ろうとしたので、[[1127年]]に金軍は再び南下して開封を陥落させ、欽宗を北方に連行し北宋を滅ぼし、中国の北半を征服した。またこの時金軍は、欽宗のみならずその父の上皇[[徽宗]]、および多くの皇族や[[妃]]、[[公主]]たちをも連行し、妃や公主たちは全員が金の[[後宮]]に送られるか、[[洗衣院]]と呼ばれる[[売春宿|売春施設]]に送られて[[娼婦]]とさせられた<ref>『靖康稗史箋證・卷3』</ref>。 |

|||

完顔氏より出た[[劾里鉢]](ガリベチ)には[[烏雅束]](ウヤス)、[[阿骨打]](アクダ)、[[呉乞買]](ウキマイ)らの子があった。ガリベチ死後、首長権は{{仮リンク|頗剌淑|zh|完颜颇剌淑}}(ポラシェ)、[[完顔盈歌|盈歌]](インコ)、烏雅束(ウヤス)と移り、ウヤスは生女真諸部を統合した<ref name="kotobank" /><ref name="saeki254" /><ref name="kawachi228" />{{refnest|group="注釈"|ガリベチの父の[[烏古廼]](ウクナイ)は長男の[[劾者]](ヘテェ)と次男のガリベチを一緒に住まわせ、ヘテェが家政の一切を、ガリベチには主として外事を担当させた。そのため、ヘテェの子の{{仮リンク|撒改|zh|完顏撒改}}(サガイ)や孫の[[粘没喝]](ネメガ)はガリベチの子孫であるアクダやウキマイと並んで一族内で大きな勢力をふるった<ref name="2kawachi44">[[#河内2|河内(1970)pp.44-48]]</ref>。}}。ウヤスが死去してのちは、弟の阿骨打(アクダ)が首長の地位を継承し、[[節度使]]の称号を得ていた<ref name="kotobank" /><ref name="saeki254" />。 |

|||

=== 中国の南北分裂 === |

|||

こうして金は北宋を滅ぼしたが、中国への急速な拡大は金の軍事的な限界点をあきらかにした。太宗は過度の負担を避けるため、華北に漢人による[[傀儡政権|傀儡国家]]を樹立させて宋の残存勢力との間の緩衝体にしようとした。太宗ははじめ宋の[[宰相]]であった[[張邦昌]]を皇帝に据え、国号を'''[[楚 (張邦昌)|楚]]'''とさせた。しかし張邦昌は、金軍が引き上げるとすぐに退位を宣言し、欽宗の弟の趙構([[高宗 (宋)|高宗]])を皇帝位につける運動に加わった。 |

|||

=== 金の建国と華北進出 === |

|||

その後、趙構らは南に逃れ、南方の北宋残存勢力を糾合して[[南宋]]を立てた。金は、[[1125年]]から南宋に対する懲罰を名目として再度の南征を開始し([[宋金戦争]]、[[1125年]] - [[1234年]])、[[淮河]]の線まで南下して[[岳飛]]らが率いる義勇軍と戦った。 |

|||

{{see also|靖康の変}} |

|||

約200年におよび遼の圧政下にあった女真人であったが、完顔阿骨打は[[1113年]]、熟女真を臣伏させて遼に対して反乱を起こし、[[1114年]]の[[寧江区|寧江]]の戦いで勝利して勢力を伸ばした<ref name="kakkokushi206" />。[[1115年]]には遼から独立して按出虎(アルチュフ)水の河畔で即位し、「大金」を国号とし、「[[収国]]」の元号を定めた<ref name="kotobank" /><ref name="umemura415" /><ref name="kakkokushi206" /><ref name="miyawaki62" /><ref name="saeki254">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.254-256]]</ref><ref name="kawachi228">[[#河内|河内(1989)pp.228-230]]</ref>。按出虎水の女真名アルチュフは、女真語で"黄金"を意味しており、「金(アルチュフ)」の国号は、女真族が按出虎水から産出する[[砂金]]の交易によって栄えたことによるとされる<ref name="umemura415" /><ref name="miyawaki62" /><ref name="kawachi230" /><ref name="saeki254" />{{refnest|group="注釈"|ジュシェンの富強の源泉となった物資は、砂金以外では[[鉄]]が考えられる<ref name="kawachi230" />。阿城区の南東約30キロメートル地点に金代とみられる製鉄遺跡が確認され、[[発掘調査]]も[[1960年代]]になされている<ref name="kawachi230" />。沿海州からも金代の製鉄遺跡が見つかっており、そこでは[[精錬]]や[[鍛造]]の技術をともなっており、[[工程]]に応じた地域間[[分業]]がある程度成立していたことも判明している<ref name="kawachi230" />。}}。最初の首都となった会寧([[上京会寧府]])は按出虎水の河畔にあり、現在の[[ハルビン市]][[阿城区]]にあたる<ref name="umemura415" />。『[[金史]]』([[1345年]]成立)によれば、アクダは、 |

|||

{{quotation| |

|||

遼は、堅い精錬した鉄を国の号としたが、それは結局変色し、壊滅する。ただ、金だけはそうはならない。金の色は白く、ワンヤン部は白色をたっとぶのだ<ref name="umemura415" />。 |

|||

}} |

|||

として、遼に対する対抗心をあらわにしている<ref name="umemura415" />。 |

|||

アクダの軍が、キタンの熟女真支配の拠点となっていた黄龍府(現在の[[吉林省]][[農安県]])を攻めると、キタンの天祚帝はみずから70万とも号する兵を率いて遠征したが、アクダ軍の大勝利に終わった<ref name="umemura415" /><ref name="saeki254" />。[[1116年]]、アクダ率いるジュシェン軍は、東京[[遼陽府]](現在の[[遼寧省]][[遼陽市]])も陥落させて遼東地方を支配下に収めた<ref name="umemura415" /><ref name="saeki254" />。遼の権威は地に墜ち、キタンはアクダに講和を申し入れた<ref name="umemura415" />。一方、アクダの快進撃の報に接した宋王朝も金王朝に接近し、[[1118年]]、宋と金で遼を挟み撃ちにすることをもちかけた<ref name="umemura418">[[#梅村|梅村(2008)pp.418-420]]</ref>{{refnest|group="注釈"|当初馬政が使者として送られたこの交渉で暗躍したのが、宦官の[[童貫]]であった<ref name="saeki261">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.261-262]]</ref>。童貫は、徽宗の文人趣味に取り入って帝に重用され、軍事権を専断し<ref name="saeki261" />、方臘の乱鎮圧の任にもあたった<ref name="saeki263">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.263-264]]</ref>。なお、『[[水滸伝]]』で有名な[[宋江]]は童貫にしたがって方臘征討軍に加わり、いくらかの功績をなしたといわれている<ref name="saeki263" />。}}。 |

|||

[[1130年]]、金は南宋の力を弱めるために、宋の地方知事であった[[劉予|劉豫]]を皇帝に立てて'''{{仮リンク|斉 (劉予)|zh|刘齐|label=斉}}'''を樹立し、今度は安定した傀儡国家を作ることに成功した。同年、宋の官僚[[秦檜]]が捕虜となっていた金から南宋に帰国し、金との和平推進を唱えて実権を握った。金と南宋双方での和平派と戦争継続派の勢力交代の末、[[1142年]]に両国の間で最初の和約が結ばれた([[紹興の和議]])。この和約は宋は金に対して臣下の礼をとり、歳幣を毎年支払うことを定めるなど、金にとって圧倒的に優位な内容であった。 |

|||

キタンとの講和交渉が進まないなか、金は宋の提案に乗ることとし、[[1120年]]に北宋との間で「[[海上の盟]]」と称される盟約を結んだ<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura418" /><ref name="saeki256">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.256-257]]</ref>。条件は、従来キタン国家の遼に支払ってきた歳幣(絹30万匹、銀20万両)をジュシェン国家の金にまわすこと、金は戦闘において[[万里の長城]]よりも南に越えないこと、金・宋同盟が成ったのちは金・遼講和を進めないことの3つであった<ref name="umemura418" /><ref name="saeki256" />。さらに宋側から追加された条件は[[燕雲十六州]]に関してであった<ref name="umemura418" />。それは、燕京(現在の[[北京市]])については宋が攻めるが、雲州(西京。現在の[[山西省]][[大同市]])の攻撃は金が担当すること、ただし、占領後は宋に引き渡してほしいというものであった<ref name="umemura418" />。アクダは、あまりに身勝手な宋の申し出に反駁し、宋もそれに答えられない状況が続いたが、結局は約束通り、雲州を制圧して天祚帝耶律阿果を[[陰山山脈]]方面(当時は[[西夏]]の領域)に敗走させた<ref name="umemura418" /><ref name="saeki256" />。一方の宋は南方で[[方臘の乱]]が起こったため、燕京攻撃のために用意した軍の一部をこれにまわさざるを得ず、攻撃が遅れた<ref name="umemura418" /><ref name="saeki257">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.257-259]]</ref>。しかも宋は、キタン最後の砦としてのこした[[耶律淳]]らの守る守備軍に敗北を喫したため、当初提示した条件を自ら破って金に援軍を要請した<ref name="umemura418" /><ref name="saeki257" />{{refnest|group="注釈"|耶律淳は、漢人官僚[[李処温]]らに推されて皇帝位についた([[北遼]])<ref name="saeki257" />。当時、耶律淳とともに燕京を守っていた遼の皇族に、太祖[[耶律阿保機]]の八世の孫と称する[[耶律大石]]がおり、彼は支配下にあった部族を率いて西走し、陰山の天祚帝のもとへ向かったが、天祚帝とも意見があわず、さらに西に向かい、[[中央アジア]]の東西[[トルキスタン]]に帝国を建国した<ref name="saeki277">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.277-279]]</ref>。これが[[西遼]](カラ・キタイ)であり、[[カラハン朝|東カラハン朝]]の首都の[[ベラサグン]]を占領して国都とした<ref name="saeki277" />。}}。結局、金が燕京を落として宋に割譲し、代償として大量の銭と糧食を得ることとなった<ref name="umemura418" />{{refnest|group="注釈"|燕京を陥落させたアクダに対し、部下が宋にあたえることなくずっと金が占領したらいかがかと進言すると、アクダは「燕京ほか六州はすでに返還を約束した。自分は男子であり、二言はない」と答えたという<ref name="saeki257" />。}}。しかし、宋朝は歳幣を支払わないだけでなく、かえって遼の天祚帝と連絡をとってジュシェン国家西部の攪乱をねらった<ref name="umemura418" />。なお、『金史』によれば、この間、太祖アクダは同族の{{仮リンク|完顔希尹|zh|完顏希尹}}や完顔葉魯らにジュシェン語をあらわす文字の創成を命じ、彼らは[[1119年]]([[天輔 (金)|天輔]]3年)8月、[[契丹文字]]や[[漢字]]を参考にして[[女真文字]](「女真大字」)を完成させたという<ref name="umemura465">[[#梅村|梅村(2008)pp.465-469]]</ref>{{refnest|group="注釈"|「女真小字」の方は、[[1138年]]([[天眷]]元年)に第3代皇帝の熙宗ホラが制定し、[[1145年]]([[皇統 (金)|皇統]]5年)に公布したというが、大字小字ともに『金史』に具体的な文字の詳細は記述されていない<ref name="umemura465" />。}}。 |

|||

=== 漢化の進展 === |

|||

[[1149年]]に先代の[[熙宗 (金)|熙宗]]を殺して帝位についた4代[[海陵王]]は[[宗室]]や有力者を大量に殺して独裁権を確立し、都を会寧から燕京に[[遷都]]して中央集権国家樹立を目指す改革を進めた。[[1161年]]、海陵王は中国の再統一を企図し、南宋を滅ぼすために南征の軍を起こした。金軍は60万と号する大軍であったが、慣れない水戦に苦戦した。その間に各地で[[契丹|契丹族]]の反乱が勃発した。海陵王はその知らせを聞いても強硬に宋征服を続けたが、海陵王の恐怖政治をきらった有力者たちが東京([[遼陽]])にいた皇族の烏禄([[世宗 (金)|世宗]])を擁立し、金の人々は雪崩を打って烏禄に味方した。海陵王は軍中で殺害され、烏禄が即位した。 |

|||

阿骨打(アクダ)は[[1123年]]に死去するが、弟の太宗[[呉乞買]](ウキマイ)が後を継いで遼との戦いを続け、[[1125年]]に逃れていた皇帝天祚帝を捕らえ、遼を完全に滅ぼして[[内モンゴル自治区|内モンゴル]]を支配した<ref name="kakkokushi206" /><ref name="miyawaki62" /><ref name="umemura418" /><ref name="saeki260">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.260-261]]</ref><ref name="kawachi232">[[#河内|河内(1989)pp.232-235]]</ref>{{refnest|group="注釈"|金はキタンの領域に加え、新たに華北も支配したが、遊牧民の世界であるモンゴル高原にまでは支配が及ばなかった。それゆえ、その支配が緩むと遊牧諸部族の主導権争いが発生し、これがやがてチンギス・カンの台頭につながったとみることができる<ref name="miyawaki62" />。}}。降伏した天祚帝はジュシェン民族の聖なる山、長白山(朝鮮名、[[白頭山]])の麓に送られ、宋の背信行為はすべて露見した<ref name="umemura418" />。太宗ウキマイは[[1125年]]9月、宋への侵攻を開始し、アクダの子の[[斡離不]](オリブ、完顔宗望)は河北方面から、{{仮リンク|撒改|zh|完顏撒改}}の子の[[粘没喝]](ネメガ、完顔宗翰)は山西方面から宋に侵入して華北一帯を席巻<ref name="kotobank" />、[[1126年]]正月には宋の首都の[[開封府|開封]]を包囲した<ref name="umemura418" /><ref name="kawachi232" /><ref name="saeki266">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.266-268]]</ref>{{refnest|group="注釈"|太宗ウキマイの時代も君主と臣下の身分的へだたりは緩かった<ref name="kawachi232" />。臣下が[[キジ]]を料理したからとウキマイに気軽に声をかけると彼も気軽に立ち寄ってキジを御馳走になり、ときに君臣一緒になって川遊びをするなど、中華ではみられない気さくさと親愛に裏打ちされた君臣関係がみられた<ref name="kawachi232" />。}}。宋朝廷では和戦両様で方針の定まらない状態が続き、結果としては金は莫大な賠償(金500万両、銀5,000万両、牛馬1万頭、布帛100万匹)を得たうえに宋が金の皇帝を伯父として敬うという名目をも獲得して和議を結び、金は北方に引き揚げた<ref name="umemura418" /><ref name="saeki266" />{{refnest|group="注釈"|[[岳飛]]らの軍人は主戦論を展開し、知識階級もこれに同調した者が多かった<ref name="saeki268">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.268-270]]</ref>。宰相の[[秦檜]]らを代表とする講和派は、使者として北方に出向いたり、[[捕虜]]にされるなどしてジュシェン金の実力を知悉している現実主義者が多かった<ref name="saeki268" />。}}。宋では[[徽宗]]がおびえて退位し、子の[[欽宗]]が新たに即位した<ref name="saeki266" />。しかし、金軍が撤退すると宋は再び背信し、雲州方面に金への反抗を命ずるなど攪乱を画策して和約を破ったので、[[1127年]]に金軍は再び南下して開封を陥落させて占領し、欽宗を北方に連行して北宋を滅ぼした<ref name="miyawaki62" /><ref name="umemura418" /><ref name="kawachi232" /><ref name="saeki271">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.271-273]]</ref>。このたびは、ウキマイの宋を廃する決意が固く、宋に対して[[天文学]]的な軍事賠償を要求し、また上皇・皇帝を人質として差し出すことを命じ、賠償が十分に払われないとみるや兵に開封の略奪を命じた<ref name="umemura418" /><ref name="saeki271" />。北宋滅亡に至る、[[1125年]]9月から[[1127年]]3月までの一連の事件を[[靖康の変]]と称する<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura418" /><ref name="saeki271" />。靖康の変では、欽宗のみならず上皇となっていた徽宗、および多くの皇族や官僚、[[妃]]や[[公主]]たちを含め3,000人を連行し、燕京やジュシェンの故郷である東北部に連れ去った<ref name="umemura418" /><ref name="kawachi232" /><ref name="saeki271" />{{refnest|group="注釈"|皇室の妃や公主たちは全員が金の[[後宮]]に送られるか、[[洗衣院]]と呼ばれる[[売春宿|売春施設]]に送られて[[娼婦]]にさせられたという<ref>『靖康稗史箋證・卷3』</ref>。}}。 |

|||

世宗は海陵王の死後に北進してきた南宋軍を撃破し、[[1164年]]に和約を結んだ({{仮リンク|隆興の和議|zh|隆興和議|label=乾道の和約}})。そして契丹族の反乱を速やかに収めて国内を安定させた。さらに世宗は海陵王の遠征で大量に消費された財政の再建をめざし、増税や官吏の削減を行った。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="初代ヌルハチ・2代ウキマイ期 関連画像"> |

|||

同時期に南宋で、こちらも南宋随一の名君とされる[[孝宗 (宋)|孝宗]]が立ち、その後40年にわたって両国の間では平和が保たれたので、金は繁栄と安定をきわめ([[大定の治]])、世宗は「小[[堯]][[舜]]」と称えられた。一方で、重税や社会的な引締めによって民衆生活は圧迫され、この頃から金末の衰亡に繋がる反乱が頻発するようになったとする指摘もある。 |

|||

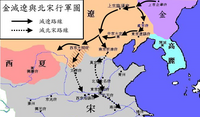

ファイル:金滅遼與北宋形勢圖.png|建国期の金とその進路 |

|||

ファイル:Wanggiyan Aguda.jpg|金朝を建てたアクダ(阿骨打) |

|||

ファイル:Wanyan Aguda.jpg|金朝初代アクダの銅像(ハルビン市の{{仮リンク|金上京歴史博物館|zh|金上京历史博物馆}}) |

|||

ファイル:Wanyan Wuqimai.jpg|金朝第2代皇帝[[呉乞買|ウキマイ]](呉乞買)の銅像(金上京歴史博物館) |

|||

ファイル:Ussuriysk-Stone-Tortoise-3815.jpg|[[ウスリースク]]の公園にある亀の形をした石([[亀趺]])。12世紀にこの地を支配した女真首長墓で、石碑が上にあった。 |

|||

ファイル:Am ma ni ba mi xu.svg|[[女真文字]]による[[六字大明呪]] |

|||

</gallery> |

|||

=== |

=== 華北支配へ === |

||

{{see also|宋金戦争|紹興の和議}} |

|||

平和が長引き、女真の気風が形骸化すると、女真族と非女真族(契丹族を含む)との割合は1:6ほどであったので、女真の軍事力の弱体化が問題となった。世宗は[[漢化]]の傾向に歯止めをかけるために、女真語の普及、[[四書五経]]などの漢文献の[[女真文字]]への翻訳・女真語による[[科挙]]の実施など様々な政策を打ち出したが、女真の経済的な没落もいちじるしく、女真の弱体化はさらに進んだ。 |

|||

破竹の勢いの金の強さは、時の勢いもおおいに手伝っているが、後述する[[勃極烈]](ボギレ)制や[[猛安・謀克]](ミンガン・ムクン)制によるところも大きかった<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura420">[[#梅村|梅村(2008)pp.420-423]]</ref>。しかし、北宋を滅ぼした金の中国への急速な拡大は金の軍事的な限界点を示し、統治の面でも慣れない漢民族支配に自信が持てない状況にあった<ref name="umemura420" />{{refnest|group="注釈"|太宗ウキマイは、1126年、華北を支配するため三省を設けたが、ここで短時間ではあったがボギレ制と三省制度が共存した<ref name="kawachi232" />。}}。そこで太宗ウキマイが採った方法は、過度の負担を避けるため、華北に漢人による[[傀儡政権|傀儡国家]]を樹立させて宋の残存勢力との間の緩衝体にすることであった<ref name="umemura420" />。ウキマイは1127年3月、宋の[[宰相]]であった[[張邦昌]]を皇帝にすえ、国号を'''[[楚 (張邦昌)|楚]]'''とさせて、名目上の首都を金陵(現、[[南京市|南京]])とした<ref name="umemura420" /><ref name="saeki280">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.280-281]]</ref>。しかし張邦昌は、その4月、金軍が引き上げるとすぐに退位を宣言し、欽宗の弟の康王(趙構)を皇帝位につける運動を主導した<ref name="umemura420" /><ref name="saeki281">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.281-283]]</ref>。康王は、徽宗の第九皇子で、靖康の変の際、開封にいなかったため皇族のなかで唯一難を逃れていた<ref name="umemura420" /><ref name="saeki281" />。南に逃れた康王は、江南の北宋残存勢力を糾合して[[南京応天府 (北宋)|南京応天府]](河南省[[商丘市]])で[[高宗 (宋)|高宗]]として皇帝に即位し、宋王朝を復活させた<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura420" /><ref name="saeki281" />{{refnest|group="注釈"|康王はしかし、父も兄も生きている以上、皇帝として即位するわけにはいかないと当初は固辞し、張邦昌のやり方にも批判的であった<ref name="saeki281" />。張邦昌は、[[哲宗 (宋)|哲宗]]の皇后を廃されて尼僧となっていた孟氏([[元祐皇后]])を皇太后として[[垂簾聴政]]をおこない、群臣を集めた<ref name="kakkokushi206" /><ref name="saeki281" />。群臣は、こぞって康王に帝位に就くことを要請し、時勢ただならぬことを理解した康王が即位を了承した<ref name="saeki281" />。}}。これ以降の宋朝を[[南宋]]という<ref name="kakkokushi206" /><ref name="miyawaki62" />。金は楚国を滅ぼした罪を問うという名目で南宋懲罰軍による再度の南征を開始し([[宋金戦争]])、[[淮河]]の線まで南下して[[岳飛]]らが率いる義勇軍と戦い、明州([[寧波市|寧波]])まで南宋皇帝を追跡して引き揚げた<ref name="kakkokushi206" />。 |

|||

[[1130年]]、金の左副元帥であったネメガは南宋の力を弱めるため、河南、山東以南の地に宋の地方知事(済南府知府)であった[[劉豫]]を皇帝に立て、開封を都として'''[[斉 (劉予)|斉]]'''を樹立し、今度は安定した傀儡国家を作ることに成功した<ref name="kotobank" /><ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura420" />{{refnest|group="注釈"|しかし、[[1135年]]にウキマイが死去すると、ネメガは外地での行政権を剥奪されて没落し、1137年にネメガが没すると後ろ盾を失った劉豫も皇帝の座を降ろされ、斉国は廃止された<ref name="kotobank" />。}}。同年、宋の官僚[[秦檜]]が捕虜となっていた金から南宋に帰国し、金との和平推進を唱えて実権を握った。一方、金は徽宗や欽宗を黒竜江省[[依蘭県]]まで移送し、宋人の反抗・奪還の芽をつぶした<ref name="umemura420" />。斉国は金の傀儡政権として南宋に対峙していたが、[[1137年]]には廃され、金は汴京(開封)を出先の根拠として華北の直接支配に乗り出した<ref name="umemura420" />。 |

|||

世宗の後を継いで[[1189年]]に即位した[[章宗 (金)|章宗]]は漢文化への傾倒が激しく、第2の北宋の徽宗を自認して、[[絵画]]・[[書道|書]]の作品を残した。また、この時期は国内が安定したこともあって[[明昌の治]]とも称されている。しかし、北方[[モンゴル高原]]では部族勢力の動きが活発化して[[タタル部]]や契丹の反乱が激しくなり、金は鎮圧に際して[[ケレイト]]やモンゴルの助けを借りたため彼らの勢力が増大し、[[1206年]]にモンゴルの[[チンギス・カン]]による高原の統一を間接的に助ける結果となった。一方、北方の動乱の情報を得て金が疲弊したと考えた南宋の宰相[[韓侂冑]]は、これを好機と見て[[1205年]]に金に攻め込んだが、金に撃退され、南宋は韓侂冑の首と引き換えに和約を結んだ([[開禧用兵]])。 |

|||

金と南宋双方での和平派と戦争継続派の勢力交代の末、[[1138年]]、南宋の高宗は臨安([[杭州]])を行在(仮の国都)とし、ついで秦檜の手で第一次和議が成立した<ref name="kakkokushi206" />。しかし、これは金に不利な内容だったため金内部の政変で破棄され、[[1142年]]にあらためて両国の間で和約が結ばれた([[紹興の和議]])<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura423">[[#梅村|梅村(2008)pp.423-431]]</ref>。この和約は、両国は{{仮リンク|大散関|zh|大散關}}([[陝西省]])と[[淮河]]を結ぶ線を以て国の境とし、宋は金に対して臣下の礼をとり、歳貢として銀25万両、絹25万匹を毎年支払うことを定めるなど、金にとって圧倒的に優位な内容であった<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura423" /><ref name="saeki287">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.287-288]]</ref>。主戦派の岳飛は講和成立後まもなく処刑された<ref name="kakkokushi206" />。金はすでに[[1124年]]にはタングート西夏の、[[1126年]]には高麗の臣礼を受けていたので、四海の君としての名義を得た<ref name="umemura423" />。ただ、金が支配する華北の地は、ジュシェン(女真)人が大量に移住したとはいえ、なおも圧倒的に漢人が多く住む世界であった<ref name="umemura423" />。 |

|||

=== 滅亡 === |

|||

{{main|{{仮リンク|モンゴル帝国の金朝征服|en|Mongol conquest of the Jin Dynasty}}}} |

|||

[[File:南宋疆域图(繁).png|thumb|350px|left|[[1142年]]金と周辺国。]] |

|||

そのような中で7代[[衛紹王]]が即位すると、チンギス・カンはこれに対する[[朝貢]]を拒否して金と断交し、[[1211年]]に自らモンゴル軍を指揮して金領に侵攻した。内モンゴルにいた契丹人を服属させたモンゴル軍は金軍を破って長城を突破し、2年あまりにわたって金の国土を略奪した。[[1212年]]には遼の王室の系統の[[契丹人]]の[[耶律留哥]]が、自ら遼王と称して反乱を起こして分離され、現在の[[吉林省]]から[[遼寧省]]にかけて広がり、モンゴル勢力下に入った([[東遼]])。敗北を重ねた金では、[[1213年]]に[[クーデター]]が起こって将軍[[胡沙虎]]によって衛紹王が殺され、さらに胡沙虎自身が殺された。敗北を重ねた新帝[[宣宗 (金)|宣宗]]は、同年にモンゴルに対する和議に踏み切り、モンゴルに対する君臣の関係を認めて歳貢を納めることを約束し、公主(廃帝・衛紹王の皇女)をチンギスに嫁がせる内容の講和を結んだ。 |

|||

[[1135年]]に第3代皇帝となった熙宗[[熙宗 (金)|合剌]](ホラ)の時代から、金はしだいにジュシェンの独自性は失われ、中華の風にそまっていった<ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi219">[[#宮澤杉山|宮澤・杉山(1998)pp.219-222]]</ref>。漢地を直接支配することになった金朝が中国式国家体制を採用したのは、それが便利だったためであったが、しかし、中国式の独裁体制を布くにはジュシェンの上層部にあっては皇族の力が強大にすぎた<ref name="saeki297">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.297-300]]</ref>。熙宗は、宗室最有力者のネメガを兵権から切り離し、斉国を廃止した<ref name="kakkokushi219" />。官僚制度は三省を中核にして整備され、皇帝の尊厳を高める擬制や禁衛の組織が整備され、皇統制条が発布された<ref name="kakkokushi219" />{{refnest|group="注釈"|この法令は、歴代の中華王朝の[[律令]]を参照してつくられた<ref name="kakkokushi219" />。}}。猛安・謀克の制度は女真人のみに限定して強化し、かれらを華北に移住させた<ref name="kakkokushi219" />。華北の漢人たちは州県制のもとで一元的に支配した<ref name="kakkokushi219" />。 |

|||

講和によりチンギスは撤兵するが、金は翌[[1214年]]にモンゴルを避けるため[[河南省|河南]]の開封に遷都した。このとき、金の南遷に動揺した契丹の一部が中都(燕京)で反乱しモンゴルに援軍を求め、チンギスも金の南遷を和約違反と責めて金に対する再侵攻を開始した。[[1215年]]夏、半年以上モンゴル軍の包囲にさらされた末に中都は陥落し、金は故地東北を含む[[黄河]]以北の大部分を失った。同年、耶律留哥の叛乱鎮圧を担当していた[[蒲鮮万奴]]が分離して[[大真国]](東真国・東夏国)を建て、[[遼東半島]]の一部から[[沿海州]]南部までを支配した。 |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 750 |

|||

| align = center |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = 南宋疆域图(繁).png |

|||

| caption1 = [[1142年]]における女真族王朝「金」と周辺諸王朝<br/>[[宋 (王朝)|宋]]([[南宋]])は漢民族王朝、[[西夏]]はチベット系[[タングート]]の王朝、[[西遼]]は遼の王族[[耶律大石]]の建てたキタン人王朝、[[大理国|大理]]はチベット系[[ペー族]]の王朝 |

|||

|image2 =Jurchen Jin Circuits.png |

|||

| caption2 = 金の疆界図 |

|||

}} |

|||

=== 漢化の進展とその抑制 === |

|||

金は開封を都とし、河南地方で辛うじて命脈を保ったが、その後もモンゴルの南進を食い止められず、[[1232年]]、[[三峰山の戦い]]で大敗し、軍主力が消滅した。以後は抵抗もままならず、[[1234年]]に開封を{{仮リンク|開封包囲戦|en|Mongol siege of Kaifeng|label=包囲}}、占領された。皇帝[[哀宗 (金)|哀宗]]は開封から脱出し[[蔡州 (河南省)|蔡州]]に逃れるところを、モンゴルと南宋の連合軍に挟撃されて自殺、後を受けた[[末帝 (金)|末帝]]も即位からわずか半日でモンゴル軍に殺害され、ここに金は滅亡した。 |

|||

{{see also|采石磯の戦い|通検推排}} |

|||

熙宗は治世の中頃から精神を病み、皇族を弾圧して大量の殺戮をあえておこない、自らの求心力を高めようとしたが、その結果、人心は不安定さを増し、熙宗自身も酒乱となって常軌を逸する言動がみられ、人望を失った<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="saeki297" />。[[1149年]]、熙宗の従弟にあたる迪古乃(テクナイ)は[[宗室]]の者とはかり、皇帝を殺害して帝位を簒奪し、[[海陵王]]となった<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi219" /><ref name="saeki297" />{{refnest|group="注釈"|海陵王は、彼の死後、帝位に就いたことも否定され、単に海陵王とのみ記録されている<ref name="umemura423" />。}}。海陵王は、宗室や有力者を大量に殺して独裁権を確立し<ref name="kakkokushi219" /><ref name="saeki297" />{{refnest|group="注釈"|海陵王は目的達成のために、自身の母親さえ殺している<ref name="saeki297" />。}}、また、三省のうち門下省と中書省を廃止し、政務執行機関を尚書省のみとした<ref name="kotobank" /><ref name="kakkokushi219" />。また地方行政組織の改革を行い、中央の官僚を節度使と称し、これを路(州・県より上の地方行政単位)に派遣して長官とし、中央集権的専制国家を完成させた<ref name="kotobank" />。また、[[1153年]]には、都を会寧から燕京([[析津府|中都大興府]])に[[遷都]]して中華風の国家に改造した<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi219" /><ref name="saeki297" />{{refnest|group="注釈"|海陵王の北京遷都は、彼が漢人の文明に心酔していたためもあり<ref name="saeki297" />、また、彼の理想が中国的な専制国家の完成にあったということも理由として掲げられるが<ref name="kawachi232" />、当時の経済事情もこれにあずかっていた<ref name="umemura423" />。経済的には、物産豊富な江南が華北よりも実力が勝り、当時としては巨大な人口を擁していた<ref name="umemura423" />。莫大な人口をもち、南宋との経済関係が密接な華北の統治を、[[中原]]から遠く離れた会寧で統制するのはもはや困難になっていた<ref name="umemura423" />。}}。身内を信じられなくなった海陵王はさかんに漢人官僚を登用した<ref name="saeki300" />。それまで北選(遼制)・南選(宋制)に分けてきた科挙も一本化された<ref name="kakkokushi219" />。 |

|||

海陵王はまた、財政を顧みず中都の造成に傾注した<ref name="mitamura160">[[#三田村|三田村(1991)pp.160-162]]</ref>。『金史』は、そのさまを以下のように記している<ref name="mitamura160" />。 |

|||

なお、[[17世紀]]になって同じ女真族が「金」を名乗る王朝を建てたが、これは「'''[[後金]]'''」と呼ばれて区別される。後金はのちに「[[清]]」と改称し、大帝国を築いた。 |

|||

{{quotation| |

|||

宮殿の造営には、1本の木を運ぶのに2000万を費やし、一車を引くのに500人を使った。宮殿のかざりはすべて黄金をはりめぐらし、ために一殿の費用は億万をもって計え、しかもできあがってもこわし、ひたすら華麗をきわめようとした<ref name="mitamura160" />。 |

|||

}} |

|||

金の中都は、遼の[[析津府|南京析津府]]を基として、その規模を拡大させたもので、『[[大金国志]]』によれば、[[都城]]の周囲は75里で、[[城門]]は12におよび、各辺に3門ずつを開き、内部の[[宮殿]]の数は36、[[楼閣]]はこの倍あるという<ref name="mitamura160" />。明代の[[謝肇淛]]は、「遼、金および元は、みな燕山(北京)に都したが、制度文物は金が最も盛んであった。今、禁中の梳粧台、瓊花島、それに小海、南海などは、みな金の物である」と述べている<ref name="mitamura160" />。 |

|||

[[1161年]]、海陵王はこの時代の征服者として初めて中国(天下)の再統一を企図し、南宋を滅ぼすために南征の軍を起こした<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="saeki300">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.300-302]]</ref><ref name="kakkokushi210">[[#宮澤杉山|宮澤・杉山(1998)pp.210-214]]</ref>{{refnest|group="注釈"|海陵王は帝位に就く前から熙宗の皇后([[悼平皇后]])とも仲がよく、女色家として知られていた<ref name="saeki297" />。「天下統一」の野望も、宋に劉貴妃([[劉希]])という絶世の美女がいるという評判を側近(宦官)から聞いたためだったともいわれている<ref name="saeki297" />。}}。海陵王は皇族や重臣たちの忠告も無視し、20年来の平和条約をも破って南征軍を組織し、従来のような陸上部隊だけではなく[[軍艦]]を建造して[[海軍]]を創設し、一方は[[山東半島]]から[[杭州]]の横を突き、他方は[[運河]]を利用して[[江蘇省]]方面に南下しようという戦略を立てた<ref name="umemura423" /><ref name="saeki300" />。それまで穏便な懐柔政策のもとで暮らしてきた[[モンゴル高原]]の[[契丹]](キタン)人にも強制的な[[徴兵制度|徴兵]]がなされた<ref name="umemura423" /><ref name="saeki300" />。金軍は60万と号する大軍を組織し、初めは優勢であったが、慣れない水戦に苦戦し<ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi219" />、宋軍が[[大砲|火砲]]を用いた[[采石磯の戦い]]では手痛い敗北を喫している<ref name="saeki300" />。その間、各地で契丹の反乱が勃発した<ref name="umemura423" />。海陵王はその知らせを聞いても宋征服に固執したが、海陵王の[[恐怖政治]]をきらったジュシェンの有力者たちが東京([[遼陽府]])にいた皇族で彼の従弟にあたる烏禄(ウル)を擁立し、人々は雪崩を打ってウルに味方した<ref name="kawachi232" /><ref name="saeki300" />。ウルが金の皇帝[[世宗 (金)|世宗]]として東京遼陽府で即位し、海陵王は軍中で部下に殺害された<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi219" /><ref name="saeki300" /><ref name="kakkokushi210" />。なお、海陵王の南宋攻略に際しては戦費調達のために[[交鈔]]が初めて[[紙幣]]として発行された。 |

|||

世宗は海陵王の死後に北進してきた南宋軍を撃破し、[[1164年]]に{{仮リンク|隆興の和議|zh|隆興和議|label=乾道の和約}}を結んだ<ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi210" />。その内容は、従来の君臣関係を叔姪関係へと緩和し、歳貢を歳幣と呼び換え、25万両ずつの銀・絹をそれぞれ20万両に減額するというものであった<ref name="umemura423" /><ref name="kakkokushi210" />{{refnest|group="注釈"|世宗が南宋との講和を急いだ理由は、キタン人がかつての遼王家の治める中央アジアの西遼と連携して行動することを警戒してのことであった<ref name="umemura423" />。}}。その一方でキタン人の反乱を速やかに収めて国内を安定させた<ref name="umemura423" />。さらに世宗は海陵王の遠征で大きく損なわれた財政の再建をめざし、増税をおこない官吏を削減した<ref name="saeki300" />。南宋でも、同じ時期、名君とされる[[孝宗 (宋)|孝宗]]が立ち<ref name="saeki307">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.307-310]]</ref>、その後40年にわたって両国の間では平和が保たれ、金朝にあっては繁栄と安定の時代をむかえたといわれる<ref name="kakkokushi210" /><ref name="saeki304">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.304-305]]</ref>。 |

|||

平和が長引き、女真(ジュシェン)の気風が形骸化すると、女真族と非女真族(キタン族を含む)との割合は当初は1:6程度、漢人の人口増でそれが1割弱にまで拡大したので、女真の軍事力の弱体化が問題となってきた<ref name="kakkokushi219" />。世宗もまた[[1162年]]に燕京を都を定めたが、ジュシェンの民は中華の華美な風俗に染まり、固有の文化を忘れ、[[漢化]]の進行はいっそう顕著になっていった<ref name="kawachi232" />。世宗は、この傾向に歯止めをかけ、ジュシェン精神の涵養のため、しばしば皇族や家臣に訓戒をあたえ、満洲の上京会寧府にも[[行幸]]して1年にわたって滞在した<ref name="saeki304" />。また、京師や地方に[[女真文字]]・[[女真語]]を用いた学校をつくり、[[1171年]]には女真進士科をつくって女真語による[[科挙]]もおこない、女真人が女真人を教育する仕組みをつくりあげた<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="saeki304" />。さらに、[[四書五経]]などの漢文献の女真文字への[[翻訳]]事業も行った<ref name="kotobank" /><ref name="saeki304" />{{refnest|group="注釈"|世宗は、みずから女真語を用い、衛兵にも漢語を使わせなかったという<ref name="umemura465" />。民間の[[訴訟]]に際しても、ジュシェン人であれば女真語で、漢人であれば漢語で審問をおこなわせた<ref name="umemura465" />。しかし、漢化の勢いは止めようがなく、猛安・謀克の世襲においても女真文字を読めなければ認めないという強制をほどこしたほどであった<ref name="umemura465" />。}}。 |

|||

女真人・女真文化保護のための諸政策が展開されたにもかかわらず、かれらの経済的な没落は著しかった<ref name="saeki304" />。ジュシェン人貧窮化の原因としては、海陵王時代の外征の徴発、猛安・謀克戸間相互の階層分化、給与された農地の土地生産性の低さなどが挙げられる<ref name="kakkokushi219" />。ジュシェン人は華北移住の初期には相応の田畑をあたえられたが、彼らのなかには、その土地を漢族農民に[[小作制度|小作]]させ、小作料に依存して徒食することが多くなり、宴楽にふけって貧窮化し、最終的に[[農奴制|農奴]]に成り下がる者もあった<ref name="kawachi232" />。また、農耕技術はもとより商業・交易においては漢人の才覚がすぐれ、人口も多かったので、ジュシェンの固有性を維持していくことは難しかった<ref name="saeki304" />。金の税制の基本は北宋のそれを踏襲して[[両税法]]であったが、世宗は財政難を克服するため、「物力銭」という一種の[[財産税]]を設け、「[[通検推排]]」と称する財産調査を行って猛安・謀克戸を除く全戸に課税した<ref name="kakkokushi219" />。これは財政再建には大きな役割を果たす一方、不満も多かった<ref name="kakkokushi219" /><ref name="saeki304" />。また、旧来の官有地を漢人が私有地のように用いている土地、税を負担していない土地、富裕な女真人が不当に所有している広大な土地などを没収し、貧しい女真人に分与しようとした<ref name="kotobank" /><ref name="saeki304" /><ref name="saeki302">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.302-304]]</ref>。しかし、この再分配政策は、漢人からは先祖伝来の土地が奪われたと受け止められて、かえって女真人・漢人の間に軋轢を生み、その効果も薄かった<ref name="kotobank" /><ref name="saeki302" />。 |

|||

世宗の時代は後世「{{仮リンク|大定の治|zh|大定之治}}」と称され、彼自身は「小[[堯]][[舜]]」と称えられた<ref name="saeki304" />。しかし、一方では、重税や社会的な引締めによって民衆生活は圧迫され、この頃から金末の衰亡に繋がる反乱が頻発するようになったという指摘もある<ref name="saeki304" />。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="4代海陵王・5代世宗期 関連画像"> |

|||

ファイル:Wanyan Digunai.jpg|海陵王(金上京歴史博物館) |

|||

ファイル:金中都水关遗址.JPG|金の中都(北京)の水利施設遺構 |

|||

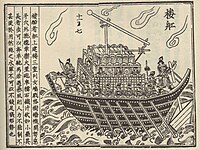

ファイル:Songrivership3.jpg|采石磯の戦い(1161年)で活躍した弾薬投石機搭載の宋の軍艦 |

|||

ファイル:Shaigino-Jurchen-paizi.png|[[ナホトカ]]出土の金朝猛克の銀牌 |

|||

</gallery> |

|||

=== 金王朝の衰退 === |

|||

{{see also|明昌の治|ウルジャ河の戦い|蒙金戦争|野狐嶺の戦い}} |

|||

[[ファイル:Jin earth wall at Qingzhou 2.jpg|300px|right|thumb|金の界壕。外壕・主壁・内壕・側壁という構造をなし、壕自体は太宗ウキマイの時代にさかのぼる。壁(土塁)の造成は[[1190年代]]より始まった。]] |

|||

世宗の皇太孫であった麻達葛(マダガ)が第6代[[章宗 (金)|章宗]]として即位した[[1189年]]頃から、[[モンゴル民族]]の北からの侵入が活発化しはじめた<ref name="kawachi232" /><ref name="saeki315">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.315-316]]</ref>。章宗は、即位のときの曲折を遺恨に感じ、自身の権力を脅かしそうな皇族を粛清した<ref name="sugiyama96">[[#杉山|杉山(2008)pp.96-99]]</ref>。文化面では、章宗自身が北宋の[[徽宗]]のような金朝随一の文人皇帝で、[[絵画]]・[[書道|書]]の作品を残した<ref name="kotobank" />。章宗は豪奢な生活を好み、官吏の数も世宗時代の3倍に増やした<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" />。一方、もともと金の北方防衛を任されていたはずのキタン人、[[チュルク系民族|チュルク人]]、タングート人、モンゴル人などが金の統制を離れはじめ<ref name="umemura423" />、その防禦のために金の財政は圧迫されるようになった<ref name="kawachi232" /><ref name="saeki315" />。章宗は10年にわたって「{{仮リンク|界壕|zh|金界壕}}」と称される[[土塁]]を[[チチハル市|チチハル]]の北から[[フフホト市|フフホト]]の北まで延々と築いたが、これは北方[[遊牧民]]に脅威をいだいて草原に造られた新たな長城であり、もはや、心理的には従来の漢族王朝と変わるところがなかった<ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" />。「界壕」建設に加え、[[1194年]]には[[黄河]]の大決壊が生じ、金はいっそう経済的苦境に立たされた<ref name="umemura423" />。[[モンゴル高原]]では部族勢力の動きが活発化して[[タタル部]]やキタンの反乱が激しくなり、金は鎮圧に際して[[ケレイト]]の[[オン・カン|トオリル]]やモンゴルのテムジンの助けを借りた<ref name="kawachi232" /><ref name="ebisawa">{{Cite web|url=http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac//repository/all/15110/KJ00005097220.pdf|title=モンゴルの対金朝外交|author=[[海老澤哲雄]]|date=1998-06|accessdate=2022-10-9|website=駒沢史學 第34|publisher=駒沢大学歴史学研究室内駒沢史学会}}</ref>{{refnest|group="注釈"|1194年から95年にかけて、いまだ弱小勢力であったテムジンは金朝のタタル族討伐に協力してジャウトクリの称号が金の将軍[[完顔襄]]より授けられたが、この時点でのテムジンと金朝皇帝との力関係では、当然のことながら後者が圧倒的優位に立っていた<ref name="ebisawa" />。そればかりではなく、トオリルの与えられた称号は[[オン・カン]](「オン」は王の意)であって、テムジンからすれば主筋にあたった<ref name="sugiyama82">[[#杉山|杉山(2008)pp.82-83]]</ref>。テムジンは[[1203年]]、一瞬の隙をついてトオリル(オン・カン)を奇襲で倒している<ref name="sugiyama82" />。}}。 |

|||

章宗は、皇統制条を改めて[[泰和律令]]を定め<ref name="kakkokushi219" />、[[礼]]制・法典・[[格式]]をはじめとして[[科挙]]・[[官制]]などの体制整備や[[常平倉]]の設置などの改革を行って中国王朝としての姿を完成させた。この時期の金朝の政治を「[[明昌の治]]」と称することもある。また、海陵王時代以来発行してきた交鈔は世宗時代には順調に流通していたが、ここにおいて財政の窮乏を切り抜けるために大量の交鈔を発行せざるをえなくなり、それでは[[インフレーション]]を招いて交鈔の信用失墜を招きかねないので、章宗は当時定められていた通用期限を撤廃し、いつでも通用することで信用のある紙幣にしようとした<ref name="kakkokushi219" />。しかし、発行額の増大は交鈔流通の停滞と[[銀]]の貨幣使用が広がるという結果をもたらした<ref name="kakkokushi219" />{{refnest|group="注釈"|通用期限なしの紙幣はのちの元朝に引き継がれた<ref name="kakkokushi219" />。}}。 |

|||

金の疲弊に乗じようと考えた南宋の宰相[[韓侂冑]]は、これを好機として[[1205年]]に戦端を開き、金に攻め込んだが逆に撃退され、金は国境線である淮河を越えて[[長江]]のラインにまで迫る勢いを示した<ref name="sugiyama90">[[#杉山|杉山(2008)pp.90-95]]</ref>。予想外の展開に南宋政府はあわて、財政難だったのは南宋も同じであったところから、金と南宋は韓侂冑の首と引き換えに和約を結んだ([[開禧用兵]])<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" /><ref name="umemura423" />。和約では、1142年の国境線にもどり、金・宋の関係が叔姪の関係から伯姪の関係となり、宋から金への歳幣は1142年の取り決めより銀・絹5万ずつ増額され、さらに金は宋から賠償金として300万貫を得た<ref name="umemura423" />。これにより、宋軍は自力では金を倒せないことが明らかになった<ref name="umemura423" />{{refnest|group="注釈"|しかし、以前から、[[モンゴル高原]]に少しでも有力な勢力があらわれると、すぐに介入して強力な統一権力を阻止してきた金朝からすれば、この金・南宋戦争はまことに不運であり、モンゴルからすればたいへん幸運だったということができる<ref name="sugiyama96" /><ref name="sugiyama90" />。[[杉山正明]](東洋史)は、金帝国からモンゴルをたたく機会はこのときしかなかったのではないかと指摘している<ref name="sugiyama90" />。}}。一方、[[ウルジャ河の戦い]]でケレイトやモンゴルと連合したことは、結果的に彼らの勢力を伸張させることとなり、モンゴルでのテムジンの高原統一を間接的に促す結果となった<ref name="kawachi235">[[#河内|河内(1989)pp.235-237]]</ref>。[[1206年]]、テムジンは[[チンギス・カン]]と称し、[[モンゴル帝国]]が成立した<ref name="ebisawa" />。 |

|||

[[1208年]]、「風流天子」にして恐怖の専制君主であった章宗が41歳の若さで急逝した<ref name="sugiyama96" />。猜疑心の強い章宗が心を許したのが叔父にあたる果繩(ガジェン)であった<ref name="sugiyama96" />。章宗は、金帝国をまとめるカリスマ性を有していたが<ref name="sugiyama99">[[#杉山|杉山(2008)pp.99-102]]</ref>、章宗がガジェンを好んだのは、その暗愚さゆえともいわれている<ref name="sugiyama96" />。結局、ガジェンが7代[[衛紹王]]として即位すると、チンギス・カンは彼に対する[[朝貢]]を拒否して金と断交し、[[1211年]]に自らモンゴル軍を指揮して金領に侵攻した([[第一次蒙金戦争]])<ref name="ebisawa" /><ref name="kawachi235" />。衛紹王の治世においては、中央権力の空洞化が進んでいて、これに対応することができなかった<ref name="sugiyama99" />。内モンゴルにいた契丹人を服属させたモンゴル軍は[[野狐嶺の戦い]]で金の大軍を破って長城を突破し、河北・山東をも攻略して、2年あまりにわたって金の国土を蹂躙した<ref name="kotobank" /><ref name="kakkokushi219" />。[[1212年]]には遼の皇統を継ぐキタン人の[[耶律留哥]]が、自ら「遼王」と称して反乱を起こし、現在の[[吉林省]]から[[遼寧省]]にかけて支配地を広げ、モンゴルの配下に入った([[東遼]])。敗北を重ねた金では、[[1213年]]に首都の中都で[[クーデター]]が起こって女真人の将軍の[[胡沙虎]](クシャク)によって衛紹王が殺され、胡沙虎は章宗の庶兄であった吾睹補(ウトゥプ)を立てて権力を握ったが、胡沙虎自身は2カ月後、別の女真人の武将の[[高琪]]により殺された<ref name="sugiyama99" />。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="6代章宗・7代衛紹王期 関連画像"> |

|||

ファイル:1211-1215 Mongol invasion of Jin.jpg|モンゴルの華北侵入経路(1211-1215) |

|||

ファイル:Bataille entre mongols & chinois (1211).jpeg|1211年の[[野狐嶺の戦い]]での金軍とモンゴル軍 |

|||

ファイル:Genghis Khan empire-en.svg|チンギス・カン在世中の諸遠征 |

|||

</gallery> |

|||

=== 金の滅亡 === |

|||

{{see also|大真国|中都の戦い|開封攻囲戦}} |

|||

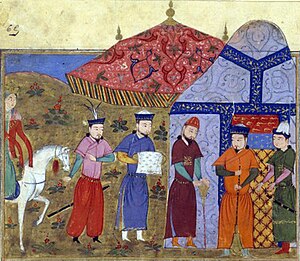

[[ファイル:Djengiz Khân et les envoyés chinois.jpeg|300px|right|thumb|1214年4月、金朝の宣宗とチンギス・カンの講和によりモンゴルに嫁いだ[[岐国公主]](画面左の馬上の人物)]] |

|||

ウトゥプが8代皇帝[[宣宗 (金)|宣宗]]として即位すると、[[徒単鎰]]らはこれを補佐し、主戦派が力を失ったのち、1213年、モンゴルに対する和議に踏み切った<ref name="saeki315" /><ref name="ebisawa" />。ここでは、モンゴルに対する君臣の関係を認めて歳貢を納めることを約束し、一族の[[福興]](フシン)の建言を受け入れて[[岐国公主]](衛紹王の皇女)をチンギス・カンに嫁がせた<ref name="saeki315" /><ref name="ebisawa" />。講和によりチンギスは撤兵したが、[[1214年]]、金は中都(燕京)を捨て、北宋の旧都である[[河南省|河南]]の開封に突如、遷都を決めた<ref name="kotobank" /><ref name="umemura423" /><ref name="ebisawa" /><ref name="kawachi235" />。このとき、金の南遷に動揺したキタンの一部が燕京で反乱してモンゴルに援軍を求め、チンギスも金の南遷を誠実さを欠くものと受け止め、和約違反と責めて金に対する侵攻を再開した<ref name="kakkokushi219" /><ref name="ebisawa" />。将来を嘱望されていた徒単鎰は、中都に踏みとどまるのが上策、満洲の故地に退くのが中策、開封に逃れるのは下策であると論じて、宣宗の開封遷都を諫めたが、受け入れられず遷都宣言の3日前に没している<ref name="sugiyama99" />{{refnest|group="注釈"|徒単鎰急死の直後に開封遷都への宣言がなされており、彼が宣宗により粛清されたことも疑われる<ref name="sugiyama99" />。}}。 |

|||

[[1215年]]夏、半年以上モンゴル軍の包囲にさらされた末に[[中都の戦い]]で燕京が陥落し、金は故地東北を含む黄河以北の大部分を失った<ref name="ebisawa" />。チンギス・カンは、金朝に対してこのとき和平条件として「帝号」を放棄するよう要求している<ref name="ebisawa" />。黄河の南、開封を本拠にした金は河南地方で辛うじて命脈を保ったが、その後もモンゴルの南進を食い止めることができなかった<ref name="saeki315" />。また、防戦のために多額の軍事費を必要としたため、人民の負担は増し、各地で反乱が絶えなかった<ref name="saeki315" />。100万におよぶ猛安謀克軍が河北から河南に移ったものの、河南にはそれを養う余力がなく、漢人はジュシェン人による[[搾取]]を深く恨んだ<ref name="kawachi235" />。同じ1215年、満洲では耶律留哥の叛乱鎮圧を担当していたジュシェンの[[蒲鮮万奴]]が独立して[[大真国]](東夏国)を建て、[[遼東半島]]の一部から[[吉林省]]、[[咸鏡道]]、沿海州南部までを支配するようになった<ref name="saeki315" /><ref name="kawachi235" />{{refnest|group="注釈"|[[1333年]]、蒲鮮万奴がオゴデイの息子の[[グユク]]が率いるモンゴル軍によって捕らえられ、大真国も滅亡した<ref name="kawachi235" />。}}。これにより、金の帝室は満洲に逃れることもできなくなってしまった<ref name="saeki315" />。宣宗は[[高汝礪]]のような有能な家臣に恵まれたが、時の勢いをはね返すことはできなかった。[[1217年]]、宋は金に戦端をひらいた<ref name="kotobank" />。ジュシェン金、タングート西夏、中華の宋も入り乱れての戦闘も[[1224年]]にはいったん収束し、講和にいたった<ref name="umemura423" />。 |

|||

宣宗の子の寧甲速(ニンキャス)が1224年、皇位を継承した(9代[[哀宗 (金)|哀宗]])。哀帝は、タングート西夏との同盟に活路を見いだそうとしたが、[[正大]]4年([[1227年]])に西夏が滅亡すると、金は再びモンゴル軍の攻撃目標となった。金の窮状をみてとった宋は歳幣を送ることを停止し、復讐の姿勢を示すようになり、金は南北から脅威を受けるようになった<ref name="saeki315" />。1227年にチンギス・カンの後を継いだ[[オゴデイ]]は南宋と連合して金を挟撃することを提案した<ref name="umemura423" />。モンゴルは成功のあかつきには、南宋に河南の地をあたえることを約束した<ref name="saeki315" />。宋朝では、モンゴルと結ぶことについて一部の反対論があったものの、結局この提案に乗り、共同作戦が始まった([[第二次蒙金戦争]])<ref name="umemura423" />{{refnest|group="注釈"|[[理宗]]に仕えた南宋の高官{{仮リンク|趙范|zh|趙范 (南宋)}}は、「かつて北方から興った金と結んで遼を挟撃したことがあったが、それは結局災禍を招いただけであった」と述べ、モンゴルとの同盟に慎重な意見を進言したが、弟の{{仮リンク|趙葵|zh|趙葵}}は、「現国家の兵力は十分ではなく、しばらくモンゴルと和して、国力が充実したら徽宗・欽宗の恥をそそいで中原を回復すべし」と主張し、趙葵の意見が通った<ref name="umemura423" />。}}。こうしたなか、[[完顔陳和尚|陳和尚]]はモンゴル支配を避けて金に亡命してきた多民族からなる亡命者を「忠孝軍」と名付け、寡兵をもってしばしばモンゴル軍に勝利し禦侮中郎将にまで昇進した。 |

|||

[[1232年]]、[[トルイ]]の軍が[[漢江 (中国)|漢水]]を渡って河南に入ってきた情報に、黄河の南に大軍勢を配置していた金の政府は驚愕した<ref name="sugiyama121">[[#杉山|杉山(2008)pp.121-122]]</ref>。すぐさま、猛安謀克軍に南方への転戦が命じられた<ref name="sugiyama121" />。開封南郊の平原でトルイの軍と金軍主力が激突した<ref name="sugiyama121" />。強行軍で疲弊していたトルイは三峰山麓に陣を張り、馬をおり、塹壕を掘って猛烈な寒波から身を守った<ref name="sugiyama121" />。蒙金ともに余力はなかったが、雪中移動や厳冬期の用兵に慣れたモンゴル軍に一日の長があった<ref name="sugiyama121" />。この[[三峰山の戦い]]で金は大敗を喫して金軍主力は壊滅<ref name="sugiyama121" />、[[完顔合達]]は戦死、敗軍の将となった陳和尚は自らモンゴルの陣営に赴いて処刑された。以後は抵抗もままならず、[[1234年]]には[[開封攻囲戦]]により、首都が陥落した<ref name="umemura423" /><ref name="saeki315" /><ref name="kawachi235" />。哀宗は開封から脱出して[[帰徳府|帰徳]]に逃げ、さらに淮河上流の[[蔡州 (河南省)|蔡州]]へと逃れるところを、モンゴル・南宋の連合軍に挟撃され、みずから首をくくって死んだ<ref name="kotobank" /><ref name="saeki315" /><ref name="ebisawa" /><ref name="kawachi235" /><ref name="sugiyama121" />。哀宗に後続を託されていた遠縁の呼敦(ホトン、金の[[末帝 (金)|末帝]])も即位してわずか半日後にモンゴル軍によって殺害され、ここに金は滅亡した。 |

|||

モンゴル帝国によって滅ぼされた金の遺民、とりわけジュシェンの人びとがその後どうなったかについて、[[文献資料 (歴史学)|文献資料]]は多くを語らないが、幸運にも生き残った人びとは故郷のマンチュリア(中国東北部)に帰ったものと推測される<ref name="kawachi235" />。そして、古くからの住民と新しい住民も含め、東北部に住むジュシェン人はやがて[[元 (王朝)|元]]の[[遼陽等処行中書省]]という行政区画に編入されてモンゴル人の支配を受けるようになった<ref name="kawachi235" />。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="8代宣宗・9代哀宗期 関連画像"> |

|||

ファイル:五贯宝卷.jpg|五貫宝券:金朝政府発行の交鈔([[貞祐 (金)|貞祐]]年間のもの) |

|||

ファイル:1227 Southern Song.jpg|1227年の東アジア情勢 |

|||

ファイル:1230-1234 Mongol Invasion of Jin.jpg|モンゴルの華北侵入経路(1230-1234) |

|||

</gallery> |

|||

なお、[[17世紀]]になってジュシェン人は[[愛新覚羅氏|愛新覚羅]](アイシンギョロ)氏出身の[[ヌルハチ]]が「金」を名乗る王朝を建てたが、これは「'''[[後金]]'''」と呼ばれて区別される<ref name="ishibashi64" />。後金は、[[1636年]]にホンタイジによって「[[清]]」と改称され、大帝国を築いた<ref name="ishibashi64" />。これは、数百年の空白を隔てて、2度にわたって同じ民族が歴史に名を残す統一国家を樹立して中国内地を支配した、稀有な例である<ref name="ishibashi64" />。 |

|||

=== 略年表 === |

|||

{{col-begin}} |

|||

{{col-break}} |

|||

* 1113年 女真の阿骨打(アクダ)が完顔部の長となる。 |

|||

* 1114年 阿骨打が遼に反し、[[猛安・謀克]](ミンガン・ムクン)制を整える<ref name="umemura526">[[#梅村|梅村(2008)pp.526-532]]</ref>。 |

|||

* 1115年 女真が金を建国。遼の[[天祚帝]]の親征軍を破る。 |

|||

* 1116年 金が遼東地域を領有。 |

|||

* 1118年 宋が金に使者(馬政)を派遣し、遼を挟撃することを提案。遼、金に和平を申し出る<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1119年 金、[[女真文字]](大字)を作成する。 |

|||

* 1120年 [[海上の盟]]。金が遼の上京([[臨潢府]])を占領<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1121年 宋の[[童貫]]が遼の南京([[析津府]])を攻めて失敗<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1122年 金が遼の中京([[大定府]])・西京([[大同府]])・南京を占領<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1125年 金が天祚帝を捕らえ、遼を滅ぼす。 |

|||

* 1126年 金軍が大挙して開封を占領。高麗が金に服属。太宗ウキマイ、三省の制度を導入する(ボギレ制も存続)。 |

|||

* 1127年 [[靖康の変]]。金が北宋を滅ぼす。金は傀儡国家の[[楚 (張邦昌)|楚]]を建てるがすぐに崩壊。 |

|||

* 1129年 金軍、杭州を破る<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1130年 傀儡国家として[[斉 (劉豫)|斉]]を建てる。[[秦檜]]が金より南宋へ帰国。 |

|||

* 1131年 金、[[陝西省]]方面を征服して斉国にあたえる<ref name="umemura526" />。秦檜、南宋の宰相となる。 |

|||

* 1132年 劉豫、開封を斉の都とする。耶律大石、西遼を建国。 |

|||

* 1134年 金・斉連合軍、南下して南宋軍と戦う<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1135年 金で[[熙宗 (金)|熙宗]]が即位。ボギレ制を廃して三省制のみとする。宋の徽宗、捕虜のまま死去<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1137年 金が斉国を廃止し、華北の直接統治を開始する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1138年 女真小字の制定。 |

|||

* 1140年 金が南進。翌年より女真人の華北移住開始<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1141年 [[秦檜]]が岳飛を殺す。軍閥勢力の抑圧に成功する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1142年 [[紹興の和議]]。金・宋の国境地点に権場を設ける<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1145年 女真小字の公布。 |

|||

* 1149年 [[海陵王]]のクーデタ。 |

|||

* 1153年 海陵王が燕京に遷都して中都大興府とする。 |

|||

* 1154年 金が交鈔庫を設置する<ref name="umemura526" />。 |

|||

{{col-break}} |

|||

* 1161年 海陵王による南征。失敗して殺害され、世宗が即位。キタン諸部、金に反乱するが翌年鎮圧<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1164年 乾道の和約。 |

|||

* 1166年 このころから[[黄河]]の決壊がつづく<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1181年 世宗、貧窮女真人の救済策をとる<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1185年 世宗、「大金得勝陀頌碑」を吉林の扶余に建立する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1188年 世宗が[[丘長春]]に「法師」号を授け、[[全真教]]を公認。 |

|||

* 1189年 章宗即位。 |

|||

* 1191年 金、契丹文字をやめる<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1192年 金、北方防備軍を増強する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1194年 黄河の大決壊。 |

|||

* 1195年 タタル部南進に対しモンゴル部とともに軍事行動をとり、界壕の構築を開始する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1206年 [[モンゴル帝国]]成立。金・宋の開戦。金、蜀の軍閥呉㬢と結ぶ<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1207年 宋の北進を撃退。金・宋の和約([[開禧用兵]])。 |

|||

* 1211年 [[蒙金戦争]]開始。 |

|||

* 1212年 キタン人[[耶律留哥]]の反乱。 |

|||

* 1213年 宋、金への歳幣の提供を停止する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1214年 金、モンゴルと和するが、遼東を征服される<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1215年 モンゴル軍、金の中都を陥落させる。[[開封府|開封]]に遷都。[[蒲鮮万奴]]が金より自立して[[大真国]]を建国。 |

|||

* 1217年 西夏、金領に侵攻開始。金軍は宋に侵攻<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1220年 宋と西夏、連合して金を挟撃することを議す<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1224年 哀宗即位。金・宋の停戦。 |

|||

* 1225年 金・[[西夏]]の和議成立。 |

|||

* 1227年 モンゴル、金に侵攻。西夏滅亡。 |

|||

* 1229年 モンゴル軍の金侵攻。 |

|||

* 1232年 三峰山の戦いでモンゴル軍に大敗。 |

|||

* 1233年 大真国滅亡。宋がモンゴル軍と連合して金の挟撃を開始する<ref name="umemura526" />。 |

|||

* 1234年 モンゴルによる[[開封攻囲戦]]。金の滅亡。 |

|||

{{col-end}} |

|||

== 金の皇帝 == |

|||

完顔(ワンヤン)氏の祖先の世系を記した書は『金史』「世紀」であり、その巻頭には始祖以来太祖アクダに至るまで11代(8世代)の首長名が記されている<ref name="kotobank" />。始祖、徳帝、安帝、献、昭祖、景祖、世祖、粛宗、穆宗、康宗、太祖がそれである<ref name="kotobank" />。うち、始祖以下昭祖に至る5代については、その事績は歴史的事実とは考えられず、多分に空想的で、その実在も疑問視される<ref name="kotobank" />。6代景祖の事績も史実とするにはあやしい部分もあるが、このころから完顔氏が有力な勢力になり始めたとみられる<ref name="kotobank" />。7代世祖[[劾里鉢]](ガリベチ)、8代粛宗{{仮リンク|頗剌淑|zh|完颜颇剌淑}}(ポラシェ)の時期には、完顔氏の勢力は[[松花江]]流域や[[牡丹江]]上流地方にまで勢力を拡大したと考えられる<ref name="kotobank" />。9代穆宗の[[完顔盈歌|盈歌]](インコ)は[[豆満江]]上流域に自ら遠征し、[[綏芬河]]や[[ハンカ湖]]地方にも遠征軍を送っていて、完顔氏の支配圏は満洲東部の全域におよぶようになった<ref name="kotobank" />。このため遼の朝廷は盈歌に「生女直節度使」の職を与えた<ref name="kotobank" />。10代康宗の[[烏雅束]](ウヤス)は節度使の職を継いで完顔氏の首長となり、朝鮮半島北東部の[[咸鏡道]]方面にまで勢力を伸ばし、その支配地はかつての渤海国のそれに匹敵するようになった<ref name="kotobank" />。金を建国したアクダは、このウヤスの弟である<ref name="kotobank" />。 |

|||

=== 歴代皇帝 === |

|||

{{see also|完顔氏|金朝の君主一覧}} |

|||

順に廟号または諡号(廃帝は王号)、女真名、中国名、在位年、続柄を示す。 |

|||

# [[阿骨打|太祖]](阿骨打=アクダ、完顔旻 [[1115年]] - [[1123年]])世祖・劾里鉢=ガリベチの次男。 |

|||

# [[呉乞買|太宗]](呉乞買=ウキマイ、完顔晟 1123年 - [[1135年]])劾里鉢の四男。太祖の末弟。 |

|||

# [[熙宗 (金)|熙宗]](合剌=ホラ、完顔亶 1135年 - [[1149年]])太祖の嫡子の[[繩果]]=ジェンガ(徽宗/完顔宗峻)の長男。 |

|||

# [[海陵王|海陵煬王]](迪古乃=テクナイ、完顔亮 1149年 - [[1161年]])太祖の庶長子の[[斡本]]=オベン(完顔宗幹)の次男。 |

|||

# [[世宗 (金)|世宗]](烏禄=ウル、完顔雍・褎 1161年 - [[1189年]])太祖の庶子の[[訛里朶]]=オリド(睿宗/完顔宗堯)の嫡子。 |

|||

# [[章宗 (金)|章宗]](麻達葛=マダガ、完顔璟 1189年 - [[1208年]])世宗の次男の[[完顔允恭|胡土瓦]]=クトゥハ(顕宗/宣孝太子・完顔允恭)の次子。 |

|||

# [[衛紹王]](果繩=ガジェン、完顔永済・允済 1208年 - [[1213年]])世宗の七男。章宗の叔父。 |

|||

# [[宣宗 (金)|宣宗]](吾睹補=ウトゥプ、完顔珣 1213年 - [[1223年]])胡土瓦(完顔允恭)の庶長子。章宗の異母兄。 |

|||

# [[哀宗 (金)|哀宗]](寧甲速=ニンキャス、完顔守緒・守礼 1223年 - [[1234年]])宣宗の三男。別称:義宗。 |

|||

# [[末帝 (金)|末帝]](呼敦=ホトン、完顔承麟 1234年)劾里鉢の末裔。 |

|||

=== 系図 === |

|||

{{familytree/start|style=font-size:80%;}} |

|||

{{familytree | | | | | | | | | G01 | | | | | | | | |G01={{仮リンク|烏古廼|zh|烏骨廼}}<br>(景祖) }} |

|||

{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | | | | | H04 | | H01 | | H02 | | H03 |H01=[[劾里鉢]]<br>(世祖)|H02=[[頗剌淑]]<br>(粛宗)|H03=[[完顔盈歌|盈歌]]<br>(穆宗)|H04=[[烏雅束]]<br>(康宗) }} |

|||

{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | |:| | | I03 | | I01 | | | | | | I02 |I01=<sup>(1)</sup>太祖{{0}}<br>'''[[阿骨打|完顔阿骨打]]'''|I02=<sup>(2)</sup>太宗{{0}}<br>'''[[呉乞買|完顔呉乞買]]'''|I03=<sup>(追)</sup>康宗{{0}}<br>[[烏雅束|完顔烏雅束]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | }} |

|||

{{familytree | |:| | | J01 | | J02 | | J03 | | | | |J01=<sup>(追)</sup>徳宗{{0}}<br>[[斡本|完顔斡本]]|J02=<sup>(追)</sup>徽宗{{0}}<br>[[繩果|完顔繩果]]|J03=<sup>(追)</sup>睿宗{{0}}<br>[[訛里朶|完顔訛里朶]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | |!| | | |!| | | |!| | | | | | }} |

|||

{{familytree | |:| | | K02 | | K01 | | K03 | | | | |K01=<sup>(3)</sup>熙宗{{0}}<br>'''[[熙宗 (金)|完顔合剌]]'''|K02=<sup>(4)</sup>海陵王{{0}}<br>'''[[海陵王|完顔迪古乃]]'''|K03=<sup>(5)</sup>世宗{{0}}<br>'''[[世宗 (金)|完顔烏禄]]'''}} |

|||

{{familytree | |:| | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | |:| | |KE | | | | | | L02 | | L01 |L01=<sup>(7)</sup>衛紹王{{0}}<br>'''[[衛紹王|完顔果繩]]'''|L02=<sup>(追)</sup>顕宗{{0}}<br>[[完顔允恭|完顔胡土瓦]]|KE=皇太子<br>[[完顔光英]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | }} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | M02 | | M01 | |JK |M01=<sup>(6)</sup>章宗{{0}}<br>'''[[章宗 (金)|完顔麻達葛]]'''|M02=<sup>(8)</sup>宣宗{{0}}<br>'''[[宣宗 (金)|完顔吾睹補]]'''|JK=梁王<br>[[完顔従恪]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | |!| | | | | | | | | | }} |

|||

{{familytree | N02 | | | | | | N01 | | | | | | | | |N01=<sup>(9)</sup>哀宗{{0}}<br>'''[[哀宗 (金)|完顔寧甲速]]'''|N02=<sup>(10)</sup>末帝{{0}}<br>'''[[末帝 (金)|完顔呼敦]]'''}} |

|||

{{familytree/end}} |

|||

太字は皇帝、数字は即位順、括弧は追尊された人物の廟号。 |

|||

== 政治 == |

== 政治 == |

||

=== 勃極烈(ボギレ)制と三省制 === |

|||

王朝の創建当初、政治機構は女真式のものがとられた。金には建国以前から[[勃極烈]](ボギレ)と呼ばれる君長層がおり、阿骨打は皇帝に即位する以前、その筆頭として都勃極烈を称していた。金の建国後、勃極烈制度が整備され、4段階のランクにわけられた勃極烈に皇帝の兄弟や部族の有力者が任ぜられ、合議制によって金の政治を議した。 |

|||

王朝の創建当初、政治機構は女真式のものがとられた<ref name="kakkokushi206" />。金には建国以前から[[勃極烈]](ボギレ)と呼ばれる君長層がおり<ref name="umemura420" />、阿骨打は皇帝に即位する以前、その君長の筆頭として都勃極烈(トボギレ)を称していた<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi228" />。金の建国後の[[1121年]]以降、諳班(あんばん、「大なる」の意)、国論忽魯(こつろ、グルンフル、国務総理)、国論阿買(あばい、国務第一)、国論昃(しょく、国務第二)、国論移賚(いらい、国務第三)および迭(てつ、副)という6人のボギレによって運営された<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi230" /><ref name="2kawachi44" />。ボギレは、このように一応のランク分けがなされていたが、あくまでも法制上のことであり、現実には大きな身分的隔たりをともなうものではなく、全体で諮問、行政、司法などの機能を備えた金国最高の政務執行機関であった<ref name="kotobank" /><ref name="2kawachi44" />。6名のうち国論忽魯(グルンフル)ボギレの{{仮リンク|撒改|zh|完顏撒改}}はアクダと国家を二分し、その一半を担うほどの豪族であった<ref name="kotobank" /><ref name="2kawachi44" />。ボギレの職掌や数には変動もあったが、だいたいにおいて数人のボギレが中央の政務を分掌していた<ref name="2kawachi44" /><ref name="umemura420" />。ボギレは主に皇帝の兄弟や部族の有力者が任ぜられ、国政の定める議事は全ボギレ各員の[[合議制]]によって金の政治を決定される慣行だったので、皇帝が独裁権をふるう余地は少なかった<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi230" /><ref name="2kawachi44" /><ref name="umemura420" />。 |

|||

[[ |

太宗ウキマイの[[1126年]]に新たな占領地となった華北の一部で中華式の三省制([[中書省]]、[[門下省]]、[[尚書省]])が導入されたがボギレ制も依然のこっていた<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi232" />。三省の運営には燕京出身の漢人官僚が採用され、[[科挙]]も実施された<ref name="kotobank" />。こうしてウキマイの時代には、女真人統治にはボギレ制、漢人統治には三省制の二重体制がしかれた<ref name="kotobank" />。熙宗が即位した[[1135年]]にはボギレ制が廃され、全面的に三省制に切り替わったが、三省を統領する役職として領三省事が設けられた<ref name="kotobank" />。宰相格であった領三省事にはそれまでボギレであった宗室の一族や有力者が任命された<ref name="kotobank" />。煕宗の時代は女真の旧慣は払拭されておらず、金が中国的専制国家に成長する過渡期であったといえる<ref name="kotobank" />。熙宗や海陵王はいずれも一族・重臣によって廃位されたが、これは彼らが有力者を無視して強引に皇帝の独裁権をふるおうとしたため、これに反発する形でなされたという側面がある<ref name="saeki297" />。 |

||

=== 猛安(ミンガン)・謀克(ムクン)制 === |

|||

また、一般の女真人は猛安(ミンガン)と謀克(ムケ)の二段階の組織構造をもった集団に編成された。[[猛安・謀克]]は民生制度であると同時に軍事制度であり、猛安と謀克の組織を通じて徴募された女真人の武力が金の領土拡大に大きな役割を果たした。金が北中国を占領すると女真人は集団的に原住地から引き離されて中国各地に屯田させられ、猛安は部族単位から地方単位に再編成された。 |

|||

{{see also|猛安・謀克}} |

|||

一般の女真人は猛安(ミンガン)と謀克(ムクン)の二段階の組織構造をもった集団に編成された<ref name="kakkokushi206" /><ref name="umemura420" />。[[猛安・謀克]]は民生制度であると同時に軍事制度であり、猛安と謀克の組織を通じて徴募された女真人の武力が金の領土拡大に大きな役割を果たした<ref name="umemura420" />。太祖アクダは即位前、女真の旧慣にしたがって300戸を1謀克(ムクン)に組織し、それが10集まって1猛安(ミンガン)とした<ref name="kotobank" /><ref name="kakkokushi206" /><ref name="miyawaki62" /><ref name="kawachi230" /><ref name="umemura420" />。ムクンとは女真語で「族」「郷里」の意味であり、そのリーダーもムクン(族長、里長)と称し、ミンガンは「千」の意味で、そのリーダーもミンガン(千戸長)と称した<ref name="miyawaki62" /><ref name="kawachi230" /><ref name="umemura420" />。軍事組織としてこれをみれば、300家族から武器・食糧をみずから携帯した100人の兵がムクン軍として徴兵され、さらにその10倍の組織から千人隊が組織される<ref name="umemura420" />。これが同時に新しい行政組織となった<ref name="kotobank" /><ref name="kawachi230" /><ref name="umemura420" />。ここに編入されたジュシェン人たちは、戦闘のないときには、狩猟や牧畜、農耕といった日常的な生業を営んでいる<ref name="umemura420" />。これは、徴兵の面でも地域支配の上でも効率的な仕組みであった<ref name="umemura420" />。金が成立すると、各地のジュシェン人たちが金に帰属したが、アクダはその首長を、勢力の大小にしたがいミンガンやムクンに任命した<ref name="kawachi230" />。アクダの統治は万事おおまかであり、[[劉邦]]時代の[[漢]]に似ているといわれる<ref name="kawachi230" />。しかし、この組織は単なる氏族集団の寄せ集めではなかったので、ジュシェン人が遼を倒し、さらに華北へ進出する際の基盤となった<ref name="umemura420" />。金が華北を占領するとジュシェン人は集団的に原住地から引き離されて中国各地に屯田させられ、猛安(ミンガン)は氏族単位から地方単位に再編成された。猛安・謀克制は、華北進出前のジュシェン人、キタン人、[[渤海 (国)|渤海]]人、漢人にも適用された<ref name="kotobank" /><ref name="umemura420" />。ミンガン・ムクンの上位の地方行政機関としては10の路が置かれ、都統、軍帥、世襲万戸などが統治した<ref name="kotobank" />。 |

|||

世宗から章宗の治世にかけて南宋との戦争が止み平和が長期化すると |

ジュシェン進出後の漢地では[[都市]]を把握し、定着農耕民の土地を掌握する観点から中華風の[[州県制]]が採用され、猛安・謀克制はもっぱらジュシェン人とキタン人の軍人のみを組織する制度へと変わっていった<ref name="umemura420" />。世宗から章宗の治世にかけて南宋との戦争が止み平和が長期化すると、ジュシェン人の気風が形骸化し、経済的な没落が進んだ。また、漢人に取り囲まれて居住しているため文化面での漢化が進み、ジュシェン人の組織力はゆるんでいった<ref name="umemura423" />。 |

||

=== 複都制 === |

=== 複都制 === |

||

遼の[[複都制]](五京制)を継承 |

金は遼の[[複都制]](五京制)を継承した<ref name="mitamura160" />。[[1138年]]([[天眷]]元年)、会寧府を「上京会寧府」とし、遼の「上京臨潢府」を「北京臨潢府」に改称、[[北宋]]の首都であった[[開封府|開封]]を「汴京開封府」として、七京とした。 [[1150年]]([[天徳 (金)|天徳]]2年)、臨潢府から京号を除いた。[[1153年]](天徳5年)、会寧府から燕京に遷都、会寧府の京号を除き、「南京析津府」を「中都大興府」に改称した<ref name="mitamura160" />。これにともない、「中京大定府」を「北京大定府」に改称、また、「汴京開封府」を「南京開封府」に改称して五京とした。[[1173年]]([[大定 (金)|大定]]13年)、会寧府を再び「上京会寧府」に戻し、以降、滅亡まで六京制を採用した。 |

||

*[[上京会寧府]](現在の[[黒竜江省]][[ハルビン市]][[阿城区]]白城) |

*[[上京会寧府]](現在の[[黒竜江省]][[ハルビン市]][[阿城区]]白城) |

||

*[[臨潢府|北京臨潢府]](現在の[[バイリン左旗]]南波羅城。遼の上京臨潢府を継承、1150年京号を除 |

*[[臨潢府|北京臨潢府]](現在の[[内モンゴル自治区]][[バイリン左旗]]南波羅城。遼の上京臨潢府を継承、1150年に京号を除いた) |

||

*[[遼陽府|東京遼陽府]](現在の[[遼陽市]]。遼の京を継承) |

*[[遼陽府|東京遼陽府]](現在の[[遼寧省]][[遼陽市]]。遼の東京遼陽府を継承) |

||

*[[大定府|北京大定府]](現在の[[赤峰市]]の南、[[河北省]]との境あたり。遼の中京大定府を継承) |

*[[大定府|北京大定府]](現在の内モンゴル自治区[[赤峰市]]の南、[[河北省]]との境あたり。遼の中京大定府を継承) |

||

*[[中都大興府]](現在の[[北京市]]。遼の南京析津府を継承) |

*[[中都大興府]](現在の[[北京市]]。遼の南京析津府を継承) |

||

*[[西京大同府]](現在の[[大同市]]。遼の京を継承) |

*[[西京大同府]](現在の[[山西省]][[大同市]]。遼の西京大同府を継承) |

||

*[[南京開封府]](現在の[[開封市]]) |

*[[南京開封府]](現在の[[河南省]][[開封市]]。北宋の首都であった) |

||

=== 行政区画 === |

=== 行政区画 === |

||

[[ |

[[ファイル:金.PNG|thumb|450px|right|金朝の各府]] |

||

金では19の路に分け、その下に[[府]]([[州]])、その下に[[県]]を置いた。 |

金では当初10、最終的には19の路に分け、その下に[[府]]([[州]])、その下に[[県]]を置いた。 |

||

{{div col|colwidth=10em}} |

{{div col|colwidth=10em}} |

||

| 162行目: | 339行目: | ||

{{div col end}} |

{{div col end}} |

||

{{-}} |

{{-}} |

||

== 文化 == |

== 文化 == |

||

=== 言語・文字 === |

|||

[[陶磁器]]の生産については、[[鈞窯]]の濃い赤紫色の澱青釉や紫紅釉と呼ばれる[[釉薬]]のかけられた[[瓶子]]や[[盤]]の優品が作られた。[[定窯]]の[[白磁]]も引き続き生産され続け、優れたものが多く見られる。 |

|||

{{see also|女真語|女真文字}} |

|||

[[ファイル:Bushell Juchen 21.svg|200px|right|thumb|女真文字「明王慎德、四夷咸賓」の印]] |

|||

[[ファイル:山西省忻州市忻府區韓岩村元好問墓的元好問銅像.jpg|200px|right|thumb|[[元好問]]銅像(山西省[[忻州市]])]] |

|||

ジュシェン人の言語[[女真語]]は、[[アルタイ諸語|アルタイ語系]]の[[ツングース語族|ツングース・満洲語]]のひとつである<ref name="ikegami158">[[#池上|池上(1989)pp.158-159]]</ref>。12世紀に金が建国され、中国内地北部に進出したのにともない、分布が拡大した<ref name="ikegami158" />。金はモンゴルによって滅ぼされたが、女真語は[[明]]代まで引き続き話された<ref name="ikegami158" />。その言語は、満洲語と姉妹語関係にあったというよりは、むしろ[[方言]]的関係にあって、広義の満洲語のなかに没していったものと考えられる<ref name="ikegami158" /><ref name="umemura464">[[#梅村|梅村(2008)pp.464-465]]</ref>。 |

|||

ジュシェン(女真)は、ツングース系の人びとのなかでは最も早く文字を作成した民族であるが、そこではキタン人(モンゴル系)の[[契丹文字]]からの刺激をおおいに受けている<ref name="umemura464" />。契丹文字は、残っている資料の絶対量が圧倒的に少なく、他文字・他言語との対訳という手がかりにも乏しいため、世界中の言語学者や歴史学者の努力にもかかわらず、いまだ充分な解読には至っていない<ref name="umemura456">[[#梅村|梅村(2008)pp.456-460]]</ref>。契丹大字が漢字と同じ[[表意文字]]、契丹小字が[[表音文字]]であることは判明しており、[[女真文字]]の創成にも影響をあたえた<ref name="umemura460">[[#梅村|梅村(2008)pp.460-464]]</ref>。また、金朝においてもキタン人と漢人の翻訳官が採用されており、女真文字は契丹文字と漢字とに翻訳されていた<ref name="umemura460" />。[[1191年]]、世宗の国粋主義的政策のなかで、[[公文書]]における契丹文字の使用が廃止された<ref name="umemura460" />。 |

|||

文学では、宋代に発生した雑劇を継承し、[[元曲]]の祖形となった「院本」や「諸宮調」と呼ばれる一種の古典劇がつくられた。代表的なものは薫解元の「[[西廂記]]諸宮調」などが挙げられる。また[[詞]]人に[[元好問]]がいる。 |

|||

当初、文字を持たなかったジュシェン人であったが、金朝創始者のアクダの時代にはキタン、宋それぞれが新興ジュシェンとさかんに交渉をおこなっており、キタンとの交渉に際しては文書を契丹文字に直していた<ref name="umemura464" />。ジュシェンの人びと、ことに熟女真と称されていた人びとはまず契丹文字を習い知っていたのである<ref name="umemura464" />。こうした情勢のなかで、アクダは契丹文字・漢字に通じていた同族の希尹と葉魯に女真大字をつくらせ、[[1119年]]8月に完成させた<ref name="umemura465" />。3代熙宗の[[1138年]]、女真小字が創案され、[[1145年]]からは大字とならんで使用された<ref name="umemura465" />。大小の文字の違いは充分に説明されていないが、女真大字は漢字をなぞった表意文字、小字は[[音節]]をあらわす表音文字であり、表意文字だけで書く方法、表音文字だけで書く方法、[[語幹]]としての表意文字に[[接尾辞|接尾]]の表音文字をともなう方法があった<ref name="umemura465" />。小字の使用法は[[日本語]]表記における[[仮名 (文字)|仮名文字]]に似ている<ref name="umemura465" />。漢字と同様、上から下に縦書きし、行は右から左へ進んだ<ref name="umemura465" />。[[金石文]]の発見や[[辞典|辞書]]『華夷訳語』に収録された「女真館訳語」における対訳単語集・文例集によって女真文字の体系は、ほぼ解明されつつある<ref name="umemura464" />。13世紀に入り、モンゴル軍が華北に侵攻しても、減ったとはいえ女真語の学校は残っていた<ref name="umemura465" />。金の滅亡後の華北には契丹文字・女真文字を使う人はいなくなったが満洲・朝鮮の地域では廃絶されていなかった<ref name="umemura465" />。[[1407年]]に設置された[[明|明朝]]の[[翻訳]]機関・[[通訳]]養成機関のなかにも女真館があったが、[[1445年]]には[[モンゴル文字]]に切り替わり、以後は女真人による女真文字はまったく使われなくなった<ref name="umemura465" />。 |

|||

書画では、皇帝である章宗が北宋の徽宗風の作品を残した。 |

|||

== |

=== 文学・歴史 === |

||

文学では、宋代に発生した[[雑劇]]を継承し、[[元曲]]の祖形となった「院本」や「諸宮調」と呼ばれる一種の古典劇がつくられた。代表的なものとして、金朝に仕えた{{仮リンク|董解元|zh|董解元}}による[[語りもの]]文学『[[西廂記]]諸宮調』がある<ref name="dong">{{kotobank|董西廂}}</ref>。元曲の『西廂記』と区別するため、作者の名をとって通常『董西廂』と称される<ref name="dong" />。 |

|||

順に廟号または諡号(廃帝は王号)、女真名、中国名、在位年、続柄を示す。 |

|||

# [[阿骨打|太祖]](阿骨打=アクダ、完顔旻 [[1115年]] - [[1123年]])世祖・[[劾里鉢]]=ガリベチの次子。 |

|||

# [[呉乞買|太宗]](呉乞買=ウキマイ、完顔晟 1123年 - [[1135年]])劾里鉢の四子。太祖の末弟。 |

|||

# [[熙宗 (金)|熙宗]](合剌=ホラ、完顔亶 1135年 - [[1149年]])太祖の嫡子[[繩果]]=ジェンガ(徽宗/完顔宗峻)の長子。 |

|||

# [[海陵王|海陵煬王]](迪古乃=テクナイ、完顔亮 1149年 - [[1161年]])太祖の庶長子[[斡本]]=オベン(完顔宗幹)の次子。 |

|||

# [[世宗 (金)|世宗]](烏禄=ウル、完顔雍・褎 1161年 - [[1189年]])太祖の庶子[[訛里朶]]=オリド(睿宗/完顔宗堯)の嫡子。 |

|||

# [[章宗 (金)|章宗]](麻達葛=マダガ、完顔璟 1189年 - [[1208年]])世宗の次子[[完顔允恭|胡土瓦]]=クトゥハ(顕宗/宣孝太子・完顔允恭)の次子。 |

|||

# [[衛紹王]](果繩=ガジェン、完顔永済・允済 1208年 - [[1213年]])世宗の七子。章宗の叔父。 |

|||

# [[宣宗 (金)|宣宗]](吾睹補=ウトゥプ、完顔珣 1213年 - [[1223年]])胡土瓦(完顔允恭)の庶長子。章宗の異母兄。 |

|||

# [[哀宗 (金)|哀宗]](寧甲速=ニンキャス、完顔守緒・守礼 1223年 - [[1234年]])宣宗の三子。別称:義宗。 |

|||

# [[末帝 (金)|末帝]](呼敦=ホトン、完顔承麟 1234年)劾里鉢の末裔。 |

|||

[[詩人]]では金朝の地方官を歴任した[[元好問]]が有名で、金朝滅亡時の悲憤慷慨の[[詞]]は「喪乱詩」として著名である<ref name="yuan">{{kotobank|元好問}}</ref>。その詩風は[[陶淵明]]、[[杜甫]]、[[蘇軾]]、[[黄庭堅]]、とりわけ杜甫の詩に学び、重厚にして風格が高く、中国詩の正統を受け継ぐとともに、新分野を開拓したと評される金代随一の詩人であった<ref name="kakkokushi219" /><ref name="yuan" />。元好問の著『中州集』は金代文学の粋を集めたものとして高く評価される<ref name="kakkokushi219" />。また、金史の撰述を企図して各地を歴遊し、モンゴル支配下で滅びゆく金朝の事跡や文化の保持を試みた<ref name="yuan" />。各地から収集した[[史料]]は未完に終わったが、元代末葉に編纂された『金史』は彼の草稿によるところが大きいとされる<ref name="yuan" />。 |

|||

=== 系図 === |

|||

{{familytree/start|style=font-size:80%;}} |

|||

{{familytree | | | | | | | | | G01 | | | | | | | | |G01=[[烏古廼]]<br>(景祖) }} |

|||

{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | | | | | | | | | H01 | | H02 | | H03 |H01=[[劾里鉢]]<br>(世祖)|H02=[[頗剌淑]]<br>(粛宗)|H03=[[完顔盈歌|盈歌]]<br>(穆宗) }} |

|||

{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | |:| | | I03 | | I01 | | | | | | I02 |I01=<sup>(1)</sup>太祖{{0}}<br>'''[[阿骨打|完顔阿骨打]]'''|I02=<sup>(2)</sup>太宗{{0}}<br>'''[[呉乞買|完顔呉乞買]]'''|I03=<sup>(追)</sup>康宗{{0}}<br>[[烏雅束|完顔烏雅束]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | }} |

|||

{{familytree | |:| | | J01 | | J02 | | J03 | | | | |J01=<sup>(追)</sup>徳宗{{0}}<br>[[斡本|完顔斡本]]|J02=<sup>(追)</sup>徽宗{{0}}<br>[[繩果|完顔繩果]]|J03=<sup>(追)</sup>睿宗{{0}}<br>[[訛里朶|完顔訛里朶]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | |!| | | |!| | | |!| | | | | | }} |

|||

{{familytree | |:| | | K02 | | K01 | | K03 | | | | |K01=<sup>(3)</sup>熙宗{{0}}<br>'''[[熙宗 (金)|完顔合剌]]'''|K02=<sup>(4)</sup>海陵王{{0}}<br>'''[[海陵王|完顔迪古乃]]'''|K03=<sup>(5)</sup>世宗{{0}}<br>'''[[世宗 (金)|完顔烏禄]]'''}} |

|||

{{familytree | |:| | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| | }} |

|||

{{familytree | |:| | |KE | | | | | | L02 | | L01 |L01=<sup>(7)</sup>衛紹王{{0}}<br>'''[[衛紹王|完顔果繩]]'''|L02=<sup>(追)</sup>顕宗{{0}}<br>[[完顔允恭|完顔胡土瓦]]|KE=皇太子<br>[[完顔光英]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | }} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | M02 | | M01 | |JK |M01=<sup>(6)</sup>章宗{{0}}<br>'''[[章宗 (金)|完顔麻達葛]]'''|M02=<sup>(8)</sup>宣宗{{0}}<br>'''[[宣宗 (金)|完顔吾睹補]]'''|JK=梁王<br>[[完顔従恪]]}} |

|||

{{familytree | |:| | | | | | | |!| | | | | | | | | | }} |

|||

{{familytree | N02 | | | | | | N01 | | | | | | | | |N01=<sup>(9)</sup>哀宗{{0}}<br>'''[[哀宗 (金)|完顔寧甲速]]'''|N02=<sup>(10)</sup>末帝{{0}}<br>'''[[末帝 (金)|完顔呼敦]]'''}} |

|||

{{familytree/end}} |

|||

太字は皇帝、数字は即位順、括弧は追尊された人物の廟号。 |

|||

詩人として他に、後述する[[王庭筠]]がおり、七言の長編を得意とし、文集40巻などの著書がある<ref name="wang">{{kotobank|王庭筠}}</ref>。 |

|||

== 金の年号 == |

|||

=== 宗教 === |

|||

{{see also|全真教}} |

|||

[[ファイル:Changchun-Temple-Master-and-disciples-painting-0316.jpg|300px|right|thumb|[[全真教]]の開祖[[王重陽]]と七真人]] |

|||

中国の歴代王朝によって保護されてきた[[道教]]は、しだいに宗教的な清純さを失って迷信的要素が色濃くなり、腐敗も進んだ<ref name="saeki306">[[#佐伯|佐伯(1975)pp.306-307]]</ref>。金代にこうした道教に革新の気風を呼び起こしたのが[[王重陽]]であった<ref name="saeki306" />。彼は華北が金に占領された12世紀中葉、[[山東省]]において、厳しい[[修行]]生活を唱えて新道教を開いた<ref name="saeki306" />。これが[[全真教]]であり、第二祖の{{仮リンク|馬丹陽|zh|馬鈺}}が教団組織を固めた<ref name="saeki306" />。ただし、この流れは宋代からの三教融合の傾向を引き継いだものでもあった<ref name="kakkokushi219" />。当時まだ若かった[[丘長春|長春真人]](邱処機)が教主になると全真教はいっそう発展し<ref name="saeki306" />、江南の[[正一教]]と道教界を二分する勢力となった。長春真人はのちにチンギス・カンの招きを受けて西征途上のチンギスと[[ヒンドゥークシュ山脈]]の南で会見し、その信任を受けるようになると教勢はさらに拡大し、華北における道教の主流として大勢力を確立した<ref name="saeki306" />。 |

|||

=== 建築 === |

|||

金代の代表的な建築としては仏教に帰依した熙宗が[[皇統 (金)|皇統]]3年([[1143年]])に造営を命じた朔県(現、[[山西省]][[朔州市]])の[[崇福寺 (朔州市)|崇福寺]]弥陀堂が有名であり、[[中華人民共和国全国重点文物保護単位]]に指定されている。[[山西省]][[大同市]]の[[善化寺]]は遼代から金代にかけて建造された建物を含んでいるが、そのうち、三聖殿は普賢閣や大雄宝殿とは細部の手法が明らかに異なり、[[天会 (金)|天会]]6年([[1128年]])以降の建造と考えられる<ref name="kokenchiku111">[[#古建築|『中国の古建築』(1980)p.111]]</ref>。同じ大同の[[上華厳寺]]は遼代に創建されたものの、その後の兵火で焼失し、金の[[天眷]]3年([[1140年]])に再建された<ref name="kokenchiku102">[[#古建築|『中国の古建築』(1980)pp.102-105]]</ref>。この寺の建物の多くは再び被災したが、大雄宝殿は金代建築の名残をとどめている<ref name="kokenchiku102" />。「中国十大名寺」の1つと称される[[河北省]][[正定県]]の{{仮リンク|隆興寺 (河北省)|zh|隆興寺|label=隆興寺}}の伽藍もまた、金代に整えられた<ref name="kokenchiku106">[[#古建築|『中国の古建築』(1980)pp.106-107]]</ref>。[[北京市]]の広安門外に位置する{{仮リンク|天寧寺 (北京市)|zh|天宁寺 (北京)|label=天寧寺}}の塔は、12世紀前葉のものと考えられ、類例は中国東北部に多くみられる<ref name="kokenchiku120">[[#古建築|『中国の古建築』(1980)pp.120-129]]</ref>。似た形式では[[1175年]]建造の[[河南省]][[洛陽市]]の[[白馬寺 (洛陽)|白馬寺]]の塔がある<ref name="kokenchiku120" />。[[臨済宗|臨済禅]]発祥の寺として知られる河北省正定県の[[臨済寺 (河北省)|臨済寺]]では、世宗が[[1183年]]に澄霊塔および寺院[[伽藍]]の修復を命じており、現存する澄霊塔には、遼・金代の典型的な様式がみられる。 |

|||

それ以外で著名なものに、 |

|||

* [[佛光寺 (山西省)|佛光寺]]文殊殿(山西省大同市、1137年) |

|||

* [[平遥文廟]]大成殿(山西省[[平遥県]]、1163年) |

|||

* {{仮リンク|晋祠|zh|晋祠}}聖母殿・献殿(山西省[[太原市]]、1168年) |

|||

* [[浄土寺 (山西省)|浄土寺]]大殿(山西省[[応県]]、1184年) |

|||

などがある<ref name="kokenchiku209">[[#古建築|『中国の古建築』(1980)p.209]]</ref>。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="金代建築"> |

|||

ファイル:朔州崇福寺.jpg|崇福寺弥陀殿(山西省朔州市) |

|||

ファイル:Datong Shanhua Si 2013.08.29 12-28-45.jpg|善化寺三聖殿(大同市) |

|||

ファイル:Datong Huayan Si 2013.08.29 08-27-51.jpg|上華厳寺大雄宝殿(大同市) |

|||

ファイル:Foguang Temple 3.JPG|佛光寺文殊堂(大同市) |

|||

ファイル:Jing Tu Temple in Yingxian 2011-07.JPG|浄土寺大雄宝殿(山西省応県) |

|||

ファイル:People's Republic of China Beijing Tianningsi Tianing Temple David McBride Photography-0045 03.jpg|天寧寺舎利塔(北京市) |

|||

ファイル:洛阳白马寺齐云塔.jpg|白馬寺斉雲塔(洛陽市) |

|||

ファイル:Chenglingpagodazhengding.jpg|臨済寺澄霊塔(河北省正定県) |

|||

ファイル:Pingyao Wenmiao 2013.08.25 10-26-03.jpg|平遥文廟大成殿(山西省平遥県) |

|||

ファイル:Goddess Temple Jinsi.JPG|晋祠聖母殿(太原市) |

|||

</gallery> |

|||

=== 美術・工芸・書画 === |

|||

{{see also|中国の陶磁器|中国の書道史}} |

|||

[[陶磁器]]の生産については、[[鈞窯]]の濃い赤紫色の澱青釉や紫紅釉と呼ばれる[[釉薬]]のかけられた[[瓶子]]や[[盤]]の優品が作られた。[[河北省]][[曲陽県]]にあった[[定窯]]の[[白磁]]も引き続き生産され、優れたものが多く見られる。北宋後期から金代にかけては型押しで施文した印花装飾がおこなわれた<ref name="yuba44">[[#弓場|弓場(1999)pp.44-50]]</ref>。定窯白磁は華北の[[磁器]]生産に大きな影響をあたえ、中原から東北・内蒙古にかけて数多くの模倣を生み出した<ref name="yuba44" />。また、最大の民窯であった[[磁州|磁州窯]]で中国陶磁史上初めて上絵付けによる五彩(色絵)が作られたのも金代のことといわれる。磁州窯系では、とりわけ[[陶枕]]において絵画的意匠がさかんに取り入れられている<ref name="yuba44" />。 |

|||

書画では、金皇帝の章宗が文人として傑出した存在であり<ref name="kakkokushi219" />、北宋の徽宗風の[[痩金体]]による書を能くした<ref name="meikan97">[[#名鑑|『中国書人名鑑』(2007)p.97]]</ref>。作品に「伝顧愷之女史箴図鑑」の女史箴がある<ref name="meikan97" />。章宗は、党懐英、王庭筠、{{仮リンク|趙秉文|zh|趙秉文}}などの文人を重用して文化振興に努めた<ref name="meikan97" />。[[熊岳県|熊岳]](現、[[遼寧省]][[蓋州市]])出身の王庭筠は漢民族ではなく、渤海人ともいわれる<ref name="meikan96">[[#名鑑|『中国書人名鑑』(2007)p.96]]</ref>。王庭筠は詩文書画を能くし、その才能を愛した章宗によって翰林修撰に取り立てられ、宮中の書画の品評にもあたった<ref name="wang" /><ref name="meikan96" />。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="200px" perrow="6" caption="金代美術"> |

|||

ファイル:Kin Dynasty (1115-1234) fresco in Ch'ung-fu Temple, Shuo-chou 15.jpg|金代の崇福寺壁画 |

|||

ファイル:Zhang-Gui-Shen-gui-tu.jpg|張珪『神亀図』(1156-1161) |

|||

ファイル:文姬歸漢圖.jpg|張瑀『文姫帰漢図』(1200年頃):女真族のファッションで描かれた[[蔡琰|蔡文姫]](才色兼備で有名な古代中国の女性) |

|||

ファイル:Wood Bodhisattva 2.jpg|金代菩薩漆金彩木像([[上海博物館]]) |

|||

ファイル:Guanyin, AK-MAK-84.jpg|金代[[観音菩薩]]木像([[アムステルダム国立美術館]]) |

|||

ファイル:Jin (1115-1234 AD) White glaze Ewer decorated with floral motif.jpg|金代白磁水注 |

|||

ファイル:Ding ware ewer, China, Jin dynasty, 1115-1234, glazed porcellanous ware - Royal Ontario Museum - DSC04246.JPG|金代白磁(定窯) |

|||

ファイル:Jin Dynasty tiger-shaped pillow.jpg|金代の白地鉄絵褐彩虎形陶枕(磁州窯) |

|||

ファイル:Jin dynasty double fish mirror.jpg|金代の双魚文銅鏡 |

|||

ファイル:Jin gold plates.JPG|金代の黄金製品 |

|||

ファイル:Jade ornament grapes jin dynasty shanghai museum 2004 07 22.jpg|金代の翡翠装飾 |

|||

</gallery> |

|||

== 金の元号 == |

|||

# [[収国]]([[1115年]] - [[1116年]]) |

# [[収国]]([[1115年]] - [[1116年]]) |

||

# [[天輔 (金)|天輔]]([[1117年]] - [[1123年]]) |

# [[天輔 (金)|天輔]]([[1117年]] - [[1123年]]) |

||

| 224行目: | 428行目: | ||

# [[開興]]([[1232年]]) |

# [[開興]]([[1232年]]) |

||

# [[天興 (金)|天興]](1232年 - [[1234年]]) |

# [[天興 (金)|天興]](1232年 - [[1234年]]) |

||

== 金の出自をめぐる論争 == |

|||

『[[松漠紀聞]]』『[[満洲源流考]]』などのいくつかの[[中国]][[史料]]には、[[女真]][[完顔氏|完顔部]]の[[先祖]]であり、金の始祖である[[函普]]が「[[新羅|新羅人]]」あるいは「[[高麗]]より来た」と記録されている。これを根拠に[[大韓民国|韓国]]・[[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]では「金は[[朝鮮民族]]の国家」という主張がある<ref>{{Cite news|url=http://japanese.donga.com/List/3/all/27/292170/1|title=韓・日・モンゴルの共通のルーツは「ジュシン族」|newspaper=[[東亜日報]]|publisher=|date=2006-03-14|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161130075135/http://japanese.donga.com/List/3/all/27/292170/1|archivedate=2016-11-30}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/01/23/2016012300446.html|title=【寄稿】「水」で見る北京・東京・ソウルの歴史|newspaper=[[朝鮮日報]]|publisher=|date=2016-01-24|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160126045005/http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/01/23/2016012300446.html|archivedate=2016-01-26}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/01/23/2016012300446_2.html|title=【寄稿】「水」で見る北京・東京・ソウルの歴史|newspaper=[[朝鮮日報]]|publisher=|date=2016-01-24|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160126045010/http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/01/23/2016012300446_2.html|archivedate=2016-01-26}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=79900|title=「金、清、韓国史に編入を」…東北工程対応策提案|newspaper=[[中央日報]]|publisher=|date=2006-09-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131005155738/http://japanese.joins.com/article/900/79900.html?sectcode=&servcode=|archivedate=2013-10-05 }}</ref><ref>{{Cite news |author= |url=http://www.kbs.co.kr/1tv/sisa/historyspecial/view/vod/1605745_30885.html |title=특별기획 만주대탐사 2부작 2부 금나라를 세운 아골타, 신라의 후예였다! |newspaper=[[韓国放送公社]]|publisher=|date=2009-09-05|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091109220105/http://www.kbs.co.kr/1tv/sisa/historyspecial/view/vod/1605745_30885.html|archivedate=2009-11-09}}</ref><ref>{{Cite news|author=|date=2021-11-23|title=“12세기 여진족의 金나라 시조는 신라계 고려인”|publisher=|newspaper=[[朝鮮日報]]|url=https://www.chosun.com/culture-life/relion-academia/2021/11/23/G7CBC3QEQ5HNLGJTHD2NDSXXHY/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220225105335/https://www.chosun.com/culture-life/relion-academia/2021/11/23/G7CBC3QEQ5HNLGJTHD2NDSXXHY/|archivedate=2022-02-25}}</ref>。しかしながら、史料解釈に問題があり、[[中華人民共和国|中国]]・[[日本]]などから批判されている。{{Main|函普}} |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{Reflist|group=注釈|3}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite book|和書|author=石橋崇雄|authorlink=石橋崇雄|year=2000|month=1|title=大清帝国|publisher=[[講談社]]|series=講談社選書メチエ|isbn=4-06-258174-4|ref=石橋}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=梅村坦|authorlink=梅村坦|year=2008|month=6|chapter=第2部 中央ユーラシアのエネルギー|title=世界の歴史7 宋と中央ユーラシア|publisher=[[中央公論新社]]|series=中公文庫|isbn=978-4-12-204997-0|ref=梅村}} |

|||

* {{Cite book|和書|author1=[[岡田英弘]]|author2=[[神田勝夫|神田信夫]]|author3=松村潤|year=2006|month=5|title=紫禁城の栄光|publisher=講談社|series=[[講談社学術文庫]]|isbn=4-06-159784-1}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=松村潤|authorlink=松村潤|year=2006|chapter=第7章 大元伝国の璽|title=紫禁城の栄光|publisher=講談社|ref=松村}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[尾形勇]]・[[岸本美緒]]|year=1998|month=6|title=中国史|series=新版 世界各国史3|publisher=[[山川出版社]]|isbn=978-4-634-41330-6}} |

|||

** {{Cite book|和書|author1=宮澤知之|authorlink1=宮澤知之|author2=杉山正明|authorlink2=杉山正明|chapter=第4章 東アジア世界の変容|editor=尾形・岸本|year=1998|title=中国史|series=新版 世界各国史3|publisher=山川出版社|ref=宮澤杉山}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=河内良弘|authorlink=河内良弘|year=1970|month=2|chapter=内陸アジア世界の展開I 2 金王朝の成立とその国家構造|title=岩波講座 世界歴史9 中世3|publisher=[[岩波書店]]|ref=河内2}} |

|||

* {{Cite book|和書|author1=岸本美緒|author2=宮嶋博史|authorlink2=宮嶋博史|year=2008|month=9|title=世界の歴史12 明清と李朝の時代|publisher=中央公論新社|series=中公文庫|isbn=978-4-12-205054-9}} |

|||

** {{Cite book|和書|author1=岸本美緒|author2=宮嶋博史|year=2008|chapter=5章 華夷変態|title=世界の歴史12 明清と李朝の時代|publisher=中央公論新社|ref=岸本宮嶋}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=佐伯富|authorlink=佐伯富|editor=[[宮崎市定]]|year=1975|month=1|chapter=金国の侵入/宋の南渡|title=世界の歴史6 宋と元|series=中公文庫|publisher=[[中央公論社]]|ref=佐伯}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=杉山正明|year=2008|month=8|chapter=第1部 はるかなる大モンゴル帝国|title=世界の歴史9 大モンゴルの時代|publisher=中央公論新社|series=中公文庫|isbn=978-4-12-205044-0|ref=杉山}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[鈴木洋悦]]・[[弓野隆之]]・[[菅野智明]]|year=2007|month=9|title=中国書人名鑑|publisher=[[二玄社]]|isbn=978-4-544-01078-7|ref=名鑑}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[長谷部楽爾]]|year=1999|month=5|title=【カラー版】世界やきもの史|publisher=[[美術出版社]]|isbn=4-568-40049-X}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=弓場紀知|authorlink=弓場紀知|chapter=第4章 中国の陶磁II|editor=長谷部|year=1999|title=【カラー版】世界やきもの史|publisher=美術出版社|ref=弓場}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[三上次男]]・[[神田信夫]]|year=1989|month=9|title=東北アジアの民族と歴史|series=民族の世界史3|publisher=山川出版社|isbn=4-634-44030-X}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=池上二良|authorlink=池上二良|chapter=第1部第III章2 東北アジアの言語分布の変遷|editor=三上・神田|year=1989|title=東北アジアの民族と歴史|series=民族の世界史3|publisher=山川出版社|ref=池上}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=河内良弘|chapter=第2部第I章2 契丹・女真|editor=三上・神田|year=1989|title=東北アジアの民族と歴史|series=民族の世界史3|publisher=山川出版社|ref=河内}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=三田村泰助|authorlink=三田村泰助|year=1991|month=5|title=生活の世界歴史2 黄土を拓いた人びと|series=河出文庫|publisher=[[河出書房新社]]|isbn=4-309-47212-5|ref=三田村}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=宮脇淳子|authorlink=宮脇淳子|year=2018|month=10|title=モンゴルの歴史 - 遊牧民の誕生からモンゴル国まで -|series=刀水歴史全書59|publisher=[[刀水書房]]|isbn=978-4-88708-446-9|ref=宮脇}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=[[村田治郎]]・[[田中淡]]|year=1980|month=10|title=世界の文化史蹟 第17巻 中国の古建築|publisher=講談社|ref=古建築}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{commonscat|Jin Dynasty (1115-1234)}} |

{{commonscat|Jin Dynasty (1115-1234)}} |

||

* [[金朝の君主一覧]] |

* [[金朝の君主一覧]] |

||

* [[女真]] - [[満洲民族]] |

|||

* [[高汝礪]] |

|||

* [[完顔氏]] |

* [[完顔氏]] |

||

* [[通検推排]] |

|||

* [[洗衣院]] |

|||

* [[金史]] |

* [[金史]] |

||

*[[後金]]:17世紀に女真族が興した国。 |

* [[後金]]:17世紀に女真族が興した国。 |

||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 248行目: | 472行目: | ||

{{Category 中国の歴史}} |

{{Category 中国の歴史}} |

||

{{normdaten}} |

{{normdaten}} |

||

{{ |

{{デフォルトソート:きん}} |

||

[[Category:金朝|*]] |

[[Category:金朝|*]] |

||

[[Category:満洲の歴史]] |

[[Category:満洲の歴史]] |

||

[[Category:中国の王朝]] |

[[Category:中国の王朝]] |

||

[[Category:満洲民族]] |

[[Category:満洲民族]] |

||

[[Category:1115年に成立した国家・領域]] |

|||

[[Category:1234年に消滅した国家・領域]] |

|||

2022年10月29日 (土) 13:37時点における版

- 金

- 大金

-

←

←

←

1115年 - 1234年  →

→ →

→ →

→ →

→

-

公用語 女真語、漢語、契丹語 首都 会寧(1115年 - 1153年)

燕京(1153年 - 1215年)

開封(1215年 - 1234年)通貨 交鈔、銅貨、銀 現在  中華人民共和国

中華人民共和国 北朝鮮

北朝鮮 ロシア(沿海地方)

ロシア(沿海地方) モンゴル

モンゴル

| |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先史時代 中石器時代 新石器時代 | |||||||||||

| 三皇五帝 (古国時代) |

(黄河文明・ 長江文明・ 遼河文明) | ||||||||||

| 夏 | |||||||||||

| 殷 | |||||||||||

| 周(西周) | |||||||||||

| 周 (東周) |

春秋時代 | ||||||||||

| 戦国時代 | |||||||||||

| 秦 | |||||||||||

| 漢(前漢) | |||||||||||

| 新 | |||||||||||

| 漢(後漢) | |||||||||||

| 呉 (孫呉) |

漢 (蜀漢) |

魏 (曹魏) | |||||||||

| 晋(西晋) | |||||||||||

| 晋(東晋) | 十六国 | ||||||||||

| 宋(劉宋) | 魏(北魏) | ||||||||||

| 斉(南斉) | |||||||||||

| 梁 | 魏 (西魏) |

魏 (東魏) | |||||||||

| 陳 | 梁 (後梁) |

周 (北周) |

斉 (北斉) | ||||||||

| 隋 | |||||||||||

| 唐 | |||||||||||

| 周(武周) | |||||||||||

| 五代十国 | 契丹 | ||||||||||

| 宋 (北宋) |

夏 (西夏) |

遼 | |||||||||

| 宋 (南宋) |

金 | ||||||||||

| 元 | |||||||||||

| 明 | 元 (北元) | ||||||||||

| 明 (南明) |

順 | 後金 | |||||||||

| 清 | |||||||||||

| 中華民国 | 満洲国 | ||||||||||

| 中華 民国 (台湾) |

中華人民共和国

| ||||||||||

| 満洲の歴史 | |||||||||||||

| 箕子朝鮮 | 東胡 | 濊貊 沃沮 |

粛慎 | ||||||||||

| 燕 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 秦 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 前漢 | 遼西郡 | 遼東郡 | 衛氏朝鮮 | 匈奴 | |||||||||

| 漢四郡 | 夫余 | ||||||||||||

| 後漢 | 遼西郡 | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | |||||||||

| 遼東郡 | 高句麗 | ||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 魏 | 昌黎郡 | 公孫度 | |||||||||||

| 遼東郡 | |||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 西晋 | 平州 | ||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | ||||||||||||

| 前燕 | 平州 | ||||||||||||

| 前秦 | 平州 | ||||||||||||

| 後燕 | 平州 | ||||||||||||

| 北燕 | |||||||||||||

| 北魏 | 営州 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | |||||||||

| 東魏 | 営州 | 勿吉 | |||||||||||

| 北斉 | 営州 | ||||||||||||

| 北周 | 営州 | ||||||||||||

| 隋 | 柳城郡 | 靺鞨 | |||||||||||

| 燕郡 | |||||||||||||

| 遼西郡 | |||||||||||||

| 唐 | 営州 | 松漠都督府 | 饒楽都督府 | 室韋都督府 | 安東都護府 | 渤海国 | 黒水都督府 | 靺鞨 | |||||

| 五代十国 | 営州 | 契丹 | 渤海国 | 靺鞨 | |||||||||

| 遼 | 上京道 | 東丹 | 女真 | ||||||||||

| 中京道 | 定安 | ||||||||||||

| 東京道 | |||||||||||||

| 金 | 東京路 | ||||||||||||

| 上京路 | |||||||||||||

| 東遼 | 大真国 | ||||||||||||

| 元 | 遼陽行省 | ||||||||||||

| 明 | 遼東都司 | 奴児干都指揮使司 | |||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | |||||||||||

| 清 | 満洲 | ||||||||||||

東三省 |

ロマノフ朝 (沿海州/緑ウクライナ/江東六十四屯) | ||||||||||||

| 中華民国 (東三省) |

極東共和国 ソ連 (極東) | ||||||||||||

| 満洲国 | |||||||||||||

| ソ連占領下の満洲 | |||||||||||||

| 中華人民共和国 (中国東北部) |

ロシア連邦 (極東連邦管区/極東ロシア) |

北朝鮮 (薪島郡) | |||||||||||

| 中国朝鮮関係史 | |||||||||||||

| Portal:中国 | |||||||||||||

金(きん、拼音:Jīn、女真語:![]() [amba-an antʃu-un][1]、1115年 - 1234年)は、金朝(きんちょう)ともいい、12世紀前半から13世紀前葉まで満洲(中国東北部)から中国北半にかけての地域を支配した女真(ジュシェン)族の征服王朝[2]。

[amba-an antʃu-un][1]、1115年 - 1234年)は、金朝(きんちょう)ともいい、12世紀前半から13世紀前葉まで満洲(中国東北部)から中国北半にかけての地域を支配した女真(ジュシェン)族の征服王朝[2]。

国姓は完顔氏(ワンヤン し、女真語:![]() )[2]。12世紀に勃興し、契丹(キタン)人王朝の遼、漢族王朝の北宋を滅ぼし、タングートの西夏を服属させ、中国南半の南宋と対峙したが、13世紀にモンゴル帝国に滅ぼされた。都は初め上京会寧府(現在の中華人民共和国黒竜江省ハルビン市)に置かれ、のち、1153年に燕京(中都大興府。現在の北京市)に遷り、13世紀に入ってモンゴル帝国の攻勢を受けると、最終的には南京開封府(現在の河南省開封市)を首都とした。

)[2]。12世紀に勃興し、契丹(キタン)人王朝の遼、漢族王朝の北宋を滅ぼし、タングートの西夏を服属させ、中国南半の南宋と対峙したが、13世紀にモンゴル帝国に滅ぼされた。都は初め上京会寧府(現在の中華人民共和国黒竜江省ハルビン市)に置かれ、のち、1153年に燕京(中都大興府。現在の北京市)に遷り、13世紀に入ってモンゴル帝国の攻勢を受けると、最終的には南京開封府(現在の河南省開封市)を首都とした。

歴史

遼支配下の女真人

金を建国する前の女真(ジュシェン)は、満洲(マンチュリア)の地域すなわち、現在の遼寧省、吉林省、黒龍江省、ロシア連邦の沿海州(外満洲)という広い地域に住んでいた[2][3]。ジュシェンはツングース系民族に属し、紀元前2世紀頃からの夫余、紀元前1世紀頃に貊族によって建てられた高句麗、紀元後5世紀頃から一定の勢力を有していた 勿吉や靺鞨、そして粟末靺鞨に高句麗遺民を加えて7世紀末葉に建国された「海東の盛国」渤海は、いずれもツングース系の集団とみられ、狩猟や牧畜を主な生業としながらも、比較的早い段階から農耕を取り入れていた[3][4]。

「女真」は本来、靺鞨五部のうちの「黒水部」と称された集団の一部族の自称であるといわれている[5]。渤海国が926年にモンゴル系契丹(キタン)人によって滅ぼされると、遼の太祖耶律阿保機の長男の耶律突欲は渤海国の領域を受け継いだ東丹国の王となったが、彼は父の太祖の死後故郷に戻り、東丹の官庁や人民を東平(現在の遼陽市)に移したため、旧渤海領は支配者不在の状態となった[5]。そこで黒竜江(アムール川)の下流にいた黒水靺鞨の人びとが南下し、やがて各地に住み着いた[5]。遼の時代、女真人たちは松花江・豆満江流域、朝鮮半島北部の咸鏡南道・咸鏡北道方面に居住域を広げ、遼や高麗に朝貢し、「黒水女真」や「東女真」などと称されていた[6]。女真人は、農耕・牧畜・狩猟・採集・漁撈などに従事し、中国内地との間で朝鮮人参(オタネニンジン)やクロテンなど獣の毛皮を交易していた[7][8][9][10]。また、宋の人びとが珍重した「北珠」と称する真珠の産地でもあった[10]。馬や金の産地でもあって、これらの品は高麗や契丹とも交易されて、武器や軍事物資などを得た[2][3][10]。契丹人王朝の支配が中国東北部におよぶと、女真族は、ツングース本来の漁撈や農耕、養豚、狩猟を生業としていた生女真(生女直)と、遼にしたがい、その領土内に移されて遼の戸籍につけられていた熟女真(係遼籍女真)に大別された[2][3][4][5][6][10][注釈 1]。

生女真に属していた完顔(ワンヤン)氏は、現在の黒竜江省の松花江(スンガリ川)の支流アシュ川(按出虎水)流域に生活し、キタン人国家の遼に服属していたが、キタン人支配者たちは奢侈的な生活にふけり、女真に対して過酷な搾取を行った[11]。遼は、南方の宋と交易するのみならず、ウイグルを通して西域とも交易し、西域の奢侈品を輸入していたが、遼の支配域にはこれといった産品がなく、宋から歳幣として銀と絹を受け取っていたものの、多くは宋の産品を購入するために消費されていた[11]。聖宗、興宗、道宗3代の黄金時代の後を受けたキタン最後の皇帝、天祚帝耶律阿果は、華美な中国の文物を愛好して狩猟に熱をあげ、深酒をするようになり、その政治はしだいに放漫なものとなっていた[2][3]。キタンはもともと、女真族の住む東北地方の経営には必ずしも積極的ではなかったが、毎年、狩猟に用いるための鷹(海東青)をもとめてワンヤン部の領域を経由し、松花江下流域に使臣を派遣しており[2]、この使者たちの横暴なふるまいは女真の人びとを怒らせた[2][3][11][12]。使臣たちは海東青を求める名目でジュシェンの人びとに黄金を献上させ、またジュシェンの婦人たちに暴行を加えることもしばしばあったという[11][注釈 2]。

完顔氏より出た劾里鉢(ガリベチ)には烏雅束(ウヤス)、阿骨打(アクダ)、呉乞買(ウキマイ)らの子があった。ガリベチ死後、首長権は頗剌淑(ポラシェ)、盈歌(インコ)、烏雅束(ウヤス)と移り、ウヤスは生女真諸部を統合した[2][13][14][注釈 3]。ウヤスが死去してのちは、弟の阿骨打(アクダ)が首長の地位を継承し、節度使の称号を得ていた[2][13]。

金の建国と華北進出

約200年におよび遼の圧政下にあった女真人であったが、完顔阿骨打は1113年、熟女真を臣伏させて遼に対して反乱を起こし、1114年の寧江の戦いで勝利して勢力を伸ばした[4]。1115年には遼から独立して按出虎(アルチュフ)水の河畔で即位し、「大金」を国号とし、「収国」の元号を定めた[2][3][4][5][13][14]。按出虎水の女真名アルチュフは、女真語で"黄金"を意味しており、「金(アルチュフ)」の国号は、女真族が按出虎水から産出する砂金の交易によって栄えたことによるとされる[3][5][12][13][注釈 4]。最初の首都となった会寧(上京会寧府)は按出虎水の河畔にあり、現在のハルビン市阿城区にあたる[3]。『金史』(1345年成立)によれば、アクダは、

遼は、堅い精錬した鉄を国の号としたが、それは結局変色し、壊滅する。ただ、金だけはそうはならない。金の色は白く、ワンヤン部は白色をたっとぶのだ[3]。

として、遼に対する対抗心をあらわにしている[3]。

アクダの軍が、キタンの熟女真支配の拠点となっていた黄龍府(現在の吉林省農安県)を攻めると、キタンの天祚帝はみずから70万とも号する兵を率いて遠征したが、アクダ軍の大勝利に終わった[3][13]。1116年、アクダ率いるジュシェン軍は、東京遼陽府(現在の遼寧省遼陽市)も陥落させて遼東地方を支配下に収めた[3][13]。遼の権威は地に墜ち、キタンはアクダに講和を申し入れた[3]。一方、アクダの快進撃の報に接した宋王朝も金王朝に接近し、1118年、宋と金で遼を挟み撃ちにすることをもちかけた[16][注釈 5]。

キタンとの講和交渉が進まないなか、金は宋の提案に乗ることとし、1120年に北宋との間で「海上の盟」と称される盟約を結んだ[4][16][19]。条件は、従来キタン国家の遼に支払ってきた歳幣(絹30万匹、銀20万両)をジュシェン国家の金にまわすこと、金は戦闘において万里の長城よりも南に越えないこと、金・宋同盟が成ったのちは金・遼講和を進めないことの3つであった[16][19]。さらに宋側から追加された条件は燕雲十六州に関してであった[16]。それは、燕京(現在の北京市)については宋が攻めるが、雲州(西京。現在の山西省大同市)の攻撃は金が担当すること、ただし、占領後は宋に引き渡してほしいというものであった[16]。アクダは、あまりに身勝手な宋の申し出に反駁し、宋もそれに答えられない状況が続いたが、結局は約束通り、雲州を制圧して天祚帝耶律阿果を陰山山脈方面(当時は西夏の領域)に敗走させた[16][19]。一方の宋は南方で方臘の乱が起こったため、燕京攻撃のために用意した軍の一部をこれにまわさざるを得ず、攻撃が遅れた[16][20]。しかも宋は、キタン最後の砦としてのこした耶律淳らの守る守備軍に敗北を喫したため、当初提示した条件を自ら破って金に援軍を要請した[16][20][注釈 6]。結局、金が燕京を落として宋に割譲し、代償として大量の銭と糧食を得ることとなった[16][注釈 7]。しかし、宋朝は歳幣を支払わないだけでなく、かえって遼の天祚帝と連絡をとってジュシェン国家西部の攪乱をねらった[16]。なお、『金史』によれば、この間、太祖アクダは同族の完顔希尹や完顔葉魯らにジュシェン語をあらわす文字の創成を命じ、彼らは1119年(天輔3年)8月、契丹文字や漢字を参考にして女真文字(「女真大字」)を完成させたという[22][注釈 8]。

阿骨打(アクダ)は1123年に死去するが、弟の太宗呉乞買(ウキマイ)が後を継いで遼との戦いを続け、1125年に逃れていた皇帝天祚帝を捕らえ、遼を完全に滅ぼして内モンゴルを支配した[4][5][16][23][24][注釈 9]。降伏した天祚帝はジュシェン民族の聖なる山、長白山(朝鮮名、白頭山)の麓に送られ、宋の背信行為はすべて露見した[16]。太宗ウキマイは1125年9月、宋への侵攻を開始し、アクダの子の斡離不(オリブ、完顔宗望)は河北方面から、撒改の子の粘没喝(ネメガ、完顔宗翰)は山西方面から宋に侵入して華北一帯を席巻[2]、1126年正月には宋の首都の開封を包囲した[16][24][25][注釈 10]。宋朝廷では和戦両様で方針の定まらない状態が続き、結果としては金は莫大な賠償(金500万両、銀5,000万両、牛馬1万頭、布帛100万匹)を得たうえに宋が金の皇帝を伯父として敬うという名目をも獲得して和議を結び、金は北方に引き揚げた[16][25][注釈 11]。宋では徽宗がおびえて退位し、子の欽宗が新たに即位した[25]。しかし、金軍が撤退すると宋は再び背信し、雲州方面に金への反抗を命ずるなど攪乱を画策して和約を破ったので、1127年に金軍は再び南下して開封を陥落させて占領し、欽宗を北方に連行して北宋を滅ぼした[5][16][24][27]。このたびは、ウキマイの宋を廃する決意が固く、宋に対して天文学的な軍事賠償を要求し、また上皇・皇帝を人質として差し出すことを命じ、賠償が十分に払われないとみるや兵に開封の略奪を命じた[16][27]。北宋滅亡に至る、1125年9月から1127年3月までの一連の事件を靖康の変と称する[4][16][27]。靖康の変では、欽宗のみならず上皇となっていた徽宗、および多くの皇族や官僚、妃や公主たちを含め3,000人を連行し、燕京やジュシェンの故郷である東北部に連れ去った[16][24][27][注釈 12]。

- 初代ヌルハチ・2代ウキマイ期 関連画像

-

建国期の金とその進路

-

金朝を建てたアクダ(阿骨打)

-

金朝初代アクダの銅像(ハルビン市の金上京歴史博物館)

-

金朝第2代皇帝ウキマイ(呉乞買)の銅像(金上京歴史博物館)

華北支配へ

破竹の勢いの金の強さは、時の勢いもおおいに手伝っているが、後述する勃極烈(ボギレ)制や猛安・謀克(ミンガン・ムクン)制によるところも大きかった[4][29]。しかし、北宋を滅ぼした金の中国への急速な拡大は金の軍事的な限界点を示し、統治の面でも慣れない漢民族支配に自信が持てない状況にあった[29][注釈 13]。そこで太宗ウキマイが採った方法は、過度の負担を避けるため、華北に漢人による傀儡国家を樹立させて宋の残存勢力との間の緩衝体にすることであった[29]。ウキマイは1127年3月、宋の宰相であった張邦昌を皇帝にすえ、国号を楚とさせて、名目上の首都を金陵(現、南京)とした[29][30]。しかし張邦昌は、その4月、金軍が引き上げるとすぐに退位を宣言し、欽宗の弟の康王(趙構)を皇帝位につける運動を主導した[29][31]。康王は、徽宗の第九皇子で、靖康の変の際、開封にいなかったため皇族のなかで唯一難を逃れていた[29][31]。南に逃れた康王は、江南の北宋残存勢力を糾合して南京応天府(河南省商丘市)で高宗として皇帝に即位し、宋王朝を復活させた[4][29][31][注釈 14]。これ以降の宋朝を南宋という[4][5]。金は楚国を滅ぼした罪を問うという名目で南宋懲罰軍による再度の南征を開始し(宋金戦争)、淮河の線まで南下して岳飛らが率いる義勇軍と戦い、明州(寧波)まで南宋皇帝を追跡して引き揚げた[4]。

1130年、金の左副元帥であったネメガは南宋の力を弱めるため、河南、山東以南の地に宋の地方知事(済南府知府)であった劉豫を皇帝に立て、開封を都として斉を樹立し、今度は安定した傀儡国家を作ることに成功した[2][4][29][注釈 15]。同年、宋の官僚秦檜が捕虜となっていた金から南宋に帰国し、金との和平推進を唱えて実権を握った。一方、金は徽宗や欽宗を黒竜江省依蘭県まで移送し、宋人の反抗・奪還の芽をつぶした[29]。斉国は金の傀儡政権として南宋に対峙していたが、1137年には廃され、金は汴京(開封)を出先の根拠として華北の直接支配に乗り出した[29]。

金と南宋双方での和平派と戦争継続派の勢力交代の末、1138年、南宋の高宗は臨安(杭州)を行在(仮の国都)とし、ついで秦檜の手で第一次和議が成立した[4]。しかし、これは金に不利な内容だったため金内部の政変で破棄され、1142年にあらためて両国の間で和約が結ばれた(紹興の和議)[4][32]。この和約は、両国は大散関(陝西省)と淮河を結ぶ線を以て国の境とし、宋は金に対して臣下の礼をとり、歳貢として銀25万両、絹25万匹を毎年支払うことを定めるなど、金にとって圧倒的に優位な内容であった[4][32][33]。主戦派の岳飛は講和成立後まもなく処刑された[4]。金はすでに1124年にはタングート西夏の、1126年には高麗の臣礼を受けていたので、四海の君としての名義を得た[32]。ただ、金が支配する華北の地は、ジュシェン(女真)人が大量に移住したとはいえ、なおも圧倒的に漢人が多く住む世界であった[32]。

1135年に第3代皇帝となった熙宗合剌(ホラ)の時代から、金はしだいにジュシェンの独自性は失われ、中華の風にそまっていった[24][32][34]。漢地を直接支配することになった金朝が中国式国家体制を採用したのは、それが便利だったためであったが、しかし、中国式の独裁体制を布くにはジュシェンの上層部にあっては皇族の力が強大にすぎた[35]。熙宗は、宗室最有力者のネメガを兵権から切り離し、斉国を廃止した[34]。官僚制度は三省を中核にして整備され、皇帝の尊厳を高める擬制や禁衛の組織が整備され、皇統制条が発布された[34][注釈 16]。猛安・謀克の制度は女真人のみに限定して強化し、かれらを華北に移住させた[34]。華北の漢人たちは州県制のもとで一元的に支配した[34]。

漢化の進展とその抑制

熙宗は治世の中頃から精神を病み、皇族を弾圧して大量の殺戮をあえておこない、自らの求心力を高めようとしたが、その結果、人心は不安定さを増し、熙宗自身も酒乱となって常軌を逸する言動がみられ、人望を失った[2][24][32][35]。1149年、熙宗の従弟にあたる迪古乃(テクナイ)は宗室の者とはかり、皇帝を殺害して帝位を簒奪し、海陵王となった[2][24][32][34][35][注釈 17]。海陵王は、宗室や有力者を大量に殺して独裁権を確立し[34][35][注釈 18]、また、三省のうち門下省と中書省を廃止し、政務執行機関を尚書省のみとした[2][34]。また地方行政組織の改革を行い、中央の官僚を節度使と称し、これを路(州・県より上の地方行政単位)に派遣して長官とし、中央集権的専制国家を完成させた[2]。また、1153年には、都を会寧から燕京(中都大興府)に遷都して中華風の国家に改造した[2][24][32][34][35][注釈 19]。身内を信じられなくなった海陵王はさかんに漢人官僚を登用した[36]。それまで北選(遼制)・南選(宋制)に分けてきた科挙も一本化された[34]。

海陵王はまた、財政を顧みず中都の造成に傾注した[37]。『金史』は、そのさまを以下のように記している[37]。

宮殿の造営には、1本の木を運ぶのに2000万を費やし、一車を引くのに500人を使った。宮殿のかざりはすべて黄金をはりめぐらし、ために一殿の費用は億万をもって計え、しかもできあがってもこわし、ひたすら華麗をきわめようとした[37]。

金の中都は、遼の南京析津府を基として、その規模を拡大させたもので、『大金国志』によれば、都城の周囲は75里で、城門は12におよび、各辺に3門ずつを開き、内部の宮殿の数は36、楼閣はこの倍あるという[37]。明代の謝肇淛は、「遼、金および元は、みな燕山(北京)に都したが、制度文物は金が最も盛んであった。今、禁中の梳粧台、瓊花島、それに小海、南海などは、みな金の物である」と述べている[37]。

1161年、海陵王はこの時代の征服者として初めて中国(天下)の再統一を企図し、南宋を滅ぼすために南征の軍を起こした[2][24][32][36][38][注釈 20]。海陵王は皇族や重臣たちの忠告も無視し、20年来の平和条約をも破って南征軍を組織し、従来のような陸上部隊だけではなく軍艦を建造して海軍を創設し、一方は山東半島から杭州の横を突き、他方は運河を利用して江蘇省方面に南下しようという戦略を立てた[32][36]。それまで穏便な懐柔政策のもとで暮らしてきたモンゴル高原の契丹(キタン)人にも強制的な徴兵がなされた[32][36]。金軍は60万と号する大軍を組織し、初めは優勢であったが、慣れない水戦に苦戦し[32][34]、宋軍が火砲を用いた采石磯の戦いでは手痛い敗北を喫している[36]。その間、各地で契丹の反乱が勃発した[32]。海陵王はその知らせを聞いても宋征服に固執したが、海陵王の恐怖政治をきらったジュシェンの有力者たちが東京(遼陽府)にいた皇族で彼の従弟にあたる烏禄(ウル)を擁立し、人々は雪崩を打ってウルに味方した[24][36]。ウルが金の皇帝世宗として東京遼陽府で即位し、海陵王は軍中で部下に殺害された[2][24][32][34][36][38]。なお、海陵王の南宋攻略に際しては戦費調達のために交鈔が初めて紙幣として発行された。

世宗は海陵王の死後に北進してきた南宋軍を撃破し、1164年に乾道の和約を結んだ[32][38]。その内容は、従来の君臣関係を叔姪関係へと緩和し、歳貢を歳幣と呼び換え、25万両ずつの銀・絹をそれぞれ20万両に減額するというものであった[32][38][注釈 21]。その一方でキタン人の反乱を速やかに収めて国内を安定させた[32]。さらに世宗は海陵王の遠征で大きく損なわれた財政の再建をめざし、増税をおこない官吏を削減した[36]。南宋でも、同じ時期、名君とされる孝宗が立ち[39]、その後40年にわたって両国の間では平和が保たれ、金朝にあっては繁栄と安定の時代をむかえたといわれる[38][40]。