「レイテ沖海戦」の版間の差分

戻す スリガオ海峡はレイテ湾に接し、レイテ島に接しているので、レイテで海戦が無いというのは正確でない |

Goldensundown2 (会話 | 投稿記録) 失礼致しました。御指摘頂いた誤りを修正してみました |

||

| 6行目: | 6行目: | ||

| colour_scheme=background:#ffccaa;color:#2222cc |

| colour_scheme=background:#ffccaa;color:#2222cc |

||

| image=[[ファイル:USS Princeton (CVL-23) burning on 24 October 1944 (80-G-287970).jpg|300px]] |

| image=[[ファイル:USS Princeton (CVL-23) burning on 24 October 1944 (80-G-287970).jpg|300px]] |

||

| caption= |

| caption=炎上する米空母[[プリンストン (CVL-23)|プリンストン]] |

||

| conflict=[[太平洋戦争]] |

| conflict=[[太平洋戦争]] |

||

| date=1944年10月20日 - 25日 |

| date=1944年10月20日 - 25日 |

||

| 20行目: | 20行目: | ||

| casualties2=航空母艦1<br />護衛空母2<br />駆逐艦2<br />護衛駆逐艦1沈没など |

| casualties2=航空母艦1<br />護衛空母2<br />駆逐艦2<br />護衛駆逐艦1沈没など |

||

}} |

}} |

||

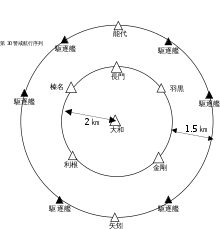

[[File:レイテ沖海戦図A3.svg|thumb|300px| |

[[File:レイテ沖海戦図A3.svg|thumb|300px|日米双方の艦隊の航路図|代替文=]] |

||

'''レイテ沖海戦'''(レイテおきかいせん、{{lang-en|Battle of Leyte Gulf}})は、[[第二次世界大戦]]中の[[1944年]][[10月20日]]から同 |

'''レイテ沖海戦'''(レイテおきかいせん、{{lang-en|''Battle of Leyte Gulf''}})は、[[第二次世界大戦]]中の[[1944年]][[10月20日]]から同25日にかけて、[[フィリピン]]周辺の広大な海域を舞台にして、[[大日本帝国海軍|日本海軍]]と[[アメリカ海軍]]及び[[オーストラリア海軍]]の間で交わされた一連の海戦の総称である。フィリピン奪回を目指して侵攻するアメリカ軍を、日本海軍が総力を挙げて迎撃する形で発生した。 |

||

レイテ沖海戦という呼称は、アメリカ軍が揚陸地点に定めた作戦上の要地である[[レイテ湾]]に因んでいるが、戦争当時の日本は'''フィリピン沖海戦'''と呼んでおり<ref group="注釈">当時の戦闘詳報やそれを元にして戦後製作された戦史叢書では『フィリピン沖海戦』としている。「比島」「菲島」はフィリピン島の略字。実際当時の大本営による発表でもフィリピン沖海戦とされ、当時のニュース映像でもそう紹介されている。</ref>、後にアメリカ側の呼称を採用した。双方合わせて20万人以上の海上兵員が参加し、日米共に稼働艦艇と航空機を総動員した膨大な数の兵器が投入されている事から'''史上最大の海戦'''と称される事もある。 |

|||

==呼称について== |

|||

今海戦は現在では連合国側の主攻目標と日本側の作戦目標の一つが共に[[レイテ島]](レイテ湾)であったことからアメリカ側呼称の'''レイテ沖海戦'''(Battle of Leyte Gulf)が広まり、日本でもそう呼称されるのがほとんどだが、当時の日本側の呼称は'''フィリピン沖海戦'''もしくは漢字表記の'''比島沖海戦'''、'''菲島沖海戦'''である。「レイテ沖海戦」の名称は公式には使用していない。 |

|||

この6日間の海上戦役は、'''[[#シブヤン海海戦|シブヤン海海戦]]'''、'''[[#スリガオ海峡海戦|スリガオ海峡海戦]]'''、'''[[#エンガノ岬沖海戦|エンガノ岬沖海戦]]'''、'''[[#サマール沖海戦|サマール沖海戦]]'''といった四つの海戦で構成されており、その他に基地航空部隊による交戦も頻繁に行なわれていた。また、[[神風特別攻撃隊]]が始めて組織的に運用されている。[[連合艦隊]]の残存戦力の全てをつぎ込んだ決死の海上展開は「[[捷号作戦|捷一号作戦]]」として発動された。日本海軍の艦隊戦力はこのレイテ沖海戦を最後にして事実上消滅し、10月21日に[[レイテ島]]に上陸したアメリカ軍の[[ダグラス・マッカーサー|マッカーサー]]は、25日に同島に司令部を設置した。 |

|||

なお、アメリカ側呼称も上記のほかに (2nd battle of the Philippine Sea)がある。 |

|||

本海戦を細分化すれば'''[[#シブヤン海海戦|シブヤン海海戦]]'''(Battle of the Sibuyan Sea)、'''[[#スリガオ海峡海戦|スリガオ海峡海戦]]'''(Battle of Surigao Strait)、'''[[#エンガノ岬沖海戦|エンガノ岬沖海戦]]'''(Battle of Cape Engano)、'''[[#サマール沖海戦|サマール沖海戦]]'''([[:en:Battle off Samar|Battle off Samar]])などの諸海戦や、基地航空隊による通常攻撃や、この海戦で初めて採用された[[神風特別攻撃隊]]の攻撃などからなるが、戦局に与えた影響や評者による議論の仕方によっては事前の様々な背景が採り上げられることもある。 |

|||

== 概要 == |

|||

連合軍の作戦名は'''[[キングII作戦]]'''(''Operation KING II''<ref>英標記はDefense Technical Information Center所収の論文及び原勝洋『日米全調査 決戦戦艦大和の全貌』の標記に従った</ref>)でレイテ島奪還が目的<!--レイテ奪還決定後もその後の進路はルソンか台湾かで揉めたため-->、日本側の作戦名は'''[[捷一号作戦]]'''でアメリカ軍の進攻阻止が目的であった。日本海軍の艦隊戦力はこの海戦での敗北を最後に事実上壊滅し、以後大規模かつ組織的活動が不可能となった。<!--なお、組織的抵抗という表現を使う者がいるが何を持って規模を規定するかは論者による。制空権を重視しマリアナ以前を基点に置く意見もあったはず。また、「組織的」という点については以後の主要戦闘もほぼ全て国家の意思による組織的なものであり、ゲリラ的なものではない。以後も海軍による航空作戦は活発に行なわれたため上記の表現とした。-->また、この海戦で日本側ははじめて[[特別攻撃隊|神風特別攻撃隊]]による攻撃をおこなった。 |

|||

日本海軍は稼働艦艇の多くの投入を企図するなど総力を挙げ、後の戦闘を見越し陸軍も多数の部隊を配置し、アメリカも太平洋に展開する大半の軍事力(特に海軍)を投じたうえに、同盟国のオーストラリア海軍の支援を得て戦った。動員された双方の戦力、ならびに戦域の広さは、世界海戦史上最大規模と言ってよく、'''史上最大の海戦'''とも称されることがある。<!-- 戦争の帰趨が何時をもって決したかは評者により見解が異なるため右の類の表現は用いるべきではない。同種の書き込みがないようにコメントアウト→ この戦いにより太平洋戦争の帰趨は事実上決した。--> |

|||

== 両軍の作戦計画 == |

== 両軍の作戦計画 == |

||

2019年5月17日 (金) 11:03時点における版

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

| レイテ沖海戦 | |

|---|---|

炎上する米空母プリンストン | |

| 戦争:太平洋戦争 | |

| 年月日:1944年10月20日 - 25日 | |

| 場所:フィリピン周辺海域 | |

| 結果:連合国軍の勝利、連合艦隊の壊滅 | |

| 交戦勢力 | |

| 指導者・指揮官 | |

(日米両軍とも現場指揮官) | |

| 戦力 | |

| 航空母艦4 戦艦9 重巡洋艦13 軽巡洋艦6他 駆逐艦34 航空機約600機 |

航空母艦17 護衛空母18 戦艦12 重巡洋艦11 軽巡洋艦15 駆逐艦141 航空機約1000機 補助艦艇約1500隻 |

| 損害 | |

| 航空母艦4 戦艦3 重巡洋艦6 軽巡洋艦4 駆逐艦9沈没など |

航空母艦1 護衛空母2 駆逐艦2 護衛駆逐艦1沈没など |

レイテ沖海戦(レイテおきかいせん、英語: Battle of Leyte Gulf)は、第二次世界大戦中の1944年10月20日から同25日にかけて、フィリピン周辺の広大な海域を舞台にして、日本海軍とアメリカ海軍及びオーストラリア海軍の間で交わされた一連の海戦の総称である。フィリピン奪回を目指して侵攻するアメリカ軍を、日本海軍が総力を挙げて迎撃する形で発生した。

レイテ沖海戦という呼称は、アメリカ軍が揚陸地点に定めた作戦上の要地であるレイテ湾に因んでいるが、戦争当時の日本はフィリピン沖海戦と呼んでおり[注釈 1]、後にアメリカ側の呼称を採用した。双方合わせて20万人以上の海上兵員が参加し、日米共に稼働艦艇と航空機を総動員した膨大な数の兵器が投入されている事から史上最大の海戦と称される事もある。

この6日間の海上戦役は、シブヤン海海戦、スリガオ海峡海戦、エンガノ岬沖海戦、サマール沖海戦といった四つの海戦で構成されており、その他に基地航空部隊による交戦も頻繁に行なわれていた。また、神風特別攻撃隊が始めて組織的に運用されている。連合艦隊の残存戦力の全てをつぎ込んだ決死の海上展開は「捷一号作戦」として発動された。日本海軍の艦隊戦力はこのレイテ沖海戦を最後にして事実上消滅し、10月21日にレイテ島に上陸したアメリカ軍のマッカーサーは、25日に同島に司令部を設置した。

両軍の作戦計画

日本

マリアナ沖の大敗

侵攻するアメリカ艦隊を懐に誘い込んで一大決戦を行い、これを壊滅することを意図したあ号作戦(マリアナ沖海戦)は、日本機動部隊が空母3隻と艦載機、搭乗員の大半を失うという返り討ちの大敗北に終わった。大本営では直ちに攻撃を受けたサイパン島を奪回することが検討されたが、正規空母約10隻・特設空母約15隻・戦艦10隻以上・巡洋艦10隻内外・駆逐艦数10隻と見積もられたアメリカ軍機動部隊に立ち向かえる戦力は海軍にはすでになかった。それでも軍令部は以下のような奪還作戦を立案した。

- 陸軍1個師団を載せた輸送船団(8万総トン)と北方方面を担当する第五艦隊に乗船した陸軍1個連隊をサイパン島に向かわせる

- 第一機動艦隊の残存空母瑞鶴・瑞鳳・龍鳳・隼鷹・千歳・千代田に練習航空隊や陸軍の戦闘機を中心とした約200機を搭載し、第二艦隊と共に出撃させる。艦載機は発艦のみとする。

- 第一機動部隊の約200機・硫黄島の八幡空襲部隊を中心とする約100機・ヤップ島の約50機、計350機をもってサイパンを攻撃し制空権を奪還、帰路は周辺のグアム、テニアン、ロタの友軍基地に着陸する。

- 第二艦隊はサイパンに接近し所在の敵艦隊を撃破。その後第五艦隊をサイパンに突入させ、その支援の下、陸軍1個連隊を上陸させアメリカ上陸部隊を駆逐する

- 輸送船団をサイパンに入泊させ防御を固める[1]

しかし陸軍側にそのような余力がなく、連合艦隊も実施が困難と難色を示し計画は頓挫、6月24日サイパン島の奪回作戦は中止となり、同島は見捨てられた[2]。

作戦の立案

サイパン陥落を受け、7月18日より軍令部は次期作戦の指導大綱の作成研究を開始、21日に「大本営作戦指導大綱」が決定され24日に裁可された。同日には軍令部主催の図上演習が4日間に分けて行われ、それらの研究を元に26日に大海指第435号をもって次期作戦の呼称を「捷号作戦」とし、作戦区分が決定された[3]。

本作戦で侵攻する連合国軍の強力な空母機動部隊を迎え撃つのに、連合艦隊の中核である第一機動艦隊には、もはや期待はできなかった。やむなく次期作戦では再建が機動部隊よりも安易な基地航空隊に重点がおかれ、決戦予想時期までに海軍1,300機・陸軍1,700機が整備される予定だったが、それでも予想される連合軍の3分の1でしかなかった[4]。

限られる航空戦力の主目標をどこにするかについて陸海軍の間で見解を統一し、その統合発揮を図るべく大本営の陸海軍部で協議がなされた。海軍では従来通り敵機動部隊を主目標とする考えだったが、陸軍は攻略部隊(上陸部隊を搭載する船団及びその護衛艦艇)を主目標とするべきと提案し、議論は平行線となった。しかし以前より海軍が敵機動部隊への攻撃を重視しながら一向に効果を挙げられず、マリアナ沖でも大敗してサイパン島を見殺しにする結果となったことなどを陸軍側に指摘されると、海軍側も従来の敵機動部隊への攻撃一本槍をそれ以上主張することはできなかった。7月24日「捷号航空作戦に関する陸海軍中央協定」が締結され、空母機動部隊への攻撃は極力抑えて戦力温存を図り、海軍側が空母攻撃、陸軍側が攻略部隊攻撃及び陸戦の航空支援と役割を取り決めることとし、陸軍側の主張が貫かれた[5]。

作戦の詳細

8月4日、連合艦隊は「機密GF命令作第85号」をもって「連合艦隊捷号作戦要領」を発令。その内容は

- 聯合艦隊は陸軍と共同して来攻する敵を邀撃撃滅し当海域の維持を確保する。

- 基地航空隊は緒戦では敵への攻撃を回避し戦力を集中するため適宜進出する。水上部隊も同様適宜進出し上陸地点に向かう。水上部隊の突入時期は敵上陸から2日以内に実施する。基地航空隊は水上部隊突入の2日前より航空撃滅戦を実施する。それでも上陸された場合、敵増援を撃滅してそれを阻止し、地上部隊と呼応して敵を水際で殲滅する。

- 基地航空隊は第一第二航空艦隊の全力を投入。第二航空艦隊は本土西部に展開し比島に展開できるようにする。その時期は連合艦隊司令部が指示する。また、第三第十二航空艦隊は予備戦力として本土にて待機する。

- 基地航空隊の攻撃目標は敵空母、輸送船とするが、航空兵力中、新鋭最強兵力は敵空母攻撃に充てる。

- 機動部隊単独での攻撃の場合は極力損耗を避ける。但し好機があれば「基地航空部隊捷一号作戦発動」を発動するので攻勢にでる。

- 水上部隊は第一遊撃部隊(栗田艦隊)はリンガ泊地、第二遊撃部隊(志摩艦隊)、機動部隊本隊(小沢艦隊)は内地にあり、作戦発動と共に第一遊撃部隊はブルネイ又はコロン、ギマラス方面に、第二遊撃部隊は内海西部または南西諸島方面に、機動部隊本隊は内海西部において出撃準備を整え特令によって出撃する。

- 敵が上陸したなら第一遊撃部隊は基地航空隊の航空攻撃に策応して上陸地点に突入する。

- 第二遊撃部隊と機動部隊本隊は敵艦隊を北方に誘致するのを建前とする。

- 潜水部隊は敵の来攻を予期されれば指定海面に進出または集中して、敵の上陸前に主として輸送船団を捕捉撃滅し、その後敵の増援輸送を遮断するに努める。

また、軍令部では捷号作戦必成を期すため、従来見られなかった各種の特別措置を実施した。それは

- 連合艦隊司令長官の全海軍部隊の統一指揮

- 基地航空隊の空地分離方式の採用

- それまで海上機動部隊所属の航空隊に採用されていた空地分離方式を基地航空隊にも採用した[8]。

- 必死奇襲戦法の採用、特攻兵器の開発

- 対潜水艦専門部隊の創設

以上4点であった。

機動部隊本隊の作戦要領

こののち、連合艦隊や参加各部隊より作戦の詳細が発令される。その中で水上艦艇の中核となる第一機動艦隊(第二・三・五艦隊)では、司令長官の小沢治三郎中将より「機動部隊命令作第76号 機動部隊捷号作戦要領」が発令され、第一遊撃部隊(第二艦隊。この時点では第一機動部隊所属)・機動部隊本隊(第三艦隊)・第二遊撃部隊(第五艦隊)に対して、捷一号作戦に関しては要約すると以下のように指示がなされた[11]。

- 艦隊は友軍(基地航空隊や陸上の守備部隊)と緊密に協力しつつ、敵艦隊及び攻略部隊を撃滅し侵攻企図を破壊する[注釈 3]。

- 基地航空部隊ははじめは敵の攻撃を回避しつつ全航空兵力を集中し好機に進出、上陸の前日又は当日を期して敵機動部隊並びに攻略部隊への総攻撃を行う。地上部隊は敵を水際で撃滅するに務め、上陸した場合は敵の飛行場占領を阻止する[注釈 4]。

- 第一遊撃部隊は敵が上陸を企図していることが分かり次第、ブルネイ又は比島中北部に進出し補給を受け、上陸したならば上陸地点に到達するを目途として進発し、友軍基地の索敵圏内を行動、基地航空隊の総攻撃に策動して敵機動部隊の攻撃を排しつつ進撃し、まず阻止しようとする敵水上部隊と決戦してこれを撃滅し、そののち上陸地点において敵船団及び上陸軍を攻撃殲滅する[注釈 5]。

- 機動部隊本隊は第一遊撃部隊に呼応して出撃し、敵機動部隊を北東にけん制して第一機動部隊の突入を容易ならしめんとしつつ、敵機動部隊の一翼に対して攻撃を加える。敵補給部隊の動静が判明し、尚且つこれに対する攻撃に清算がある場合は、これに殺到して撃滅する[注釈 6]。

機動部隊本隊にはこの時点で空母は瑞鶴・瑞鳳・龍鳳・隼鷹・千歳・千代田の6隻に航空戦艦が伊勢・日向の2隻。これに8月上旬に雲龍・天城が、10月中には信濃が完成予定であり、日本がアメリカ軍侵攻と予定する11月中にも空母戦力としてはある程度揃う予定ではあった[12]。しかしそれに搭載する艦載機と搭乗員の補充錬成は絶望的であり、間に合うかは疑問であった。それでも作戦要領が発令されて後の8月10日より、急速錬成が開始された。その再建目標は

- 第一航空戦隊:雲龍・天城・第601海軍航空隊294機(再建目標12月)

- 第三航空戦隊:瑞鶴・千歳・千代田・瑞鳳・第653海軍航空隊182機(再建目標10月)

- 第四航空戦隊:伊勢・日向・隼鷹・龍鳳、第634海軍航空隊132機(再建目標8月末)

とされた。錬成は飛行機補充の遅滞などで遅れ気味ではあったが、それでも第三・四航空戦隊で9月末までに240機の航空戦力が作戦可能になる目途がついていた[13]。

要領では機動部隊本隊は敵機動部隊を北東方面におびき出し、それが敵全体またはその一部のどちらかであっても空母対空母の決戦を挑むとされ、機動部隊をあくまでも攻撃戦力として使うことが示されていた[14]。また作戦では、小沢中将の指揮する第一機動艦隊が全般の作戦指揮を行うようになっていた。しかし当の小沢中将自身はこのままでは第一遊撃部隊と機動部隊本隊は2600浬も離れて行動することになり、実際の作戦指揮は不可能だと考えていた。そこで小沢中将は9月10日、以下の点を連合艦隊司令部に意見具申し、第一遊撃部隊の第一機動艦隊の指揮下からの離脱と連合艦隊の指揮下への編入、第一遊撃部隊の戦力強化を意見具申した[15]。

- 作戦上、第一機動艦隊が第一遊撃部隊を指揮するのは不可能。機動部隊本隊、第一遊撃部隊、第二遊撃部隊とに区分し連合艦隊にして指揮統率するのを妥当とする

- 機動部隊(本隊と第二遊撃部隊)の作戦は、現状では所望の時期に機動作戦成果を上げて第一遊撃部隊の作戦を必成させるのは至難

- 第一遊撃部隊の突入を必成させるためには同部隊の水上戦力強化と直接協力するべき航空戦力の確保が必要

- そのため機動部隊本隊は牽制機動を主任務とし、第一遊撃部隊には航空戦隊を1個、及び第二第十戦隊を早急に配属すべき

- 第一航空戦隊の再編が間に合えば、機動部隊本隊の兵力を充実し南北からの二個機動部隊の作戦とするべき

しかし連合艦隊司令長官の豊田副武大将は9月中旬、参謀の高田利種少将を派遣し小沢中将の統一指揮を要望した。これに対し小沢中将は賛同せず議論は平行線となった。この問題は10月に起こった台湾沖航空戦で空母航空兵力を陸上基地に転用してすり潰し、機動部隊本隊の航空兵力が120機ほどしかない状態で捷号作戦に挑む羽目になったことで、攻撃主力を機動部隊本隊から第一遊撃部隊に変更せざるを得なくなったため、第一遊撃部隊が連合艦隊直率となり、指揮権に関しては小沢中将の進言通りになることとなった[注釈 7][16]。

第一遊撃部隊への作戦説明

この時期、第一遊撃部隊はリンガ泊地にいた。マリアナ沖海戦の失敗後、6月23日に内地に帰還した同隊は次の作戦指示を待ちつつ出撃の準備を行っていた。第二艦隊参謀長の小柳富次少将は上京し、空母部隊が壊滅した現状に於いて今後第一遊撃部隊をどう作戦させるのか中央の意向を確認し、それに合わせた作戦準備と訓練を行おうとした。しかし大敗直後の軍令部はごった返して今後の作戦方針の見通しも立っておらず、連合艦隊司令部に出向いても同様であった。この際小柳少将は、かねてから懸案されていた第一遊撃部隊の旗艦について、大和型戦艦に変えたいと希望を述べたが賛同を得られなかった[17]。

参謀長の帰着後の6月28日、連合艦隊と第一機動艦隊より第一遊撃部隊のリンガ泊地進出の内意を受けた。未だ次期作戦の詳細は決まっていなかったが燃料の不足する内地に居続けるより豊富なリンガ泊地に移動して次期作戦に備えて訓練に励む方が良いと判断されたのである。遊撃部隊は7月1日より南方に向けた輸送物資人員の搭載を行い随時進発、第一戦隊にはビルマに派遣される歩兵第百六連隊及び大東島に至った歩兵第三六連隊を乗せ7月8日に出撃した[18]。

連合艦隊は8月1日、旗艦大淀にて内地在泊の各部隊司令官や参謀長・各艦長らを集めて作戦会議を開いたが、第一遊撃部隊はリンガ泊地にあり参加できなかった。このため連合艦隊参謀の神重徳大佐と軍令部参謀の榎尾義男大佐がマニラに飛び、南西方面艦隊司令部にて司令長官の三川軍一中将以下司令部要員、第一遊撃部隊からも参謀長の小柳少将と作戦参謀の大谷藤之助中佐がマニラまで来て、8月10日に会議を行った[19]。

第一遊撃部隊を船団攻撃のためレイテ湾に突入させるという作戦を聞いた小柳少将は、神大佐と以下の議論をしたと証言している[20][21]。

小柳 第2艦隊参謀長

- 「この計画は、敵主力との撃滅を放棄して、敵輸送船団を作戦目標としているがこれは戦理の常道から外れた奇道である。我々は飽くまで敵主力撃滅をもって第1目標となすべきと考えているのだが。」

神 連合艦隊参謀

- 「敵主力の撃滅には、機動部隊の航空兵力が必要です。しかしサイパン攻防戦で大打撃を受けた機動部隊と航空隊の再建には、少なくとも半年の日時が必要です。いまは、その余裕が全くありません。同時に敵が次の目標としているのがフィリピンであることは明白です。そこでフィリピンの基地航空兵力と呼応して、第一遊撃部隊の全力をもって敵上陸船団を撃滅していただきたい。それがこの作戦の主眼なのです。」

小柳

- 「よろしい、敵の港湾に突入してまで輸送船団を撃滅しろというなら、それもやりましょう。一体、聯合艦隊司令部はこの突入作戦で水上部隊を潰してしまっても構わぬ決心なのですか?」

神

- 「フィリピンを取られたら本土は南方と遮断され、日本は干上がってしまいます。そうなってはどんな艦隊をもっていても宝の持ち腐れです。どうあってもフィリピンを手放すわけにはいきません。したがって、この一戦に聯合艦隊をすり潰しても、フィリピンを確保できるのなら、あえて悔いはありません。国破れてなんの艦隊やある。殴り込みあるのみです。これが長官のご決心です。」

小柳

- 「そうですか。連合艦隊長官がそれだけの決心をしておられるのなら、よくわかった。ただし突入作戦は簡単に出来るものではありません。敵艦隊はその全力を挙げてこれを阻止するでしょう。したがって、好むと好まざるとを問わず、敵主力との決戦なくして突入作戦を実現するなどということは不可能です。よって、栗田艦隊はご命令どおり輸送船団を目指して敵港湾に突進するが、万一、途中で敵主力部隊と対立し、二者いずれかを選ぶべきやという場合、輸送船団をすてて、敵主力の撃滅に専念します、差支えありませんか?」

神

- 「差し支えありません。」

小柳

- 「このことは大事な点であるから、よく長官に申し上げて欲しい。」

神

- 「承知しました。」

- (佐藤和正『レイテ沖海戦~日米海軍最後の大激突』上巻より)

この後、翌11日まで南西方面艦隊司令部員と打ち合わせが行われ、リンガ泊地に帰着後翌日に第一遊撃部隊所属の司令官・艦長らに作戦説明が行われた[22]。従来の方針から大きく異なる水上艦艇による輸送部隊攻撃の作戦に現場指揮官達は唖然とし、不満、非難の声がでたが、それを抑えて泊地内に突入して攻撃することを念頭に置いた訓練計画を作成。小柳少将の陳述では下記の5種に区分して実施したと述べている[23]。

- 湾内投錨艦船への攻撃法

- 夜戦訓練

- 対空戦闘訓練

- 電探射撃訓練

- 夜戦での星弾使用法

それでも指揮官たちの中には輸送船団攻撃で水上部隊をすり減らすことに納得していない者もおり、例えば第一戦隊司令の宇垣纏中将は、自身の日誌『戦藻録』の9月20日の記述で、自身の座乗する戦艦大和に参謀長の小柳少将と参謀の山本祐二大佐が来艦したので、自身の意見として「輸送船団を攻撃するよりも敵主力部隊との決戦を模索すべき」と述べたと記述している[注釈 8]。こうした現場指揮官たちの不満を抑えながら、今まで前例のない任務に向けての訓練を実施しつつ、当日を迎えることとなった。

尚、連合艦隊と第一遊撃部隊は、8月10日の作戦説明以降は全く何らの会合の機会を得ぬまま10月18日の作戦発動を迎えた。そのため作戦内容に対する問題提起などを第一遊撃部隊側からは行うことは難しかった。一方、直接の上級司令部であり、内地にある第一機動艦隊より、前述のように長官である小沢中将の名で9月10日に意見具申が行われ、その中で第一遊撃部隊の水上戦力の強化と、直接航空支援を行う航空戦隊1個の配属の要望がなされた。しかし水上戦力の強化は第二戦隊(戦艦山城・扶桑)と本来機動部隊の護衛部隊として編成されていた第十戦隊(旗艦矢矧、第17駆逐隊[注釈 9])の第一遊撃部隊への編入が行われたのみで、その後の戦局の緊迫もあり航空戦隊の配属は遂に認められなかった。

第二遊撃部隊の作戦準備

マリアナ沖海戦において投入が予定された第五艦隊は6月17日、待機する大湊から横須賀への移動が命じられ、司令長官の志摩清英中将は直ちに準備を開始、19日に大湊を出港して横須賀に向かった。旗艦である重巡那智を先頭に第二一戦隊(足柄・木曾・多摩)、木村昌福少将指揮の第一水雷戦隊(旗艦阿武隈)・第一八駆逐隊(不知火・薄雲)が出撃、3日遅れで第七駆逐隊(曙・潮・霞)・第二一駆逐隊(若葉・初春〈※初霜は別海域で船団護衛任務中〉)が出港する[24]。21日豊後水道に入った同艦隊は作業船と接触、同船に乗り込む工員たちは第五艦隊各艦に乗り込むと航行しながら工事を開始し対空火器を次々と増設、旗艦の那智は25ミリ機銃を約100丁も増設、艦橋上部には電探も搭載された[25]。しかし横須賀回航中に起こったマリアナ沖海戦とその後のサイパン島放棄により第五艦隊の投入は中止され、搭載予定だった陸軍部隊を小笠原諸島の父島と硫黄島に輸送して戦力増強をすることになり、同艦隊より木曾・多摩・初春・若葉が参加、第十一水雷戦隊(高間完少将指揮)と共に28日に東京湾を出港、「伊号作戦」とされたこの輸送作戦は成功し、7月3日に帰投した。

この様な状況の変化により第五艦隊の横須賀進出は解除され、電探装備工事の為残る阿武隈から木村昌福少将は旗艦を薄雲に移し28日に出港、志摩中将も翌日には残りを率いて出港し7月1日には大湊に帰還した。しかし第五艦隊司令部は切迫した戦況から次の作戦には第五艦隊も投入されるだろうと推測し、陸奥湾において猛訓練を開始した[26]。

その後、第五艦隊は正式に第二遊撃部隊として第一機動艦隊の傘下に入り捷号作戦に参加することが決まる。しかしこの時艦隊は各地の船団護衛に出動しており、まず艦隊主力(第二一戦隊〈那智・足柄〉・第一水雷戦隊〈阿武隈〉)は7月31日より出港して機動部隊本隊の在泊する瀬戸内海に向かい8月2日には到着、作戦参加に向けての準備を開始。他に第七駆逐隊(潮・曙)は8月12日、第二一駆逐隊(若葉・初春)は13日、第二一戦隊の木曾・多摩、第一八駆逐隊(不知火・霞)は14日にそれぞれの輸送任務を終えて到着している。また当初は横須賀方面海軍諸学校の練習艦を務めていた山城と、マリアナ沖海戦に出動せずにダバオに待機し続ける扶桑を第二遊撃部隊の直率として加える予定で、両艦とも9月5日からの第二遊撃部隊総合出動訓練に参加している。しかし小沢中将の第一遊撃部隊への編入が妥当の意見具申を受け、両艦と第一戦隊の長門を加えて第二戦隊を編成、第一遊撃部隊への配備が9月10日に決定する[27]。しかし長門の第二戦隊編入に関しては第一遊撃部隊や第一戦隊からの反対があり、結局第一戦隊の所属のまま当日を迎えた。

基地航空隊の作戦準備

水上艦隊が時期作戦に向けての急速錬成に入っているとき、同じように基地航空隊もその再建に奔走していた。マリアナ沖海戦では第一航空艦隊は未完成のままアメリカ軍の反攻を迎え撃ち壊滅。テニアンに司令部を置いていた同艦隊はテニアン玉砕と共に司令長官の角田覚治中将以下司令部全員が戦死した。このため連合艦隊は8月7日、寺岡謹平中将を新司令長官に第一航空艦隊を再建し司令部をダバオに設置、航空戦力の増強と基地の整備に当たった[28]。寺岡中将は精力的に再建に取り掛かり、着任時は輸送機など含めて約300機程度だったのを9月8日には500機近くまで揃え、何とか戦力を整えた。

一方6月15日に新設された第二航空艦隊は福留繁中将の元九州南部で兵力整備に努めていたがまだまだ実戦参加できる状況ではなかった。そのためフィリピン方面を防衛する航空部隊は一航艦しかいない状況であり、同艦隊に対する期待はいやが上にも高かった。しかしアメリカ軍は断続的にダバオに対して大型爆撃機やP38などの陸上戦闘機で空襲を仕掛けて日本側の防衛体制確立を妨害し、飛行場の整備状況は良好ではなかった。部隊も空襲を受ける同基地に展開するには危険で、周囲のサンボアンガやセブ島、北フィリピンなどに分散して配置せざるを得ず[29]、実戦での作戦指揮に支障が出る恐れがあった。

アメリカ

守りに回った日本側の戦略目的がある意味で明快になりうる環境にあったのに対し、アメリカのフィリピン奪回のスケジュールは対日反攻が相当進展してからも紆余曲折を辿った。その理由は陸海軍、統合参謀本部などの主要指揮官の間の意見の違い、ヨーロッパ戦線との兵力配分、秋のアメリカ大統領選挙を睨んだ主要アクターの行動、対日戦終結後の中華民国の蒋介石政権支援のための大陸への兵力展開といった要素が絡んで考慮されたからであった。1943年11月のカイロ会談で中部太平洋進攻とニューギニアからフィリピン方面への進攻の両者を進める方針が定まり、概略の順番も示されたが、優先度は中部太平洋の方が上であり、海軍作戦部長のアーネスト・キング大将は中華民国との兼ね合いを重視してフィリピンよりは台湾より廈門に至るルートに拘りを見せていた。

1944年3月12日、海軍作戦部長のキング大将、太平洋艦隊司令長官兼太平洋方面最高司令官のチェスター・ニミッツ大将、そして南西太平洋方面最高司令官であるダグラス・マッカーサー大将の代理であった参謀長のリチャード・サザランド中将などによる討議の後、統合参謀本部は当面の攻略予定について決定をした。その中にはマッカーサー大将の推すハルマヘラ(9月15日に上陸予定)、ミンダナオ(11月15日に上陸予定)など南西太平洋から南部フィリピンに至るものも含まれていた。しかし、6月の段階でも統合参謀本部はフィリピンを素通りしたい意向を示し、キング大将は上記2箇所への進攻を中止し、彼の持論である台湾へ進攻することを提案した。キング大将の方針は3月12日決定での中国本土接岸目標にも合致していた。

統合参謀本部は戦争終結を早めるべく6月13日、マッカーサー大将、ニミッツ大将の両者に対して次の3つの案での対日進攻の再検討を命じた。

- 台湾攻略までの既定計画の促進

- 途中の目標を素通りして一気に台湾を攻略する

- 既定計画を中止し、日本本土攻略を含む新計画を策定

しかし、両者ともこれらの計画は急進的に過ぎると考えた。陸軍参謀総長のジョージ・C・マーシャル大将は6月24日、マッカーサー大将に沖縄進攻を提案した。その意図はマッカーサー大将の面子を潰さずに中国沿岸に接岸し、かつアメリカ本土に残されているヨーロッパ用の予備兵力をキング大将の台湾進攻案に使わせないためであった。7月8日、マッカーサー大将はマーシャル大将の提案に反対し、統合参謀本部が3月12日に決定した案を更に短縮し1945年5月ルソン島に進攻するレノ5号(Reno-V)計画を提出した。マッカーサー大将は軍事的理由として、フィリピンが元々アメリカの植民地支配下にあったこともあり親米ゲリラの助力を期待できること、島嶼への海上進攻と比較し地上拠点も複数確保できることを挙げていた。マッカーサー大将は「マッカーサー王国」などと揶揄されるほど、父親の代よりこの地の利権を多く握っており、また、自身の前職はフィリピン軍元帥であり、更に緒戦で日本陸軍に敗北した際に、自分を含む高級軍人達だけが脱出し「私は戻ってくる」と宣言した手前もあった。そのため、マーシャル大将はマッカーサー大将の個人感情をたしなめる書簡を送っている[30]。海軍はマッカーサー大将の提唱するレノ5号は対日戦早期終結に役立たないと批判した[31]。

一方、ニミッツ大将はこの時期、1945年2月に台湾南部に進攻するグラニット2号計画 (Granite-2) を持っていた。また7月4日、予定通りに進攻が進まなくても既定の作戦計画を遂行することと、マッカーサー大将の主張する機動部隊と陸上基地とを連携させた作戦が適切である旨の2点を回答した。この理由として

- サイパン攻略時の抵抗が予想より大

- 連合艦隊の脅威

- 日本陸軍の大陸での進撃による中国沿岸での作戦活動の困難

- 1月に既にキング大将に対して8月までの戦力の用意はあるが以降は補強が必要である旨を伝えたが

- マッカーサー大将の戦力を指揮下に置くことは期待できない

- オーバーロードの進展からして戦力が必要な時期までに太平洋に移動することは期待できない

を挙げた。こうした対立のため、統合参謀本部は7月11日、ヨーロッパ情勢と絡め次の提案をし、パラオ占領(当時の予定では9月15日)とミンダナオ攻略の間に決定するとした。

- ドイツが打倒され、日本海軍を壊滅させた場合は日本本土への直接進攻(その際硫黄島、沖縄進攻を提起)

- ドイツ打倒も日本海軍撃滅もできていない場合にはミンダナオ→ルソン→台湾→沖縄→九州→本州の順に進攻

- ドイツを打倒していないが日本海軍を撃滅した場合はミンダナオを迂回

キング大将はこの後エニウェトクなどの視察行に出、17日にサイパンに飛び、第5艦隊司令官のレイモンド・スプルーアンス大将、両用戦の指揮を取っていたリッチモンド・K・ターナー中将に次期進攻はどこが望ましいかを尋ねたところ、両者ともフィリピンと答え、スプルーアンス大将はその理由としてサイパンのような島嶼よりも港湾向きの地形が多く、マニラ湾などを活用できることを挙げた。キング大将はスプルーアンス大将の論理に理解は示しつつも、持論の台湾進攻による中国大陸接岸案を棄てようとはしなかった[32]

なお、この大戦の間、アメリカ本国の政軍関係者には軍の動員限界についての考えが背景にあり、労働人口との兼ね合いから他の連合国への武器供給を含めた生産計画と睨みつつ、動員を行っていた。1943年から44年にかけては本国に留保している予備戦力を含めて、陸軍総兵力を90個師団770万人(海軍は200万人)に制限する決定も出され、これを世界にどう配分するかが戦略討議の前提条件であった。更にこの動員限界を超えて徴兵を行うのは、1944年11月の大統領選挙後でなければ不可能との統合参謀本部の見解もあった。そのためマーシャル大将はやや後の9月末にレイテ島上陸以後の作戦を計画した際にも、この件を考慮した上で作戦を検討するべき旨を主張している[33]。

ハワイ会談

一方、フランクリン・ルーズベルト大統領はマッカーサー大将が共和党の大統領候補になることを警戒し、これまで余り手柄を立てさせないようにしてきた。しかし、マッカーサー大将は4月末に不出馬を宣言し、ルーズベルト大統領は7月初旬の民主党大会で自身が大統領候補に指名されることが確実となり、カリフォルニアに滞在中の20日に指名を受けた。その後ルーズベルトは選挙遊説を行い、その一環として重巡洋艦ボルチモアでオアフ島ホノルルに赴いた。これは選挙中に前線基地に赴くことで、自分を戦争指導者として国民にアピールする狙いがあった。7月26日に到着し、その日の夜に現地の資産家の所有する邸宅で軍関係者を招いての夕食会を開き、その後、陸海軍参謀長会議議長のウィリアム・リーヒ大将、マッカーサー大将、ニミッツ大将の4者で会談をおこなった。マッカーサー大将はミンダナオからレイテを経てルソンに至るコースを示して持論を述べ、アメリカの植民地であったフィリピンはゲリラ協力が期待できるが、台湾は半世紀も日本の統治下にありむしろ住民が日本側へ協力する、キリスト教徒が多くを占めるフィリピンの住民は1942年に裏切られたと思っているし、フィリピンを見捨てることはアメリカの名誉に大きな汚点となると述べて迫った。ニミッツ大将は台湾には固執していなかった。キング大将の提唱する台湾進攻には5〜10個の陸軍師団が必要と見られ、陸軍の協力が不可欠だったからである。マッカーサー大将はルーズベルトと会談後寝室に続く廊下で2人きりになった時、「国民の激しい怒りは、この秋の選挙時に閣下への反対票となって返ってくることになる」と脅した。これに対しルーズベルト大統領は「フィリピンを迂回しない」ことを認め、「これからキングとやり合わねばならない」と述べた。会談はその後も同艦が出港する29日まで続いた。作戦部長のキング大将、この時点で作戦中であった第5艦隊司令官の後任を予定していたウィリアム・ハルゼー・ジュニア大将もそうした中で討議の一部には参加あるいは意識していた[34]。

しかし、海軍(キング大将)が主張する台湾進攻とルソン進攻案との関係は後回しとされ、9月のケベック会談でイギリスのウィンストン・チャーチル首相と協議した結果により決めるとした。ハワイ会談に対し統合参謀本部は不満で、キング大将は即時台湾攻略を主張し、ニミッツ大将に対して「人事を扱う航海局の出身だから妥協ばかりする」と怒りを露にした。一方海軍側でもハルゼー大将はフィリピン攻略の意義を認める進言をした。いずれにせよフィリピンへの進攻決定は高度の政治性を含むものではあった[35]。

8月以降

8月に入りテニアン、グアムが相次いで陥落、マリアナ諸島を完全に占領したアメリカ軍は、ペリリュー島、ヤップ、タラウド諸島などが次の目標として見えてきた。

8月16日、マーシャル大将はスケジュールを短縮できるとしたマッカーサー大将に計画の再提出を命じ、マッカーサー大将は作戦名称をマスケーティア(Musketeer )と改名し27日に計画を提出した[36]。それによれば攻略予定は9月15日にモロタイ、10月15日にタラウド、11月15日にサランガニ、12月20日にレイテ、などとなっており、リンガエンへの上陸時点でレノ5号に比較し40日短縮されていた。この一部を統合参謀本部は採用した。キング大将はなおも台湾に拘りマッカーサー大将はレイテ、海軍と海兵隊は台湾を攻略するよう提案し、暗にレイテ上陸への非協力をほのめかしたが、最終的にはレイテ上陸を後回しにすることで折れた。こうして9月9日、統合参謀本部はミンダナオ島の攻略(キングI)予定を11月15日、レイテ島の攻略(キングII)予定日を12月20日と指令した。その後ルソンと台湾のどちらに進攻するかは棚上げされたため未定であった。

なお、オーバーロード作戦実施直前(計画策定の最終段階)では、ノルマンディー上陸後90日でドイツ本国進撃の態勢を整え10月にはドイツ打倒を実現するスケジュールであったが、上陸から90日を経過した9月初めの段階では、それが不可能なことは明白となった。そのため、ドイツ打倒後3ヶ月で移動を開始し6ヶ月までの間に到着とされたヨーロッパ方面の兵力を当てにすることはできなくなった[37]。

キングII作戦ではまずフィリピン周辺の広範囲に亘る日本軍拠点を攻撃して露払いを行い、その後レイテ島に上陸する。陸軍部隊の上陸作戦支援は、トーマス・C・キンケイド中将の第7艦隊が担当し、艦船による砲火支援、輸送艦船の護衛などを行なう。ハルゼー大将の第3艦隊もこれを掩護するということに決まった。

9月の情勢推移

8月29日、第3艦隊はエニウェトクより最初の出撃を行い、31日、第38任務部隊第4群が硫黄島を空襲し[38]、続いて小笠原諸島を襲った。9月4日、第3艦隊(ウィリアム・ハルゼー・ジュニア大将)が直接指揮する残りの3つの群はニューギニアのマヌス島から出撃し、9月6日よりパラオ周辺、続いてフィリピンを空襲(下記「ダバオ事件」の項参照)、第4群もヤップを叩きつつパラオに向かい、他の群と入れ替わりに空襲を加えた。ただし、この段階では日本軍はセブ島を中心に航空兵力を配置して敵の攻撃を控え、温存策をとっていた。このために150機分の囮が各基地に配置されていた。

一方、アメリカ軍は空襲と併行しながら9月15日、モロタイ島、ペリリュー島へ上陸した(ペリリューの戦い)。17日にはアンガウルに上陸した(アンガウルの戦い)。9月23日にはウルシー環礁を占領しており、後に後方の補給拠点として使用された。第38任務部隊はペリリュー、モロタイ上陸作戦を支援した後、小笠原諸島やヤップを空襲し、9月21日にはフィリピン・マニラを[39]、続いて沖縄を襲って日本軍機200機以上を破壊する戦果を挙げた[40]。

ダバオ誤報事件と「対機動部隊戦闘協定」

ダバオはアメリカ軍上陸の可能性が高いと見られており、捷一号作戦では敵来寇の第一候補地に挙げられていた。9月に入ると連日のようにビアク島からの基地航空機による空襲を受けるようになり、9月9日から10日にかけアメリカ海軍第38機動部隊は、パラオ諸島に続いてダバオを中心にミンダナオ島各所に空襲を加えた。日本側は事前の空襲のため警戒を強めていたが不運なことに、この日の早朝、サランガニ見張所が敵上陸用舟艇接近と誤認、このことは捷一号作戦警戒を発令することに繋がった。そしてフィリピン南部に陸海軍の基地航空兵力が集結をはじめた矢先の9月12日、再びアメリカ軍機動部隊が来襲し、9月22日までマニラを始めとするフィリピン各地に空襲を続けた。

この戦いで日本側は一方的に攻撃を受けるだけで基地上空での邀撃戦に終始し、何ら敵艦隊に打撃を与えることはできなかった。その反面一航艦の実働兵力は250機から63機に激減し、駆逐艦皐月や水上機母艦秋津洲などの艦艇7隻、船舶31隻を損失、第一遊撃部隊の出撃時に補給する燃料としてマニラに準備する筈の燃料3万tも失われた[41]。海軍と共同する陸軍の現地航空部隊である第四航空軍も約200機からほぼ全機が失われた[42]。

現地陸軍を統括する南方総軍ではこれら一連のアメリカ軍機動部隊の攻撃から、アメリカ軍が跳梁跋扈する現状を再認識し、従来の「航空隊は敵攻略部隊攻撃を優先する」という方針よりも、海軍と協力してアメリカ軍機動部隊殲滅を図る方が良いのではと考えが大勢を占めるようになり、大本営にその旨意見具申するが承認されるところまでには至らなかった。しかし9月24日に中部フィリピンへの空襲が起こると南方総軍は第四航空軍に対して機動部隊攻撃強化を下令するとともに機動部隊への攻撃の必要性を再度意見具申した[43]。大本営は当初は従来通り陸軍航空隊は敵上陸部隊攻撃を主務として空母機動部隊への攻撃を控えるよう指示していたが、その後参謀を派遣して現地視察を行った結果、要望も無理からぬことと判断しこれを容認する[44]。

これにより9月19日に第一航空艦隊と陸軍第四航空軍は現地協定「対機動部隊戦闘協定」を結び、陸軍航空兵力も敵機動部隊攻撃に使用することが可能となり、「捷号作戦に関する陸海軍中央協定」で取り決められた攻撃目標の分担は形骸化する。

誤報騒ぎから始まる一連の戦闘により、マリアナ諸島などでの防衛作戦で受けた打撃から再建途上にあった一航艦は再び甚大な被害を受けた。また、激化するフィリピンへのアメリカ軍の攻撃からアメリカ軍がフィリピンに侵攻するのは間違いないと判断したが、正確な日程と地点を確信するには10月まで待たなければならなかった。

一方のアメリカ軍は上記のダバオ空襲を行っている段階で、ハルゼー大将は日本軍の反撃力が極めて弱く、またレイテ島に日本軍が存在しないという情報を得た[45]。9月13日、ヤップ島及びパラオの攻略計画を取りやめ、日本軍の反撃力が回復しないうちにレイテ島を攻略することをニミッツ大将に無電で進言した[46]。ニミッツ大将はこのうちヤップ攻略の取り止めに同意し、11日からイギリス首脳との第2回ケベック会談に臨んでいたルーズベルト大統領、12日から開かれていた米英軍事会議に出席していた統合参謀本部のアーネスト・キング大将にこの意見を伝えた。マッカーサー大将も14日、タラウド諸島、ミンダナオ島迂回を参謀総長のマーシャル大将に進言した。ルーズベルト大統領は攻略繰上げによる選挙戦への好影響も考慮してこの意見に同意し、上記2ヶ所に加えミンダナオへの上陸計画も取りやめとなった。これにより統合参謀本部は軍事会議中の15日、計画を2ヶ月繰り上げて10月20日にレイテ島を攻略することに変更し、ヤップ攻略用に準備されていた第24軍団が攻略部隊に繰り入れされた[47]。タイムスケジュールなどを改定したキングII作戦計画は9月26日付で第7艦隊、27日にはニミッツ大将より第3艦隊にも通達された[48]。

台湾沖航空戦

アメリカ軍は上記の南部フィリピン攻撃後、パラオ作戦の支援に第4群を残して第38任務部隊の残りの3群は一旦後退した。10月7日マリアナ諸島の西で合流した第38任務部隊はフィリピン奪回の陽動攻撃の意味も込めて10日に南西諸島を空襲、12日から14日には台湾を空襲。一連の戦闘を「フォルモサの戦い」としている[49]。日本軍の基地航空部隊はこれに応戦し、アメリカ軍に多大な損害を与えたものと判断したが、実際はアメリカ軍はほとんど損害を受けておらず、日本の航空戦力が消耗しただけに終わった。そして、この時の戦果誤認が、後の日本軍の艦隊総出撃という積極的な行動要因の一つとなる。第38任務部隊が陽動を行っている間の10月11日から15日にかけて、ニューギニアのホーランディアとマヌス島に集結していた上陸部隊は続々と出撃していた。

連合艦隊司令部は台湾沖航空戦の大戦果を信じ、引き続き基地航空部隊にアメリカ軍空母機動部隊の攻撃を命じた。小沢治三郎中将指揮の第一機動艦隊でも連合艦隊司令部からの「当分空母を作戦に投入しない」と言明されたことを受けて、練成途上の艦載機隊を基地航空部隊の指揮下に移して沖縄へ展開させ、戦場に投入した。また、アメリカ軍機動部隊の損傷した残存空母を掃討するために、小沢中将の指揮下にあった志摩清英中将の第二遊撃部隊(第五艦隊)を出撃させた。だが健在なアメリカ軍機動部隊の反撃を被り第一機動艦隊の派遣した航空隊は壊滅的打撃を被った。第二遊撃部隊の進撃は戦果誤報に気付いたため中止され奄美大島へ退避するも、アメリカ軍の反攻の予兆が見られたので途中で台湾の馬公に向かうように指示し、更に同艦隊を南西方面艦隊の指揮下に移した。

日本軍の作戦計画への影響

上記のように捷号作戦計画の基本は1944年の7月から8月に立てられた。その中で小沢中将などの意向により機動部隊は艦隊戦における中核兵力という位置づけが維持され、侵攻が12月まで延期されればリンガに派遣した遊撃部隊も本土に戻し合同して大規模な迎撃作戦を発動したい意向があった。しかし、計画策定後に前線で立て続けに敗北を重ねたため、基地航空部隊、特に第一航空艦隊が壊滅的打撃をうけ、小沢機動部隊の艦載機も同航空戦に投入しほとんどを消耗してしまった。その結果、艦隊を支援するための航空戦力はほぼ枯渇し、予定した戦力と実際の戦力に大きなずれが生じた。さらに、台湾沖航空戦の直後にアメリカ軍のレイテ侵攻が始まった。このため作戦計画を根本的に修正する余裕がなくなり、作戦発表時より小沢中将などから指摘され改善を求められていた『アメリカ軍機動部隊が防御する輸送船団に空の援護なしに突入するのは無理である』という問題を、何の対応策も行なわないまま実施することとなった。

また、台湾沖航空戦で空母艦載機まで投入して消耗したため、第四航空戦隊に組み込まれていた隼鷹・龍鳳の当面の出撃が諦められた。また、第一航空戦隊を編成していた雲龍・天城は竣工して間がなく、訓練未了を理由に温存された。これらの戦備が完全に整っていればマリアナ沖海戦並の艦隊航空兵力によって牽制を行えたことになるが、実際には燃料の不足などによる搭乗員大量養成訓練の遅延、アメリカ軍の急激な反攻などにより台湾沖航空戦以前にも行われていた(或いは行わざるを得なかった)杜撰で刹那的な兵力投入での損耗などで、既に想定よりも大きく戦力は低下しており、同航空戦により止めを刺された形となった。更にこの航空戦での敗北による稼動機の激減が、航空機の体当たり攻撃、即ち特別攻撃隊投入決断への決定打となった。特別攻撃隊に関しては後述する。

その他

この間、日本側では9月29日、連合艦隊司令部が大淀から日吉の慶應義塾大学構内に移転した。軍令部総長の上奏文によれば高雄にも同様の指揮所を設置する予定だったが実際には設備は造られなかった[50]

また、戦場であるフィリピンは戦前アメリカ本国の議会を通過した法案により1946年7月4日に独立を予定されていたが(フィリピン独立法)、フィリピンを占領した日本軍はこの状況を汲み、1943年には形式上はフィリピンを独立させていた。日本はその後連合国への宣戦布告を迫ったが、国土が戦場となり、長年の宗主国アメリカとしこりを生みたくなかった大統領ホセ・ラウレルはこれを引き伸ばすことに努め、1944年9月23日漸く宣戦布告をした。しかしこれも、戦争状態の存在を認める(existense of a state of war)であって正真正銘の宣戦(Declaration of War)ではなかった。日本軍はこの時期、親日を誓うフィリピン人による防衛組織ガナップ隊、11月10日にはマカピリ隊を編制し、後方での役務につけた[51]。

海戦の推移

1944年10月 アメリカ軍上陸まで

1944年4月下旬、アメリカ海軍作戦本部長のアーネスト・キング大将は潜水艦隊に対して、日本の輸送船を護衛する軍艦への積極的な攻撃を命じていた。以後、多数の連合艦隊所属艦を含む駆逐艦、海防艦が撃沈され、ルソン海峡を中心とした通商破壊も月毎に激化した。また、護衛兵力の不足と船舶の合理的使用のため南方資源用の船団とフィリピン防衛用の兵力輸送船団は纏めて運行されたが不要な船舶までが危険海域を通過するようになった。9月に入ると上述のようにウィリアム・C・ハルゼー大将は日本側の航空兵力が弱体であることを察知し、第38機動部隊による空襲も加わった[52]。このため更に多数の船舶が沈められ、捷号作戦計画に基づいた事前の兵力展開にも支障した。これが捷号作戦時の駆逐艦不足、作戦発令前後の遊撃部隊からの一部戦闘艦艇の引き抜き、油槽船との会合遅延・失敗などにつながった。原勝洋によれば計画段階では14隻存在した連合艦隊の随行油槽船は作戦発動時6隻(日栄丸・良栄丸・厳島丸・雄鳳丸・八紘丸・日邦丸)まで減少していたという。なお、9月末の作戦計画での敵情要約の全般情勢にて、アメリカ軍は「航空機と潜水艦による攻撃は甚大な損失を敵船舶に与えており、それ故に敵のフィリピン各部隊への兵站支援は大きな障害を抱えている」と述べており、攻撃の効果を認識している。

10月17日 - 22日

アメリカ軍の進攻

10月17日、アメリカ軍はレイテ島タクロバンから東に約100km程先に浮かぶ小島、スルアン島に第6レンジャー大隊D中隊を軽巡洋艦2、駆逐艦4、輸送駆逐艦8、掃海艇3の支援のもと、8時20分に上陸させた[53]。日本側は6時50分に同島の海軍見張所から第1報が発信され、8時にも発信があったが、監視員程度しか駐留していない同島は簡単に制圧され、連絡は途絶えた。同時刻にはマニラやダバオなどにもアメリカ艦載機の空襲(先鋒を務めたジョン・C・マケイン・シニア少将の第38任務部隊第1群の攻撃)が、13時には台湾南部にはB29による空襲が行われた[54]。スルアンを占領したアメリカ攻略部隊はレイテ湾への侵入を開始した。

現地部隊はアメリカ軍の接近を察知できず、スルアン島への上陸は寝耳に水だった。南西方面艦隊司令長官の三川軍一中将は、麾下の第五基地基地航空部隊指揮官で第一航空艦隊司令長官の寺岡謹平中将に対して航空偵察を命じ、作戦発動を発令する。陸軍もレイテ島守備の第十六師団から情報参謀自ら偵察機に乗り込み、空中偵察を行うが天候が悪化して敵を発見できず、第四航空軍も偵察機を出すが敵を発見できなかった。それでも軍司令の富永恭次中将は各地での空襲状況からアメリカ軍の来襲は確実と考え、捷一号作戦の発動を要請している[55]。

対して南部フィリピン防衛を担当する第三十五軍は当初は海軍見張所からの情報を信じなかった。理由は

- レイテ方面は天候が悪く敵機が行動していない。

- 台湾沖航空戦での大戦果が報告された直後だったので敵の上陸作戦は考えられない。

- ダバオ誤報事件の二の舞を演じていないか。

というものであり、第十六師団の敵情偵察の報告もその疑念を深くさせていた[56]。現地の第三十五軍が襲来するアメリカ攻略部隊を発見できなかったことに関しては、レイテ湾は南北130km、東西60kmにもおよぶ大湾であり、悪天候下では偵察機が広大な湾内をくまなく捜索するのは困難なことと、沿岸の監視所も同様であったことも要因である。

元々日本軍はアメリカ軍の侵攻ルートを

- ルソン本島への直接上陸

- レイテ島を経由しての本島上陸

- ミンダナオ島を経由しての本島上陸

のどれかだと推測していた。フィリピンの中枢であるルソン島に上陸するのは確実としても、その前に近くの手ごろな大きさの群島を攻略して前進拠点とすることは必至であろうと考え、日本側は進攻はミンダナオ島から、上陸はダバオを本命と考えていたのである。そのため、レイテは比較的上陸の脅威は低いと考えられ、配置された兵力も1個師団でしかなく、アメリカ軍がまずレイテ湾から侵入してきたことは日本の予想を裏切るものであった。

連合艦隊では連合艦隊司令長官の豊田副武大将が前線視察で台湾の高雄におり、参謀長の草鹿龍之介中将が通信情報や現地部隊の索敵情報などから判断してハルゼー大将の部隊が沖縄寄り、マーク・ミッチャー中将の部隊が比島寄りにそれぞれ行動し、ダグラス・マッカーサー大将の攻略部隊も付近に存在していると判断した[57]。実際には、比島寄りの部隊とされたミッチャーの部隊はキンゲイト中将貴下の第七艦隊であり、18隻の護衛空母を機動部隊と見誤った。ミッチャーはハルゼー機動部隊の第38高速空母部隊指揮官でハルゼー大将の指揮下にいた。豊田大将はただちに「0809発GF軍令作特第14号 捷一号作戦警戒」を発令し、日吉の連合艦隊司令部でも26分後に同様に発令した[58]。

8時48分に潜水艦部隊への進出命令を皮切りに、連合艦隊より各部隊への出撃準備が命令される[59]。特に連合艦隊司令部から「今後当分空母は使用しない」という言明を受け、台湾沖航空戦になけなしの艦載兵力を投入して磨り潰していた第一機動艦隊司令部にとって、本作戦への参加の発令は寝耳に水だった。これは従来の作戦内容であった「敵機動部隊を牽制する作戦」というよりも、「囮」となることに等しいからであった。この場当たり的ともいえる連合艦隊司令部の作戦指導に、機動部隊司令部には憤懣やるかたない感情を抱く者もいた。小沢治三郎中将は、囮とする着想は豊田大将の発想だと戦後アメリカの質疑に対して述べている[60]。また、第二遊撃部隊(第五艦隊)を台湾沖航空戦の残敵掃討で出撃させており、機動部隊の警戒戦力も不足していた。そこで連合艦隊は対潜哨戒部隊である第31戦隊(司令官:江戸兵太郎少将)を機動部隊に急遽編入させ、第二遊撃部隊の代行をさせることにした[61]。

10月18日、中比方面の天候が回復し、レイテ島は終日に渡って敵艦載機の猛攻に晒された。第十六師団は「敵艦艇多数湾内に侵入せり」と打電する。14時からは艦砲射撃が始まっている。軍令部はこの時点では敵の意図を察することができず、本格的攻略作戦とは判断していなかった[62]。しかし、大本営はアメリカ軍が台湾沖の大敗北を隠すために強引に比島を攻略してきたと判断し、陸海両総長はただちに参内して作戦の発動を上奏した[63]。上奏は裁可され、17時1分に捷号作戦を比島方面の一号とする総長指示が関係各部隊に通報され、17時32分に連合艦隊司令部より「捷一号作戦発動」が発令された[64]。豊田大将は台湾を離れて内地に向かうが、悪天候で大村に不時着し、20日になってようやく日吉に帰着している。

その20日7時、アメリカ軍は戦艦ミシシッピー、ウエストバージニア、メリーランド他駆逐艦6隻による艦砲射撃とハルゼー大将およびキンケイド艦隊の艦載機による空爆という上陸援護攻撃が始まり、9時43分にはロケット砲装備の上陸用舟艇の先導のもと約300隻の大部隊が北のタクロバン、南のドラッグに分かれて上陸を開始した[65]。これに対して第十六師団長牧野四郎中将は主力をドラッグ正面に置き、タクロバンには師団司令部や後方施設を配置させていた。そのため、アメリカ軍が予想に反してタクロバンにも大兵力を投入してきたことが混乱を生み、21日は早くも師団司令部は撤収し、タガミに移動せざるをえなかった[66]。アメリカ軍のこの上陸での戦死者は49名であった。マッカーサー大将はこの日の14時に新しい軍服にフィリピン軍元帥の軍帽をかぶってタクロバン南方に上陸し、有名な「私は帰ってきた」の解放演説を行って乗艦の軽巡洋艦ナッシュビルに戻った。なお、マッカーサー大将は翌日以降も上陸して戦線を視察するもその都度乗艦に戻っており、彼が上陸してタクロバンに指揮所を設けたのは、栗田艦隊が湾前で反転する少し前の25日10時頃だった[67]。

23日、レイテ島の第十六師団はアメリカ上陸部隊の攻勢を支えきれず、ついに南北の防衛線が突破され、歩兵第20連隊長の鉾田慶次郎大佐、歩兵第33連隊長の鈴木辰之助大佐が戦死、敵上陸から3日で基幹の3個歩兵連隊の長のうち2名を失うという大打撃を受けてしまう。そのため戦線は崩壊し、アメリカ軍はピカス、サンパブロまで進出した。[68]。

第一遊撃部隊の出撃準備

10月18日の時点でダバオ誤報事件や台湾沖航空戦により日本側の作戦計画は当初の予定と大きく違ってしまい、ブルネイで第一遊撃部隊に補給する燃料が欠乏していた。そこで軍令部は10月2日シンガポールを進発し日本に向け南シナ海を航行していたヒ76船団を連合艦隊の指揮下に移し、作戦用燃料を確保したい意向を陸軍に示した[69]。この海軍の突然の申し出に陸軍が反対し、東京都芝の海軍水交社にて折衝を続けた結果、20日の昼に同船団の黒潮丸・東邦丸を指揮下に置く代わりに本土の海軍用燃料15,000キロリットルを一般用に放出することが取り決められた。なお、この際陸軍は制空権が敵にあることを理由に艦隊の突入自体に反対しており、現存艦隊主義をとって、船団についてはフィリピンが落ちたあとのことを考慮して本土に油を還送するべき旨を主張したという[70]。

第一遊撃部隊は16日の通達で6隻の油槽船の編入の通告を受けていたが、17日の警戒の発令後も連合艦隊からなんら指令がなかった。そこで栗田健男中将は独断でシンガポールにあった2隻の油槽船(雄鳳丸、八紘丸)に燃料を満載のうえブルネイに回航するよう下令、その護衛として第4駆逐隊から2隻(満潮・野分)を向かわせた。また三亜にいた日榮丸に待機命令を出している[71]。

17日時点での第一遊撃部隊には上陸地点への突入期日(X日)は22日と指示されていた[72]。しかし現状では22日中に突入することは不可能であった。そこで栗田中将は連合艦隊に宛てて24日夕刻に水道東口に到着予定と中央に状況を報告、X日の変更を間接的に要請している[73]。その後19日に草鹿参謀長より「敵のタクロバン上陸は22~23日と予想されるのでX日を24日黎明時にしようと思うが可能かどうか」という趣旨の電文(GF機密第191453番電)が届くが、艦隊はブルネイへの移動中で、この時点ではブルネイに連合艦隊の手配する油槽船がちゃんといるか確証がなく、連合艦隊の企図する予定通りに出撃できるか判断できない状況だったので、艦隊司令部は直ぐの返信を避けている[74]

またシンガポールで修理中だった第十六戦隊の重巡洋艦青葉、第二水雷戦隊の軽巡洋艦能代は修理を中断してリンガ泊地に帰投、出撃に備えた。また比島沖で南方軍総司令部のサイゴン移転に協力するため行動中の第2駆逐隊の2隻(早霜・秋霜〈※清霜はリンガ泊地に残留〉)、パラオにいた駆逐艦時雨には直接ブルネイに向かうように指示がなされた[75]。

第一遊撃部隊は予定通り18日1時にリンガ泊地を出撃する。この時点での第一遊撃部隊の編成は以下の通りである[75]。

- 第一遊撃部隊第一部隊(第二艦隊司令部直率)

- 第四戦隊(愛宕・高雄・摩耶・鳥海)

- 第一戦隊(大和・武蔵・長門)

- 第二戦隊(山城・扶桑)

- 第五戦隊(妙高・羽黒・最上)

- 第十六戦隊(青葉・鬼怒・浦波)

- 第二水雷戦隊(能代・島風・時雨)

- 第2駆逐隊(早霜・秋霜・清霜)

- 第31駆逐隊(岸波・沖波・長波・朝霜)

- 第32駆逐隊(藤波・浜波)

- 第二部隊(第三戦隊司令部直率)

- 第三戦隊(金剛・榛名)

- 第七戦隊(熊野・鈴谷・利根・筑摩)

- 第十戦隊(矢矧)

- 第4駆逐隊(満潮・朝雲・山雲・野分)

- 第17駆逐隊(浦風・磯風・浜風・雪風)

この日の晩、大和の檣楼に一羽の鷹が留まり乗員がこれを捕獲、縁起が良いと艦橋では喜ばれ、宇垣纏中将も日誌に態々「戦勝のマスコット」と記述している[76]。20日、連合艦隊の予想に反して米軍は上陸を開始する。だが栗田艦隊は当初の予定通りブルネイに向かい、12時に全艦艇がブルネイに入港する。

20日午後、第十六戦隊を第二遊撃部隊に編成替えとなる。同戦隊はブルネイより出港(21日[77])、第二遊撃部隊と落ち合うべくマニラに向かう。しかしルソン島西方でアメリカの潜水艦ブリーム (USS Bream, SS-243) の雷撃で旗艦青葉が大破、右舷前部機械室への魚雷命中により右に13度傾斜した。戦隊はこの状態の青葉を鬼怒に曳航させ、マニラ湾に入港。その翌日にもアメリカ軍の空母艦載機による攻撃を受ける[78]。

夕刻には連合艦隊より「爾後の作戦指導の腹案」を知らされ、突入のX日は24日に変更された[79][注釈 10]。しかしブルネイには第一遊撃部隊に補給する手筈だった連合艦隊の手配した油槽船は結局間に合っておらず、栗田中将が独断で手配した2隻が翌21日に到着する予定で24日の突入すら不可能となった。このため20日の「GF電令作第362号 レイテ決戦要領」でX日を更に25日に変更すると全軍に通達された[80][81][注釈 11]。 21日11時20分、2隻の油槽船はブルネイに到着、直ちに燃料の補給が開始され、22日5時までに補給は完了した。

またこの日に第一遊撃部隊各級指揮官および関係科長に対してレイテ突入の具体的要領が初めて指示された[82]。燃料未達による遅延で期日内での突入に時間的余裕がなくなったこともあり、全艦隊を一方向から進出させるよりも南北に分かれて進出することが決まった[注釈 12]。第二戦隊(司令:西村祥治中将)を基幹に航続力の劣る白露型、朝潮型の駆逐艦などから第三部隊が編成され、4つある航路のうち最短だが敵制空圏内に真っ先に入ってしまうスリガオ海峡を通過する第四航路から進撃。本隊は期日内に突入でき、敵制空圏にギリギリまで近づけるパラワン水道を通過する第二航路から進出することとなり、25日4時ごろに両隊同時に突入することと決められた[83][注釈 13]。

第三部隊の新設により、各隊の編成・軍隊区分は以下の通りとなる。

- 第一遊撃部隊第一部隊(第二艦隊司令部直率)※主要任務は敵水上部隊の撃滅

- 第四戦隊(愛宕・高雄・摩耶・鳥海)

- 第一戦隊(大和・武蔵・長門)

- 第五戦隊(妙高・羽黒)

- 第二水雷戦隊(能代・島風)

- 第2駆逐隊(早霜・秋霜)

- 第31駆逐隊(岸波・沖波・長波・朝霜)

- 第32駆逐隊(藤波・浜波)

- 第二部隊(第三戦隊司令部直率)※主要任務は敵船団及び上陸軍の撃滅

- 第三戦隊(金剛・榛名)

- 第七戦隊(熊野・鈴谷・利根・筑摩)

- 第十戦隊(矢矧)

- 第17駆逐隊(浦風・磯風・浜風・雪風)

- 第3隊(清霜・野分)

- 第三部隊(第二戦隊司令部直率)※主要任務は1:敵船団及び上陸軍の殲滅 2:敵水上部隊牽制攻撃

- 第二戦隊(山城・扶桑)

- 最上・時雨

- 第4駆逐隊(満潮・朝雲・山雲)

機動部隊本隊の出撃

17日の捷一号作戦警戒の報を受けた際、骨抜き状態だった機動部隊本隊は19日には出撃するよう通知を受け空母搭載兵力の確保を急いだ。当時司令部は大分基地にあったが、直ちに貴下の部隊に集結を命じ、艦載機も練成で台湾沖航空戦に出撃しなかった601空から空母の発着経験のある者と、台湾進出に間に合わなかった653空・634空の残余機を含めて116機を確保した(内訳:零戦52型52機・零戦爆装28機・天山艦攻25機・97式艦攻4機・彗星艦爆7機)[84]。機動部隊本隊は18日から19日夕刻にかけて大分沖と八島沖に分かれて集結し、呉からの燃料補給を受けて出撃準備を済ませた。第二遊撃部隊の代打として配属された第31戦隊は整備中であった軽巡洋艦五十鈴および駆逐艦秋風・桐に出動を指示、五十鈴と桐は19日までに進出したが秋風は間に合わず、機動部隊の補給部隊(油槽船2隻・海防艦6隻)に回された[85]。

19日13時より、機動部隊本隊の各級指揮官が旗艦瑞鶴に集まり作戦の打ち合わせが行われた[86]。20日早朝より艦隊は伊予灘に出動し艦載機を収容、9時30分に小沢提督は関係部隊に機動部隊本隊の行動予定を打電する[87]。豊後水道を通過時に連合艦隊よりX日が25日に変更されたことを知らされたが予定通り行動することにする。

艦隊は21日より艦載機による偵察を開始、天山艦攻9機が出動するが1機が未帰還、1機が天候不良で沖縄に不時着後23日に帰還した。 22日、引き続き航空偵察を実施しつつ、瑞鶴や瑞鳳・千代田・大淀から小型艦艇への洋上補給が実施されるが、訓練未熟もあり計画通りの補給ができなかった艦もあった。一方の航空偵察も敵を発見できず、しかも出動した14機中5機が未帰還となった(うち1機は沖縄大東島付近に不時着するも搭乗員は死亡、1機は沖永良部島付近に不時着しこちらの搭乗員は生還した)。

第二遊撃部隊の出撃準備

台湾沖航空戦の残敵掃討に出動していた第二遊撃部隊は17日に奄美大島に入り補給を開始した。入港に先立ち長官である志摩清英中将は捷一号作戦警戒発令と機動部隊本隊の作戦参加を知るが、第二遊撃部隊への今後の作戦行動については特に指示が無かった。そこで夜半に連合艦隊に対して第二遊撃部隊独自の作戦要領[88]を打電するが連合艦隊からの回答は得られなかった。翌18日に艦隊は当初の指示に従い馬公に向かうが、その途上で第十六戦隊の第二遊撃部隊への編入と機動部隊本隊から南西方面部隊への所属替え、高雄で補給の上マニラへ進出するように命令を受ける[89]。艦隊は直ちに高雄に進路をとるが、夕刻には南西方面艦隊より馬公に待機するよう指示が出て再度馬公に向かう。以後第二遊撃部隊の使い方に関して連合艦隊と南西方面艦隊とで異なった指令が飛び交い、同隊を混乱させた。馬公で補給の上、20日に内地を出撃する機動部隊本隊へ復帰するべきであるという意見が艦隊内でもでた。しかし20日8時30分に馬公入港直後に連合艦隊から「第二遊撃部隊は南西方面部隊指揮下に入り海上機動反撃作戦を決行せよ」との命令を受け、機動部隊本隊復帰はご破算となる[90]。

馬公入港後、三亜から移動してほぼ同時に入港した良栄丸より給油を受けた。しかし第二遊撃部隊をどう使用するかについて中々決定をみず、その間に第二航空艦隊から駆逐艦3隻の高雄派遣の要請を受け、第21駆逐隊(初春・若葉・初霜)を割くことになる[91]。結局第二遊撃部隊がレイテ湾に突入することが決まったのは21日午後となった。南西方面部隊から23日までにマニラ進出を命じられた志摩中将は16時に馬公を出港するが、この時点で第二遊撃部隊は第一遊撃部隊の行動予定の詳細は知らされていなかった。21日夜半にようやく通報を受けるがマニラによっていたら時間の余裕があまり無いことが判明し、行き先を油槽船日榮丸が居る筈のコロン湾に変更する[92]。22日朝、連絡書を載せた水偵をキャビテに向け発進させたが、その連絡書の中には栗田艦隊へ向けた行動予定書も含まれていたが栗田艦隊との連絡は叶わなかった[93]。同隊は23日18時にコロン湾に入るが期待の油槽船の姿は無く、やむなく重巡洋艦から駆逐艦に燃料が分配される[94]。

こうして第二遊撃部隊は燃料にいささかの不安を残しながら、予定通りの24日2時にコロン湾を出撃、西村部隊の後方から進撃を開始した。

アメリカ軍の準備状況

侵攻を開始したアメリカ軍はこの時期の他の戦いと同じく、充実した体制が組まれていた。第38機動部隊は10月6日にウルシーを出港してから、1945年1月のリンガエン湾上陸支援と通商路攻撃を終えるまでの約16週間海上にあった。同艦隊各艦は少なくとも85日は洋上に留まり、根拠地などに錨をおろすことはなかった。また、第3艦隊の各部隊は概ね15ノット前後での移動が多かったが、25日の作戦行動など、必要とあれば25ノット以上の速力も選択していた。戦術レベルでは同日第34任務部隊で大型艦から小型艦に給油を行うため数時間速度を落とさざるを得なくなる場面などがあったが、後方の港湾まで後退するようなことはなかった。

この長期に亘る洋上行動を支えたのは、強力な役務部隊である。これは艦隊用タンカー34隻・護衛空母11隻・給兵艦6隻・貨物船7隻・駆逐艦19隻・護衛駆逐艦26隻・外洋タグ10隻の計113隻に及ぶ。アメリカ海軍はこれを10〜12のグループに分割し、日本軍の哨戒圏外に補給点を設定、ウルシーとの間を往復させていた。

ローテーションは次のようになっていた。補給点(Fueling Area)には常時9〜10隻のタンカーなどが待機し、残量が所定のレベルに下がると、残りを次のタンカーに移載し、3 - 4日ごとにウルシーに後退、そこで本国から派遣されてきた商用タンカーから燃料を受け取るというものであった。一方空母は、グアム、エニウェトク、マヌスから、高速空母への補充機と搭乗員を運び、弾薬、需品なども補給していた。冷蔵船や郵便船なども存在していた。

一方、日本側は補給点を発見することはできなかった[95]。補給点はミック(MICK)と呼ばれ東経130度、北緯15度の海上にあった。この他にも補給点は設定されており、本作戦では6つあった。本作戦の兵站計画によれば、需品の供給もニューギニアに設けた後方拠点などに数ヶ月分が備蓄されていた。

基地航空隊の行動

19日、第一航空艦隊司令長官に内定していた大西瀧治郎中将が着任し寺岡中将と交代する。同日アメリカ艦隊がレイテ湾に現れたことを受け、13時30分にクラーク基地を出撃した彗星1、爆装零戦4の攻撃隊がレイテ方面の敵艦隊を攻撃し陸軍航空隊も反撃を開始、護衛空母サンガモン他1隻が損傷している。20日も攻撃を続け軽巡洋艦ホノルルが被弾している。21日には神風特別攻撃隊が初出撃するも未帰還機1機を出して敵情を得なかった[96]。22日・23日は攻撃作戦は実施しなかった。

10月23日

第四戦隊の壊滅

10月22日、第一遊撃部隊主力(第一部隊・第二部隊)が補給を完了し8時にブルネイを出撃、期日に余裕が無いため危険が予想されたパラワン水道を通過するコースを取る[97]。少し遅れて日本軍第一遊撃部隊第三部隊(戦艦2隻基幹、通称:西村艦隊)が15時30分にブルネイを出撃、スリガオ海峡を通過するコースを取る。7時47分、チェスター・ニミッツ大将はハルゼー大将に対し、小沢機動部隊が10月20日に日本を出航したことを連絡する[98]。深夜、潜水艦シードラゴン(USS Seadragon, SS-194)が空母に魚雷命中を主張し、第38任務部隊に報告する[99][100]。同じく潜水艦シャーク(USS Shark, SS-314) が7隻の艦隊発見をハルゼー大将に報告[100]。潜水艦アイスフィッシュ(USS Icefish, SS-367)が前日9時30分に重巡洋艦2隻、駆逐艦3隻発見を報告[101]。実際には、この艦隊は10月20日にマニラを出航し、高雄市に向かっていた輸送船団だった。

出撃した第一遊撃部隊は18ノットに増速し対潜哨戒を厳にした。14時31分に能代、15時35分に高雄、17時35分に愛宕がそれぞれ潜水艦発見を報じたが流木の誤認だった。17時52分には対潜哨戒中の九六式陸上攻撃機から敵潜水艦発見の報を受けている[102]。

10月23日0時、パラワン水道の入り口に達する。この直前に大和田通信隊より敵潜水艦の緊急通信を探知した旨の報告があり、司令部は全艦に通報、対潜警戒を一層厳重にする[103]。1時16分パラワン水道を航行中の栗田艦隊を第7艦隊所属の潜水艦ダーター (USS Darter, SS-227) とデイス (USS Dace, SS-247)がレーダーで発見した[104]。両艦はちょうど会合中であった。2隻はこれを報告すると共に艦隊に接近を開始する。

6時32分、ダーターは愛宕に対し艦首発射管から魚雷6本を発射[105]、それから急旋回して高雄に対し艦尾発射管から魚雷4本を発射した[106]。この時愛宕は総員配置につきながら早朝訓練を実施していた。乙字運動後の定針直後の6時33分、艦首に1発、続けて中央に2発、遅れて後部に1発の魚雷計4本が命中する[107]。ダーターの攻撃ポイントが愛宕に非常に近く愛宕乗員は誰一人として潜望鏡も雷跡も発見報告できなかった(左舷高角砲指揮官と見張り員の一部が魚雷発射の気泡のようなものを至近で発見していたが報告のいとまもなく魚雷を受けた)。艦長の荒木伝大佐は被雷後直ちに左舷注水区画などへの注水を命じるが傾斜を止めることはできず機関も停止、栗田中将は旗艦変更を決断する。駆逐艦岸波、朝霜が駆けつけてくるが愛宕の傾斜は23度を超えており横付けは不可能だった。愛宕の傾斜はなおも止まらず54度に達したので荒木艦長は艦の復旧は不可能と判断し総員退艦を指示、栗田中将ら司令部要員も海に飛び込み泳いで岸波に移乗するが[108]、この際参謀長の小柳富次少将が右上腿部を負傷した。6時53分に愛宕は沈没、機関長以下360名が戦死し艦長以下492名が朝霜に、221名が岸波に救助された[109]。

愛宕の被雷後、後続していた高雄は直ちに取舵を行い、愛宕に命中しなかった魚雷2本をかわすことに成功する。しかし6時34分、ダーターが続けて発射した魚雷4本のうち、艦橋下右舷と後部右舷に魚雷2本が命中した。主機械が停止し航行不能となったが火災は発生せず、左舷に注水が行われ傾斜も復元した。罐室などに浸水はあったが食い止めることに成功するが舵などが故障し動けなくなる。その間、駆逐艦長波が近づき周囲を警戒した。この被雷により高雄では33名が戦死し31名が負傷した(後に朝霜も合流する)[110]。

旗艦愛宕と高雄の被雷を確認した第一戦隊司令の宇垣中将は次席指揮官であることもあり直ちに全艦に一斉回頭を命じ当方への回避を命じた。敵潜水艦がいるこの海域からの離脱のためだったが過度の避退も危険と判断し、6時51分基準針路に戻り乙字運動を再開する。ところがその直後の6時57分、今度は重巡洋艦摩耶に潜水艦デイスの放った魚雷4本が命中する。

摩耶では被雷前に水測員が右舷後方に怪しい音源があるという報告を受け、右舷側に警戒の目がいっていた。ところが左舷側より接近する魚雷を発見。艦長の大江賢治大佐は面舵を指示するが航海長の独断で取舵一杯が行われる。しかし転舵の効果が出る前に魚雷が次々と命中した。艦はたちまち左舷に傾斜し副長が防水を下令したが手を尽くすまもなく被雷から8分後の7時5分に沈没した[111] (沈没は7時8分ともいわれる)[109]。艦長以下336名が戦死。短時間での沈没であったが副長以下769名もの乗員がかけつけた駆逐艦秋霜に救助されている。

摩耶被雷を受け第一部隊の陣形は大きく乱れる。また後続する鈴木義尾中将指揮の第二部隊がこの海域にさしかかる。7時に将旗を岸波に掲げた栗田中将は大和に通信の代行を指示[111]、また第四戦隊で唯一健在の鳥海の第五戦隊への編入を命じる。8時30分には旗艦を予備の旗艦に指定してあった戦艦大和に移すことを指示するが敵潜水艦発見の誤報が各艦から相次ぎ司令部が大和に移乗するのは16時23分となった[112]。旗艦移乗後、艦隊はレイテ湾に向かって進撃を再開。大和戦闘艦橋には右側に栗田中将を中心とする艦隊司令部が、左側に宇垣中将の第一戦隊司令部が陣取り、異様な空気が漂ったという[113]。

愛宕(摩耶)生存者の大部分は大和(武蔵)に収容されたが、愛宕水雷長は第七戦隊利根水雷長となり、25日のサマール沖海戦に参加することになる[114]。21時40分、高雄は応急修理の結果自力航行可能となり、駆逐艦朝霜・長波、救援要請を受けて駆けつけた南西方面艦隊所属の水雷艇鵯に護衛されてブルネイに向け避退を始めた。

序盤に敵潜水艦の奇襲を受け重巡洋艦3隻を失い、出鼻を挫かれた形の日本側であったが、連合艦隊司令部は1710時に参謀長名で参加部隊に情況判断と以後の方策を指示。作戦の継続を指示するとともに

- 機動部隊本隊を以て極力敵機動部隊を北方に吸引しこれを攻撃。水上部隊(栗田艦隊)の劣勢を補うこと

- 対潜対空警戒を更に厳とすること

- 敵機動部隊が水上部隊を攻撃する好機を見計らって基地航空隊を以て敵空母を撃滅すること

の3点を重視するように指示を出している[115]。

その他の部隊の行動

機動部隊本隊は出撃後の22日、航続力の短い丁型駆逐艦に空母と大淀から給油を行なったが悪天候のため完遂できなかった。それでも予定される24日未明第一次攻撃隊発進に向け予定地点へ進撃していた。14時にはパラワン水道での経緯の無電が入り長官の栗田中将が旗艦を大和に変更し作戦を続行中であることも知らされた。

第二遊撃部隊との合流を目指してブルネイからマニラに移動中の第十六戦隊は午前4時頃、旗艦青葉がアメリカ潜水艦ブリーム (USS Bream, SS-243) の魚雷攻撃を受け青葉は航行不能となる[116]。鬼怒は青葉を曳航し、駆逐艦の浦波と共に退避し22時45分にマニラ湾に到着した[116]。その後旗艦を鬼怒に変更した[116]。しかし第二遊撃部隊はマニラに寄港せず、直接コロン湾に向かったため、第十六戦隊は合流を諦め、レイテへの陸兵輸送の護衛につくことになる。

トーマス・C・キンケイド中将はブリームからの報告を受け、当初は大規模な東京急行の前兆と誤断していた[117]。ハルゼー大将は日本軍が第一次ソロモン海戦の再現を狙っていると見抜き、第38任務部隊第3群(フレデリック・C・シャーマン少将)をルソン島東方140km、第2群(ジェラルド・F・ボーガン少将)をサンベルナルジノ海峡、第4群(ラルフ・E・デヴィソン少将)をスリガオ海峡に配置した[118]。第1群は補給のためにウルシーへ向かった[119]。

10月24日午前2時、西村艦隊の最上の水上偵察機が索敵のため夜間発艦。6時50分にレイテ湾上空に到達し、同海域のの偵察に成功。湾内の敵戦力についてブーラン基地を経由して打電。12時には西村艦隊上空に戻り報告球を投下。その後同機はサンホセ基地に向かった。レイテ沖海戦を通じレイテ湾内の状況の偵察に成功したのはこの最上搭載機だけである。この報告は全艦隊に送信され日本軍にとっての貴重な情報になった。

午前2時15分、ギターロ (USS Guitarro, SS-363)、アングラー (USS Angler, SS-240)の2隻の潜水艦が第一遊撃部隊を発見し、艦艇15隻ないし20隻を報告する[120]。

午前7時、第十六戦隊は輸送船団(第六・九・十・一〇一・一〇二輸送艦)を引き連れてカガヤンの陸軍兵をレイテに移送すべく出撃。ミンダナオ島へ向かうが直後にアメリカ軍機約100機の空襲を受けた[116]。しかし損害はなく予定通りミンダナオ島に向かった[121]。

第四戦隊を壊滅させた潜水艦のダーターは退避する高雄を追跡中に座礁し[122]、自沈処分となる。ダーターの乗組員はデイスに移乗し、デイスはオーストラリアへと撤退した。

アメリカ艦載機の第一遊撃部隊への空襲が始まる少し前、第七戦隊重巡洋艦部隊各艦から計6機の水上偵察機が発進した[123]。鈴谷1号機のみ索敵に向い、残る機はサンホセ基地に退避した。

10月24日

シブヤン海海戦

7時2分、栗田艦隊はサンベルナルジノ海峡東方の敵機動部隊の索敵を発令、金剛・榛名・鳥海・鈴谷・能代から各1機、矢矧から2機の計7機の索敵機を出す。そのうち金剛の偵察機が9時40分と12時10分に敵艦隊(第2群の一部)を発見し報告、矢矧の偵察機も11時に敵艦隊を発見(第1群)している[124]。

シブヤン海に差し掛かった栗田艦隊は24日8時10分、旗艦大和の見張り員が敵偵察機を発見。アメリカ軍に見つかったことを知る[125]。この機はアメリカ軍第38任務部隊索敵隊(カボット、イントレピッド)の機で、同乗のモート・エスリック中佐は8時20分、「戦艦4隻・重巡洋艦8隻・駆逐艦13隻」と報告する[126]。この時第38任務部隊は第2群(指揮:ボーガン、空母5隻基幹)がサンベルナルジノ海峡付近に、第3群(指揮:シャーマン、空母4隻基幹)がルソン島の東に、第4群(指揮:デヴィソン、空母4隻基幹)がレイテ島付近にいた。また、第1群(指揮:ジョン・S・マケイン・シニア中将、空母4隻基幹)は補給のため移動中だった。ハルゼー大将は第2・3・4群の3個群を以って栗田艦隊に対し攻撃を開始することを決める。

栗田艦隊側は敵の通信を妨害するため武蔵が電波妨害を実施、アメリカ軍機もこれに対応して使用電波を変更するなどして対抗する[127]。

第一次対空戦闘

10時8分、能代の電探がアメリカ攻撃隊を探知。その後も他艦艇の電探が相次いでアメリカ攻撃隊を探知する。長官の栗田中将は直ちに24ノットへの増速を指示する[128]。

10時26分、第2群の空母イントレピッド (USS Intrepid, CV-11)、カボット (USS Cabot, CV-28) からの第1次攻撃隊45機(戦闘機21、爆撃機12、雷撃機9、誘導機ビル・エリス中佐)[129]が攻撃を開始する。栗田艦隊側も旗艦大和が発砲し、各艦続いて砲火を開いた。アメリカ軍機は猛烈な砲火をものともせず第一部隊の輪形陣中央の大和・武蔵・長門・妙高を攻撃した[130]。

武蔵には10時29分ごろに急降下爆撃を受け推定60キロの爆弾が一番砲塔天蓋に命中。しかし爆弾は跳ね返され空中で爆発。他にも前部艦首付近と中央両舷に各1発が至近弾となり漏水を発生させる。続いて魚雷3本が接近し1本が命中。浸水自体は大したものではなく速力も落ちなかったが、この際の衝撃で主砲の前部方位盤が故障し旋回不能となり、砲撃に支障をきたすことになる[131]。

10時29分、妙高に対して3機が雷撃を実施、2本は回避したが1本が右舷後部に命中[132]。後部発電機室、右舷機械室などが満水となり6分後には傾斜が12.5度となり速力も徐々に低下。10時40分には速度18ノットまで低下し、乗艦していた第五戦隊司令の橋本信太郎中将は旗艦を羽黒に変更する決断をして、11時38分に移乗する[133][134]。妙高は単独で列を離れ後退を開始。乗員の必死の応急処置で傾斜も6度ほどにまで回復する。栗田中将は高雄の護衛についていた駆逐艦長波を分離させ、妙高の護衛に向かうよう指示する。

第一次攻撃隊撤退後、栗田艦隊はアメリカ潜水艦を発見し一斉回頭を何度かおこなったが、すべて流木の誤認であった[135]。駆逐艦が爆雷攻撃をおこなったことも記録されている[136][137][138]。第七戦隊では、シブヤン海にアメリカ潜水艦1隻乃至2隻が存在していると考えていた[139]。

第二次対空戦闘

11時56分、武蔵の電探が敵機を探知する。栗田中将は24ノットへの増速を指示、12時6分イントレピッドからの第2次攻撃隊33機(戦闘機12・爆撃機12・雷撃機9)[140]が攻撃を開始した。

今回も目標は栗田艦隊の第一部隊であり、その攻撃は大和と武蔵に集中した。アメリカ軍機の攻撃開始と同じくして長門が発砲を開始、激烈な対空戦闘が始まった[141]。大和への攻撃は12時7分から15分ほどまで続き、雷撃は全て回避するも至近弾2発を受けた。

武蔵にはアメリカ軍機16機が襲い掛かり、うち7機を撃墜するが雲を利用した艦首尾両方向からの爆撃により2発が命中し5発が至近弾。続いて左舷方向からの雷撃を受け3本が命中した[142]。この攻撃で武蔵の速度は22ノットに低下し左に5度傾斜、第二水圧機室が浸水するも右舷への注水により傾斜は1度まで復原した。2発の直撃弾のうち左舷に命中した1発は中甲板まで貫通し炸裂。その火炎が第2機械室、第10・12罐室に侵入し設備を破壊した。第2機械室では蒸気管が一部破壊され蒸気が噴出、第2機械室は放棄され武蔵は3軸運転を余儀なくされる。以後武蔵は艦首をやや下げた状態となり速力が低下、艦隊から次第に落伍し始める[141]。

第二次空襲は8分ほどで終わったが、その被害は武蔵に集中し損害は重大だった。栗田中将は12時25分に関係各隊に敵機襲来とその撃退を報告する。13時15分、武蔵艦長猪口敏平少将より今までの武蔵の損害が報告され、主隊と行動するには致命的損傷を受けたことを知る。しかし武蔵に対する決断を下すよりも早く、アメリカ軍機による第三次空襲が開始される[143]。

第三次対空戦闘

12時54分、艦隊の先頭を行く駆逐艦島風の電探が敵飛行機と思われる物体を探知する。13時12分に大和見張り員が敵機を発見。3度にわたるアメリカ編隊の襲来に友軍の航空攻撃が奏功していないのではと懸念した栗田中将は13時15分に南西方面艦隊司令部と機動部隊本隊に対して督促の意味もこめて「敵艦上機我に雷爆撃を反覆しつつあり、貴隊触接さらに攻撃状況速報を得たし」と電報を打つ[144]。13時19分、ミッチャー中将直率第3群の空母レキシントン (USS Lexington, CV-16)、エセックス (USS Essex, CV-9) からの攻撃隊83機[145]が攻撃を開始。部隊は二手に分かれて第一第二両部隊に殺到。13時23分、第二部隊第七戦隊が砲撃を開始し、13時31分には第一部隊も砲撃を開始する。

第二部隊への空襲は27分ほど行われ、13時28分に矢矧への急降下爆撃で至近弾が1発。これにより矢矧の艦首が満水となり水測室などが使用不能。速力も22ノットまで低下する[146]。

第一部隊には約20分ほど空襲が行われ大和と武蔵が標的となる。大和には13時40分に急降下爆撃により1発が右舷前部に命中し火災が発生、更に1発が右舷に至近弾となる。しかし損害は軽微で火災も10分ほどで鎮火された。

武蔵の損害状況はこのあとの第五次対空戦闘での艦橋への命中弾による航海科の壊滅により、この頃より記録が錯綜し他艦との記録との整合が合わない点が出ている。以後の武蔵の損害は戦史叢書での記録に拠る。武蔵への攻撃は13時50分までの間に2回行われ、第1波の13機は雷爆同時攻撃となる。急降下爆撃により3発が至近弾となり、2発が右舷と艦尾に命中、艦尾のジブクレーンの支柱を破壊した。雷撃は1本が右舷に命中し測距儀室などを破壊した[146]。武蔵側は来襲機13機のうち5機の撃墜を記録している。続く第2波約20機の攻撃は爆弾4発命中、魚雷4本命中と一度の攻撃では最大の被弾を蒙った。二波にわたる空襲で武蔵は合計9本の魚雷が命中し両舷の注水区画は満水となる。特に前部の浸水は甚だしく、艦首は水面近くまで沈み艦隊から急速に落伍し始めた[147]。

第四次対空戦闘

栗田中将は武蔵の深刻な損害を鑑み、共に進撃することは不可能だと判断した。その間にもアメリカ艦載機の攻撃は続き、第三次空襲から間もない14時15分、第4群の空母フランクリン (USS Franklin, CV-13)からの第4次攻撃隊65機が来襲した[145]。

この攻撃隊は落伍した武蔵は狙わず第一部隊の大和と長門を攻撃した。長門には14:16に米空母フランクリン(USS Franklin, CV-13)とカボット(USS Cabot, CVL-28)からの攻撃機により二発の爆弾を受ける。一発は長門の多くの機銃と第一缶室の換気口を破壊、25分間の軸停止となり、もう一発は無線室と酒保付近を破壊し52名が死亡、106名が負傷した。14時26分にも数機が襲い掛かり爆弾3発が至近弾となっている。大和に対しては14時30分ごろより攻撃が始まり、爆弾1発が前甲板に命中する[148]。フランクリン攻撃隊(ジョー・キービー中佐)の報告では武蔵に最低爆弾4発、魚雷3本命中、軽巡洋艦1隻撃沈を主張[149]。エンタープライズ攻撃隊(ダン・スミス中佐)は武蔵に爆弾と魚雷集中、利根に爆弾2発命中、駆逐艦2隻に爆弾命中を主張している[149]。

空襲は14時40分過ぎには終了する。栗田中将は武蔵のコロン回航を決断し14時50分に武蔵に指示、護衛に駆逐艦清霜をつける。14時52分に各隊にその旨を打電し敵の空襲がなお熾烈であることを知らせる[150]。また第七戦隊の重巡洋艦利根艦長の黛治夫大佐より上級指揮官である鈴木義尾中将(第二部隊指揮)宛に、第二部隊全隊での武蔵護衛が意見具申される。しかし逆に利根単独での武蔵護衛が指示され護衛に向かっている[151]。

第五次対空戦闘

艦隊は第四次空襲の後も速力22ノットを維持していた。しかし空襲終了から僅か15分後、武蔵が接近する敵編隊を探知。14時59分、第2群の攻撃隊30機(戦闘機15・爆撃機12・雷撃機3)が来襲する[149]。この攻撃は武蔵に集中した[152]が他の艦艇にも一部攻撃が行われ損害が出ている。長門は15時20分に25機の急降下爆撃を受け2発が命中3発が至近弾となる。このため3軸運転となり速力は21ノットにまで低下する。駆逐艦藤波は15時15分ごろに前部砲塔右舷に損害を受けたことが羽黒の戦闘詳報に記載されている(藤波自体は27日に撃沈され総員戦死しており同艦自体の記録はない[153])。また駆逐艦浜風も至近弾1発を受けて速力が28ノットに低下している。武蔵を護衛する2隻のうち、利根は15時17分に至近弾2発、続いて直撃弾2発を受け、清霜は15時15分ごろに至近弾5発、命中弾1発を受けるが命中弾は小型爆弾だったため致命的損傷とはならなかった。

武蔵は艦隊から孤立していたこともあり最も激しい攻撃を受けた。敵機の大半である75機近くが武蔵を攻撃し、武蔵も16機撃墜(うち不確実10機)を報告している。損害は命中弾10発・至近弾6発・魚雷命中11本を数えるが、命中弾の最初の1発は防空指揮所右舷に命中し下の第一艦橋で炸裂、指揮所右舷を吹き飛ばし第一艦橋と作戦室を大破、火災を発生させた。指揮所にいた猪口艦長は右肩負傷ですんだが、同所にいた高射長(広瀬栄助少佐)、測的長(山田武男大尉)が戦死。第一艦橋では航海長(仮屋寛大佐)、作戦室では昨日救助された摩耶副長(永井貞三中佐)も戦死。下士官兵も含めると78名が死傷し一時防空指揮と操艦が不能になってしまう[154]。防空指揮所および第一艦橋は使用不可能となり、猪口艦長は副長のいる第二艦橋へ移動、同所で指揮を執る。死亡した航海長の代理として通信長(三浦徳次郎中佐)が任命されている[155]。

第五次空襲で武蔵は各部に深刻な損傷を受け、第4機械室は浸水し使用不能、2軸運転となり速力は6ノットに低下する。傾斜は左舷に6度まで回復するが前への傾斜は増大し前部喫水線の8m付近まで傾斜した[156]。

一時反転

5度にわたる空襲で艦隊の中核である武蔵に大損害を蒙り、他の艦艇にも損害が続出したことで、栗田艦隊司令部では基地航空隊や機動部隊本隊の支援攻撃はどうなっているのか問題となった。両隊からの状況報告は中々届かず、第一報は機動部隊本隊より11時38分発(大和の受電は12時41分)の敵機動部隊に向けての攻撃隊発進の報だったがそれによる敵部隊への戦果の報告はなく、14時39分発(同受電は16時3分)の伊勢以下の前衛艦艇6隻の分離南下指示を受けただけだった。基地航空隊からのは15時30分着電で空母1隻に直撃弾、巡洋艦1隻を中破させた電報を受けたが敵空襲は激化しており、これら航空部隊の攻撃はまだ功を奏するには至っていないと判断せざるを得なかった[157]。長官の栗田中将は一時的に反転して激化する敵の空襲をかわし、味方航空隊の更なる攻撃を待つことを決断、15時30分艦隊に対して一斉回頭を下令。16時には連合艦隊司令長官宛てに「1YB機密第241600番電」[注釈 14]を打電し、暗に連合艦隊司令部に作戦内容の変更を具申する [注釈 15]反転した栗田艦隊は左に傾斜して停止する武蔵に接近。武蔵の状況を直接確認した第一戦隊司令の宇垣中将は栗田中将に進言して護衛駆逐艦の増派を要請、栗田中将もこれを受け駆逐艦島風を新たに護衛につける。

再反転

栗田中将の意図に反し、ハルゼー機動部隊からの空襲は反転後から止まってしまう。ハルゼー大将は小沢艦隊の前衛を発見しこれを攻撃するために北上を開始。16時20分、栗田艦隊に張り付けていた偵察機も帰還させた。16時55分以後、友軍機らしき機影は大和をはじめ複数の艦艇が探知しているが敵機は一向に来る気配を見せなかった[159]。その後連合艦隊からの返電がないまま、17時14分(17時45分とする文献もあり)、栗田中将の意思により栗田艦隊は再反転しレイテ湾への進撃を再開する。

連合艦隊司令部では次々と入電する栗田艦隊からの情報により被害が続出していることを知り悲壮感に打たれ憂色を覆うべくもなかった。機動部隊本隊や基地航空隊からもこれといった成果報告もなく、憂色の色を増していた。そうした状況下で苦戦する参加各部隊に連合艦隊司令長官の意思が不動のものであることを明確に表明しておく必要があると判断され、18時13分に「天佑を信じ全軍突撃せよ」(GF機密第241813番電)の電令を発した[160]。一方栗田中将の一時反転の電報は遅達して着電は18時55分前後となった。このため連合艦隊内ではこの電報が241813番電が打たれる前の電文なのか、そうではなく241813番電の返電なのかについて混乱が起こった。対して栗田艦隊の方では突入を再開して1時間半も経過した18時55分に「全軍突撃せよ」の電を受電し、これを1YB機密第241600番電の返電と解釈したが、栗田艦隊に有益な敵情報告など一切含まない、闇雲な突入命令と捉えられ、艦隊側はその処置に困惑した[注釈 16]。

栗田中将の一時反転報告と意見具申に対して、連合艦隊の一部参謀にも作戦を一時中止したほうが良いという意見がでた[161]。しかし高田利種参謀副長の強硬論に司令長官の豊田副武大将も同意し現計画通り作戦を継続することが再確認され、19時55分に「GF機密電第241955電、連合艦隊電令作第372号の通り突撃」、更に参謀長名義で栗田中将の意見具申に対する回答文を別電「GF機密電第241600電」で通知した[162][163]。結果として連合艦隊司令部は栗田艦隊が反転否認を意味する電文により進撃を再開したと考えた。

栗田艦隊は再進撃を開始した無電をすぐには打たなかったが、これは敵の無線傍受により再反転したことをすぐに知らせないための措置であった[164]。栗田艦隊が明確に再進撃を開始したことを他隊へ知らせる内容の電報を打つのは19時39分にサンホセ基地に派遣していた自隊の水上観測機指揮官へ宛てた「第一遊撃部隊進撃中「レガスピー」東方及び「レイテ湾」総合敵情報告せよ」の無電が最初である[165]。また小沢艦隊に居た第四航空戦隊司令官松田千秋少将は戦後「小沢長官は栗田が再反転した事を知らなかったと述べていた」と証言しており、小沢中将にこの情報が届いていなかった可能性もある。

武蔵沈没

栗田艦隊が再反転しレイテ湾に向かった頃、停止する武蔵では乗員の必死の応急処置も空しく浸水を止めることができず、傾斜も徐々に増大していた。18時20分、栗田中将は損傷した駆逐艦浜風と武蔵を護衛する無傷の駆逐艦島風を交代する様に指示。この時点で島風には武蔵に乗艦していた摩耶の生存者を移乗させており、それらを乗せたまま島風は戦列に復帰する。それを見た重巡利根でも18時30分に上級司令部の第二部隊指揮官と第七戦隊司令宛に戦列復帰の懇請が届く。二者は特に返事をしなかったのだが、聞いていた栗田中将は許可するよう指示し第七戦隊へ利根の戦列復帰を命じる[166]。

19時15分、傾斜は12度を超え、もはや沈没必至と判断した猪口艦長は副長(加藤憲吉大佐)に総員退去用意を指示、副長に遺言をしたためた手帳とシャープペンシルを手渡し第二艦橋に残り艦と運命を共にした。副長は後甲板に乗員を集結させ別れの挨拶をし、軍艦旗を降ろす。この頃には傾斜が30度にも達し19時30分に総員退艦、19時35分武蔵は終に沈没した。護衛の駆逐艦2隻のうち、清霜は武蔵に横付けしようと接近を試みるが果たせぬうちに武蔵は沈没。乗員の救助を直ちに行い、清霜は約500名、浜風は約830名を救助する[167]。20時10分に2隻は武蔵沈没と乗員救助中の旨を打電、これにより武蔵の沈没を知った栗田中将は21時38分に乗員救助後にコロンに向かうよう指示。しかし、その電報が2隻に届くのは翌7時35分となり、救助後の行動について指示を得ていなかった2隻は結局乗員救助後は独断でコロンに向かった[168]。

第六基地航空部隊(第二航空艦隊)の攻撃

基地航空部隊の攻撃は、23日は悪天候で敵を発見できず、栗田艦隊突入の2日前に敵空母部隊を攻撃するという当初の予定は初日から失敗に終わった。福留繁第六基地航空部隊指揮官は、航空部隊の総攻撃の予定日であるY日(10月24日)に期待を寄せ、23日夜よりマニラ東方の海域に3機の夜間偵察機を偵察に向かわせた。そのうちの1機(香田四郎飛曹長指揮の九七式飛行艇)が0時50分発で電探により「レラ二シ」に大部隊を探知したと報告し、消息を絶った。同機が発見したのはシャーマン少将の第三群で、空母イントレピットの記録に、2時27分に夜間戦闘機が日本機を撃墜したと記録されている[169]。

福留長官はこの報告を受け、夜間戦闘機月光および陸上爆撃機銀河からなる2段索敵隊を発進させるとともに、653空の天山8機と水上爆撃機瑞雲を黎明前攻撃に出撃させる。さらに6時30分から主力の第一攻撃集団(零戦105機・爆装零戦6機・紫電21機・九九艦爆38機)と単機奇襲攻撃任務を帯びた彗星12機を出撃させた[170]。

索敵隊は6時以降、相次いで敵艦隊の発見を報じた。8時35分には最初の空母発見の報告があり、9時にはもう1つの空母部隊発見の報が届いた。これらはすべてシャーマン少将の第三群であった。 しかしその頃、進撃中の第一攻撃集団にアメリカ戦闘機群が襲いかかっていた。小林實少佐率いる制空隊(零戦26機)と、鴛淵孝大尉指揮の掩護隊(零戦51機)に敵戦闘機各50機が攻撃を仕掛け空中戦となり、制空隊は7機撃墜を報じたが小林少佐以下11機が未帰還。掩護隊も11機撃墜を報じたが4機を失った[171]。攻撃の主力である江間保少佐指揮の九九艦爆隊も約100機の敵機と遭遇、進撃を阻まれた[172]。

不調に終わった第一攻撃集団にかわって一矢報いたのが彗星12機からなる奇襲攻撃部隊であった。同隊は単機毎に発進し、その一部がシャーマン隊の上空まで到達。雲の上で旋回し、雲に隠れたりしながら機を窺っていた彗星1機が9時38分、軽空母プリンストンに対して急降下爆撃を仕掛ける。同機は直後に撃墜されるが、爆弾は飛行甲板中部に命中、格納庫内の艦攻1機を突き抜けて中甲板で炸裂。たちまち大火災を発生させた。10時頃には各所で爆発が起こって手がつけられなくなる。プリンストンは護衛の艦艇からの支援を受けながら復旧を続けていたが、15時23分、ついに大爆発を起こし、艦尾の大部分と飛行甲板後半分を吹き飛ばした。この爆発で救援のために近づいていた軽巡洋艦バーミンガムを巻き込み、同艦の乗員229名を即死させ、420名を負傷させた。結局プリンストンは18時に味方駆逐艦によって処分された[173]。彗星隊は5機が未帰還となった。

福留長官は、攻撃隊が出撃するや直ちに第二次攻撃隊の準備を各基地に命じるが、状況は皆目判らなかった。13時50分、昼までに帰還した第一攻撃集団主力から九九艦爆25機と零戦22機が再度敵機動部隊攻撃に向かうが悪天候に悩まされ、進撃して80海里進んだだけで攻撃を断念するしかなかった[174]。

このように栗田艦隊の進撃を支援するためアメリカ軍機動部隊に繰り返し攻撃を仕掛けた基地航空部隊であったが、発見していたシャーマン少将の第3群をハルゼー機動部隊の全軍だと思い込み、それに攻撃を集中したため、残りの第1群・第2群は何の抵抗も受けずに栗田艦隊を攻撃することができた。栗田艦隊に攻撃を加えている機動部隊が他にいることに福留長官が気づいたのは、9時45分発、12時7分に中継され15時頃に司令部に届いた『0945敵大部隊、空母3隻戦艦3隻 地点「ヌロ三ス」針路90度速力22ノット 1207』の無電であった[174]。この敵はハルゼー大将が直接率いているボーガン少将の第2群で、栗田艦隊の真正面に位置して日本側の妨害を受けることなく同艦隊を攻撃し続けていた。6時間も遅れて届いた敵情報に色めきたった司令部は直ちに索敵機を出撃させるように指示するが、準備に手間取ったため飛行艇3機が出撃したのは夜半となった。福留長官は夜間攻撃を準備するとともに、基地航空隊の状況報告を求めていた栗田艦隊に対してその旨を伝えるが、すでに栗田艦隊は一時反転したあとであり、栗田艦隊への空襲は終わっていた[175]。

16時15分より薄暮、夜間攻撃の天山艦攻9機が出撃する。また一式陸上攻撃機12機と銀河8機も発進する。一式陸攻隊は敵を発見できずに帰投。銀河隊(指揮官:壱岐春記少佐)8機は敵機の奇襲を受け指揮官機以外は撃墜され、指揮官機も不時着する[176]。結局夜間攻撃は成果を挙げられず、基地航空隊の奮闘は翌日に持ちこされた。

機動部隊本隊の攻撃

小沢中将率いる機動部隊本隊は6時には予定地点に到達。計画に従い偵察機10機(瑞鶴7機・瑞鳳2機・大淀から1機)を出撃させた。8時45分には追加で瑞鶴機1機を出撃させるがこの瑞鶴機が11時15分、待望の敵機動部隊発見の報告をする[177]。小沢中将はこの部隊を攻撃することにし、11時38分に連合艦隊司令部他関係各部隊に敵機動部隊攻撃を伝達する。

11時58分、機動部隊本隊の各空母から攻撃隊が出撃する。しかしエンジンの不調などにより出撃取り止めや出撃後引き返した機が続出し、瑞鶴隊は24機(零戦10・爆装零戦11・天山1・彗星2)、瑞鳳・千歳・千代田の隊は33機(零戦20・爆装零戦9・天山4)が出撃し、2隊に分かれて進撃した。瑞鳳らの隊は敵戦闘機約20機と遭遇し交戦、8機を撃墜するが敵艦隊を見つけることができずに周辺のツゲガラオ基地に帰還。天山2機、爆装零戦1機、零戦6機が未帰還となった[178]。

瑞鶴隊も相前後してアメリカ軍機の迎撃を受ける。それでも攻撃隊は13時50分に敵艦隊を発見、それはシャーマン少将の第三群で攻撃隊は空母1隻轟沈、1隻沈没を報じたが、実際は沈没した艦はなかった。攻撃隊は天山1機、爆装零戦5機、零戦2機を失い友軍飛行場に退避した[179]。

機動部隊本隊は攻撃隊出撃後の12時24分、索敵機を収容したが14時を過ぎても敵からの空襲の兆候がなく、攻撃隊からの結果報告もなかった。瑞鳳らの隊の機で数機が母艦に帰還したが敵を発見しておらず戦果は不明だった。

その一方、12時頃より栗田艦隊より敵機動部隊からの空襲で損害を蒙り被害が増大している状況が報じられ、機動部隊本隊の敵機動部隊に対する牽制は成功していないことが明白となった[180]。そこで長官である小沢中将は艦隊を二分し、前衛部隊を更に南下させることを決定する。

栗田艦隊のサンベルナルジノ海峡強行突破を危惧したハルゼー大将は、第38任務部隊の3個群から高速戦艦(6隻中5隻)を中核とする水上砲撃部隊を引き抜いてリー中将指揮の第34任務部隊が編成予定であることを全軍に知らせて栗田艦隊迎撃の準備を進めていたが、栗田艦隊が反転したことで、これを作戦不能なほど損害を与えたと判断し、戦果報告と栗田艦隊が壊滅して撤退していることを司令部に報告した。15時40分、第3群の索敵機が小沢艦隊を発見、16時40分に「空母4隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦5隻」と報告[181]。また第3群は「ルソン島東方288kmに空母3隻、巡洋艦4 - 6隻、駆逐艦6隻、空母の1隻は伊勢級」と発信している[182]。 報を受けたハルゼー大将はこれを日本軍の主力と判断、栗田艦隊への攻撃を中止し小沢機動部隊攻撃を決断する。そして別行動中の第34任務部隊第1群(指揮:ジョン・C・マケイン・シニア少将)を除く3個群を全て率いて北上を開始した。

16時41分、瑞鶴は突如アメリカ軍機を発見、砲撃するも逃げられる。敵に発見されたと判断した小沢中将は直掩機をだすがまもなく日没であり、18時8分には全機収容する[183]。この際着艦に失敗した零戦1機が洋上に転落、更に搭乗員を救助しようと飛行甲板の誘導員1名も海に飛び込んだ。瑞鶴は直ちに駆逐艦に救助を指示、桐、杉が救助に向かう。2隻は日没後に該当海域に到達し漂流者2名を奇跡的に発見し誘導員を救出(搭乗員は人事不省で死亡が確認された)、部隊への合流を図る[184]。

19時0分、連合艦隊司令部より「天佑を信じ全軍突撃せよ」の無電を傍受する。ところが20時には長官の栗田中将が16時に出した一時反転を報じる16時発の機密電を受信する。小沢中将は栗田艦隊が再反転することを期待していたが、何時になっても再反転の連絡はなかった。実際には栗田艦隊は再進撃を開始しており、前述のように19時39分発で打電したりしていたが小沢艦隊は傍受できなかった。このため小沢中将は栗田艦隊は退却したと判断する[185]。そしてこのままでは敵中に孤立すると考え、艦隊を一時反転北上させることにし、前進させていた前衛部隊にも北上を命じた[186]。

主隊と合流を目指す駆逐艦杉、桐は中々合流することができず、針路を西に変えて航行していると23時ごろ前方に艦隊を発見する。主隊だと思った2隻はこれに合流するが直後にこれがアメリカ艦隊であると判断[注釈 17]、桐艦長川畑誠少佐は杉と共に反転し退避、難を逃れている[188]。2隻はそのまま主隊に合流することなく高雄へ帰投、その間アメリカ軍機2機の攻撃を受け桐が被弾している。

栗田艦隊は、17時15分に再度反転していたが、ハルゼー大将は仮に再び栗田艦隊の残存艦(全艦損傷と報告されていた)がサンベルナルジノ海峡に迫ってもキンゲイトの第7艦隊で対処できると判断していたため[189]、栗田艦隊反転の知らせがきても集結と北上を続けていた。その後、軽空母インディペンデンスの夜間索敵機が栗田艦隊が12ノットで東進していることを報告し、さらに「ここ数日点灯していなかったサンベルナルジノ海峡の灯台が、今に限ってなぜか点灯している」と決定的な報告をもたらしたが、いずれの報告もハルゼー大将の関心外であった。こうして、栗田艦隊はサンベルナルジノ海峡で待ち伏せに合うことなく通過し、レイテ湾を目指してサマール島東岸を南下した。

10月24日 レイテ上陸地点の戦況

23日に二人の連隊長を失い、大きな損害を被った第十六師団だが、航空総攻撃が開始されるこの日、師団長である牧野中将は海岸から最大で15km地点にあたるブラウエン、タボンタボン、パロ西方高地などの地点確保を命じた[190]。しかしアメリカ軍の進攻は止まらず、期待された航空攻撃も乏しかった[68]。アメリカ軍はブラウエン、ヒンダン、パロ西方高地を24日中には占領した[190]。24日午後には戦車およそ40両を先頭とするアメリカ軍2個大隊が、海岸より西へ10kmのブラウエン地区へ進入を開始し日本側と激戦が展開される。

10月25日

スリガオ海峡海戦

アメリカ軍機の空襲

10月22日、主隊に遅れること8時間半が経過した15時30分、第一遊撃部隊第三部隊(通称:西村艦隊)はブルネイを出撃した。第三部隊の任務は24日日没時にミンダナオ海西口に進出し、25日黎明時に栗田艦隊と策応してレイテ湾に突入するというものであった[注釈 18][191]。スールー海に入りスリガオ海峡へ向かった艦隊は24日2時、レイテ湾内偵察のため重巡最上の水偵1機を発進させる。同機は6時50分に湾上空に達し、戦艦4隻・輸送船80隻を含む艦隊を発見し報告する。

8時55分、西村艦隊は小型機が触接しているのを発見する。来襲機はその後数を増し20数機に及んだ。来襲機は第38任務部隊第4群索敵隊で、9時40分頃、空母エンタープライズとフランクリン所属機約20機が攻撃を開始する[192]。この攻撃で扶桑は艦尾に命中弾を受け、搭載水偵2機が炎上、時雨も1番砲塔に直撃弾を受け、最上は敵機の機銃掃射で死傷者を出した。空襲は5分ほどで終わったが、引き続き空襲があると考えた長官の西村中将は9時50分、最上搭載の水偵2機をサンホセ基地に避難させるべく急遽発進させた[193]。しかし予想に反して、敵機の空襲はなく艦隊は何事もなく進撃を続けた。栗田艦隊発見の報を受けたハルゼー大将が機動部隊第4群を北方に移動させ、西村艦隊はキンケイド中将の第7艦隊に対処させることを決定したからである[194]。11時5分、空襲を受けたことを栗田艦隊に報告。さらに西村中将は麾下の艦艇に「皇国ノ興廃ハ本決戦ニ在リ。各員一層奮励皇恩ノ無窮ニ報イ奉ランコトヲ期セ」と信号を送った。

14時、スルー海東端に到達。栗田艦隊がアメリカ軍の空襲に晒されていることを知った西村中将は、14時10分、第三部隊が順調に進撃している現状報告を打電(14時47分栗田艦隊に着電)。この頃はシブヤン海海戦の真っ只中であり、栗田艦隊から西村艦隊に対して指示応答は特になかった[195]。

最上機の偵察で敵魚雷艇が集結していることを知った西村中将は、現状報告の打電と同時に最上と第四駆逐隊の満潮・朝雲・山雲に、日没次第先行して敵魚雷艇の掃討するように命令する。19時0分、命令に従い最上以下掃討隊が先行を開始、本隊(山城・扶桑・時雨)はボボール島沿いにミンダナオ海を進撃した[195]。

単独突入を決意

栗田艦隊と西村艦隊はほぼ同時にレイテ湾に突入する予定であったが、栗田艦隊が一時反転したことにより予定より遅れ、同時に突入してアメリカ軍の邀撃戦力を分散するという計画は崩れた。15時30分、栗田艦隊は一時反転を知らせる電文「1YB機密第241600」を関係各部隊に送っている。連合艦隊や小沢艦隊には着電の記録があるが、西村艦隊の重巡洋艦最上、駆逐艦時雨の戦闘詳報には記載がない[注釈 19][196]。19時0分、連合艦隊司令長官より全軍突撃の電信が西村艦隊各艦に届く。この状況下で連合艦隊司令部も栗田艦隊も時間調整の指示は一切していない。西村中将は『帝國海軍のお家芸』とされていた夜戦を企図し、西村艦隊単独でのレイテ湾突入を決断、20時13分付発信の電文にて、25日4時にドラグ沖突入の予定と栗田艦隊に通信を送った(栗田艦隊には20時20分に着電)[197]。

ブルネイでの当初の計画では、25日5時半にスリガオ海峡の南口に到着する予定であったため、これは4時間も突入時刻を繰上げていることになる。この繰上げがいかなる情勢判断のもと行われたのかは長官の西村中将以下第二戦隊司令部要員が総員戦死しているので不明である[注釈 20]。この通信に対し、栗田艦隊は21時45分「予定通りレイテ泊地に突入後、25日0900スルアン島北東10浬付近において主力と合同」と返信し、単独突入を容認した[注釈 21]が、連合艦隊司令部からの返信はなかった。大和(第一戦隊)は第五艦隊電文(22時45分受信)として「第二遊撃部隊は0300スリガオ水道南口通過速力26ノットで突入予定」を記録している[198]。後述のように栗田・西村両艦隊の攻撃は計画とは違って連携を欠いたものとなったが、その原因は栗田艦隊側の遅延や西村艦隊側の繰上げだけでなく、両艦隊の通信手段が十分でなかったことにもよっている。これは、西村艦隊の現在位置を知らせる電文に対し栗田艦隊が時間調整の指示を出さなかったこと、西村艦隊が連合艦隊司令長官からの全軍突撃の電信を傍受したことに加え、栗田艦隊の反転電文が西村艦隊に届いていなかったことにより、西村中将は栗田艦隊の進撃が空襲で多少遅れたとしても時間的に大きな遅れは出ていないと判断した可能性はある。西村艦隊のいた海域はアメリカ軍の制海・制空権下にあり、アメリカ魚雷艇の襲撃がいつ始まるか分からない状況下で、空襲が始まる夜明けまでのんびりと後続の味方艦隊の到着を待っている余裕など無かった。これにより志摩艦隊とは最期まで共同行動はおろか、共戦的な行動すらとることはなかった。25日午前1時、西村艦隊は「0130スリガオ海峡南口通過レイテ湾に突入、魚雷艇数隻を見たる外敵情不明」と発信し、栗田艦隊も午前2時に受信した[199]。

一方、アメリカ海軍第7艦隊司令長官のキンケイド中将は西村艦隊の接近を察知し、24日12時15分、指揮下の全艦艇に夜戦準備を命令。14時43分にオルデンドルフ少将指揮の戦艦部隊を迎撃に投入した。オルデンドルフ少将は西村艦隊のルート上、レイテ湾南方のスリガオ海峡で待ち伏せを行うことにした[200]。その戦力は、戦艦6隻、重巡洋艦4隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦26隻、魚雷艇39隻と大きなものであった。彼は戦艦部隊と巡洋艦部隊を率いる部下に「こっちより弱い相手が突っかかって来たら、絶対に五分のチャンスなど与えちゃいかん。そいつはこっちより劣った戦力で挑んで来るような間抜けなんだから、一撃で捻り潰してやるだけだ。二人とも頼むぞ!」と叱咤激励した。マッカーサー大将は軽巡洋艦ナッシュビルで観戦することを望み輸送船への移乗を拒んだが、ナッシュビルごと安全な海域に無理矢理移動させられた。

第二遊撃部隊の行動

第二遊撃部隊(通称志摩艦隊)は西村艦隊に後続して進撃していた。長官である志摩中将は栗田艦隊の苦戦の情報は得ていたが西村艦隊が空襲を受けたなどの情報は得ていなかった。そのため長官は西村艦隊ともどもスリガオ海峡から突入する部隊はまだ敵に発見されていないと判断していた[201]。

志摩中将は苦戦する栗田艦隊との策応を考えるよりも先行する西村艦隊と歩調を合わせる方が良いと判断。17時45分突入予定を繰り上げる旨を発信するが、程なく栗田艦隊の機密第241600番電を受電し、艦隊が反転したことを知る。それでも西村艦隊は予定通り動いているようだったこともあり、志摩中将は予定行動を変更しなかった[202]。

馬公在泊時に南西方面部隊からの要請を受けて志摩艦隊と分離別行動をとっていた第21駆逐隊(若葉・初春・初霜、隊司令:石井汞大佐)は任務を終えると23日にマニラを出港、ミンダナオ島付近での志摩艦隊との合流を目指していた。しかし24日早朝に敵編隊約20機に捕捉され、7時55分より空襲を受ける。8時13分、司令駆逐艦若葉が直撃弾1、至近弾1を受け航行不能。8時45分に沈没した。石井、艦長の二ノ方兼文少佐以下生存者は救助されるが乗員30名が戦死し74名が負傷した。11時52分にも空襲を受け初霜が1発被弾する[201]。健全な艦が初春1隻しかなくなったことを受け、石井司令はマニラに回航して修理することを決意し北上、艦隊との合流を断念した。

スリガオ海峡突入

24日22時36分、索敵中のアメリカ魚雷艇PT131が西村艦隊と接触、僚艇とともに交戦に突入する。22時52分、時雨が突然右艦首方向に敵魚雷艇を発見。時雨艦長西野繁中佐は直ちに星弾を放ち、魚雷艇が2000mまで近づいているのを認めて砲撃を開始する[203]。山城と扶桑も回避行動を取りつつ砲撃を浴びせ、追い払うことに成功する。前方を行く掃討隊は、25日0時12分に魚雷艇4隻を発見。双方攻撃を開始するが共に命中弾はなかった。スコールなどで天候が悪く、視界も良くないことを受け、最上艦長藤間良大佐は反転して本隊に合流することを長官の西村中将に連絡、反転を開始した[204]。

25日1時30分、西村艦隊本隊は掃討隊と合流する。1時48分には速力を20ノットに増速し、北上突入の態勢に入った。この時の態勢に関しては戦史叢書などでは満潮を先頭とする単縦陣としているが、西野艦長は後年のインタビューで3列縦隊だったとも証言している[注釈 22]。 それからまもなくして満潮が敵魚雷艇を発見し、各艦が攻撃を開始、損害を受けずにこれを撃退した[205]。2時53分、敵駆逐艦3隻以上が接近してくるのを時雨が発見。3時9分、西村艦隊は右前方の敵駆逐艦へ照射射撃を開始する。これは第54駆逐連隊指揮官カワード大佐が指揮する同隊東方隊3隻(リメイ、マクゴワン、メルヴィン)で、魚雷発射を終えて退避行動に移っていた頃だった[206]。日本側はアメリカ駆逐艦が魚雷を放ったことに気づかず、退避行動をせずに直進を続けた。3時10分、最後尾の最上は接近する魚雷を発見し緊急回避行動をとる。しかしその前を進撃していた扶桑は魚雷に気づかず右舷中央に被雷する[207]。扶桑はたちまち右舷に傾斜し速力も低下、落伍し始める。電源系統を喪失したためか無線も電話も発光信号も送ることができず、扶桑は完全に沈黙した。さらに後続の最上が落伍した扶桑を追い越して山城に続行したため、山城側は扶桑の落伍に気づかなかった。扶桑はその後大爆発を起こし、船体が2つに折れたまま炎上しながら漂流した。後続して突入した志摩艦隊は、炎上する扶桑を2隻が炎上していると誤認している[208]。その後の扶桑の最期はアメリカ側の資料では艦首は4時20分ごろ、艦尾はそれから1時間以内にそれぞれ沈んだと記録されている[209]。重巡洋艦ルイビル(ルイスビル)が艦首部を沈めたという証言もある[210]。艦長阪匡身少将以下乗員の殆どが戦死し、二番主砲塔換装室員であった小川英雄一など兵曹以下数名が生還している。

3時13分、今度はレイテ島側から敵駆逐艦が近づくのを時雨が発見。1分後には山雲が接近する雷跡を見つける。西村中将は右へ一斉回頭、これをかわすと3時18分に元の針路に戻したが、3時20分、満潮、山雲が相次いで被雷する。山雲は瞬時に沈み、艦長の小野四郎少佐以下総員が戦死。満潮も程なく沈没し、隊司令の高橋亀四郎大佐以下約230名が戦死、艦長の田中知生少佐以下数名が後にアメリカ軍に救助されている。続いて朝雲が1番砲塔直下に被雷して艦首を切断、戦艦山城も左舷後部に被雷、5・6番砲塔に爆発の危険が生じたので弾薬庫に注水が行われた。この攻撃は分離して行動していたアメリカ第54駆逐連隊西方隊の駆逐艦2隻(マンセン、マクダーマット)[211]の攻撃であった[212]。

壊滅

戦力の過半を瞬く間に失った西村艦隊に対し、アメリカ駆逐艦隊の襲撃は続いた。3時23分、アメリカ艦隊はレーダーで西村艦隊を捕捉した[214]。第24駆逐連隊の6隻が襲撃を開始し、3時23分に時雨と山城に対して魚雷発射し、1発命中する。 3時30分、西村艦隊は栗田艦隊(受信0415)に「山城被雷1、駆逐艦2隻被雷」を報告[215]。 3時40分、西村中将が山城から「ワレ魚雷攻撃ヲ受ク、各艦ハワレヲ顧ミズ前進シ、敵ヲ攻撃スベシ」と命令を下した。これが旗艦の発した最期の命令となった。3時49分、アメリカ駆逐艦部隊に撤退命令が出る[216]。この戦闘では第56駆逐連隊の駆逐艦アルバート・W・グラントが、山城の副砲弾や味方の誤射を受けて被弾した[216]。 3時51分、アメリカ戦艦・巡洋艦隊は「丁字陣形」で西村艦隊を迎え[217]、距離13500mでレーダー照射による砲撃を開始した。まず山城が被弾し、艦橋下に火災が発生、3・4番砲塔は使用不可となり、1・2番砲塔のみで応戦した[218]。最上もレーダーが島影を敵艦影と誤認するなど役に立たず、両艦とも正面に見える砲撃の閃光を目標に反撃するしかなかった。大口径弾300発、小口径弾4,000発の砲撃を打ち込まれた西村艦隊には命中弾が相次いだ。 山城は駆逐艦からの雷撃を右舷機械室付近に受けて速力が低下、直後に4本目の魚雷を受けて徐々に傾斜しはじめた。その後に火薬庫に引火し大爆発を起こした。このとき山城の艦橋が崩れ落ちたのが目撃されている。それでもなお山城は1・2番主砲から反撃の砲撃を行っていた(アメリカ軍側が確認)がついに力尽きる。沈没必至と考えた艦長の篠田勝清少将は総員退去を命じるが、その2分後の4時19分に艦尾より転覆して沈没した。長官の西村中将以下第二戦隊司令部、篠田艦長以下山城乗員の殆どが戦死し、主計長の江崎壽人大尉ほか士官1名、下士官兵8名が捕虜となり戦後生還した[219]。

山城の被雷まで最上は被弾せず無傷であったが、3時50分頃より敵からの集中射撃を受けはじめ、3番砲塔と中央に被弾し火災が発生した。3時55分には魚雷4本を発射し左に回頭、南方へ避退を開始する。4時2分頃、艦橋に2発、防空指揮所に1発が命中、藤間艦長以下副長、航海長、水雷長、通信長など最上幹部と要員が全員戦死し、旗甲板にいた山本信号員長他4名のみが無事だった。信号員長がとっさに操舵を人力に切り替え南下を続けた[220]。

最後尾にいた時雨はこれを見て、部隊は既に全滅したと判断し反転離脱を開始、その間に命中弾を受けるが不発だった。このころアメリカ艦隊は、雷撃のため西村艦隊に突撃した駆逐隊が味方軽巡部隊に誤射され(上述のアルバート・W・グラント)、レーダーで敵味方の区別がつかなくなっていたため、4時13分に一時的に砲撃を中止していた[221]。大破した最上はこの隙に、艦橋の異変を知った砲術長である荒井義一郎少佐の指揮でアメリカ艦隊の射程圏外に離脱した[222]。

志摩艦隊突入断念

西村艦隊の後に続き突入する筈だった志摩艦隊は西村艦隊から2時間遅れの3時過ぎに海峡入口に到達したがスコールが連続的に発生し位置の確認に難航した。艦艇同士の位置確認も困難で3時15分には阿武隈が潮を敵と誤認し誤射する騒ぎが起きている。3時20分、パナオン島付近でスコールの隙間から針路上に断崖を視認した艦隊は一斉回頭でこれを避けるが、直後に魚雷艇隊の攻撃を受け、軽巡洋艦阿武隈が避ける間もなく被雷した(魚雷艇PT137の雷撃)[223]。敵魚雷艇を撃退後、阿武隈を残して志摩艦隊は戦闘序列で突入を開始。4時ごろには炎上する扶桑を発見する。

志摩艦隊はなおも北上を続け、4時10分には右前方に炎上する艦(最上)を煙幕の中で確認、4時15分、旗艦の那智の電探が右前方25度方向に艦影(実際はレーダーに映ったヒブリン島を誤認した)を捉え、4時24分に那智と足柄は右に回頭しながらその目標へ計16本の魚雷を発射する。ところが炎上停止したと思っていた艦が実は最上で、低速で動いていたことに那智側は気づかなかった。このため両艦は那智の艦首が最上の右舷前部に突っ込む形で衝突。これにより那智は艦首を大破し、速力は18ノット以上は無理となる[224]。敵情不明のため志摩中将は突入を断念、4時25分に「当隊攻撃終了、一応戦場離脱後図を策す」と打電した[225]。また4時49分に「2戦隊全滅大破炎上」の報が発信され栗田艦隊では5時32分に受信した。なお、アメリカ側では当時から今日に至るまで、西村艦隊及び志摩艦隊を「二群に分かれた(統一指揮された)一つの艦隊」と誤認している。衝突された最上は中央の火災が後部に拡大し機銃弾や高角砲弾が誘爆を起こし手がつけられなくなる。しかし予備魚雷が誘爆した際の爆風で火勢が下火となった[226]。5時20分南下してきたアメリカ艦隊の砲撃が始まり、最上は回避するも10発ほど命中弾を受ける。

4時40分、艦隊は単艦南下する時雨を発見、志摩中将は自艦隊に続くよう指示をだすが、舵故障と時雨は回答し南下を続けた。

艦首を切断されて航行不能となっていた朝雲は12ノットでの航行が可能となり南下撤退を開始[227]。しかし5時20分頃よりアメリカ艦隊に捕捉され射撃を受け5発が命中火災発生、速度も9ノットまで低下する。火災は拡大の一方で艦長の柴山一雄中佐は総員退艦を指示、乗員は内火艇に移乗して脱出する。接近するアメリカ艦隊の集中砲撃で朝雲は撃沈され、内火艇も近接してきた2隻の駆逐艦に沈められ生存者は漂流、結局艦長以下約30名が付近の島に流れ着いて捕虜となり戦後生還した[228]。

5時33分、志摩中将は阿武隈と合流する。応急修理で航行可能になっていた同艦に艦隊に続くよう指示をだす。7時19分には阿武隈に座乗する第一水雷戦隊(司令:木村昌福少将)の霞への移乗が行われ、阿武隈には護衛に潮をつけてミンダナオ島ダピタンで応急修理の上コロン湾へ、同じく避退していた最上には曙を護衛にあたらせて直接コロン湾にと、それぞれ避退するよう命じ、自隊は先行してコロン湾に後退した[229]。しかし最上はその後7時27分より空襲を受けはじめ、8時30分には航行不能となる。10時47分には弾火薬庫誘爆の危険がでたので砲術長の判断で総員退去。護衛の駆逐艦曙が危険を顧みず船体を最上に横付けして乗員の救助に当たる。最終的に最上は12時30分に曙の魚雷で処分される[230]。西村艦隊で唯一生還した時雨は25日23時にコロン湾に針路を変更、しかし敵機の襲来を受けたためブルネイに針路を変え、27日17時に無事到着した[231]。

阿武隈は26日にミンダナオ島ダビタンで応急修理を済ませ、潮と共にコロン湾に向かうが11時28分にアメリカ陸軍機の空襲を受ける。直撃弾3・至近弾4を受けて機関停止、魚雷の誘爆も発生し総員退艦が発令、まもなく沈没した。乗員512名が戦死し、艦長の花田卓夫大佐以下生存者は潮に収容された。

志摩艦隊の本隊である、那智・足柄・霞・不知火は何度か空襲を受けたもののほぼ無傷であった。その間サマール沖海戦で損傷して退避行動中の熊野を発見し、木村昌福少将が移乗している霞と足柄にその救援を命じた。那智・不知火は26日14時、霞・足柄・熊野は同日夕刻にはコロン湾に無事到着した。

第十六戦隊壊滅

第二遊撃部隊への編入を受けマニラに入った第十六戦隊だが、結局同隊はマニラに来ず、合流はできなかった。そこで南西方面艦隊は手空きの同戦隊に陸軍兵のレイテ島への増員作戦の護衛を命じ、大破した青葉を除く2隻(鬼怒・浦波)に出動を命じる。司令官の左近允尚正中将は旗艦を鬼怒に変更し出撃、輸送船団と共に25日15時45分にミンダナオ島カガヤンに到着[232]して陸軍兵347名を載せる[121]。17時30分には同隊は出港し兵員輸送のためレイテ島オルモック湾に向かう。26日4時にオルモック港に到達し揚陸、5時には鬼怒と浦波が先発して出港しコロン湾に向かった。10時20分、パナイ島とマスバテ島の間に達したころからアメリカ第7艦隊の護衛空母搭載機による攻撃を受け始める[233]。10時30分以降の空襲で浦波は大破(艦長の佐古加栄少佐は戦死、航海長指揮)、11時30分軍艦旗降下および総員退去。11時52分に沈没した。浦波戦死者は艦長以下92名に及んだ。鬼怒も14時過ぎには航行不能となり、左近允は救援要請を出す。17時20分戦死者83名と共にパナイ島北東で沈没[234]。2隻の生存者は後続していた輸送艦に救助され、輸送艦第9号10号が左近允、鬼怒艦長の川崎晴実大佐以下鬼怒生存者480名以上、浦波の生存者94名を救助した。

第十六戦隊司令官からの救援要請を受けた連合艦隊では26日16時55分、参謀長の草鹿龍之介中将より第二遊撃部隊に鬼怒曳航艦の派遣を求めた。同日日没後、駆逐艦不知火が鬼怒の救助に向かう。しかし既に鬼怒は沈没しておりその後第十六戦隊が発した状況報告文も不達だったため不知火の出撃は空振りに終わり同艦は帰途についた。しかし翌27日朝、アメリカ空母艦載機に不知火は発見され攻撃を受け沈没。18駆逐隊司令井上良雄大佐・荒悌三郎不知火艦長以下全員が戦死した。なお付近には第2駆逐隊所属の早霜が座礁しており、乗員がその一部始終を目撃している。

エンガノ岬沖海戦

栗田艦隊は退却したと判断し北上を続ける小沢艦隊は24日の敵偵察機の状況から敵機空襲を受けると考えていた[注釈 23]。6時34分に前衛部隊との合流を済ませた小沢艦隊は7時12分に第38任務部隊の偵察機を発見[196]、練度不十分なため戦力とならない残存艦載機を直衛用の戦闘機18機を除き陸上へ退避させ(爆装零戦5機、彗星1機、天山4機[235])、さらに囮任務を果たすため北上した。7時17分には瑞鶴、千代田から直掩機6機をあげ、長官は関係各部隊へ「機動部隊本隊敵艦上機の蝕接を受けつつあり」と打電したが[236]、肝心の栗田艦隊には着電しなかった[注釈 24]。対して小沢艦隊には7時発信の栗田艦隊がアメリカ軍機動部隊を見つけ攻撃を開始した旨の無電が届いている。このときの小沢艦隊は小沢中将が直卒する、空母瑞鶴・軽空母瑞鳳・航空戦艦伊勢・軽巡洋艦大淀・駆逐艦4隻の第5群と、第四航空戦隊司令松田千秋少将が指揮する、軽空母千歳・千代田・航空戦艦日向・軽巡洋艦多摩・五十鈴・駆逐艦4隻からなる第6群に分かれていた[237]。

第一次空襲

8時15分、第1次攻撃隊180機が小沢艦隊に来襲した。小沢中将は友軍全般に宛て「敵艦上機約80機来襲我と交戦中。地点ヘンニ13」(1KdF機密第250815電)と打電した。ハルゼー機動部隊との交戦開始を報じる重要な電文だが、どこにも届かなかった[238]。8時35分、瑞鳳が被弾し一時舵が故障。8時37分に瑞鶴が魚雷1本被雷し速力低下、8時40分には通信不能になる。他にも伊勢が至近弾2発、大淀が直撃弾1発・至近弾2発を受ける。

駆逐艦秋月は8時50分頃に突如爆発し6分後に沈没、その原因はいまもって諸説ある。空母千歳は5発の直撃弾と無数の至近弾を受ける。特に8時35分に受けた爆弾3発は左舷前部水線下に命中して罐室に浸水を招き、9時15分には航行不能となる。傾斜復元の努力も甲斐なく9時30分には総員最上甲板の命令が出る。9時37分に千歳は沈没、艦長岸良幸大佐以下468名が戦死し、496名が軽巡五十鈴と駆逐艦霜月に救助された。軽巡多摩も被雷し大傾斜、9時には航行不能となる。この空襲の合間に索敵機より「敵機動部隊見ゆ〜」の敵情報告が届き、南方140海里付近にいることが判明した[239]。

この空襲の際、艦隊上空を守る直掩機は18機(瑞鶴13機:小林保平大尉・峰善輝大尉・窪田晴吉飛曹長他、千歳2機:千田光夫一飛曹他、千代田3機:南義美少尉他) [240]だけだった。直掩隊は少数ながら善戦し17機の撃墜を報じている[241]。

8時54分、小沢中将は通信が難しくなった瑞鶴から旗艦を大淀に替えるべく同艦に接近を指示するが直後に第二次空襲が始まり旗艦変更は中止された[238]。そのため小沢艦隊より友軍各隊に送る戦闘速報「1KdF機密第250937番電」(瑞鶴らの被害を報じる電文)が遅れ、実際の際の発信は11時頃となったがこの無電も前述の250815電と同様、どこにも一切届かなかった[242]。

第二次空襲

9時42分、日向の電探が敵の編隊を捕捉、9時58分より攻撃が開始された。10時、唯一無傷だった空母千代田に爆弾1発が命中し大火災、10時16分に航行不能となる。軽巡五十鈴は艦隊より被雷した多摩の救助に向かうよう指示を受け、10時10分に合流する。このとき多摩は速力18ノットまで出せるようになっていた。2隻はやがて千歳沈没点に到達し千歳生存者を発見、五十鈴が救助作業にあたり多摩は松田第四航空戦隊司令より単独で中城湾に向かうよう指示され別行動に移った[243]。

10時14分、軽巡大淀は空襲の合間を見て再び瑞鶴に接近する。しかし敵機が襲撃してきたので作業はまたもや中断し、10時26分に三度接近し短艇を送る[243]。この際大淀短艇は海上に不時着水した零戦の乗員1名(南義美大尉)を救助している。10時51分、長官である小沢中将以下司令部要員は瑞鶴を離艦し10時54分、大淀に移乗した。小沢中将は移乗すると直ちにその旨を「1KdF機密第251107番電 大淀に移乗作戦を続行す」と打電する(大和に12時41分受電)。この電文は軍令部にも届いているが、それまで軍令部に届いた電文がこれと前述の「触接を受けつつあり」の2電しか届いておらず、内容もハルゼー機動部隊の誘致に成功したと判断できるものではなかった事から、軍令部は小沢艦隊の囮作戦は成功していないと判断していた(後述)。また12時31分には「1KdF機密第251231番電」として秋月の沈没や千歳、多摩の落伍、瑞鶴の通信不能などを打電する(大和には14時30分受電) [244]が、大幅な遅延のため、栗田艦隊の反転の際は届いていなかった。

小沢艦隊を攻撃するハルゼー大将の元に10時過ぎにハワイの太平洋艦隊長官のニミッツ大将から、「第38任務部隊はどこか。全世界は知らんと欲す」と電報が届いた。ハルゼー大将はこの電報に激怒し、11時15分小沢機動部隊の残存艦に迫っていた第34任務部隊と第38任務部隊の第2群を率いて、レイテ島沖に引き返した。残った2個群はミッチャー中将指揮下で攻撃を続けさせ、第34任務部隊からローレンス・デュボーズ少将指揮の重巡洋艦2隻と軽巡洋艦2隻、その護衛の駆逐艦を引き抜いて巡洋艦部隊を編成して同様に追撃を続行させた。また補給のためウルシ―環礁に向かっていた第1群(指揮官ジョン・S・マケイン・シニア中将)にも補給命令を取り消してレイテ島に向かうよう指示している。但し第1群はマケイン中将の判断で既にレイテに向けて急行していた。ハルゼー大将はニミッツ大将とキンケイド中将に、「レイテ沖に向けて急進中」と返答を送った。

この時点で上空を守る直掩機は小林大尉以下9機に減じていた、着艦しようにも空母はどれも着艦不能であり、燃料を使い果たして11時過ぎに全機が海上に不時着水する。乗員は11時58分頃に駆逐艦初月に救助された[241]。

第三次空襲 空母全滅

12時58分、小沢中将は第6群を指揮する松田少将に対し合同命令を出す。しかし直後の13時05分、100機近いアメリカ攻撃隊が小沢艦隊上空に到達する。攻撃隊は第6群を無視し第5群の瑞鶴と瑞鳳に攻撃を開始した[245]。

瑞鶴には13時15分の被雷を皮切りに7本の魚雷と4発の直撃弾、無数の至近弾が命中し13時23分には傾斜が20度に達し大火災が起こる。13時25分にアメリカ軍機を撃退するが処置の施しようもなく13時27分に艦長より「総員発着甲板に上がれ」の下令。軍艦旗降下と万歳三唱がなされ(その際の写真が撮影され現存している)、総員退艦が始まる。そして14時14分に歴戦の空母瑞鶴は沈没した。艦長貝塚武男少将以下843名が艦と運命を共にし、生存者866名が駆逐艦若月に救助された(救助には駆逐艦初月も加わっているが退避中に敵艦隊と交戦し沈没、総員が戦死し救助された瑞鶴乗員も戦死した)[246]。

瑞鳳は13時17分から10分間に魚雷2発と爆弾4発、至近弾多数を受ける。14時32分から20分の間には命中こそなかったが至近弾10数発を受け傾斜が16度になり主機械も全て停止、航行不能となる。15時10分、軍艦旗降下の上総員退艦が発令され、15時26分瑞鳳は沈没した。駆逐艦桑が救助にあたり艦長杉浦矩郎大佐以下847名が救助される。また戦艦伊勢も救助作業に加わり98名を救助している[247]。

小沢中将の合同命令を13時35分に受電した松田少将の第6群は、12時55分に千歳乗員の救助を終えて合流した五十鈴に千代田の曳航を命じて準備中であり、日向と駆逐艦槇がそれを護衛、霜月が千歳乗員の救助を継続中、多摩は単独で中城湾に退却中、所属する桐・杉は前日の転落者救助で隊から離れ合流できておらずと部隊は分散していた。また13時15分に五十鈴から燃料不足から千代田の曳航は困難との報告を受けていたこともあり、松田少将は曳航を断念、五十鈴・槇に千代田の処分と生存者の救助を命じ、日向と霜月を率いて第5群との合流を目指した[248]。

千代田処分を命じられた五十鈴だが曳航を断念せず準備を進めていた。その間にもアメリカ軍機が断続的に飛来しその都度五十鈴は撃退する。しかし14時14分に遂に五十鈴が被弾し応急操舵によらざるをえなくなる。14時40分に槇が到着するがこれも14時58分に敵襲を受け直撃弾を1発受けてしまう。千代田の曳航は絶望的となった2隻は15時に日没を待って接近し千代田処分と乗員救助をすることとし、それまで北方に避退することにした[249]。

16時48分頃、小沢艦隊を蝕接していた偵察機が帰路、停止する千代田を発見する。既に放棄されていると考えた偵察機は接近したところ、千代田が発砲したため南方に退避する。やがて同機は北上するデュポースの巡洋艦部隊を見つけ通報、艦隊は直ちに急行し千代田を発見、16時25分砲撃を開始する。16時47分千代田は左に転覆し沈没、艦長城英一郎大佐(当日付けで少将に昇任)以下総員が戦死した[250]。

第四次空襲

この頃の小沢艦隊は大淀・伊勢が北上中、駆逐艦初月・若月・桑が瑞鶴・瑞鳳の生存者を救助中、松田の日向・霜月が大淀と合流すべくこれも北上中で微速で中城湾に向かう多摩と同航態勢、千代田処分を一時断念した五十鈴と槇が主隊の南南西を伊勢の視界内で北上中というバラバラな状態であった[251]。17時26分、北上する大淀・伊勢にアメリカ艦載機約85機が襲来する。攻撃は伊勢に集中し、艦長の中瀬泝大佐の適格な操艦により直撃弾を受けなかったが、至近弾34発を受け左舷罐室に若干の浸水を受けた。また、伊勢は22機の撃墜を報じている[252]。

同じ頃アメリカ軍機は松田少将の第6群にも襲いかかっていた。17時22分、アメリカ軍機約10数機が日向と霜月を攻撃、日向は7発、霜月は10発の至近弾を受けるが直撃弾はなかった。これ以降アメリカ軍機の襲来はなく、第6群は18時44分、小沢中将の第5群に合同した[253]。

単独で退避する多摩は16時25分、北上する日向、霜月とすれ違う、単独で退避させることの危険、特に敵潜水艦の襲撃に松田少将は懸念を持つが護衛につける艦艇の余裕もなく、多摩からの回航地を呉に変更したいとの要請に了承を与えたのみだった[254]。その後アメリカ軍機の来襲があり、日向らと多摩は別れたが多摩は以後消息を絶つ。戦後にアメリカ側の資料で判明したのはアメリカ潜水艦ジャラオ (USS Jallao, SS-368) が25日20時頃に発見し追尾、23時1分に7本の魚雷を発射、観測任務を担当した僚艦のビンタードは3本の魚雷が命中したことを確認、多摩は船体が2つに折れて沈没した。艦長の山本岩多大佐(千代田艦長と同じく25日付けで少将に昇任)以下総員が戦死した[255]。

アメリカ水上部隊との遭遇

一時退避していた五十鈴は17時47分に再度千代田を救助すべく反転する。しかし槇は燃料が欠乏しており、本隊との合流を継続、五十鈴単艦で南下を開始した。18時すぎには五十鈴は瑞鶴乗員の救助を行う初月と若月を視認する(瑞鳳乗員を救助していた桑は既に救助を終えて北上していた)。五十鈴は初月に千代田の消息を尋ねたが判明しなかったので燃料不足を理由に捜索と所在確認を依頼した。18時20分には若月が救助作業を終えて五十鈴と合流し南下を継続する[256]。

19時05分、五十鈴は突如初月が発砲したのを視認する。千代田を沈め、北上を続けてきたデュボーズ部隊と遭遇し迎撃を開始したのだった。同隊は索敵機より18時40分に北方に停止する巡洋艦1(救助作業を続けていた初月)とその周りを警戒する駆逐艦2(千代田救出の為に動いていた五十鈴・若月)発見の報を受けて急行したのだった[257]。19時7分には五十鈴の付近にも砲弾が飛来し電探も敵艦隊を捕らえた。五十鈴は小沢中将に敵艦隊の発見と千代田の捜索中止を知らせ煙幕を展張、若月と共に直ちに反転、撤退を開始する[258]。初月は煙幕を展開するとジグザク運動を行い敵からの砲撃をかわしていたが、敵との距離が6海里まで迫った頃に反転し、反撃態勢に入る[259]。

初月は単艦で重巡洋艦2(ウィチタ、ニューオーリンズ)、軽巡洋艦2 (モービル、サンタフェ)、駆逐艦9の13隻を相手をすることとなった。アメリカ軍の記録では18時53分、初月は魚雷発射体制をとり、アメリカ艦隊に回避運動をとらせて逃走した[260]。19時15分、アメリカ艦隊は再び初月を捕捉し、5,500mから射撃を開始。また駆逐艦を先行させて魚雷攻撃を実施、これにより初月は速力が低下する。その後アメリカ艦隊は初月1隻を執拗に攻撃し20時15分には初月は停止、20時59分に爆発を起こして沈没した[260]。この奮闘により五十鈴と若月は戦場を離脱できたが、初月は駆逐隊司令の天野重隆大佐、艦長の橋本金松中佐以下総員が戦死、初月に救助されていた瑞鶴乗員や正午前に同艦が救助していた小林大尉以下直掩機搭乗員全員が運命を共にした[257]。一方で、瑞鶴の乗組員を救助中だった初月の搭載内火艇が戦闘開始時に取り残され、これに乗っていた乗組員(初月乗員8名、瑞鶴乗員17名)は、21日間の漂流を経て台湾に流れ着き生還している。

小沢中将は初月とアメリカ艦隊の交戦報告を受けて、艦隊(現時点で小沢中将が掌握している艦艇は大淀・伊勢・日向・霜月の4隻)に南下を命じたが時間を要した(ほとんどの艦が損傷していたためとされる)。また、急行途上に若月より戦艦2隻を含む艦隊と報告を受けたので、ハルゼー大将指揮の高速水上砲撃部隊と誤認、南下を続けた。21時53分には北上避退する五十鈴、若月と合流するが五十鈴の燃料が欠乏しており、同艦はそのまま中城湾に退避した。若月より敵は戦艦以下10隻(重巡を戦艦と誤認)と報告を受ける。しかし、デュボーズ部隊は初月撃沈の後、21時30分にミッチャー中将指揮の2個群と合流するため撤退したので遭遇できなかった[261]、燃料も残り少なくなり、再び北へ反転、撤退した。

翌26日夕方、五十鈴が沖縄南東部の中城湾に、29日の深夜、日向・伊勢・大淀、駆逐艦霜月・若月・槇が呉に帰港した。

小沢艦隊には補給部隊(油槽船仁栄丸・たかね丸、護衛として駆逐艦夕風・海防艦6隻)が随伴していた。小沢艦隊の後方を追従していた同部隊は、仁栄丸が25日アメリカ潜水艦スターレット (USS Sterlet, SS-392) の雷撃により沈没、戦闘後の27日、本隊の残存艦艇は奄美大島で機動部隊本隊と合流し補給作業を行なったが、たかね丸はその帰路撃沈された。

任務失敗

小沢艦隊は24日に行われた栗田艦隊への攻撃を自艦隊に引きつけることはできなかった。25日になって第38任務部隊の牽制に成功しているが既に栗田艦隊は戦力の中核である大和型戦艦の1隻を失い一時反転をせざるを得ない状況となった。またこれにより西村艦隊との連携した突入が難しくなり西村艦隊の単独突入、そして壊滅の遠因ともなった。戦後当時の大和通信士だった都竹卓郎は、小沢艦隊の囮作戦一応は図に当たったとしつつも、その一方で栗田艦隊が大規模な空襲を受け難戦を強いられたことも触れ、小沢艦隊の牽制効果があったとは考えにくいと述回している[262]。後の目から見れば栗田艦隊は戦艦部隊によるレイテ湾突入を第38機動部隊2 - 4群の阻止攻撃から開放していたが当事者にそのようなことが判るわけもなく、後述する栗田艦隊の反転により小沢艦隊の損耗も無駄となった。

このことは小沢艦隊司令部を収容した軽巡洋艦大淀の戦闘詳報でも触れられており、同詳報では連合艦隊司令部の杜撰な指導に対する批判もある一方で、機動部隊本隊がアメリカ正規空母群に対する牽制、誘致に努めるべき時機、期間、すなわち、第一遊撃部隊に対して自在の航空攻撃を許さないのはいつからいつまでであるべきかという観念を機動部隊側が欠いていたと記述し、小沢中将の指揮への批判を書いている[263][264]。なお、同詳報では突入作戦にも触れ、アメリカ軍上陸から2日以内、敵の体制が整わぬうちに突入する予定であったものを、既に相手の体制が整っている2日以上も経った状態で突入し、案の定敵の熾烈な迎撃を受けて壊滅したことを指し「何ら術策を用いず単純に突入することはまさに自殺行為」「単純なる無謀の勇猛果敢の如きは国家を危うくするものなり」と水上艦隊を期日を過ぎても突入させようとしたことに対してかなり辛辣に批判している[265]。

虎の子の空母4隻他多数の艦艇を囮として無為に失ったことに対する乗員側からの批判もあった。特に真珠湾攻撃以来主力として前線で戦い続けた瑞鶴乗員の艦隊司令部への反感は大きかったようで、第二次空襲後に旗艦を大淀にかえたるため、大淀の短艇が瑞鶴に到着し長官の小沢中将以下が乗り移った時、艦上の乗員から「馬鹿野郎!俺たちを見殺しにするのか」「小沢!これが長官のやることか!」と罵声が浴びせられたという[266]。この時は艦に残っていた貝塚武男瑞鶴艦長が「どんなことがあっても軍艦瑞鶴を守るぞ!」と乗員に伝えたことで士気を上げて収まったが、海戦後に瑞鶴生存者を奄美諸島で人員確認のため降ろした際、近づいてきた大淀を見た生存者の中から怒号が起こり、瑞鶴副長の高田中佐が必死に制止する騒ぎになっている[267]。

なお、当時大和に通信士官として乗り組んでいた都竹卓郎が戦後著した本によれば、戦史叢書で野村實が編纂した「大本営海軍部・連合艦隊(6)第三段作戦後期」に、軍令部には小沢艦隊の状況が正確には伝わらず、空母4隻は健在と考え、及川総長の27日朝の戦況奏上でもその旨申し上げていた処、28日の奄美大島帰着後初めて事実が判ったと書かれているという。これについて、近年の研究では、空母4隻の沈没を軍令部が知ったのは27日正午に小澤中将が奄美大島に帰投してからであり、当日中に参謀本部へも伝えられていたことが明らかになっており、到達日時が異なるが及川の戦況奏上の時点(27日早朝)では4空母沈没は、軍令部に報告されていなかったことが判明している[268]。

また同著では栗田艦隊の反転北上が決断された時点で、軍令部でも小沢艦隊が囮作戦を成功させているという情報は得ておらず、ハルゼー艦隊は依然栗田艦隊の北方にあって部隊を展開していると判断していたと記述しており[269]、こういった重要電文が届かなかった理由として小沢艦隊側は「旗艦の通信能力の低下により通信代行を瑞鳳に命じたが、その担当者は戦死したので詳細は不明である」と報告したとも記載している。

小沢中将が栗田艦隊の再反転を知らなかったという証言については、機動部隊本隊の戦闘詳報に該当電文を受信した記録はなく、知らなかった可能性もある[注釈 25]。20時10分に小沢艦隊に着電した「GF機密第251647番電」が小沢艦隊司令部に着電した無電で、栗田艦隊が再反転したことを把握できる最初のものだが、この頃は初月からの急報を受けた頃であり、既に遅きに逸していた。

このように小沢艦隊と参加各部隊との情報伝達には不具合が多く発生し、特に小沢艦隊の発した無電が軍令部や連合艦隊司令部、参加各部隊には一切届いていない事例が多く発生していた。

サマール沖海戦

反転後、再びレイテ湾を目指していた栗田艦隊は、アメリカ軍第38任務部隊による妨害を受けずに、25日0時30分サンベルナルジノ海峡を通過、サマール島沖に差し掛かっていた。この時点での栗田艦隊の勢力は戦艦4隻、重巡洋艦6隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦11隻となり、どの艦も大なり小なり損傷を被っており[270]、艦隊は予定より6時間の遅れが出ていて、このままでは翌25日も敵機動部隊からの空撃を受けるのは確実だった。基地航空隊がどれだけ敵に打撃を与えたのか栗田艦隊側は知りたかったが24日に知り得た戦果情報はクラーク基地より11時55分に発した「クラーク基地機密第241145番電」(栗田艦隊への着電は15時30分)ぐらいでしかなく、24日の空襲の激しさから基地航空隊の攻撃は不十分であると推測。24日22時13分、各航空部隊指揮官に宛てて「1YB機密第242213番電」を発し、かなり激烈な調子で協力要請文を行っていた。基地航空隊の福留長官は24日の戦果報告として長官の栗田中将を含めた指揮官に対し24日22時44発の「6FGB機密第242244番電」で

- 昼間攻撃で大型空母2隻撃破、戦艦1、巡洋艦1中破炎上、撃墜数39機

- 夜間攻撃の戦果は未詳

- 17:25の偵察機情報によると中型空母1が大傾斜、重油流出多量の状態でいるのを発見。昼間攻撃に依るものと思われる(恐らく彗星隊が攻撃した軽空母プリンストン)

- 空母の総撃破数は2ないし4隻

と報告したが、栗田艦隊に届いたのは25日の6時30分でサマール沖でタフィ3を発見しようとしていた頃だった[271]。

25日1時55分、栗田中将は艦隊編成をY12索敵配置に変更[272]、2時20分と3時35分に西村艦隊よりレイテ突入と敵艦発見の無電を受ける。4時18分と5時10分、同20分には志摩艦隊より戦場到達と第二戦隊の全滅、志摩艦隊の離脱が報告され、以後西村・志摩両艦隊からの連絡は途絶えた[273]。

突如の会敵

6時23分、大和はレーダーで敵機を探知し、以後断続的に敵艦載機を発見、砲撃して追い払う。栗田艦隊は対空戦闘に備えた陣形をとりはじめた[274]。6時30分、索敵隊形の左翼先頭にいた矢矧が水平線上のマストを発見し、大和に通報した[275]。ただし各艦戦闘詳報や艦橋勤務員の手記に記録なし。6時45 - 48分、大和が35km先にマストを確認した[276]。それはサマール島沖で上陸部隊支援を行っていたクリフトン・スプレイグ少将指揮の第77任務部隊第4群第3集団の護衛空母群(コードネーム"タフィ3")であった。栗田艦隊はこれを正規空母6隻、すなわちアメリカ軍の主力機動部隊と誤認[277][278]する。このとき栗田艦隊は予定の針路変更を開始したばかりで陣形はまだ整頓されていなかったが[279]、長官の栗田中将は6時53分に連合艦隊及び各部隊に敵発見の第一報を打電、6時57分攻撃を開始した。栗田中将は巡洋艦部隊である第五、七戦隊に突撃を命じ、水雷戦隊には後続を命じた[277][280]。なお、第一戦隊(大和、長門)の戦闘指揮は栗田中将ではなく宇垣中将がとった[281]。

第77任務部隊の護衛空母群は20日の上陸以来、計画通り支援任務に徹し、まともな敵の攻撃を受けてこなかったが、24日になると多数の日本軍機がレイテ湾に飛来してきた。また3つの日本艦隊が報告されており、25日は敵艦隊への攻撃で多忙を極めることは予想されていた。深夜には西村艦隊の接近が報じられたが、栗田艦隊の動静について音沙汰はなかった。6時半、第3集団(タフィ3)の艦船は警戒を解除し、第3種警戒(通常配置)に移ってよいとの指示を受けた。栗田艦隊の発見はアメリカ側記録によるとその直後の6時41分の航空機によるものであり、数分後には総員戦闘配置が発令されている。やがて各艦のレーダースコープにも大艦隊が映し出された。第3集団(タフィ3)の各艦は混乱しながらもこれに対応、砲撃を回避しつつ初動の30分あまりで既に発艦していたものを合わせ100機弱の航空機を発艦させている。これら艦載機は栗田艦隊攻撃の後、主にアメリカ軍占領下のタクロバン飛行場に着陸、一部は燃料弾薬を補給して反転避退する栗田艦隊を再攻撃した。宇垣中将の『戦藻録』には「30機あまり発進したと見え」とあり、都竹も同様の感想を抱いていた。都竹は戦後に記録を見て本当の機数を知り、驚いたという。

交戦開始

6時58分、宇垣中将は麾下の大和、長門に射撃開始を下令、両艦は敵に向けて砲撃を開始した。第一戦隊左舷を併走していた第三戦隊では榛名が7時1分に砲撃開始、金剛は独自に東に変針し7時に北方より砲撃を開始した[282]。7時3分、栗田中将は戦艦戦隊・巡洋艦戦隊に突撃を指示、戦隊司令部の判断で行動することを容認した。これを受けて第五、第七戦隊は東に転針して敵艦隊に突入を開始、戦艦部隊は引き続き砲撃を浴びせ続ける。この頃栗田中将は西村艦隊に生存艦がいるかもしれないと考え同長官宛に自部隊の位置を報告し合同するよう打電している[283]。

栗田艦隊から砲撃を受けた第3集団は東へ逃走を開始する。このため第一戦隊は針路を変えるが第十戦隊の針路と交差することになり、第十戦隊は金剛に後続するように動きを変える。第3集団の前方には運よくスコールがあり、部隊はそこに逃げ込むと共に護衛の駆逐艦は煙幕を展開、護衛空母の撤退を掩護する。このため戦艦部隊の砲撃は思うようにいかず、7時9分第一戦隊は砲撃を一時中断する。この時点では巡洋艦部隊は未だ敵を射程に収めておらず、栗田艦隊の攻撃は一時中断する。7時17分、大和は護衛の敵艦に副砲による攻撃を開始[284]、7時25分には敵巡洋艦撃沈を報じている(アメリカ軍記録には沈没艦艇の記録は無い)。第三戦隊は金剛、榛名とも別々に行動した。これはマリアナ沖海戦で損傷し最大速力が26ノットまでしか出せれなかった榛名が低速の第一戦隊と合同し、高速の出る金剛が別行動をとったためとも言われている。別行動をとっていた金剛はスコールで敵を見失った第一戦隊と異なり切れ間から見えていたので砲撃を7時25分まで継続、その間の22分にはアメリカ軍機の機銃掃射を受けて10m測距儀が破壊されている。まもなく自らもスコールに入ってしまった金剛は射撃を中止した[285]。榛名は長門に続いて砲撃を開始、敵がスコールに入ると砲撃を中止し、煙幕からでてくる敵艦を迎撃する。日本艦隊の砲撃は護衛空母ホワイト・プレインズに集中したが命中弾はなかった。

戦艦・巡洋艦部隊を後続している水雷戦隊のうち、第二水雷戦隊旗艦能代は7時27分に接近してくる敵艦を砲撃、また貴下の駆逐艦の対空射撃で1機を撃墜している。第十戦隊も後続していたが数機づつ連続して攻撃してくる敵機の対処に追われ進撃が滞っていた[286]。

7時10分、この頃より迎撃にでたアメリカ艦載機が突進する栗田艦隊に対して攻撃をし始める。また煙幕の中から敵護衛艦艇が幾度と無く現れては魚雷と砲火で反撃を繰り返した。突撃命令を受けて猛進する巡洋艦部隊のうち、最先頭を進む第七戦隊旗艦熊野は同時刻に煙幕から飛び出した敵艦艇を発見し砲撃、これは駆逐艦ジョンストンで、同艦は砲撃を受けると反撃をしながら接近し魚雷10本を発射する、このうちの1本が熊野に命中、同艦は艦首を切断し速力が14ノットに低下、隊列から落伍した[287]。一方のジョンストンも直後に戦艦部隊から複数発の砲弾を浴び後部罐室及び機械室が破壊されるが運よくスコールが来て難を逃れた(戦艦大和の記録にある0725時敵大巡1隻轟沈はこのジョンストンのスコールへの退避を轟沈と誤認したものと思われる)[288]。

駆逐艦ホーエルは金剛に向かって突進、金剛も応戦し7時25分に艦橋に命中弾を受ける。ホエールはそれでもひるまず7時27分に4本の魚雷を発射、金剛は7時33分にその魚雷を発見し回避している。ホエールはその後も被弾し続け罐室や砲が破壊されたが、それでもひるまず突進し7時55分に残りの魚雷を重巡羽黒に向けて発射、羽黒は7時57分にこれを回避している[288]。駆逐艦ヒーアマンはホエールに後続して接近、7時54分に羽黒に対して魚雷攻撃をかけるが回避され、逆に羽黒から集中砲撃を浴びる、更に遠方より金剛、榛名、大和、長門が接近してくるのが望見され、ヒーアマンは8時に残りの魚雷を榛名に放ってのち退避した[289]。

被雷落伍した熊野に替わり鈴谷が先頭に立った。しかし同艦もまもなく敵機の襲撃に遭い左舷後部に至近弾を受ける。これにより左舷の推進軸の1つが使用不能となり速力が23ノットに低下、鈴谷も隊列から落伍した[287]。7時32分、第七戦隊司令の白石萬隆少将は3番艦筑摩艦長の則満宰時大佐に指揮の一時代行を指示、また同司令は鈴谷の損傷に気づかず熊野からの旗艦移乗を考え接近を命じる。白石司令が鈴谷の損傷に気づいたときは既に筑摩、利根ともに大分先方に進撃しており、呼び戻すわけにもいかなかった。そのため旗艦を鈴谷に移乗した後、戦隊を追尾した[290]。

第五戦隊は突進しながらアメリカ軍機の空襲や敵艦艇の反撃を撃退していった。羽黒は7時5分より断続的に敵機の襲撃と敵駆逐艦の砲撃に晒されている。一方23日に編入された鳥海の行動については同艦の生存者がいないことから詳細は不明である[291]。

7時50分、護衛空母カリニン・ベイが立て続けに被弾する(恐らく榛名の砲撃によるもの)[292]。7時54分、東方に進む戦艦大和は接近する6本の魚雷を発見し左に転舵して回避する。ところが6本の魚雷は低速で大和は右舷に4本、左舷に2本の魚雷にはさまれた状態となり主戦場から離れていってしまう。この魚雷の発射元は特定されていないが「戦史叢書海軍捷号作戦2―フィリピン沖海戦―ではアメリカ側資料の記事としてホエールが羽黒に対して放った魚雷ではないかと推定している[293]。

7時53分、第五戦隊の羽黒は傾斜炎上中の空母(恐らくカリニン・ベイ)を発見し砲撃を開始する。司令のクリフトン・スプレイグは護衛する残りの護衛駆逐艦4隻にも敵艦隊への攻撃を指示、まずサミュエル・B・ロバーツが突進し迫ってきた巡洋艦(艦名不明)に攻撃を仕掛けるが魚雷は回避される。続いてレイモンド、デニスも敵に接近、レイモンドは羽黒に、デニスは鳥海か利根に対して魚雷を放つがどれも命中しなかった。これによりアメリカ駆逐艦はジョン・C・バトラー以外は全て魚雷を撃ちつくした。この時点で第五戦隊と第七戦隊の順番は変わり、第五戦隊が先頭を進んでいた[294]。第七戦隊にも3機による雷撃が行われ、筑摩が右に、利根が左に回避、直後に双方に別機の空襲がありそれぞれが回避行動をとったため7時58分頃、2隻は大きく逸れてしまう[295]。

7時59分、スコールから脱した金剛は右12度に敵空母を発見、8時2分に砲撃を開始する[296]。同じくその前方をいく第七戦隊の筑摩と利根も同じ敵空母に対して8時5分より砲撃を開始した。この空母は護衛空母ガンビア・ベイであった。

空母撃沈

8時、羽黒に対しアメリカ軍機10数機が襲撃、1発が第二砲塔に命中する。このため第二砲塔は弾火薬庫の誘爆の危険となり注水がなされている[295]。

魚雷にはさまれ主戦場から離れてしまった大和は8時4分に敵への進撃を再開、8時14分に観測機(今泉馨中尉機)を射出する。同機はアメリカ艦隊に接近し空母1隻が炎上中であることを報告している。同機はその後アメリカ軍機の迎撃にあいながらも幾度が状況報告をし、9時30分に蝕敵を諦めサンホセ基地に帰投している[297]。8時10分、空母(恐らくカリニン・ベイ)に砲撃をしていた榛名は左艦首方向に全く異なるアメリカ空母部隊を視認する。これは第3集団の南東で行動していた第2集団「タフィ2」であった。榛名艦長重永主計大佐はこれを砲撃すべく接近するが損傷して低速の榛名には追いつくことができずまもなく振り切られた。8時30分頃榛名は再び第3集団の追撃を開始した[298]。金剛はガンビア・ベイへの砲撃中の8時40分、榛名が見つけた第2集団を発見、艦載機を発艦させている状況を視認する。

8時26分、猛攻に晒されるクリフトン・スプレイグはジョン・C・バトラーとデニスに敵巡洋艦と護衛空母の間に立ちふさがるよう指示、2隻は左翼に移動する。ジョン・C・バトラーは魚雷を保持している唯一の駆逐艦だったが有効な射点につくことができなかった。またレイモンドが利根に接近し砲撃、利根もガンビア・ベイへの砲撃を一時中止しこの駆逐艦へ砲撃している。この間デニスは直撃弾3発を受けジョン・C・バトラーの煙幕に退避した[292]。

8時30分、羽黒を雷撃して退避するホエールは大和・矢矧・能代から集中砲撃を受け8時55分に沈没した。8時40分、ガンビア・ベイの艦橋と機関部に命中弾があり、同艦は遂に停止した。8時50分、ヒューグ艦長は総員退艦を下令、ガンビア・ベイは9時10分に沈没した。同じ頃サミュエル・B・ロバーツも命中弾を受けその後も連続して命中弾を受ける。9時10分に総員退艦が下令され10時5分に沈没した。

追撃中止

8時45分、南西に進撃する第十戦隊は空母2隻を視認、司令の木村進少将は左雷撃戦を決断、しかし雷撃開始前に敵空母が煙幕に隠れてしまう。直後の8時48分頃、左前方から接近する駆逐艦を発見。これは第十戦隊の接近から空母を守るために前進してきたジョンストンであった。ジョンストンが魚雷を撃ったように見えた矢矧は右に回避しつつ高角砲で応戦、貴下の駆逐艦もそれにならった。この砲撃でジョンストンはとどめをさされ、9時45分に機関停止、10時10分に沈没した[299]。針路を狂わされた第十戦隊は8時59分に再度突撃針路につく。9時5分、アメリカ空母に対して遠距離雷撃が実施されるが命中弾はなかった[300]。

8時51分、進撃する鳥海の左舷中部に被弾、同艦はにわかに左に旋回し落伍する。同じ頃筑摩も敵艦載機の攻撃を受け左舷艦尾に魚雷が命中、艦尾が大破し沈下、舵も故障し左に旋回して落伍した[301]。同じ頃、榛名と金剛の目撃情報を受け大和はもう1機の観測機(安田親文飛曹長機)を射出し南東の空母部隊に向かわせる。同機は8時55分に敵空母発見を報告、長官の栗田中将は南東と南西に2個空母部隊がおり、自軍はその中間にいることを知る[302]。

8時53分頃、筑摩はアメリカ艦載機により魚雷1本を艦尾に受けて火災が発生した[303][304]。 艦艇研究家木俣滋郎によれば、この攻撃は護衛空母ナトマ・ベイから発進したTBF アヴェンジャーによる雷撃で[305]、これにより舵故障と速力低下のため艦隊より取り残されて落伍[306]、利根は羽黒に続行した[307]。

9時の段階でアメリカ第3集団に肉薄して攻撃するのは重巡2隻だけとなった。2隻は果敢にアメリカ艦隊を攻撃し数隻の撃沈を報じているが、この頃のアメリカ軍の損害はヒーアマンが筑摩からの攻撃を受け命中弾多数(筑摩落伍により難をのがれる)と上記のジョンストンと第十戦隊の交戦だけである[308]。

この時点で栗田艦隊には各部隊から戦況報告は無く、海域に散ばっている状況で統制が取れなくなりつつあった。また攻撃開始から2時間が経過し、敵を高速機動部隊だと思い込んでいたこともあり、このままではいたずらに燃料を消費してしまうだけだと思われた。そこで栗田中将は9時11分に各艦艇に「逐次集まれ」と下令。艦隊の再集結を命じる。

この集結運動の合間にもアメリカ軍機による空襲は継続して行われた。10時17分、20機ほどの艦載機が攻撃を仕掛け大和に至近弾2発、長門は艦尾に至近弾4発を受ける。10時35分には入れ違いに雷撃機約30機が襲来し大和・長門・榛名・能代が攻撃されるが回避した[309]。10時50分頃、鈴谷に対し艦爆約30機が襲来、左舷中部に至近弾を受けるがこれにより火災が発生、これに装填中の九三式酸素魚雷が誘爆、11時15分、艦長の寺岡正雄大佐は総員退艦準備を指示する。白石司令は利根への旗艦移乗を決断し利根から短艇を呼び寄せる。司令は艦長の寺岡大佐へ総員退艦を指示するも艦長は応じず艦を救う努力を続けた。しかし司令の移乗直後にアメリカ軍機の空襲が再開され鈴谷の誘爆も再発、12時30分、鈴谷は沈没した。生存者は救助に駆けつけた沖波に艦長以下415名が収容される[310]。沖波は救助作業により本隊と離れてしまい単独で撤退を開始する。

この他に戦闘で損傷した鳥海、筑摩などの落伍艦のうち、熊野は自力航行が可能だったため既にサンベルナルジノ海峡に向けて退却していた。戦場に取り残された鳥海、筑摩のうち10時6分に鳥海に対して駆逐艦藤波が、11時40分には筑摩に対して駆逐艦野分が救援に派遣された[311]。藤波の発した無電によると鳥海はサンベルナルジノ海峡への退却を始めるが21時40分頃に航行不能となり藤波が生存者を救助の後雷撃処分、藤波はコロン湾に向かった。しかし27日に座礁した駆逐艦早霜の救援に向かうもアメリカ軍機の空襲を受け轟沈、藤波と鳥海の乗員は全員戦死した。

筑摩の方は野分が到着した時点で沈没していたとも言われている。野分は生存者の救助後、退却する栗田艦隊本隊を追尾するが、小沢艦隊の攻撃から反転南下してきたハルゼー大将直卒の高速戦艦部隊に25日の深夜に捕捉される。野分はアメリカ軽巡ヴィンセンス、ビロクシー、マイアミ、駆逐艦オーエン、ミラーによるレーダー射撃を受け大破[312]、最後は駆逐艦の魚雷を受けて沈没した。艦長以下272名[313]全員が戦死した[314]。野分に乗艦していた120-130名の筑摩乗員[315]も、アメリカ軍に救助された1名以外同じ運命を辿った。

10時56分、栗田艦隊は集結を終え、レイテ湾への進撃を開始する。栗田中将がレイテ湾進撃を再開したことは宇垣中将には意外だったようで、自身の日誌戦藻録にも「11時20分の頃に至り『何を考えたか』針路を225度としてレイテ湾に突入すと信号せる」とレイテ湾突入の命令に不満があったことを書いている[316]

結局栗田艦隊がおこなった約2時間の攻撃で、第3集団(タフィ3)は護衛空母ガンビア・ベイと駆逐艦ジョンストン (USS Johnston, DD-557)、ホーエル (USS Hoel, DD-533)、護衛駆逐艦サミュエル・B・ロバーツ (USS Samuel B. Roberts, DE-413) が沈没し、他の護衛空母はファンショウ・ベイが20cm砲弾4発被弾、カリニン・ベイが20cm砲弾13発、キトカン・ベイとホワイト・プレインズが至近弾を受けて損傷したに留まった[317]。ただし栗田艦隊は、戦艦の砲撃で撃沈・正規空母1隻、重巡洋艦1隻、大型駆逐艦1隻、撃破空母2隻、巡洋艦1隻、駆逐艦1隻[318]。第十戦隊が正規空母2隻・駆逐艦3隻撃沈[319]したと誤認している。また西村艦隊の得た戦果を、撃沈空母3・巡洋艦3・駆逐艦4、撃破空母2・巡洋艦または駆逐艦2 - 3と判断していた。小沢艦隊も空母1撃沈、空母1撃破の戦果があったとしている[320]。この理由は概ね下記に纏められる。

- 第3集団(タフィ3)の各護衛空母がスコールを利用して度々姿を隠したこと

- 各護衛空母が、着弾の水柱が上がった方に転舵して次の着弾をかわす、「一度砲弾が落ちたところには、二度は落ちない」という兵隊古来の経験則による着弾観測修正を逆用した回避運動を懸命におこなったこと

- 各艦が煙幕を展開し駆逐艦が進路妨害のため雷撃をおこなったこと[321][322][323]

- 航空機が弾切れとなったにもかかわらず投弾のフェイントをおこなったり機銃掃射まで行って阻止行動に出たこと[324][325]

- 矢矧と、同艦に従う第十七駆逐隊がアメリカ空母に接近せず遠距離雷撃を行ったこと。

アメリカ戦史研究家のRobert Lundgrenの研究成果では大和個別での戦果は以下の通りであると述べている。

- ホワイト・プレインズ :至近弾数発。機関室が破壊。

- ジョンストン(USS Johnston, DD-557) :46cm砲弾3発被弾、15cm砲弾3発被弾 [326]

尚、サマール沖海戦での鳥海はアメリカ護衛空母を攻撃中、右舷船体中央部に被弾した事が周囲の艦艇から記録されている[注釈 26]。これにより甲板に装備した魚雷が誘爆し、機関と舵が破壊され戦列を離脱した。この被弾について、これまで護衛空母ホワイト・プレインズによる説[327]、大和による誤射説、金剛による誤射説などある。戦史研究家の石丸法明(当時羽黒の乗組員)は鳥海の被弾を羽黒艦橋で目撃した元良勇(羽黒通信長)、被弾した鳥海からの通信を羽黒電信室で受信した南里国広(二等兵曹、信号兵)、および当時の戦艦金剛乗組員3人の証言から、金剛誤射説を提唱した[328]。羽黒戦闘詳報では、8時51分に『鳥海敵主力ノ集中射撃ヲ受ケ右舷中部ニ被弾』と記録[329]。鳥海は舵故障状態となる[330]。金剛の見張員はすぐに鳥海を誤射したことに気付いて艦橋に報告し、島崎利雄(金剛)艦長は、同艦を追撃戦から脱落させたという。金剛が鳥海を誤射したことについて、羽黒では艦長・副長から厳しい箝口令が敷かれたという。石丸は誤射の原因は司令官である橋本慎太郎中将の命令を待たずに突撃した鳥海の側にあったとしている[328]。

10月25日 レイテ上陸地点の戦況

この日も日本側の航空攻撃は散発的であり、地上の第十六師団は苦戦を強いられていた。師団長である牧野中将は第二線陣地への後退を命じたが、アメリカ軍の猛追を受けて師団司令部のあるダガミ付近まで押し上げられてしまった。師団が掌握している兵力は約三千にまで損耗し、火砲も食糧も大部を失い、将校も多くが戦死した[331]。それでも一部の取り残された兵力がブラウエン北飛行場地区などで抵抗を続けており、カトモン山(沿岸から約5km)でも日本軍の残余が抵抗を続けていた[332]。上陸地点は日米両軍が入り乱れて戦い、それに伴う砲爆煙に覆われている状況だった[331]。また前日よりブラウエン地区に侵攻した戦車およそ40両を先頭とするアメリカ軍2個大隊は同地の日本軍を駆逐しドラッグ方面の制圧を完了した。

栗田艦隊の北上

進撃の再開

進撃を再開する前の10時、栗田艦隊はサマール沖での海戦の戦果を撃沈確実空母2隻(内正規空母1隻含む)、同甲巡1隻、駆逐艦2隻、命中弾確実空母1〜2隻と報告、11時には集結した各部隊からの情報を統計して撃沈確実空母4隻(内正規空母2隻)・甲巡1隻・乙巡1隻・駆逐艦4隻・撃破空母2隻(内1隻は正規空母もしくは戦艦)・巡洋艦もしくは駆逐艦2 - 3隻と報告している[333]。長官の栗田中将からの報告を受け大本営や連合艦隊は大いに喜んだ。水上艦隊が単独でアメリカ軍機動部隊の1個群を撃滅したことに満足した。実際は護衛空母数隻の艦隊で撃沈は護衛空母1隻、駆逐艦3隻であったが日本側は戦後になるまで誰もその事実に気づかなかった[334]。11時20分、栗田艦隊は「我地点ヤヒマ37針路南西レイテ泊地へ向かう。北東30浬に空母を含む機動部隊及び南東60浬に大部隊あり」[335]と打電し関係各部隊に進撃を再開したことを通達した。

進撃再開前後、大和の見張り員から「北東方面に数本のマスト発見」という報告が上がり、第一戦隊の末松虎雄参謀も確認[336]したので第一戦隊司令の宇垣中将から「北東の敵を討つべく直ちに反転すべき」という意見具申もでたが、栗田中将はレイテ湾への進撃を継続させた[337][338]。

11時前に南西方面艦隊から栗田艦隊の北100kmの地点「ヤキ1カ」に機動部隊が存在するという電文が届いた。司令部参謀が協議に入る中、11時45分、栗田中将は所属各艦に輸送船団への突入を行うことを指示している。11時50分、栗田艦隊は南西方面艦隊、第一第二両航空艦隊宛に報告のあった敵機動部隊を攻撃し無力化するべく、「ヤキ1カの敵を攻撃されたし」の電報をうつ[339]。また11時54分、大和の見張り員が東方にマスト5本を発見、宇垣中将は進撃してきた西村艦隊の残余ではと考え近寄ることを助言するが、栗田中将はそれを拒否した[340]。12時7分、敵機約50機が襲来、空襲は約40分続き大和・長門・金剛・榛名・利根・羽黒・能代が狙われる。このうち利根が12時41分、直撃弾1発を蒙る。

反転

この空襲の途上である12時26分、栗田中将は参謀の進言を受けヤキ1カの敵を攻撃すべく反転する。いわゆる「栗田ターン」である。 12時36分、栗田艦隊は「1YBはレイテ突入を止め敵機動部隊を求め決戦」と無電し反転を各部隊に通達する[341]。しかしその位置に機動部隊は存在せず、この点は戦後論議の対象となった。

12時50分、通算して8度目の空襲を終えるが、程なく13時10分に接近する新たな敵編隊を探知、13時22分に9度目の対空戦闘が開始される。金剛が至近弾5発を受け燃料が流出、榛名、利根も至近弾を複数発受ける[342]。14時30分、空襲を終えて立ち去る方向の水平線に着艦作業をする空母を大和見張り員が発見、これが目標の敵機動部隊だと考えた栗田中将は14時45分に「我1430地点モツ三ツ30度方向視界限度付近にヤキ1カの敵空母群らしきもの発着艦をなしつつあり」と打電している[343]。15時15分、大和が敵編隊を探知、30分に再度捉え15時50分より2群に分かれた敵艦載機の空襲を受ける。大和などが狙われるが損害は無かった[344]。

栗田艦隊のレイテ湾突入意思の喪失が何時起こったかは諸説ある。一般的に伝えられる話としては、最初に反転を進言したのは作戦参謀である大谷藤之助中佐であり、それを受けて先任参謀の山本祐二大佐が栗田中将に伝えた。栗田中将は自分ひとりで決定したと伊藤正徳に述べたが(詳しくは後述)[345]、小柳少将は参謀会議を開いて全員一致で決定したと戦略爆撃調査団に陳述している[346](一般的な決定経過は原勝洋『日米全調査 決戦戦艦大和の全貌』など多くの書籍に記されている。その議論の詳細は下記)。

小柳少将の戦略爆撃調査団に語った陳述によれば、反転した理由は下記の6点に纏められる。

- 志摩艦隊から西村艦隊の全滅を知らされたこと

- 栗田艦隊のレイテ湾接近が大幅に遅延したこと

- アメリカ空母から発信されたと思われる増援要請の電話傍受により2時間後に航空機が飛来すると予想されたこと

- 空母機にレイテ島の野戦基地に着陸するよう命じた電話の傍受により基地機との共同攻撃が予想されたこと

- 別の機動部隊が北方から接近すると考えられたこと

- レイテで戦闘を継続した場合、更に多量の燃料を消費すると予想されたこと

当時大和に通信士官として乗り組んでいた都竹卓郎によれば反転北上の頃に栗田艦隊など日本海軍でイメージされていたのは次のような態勢であった。

- 敵機動部隊は北、中央、南の3群に分かれている

- そのうち南方群が明け方栗田艦隊と交戦(77.4任務部隊のこと)

- 中央群は南方群救援のため南下を開始、昼過ぎから栗田艦隊に攻撃を加えている(第38.2任務部隊のこと)

- 北方群(中央群から分離)が、小沢艦隊に向かいつつある(第38.3および4任務部隊のこと)

という構図である。例えば偵察情報だけでも、呉に在泊していた第6艦隊旗艦筑紫丸には、空母を含む大部隊が9時0分、ヤキ1カに近い地点ヤンメ55を南下中との偵察情報が入り、11時37分に配下の潜水艦宛に打電している。ただし都竹はこの情報が大和に届いたか記憶していない。 また、駆逐艦は燃料が極度に不足していた(後述のように撤退時5隻を分離する)。また湾口のスルアン水道通過についても機雷堰が設けられていると推測されており、難題であった。

軍令部の状況判断

この時の軍令部の状況認識も第一遊撃部隊と同様であった。まず機動部隊本隊からのこの日の報告電文は軍令部にも未達が多くあり、この時点で届いていたのは0732番電の敵艦上機の触接を受けたというのと、1107番電の旗艦が大淀に替わったという報告との2通だけであった。しかし、これらはハルゼー機動部隊の誘致成功を示唆する内容ではなく[注釈 27]、そのため大本営でも機動部隊本隊の敵の北方誘致が成功したかどうかは全く判断できなかった[347]。また「スルアン島灯台の5度113浬」付近に0930時敵空母3、戦艦多数ありとの情報はこの時軍令部も把握しており、昨夜サンベルナルジノ海峡東方にいた敵機動部隊は南下したと考えていた[269]。そのため反転北上の報告を聞いた伊藤整一軍令部次長は即座に「それは却って危険だ」とコメントしたという。これらの状況判断により、第一遊撃部隊からレイテ湾突入を取りやめて反転北上をする旨の電報が届いたとき、軍令部も連合艦隊もこれに対する措置は何も執らなかった。現場指揮官が状況に応じて判断した措置を、遠く離れて状況を知らない司令部がそれに対して指示を与えることは現実問題として不可能だったからである。また上述のように機動部隊本隊が引き付けに成功していることを軍令部も連合艦隊も知らないので、彼らは第一遊撃部隊は単独でアメリカ軍全力を相手にしていると考えてすらいた[348]。

一方で栗田艦隊の攻撃から解放されたアメリカ軍のクリフトン・スプレイグは「栗田が反転を決めた理由は単純で、栗田は被害がこのままずっと続くかもしれないと恐れただけなのだ」と見なしていた[349]。その後第3集団も他の護衛空母群と共に特攻機の攻撃を受けた(後述)。他部隊も日本軍の迎撃に追われていたため、沈没艦の溺者救助には時間を要し27日まで待たなければならなかった。第3集団の戦死者は約1200人、負傷者は800人、飛行機の損失は100機であった。

アメリカ第3艦隊の追撃

9時20分頃、ハルゼー大将にキンケイド中将から二度目の高速戦艦・機動部隊派遣の要請と、栗田艦隊の兵力、オルデンドルフ艦隊の弾薬欠乏が知らされた。ハルゼー大将は第1群を送ったこと、第34任務部隊は北方の小沢機動部隊を追って前進中であることを返電し、その後9時55分に第2群に反転を命じ、10時15分に自ら率いる第34任務部隊も反転した。リーは当初20ノットでの航進を命じたが、高速の機動を繰り返していたため第34任務部隊は小型艦の燃料に支障をきたし、12時から12ノットに減速して給油を行なった。給油は15時22分に完了し、ハルゼー大将は第7戦艦戦隊の戦艦2隻(ニュージャージー、アイオワ)、第14巡洋艦戦隊の軽巡3隻、他駆逐艦8隻を抽出して第34任務部隊第5群を臨時に編成、アイオワに座乗するオスカー・ バッジャ少将を指揮官に命じ、リーの本隊はこの後詰という形になった[350]。

16時16分、サンベルナルジノ海峡に退避する栗田艦隊の上空を第6基地航空部隊の攻撃部隊約60機が通過する。サマール沖で栗田艦隊が会敵したアメリカ艦隊を攻撃するために出撃した部隊だったが、今作戦で始めてみる友軍編隊の雄姿に疲れきった艦隊将兵の生気が蘇ったという[351]。16時40分、約40機の艦載機の空襲を受ける。榛名に至近弾によって第一煙突近くで黒煙があがり、矢矧で火災が発生、駆逐艦早霜は被弾し長官の栗田中将は秋霜をつけてコロン湾への退避を命じる。またこの空襲の際友軍の九九式艦爆数機が友軍による敵艦隊への空襲と誤認し攻撃に参加、羽黒を攻撃してしまう。栗田中将は17時10分に基地航空隊に誤爆している旨の警告文を発した[352]。

サマール沖で大破し単艦で退避する熊野も正午前に瑞雲2機、天山艦攻1機の誤爆を受けている。同艦は翌26日早朝にもアメリカ空母ハンコック艦載機の空襲を受け煙突付近に爆弾を受け速力が2ノットまで低下する。しかし午後には退却してきた第二遊撃部隊から駆逐艦霞と重巡洋艦足柄が救援に駆け付け、応急修理で9ノットまで出せるようになり、夕刻には無事にコロン湾に到着した。

ハルゼー大将は16時1分に速力28ノットを命じ続いて夜戦準備を下令、26日1時に海峡に到達することを予告した。第2群には東方海上で待機し航空機による支援体制を整えた。これによってバッジャの第5群は撤退しつつある栗田艦隊を追ったものの、栗田艦隊は21時5分頃に海峡を通過しており、第34任務部隊第5群との時間差は3時間あった。

19時25分、栗田中将は連合艦隊司令長官よりGF機密第251647番電を受信、これは栗田艦隊の反転北上を追認するものだった[353]。20時07分には軍令部より軍令部機密第251715番電を受信、一連の戦闘経過が奏上され、陛下より満足である旨のお言葉を賜ったことを知らされている[354]。

21時35分、サンベルナルジノ海峡を通過した艦隊は26日8時35分、20数機のアメリカ艦載機の攻撃を受ける。この攻撃で大和に2発の直撃弾、能代は直撃弾1発、魚雷1発を受け航行不能となる。栗田中将はこのままコロン湾に戻って補給するのは危険と判断、9時15分、ブルネイへ帰還することを決断する。既にコロン湾に入港していた妙高と長波には緊急出港を命じ、2隻は27日11時に出港、29日にブルネイに入港した[355]。

10時30分、艦隊は20数機の敵機の空襲をうける。攻撃は航行不能の能代に集中し魚雷1本が命中、艦長の梶原希義大佐は11時5分に軍艦旗降下、総員退艦を指令。能代は11時13分に沈没した。この頃早霜の警戒をやめて主力を追従していた秋霜は能代の沈没点に到達、近くにいた駆逐艦浜波と共に生存者の救助に当たり早川第二水雷戦隊指令以下司令部要員、艦長ほか乗員を救助した[356]。