「諸葛亮」の版間の差分

m Bot作業依頼: 郝姓の各人物記事等の改名に伴うリンク修正依頼 (郝昭) - log |

m Bot作業依頼: 門構え記事の改名に伴うリンク修正依頼 (雍闓) - log |

||

| 93行目: | 93行目: | ||

諸葛亮は孫権が劉備の死を聞けばおそらく異心を抱くだろうと深く心配していたが、[[鄧芝]]を派遣して孫権との友好関係を整え、孫権は魏との関係を絶ち、蜀と同盟し、[[張温]]を派遣して返礼させた。さらに、魏に対する[[北伐 (諸葛亮)|北伐]]を企図する。魏は、諸葛亮が実権を握ったのを見て、[[華キン|華歆]]・[[王朗]]・[[陳羣]]・許芝、同族の諸葛璋ら高官が相次いで降伏勧告の手紙を送りつけたが、諸葛亮は返事を出さず後に「正議」を発表し彼らを批判した。 |

諸葛亮は孫権が劉備の死を聞けばおそらく異心を抱くだろうと深く心配していたが、[[鄧芝]]を派遣して孫権との友好関係を整え、孫権は魏との関係を絶ち、蜀と同盟し、[[張温]]を派遣して返礼させた。さらに、魏に対する[[北伐 (諸葛亮)|北伐]]を企図する。魏は、諸葛亮が実権を握ったのを見て、[[華キン|華歆]]・[[王朗]]・[[陳羣]]・許芝、同族の諸葛璋ら高官が相次いで降伏勧告の手紙を送りつけたが、諸葛亮は返事を出さず後に「正議」を発表し彼らを批判した。 |

||

劉備の没後、益州南部で[[ |

劉備の没後、益州南部で[[雍闓]]・[[高定]]らが反乱を起こしていたが、諸葛亮は[[建興 (蜀)|建興]]3年([[225年]])に益州南部四郡をことごとく平定した。この地方の異民族に漢代を通じて始めて税を課す事に成功し財物を軍事に充て、蜀の財政は大い潤った。この時、'''七縦七擒'''の故事があったといわれるが、本伝には見えない(詳しくは[[孟獲]]の項を参照)。 |

||

=== 北伐 === |

=== 北伐 === |

||

2020年8月13日 (木) 06:32時点における版

| 諸葛亮 | |

|---|---|

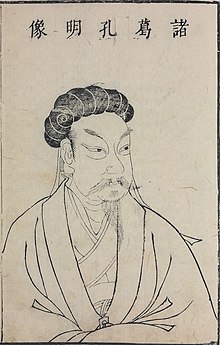

明の時代の三才図会の諸葛亮の絵 | |

| 蜀漢 丞相・録尚書事・益州牧 | |

| 出生 |

光和4年(181年) 不詳 |

| 死去 |

建興12年(234年) 五丈原 |

| 拼音 | Zhūgě Liàng |

| 字 | 孔明 |

| 諡号 | 忠武侯 |

| 別名 | 伏龍、臥龍(渾名) |

| 主君 | 劉備 → 劉禅 |

| 諸葛 亮 | |

|---|---|

| 各種表記 | |

| 繁体字: | 諸葛 亮 |

| 簡体字: | 诸葛 亮 |

| 拼音: | Zhūgĕ Liàng |

| ラテン字: | Chuko Liang |

| 和名表記: | しょかつ りょう |

| 発音転記: | ジューガー・リァン |

| 英語名: | Zhuge Liang |

諸葛 亮(しょかつ りょう、拼音: ジューガー リァン、181年 - 234年)は、中国後漢末期から三国時代の蜀漢の政治家・軍師。字は

司隷校尉諸葛豊の子孫。泰山郡丞諸葛珪の子。諡は

妻は黄夫人。子は蜀漢に仕え綿竹で戦死した諸葛瞻。孫には同じく蜀漢に仕え父と共に綿竹で戦死した諸葛尚や、西晋の江州刺史になった諸葛京がいる。親族として叔父の豫章太守諸葛玄、同母兄で呉に仕えた諸葛瑾とその息子の諸葛恪、同母弟で同じく蜀漢に仕えた諸葛均などが知られる。一族には、魏に仕えた諸葛誕などがいる。

略伝

書生時代

徐州琅邪郡陽都県(現在の山東省臨沂市沂南県)が本貫だが、出生地は不明。身長は8尺(後漢の頃の1尺は23cmで8尺は184cm、魏・西晋の頃の1尺は24.1cmで8尺は192.8cmになる)。その祖先は前漢元帝の時の司隷校尉の諸葛豊。父の諸葛珪は泰山郡の丞(郡の副長官)を務めた人物であるが、諸葛亮が幼い時に死去している。年の離れた兄には呉に仕えた諸葛瑾(異母兄説がある)、弟には同じく蜀漢に仕えた諸葛均、他に妹がいる。

まだ幼い頃、徐州から弟の諸葛均と共に叔父の諸葛玄に連れられ南方へ移住する。この時の行き先について『三国志』本伝では、叔父の諸葛玄は袁術の命令を受けて豫章太守に任命されるが、後漢の朝廷からは朱皓が豫章太守として派遣され、その後劉表の元に身を寄せたとなっている。これに対して裴松之注に引く『献帝春秋』では、朝廷が任命した豫章太守の周術が病死したので劉表が代わりに諸葛玄を任命したが、朝廷からは朱皓が送り込まれ、朱皓は劉繇の力を借りて諸葛玄を追い出し、諸葛玄は逃れたが建安2年(197年)に民衆の反乱に遭って殺され、首を劉繇に送られたとなっている。

その後、諸葛亮は荊州で弟と共に晴耕雨読の生活に入り、好んで「梁父吟」を歌っていたという。この時期には自らを管仲・楽毅に比していたが、当時の人間でこれを認める者はほとんどおらず、親友の崔州平(太尉・崔烈の子、崔均の弟)や徐庶だけがそれを認めていたという。この時期の他の学友に石韜や孟建がいる。また、この時期に地元の名士・黄承彦の娘を娶ったようである。これは裴松之注に引く『襄陽記』に見える話で、黄承彦は「私の娘は色が黒くて醜いが、才能は君に娶わせるに足る」と言い、諸葛亮はこれを受け入れた。周囲ではこれを笑って「孔明の嫁選びを真似てはいけない」と囃し立てたという。これ以降、不器量の娘を進んで選ぶことを「孔明の嫁選び」と呼ぶようになった。

妻の父の黄承彦の妻は襄陽の豪族蔡瑁の長姉であり、蔡瑁の次姉は劉表の妻であるため、蔡瑁・劉表は義理の叔父に当たる。また、諸葛亮の長姉は房陵太守蒯祺の妻[1]、次姉は龐徳公の息子の妻であり、龐徳公の甥の龐統も親戚である。

三顧の礼

この頃華北では、建安5年(200年)に曹操が袁紹を打ち破って覇権を手中にし、南進の機会を窺っていた。劉備は袁紹の陣営を離れて劉表を頼り、荊州北部の新野(現在の河南省南陽市新野県)に居城を貰っていた。

諸葛亮は晴耕雨読の毎日を送っていたが、友人の徐庶が劉備の下に出入りして、諸葛亮のことを劉備に話した。人材を求める劉備は徐庶に諸葛亮を連れてきてくれるように頼んだが、徐庶は「諸葛亮は私が呼んだくらいで来るような人物ではない」と言ったため、劉備は3度諸葛亮の家に足を運び、やっと迎えることができた。これが有名な「三顧の礼」である。裴松之の注によると、『襄陽記』には、劉備が人物鑑定家として有名な司馬徽を訪ね、司馬徽は「時勢を識るは俊傑にあり」として「伏竜」と「鳳雛」、すなわち諸葛亮と龐統とを薦めたという話が載る。また『魏略』には、諸葛亮の方から劉備を訪ねたという話が載っていたという。その後に裴松之自身の案語として、「「出師表」には明らかに劉備が諸葛亮を訪ねたと書いてある。それなのにこんな異説を立てるとは、実に訳の分らぬ話である」とある。この時、諸葛亮は劉備に対していわゆる「天下三分の計」を披露し、曹操・孫権と当たることを避けてまず荊州・益州を領有し、その後に天下を争うべきだと勧めた。これを聞いた劉備は諸葛亮の見識に惚れ込み、諸葛亮は劉備に仕えることを承諾した。これを孔明の出廬と呼ぶ。

赤壁の戦い

建安13年(208年)、劉表陣営では次男の劉琮が後継となることがほとんど決定的となり、長男の劉琦は命すら危ぶまれていた。劉琦は自らの命を救う策を諸葛亮に聞こうとしていたが、諸葛亮の方では劉表一家の内輪もめに劉備共々巻き込まれることを恐れて、これに近寄らなかった。そこで劉琦は一計を案じて高楼の上に諸葛亮を連れ出し、登った後ではしごを取り外して、諸葛亮に助言を求めた。

観念した諸葛亮は春秋時代の晋の文公の故事を引いて、劉琦に外に出て身の安全を図るよう薦めた。劉琦はこれに従い、その頃ちょうど太守の黄祖が孫権に殺されたため空いていた江夏(現在の湖北省東部)へ赴任する事にした。劉琦の兵力は後に劉備たちが曹操に追い散らされたときに貴重な援軍となった。

同年、劉表が死去。その後を予定通り劉琮が継ぐ。諸葛亮は劉備に荊州を取れば曹操に対抗できるとすすめたが、劉備はこれに難色を示す。まもなく曹操が南下を開始すると、劉琮はすぐさま降伏した。劉備は曹操の軍に追いつかれながらも、手勢を連れて夏口へ逃れた(長坂の戦い)。

孫権陣営は情勢観察のため、劉表の二人の息子への弔問を名目に魯粛を派遣してきていた。諸葛亮は魯粛と共に孫権の下へ行き、曹操との交戦と劉備陣営との同盟を説き、これに成功した。この際、孫権から「劉備殿はどうしてあくまでも曹操に仕えないのか」と問われ、諸葛亮は「田横は斉の壮士に過ぎなかったのに、なおも義を守って屈辱を受けませんでした。まして我が主・劉玄徳は王室の後裔であり、その英才は世に卓絶しております。多くの士が敬慕するのは、まるで水が海に注ぎこむのと同じです。もし事が成就しなかったならば、それはつまりは天命なのです。何故曹操の下につく事などできましょうか」[注釈 1]と答えた。その後、劉備・孫権の連合軍は曹操軍と長江流域で対決し、勝利した(赤壁の戦い)。

入蜀

戦後、劉備たちは荊州南部の4郡を占領した。諸葛亮は軍師中郎将に任命され、4郡の内の3郡の統治に当たり、ここからの税収を軍事に当てた。この頃、諸葛亮と並び称された龐統が劉備陣営に加わった。

建安16年(211年)、益州の劉璋より、五斗米道の張魯から国を守って欲しいとの要請が来た。しかし、その使者の法正は張松と謀って、益州の支配を頼りない劉璋から劉備の手に渡す事を目論んでいた。劉備は初めこれを渋ったが、龐統の強い勧めもあり、益州を奪う決心をした。劉備は龐統・黄忠・法正らを連れて益州を攻撃した。諸葛亮は張飛・趙雲・劉封らとともに長江を遡上し、手分けして郡県を平定し諸葛亮らは戦うところすべてで勝利した(『三国志』劉封伝)。郡県の平定を終えると劉備と合流し共に成都を包囲した(劉備の入蜀)。

建安19年(214年)に益州が平定されると、諸葛亮は軍師将軍・署左将軍府事となる。劉備が外征に出る際には常に成都を守り、兵站を支えた。また法正・劉巴・李厳・伊籍とともに蜀の法律である蜀科を制定した。

夷陵の戦い

その後、劉備は曹操に勝利し漢中を領有したが、荊州が孫権に奪われ、荊州の留守をしていた関羽が捕らえられ、斬殺された。

劉備の養子の劉封が孟達・申儀の裏切りにより曹操軍に敗走して成都に戻ってくると、劉備は劉封が関羽の援軍に行かなかった事と、孟達の軍楽隊を没収した事を責めた。諸葛亮は劉封の剛勇さは劉備の死後に制御し難くなるだろうという理由から、この際に劉封を除くように進言した。劉備はその提案に従い、劉封を自殺させた。

建安25年(220年)には曹操が死去した。翌年、劉備は成都で漢帝を称して、即位して蜀漢を建て、諸葛亮は丞相・録尚書事となった。その子の曹丕が遂に後漢の献帝より禅譲を受けて、魏王朝を建てた。

劉備が呉へ進軍を計画し、この戦いの準備段階で張飛が部下に殺されるという事件が起こり、諸葛亮は張飛が就いていた司隷校尉を兼務する。この戦いは最初は順調に行き、途中孫権は和睦を行おうとしたが、劉備はそれを聞かず、陸遜の作戦にはまり大敗に終わった(夷陵の戦い)。この戦いの後、諸葛亮は「法孝直が生きていれば、主上(劉備)を抑えて東征させたりはしなかっただろう。例え東征したとしても、このような危機にはならなかっただろうに」と嘆いた(法正は建安25年(220年)に死去している)。

劉備は失意から病気が重くなり、逃げ込んだ白帝城で章武3年(223年)に崩御する。崩御にあたり劉備は諸葛亮に対して「そなたの才能は曹丕の10倍ある。きっと国を安定させて、最終的に大事を果たすだろう。もし我が子(劉禅)が補佐するに足りる人物であれば補佐して欲しい。もし我が子に才能がなければ迷わずそなたが国を治めてくれ」と言った。これに対し、諸葛亮は、涙を流して、「私は思い切って手足となって働きます」と答え、あくまでも劉禅を補佐する姿勢を取った。此の時「託孤の臣」には李厳も指名されている。

また、劉備は死に際して諸葛亮に向かい、「馬謖は言葉だけで実力が伴わないから重要な仕事を任せてはいけない。そなたはその事を忘れずにな」と言い残した[2]。

益州南部の平定

劉禅が帝位に即くと、諸葛亮は武郷侯・開府治事・益州刺史になり、政治の全権を担った。

諸葛亮は孫権が劉備の死を聞けばおそらく異心を抱くだろうと深く心配していたが、鄧芝を派遣して孫権との友好関係を整え、孫権は魏との関係を絶ち、蜀と同盟し、張温を派遣して返礼させた。さらに、魏に対する北伐を企図する。魏は、諸葛亮が実権を握ったのを見て、華歆・王朗・陳羣・許芝、同族の諸葛璋ら高官が相次いで降伏勧告の手紙を送りつけたが、諸葛亮は返事を出さず後に「正議」を発表し彼らを批判した。

劉備の没後、益州南部で雍闓・高定らが反乱を起こしていたが、諸葛亮は建興3年(225年)に益州南部四郡をことごとく平定した。この地方の異民族に漢代を通じて始めて税を課す事に成功し財物を軍事に充て、蜀の財政は大い潤った。この時、七縦七擒の故事があったといわれるが、本伝には見えない(詳しくは孟獲の項を参照)。

北伐

建興5年(227年)、諸葛亮は北伐を決行する。北伐にあたり上奏した「出師表」は名文として有名であり、「これを読んで泣かない者は不忠の人に違いない」(『文章軌範』の評語)と称賛された。同年に待望の実子、諸葛瞻を儲けた。

魏を攻める前年、諸葛亮は、以前魏へ降伏した新城太守の孟達を再び蜀陣営に引き込もうとした。孟達は魏に降った後、曹丕に重用されていたが、建興4年(226年)の曹丕の死後は立場を失い、危うい状況にあった。諸葛亮はこれを知ると孟達に手紙を送り、孟達の方も返書を出した。さらに申儀の讒言や司馬懿の疑惑を恐れた孟達は、魏に反乱を起こそうとした。しかし孟達は司馬懿の急襲を受けて討ち取られた[3]。

建興6年(228年)春、諸葛亮は漢中より魏へ侵攻した。魏延は、自らが別働隊の兵1万を率い、諸葛亮の本隊と潼関で合流する作戦を提案したが、諸葛亮はこれを許可しなかった[4]。魏延はその後も北伐の度にこの作戦を提案するが、いずれも諸葛亮により退けられている。

諸葛亮は宿将の趙雲をおとりに使って、郿を攻撃すると宣伝し、曹真がそちらに向かった隙を突いて、魏の西方の領地に進軍した。この動きに南安・天水・安定の3郡(いずれも現在の甘粛省に属する)は蜀に寝返り関中、魏の朝廷は恐慌した。さらに隴西まで進出したが隴西太守の游楚は抵抗するとここではすぐに軍を引いた。これに対して魏の明帝曹叡は張郃を派遣したが、諸葛亮は戦略上の要地である街亭の守備に、かねてから才能を評価していた馬謖を任命していた[注釈 2]。しかし馬謖は諸葛亮の指示に背き行動は妥当性を欠いていた。配下の王平の諫言も無視して山上に布陣し、張郃により山の下を包囲され、水の供給源を断たれて敗北した。趙雲も曹真に敗北し、曹真と張郃は3郡奪回へ進軍した。進路の確保に失敗した蜀軍は、全軍撤退を余儀なくされた(街亭の戦い)。撤退時に諸葛亮は西県を制圧して1000余家を蜀に移住させた。

撤退後、諸葛亮は馬謖らを処刑したほか(「泣いて馬謖を斬る」の語源)、趙雲を降格し、また馬謖の逃亡を黙認した向朗を免職にした。自らも位を3階級下げて右将軍になったが、引き続き丞相の職務を執行した。

同年冬、諸葛亮は再び北伐を決行し、その際「後出師表」を上奏したとされるが[5]、偽作説が有力である。2度目の北伐では陳倉城を攻囲したが、曹真が侵攻路を想定して城の強化を行わせていた事や、守将の郝昭の奮戦により、20日余りの包囲した後、食糧不足により撤退した。撤退時に追撃してきた魏将王双を破り討ち取っている(陳倉の戦い)。

建興7年(229年)春、第3次の北伐を決行し、武将の陳式に武都・陰平の両郡を攻撃させた。雍州刺史の郭淮が救援に向かうが、諸葛亮が退路を断つ動きを見せると撤退したため、陳式は無事に武都・陰平の2郡を平定した。この功績により、再び丞相の地位に復帰した。

建興8年(230年、魏の曹真らが漢中に攻め寄せるも大雨によって魏軍の進軍が滞った事もありこれを撃退する(子午の役)と、これに乗じた諸葛亮は西に軍を進め魏延、呉懿を羌中へ向かわせ、陽谿で魏の費耀・郭淮を大いに打ち破った。

建興9年(231年)春2月、諸葛亮ら蜀軍は第4次の北伐を行い、魏の祁山を包囲すると別働隊を北方に派遣したが、張郃ら魏軍が略陽まで進軍してくると、祁山まで後退した。司馬懿が指揮を執る魏軍は祁山を開放するために、司馬懿が諸葛亮の軍を、張郃が王平の軍を攻撃したが、撃退された。蜀軍は局地的に勝利したものの長雨が続き悪天候の食糧輸送を嫌った李厳が撤退を進言したため軍を引いた。撤退時に、司馬懿に追撃を命じられた張郃を伏兵を用いて射殺している[注釈 3]。 食糧輸送を監督していた李平(李厳から改名)は、糧秣の不足を伝えて諸葛亮を呼び戻させる一方、軍が帰還すると「食料は足りているのになぜ退却したのだろうか」と驚いたふりをして責任転嫁をはかろうとした。しかし諸葛亮は出征前後の手紙を提出して李平の矛盾をただしたため、李平は自分の罪を明らかにした。そこで彼を庶民に落として流罪にした。

建興12年(234年)春2月、第5次の最後の北伐を行った。諸葛亮は屯田を行い、持久戦の構えをとって五丈原で司馬懿と長期に渡って対陣した。しかし、同時に出撃した呉軍は荊州および合肥方面の戦いで魏軍に敗れ、司馬懿も防御に徹し諸葛亮の挑発に乗らなかった。諸葛亮は病に倒れ、秋8月(『三国志演義』では8月23日)、陣中に没した(五丈原の戦い)。享年54。

死後

諸葛亮の死後、蜀軍は退却した。この時、司馬懿は追撃を仕掛けたが蜀軍が反攻の構えを見せるとすぐに撤退した。この事から当地の民衆は死せる諸葛、生ける仲達を走らすと言い合った。魏延は楊儀の指揮下に入る事を拒否して争いを起こしたが、結局楊儀に殺された。蜀軍が撤退した後、司馬懿はその陣地の跡を検分し、「彼こそ天下の奇才だ」と驚嘆した。

諸葛亮は自身の遺言により漢中の定軍山に葬られた。墳墓は山の地形を利用し作り、棺を入れるだけの小規模なもので、遺体も着用していた衣服を着せたままで、副葬品は一切入れないという質素なものであった。

諸葛亮が死去したとの報を聞いた李厳(李平)は、「もうこれで(官職に)復帰できる望みは無くなった」と嘆き、程なく病を得て死去した。同様に、僻地へ追放されていた廖立も、彼の死を知るや、「私は結局蛮民になってしまうだろう」と嘆き涙を流した。

諸葛亮の死の直後、各地で霊廟を建立したいという願いが出たが、朝廷は礼の制度に背くとして許可しなかった。また後に成都に諸葛亮の廟を建立すべきだとの意見も提出されたが、劉禅はこれを許可しなかった。しかし、民衆や異民族は季節の祭りを口実に、諸葛亮を路上で勝手に祀る事があとを断たなかった。結局、習隆・向充の上奏を受け、景耀6年(263年)に成都ではなく沔陽に廟が建立された[6]。

魏の鍾会は蜀に侵攻した際、諸葛亮の墓の祭祀を行わせた。

評価

陳寿の評

『三国志』の撰者の陳寿の評では「時代にあった政策を行い、公正な政治を行った。どのように小さい善でも賞せざるはなく、どのように小さい悪でも罰せざるはなかった。多くの事柄に精通し、建前と事実が一致するか調べ、嘘偽りは歯牙にもかけなかった。みな諸葛亮を畏れつつも愛した。賞罰は明らかで公平であった。その政治の才能は管仲・蕭何に匹敵する」と最大限の評価を与えている。

しかし、その一方で「毎年のように軍隊を動かしたのに(魏への北伐が)あまり成功しなかったのは、応変の将略(臨機応変な軍略)が得意ではなかったからだろうか」とも書いており、政治家として有能であったと評しつつ、軍人としての評価については慨嘆するに留まり、やや言葉を濁した形になっている。

また、『三国志』に収録されている「諸葛氏集目録」で陳寿らは「諸葛亮の才能は軍隊の統治には優れていたが、奇策はそれほど得意でなかった。諸葛亮の才は興業を成した管仲・蕭何に匹敵した。では敵のほうが兵数が多く、(管蕭の同僚である)王子城父、韓信のような名将もいなかった為、北伐は成功しなかったであろうか?(そうではない)。魏に対する北伐が成功しなかったのは天命であり、人智が及ぶところではなかったのだ」と評している[7]。

諸葛亮が奇策を用いなかったことについては、「古来より兵を出して奇計を使わず危険を冒さず成功した者などいない。諸葛孔明の用兵は奇計を使えなかった所に欠点がある。…孔明に功を挙げられないのは、そもそも予想がつくことであり、仲達を必要とすることもない」(王志堅『読史商語』)など批判する意見もある一方で、

- 「蜀がもともと弱国で危ういことを知っていたから、慎重堅持して国を鎮めたのだ」(傅玄『傅子』)

- 「主君が暗愚で敵国が強大であるので(魏を一気に滅ぼす)計画を変更して蜀を保持しようとしたまでのことだ」(王夫之『読通鑑論』)

- 「諸葛公はリスクが大きい計略だから用いなかったのではない。大義を標榜した出兵だったから策謀や詭計を用いなかったのだ」(洪邁『容斎随筆』)

など様々に擁護する意見もあり、にぎやかに議論が行われた。

唐代にいたると唐以前の中国史を代表する名将武廟十哲として太公望と共に合祀された。

陳寿の評について「彼の父が諸葛亮によって処罰されたため、評価を厳しくしたのだ」という説が『晋書』陳寿伝にある(詳しくは陳寿#陳寿への非難の項を参照)[8]。

その他の評価

前述のほか、後世に至るまでの評を挙げる。

- 李厳:諸葛亮に手紙を出し、九錫を受け王となるよう勧めたことがあった。それは劉禅から帝位を奪うことに繋がる行為である。そのため「魏を滅亡させ、あなた方と一緒に昇進するならば、九どころか十の恩典でも受ける所存です」と李厳の申出を拒絶した『諸葛亮集』

- 司馬懿:諸葛亮の没後陣形跡を眺めながら「天下の奇才なり」と永らく戦った敵でありながら、その軍才を敬意を込めて賞賛している。また諸葛亮に手紙を出し「黄権(魏に降伏した蜀漢の将軍)は快男児です。彼はいつも、あなたのことを賛美し話題にしています」と述べた。

- 李邈:諸葛亮の死後、劉禅に上表して「(諸葛)亮は強兵を身辺に置き、狼のように狡猾で、虎のように(叛逆の)機会を窺っていました。強大な臣下を辺境におくのは危険であり(『春秋左氏伝』より)、臣はいつも危惧していました。今亮が没したのは、皇室は安泰を得られ、西戎(西方の非漢民族)は安息を得られたのですから、万民が慶祝すべきと存じます」と主張した。劉禅は怒り、李邈を誅殺した。(『華陽国志』)

- 蒋琬は楊敏に「前任者(諸葛亮)に及ばない」と謗られた際に、「事実私は前任者に及ばない」と語った。費禕は姜維に「我々は丞相(諸葛亮)に遥かに及ばない。丞相でさえ中原を平定できなかったのだ。我らなどでは問題外だ。功業樹立は能力のある者の到来を待とう」と語り、それぞれ諸葛亮を賞賛している。

- 張儼:「いにしえの管仲、晏嬰といえども、どうして彼以上でありえようか」(黙記)

- 西晋の司馬炎は「(諸葛亮を)自分の補佐にしていれば今日の苦労はなかったであろう」と宰相としての諸葛亮を賞賛している(諸葛亮伝・裴注所引『漢晋春秋』)。

- 袁準:「諸葛亮は基本を守る人間で、状況の変化に対応するのは得意ではなかった。だから不得手な面(状況の変化に対応する事)で無理をしなかったのである。不得手な点を知って無理をしない事こそ賢者の偉大なところである」[注釈 4](裴注所引『袁子』)

- 傅玄:諸葛亮は誠に当代の異才であり、国を治めるのに分別があり、軍を御するのに法があり、功を積み興業をなし、その機を得ることに余力を残さずついやした。蜀が弱国で危ういことを知り、慎重堅持して国を鎮めた(『傅子』)。

- 東晋の武将桓温が347年に蜀の成漢を滅ぼし入蜀を果たした際、諸葛亮が生きていた時に小吏を務めていたという百歳を超える老人に対し、桓温が「諸葛丞相は、今で言えば誰と比べられるか?」と問うた所、「諸葛丞相が存命中の時はそれほど特別なお方のようには見えませんでした。しかし諸葛丞相がお亡くなりになられてからは、あの人のような人はもういらっしゃらないように思います」と答えたという(『説郛』に収める殷芸『小説』)。なお、桓温は簡文帝臨終の際に禅譲を考えていたことから、簡文帝に「諸葛亮や王導のように皇太子(孝武帝)を補佐してほしい」と遺詔された。その結果、桓温の野望は潰えた。

- 常璩:諸葛亮は英覇之能を持ち、政・理民を脩めて、その武威を外に振るった(「華陽国志」)。

- 東晋の習鑿歯は、かつて劉備が「馬謖に重事を任せてはならない」といましめていながら、諸葛亮が北伐に際し馬謖を将に起用して大敗し、彼を処刑してしまったことを踏まえて、「人を見る目という点で大失敗を犯し、聡明な君主のいましめに背くことになり、人を裁く上で的を外し、有益な人物を殺すこととなった」とし、「中国を併呑できなかったのも当然のことではなかろうか」と厳しく断じている。しかしその一方李厳や廖立を廃しながらも、その二人に恨みがましい言葉どころかその死を嘆かせた事をあげ、「諸葛亮の刑罰の行使がよく的を射ていたといってよく、秦・漢以来絶えて無かったことである」と法の厳正さを賞賛している。

- 巴蜀では死後も永くその統治を慕い、懐かしんだ。死後、廟の建立を求める声が各地から挙がり、特別に議して沔陽に立てられた(習鑿歯『襄陽記』)。

- 孫盛:諸葛亮の名声、謀略は、外敵を征圧するのに十分であり、故に異同の心無く振舞うことができたのである(「諸葛亮伝裴注」)。

- 裴松之:「諸葛亮が魏に仕えて能力を発揮していたら、陳羣や司馬懿でも対抗できなかっただろう。あえて魏に臣従しなかったのは皇族の英傑を補佐し漢の復興を果たすことを自己の責務としたからである」

- 崔浩:「曹氏と天下を争う事あたわず、荊州を委棄し退きて巴蜀に入り、劉璋を誘奪し、孫氏を偽連し、守るも崎嶇の地に窮し、辺夷の間に僭号す。此の策の下なるは、趙他を以て偶と為すべきにして、以て管蕭の亜匹と為すは、また過ぎたるにあらずや」と極めて辛口の評を述べている(『魏書』毛脩之伝)。

- 李暠:「諸葛亮の訓励・応璩の奏諌を覧るに、其の終始を尋ぬれば周孔の教尽く中に在り」(『晋書』涼武昭王伝)

- 劉義慶:諸葛誕が仕官した時「蜀漢は其の竜(諸葛亮)を得、呉は其の虎(諸葛瑾)を得、魏は其の狗(諸葛誕)を得たり」といわれた。また東晋の王徽之(王羲之の五男)は、北府(徐州刺史)を拝命した郗愔の家に来て、「応変将略は、その長ずるところにあらず」と何度も言った。郗愔の次男は怒ったが、長男は「これは陳寿の諸葛亮評だ。何の文句があろうか」と言った(世説新語)。

- 西魏の宇文泰は幕下の名将劉道徳を我が孔明と評し、その名を劉亮と改めさせた(「周書巻十七列伝第九」)。

- 杜甫:「伊尹や呂尚に伯仲し、天下がその指揮に服したならば蕭何や曹参も問題にならなかっただろう」(「詠懐古跡」)

- 蘇軾:「強大な曹操に対して、自らの内の忠信の心のみをもって対抗した」(『東坡全集』前集巻43「諸葛亮論」)

- 劉璋が支配していた益州を奪ったことに関しては、蘇軾は「劉璋を騙し討ちにし、荊州に連れ去った事で天下の声望を失った。これでは曹操と変わる所が無い。劉備と曹操では才能・兵力・領土に大きな差があり、忠信の心のみが勝っていた。(劉璋を騙し討ちにして)これを失ってから北伐の大義と唱えても上手く行くはずが無い」と述べている(前掲「諸葛亮論」)。これに対し、明代の学者・王世貞は、劉璋を討つ事を劉備に勧めたのは諸葛亮ではなく龐統・法正である事、また劉焉は漢朝からの独立を企図した叛臣とみるべき存在であり、子たる劉璋を討つ事は正当化される事などを理由として反論している(『読書後』巻2「書蘇子瞻諸葛亮論後」)。

- 唐代の文人の孫樵は「武侯(孔明)が死んでほとんど500年になろうとしているが、今に至るまで梁漢(蜀)の民はその事績を歌にうたい、廟に祭る者あるが如し。その民に愛されることかくの如く久しい」と『刻武侯碑陰』に書く。

- 朱熹:「孟子以降の人物としては張良と諸葛亮がいるのみである」(『朱子語類』巻163・歴代3)

- 平田篤胤:「孔子以後は孔明がいるだけだ」

- 中国文学翻訳家の土屋文子は、「文化大革命が終了した後の1980年代前半は、中国の史学研究がいわゆる儒教闘争史の頚木から解放され、著しく活性化した時期であった」「諸葛亮個人に関するものに限ってみても、1980年から1985年までの5年間に全国でおよそ150篇にものぼる論文が発表されているが、これは文革以前の17年間における累計の約3倍に相当する数字である」。このことから、これを「『諸葛亮研究史における繁栄と収穫の時期』であったといってよいだろう」とし、「80年代に入って発表された論文の中には、これまでは諸葛亮の功績として評価されてきた事項に、新たな疑問と批判を投げかける、いわば諸葛亮否定論といった風潮が生じている」と指摘し、こうした論文に対して「こうした批判的風潮は、何もいたずらに諸葛亮をおとしめるために起こったものではなく、論者たちはこのような過激な手法を手がかりとして、諸葛亮に対する従来の一方的な賛美から脱却し、新たなアプローチを試みているのである」との見解を提示している[9]。

- 木戸孝允:楠木正成や諸葛亮のような有能な人材を登用すべきだ。

- 北宋の神宗は王安石に対し「唐の太宗は魏徴を用い、劉備は諸葛亮を用いることによりさまざまな政策を実施することができた。この二人はまことに不世出の政治家である。」と述べた。

- 清の康熙帝は劉備、劉禅に対する献身について「臣下たる者の中で、諸葛亮だけがこのようなことを成しえた。」と述べた。

- 清の雍正帝は孔子廟に諸葛亮を加え、孔子の侍神として祀ることを定めた。

- 隋における第一の儒者王通は「諸葛亮が死ななければ、さらに礼楽(礼節と音楽のこと、儒教の根本的規範)は興隆したであろう」と述べた。

- 竹林の七賢の一人嵆康は「徐庶は母親のために劉備のもとを離れたが、諸葛亮はこれを止めなかった。これこそ真の友情である」と述べた。

- 賈詡は曹丕に対し「劉備は優れた手腕を持ち、諸葛亮は善く国を治めています」と述べ性急に蜀を攻めるのは得策でないと説いた。

- 西晋の張輔は「名士優劣論」を著わし「孔明は殷の伊尹、周の太公望呂尚にこそ比すべき人物である」と述べた。

- 唐の宰相裴度は「君に仕える節度、国を開く才能、立身の方法、人を治める技術、この四条件を全てそなえ実践したのは孔明その人である」と称賛した。

- 北宋の司馬光:諸葛亮が丞相の時、恩赦を惜しんで簡単には出さないと指摘された。それに対し「世を治めるには優れた徳で治めるのであり、小さな恩恵で治めるのではない」と答えた。(「資治通鑑」)

『三国志平話』中の諸葛亮

宋代には『説三分』とよばれる三国時代を題材にした講談が民衆の間で人気を博した。講談の台本として元代に作成されたのが『三国志平話』である。その中で諸葛亮は豆を撒いて兵を作り、風を起こして雨を降らせるなど神仙として描かれている。また諸葛亮は農民出身とされた。

『三国志演義』中の諸葛亮

小説『三国志演義』の中で、その名前を字で記載されているのは玄徳(劉備)と孔明(諸葛亮)のみである(このほか関羽も字の「雲長」や「関公」などと呼ばれて「関羽」と記されることはない)。

『初学記』巻二十五に引く『語林』では、諸葛亮が白い輿に乗り、葛巾をかぶり羽扇を手に軍を指揮したと描写されているが、『三国志演義』ではさらにイメージがふくらまされ、綸巾を戴き羽扇を手にして四輪車に乗り、鬼神や天候をも操り、敵の意図を全て事前に察知し、天文をもって人の生き死にを知る事が出来るといったほぼ完璧な人物として描写されている。この描写については批判もあり、魯迅などは「人物描写に至ってはすこぶる欠点がある。劉備を温厚な人格者として表現しようとしてむしろ偽善者じみているし、諸葛亮を知恵者として表現しようとしてむしろ化け物じみてしまっている」と述べている。

諸葛亮の事跡に関して、『三国志』と『演義』との主な相違点を挙げる。

- 『演義』では曹操が南下をもくろみ、夏侯惇に10万の兵を付けて派遣するが、諸葛亮の作戦でこれに大勝した、またこの時に関羽と張飛が諸葛亮に対し反抗したが、孫武の策を使い従わせた、となっているが、実際にはこの戦いは諸葛亮が劉備軍に参加する前の話である。

- 赤壁の戦いに於いて、前述の通り諸葛亮はあまり目立った事はしていないが、『演義』に於いては重要な役割を演じている。

- 非戦論を主張する張昭ら呉の重臣達と論戦し全て言い負かし沈黙させる。

- 非戦論に傾いていた孫権・周瑜を説得して交戦に向かわせる(『三国志』に徴すれば、周瑜は最初から抗戦を主張していた、田横の最後を例に挙げ孫権を説得している)。

- 戦いが始まってから周瑜は諸葛亮の才能を恐れるようになり、諸葛亮に対して10日で矢10万本を手に入れろと言う無理難題を突きつけて殺そうとしたが、諸葛亮は霧の出た夜に曹操軍に夜襲を仕掛け、曹操軍が放った矢を鹵獲して帰った(裴松之注に見られる孫権の逸話を利用したものと言われる)。

- 曹操軍を火攻めにすると決まったものの北西の風しか吹かず、このままでは火を点けてもその火が自分達に返ってくる事がわかり、周瑜は悩んでいた。そこで諸葛亮は壇を築いて祈祷し、東南の風を吹かせ、曹操軍を焼き討ちにしたことになっている。

- 赤壁の戦いでの敗戦後、曹操の敗軍を旧恩により見逃した関羽を軍律に照らし斬ろうとするも、劉備のとりなしで免じる。関羽が曹操を見逃すことを知っていたが、規律の厳しさと公平さを知らしめるべく意図的に行ったとされる。

- 赤壁以後の荊州争奪戦に於いて、周瑜は曹操の残党軍を攻めてこれを打ち破るが、諸葛亮はこの隙を突いて曹操軍の城を占領し、諸葛亮に先んじられた事で怒った周瑜は持病が悪化する。その後、周瑜は蜀を取るからと偽って荊州に入り、隙を突いて荊州を占領しようと図ったが、全て諸葛亮に看破され、再び怒った周瑜は「既生瑜、何生亮」(天はこの世に周瑜を生みながら、なぜ諸葛亮をも生んだのだ!)と叫び、そのまま持病が悪化して死去したと展開だが、これらも『三国志』本伝には記載はない。

- 北伐で馬謖の失策により蜀軍が総崩れで敗北し、魏軍の追っ手の司馬懿らを目の前に諸葛亮自らが城壁の上で琴を弾く「空城の計」を使い、城壁の裏に大軍がいると勘違いした司馬懿が諸葛亮を恐れて撤退した。これは魏・西晋代の郭沖が諸葛亮を評価した五つの故事に記述が見えるが裴松之はこれを作り話であるとしている。

- 『演義』李卓吾本では北伐中、諸葛亮が魏延の危険性を察知し、追撃してきた司馬懿を谷に誘い込んで魏延共々焼き殺そうとしたが、雨が降ったことで失敗する。その事が原因となって魏延をなだめるため「馬岱が自分の命令を守らなかったための手違い」として処理し馬岱を一兵卒に落とした[10]。

- 最後の北伐に於いて、病状が悪化した諸葛亮は幕内に祭壇を築き寿命を延ばすべく祈祷を行うが、唐突に幕内に入ってきた魏延がこの祭壇を壊してしまい失敗し、死去する。諸葛亮が没する時に大きな流星があり、司馬懿はこれを見て諸葛亮が亡くなった事を悟り、蜀軍に対して総攻撃をかけようとする。ところが蜀軍には諸葛亮の姿があり、これに狼狽した司馬懿は慌てて引き上げる。だが実はこの諸葛亮は木像であったと描いている。後に現地の人間は「死せる孔明、生ける仲達(司馬懿の字)を走らす」と言ったという(この台詞は裴注に引く『漢晋春秋』に見えるが、木像に狼狽したというのは演義の創作である)。

著作など

『三国志』諸葛亮伝では、「諸葛亮は創造力があった」「諸葛亮の言葉・布告・書簡・上奏文には見るべきものが多くあった」と諸葛亮の創造性と文才を高く評価している。

諸葛亮の著作としてはもちろん「出師表」が最も有名である[注釈 5]。また隋書によると論前漢事一巻、蜀丞相諸葛亮撰がある。漢詩などはまったく残しておらず[注釈 6]、その他の文章も全て政治的なことに関する文章である。『三国志』中に引用されているものとして「出師表」の他には、王朗らの降伏勧告への反論「正議」、李厳を弾劾する表、廖立を弾劾する表などがある。諸葛亮の文章を陳寿が編纂した『諸葛亮集』、また同じく旧蜀の臣寿良も『諸葛亮集』を纏めていたがいずれも、現存していない。

「後出師表」は『三国志』本伝に見えず、呉の張儼の著作『黙記』に収録されていたものが『漢晋春秋』に引用され、それを更に裴松之が「この上表文は『諸葛亮集』には見えない」と注記した上で引用している。この文章は228年に書かれたもののはずだが、翌229年に死去したはずの趙雲がすでに死んでいるという記述があるなどの疑念により、後世の偽作という見解が多い。

また『三国志』諸葛亮伝によれば、諸葛亮は兵法を応用して「八陣の図」(「八陣図」「軍勝図」「八卦の陣」とも)を作成したが、ことごとく要点をつかんでいた。『李衛公問対』では、唐の名将李靖の「六花の陣」は、諸葛亮の「八陣の法」を参考にして作られているとしている。『三国志演義』では、諸葛亮は『兵法二十四編』を死の直前に姜維に托している。また宋代には『諸葛亮行兵法』『諸葛亮将苑』など諸葛亮の名を冠した偽兵法書の書名が散見する。

諸葛亮は発明家でもあり、以下のようなものが諸葛亮の発明であるとされる[要出典]。『三国志』諸葛亮伝にも、諸葛亮は連発式の弩(元戎)・木牛・流馬を開発したと記されている。

- 晋時代に普及した筒袖鎧

- 連発式の弩を工夫した元戎(『魏氏春秋』によれば、この弩は十本の矢を同時に発射することができた)

- 一説に一輪車(猫車)の起源とされる木牛

- 一説に四輪車と言われる流馬

- 駐留時栽培させた諸葛菜(蕪)

- 織物の技術を南蛮民に伝えた諸葛錦

- 字を知らない民の教育に使用した紙芝居

- おもちゃの孔明鎖

- 孔明灯(現在雲南地方にて諸葛亮発明と伝わる)

なお、諸葛亮が南蛮征伐の際、人頭を祀るという現地の風習を廃止させるため、人頭の代替食品として、小麦の練り物の内部に肉団子を包み込んで人頭に見立てたものが「饅頭」であるという話があるが、これは宋代の類書『事物紀原』に「小説に曰く」と前置きして引かれている話である。

家系

諸葛亮の子孫たち

中国には諸葛亮の子孫が集まったとされる諸葛八卦村が浙江省蘭谿市諸葛鎮にあり、住民の多くの姓が「諸葛」となっている。近年になって諸葛亮の家系図(彼らの先祖は諸葛亮の孫の諸葛京の家系とされる)が見つかるが、諸葛亮自身も1800年も前の人物であるので、実際に彼らが諸葛亮の子孫なのかどうかは家系図以外に実証する資料がない。諸葛亮が伝来させたという文化をよく守り、諸葛八卦村は中国から文化財として指定され観光地としても有名である[11]。

清の張澍『諸葛忠武侯文集』によれば、諸葛質(諸葛瞻の子)という孫がおり(故事巻一「雑記」)、また諸葛懐という息子・諸葛果という娘と甥の諸葛望(諸葛均の子)がいたとされる(故事巻一「朝真観記」)。諸葛果は成都近くの道観で修行して、ついに仙人となって昇天したという。しかし、歴史学者の張崇琛によると、張澍が記した諸葛一族は後世の創作であろうと指摘している。

諸葛亮を主題とした作品

- 漢詩

- 『蜀相』(杜甫)

- 『古跡を詠懐す』(其の五)(杜甫)

- 『八陣の図』(杜甫)

- 『憤りを書す』(陸游)

- 『五丈原』(胡曾)

- 『司馬仲達、武侯の営址を観る図に題す』(頼山陽)

- 『武侯の墓』(竹添井井)

- 『肖像自賛』(吉田松陰)

- 新体詩

- 『星落秋風五丈原』(土井晩翠)

- 小説

- 陳舜臣『諸葛孔明』(中央公論社、のち文庫)

- 京劇

- 『空城計』

- テレビドラマ

- 映画

- 漫画

- 作・四葉夕ト、画・小川亮『パリピ孔明』 (講談社ヤングマガジンコミックス 既刊1巻)2019-連載中

- 杜康潤『孔明のヨメ。』(芳文社まんがタイムコミックス 9巻まで)2011-連載中

- 諏訪緑『諸葛孔明 時の地平線』(小学館プチフラワーコミックス 全14巻/小学館文庫 全8巻)2000-07

脚注

注釈

- ^ 後世において孫盛は、この言「事業が成就しなければそれはそれでしかたがない。どうして彼らに屈服できようか」をまことに壮烈であって、臆病者の心をも奮い立たせると評し、魏に降伏した劉禅や譙周を批判している。

- ^ 諸将は皆、馬謖ではなく魏延・呉懿を推挙したが、諸葛亮は聞き容れなかった。

- ^ この戦いは、王平の張郃撃退と追撃時の戦死を除くと勝敗優劣は『三国志』本伝に書かれておらず、蜀軍が撤退した理由も兵糧不足とある。習鑿歯の『漢晋春秋』では、蜀軍が魏軍の郭淮・費曜・司馬懿を破ったとしている。経緯は異なるが『蜀記』にも蜀軍が魏軍に大勝した話が書かれている。『晋書』では、魏軍が蜀軍を撃退、追撃して大勝したとしている。『漢晋春秋』に書かれた戦いは『三国志』蜀書王平伝にもあるが、王平伝では王平が張郃を撃退したこと、司馬懿が諸葛亮を攻撃したことには触れているがその勝敗は書かれていない。『三国志』後主伝・諸葛亮伝・張郃伝また『魏略』『太平御覧』では、蜀軍を追撃した魏の張郃が射殺されたことのみ言及され、勝敗には触れていない。この戦いの後、魏では蜀軍を撤退へ追い込んだ功により官位の引き上げが行われ、蜀漢で官位の引き下げは行われていない。

- ^ また「諸葛亮の行軍は安定・平静で行動しやすく、堅固・慎重で進退自在であり、法令は明快にして信賞必罰を旨としていたため、士卒は勇んで戦った。諸葛亮が行軍中に作った軍営・井戸・かまど・厠・砦などは立派で規則に適い、撤退する時はそれらをすっかり取り去っていった。また諸葛亮は役所・宿場・橋・道路の修築を好んだが、(袁子によれば)諸葛亮は国家の根幹を確立することで末端も治まるとの方針に基づいてこれらの工事を奨励した。諸葛亮の統治により、田畑は開墾され、武器の性能は良くなった」とも評している。

- ^ 南宋の安子順は李密の陳情事表、韓愈の祭十二郎文と並んで古文の三大傑作としている。

- ^ 諸葛亮が陸中にいた際、よく口すさんでいた詩、梁父吟は諸葛亮の作という説もある。

出典

- ^ 『校補襄陽耆旧記』(中華書局、2018年)巻2・人物「蒯欽」の記述より。

- ^ 馬謖伝

- ^ 魏志「明帝紀」所引の『魏略』より。蜀志「費詩伝」では、諸葛亮は孟達に誠実な心がないと思っていたため、救助しなかったとある。

- ^ 「魏延伝」の記述より。『魏略』によると、この時魏延は長安を急襲する作戦を提案している。

- ^ 呉の張儼『黙記』、習鑿歯『漢晋春秋』より。

- ^ 習鑿歯『襄陽記』より

- ^ 「諸葛氏集目録」によれば、諸葛亮は道具の改良や技術の発展に大貢献した。

- ^ 『三国志』蜀書諸葛亮伝の注に引く孫盛の『異同記』によれば、蜀(益州)の長老が「陳寿が諸葛亮の子の諸葛瞻の部下だったとき、諸葛瞻から恥辱を受けた。陳寿はそのことを根に持って、諸葛瞻は政治の乱れを矯正できなかったと『三国志』に書いた」と語ったという。

- ^ 土屋文子「現代中国の諸葛孔明批判」『歴史読本 特集 三国志 七人の軍師』1993年4月号、新人物往来社、152-157頁。

- ^ 『演義』の版本として現在最も通行している毛宗崗本では、この部分は削除されている。

- ^ 諸葛八卦村 -浙江省観光局公式ページより。一部修正

参考文献

- 陳寿・裴松之 注 『正史三国志5 蜀書』井波律子 訳、〈ちくま学芸文庫〉 1992年。ISBN 978-4-480-08045-5。

- 中林史朗訳著 『諸葛孔明語録』 明徳出版社〈中国古典新書続編〉 1986年。

- 渡辺精一訳著 『全論諸葛孔明』 講談社 2004年。

- 高畠穣 『諸葛孔明の兵法』 三笠書房 1990年。

伝記

- 立間祥介 『諸葛孔明 三国志の英雄たち』 岩波新書、1990年。

- 植村清二 『諸葛孔明』 中公文庫→ちくま文庫、2011年。

- 狩野直禎 『諸葛孔明 三国時代を演出した天才軍師』 新人物往来社→PHP文庫、2003年。

- 林田慎之助 『諸葛孔明 泣いて馬謖を斬る』 集英社→集英社文庫、1991年。

- 宮川尚志 『諸葛孔明 「三国志」とその時代』 光風社→講談社学術文庫、2011年。

- 渡辺精一 『諸葛孔明 影の旋律』 東京書籍 1992年。