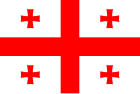

グルジアの歴史

| グルジアの歴史 საქართველოს ისტორია | ||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

グルジアの歴史(History of Georgia)では、カフカス山脈(コーカサス山脈)南側のザカフカス(南コーカサス)地方に所在するグルジア/ジョージア(グルジア語:საქართველო(サカルトヴェロ))の歴史について解説する[注釈 1]。

旧石器時代

[編集]

21世紀に入って、ジョージア国内では南東部のドマニシの洞窟から約180万年前から160万年前にかけての原人タイプの化石人骨が相次いで発見されている[1]。

ドマニシ出土人骨のデータから、脳容積はおよそ600〜770立方センチメートル、身長は140センチメートル前後と推定され、従来東アジアで発見されていた原人よりも原始的な特徴をもち、アフリカ大陸外では最古の年代が想定されている[1]。ユーラシア大陸最古のこの原人は「ホモ・ゲオルギクス」と命名され、遺跡からはいわゆる「礫器」に属するオルドヴァイ型石器群や動物化石なども多量に発見されており、前期旧石器時代のグルジア(ジョージア)では生業として狩猟がさかんだったことがうかがわれる[1]。2003年には、歯のほとんどない老人の頭骨が発見されたことから、鳥獣肉の柔らかい部分(内臓や骨髄など)を食べさせる一種の介護のような活動さえ行われた可能性が指摘されている[1]。

他に、前期旧石器時代に属し、対称形の礫器が特徴的なアシュール文化や、中期旧石器時代に属し、剥片石器を多数ともなうムスティエ文化期の遺構・遺物がグルジア各地の洞窟や遺跡から発見されている。ムスティエ文化は、旧人(ネアンデルタール人)段階の文化に含まれ、死者の埋葬がおこなわれたことで知られる文化層であるが、西アジアではこの層から新人(現生人類)に属する原クロマニョン人の化石人骨が発見された事例がある[2]。

新石器時代・青銅器時代

[編集]

コルキス盆地やフラミ渓谷、南オセチアなどグルジア各地で新石器時代の遺跡が発見されており、紀元前6000年から紀元前5000年にかけて以降、刃先に磨製石器を利用した鍬やつるはし、石製の鎌、製粉用の摩臼、貯蔵用の土器などがともなう本格的な定住生活と穀物栽培が始まったと考えられる[3]。石器の石材には主として地元産のフリントや黒曜石が用いられたとみられる[3]。コムギやライムギについては、カフカス地方は最も重要な種の発祥地とされている[4]。また、牛や豚などの牧畜をおこない、ぶどうを含む果樹の栽培もおこなわれていた。後世のグルジアワイン(コーカサスワイン)の祖となる飲料もつくられていたと考えられ、この地はしばしばアルメニアとならんで「ワイン発祥の地」「世界最古のワイン生産地」と称される[4]。

グルジア(ジョージア)を含むカフカス地域は、先史時代にあっては金属精錬の発祥地のひとつとされる[3]。紀元前4000年以降、金・銀・銅など金属を用いた道具の使用がはじまり、とくに銅に錫を合わせることにより強度を増した青銅器がさかんに鋳造された(青銅器時代)。紀元前3700年ころから紀元前2500年ころにかけてのマイコープ文化や紀元前3400年ころから紀元前2000年ころにかけてのクラ=アラクセス文化の青銅器時代の遺跡からはおびただしい数の金属器が発見されている[5]。こうした文化はカフカスのなかで孤立していたのではなく、周辺諸地域と連続して展開していたとみられる[5]。『旧約聖書』には青銅器の生産に長じた「タバル」という民族の名が登場するが、ジョージアでは彼らは自分たちの先祖の一流をなすと考えられている[6]。

紀元前2400年ころ、南カフカス地域とアナトリアにインド・ヨーロッパ語族に属する人びとが移住してきたと考えられる[6]。B・A・クフティンがトリアレティ(クヴェモ・カルトリ州)で調査した遺跡によれば、当時のグルジア内陸地方では紀元前2000年紀には遊牧を生業とする諸部族が生活し、部族の指導者とみられる人物の墳墓からは美麗に彫琢された金銀製の容器が副葬されるなど、当時の社会が首長に富と権力を集中させていた様相がみてとれる[3]。また、副葬品には宗教的な儀式の光景なども刻まれ、当時の信仰の一端をこんにちに伝えている[3]。

紀元前2000年紀はまた、オリエント諸地域の諸民族がさかんに移動をおこなった時期にあたっており、紀元前1700年ころに小アジアに成立した王国ヒッタイトは、「クルガン仮説」によれば、ザカフカス地方を経由して移動したインド・ヨーロッパ語族が中心となって建国された国と推定される(ただし、異説もある)。ヒッタイトでは鉄器が使用され、その伝播の広がる速度は青銅器を上回った(鉄器時代)。

グルジア/ジョージア人の起源

[編集]

この地域においては、青銅器時代後期に部族連合の形成が進行していったとみられる[7]。

現在のグルジア人(ジョージア人)の祖先は、紀元前1000年紀初頭のニネヴェ図書館収載のアッシリアの年代記に登場する[3]。のちにはアッシリアに北接して勃興するウラルトゥ王国(アララト王国)の楔形文字で刻された年代記にも登場する[3]。なお、ウラルトゥ王国で用いられたウラルトゥ語は、フルリ・ウラルトゥ語族に属する膠着語で、現在は消滅してしまったが、1950年代から1960年代にかけてグルジア人言語学者ギオルギ・メリキシヴィリによって解読された言語である。

それに対し、グルジア語はコーカサス諸語(カフカス諸語)に属する南コーカサス語族(カルトヴェリ語族)に属し、グルジア西部山岳地帯で話されるスヴァン語、グルジア西部黒海寄りの地域で話されるメグレル語、トルコ北東部海岸のトラブゾンで話されるラズ語などに近く、18もの方言を有する[6]。グルジア語、スヴァン語、メグレル語間の関係は相互に意思疎通困難な独立言語であるが、メグレル語とラズ語のあいだには方言程度の差異しかない[6]。今日、グルジア語の話者を狭義のグルジア人としてスヴァン人、メグレル人を加えて広義のグルジア人とすることがあるが、グルジア語にあっては狭義のグルジア語の話者のみがカルトリ人であって、スヴァン語、メグレル語の話者はあくまでもそれぞれスヴァン人、メグレル人であり、三言語を総称する固有の語は存在しない[6]。なお、このうち文章語として発展したのは狭義のグルジア語のみである[6]。

グルジア人の祖先となる民族は、黒海の東岸に広範囲に分布して後にコルキス王国をつくるコルキス人の源流をなすクルハ族と、のちに南西グルジアのタオ地方に定住するタオホイ族の源流をなすディアウヒ族であり、両民族を母体としてかたちづくられたと考えられる[3]。記録によれば、紀元前9世紀にはディアウヒの一部がウラルトゥ王国に組み入れられた。

コルキス人の富裕さについては、早くからギリシャ人たちの知るところであり、ギリシャ神話におけるコルキス王女メーデイアと金羊毛(翼を持つ金色の羊の毛皮)の物語に端的に示されている[3]。グルジア人にかかわって文献上に現れる民族としては『旧約聖書』「エゼキエル書」におけるトゥバル人とメシャチ人が挙げられる。これはそれぞれアッシリア人にはタバリ人、ムシキ人と表記されていた民族であり、古典古代期の著述に現れるティバレニ人、モスホイ人に相当する[3]。

紀元前8世紀から紀元前7世紀にかけて、ウクライナ地方で生活していたキンメリアとスキタイの侵略を受けてコルキスのなかで緩やかに進んでいた国家統合への動きは後退し、キンメリア人がアナトリアに侵入するとアナトリア方面から駆逐された諸部族がクラ川流域に殺到して土着の人びととのあいだで交流・混合が進んだ。これによって後のイベリア王国の民が形成されたと考えられる[3]。

古典古代文化時代とキリスト教化

[編集]

紀元前6世紀以降、黒海に面する西グルジアの地にコルキス王国(コルヒダ王国)が成立し、黒海東岸のギリシャ植民市の影響のもとで発展を遂げた[8][9][10]。黒海とカスピ海をつなぐ地峡地帯には交易路が通り、地中海とペルシア地域を結ぶ貿易がさかんにおこなわれていた。現在ものこる港湾都市スフミはディアスクリア、ポティはファシス、バトゥーミはバトゥスの名で古代ギリシャ世界に知られており、西方のミレトスからのギリシャ人が入植した[3][注釈 2]。グルジアはプロメテウスの伝説や上述の金羊毛探索にかかわるアルゴ船漂流記など古代ギリシャ神話の舞台となり、グルジア西部を流れるリオニ川は、ギリシャ人には「ファシス川」として知られ、ヘーシオドスの『神統記』、ロドスのアポローニオスの『アルゴナウティカ』、ウェルギリウスの『農耕詩』などには「海の航行東限」として記されている[11]。

コルキス王国東側の内陸部は、紀元前6世紀にオリエントを統一したアカイメネス朝ペルシア、つづいてセレウコス朝の一部となり、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけてはイベリア王国(カルトリ王国)が成立した[9][10]。伝説によれば、最初のイベリア王は、マケドニア王国のアレクサンドロス3世(大王)に対抗したとされるパルナヴァズ1世である。その領域は今日の中部グルジアのカルトリ(カルタリニア)、東部グルジアのカヘティ、西南グルジアのサムツヘとその周辺であり、ここは、ギリシャ文明の影響が直接及ばない地域であった[3]。住民は上述の通り、西方のアナトリア・コルキス方面から流入してきた人びとと土着民との融合によって形成された人びとである[3]。クラ川・アラグヴィ川の合流点近くに立地する首都ムツヘタは、現代ジョージアの首都トビリシの北20キロメートルに所在し、現在、町全体がUNESCOの世界文化遺産に登録されている[3][12]。なお、「ムツヘタ」の地名はこの地をひらいた首長ムツヘトスに由来するといわれている[12]。

紀元前2世紀、コルキス王国は黒海東南海岸にあったポントス王国のミトラダテスによって制圧され、紀元前65年にはそのポントスが共和政ローマのポンペイウス軍に敗れたことでコルキス(西グルジア)はローマの属領となった[3]。同じころ、東グルジアのイベリア王国もローマの保護下に置かれた[3]。ただし、その支配は緩やかで名目的なものであり、実際にはペルシアの影響もおよんだ。

1世紀に入り、キリスト教が創始されると、グルジアでは12使徒による伝道がおこなわれたと伝えられており、伝説ではアンデレ、シモン(熱心党のシモン)、マタイが宣教したといわれ、バルトロマイやタダイがグルジアに来ていたと主張する文書もある。とくにローマ支配の揺らいだ3世紀から4世紀にかけては大幅に信者が増加した[13]。これは、カッパドキア出身の囚われの聖女ニノ(グルジアのニノ)の布教によって東グルジアの多くの人が入信したことによるといわれている[3]。

帝政ローマが衰退に転じた4世紀、西グルジアの旧コルキス王国の一部(現在のアブハジア地域)にはラジカ王国が成立し、古代コルキスを併合した[9][10]。ラジカ王国は正式名をエグリシ王国といい、首都をアルケオポリス(現、ノカラケヴィ)に置き、東ローマ帝国との結びつきを強めた[3][7]。この王国は523年にキリスト教を受容し、562年、東ローマに併合された[7]。

イベリア王国では、330年代にキリスト教に深く帰依したコスロヴ朝のイベリア王ミリアン3世によってキリスト教が国教として採用された[9][10]。世界でも301年のアルメニア王国につづいて2番目に古いキリスト教国教化の例である[13]。キリスト教がこの地域の公式宗教となったことは、その後のグルジア文化の影響に大きな影響をおよぼした[8]。なお、現在のアゼルバイジャンにあたる当時のアルバニア(カフカス・アルバニア王国)でも4世紀中頃にキリスト教化しており、また、上述のとおり、ラジカ王国のキリスト教受容はこれら3国より遅かった[13]。

4世紀にイベリア王国の首都ムツヘタに建立されたスヴェティツホヴェリ大聖堂は、正面に装飾彫刻が施されたグルジア最古の教会で、グルジア人の魂のよりどころといわれている[12][13]。また、ミリアン3世が「山の頂に十字架を建てよ」と命じたことから、ムツヘタ市街の正面山頂に十字架が建てられ、のちにジワリ修道院が建てられた[12]。ジワリ(ジュヴァリ)とは「十字架」の意味で、この修道院を上空からみた平面形状は十字形をなしており、6世紀から7世紀にかけての建立といわれている[12]。

グルジアの教会は当初、シリアのアンティオキア総主教の管轄下に置かれたが466年には独立教会となり、カトリコス(総主教)の座はムツヘタに置かれた[14]。5世紀のグルジアでは当時一流の哲学者、イベリアのペトルが活躍している[7]。

グルジア文字(カルトリ文字)は、中世の年代記には紀元前3世紀のパルナヴァズ3世の時代に考案されたと記しているが、実際には4世紀から5世紀頃にかけての時期に考案されたと考えられる[11][15]。グルジア語を表記するために考案された独自の文字で、字形は異なるもののギリシア文字と同じ原理の文字体系をなしている[15]。グルジア文字の考案はキリスト教改宗とならんでグルジアに独自文化の基盤をつくりだした[11]。現存する最古のグルジア語文献は、5世紀に書かれた『聖シュシャニク女王の殉教』といわれており、当初はこのような宗教文学が中心であった[11][16]。5世紀前半のグルジア語最古の碑文がベツレヘムで発見されており、エジプトのシナイ半島ではグルジア語の写本が大量に見つかるなど、古代のグルジア人の活動は広範囲におよんでいたことが知られている[11]。

19世紀に火薬庫が爆発して建物の大部分が失われた。現在、要塞跡地には聖ニコラス教会が建っている。

イベリアは、一時ペルシア人の支配を受けたが、5世紀末には剛勇で知られるヴァフタング1世(ヴァフタング・ゴルガサリ)によって主権が回復され、トビリシの都市的発展が始まった[12][17]。トビリシはグルジア語で「温かい」という言葉「トビリ」に由来し、ヴァフタング王がこの町を建設した際に温泉を発見したことから名付けられたといわれている[17]。トビリシには、ヴァフタング以前の4世紀から5世紀にかけて「不落の城」という意味のナリカラ要塞が建設されており、こののち幾度も外敵の侵入からトビリシを救った。6世紀初頭、ヴァフタング1世の子のダチ王が父の遺言にもとづきムツヘタからトビリシへの遷都をおこなった[17]。トビリシでは、5・6世紀創建のアンチスハティ教会が最古の教会で、7世紀中ごろにはシオニ大聖堂が建てられた[17]。

カフカス地域のアルメニア、グルジア、アルバニアの3教会は、431年に小アジアのエフェソスで開かれたエフェソス公会議(第3回全地公会)での、イエス・キリストは神そのものだとしてその神性のみを認める「単性説」の採用に賛成した[13]。ところが、東ローマ皇帝マルキアヌスが召集し、451年にカルケドン(現、カドゥキョイ)で開かれたカルケドン公会議(第4回全地公会)では単性説が否定され、「まことの神であり、同時にまことの人でもある」としてキリストの神性と人性との位格的一致を説く、いわゆる「両性説」が採決された[13]。506年、3教会の代表者はアルメニアのドヴィンに集まってカルケドン説に反対する旨の決議をおこなったが、以前から「両性説」に傾いていたグルジア教会は7世紀初頭には明瞭にカルケドン信条を告白する立場に立った[13]。アルメニア正教会は、これに対しコプト正教会、シリア正教会、エチオピア正教会とともに「非カルケドン派」にとどまり、これ以降ザカフカス地方はキリスト教の宗派によって国や地域が分立される状況が常態化したのである[13]。

中世グルジアとその黄金時代

[編集]

ペルシアとメソポタミアを支配したサーサーン朝はゾロアスター教を国教としており、サーサーン朝の勢力がカフカス地方におよぶとキリスト教勢力とゾロアスター教勢力はたがいに抗争を繰り返した[18]。523年に西グルジアのラジカ王国がキリスト教を国教に定めると、サーサーン朝がこれに対して軍を派遣し、527年から533年までつづくラジカ戦争の結果、サーサーン朝は黒海沿岸まで支配領域を拡大した[18]。6世紀のラジカ王国は最終的に東ローマ帝国(ビザンツ帝国)、東のイベリア王国はサーサーン朝にそれぞれ併合され、サーサーン朝のホスロー1世はイベリアの王政を廃止した[9]。これにより、イベリア王家であったホスロヴ家は退潮を余儀なくされた[19]。なお、このころ、グルジアにはキリスト教信仰を強化するためにメソポタミアから13人の修道士「アッシリア十三士」が派遣されたといわれている。

錯綜した状況はなおもつづき、7世紀初頭、自立の動きを見せたイベリアに対し、ビザンツ皇帝ヘラクレイオスは北方の遊牧民、ハザールと同盟して遠征をおこなった[18]。627年から629年にかけてはサーサーン朝・イベリア王国連合軍と西突厥・東ローマ帝国・ラジカ連合軍との間でトビリシ包囲戦が戦われ、627年には東ローマと結んだブルガール人がトビリシを占領している[19]。

642年のニハーヴァンドの戦い以降のイベリアではサーサーン朝の影響力が後退し、7世紀後半からは新興のイスラームを奉ずるアラブ人の支配を受けた[9]。ムスリム勢力は当初正統カリフによって指導されていたが、やがて世襲のウマイヤ朝、アッバース朝が大帝国を形成し、イベリアはカリフの領臣である各州の統治者の支配を受けた[3][20]。717年にはアラブ艦隊がコンスタンティノープルを包囲するなど東ローマ帝国もまた危機に陥った[20][注釈 3]。736年から738年にかけて、トビリシは「ムスリムの征服」を受け、これによってトビリシ首長国が成立した。これにともない、ザカフカスにもイスラームの教義がもたらされたが、広い山岳地帯をかかえるグルジアへの流入は部分的なものにとどまり、キリスト教信仰が守られた。750年、グルジア正教会は自治教会となり、9世紀から10世紀にかけてはカフカス地域の布教の中心を担った[13][21]。8世紀後半には死後列聖されたゴート人のイオアンニスがイベリアに赴き、主教に叙聖されている。

764年、グルジアは北方のハザールから再び侵略を受けた[11]。かつてラジカ王国があったグルジア西部では東ローマ皇帝の直臣となったアブハジア人が次第に強勢となり、アンチャバヅェ家のアブハジア公レオン1世は8世紀末に皇帝から王号を許可された[19]。レオン1世の母はハザール王女、妻はカルトリ大公の娘であったことからハザールとも良好な関係を保ったうえで「メグレル人の大公」を兼ね、子孫に王統を引き継いだ[19]。アンチャバヅェ家のアブハジア王国は9世紀中ごろから10世紀中ごろにかけてが最盛期で、東グルジアの一部にも勢力をおよぼしたほかアルメニアの国政に介入するほどの力をもった[19]。

グルジア東部では、イベリア公国のバグラティオニ家が台頭し、9世紀初頭には、この家から大公アショト1世(在位:813年-826年/830年)が現れた[3]。853年、グルジアは再びアラブ支配下に置かれたが、バグラティオニ家はイスラム帝国や東ローマの退潮に乗じて徐々に自立性を強めていった[3]。

アルメニアでは、バグラトゥニ家のアルメニア大公アショト1世(イベリア大公アショト1世とは別人)がアッバース朝によって「アルメニア、グルジア、コーカサスの大公」の位を許され、885年にはアルメニアの諸侯によってアルメニア王に推戴された[19]。こうして、カリフと皇帝の双方の承認の下、アッバース朝版図のアルメニア王国が再興された[19]。東ローマ帝国ではこれに対抗するため、908年、アルメニア王領内のヴァン湖南東にあったガギク・アルツルニに王号をあたえ、ヴァスプラカン王国が成立した[19]。東ローマ・イスラム双方の角逐は、こうして拡大されたアルメニア王国のなかで再燃することになり、結局いくつもの小国が分立する状況がもたらされることとなった[19]。こうしたなか、アルメニア王アショト1世は、西南グルジアのタオに本拠を置いて、東ローマ皇帝からクロバラテスすなわち「宮殿の守護者」の称号を獲得するのに成功した[3]。なお、グルジア最初の歴史書『グルジアの改宗』が書かれたのは9世紀のこととされている[22]。

10世紀半ばになると、アッバース朝の繁栄にもかげりがみえるようになる一方、8世紀中葉以降再建された東ローマ帝国はマケドニア朝下で最盛期をむかえ、10世紀中葉にはクレタ島(961年)、キプロス島(965年)、アンティオキア(969年)などを奪回した[20]。こうしたなか、グルジアではイベリア大公グルゲンがあらわれ、アブハジア王女のグランドゥフトと結婚、イベリアとアブハジアの領域は2人の息子バグラト3世に継承された[19]。バグラド3世は、アルメニア王のアショトの養子となって将来の地位をみずから保障し、975年には東部グルジアのカルトリ地方の宗主権をも獲得して976年バグラト朝のグルジア王国を建てた[10]。1001年には義父アショトからアルメニアと南西グルジアを、1008年には実父グルゲンから南西グルジア残部を受け取り、他の諸侯との抗争にも打ち勝って11世紀はじめにはカヘティ地方を除く全グルジアの諸公国を統一し、西部グルジアのクタイシを首都とする中世グルジア王国の隆盛がここに始まった[3][9]。

バグラト3世はクタイシに大聖堂(バグラティ大聖堂)を創建し、1010年にはカヘティ地方をも支配下に収めた[23][注釈 4]。ただし、東部の要地トビリシは依然イスラームの支配下にあった[3]。彼はまた芸術振興にも尽力し、各地に教会を建立した。

10世紀から11世紀にかけてのグルジア王国成立期には、グルジア正教会がバグラティオニ家の王朝を支えた。聖人として知られるイベリアのヨアネが活躍し、レオンティ・ムロヴェリによって『グルジア年代記』が書かれたのもこの頃のことである[22]。グルジア正教会の首座主教は、1008年以降「イベリア(コーカサス)のカトリコス・総主教」の称号を有するようになった。東方正教会の信仰は、グルジアと正教を奉ずる他の諸地域とを結ぶ政治的な絆となり、10世紀から13世紀にかけてのグルジア王家は東ローマ帝国、キエフ大公国、アラニア(北オセチア)などの王侯貴族とのあいだでさかんに婚姻関係を結び、東ヨーロッパ各地域との精神的結びつきを強めた[13]。なかでも東ローマのニケフォロス3世ボタネイアテスの皇后となったマリア・バグラティオニは有名である。

聖地イェルサレムやギリシャの「聖山」アトス山にもグルジア人僧侶のための修道院が設営され、正教会の宣教師もまた現在のオセチアや西ダゲスタンの山岳地帯でさかんに伝道活動を展開した[13]。その遺構は今日ムスリム居住地域の山中で確認することができる[13]。また、グルジアの守護聖人とされる聖ゲオルギオスの竜退治伝説も一説には、11世紀から12世紀にかけての成立とされている。

バグラト3世の子ギオルギ1世は古都ムツヘタのスヴェティツホヴェリ大聖堂の修復をおこない、ギオルギ1世の子のバグラト4世は1045年、アルメニアの首都アニ(現トルコ共和国)を制圧した。1057年にシリアのアンティオキアで開かれた地方教会会議では、グルジア正教会が自治教会資格を有することが公認されている[13]。

11世紀後半にはトルコ人勢力が中央アジアやペルシアの大部分をふくむ地域に広大な遊牧帝国セルジューク朝を建設したが、グルジアもその侵略を受けるようになり、バグラト4世治下の1063年には南西グルジアが、1068年には東グルジアがセルジューク朝によって制圧された。

「建設王」と呼ばれたダヴィド4世が即位したのは1089年、父王ギオルギ2世より譲位されてのことであった。ダヴィド4世は、北カフカスのキプチャク人を移住させて親衛隊を組織し、軍制改革をおこなってグルジアを強固な国家に改造し、1080年にはセルジューク朝との戦いで勝利を収めた[23]。1092年に宰相ニザームルムルクと第3代スルタンのマリク・シャーが相次いで死去したのちのセルジューク朝はさらに斜陽傾向を強めたため、ダヴィド4世は1096年には貢納の支払いを停止した[19][24]。

12世紀に入ると、ダヴィド4世はクタイシ郊外のイメレティア丘陵にゲラティ修道院と付属の王立学校(アカデミー)を創立した[23]。この王立学校はグルジアを代表する科学者、神学者、哲学者を擁し、のちにトビリシに都が遷ってからも、17世紀に至るまでグルジアの文教の中心として栄えた[23]。また、東ローマの首都コンスタンティノープルに多数の留学生を送り、学芸の振興に努めた。ダヴィド4世晩年の1121年、ディドゴリの戦いではセルジューク軍を相手に勝利し、シルワンと北アルメニアの領土を獲得し、さらに1122年にはムスリム勢力に支配されていた要衝トビリシを奪還してここに都を遷した[3]。

12世紀後半のギオルギ3世も1156年にセルジューク朝を攻撃してこれに勝利し、1161年から1162年にはアルメニアにも侵攻してアニとドヴィンを占領するなど強勢をほこった。ダヴィド4世治世期以降、西ヨーロッパのキリスト教国がこぞって十字軍遠征に加わったことはイスラーム勢力の軍事力集中の阻害要因となり、キリスト教国であったグルジアはその恩恵を受けた[19]。

ギオルギ3世の王女で1178年に父王との共同統治者、1184年に正式に王として即位したタマル女王の時代、バグラト朝はザカフカス全域を支配する強国に発展した[3][9]。1194年から1204年にかけてはセルジューク朝に勝利してアルメニア南部を保護領としたほか、1195年には現アゼルバイジャンのシャムコルの戦いに勝利して同地を支配した。1201年から1203年にかけてはアルメニアのアニとドヴィンを再併合し、さらに現在のトルコ共和国北部を占領した[3]。

また、1204年、イタリアのヴェネチア商人の策謀によって第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領し、東ローマ帝国が没落した際には、皇帝一族が現トルコ領内に建てた亡命政権トレビゾンド帝国の建国を援助している[3]。

タマル女王時代は、その領域がカスピ海沿岸のアゼルバイジャンからチェルケシア、トルコ領エルズルムからガンザ(キロババート)にまで広がる、汎カフカス帝国をかたちづくり、トレビゾンドおよびシルワンがその同盟国ないし藩属国であった[3]。

タマル時代は、文化・学術の面でもグルジア王国の最盛期であり、多くの修道院が寄進され、とくに文学分野の充実と教会建築の発展が顕著であった[9]。『グルジア年代記』が編まれ、また、とくにタマル女王に仕えた官吏で詩人のショタ・ルスタヴェリの活動がよく知られている[16]。ルスタヴェリによるグルジア語の『豹皮の騎士』はタマル女王に捧げられた、1,500以上の連から成る長編叙事詩で、3人の勇士が誘拐された女性を救い、アラブ、イラン、インド、中国を舞台に繰り広げられる、愛と正義と自由をうたいあげた傑作として知られ、現代では日本語を含む世界各国語に翻訳されている[8][22]。

なお、大カフカス山脈の南麓アッパー・スヴァネティの地に住んでいたスヴァン族も、12世紀にはグルジアに組み入れられ、従前の土着宗教を捨てて熱心なキリスト教信者となった[25]。スヴァン族は古来防御塔の付設された住居で要塞村を築いて外敵に抵抗してきたが、この防御塔遺構は現在世界文化遺産に登録されている[25]。

モンゴルの侵攻とその支配

[編集]

タマル女王死後のグルジアはホラズム・シャー朝の軍による侵入を受けた。モンゴル高原では13世紀初頭にテムジン(チンギス・ハン)がモンゴル帝国を建国し、1220年、ホラズムを征服した。チンギス・ハンの命を受けたスブタイとジェベはホラズムの第7代スルターンムハンマド2世(アラーウッディーン・ムハンマド)を追撃している途上でカフカス地方を通過した。グルジア軍はモンゴル軍と遭遇し、打ち負かされた[26]。翌1221年、スベタイ・ジェベ軍2万がグルジア王国を再び攻撃したが、タマルの子ギオルギ4世は第5回十字軍への支援を取りやめ、それに先立ってアゼルバイジャン・メソポタミアとの同盟を計画したものの不発に終わり、国を挙げて抵抗したが敗北した[19][27][28]。この2つの戦いは、キリスト教文明に属する地域がモンゴル軍からの猛攻を受けた最初であった[19][28]。コトマン川に面したクーナンの戦いでもグルジア・アルメニア軍は壊滅した。ギオルギ4世は3度戦って3度敗れ、緒戦で負った胸の傷がもとで1222年に31歳で死去した。1223年、ギオルギ4世の妹ルスダンがグルジア王位を継承したが、彼女には国政の経験がなかった。

女王ルスダンが当時ローマ教皇ホノリウス3世にあてた書簡のなかには、モンゴル人たちをキリスト教徒であるかのようにみなす記述がみえる[29]。それは、彼らがムスリム勢力と激しく戦ったからであったが、やがてそうではないことがしだいに明らかになっていった。モンゴルがカフカスの北へ去ると、いったんインド方面に逃れた第8代スルターンでムハンマド2世の子のジャラールッディーン・メングベルディーが中央アジアに帰還し、1225年以降、アゼルバイジャンとグルジア王国への遠征に乗り出した[30]。1226年、グルジア王国の首都トビリシはかれによって占領され、灰燼に帰した[19][30]。ジャラールッディーンはこのとき自らを「イスラム世界の防衛者」を称している[19]。

1236年にジョチの子バトゥによるヨーロッパ遠征(バトゥの西征)が始まった。チョルマグン率いるモンゴル軍が再びグルジアに侵攻し、ルスダン女王はグルジア西部クタイシへの避難を余儀なくされた。東部で抵抗を続ける貴族の多くは滅ぼされ、残った者はモンゴルに臣従し貢税を支払った。モンゴル軍はリヒ山脈を越えなかったためグルジア西部の被害は少なく、ルスダンはようやく危機を脱した。その後、女王はローマ教皇グレゴリウス9世に支援を求めたが失敗し、1243年、モンゴル軍3万が常駐するなかグルジアはモンゴルに併合され、その属領となった[19][31]。モンゴルは、「グルジスタン州」を置き、そこにグルジアと南カフカス全域を管掌させ、グルジア王国の領主たちを通じて間接統治をおこなった。

ホラズムやモンゴルの侵入が始まるとザカフカス地方は他の地域から孤立したため、氏族社会のスヴァン族では内部で氏族間抗争が激化した[25]。スヴァン族の住む山麓地方のスヴァネティにモンゴル軍がおとずれることは少なかったが、要塞村は内部抗争のためにさらに軍事性を強め、集落ごとに礼拝堂が建てられるようになった[25]。

内部抗争は王族も同様であった。1245年、女王ルスダンが死去した。それに先立って彼女の甥にあたるダヴィド7世ウルが女王に対し王位を自分に委ねるよう要求していたが、ルスダンは息子のダヴィド6世ナリンを王位後継者として認めるようモンゴル帝国にはたらきかけていた。

1246年にカラコルムで開かれたモンゴル帝国第3代皇帝グユクの即位式には、皇帝一族、直属軍の首領、モンゴル領中国の軍政・民政における長官、ペルシア総督などに加え、ウラジミール大公のヤロスラフ2世、ルーム・セルジューク朝のスルタンの弟、アルメニア王の代理などをはじめとする周辺諸地域の王侯貴族が集まったが、そのなかにはグルジアの王座を争っていた2人のダヴィドの姿もあった[28][32]。グユク・ハンは1247年、グルジア王国を東半部と西半部に分け、ダヴィド7世ウルには東部のカルトリを、ダヴィド6世ナリンには西部のイメレティをあたえ、2人を共同王として公認した[33]。ナリンはみずからの国のためにウルに臣従を誓わなければならなくなった[33]。ダヴィド7世ウルは当初モンゴルによるアラムト(現、イラン)攻略に助力するなど親モンゴルの姿勢を鮮明している。

1256年、グルジアはモンゴル帝国の差配のもとイルハン朝の支配下に入った。イルハン朝は、トゥルイの子フレグがホラズム地方を根拠に建国したモンゴルの地方政権で、1258年にはアッバース朝を攻撃してバグダードを陥落させた[3][9]。1259年から1260年にかけて、ダヴィド6世ナリンに率いられたグルジア貴族たちは、モンゴル勢力に叛旗をひるがえし、モンゴル統制下のグルジアから西部のみイメレティ王国として独立することに成功した。ダヴィド7世ウルはナリンの起こした反乱に参加しようとしたが、ゴリ付近の戦闘で敗退し、再度モンゴル支配を受け入れることになった。1261年以降は、コーカサス地方はイルハン朝とサライに都を置くもう一つのモンゴル帝国、すなわち、低地ヴォルガ川地方に成立したジョチ・ウルスとの間で引き起こされた一連の紛争の舞台となった。一方、イメレティを制圧しようとしたモンゴル軍は1261年、グルジア南部の要塞占拠を断念してこれをグルジア側に返還、1262年、ダヴィド6世はモンゴルと講和している。こうして東グルジアはイルハン朝の藩属国となったのに対し、西部のイメレティ地方はバグラト朝の傍系のもとにかろうじて独立を保った[3][9]。東グルジアのデメテル2世はイルハン朝を分断する密計を立てたが、アルグンに対する謀反が疑われて陰謀は頓挫し、処刑された。その後も反モンゴル闘争はダヴィド8世によってつづけられている。

現在はヴァフタング・ゴルガサリの像が建っている。帝政ロシア時代は監獄として用いられ、革命運動で検挙された作家マクシム・ゴーリキーが収監されていたこともある。

遊牧国家であるイルハン朝では税務行政上の首都(マラーガ、タブリーズ、ソルターニーイェと遷る)と重要地点とを結ぶジャムチの制度が整備され、東部の要地トビリシも「シャーフ・ラーフ(王の道)」と称する交通網の一つの終点として重要な役割をになった[34]。グルジアのゴリには重臣トカルの領地、西南グルジアのアルダハン(現、トルコ領)にはフレグの妻の領地があった[34]。ハンは首都には常駐せず、国家の重要行事はむしろ行在所で多くひらかれた[34]。なお、トビリシのメティヒ教会は5世紀創建と伝わるが、中世にあってはシルクロードを往来する隊商が安全を求めて逃げ込む砦の役割も果たしていた。この教会はチョルマカン侵入の際に破壊され、往時の遺構はすべて失われてしまっていたが、1289年にデメテル2世によって再建された。

モンゴル支配下では、貢納はきびしかったものの一定の自治はあたえられ、またモンゴル人たちは宗教に対しては概して寛容政策を採用し、イスラームやネストリウス派、ルーシ・グルジアの正教はむしろ民衆統治に役立てられた[35]。これを形容して「パクス・モンゴリカ(パクス・タタリカ)」すなわち「モンゴルの平和」と称することがある[35]。運輸交通上の変革としては、1260年以降、ジェノヴァ共和国とビザンツ皇帝ミカエル8世パレオロゴスとの条約によって黒海にジェノヴァ商船隊が乗り入れが実現した[34]。クリミア半島のフェオドシヤやアブハジアのスフィミは港湾として発展し、そのあいだの黒海沿岸には40ものジェノヴァ商館が設けられた[34]。西欧からカフカス地方にもたらされる商品には木綿、綿、ビロード、絨毯、ヴェネチアン・グラス、石鹸、乳香、塩、生姜、刀剣などがあり、カフカスからの輸出品には塩干魚、イクラ、獣の毛皮、コムギ、蜜蝋、ワイン、果実、木材、「奴隷」などがあった[34]。ジェノヴァ商人とともにローマ・カトリック教会の宣教師も訪れ、トビリシには伝道団常駐の地方本部もあった[34]。

モンゴルの支配は長くつづいたが、「光輝王」と呼ばれたギオルギ5世が現れて東西に分裂していたグルジアを再統一し、ようやく1335年にモンゴル勢力を放逐して、事実上の独立を果たした[3][9][10]。ただし、翌年の1336年にはトビリシで黒死病(ペスト)が大流行し、王国は大被害をこうむった。また、ギオルギ5世の再統一はイルハン朝の宰相チョバンの助力を得て、グルジアの王統の独立保持に反対する国内の勢力を取り除くことができたためであった。その後もグルジアはモンゴルをその起源とするジャライル朝とチョバン朝の影響下にあった[36]。

イスラーム諸勢力の侵入とグルジア分裂の時代

[編集]1380年、モンゴル帝国再興の旗印を掲げたティムールがトビリシを占領、王と王妃は捕虜となった[19]。さらに1386年から1403年にかけて計8度におよぶティムール帝国による猛襲は、経済的にも文化生活の面でも回復困難な打撃をグルジア社会にあたえ、その国土は極度に疲弊した[3][9][10]。こののち一時黒羊朝の支配に服している。

統一グルジアの最後の王は15世紀前葉のアレクサンドレ1世で、その息子の治世にはいくつかの公国に分裂して絶え間ない抗争がつづいた[3]。1444年にはトビリシがペルシア軍によって侵略を受け、1460年代には東部でカヘティ王国が独立した。1466年、グルジア王国はついに崩壊して分権化が進行し、無政府状態に陥った。その間、1453年、コンスタンティノープルがオスマン帝国のメフメト2世によって陥落し、東ローマ帝国が滅亡したため、グルジアは西方キリスト教世界から隔離された状態に陥った[3][37]。

無政府状態は、1490年にイメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国が相互の独立を承認するまでつづいた。この時点でグルジアはバグラティオニ家の王統をいただく3王国に分裂し、また13世紀以来の西南グルジアの有力豪族ジャケリ家が公式に支配したアタバク領サムツヘ国があり、さらに黒海沿岸にグリア公国、サメグレロ公国、アブハジア公国、内陸部にスヴァネティ公国が独立した君公国としてふるまい、事実上5つの公国が分立する状態となった[16]。

16世紀初頭から18世紀前半にかけてのグルジアは、イラン高原に建国された東のサファヴィー朝、アナトリア半島や新首都イスタンブールを本拠として周囲に勢力を拡大する西のオスマン帝国の圧力を受け、しばしば両者の係争の地となった[9]。後述のとおり、多くの場合、東部のカルトリ王国とカヘティ王国はサファヴィー朝、西部のイメレティ王国はオスマン帝国の支配を受けた。しかし、このような分裂と異民族支配のなかで、グルジア正教が東方で孤塁を守りえたのは、タマル女王をはじめとする中世グルジア王国の輝かしい歴史とそこで培われた民族文化、キリスト教国としての長い伝統によるものといえる[37]。この時代、とくにグルジア東部にあっては度重なる戦乱と住民の強制移住によって人口が減り、経済活動も停滞を余儀なくされた[7][注釈 5]。トルコとイランの抗争は、イスラームにおけるスンニ派とシーア派の宗教戦争の性格も内包しており、この過程で南西部のアジャリアなどではイスラーム化が著しく進行している[9]。

1510年、オスマン帝国はグルジア西部のイメレティ王国に侵入し、その首都クタイシが攻略された[3]。その後まもなく、サファヴィー教団出身で王朝の始祖となったペルシアのイスマーイール1世がカルトリ王国へ侵入した[3]。1540年から1553年にかけては、サファヴィー朝第2代シャータフマースブ1世による侵攻を受け、占領された。モスクワ・ロシアのイヴァン4世(雷帝)とその後継者たちはグルジアの地に分立するキリスト教国に関心をもちつづけたが、ムスリム勢力の進出を阻止することはできなかった[3]。

オスマン帝国下のイメレティ王国は頻繁に王位が交替し、混乱がつづいた[34]。サメグレロ公国のダディアニ家は17世紀のレヴァン2世のときに最盛期を迎えたが17世紀後半には衰え、公国支配者の血統が交替した[34]。サムツヘのジャケリ家はグルジア王家との婚姻によって独自の立場を築いたが、のちにオスマン帝国の直接支配下に入り、パシャの称号を獲得し、その領域ではイスラーム化が進行した[34]。

カヘティ王国では、16世紀前半に英明な君主レヴァンが現れ、国王の権力を強化して絹の交易などで王国を繁栄に導いた[38]。一方のカルトリ王国では16世紀中葉にシモン1世らがペルシアに対して抵抗して以降は、サファヴィー朝の宗主権を認めた[38]。

1555年、トルコとペルシアは長年の抗争の結果アマスィヤの講和を結んで平和を実現する一方カフカスにおける相互の勢力範囲を定め、これはその後グルジア社会を大きく規定することとなった[16]。1578年、小康状態は破られ、オスマン帝国の勢力がカフカス全土を蹂躙してトビリシを制圧し、チルディル州が置かれた。サファヴィー朝では「英主」と称される第5代シャーのアッバース1世はこれに反撃、オスマン勢力を撤退させた[3]。アッバース1世はまたカヘティに対して略奪遠征をおこなったのでその富は失われてしまった[38]。

サファヴィー朝の政治的影響下にあった東グルジアのカルトリ・カヘティでは、イスラーム改宗を条件にバグティオニの家系の王子から選ばれ、政治経済的ないし軍事的には衰退し、文化面でもペルシア文化の影響を強く受けた[16][38]。しかし、その一方ではアルメニア人やチェルケス人などとともに「グラーム(王の奴隷)」と呼ばれる軍人・官吏としてサファヴィー朝を支え、イラン人やトルコ人とならんで枢要な国政ポストについてエリートの一画を占めるようなグルジア人があらわれた[16][39]。「世界の半分」と称されたサファヴィー朝の帝都イスファハーンの長官職は半ばグルジアの王子による世襲の職となっており、現在のイラク国境に近いシューシュタルの町は、グルジアの大貴族出身者の家系が約100年にわたって支配しつづけた[39]。

グルジア独自の伝統文化もペルシア支配下で復興を遂げた[16]。それは、後世の歴史家をして12世紀初頭の「黄金時代」に対比し、「銀の時代」と呼称せしめるほどである[16]。それを端的に示すのが、以下に述べる、17世紀のグルジアが生んだカヘティ王ティムラズ1世、カヘティおよびイメレティ王アルチル(カルトリ王ヴァフタング5世王子)という2人のすぐれた詩人王の存在であった[16]。

ティムラズ1世は、アッバース1世の承認を獲得して1605年にカヘティ王位についたが、1614年にサファヴィー朝に対して叛旗を翻した[16]。その結果、1624年、サファヴィー朝の宮廷に名誉の人質として送っていた母后ケテヴァンは拷問のうえ処刑され、子息のアレクサンドレとレオンは去勢の復讐を受けた[16]。アッバース1世の対グルジア政策は峻烈をきわめ、グルジアにむけて懲罰遠征を敢行、ティムラズ王に協力したカヘティ人を大量に虐殺し、10万人以上をイランに連行して強制移住させた[16]。これに対し、グルジアでは1625年にギオルギ・サアカゼによって主導された大規模反乱がおこっている[16][注釈 6]。アッバース1世は、一方では国内のトルコ系武人の勢力を牽制するため、イスラームに改宗した親サファヴィー派のグルジア人を大量に登用した[16]。こうしたなか、強い正教信仰の持ち主であったティムラズ1世は、幽囚の身にあって母の殉教を主題とする叙事詩など数多くの作品をのこしたのである[16]。その作品はグルジア語文学の傑作とされるが、一方ではペルシア語文学からの強い影響が指摘されている[16]。

17世紀後半、5度にわたってイメレティ王・カヘティ王の即位・退位を繰り返したアルチルは、公的には一度イスラームに改宗し、政治的にはティムラズ1世の孫のエラクレ1世とライバル関係にあったものの、文学上は篤いキリスト教精神をもつ詩人としてティムラズの衣鉢を継ぐ存在となった[16]。なお、アルチルの父ヴァフタング5世は親サファヴィー派で、ティムラズ1世を捕らえてサファヴィー宮廷に送り、ティムラズ幽閉のもとをつくったという因縁の関係である[16]。アルチル王は『ティムラズとルスタヴェリの対話』という、12世紀と17世紀という時代の異なる偉大な詩人2人が自らの生きた時代を語り合い、双方の詩作によって競い合うという設定の長大な詩をつくり、グルジアの文芸復興を呼びかけた[16]。1688年ごろ、アルチルはロシアに亡命している[16]。

アルチルの教師であったイオセブ・サアカゼは、ティムラズ1世と同時代を生きながらも彼とは対照的にサファヴィー朝下で出世しながら最後はグルジアの人びとの立ち上がるという、下剋上を体現した愛国者ギオルギ・サアカゼをたたえる一大叙事詩『大モウラヴィ伝』をのこした[16]。他に、詩人としてはダヴィド・グラミシヴィリやベシキの名が知られ、その作品は今日でも親しまれている[22]。

散文による年代記も著述された。17世紀末のパルサダン・ゴルギジャニゼの『グルジア年代記』がそれで、ゴルギジャニゼはグルジアの貧しい庶民階級の出身ながらイスファハーンのサファヴィー朝の宮廷に官吏として仕え、ペルシア語の叙事詩や法典などをグルジア語に翻訳する一方、キリスト教受容史から始まるグルジアの歴史を著述した[16][40]。

18世紀に入ると、カルトリ王国にヴァフタング6世が現れ、1703年から1711年までは同国の摂政、1723年までは何度かカルトリ王位についた[3]。彼は傑出した立法家であったが、その一方で、1709年にグルジアに印刷術を持ち込み、グルジア語印刷を始め、自国史の追究に関心の強い文化人でもあった[3][16]。彼は、ゴルギジャニゼの著したグルジア年代記の続編を編纂する目的で学者・有識者を集め、グルジア国内の写本・古文書の精査を命じた[16]。そして、その成果を14世紀から17世紀までの公的年代記としてまとめ上げ、『新グルジア年代記』と題して刊行した[16]。ヴァフタング6世はまた『カリーラとディムナ』など多くのペルシア語作品をグルジア語に翻訳している[22]。

1722年、アフガン人がイスファハーンを陥落させサファヴィー朝が崩壊すると、グルジアはオスマン帝国の新たな侵入を招いた[3]。ペルシアでは征服者ナーディル・シャーが現れ、アフシャール部族をまとめてロシア帝国とのあいだに反オスマン同盟を結び、アフシャール朝を創始してオスマン帝国に奪われた失地を回復、カルトリ王位をバグラト朝カフ家の一族でカヘティ王だったテイムラズ2世にあたえた[3][16]。テイムラズ2世もまた詩人であった。

『新グルジア年代記』の刊行者ヴァフタング6世は1737年にロシアで客死し、その子ヴァフシティ・バグラティオニは1745年、亡命先のモスクワで大著『ジョージア王国の記述』を書きあげた[16]。この著作によって彼は「グルジアのギボン」と形容されることがあり、また、本著とヴァフシティによって1752年に制作されたヨーロッパ地図とは、2013年、一括してUNESCOの世界記憶遺産に登録された[16]。ヴァシュフティ以外ではベリ・エグナシヴィリや『知恵と虚言の書』を書いたスルカン=サバ・オルベリアニらの人文主義者の活躍がみられ、オルベリアニはヴァフタング6世の叔父にあたり、ペルシア語の辞書も編纂している[22][41]。

帝政ロシア時代

[編集]

18世紀後半、東グルジアではカヘティ王国にエレクレ2世が現れ、サファヴィー朝滅亡後のペルシアで興起したアフシャール朝を撃退し、父のカルトリ王ティムラズ2世死去後はその領域をも継承して、1762年、トビリシに都を置くカルトリ・カヘティ王国(グルジア王国)を建てた[3][9]。エレクレ2世はインド在住のアルメニア商人たちと提携して新生王国の殖産興業に尽力したため、グルジア経済はおおいに発展した[8][38]。1768年から1774年にかけて起こった露土戦争(第1次)ではエレクレはロシア側で戦った。クタイシを首都とする西グルジアのイメレティ王国もこの戦争ではロシア側に立ち、ソロモン1世治世下の1779年にはオスマン帝国の支配から脱却することに成功した[3]。

エレクレ2世は、1775年、トビリシに神学校を開設した[17]。また、北カフカスのダゲスタンからのレズギン人の襲来やペルシア、トルコの両勢力から自国を守るため、同じ正教を奉ずる北の大国ロシア帝国との同盟をめざした[3]。1783年には女帝エカチェリーナ2世とのあいだにギオルギエフスク条約を結び、グルジアの独立と領土保全を保障することを条件にロシア帝国の保護国となることを認めた[3]。同じ年にロシアはクリミア半島を併合しており、これらの動きに反発したトルコとの間で再び露土戦争(第2次)が起こっている[42]。しかし、フランス革命期のロシアは、エカチェリーナが結んだ条約を無視して同盟国となったグルジアを見捨てたため、エレクレ2世は結局、新興カージャール朝の創始者アーガー・モハンマド・シャーの猛攻に単独で立ち向かわなければならなくなった[3][38]。1795年、グルジアは大敗北を喫してトビリシは略奪を受け、殖産興業政策の成果は無に帰した[3][38]。エレクレ2世は失意のなか1798年に没し、後継者のギオルギ12世は無条件で王国を「狂人皇帝」と呼ばれたロシアのパーヴェル1世の保護に委ねようとした[3]。病弱なギオルギは在位2年あまりで1800年12月に死去した[3]。

1801年1月8日、ロシア皇帝パーヴェル1世はカルトリ・カヘティ王国を廃して東グルジアの併合を宣言し、同年9月12日、併合は新帝アレクサンドル1世によって実行にうつされた[3][注釈 7]。ロシア風に「チフリス」と呼ばれるようになったトビリシにはカフカス総督府が置かれ、ギオルギエフスク条約の条項にもかかわらず王制存続は無視され、ロシアの軍政長官の支配下に置かれることになった[17][43]。これに対し、カルトリ・カヘティの各地では人民の叛乱が起こっている[3][17]。なお、1803年から1815年にかけてはナポレオン戦争の時期にあたり、ロシア帝国もこれに深くかかわったが、アウステルリッツの戦いやフィンランド戦争で活躍したピョートル・バグラチオン将軍はグルジア王家の出身である。

カフカス総督は、帝政ロシアの他の植民地の総督府の長以上の権限を有し、ロシア内地同様に県(グベールニヤ)制が布かれ、県知事をはじめとする支配者層にはグルジアやアゼルバイジャン等の現地の有力者の多くがそのまま組み入れられた[43]。グルジアを編入したロシア帝国は19世紀初頭、ザカフカスのよりいっそう強固な支配と「グレートゲーム」とよばれる覇権抗争においてペルシアの背後にあるイギリスへの対抗のため、グルジア軍道を建設した[44]。

ロシアは1810年には西グルジアのイメレティをも併合し、かつての3王国は総じて比較的簡単にロシアの一部になってしまったといえる[45]。実際のところ、ここではほとんど流血の事態は生じなかった[37]。ロシアはまた、1828年にはアルメニアを併合、さらに同年、ペルシアとの戦争の結果、シーア派ムスリムの多いアゼルバイジャン北部を支配下に置き、1829年にはグルジアのグリアを併合した[3][45]。ロシアではこのころ、デカブリストの乱(1825年)や11月蜂起(1830年)が起こっており、1832年12月10日には、これらに影響を受けたグルジア人貴族がロシア高官の粛正を謀る事件があったが未然に発覚して失敗に終わっている。また、グリアではロシア政府によるジャガイモの強制栽培に端を発した1841年グリア反乱が起こった。農民を中心に7,000人もの人が反乱軍に加わったが、ロシア正規軍とこれに同盟したグルジア貴族によって打ち負かされ、多くはシベリアに送られた。

ロシア側からみれば、ザカフカス(南カフカス)よりも北カフカスのチェチェン人・レズギン人などのイスラーム系山岳民族の方が難敵であった[45][46]。結局ロシアは、北カフカスを戦場とするカフカス戦争(コーカサス戦争)に1816年から1861年まで、実に45年の歳月を費やした[45]。この戦争は皇帝アレクサンドル1世が特別グルジア軍司令官アレクセイ・エルモーロフにカフカス平定作戦開始を承認したことで始まったが、山地民族の側は、ミュリディズムと呼ばれるイスラームの信仰によって結束し、イマームと称される政治的・宗教的指導者によって政治制度が整えられ、ロシア帝国に対するジハード(聖戦)の機運を高めた[46]。グルジアでは、ミングレア(旧サメネグロ)、スヴァネティ、アブハジアがそれぞれ1857年、1858年、1867年に最終的に併合され、ロシア帝国の正式な版図となった[3]。

ロシア、トルコ、ペルシアの3帝国によって分割されている。

北カフカス征服戦争に対し、グルジアの軍隊と人びとはロシア側で参加した[37]。これについては、当時のグルジア人たちがロシア人たちと正教の信仰をともにするというばかりではなく、ロシア統治の積極面を評価する現実主義的な視点をもっていたという指摘がある[37]。実際のところ、ロシアへの併合はムスリムの諸勢力の攻勢から自身を守ることができ、ロシア政府の主導するカフカス地域の再キリスト教化に参与できる点では利益があったのである[13]。ロシア帝国はカフカス戦争終結後、ムスリムの多く居住する中央アジアに転進し、その侵略を本格化させていった[45]。1877年から翌年にかけて起こった露土戦争はロシアの勝利に終わり、その結果、黒海沿岸のポティとバトゥミ、長くオスマン帝国の影響下にあったアジャリアもロシアに併合され、カフカス地域全域がロシア帝国領となった[9]。

ロシアへの併合によってグルジア正教会は1811年、ロシア正教会に吸収され、その組織的独立を失った[13][14]。グルジア教会のカトリコス(総主教)は廃され、その教区はロシア教会に編入された[14]。ロシアの宗務院に属する大主教が置かれ、「グルジアのエクザルフ(総主教代理)」の職位が設けられた[14]。大主教には当初はグルジア人聖職者が任じられたが、1817年以降はそれもロシア人聖職者によって占められるようになった[14]。これは、非カルケドン主義に立つアルメニア教会とは異なり、ロシア教会とグルジア教会の間には教義上の差異がないとみなされたからであったが、教義に相違はなくてもグルジアには非インド・ヨーロッパ語として長い歴史をもつグルジア語の文章語と独特の典礼があり、グルジア人聖職者・信者にとってグルジア語の禁止とロシア語の強制は大きな苦痛をともなうものであった[13]。グルジア人たちはロシア帝国政府に対し粘り強く教会の独立を要求した[13]。

そうした一方、グルジア貴族の師弟で露都サンクトペテルブルクに留学する者が多くなり、ロシア経由でロマン主義文学の影響を強く受ける者もあらわれた[47]。「グルジア・ロマン主義の父」といわれた詩人アレクサンドレ・チャヴチャヴァゼは帝政ロシアの軍人としても活躍したが、彼はロシアの有名な作家で外交官でもあったアレクサンドル・グリボエードフの義父としても著名である[47]。また、しばしば「グルジアのバイロン」と評されるニコロズ・バラタシビリはその若い死が惜しまれたロマン主義の詩人で、『グルジアの運命』や『ペガサス』は後世に多大な影響をあたえた[47]。

開明的なミハイル・セミョーノヴィチ・ヴォロンツォフ総督時代の1845年から1854年にかけては、グルジアの商業と貿易が急速に発展した時代であり、チフリス(トビリシ)には劇場なども整備され、都市文化が開花した[3][47]。また、トビリシはカフカス全体における政治の中心でもあったため、ペルシア、オスマン帝国、フランス、スウェーデン、ベルギーの公館もあった[17]。学芸面では、1850年にロシア帝国地理学協会(1845年創設)がトビリシに支部を設け、現地の知識人や外部からの観察者がそれぞれおびただしい民族誌を著述している[43]。これは、この地域のロシア化を意味する反面、新たな伝統の創出であるとともに近代的なナショナリズムの揺り籠になった[43]。文芸の面でも、『曙』などの文芸誌が登場し、国民文学として新たな展開をみせるようになった[47]。

1861年にロシア皇帝アレクサンドル2世の発した農奴解放令はグルジアにもおよび、それまでさまざまな条件を課されて農奴の状態にあった東部グルジアの農民は1864年に、西部グルジアの農民は1864年から1871年までのあいだに自由の身となり、従来の家父長制的な慣行は近代教育の普及とヨーロッパからもたらされた諸思想によって急速に消え去っていった[3]。

19世紀後半には、イリア・チャヴチャヴァゼ、アカキ・ツェレテリ、そしてヴァジャ・プシャヴェラという、現代ジョージア人(グルジア人)にも「イリア」「アカキ」「ヴァジャ」で親しまれているグルジアの国民的作家が生まれた[47]。東グルジア出身で旧王族のイリアは、読書社会協会を組織し、現代グルジア語の確立と普及にもつとめ、『オタルの未亡人』などの作品を残した[47]。アカキは西グルジアの出身で『バシ・アチュキ』などの作品があるほか、識字運動などをふくむ啓蒙的な諸活動を展開した[47]。山岳地帯のプシャヴィ地方出身のヴァジャは、生涯郷里を離れず、方言を用いて貧しい山地の現実と土俗の民俗的世界を繊細な感情で表現したもので、代表作に『客人歓待』がある[47]。

1860年代、トビリシには織物工場が設けられ、1872年、トビリシとポティの間の鉄道が開通した[3][44]。さらに、バトゥミ・トビリシ・バクーの鉄道も敷設された[17]。これにより、鉱山・工場・農場経営などの諸産業が発展したが、資本の多くはロシア人、アルメニア人、西欧諸国の人びとの掌握するところとなり、グルジア人には恩恵が少なく、多数の農民と都市化・産業化によって新たに形成された労働者階級の多くはこれに不満をいだいた[3]。1883年、トビリシにザカフカス鉄道本部が置かれ、グルジア地域はザカフカス地方の鉄道輸送の要地となった[44]。グルジアには大規模な工場としては鉄道関連のものしかなく、工場法のような労働者保護のための立法もなかったことから、労働環境は劣悪なものであったが、発展期のロシア資本主義の一翼をになう地域として経済的にもロシア帝国に組み込まれていった[44]。なお、1900年の段階ではアゼルバイジャンのバクー油田は世界の石油産出量の半分を占めており、同じ年にバクーとバトゥミを結ぶパイプラインが完成している[44]。

農村にあっても、私有地も約3分の2が地主の所有であり、大経営地はツァーリ(ロシア皇帝)に属し、修道院や教会も大きな領地をもっていた[44]。20世紀初頭にいたっても全農業人口の半数近くが一時的義務負担農民(農奴解放によって土地用益権を得たものの、土地代金の支払いが終えるまで一定の義務を負担しなければならない農民)であり、零細な小作農民が多数を占めた[44]。いっぽう、皇帝アレクサンドル2世の暗殺後は締め付けが強くなり、1881年に即位したアレクサンドル3世は計画的なロシア化政策を打ち出して少数民族の同化政策を強制的に推しすすめたことから都市労働者を中心に強い反発が巻き起こり、知識人中産階級では民族主義に目覚める人が増加した[3][43]。

グルジアではさまざまなかたちでの民族再興運動が起こった。文学と社会運動を基本とする第1グループ(ピルヴェリ・ダシ)は作家のイリア・チャヴチャヴァゼやアカキ・ツェレテリ(いずれも上述)、いっそう急進的な第2グループ(メオレ・ダシ)はギオルギ・ツェレテリなど、そして、1892年に活動を開始した社会民主主義を奉ずる第3グループ(メサメ・ダシ)はロシア社会民主党員のノエ・ジョルダニアやニコライ・チヘイゼらによって、それぞれ指導された[3]。社会民主党はマルクス主義を奉ずる非合法政党であった[3]。1898年からはイオセブ・ジュガシヴィリ(ヨシフ・スターリン)が第3グループに参加した[3]。しかし、ジョルダニヤやチヘイゼが第3グループの主導権を掌握し、彼らの属したメンシェヴィキ(ロシア社会民主党の少数派)がグルジア民族主義の受け皿になると、スターリンはグルジアを離れ、やがてウラジーミル・レーニンと行動をともにするようになった[3][9]。

19世紀末葉以降は、このような民族主義の高まりに加え、ヨーロッパから新思潮としてもたらされた社会主義の影響で労働運動・農民運動が頻発するようになった[3][9]。

小説家のニノシヴィリを中心としてマルクス主義の最初のサークルが結成されたのは1892年、西グルジアの炭鉱でのことであった[48]。1894年のニノシヴィリの死去後はジョルダニアがこれを引き継いだ[48]。なお、グルジア語の合法週刊誌『わだち』は1890年代後半以降マルクス主義的な知識人の手によって編集されるようになり、幅広い農村の読者を獲得していた[48]。これは、グルジアではこの時期、合法媒体がグルジア語を用いてマルクス主義の論陣を張ることができたということを意味しており、やがて1902年春のグリアでの農民運動「種まきストライキ」へとつながる動きを準備した[48]。1902年のアジャリアのバトゥミでのストライキや1903年に南ロシア一帯に広がったストライキは社会民主党の指導によるものであった[49]。1903年、トビリシでロシア社会民主労働党カフカス連盟が組織され、カフカスの諸都市での労働運動はいっそう組織化を強めた[48]。1903年7月にバクーとオデッサで始まったゼネラル・ストライキはトビリシやバトゥミにも波及している[48]。

1904年2月、日露戦争が始まった。この年の8月から9月にかけて日露間で戦われた遼陽会戦でロシア陸軍が日本陸軍に敗北したことは労働運動・農民運動にも大きな影響をあたえた。1904年末、グルジアではバクーやバトゥミの労働運動と結びついて農民委員会が結成され、広範な騒擾事件とゲリラ戦が展開された[3][50]。特にグリア地方の農民蜂起は、ツァーリ政府から地域権力を奪い、自治をおこなって地主の所有する農地を占拠し、さらに武装集団を組織するに至ったというもので、その様態は「グリア共和国」と呼ばれるほどであった[3][48]。「マルクス主義者が指導した世界初の農民反乱」と評されるこの動きは全グルジアに広がり、ここにはかつてのグルジア貴族も参加した[48]。1905年2月18日、グルジアに戒厳令が布告され、ツァーリ政府はグリアの農民代表と交渉したが、地主地の接収や制憲議会の召集などをめぐって意見が一致せず、交渉は決裂し、政府は3月に軍を派遣した[50]。農民蜂起はカザーク兵の鎮圧の前に崩壊した[3][49]。この動きはさらにロシア中部などへと波及していった[50]。

こうした一連の動きはロシア第一革命(1905年革命)と呼ばれており、1905年の前半期を通じて反政府運動と暴動がロシア帝国全土に広がった[51]。ザカフカスでは、トビリシ、ポティ、クタイシ、バクー、ウラジカフカス、アレクサンドロポリ(現、ギュムリ)でストライキが起こっており、トビリシ、カルス、バクー、ウラジカフカスでは軍部の反乱さえ起こっている[51]。

日露戦争での戦敗はロシア人のみならず、ロシア帝国内の諸民族にも大きな影響をあたえ、これを機に「自由主義者の春」という状況が生まれた[52]。1905年9月17日から22日にかけてはロシア帝国内の革命派によってフランスのパリで反政府党・革命党会議をひらかれ、そこには解放同盟(のちの立憲民主党)やナロードニキの流れを汲む社会革命党(エスエル)、フィンランド民族主義党、ポーランド社会党、ポーランド国民連盟、アルメニア革命連合、ラトビア社会民主同盟など8団体が参加したが、ここにはグルジア革命的社会主義者連邦派党の姿もあった[52]。ツァーリ政府はこうしたなかセルゲイ・ヴィッテが中心となって起草した十月詔書を発し、ドゥーマ(国会)の開設を約束した[51]。

1905年は、西グルジアを除くカフカス全域ではむしろ「民族紛争の年」という様相も呈していた[48]。1906年以降、革命運動は停滞していくが、その間グルジアではメンシェヴィキがいっそう広範な支持を獲得していった[48]。

民主共和国・ソ連邦時代

[編集]1914年に第一次世界大戦が始まると、ロシア・トルコ国境に位置する南カフカス地域は最前線となった[53]。エンヴェル・パシャ率いるトルコ軍はザカフカス西部の奪還をめざしたが、12月の山岳地帯を軽装備で強攻したサルカムシュの戦いで兵力の85パーセントを失う大敗北を喫した[53]。これに対し、ロシア帝国軍はグルジア人やアルメニア人の義勇兵の参加も得て1916年7月にはエルズィンジャンにまで侵入した[53]。

大戦中の1917年、ロシア革命が勃発した。二月革命後、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンの3つの地域は「カフカス特別委員会(オザコム)」の名で知られるペトログラードの一委員会によって支配され、また、グルジアの人びとの長年の希望であったグルジア正教会の独立がようやく認められ、カトリコスが選出された[3][14]。その年、ボリシェヴィキ(ロシア社会民主党多数派)によって引き起こされた十月革命では、ロマノフ王朝の帝政ロシアが崩壊、立憲民主党(カデット)が主導していた臨時政府が倒された。南カフカスの民族主義者・社会主義者(グルジアのメンシェヴィキ、アルメニアのダシュナク党、アゼルバイジャンのミュサヴァト党)はこれを機にロシアから分離し、トビリシに結集してセイム(Sejm、カフカス委員会議)という新しい機関を設置した[3][53]。ロシア人兵士は十月革命によって南カフカスを去り、1918年3月にはヴェヒブ・パシャ率いるトルコ軍がこの地に押し寄せた[53]。一方、革命の指導者ウラジーミル・レーニンは人民委員会議(ソヴィエト政権)を組織し、1918年1月、ロシア内戦のなかから生まれた赤衛隊をもとに赤軍(労農赤軍)をつくった。

1918年3月3日、ソヴィエト・ロシア政府はカフカス委員会議にはかることなく、バトゥミ、カルス、アルダガンのトルコへの割譲を含むブレスト=リトフスク条約に調印した[44]。西方からのトルコ軍の進撃にさらされた南カフカスでは、1918年4月9日、セイムによってザカフカース民主連邦共和国の建国が宣言された。共和国の最高機関は、ザカフカス議会であり、グルジアのニコライ・チヘイゼが議長を務め、アルメニア人とアゼルバイジャン人が副議長を務めた。4月13日、トルコは新たな要求を掲げ、翌日グルジアのバトゥミに侵入した[44]。連邦共和国政府は、ブレスト=リトフスク条約を認めなかったが、軍事力をほとんど保有していない状態だったため、5月11日以降、バトゥミにおいてドイツ・トルコ軍司令部と交渉に入った。交渉中、グルジアとアルメニアは親ドイツ、アゼルバイジャンは親トルコなどそれぞれの立場に違いがあり、内部対立が生じたことから、連邦は解消され、5月26日、メンシェヴィキの指導のもとにドイツ軍保護下でグルジア民主共和国が独立、トルコ影響下で27日にアゼルバイジャンが、28日にはアルメニアがそれぞれ単独国家を建国した[9][53]。グルジア民主共和国を承認したのはソヴィエト・ロシアを含む22カ国にのぼった[31]。英米独伊をはじめとするヨーロッパ諸国やトルコ・日本などはボルシェヴィキ政権および赤軍を許可しないという公約を条件に民主共和国を承認した。6月4日、グルジアはトルコと講和を結び、アジャリアなど一部の領土をトルコに割譲し、7月にはボリシェヴィキの建てたクバーニ=黒海ソビエト共和国と抗争した[44]。グルジアは当初ドイツ帝国軍の保護下に置かれ、カフカスの油田地帯にはフリードリヒ・クレス・フォン・クレッセンシュタイン率いる3000人のドイツ軍が進駐し、同盟国トルコとともにアゼルバイジャンを占領した[54]。

グルジア民主共和国は1918年5月26日の建国当初メンシェヴィキが連邦社会主義者、民族民主主義者と連合して国民会議を組織し、ノエ・ラミシヴィリがその議長職を務めたが、7月24日以降はメンシェヴィキのノエ・ジョルダニアが首相として政府を率いた。ジョルダニア政権の農相ホメリキは1919年1月より包括的土地改革を本格化させ、地主や貴族の土地の一部を接収して農民たちに分与して自作農が創設されたため、農民層から支持された[53]。メンシェヴィキは、1919年2月のグルジア制憲議会選挙では得票数50万5,477票中40万9,766票、議席数130議席中109議席という圧倒的な支持を受けて政権は安定し、土地改革のほか司法改革、工業の国有化などの政策を進めた[44]。対ロシア防衛の面では、アントーン・デニーキン率いる白軍が優勢だった時期にはアゼルバイジャンと協力してこれを牽制した[53]。

アゼルバイジャンのミュサヴァト政権はバクーの石油利権をめぐってドイツがトルコに圧力をかけたのでトルコへの併合は免れたが、中央同盟国が敗北しトルコ軍が撤退すると替わってイギリス軍が1918年11月に本格的に進駐してきた[53]。内戦における白軍有利の状況のなかでイギリスは当初ミュサバト政権を承認しなかったが、反共防波堤にする方針に転じ、そのなかで自由選挙も実施されたが、やがてロシア革命干渉戦争から手を引くこととして1919年8月バクーより撤退した[53]。その後、内戦で優勢となった赤軍(のちのソ連軍)がバクーを占領、1920年4月にソヴィエト政権が成立した[53]。

第一次大戦中、オスマン帝国領内でアルメニア人虐殺を経験したアルメニアは、1918年5月の決戦でトルコを撃退した地域をもとにダシュナク政権が独立し、連邦解消後はエレヴァンを首都として建国したものの、トルコ領内からの大量難民にともなう住宅問題・労働問題・感染症問題の発生、オスマン帝国内のアルメニア人有力者からの干渉、さらにアゼルバイジャンやグルジアとの間には国境地帯の帰属をめぐる紛争があって国家運営は難渋をきわめた[53]。イギリス軍の援助でカルス地方を奪還したこともあったが、1920年秋のキャーズム・カラベキル率いる新生トルコ軍との戦争に敗れ、11月には赤軍も侵入してきたため、ダシュナク党は赤軍受け入れを認め、1920年12月にソヴィエト政権が成立した。

グルジアでは、1918年7月末から12月まで、南部のボルチャロ郡(マルネウリ)やロリ地方をめぐってアルメニアとのあいだで戦争状態になった(グルジア・アルメニア戦争)。グルジアからは国境警備隊のほかドイツ軍もこれに加わった。当初はアルメニアが優勢だったが、のちにグルジアが反撃して膠着状態となった。1918年末のドイツ・オーストリア崩壊後、グルジアはイギリスの占領下に入った。イギリスは1919年1月、グルジア・アルメニアの和平を仲介し、グルジア西部に傀儡国家バトゥミ共和国の建国を宣言した[3]。しかし、グルジアの人びとは、イギリスの支持を受けたデニーキン率いるロシア白軍を、ボリシェヴィキ以上に危険な存在だと考え、白軍の帝政秩序の回復を目的とする活動に対しては協力を拒否した[3]。これにより、バトゥミ共和国は1919年のうちに崩壊、翌1920年7月には英軍はバトゥミから全面的に撤退した[3]。グルジアはロシア支配に入ったアゼルバイジャンとも抗争した[8]。

1919年10月から11月にかけてはグルジア各地で武装蜂起が相次ぎ、これは鎮圧されたもののグルジアは国内外の情勢の悪化にともないロシアとの関係を修復する必要にせまられた[3]。1920年5月7日、ロシア・グルジア間でモスクワ条約が結ばれ、グルジアではボリシェヴィキの合法化が義務付けられ、それにもとづいてセルゲイ・キーロフを長とするソヴィエト使節団がトビリシに派遣された[3]。キーロフらは民主共和国を崩壊させてこの地にボリシェヴィキ革命を実現すべく行動した[3]。グルジアではグルジア共産党が発足して、メンシェヴィキ政権の打倒を準備した[3]。1920年末の段階ではアルメニアにもソヴィエト共和国が成立していたので、グルジアは三方をソヴィエト共和国にかこまれる状態となっていた[44]。

1921年1月、グルジア民主共和国は旧連合国の多くから独立国としては認められていたものの、前年に発足した国際連盟への加盟は拒否された[3]。すかさず、グルジア人ボリシェヴィキのヨシフ・スターリンとグリゴリー・オルジョニキーゼは赤軍を指揮して軍事行動を起こした(赤軍のグルジア侵攻)[3][9]。同年2月のロリでの民衆蜂起を契機に、2月21日、赤軍第11軍が首都トビリシを侵攻、市街戦の結果ここを占拠して、2月25日、グルジア社会主義ソビエト共和国の発足を宣言した[3][9][55]。民主共和国政府はバトゥミに逃亡したものの3月17日に国軍が降伏してバトゥミが陥落、亡命を余儀なくされた。メンシェヴィキはフランスのパリにおいてジョルダニアを首班とするジョルジア民主共和国亡命政府として活動をつづけ、新しく成立したグルジア・ソビエト共和国はグルジア共産党第一書記のラヴレンチー・ベリヤによって指導された。

十月革命直後のロシアでは、フィンランドやポーランドなど旧帝国に併合されてまもない地域はいち早く独立を果たしたが、ウクライナで独立の動きが強まってロシア内戦が始まると、モスクワのロシア共産党最高指導部は、完全に独立した主権国家である各共和国が互いに対等な関係で条約をむすびあうことで統一行動を演出するという方針を採用した[56]。このような方針の下、1922年12月13日、グルジアのソビエト共和国はアルメニア、アゼルバイジャンとともにザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国に編入されて独立を失った[55]。そしてそれと同時に、ロシア、ウクライナ、白ロシアおよびザカフカースの4ソビエト共和国の対等な連邦として、ソヴィエト連邦が正式に発足した[9][55]。ソヴィエト連邦は結局旧ロシア帝国の版図をほぼそのまま引き継いだかたちとなり、各共和国は主権対等の建前をとりながら、実際は各国の共産党はロシア共産党中央委員会の単なる地方委員会にすぎなかった[56]。なお、1922年4月3日、スターリンはレーニンの推挙でソビエト連邦共産党書記長に任命されている。

モスクワによる急速な中央集権化に対し、最も頑強に抵抗したのはグルジアであった[9]。赤軍によるグルジア侵攻直後に始まり、1922年後半にピークを迎えたボリシェヴィキ内の論争が、いわゆる「グルジア問題」である。この政治論争の主要な論点となったのは、グルジアなど3カ国でザカフカース連邦を構成するというモスクワの決定の是非であり、グルジア単独でソ連邦の一員になる立場を望んだフィリップ・マハラゼやブドゥ・ムディヴァニらグルジアのボリシェヴィキ指導者は、この決定に強硬に反対した。モスクワからの自治を維持しようとするグルジア側の願望や、ボリシェヴィキが画策していた国境政策の解釈にグルジア特有の解釈がこれにからんで論争は複雑な様相を呈した。結局論争はスターリンとその盟友オルジョニキーゼの勝利に帰し、マハラゼやムディヴァニは失脚した。グルジアではソヴィエト化の過程、ソ連邦結成時における中央との軋轢がとくに大きかったのである[57]。

スターリンとオルジョニキーゼの立場は「民族主義の害毒」を撲滅し、ソヴィエト体制の枠のなかで国としての結束を固めることを目指したものであり、すべてのソヴィエト国家がロシアに併合されて従属的な立場に陥るよりはむしろロシアと同等の地位にあるべきであるというものであったが、これを病床で聞いたレーニンは官僚制的中央集権にもとづいた大国主義的な抑圧の形態であるとして厳しく批判し、スターリンと晩年のレーニンとの不和の原因のひとつとなった[3][8][49]。また、3共和国の権限や機能の分担が曖昧なまま併合されたことは、のちに領土問題・国境問題が浮かび上がってくる元凶の一つとなった[58]。

南カフカスにおけるソヴィエト体制の成立はまた、従来、バクーを除けばボリシェヴィキの勢力の弱い地域であったために、その軋轢も大きかった[58]。旧政権政党の関係者は監視され、幹部は多く追放された[58]。1923年以降、グルジアではメンシェヴィキは解党させられ、旧党員はボリシェヴィキに吸収されるか、国外に亡命するかの選択を余技なくされた[58]。農村に対してはレーニンが中心になって進めたネップ(新経済政策)によって経済の自由化をある程度認めたため、当初は存在した農民の不満もしだいに和らいでいった[58]。

トロツキー派敗北後の1924年には、農村を襲った部分的凶作、穀物調達の不振、穀物投機傾向の拡大と価格の高騰、都市民の不満増大など「1924年秋の危機」と呼ばれる状況が現出した[59]。これは、ネップの行き詰まりを示す事象ともいえたが、カクツァ・チョロカシヴィリらの指導によって大規模な反ソ農民暴動(八月蜂起)がグルジアで起こったことはロシア共産党中央を震撼させた[59][60]。この暴動は赤軍によって鎮圧されたが、スターリンはグルジアの暴動について「もしわれわれが農民に対する態度をそのものを根本的に改めないならば、・・・グルジアで発生したことは、ロシア全土でくりかえしおこるであろう」と論じた[59]。

ソ連では、レーニン死去後、スターリンが権力を奪取し、1928年にはネップに対して否定的評価を下し、1929年には第一次五カ年計画を開始して農民から作物を強制的に徴収、これを海外に輸出することで資金を調達し、それをもとに急速な工業化をはかろうとした[58][61]。コルホーズを中心とする集団化によって農業生産の効率を高め、余剰人員を工業労働力にまわそうとしたのである[58]。その結果、都市住民には食糧が行き渡るようになり、市民生活は厳しく統制された反面、重化学工業化と軍事化によってソ連は再びかつて大国ロシアと同じ道を歩むことが可能となった[61]。スターリン自身はグルジア人であったが、権力を容赦なくふるった独裁者という点では、雷帝イヴァン4世やピョートル1世などと同様、むしろ典型的なロシアの専制君主の系譜を引く人物とみなされることがある[61]。

一方農村では、ようやく安定した農家経営と自らの土地を得た農民たちが集団化と作物強制徴収で生活が脅かされることに反発し、カフカス地方ではウクライナと並んで激しい抵抗運動が起こった[58]。農業生産は激減して飢饉が発生する一方、地方の共産党組織そのものも混乱した[58]。ソヴィエト政権は農業集団化をおこなうにあたって次第に警察力に訴えるようになり、抵抗者には「クラーク(富農)」とレッテルを貼って財産を没収して居住地から追放した[58]。

1930年代、スターリンは「一国社会主義論」を唱えて政敵を追い落とし、スターリン自身を頂点とする党組織の引き締めによって国家の政策を貫徹させようとして1936年夏以降、一切の党内抵抗勢力を粛清した[58][注釈 8]。グルジア人ラヴレンチー・ベリヤはスターリンの片腕として内務人民委員部(NKVD)の長官を務め、その中心人物となった[3]。粛清に際してはNKVDにノルマを設け、国民には密告を奨励したため、無制限なテロリズムとなった[58]。こうして、1936年から1938年にかけての大粛清の時代には、草創期のボルシェヴィキ指導者の多くが「トロツキスト」の烙印を押されて葬り去られ、グルジアでも「ムディヴァニ・オクジョア裁判」などがなされて土着の活動家の多くが「民族主義的偏向」の名のもとに処刑された[49]。1936年12月5日、ザカフカース社会主義連邦ソヴィエト共和国は廃止され、単独のグルジア・ソビエト社会主義共和国に昇格した[9]。国土とその住民はスターリン憲法のもとで、ソヴィエト連邦からいつでも分離しうる権利を含む数々の権利があたえられた[3]。

スターリンは独ソ戦と第二次世界大戦を通じて絶対的な権力をふるい、そのなかで民族強制移住がなされ、多くの民族が犠牲となった[62]。独ソ戦末期の1943年から1944年にかけての北カフカス諸民族に対する過酷な強制移住がおこなわれ、とくにイングーシ人とチェチェン人のそれは大規模であり、のちに帰郷が許されたものの現在もなお大きな爪痕をのこしている[62]。これに対し、「スターリン批判」ののちも故郷への帰還が許されなかったのがグルジア南西部のメスヘティ地方に住んでいたムスリム住民(メスフ人)である[62]。メスフ人(メスヘティア・トルコ人)はテュルク系民族で、敵国トルコとの連携を疑われて中央アジアに強制移住させられた[62]。1968年には帰郷の権利が認められたものの歴代のグルジア当局はそれを許そうとせず、現在のジョージア政府も彼らの帰郷を認めていない[62][注釈 9]。一方、二月革命後もグルジア正教会を認めてこなかったロシア正教会が1943年になり、ようやくその独立を認めた[14]。これは総力戦を戦うにあたって、スターリンがグルジア民族主義を取り込む必要を感じたことにより、下した裁定の結果であった[14]。

第二次大戦後の共産党内部ではスターリンの側近にベリヤをはじめとしてグルジア人も多く、ベリヤはスターリン亡き後の有力な後継者のひとりとみなされていた[63]。しかし、晩年のスターリンはベリヤの息のかかったグルジア人側近を警戒して彼らの多くを更迭し、さらに1951年以降はベリヤ本人を失脚させる機会さえうかがっていた[63]。1953年に独裁者スターリンが没すると、ベリヤは「個人崇拝」を批判し、党と国家の分離を主張したがニキータ・フルシチョフらとの政争に敗れ、この年の末、死刑に処せられた[64]。

グルジアはソ連を構成していた諸共和国のなかでも反中央意識がもともと強く、1950年代以降はグルジア人の権利を擁護する民衆運動がたびたび起こった[9][57]。そのなかでもよく知られているのが、1956年5月9日に起こった1956年グルジア暴動(第1次トビリシ事件)である。これは、第20回ソヴィエト共産党大会でのいわゆる「スターリン批判」をきっかけにして起こった民衆暴動であり、武力弾圧によって数百名の死者が出たといわれる。

フルシチョフ時代、戦後の復興も一段落し、スターリン時代の恐怖政治が終わったことで人びとも生活を楽しむ余裕が生まれたが、フルシチョフ政権は一方では「社会主義的競争」の名のもと民族語学校を次々に閉鎖したため、グルジアの都市部ではロシア語学校が大半を占め、「文化のロシア化」が進んだ[65]。その一方、政治の分野では各地で「脱モスクワ化」が進み、グルジアではヴァシーリ・ムジャヴァナゼグルジア共産党第一書記が自国の共産党組織の人事一切を取り仕切った[65]。その任期は1953年から1972年まで21年におよび、フルシチョフ失脚(1964年)後もつづいたが、このような「長期政権」の背景には、スターリン時代に中堅ヴェテランの人材が大粛清によってあまりにも多く失われ、若手が中心になって組織を運営しなければならなかったという事情がある[65]。

レオニード・ブレジネフが政権を掌握していた1970年代、グルジアの反体制派はグルジア人の文化的・宗教的遺産に対する当局の破壊的な扱いにしばしば抗議した[14]。ブレジネフはフルシチョフ政権末期にすでに顕現していた計画経済の失敗を改善するために各共和国の指導部の入れ替えを図り、1972年、グルジアには同共和国グリア州出身のエドゥアルド・シェワルナゼを送り込んだ[65]。シェワルナゼはブレジネフを賛美するキャンペーンを展開し、国内的には「民族主義的偏向」に対する批判をさかんにおこなって中央からの統制を強めようとした[65]。1978年、グルジア・ソヴィエト共和国新憲法草案を作成する際、シェワルナゼは「グルジア語を国語とする」規定を削除したため、グルジア人たちがこれに抗議して4月14日にはトビリシを中心に大規模な1978年グルジアデモが起こったため、削除案は取り消された[55][65]。この事件はかえってグルジア国内の民族主義を強める結果となり、シェワルナゼは政権を維持するためナショナリストたちとの妥協を余儀なくされた[65]。

1985年、ソヴィエト連邦ではコンスタンティン・チェルネンコ書記長が死去すると後継にミハイル・ゴルバチョフが選ばれ、グラスノスチ(情報公開)とペレストロイカ(建て直し)が掲げられた。対外面では、グルジア共産党第一書記だったシェワルナゼを外務大臣に起用し、「新思考」外交が展開された[66]。

1989年4月、半世紀以上にわたる冷戦が終結し、ゴルバチョフのペレストロイカ路線が行き詰まりを見せると、トビリシでは治安部隊が反ソ連を掲げるデモ隊を解散させようとしてトビリシ事件(第2次)が起こった[55][67]。これは4月6日にアブハズ人の運動に抗議するハンガーストライキに端を発した4月9日の平和的な大衆集会に、ソ連地上軍がアフガニスタンから引き揚げた戦車や毒ガスまで用いて、公式発表では19名(グルジア活動家の数字では少なくとも50人)の死者を含む犠牲者を大量に出した事件で、「4月9日の悲劇」と称される[67]。この事件は、全ソ的に衝撃をあたえたが、多分に他地域・他民族に対する「見せしめ」的要素をもつものであった[67]。ゴルバチョフはこのとき報道機関を通じて民族運動をおさえる発言をしたことから、グルジア内ではゴルバチョフは「民族主義の味方ではない」というイメージがつくられ、グルジアの民族運動を一挙に加熱させた[8][57]。

グルジアでは複数政党制の正式承認を待たずに多くの野党が発生した[57]。そのなかでグルジア共産党も民族路線に接近して独立論を掲げるに至った[57]。1989年9月、ソ連の共産党中央委員会総会が民族問題政治綱領を採択したものの、急進主義へと傾いた共和国の運動を満足させることができず、その年のうちにリトアニア、ラトビア、アゼルバイジャン、そしてグルジアも相次いで主権宣言を採択した[68]。この年の11月、グルジア共和国最高会議では1921年のソヴィエト政権樹立を不法とする憲法改正がなされ、これは事実上の主権宣言となった[57]。

反面、ソ連邦時代の末期にはグルジア人とグルジア内に居住する少数民族との関係が悪化した[9]。グルジア・ソビエト社会主義共和国は、その内部にアブハジア、南オセチア、アジャールという3つの自治地域をかかえ、グルジア民族主義とアブハジア民族主義、オセチア民族主義とのあいだにはそれぞれ対抗関係があった[57]。とくにアブハジアの民族主義運動はすでにペレストロイカ初期に高まりをみせていたが、これに対抗するかたちでグルジア民族主義運動も拡大していった[57]。1987年頃から、グルジアの民族主義者たちが独立グルジアへのアブハジアの統合を強調するようになっていたが、アブハジア側はそれに反発し、一独立国として建国することを模索した[67]。1989年7月にはアブハジアでグルジア語の教育をおこなうため、トビリシ大学の分校をスフミに設置する計画に対し、これに反対するアブハズ人がグルジア人を襲撃したことによって1989年スフミ暴動が起こった[67]。これは、アブハズ人、グルジア人双方が猟銃・小銃を用いた内戦状態に発展したが、約3,000人のソ連内務省治安部隊によって鎮圧された[67]。犠牲者は、死者16人、負傷者137人にのぼった[67]。

独立と内戦

[編集]

主権宣言を採択したグルジア議会は1990年3月に国家主権擁護の宣言を採択、11月には国名を「ジョージア共和国」(Republic of Georgia)に改称した[9][57]。

新生ジョージアの諸政党は「独立」という目標においては一致していたが、互いに協力するよりはむしろ分立しがちだったため、諸党派間の対抗関係が深刻化し、非合法な武装集団もこれに混じったことから政治闘争はしばしば暴力的な形態をとった[57]。1990年秋のジョージア共和国最高会議選挙はグルジア初の複数政党制による選挙となり、「円卓会議・自由ジョージア」が大勝した[31][57]。一方、ソヴィエト連邦中央は連邦派と民族派に分断され、1990年12月の人民代議員大会では独立派共和国の代議員が多数欠席する一方、連邦死守派からの発言が目立ち、そのなかで国家権力強化論がさかんに唱えられたことからシェワルナゼが独裁体制復活への危機感を表明したうえソヴィエト連邦の外務大臣を辞任した[69]。

1991年3月31日、国民投票で独立を承認、4月9日、ジョージアはソ連の承認を得ないまま独立を宣言した[9][10][31]。従来の「主権宣言」がソ連の一部という前提のもとに国家の権限分配を主たる問題にしていたのに対し、「独立宣言」はソ連からの完全独立をうたうものであり、その意味合いにはおのずと大きな懸隔があった[68]。5月26日、旧ソ連構成国15カ国中最初におこなわれた1991年ジョージア大統領選挙では急進的な民族主義者で与党指導者のズヴィアド・ガムサフルディアが86パーセントの得票率で大勝し、ジョージア初代大統領となった[9][10][57][70]。1991年12月、ベラルーシのミンスクにロシア、ウクライナ、ベラルーシ3カ国の首脳が集まり、ソヴィエト連邦の解体と独立国家共同体(CIS)の発足が合意された(ベロヴェーシ合意)[68][71]。CISの発足はカザフスタンのアルマトイでおこなわれ、旧ソ連を構成する11カ国が参加したが、グルジアはそのなかでただ1つ加盟を拒否する国となった[8][注釈 10]。

ガムサフルディアは、グルジア(ジョージア)の作家として有名なコンスタンティネ・ガムサフルディアの子息であり、ヘルシンキ・グループ (Georgian Helsinki Group )[要曖昧さ回避]のリーダー格で古くからの反体制活動家として有名だったので当初は圧倒的な人気を博したが、大統領就任後は政権運営に権威主義的手法を多用したことから、しだいに批判が強まった[8][57][70]。具体的には、政治犯の逮捕・虐待や新聞の検閲などであり、1991年10月8日には共産党代議員を追放している[31]。さらに、無制限といってよい権限を大統領にあたえる法律を制定し、反対派からは「独裁者」と呼ばれた[31]。また、彼の強い民族主義的姿勢はアブハジアと南オセチアの分離主義をかえって助長した[70]。

ジョージアでは大統領派とテンギズ・シグア元首相やテンギズ・キトヴァニ元国務大臣らの指導する反大統領派が衝突するようになった[8][57]。とくにゴルバチョフのクリミア軟禁を端緒とする1991年8月政変(ソ連8月クーデター)に際し、ガムサフルディアがモスクワの要求を飲んだのではないかという憶測が広がったため、一挙に反ガムサフルディア運動が起こって一時ジョージアは騒然となった。ロシアのボリス・エリツィン大統領もCIS参加を拒否したガムサフルディア政権を支持しない立場を鮮明にした[8]。混乱状態はいったん収拾されたものの12月21日には「トビリシ反乱」と呼称される内戦状態に陥り、この内乱は3週間つづいた[31]。1992年1月6日、軍事クーデタによりガムサフルディアは失脚した。彼は激しい戦闘のなかをトビリシの最高会議を抜け出して自動車でアゼルバイジャンに移動、さらにアルメニアに逃亡した[8]。

反ガムサフルディア派の人びとはモスクワにいた旧ソ連の外相だったエドゥアルド・シェワルナゼを指導者にまねいた[31][70][注釈 11]。1992年2月、一院制の議会選挙がおこなわれ、シェワルナゼ議長は直接選挙で最高会議議長に当選した[10][31]。1992年11月、シェワルナゼ政権は議会議長が大統領を兼ねる法律を制定した[31]。この年の7月31日、ジョージアは国際連合に加盟し、8月3日には日本との国交も成立、1993年12月3日には独立国家共同体(CIS)に参加した[9]。ずば抜けた政治手腕の持ち主であるシェワルナゼは、自身をジョージアに招いた軍閥の指導者たちを次々に投獄してその勢力を削ぎ、1995年までに全権を掌握した[70]。

朱がジョージア政府統治地域、青紫がアブハジア・南オセチア政府支配地域、縞はアジャリア半独立地帯、緑ガムサフルディア反乱勢力の支配地域

その一方で、かつてのグルジアの領域内でも少数民族問題が噴出した。1990年、ガムサフルディア率いるジョージア政府がグルジア語を強制したのに反発したオセット人(オセチア人)たちは南オセチア自治州をロシア領の北オセチア自治共和国への編入を求め、これに対し、ガムサフルディアの親衛隊的存在である「ジョージア人民戦線」が同自治州の州都ツヒンヴァリに通じる道路や鉄道を遮断したため、ジョージア・南オセチア間の武力衝突に発展した[8][10]。翌1991年、北オセチアがロシア連邦内の共和国に昇格し、この年の9月1日、南オセチア自治州はジョージアからの独立を宣言し、南オセチア共和国となった。1992年1月19日の住民投票ではロシアへの帰属が大多数を占めた[10]。2月、ツヒンヴァリ周辺にジョージアの砲兵と装甲車両が配備され、砲撃を開始、南オセチア紛争に発展した。紛争は1992年6月に停戦合意が成立、7月14日にはロシア・ジョージア・オセチア混成の平和維持軍が導入され武装闘争は終結した[67]。

1992年から1994年にかけてはジョージア中央の政治抗争と民族紛争からジョージア内戦が起こっている[9]。国内外の民族主義者の動きに対しては、シェワルナゼも守勢に立たざるを得ない状況に追い込まれた[70]。

1992年2月21日、ジョージアの軍事評議会は1921年にメンシェヴィキ政府によって制定されたグルジア民主共和国憲法の復活を宣言したが、アブハジアでは、アブハズ人たちはこれを自治権廃止ととらえた。1992年7月23日、アブハジア自治共和国最高会議がジョージアからの独立を訴え、「アブハジア共和国」を宣言した[9][70]。これに対し、新生ジョージア軍は3,000人の部隊をアブハジアへ送り、首都スフミに進攻、内戦状態に陥った[9]。1993年8月にはアブハジア軍がスフミを占領、ロシア領から流入したチェチェン兵らによってジョージア軍はアブハジアより駆逐された[31][70]。1993年12月、ジョージア・アブハジア双方が暫定停戦に合意し、1994年4月即時停戦実施協定に調印した(アブハジア紛争)[9]。この過程で20数万の在アブハジアのグルジア人が国内避難民として故郷を追われた[70]。

一方、1993年の後半はジョージア内戦が再び激化した[31]。スフミ陥落の頃、ジョージア国内に潜伏していたガムサフルディアとその支持者たちが西グルジアで反乱を起こしたためであった[31]。12月31日、ガムサフルディアはサメグレロで死去した[注釈 12]。ジョージア内戦その終結後も南オセチアとアブハジアの地位はしばらくの間未確定のままのこされた[9]。

| 政府名 | 首都 | 面積 | 人口 | 民族 | 宗教 | 2016年現況 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ジョージア |

トビリシ | 7.0万km2 | 430.5万人 | グルジア人83.8%、アゼルバイジャン人6.5%、アルメニア人5.7%、ロシア人1.5%、オセット人、クルド人 | キリスト教(グルジア正教83.9%、アルメニア正教3.9%、カトリック教会0.8%)、イスラーム9.9% | - | |||

アジャリア自治共和国 |

バトゥーミ | 2,900 km2 | 39.3万人 | グルジア人93.4%(大部分がイスラームを信仰するアジャール人)、ロシア人2.4%、アルメニア人2.3% | イスラーム | ジョージアの直轄統治 | |||

アブハジア自治共和国 |

スフミ | 8,665 km2 | 24.0万人 | アブハズ人50.7%、アルメニア人19.2%、グルジア人17.4%、ロシア人9.1% | キリスト教、スンナ派イスラーム | 4カ国が国家承認 | |||

南オセチア自治州 |

ツヒンヴァリ | 3,900 km2 | 5.1万人 | オセット人64.3%、グルジア人25.0%、ロシア人2.8%、アルメニア人1.2% | オセット人はキリスト教(正教)主体 | 4カ国が国家承認 |

1995年ジョージア大統領選挙(11月5日実施)では「ジョージア市民同盟」のシェワルナゼ議長が圧勝し、独立ジョージアの第2代大統領に就任、国名から「共和国」を外して「ジョージア」に改めた[10]。大統領選挙とともに議会選挙もおこなわれ、シェワルナゼはズラブ・ジワニアらの若手政治家を抜擢した[70]。なお、この年、シェワルナゼの主導によって8月24日に1995年ジョージア憲法を採択、10月17日に施行された[70]。新通貨のラリの導入も、この年の9月のことである[70]。

(左より)シェワルナゼ、コチャリャン(アルメニア)、プーチン(ロシア)、アリエフ(アゼルバイジャン)

安定政権を手に入れたシェワルナゼは、アメリカ合衆国の支援とアゼルバイジャンのヘイダル・アリエフ大統領との盟友関係のもとでパイプラインの誘致などの施策を展開した[70]。これは、ジョージアの地政学的位置を最大限活用し、西側との連携を追求したものであった[70]。若手政治家の積極的な起用をアピールするなど、その外交力と国際的知名度によってシェワルナゼは長期政権への期待を演出した[70]。1995年からは、首都トビリシにグルジア史上最大規模となる至聖三者大聖堂が建設された。しかし、国内の経済的な立て直しは遅々として進めなかった。失業問題は解決されず、停電やガスの停止、断水の常態化に加え、官界の腐敗が蔓延した[70]。

1997年、ジョージア政府はウクライナの呼び掛けに応じてアゼルバイジャン・モルドヴァとともにGUAM(民主主義と経済発展のための機構)を結成した[注釈 13]。これは、ロシア中心の再統合の動きに対し、トルコを経由してパイプライン・鉄道などを建設し、ロシアを通さずに直接西欧市場と結びつく可能性が模索されたものであった[72]。

シェワルナゼは2000年ジョージア大統領選挙で前回をうわまわる得票率を得て再選を果たした[70]。しかしその後は、内務省からの強い締め付けに反発する若手政治家がポスト・シュワルナゼをにらんでそのもとを離れる現象が繰り返し起こり、それが欧米ではシェワルナゼ政権に対する信用の低下につながった[70]。

2003年11月2日の議会選挙ではシェワルナゼ大統領と野党勢力が対立した[70]。ここでは2年後に予定されていた大統領選挙をにらんで様々な政治勢力がその影響力拡大を図り、シェワルナゼはなりふり構わぬ多数派工作に努め、与党ジョージア市民同盟に野党勢力も取り込んだ「新しいジョージア」がかろうじて勝利したものの、新与党の構成をみれば諸勢力の寄せ集めという状態であった[70]。

そして、この選挙の開票にからんでは出口調査などによって不正選挙疑惑が発覚し、ミハイル・サーカシビリ率いる野党「ジョージア国民戦線」が選挙の不正とやり直しを主張、これについてはアメリカ合衆国も遺憾の意を表明した[70]。11月22日、新議会が召集されたものの反対派議員はこれをボイコット、議会前には25,000人の反対派市民が集結し、議会で開会の辞が読み上げられるなか市民が議場に乱入した。シェワルナゼは議会から逃亡し、11月23日、大統領を辞任した。この無血の政変は「バラ革命」と称されている[70]。バラ革命は、ウクライナのオレンジ革命やキルギスのチューリップ革命に影響をあたえた。

こののち、シェワルナゼ政権で外務大臣を経験した野党「ブルジャナゼ・民主主義者」の党首ニノ・ブルジャナゼが暫定大統領に就任、ブルジャナゼは、従来の閣僚(ナルチェマシヴィリ内相、ジョルベナゼ国務相、ゴジャシヴィリ財務相、メナガリシヴィリ外相など)を更迭した。

2004年1月のジョージア大統領選では野党統一候補のミハイル・サーカシビリが圧勝した[10]。このとき、新しいジョージアの国旗として中世グルジア王国で多用された「白地に5つのイェルサレム十字」が採用されている。また、この年、トビリシでは至聖三者大聖堂が完成した。これはグルジアのみならず世界でも最大級の正教会の大聖堂である。

ところが、バラ革命による政権交代劇は、半独立状態にあったアジャリア自治共和国内では厳しい批判を受けた[10]。アジャリア(アチャラ)のアスラン・アバシゼ最高会議議長はジョージアとの境界を閉鎖し、2004年3月サーカシビリ大統領の共和国入りを拒否した[10]。サーカシビリはアジャリアを経済封鎖するに至り、双方の部隊が境界付近に集結する事態へと発展した[10]。2004年5月、「独裁者」」とも呼ばれたアバシゼ議長は結局ロシアに出国し、アジャリアはジョージアの直轄統治を受けることとなった[10]。

サーカシビリ政権は、イラク戦争後のイラクへの増派をただちに決定し、アメリカ合衆国のジョージ・W・ブッシュのトビリシ訪問をホストするなど、親米色を鮮明にした[70]。その一方で、ロシアで企業家として成功したベンドゥキゼを経済大臣にすえ、フランスの駐グルジア大使を務めていた亡命グルジア知識人の末裔ズラビシヴィリを外務大臣に抜擢するなど大胆な人事をおこない、あわせて国営企業の民営化を進め、腐敗追放などによって企業活動の環境を整備した[70]。

2004年8月、サーカシビリ率いるジョージア国軍は南オセチアのツヒンヴァリ付近に進入した[10]。南オセチア自治州軍はロシア軍の支援を受け、両者のあいだで銃撃戦が起こった[10]。ジョージア軍はのちに撤退し、2006年11月には南オセチア分離独立の是非を問う住民投票が実施され、発表によれば独立支持が99.9パーセントに達したという[10]。ロシアとジョージアの対立は頂点に達し、2006年、ロシアはジョージアとモルドヴァからのワイン輸入を禁止した[55]。

2007年11月以降、今度はジョージア国内でサーカシビリ大統領の辞任を求める大規模デモが展開され、500人以上の負傷者を出し、大統領はこれに対して非常事態宣言を発令した[10]。2008年1月、前倒しして行われた大統領選ではサーカシビリが再選された[10]。同年8月、ジョージア人の軍隊は南オセチアに進攻、これにロシア軍が軍事介入した(南オセチア紛争またはロシア・ジョージア戦争)[10]。この戦争はアブハジアにも飛び火した[10]。ロシア・ジョージア間の軍事衝突はヨーロッパ連合(EU)の仲介により停戦、ロシアは2008年8月に南オセチアとアブハジアの独立を承認したうえで、9月に軍を撤退させた[9][10]。サーカシビリ政権はいっそう親欧米路線を強め、2009年8月、ジョージア政府はCISから脱退、9月にはロシアに対し外交関係断絶を通告した[10]。

2009年2月8日、トビリシの至聖三者大聖堂において、スペインにあった旧王家ムフラニ家のダヴィッド・バグラチオン・ムフラニともう一つの王統、グルジンシスキ家のアンナ・バグラチオン・グルジンスキ王女との結婚式が、各国の外交官を含めて3000人が招待され盛大に執り行われた。旧カヘティ王国のグルジンスキ家と旧カルトリ王国のムフラニ家の王族同士の結婚は、王家の統合を意味し、海外メディアの注目を集めた[73][74][75]。グルジア正教会の総主教イリア2世は、かねてより立憲君主制への復帰を求めてきたが、その実現にはさまざまな困難があると指摘されている[76]。

2012年10月の議会選挙ではロシアとの関係改善をめざす野党の「ジョージアの夢」が勝利した[10]。野党連合代表で実業家のビジナ・イヴァニシヴィリが首相に指名された。そして、2013年10月27日の大統領選では「ジョージアの夢」推薦のギオルギ・マルグヴェラシヴィリ候補がサーカシビリの親欧米路線を批判し、62パーセントの得票を得て当選を果たした[10]。11月17日の大統領に就任したマルクヴェラシヴィリはロシアとの関係改善を進める一方でヨーロッパ連合(EU)・北大西洋条約機構(NATO)への加盟をめざしており、ジョージアをめぐる情勢は依然流動的である[10]。

アブハジアと南オセチアは、事実上ジョージアより独立しており、2015年10月現在、ロシア連邦、ベネズエラ、ニカラグア、ナウルの4カ国によってそれぞれ、主権国家「アブハジア共和国」「南オセチア共和国」として承認されている[10]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 「グルジア」も「ジョージア」も英語表記は"Georgia"で全く同じである。2015年(平成27年)4月、日本政府は日本国内での国名表記を「グルジア」から「ジョージア」に変更した。

- ^ ディアスクリア(スフミ)はローマの初代皇帝アウグストゥスによって、のちに「セバストポリス」に改称された。

- ^ これを機に東ローマ帝国ではレオーン3世が帝位に就き、イサウリア朝が起こっている。J.M.ロバーツ(2003)pp.92-94

- ^ バグラティ(バグラチ)大聖堂は1691年、オスマン帝国軍の襲撃で破壊されたが、動植物のレリーフを刻んだ石は残っており、1994年にユネスコ世界遺産に登録された。「バグラチ大聖堂とゲラチ修道院」(1999)p.161

- ^ 奴隷としてカイロやイスタンブールに売られるグルジア人も少なくなかった。北川(1988)pp.276-277

- ^ 1659年にも反サファヴィー朝の民衆大反乱が起こっている。北川(1988)pp.276-277

- ^ パーヴェル1世はナポレオン・ボナパルトとの連携を頼りにカザーク部隊のインド遠征という無謀な企てに着手したため、グルジア併合宣言直後の1801年3月、首都総督パーレンの動かした近衛兵によってミハイル宮で暗殺された。和田(2002)p.203

- ^ スターリンは1930年5月にグルジア人のロミナゼをトビリシのザカフカス地方委員会に派遣して共産党組織の立て直しを図ろうとしたが、この人事をトビリシによるバクー支配の現れとみたアゼルバイジャン党委員会らの抵抗によって1930年11月、ロミナゼは失脚している。吉村貴之・野坂潤子「"新しい社会"の誕生」『コーカサスを知るための60章』(2006)p.123

- ^ メスフ人のなかには、グルジアへの帰郷をあきらめてトルコ大使館に亡命申請するグループがあらわれる一方、みずからを「オスマン帝国下でムスリムに改宗したジョージア人(グルジア人)」と規定してジョージアへの帰郷を果たそうというグループも現れた。1989年、ウズベキスタンのフェルガナ地方でウズベク人がメスフ人を襲撃して死者約100人、負傷者1,000人以上の犠牲者を出したフェルガナ事件が起こった。メスフ人たちは大挙して中央アジアから退避し、主としてロシアや北カフカスへの移住を余儀なくされたが、そこでも彼らの長期滞在化によって地域の住民とのあいだで軋轢を生んでいる。半谷史郎「故郷剥奪と流浪」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.126-127

- ^ 旧ソ連の崩壊直前に独立したバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)はCISには参加しなかった。

- ^ シェワルナゼは1970年代にグルジア共産党の指導者としてガムサフルディアを投獄している。前田弘毅「一人勝ちの危うさ」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.150-151

- ^ ガムサフルディアは戦死であるとも、隠れ家で自殺したともいわれ、詳細は不明である。前田弘毅「一人勝ちの危うさ」『コーカサスを知るための60章』(2006)p.150

- ^ のちにウズベキスタンが加わったため「GUAAM」と表記されたが、1999年、ウズベキスタンが脱退したため、GUAMに復した。

出典

[編集]- ^ a b c d 馬場(2007)「ドマニシ遺跡」

- ^ 『旧石器考古学辞典』(2007)p.170

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf ラング(1973)pp.151-153

- ^ a b 久保友彦「栽培植物起源地としてのコーカサス」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.23-26

- ^ a b 前田弘毅「神話世界の中のコーカサス」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.62-66

- ^ a b c d e f 北川誠一「コーカサスは世界を内蔵する」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.16-22

- ^ a b c d e 北川(1988)pp.276-277

- ^ a b c d e f g h i j k l m 国際情報大事典「グルジア共和国」(1992)pp.851-pp.853

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak 池田「グルジア」『世界各国便覧』(2009)p.26

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae 「ジョージア」『データブック2016』(2016)pp.194-195

- ^ a b c d e f 前田弘毅「グルジア(人)」『中央ユーラシアを知る事典』(2005)pp.178-179

- ^ a b c d e f 「ムツヘタ」『世界遺産の旅』(1999)p.161

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 北川(2006)p.22

- ^ a b c d e f g h i 高橋清治「グルジア正教会」『中央ユーラシアを知る事典』(2005)p.180

- ^ a b 木下宗篤「言葉の万華鏡」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.46-50

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab 前田(2010)pp.25-32

- ^ a b c d e f g h i 吉村・前田・廣瀬「温泉と風とバラ色の街」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.51-56

- ^ a b c 前田弘毅「コーカサスという磁場」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.67-71

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 北川誠一「二つの太陽に灼かれて」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.72-77

- ^ a b c J.M.ロバーツ『ビザンツ帝国とイスラーム文明』(2003)pp.92-94

- ^ クレマン(1977)pp.23-26

- ^ a b c d e f 前田弘毅「諸民族共通の遺産」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.199-203

- ^ a b c d 「バグラチ大聖堂とゲラチ修道院」『世界遺産の旅』(1999)p.161

- ^ 井谷 他(2002)p.104

- ^ a b c d 「アッパー・スヴァネティ」『世界遺産の旅』(1999)p.160

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史1』(1968)pp.281-282

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史1』(1968)pp.283-289

- ^ a b c J.M.ロバーツ『ビザンツ帝国とイスラーム文明』(2003)pp.156-159

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史1』(1968)pp.289-291

- ^ a b 井谷 他(2002)pp.130-135

- ^ a b c d e f g h i j k l m 『世界地理大百科事典6』(2000)pp.194-pp.200

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史2』(1968)pp.221-228

- ^ a b ドーソン『モンゴル帝国史2』(1968)pp.228-232

- ^ a b c d e f g h i j 北川誠一「コーカサスのパックス・モンゴリカ」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.78-82

- ^ a b 佐口(1970)pp.122-133

- ^ PETER JACKSON and Lockhart - THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN, vol.6, p.97

- ^ a b c d e 山内(2006)pp.12-15

- ^ a b c d e f g 前田弘毅「コーカサスという磁場」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.83-87

- ^ a b 前田弘毅「マイノリティ・エリートの世紀」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.88-91

- ^ 前田弘毅「パルサダン・ゴルギジャニゼのシューシュタル捕囚--サファヴィー朝に仕えたあるグルジア系官人の生涯 (特集:イラン世界とその周辺地域--その形成と展開)」『上智アジア学』第25号、上智大学アジア文化研究所、2007年、125-136頁、ISSN 02891417、NAID 110006992543。

- ^ スルカン=サバ・オルベリアニ『知恵と虚言の書』(福岡大学図書館)

- ^ 成瀬(1970)pp.134-136

- ^ a b c d e 伊藤順二「アジアからヨーロッパへ?」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.97-100

- ^ a b c d e f g h i j k l 木村(1970)pp.113-132

- ^ a b c d e 和田 他(2002)pp.3-16

- ^ a b 和田 他(2002)pp.215-219

- ^ a b c d e f g h i 前田弘毅・児島康宏「客人歓待のロマンティシズム」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.231-234

- ^ a b c d e f g h i j 伊藤順二「コーカサスの1905年」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.110-114

- ^ a b c d 高橋(1988)pp.276-277

- ^ a b c 日南田(1969)pp.86-87

- ^ a b c チャノン&ハドソン(1999)pp.84-85

- ^ a b 和田 他(2002)pp.259-261

- ^ a b c d e f g h i j k l 吉村貴之「つかの間の独立」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.115-118

- ^ 相田(1970)pp.78-84

- ^ a b c d e f 和田 他(2002)付録「年表」pp.25-45

- ^ a b 和田 他(2002)pp.302-304

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 和田 他(2002)pp.406-409

- ^ a b c d e f g h i j k l 吉村・野坂「"新しい社会"の誕生」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.119-123

- ^ a b c 渓内(1970)pp.318-321

- ^ 和田 他(2002)pp.315-319

- ^ a b c J.M.ロバーツ『帝国の時代』(2003)pp.239-240

- ^ a b c d e 半谷史郎「故郷剥奪と流浪」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.124-127

- ^ a b 和田 他(2002)pp.360-362

- ^ 和田 他(2002)pp.363-365

- ^ a b c d e f g 吉村貴之「ソ連邦の地方か独立王国か」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.128-131

- ^ 和田 他(2002)pp.390-393

- ^ a b c d e f g h 廣瀬陽子「ペレストロイカからカタストロイカへ」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.132-137

- ^ a b c 和田 他(2002)pp.403-406

- ^ 和田 他(2002)pp.411-412

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 前田弘毅「一人勝ちの危うさ」『コーカサスを知るための60章』(2006)pp.149-153

- ^ 和田 他(2002)pp.414-419

- ^ 和田 他(2002)pp.433-434

- ^ Hello!(イギリスの王室・セレブ専門芸能誌)2009年4月19日号の記事

- ^ Russian Today. 08. 02. 2009

- ^ AFP

- ^ EURASIA.net

参考文献

[編集]書籍

[編集]- 相田重夫「6-1.対ソ干渉戦争」『岩波講座世界の歴史25』岩波書店〈近代6/諸地域の革命運動と国際共産主義運動〉、1970年8月。

- 池田嘉郎 著「グルジア(Georgia)」、山川出版社編集部 編『世界各国便覧』山川出版社〈新版世界各国史 28〉、2009年7月。ISBN 978-4-634-41580-5。

- 井谷鋼造、永田雄三、羽田正他 著、永田雄三 編『西アジア史(2)』山川出版社〈新版世界各国史 9〉、2002年8月。ISBN 978-4-634-41390-0。

- 北川誠一「グルジア正教会」『シルクロード紀行 No.21 カフカス(グルジア、アルメニア)』朝日新聞社、2006年3月。

- 北川誠一、高橋清治 著「グルジア」、平凡社 編『世界大百科事典第8巻』平凡社、1988年3月。ISBN 4-582-02200-6。

- 木村英亮「6-2.ロシア周辺の革命」『岩波講座世界の歴史25』岩波書店〈近代6/諸地域の革命運動と国際共産主義運動〉、1970年8月。

- 佐口透「5.タタールの平和」『岩波講座世界の歴史9』岩波書店〈中世3/内陸アジアの展開I〉、1970年2月。

- 渓内謙「12.ネップ期のソ連」『岩波講座世界の歴史26』岩波書店〈現代3/1920年代〉、1970年12月。

- 成瀬治「2.18世紀の国際政治」『岩波講座世界の歴史17』岩波書店〈近代4/近代世界の展開I〉、1970年7月。

- 馬場悠男「ドマニシ遺跡」『知恵蔵2007』朝日新聞社、2006年10月。ISBN 978-4023900073。

- 日南田静真「4.ロシアの1905年革命」『岩波講座世界の歴史23』岩波書店〈近代10/帝国主義時代II〉、1969年12月。

- 山内昌之「ロシアとカフカス-歴史と文学の間」『シルクロード紀行 No.21 カフカス(グルジア、アルメニア)』朝日新聞社、2006年3月。

- 和田春樹、石井規衛、塩川伸明他 著、和田春樹 編『ロシア史』山川出版社〈新版世界各国史 22〉、2002年8月。ISBN 978-4-634-41520-1。

- デヴィッド・マーシャル・ラング 著、菅原崇光 訳「グルジア:歴史」、フランク・B・ギブニー 編『ブリタニカ国際大百科事典』ティビーエス・ブリタニカ、1973年3月。

- コンスタンティン・ムラジャ・ドーソン 著、佐口透 訳『モンゴル帝国史1』平凡社〈東洋文庫〉、1968年3月。

- コンスタンティン・ムラジャ・ドーソン 著、佐口透 訳『モンゴル帝国史2』平凡社〈東洋文庫〉、1968年12月。

- オリヴィエ・クレマン 著、冷牟田修二・白石治朗 訳『東方正教会』白水社〈文庫クセジュ〉、1977年7月。ISBN 978-4-560-05607-3。

- ジョン・チャノン&ロバート・ハドソン 著、桃井緑美子ほか 訳『地図で読む世界の歴史 ロシア』河出書房新社、1999年11月。ISBN 4-309-61184-2。

- J.M.ロバーツ『世界の歴史4 ビザンツ帝国とイスラーム文明』創元社、2003年4月。ISBN 4-422-20244-8。

- J.M.ロバーツ「第一次世界大戦」『世界の歴史8 帝国の時代』創元社、2003年8月。ISBN 4-422-20248-0。

- 二宮書店編集部 編「ジョージア」『データブック・オブ・ザ・ワールド2016年版』二宮書店、2016年1月。ISBN 978-4-8176-0399-9。

- 旧石器文化談話会 編『旧石器考古学辞典』学生社、2007年。ISBN 978-4-311-75039-7。

- 田辺裕、木村英亮、中俣均ら『世界地理大百科事典6 ヨーロッパ』朝倉書店、2000年9月。ISBN 4-254-16666-4。

- 小松久男ら 編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社、2005年4月。ISBN 4-582-12636-7。

- 北川誠一, 前田弘毅, 廣瀬陽子, 吉村貴之『コーカサスを知るための60章』55号、明石書店〈エリア・スタディーズ〉、2006年。ISBN 4750323012。 NCID BA76400735。

- 『国際情報大事典 PASPO』学習研究社、1992年7月。ISBN 4-05-106027-6。

- 「ムツヘタ」『地球紀行世界遺産の旅』小学館、1999年10月。ISBN 4-09-102051-8。

- 「バグラチ大聖堂とゲラチ修道院」『地球紀行世界遺産の旅』小学館、1999年10月。

- 「アッパー・スヴァネティ」『地球紀行世界遺産の旅』小学館、1999年10月。

雑誌論文等

[編集]- 前田弘毅「サファヴィー朝期のグルジア語史料(世界史の研究 No.222)」『歴史と地理』第631号、山川出版社、2010年2月、25-32頁、NAID 40018278929。