「京福電気鉄道」の版間の差分

編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| 36行目: | 36行目: | ||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

戦時の[[配電統制令]]により、[[京都電燈]]が解散するのに伴い、同社の鉄軌道事業を引き継ぐため[[1942年]]に設立された(詳細後述)。 |

戦時の[[配電統制令]]により、[[京都電燈]]が解散するのに伴い、同社の鉄軌道事業を引き継ぐため[[1942年]]に設立された(詳細は後述)。 |

||

京都市内で軌道事業として「嵐山線」と総称される[[京福電気鉄道嵐山本線|嵐山本線]]・[[京福電気鉄道北野線|北野線]]を、鉄道事業として[[比叡山]]に登る[[京福電気鉄道鋼索線|鋼索線]](叡山ケーブル)・[[叡山ロープウェイ]]を運営している。 |

京都市内で[[路面電車|軌道事業]]として「嵐山線」と総称される[[京福電気鉄道嵐山本線|嵐山本線]]・[[京福電気鉄道北野線|北野線]]を、鉄道事業として[[比叡山]]に登る[[京福電気鉄道鋼索線|鋼索線]](叡山ケーブル)・[[叡山ロープウェイ]]を運営している。嵐山本線・北野線は「'''嵐電'''」(らんでん)と呼ばれ親しまれており、[[2007年]]3月からそれが公式愛称となった。 |

||

かつては前記のほか |

かつては前記のほか、京都内で「叡山線」「叡電」(えいでん)と総称される[[叡山電鉄叡山本線|叡山本線]]・[[叡山電鉄鞍馬線|鞍馬線]]の2つの鉄道路線も運営し、[[福井県]]内でも福井支社(1992年7月以降は福井本社)を置いて鉄道・バス事業を行っていた。叡山本線・鞍馬線は当時経営状態が悪化していたことから[[1986年]]に[[叡山電鉄]]に分離譲渡しており、福井本社ではバス事業を[[2000年]]に子会社の[[京福バス]]に全面的に譲渡し、鉄道事業も[[2003年]]に[[えちぜん鉄道]]に譲渡して撤退したため、以後は京都市内での軌道事業と鉄道事業(鋼索線)、福井県での小規模な不動産業を残すのみとなっている。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 嵐山本線・北野線の利用者数のピークは[[1965年]]頃の1483万人であった。[[2000年代]]に入ってからは、[[2000年]]度に約720万人となった後は年間600万人台で推移したが、[[2008年]]度は地下鉄[[太秦天神川駅]]開業の効果により702万人となった。しかし[[2009年]]度は景気低迷や[[新型インフルエンザ]]の影響などで676万人に減少し、[[2010年]]度も引き続き673万人に漸減した。以後は回復基調にあり、[[2015年]]度は789万人が利用した<ref>[http://www.keifuku.co.jp/ir/index.html 各年度 決算短信]</ref>。 |

||

| ⚫ | 当初は[[阪神電気鉄道]]と関係が深く、車両や技術面の共通性も見られた。[[1960年]]頃までは観光開発地域の競合する[[京阪電気鉄道]]と激しく争っていたが、 |

||

| ⚫ | [[2013年]][[4月1日]]から、嵐電とグループの[[京都バス]]の嵐山・嵯峨野地区の路線が1日利用できる「嵐電・嵯峨野フリーきっぷ」を発売した<ref name="嵐電・嵯峨野フリーきっぷ">{{PDFlink|[http://www.kyotobus.jp/rosen/~pdf/randensagano_furikippu2504.pdf 嵐電・嵯峨野フリーきっぷ]}} - 京都バス、2013年3月29日</ref>。京都バスは、2014年3月22日に[[京都市営バス]](市バス)とともに嵐山・嵯峨野地区を均一料金区間に編入し、同時に「市バス専用一日乗車券カード」を「市バス・京都バス一日乗車券カード」に改めて嵐山・嵯峨野地区でも使用可能としており(さらに2018年3月17日に「バス一日券」と改称)、嵐電や京都市営バスと連携した料金区間の拡大や[[交通系ICカード]]への対応など、交通機関としてのシームレス化を進めている<ref>{{PDFlink|[http://www.keifuku.co.jp/release/pdf/2017naka.pdf 京福グループ中期経営計画(2016年度~2018年度)の実施施策と進捗状況]}}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 2013年4月1日から |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 当初は[[阪神電気鉄道]]と関係が深く、車両や技術面の共通性も見られた。[[1960年]]頃までは観光開発地域の競合する[[京阪電気鉄道]]と激しく争っていたが、京阪は当時、[[近畿日本鉄道]](近鉄)との間で[[奈良電気鉄道]]をめぐって株式の争奪戦となっており、当時の[[関西電力]]社長で京阪再発足時の[[阪急電鉄|京阪神急行電鉄]]社長であった[[太田垣士郎]]の仲介により、京阪の持つ奈良電気鉄道の株式を近鉄に譲渡し、代わりに近鉄の持つ京福電気鉄道の株式を京阪に売却することになり<ref>「鉄道ピクトリアル」1969年12月号p.24, 25『江若鉄道始末記』・「鉄道ピクトリアル」1973年7月増刊京阪電気鉄道特集号pp.35 - 38『京阪電気鉄道と琵琶湖・叡山の開発』 </ref>、[[京阪グループ]]入りした(2020年3月31日現在で[[京阪ホールディングス]]が43.16%の株式を保有する親会社)。また、かつて大株主として[[財務大臣]]が8%以上の株式を保有したことがあるが<ref name="youran-h18">国土交通省鉄道局監修『鉄道要覧』平成18年度版、電気車研究会・鉄道図書刊行会、p.249</ref>、これは以前の個人大株主の死去により、[[相続税]]の[[物納]]として京福電鉄の株式が納められたことによるものである。 |

||

| ⚫ | |||

京福が近年まで保守的な経営をとっていた表れの一つとして、京都本社では1980年代まで[[詰襟]]の制服を、[[集電装置]]に |

京福が近年まで保守的な経営をとっていた表れの一つとして、京都本社では1980年代まで[[詰襟]]の制服を採用し、[[集電装置]]には集電部が回転する[[集電装置#トロリーポール|トロリーポール]]を、嵐山線では[[1975年]]まで、叡山線も1978年まで(途中からU字状のスライダーポールに交換)使用していた。いずれも[[トロリーバス]]を除く日本の鉄軌道事業者としては最後まで使用していたものである<ref group="注">なお、[[保存鉄道]]や[[遊覧鉄道]]も含めれば、[[博物館明治村|明治村]]の[[N電]]は現在も詰襟とトロリーポールを使用している。</ref>。 |

||

2000年12月と2001年6月、福井の越前本線でわずか半年間に2度の電車同士の正面[[列車衝突事故|衝突事故]]を起こし |

[[2000年]]12月と[[2001年]]6月、福井の越前本線でわずか半年間に2度の電車同士の正面[[列車衝突事故|衝突事故]]を起こし、国土交通省から福井地区各線の列車運行停止を命ぜられた。京福は事業継続が困難になったとして、2003年に福井地区の鉄道事業(越前本線・三国芦原線)を廃止して撤退、[[えちぜん鉄道]]へ事業譲渡した<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/08/080117_.html|title=京福電気鉄道株式会社及びえちぜん鉄道株式会社の第一種鉄道事業の譲渡譲受の認可について|accessdate=2018-08-06|date=2003-01-17|publisher=国土交通省|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180805150633/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/08/080117_.html|archivedate=2018-08-06}}</ref><ref name=":1">{{Cite news |title=京福電鉄とえちぜん鉄道の事業譲渡譲受に認可 |newspaper=[[交通新聞]] |publisher=交通新聞社 |date=2003-01-21 |page=1 }}</ref>。ただし、福井地区の鉄道事業は1990年代にすでに赤字であり、[[1992年]]2月には越前本線東古市 - 勝山間と永平寺線の廃止を表明。沿線自治体の支援によって存続したものの、[[バブル崩壊]]によって芦原温泉の定期通勤利用者が激減したことからそれまで堅調であった三国芦原線も急速に収益が悪化。このため事故前から全線廃止を含めた検討をしていた。{{Main|京福電気鉄道越前本線列車衝突事故}} |

||

越前本線からの撤退で京福は経営不安が表面化したため、[[2002年]]に保有する叡山電鉄の株式をすべて京阪電気鉄道に売却し |

越前本線からの撤退で京福は経営不安が表面化したため、[[2002年]]に保有する叡山電鉄の株式をすべて京阪電気鉄道に売却した。これは[[親会社]]の京阪による救済策とされる。これにより叡山電鉄は京阪電気鉄道の完全子会社となった。 |

||

なお京福は |

なお、京福は過去にも、[[1964年]]1月には当時の鞍馬線で正面衝突炎上事故を起こし、わずか7か月後の同年8月には、越前本線発坂付近で下り旅客列車が貨物列車に追突する事故を起こしている。またバス部門でも、[[1985年]]10月に[[2階建車両#バス|2階建て観光バス]]が[[中央自動車道]]で[[ガードレール]]を突き破り県道に転落する事故を起こし、乗客3人死亡、57人が重傷、運転していた乗務員がその場で[[自殺]]するという事故を起こしている。 |

||

=== |

=== 年表 === |

||

*[[1942年]](昭和17年) |

*[[1942年]](昭和17年) |

||

**[[3月2日]] '''京福電気鉄道株式会社'''設立。京都電燈の鉄軌道事業を継承。 |

**[[3月2日]] '''京福電気鉄道株式会社'''設立。[[京都電燈]]の鉄軌道事業を継承。 |

||

**[[8月1日]] 鞍馬電気鉄道・三国芦原電鉄を合併。鞍馬線、三国芦原線とする。 |

**[[8月1日]] 鞍馬電気鉄道・三国芦原電鉄を合併。鞍馬線、三国芦原線とする。 |

||

*[[1944年]](昭和19年)[[12月1日]] 永平寺鉄道・丸岡鉄道を合併。永平寺線、丸岡線とする。 |

*[[1944年]](昭和19年)[[12月1日]] 永平寺鉄道・丸岡鉄道を合併。永平寺線、丸岡線とする。 |

||

| 89行目: | 89行目: | ||

*[[1985年]](昭和60年)[[7月6日]] 叡山電鉄株式会社を全額出資の子会社として設立。 |

*[[1985年]](昭和60年)[[7月6日]] 叡山電鉄株式会社を全額出資の子会社として設立。 |

||

*[[1986年]](昭和61年)[[4月1日]] 叡山本線・鞍馬線を叡山電鉄に分離譲渡。 |

*[[1986年]](昭和61年)[[4月1日]] 叡山本線・鞍馬線を叡山電鉄に分離譲渡。 |

||

*[[1992年]](平成4年)7月1日 福井支社を本社に昇格し、京都本社との |

*[[1992年]](平成4年)7月1日 福井支社を本社に昇格し、京都本社との2本社体制とする<ref>『[[鉄道ピクトリアル]]』1993年10月号(NO.581)98頁。</ref>。 |

||

*[[2000年]](平成12年) |

*[[2000年]](平成12年) |

||

**1月24日 比叡山頂遊園が閉園。 |

**1月24日 比叡山頂遊園が閉園。 |

||

**4月1日 福井地区で行っていた直営バス事業を子会社の丸岡バスに譲渡。丸岡バスは[[京福バス]]に改称。 |

**4月1日 福井地区で行っていた直営バス事業を子会社の丸岡バスに譲渡。丸岡バスは[[京福バス]]に改称。 |

||

**[[12月17日]] 越前本線志比堺 - 東古市(現在の永平寺口)間で正面衝突事故。運転士が死亡。 |

**[[12月17日]] [[京福電気鉄道越前本線列車衝突事故#2000年12月17日の事故|京福電気鉄道越前本線列車衝突事故(第1回)]]が発生。越前本線[[志比堺駅|志比堺]] - [[東古市駅|東古市]](現在の永平寺口)間で正面衝突事故。[[運転士]]が[[殉職|死亡]]。 |

||

*[[2001年]](平成13年) |

*[[2001年]](平成13年) |

||

**[[6月24日]] 越前本線保田 - 発坂間で正面衝突事故 |

**[[6月24日]] [[京福電気鉄道越前本線列車衝突事故#2001年6月24日の事故|京福電気鉄道越前本線列車衝突事故(第2回)]]が発生。越前本線保田 - 発坂間で正面衝突事故。 |

||

**[[6月25日]] [[国土交通省]]から福井地区各線の列車運行停止を命じられる。 |

|||

**11月30日 八瀬遊園「[[森のゆうえんち]]」閉園。 |

**11月30日 八瀬遊園「[[森のゆうえんち]]」閉園。 |

||

*[[2002年]](平成14年) |

*[[2002年]](平成14年) |

||

| 101行目: | 102行目: | ||

**9月27日 比叡山人工スキー場を廃業。 |

**9月27日 比叡山人工スキー場を廃業。 |

||

**[[10月21日]] 永平寺線を廃止。 |

**[[10月21日]] 永平寺線を廃止。 |

||

*[[2003年]](平成15年)[[2月1日]] 福井地区の鉄道事業を受け持つ福井鉄道部を廃止。えちぜん鉄道へ事業譲渡<ref |

*[[2003年]](平成15年)[[2月1日]] 福井地区の鉄道事業を受け持つ'''福井鉄道部を廃止'''。[[えちぜん鉄道]]へ事業譲渡<ref name=":0" /><ref name=":1" />。 |

||

*[[2004年]](平成16年)7月1日 福井本社を廃止し、福井事務所を設置。 |

*[[2004年]](平成16年)7月1日 福井本社を廃止し、福井事務所を設置。 |

||

*[[2005年]](平成17年)[[5月31日]] 八瀬かまぶろ「[[瑠璃光院|喜鶴亭]]」廃業。 |

*[[2005年]](平成17年)[[5月31日]] 八瀬かまぶろ「[[瑠璃光院|喜鶴亭]]」廃業。 |

||

| 125行目: | 126行目: | ||

各路線の運行形態、駅の一覧は以下の各項目を参照。 |

各路線の運行形態、駅の一覧は以下の各項目を参照。 |

||

=== 現 |

=== 現行路線 === |

||

線名の前のマークは駅番号の線別ローマ字記号(嵐山本線はA、北野線はB)を表す。京福電鉄の公式サイトなどでは、嵐山本線と北野線をあわせて、'''嵐山線'''<ref>[http://randen.keifuku.co.jp/company/index.html 会社概要] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150831230635/http://randen.keifuku.co.jp/company/index.html |date=2015年8月31日 }} - 京福電気鉄道</ref>、'''嵐電'''と称されている。 |

線名の前のマークは駅番号の線別ローマ字記号(嵐山本線はA、北野線はB)を表す。京福電鉄の公式サイトなどでは、嵐山本線と北野線をあわせて、'''嵐山線'''<ref>[http://randen.keifuku.co.jp/company/index.html 会社概要] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150831230635/http://randen.keifuku.co.jp/company/index.html |date=2015年8月31日 }} - 京福電気鉄道</ref>、'''嵐電'''と称されている。 |

||

* 京都本社・嵐山線部門 |

* 京都本社・嵐山線部門 |

||

| 140行目: | 141行目: | ||

** 越前本線(現:[[えちぜん鉄道勝山永平寺線]]) |

** 越前本線(現:[[えちぜん鉄道勝山永平寺線]]) |

||

** 三国芦原線(現:[[えちぜん鉄道三国芦原線]]) |

** 三国芦原線(現:[[えちぜん鉄道三国芦原線]]) |

||

** [[京福電気鉄道永平寺線|永平寺線]] |

** [[京福電気鉄道永平寺線|永平寺線]] - [[京福バス]]による[[代行バス]]へ移行 |

||

** [[京福電気鉄道丸岡線|丸岡線]] |

** [[京福電気鉄道丸岡線|丸岡線]] |

||

| 320行目: | 321行目: | ||

=== ICカード === |

=== ICカード === |

||

[[ファイル:ICCard_Connection.svg|thumb|right|249px|相互利用関係(クリックで拡大)]] |

[[ファイル:ICCard_Connection.svg|thumb|right|249px|相互利用関係(クリックで拡大)]] |

||

2011年4月1日より、IC[[乗車カード]]の[[PiTaPa]]と、自社専用の「''' |

2011年4月1日より、IC[[乗車カード]]の[[PiTaPa]]と、自社専用の「'''らんでんカード'''」が導入された<ref>[http://www.pitapa.com/whatsnew/00393.html 4月1日より嵐電(京福電車)でPiTaPaがご利用いただけます] - PiTaPa.com 2011年3月16日。</ref>。 |

||

2011年4月1日からは[[ICOCA]]も利用可能となり、2013年3月23日からは[[交通系ICカード全国相互利用サービス|全国相互利用交通系ICカード]]にも対応した<ref name="zenkoku" />。ただし、京福電鉄の駅および車内では[[チャージ機|チャージ]]できないため、事前に他社局の駅などでチャージしておく必要がある。また、割引用[[manaca]]、割引用[[はやかけん]]、障がい者用[[nimoca]]は利用できない(相互利用対象外)。 |

|||

らんでんカードの発売額は大人2,500円(デポジット500円を含む)。有人駅または車内で2,000円単位でチャージでき、2,200円分利用できる。チャージ額の有効期限は6か月で、その後は無効になる。ただし有効期限が切れる前に追加でチャージすれば、チャージ残額全体の有効期限が6か月後まで延長される。沿線店舗の優待特典が付く。 |

らんでんカードの発売額は大人2,500円([[デポジット]]500円を含む)。有人駅または車内で2,000円単位でチャージでき、2,200円分利用できる。チャージ額の有効期限は6か月で、その後は無効になる。ただし有効期限が切れる前に追加でチャージすれば、チャージ残額全体の有効期限が6か月後まで延長される。沿線店舗の優待特典が付く。 |

||

=== 割引乗車券等 === |

=== 割引乗車券等 === |

||

| 369行目: | 370行目: | ||

[[ファイル:Randen youkai densha.jpg|thumb|right|2011年に運転された「妖怪電車」]] |

[[ファイル:Randen youkai densha.jpg|thumb|right|2011年に運転された「妖怪電車」]] |

||

2007年から乗客誘致策のひとつとして夏季に妖怪電車が運転されている。夕刻以降嵐山本線と北野線に臨時列車として運転される。通常の運賃で乗車できるが[[妖怪]]の仮装をした乗客は50円で乗車でき |

[[2007年]]から乗客誘致策のひとつとして夏季に妖怪電車が運転されている。夕刻以降嵐山本、線と北野線に臨時列車として運転される。一般乗車券や各種フリー乗車券では乗車できず、専用の乗車券が必要である。通常の運賃で乗車できるが、[[妖怪]]の[[仮装]]をした乗客は50円で乗車できる。 |

||

妖怪電車は車内照明に[[ブラックライト]]を使用したり、様々な妖怪を紹介するポスターを掲示したり、車両に取り付けられている方向幕が青くなるなどムードの演出がされている。一般の仮装客のほか、地域のまちづくり組織も仮装して参加協力するなどイベントの盛り上げに一役買っている。2011年の運行時は、前面方向幕部分には「妖怪電車」の文字のシートが貼られ側面方向幕は「団体 |

妖怪電車は車内照明に[[ブラックライト]]を使用したり、様々な妖怪を紹介するポスターを掲示したり、車両に取り付けられている方向幕が青くなるなどムードの演出がされている。一般の仮装客のほか、地域のまちづくり組織も仮装して参加協力するなどイベントの盛り上げに一役買っている。2011年の運行時は、前面方向幕部分には「妖怪電車」の文字のシートが貼られ、側面方向幕は「団体」表示の一方赤く照らされる演出がされた。 |

||

2010年までは、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間を3往復後、嵐山→北野白梅町、北野白梅町→帷子ノ辻→西院と北野線にも乗り入れていたが、2011年は、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間2往復の運転にとどまった。 |

2010年までは、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間を3往復後、嵐山→北野白梅町、北野白梅町→帷子ノ辻→西院と北野線にも乗り入れていたが、2011年は、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間2往復の運転にとどまった。 |

||

| 377行目: | 378行目: | ||

車両は、基本的にモボ611形、モボ621形、モボ631形のいずれかが使用される。2016年には運行10年目を迎え、初めてモボ21形が使用された。 |

車両は、基本的にモボ611形、モボ621形、モボ631形のいずれかが使用される。2016年には運行10年目を迎え、初めてモボ21形が使用された。 |

||

2017年からヘッドマークも新しいものに変更された。2018年からは、モボ501形も運用可能となった。 |

2017年からは[[方向幕|ヘッドマーク]]も新しいものに変更された。2018年からは、モボ501形も運用可能となった。 |

||

== 関連商品 == |

== 関連商品 == |

||

*2003年 |

*2003年の[[タイトー]]の列車運転ゲーム『[[電車でGO!#電車でGO! 旅情編(がんばれ運転士!!)|電車でGO! 旅情編]]』に、'''京福電鉄'''として登場している(路線は嵐山本線・北野線)。 |

||

*嵐山駅・帷子ノ辻駅・四条大宮駅・北野白梅町駅では京福電鉄 |

*嵐山駅・帷子ノ辻駅・四条大宮駅・北野白梅町駅では、京福電鉄オリジナルグッズとして電車型ストラップ・文具セット・ポストカードなどが発売されている。 |

||

*2009年10月14日の江ノ島電鉄との姉妹提携を記念し |

*2009年10月14日の江ノ島電鉄との姉妹提携を記念し、[[ペーパークラフト]]付き記念乗車券やクリアファイルが発売された。 |

||

*2010年3月25日の嵐電開業100周年に |

*2010年3月25日の嵐電開業100周年に記念し缶バッジ付記念乗車券が発売された。[[京紫]]色の新塗装にちなんだ台紙である。 |

||

== グループ企業 == |

== グループ企業 == |

||

| 398行目: | 399行目: | ||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[京都電燈]] - 前身事業者 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

*[[京都バス]] |

*[[京都バス]] |

||

*[[叡山電鉄]] |

|||

*[[京福バス]] |

*[[京福バス]] |

||

**[[京福リムジンバス]] |

|||

| ⚫ | |||

*[[ |

*[[叡山電鉄]] |

||

*[[鞍馬電気鉄道]] |

*[[鞍馬電気鉄道]] |

||

*[[京福電気鉄道越前本線列車衝突事故]] |

|||

| ⚫ | |||

*[[京阪ホールディングス]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

*[[江ノ島電鉄]] |

*[[江ノ島電鉄]] |

||

2021年1月28日 (木) 18:37時点における版

| |

京福電鉄本社 | |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 市場情報 | |

| 略称 | 嵐電、京福、京福電車、京福電鉄 |

| 本社所在地 |

〒604-8811 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20 |

| 設立 | 1942年3月2日 |

| 業種 | 陸運業 |

| 法人番号 | 6130001020672 |

| 事業内容 | 旅客鉄道事業 他 |

| 代表者 | 代表取締役社長 大塚憲郎 |

| 資本金 |

10億円 (2020年3月31日現在[1]) |

| 発行済株式総数 |

200万株 (2020年3月31日現在[1]) |

| 売上高 |

連結:124億9400万円 単独:28億3000万円 (2020年3月期[1]) |

| 営業利益 |

連結:8億3200万円 単独:4億200万円 (2020年3月期[1]) |

| 純利益 |

連結:2億4600万円 単独:500万円 (2020年3月期[1]) |

| 純資産 |

連結:77億2000万円 単独:41億2800万円 (2020年3月31日現在[1]) |

| 総資産 |

連結:207億4000万円 単独:137億3700万円 (2020年3月31日現在[1]) |

| 従業員数 |

連結:792人 単独:114人 (2020年3月31日現在[1]) |

| 決算期 | 3月31日 |

| 主要株主 |

京阪ホールディングス 43.16% 日本駐車場開発 5.62% 日本生命保険 4.70% 京三製作所 1.66% 三井住友信託銀行 1.01% 東京海上日動火災保険 0.88% 京都中央信用金庫 0.75% 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 0.74% 福井銀行 0.50% 京都銀行 0.48% (2020年3月31日現在[1]) |

| 主要子会社 | 京福グループ参照 |

| 外部リンク | https://www.keifuku.co.jp/ |

京福電気鉄道株式会社(けいふくでんきてつどう)は、京都市内で軌道事業(路面電車)とケーブルカー及びロープウェイを運営している会社である。東証二部に上場している。京福グループの中核企業であるとともに、京阪ホールディングスを親会社とする京阪グループの企業でもある。

概要

戦時の配電統制令により、京都電燈が解散するのに伴い、同社の鉄軌道事業を引き継ぐため1942年に設立された(詳細は後述)。

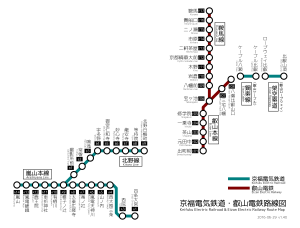

京都市内で軌道事業として「嵐山線」と総称される嵐山本線・北野線を、鉄道事業として比叡山に登る鋼索線(叡山ケーブル)・叡山ロープウェイを運営している。嵐山本線・北野線は「嵐電」(らんでん)と呼ばれ親しまれており、2007年3月からそれが公式愛称となった。

かつては前記のほか、京都内で「叡山線」「叡電」(えいでん)と総称される叡山本線・鞍馬線の2つの鉄道路線も運営し、福井県内でも福井支社(1992年7月以降は福井本社)を置いて鉄道・バス事業を行っていた。叡山本線・鞍馬線は当時経営状態が悪化していたことから1986年に叡山電鉄に分離譲渡しており、福井本社ではバス事業を2000年に子会社の京福バスに全面的に譲渡し、鉄道事業も2003年にえちぜん鉄道に譲渡して撤退したため、以後は京都市内での軌道事業と鉄道事業(鋼索線)、福井県での小規模な不動産業を残すのみとなっている。

福井県内では、系列企業の三国観光産業(福井県坂井市)が三国競艇場の施設を保有しているほか、越前松島水族館の運営も行っている。

嵐山本線・北野線の利用者数のピークは1965年頃の1483万人であった。2000年代に入ってからは、2000年度に約720万人となった後は年間600万人台で推移したが、2008年度は地下鉄太秦天神川駅開業の効果により702万人となった。しかし2009年度は景気低迷や新型インフルエンザの影響などで676万人に減少し、2010年度も引き続き673万人に漸減した。以後は回復基調にあり、2015年度は789万人が利用した[2]。

2013年4月1日から、嵐電とグループの京都バスの嵐山・嵯峨野地区の路線が1日利用できる「嵐電・嵯峨野フリーきっぷ」を発売した[3]。京都バスは、2014年3月22日に京都市営バス(市バス)とともに嵐山・嵯峨野地区を均一料金区間に編入し、同時に「市バス専用一日乗車券カード」を「市バス・京都バス一日乗車券カード」に改めて嵐山・嵯峨野地区でも使用可能としており(さらに2018年3月17日に「バス一日券」と改称)、嵐電や京都市営バスと連携した料金区間の拡大や交通系ICカードへの対応など、交通機関としてのシームレス化を進めている[4]。

社章

社章は、京都電燈の時代より使用されている菱形雷文マークとなっている。京福グループ全体は京阪グループではあるが、京阪グループ共通ロゴは使用していない。

沿革

配電統制令により、京都電燈が配電事業を関西配電(関西電力の前身)・北陸配電(北陸電力の前身)へ、発送電事業を日本発送電へ譲渡し解散するのに伴い、同社の京都(嵐山線・北野線・叡山線)と福井(越前電気鉄道線)での鉄軌道事業を引き継ぐため1942年に設立され、同年中に傍系の鞍馬電気鉄道・三国芦原電鉄が合流した。

京福の社名は、鉄軌道事業を行っていた京都と福井それぞれの頭文字を採ったものだが、京都と福井を結ぶ鉄道計画があったわけではない。京都は祇園を始め夜間の電力需要が多く、福井は逆に織物工場が稼動する昼間の電力需要が多いため、互いの電力を融通するために前身の京都電燈が建設した「京福送電線」が語源となっている[5]。

1944年には永平寺鉄道・丸岡鉄道も合併し、1950年頃には京都と福井で合わせて120.9kmもの路線網を擁することになった。その後はモータリゼーションの進展に伴い、1960年代から1980年代にかけて、福井支社管内の不採算路線・区間の廃止や、叡山本線・鞍馬線を叡山電鉄として分社化するなどの合理化を進めた。

当初は阪神電気鉄道と関係が深く、車両や技術面の共通性も見られた。1960年頃までは観光開発地域の競合する京阪電気鉄道と激しく争っていたが、京阪は当時、近畿日本鉄道(近鉄)との間で奈良電気鉄道をめぐって株式の争奪戦となっており、当時の関西電力社長で京阪再発足時の京阪神急行電鉄社長であった太田垣士郎の仲介により、京阪の持つ奈良電気鉄道の株式を近鉄に譲渡し、代わりに近鉄の持つ京福電気鉄道の株式を京阪に売却することになり[6]、京阪グループ入りした(2020年3月31日現在で京阪ホールディングスが43.16%の株式を保有する親会社)。また、かつて大株主として財務大臣が8%以上の株式を保有したことがあるが[7]、これは以前の個人大株主の死去により、相続税の物納として京福電鉄の株式が納められたことによるものである。

京福が近年まで保守的な経営をとっていた表れの一つとして、京都本社では1980年代まで詰襟の制服を採用し、集電装置には集電部が回転するトロリーポールを、嵐山線では1975年まで、叡山線も1978年まで(途中からU字状のスライダーポールに交換)使用していた。いずれもトロリーバスを除く日本の鉄軌道事業者としては最後まで使用していたものである[注 1]。

2000年12月と2001年6月、福井の越前本線でわずか半年間に2度の電車同士の正面衝突事故を起こし、国土交通省から福井地区各線の列車運行停止を命ぜられた。京福は事業継続が困難になったとして、2003年に福井地区の鉄道事業(越前本線・三国芦原線)を廃止して撤退、えちぜん鉄道へ事業譲渡した[8][9]。ただし、福井地区の鉄道事業は1990年代にすでに赤字であり、1992年2月には越前本線東古市 - 勝山間と永平寺線の廃止を表明。沿線自治体の支援によって存続したものの、バブル崩壊によって芦原温泉の定期通勤利用者が激減したことからそれまで堅調であった三国芦原線も急速に収益が悪化。このため事故前から全線廃止を含めた検討をしていた。

越前本線からの撤退で京福は経営不安が表面化したため、2002年に保有する叡山電鉄の株式をすべて京阪電気鉄道に売却した。これは親会社の京阪による救済策とされる。これにより叡山電鉄は京阪電気鉄道の完全子会社となった。

なお、京福は過去にも、1964年1月には当時の鞍馬線で正面衝突炎上事故を起こし、わずか7か月後の同年8月には、越前本線発坂付近で下り旅客列車が貨物列車に追突する事故を起こしている。またバス部門でも、1985年10月に2階建て観光バスが中央自動車道でガードレールを突き破り県道に転落する事故を起こし、乗客3人死亡、57人が重傷、運転していた乗務員がその場で自殺するという事故を起こしている。

年表

- 1942年(昭和17年)

- 1944年(昭和19年)12月1日 永平寺鉄道・丸岡鉄道を合併。永平寺線、丸岡線とする。

- 1946年(昭和21年)8月7日 京都バス株式会社を全額出資の子会社として設立、京都地区のバス事業子会社を統合。

- 1948年(昭和23年)11月26日 福井県乗合自動車の乗合バスの事業の一部を譲受。

- 1952年(昭和27年)11月12日 子会社・三国競艇施設(現・三国観光産業)設立。

- 1956年(昭和31年)7月5日 比叡山ロープウェー営業開始。

- 1959年(昭和34年)4月16日 比叡山頂遊園営業開始。

- 1960年(昭和35年)10月20日 福井支社でタクシー事業営業開始。

- 1962年(昭和37年)4月1日 京福タクシーにタクシー事業を譲渡。

- 1963年(昭和38年)8月1日 福井県乗合自動車を合併し、福井地区のバス事業を直営化。

- 1964年(昭和39年)

- 10月2日 八瀬遊園営業開始。

- 12月24日 比叡山人工スキー場営業開始。

- 1968年(昭和43年)7月11日 丸岡線を廃止。

- 1975年(昭和50年)12月15日 嵐山本線・北野線の集電装置をホイール式ポールからZパンタに変更。

- 1978年(昭和53年)10月19日 叡山本線・鞍馬線のトロリーポール集電をパンタグラフ集電化。

- 1985年(昭和60年)7月6日 叡山電鉄株式会社を全額出資の子会社として設立。

- 1986年(昭和61年)4月1日 叡山本線・鞍馬線を叡山電鉄に分離譲渡。

- 1992年(平成4年)7月1日 福井支社を本社に昇格し、京都本社との2本社体制とする[10]。

- 2000年(平成12年)

- 2001年(平成13年)

- 6月24日 京福電気鉄道越前本線列車衝突事故(第2回)が発生。越前本線保田 - 発坂間で正面衝突事故。

- 6月25日 国土交通省から福井地区各線の列車運行停止を命じられる。

- 11月30日 八瀬遊園「森のゆうえんち」閉園。

- 2002年(平成14年)

- 7月1日 嵐山本線・北野線にスルッとKANSAI導入、均一運賃(大人200円)となる。

- 9月27日 比叡山人工スキー場を廃業。

- 10月21日 永平寺線を廃止。

- 2003年(平成15年)2月1日 福井地区の鉄道事業を受け持つ福井鉄道部を廃止。えちぜん鉄道へ事業譲渡[8][9]。

- 2004年(平成16年)7月1日 福井本社を廃止し、福井事務所を設置。

- 2005年(平成17年)5月31日 八瀬かまぶろ「喜鶴亭」廃業。

- 2007年(平成19年)3月19日 嵐山本線・北野線で駅番号制度を開始、7駅の駅名を変更。ラインカラーを正式に導入(なお、駅番号とラインカラーはそれ以前から北野線の一部の駅で試用されていた)。

- 2008年(平成20年)4月1日 四条大宮・嵐山・帷子ノ辻・北野白梅町の各駅で発車メロディ導入。また、書家の吉川壽一の筆による「嵐電」の墨書のロゴ(嵐電天神川駅の写真を参照)を使用開始。

- 2009年(平成21年)

- 2010年(平成22年)3月25日 嵐山電車軌道として開業した嵐山本線が開業100周年。これを機会に車体色を伝統色である「京紫」に順次変更することを発表。まずモボ613が塗色を変更した。

- 2011年(平成23年)

- 2013年(平成25年)

- 2016年(平成28年)4月1日 撮影所前駅の開業に合わせて、嵐山本線・北野線で駅番号の振り直しを実施[16]。

- 2017年(平成29年)6月8日 既に高雄メトロを運行する高雄捷運公司と提携していた江ノ島電鉄ともに観光連携協定を締結(江ノ電と高雄捷運は延長)。高雄捷運のマスコットキャラクター「高捷少女」(たかめ少女)と京福側の鉄道むすめキャラクター「福王子ひかる」のラッピング車両を嵐山線で運行。使用済み乗車券を提携先の1日乗車券に交換できる日台間のキャンペーンを開始[17][18]。

路線

各路線の運行形態、駅の一覧は以下の各項目を参照。

現行路線

線名の前のマークは駅番号の線別ローマ字記号(嵐山本線はA、北野線はB)を表す。京福電鉄の公式サイトなどでは、嵐山本線と北野線をあわせて、嵐山線[19]、嵐電と称されている。

譲渡・廃止路線

- 京都本社・叡山線(叡電)部門

- 福井支社(1992年から福井本社)

- 越前本線(現:えちぜん鉄道勝山永平寺線)

- 三国芦原線(現:えちぜん鉄道三国芦原線)

- 永平寺線 - 京福バスによる代行バスへ移行

- 丸岡線

未成路線

- 北大路線:北大路駅 - 二軒茶屋駅 (5.3 km)、北大路駅 - 宝ヶ池駅 (4.4 km) [20]

- 叡山本線:出町柳駅 - 三条駅 (1M45C[21], 2.4 km[20])… 鴨川電気鉄道(京阪鴨東線)が代替[20]

車両

合併などの経緯により路線同士が離れていたり、異なる路線規格を複数持ったりしている鉄道事業体は他にも存在するが、京福の三線は鉄道技術面での統一がまったく行われず(電動貨車の嵐電モト1000形・叡電デト1000形のみ共通車体)、たとえば300形電車をとっても、嵐山線はモボ301形・叡山線はデオ300形・福井支社はホデハ301形(その後モハ・クハに変更してえちぜん鉄道になってからはMC・TC)と車両番号が重複するどころか、形式記号までバラバラであった。嵐山線のボや福井支社のホはボギー車を意味するが、この形式記号を使っている鉄道会社は現在ごくわずかである。

嵐山線と鋼索線の現有車はすべて阪神電鉄系の武庫川車両工業製であり、分社された叡山線も現有車は武庫川車両製で統一されており、福井支社も阪神電鉄からの移籍車両を多く受け入れていた。2002年の武庫川車両工業解散後(後身として阪神車両メンテナンスを設立)は新車が導入されていない。モボ101形は更新時の車体組立を担当した。

車体塗装は全路線において、上半分が薄茶色・下半分が緑色となっていた。1970年代に京福バスが白地・茶帯塗装(京都バスも同一塗装)を採用すると、福井支社でも比較的すぐこれを採用。尾灯部分も茶色に塗ったり、同じ形式でも頭部を茶色に塗った車両と白に塗った車両が混在したりするなどの特徴があった。叡山線でも叡電分離後の新車に白地・茶帯塗装が採用されたが、現在は叡電・えちぜんとも全く新しい塗装が採用され、この塗装の電車は消滅した。嵐電においても塗装簡略化を目的として2010年の開業100周年を機に、塗色が「京紫」に変更されることになり、2020年6月現在で塗色変更車が19両まで拡大されており、従来の塗色車は徐々に数を減らしている。(2020年6月現在で従来塗装車は301号、103号の2両のみ)

嵐山線

車体デザインは大きく変更しながらも、全車が同一性能を持つという車両設計の下、1990年代後半になるまでモボ101形の主要機器類を踏襲した自動加速制御の吊掛け駆動車を導入してきた。これは鉄道事業者としては異例である。だが、最新のモボ2001形でWN駆動方式やVVVFインバータ制御を採用するなど、最新技術も多数採用している。ただ、そのためにモボ2001形は他形式との併結ができず、2両編成になる場合は2001号と2002号の組み合わせに限定される。方向幕はモボ501形以降に搭載され、それまでの車両には運行標識を掲出して運行している。方向幕はモボ501形とモボ611形以降とでは変更されている(モボ501形には「ワンマン」の表示が入る)。

現有車両

電車

製造順に配列

- モボ101形:6両(101 - 106)

- モボ301形:1両(301)

- モボ501形:2両(501, 502)- モボ111形・モボ121形の機器流用車

- モボ621形:5両(621 - 625)- モボ121形の機器流用車

- モボ611形:6両(611 - 616)- モボ111形の機器流用車

- モボ21形:2両(26, 27)- レトロ調電車、モボ121形の機器流用車

- モボ631形:3両(631 - 633)- ク201形の機器流用車

- モボ2001形:2両(2001, 2002)

-

嵐電天神川駅に停車するモボ611形612号車

-

京紫の新塗装となったモボ611形613号車

-

パトトレイン ラッピング車 モボ101形105号車

-

嵐電の最新鋭車・モボ2001形電車(現在は京紫塗装に変更)

貨車

- モト1000形:1両(1001)- 電動貨車

過去の車両

- モボ111形

- モボ121形

- ク201形(制御付随車)

- 1形 1-20

- 嵐山電気軌道の四条大宮-嵐山間の開業に際して1910年3月川崎造船所で製造された。丸屋根の木造単車で車体長は約8,5m、吹きさらしのデッキで側面窓は8枚、台車は21Eで電動機は22.4 kW×2であった。1919年から1923年にかけてベスビューゲル形に変わったがそれ以外に目立った変化は無く、1924年以降17両が21形に改造され、2両(5・20)は有蓋電動貨車フモ501形に機器が流用された。残り1両は不明。

- 31形 31-37

- 元阪神1形31-37であり、1921年11月に入線し、翌年3月より使用された。京福への入線にあっての目立った改造は無く、32は1929年4月16日の北野線での事故により1920年1月18日付で、他の6両もモボ121形の登場により1926年12月28日付で廃車となっている。

- 21形 21-27・51-61

- 1形を改造し23-25が1924年8月に、21・22が同年10月、26・27が同年12月に竣工。車体長は9,296mmであり、出入台に扉が設けられ、ホイルベースが1,981mmから2,734mmに延長されている。その後残存の1形も改造することになり11両が51-61となった。20番台車との差異は社内灯が2灯ブランケットから3灯バルベット4個になった点である。路面からの乗降にはステップを利用する必要がある事から、北野線で使用された。モボ101系の増備に伴い、22・23・27・53・59・60・61は1932年5月20日付で、21・24・25・26・51は1938年6月15日付、54・56・57は1939年3月15日付、52・55・58が1940年5月に廃車となった。このうち54・56・57は奉天交通株式会社に売却されている。

車両数の変遷

| 年度 | モボ101形 | モボ111形 | ク201形 | モボ121形 | モボ301形 | モボ501形 | モボ611形 | モボ621形 | モボ21形 | モボ631形 | モボ2001形 | 合計(冷房車) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1982 -1984 |

6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 28(0) | ||||||

| 1985 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 28(2) | |||||

| 1986 -1988 |

6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28(4) | |||||

| 1989 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28(6) | |||||

| 1990 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28(8) | |||||

| 1991 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 28(10) | ||||

| 1992 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 28(14) | ||||

| 1993 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28(17) | |||

| 1994 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 28(20) | ||||

| 1995 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28(22) | |||

| 1996 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28(25) | ||

| 1997 -2000 |

6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 28(28) | ||||

| 2001 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 28(28) | |||

| 2002 -2011 |

6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28(28) |

- 事業用車除く

- 1982・83年は1月1日現在、84年以降は4月1日現在

- 『私鉄車両編成表』各年版、ジェー・アール・アール

鋼索線

叡山線

福井支社

えちぜん鉄道に継承されたものは「えちぜん鉄道#車両」を参照。

電車

京福電気鉄道設立以後入線

形式称号改定以後に在籍したもの。

- モハ241形 241-244

- モハ251形 251-254

- 火災焼失車の車体新造車。車体はモハ241形と同形。253(製造当初は251)・254は1991年廃車。251(製造当初は253)は2000年に正面衝突事故を起こし、それ以降は252も運用に就くことなく廃車された。

- モハ261形 261-263

- 元京王デハ2400形。1976年廃車。

- モハ271形 271-273

- 元相鉄モハ1000形。272は1983年、他の2両は1987年廃車。

- モハ281形 281-284

- モハ3001形 3001-3008

- 元南海モハ11001形。2003年のえちぜん鉄道引継時に廃車。

形式称号改定以後に在籍したもの。

- ホデハ301形 301-304

- 元東急デハ3250形。戦後、東急からの車両供出で割り当てられ入線。301・303が、前面貫通形の池上モハ100形(後の目蒲モハ120形)、302・304が、前面非貫通形の池上モハ200形(後の目蒲モハ130形)が前身。

- ホクハ31形(2代) 31・32・33

- ホサハ17形残存車の更新名目で、阪神861形の車体にTR14台車をはいた両運転台構造の制御車。運転台が福井方と越前大野・三国方で制御器が異なり、RPC/HLどちらの制御器を持った電車でも総括制御が可能であった。

- ホサハ61形 61・62

旧京都電燈所属

- ホデハ201形

- 1927年日本車両製。1949年車体更新。

- ホデハ211形

- 1928年日本車両製。

- ホデハ221形

- ホデハ211形の同形車。

- ホデハ231形

- 1937年川崎車両製。

- ホサハ17形

旧三国芦原電鉄所属

- ホデハ11形

- 1928年日本車輌製造製。当時地方私鉄向けに設計された車両で、類似車として上田温泉電軌デナ200形、琴平電鉄3000形、一畑電気鉄道デハ1形などがある。

- ホデハ21形

- 1935年に福井車庫で焼失したホデハ20を復旧。

旧永平寺鉄道所属

- デハ1形

- 1925年加藤車両製。永平寺鉄道開通時の車両で、全長9mの2軸単車であったが、1935年にボギー化された。

- ホデハ101形

- 同上。同じく開通時からの車両だが、全長も長く最初からボギー車であった。

- ホデハ102形

- 1929年日本車両製。ホデハ11形の同形車あるが、集電装置がボウコレクター(Yゲル)であった。後に103は電装解除されホサハ17となる。

電気機関車

- テキ7形 (7, 8) - 1919年梅鉢鉄工所製。テキ6形と同形の車体だが、搭載された制御器が異なる。

- テキ501形 (501) - 元庄川水力電気専用鉄道庄水5。1980年廃車。

- テキ511形 (511, 512) - 元国鉄EC40形。片側のボンネットを取り除きデッキが設置されていた。511は、1964年に国鉄が10000形に復元保存するため、ED28 11(後のテキ531)と交換され、鉄道記念物として保存されている。512は、1970年廃車。

- テキ531形 (531) - 元国鉄ED28 11。前記テキ511との交換で入線した。1980年廃車。

運賃・乗車券

普通運賃・普通乗車券

嵐山本線、北野線を通じて、大人220円、小人110円の全線均一運賃である(2017年4月1日改定)。定期運賃も均一の全線定期券のみである。駅員が配置されている駅では、自動券売機で普通乗車券を購入できる。

2002年6月30日までは180円、210円、230円の区間制運賃であった。スルッとKANSAI加盟に際し、降車時のみのカード処理で済ませられるよう、2002年7月1日から均一運賃(大人200円、小人100円)となった。これに伴い、不要となった各車両の整理券発行機は撤去された。定期運賃は、距離制が維持された。

2014年4月1日の消費税率改定(5%→8%)の際は、国土交通省(近畿運輸局)から上限運賃210円の認可を受けた上で、適用運賃は200円として値上げを見送ったが、2015年4月1日に適用運賃を210円とする値上げが行われた。さらに、2017年4月1日に220円に値上げされた。定期運賃も均一となり全線乗車可能となった[23]。

ICカード

2011年4月1日より、IC乗車カードのPiTaPaと、自社専用の「らんでんカード」が導入された[24]。

2011年4月1日からはICOCAも利用可能となり、2013年3月23日からは全国相互利用交通系ICカードにも対応した[15]。ただし、京福電鉄の駅および車内ではチャージできないため、事前に他社局の駅などでチャージしておく必要がある。また、割引用manaca、割引用はやかけん、障がい者用nimocaは利用できない(相互利用対象外)。

らんでんカードの発売額は大人2,500円(デポジット500円を含む)。有人駅または車内で2,000円単位でチャージでき、2,200円分利用できる。チャージ額の有効期限は6か月で、その後は無効になる。ただし有効期限が切れる前に追加でチャージすれば、チャージ残額全体の有効期限が6か月後まで延長される。沿線店舗の優待特典が付く。

割引乗車券等

- 嵐電1日フリーきっぷ

- 全線が1日乗り放題になる。四条大宮・帷子ノ辻・嵐山・北野白梅町の4つの有人駅や嵐電嵯峨駅前の喫茶店、一部のホテルで、500円(小児250円)で発売している。1日に3回以上乗車すれば割安になるほか、付属のクーポンで沿線社寺や観光施設で拝観料・入場料の割り引きを受けたり、粗品の進呈を受けたりすることができる。予め購入して後日利用する場合のために、通用日はスクラッチ方式により利用者が決めることができる。

- 嵐電・嵯峨野フリーきっぷ

- グループである京都バスの嵐山・嵯峨野地区から京都市中心部のバス路線と嵐電が1日乗り放題となる[3]。社寺や観光施設での優待特典が付く。2013年4月1日から発売。

- 京都地下鉄・嵐電1dayチケット

- 2008年の京都市営地下鉄の太秦天神川駅延伸、京福の嵐電天神川駅開業を受けて、同年3月28日から発売された。それぞれの全線で1日乗り降り自由となる。各駅の近くの商店等に委託されている回数券販売所でも販売されているほか、平成エンタープライズが運行する高速バス「VIPライナー」のオプションとして組み込むことができる。

- 同時に発売された「京都嵐山・びわ湖大津1dayチケット」は2015年3月31日に終売となった。京阪京津線・京阪石山坂本線も利用可能区間に含まれていた。

- バス(市バス・京都バス)・嵐電一日券

- 嵐電と京都バス・京都市営バスの均一運賃区間が1日間自由に乗り降りできる。2017年4月1日から有人駅および京都市交通局の市バス・地下鉄案内所と定期券発売所で販売している。

- 京都・嵐山1dayパス(阪急版/能勢版)

- 嵐電全線と京都バスの嵐山・嵯峨野エリア、阪急電鉄の全線または、加えて能勢電鉄が乗り放題の1日乗車券で、春と秋の季節限定で発売される。

2010年3月27日から1年間、嵐電開業100周年を記念して土・日曜日及び年末年始・お盆期間の小児運賃が無料となる「休日は家族みんなで出かけようキャンペーン」が実施された。

紙の回数券(11券片、発売額2,000円、3か月有効)は2011年4月1日をもって廃止され、代替として「らんでんカード」が発売された。

2002年7月1日から2018年1月31日までスルッとKANSAI対応カードが利用可能であった。京福電鉄では大人2,000円券のみを発売した。カード処理機は路線バス車内に搭載されているものと同様のもので、有人駅改札口および車両内の運転台後ろに設置された。券面印字は有人駅の処理機では「京福 四大宮」「京福 帷子辻」「京福 嵐山」「京福 白梅町」、車内処理機では「京福電鉄」となっていた。

乗降方法

駅員が配置されているかどうかにより、乗降方法が異なる。

- 終日駅員を配置する駅:四条大宮駅、帷子ノ辻駅

- 夜間をのぞいて駅員を配置する駅:嵐山駅、北野白梅町駅

- 駅員を配置しない駅:その他すべての駅

- 乗車

-

- 駅員が配置されている駅

- 自動券売機が設置されており、乗車前に普通乗車券を購入できる。窓口では割引乗車券類を購入できる。ただし、改札口での改札は行われておらず、乗車券を購入せずに改札口を通ってホームに入ってもよい。ホームから車両への乗車には、前部と後部のいずれの扉を利用してもよい。

- 駅員が配置されていない駅(駅員無配置時間帯の嵐山駅、北野白梅町駅を含む)

- 改札口はないのでそのままホームに入り、原則として車両の後部扉から乗車する。(ただし、降車扉から運転士の裁量で乗車できることがある)駅での乗車券の発売はないが、駅近隣の店舗などで、割引乗車券類を発売しているところもある。

- 降車

- 乗車券を所持していなければ、現金で普通運賃を支払う。乗車券類を所持していれば、それを引渡または提示する。ICカードやスルッとKANSAI対応カードは、カード処理機で処理する。

- 駅員が配置されている駅

- 車両前部と後部のいずれの扉から降車してもよい。改札口の職員が、運賃収受や乗車券類の回収・確認を行う。カード類は、改札口設置のカード処理機で処理する。

- 駅員が配置されていない駅(駅員無配置時間帯の嵐山駅、北野白梅町駅を含む)

- 車両前部の扉から降車する。このときに運転士が、運賃収受や乗車券類の回収・確認を行う。カード類は、車両に搭載されたカード処理機で処理する。

嵐電天神川駅、太秦広隆寺駅など、観光客や乗継客が多い駅では、観光シーズンや通勤時間に職員が派遣されて、ホーム上で運賃収受業務を補助することがある。御室仁和寺駅は御室桜のシーズンのみ、出入口に職員が派遣されて運賃収受を行う。

妖怪電車

2007年から乗客誘致策のひとつとして夏季に妖怪電車が運転されている。夕刻以降嵐山本、線と北野線に臨時列車として運転される。一般乗車券や各種フリー乗車券では乗車できず、専用の乗車券が必要である。通常の運賃で乗車できるが、妖怪の仮装をした乗客は50円で乗車できる。

妖怪電車は車内照明にブラックライトを使用したり、様々な妖怪を紹介するポスターを掲示したり、車両に取り付けられている方向幕が青くなるなどムードの演出がされている。一般の仮装客のほか、地域のまちづくり組織も仮装して参加協力するなどイベントの盛り上げに一役買っている。2011年の運行時は、前面方向幕部分には「妖怪電車」の文字のシートが貼られ、側面方向幕は「団体」表示の一方赤く照らされる演出がされた。

2010年までは、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間を3往復後、嵐山→北野白梅町、北野白梅町→帷子ノ辻→西院と北野線にも乗り入れていたが、2011年は、嵐山本線四条大宮 - 嵐山間2往復の運転にとどまった。

車両は、基本的にモボ611形、モボ621形、モボ631形のいずれかが使用される。2016年には運行10年目を迎え、初めてモボ21形が使用された。

2017年からはヘッドマークも新しいものに変更された。2018年からは、モボ501形も運用可能となった。

関連商品

- 2003年のタイトーの列車運転ゲーム『電車でGO! 旅情編』に、京福電鉄として登場している(路線は嵐山本線・北野線)。

- 嵐山駅・帷子ノ辻駅・四条大宮駅・北野白梅町駅では、京福電鉄オリジナルグッズとして電車型ストラップ・文具セット・ポストカードなどが発売されている。

- 2009年10月14日の江ノ島電鉄との姉妹提携を記念し、ペーパークラフト付き記念乗車券やクリアファイルが発売された。

- 2010年3月25日の嵐電開業100周年に記念し缶バッジ付記念乗車券が発売された。京紫色の新塗装にちなんだ台紙である。

グループ企業

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g h i 第114期有価証券報告書

- ^ 各年度 決算短信

- ^ a b 嵐電・嵯峨野フリーきっぷ (PDF) - 京都バス、2013年3月29日

- ^ 京福グループ中期経営計画(2016年度~2018年度)の実施施策と進捗状況 (PDF)

- ^ 『京福電気鉄道 88年回顧録 越前線写真帖』京福電気鉄道、2003年 p.29

- ^ 「鉄道ピクトリアル」1969年12月号p.24, 25『江若鉄道始末記』・「鉄道ピクトリアル」1973年7月増刊京阪電気鉄道特集号pp.35 - 38『京阪電気鉄道と琵琶湖・叡山の開発』

- ^ 国土交通省鉄道局監修『鉄道要覧』平成18年度版、電気車研究会・鉄道図書刊行会、p.249

- ^ a b “京福電気鉄道株式会社及びえちぜん鉄道株式会社の第一種鉄道事業の譲渡譲受の認可について”. 国土交通省 (2003年1月17日). 2018年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月6日閲覧。

- ^ a b “京福電鉄とえちぜん鉄道の事業譲渡譲受に認可”. 交通新聞 (交通新聞社): p. 1. (2003年1月21日)

- ^ 『鉄道ピクトリアル』1993年10月号(NO.581)98頁。

- ^ 祝 江ノ電・嵐電姉妹提携! 嵐電『江ノ電号』が出発しました - 京福電気鉄道、2009年10月14日。

- ^ 江ノ電・嵐電姉妹提携に関するお知らせ(Internet Archive) - 江ノ島電鉄、2009年10月2日

- ^ 路面電車を利用した低炭素型集配システム開始について - ヤマト運輸、2011年5月17日。

- ^ 妊婦さんに席をゆずりましょう! - 京福電気鉄道、2013年3月1日。

- ^ a b 交通系ICカードの全国相互利用サービスについて - PiTaPa.com、2012年12月18日。

- ^ “京福電鉄、東映撮影所の近くに新駅開業…駅番号も振り直し”. レスポンス. (2016年4月1日) 2016年4月2日閲覧。

- ^ (繁体字中国語)〈新聞稿〉高雄捷運受肯定 首與日本關西京福地鐵跨國合作 打開高捷國際市場 2017年6月8日,高雄捷運

- ^ (日本語) 広がる日台の鉄道交流 高雄メトロが京福電鉄・江ノ電と観光連携 - 『フォーカス台湾』中央通訊社、2017年6月10日

- ^ 会社概要 Archived 2015年8月31日, at the Wayback Machine. - 京福電気鉄道

- ^ a b c 森口誠之『鉄道未成線を歩く 〈私鉄編〉』JTB、2001年、p.180

- ^ 「鉄道免許状下付」『官報』 1924年9月3日(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 『鉄道ジャーナル』第21巻第4号、鉄道ジャーナル社、1987年3月、122頁。

- ^ 嵐電、220円に 4月1日から運賃値上げ - 京都新聞、 2017年1月30日

- ^ 4月1日より嵐電(京福電車)でPiTaPaがご利用いただけます - PiTaPa.com 2011年3月16日。