「池袋駅」の版間の差分

編集の要約なし |

m cewbot: ウィキ文法修正 80: 改行を含む外部リンク |

||

| 512行目: | 512行目: | ||

2008年6月14日のダイヤ改正によって、以前終日降車専用ホームとして扱われてきた5番線が「[[TJライナー]]」発車ホームとしての機能も持つようになり、南口・中央口2付近に[[乗車整理券|着席整理券]]の[[自動券売機]]が設置されており、当日初電から発車間際まで発売している。<!--また、[[2009年]][[9月15日]]からは「TJライナーチケットレスサービス」が開始され、着席整理券を事前に[[携帯電話]]で購入できるようになった(料金は[[クレジットカード]]払い)。また、同時に[[QRコード]]を利用した着席整理券確認システムも導入され、係員による確認が省略された<ref>詳細は{{PDFlink|[http://www.tobu.co.jp/file/2132/090903-2.pdf こちら]}}を参照。</ref>。列車記事での言及が適切--> |

2008年6月14日のダイヤ改正によって、以前終日降車専用ホームとして扱われてきた5番線が「[[TJライナー]]」発車ホームとしての機能も持つようになり、南口・中央口2付近に[[乗車整理券|着席整理券]]の[[自動券売機]]が設置されており、当日初電から発車間際まで発売している。<!--また、[[2009年]][[9月15日]]からは「TJライナーチケットレスサービス」が開始され、着席整理券を事前に[[携帯電話]]で購入できるようになった(料金は[[クレジットカード]]払い)。また、同時に[[QRコード]]を利用した着席整理券確認システムも導入され、係員による確認が省略された<ref>詳細は{{PDFlink|[http://www.tobu.co.jp/file/2132/090903-2.pdf こちら]}}を参照。</ref>。列車記事での言及が適切--> |

||

2017年に発表された東武鉄道の中期経営計画では、西口の再開発事業と併せて2面3線から2面4線への拡張が計画されている<ref>[http://www.tobu.co.jp/file/pdf/ec1995236694087faa58a52e97775232/chukei.pdf 東武グループ長期経営構想・東武グループ中期経営計画 |

2017年に発表された東武鉄道の中期経営計画では、西口の再開発事業と併せて2面3線から2面4線への拡張が計画されている<ref>[http://www.tobu.co.jp/file/pdf/ec1995236694087faa58a52e97775232/chukei.pdf 東武グループ長期経営構想・東武グループ中期経営計画 2017~2020](東武鉄道 2017年5月12日 2017年5月20日閲覧)</ref>。 |

||

2017~2020](東武鉄道 2017年5月12日 2017年5月20日閲覧)</ref>。 |

|||

==== のりば ==== |

==== のりば ==== |

||

2017年7月29日 (土) 00:40時点における版

| 池袋駅 | |

|---|---|

西口(2012年6月) | |

|

いけぶくろ Ikebukuro | |

| 所在地 | 東京都豊島区 |

| 所属事業者 |

東日本旅客鉄道(JR東日本・駅詳細) 東武鉄道(駅詳細) 西武鉄道(駅詳細) 東京地下鉄(東京メトロ・駅詳細) |

| 電報略号 | イケ(各社とも) |

池袋駅(いけぶくろえき)は、東京都豊島区にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東武鉄道(東武)・西武鉄道(西武)・東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。

概要

山の手エリア3大副都心の一つ・池袋に位置するターミナル駅。全体の1日平均の利用者数は約262万人であり、年間に直すと約9億5760万人となる、これはアメリカ合衆国の人口の約3倍程度の規模である。各社内の駅の中ではJR東日本は新宿駅に次ぐ第2位、東武・西武・東京地下鉄は第1位の乗客数を誇る。

現在は合わせて8路線が当駅に乗り入れており、東京都西部や埼玉県南西部からの利用客が多い。当駅を中心として、周辺には多くの百貨店が建ち並び、大規模な繁華街・歓楽街が形成されている。

乗り入れ路線

以下の4社が乗り入れるターミナル駅となっている。各路線ごとに駅番号が付与されている。

- JR東日本 - スリーレターコード「IKB」

- 東武鉄道

東上本線 - 駅番号「TJ 01」、当駅が起点

東上本線 - 駅番号「TJ 01」、当駅が起点 - 西武鉄道

池袋線 - 駅番号「SI01」、当駅が起点、練馬駅で分岐する豊島線の列車も乗り入れる。

池袋線 - 駅番号「SI01」、当駅が起点、練馬駅で分岐する豊島線の列車も乗り入れる。 - 東京メトロ

JR東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は山手線と赤羽線の2路線であり(詳細は各路線の記事および「鉄道路線の名称」を参照)、山手線を所属線としており、赤羽線は当駅が起点となっている。一般列車の運転系統としては次の3系統が停車し、旅客案内では以下の系統名称で案内されている。

山手線 : 新宿方面 - 当駅 - 田端方面の電車線を走行する、環状線としての山手線電車

山手線 : 新宿方面 - 当駅 - 田端方面の電車線を走行する、環状線としての山手線電車 埼京線 : 新宿駅方面の山手貨物線と、赤羽線とを直通運転。現在は旅客案内において「赤羽線」の呼称は使用されない。新宿駅経由でりんかい線・川越線に直通する。

埼京線 : 新宿駅方面の山手貨物線と、赤羽線とを直通運転。現在は旅客案内において「赤羽線」の呼称は使用されない。新宿駅経由でりんかい線・川越線に直通する。 湘南新宿ライン : 新宿方面 - 当駅 - 田端信号場貨物駅間の山手貨物線、田端信号場貨物駅 - 赤羽方面の東北貨物線を走行。1988年より当駅発着の東北本線(宇都宮線)・高崎線列車として乗り入れを開始し、2001年より新宿駅経由で東海道本線・横須賀線へ直通する現在の形態となった。

湘南新宿ライン : 新宿方面 - 当駅 - 田端信号場貨物駅間の山手貨物線、田端信号場貨物駅 - 赤羽方面の東北貨物線を走行。1988年より当駅発着の東北本線(宇都宮線)・高崎線列車として乗り入れを開始し、2001年より新宿駅経由で東海道本線・横須賀線へ直通する現在の形態となった。

JRの特急列車はすべて湘南新宿ラインと同じルートを経由して当駅に乗り入れており、新宿駅起点で東北本線を経由して東武日光線へ直通する「日光」「スペーシア日光」「きぬがわ」「スペーシアきぬがわ」のほか、高崎線に直通する「あかぎ」の新宿駅発着系統、東海道本線に直通する「スーパービュー踊り子」の大宮駅発着系統、総武本線・成田線経由で成田空港駅へ向かう特急「成田エクスプレス」の大宮駅発着系統が停車する。

東京メトロは丸ノ内線、有楽町線、副都心線の3路線が乗り入れている。有楽町線と副都心線の和光市駅方面の列車は東武東上線と西武池袋線と直通運転しており、副都心線の渋谷駅・横浜駅方面の列車は東急東横線とみなとみらい線と直通運転を行っている。

また、特定都区市内制度における「東京都区内」および「東京山手線内」に属している。

構想のある路線

元々、池袋は農村地帯であり、1885年に今の赤羽線・山手線となっている赤羽 - 品川間が開業した際も、池袋に駅は設けられなかった。その後、1903年に田端への支線を分岐させるにあたり、当初は目白での分岐が想定されていたが、地形の都合や住民の反対運動などがあり池袋に変更されたため、当駅が設けられた。東武は1914年、西武は1915年、東京メトロは帝都高速度交通営団(営団地下鉄)時代の1954年にそれぞれ乗り入れを開始した。

歴史

JR東日本

- 1902年(明治35年)5月10日:日本鉄道品川線に池袋信号所が開設される。

- 1903年(明治36年)4月1日:信号所が駅に昇格して池袋駅が開業。旅客営業のみ。同時に豊島線 当駅 - 田端間が開通。

- 1906年(明治39年)

- 1909年(明治42年)10月12日:線路名称制定により山手線の所属となる。

- 1945年(昭和20年)4月13日:太平洋戦争中に空襲に遭い駅舎が全焼、近隣の運輸通信省(当時)池袋電車区内を含めて留置していた電車151両・客車13両・貨車123両・機関車2両が全焼。

- 1980年(昭和55年)5月20日:貨物取り扱いを廃止。

- 1983年(昭和58年)10月2日:ホームを1面増設。同時にこれまで現在の8番線から発着していた赤羽線列車を増設されたホームから発着させるとともに10両編成化した。旧4番線を一旦廃止。

- 1985年(昭和60年)9月30日:埼京線運転開始。

- 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化により、JR東日本の駅(山手線所属)となる。

- 1988年(昭和63年)3月13日:東北本線・高崎線列車の一部の当駅への乗り入れ開始に伴いホームを1面増設。

- 1990年(平成2年):旧4番線を8番線として使用再開。

- 1991年(平成3年)3月19日:特急「成田エクスプレス」運転開始。

- 1992年(平成4年)6月:メトロポリタンプラザの開店に伴い、跨線橋とメトロポリタン口を新設。

- 1996年(平成8年)4月11日:7・8番線ホームで、池袋駅構内大学生殺人事件がおこる。

- 2001年(平成13年)

- 2004年(平成16年)6月:埼京線・湘南新宿ラインホームの形態を、それまでの1・2番線:湘南新宿ラインホーム、3・4番線:埼京線ホームから、1・4番線:埼京線ホーム、2・3番線:湘南新宿ラインホームに変更。同時に方向別化される。

- 2006年(平成18年)3月18日:東武線直通特急「(スペーシア)日光・きぬがわ」運転開始。

- 2008年(平成20年)3月10日:フルカラーLED式発車標使用開始。

東武鉄道

- 1914年(大正3年)5月1日:東上鉄道線(現在の東武東上本線)の駅が開業。

- 1962年(昭和37年)5月29日:駅上に東武百貨店が開店。

- 1983年(昭和58年)10月:国鉄のホーム新設に伴い5 - 9番線だった発車番線を1 - 5番線に変更。

- 1992年(平成4年)6月:東武百貨店の増床とメトロポリタンプラザの開店に伴い改装工事が完了。同時に現在のメトロポリタンプラザの敷地にある引き上げ線を廃止。発車メロディを導入。

- 2007年(平成19年)3月18日:ICカードPASMO供用開始。

- 2008年(平成20年)6月14日:座席定員制列車「TJライナー」運転開始。同時に5番線をTJライナーのりばとしても使用開始。発車メロディを変更。

- 2011年(平成23年)3月12日:当駅を経由する二区間定期券の販売が開始される。

- 2015年(平成27年)6月14日:発車メロディにクラシック音楽を採用。

西武鉄道

- 1915年(大正4年)4月15日:武蔵野鉄道線の駅として開業。

- 1922年(大正11年):直流電化(1500V)に伴う設備整備。

- 1935年(昭和10年):京濱デパート池袋分店、菊屋デパート開業(1940年より武蔵野デパート)。

- 1945年(昭和20年)4月13日:太平洋戦争の空襲により駅舎が焼失。

- 1949年(昭和25年):武蔵野デパートを改称して西武百貨店が木造モルタル2階建てでオープン。その後、1960年代前半までに増築を行う。

- 1963年(昭和38年):私鉄初の10両編成運転開始。

- 1964年(昭和39年):池袋ショッピングパーク(ISP)開業(従来の地下駐車場を改装)。

- 1969年(昭和44年):特急「レッドアロー」の運行および国鉄との貨物受け渡し開始。

- 1974年(昭和49年):地下連絡通路が開通(それまでは跨線橋を使用)。

- 1976年(昭和51年):新秋津 - 所沢間の国鉄武蔵野線連絡線開設により当駅での国鉄との貨物受け渡しを廃止。連絡線の名残りは側線となり、現在は電留線として使用されている。

- 1980年(昭和55年) :駅舎改良竣工。

- 1994年(平成6年):特急ホームの改装工事が竣工。

- 1998年(平成10年)3月26日:1番ホームの西武百貨店への改札口を廃止、それまで臨時改札口だった西武南口が開業。

- 2001年(平成13年):バリアフリー化工事開始。

- 2004年(平成16年):椎名町寄りのホームの屋根をひばりヶ丘駅と同じドーム式のものへ改装する工事を開始。

- 2005年(平成17年)12月1日:1・2番ホームの有効長を延伸し10両編成へ対応(使用は2006年3月のダイヤ改正以降)。

- 2007年(平成19年)3月18日:ICカードPASMO供用開始。

- 2010年(平成22年)4月1日:当駅を経由する特殊連絡定期券「だぶるーと」の販売が開始される。

- 2016年(平成28年)3月5日:2番ホームにホームドア設置、稼働開始。

- 2017年(平成29年)度:1・7番ホームを除く全ホームにホームドア設置、稼働開始予定[2]。

東京メトロ

- 1954年(昭和29年)1月20日:営団地下鉄丸ノ内線の駅が開業。当初は現在の渡り線の位置にあった仮設ホームで営業していた。

- 1960年(昭和35年)11月6日:現在の丸ノ内線ホームが開業(公式サイトでは「池袋本駅」と記載 [1])。

- 1974年(昭和49年)10月30日:営団地下鉄有楽町線の駅が開業。自動改札機が設置される。

- 1994年(平成6年)12月7日:営団地下鉄有楽町線新線の駅が開業。駅名は「新線池袋駅」[注釈 1]。方向幕や案内版では「新線池袋(NEW LINE IKEBUKURO)」または「池袋(新線)(IKEBUKURO (NEW LINE) )」の2種類が混在していたほか、西武鉄道の一部案内板では英字に「Shinsen-Ikebukuro」と表示されていた。

- 1999年(平成11年)5月3日:女性駅職員が深夜勤務を開始(営団初。後楽園駅・四ツ谷駅と同時。)[3]。

- 2004年(平成16年)4月1日:営団地下鉄民営化により、東京メトロの駅となる。

- 2006年(平成18年):丸ノ内線の駅にてホームドア稼働開始。

- 2007年(平成19年)3月18日:ICカードPASMO供用開始。

- 2008年(平成20年)

- 4月1日:有楽町線新線の新線池袋駅にてホームドア稼働開始。

- 6月14日:副都心線開業。これに伴い、新線池袋駅を「池袋駅」に改称。

- 2009年(平成21年)

- 2011年(平成23年)

駅構造

線路が南北方向に通っているのは、東側から順に西武池袋線、JR山手貨物線(旅客案内上は湘南新宿ライン)、JR赤羽線(旅客案内上は埼京線)、JR山手線、東武東上線である。これらのホームの東側に西武百貨店・ロフト・パルコが、そして西側に東武百貨店とメトロポリタンプラザがある。ここから東側に伸びているのが東京メトロ丸ノ内線、これにクロスする形で線路が東西方向に延びているのは東京メトロ有楽町線・副都心線である。これらの駅構造物と各百貨店および東西の商店街・文化施設は地下の構内自由通路によって結ばれている。なお、駅の北側にも地下通路が設置されている。

JR東日本

| JR 池袋駅 | |

|---|---|

埼京線・湘南新宿ラインホーム(2014年8月) | |

|

いけぶくろ Ikebukuro IKB | |

| 所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目28-2 |

| 所属事業者 |

|

| 駅構造 | 地上駅 |

| ホーム | 4面8線 |

| 乗車人員 -統計年度- |

559,920人/日(降車客含まず) -2016年- |

| 開業年月日 | 1903年(明治36年)4月1日 |

| 乗入路線 3 路線 | |

| 所属路線 |

|

| 駅番号 | □JY 13 |

| キロ程 | 15.4 km(品川起点) |

|

◄JY 14 目白 (1.2 km) (1.8 km) 大塚 JY 12► | |

| 所属路線 |

(正式には山手線・赤羽線) |

| 駅番号 | □JA 12 |

| キロ程 |

0.0km(池袋起点)** 大崎から13.4 km |

|

◄JA 11 *新宿 (4.8 km) (1.8 km) 板橋* JA 13► | |

| 所属路線 |

(正式には山手線) |

| 駅番号 | □JS 21 |

|

◄JS 20 新宿 (4.8 km) (5.5*** km) 赤羽 JS 22► | |

| 備考 |

みどりの窓口 有 |

|

* 新宿方 - 山手線 * 板橋方 - 赤羽線 ** 赤羽線の起点として *** 池袋 - 赤羽間の営業キロは赤羽線経由で算出 | |

山手線・埼京線・湘南新宿ラインの3路線が乗り入れており、東側の2面4線を埼京線・湘南新宿ラインに、西側の2面4線を山手線にそれぞれ割り当てている。なお、東武日光線直通特急「(スペーシア)日光」「(スペーシア)きぬがわ」は湘南新宿ラインのホームから発着する。埼京線・湘南新宿ラインは方面別に同一ホームにあり、利用者はどちらかの線区の車両で先に出発する列車を選んで乗車することができる。

1980年代以降、乗り入れ路線の増加と運行区間の拡充に合わせて、ホームの増設や配線の変更を繰り返してきた。詳細は「日本鉄道・国鉄・JR線ホームの変遷」の項を参照。

改札口は5か所あり、北口・中央北口・中央南口・南口は当駅を東西に結ぶ3本の地下道と直結している。メトロポリタン口は目白寄りの跨線橋[注釈 2]に併設されているが、西口(東武東上線側)のみにつながっており、東口(西武池袋線側)にはアクセスできない。

ホームと改札階を結ぶエスカレーターとエレベーターは中央南口 - 南口の改札内にある。ただし北口改札およびメトロポリタン口改札方面の階段および周辺には設置されていない。

のりば

| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 南行 | 新宿・渋谷・大崎・新木場方面 | ||

| 2 | 横浜・大船・小田原・逗子方面 | |||

| ■成田エクスプレス | - | 新宿・成田空港方面 | ||

| 3 | 北行 | 赤羽・大宮・小山・熊谷方面 | ||

| 4 | 赤羽・武蔵浦和・大宮・川越方面 | |||

| 5・6 | 内回り | 新宿・渋谷・品川方面 | 5番線は始発・終着用 6番線はホームドア設置 | |

| 7・8 | 外回り | 田端・上野・東京方面 | 7番線はホームドア設置 8番線は始発・終着用 |

(出典:JR東日本:駅構内図)

その他

方面案内にない列車はそれぞれ以下のホームより発着する。

| 番線 | 路線 | 方向 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2 | 新宿・渋谷・大崎・新木場方面 | 当駅始発の一部列車 | |

| ■スーパービュー踊り子 | 熱海・伊東・伊豆急下田方面 | ||

| 3 | 赤羽・武蔵浦和・大宮・川越方面 | 当駅始発の一部列車 | |

| 東武日光・鬼怒川温泉方面 |

発車メロディ

2・4・6番線は日本電音製、1・3・5・7・8番線は櫻井音楽工房製のメロディを使用している。

| 1 | Mellow time | |

|---|---|---|

| 2 | 春 | |

| 3 | 小川のせせらぎ | |

| 4 | 高原 | |

| 5 | メロディ | |

| 6 | せせらぎ | |

| 7・8 | スプリングボックス |

備考

- 埼京線の当駅始発新宿方面行の列車は、以前池袋運転区への配線の関係上2番線から発車していたが、2008年3月15日のダイヤ改正で1番線から発車することが多くなっている。

- 埼京線新宿止まりの列車で北行専用ホームへ終着、また後続が大崎・新木場方面と湘南新宿ラインの列車である場合は、終点の新宿駅で階段・エスカレーター・エレベーターなどの移動を伴うため、当駅で乗換えを促す車内放送を流す場合がある。

- 板橋および池袋運転区方面へは、埼京線・湘南新宿ライン上下線(1 - 4番線)と山手線副本線(5・8番線)からつながっており、大塚方面へは湘南新宿ライン上下線(2・3番線)と山手線(5 - 8番線)からつながっている。

- 4番線と5番線の間には、ホーム目白寄りに渡り線が設置されている。

- 山手線の目白寄りには留置線が1本あり、留置線からは山手線ホームのどの番線にも入線できる。また大塚寄りにも留置線があり、かつては2本あって5 - 7番線から入線できたが、現在は1本となり、5番線からしか入線できない。

- 当駅には、湘南新宿ライン運転開始前から宇都宮線(東北本線)、高崎線・上越線方面行の優等・普通列車が乗り入れていたため、慣習的に湘南新宿ラインの宇都宮線・高崎線直通列車の案内から「湘南新宿ライン」を省略することがある。以前は、接近放送では「湘南新宿ライン」が省かれていたものの、発車メロディースイッチを切った際の放送では、「3番線の湘南新宿ライン、ドアが閉まります」であった。

- 以前は、山手線の車内LCDによる乗り換え案内で、東海道線・横須賀線直通列車を「東海道線・横須賀線直通列車(湘南新宿ライン)」、宇都宮線・高崎線直通列車を「宇都宮線・高崎線直通列車(湘南新宿ライン)」として案内していたが、2008年3月15日のダイヤ改正から「湘南新宿ライン」という表記に統一された。

- 2008年3月10日から、1・2番線の発車案内標に新宿駅に先着する列車を、3・4番線の発車案内標に大宮駅に先着する列車を表示するようになった。同時に駅構内の発車案内標もフルカラーLEDを用いた機種への交換が行われた。2012年5月より、「湘南新宿ライン」の表記部分がオレンジ色となった(行先・時刻は白色)。

- 山手線では現在、全29駅にホームドアを設置する計画が進行中である。但し、大規模駅改良工事を予定している新宿駅・東京駅・品川駅などの主要駅や新橋駅・浜松町駅は対象外となっているのに対し、当駅は大規模改良工事の予定が無いことから、2013年1月中旬に6・7番線側のみホームドアが設置され、同年3月2日の初電より稼動した。5・8番線は発車本数が少ないことから、設置の対象外となった。

- 埼京線と湘南新宿ラインは、ATOS放送への切り替え当初から常磐線タイプを使用。初期に導入された山手線も2013年秋に5 - 8番線のATOSプログラム更新が行なわれ、JR線では全8ホームが新しい放送内容となっている。

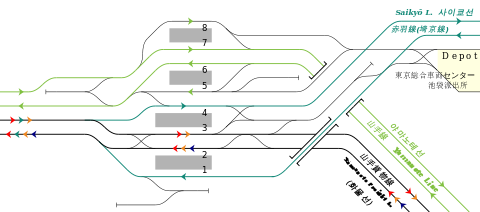

配線図

| ← 新宿・渋谷・ 大崎・品川・ 横浜・逗子 方面 |

|

→ 赤羽・大宮・ 川越 方面 |

| ↓ 上野・大宮・高崎 ・宇都宮 方面 |

||

| 凡例 出典: * 以下を参考に作成。 ** 祖田圭介、「特集 - 山手線電車100周年」、交友社、『鉄道ファン』、第50巻2号(通巻第586号) 2010年2月号、 40頁、「図23 池袋駅の配線」 ** JR東日本公式サイト・駅構内図(池袋駅) ※ 入線方向は営業上一般的なものを示した。 |

||

日本鉄道・国鉄・JR線ホームの変遷

1983年頃から2004年までに、当駅のホームの使用状況が著しく変化した。ここで開業から現在までの経過をまとめる。

| 時期 | 第1ホーム | 第2ホーム | 第3ホーム | 第4ホーム |

|---|---|---|---|---|

| 1903年 - | 未設置 | 未設置 |

|

|

| 1909年 - |

|

| ||

| 1972年 - |

|

| ||

| 1983年 - |

|

|

| |

| 1986年 - |

| |||

| 1988年 - |

|

|

|

|

| 1990年 - |

| |||

| 1997年 - |

| |||

| 2001年 - |

湘南新宿ライン 運転開始

| |||

| 2002年 - |

りんかい線への直通運転開始

| |||

| 2004年 - | 立体交差化工事 完成 | |||

|

| |||

備考

- 1885年3月1日に当駅が旅客営業を開始した当時は、ホームは路線別での使用であった。

- 1909年10月12日に品川線と豊島線を山手線に統一し、ホームは方向別での使用に改められ、基本的に外側線(1・4番線)を旧・品川線(赤羽方面発着)、内側線(2・3番線)を旧・豊島線(田端方面発着)が使用するようになった。但し、山手線が環状運転を開始するのは1925年11月1日からである。 そのため、外回り・内回りではなく、下り・上りの表記を主に使用している。

- 1983年10月1日までは2面4線の形態で、一番西側(東武寄り)の線路(4番線〈現:8番線〉)が赤羽線専用(折り返し)、他方の線路(1 - 3番線〈現:5 - 7番線〉)が山手線用であり、山手線と赤羽線は同一ホームで乗り換えができた。その後同年10月2日、赤羽線ホームを山手線ホームの東側に新設(現:3・4番線)し、3面5線の形態となった。一番西側(東武寄り)の線路(4番線〈現:8番線〉)は山手線に転用されることなく使用停止(後に撤去)されたため、「6番線」とはならなかった。

- 1988年3月13日、東北本線(当時は東北本線としての案内であったが、現在は愛称である宇都宮線での案内)・高崎線中距離列車の当駅への乗り入れに伴い、埼京線(←赤羽線)ホームの東側に中距離列車用のホームが新設(現:1・2番線)され、4面7線の形態となった。

- 1990年、山手線の外回りホームに側線(8番線〈旧:4番線〉)が新設(復活)され、現在の4面8線の形態となった。

- 1997年11月29日から中距離列車の新宿駅乗り入れを開始した。この時点では、埼京線と中距離列車のホームは線路別で独立しており、3番線から発車する埼京線新宿方面行列車と新宿方面から2番線に到着する中距離列車(および2番線を通過する貨物列車)が当駅の南側で平面交差していた。このため、1本の列車の遅れが他の列車に大きく影響するなど運行に支障が出るようになっていった。また、ダイヤ設定上の大きな制約ともなった。そのため、2002年から2004年6月7日にかけて埼京線新宿方面行の線路と湘南新宿ライン(山手貨物線)の線路を当駅の北側で立体交差させ、ホームの利用法を線路別から方向別に組み替えることにより、当駅南側の平面交差を解消する工事を行った。これにより埼京線と湘南新宿ラインのホームを方向別に再編したので、湘南新宿ラインの大幅な増発が可能となった。また、同じホームで埼京線・湘南新宿ラインの先発列車を選択できるようになるなど、利用客の利便性は格段に向上した。1番線では、立体交差完成日の午前中だけ宗次郎の「心」の前奏付きが発車メロディーに使われた。

貨物着発線

- 1983年以前、現在の1 - 4番線の場所には多数の貨物着発線が存在していた。それらは西武側から、仕訳8 - 1番線、山手貨物線上り(田端方面から)2 - 1・本線、山手貨物線上り(赤羽線方面から)本線、山手貨物線下り本線、赤羽貨物線下り本線となっており、すでにこの頃から山手貨物線と赤羽線はつながっていた。

東武鉄道

| 東武 池袋駅 | |

|---|---|

ホーム(2014年9月19日) | |

|

いけぶくろ Ikebukuro | |

|

(1.2 km) 北池袋 TJ 02► | |

| 所在地 | 東京都豊島区西池袋一丁目1-21 |

| 駅番号 | □TJ 01 |

| 所属事業者 |

|

| 所属路線 |

|

| キロ程 | 0.0 km(池袋起点) |

| 駅構造 | 地上駅 |

| ホーム | 3面3線 |

| 乗降人員 -統計年度- |

477,834人/日 -2015年- |

| 開業年月日 | 1914年(大正3年)5月1日 |

東武百貨店1階に位置する。頭端式ホーム3面3線を有する地上駅で、1 - 5番線があるが、このうち2・3番のりばと4・5番のりばの線路は共用である。1983年までは着発線番号が国鉄(当時)と続きの5 - 9番だったが[5]、国鉄の線増設に伴い1 - 5番に変更された。また、かつては1番線の目白寄りに引上線2線が設置されていたが、6両編成までしか入線できないことから、東武百貨店の増築工事の際に廃止。さらに、現在の1番線と旧国鉄4番線とを結ぶ連絡線も設置されていたが、こちらは1983年に廃止された。

改札口は北口・中央北口・中央南口(ともに地下に改札口がある)と正面の南口(地上に改札口がある)の4か所。

定期券売り場の窓口は南改札口の2階にあるが、新規または年度を跨ぐ通学定期券を除き、自動券売機でも購入することは可能。

PASMOおよびSuicaの利用駅表示は「東武池袋」である[注釈 3]。

かつては寄居駅から秩父鉄道秩父本線に乗り入れて三峰口駅まで特急の直通運転が行われていたが、秩父鉄道線内の保安装置更新や西武線が寄居駅(現在は長瀞駅)まで乗り入れを開始した1992年3月をもって廃止された。

駅周辺に東京芸術劇場などの文化施設があることや、東武鉄道の主催により東上線沿線でコンサートを開催していることにちなんで、2015年6月14日から発車メロディにクラシック音楽を採用している。番線ごとに異なる曲目が使用されており、1・2番線がモーツァルトのディヴェルティメント K.136より第1楽章「アレグロ」、3・4番線がモーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークより第3楽章「メヌエット」、5番線がベートーヴェンの交響曲第6番『田園』より第1楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」である[6]。いずれもクラシック音楽の流麗なイメージを損なわないために、アレンジ等は行わず原曲に近い形のメロディとなっている。2015年6月13日以前の発車メロディは1・2番線が「Passenger」、3・4番線が「Memoria」、5番線が「時ジロウ20」で、2008年6月14日以前は全ホームで「Passenger」のエンドレスバージョンが使用されていた。

2008年春から約1年間、コンコースのリニューアル工事を行った。3つの改札口にゾーンカラーを設定するとともに案内カウンターを南改札口・中央口1・北改札口に新設したほか、中央口にはエレベーターとJR乗り換え改札口も新設した。

2008年6月14日のダイヤ改正によって、以前終日降車専用ホームとして扱われてきた5番線が「TJライナー」発車ホームとしての機能も持つようになり、南口・中央口2付近に着席整理券の自動券売機が設置されており、当日初電から発車間際まで発売している。

2017年に発表された東武鉄道の中期経営計画では、西口の再開発事業と併せて2面3線から2面4線への拡張が計画されている[7]。

のりば

| 番線 | 主な列車種別 | 備考 |

| 1 | ■準急 | ■準急は、平日23:10発、土曜・休日23:15発まで使用 平日9:15発までは■急行も発車 2016年3月25日まで■快速も使用 |

|---|---|---|

| 2 | ■急行 ■快速 ■快速急行 |

■急行は、平日は9:30発より使用 平日23:32発 - 24:30発と土曜・休日23:30発以降の■準急も発車 3番線発車の場合、降車専用ホームとなる |

| 3 | 降車専用 | 平日8:38発までと、土曜・休日5時台、TJライナー発車前後、土曜・休日24:35発の□普通も発車 平日24:44発の■準急も発車 |

| 4 | □普通 | 5番線発車の場合、降車専用ホームとなる |

| 5 | ■TJライナー | 16時までは降車専用ホーム |

配線図

|

→ 成増・川越・ 小川町・寄居 方面 |

|

| 凡例 出典:* 以下を参考に作成。 ** 電気車研究会、「東武鉄道線路配線略図」、『鉄道ピクトリアル』、第58巻第1号 通巻第799号「【特集】 東武鉄道」、2008年1月 臨時増刊号、巻末折込。 ** 東武鉄道公式サイト 池袋駅構内マップ |

||

西武鉄道

| 西武 池袋駅 | |

|---|---|

西武南口から構内を望む(2007年9月10日) | |

|

いけぶくろ Ikebukuro | |

|

(1.9 km) 椎名町 SI02► | |

| 所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目28-1 |

| 駅番号 | SI 01 |

| 所属事業者 |

|

| 所属路線 |

( |

| キロ程 | 0.0 km(池袋起点) |

| 駅構造 | 地上駅 |

| ホーム | 4面4線(うち1面1線は2編成停車可) |

| 乗降人員 -統計年度- |

484,951人/日 -2016年- |

| 開業年月日 | 1915年(大正4年)4月15日 |

頭端式ホーム4面4線を有する地上駅で、1 - 7番および特急専用ホームを持ち、西武百貨店池袋店1階の一部を占める。 2014~2015年に、100周年記念事業の一環として駅構内の更新工事が行われた。

北端に地上改札口、地下1階にJR線連絡通路への地下改札口、および1番ホーム南端の西武南口改札[8]の、3か所の出口がある。 2 - 7番ホームには地下コンコースへのエスカレーターがある。 1番ホームはエレベーターがあり、地下コンコースから段差なしで地表(西武南口)を結ぶバリアフリールートで、車椅子やストレッチャーで利用しやすい。

2004年に構内南側を一括して覆う屋根が設置され、さらに1番ホームの延長工事を受けた2006年3月のダイヤ改正で、全ホームが10両編成に対応し、ダイヤ編成の自由度が確保された。もっとも乗客にとっては、乗りたい列車種別がホーム固定されなくなるデメリットも生じた。

なお、特急ホームは西武池袋線の東端・始点にあたるが、0キロポストは設置されていない。7両編成まで対応しているが、7番ホームの延長線上にあり入出線時に7番ホームを通過する必要がある。かつては専用改札が設置されていたが、2015年に撤去され、出入り自由となった。

PASMOおよびSuicaの利用駅表示は「西武池袋」である[注釈 4]。 なお、駅名標を含む案内標識は、1980年頃導入と思われる当駅独自のものが長らく使用されていたが、2010年代より新標準タイプへの更新が進められた(新駅名標は、2011年に地上改札口側が柱の耐震工事の際に柱を覆う形で取り付けられ、2013年に椎名町寄りが従来タイプの枠をそのままに中身を交換する形で更新された)。2017年2月には、長らく未更新だったホームの番数表示と特急ホームの駅名標(次駅表示が所沢)が更新された。

びっくりガードの先、当駅と椎名町駅の間でJR線をオーバークロスする山手跨線橋は、2001年から架け替え工事を行い、2007年に完了した。これに合わせて、JR線の目白寄りにエレベーターを併設した架道橋が新設されている。

のりば

1・2番ホーム、3・4番ホーム、5・6番ホーム、7番ホーム・特急専用ホームは、それぞれ同じ線路を共用しており、接するホームによって番号が異なる。

| ホーム | 主な列車種別 | 備考 |

|---|---|---|

| 1 | 降車専用 | 通勤急行は2番ホーム側のドアが先に開く。南端に西武南口改札口と忘れ物取り扱い所がある。 |

| 2 | ■各駅停車 | 豊島園行きは原則練馬で西武有楽町線からの列車と接続 |

| 3 | ■準急・■快速 | |

| 4 | 降車専用 | 通勤急行は3番ホーム側のドアが先に開く。 |

| 5 | ■快速急行・■急行 | 快速急行 三峰口・長瀞行きはこのホームから発車する。 |

| 6 | 降車専用 | |

| 7 | 各種列車 | 朝ラッシュ時は池袋止まりの電車、土休日の午前中の■快速、夜ラッシュ時は主に■準急。 ※特急列車は発着時にこの着発線を通過する。[9] |

| 特急 | 「ちちぶ」・「むさし」号 | 西武ドームでのプロ野球試合・国際バラとガーデンニングショウ開催時は、西武球場前行「ドーム」号も運行) |

配線図

|

→ 練馬・所沢 ・飯能・秩父 方面 |

|

| 凡例 出典: * 以下を参考に作成。 ** 電気車研究会、『鉄道ピクトリアル』、通巻第716号 2002年4月 臨時増刊号 「特集 - 西武鉄道」、巻末折込「西武鉄道 配線略図 (2001年12月15日現在)」 ** 西武鉄道公式サイト 電車・駅のご案内 池袋駅 ※白線クロスハッチは降車用、紫色は特急用ホーム、数字は乗り場番号 |

||

備考

- 1976年までは7番ホームの奥とJR山手貨物線との間にレールが繋がっていた。撤去後は電留線に転用され、10両編成対応の留置線が2本あったが、2015年に1本が撤去された。7番ホーム端から分岐する留置線から出る列車は一旦特急ホームまで入線後、再度7番ホームへ入線する。

- かつては、ホーム毎の発車種別や入線順に規則性があったが、2006年、2008年のダイヤ改正以降は薄れている。

- 秩父サイクルトレインや西武ドーム輸送・「52席の至福」の臨時列車運転時は、西武時刻表に掲載されている発車ホームが変更されることがある[注釈 5]。

- 東京メトロ有楽町線・副都心線に対応する6000系は、運用の関係上当駅と有楽町線池袋駅・副都心線池袋駅の3か所へ乗り入れる。

- かつて特急ホームは、柵と自動改札機とで区切られ入場制限されていた。2013年6月9日にチケットレスサービス(愛称Smooz)が導入されると、特急券の改札が廃止され、乗車後の車掌用携帯端末による購入情報チェック方式(指定した座席以外の乗客のみ改札する)に変更された。2015年には改札機も撤去され(7番ホームとの柵は継続)、入場は自由となった。

- 1番と6・7番ホームには、4階のまつりの広場を経て明治通りへの大階段へ抜けられる、収納式の非常階段が設けられている。

- 2016年2月より、2番ホームにホームドアが設置された。3月5日より稼働開始。今後2017年度までに、1・7番ホームを除く全てのホームに設置予定となっている。

東京メトロ

| 東京メトロ 池袋駅 | |

|---|---|

西通路東改札(2008年6月14日) | |

|

いけぶくろ Ikebukuro | |

|

東京都豊島区南池袋三丁目28-1(丸ノ内線) 北緯35度43分48秒 東経139度42分43秒 / 北緯35.73000度 東経139.71194度 東京都豊島区西池袋一丁目12-1(有楽町線) 北緯35度43分46秒 東経139度42分37秒 / 北緯35.72944度 東経139.71028度 東京都豊島区西池袋三丁目28-14(副都心線) 北緯35度43分51秒 東経139度42分35.5秒 / 北緯35.73083度 東経139.709861度 | |

| 所属事業者 |

|

| 駅構造 | 地下駅 |

| ホーム | 各1面2線(計3面6線) |

| 乗降人員 -統計年度- |

557,043人/日 -2016年- |

| 開業年月日 | 1954年(昭和29年)1月20日 |

| 乗入路線 3 路線 | |

| 所属路線 |

|

| 駅番号 | ○M 25 |

| キロ程 | 0.0 km(池袋起点) |

|

◄M 24 新大塚 (1.8 km) | |

| 所属路線 |

|

| 駅番号 | ○Y 09 |

| キロ程 | 11.5 km(和光市起点) |

|

◄Y 08 要町 (1.2 km) (0.9 km) 東池袋 Y 10► | |

| 所属路線 |

|

| 駅番号 | ○F 09 |

| キロ程 | 11.3 km(和光市起点) |

|

◄F 08 要町 (0.9 km) (1.8 km) 雑司が谷 F 10► | |

| 備考 | 駅務管区所在駅 |

|

有楽町線のみ他の2路線とは改札外連絡 | |

丸ノ内線、有楽町線、副都心線の3路線が乗り入れている。各線ののりばは独立しているが、のりばの番号は開業順に通しで付けられている。

丸ノ内線の駅と副都心線の駅を改札内で連絡する通路が設けられている[注釈 6]。これにより両線は改札内で乗り換えが可能であるが、有楽町線との乗り換えは改札外に出る必要がある。この事から要町以西 - 丸ノ内線新大塚以東の移動には副都心線を利用した方が便はいい。

東京メトロでは、2005年度以降新しい案内サインシステムを導入し、駅構内の案内表示を順次交換してきたが、当駅に関しては、副都心線の開業に合わせて更新を行うこととなっていたため、同線開業直前の2008年6月上旬まで営団様式の案内表示が残っていた。

2009年3月26日、副都心線コンコースに駅構内商業施設の「エチカ池袋」が部分開業した。エチカの開業は表参道駅の「エチカ表参道」に次いで2箇所目である。同年11月27日には有楽町線コンコースにも「エチカ池袋」が拡大開業し、さらに西口には商業施設の「エソラ池袋」も開業した。

駅務管区所在駅であり、池袋駅務管区として池袋地域、東池袋地域、小竹向原地域を管理する[10]。

丸ノ内線

丸ノ内線の起点で、島式ホーム1面2線を有する地下駅である。ホームは当駅東西を地下で結ぶ中央連絡通路の直下に位置している。ホーム西端・中央・東端の3つの改札にそれぞれホームへの連絡階段が設置され、東端にはエスカレーターが、西端にはエレベーターも併設されている。東端の改札付近には定期券売り場とトイレがある。

開業当時はJRの駅から少し東に離れた(現状では分岐器が設置されている部分)にある相対式ホームの仮設駅[注釈 7]で営業していたが、1960年に現在のホームが完成した。

ホーム西端にある車止めは、以前は改札階への階段の両脇奥に設置されていたが、後に現在の位置へ移動した(東側に寄せられた)。これにより生じたスペースはしばらくの間メトロピア(改札内の売店、現在は閉店)として使用されていたが、現在は副都心線の駅との連絡通路となっている。

2006年に転落防止柵とホームドアが設置された。

のりば

| 番線 | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 1・2 | 東京・銀座・新宿・荻窪方面 |

有楽町線

地下2階にある島式ホーム1面2線を有する地下駅である。ホームは東西を地下で結ぶ南連絡通路の直下に位置している。西寄りと東寄りの2つの改札にそれぞれホームへの連絡階段が設置され、エスカレーターの他、西寄りにはエレベーターも併設されている。西口改札付近には定期券売り場とトイレがある。

開業当時は、当駅ののりばも「1・2番線」と符番されていたが、1994年12月7日の新線池袋駅開業時に丸ノ内線からの連番である「3・4番線」に改番された。また、1980年頃まで一度自動改札機が設置されていたが技術的な容量不足から撤去された。副都心線開業に合わせて、改札口付近にも発車標が設置されたほか、案内放送も変更された。

要町寄りにはY字型の折り返し線があり、朝ラッシュ時に当駅始発の列車が使用している他、終列車の1本が留置線に回送後に夜間留置され、翌朝の始発列車となる。

2009年11月27日、改札外通路(副都心線連絡通路を含む)に「エチカ池袋」が拡大オープンし、同時に「エソラ池袋」もオープンした。これに合わせて、コンコースの一部の改装が行われた。

有料座席指定列車「S-TRAIN」は、平日ダイヤのみ有楽町線に入線するが、当駅は通過する[11]。

のりば

| 番線 | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 3 | 飯田橋・有楽町・新木場方面 | |

| 4 | 和光市・森林公園・飯能方面 |

副都心線

地下4階にある島式ホーム1面2線を有する地下駅である。ホームは要町通り地下にある西通路(東西を結ぶ中央連絡通路の西側延長線上)の直下に位置している。

西寄りと東寄りの2つの改札にそれぞれホームへの連絡階段・エスカレーター・エレベーターが設置されている。丸ノ内線との乗り換えは当駅ホーム東寄りから改札内連絡通路を、その他の路線との乗り換えは東寄り改札を利用する。

東京メトロ発足後に新規開業した副都心線の駅(千川 - 渋谷間)で唯一、営団地下鉄時代からの○サインの乗車口案内(「○○○」)、列車接近案内(「電車がきます」)があり、他の副都心線の駅と若干雰囲気が異なる。これは、当駅のみ1994年12月7日に有楽町線新線の駅として先行開業しているためで、その頃からの名残りである。なお、新線時代当時、千川・要町の両駅は未開業。

2009年3月26日、改札外通路に「エチカ池袋」が開業した。

有料座席指定列車「S-TRAIN」は、土曜・休日ダイヤのみ副都心線に入線する。当駅は停車するが降車扱いのみとなり、本列車には乗車することが出来ない。

のりば

| 番線 | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 5 | 新宿三丁目・渋谷・横浜・元町・中華街方面 | |

| 6 | 和光市・森林公園・飯能方面 |

副都心線開業に向けた駅設備更新

開業当初は有楽町線新線の駅として「新線池袋駅」(ただし正式駅名は「池袋駅」)と呼ばれていたが、副都心線開業に伴い旅客案内上の呼称を「新線池袋駅」から「池袋駅」に変更するとともに、下記のとおり駅設備を更新した。

- ホームドアの設置(2007年12月に設置、2008年4月1日より稼動)。

- 丸ノ内線との改札内乗り換え通路を新設。

- エスカレーターを増設。

- エレベーター[注釈 8]を1か所増設(地下2階 - 丸ノ内線との改札内乗り換え通路)。なお、開業当初よりエレベーター自体は存在した。

- 自動券売機の増設。あわせて、窓口での乗車券取り扱い範囲を拡大。以前の運賃表においては、小竹向原 - 和光市間と東武東上線・西武池袋線の一部区間までに限定していたが、現在では他の駅で使用されている東京メトロ・都営地下鉄全駅の運賃表が掲示されている。

当駅の要町寄りには新線池袋駅として開業した時から渡り線が設置されている。この渡り線は有楽町線新線時代は常時使用していたが、開業後は副都心線と有楽町線・東武東上線・西武池袋線のいずれかでダイヤが大幅に乱れ、池袋 - 渋谷間で折り返し運転を行う時に使用される非常渡り線となっている。2013年3月16日改正から当駅終着列車が設定されたものの、線路容量上の関係で最初の2本は小竹向原 - 千川駅間の中線に回送後、千川始発の列車で営業運転入りする。それ以外は全て小竹向原・和光市方面へ直接回送される。なお、2017年3月25日改正時で、日中時間帯にも新宿三丁目駅折り返しを延伸する形で当駅発着・終着列車が設定された。こちらも客扱い終了後は小竹向原 - 千川駅間の中線へ回送されるが、折り返し後は千川始発ではなく当駅まで回送してから客扱いを行う。

ホーム改装の変遷

副都心線開業に向け、ホーム壁面の改装やホームドアの設置などが行われた。ホームドアに関しては、2007年12月に設置、2008年4月1日に稼働を開始した。

-

壁面改装前(2005年6月)

-

壁面改装中(2007年7月23日)

-

ホームドア設置後(2008年2月26日)

-

ホームドア稼働開始・5番線壁面改装後(2008年4月25日)

利用状況

2015年度の各社合計の乗降人員は約262万人であり、新宿駅、渋谷駅に次ぐ世界第3位の乗降人員である。相互直通運転による通過人員を除いた場合、新宿駅に次ぐ世界第2位の乗降人員である。1992年度をピークに近年は利用客数が減少傾向にある。

各社合計の1日平均乗降人員は1992年度に約312万人を記録したのを最高に、1996年度までは300万人の大台に乗っていた。しかし2001年度には270万人を割り、この5年間で乗降人員は30万人以上減少した。

2008年6月の東京メトロ副都心線開業後は、これまでJR東日本・東武・西武の各社の路線を利用していた乗客の一部が同線に転移したこともあり、2008年の3社の乗車人員はJRの約2.6万人減を最大に合計約4.4万人ほど減少した。但し2008年の丸ノ内線も9千人弱、有楽町線も2万人強減少しており、東京メトロ各線の乗車人員の合計は前年比約6.4千人の増加に留まった。

- JR東日本 - 2016年度の1日平均乗車人員は559,920人である[利用客数 1]。

- 同社の駅では新宿駅に次いで第2位である。

- 東武鉄道 - 2015年度の1日平均乗降人員は477,834人である[利用客数 2]。

- 同社の駅では第1位だが、2008年度以降は50万人を割り込み、第2位である北千住駅との差が3万人程度に縮まっている。

- 西武鉄道 - 2016年度の1日平均乗降人員は484,951人である[利用客数 3]。

- 同社の駅では第1位。最ピーク時は1日平均乗降人員が67万人を越え、私鉄における一路線のターミナル駅として日本最大となる時期もあったが、近年は50万人を割り込んでいる。

- 東京メトロ - 2016年度の1日平均乗降人員は557,043人である[利用客数 4]。

- 同社の駅では第1位だが、この値は東京メトロ線内の乗換人員を含まない。

- 東京メトロ線内の乗換人員を含んだ、2014年度の路線別1日平均乗降人員は以下のとおりで、3路線を合算した1日平均乗降人員は615,020人である[乗降データ 1]。

- 丸ノ内線 - 293,686人 - 同線内では第1位。

- 有楽町線 - 178,802人 - 同線内では小竹向原駅、有楽町駅、豊洲駅に次ぐ第4位。

- 副都心線 - 142,532人 - 同線内では渋谷駅、小竹向原駅、新宿三丁目駅に次ぐ第4位。

年度別1日平均乗降人員

各年度の1日平均乗降人員は下表のとおり(JRをのぞく)。

- 東京メトロの値には、東京メトロ線内の乗換人員を含まない。

| 年度 | 東武鉄道 | 西武鉄道 | 東京メトロ | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日平均 乗降人員 |

増加率 | 1日平均 乗降人員 |

増加率 | 1日平均 乗降人員 |

増加率 | |

| 1978年(昭和53年) | 540,308 | |||||

| 1994年(平成6年) | 604,039 | |||||

| 1997年(平成9年) | [12]613,080 | |||||

| 1998年(平成10年) | 552,575 | [12]565,112 | -7.8% | |||

| 1999年(平成11年) | 543,297 | -1.7% | [13]549,471 | -2.8% | 492,454 | |

| 2000年(平成12年) | 540,167 | -0.6% | [13]536,219 | -2.4% | 485,133 | -1.5% |

| 2001年(平成13年) | 536,231 | -0.7% | [14]521,596 | -2.7% | 478,167 | -1.4% |

| 2002年(平成14年) | 529,195 | -1.3% | [14]512,959 | -1.7% | 468,785 | -2.0% |

| 2003年(平成15年) | 524,684 | -0.9% | 510,279 | -0.5% | 463,350 | -1.2% |

| 2004年(平成16年) | 517,177 | -1.4% | 507,657 | -0.5% | 465,596 | 0.5% |

| 2005年(平成17年) | 511,231 | -1.1% | 511,078 | 0.7% | 468,526 | 0.6% |

| 2006年(平成18年) | 510,972 | -0.1% | 514,829 | 0.7% | 491,958 | 5.0% |

| 2007年(平成19年) | 519,271 | 1.6% | 520,164 | 1.0% | 475,960 | -3.3% |

| 2008年(平成20年) | 497,425 | -4.5% | 504,658 | -3.0% | 505,540 | 6.2% |

| 2009年(平成21年) | 475,941 | -4.3% | 487,603 | -3.4% | 482,723 | -4.5% |

| 2010年(平成22年) | 467,770 | -1.7% | 476,989 | -2.2% | 476,336 | -1.3% |

| 2011年(平成23年) | 464,908 | -0.6% | 472,022 | -1.0% | 470,284 | -1.3% |

| 2012年(平成24年) | 471,990 | 1.5% | 479,467 | 1.6% | 483,952 | 2.9% |

| 2013年(平成25年) | 476,756 | 1.0% | 484,446 | 1.0% | 523,834 | 8.2% |

| 2014年(平成26年) | 472,132 | -1.0% | 478,545 | -1.2% | 529,698 | 1.1% |

| 2015年(平成27年) | 477,834 | 1.2% | 483,407 | 1.0% | 548,839 | 3.6% |

| 2016年(平成28年) | 484,951 | 0.3% | 557,043 | 1.5% | ||

年度別1日平均乗車人員(1900年代 - 1930年代)

各年度の1日平均乗車人員は下表のとおり。

| 年度 | 日本鉄道 / 国鉄 | 東武鉄道 | 武蔵野鉄道 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 1903年(明治36年) | [備考 1] 75 | 未開業 | 未開業 | [東京府統計 1] |

| 1904年(明治37年) | 87 | [東京府統計 2] | ||

| 1905年(明治38年) | 93 | [東京府統計 3] | ||

| 1907年(明治40年) | 134 | [東京府統計 4] | ||

| 1908年(明治41年) | 154 | [東京府統計 5] | ||

| 1909年(明治42年) | 242 | [東京府統計 6] | ||

| 1911年(明治44年) | 579 | [東京府統計 7] | ||

| 1912年(大正元年) | 820 | [東京府統計 8] | ||

| 1913年(大正2年) | 1,074 | [東京府統計 9] | ||

| 1914年(大正3年) | 1,318 | [備考 2] | [東京府統計 10] | |

| 1915年(大正4年) | 1,491 | [備考 3] | [東京府統計 11] | |

| 1916年(大正5年) | 1,787 | 145 | [東京府統計 12] | |

| 1919年(大正8年) | 3,688 | 438 | [東京府統計 13] | |

| 1920年(大正9年) | 5,627 | 764 | 912 | [東京府統計 14] |

| 1922年(大正11年) | 11,265 | 1,463 | [東京府統計 15] | |

| 1923年(大正12年) | 15,155 | 495 | 2,031 | [東京府統計 16] |

| 1924年(大正13年) | 18,169 | 1,346 | 2,777 | [東京府統計 17] |

| 1925年(大正14年) | 19,261 | 949 | 4,836 | [東京府統計 18] |

| 1926年(昭和元年) | 21,809 | 1,007 | 7,165 | [東京府統計 19] |

| 1927年(昭和2年) | 24,457 | 577 | 9,693 | [東京府統計 20] |

| 1928年(昭和3年) | 27,767 | 594 | 10,213 | [東京府統計 21] |

| 1929年(昭和4年) | 29,448 | 756 | 13,318 | [東京府統計 22] |

| 1930年(昭和5年) | 28,963 | 788 | 11,499 | [東京府統計 23] |

| 1931年(昭和6年) | 28,706 | 770 | 10,997 | [東京府統計 24] |

| 1932年(昭和7年) | 29,560 | 882 | 7,850 | [東京府統計 25] |

| 1933年(昭和8年) | 28,980 | 1,081 | 10,640 | [東京府統計 26] |

| 1934年(昭和9年) | 30,389 | 1,209 | 10,636 | [東京府統計 27] |

| 1935年(昭和10年) | 31,576 | 1,367 | 11,175 | [東京府統計 28] |

年度別1日平均乗車人員(1953年 - 2000年)

| 年度 | 国鉄 / JR東日本 | 営団 | 東武鉄道 | 西武鉄道 | 出典・備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 丸ノ内線 | 有楽町線 | |||||

| 1953年(昭和28年) | 80,812 | 未開業 | (国鉄のみ) [東京都統計 1] | |||

| 1954年(昭和29年) | 124,308 | (国鉄のみ) [東京都統計 2] | ||||

| 1955年(昭和30年) | 94,325 | (国鉄のみ) [東京都統計 3] | ||||

| 1956年(昭和31年) | 175,384 | 42,134 | 81,251 | 88,430 | [東京都統計 4] | |

| 1957年(昭和32年) | 194,962 | 59,768 | 90,904 | 100,428 | [東京都統計 5] | |

| 1958年(昭和33年) | 208,294 | 76,999 | 99,182 | 111,751 | [東京都統計 6] | |

| 1959年(昭和34年) | 225,184 | 86,446 | 111,094 | 124,226 | [東京都統計 7] | |

| 1960年(昭和35年) | 245,613 | 87,373 | 122,103 | 137,881 | [東京都統計 8] | |

| 1961年(昭和36年) | 254,026 | 103,782 | 141,191 | 154,556 | [東京都統計 9] | |

| 1962年(昭和37年) | 279,027 | 118,962 | 156,319 | 170,439 | [東京都統計 10] | |

| 1963年(昭和38年) | 341,128 | 129,980 | 169,613 | 186,481 | [東京都統計 11] | |

| 1964年(昭和39年) | 384,326 | 137,101 | 185,329 | 201,658 | [東京都統計 12] | |

| 1965年(昭和40年) | 397,250 | 150,941 | 198,792 | 213,351 | [東京都統計 13] | |

| 1966年(昭和41年) | [注意事項 1] 410,049 | 159,961 | 205,912 | 220,280 | [東京都統計 14] | |

| 1967年(昭和42年) | 422,310 | 167,592 | 216,215 | 230,633 | [東京都統計 15] | |

| 1968年(昭和43年) | 433,422 | 178,974 | 224,561 | 237,658 | [東京都統計 16] | |

| 1969年(昭和44年) | 409,048 | 186,337 | 247,401 | [東京都統計 17] | ||

| 1970年(昭和45年) | 422,573 | 190,844 | 235,756 | 255,068 | [東京都統計 18] | |

| 1971年(昭和46年) | 434,615 | 193,044 | 241,311 | 258,981 | [東京都統計 19] | |

| 1972年(昭和47年) | 447,515 | 191,123 | 248,877 | 267,258 | [東京都統計 20] | |

| 1973年(昭和48年) | 446,770 | 183,233 | 254,819 | 272,195 | [東京都統計 21] | |

| 1974年(昭和49年) | 462,959 | 180,879 | [備考 4] 45,948 | 263,852 | 280,329 | [東京都統計 22] |

| 1975年(昭和50年) | 446,402 | 170,038 | 62,923 | 264,246 | 284,918 | [東京都統計 23] |

| 1976年(昭和51年) | 455,362 | 166,362 | 70,986 | 264,230 | 291,973 | [東京都統計 24] |

| 1977年(昭和52年) | 435,885 | 166,959 | 77,756 | 217,841 | 296,507 | [東京都統計 25] |

| 1978年(昭和53年) | 461,751 | 158,893 | 78,008 | 270,153 | 297,899 | [東京都統計 26] |

| 1979年(昭和54年) | 457,816 | 160,055 | 79,678 | 270,175 | 296,415 | [東京都統計 27] |

| 1980年(昭和55年) | 441,877 | 161,896 | 84,753 | 274,386 | 508,025 | [東京都統計 28] |

| 1981年(昭和56年) | 451,301 | 165,912 | 88,786 | 278,359 | 297,416 | [東京都統計 29] |

| 1982年(昭和57年) | 456,753 | 167,562 | 91,507 | 281,792 | 303,299 | [東京都統計 30] |

| 1983年(昭和58年) | 457,536 | 160,396 | 101,008 | 271,473 | 296,492 | [東京都統計 31] |

| 1984年(昭和59年) | 470,784 | 156,800 | 108,545 | 265,600 | 293,408 | [東京都統計 32] |

| 1985年(昭和60年) | 482,049 | 157,345 | 113,493 | 269,647 | 298,184 | [東京都統計 33] |

| 1986年(昭和61年) | 489,353 | 161,156 | 118,742 | 275,847 | 306,995 | [東京都統計 34] |

| 1987年(昭和62年) | 515,773 | 162,030 | 120,891 | 280,473 | 312,669 | [東京都統計 35] |

| 1988年(昭和63年) | 551,033 | 164,049 | 127,249 | 285,805 | 323,058 | [東京都統計 36] |

| 1989年(平成元年) | 569,129 | 164,230 | 133,214 | 288,290 | 325,260 | [東京都統計 37] |

| 1990年(平成2年) | 590,479 | 164,293 | 137,644 | 295,510 | 331,975 | [東京都統計 38] |

| 1991年(平成3年) | 606,779 | 165,098 | 138,282 | 306,230 | 339,445 | [東京都統計 39] |

| 1992年(平成4年) | 605,830 | 164,370 | 140,907 | 307,732 | 342,625 | [東京都統計 40] |

| 1993年(平成5年) | 610,759 | 161,698 | 139,367 | 304,800 | 337,570 | [東京都統計 41] |

| 1994年(平成6年) | 610,523 | 158,904 | 138,022 | 303,271 | 330,290 | [東京都統計 42] |

| 1995年(平成7年) | 607,235 | 153,932 | 135,573 | 301,880 | 320,571 | [東京都統計 43] |

| 1996年(平成8年) | 609,679 | 150,652 | 131,986 | 296,200 | 317,800 | [東京都統計 44] |

| 1997年(平成9年) | 598,426 | 144,589 | 131,734 | 290,964 | 308,277 | [東京都統計 45] |

| 1998年(平成10年) | 576,989 | 140,208 | 118,121 | 279,232 | 283,907 | [東京都統計 46] |

| 1999年(平成11年) | [JR 1] 574,243 | 115,530 | 111,478 | 274,697 | 276,164 | [東京都統計 47] |

| 2000年(平成12年) | [JR 2] 570,255 | 132,551 | 111,137 | 272,403 | 269,712 | [東京都統計 48] |

注意事項

- ^ 「原武史(2009)探究この世界 2009年 6-7月(NHK知る楽/月)」には、1966年度の1日平均乗車人員は410,067人と記載されているが、ここでは東京都統計年鑑の資料を基に記載した。

- 参考資料・書籍

- 1日平均乗車人員 410,049人(1966年度)。出典元:1966年度(昭和41年度)東京都統計年鑑 (PDF) 。掲載場所:6ページ目。資料元:日本国有鉄道関東支社審査統計。年間の乗車人員数 149,667,760を365で割った数値。

- 1日平均乗車人員 410,067人(1966年度)。出典元:原武史(2009)探究この世界 2009年 6-7月(NHK知る楽/月)。出版元:日本放送出版協会。掲載場所:122ページ目

年度別1日平均乗車人員(2001年以降)

| 年度 | JR東日本 | 営団 / 東京メトロ | 東武鉄道 | 西武鉄道 | 出典 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 丸ノ内線 | 有楽町線 | 副都心線 | |||||

| 2001年(平成13年) | [JR 3] 563,911 | 130,803 | 109,863 | 未開業 | 270,307 | 262,175 | [東京都統計 49] |

| 2002年(平成14年) | [JR 4] 566,071 | 129,973 | 116,171 | 266,850 | 257,774 | [東京都統計 50] | |

| 2003年(平成15年) | [JR 5] 565,940 | 129,068 | 104,585 | 264,260 | 256,013 | [東京都統計 51] | |

| 2004年(平成16年) | [JR 6] 560,734 | 128,400 | 103,103 | 260,371 | 254,674 | [東京都統計 52] | |

| 2005年(平成17年) | [JR 7] 564,669 | 128,718 | 103,843 | 257,397 | 256,263 | [東京都統計 53] | |

| 2006年(平成18年) | [JR 8] 570,650 | 129,471 | 106,176 | 257,291 | 258,114 | [東京都統計 54] | |

| 2007年(平成19年) | [JR 9] 589,837 | 131,128 | 111,896 | 260,695 | 261,164 | [東京都統計 55] | |

| 2008年(平成20年) | [JR 10] 563,412 | 122,422 | 90,160 | [備考 5] 35,276 | 249,474 | 254,021 | [東京都統計 56] |

| 2009年(平成21年) | [JR 11] 548,249 | 119,290 | 80,400 | 37,632 | 238,391 | 245,730 | [東京都統計 57] |

| 2010年(平成22年) | [JR 12] 544,222 | 116,532 | 77,805 | 39,710 | 234,334 | 240,615 | [東京都統計 58] |

| 2011年(平成23年) | [JR 13] 544,762 | 115,251 | 76,254 | 39,931 | 233,192 | 238,573 | [東京都統計 59] |

| 2012年(平成24年) | [JR 14] 550,756 | 118,362 | 77,521 | 42,010 | 236,703 | 242,238 | [東京都統計 60] |

| 2013年(平成25年) | [JR 15] 550,350 | 126,561 | 81,508 | 49,785 | 238,961 | 244,402 | [東京都統計 61] |

| 2014年(平成26年) | [JR 16] 549,503 | 127,822 | 82,029 | 50,991 | 236,737 | 241,573 | [東京都統計 62] |

| 2015年(平成27年) | [JR 17] 556,780 | 132,172 | 85,123 | 53,106 | 240,339 | 244,942 | [東京都統計 63] |

| 2016年(平成28年) | [JR 18] 559,920 | ||||||

備考

駅周辺

この節に雑多な内容が羅列されています。 |

東池袋

- 池袋P'PARCO

- ビックカメラ

- 池袋本店

- 池袋本店パソコン館・ソフマップ池袋本店パソコン館

- 池袋東口カメラ館(グリーン大通り)

- ヤマダ電機

- ユニクロ池袋東口店

- ジーユー池袋東口店 - 2010年2月22日に閉店したキンカ堂池袋店の建物を改装して、2011年4月29日に開店。

- 新文芸座

- 旧豊島区役所

- 豊島公会堂

- 池袋保健所

- 豊島区区民センター(コア・いけぶくろ)

- 豊島区生活産業プラザ

- 中池袋公園

- ヒューマックスパビリオン

- 東池袋店

- 池袋サンシャイン60通り店

- ABCマート池袋店・池袋サンシャイン60通り店・池袋ANNEX店

- ピカソ池袋東口店 (営業終了)

- 東急ハンズ 池袋店

- 池袋病院

- サンシャインシティ

- サンシャイン60

- サンシャイン60展望台・スカイデッキ

- サンシャイン水族館

- サンシャインシティプリンスホテル

- alpa

- サンシャイン60内郵便局

- ワールドインポートマートビル

- ナムコ・ナンジャタウン

- サンシャイン水族館

- コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City

- サンシャインシティ・アルタ

- 東京都旅券課 池袋分室(パスポート申請・受理)

- 文化会館

- 東池袋中央公園

- 東池袋出入口(首都高速5号池袋線)

- 西友 サンシャイン店

- WACCA IKEBUKURO

- 豊島郵便局

- ゆうちょ銀行 豊島店

- 池袋駅前郵便局(豊島区役所向かい)

- 池袋サンシャイン通郵便局

- みずほ銀行池袋支店

- 三菱東京UFJ銀行池袋支店

- 東京信用金庫本店

- 第四銀行池袋支店

- 乙女ロード

- としまエコミューゼタウン

- アウルタワー

- ライズシティ池袋

- 東池袋駅 - 有楽町線

- 東池袋四丁目停留場 - 都電荒川線

- 帝京平成大学(池袋キャンパス)

- 東京福祉大学(池袋キャンパス 本館)

- 豊島岡女子学園中学校・高等学校

副都心線開業前から開業を祝う垂れ幕が駅前に飾られているが、文中には「東池袋新駅の実現を」と表記されている。

南池袋

- 西武池袋本店 - 中央改札・南改札直結

- 池袋PARCO(旧:丸物百貨店) - 中央改札直結

- アンティ・アンズ 池袋東口店

- ドン・キホーテ 池袋東口駅前店

- 池袋ショッピングパーク (ISP) - 東口駅前広場の地下街

- ヒューマックスパビリオン 南池袋店

- びゅうプラザ池袋駅東口

- 池袋グリーン通郵便局

- 三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店

- 三井住友銀行 池袋東口支店

- りそな銀行 池袋支店

- 東京音楽大学

- 南池袋公園(2016年4月リニューアルオープン)

- 西武高速バス池袋チケットセンター

東池袋・南池袋

- 明治通り(東口駅前を南北に走っている)

西池袋

- 東武百貨店 本店(池袋東武) - 北改札・中央改札・南改札直結

- 旭屋書店 池袋店

- 東武ホープセンター(池袋西口地下街)

- 東武鉄道東上業務部

- エソラ池袋

- ロサ会館(アミューズメントセンター)

- びゅうプラザ池袋駅(池袋駅構内、みどりの窓口と一体化)

- マルイシティ池袋

- キュラーズ北池袋店

- ビックカメラ 池袋西口店(旧・丸井池袋スポーツ館、池袋北口店からの移転)

- ホテルクラウンプラザ・メトロポリタン東京

- エースコック東京支店

- 西池袋郵便局

- みずほ銀行 池袋西口支店

- 三菱東京UFJ銀行

- おはよう

- 池袋西口支店(劇場通り)

- 三井住友銀行 池袋支店(西口五差路正面)

- 大光銀行東京支店

- 東京都道441号池袋谷原線(要町通り)

- 池袋西口公園 - 通称・池袋ウエストゲートパーク、作家・石田衣良の同名小説が原作となり、TBSでドラマ『池袋ウエストゲートパーク』が放送された。

- 西池袋公園

- びっくりガード - 北側にある池袋大橋と並び駅の東西を結ぶ。歩道も整備。

- 東京芸術劇場

- 学校法人立教学院

- 立教大学

- 立教小学校

- 立教池袋中学校・高等学校

- 立教学院内郵便局

- 警視庁池袋警察署

- 東京消防庁第五消防方面本部

- 池袋消防署

- 池袋防災館

- 東京都水道局 豊島営業所

- 東京都主税局 豊島都税事務所

- 豊島区立勤労福祉会館

- 豊島区立郷土資料館

- 豊島区区民ひろば西池袋

- 豊島区男女平等推進センター

- 池袋演芸場

- 自由学園明日館・講堂(フランク・ロイド・ライト、遠藤新設計の国重要文化財)

- 江戸川乱歩居宅

- すいどーばた美術学院

池袋・池袋本町

南口・メトロポリタン口

西武南口は1番ホーム南端に、JRメトロポリタン口はホーム南端連絡橋の上に改札があるが、ともに営業時間が限られている。乗り換えには不便であるため、地元住民や南池袋への通勤・通学客の利用が多い。

- JRメトロポリタン口(営業時間 7:00 - 21:00)

- 西武南口(営業時間 7:00 - 22:30 西武線内の忘れ物取り扱い所がある)

- ジュンク堂書店 池袋本店

- アディダスパフォーマンスセンター 池袋店

- ビームスストリート

- メトロポリタンプラザビル - メトロポリタン口直結。高層階は会社オフィスとして使用。

- ルミネ池袋店(東武百貨店隣) - メトロポリタン口・南改札直結。メトロポリタンプラザとして営業していたが、2010年4月1日に改称。

- 南池袋郵便局

- 日本年金機構 池袋年金事務所

- 東京福祉大学 (池袋キャンパス 8・9号館)

- 全国FC加盟店協会

北口

北口は中国系の店がおよそ200店舗点在するため、ミニ中華街が形成されている。また、西口の繁華街とも隣接しているため、飲食店も数多く存在する。北口の出入口は地下街や鉄道各線の改札口へとつながっている。

- 知音本店(大手中華物販店)

- 池袋陽光城(中華食材店、インターネットルームなど)

- 東横イン池袋北口1・池袋北口2

- 池袋郵便局

- 池袋大橋(自動車専用跨線橋)

- 池袋人道パークブリッジ(歩行者専用跨線橋)

- 雑司が谷隧道 - 通称「WE ROAD」または「ウイ・ロード」、東西池袋をつなぐ連絡通路。

- 豊島清掃工場 - 池袋マンモスプール跡地

- 健康プラザとしま

- 豊島区池袋スポーツセンター

- 豊島健康診査センター

- 豊島区上池袋コミュニティセンター

- 長汐病院

名所

バス路線

路線バス

東口バスのりば

バス集積地点としての「池袋駅東口」は、グリーン大通りと明治通りとの駅前ロータリーおよび「東池袋交叉点」との間、明治通りバイパスに設置されている。そのため、バスのルートによっては「池袋駅東口」バス停を出発後に「池袋駅東口(10番のりば)」バス停に停車する路線もある。なお、このバス停は池袋三越の名前を取って「池袋駅東口(三越前)」という名称だったが、三越の閉店を受けて2010年4月に「池袋駅東口(10番のりば)」に改称された。

西武百貨店前・池袋駅東口

西武バス(乗り場1)・都営バス(乗り場1 - 7・10 - 13)・国際興業バス(乗り場8・9)

- 乗り場6

- 乗り場10

-

- 6・7番乗り場から発車する全路線

- 乗り場11

-

- 現在未使用

西口バスのりば

東京芸術劇場・池袋西口公園に併設されているバスターミナルに発着する。

国際興業バス(乗り場1 - 8)・関東バス(乗り場3)・東武バスウエスト(乗り場7、深夜急行バスのみ)

長距離・高速バス

東口のりば

西武バス関連の路線は、グリーン大通りの東口五叉路付近(ジーユー池袋東口店前)の「西武高速バスのりば」から発車する(降車場は西武百貨店前)。券売所はのりば前横の角を入った所にある。国際興業関連の路線は、明治通りバイパスのヤマダ電機(旧三越)付近から発着している。カッコ内は共同運行事業者。

- 西武バス

- 西武観光バス

- 大宮・東京 - 河口湖線:富士急ハイランド・河口湖駅・富士山駅行き(富士急山梨バス)

- 大宮・東京 - 鳥羽線:桑名・四日市・鈴鹿・津・松阪・伊勢・鳥羽行き(三重交通・三交伊勢志摩交通)

- 大宮・東京 - 鳥羽線・南紀勝浦線:大宮・東京 - 南紀勝浦線:大台町・尾鷲・熊野・新宮・南紀勝浦行き(三重交通)

- ホワイトビーチシャトル(南紀白浜線):海南・みなべ・田辺・南紀白浜行き(明光バス)

- びわこドリーム号:米原・彦根・草津・大津・京都行き(西日本JRバス)

- 苗場ホワイトスノーシャトル:苗場プリンスホテル行き (伊豆箱根バス) ※期間限定運行

- PrinceExpress 箱根芦ノ湖:箱根湯本駅・元箱根・ザ・プリンス箱根芦ノ湖行き

- 千曲線:軽井沢・小諸/上田・別所温泉/軽井沢・佐久・臼田行き(西武バス、千曲バス)

- 京王バス東・阪急観光バス(西武高速バスのりば)

- 小湊鐵道(西武高速バスのりば)

- 直通 三井アウトレットパーク 木更津行き

- 国際興業バス(ヤマダ電機LABI前9番のりば)

- 日本中央バス(西武百貨店前高速バスおりば)

JRバス系の栃木・東北路線の高速バスでは上り便(新宿行)のみ当駅東口で降車扱いをするものがあり、明治通りのビックカメラ本店パソコン館付近に停車する。

- マロニエ新宿号(JRバス関東)

- 那須・塩原号(JRバス関東・東野交通)

- 夢街道会津号(JRバス関東・会津乗合自動車)

- あぶくま号(JRバス関東・JRバス東北・福島交通)

- 仙台 - 首都圏線(JRバス東北)

- ドリームさくらんぼ号(JRバス東北)

西口のりば

国際興業バス関連の路線は、東京芸術劇場前(7番乗り場)から発着する。カッコ内は共同運行事業者。

- 国際興業バス

- 岩手県交通

- 秋北バス

- ジュピター号:能代行き(国際興業では多客期における増発時のみ担当)

- 関東バス

- ドリームスリーパー 東京大阪号:なんば・門真車庫行き(両備ホールディングス)

東京空港交通・国際興業バスの空港リムジンバスは、要町通り上の91番乗り場から発着する。

WILLER EXPRESS・平成エンタープライズ等の新高速乗合バス、国際興業バスの御殿場プレミアム・アウトレット号は、ビックカメラ前(8番乗り場)から発車する。

- 国際興業バス

- 御殿場プレミアム・アウトレット号:御殿場プレミアム・アウトレット行き

- WILLER EXPRESS

- WILLER EXPRESS:名古屋行/京都・大阪行き

- 平成エンタープライズ

- VIPライナー:名古屋行き

付記

この節に雑多な内容が羅列されています。 |

- 西武鉄道では2010年4月1日から練馬駅 - 当駅経由のPASMO通勤定期券で西武池袋駅発着列車と東京メトロ有楽町線・副都心線直通列車の両方を利用できる特殊連絡定期券「だぶるーと」を販売しており、東武鉄道でも2011年3月12日から和光市駅 - 当駅経由のPASMO通勤定期券で東武池袋駅発着列車と東京メトロ有楽町線・副都心線直通列車の両方を利用できる二区間定期券を販売している。

- JR改札の外側にある北通路・中央通路・南通路を結ぶ通路は、東側北がチェリーロード、東側南がアゼリアロード、西側北がアップルロード、西側南がオレンジロードと名付けられている。

- 当駅では、東武東上線・東武百貨店は東口ではなく「西口」に、西武線・西武百貨店は西口ではなく「東口」にある(ビックカメラのCMソングでも「東が西武で西東武」と歌われている)。これは、現在の東武東上線が東上鉄道によって敷設され、後に東武鉄道と合併したこと、西武鉄道は武蔵野鉄道から社名変更されたためであり、西口:東武、東口:西武になったのは偶然である。

- 当駅近くに所在する西武百貨店池袋本店・東武百貨店池袋本店は長らくライバル関係にあった。しかし2008年に東京メトロ副都心線が開業すると、東上線・西武線沿線の顧客が新宿・渋谷の百貨店への流出することが懸念されたため、両百貨店が提携して案内図を作成するなど、多種の取り組みを行った。

- 西口では東武百貨店・三菱地所らが中心の再開発計画があり、2023年度以降に現在の東武百貨店池袋店や西口公園、ビックカメラ池袋西口店などを含む一帯のビルを解体した上で、3棟の超高層ビルとバスターミナルを建設する方針が明らかにされている[15]。

- 新線池袋駅は、当時営団で最新の路線だった南北線と共通する要素が存在していた。

- 南北線の一部の駅に設置している「ふれあいコーナー」が設置されていた。

- ホームに掲示されていた駅名標は、南北線開業当初に各駅のホームドアに掲出されていたものと同じデザインだった。この駅名標には「池袋(新線)」と表記されていた。

- 新線池袋駅時代は以下の各要因から、朝夕のラッシュ時を除き当駅の乗降人員は比較的少なかった。

- 有楽町線新線は、13号線(現在の副都心線)を構成する区間の一部を先行開業したものである。13号線が本格開業するまでの間、有楽町線の補助線および急行線として暫定的に営業していたことから、運行本数は少なめに抑えられていた。

- 駅の位置が他路線の池袋駅から離れており、乗り換えにはやや不便である。

- 東武東上線(和光市以西)または西武有楽町線・池袋線(小竹向原以西)の直通乗り入れ区間を利用する際は運賃が2社の合算となるため、池袋駅で接続する各社路線を単独で利用するより割高である(これについては有楽町線本線の直通便も同様であり、新線固有の問題ではない)。また、有楽町線本線のように「都心直通」という地下鉄乗り入れ便ならではのメリットも無く、さらに新線の千川・要町両駅が未開業であった、また直通先である東武東上線、西武池袋線も池袋駅を起点としており、着席乗車のメリットがさほど目立ちにくかったため、事実上の利用者層が小竹向原~和光市間の地下鉄沿線住民のみに限定されていた。

隣の駅

※東日本旅客鉄道(JR東日本)の特急列車の隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。

東日本旅客鉄道(JR東日本)

東日本旅客鉄道(JR東日本) 山手線

山手線

埼京線

埼京線

湘南新宿ライン

湘南新宿ライン

- ■特別快速・■快速・■普通

- 新宿駅 (JS 20) - 池袋駅 (JS 21) - 赤羽駅 (JS 22)

- ■特別快速・■快速・■普通

脚注

注釈

- ^ 正式には単に「池袋」だが、先に開業していた有楽町線の「池袋駅」とは別の位置に設置されたため、両者を区別するために「新線」を冠したものである。同様な駅の例として京王電鉄京王新線の新線新宿駅がある。

- ^ 1992年6月の東武百貨店増築時に設置された。メトロポリタンプラザと東武百貨店プラザ館に隣接している。

- ^ 2008年3月14日まで自動改札機に投入して印字できたパスネットの乗車駅表示は「東武池袋」、降車駅表示は「TB池」である。

- ^ 2008年3月14日まで自動改札機に投入して印字できたパスネットの乗車駅表示は「西武池袋」、降車駅表示は「SB池」である。

- ^ 2012年6月30日ダイヤ改正時に発売された西武時刻表では、該当する列車に対して発車ホームの変更を記してある。

- ^ 副都心線開業前はこの通路は設置されていなかったため、3路線の駅全てが改札外での連絡であった。

- ^ 仮設のホームは現在コンクリートブロックで埋められているが、土台を確認することはできる。

- ^ 東京地下鉄 池袋駅構内案内図には「段差解消機」と記載されている。

出典

記事本文の出典

- ^ “池袋副都心再生プラン”. 豊島区 (2008年9月22日). 2014年9月9日閲覧。

- ^ 2014年度 鉄道事業設備投資計画 - 西武鉄道ニュースリリース 2014年5月19日(2014年6月5日閲覧)

- ^ 『女性駅職員の深夜勤務』を5月3日から実施します。(インターネットアーカイブ)地下鉄ニュース 1999年4月30日

- ^ 有楽町線の発車メロディを制作しました - 株式会社スイッチ、2011年4月6日。

- ^ 鉄道ファン(交友社)2015年10月号・109ページ掲載の写真からも確認出来る。

- ^ 6月14日(日)池袋駅発車メロディがクラシック音楽に変わります♪~当日はリニューアル発車メロディお披露目、「TJライナー」7周年記念イベントもあわせて実施します~ - 東武鉄道株式会社、2015年6月5日 (PDF)

- ^ 東武グループ長期経営構想・東武グループ中期経営計画 2017~2020(東武鉄道 2017年5月12日 2017年5月20日閲覧)

- ^ かつては西武百貨店の1階から1番ホームに直結する改札口があったが、南側にあった臨時改札口を西武南口改札として終日使用開始したのと引き換えに閉鎖された。

- ^ 平日夕方時の急行飯能行きは長年7番ホームから発車していた。2008年から2012年6月までは3番ホーム・5番ホームから発車していたが、2012年6月のダイヤ改正で18時台の急行飯能行きに7番ホームからの発車が復活した。同時に日中は優等列車は3・5番ホームと交互に発車していたが、2016年3月26日実施のダイヤ改正で準急は3番ホームから(※一部の各駅停車も使用)、急行は5番ホームから発車するように変更された。

- ^ 鉄道ピクトリアル2016年12月臨時増刊号 【特集】東京地下鉄 p.17

- ^ 2017年3月25日(土)から「S-TRAIN」運行開始! 西武鉄道株式会社 2017年1月10日

- ^ a b “駅別乗降人員 池袋線”. 西武鉄道. 2001年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月23日閲覧。

- ^ a b “駅別乗降人員 池袋線”. 西武鉄道. 2002年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月23日閲覧。

- ^ a b “旅客輸送 駅別乗降人員(1日平均)” (PDF). 西武鉄道. p. 2. 2004年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月23日閲覧。

- ^ 池袋駅西口/東武百貨店、西口公園を含む5.3haを再開発 - 流通ニュース・2016年5月17日

利用状況の出典

- JR・私鉄・地下鉄の1日平均利用客数

- ^ 各駅の乗車人員 - JR東日本

- ^ 駅情報(乗降人員) - 東武鉄道

- ^ 駅別乗降人員(2016年1日平均) (PDF) - 西武鉄道

- ^ 各駅の乗降人員ランキング - 東京メトロ

- JR東日本の1999年度以降の乗車人員

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(1999年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2000年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2001年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2002年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2003年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2004年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2005年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2006年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2007年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2008年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2009年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2010年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2011年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2012年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2013年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2014年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2015年度)

- ^ JR東日本 各駅の乗車人員(2016年度)

- JRをのぞく私鉄、地下鉄の乗降人員

- 豊島区統計

- 練馬区統計

- 東京府統計書

- 東京都統計年鑑

- ^ 昭和28年 (PDF) - 13ページ

- ^ 昭和29年 (PDF) - 10ページ

- ^ 昭和30年 (PDF) - 10ページ

- ^ 昭和31年 (PDF)

- ^ 昭和32年 (PDF)

- ^ 昭和33年 (PDF)

- ^ 昭和34年

- ^ 昭和35年

- ^ 昭和36年

- ^ 昭和37年

- ^ 昭和38年

- ^ 昭和39年

- ^ 昭和40年

- ^ 昭和41年

- ^ 昭和42年

- ^ 昭和43年

- ^ 昭和44年

- ^ 昭和45年

- ^ 昭和46年

- ^ 昭和47年

- ^ 昭和48年

- ^ 昭和49年

- ^ 昭和50年

- ^ 昭和51年

- ^ 昭和52年

- ^ 昭和53年

- ^ 昭和54年

- ^ 昭和55年

- ^ 昭和56年

- ^ 昭和57年

- ^ 昭和58年

- ^ 昭和59年

- ^ 昭和60年

- ^ 昭和61年

- ^ 昭和62年

- ^ 昭和63年

- ^ 平成元年

- ^ 平成2年

- ^ 平成3年

- ^ 平成4年

- ^ 平成5年

- ^ 平成6年

- ^ 平成7年

- ^ 平成8年

- ^ 平成9年

- ^ 平成10年 (PDF)

- ^ 平成11年 (PDF)

- ^ 平成12年

- ^ 平成13年

- ^ 平成14年

- ^ 平成15年

- ^ 平成16年

- ^ 平成17年

- ^ 平成18年

- ^ 平成19年

- ^ 平成20年

- ^ 平成21年

- ^ 平成22年

- ^ 平成23年

- ^ 平成24年

- ^ 平成25年

- ^ 平成26年

- ^ 平成27年