源氏

| 源氏 | |

|---|---|

※ 各、源氏によって異なる。 | |

| 氏姓 | 源朝臣 |

| 氏祖 |

天皇の皇子・諸王 宮家の諸王 |

| 種別 | 皇別 |

| 著名な人物 |

宇多源氏: 佐々木道誉 乃木希典 村上源氏: 源通親 北畠親房 岩倉具視 清和源氏: 源頼朝(河内源氏) 木曾義仲(木曾源氏) 源義経(河内源氏) 足利尊氏(足利氏) 武田信玄(武田氏) 明智光秀(土岐氏) 徳川家康(新田氏)(自称) 細川護熙(細川氏) その他は源氏の人物一覧を参照 |

| 後裔 |

嵯峨源氏 村上源氏 清和源氏 花山源氏 宇多源氏 正親町源氏 など その他の源氏については、二十一流を参照 |

| 凡例 / Category:氏 | |

源氏(みなもとうじ/げんじ)は、日本の天皇の皇子・皇孫の中から臣籍降下し、「源(みなもと)」の本姓を授けられた氏族を指す。嵯峨天皇以降に現れた。

姓(カバネ)は朝臣(源朝臣(みなもとのあそん))。新撰姓氏録や華族の宗族制度における分類は皇別。

概説

[編集]皇族が臣籍降下(臣下の籍に降りること)の際に「源」の賜姓を受けたもので、嵯峨天皇から分かれた嵯峨源氏や清和天皇からの清和源氏から、江戸時代に成立した正親町源氏に至るまで数百年間にかけて二十一の系統(二十一流)があるとされている。文献によってはこの他に淳和源氏(淳和天皇の子孫が源姓を与えられたものなど)が存在することを明記しているものもある[1]。

多くの源氏は一代・二代のうちに朝廷で高位を占めることはなくなったが、村上天皇の子孫である村上源氏の源師房流(中院流)は上流貴族の地位を占め続け、建久七年の政変で摂関家を越える権力を手にした源通親や、後醍醐天皇第一の側近として南朝を指揮した北畠親房、明治政府の重鎮となった岩倉具視を出している。このほか宇多源氏・清和源氏・花山源氏など一部の家系も堂上家として存続している。

また源氏の子孫の一部は受領・在庁官人となり、土着して武士化した。特に清和源氏源経基流河内源氏は、鎌倉幕府を開いた源頼朝を出した。さらに、河内源氏の流れを汲む有力氏族足利氏の足利尊氏が室町幕府を開いたことで、武家の棟梁と認識されるようになった[注釈 1]。江戸幕府を開いた徳川家康を出した三河松平氏なども河内源氏後裔を称している。

代表的な家紋である「笹竜胆」は日本最古の家紋であると言われている。他には、源家を祀っている禅宗である曹洞宗の永平寺派の寺紋も笹竜胆が使用されている。

姓の代表的な例として、平氏・藤原氏・橘氏とあわせて「源平藤橘」(四姓)と総称されている。

源氏の歴史

[編集]皇族からの臣籍降下は律令成立以前から存在しており、古くは公のカバネを与えられた諸氏や、天武天皇の時代に真人のカバネを与えられた諸氏、奈良時代の橘氏や、光仁天皇、桓武天皇、平城天皇の子孫などが存在する。

弘仁5年(814年)に嵯峨天皇の皇子女8人が臣籍降下し、源姓を与えられたのが最初の源氏である[2]。これらの賜姓は、一定の年以降に生まれた子女のうち、生母の家格が低いものに一括して行われた[3]。この賜姓は嵯峨の詔が述べているように、朝廷歳費の節約が理由とされる説が大勢を占めていたが、上級貴族として皇室の藩塀とすることが目的であるという説もある[4]。しかし一部の氏族を除いては没落していく例が多く、藩屏としての役割を十分に果たせるものではなかった[5]。

「源」は皇室と祖(源流)を同じくするという意味であり、元々は中国の五胡十六国時代、南涼王の子の禿髪破羌が、南涼滅亡後に北魏に仕えた際、太武帝から禿髪氏と拓跋氏(北魏の帝室の姓)は源が同じであるとして源の姓を与えられ、源賀と名乗ったことに由来する[6]。他にも、「源」は「水元」であるという説もある。例えば、『和訓栞』(谷川士清)では「みなもと、源をよめり。水元の義なり」とある。また、『神代巻藻塩草』(玉木正英)では「源ノ訓ハ水元也」とある。

嵯峨天皇の後の天皇も度々皇族を源氏として臣籍に下したことから、それぞれの祖とする天皇ごとに集団を形成し、氏爵を受けるようになった。これらの集団は年号により「弘仁御後(嵯峨天皇の子)」、「延喜御後(醍醐天皇の子)」などと呼ばれる[7][8]。それぞれの祖と仰ぐ天皇の号をもって嵯峨源氏、仁明源氏、文徳源氏、清和源氏、宇多源氏などとも呼ばれるが、これは同時代的に使用されたことはなく、『国史大系』の編纂にあたって使用されたのが最初である[8]。

源氏の賜姓が開始されて以降、仁明・文徳・光孝の子孫には平氏賜姓を受けた皇族もおり、清和天皇の時代には別の賜姓が行われたが、源氏姓を受けたものは他の姓より格上とされた。その後平氏やその他の賜姓は途絶え、新たに賜姓される際には源氏ばかりとなった。源氏の中で最も高い官位を持つものは源氏長者と呼ばれ、奨学院・淳和院の別当を兼ね、氏爵を与える権限を持っていた。村上源氏師房流が繁栄すると、以降は嫡流である久我家がほぼ独占するに至ったが、足利義満が源氏長者となって以降は現職の征夷大将軍が就くことが多くなり、江戸時代にはほとんど将軍の独占状態となった。

平安後期以降、皇位継承とは関わりのない皇子皇女たちは出家する慣例が生まれたため、賜姓源氏はほとんど途絶えていた。江戸時代に入って一家が生まれた(広幡家)が、それを最後に源氏賜与は途絶えた。明治時代になると本姓を称することが停止されたため、源氏の存在が認識されることは少なくなった。源姓(本姓が源氏)の家系はそれぞれ別の苗字を号しているため、現在「源」を「苗字」として名乗る例は多くなく、推定人口は4,000人程である。

源氏賜姓の実態

[編集]天皇の皇子が降下することを、「一世の源氏」といい、時服月俸・初叙の上で優遇された[3]。一方で皇孫に至って臣籍降下することは「二世の源氏」という。嵯峨天皇の子である源定・源融、仁明天皇の子である源冷は父天皇の意向で親王の例に準じて内裏において元服を行っており、親王に準じた待遇を受けた。その後、陽成天皇の退位後の後継選定で藤原基経が源融を退けて光孝天皇を即位させた際には、すでに臣籍降下していた旧鑒・是忠・是貞らが改めて賜姓を受け、一世源氏扱いを受けている[3]。

光孝天皇が崩御するとその基経が臣籍に降下した源定省を復籍させて宇多天皇として即位させるなど、同じ天皇の子でも親王と一世源氏の区別の明確化を迫られる事態が発生し、宇多天皇以降の儀式書では親王の元服と一世源氏の元服では異なる作法が記されるようになる。しかし、その後も規模を小さくしながらも内裏で元服を行い、内蔵寮から饗宴や引出物が用意された醍醐天皇の子である源高明・源兼明の元服など一世源氏の特殊性が完全に排除されることはなかった(内蔵寮は天皇の私的な支出を扱う官司であり、一世源氏の元服を公的行事から天皇主催の私的行事に切り替えることで特殊性を維持したとみられる)。『源氏物語』において、桐壺帝が一世源氏である光源氏の元服を自ら主導して、引出物も自ら準備している(費用も桐壺帝の負担と考えられる)のも、一世源氏の特殊性が描かれた場面と言える[9]。しかし后妃が摂家の出身であることが重視されるようになると、皇子女の絶対数も減少し、母親の身分が高いことで臣籍降下する皇族は減少していく[3]。村上天皇以降は一世の皇子女が賜姓を受けることもなくなった[3]。

皇親として高い地位を持った源氏でも、一部の家系をのぞいてはその地位を子孫に伝えることは難しかった。天皇が代を重ねていくに従い、父祖の代の源氏とは血縁が離れていくため、天皇の「ミウチ」としての関係も薄れていくのが常であった[10]。さらに臣籍降下した源氏たちの母の身分が低いことも権勢を維持する上では致命的であった[11]。3代目以降も上級貴族であり続けた例は少なく、中央で下級貴族として細々と生き延びるか、受領階級として地方へ赴任しそこで土着して武士化するか、完全に没落するかしかなかった[10]。

公家源氏

[編集]中央貴族として栄えた源氏としては村上天皇の皇子を祖とする源師房(中院流)流が知られる。師房は具平親王の子であり、「二世の源氏」であったが藤原頼通の養子となったことがあり、さらに藤原道長の家系と重層的な縁戚関係を築いたことで「御堂末葉」、すなわち摂関家(御堂流)に準ずる家格と認識されるようになった[12]。嫡流久我家は清華家のひとつとして江戸時代まで上流貴族の地位を占め続け、分家の中院家は大臣家の家格を保持した。一門の堂上家からは建久七年の政変で権力を掌握し「源博陸」と呼ばれた源通親や、後醍醐天皇第一の側近として南朝を指揮した北畠親房、明治政府の重鎮となった岩倉具視を輩出している。また江戸時代に成立した清華家の広幡家は、2代目の広幡豊忠を久我家から迎えている。

このほか宇多源氏・清和源氏・花山源氏など一部の家系も堂上家として存続しているが、いずれの家も羽林家・半家の平堂上であった。

堂上源氏

[編集]明治時代まで存続した、源氏の堂上家の一覧

武家源氏

[編集]

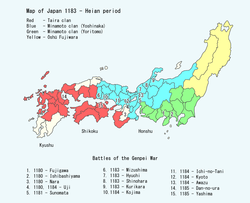

源氏の後裔のうち、受領や在庁官人として土着し、武士団を形成したものは武家源氏と呼ばれる。特に清和源氏はその代表格であり、源平合戦など、清和源氏をして源氏と称することが多い。源経基は天慶の乱の鎮圧に功を挙げ、その子源満仲は鎮守府将軍となり、その後裔は摂津源氏、大和源氏、河内源氏とに分かれた。河内国を本拠地とした河内源氏は源義家(八幡太郎義家)を輩出し、摂関家の家人として中央との関係を築き、受領にも任じられる武家貴族となった。1180年に治承・寿永の乱(源平合戦)が起こり、河内源氏の棟梁であった源頼朝は5年ほどかけて平氏を滅ぼし東日本を征服するに至った。1192年、征夷大将軍に任じられ、鎌倉に最初の幕府(鎌倉幕府)を開いた。[13]。以降河内源氏は「武家の棟梁」として捉えられ、河内源氏からは石川源氏(石川氏)、甲斐源氏(武田氏)、常陸源氏(佐竹氏)、下野源氏(足利氏)、上野源氏(新田氏)などが分派している。摂津国を本拠地とした摂津源氏からは多田源氏、美濃源氏その他が分派している。足利氏は室町幕府を開き、その一族である細川氏・畠山氏・山名氏などは大きな勢力を誇った。戦国時代には足利氏支流の家系はほとんど衰退したものの、清和源氏新田流を称する徳川氏が江戸幕府を開き、島津氏・細川氏・佐竹氏などは大大名として存続した。

嵯峨源氏の源融を祖とする「融流嵯峨源氏」は、摂津国を基盤とした渡辺氏とその分流の松浦氏などを輩出した。また、宇多源氏の中で武家として近江国を基盤とした系統は近江源氏(佐々木氏)と称され、佐々木道誉が室町幕府の重臣となったこともあり、六角氏・京極氏は守護として勢力を築いた。

源氏の一覧

[編集]嵯峨源氏

[編集]52代嵯峨天皇の子孫。弘仁御後[14]。詳細は「嵯峨源氏」を参照。

この内、源信・源常・源融は左大臣となり、平安時代初期に朝廷の一大勢力をなした。また、源融の系統は地方に土着として武家となった。また源潔姫は藤原良房に嫁ぎ、天皇の娘が摂関家に嫁ぐ先例となった。

- 嵯峨天皇諸皇子・皇女系譜

女子は数を限って記載。

| (52)嵯峨天皇 | (54)仁明天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 秀良親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 業良親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 忠良親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 基良親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 淳王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源信 | 源信流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源弘 | 源弘流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源常 | 源常流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源定 | 源至 | 源挙 | 源順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源明 | 源明流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源生 | 加 | 浮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源寛 | 矜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源澄 | 源澄流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源安 | 來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源融 | 源融流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源勤 | 源勤流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源勝 | 良 | 穏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源賢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源啓 | 源啓流へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源継 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 有智子内親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源潔姫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 正子内親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源貞姫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源善姫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- 源融流

源融流以外の系図は「嵯峨源氏#系譜」を参照。

| 源融 | 湛 | 寄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 准 | 散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 寛筭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 若 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 添 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 泊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 昇 | 適 | 済 | 官 | 趁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 安法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 仕 | 宛 | [渡辺氏]渡辺綱 | 授 | [松浦氏]松浦久 | 正 | 糺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 安 | 傅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 是茂 | 師世 | 貞清 | 末行 | 満末 | 貞宗 | [蒲池氏]蒲池久直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 衆望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 望 | 尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 副 | 添 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 運 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

仁明源氏

[編集]仁明天皇の子、源多・源光は右大臣となった。また、源光の子孫に、清和源氏の源満仲の妻の父であり、嵯峨源氏の源綱(渡辺綱)の養父である源敦がいた。人康親王・本康親王の子息も数人が源氏となっているが、本康親王の子息には平氏となったものもいる(仁明平氏)[15][16][17]。

文徳源氏

[編集]55代文徳天皇の子孫。天安御後[14]。詳細は「文徳源氏」を参照。

源能有は右大臣となった。

氏族:坂戸氏

清和源氏

[編集]56代清和天皇の子孫。貞観御後[14]。詳細は「清和源氏」を参照。

中央では光孝天皇への皇統移行により、勢力を広げることは出来なかった。しかし第六皇子・貞純親王の子・六孫王経基の系統は武家として栄え、満仲の長男頼光は、多田氏、神野氏、そして、四男河内源氏の源頼信→源頼義→源義家が武家の棟梁となり、その子孫から鎌倉将軍家を輩出したことから武家棟梁の家柄とされ、室町幕府を興した足利氏を初めとして、新田氏、木曾氏、武田氏、佐竹氏、細川氏、今川氏、土岐氏(明智氏、浅野氏)、南部氏、宍戸氏など多数の武家が清和源氏の子孫を称した。また、徳川氏や島津氏など本来清和源氏ではない一族が源氏を仮冒した例もある。

堂上公家の竹内家(半家)は、河内源氏傍流源義光の第4子平賀盛義の系統である[18]。

- 太線は実子。細線は養子(苗字無しは臣下に下った源氏・一部苗字無しは僧)。

〈源氏(清和源氏)〉[vol.1 貞明親王~貞保親王] 清和天皇(惟仁親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 貞明親王 貞固親王 貞元親王 貞平親王 貞保親王 ┃ ┣━━━┓ ┏━━━┫ 国淵 兼忠 兼信 国忠 国珍 | ┃ 重之 重之

〈源氏(清和源氏)河内源氏〉[vol.2 貞純親王] 清和天皇(惟仁親王) ┃ 貞純親王 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 経基王(源経基) 経生 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ 満仲 満政 満季 満実 満快 満生 公節 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ 頼光 頼親 頼信 頼平 頼明 頼貞 頼範 源賢 忠季 ┏━━━┳━━━╋━━━┳━━━┓ 頼義 頼清 頼季 頼任 義政 ┣━━━┳━━━┳━━━┓ 義家 義綱 義光 快誉 ┣━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┓ 義宗 義親 義国 義忠 義時 義隆 | ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┝━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 忠宗 義信 義俊 義泰 義行 為義 宗清 為義 経国 義高 忠宗 義清 義雄 ┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━╋━━━┳━━━┳━━━┳━━━━┓ 義朝 義賢 義広 頼賢 頼仲 為宗 為成 為朝 為仲 行家 維義 鳥居禅尼 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 義平 朝長 頼朝 義門 希義 範頼 全成 義円 義経 坊門姫 ┏━━━┳━━━╋━━━┳━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ 頼家 実朝 貞暁 大姫 乙姫 希望 範円 時元 義成 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 一幡 公暁 栄実 禅暁 竹御所

〈源氏(清和源氏)〉[vol.3 貞辰親王~源長頼] 清和天皇(惟仁親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 貞辰親王 貞数親王 貞真親王 貞頼親王 長淵 長猷 長鑑 長頼 ┃ ┏━━┻┳━━━┳━━━┓ 為善 蕃基 蕃平 蕃固 元亮

〈清和源氏満政流〉 満政 ┣━━━┳━━━┓ 忠重 忠隆 忠国 ┃ ┃ 定宗 斉頼 ┃ 重宗 ┃ 重実 ┣━━━┳━━━┓ 重遠 重成 重貞 ┣━━━━━━━┳━━━┓ 重直 重頼 重房 ┣━━━┓ ┃ ┃ 重満 重長 重隆 重清 ┃ 重忠

〈清和源氏頼光流(摂津源氏)〉 頼光 ┃ 頼国 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━┓ 頼弘 頼資 頼実 実国 頼綱 国房 師光 六条斎院宣旨 ┃ ┃ ┏━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 家光 資兼 明国 仲政 国直 ┃ ┣━━━┓ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┣━━━┓ 淳国 行国 経光 頼政 頼行 国政 国基 ┃ ┏━━━┻━━━┓ ┣━━━━━━━┳━━━┳━━━━┓ ┣━━━━┓ ┃ 時光 頼盛 頼憲 仲綱 頼兼 広綱 二条院讃岐 兼綱 宜秋門院丹後 国能 ┏━━━╋━━━┓ ┃ ┣━━━┓ ┃ 行綱 知実 高頼 盛綱 宗綱 有綱 頼茂 ┃ ┃ ┃ 基綱 資国 宗仲

〈清和源氏国房流(摂津源氏支流)〉 国房 ┃ 光国 ┣━━━━━━━━━━━┓ 光信 光保 ┣━━━┳━━━┓ ┃ 光基 光重 光長 光宗 ┃ ┣━━━┓ 頼重 光経 光衡

〈清和源氏頼親流(大和源氏)〉 頼親 ┣━━━┳━━━━━━━┳━━━┓ 頼成 頼房 頼遠 頼基 ┃ ┃ 頼俊 有光 ┏━━━╋━━━┓ ┣━━━┓ 頼風 頼治 頼景 基光 光家 ┃ ┃ ┃ 頼安 親弘 惟風 ┃ ┃ ┣━━━━━━━┓ 信実 親治 頼明 頼章 ┃ ┃ ┣━━━┓ ┃ 玄実 有治 頼遠 頼元 頼康 ┃ ┃ ┃ 実遍 光治 頼資 ┃ ┃ ┃ 住蓮 義治 頼基

〈清和源氏・河内源氏義綱流〉 義綱 ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 義弘 義俊 義明 義仲 義範 義公 義直

〈清和源氏・河内源氏義光流〉 義光 ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓ 義業 実光 義清 盛義 親義 ┣━━━┓ ┣━━━┓ ┣━━━┓ 昌義 義定 清光 師光 有義 義信 ┃ ┣━━━┓ ┣━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓ ┏━━━╋━━━┓ 隆義 義経 義兼 光長 信義 遠光 義定 義遠 惟義 朝雅 景平 ┃ ┃ ┏━━━┳━━━╋━━━┓ ┣━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ ┃ 秀義 義明 忠頼 兼信 有義 信光 光朝 長清 光行 大弐局 義資 惟信

〈清和源氏・河内源氏義国流〉 義国 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓ 義重 義康 季邦 ┣━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┣━━━┳━━━┓ 義範 義俊 義兼 義季 経義 祥寿姫 義清 義長 義兼 ┃ ┣━━━┓ ┃ ┃ ┏━━━╋━━━┓ 義節 義成 義清 義房 義実 義純 義助 義氏

〈清和源氏・河内源氏義時流・義隆流〉 義家 ┣━━━━━━━━━━━━━┓ 義時 義隆 ┣━━━┳━━━┓ ┣━━━┓ 義基 義資 義広 義広 頼隆 ┃ ┣━━━┓ 義兼 頼胤 頼定

〈清和源氏・河内源氏義賢流〉 義賢 ┣━━━┳━━━┓ 仲家 義仲 宮菊姫 ┃ ┃ 仲光 義高

陽成源氏

[編集]清和源氏の祖とされる源経基は陽成天皇の孫とする説があり、この説に賛意を示す学者もいるが、広く学界の承認するまでには至っていない(「貞純親王」を参照)。

赤坂恒明は、経基とその子孫が「貞観御後」、つまり清和天皇の末裔であると同時代に認識されていた事実は間違いないと証明した。『東山御文庫記録』甲二百七十四所収『叙位尻付抄』には、応徳4年(1087年)正月叙位の氏爵において、「貞観御後」の「源清宗」が叙爵されており、この清宗は『尊卑分脈』によれば源頼信の子・頼清の子あるいは孫とされている。また、内閣文庫所蔵『御即位叙位部類記』所収『頼業記』永治元年(1141年)12月26日の近衛天皇即位に伴う叙位において、「貞観御後」の「源基行」が叙爵されている。この基行は、『尊卑分脈』では源頼光の6世孫として見える。加えて、『大鏡』には「つぎのみかど、清和天皇と申けり。(中略)この御すゑぞかし、いまのよに源氏の武者のぞうは。それも、おほやけの御かためとこそはなるめれ」、『今昔物語』には「今昔、円融院ノ天皇ノ御代ニ、左ノ馬ノ頭源ノ満仲ト云フ人有リケリ。筑前守経基ト云ケル人ノ子也。(中略)水尾天皇(清和天皇)ノ近キ御後ナレバ(後略)」とあり、経基やその子孫が清和源氏であることを証明している。逆に、「元慶御後」あるいは「陽成源氏」といった用語が歴史上用いられたことは現在一度も確認されていない[19]。また赤坂は、当時の皇族の叙位例・氏爵などから清和源氏説が妥当とする。さらに『権記』に引用されている天暦7年(953年)の王氏爵不正事件に現れる、清和天皇の子孫でありながら陽成天皇子孫を詐称したとして罰せられた源経忠を経基あるいはその兄弟と推定している。

光孝源氏

[編集]58代光孝天皇の子孫[20]。仁和御後[14]。光孝天皇は藤原基経の後援を受けて即位した際、斎王として内親王宣下されていた皇女を除く全ての子女に源氏を賜姓した[3]。このうち源定省とその子源維城は皇族に復帰し、宇多天皇・醍醐天皇として即位している[3]。

第一皇子である是忠親王の曾孫・康尚は仏師となり、この系統から仏工の各流派を輩出した。(七条仏所)

- 太線は実子。細線は養子(苗字無しは臣下に下った源氏・一部苗字無しは僧)。光孝平氏は除く。

〈源氏(光孝源氏)〉[vol.1 是忠親王] 光孝天皇(時康親王) ┃ 是忠親王 ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 式順王 式瞻王 興我王 忠望王 今扶王 英我王 清平 正明 和 宗于 ┃ ┃ 室明 康行 ┃ 康尚 ┃ 定朝 ┃ 覚助 ┃ 頼助 ┃ 康助 ┏━━━┫ 康朝 康慶 ┃ ┃ 成朝 運慶 ┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┫ 湛慶 康運 康弁 康勝 運賀 運助

〈源氏(光孝源氏)〉[vol.2 是貞親王~源音恒] 光孝天皇(時康親王) ┣━━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 是貞親王 定省親王 元長 近善 兼善 名実 旧鑑 篤行 最善 音恒 ┃ ┏━━━┫ 直幹 師尚 宗海 ┏━━━┳━━━┫ 清邦 清延 清敏

〈源氏(光孝源氏)〉[vol.3 源是恒~源友貞] 光孝天皇(時康親王) ┣━━━┳━━━┳━━━┯━━━┳━━━┳━━━┓ 是恒 貞恒 成蔭 是茂 国紀 香泉 友貞 │ ┃ ┏━━━┫ ┃ 衆望 仲宣 師世 師之 公忠 ┏━━━┫ 信明 信孝 ┃ ┃ 方国 兼澄 ┃ 道済

宇多源氏

[編集]第八皇子である敦実親王の子、源雅信・源重信兄弟はいずれも左大臣となった。源重信の子孫は十二世紀初めまで公卿を輩出した。源雅信の子孫からも多くの公卿を輩出し、鎌倉時代以降、庭田家、綾小路家等に分かれ、明治維新に至るまで堂上家としての地位を保ち、栄えた。

堂上公家:庭田家(羽林家)、綾小路家(羽林家)、五辻家(半家)、大原家(羽林家)、慈光寺家(半家)

- 太線は実子。細線は養子(苗字無しは臣下に下った源氏・一部苗字無しは僧)。

〈源氏(宇多源氏)〉[vol.1 敦仁親王~載明親王] 宇多天皇(定省親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 敦仁親王 斉中親王 斉世親王 敦慶親王 敦固親王 斉邦親王 載明親王 ┏━━━┫ ┏━┻━┓ ┣━━━┓ 英明 庶明 後古 方古 宗室 宗城

〈源氏(宇多源氏)〉[vol.2 敦実親王~行明親王] 宇多天皇(定省親王) ┣━━━━━┳━━━━━┓ 敦実親王 行中親王 行明親王 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 雅信 重信 寛信 寛朝 雅慶 ┣━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┣━━━┓ 時中 扶義 時方 済信 時通 致方 道方 ┣━━━┓ ┣━━━┓ ┃ ┃ 済政 朝任 経頼 成頼 雅通 経信 ┃ ┃ 資通 俊頼 ┃ ┃ 政長 俊恵 ┃ 有賢 ┃ 資賢 ┣━━━┓ 通家 時賢 ┃ ┣━━━┓ 雅賢 有資 資信 ┃ ┣━━━┓ 有雅 経資 信有

醍醐源氏

[編集]60代醍醐天皇の子孫。延喜御後[14]。詳細は「醍醐源氏」を参照。

第十皇子の源高明は左大臣となったが後に安和の変にて失脚した。高明の異母兄弟である源兼明も左大臣に昇ったが後に親王に復帰させられることで政治の中枢から追われた。高明の三男源俊賢は権大納言、四男源経房は権中納言に昇り、俊賢の子孫からも源隆国(俊賢二男、権大納言)や源俊明(隆国三男、大納言)をはじめ多くの公卿を輩出し、院政期まで栄えた。 第一皇子・克明親王の子には管弦の名手として有名な源博雅がいる。

- 太線は実子。細線は養子(苗字無しは臣下に下った源氏・一部苗字無しは僧)。

〈源氏(醍醐源氏)〉[vol.1 克明親王~重明親王] 醍醐天皇(敦仁親王) ┣━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓ 克明親王 保明親王 代明親王 重明親王 ┃ ┣━━━━━┓ ┣━━━┳━━━┓ ┣━━━┳━━━┳━━━━━┓ 博雅 慶頼王 煕子女王 重光 保光 延光 邦正 行正 信正 徽子女王

〈源氏(醍醐源氏)〉[vol.2 常明親王~持明親王] 醍醐天皇(敦仁親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 常明親王 式明親王 有明親王 持明親王 ┣━━━┓ 忠清 泰清

〈源氏(醍醐源氏)〉[vol.3 長明親王~兼明親王] 醍醐天皇(敦仁親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 長明親王 雅明親王 寛明親王 行明親王 章明親王 成明親王 盛明親王 兼明親王 ┏━━━━━┫ ┃ 斯忠王 則忠 伊陟

〈源氏(醍醐源氏)〉[vol.4 源高明~源為明] 醍醐天皇(敦仁親王) ┣━━━┳━━━┳━━━┓ 高明 自明 允明 為明 ┣━━━┳━━━┳━━━┓ 忠賢 惟賢 俊賢 経房 ┣━━━┓ ┣━━━━━━━┳━━━━━┓ 守隆 致公 顕基 隆国 成尋阿闍梨母 ┃ ┃ ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 長季 資綱 隆俊 隆綱 俊明 国俊 覚猷 ┃ ┣━━━┓ ┃ ┠━━━┐ 盛長 家賢 道良 俊実 能俊 国明 ┃ ┃ 盛経 俊雅

〈源氏(醍醐源氏)〉[vol.5 勤子内親王~康子内親王](女子は史料が少ないためこれまでとする) 醍醐天皇(敦仁親王) ┣━━━━━━━┳━━━━━━━┓ 勤子内親王 雅子内親王 康子内親王

村上源氏

[編集]62代村上天皇の子孫。天暦御後[14]。詳細は「村上源氏」を参照。

第七皇子の具平親王の子で藤原頼通の猶子となった右大臣・源師房の子孫は多数の公卿を輩出し、栄えた。師房の子、源俊房・源顕房の兄弟はそれぞれ左大臣・右大臣に昇った。俊房流も院政期までは公卿を出したが、以後は没落した。顕房の嫡男の源雅実は源氏で初の太政大臣となり、その子孫は数多くの大臣を輩出して村上源氏の嫡流となり、殊に平安時代末期の源通親は著名である。室町時代に足利将軍家に奪われるまで源氏長者は村上源氏が独占した。雅実流からは清華家の一つである久我家をはじめ多数の堂上家が分立し、明治維新に至るまで堂上公家としての地位を保った。

堂上公家:久我家(清華家)、中院家(大臣家)、六条家(羽林家)、岩倉家(羽林家)、千種家(羽林家)、久世家(羽林家)、東久世家(羽林家)、梅渓家(羽林家)、愛宕家(羽林家)、植松家(羽林家) 氏族:北畠氏など

- 太線は実子。細線は養子(苗字無しは臣下に下った源氏・一部苗字無しは僧)。

〈源氏(村上源氏)〉[vol.1 広平親王~昌平親王] 村上天皇(成明親王) ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 広平親王 憲平親王 致平親王 為平親王 ┏━━━━━┫ ┏━━━┳━━━╋━━━┓ 師貞親王 居貞親王 憲定 頼定 為定 顕定

〈源氏(村上源氏)〉[vol.2 守平親王~昌平親王] 村上天皇(成明親王) ┣━━━━━┓ 守平親王 昌平親王 ┃ 懐仁親王 ┣━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓ 敦康親王 敦成親王 敦良親王 脩子内親王 ┃ ┣━━━━━┓ ┣━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ 嫄子女王 章子内親王 馨子内親王 親仁親王 尊仁親王 良子内親王 娟子内親王

〈源氏(村上源氏)〉[vol.3 具平親王~永平親王] 村上天皇(成明親王) ┣━━━━━┓ 具平親王 永平親王 ┣━━━┓ 師房 隆姫 ┣━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 俊房 顕房 仁覚 師忠 妧子 澄子 麗子 ┣━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┣━━━┓ 師頼 師時 師俊 勝覚 仁寛 師隆 寛遍 ┣━━━┓ ┃ ┃ 師教 師光 師仲 俊隆 ┏━━━┻━━┓ ┃ ┃ 具親 後鳥羽院宮内卿 雅仲 皇嘉門院別当

〈村上源氏顕房流〉 顕房 ┣━━━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ 雅実 顕仲 雅俊 国信 信雅 顕雅 雅兼 定海 賢子 師子 ┣━━━━━━━┓ ┃ ┣━━━┳━━━┓ ┃ ┃ ┣━━━┓ 顕通 雅定 待賢門院堀河 憲俊 元海 寛雅 信時 成雅 雅綱 定房 ┣━━━┓ ┣━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ 雅通 明雲 雅通 定房 公胤 俊寛 顕信 宗雅 ┃ ┃ 通親 顕兼 ┏━━━┳━━━╋━━━┳━━━┳━━━┓ 通宗 通具 通光 定通 通方 道元

冷泉源氏

[編集]源氏二十一流に含まれるが尊卑分脈には冷泉源氏の人物は記載されていない。冷泉天皇の子である花山天皇の第六皇子・清仁親王は冷泉天皇の養子となり、男子延信王が賜姓されて成立したが、その子康資王は王氏に復して以降は花山天皇の裔としての扱いを受けた[21]。

花山源氏

[編集]堂上公家:白川伯王家(半家) - 神祇伯を世襲して神道を統括。1961年絶家。

三条源氏

[編集]67代三条天皇の第一皇子・敦明親王の子孫。長和御後[14]。敦明の第1王子敦貞親王の子宗家の系統、第4王子基平の系統と、信宗・顕宗・当宗の系統がある[22]。

敦貞親王の孫源通季は一旦源氏姓を受けたが、王氏に復した後は世襲の王家となり、正親正を世襲した[23]。

後三条源氏

[編集]71代後三条天皇の子孫。延久御後[14]。後三条の第三皇子・輔仁親王の子である源有仁が元永2年(1129年)に賜姓された[24]。有仁は左大臣まで登ったが、子女はなく、家は断絶した。『源平盛衰記』では、源頼朝の家臣で平家物語にも登場する田代信綱が有仁の孫としているが信憑性は低い[25]。

後白河源氏

[編集]77代後白河天皇の第二皇子・以仁王。以仁王は親王宣下がなされず、ついに治承4年(1180年)、最勝親王を名乗り安徳天皇と平氏政権の排除を唱えて源頼政とともに挙兵した。その際、後白河院から皇籍を剥奪されて名を「源以光」と改められ、土佐国への流罪の沙汰が下った。しかし追討軍に討たれ、敗死した(以仁王の挙兵)[26]。

順徳源氏

[編集]84代順徳天皇の第五皇子・忠成王の子孫と、第六皇子・善統親王の子孫が該当する。

忠成王の子、彦仁子孫は永仁2年(1294年)に源氏姓を受けた[27]。子の忠房は権中納言、孫の彦良は参議に昇っている[27]。

善統親王の子孫は四辻宮を称していたが、善統親王の孫善成は文和5年(1356年)に源氏姓を受け、四辻を家名とした[28]。血縁がある足利義満の応援も受けて左大臣に昇ったが、ただ一人の男子も出家し、以後は途絶えている[28]。

後嵯峨源氏

[編集]88代後嵯峨天皇の子孫。

文永3年(1266年)、後嵯峨天皇の第二皇子・宗尊親王が第6代鎌倉将軍を退いた後、その長男で7代将軍に就任した惟康王に対し、源姓が賜与されて「源惟康」となった[29]。しかし弘安10年(1287年)、鎌倉幕府が惟康を京へ追放し、代わりに久明親王を将軍に迎えるため、その下準備として幕府の要請により朝廷より惟康に対して親王宣下がなされ、惟康は皇族に復帰した[29]。また宗尊親王の孫にあたる宗治は後醍醐天皇の猶子となって源姓を賜与されている[30]。

後深草源氏

[編集]89代後深草天皇の皇子で、鎌倉幕府8代将軍となった久明親王の子孫。

久明親王の子守邦親王(9代将軍)・久良親王が源姓を賜与されたとされる[注釈 2]が、信憑性は低い[31]。また、久良親王の子宗明は暦応元年(1338年)に源氏姓を受け、権大納言に昇った[31]。

後醍醐源氏

[編集]96代後醍醐天皇の子孫。至徳3年(1386年)に宗良親王の子、尹良親王が源氏姓を受けたとされる。しかし『浪合記』『信濃宮伝』といった軍記物にあるのみで、尹良親王の実在性を含めて信憑性は低い[32]。

正親町源氏

[編集]106代正親町天皇の子孫。正親町天皇の孫八条宮智仁親王の子である忠幸王は、尾張藩主徳川義直の猶子となって尾張国に向かったが、その後京都に復帰することを願い出た。寛文3年(1663年)に源氏姓を受けた[33]。清華家の家格をもつ広幡家の始まりであり、忠幸のあとは久我家からの養子が継いだ[33]。

人物

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 『日本大百科全書 8』330-331頁、「源氏」の項目より。

- ^ 倉本一宏 2019, p. 12-13.

- ^ a b c d e f g 中村みどり 2015, p. 61.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 12-15.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 14-15.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 21.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 16-21.

- ^ a b 赤坂恒明 2015, p. 268-267.

- ^ 江渡俊裕「一世源氏元服に関する試論」小口雅史 編『律令制と日本古代国家』(同成社、2018年) ISBN 978-4-88621-804-9

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 15.

- ^ 中村みどり 2015, p. 74.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 124-132.

- ^ Sansom, George (1958). A History of Japan to 1334. Stanford University Press. pp. 241–242, 247–252. ISBN 0804705232

- ^ a b c d e f g h i j k l m 赤坂恒明 2015, p. 267.

- ^ 太田 1923, p. 57.

- ^ 塙 & 川俣 1930, p. 419.

- ^ 太田 1936, p. 4550.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 248-249.

- ^ 「世ノ所謂淸和源氏ハ陽成源氏ニ非サル考-源朝臣經基の出自をめぐつて-」(『聖学院大学総合研究所紀要』第二五号、 2003年1月発行)

- ^ 太田 1934, p. 2233.

- ^ 赤坂恒明 2015, p. 259.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 121-123.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 123.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 201-202.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 202-203.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 205-206.

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 207.

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 208.

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 208-209.

- ^ デジタル版 日本人名大辞典+Plus『源宗治』 - コトバンク

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 209-210.

- ^ 倉本一宏 2019, p. 210-211.

- ^ a b 倉本一宏 2019, p. 212.

参考文献

[編集] 太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 系図綱要』磯部甲陽堂、1923年。全国書誌番号:43038985。

太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 系図綱要』磯部甲陽堂、1923年。全国書誌番号:43038985。 太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 姓氏家系大辞典』 第2、上田萬年、三上参次監修、姓氏家系大辞典刊行会、1934年。全国書誌番号:47004572。

太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 姓氏家系大辞典』 第2、上田萬年、三上参次監修、姓氏家系大辞典刊行会、1934年。全国書誌番号:47004572。 太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 姓氏家系大辞典』 第3、上田萬年、三上参次監修、姓氏家系大辞典刊行会、1936年12月10日。全国書誌番号:47004572。

太田亮『国立国会図書館デジタルコレクション 姓氏家系大辞典』 第3、上田萬年、三上参次監修、姓氏家系大辞典刊行会、1936年12月10日。全国書誌番号:47004572。- 『新訂増補国史大系・尊卑分脉 第1篇』吉川弘文館 黒板勝美、国史大系編修会(編)ISBN 4642003622

- 『新訂増補国史大系・尊卑分脉 第2篇』吉川弘文館 黒板勝美、国史大系編修会(編)ISBN 4642003630

- 『新訂増補国史大系・尊卑分脉 第3篇』吉川弘文館 黒板勝美、国史大系編修会(編)ISBN 4642003649

- 『新訂増補国史大系・尊卑分脉 第4篇』吉川弘文館 黒板勝美、国史大系編修会(編)ISBN 4642003657

- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第1篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003568

- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第2篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003576

- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第3篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003584

- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第4篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003592

- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第5篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003606

- 『国史大辞典 第13巻』吉川弘文館 国史大辞典編集委員会(編)ISBN 4642005137

- 『日本大百科全書 8』小学館 ISBN 4095261080

塙保己一; 川俣馨一 編「国立国会図書館デジタルコレクション 本朝皇胤紹運録」『新校羣書類従』 第3、内外書籍、1930年5月20日。全国書誌番号:51008912。

塙保己一; 川俣馨一 編「国立国会図書館デジタルコレクション 本朝皇胤紹運録」『新校羣書類従』 第3、内外書籍、1930年5月20日。全国書誌番号:51008912。- 倉本一宏『公家源氏 王権を支えた名族』中央公論新社〈中公新書〉、2019年。

- 赤坂恒明「冷泉源氏・花山王氏考 : 伯家成立前史」『埼玉学園大学紀要』第15巻、埼玉学園大学人間学部、2015年。

- 中村みどり「一世皇子女の親王宣下と源氏賜姓」『京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編』第14巻、京都女子大学、2015年、NAID 120005620756。